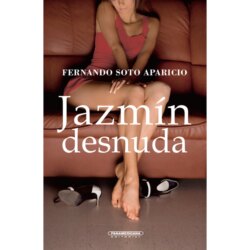

Читать книгу Jazmín desnuda - Fernando Soto Aparicio - Страница 3

ОглавлениеCapítulo I

Fresa salvaje

Jazmín, desnuda en la tina, rodeada por el agua tibia, decorada con la espuma de las sales de baño, sintió las pupilas ajenas esculcándola. Pensó meterse dentro del refugio de la toalla, ocultarse, hurtar su cuerpo a las miradas, pero la poseía un cansancio tan grande como si llevara siglos sobre la tierra. Procuró esconderse, sumergió las rodillas y las manos, hundió los hombros, apenas dejó los ojos flotando sobre el naufragio de su cuerpo. Pero los otros seguían ahí, vivían dentro de ella y ya no la abandonarían jamás.

¿Era ella la que estaba desnuda en el abrazo de la espuma? ¿O era Liberata Domínguez, la maestra de escuela violada por sus alumnos y acariciada por las muchachas de trece años que aprendían difícilmente las vocales? Liberata fue piedra de escándalo en la vereda de Camino Largo y, luego de un calvario de acusaciones y defensas, de orgasmos y arrepentimientos, acabó lapidada por la Asociación de Padres de Familia un Domingo de Ramos por la tarde. Y curiosamente resucitó al tercer día y empezó a figurar en las pesadillas de sus verdugos y en los sueños eróticos de sus violadores y en las masturbaciones de las muchachas, hasta que no solo en la vereda sino en el pueblo de Santa Patricia de las Inundaciones cundió una fiebre de sexo que requirió la intervención de las autoridades eclesiásticas. Pero no, Liberata Domínguez estaba muerta desde sus veintiún años, había sido el primer papel importante que representó en una telenovela. ¿Por qué ahora, luego de dos décadas de no pensar en ella, regresaba para espiarla?

Es absurdo, se dijo. Jazmín Taborda era ella, ella misma, ella sola, y no le pertenecía a nadie. Ni a Fabián Montejo, que se creía con derechos de primogenitura sobre su cuerpo; ni a Gabriel Alcázar que la miraba desde la mansedumbre adolorida de su impotencia; ni a Felipe Soler, el dueño de la programadora, el poderoso hombre de los millones que seguía haciéndole la cacería quizás porque no pudo conseguirla nunca. Ni siquiera a su hija, esa extraña presencia enemiga que vagaba por las habitaciones desde su salida del colegio. Tal vez un poco a Marcos, su hermano ciego, cuya música llenaba la casa como el agua llenaba la bañera, agua de melodía, El lago de los cisnes, de Tchaikovski, el piano dividiendo en parcelas el aire quieto de la mañana. Pero si era solamente Jazmín Taborda, ¿por qué venían las otras a ladrarle, pese a que les ponía bozal a los recuerdos?

Notó que entraba a Celedonia Manzano florecida en sus veinticinco años espléndidos, hembra por encima de toda ponderación, con la sensualidad de su cuerpo apretado de urgencias y delirios. Celedonia pobló de imágenes ardientes las vigilias y los sueños de una generación de televidentes en los ciento ochenta y nueve capítulos de su historia, ya casi no la recordaba, Las candidatas del olvido, no, esa había sido la de Liberata Domínguez, la maestra violadora y violada. ¿La de Celedonia? Hizo un esfuerzo, la memoria era tan infiel como ella misma, sí, La desterrada del paraíso. Celedonia atraviesa como un meteoro los cielos cálidos de Patioborrasca, un pueblo de la costa Caribe. Celedonia usa un pequeño traje de cuero de caimán, cazado, curtido y cosido por ella; un trajecito del que le salía la dura consistencia de los senos magníficos, y que permitía ver un par de piernas como debieron ser en el comienzo del tiempo las Columnas de Hércules. Celedonia removió la hojarasca de la Inquisición y fue estigmatizada como bruja, cazada en los fiordos asesinos del oriente de la bahía de Cartabomba, perseguida entre las raíces enmarañadas de los manglares, alcanzada en las arenas mansas de las dunas. ¿Era Celedonia la que le ponía ese ardor especial en la punta de los pezones? Se incorporó, los vio coronados de espuma, los tocó con los dedos, no sentía nada, su cuerpo estaba totalmente dormido para el placer desde un tiempo sin memoria. Ni Santiago Reina, ni los amantes sucesivos que le señalaba su cronología personal y que le inventaban sus envidiosas admiradoras; ni sus papeles de televisión donde siempre solía hacer de prostituta o de tentadora; ni sus propias manos guiadas por los consejos de los libros de sexología que fue leyendo a través de los años lograron despertar su cuerpo. Tal vez se quedó anestesiado desde su adolescencia, pero de esa época era mejor no hablar, quizás un día no estallara el secreto anegándolo todo.

Salió de la tina, tomó la toalla, se envolvió en ella. Olía a jazmín, era su perfume preferido, como su nombre. Cuando quiso alcanzar el cepillo del pelo la toalla cayó a sus pies y desde el espejo le saltó encima su cuerpo, ese desconocido al que ella cuidaba con esmero para las grabaciones y las extenuantes y mentirosas sesiones eróticas con el galán maduro más apetecido de la pantalla chica. Se detuvo a mirarlo, sorprendida, como si a más de esas gentes inventadas por el libretista Marcelo Asís un ser de carne y hueso se le hubiera metido en el cuarto de baño. Los tobillos delicados, los pies pequeños, las piernas perfectas de pantorrillas torneadas y firmes, las rodillas suaves porque jamás supo cómo era arrodillarse, salvo en las rebuscadas posturas que inventaron sus amantes ocasionales. Y unos muslos preciosos, esa era la palabra, la piel morena cálida, dorada, con una leve pelusilla como la que endulza el cuerpo de las frutas. Y el triángulo del sexo, matemático, de un color oscuro, suave el musgo a su tacto, lo enredó en sus dedos, abrió con ellos los labios cuyo fondo era como el de una caracola, pulsó la lengua recatada del clítoris, pero no sintió nada, un silencio extendido a lo largo de su piel le cayó encima y alejó las manos, siguió en el examen que casi nunca hacía, el vientre suave sin ninguna estría que denotara la presencia de Amparo o de ese gran secreto de sus primeros años, el ombligo más oscuro que el resto de la piel como una pupila infinita que miraba hacia dentro de sí misma, la cintura estrecha, uno de sus mayores orgullos, cintura de reina de belleza, de primípara universitaria; y las caderas, es lo mejor que tienes, solía decirle Fabián, teniéndolo todo tan hermoso, amplias sin exageración, como hechas para el goce, extraño que ella no sintiera nada, que fuera completamente frígida cuando parecía nacida para disfrutar de los placeres y no solo para dárselos a otros. Se miró los senos firmes, elásticos, comprobó que conservaban esa dureza dúctil, estaban muy bien puestos, en su sitio, como senos de india, no muy grandes, los pezones duros como botones de ónix pálido, el cuello del que nacía la flor de su cara. Y en ella esa boca que era no como un beso, sino como un pecado, le había dicho Vladimiro Cifuentes en las escenas iniciales de Los muertos juegan al amor, y su nariz respingada y voluntariosa, y sus ojos negros y hondos como un par de abismos cruzados de relámpagos, le comentó Clodoveo Molina desde los parlamentos de Las violeteras de la tarde, también sus cejas, nunca quiso depilárselas, eran dos arcos perfectos y gráciles, y sus pestañas, y su pelo oscuro, y sus orejas hechas para todos los secretos de la pasión, le murmuró Epaminondas Pardo, el terrorista de Las doce monedas de candela.

Dio la vuelta, torció el cuello para mirarse la espalda, una línea armoniosa la dividía, florecía su grupa como una eclosión de piel y de frescura, era muy bella. Muy hermoso ese cuerpo casi inútil, que no vibraba, que no sentía, que no había sido capaz de sacudirse con un solo orgasmo a través de sus cuarenta y dos años. Tal vez porque siendo suyo era asimismo de otras gentes, no solo de quienes la admiraban y deseaban en sus telenovelas y sus seriados en televisión, sino de aquellas mujeres que lo habían habitado transitoriamente, Liberata y Celedonia y Arcángela Monterroso, viajera de la noche le dijeron, virgen de tempestad, que duró cuatro meses y cuatro días dirigiendo el orfanato de Santa María Goretti y enamoró a hombres, mujeres y niños, pervirtió al párroco y convirtió al alcalde en homicida. Arcángela Granizo, le decían, quizás en ese personaje Marcelo Asís prefiguró el hielo permanente de su sexo, lo acarició de nuevo, sintió la tibieza húmeda de los labios cerrados, presionó sus senos, quiso alborotarlos repasando mentalmente las lecciones de esos libros que señalaban los pasos para llegar a las playas doradas del placer, pero no respondían, se cansó, abandonó su cuerpo, tomó el pomo y empezó a llenarlo de talcos que tenían un profundo olor a madreselvas y a glicinias. Se veía como una extraña cuidando un maniquí, tal vez sería Floramelia Luján, la bailarina de ballet que en Los compases del odio fue rodando de fracaso en fracaso hasta que terminó convirtiéndose en una especie de Fantasma de la Ópera, raptó a las primeras bailarinas y torturó a los hombres que cayeron bajo su inexplicable sed de venganza. Y volvía Arcángela Monterroso en los doscientos capítulos de Se busca una virgen loca, no sabía cual de ellas estaba alistándole la ropa interior, un brasier y unos pantis de tela tan liviana que era como si no llevara nada puesto, se miró de nuevo, era un cuerpo precioso desperdiciado entre los brazos de su amante de turno, sintió el anticipado cansancio de sus entregas matemáticas, quería renunciar a esas representaciones sin razón, pero necesitaba continuarlas, era preciso conservar su aureola de mujer pecadora y fatal, Jazmín Taborda no podía ser ella ni siquiera en la intimidad de su silencio.

Buscó unas enaguas negras, unas medias pantalón color canela, empezó a verse como no era, su cuerpo ya no era el suyo sino el de consumo diario, el de mostrar a los demás, se colocó la bata de tela liviana y después cuatro gotas de Anais, las mujeres y los hombres que habían estado espiándola desaparecieron, continuaba en el estudio la música de Marcos y Amparo debía estar en su alcoba encerrada en asuntos misteriosos, suspiró, era triste que su hija se le hubiera perdido, pero también tenía parte de culpa, la abandonó durante seis años en ese internado donde no sabía cómo le habían enseñado a vivir. Se peinó con esmero, se colocó brillo labial, un poco de sombra azulada en los párpados, se encrespó las pestañas. Linda, le dijo el espejo a esa mujer que había sido tantas mujeres, que ahora mismo era Cony Aguilar de Tascón, la posible asesina de su marido, la nieta del viejo Silverio Aguilar que andaba por las montañas de Remedios buscando la riqueza en el fondo de unas minas de oro abandonadas durante tres siglos. Jazmín vestida se despidió de su cuerpo desnudo en el espejo, y salió a cumplir el inevitable compromiso de seguir viviendo.

* * *

Cuando mi tío Marcos entró al estudio, yo había resuelto desistir de mis propósitos. Escondida detrás de la cortina sentía que me faltaba el aire. Tal vez no tanto por el encierro sino por la excitación que me mojaba las axilas y me mojaba el sexo de una humedad tibia y creciente. Marcos se sentó al piano y luego de algunas divagaciones musicales sin importancia empezó Claro de luna.

Yo estaba descalza. Sabía que cuando Marcos tocaba nadie entraba al estudio. Confiada, salí de mi escondite. Me coloqué frente a él, ensimismado en la melodía, acariciando con precisión el blanco y negro del teclado. Para él la música es una forma de oración. A mí el piano de Marcos me sensibiliza de tal modo que me coloca en los límites del orgasmo. Lo examiné con detenimiento: el pelo alborotado, prematuramente entrecano porque es apenas dos años mayor que mamá; los hombros recios, los brazos de músculos tensos, las manos grandes y finas; y los lentes oscuros que ocultaban sus ojos sin vida, lo único feo en su rostro varonil y agradable. Unos ojos que se quedaron así desde sus quince años, hace ya casi treinta, cuando dentro del auto en que viajaba con el abuelo Silverio Aguilar estalló una granada, en el curso de unos disturbios estudiantiles de los que de una manera sistemática sacuden a Bogotá desde comienzos del siglo.

Me acerqué más al piano. Deliberadamente me había bañado solo con agua, sin colocarme desodorante ni talcos ni perfume como para que él no percibiera mi olor en el aire. Y cuando Marcos quizás soñaba con la luna mirándose en el lago, empecé a desabotonarme la blusa. Una blusa color marfil, sencilla, de manga corta, que poco después cayó al suelo sin ruido, como una hoja de otoño. Noté mis pezones duros porque me dolieron como si bruscamente me los hubieran pellizcado. Nunca he usado brasier, mis dieciocho años no lo necesitan. Mamá vive diciéndome: no es por necesidad sino por decencia. En su parecer no soy muy decente, y prefiero guardarme el concepto que tengo de ella.

Mi excitación aumentaba. Marcos alzó un momento la cara, pareció olfatear algo extraño a su alrededor. Pero la melodía lo envolvió, y entonces dejé caer mi falda al piso.

Marcos se interrumpió. Yo respiraba atropelladamente, pero trataba de que no me escuchara. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, incorporándose. Yo estaba frente a él, desnuda, solo con mis pequeños pantis color piel. Sentí que me iba a llegar el orgasmo y me mordí los labios con fuerza. No quería terminar tan pronto, había deseado este momento durante semanas, desde que regresé del colegio. Ahora que por fin me había decidido no lo iba a perder, no iba a tener lo que los hombres llaman de una manera tan cómica una eyaculación precoz. Marcos volvió al piano, pero ya la música había perdido su ritmo o él su concentración. Se incorporó de nuevo. Yo sé que hay alguien, dijo. Su nariz se ensanchó. Hay una mujer, añadió. Yo sentí que no podría aguantar más, el orgasmo se me escapaba por la boca, por los poros, por los ocultos pliegues de mi sexo. Me estuve quieta tratando de frenarlo. Entonces Marcos salió de detrás del piano y tropezó con mi ropa hecha un pequeño montón en el suelo. Se inclino para recogerla y en ese instante exploté, no pude contener un grito. Marcos olió la ropa al tiempo que yo escapaba del estudio. Y apenas oí dos palabras entre el atropello de mi respiración, maldita Amparo!

Ahora es de noche. Estoy en mi cuarto y le cuento estas cosas a mi Diario. La sacudida de esta mañana fue tan terrible, que me duelen todos los músculos como si me hubieran apaleado. Marcos debe estar en su alcoba, pensando en mí.

* * *

En su largo ejercicio de libretista, Marcelo Asís solo había tenido un fracaso; que, en su concepto, resultaba imputable al director, quien no logró entender los alcances y ocultos significados de la historia. Le gustaba hablar de sus éxitos y, mientras descansaban de la grabación de Los violadores, donde nunca faltaba, fue rememorando escenas, nombres, situaciones. Y sobre todo personajes, escritos invariablemente para Jazmín Taborda, la máxima estrella de la televisión colombiana y una de las más cotizadas del continente.

—Las doce monedas de candela consagró a Artemisa Dosamantes, ¿lo recuerdas? Durante sus primeros años, casi hasta los veinticinco, trabajó en un cafetín de la zona portuaria de Leticia. Un día, mientras se bañaba desnuda en las riberas del Amazonas, encontró a un náufrago que parecía llevar cuando menos una semana muerto. Temerosa de que las autoridades la culparan de un crimen no cometido; conocedora de que por su condición de mesera de un antro de pésima calaña no tenía voz ni voto, sacó el cadáver hasta la orilla, y mientras cavaba con sus propias manos una fosa para enterrarlo se dio cuenta de que el extraño bulto se movía. Decidida, valiente hasta más allá de la temeridad, comenzó a darle respiración boca a boca, y a los quince minutos estaban haciendo el amor sobre la arena de la playa. El náufrago no estaba muerto, solo inconsciente, y ella se dedicó a cuidarlo, escondiéndolo en su casucha situada en el comienzo de la selva. Epaminondas Pardo, que así se llamaba el hombre salvado de las aguas, resultó ser un terrorista internacional buscado por todos los organismos de seguridad del mundo. Iba en una barcaza por el Amazonas en una misión secreta que comprometía cuatro países, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, y una tormenta lo dejó al garete, hasta que Artemisa lo rescató.

—Y aquí empieza para ella un periodo de pasión tan desaforado, que la obra fue comparada con los mejores clásicos del erotismo universal, y al mismo tiempo duramente perseguida por los censores —dijo Jazmín—. Yo ya estaba separada de Santiago, pero por esa época menudearon sus llamadas, consideraba que estaba loca al aceptar un papel semejante, y le dije, una cosa es la actuación y otra muy distinta la vida real, y me dijo, temo que terminarás confundiéndolas.

—Artemisa va penetrando poco a poco en los secretos de Epaminondas, se sale del cafetín y comienza a traficar con su cuerpo a lo largo de los puertos del Amazonas, pero ese tráfico no era gratuito: buscaba pistas, sobornaba resguardos, saltaba alcabalas y vigilancias y retenes, para conseguir las informaciones que precisaba su amante. Cuando reúne una serie de datos que harían temblar cuatro gobiernos, Epaminondas muere en la última y loca relación sexual con Artemisa, sobre la misma playa donde fue rescatado y donde ella, que ahora lo mata de pasión, le devolvió la vida.

—Una historia tan terrible como la de Los muertos juegan al amor —suspiró Jazmín Taborda, que de repente se vio envuelta en el cuerpo, los sentimientos y la vida de Mariagrazia Garibaldi, la chica de origen italiano que sacudió la sociedad de Catia la Mar, uno de los veraneaderos más cotizados de Venezuela.

Mariagrazia, otra de las heroínas creadas por la imaginación desbordada y tropical de Marcelo Asís, nace en Sorrento, se forma en un colegio de monjas de Capri, se fuga con un pastor de cabras que la lleva a las colinas de Corfú, lo abandona por Vladimiro Cifuentes, un marinero haitiano que le enseña de inmediato no solo los más tenebrosos secretos del vudú, sino los más refinados placeres, comoquiera que en sus años de adolescente tuvo una amante escapada de un harén donde ejecutaba la danza del vientre para su propietario, uno de los más poderosos iraquíes del petróleo. Mariagrazia, en esta forma, entra a ser una especie de bruja y de bomba sexy, y armada de esta guisa se dedica a engañar a hombres y mujeres de todas las edades, pero preferiblemente de muchos dineros o de marcada influencia política. Y mientras Vladimiro complace a las mujeres, su hembra, oculta tras los cortinajes orientales de su camerino, toma fotos comprometedoras. Otro tanto hace Vladimiro cuando es Mariagrazia la que ejerce no solo sus poderes, sino sus encantos, de tal suerte que montan entre los dos un tinglado de chantajistas que ante el asombro de las autoridades venezolanas va dejando a Catia la Mar sin bañistas y al país sin divisas. Enterados de que su red ha sido descubierta, los dos, el brujo del vudú y la experta en la danza del vientre, se embarcan frente a las costas de Macuto, y su barco naufraga y ellos mueren, porque a los malos siempre les espera el justo castigo por sus fechorías.

—Volviste al tema de las brujas con Micaela Sanjuán —recuerda Jazmín, y se estremece, como si aún la persiguiera el fantasma de esa extraña mujer, no una estafadora con habilidades sexuales como Mariagrazia, sino una perfecta convencida de sus alianzas con el demonio.

Micaela ensombreció con sus filtros y sus pociones satánicas la pantalla chica durante los doscientos veinticinco capítulos de El Monasterio de Satanás. Amnésica y ciega, aparece de pronto en las congestionadas calles de Medellín. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Ni ella misma lo sabe, así que presume que nació de diecinueve años, morena y bellísima, sensual y malévola. Bayardo Arcona la descubre, la sigue, la seduce. No es difícil, Micaela no tiene conceptos morales, solo busca satisfacer un apetito de placeres carnales totalmente desordenado y arbitrario. Bayardo la sume en la abyección suministrándole muchachas adolescentes para que las pervierta o las divierta, y Micaela logra los dos propósitos sin el menor esfuerzo. Empieza a formarse un círculo alrededor de ellos, sin que nadie lo sepa, sin que la gente se entere. El clan crece, hoy son cuatro muchachas, mañana seis, y al cabo de ese extraño ejercicio, las que empezaron a llamarse sacerdotisas de Belial son cuarenta. Bayardo, que tiene un cerebro privilegiadamente criminal, las utiliza para diversos fines relacionados con el espionaje en gran escala. Por entonces comenzaba el alboroto de la Segunda Guerra Mundial, y él las exporta a los países interesados en el conflicto. Alemania en primer lugar, y luego Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Polonia, Francia. Las ganancias por las ventas de estas sacerdotisas, verdaderos robots de invaluable experiencia táctica, se multiplican. Bayardo consigue el mejor cirujano, Micaela es operada, comienza a ver y así decide capitalizar su dinero y su poder para acrecentar el grupo de muchachas, pero abandona la idea de enviarlas como espías y construye un monasterio estilo Baja Edad Media para los lados de Donmatías. Se descubre la trama; el monasterio, dedicado a la adoración de Satanás mediante refinados y exóticos ritos sexuales, es allanado; y Micaela y Bayardo desaparecen en la más oscura noche del olvido.

—Terrible fue Micaela Sanjuán —rememora Jazmín, y el frío la crispa de nuevo—. Tal vez la menos mala de estas chicas, de lo que llamaríamos tu segunda gran época, fue Alejandra Palacios, la de Las violeteras de la tarde.

—Se trata de una imperdonable concesión a la cursilería —admite Marcelo, un poco avergonzado—. Alejandra es una huérfana, recogida por sus parientes y educada dentro de rigurosas normas católicas, Al cumplir los veinte años estalla, se desdobla, se convierte en el huracán más apasionado y empieza, como los ciclones de verdad, a recorrer las costas del Caribe, de Cartagena a Jamaica, a San Andrés, a Puerto Rico, a la Florida, y en todas partes va consiguiendo amantes machos y hembras hasta que con Clodoveo Molina completa cien, en una especie de colección privada de la que solo quedan los recuerdos. Después la acomete el remordimiento, la cerca, la destruye, y hace el mismo paseo pero al revés, de la Florida a Cartagena, borrando las huellas de su pasión, recetando pócimas de olvido hasta que al final, como los ventarrones, se apaga en una playa solitaria convertida en una leve brisa sin horizontes ni memoria.

* * *

—Yo sostengo que la Nielsen es el cáncer de la televisión colombiana —dijo Gabriel Alcázar—. Es una dictadura que acabó con la programación. Las programadoras viven esclavas del rating, que en definitiva es fijado por la opinión de doscientas o trescientas familias encuestadas. Pero ¿qué ha hecho la Nielsen en favor de nuestra televisión? ¿Ha subido el nivel cultural de los espacios? Claro que no. La Nielsen no sirve para nada. Los programas antes demoraban dos meses, o cuatro o seis o más, en afirmarse. Eso sucedió con Yo y tú, con El Chinche y con muchos otros, que luego hicieron carrera de años. Ahora, si en dos meses el programa no muestra un alto índice de sintonía, la programadora lo tiene que cortar. Es decir que gracias a la Nielsen nos convertimos en una escuela de ensayos que se cambian cada dos meses.

Conversaba con Felipe Soler, el dueño de Latinovisión, y con Camila Durán, en la espaciosa oficina de esta última. Camila era gerente de programación, bonita, de una gran simpatía, con una personalidad bien definida. En el medio la respetaban, se oían con atención sus opiniones, se tenían en cuenta sus consejos. Camila había tratado de romper un poco el coloniaje cultural de la televisión colombiana respecto a Estados Unidos, trayendo series francesas, italianas o alemanas; pero en ese empeño estaba sola.

—Tienes razón —aceptó—. Y esa situación no la cambia nadie. La Nielsen pontifica a diestra y siniestra, y los programadores hemos sido tan tontos que caímos en el juego y ya no podemos escapar. Programa que la Nielsen reporte como de poca sintonía, se muere porque los anunciadores no le dan publicidad, y así no sobrevive nadie. —Se volvió hacia Felipe—. Y tú ¿qué piensas? De todos modos eres el dueño del balón.

—Pienso que damos vueltas en un círculo vicioso, que desde luego, por su misma condición, no tiene salida. Menos mal que el espacio bandera de Latinovisión está entre los quince primeros. Y de ahí no lo bajarán en los meses que le restan de vida.

—Ese éxito se le debe en buena parte a Gabriel —dijo Camila, y le sonrió al veterano director.

—Y a los actores. Sobre todo a Jazmín. Con sus cuarenta y pico de años sigue siendo la mujer más sexy de nuestra televisión. Y no es solo un sex symbol: Jazmín representa lo romántico, lo tierno, el amor como una totalidad física y espiritual.

—También Marcelo se ha fajado una historia de ataque —reconoció Felipe—. Truculenta, es verdad. Pero a nuestro público le gusta sufrir, tenemos un televidente medio totalmente masoquista. Por eso pegan tanto las novelas mexicanas y venezolanas, porque en ellas hasta el maquillador llora a torrentes. Cuando pasan uno de esos dramonones estilo Topacio, Colorina o Cristal, pienso que deberían fabricar los televisores con limpialágrimas.

—Otra de esas y te paso a la reserva —se burló Camila.

—Pero ya en serio —dijo Felipe— vamos a acabar con la competencia. Tenemos cincuenta puntos, y ellos apenas han logrado llegar a veinte. Hay que decirle a Marcelo que siga en esa tónica: amores incestuosos, robos, desfalco, herencias embolatadas, hijos naturales. Que se valga de lo que sea para que Los violadores siga en primer lugar.

—¿Y qué hacemos con nuestra comedia? —preguntó Camila.

—Inravisión cree que el costumbrismo está mandado a recoger —dijo Gabriel.

—Yo creo que es un buen tema —replicó ella—. Lo que pasa es que ya la Nielsen le cayó encima: catorce puntos. Claro que llevamos dos meses de existencia, y en ese tiempo ningún programa tiene un éxito fulminante. Ni porque lo protagonizara Sofía Loren.

—Yo apoyo a Camila —dijo Gabriel—. Vecinos los de antes puede ser un cañonazo si tenemos paciencia, si vamos acostumbrando a la gente a una cita semanal con la sátira y el buen humor. Claro que con este puntaje que aparece en el último informe de la Nielsen, nadie le va a dar una cuña.

—De hecho, el último programa salió con seis promociones y solo dos comerciales —informó Camila, revisando sus planillas.

—La solución más fácil es quitarlo —comentó Felipe—. Nos está costando millón y pico semanal. Los cambiamos por una película que nos cuesta doscientos mil. El Consejo de Programación está ahora en la moda de acabar con el talento nacional.

—Eso es absurdo —dijo Gabriel—. En todos los países, México, Argentina, Venezuela, el Gobierno siempre estuvo listo para apoyar los programas nacionales. Por eso hoy son los tres mayores exportadores del continente. Pero si aquí destruimos lo propio, lo nuestro, y lo sustituimos por películas, ¿cuándo y cómo vamos a tener una televisión de nivel internacional?

—Con esto pasa como con el cine colombiano —dijo Camila—. El mismo Estado se encarga de acabar con él, de limar cualquier iniciativa, de tapar cualquier idea. Focine, y otros fantasmas como ese, solo han servido para que Colombia jamás haga una buena película.

—El coloniaje cultural es algo muy difícil de sacudir —dijo Gabriel—. Y los señores del Consejo de Inravisión parecen empeñados en negarle al país una posibilidad, así sea una sola, de encontrar su autenticidad, de tener, a través de televisión, voz e imagen propias. Vivimos de prestado. Estamos llenos del Pato Donald y el Ratón Mickey en todas partes. Nuestra televisión, al paso que va, se acabará siendo solamente una estación repetidora de los enlatados gringos: y eso es lo que busca la Nielsen.

—Es la política del menor esfuerzo. Es más fácil para el Consejo aprobar una película de dibujos animados, que se ha pasado todos los años desde que se implantó la televisión, que evaluar un programa nacional, donde se muestra la realidad colombiana —dijo Camila—. Y cuando no sustituyen los programas vivos por películas, hay que estar atentos a los tijeretazos de la censura, de la que no se salva nadie. Vivimos en el reinado de Torquemada. Para el Consejo de Programación y la Comisión de Vigilancia, los hombres y mujeres se acaban en las orejas, porque de ahí para abajo no sigue sino sombra.

* * *

Jazmín se volvió de espaldas al peinador y dejó caer su bata de encajes. Se vio dos veces desnuda en los ojos de Fabián. Tenía miedo de envejecer. Le temía a la vejez más que a la muerte, y en los últimos meses había empezado a desconfiar de los espejos. Pero los ojos de su amante no podían mentir. Se tendió junto a él, y sintió la suavidad del lino de la sábana. Fabián la abrazó. ¿Era el mismo abrazo apasionado de cinco años antes? ¿O el tiempo, que todo lo acaba, también estaba apagando en él la llama del deseo? Y ella ¿realmente lo deseaba? ¿Para qué tenía un amante cuando seguía siendo completamente frígida? ¿Era por guardar las apariencias, por ser como las otras?

—Eres la mujer más ardiente que he conocido en mi vida —le dijo Fabián, mordiéndole la oreja.

Jazmín continuó en otra parte, pensando, haciendo un inventario de su amor por él. ¿Amor? Se veían los miércoles y los viernes, de dos de la tarde a ocho de la noche. Los compañeros murmuraban en las grabaciones, pero últimamente se habían acostumbrado. “Con Jazmín Taborda y Fabián Montejo no se cuenta miércoles y viernes, así sean el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”, solían decir. Seis horas. Doce en la semana. Cuarenta y ocho en el mes, es decir, dos días. Veinticuatro días en el año. Ciento veinte días en cinco años. Eso habían vivido: cuatro meses. Bastante, pensó Jazmín, más que bastante. Sintió los labios de Fabián en sus pezones. ¿Los estaba matando la costumbre? “Tienes unos senos adolescentes”, dijo Fabián, y eso colmó la copa, porque Jazmín le había oído la misma frase durante ciento veinte días.

Ella era una actriz. La mejor de Colombia, con esporádicas y cortas actuaciones en el exterior, la más importante, la más solicitada. Había estado frente a las cámaras desde los dieciocho años. Hacía veinticuatro. ¿Tanto tiempo? Años y años de oír aplausos, de actuar. ¿Se le había olvidado vivir? O su vida ¿eran los aplausos? ¿Cómo podía aspirar a que la aplaudieran por cosas cotidianas como poner un florero en su sala, hacerle una caricia a su hija, cocinar unos macarrones? Y la boca de Fabián ahora separándole los muslos, buscando la caracola múrice donde estaba aposentada la tibia almeja del placer. No quiero, pensó Jazmín, pero no dijo nada. Era el momento de comenzar su actuación. Gimió, abrió un poco más las piernas, pensó en Amparo y en los años que la dejó al cuidado de las monjas. ¿Qué hicieron con ella? Era inmanejable, sexo puro, goce total, brasas en la piel, placer físico. Amparo tenía el fuego que ella no había conocido nunca. Recordó lanzar otro gemido para halagar la vanidad de Fabián, que sin duda pensaba que ella estaba pasándolo de maravilla mientras él llegaba a los sitios más recónditos. Amparo no tardaría en meterse en un problema grave. Menos mal que Alfredo Pardo, su nuevo novio, parecía un chico serio. Ya se le pasarían esos alborotos, esos calores. “¿Por qué no los tuve nunca?”. No los había sentido ni en las épocas de muchacha. A los catorce años ocurrió la tragedia, a los dieciocho, ya casada con Santiago para ayudarle al abuelo Silverio Aguilar a convertir en realidad la quimera del oro, se volcó hacia la actuación. Desde esa edad conoció los aplausos. Ahora se quejó de nuevo, un quejido largo, y doblando las piernas alzó las nalgas. Fabián dijo: ”Eso, así, ya vas a gozar”. ¿Y si consiguiera quién presenciará su actuación? ¿Si la aplaudieran? ¿Si contara con la complicidad del público? Exhibicionista. ¿Ese era su problema,? Vivió toda su vida frente a las cámaras, es decir, frente a diez o veinte millones de televidentes. ¿Dónde estaban ahora que no aplaudían su mejor interpretación? Agitó el cuerpo como si de veras estuviera sacudiéndolo el viento loco del placer, respiró atropelladamente, gruñó. “Eres una gozona de miedo”, dijo Fabián. Jazmín pensó en su marido. ¿A dónde había ido a parar Santiago Reina? ¿Desde dónde la llamó un mes antes para decirle: “Voy a matar al libretista de Los violadores por haberte dado un papel de ramera”? Sintió el peso de Fabián sobre su cuerpo, sintió que se metía dentro de ella. Una vez la anestesiaron para operarle una rodilla, después de que un caballo la tiró al suelo en el curso de una filmación. Oía las voces, veía las caras, pero no era ella la que oía o veía, era una tercera persona. Como ahora. Se movió, imprimiendo a sus caderas una rotación armónica. “Es el juego del ocho”, le había enseñado Fabián un par de años antes. Y él ¿de quién lo había aprendido? Qué tontería, era mejor bailar, al menos había gente admirándola, apasionados ojos siguiéndola. Tendría que hablar con Amparo. A las nueve de esta noche del viernes. Pero no, a esa hora estaría debajo de la ducha, quitándose el sudor de Fabián y su propio sudor, porque representar la comedia le costaba cada vez más esfuerzo.

¿Cómo podía gozar Amparo? ¿Qué era el goce? Se lo comentaban las compañeras en las grabaciones: “Es lo mejor del mundo, es lo máximo, es la maravilla, es un escalofrío delicioso, es vivir, es sentir el clítoris regado por todo el cuerpo, es quererse beber el almíbar que nos deja empapados los pantis”. ¿Por qué, si la vida le había dado tantas cosas, le negó esta? ¿O se necesitaba amar para sentir? Y ella ¿amaba a Fabián, o él era algo tan cotidiano como su casa, su poco de jardín, su ropa?

“Te voy a esperar hasta que estés en forma”, dijo Fabián, respirándole encima de la boca. No le disgustaba, no, era un tipo bien parecido, un galán maduro al que buscaban las muchachas como las polillas buscan la luz. Pensó en Paty. Fabián creía que ella ignoraba por completo su existencia. Paty Santana, modelo, elegante, joven, quince años menor que ella. Paty ¿habría estado en esa cama? Se movió rítmicamente, empezó de nuevo la ronda de los maullidos, le arañó suavemente la espalda, dijo “ya viene, ya lo siento, está aquí“, y oyó el atropello de palabras con que Fabián la llamaba su niña, su amor, su querida, su amante, y lo sintió desfallecer mientras ella continuaba preguntándose si llegado el momento Santiago Reina sería capaz de matar a Marcelo Asís, que no era mala gente, que luchaba con buena voluntad para que Los violadores cumpliera con el índice de truculencia adecuado a fin de que el nivel de sintonía no decayera. Todavía, mientras Montejo descendía de su cuerpo, pensó en su hija, y en Marcos, su hermano, su pobre hermano ciego, que no podría ya jamás ver un cuerpo de mujer como el suyo, recién usado, así lo sentía, recién violado en una ceremonia que se había repetido doscientas cuarenta veces en los ciento veinte días de su relación sin sal ni pimienta con Fabián.

* * *

Terminada la comida, Jazmín invitó a sus amigos a pasar a la sala. Ya conocía sus gustos: Gabriel, café y un coñac; Marcelo, un amareto o un quantró; Felipe, un canelazo; Fabián, un beso con lengua. Pero dadas las circunstancias se conformaba con un café irlandés, bien cargado de whisky. Y para ella un agua aromática. “De limonaria”, le dijo a Rita, la muchacha.

—¿Y tu hija? —preguntó Felipe.

—Por la universidad —mintió Jazmín—. Tratando de matricularse en Comunicación Social.

—No la vemos casi nunca —se quejó Marcelo—. Pero tengo la idea de que es bastante parecida a ti.

—No lo sé —dijo Jazmín.

—¿Y Marcos? —volvió a preguntar Felipe.

—Encerrado en su cuarto. Cada día está menos sociable. Se mete a leer, por fortuna hay tantos libros con el sistema Braille. O a tocar su piano en el estudio. También hay partituras para ciegos, ¿no lo sabían? Marcos las aprende de memoria y luego las toca. Nunca las ensaya al piano, no fatiga a nadie con esa música sin sentido de los ensayos. Las interpreta cuando las tiene tan bien aprendidas, que no hay una nota discordante.

—¿Y qué nos dice el autor del mayor éxito de nuestra tevé? —curioseó Felipe, brindando con su canelazo hacia Marcelo.

—Sudando petróleo. No sé todavía cómo voy a matar a la protagonista y al abuelo. Y no sé si deba o no aparecer el hijo perdido.

Jazmín sintió como si la hubieran empujado a un hueco hondo y oscuro, temió marearse y apretó los ojos con fuerza. Y odió a Marcelo como si él tuviera la culpa de lo sucedido tantos años antes. Tantos que a veces le parecía que esa historia no era la suya, sino que la había vivido en uno de sus innumerables papeles protagónicos.

—Me tienen colocado entre la espada y la pared —siguió Marcelo—. El televidente raso pide más truculencia; la Nielsen, a través de sus sondeos, transmite el deseo del televidente; la programadora acoge el punto de vista de la Nielsen, porque es el que le imponen los publicistas; yo debo acoger ese llamado porque vivo de escribir por encargo. Y de otro lado Inravisión está contra la truculencia, y los inestables señores del Consejo de Programación o de la Comisión de Vigilancia, que son más variables que el clima, la prohíben. O sea que yo termino por escribir, entre esas dos fuerzas antagónicas, lo que me da la gana.

—Con tal de que lo que te dé la gana se siga vendiendo... —dijo Felipe.

—Claro que lo que escribe Marcelo —dijo Fabián con mala intención— lo acaba Gabriel.

Marcelo rio muy divertido; y Jazmín, por alejarlos del tema, preguntó:

—¿Cuándo tenemos grabación?

—Mañana, nuevamente en Villeta —dijo Gabriel, y suspiró. A veces Marcelo lo sacaba de quicio. “Los libretos son para irrespetarlos”, había sostenido en alguna ocasión, desde su posición de director. Y Marcelo le cayó encima hasta que terminaron en una sorda enemistad, que disfrazaban de compañerismo.

—Habló el hombre de la cachuchita y el megáfono —dijo Montejo.

—A las seis salimos de Latinovisión. Espero que sean puntuales. —Gabriel terminó su coñac y se paró. Le dio a Jazmín un distante beso en la mejilla, vigilado por los ojos de Fabián. Alcázar sabía, como todos, que el dueño de esa mujer era el galán maduro mejor cotizado de la televisión.

—Gabriel, como director, está mandado a recoger —comentó Marcelo, cuando se quedaron solos.

—¿Por qué no se lo dijiste en su cara? —preguntó Jazmín.

—¿Para qué propiciar un mal rato? Pero yo sé lo que digo: ningún libretista confía en él, y yo mucho menos. Dejaré que termine Los violadores. Pero a mi gran obra no tendrá acceso jamás. Gabriel es irrespetuoso por naturaleza. Si se le da la partitura de una ópera acaba tocando un merengue.

—No me negarás que Los violadores está bien hecha —dijo Felipe.

—Es mejor el libreto. Y no lo digo por defender mi trabajo, sino porque lo comenta todo el mundo. Gabriel es un director anticuado. No se actualiza, no estudia.

—Yo adoro a Gabriel Alcázar —dijo Jazmín—. Él y yo hemos trabajado juntos casi dos décadas.

—Él ocupa un primer lugar gracias a ti —dijo Fabián—. Pero yo estoy con Marcelo: en esta profesión uno se actualiza o se anquilosa. Y Gabriel está anquilosado.

—Yo lo respaldo —dijo Felipe, y todos se callaron. La voz del dinero suena tan fuerte que apaga de inmediato los sonidos que la circundan. Y el dinero, del que vivían todos ellos, era de Felipe.

* * *

No tengo la culpa de que los libros de Comportamiento y Salud no digan cómo es un motel. Yo con mis dieciocho años no podía aguantar la curiosidad. Y cuando Alfredo me dijo, vamos a un sitio más solitario, más íntimo?, yo le dije sí, vamos, pensando que me llevaría a uno. Y claro, allá fuimos a parar.

Ahora son las dos de la mañana, pero no quiero dejar pasar el tiempo sin escribir estas cosas. Después me emperezo, mañana viene mamá a cantaletearme con lo de la U, que si no me pienso matricular, que si no sé qué diablos, y no me deja contar las cosas con orden. Además ahora las tengo frescas, no solo en la memoria sino en el cuerpo. ¿O es que el cuerpo tiene memoria?

Salimos de la U como a las seis. Y después de una hamburguesa con malteada de vainilla en el Presto de la Pepe Sierra, me dijo: te invito a dar un paseo. Yo no le tengo miedo a nada, mamá dice que confío en la gente, pero si no es así, ¿debo confiar en los marcianos?, y nos fuimos a los lados de La Calera, al mirador, más abajo de la última curva. Llegamos y preciso, había como seis carros más, pero encontramos un campito. Alfredo había llevado media de ron, y se empeñó en que me tomara un sorbo que casi me pela por dentro, todavía me duele el esófago, páncreas o lo que sea. Pero con ese trago y otros dos que me tomé después, me sentí livianita y lanzada. Yo lo besé primero, lo confieso. Su boca sabía a hamburguesa y ron y malteada de chocolate, pero era agradable. Lo que pasa es que él siempre se toma las cosas por la tremenda, y en lugar de hacerlo con calma empieza a meterme la mano por debajo de la blusa, y claro, se encuentra nada menos que con los tesoritos pelados y después de que me los aprieta ya no sé de dónde soy vecina, empiezo a derretirme hasta que siento los pantis mojaditos de miel caliente. Qué lata, esto de ser tan candela de pronto me puede quemar.

Lo dejé que les diera un beso y yo me puse peor. Y fue cuando dijo eso del sitio más solo y arrancamos para La Cita, por toda la Séptima, bien adelante de Usaquén. Esto lo compusieron, dijo Alfredo cuando entramos en su auto, y por eso me di cuenta de que ya había estado allá quién sabe con qué fulanita y cuántas veces. Nos abrieron la puerta de un garaje, y allá parqueamos. Y del auto, directo a la alcoba. Alcobas con garaje parece que es la última moda, porque moteles es lo que hay en Bogotá. Una cama doble, casi mejor, doblísima, espejos a lado y también en el techo. Y un baño chévere, ducha, lavamanos, lavacosita, la taza, un espejo por aquí y otro por allá y otro arriba, y televisor a colores con una de esas películas que siempre quise ver y que nunca había visto, y un aparato de sonido, extractor de aire, sofá, toallas, jabón. Muy elegante, muy chic. Estaban pasando un video donde dos muchachas hacían lo que hicimos sor Agustina y yo, no a escondidas como nos tocaba, sino a plena luz. Y yo con ganas de ver la película, y Alfredo empieza a quitarme la blusa. Y yo mire al televisor, y cuando me di cuenta ya tenía menos ropa que Eva después de la culebra y antes de la manzana. Entonces le dije, soy virgencita, y casi le añado, y riego las flores, como en una canción mexicana que cantaba el abuelo Silverio Aguilar, el de la mina de oro. Alfredo se quedó de una sola pieza y ahí me di cuenta de que también estaba desnudo. No es feo, desde luego que no, los hombres son hermosos, tenía su pene casi como el de Remberto Marín, me impresionó, lo había sentido en mi mano en la penumbra de las discotecas, pero no lo había visto nunca, al menos el de Alfredo, es bueno aclarar el chocolate no vaya y sea la mala suerte y nos dé una cirrosis.

Mamá vino a preguntarme si no pensaba dormir, los invitados a su comida se fueron hace rato, parece que como siempre el último en abandonar la lona fue Fabián, menos mal que no me gusta porque si me gustara, aunque quizás un día, pero sigo con el cuento, yo diciéndole a Alfredo que era virgen, ocultándole que por saber que no lo era se enloqueció Tina Tinita Gatica Maullona el peor de los días de mi vida.

La película se acabó, y Alfredo me dijo que no haría nada que me perjudicara. Tan decente, pensé, pero entonces me di cuenta de que yo también estaba excitada y quería tenerlo sobre mí, dentro de mí, alrededor mío. Pensé: mamá estará recibiendo a sus admiradores, porque eso sí todos le coquetean y vamos a decirlo en plata franca, la desean, se la comen con los ojos, menos Fabián, que lo ha hecho en otra forma. Ella no sabe cuánto rencor hay acumulado en mis seis años de internado, no sabe que yo.

Bueno, iba en que empezamos con Alfredo. Claro, él tuvo todos los cuidados y los miramientos, y cuando estábamos en los prólogos lo atacó ese malecito precoz de los hombres y quedó como cuando a un boxeador le dan un jab de izquierda cuatro centímetros a la derecha de la boca. Yo estaba encendida, pero él ya no quería saber nada de mí, había perdido todo interés, andaba triste, se sentía frustrado. Yo me vestí y me di cuenta de que estaba mojada por completo y que me dolían las piernas y la espalda. Dolor gratuito porqué no pasó nada. Poco después, cuando Alfredo empezó a vestirse, se inició otra película, una chica iba en un auto y mientras manejaba se acariciaba el pezón izquierdo, yo quería quedarme, pero Alfredo dijo no, ya basta por hoy, vámonos. Pidió la cuenta, pagó no se cuánto, nos metimos a su auto y arrancamos. Llegando a La Españolita me dijo ¿tienes hambre?, aquí preparan unos mariscos deliciosos. Yo no sabía qué quería, por primera vez me sentía como debe sentirse la jabalina nueve segundos después de que la lanzan, cuando todavía no ha caído y ya va en pleno impulso. Le acepté por no llegar a la casa temprano y tener que aguantar a esos viejos, Gabriel que no me determina, Fabián al que no tolero y que me recuerda el aceite de ricino con que me purgaron una vez, Marcelo que es falso de pies a cabeza, Felipe que es el dueño de la plata y se cree el dueño del mundo. Como buenos camaradas comimos una tortilla de langostinos, deliciosa, y nos bebimos una botella de vino chileno, Gato negro, que estaba en su punto y que hizo que el mesero nos mirara golpeadito, con el pescado y los mariscos se debe beber vino blanco helado, y Alfredo y yo, pero a nosotros nos place vino rojo y tibio y donde manda capitán, punto.

Después todavía nos quedó tiempo para darnos una vuelta por Unicentro, nos metimos a la Taberna Bávara y oímos música y completamos con tres sifones. Llegué derechito al baño, y ahí terminé yo sola lo que Alfredo y yo comenzamos juntos, Dos veces, no más, pero superchéveres. Y sigo pensando que si los libros de Comportamiento y Salud hablaran con franqueza de esas cosas, la curiosidad no sería tanta. Claro que algo va de leer a ver directamente, y en esos casos como en muchos otros es mejor la realidad que la lectura.

* * *

Por el mes de julio, Villeta llega a los veintiocho grados. Y aunque estaban grabando bajo los árboles, a la orilla de la piscina, Jazmín sentía que se le iba a correr el maquillaje. Tenía una escena con Fabián, y estaba nerviosa. El encuentro del viernes no había sido precisamente un éxito. Tal vez esa inseguridad en su vida de mujer, esa abulia al hacer el amor por la falta de un público adecuado habían aburrido a su esposo, que acabó dejándola en manos de la fama. Menos mal, pensaba, que se ingenió la forma de fingir un apasionamiento avasallante, unos repetidos desmayos, unas ansias continuas. Eso mantenía a Fabián a su lado: la creencia del macho, siempre vanidoso, en que a él le debía la mujer la totalidad de su goce. Si se enterara de que en doscientas cuarenta oportunidades ella no había tenido un solo orgasmo, el asombro lo dejaría mudo de por vida.

Y ahora venía el diálogo. A veces Marcelo se ponía insoportable, retórico. Se lo habían criticado, pero él seguía en su tónica, y exigía que los parlamentos fueran textuales. Por eso resultaba indispensable el apuntador electrónico.

Gabriel daba las últimas órdenes. Álvaro Umaña, uno de los camarógrafos, la enfocaba. Claudia Pontón, la ayudante de Gabriel, iba de un lado a otro. Había gran movimiento, la script, los encargados del sonido, el maquillador Albán, las del vestuario. Le llegó la voz lista, lista, comenzamos. Y empezaron a inundarla los parlamentos, atropellados, invadiéndole el cerebro que debía estar previamente en blanco. Sonrisa despectiva, ahora mueca de ira, despecho, celos, pasión. Por Dios, ¿dónde había dejado el libreto? ¿Lo había leído siquiera?

—¡No lo niegues, Cony! —gritó Fabián, mirándola con gesto acusador. Y ella ordenó un poco sus ideas, oyó la voz del aparato y empezó a repetir, tratando de poner el alma en lo que hacía.

—¿Negar qué cosa?

—Que no me amas. Vives amarrada a un fantasma. Para ti solo soy un consuelo, un sustituto. Nunca me gustó reemplazar a nadie, ¡y menos al idiota de Carmelo Tascón!

—¡No te metas con mi marido!

—Eres como eres por su culpa. Porque Carmelo te sacó de tu casa cuando eras una niña y no te educó para amar, no te dijo cómo debe ser una mujer, no te enseñó a ser hembra. Y no me gustas, ¿sabes? ¡Lo finges todo! ¡Desde el odio hasta la pasión! ¿No tienes sentimientos? ¿No sufres, no amas, no lloras? ¿De qué clase de mujer me he enamorado?

Jazmín sintió que Diomedes Camargo estaba refiriéndose a ella; no a Cony Aguilar de Tascón, sino a Jazmín Taborda de Reina, la esposa de Santiago, que había acabado huyendo de su alcoba porque ella no sabía responderle, porque no tenía sexo. No oyó la voz del apuntador, no oyó sino su propio grito.

—Si no te gusto como soy ¡lárgate! ¡Déjame en paz! ¿Me oyes? No te quiero, no te necesito. No me haces falta, nunca he sabido contigo qué cosa es la felicidad. Te crees un experto en el amor, ¡y no pasas de ser un pobre eunuco!

—¡Textos, textos! —gritaba Marcelo. Pero Jazmín, cosa extraña en ella que era la más disciplinada del grupo, había perdido los estribos.

—Cálmate, Cony —dijo Diomedes—. Podemos discutir esto en otra ocasión.

—Digámonos ahora las verdades, aunque nos duelan. Yo no te amo. Te soporto, que es muy distinto. No te deseo, eres mecánico y frío, lo repites todo, desde las palabras hasta las caricias. No quiero verte, no aguantaría la sesión del próximo miércoles. Vete con tu Paty Santana, ¡y no me busques más!

Aquí intervino Gabriel. Había conservado la esperanza de que los parlamentos improvisados no se salieran del todo de contexto. Pero en cuanto oyó a Jazmín pronunciando el nombre de la otra amante de Fabián —¿o era la amante de Marcelo?— comprendió que el asunto estaba perdido.

—Eso es falta de profesionalismo —le dijo—. Los problemas de alcoba son para la alcoba. Aquí estamos trabajando.

—La culpa es de Marcelo —se defendió ella—. Lo hace a propósito.

—¿Culpable yo? —dijo este y se acercó muy tenso, con el libreto en la mano—. Dime, ¿lo leíste? ¿Sabes de qué se trata? ¿Tienes idea de lo que estamos haciendo?

—¡Claro que lo leí!

—Y entonces ¿de dónde sacas ese montón de sandeces? Si estás celosa riñe con Fabián, o échalo, o mátalo, o haz lo que te dé la gana, pero en privado. No admito que mutilen mis parlamentos. Ninguno de ustedes tiene dos centímetros de frente para hacerlo. —Y se alejó, furioso.

Fabián estaba ofendido. Miró a Jazmín con el rostro crispado, el ceño fruncido. Ella se sintió apenada, al descubierto, como si el viento le hubiera alzado el traje dejándola desnuda. La desnudez de los sentimientos inspira más vergüenza que la del cuerpo.

—Después repetiremos la escena —resolvió Gabriel—. Por ahora vamos al raconto. —Y alzó la voz para que lo oyeran todos—: Se graba la escena de veinte años antes. Trabajo para maquillaje, y para utilería y vestuario. ¡Muévanse, no tenemos la vida eterna!

Jazmín se metió a la casa, seguida por Ricardo Albán. Era un tipo de unos treinta y dos años, exageradamente afeminado, el pelo largo peinado en una trenza, los ojos maquillados, una bufanda roja al cuello, camisa negra de manga corta, uñas delicadas, manos de seda. Andaba moviendo las caderas y usaba perfume Obsession, de Calvin Klein. Para la mayoría de los hombres resultaba desagradable, para las mujeres inofensivo. Gabriel lo mantenía en su equipo porque era muy profesional, sabía su oficio, podía convertir un rostro normal en algo monstruoso, o envejecer a un niño, o rejuvenecer a un anciano. Él y Umaña, y también Claudia Pontón, pertenecían al clan Alcázar. Así como otros al clan Luna, o al clan Stivel, o al clan Romero, o a otros en periodo de afirmación como el clan Velásquez, o el Santos, o el González.

Ya sentada en la silla, Jazmín quiso cerrar los ojos.

—Bien abiertos, bruja —le dijo Albán—. Recuerda que por ahí empezamos. —La miró muy de cerca, casi olfateándola—. Tienes la piel muy firme todavía. Y ni sombra de patas de gallo, qué envidia, querida, qué fortuna. —Se retiró, la miró como un pintor a su modelo—. Vamos a mostrarles una verdadera obra de arte. Es una lástima que el tiempo sea el mayor tirano de la televisión, así que apenas puedo hacer una aproximación a lo mejor. C´est la vie, ma chére, ma toute petite souris.

Le hizo un champú, le lavó la cara, la desmaquilló por completo. Jazmín se vio en el espejo como se veía todas las mañanas al salir de la ducha. Así era ella, Jazmín Taborda, de cuarenta y dos años cumplidos: la piel morena pálida, los ojos negros y grandes con unas cejas pobladas y hermosas, las pestañas largas, la nariz respingada y mandona, la boca perfecta, más abultado el labio inferior, carnoso, rojo. El pelo caoba, más bien corto, el cuello aún sin una sola arruga, la barbilla firme. Jazmín Taborda, el símbolo sexual, romántico y erótico por excelencia. Un mito sostenido en la pantalla chica desde sus comienzos. Veinticuatro años deslumbrando adolescentes, hombres maduros, mujeres bisexuales, mariquitas como Albán. El sueño de millones de televidentes que nunca la habían visto así, desnuda de artificios.

—Sigues siendo un milagro, mon amour, une femme très joli. —Y empezó a hacerle el peinado que se usaba veinte años antes.

Afuera, el director, los actores, los técnicos, aguantaban como podían el calor del mediodía. Fabián y Marcelo estaban empeñados en una discusión que tenía visos de nunca acabar.

—El libretista es dueño y señor de su obra —decía Marcelo.

—Eso es relativo. Yo creo que una obra de televisión, como una de teatro, admite lo menos tres niveles de lectura. Una cosa es lo que tú escribes, otra la que lee el director, y una tercera la que leemos los actores. Son tres interpretaciones.

—Una partitura solo admite una ejecución.

—Eso es tener cerrado el horizonte, Marcelo, es ser intelectualmente recortado. El director ¿no tiene criterio? ¿No lo tenemos nosotros? El director hace una creación sobre la base del libreto. Pero negarle su interpretación es negarle su derecho a crear, Y digo lo mismo de nosotros. No somos simples repetidores mecánicos: somos creadores. La interpretación es una creación.

—Yo exijo fidelidad al texto. Lo que ocurrió hace poco es una payasada. ¿Tan mal van tus cosas con Jazmín, que tiene ella que ventilarlas en público?

—He terminado por creer que Jazmín no sabe hacer nada en privado. —Y se alejó hacia el kiosco buscando una cerveza.

Rato después salió Jazmín. Gabriel se paró, impactado. No eran solo las manos mágicas de Albán sino la misma piel de la mujer, su pelo, sus facciones. Todo había contribuido a crear ese milagro de belleza y de juventud que era Jazmín de veinte años, preciosa, fresca, más sensual que nunca. Tenía en los ojos un brillo alegre y despreocupado, una limpidez total; y los labios, delicadamente retocados, indiscretamente húmedos, hacían pensar en su azucena turgente y encrespada, en el olor a la vegetación de la marisma que florecía en el alucinante vértice de sus piernas maravillosas.

—Estás de infarto —dijo Gabriel.

—Está como siempre —comentó Álvaro Umaña—. Jazmín Taborda ha sido, es y será la mujer más linda de nuestra televisión.

Y empezaron a rodar la escena. Jazmín se sentía nueva, como si al retocarle la cara el maquillador le hubiera quitado de encima los últimos veinte años: el nacimiento de Amparo, el abandono de Santiago, sus amantes reales o imaginarios, su frigidez, hasta los amargos recuerdos de su adolescencia. Jazmín era totalmente otra persona, como salida de un baño que le había cambiado levemente el cuerpo pero profundamente el alma.

Ahora estaba inclinada sobre la cuna donde dormía su hijo. Aristipo, lo había bautizado Carmelo, sin consultarle. Ella le decía Pipo. Ya casi un año, ya se incorporaba en la cuna de barandas que le quedaba pequeña. “Pipo”, dijo Cony, “mi amor, mi cielo, mi ternura”. Lo alzó contra su pecho, lo besó. Pipo era un niño hermoso y tierno, en sus ojos brillaba una recién nacida luz de entendimiento. Pipo, repitió, y él la abrazó y ella sintió que sostenía en sus brazos lo más valioso que había recibido de la vida en sus veinte años. Carmelo parecía no amarlo, al menos no en la forma en que ella lo amaba. Pero su cariño de madre era suficiente. No solo ahora sino después, cuando Pipo se volviera hombre, cuando desde cualquier puerto de la vida regresara pidiéndole el refugio de su ternura.

Oyó el ruido de los cascos en el empedrado y pensó en el abuelo Silverio Aguilar. ¿Cuántos años llevaba perdido en las montañas? Cinco, tal vez más. Desde cuando ella, para darle el dinero que necesitaba para el viaje, accedió a casarse con Santiago, que era un tipo de mucho dinero. No, pensó Jazmín, Santiago no. Carmelo Tascón, ella no era Jazmín, era Cony de veinte años, Cony cuando todavía no había probado la infidelidad ni el olvido.

Dejó a Pipo en la cuna y salió al patio. Sí, lejos, en el comienzo de la calle, venía Silverio Aguilar en su caballo blanco, el mismo que se llevó a las montañas cuando se fue con sus sueños y sus trastos cargados en dos mulas. Solo, eso sí. “No quiero compartir el oro con nadie”, le había dicho al partir. “Si acaso contigo”. Y ahora volvía tan desprotegido como se había marchado. Más viejo, pensó, el cabello más cano. “Hay nieve en las montañas”, le había dicho el abuelo. El único de la familia que podría llegar a tener millones: su herencia, su dote, su futuro.

Lo saludó con un abrazo afectuoso. Silverio olía a humo, a frailejón, a sudor del caballo, a pobreza.

—¿Y el oro, abuelo?

—El oro sigue en las montañas, Cony. Ellas no lo entregan fácilmente. Hay que violarlas, y por mis años ya no pertenezco al grupo de los violadores. El oro está tan intacto como mi cariño por ti.

Ella le ayudó a quitarse los zamarros. Lo sentó bajo la sombra del naranjo. Fue a la cocina a prepararle una bebida refrescante. “Un buen guarapo”, dijo Silverio mientras se secaba el sudor y se limpiaba el barro terco de los caminos.

Ocupada en atenderlo, Cony no vio una extraña sombra que se deslizaba por detrás de la casa. La sombra —¿hombre o mujer?— entró a la alcoba. Pipo dormía en la cuna. La sombra lo tomó en sus brazos, y sin hacer ruido se alejó por entre los guaduales hasta perderse en la espesura verde que sacudía el viento de la tarde.

Cony solo se dio cuenta de que le habían robado a su hijo cuando entró con el abuelo a la alcoba y encontró la cuna vacía y la ventana abierta, y una nota encima de los pañales que decía simplemente:”Nos vemos en veinte años”. Después se desmayó.

—Perfecto —dijo Gabriel, y se veía satisfecho—. Esto salió de una.

Pero cuando sacudió a Jazmín para que retornara de su fingido trastorno, se dio cuenta de que de verás estaba desmayada; y solo se recuperó dos días después, en la Clínica Shaio: el recuerdo de uno de los hechos más dolorosos de su vida le había producido un preinfarto.

* * *

—Yo creo que está sensacional —dijo Gabriel.

—No nos referimos a tu trabajo. Ni siquiera al trabajo de Jazmín, sino a su cara —aclaró Camila Durán.

—Los años no pasan en vano—apoyó Carlota Triana.

Felipe se mantenía callado, pensativo. Había invertido en Los violadores más de cuarenta millones, y debía invertir tres veces más para terminar la serie. La tenía comprometida con Televisa y con una distribuidora gringa que posiblemente la exhibiría en los canales latinos de Estados Unidos. También se había pensado ofrecerla en Dinamarca y en Italia.

—¿Podemos verla de nuevo? —pidió.

Camila devolvió la cinta. Gabriel se veía molesto. Le parecía que las críticas de las dos muchachas eran infundadas. Es la envidia, pensó. A Jazmín no le pasan los años.

—Empezamos otra vez —anunció Camila—. Desde que ella entra a la alcoba para alzar a Pipo. Y ahora, fíjense, un momento, examinen la cara de Jazmín. Yo diría que no tolera el close-up que le hizo el productor. Los ojos, sobre todo el derecho donde da la luz, ¿pueden ser los de una chica de veinte años? No. Son los de una mujer de cuarenta hábilmente maquillada, pero de cuarenta al fin y al cabo. No se maquillan ni la cédula ni la partida de nacimiento.

—Yo estoy de acuerdo con Camila —dijo Carlota—. No sabría cómo publicitar a una Jazmín veinte años mayor de lo que aparece en esta escena. La publicidad es el arte de hacer creíbles las mentiras, pero en esto no creerá nadie,

—A mí me parece —dijo Gabriel— que Jazmín da sobradamente los veinte años. Además, ¿dónde vamos a encontrar una mujer parecida a ella? Ni con la linterna de Diógenes.

—La encontraremos buscándola —dijo Carlota—. Yo podría encargarme de eso. ¿Se imaginan lo que un concurso representaría en publicidad para Los violadores? “Se busca la juventud de Jazmín Taborda”. Con ese título recibimos centenares de fotos, y alguna tiene que servir. Jazmín es muy linda, pero no es otra mujer de otro mundo. Es de este, y en este tiene que haber una chica que se le parezca.

—Encárgate de eso —ordenó Felipe. Y a Gabriel—: Mientras salimos de esto hay que frenar la serie. Tenemos capítulos grabados para las próximas tres semanas. Lo del concurso debe definirse en quince días.

—Esto es una locura —comentó Gabriel, y estaba tenso—. Pero ustedes son los que mandan.

—¿Por qué es una locura?—preguntó Camila.

—Porque nadie va a creer que una sardina, por muy parecida que sea a Jazmín, es Jazmín joven. La diferencia va a ser notable, la serie se nos viene al suelo, el nivel de sintonía falla, la Nielsen nos cae encima, las agencias de publicidad retiran sus cuñas. Yo pienso que la serie está bien como está, que Jazmín da esa edad. Además, los racontos no son muchos.

—¿Quieren, sí o no, un producto perfecto, de exportación? —preguntó Carlota—. Entonces hagan las cosas al derecho, no pongan una vieja de cuarenta y dos años a hacer el papel de una adolescente, busquen una jovencita y lúzcanse.

—Ya te dije que lo organices —repitió Felipe—. Que las cuñas empiecen por radio esta misma noche, y que antes de dos días el concurso esté lanzado por televisión y prensa. Hay que utilizar todas las revistas y todos los espacios disponibles.

Y al día siguiente, en los periódicos de la tarde, salieron los primeros avisos. Jazmín estaba en su casa, descansando. Cuando los vio sintió un inmenso frío interior, parecido al que la estremeció al encontrar la cuna vacía. ¿Era el final? Porque lo que los avisos decían entre líneas, es que le estaban buscando un reemplazo. “Sea Jazmín Taborda de veinte años”. ¿Tendría que retirarse? Jamás pensó trabajar después de sus cincuenta. No quería darle al público, que la había mimado durante tanto tiempo, el espectáculo de su vejez. Pero ahora, cuando apenas cumplía los cuarenta y dos, la querían alejar de la pantalla, de esa ventana por la que había estado siempre asomándose al mundo.

Marcos entró a la sala. Se orientó hacia ella y se sentó a su lado. Le recorrió la cara con los dedos de la mano derecha.

—Tienes problemas.

—¿Cómo haces para saberlo todo?

—Se te pone tensa la piel, y se te ponen dos arrugas verticales en la frente. —Y luego de una pausa—: ¿Es por Amparo?

—No, es por mí. Es que… es que Latinovisión ha abierto un concurso nacional, buscando una chica que se parezca a mí. En Villeta rodamos una escena en que yo tengo veinte años. Y aunque ese día me vieron espléndida, este concurso indica que no logré convencer a los publicistas, o a Felipe Soler, que es uno de los tres o cuatro dioses todopoderosos de nuestra televisión.

—Nunca has sido tú misma, hermana. ¿No te pierdes entre tantos nombres, entre tantas historias?

—Solo me perderé el día que sea yo misma, porque no podré encontrarme, no sabré quién soy.

—Hay una chica muy parecida a ti en tus veinte años: tu hija.

Jazmín se paró rápidamente. Se sintió ofendida, insultada. Quiso abofetear a Marcos, pero lo vio tan indefenso que se contuvo. Para ella Amparo no solo era un enigma sino un peligro. Lo intuía, y de la intuición había ido derivando hacia la certeza. Ella era la madurez, Amparo la juventud, pero no se parecían, su hija tenía los rasgos bastos de Santiago. A ella se parecía Aristipo, perdido antes de cumplir un año, Pipo, su hijo, su tragedia. Por eso su odio hacia Marcelo Asís había aumentado: por haberse apropiado de su secreto más íntimo para contárselo al mundo a través de los capítulos truculentos de Los violadores.

—Amparo y yo somos distintas.

—En muchas cosas, no lo niego. Pero físicamente son casi iguales. Te lo digo yo, que no tengo ojos, pero que he podido tocar su cara. —Y con angustia—: Ella me huye, me huye extrañamente, Jazmín, me huye buscándome... —Procuró serenarse—. Pero es hechura tuya, eres tú misma reflejada en ella. Solo se diferencian, físicamente, en el perfume. Anais tú, Lauren ella.

—El día en que Amparo Reina entre a la televisión, yo salgo. Y para que yo salga faltan años.

—No lo creas. Este concurso, como tú dices, es una voz de alerta. Nada es eterno, Jazmín. Ni siquiera el dolor, menos el hombre. Todo está condenado a nacer, envejecer y morir. Con el acto de nacer empezamos a andar hacia la muerte. Amparo será tu reemplazo. En la medida en que decaiga tu estrella, la de ella comenzará a remontarse en ese raro cielo de la fama.

Marcos sintió la bofetada. Sus lentes oscuros fueron a parar lejos, y en la sala vacía se quedaron clavados sus ojos sin vida, como dos espejos que habían perdido el azogue.

* * *

—Los cambios son indispensables —dijo Marcelo—. Es otra historia, y ya estoy contándola en los nuevos libretos. Si entra una chica joven, una Jazmín de veinte años, tenemos que meter otro galán. Fabián está bien, pero para la gente nueva necesitamos un gancho, uno como Adán Dorado, como David Arenas. Tipos ya reconocidos aquí y famosos en el exterior.

—O sea lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ya ha salido al aire y lo grabado, es pura bazofia —dijo Gabriel, muy tenso. Hablaban en la sala de su casa, mientras bebían él un bloody mary y el libretista un whisky con mucha soda.

—Claro que no, Gabriel. Esos capítulos son como una plataforma de lanzamiento para la otra parte de la historia.

—¿Y de dónde vamos a sacar una sardina que siquiera de lejos se parezca a Jazmín?

—Espera que el concurso empiece a dar resultados.

Marcelo terminó de beber y se paró. Recogió unos libretos sobre los que se veían numerosas correcciones.

—Aquí está todo escrito. Te lo cuento, porque tú eres quien primero debe saberlo. Haré que saquen unas fotocopias, y si hay algo que no entiendes me llamas y te lo aclaro.

—No me gusta cambiar de rumbo en la mitad de una obra.

—Pero es indispensable. Nunca lograrás que Jazmín te dé veinte años; así que hay que buscarlos en otra cara. Yo te ayudaré en la selección de la chica. Le haremos algunas pruebas de actuación.

—Cambiarlo todo, ¡y para colmo, arrancar con una principiante! No se les había podido ocurrir una locura peor.

—La plata manda, mi querido Gabriel. Y Felipe es el que la tiene. Además, seamos sinceros: Jazmín ya está agarrada de los años. Es una mujer en el comienzo de un otoño que va a ser maravilloso. Pero el tiempo no se devuelve. Jazmín Taborda seguirá actuando otros diez años, siendo admirada, deseada, codiciada. Que se quede en su sitio, en su edad, y que no intente dar marcha atrás porque se nos va de narices.

Ya solo, Gabriel colocó el casete en el betamax. Utilizó la cámara lenta, lo detuvo varias veces. ¿Estaba enamorado de Jazmín? ¿Era por eso que la veía perfecta? Detuvo la cinta cuando ella entraba a la alcoba. Se acercó al televisor. Sí, ahí estaban las arrugas cerca del ojo. ¿Era una deformación de la piel, o simplemente una sombra? ¿Se trataba de la marca dejada por los años en la cara de la actriz, o debía imputársele a un error del luminotécnico?

Oyó el timbre de la puerta. Apagó el betamax, se paró, abrió. Se quedó frenado de asombro cuando vio a Amparo Reina, que sonriéndole ampliamente le dijo con toda naturalidad:

—Vengo a ganarme el concurso. Yo soy la juventud de mamá.