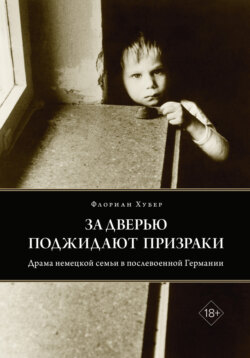

Читать книгу За дверью поджидают призраки. Драма немецкой семьи в послевоенной Германии - Florian Huber - Страница 8

2. Мучительный путь: первый шаг

Германия: сказка руин

ОглавлениеТот, кто посещал Германию после войны, оказывался, среди прочего, в роли археолога или энтомолога. На первый взгляд, страна производила впечатление муравейника, разнесенного в пыль мощным пинком неведомого великана. Среди обломков и остатков некогда искусно выстроенных переходов царили хаос и непрестанная беспорядочная суета. Те, кто смог пережить удар, находились в почти доисторическом царстве теней. Время остановилось и застыло, как заметил один англичанин, приехавший в Кельн:

[(1) «Граждане продолжали существовать на ступени низшей механической жизни, как насекомые в трещинах стены, они ползали там, стараясь быть незаметными для того только, чтобы рухнувшая стена окончательно их уничтожила. Разрушение города со всем его прошлым и настоящим – это упрек тем, кто продолжает в нем жить».]

Стивену Спендеру[9] было тридцать шесть лет, когда он писал эти строки. Спендер был британцем немецко-еврейского происхождения. Перед приходом к власти Гитлера он долгое время жил в Германии, где, словно паломник, посещал святыни почитаемой им страны. Спендер был одним из первых, кто в качестве члена Союзной контрольной комиссии[10] был направлен в разрушенную Германию для помощи в восстановлении культурной жизни. Раньше он переводил на английский творения Шиллера, Ведекинда и Рильке, теперь же восстанавливал их дома: во многих крупных городах снова начали работать общественные библиотеки. При всем отвращении к нацистскому режиму Спендер, несмотря ни на что, сохранил любовь к Германии. Нынешнее свидание с этой страной вызывало у него двойственные чувства.

Он вел записи о том, что ему довелось в те дни пережить в Германии. Он повсюду беседовал с друзьями из прошлого и новыми знакомыми, с интеллектуалами и простыми людьми. Так возникло собрание впечатлений, описаний ландшафтов, встреч и курьезов.

[(2) «Необычной в этой книге является только одна тема, имеющая, однако, наибольшее значение: речь идет о Германии после крушения нацистской диктатуры».]

Стивен Спендер писал как человек, возвратившийся на свою утраченную вторую родину, жителей которой он теперь едва узнавал.

Ни один народ в мировой истории не падал так низко, как немцы в двадцатом веке. Их государство, которому они прочили мировое господство, перестало существовать. Они перестали быть хозяевами своей судьбы; они остались голыми, без крыши над головой, без ценностей, без самосознания. Правила взаимного общежития устанавливались вчерашними врагами. Людям приходилось привыкать жить в собственном доме по чужим законам. Тяжко давило бремя поражения, к боли утрат примешивалось осознание потерянной молодости. Люди, с которыми встречался Спендер, не доверяли жизни и обвиняли в этом темную силу по имени судьба.

В курортном городе Бад-Эйнхаузен в Восточной Вестфалии располагались Британская военная администрация и штаб Британской рейнской армии[11]. Победители захватили центр города, обнесли его колючей проволокой и принудительно выселили оттуда жителей. Здесь Спендер провел первые дни своего пребывания в Германии, изысканно скучая, словно в английской частной школе. Время он убивал вылазками в окрестности, это служило целям его поездки. Он пустился в исследование душевного состояния немцев.

Не раз в связи с этим он вспоминал двусмысленность тех немецких сказок, в которых за красивыми декорациями скрывается ужасающая жестокость. Он видел детей, одетых как куколки, и дома, похожие на пряники, и поражался изречениям, которыми владельцы украшали стены своих домов: «Да подарит Бог вдвое тому, кто пожелает мне того, что хочет сам». Спендер задумывался, что могло скрываться за таким фасадом. Может быть, это страсть дьявола – цитировать святое Писание.

Это знакомое и родное, вопиюще несоответствующее чудовищным насилиям недавнего времени, встречалось ему на каждом шагу. Сидя раз на скамейке в парке Бад-Эйнхаузена, он невольно подслушал разговор двух влюбленных, обсуждавших свое будущее бракосочетание. Они говорили о том, как после венчания проведут медовый месяц. Они хотели купить «мерседес-бенц» и уехать из этой унылой Германии за границу. Было ясно, что это откровенная фантазия, но молодые люди вели этот разговор совершенно искренне, не ощущая никакой неловкости. Мысль о том, что после шести лет войны им едва ли будут рады в соседних странах, нисколько не омрачала их любовные мечты.

От одного британского офицера он слышал историю о том, как тот приказал в последние дни войны расстрелять нескольких эсэсовцев, занимавшихся грабежами и вешавших мирных жителей на деревьях. Обыскав казненных, британский майор обнаружил письма родителям, полные невинных описаний пейзажей и таких же невинных новостей. У нескольких эсэсовцев нашли альбомы, между страниц которых лежали засушенные цветы. Вперемежку с цветами были вписаны посвящения близким.

Когда Спендер во время своих встреч спрашивал, как можно соединить это с леденящей душу жестокостью совершенных преступлений, в ответ он слышал лепет о долге и повиновении. Казалось, ни один из этих людей не был готов связать свою личность со злодеяниями, совершенными им во имя долга. Зависимость эта работала и в другую сторону: чем более жестоко вели себя немцы при Гитлере, тем сильнее становилась их тяга к сантиментам. Брошенные виллы Бад-Эйнхаузена представляли собой буквально святилища чувствительности.

[(3) «Другие наблюдатели согласятся со мной, если я скажу, что никогда не видел в Германии столько сентиментальных картин, книг и стихов, сколько вижу их сегодня в занятых британцами немецких домах; вещей, оставленных обитателями: бесчисленные изображения младенцев, бабочек и цветов, бесчисленные картины ярко освещенных горных вершин и солнечных закатов, бесчисленные матери, крестьяне, хижины и огонь в очаге, бесчисленные ностальгические слезы, изречения об отце, матери, Боге и красоте».]

Романтическая изнанка души не изменяла немцам во всех их поступках и деяниях. В лагерях для военнопленных немцев процветал жанр лагерной лирики, обрамленной – в меру таланта – соответствующими рисунками. В этих стихах не звучали мотивы смерти на поле брани, ужаса ближнего боя или мук совести. Лейтмотивом, генерал-басом была ностальгия, которую пленные рифмоплеты выражали стихами под такими символическими названиями, как «Родина души», «Притяжение почвы» или «Моей матери». В одном из британских лагерей на Суэцком канале неизвестный «камрад» написал блеклыми синими чернилами:

[(4) «Ярко светит солнце, добела раскаляя песок,

Но это не солнце родины.

Луна сияет ярко и несется по небу,

Но это не луна родины.

Мысль наша стремится туда, где светит полярная звезда,

И на родину, далеко, туда, где плачет моя девушка».]

В таком сказочном мире мечты жили люди, которые совсем недавно на поле боя смотрели в глаза смерти. Во время своей поездки по Германии выросшая в Кенигсберге изгнанница Ханна Арендт[12] не смогла сказать о своих бывших земляках ничего утешительного. Уже само задание, с которым она была направлена руководством Комиссии по европейской еврейской культурной реконструкции[13], угнетало ее своей безнадежностью и бесперспективностью. Ей приходилось на ощупь отыскивать растоптанные нацистскими сапогами осколки еврейской культуры в Германии.

Ханне Арендт было сорок два года, и более пятнадцати лет назад она покинула Германию. Шесть месяцев ездила она по стране и подытожила свои впечатления и переживания в небольшой книжке. Ее «Посещение Германии» стало самым известным произведением в жанре путевых заметок о послевоенной Германии. Как и Стивен Спендер, Арендт испытывала такое же раздражение от сентиментальности немцев, с помощью которой они старались избежать скорби, боли, стыда и вины. Арендт пришла к следующему главному выводу: немцы пустились в бегство от своей ответственности.

Почти все встречи проходили приблизительно одинаково. Она не чувствовала никакой реакции на происшедшее. Ей бросилось в глаза, что нигде так мало не говорят о кошмаре разрушения, как в эпицентре самого разрушения. В отношении захоронений на месте массовых расстрелов она не заметила ничего, кроме хладнокровия. В семьях не оплакивали должным образом даже своих мертвых. Она суммировала свои наблюдения описанием картины безумия; это описание часто цитируют:

[(5) «Среди всех этих руин немцы отправляли друг другу открытки с видами церквей и рыночных площадей, общественных зданий и мостов, которые перестали существовать».]

Несмотря на то что нацистские преступления коснулись жизни каждого человека, люди прибегали к бухгалтерским уловкам, чтобы уйти от осознания. Против жертв другой стороны выдвигали счет своих жертв. Иностранное господство в условиях союзнической оккупации они использовали как предлог для того, чтобы более или менее комфортно чувствовать себя в своей новой роли.

[(6) «Дело выглядит так, будто немцы, после того как им воспретили думать о мировом господстве, влюбились в свое бессилие».]

Освобождение вызвало обморочное оцепенение. После снятия режима военного положения с его ужасами, после двенадцати лет жизни в высочайшем эмоциональном напряжении и метаниях между пафосом, эйфорией и отчаянием люди, наконец, смогли поддаться фатализму, в котором робко прорастала надежда на спокойную повседневность. Люди стремились к одному: построить дом, разбить огород и собираться вместе за ужином. Люди жаждали покоя. Они мечтали о чем-то стабильном, сулившем безопасность.

Воплощением всех этих стремлений была семья. Только она могла возместить страшные потери. Нимб семьи не потускнел от того, что национал-социалисты для достижения своих целей объявили семью «ячейкой возрождения народной общности». При национал-социализме молодые супруги получали брачные ссуды, семьям доплачивали за рожденных детей, многодетные матери получали ордена. Фюрер неизменно трепал младенцев по щечкам. Да, семья представлялась как некий непоколебимый общественный институт, существующий вне времени. Семья действовала как магнит, способный отовсюду притянуть к себе разбросанные осколки. Собственно, даже те, кто утратил родину, все еще сохраняли семью. Тот же, кто потерял семью, лишался, таким образом, всего. Семью теперь считали становым хребтом будущего общества.

9

Стивен Гарольд Спендер (1909–1995) – английский прозаик, поэт, эссеист. Важной темой его творчества стали проблемы социальной несправедливости и их политическое преодоление.

10

Союзная контрольная комиссия – название органов контроля в странах нацистского блока в переходный период после их выхода из состояния войны со странами – членами антигитлеровской коалиции. В состав союзных контрольных комиссий входили представители основных членов антифашистского блока: СССР, США, Великобритании, Франции.

11

Британская рейнская армия (англ. British Army of the Rhine) – существовало два объединения под названием «Британская рейнская армия». Оба они первоначально были оккупационными войсками в Германии, одно – после Первой мировой войны, другое – после Второй мировой войны. Вторая Британская рейнская армия была сформирована 25 августа 1945 года из Британской освободительной армии. Ее первоначальной функцией было управление корпусными округами, которые осуществляли военное управление в британской зоне оккупированной союзниками Германии.

12

Ханна Арендт (1906–1975) – немецко-американский философ, теоретик и политический историк, основоположница теории тоталитаризма.

13

Комиссия по европейской еврейской культурной реконструкции (англ. Jewish Cultural Reconstruction Commission) была создана в 1944 году с целью возвращения еврейских культурных ценностей и имущества жертв Холокоста, оставленного без наследства.