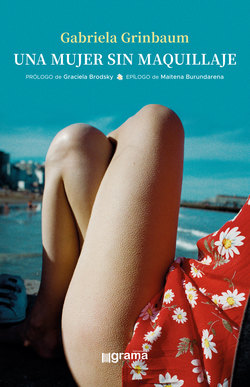

Читать книгу Una mujer sin maquillaje - Gabriela Grinbaum - Страница 10

ОглавлениеUna mujer sin maquillaje (*)

Presentación de Miquel Bassols

Vamos a escuchar una AE, una posición de la feminidad, una respuesta a lo femenino que no se deduce de la maternidad, que no deriva del deseo de la madre. No había de entrada un ferviente “deseo de ser madre”.

Está muy claro que lo femenino se separa como disyunción del deseo de la madre y del deseo de ser madre. Lo femenino no puede derivarse de la madre. Pero la inversa ¿es posible? ¿Es posible que la maternidad pueda derivarse de lo femenino?

En todo caso ha podido ser muy bien madre, no madre suficientemente buena, tal como decían los postfreudianos, tal vez madre suficientemente mala. En todo caso madre no excesivamente mala si tomamos aquella idea de Eric Laurent: “Lo peor es cuando la verdadera mujer puede manifestarse en la madre”.

Lo femenino no puede deducirse de la madre –de hecho, la famosa frase de algunas madres cuando llega el momento de la pubertad en su hija: “Cuidado, ahora ya eres una mujer” es en realidad, “Cuidado, ahora puedes quedarte embarazada, ahora puedes ser ya una madre”–, si lo femenino nunca se deduce de la maternidad –tampoco como su límite o borde–, se plantea la pregunta de si hay una forma de maternidad que pueda deducirse, derivarse, declinarse, a partir de lo femenino, sin bordes, y que eso ocurra sin excesivos estragos para madre e hija o hijo, pero también para el padre.

En todo caso la cuestión central respecto a lo femenino se plantea así: ¿Cómo ser mujer más allá, más acá o por fuera de la maternidad?

Testimonio

“¿Cómo hace una mujer para hacer lo que tiene que hacer y encima ser mujer?”. (1)

Estas palabras que le robo a Romina Paula, una escritora argentina que me encanta, las hago propias. Algo así o parecido era lo que me atormentaba durante mis análisis.

Mi primer análisis que acompañó mis tiempos de universitaria, aquel al que me dirigí con la indeterminación, ser actriz o continuar con la carrera de psicología, concluye con mi partida a París para estudiar psicoanálisis.

A los 21 años comienzo mi segundo análisis con una mujer.

“Una mujer que sabe del fantasma femenino”, así me fue presentada por otra mujer que no era cualquier mujer para mí.

Cuando la escuché en el Congreso de psicosis y en el teatro San Martín lo primero que me detuvo fue: me gusta, se viste horrible y el peinado es cualquier cosa, pero me agradó un nimio y tonto detalle: que no estuviese maquillada.

Ser mujer sin los postizos de las tontas, así lo creía, me empujaba.

A los quince años el lugar para preparase para ir a bailar era mi casa. Yo había inventado que los maquillajes me daban alergia. Era perfecto para que nadie me cuestione, otra vez, por qué no lo hacía. Y con los tacos altos era obvio que no se podía bailar, así que con eso era suficiente para mis amigas.

La supuse, a ella, la analista, alguien con la que compartía el desprecio por los semblantes universales de lo femenino. La supuse inteligente. Y su voz… entrecortada, porosa, con aire de fatiga…

La pregunta que me condujo a mi segundo análisis fue en torno a la búsqueda por ser una mujer diferente con el sello de lo original.

Bordes de una niña

Quería ser actriz, ya lo saben.

Y todo en mi vida estaba al servicio de satisfacer la pulsión de hacerme ver, hacerme escuchar… en fin, que reparen en mí.

Hay tantas maneras para que eso ocurra. Lo mío tenía que ver con la puesta en escena permanente, incansable, con la condición de lo teatral.

Desde muy chica actuaba todo el día para las cámaras, yendo al colegio, correteando en la vereda con mis hermanos, en la ducha… había una cámara a la que me dirijía todo el tiempo…

Nada era más mortificante para mi hermano que compartir las tan esperadas por mí “salas de espera” médicas, odontológicas, todas.

Y montaba las escenas, sí, actuaba, armaba pequeñas obras, con un público cautivo que en las salas de espera siempre encontraba.

En los dos últimos análisis, las salas de espera, a veces sorprendentemente ligeras, otras, las más, eternas, eran parte del análisis. Les conté la marca que inscribió la transferencia con mi analista mujer: cuando llegué una vez, calculadamente tarde y la analista me dijo, delante de toda la poblada sala de espera: “Vous êtes en retard”, (2) donde escucho clarísimo: “Usted es retardada”. Saben también de dónde viene este asunto. Entré al primer grado adelantada con un acta de nacimiento falsificado por mi pediatra a pedido de mi madre. Volvamos a la sala de espera, entonces, escucho: “Ud. es retardada” cuando la analista me dice: “Vous êtes en retard”. Debía reparar la retardada frente a todos allí, con lo cual, inauguralmente para mí, en esas salas de espera de tantos años me portaba extremadamente bien, silenciosa, cara de concentrada, de acongojada, actuaba de analizante consternada, imitando un poco al resto.

Muchos, pero muchos años después del malentendido “vous êtes en retard”, tomo el coraje para decírselo a la analista. La invitación a asociar me lleva al siguiente recuerdo:

La solución hallada por los padres durante las larguísimas vacaciones de verano era La colonia. Los niños odian la colonia.

En mi casa era religioso. La colonia comenzaba al día siguiente de terminadas las clases. El micro que nos buscaba era el mismo que nos traía del colegio, así que no parecía cambiar mucho la cosa. La celadora que nos cuidaba, me prefería, inventando cada día otro nombre para mí, “cascabel”, “bichito de luz”… Durante la primera semana se producía la gran exhibición del pequeño nadador en donde ante los ojos de todos los niños y todos los instructores, cada uno se lanzaba al agua, y al llegar al otro extremo de la pileta una especie de jurado te indicaba cuál era tu nivel. De “mojarrita” a “tiburón” pasando por “delfín”, y no me acuerdo qué más. Me creía que yo iba a ser una sensación, a pesar de mi corta edad. Convencida de lo descollante de mi performance. Para mi sorpresa, uno de los evaluadores grita: “mojarrita”. Me llamó tanto la atención. Pero bueno, seguramente no había reparado bien. Pero en el micro de vuelta mi hermano no se privó de decirme lo vergonzoso de mi desempeño. Que todos se rieron diciendo “qué retardada esta piba que hace brazada de pecho y patada de crol”. Que sintió tanta vergüenza de ser mi hermano…

Fue tan traumático este episodio que no quería volver a pisar la colonia. Mi analista marcó el efecto de castración del acontecimiento. Y me aclara, en francés, “Je ne la considere pas du tout retardée”. A lo que traduzco, literal: No la considero del todo retardada. La traducción es “No la considero para nada retardada”. Pas du tout quiere decir “para nada”, pero literalmente sería “no del todo”. En fin…

No había manera de atravesar esa transferencia en la que allí quedaba ubicada con la analista.

Durante el tercer análisis, recuerden que ya era muy familiar para mí esa sala de espera, la conocía bien. Venía hacía rato controlando con él. Debo decir que, aun cuando el ambiente que allí se palpitaba era un poco de terror, para mí era una fiesta. Me sentía recibida especial, él hacía de partenaire de la adelantada, joven analista despierta y trabajadora y de alguna manera, menos ruidoso y más sofisticado, pero allí algo de esas salas de espera, que de niña hacían padecer a mi hermano, se activaron. Hablaba sin parar, siempre algo para contar, siempre algo para animar al otro… y algo de lo que allí ocurría era llevado al análisis, en especial acerca de las mujeres que pasaban. ¿Por qué esa mujer siempre tiene cara triste? Esa chica es más joven que yo. ¿Qué tanto escribe esa otra?

Me producían tanta curiosidad…

Amor al padre

Luna de papel era mi película, amaba tanto esa película. En el cine de la Calle 8 en La Plata, “El cine 8” se llamaba, la pasaban todos los años, y todos los años ahí, sentada con mi padre, volvía a verla. Se trataba de la relación de un padre, Ryan O´Neil con su hija Tatoom O´Neil, y me maravillaba saber que eran en la realidad padre e hija.

Esa historia de amor entre el padre y la hija la pedí prestada, ella rebelde que fumaba cigarrillos de lechuga, o así me lo dijeron cuando pregunté sorprendida si podía fumar una niña tan pequeña.

Me encantaba desde muy chiquita decir a viva voz: “Soy atea”. Daba gracia que una niña entienda eso.

Por supuesto que era tan festejado, en especial por mi abuela, esa que les conté, la polaca, atea, judía y fumadora. Hasta que en el análisis entendí que era la más creyente y religiosa, Dios era mi padre. Sin duda. Amado y venerado por mí.

La marca de esa abuela que me ubicó en la amada del otro, con la frase, repetida tantas veces, la receta del amor que más conviene: “Vos lo tenés que querer pero él te tiene que querer mucho más de lo que vos lo querés a él”. Inscribiendo el imperativo de la forma erotomaníaca del amor: que el otro me ame, que el otro me ame más…

Había una excepción, el amor fascinante al padre.

Un padre silencioso al que me dediqué a arrancarle las palabras hasta quedarme sin voz para despertarlo, hacerlo hablar, vivificarlo.

El recuerdo de esa película que llevo al análisis escondía otra, mi versión del Edipo freudiano. Esta película me había helado la sangre, escondía un goce que ocultaba. Se trata del cuento de Perrault llevado a la pantalla por Jacques Demy: Piel de asno. En su lecho de muerte, la Reina le hace prometer al Rey que no volverá a casarse hasta que no encuentre una mujer más bella, buena e inteligente que ella. Años más tarde el Rey encuentra a la perfecta sustituta de su fallecida esposa: su propia hija. Horror y satisfacción.

Mujeres

Hoy puedo leer como el esbozo de mi programa de goce el trabajo de investigación que llevé adelante en París que concluyó con mi diploma en París VIII.

Mi padre, un lector infatigable, gustaba de comprar libros al por mayor en la Av. de Mayo. Su gusto por la lectura tenía la condición del goce por la compra de libros a bajísimo costo. El circuito pulsional de esa satisfacción de mi padre se cerraba al entrar en la casa e ir entregando a cada hermano el libro que supuestamente iba a interesar a cada uno, eran cientos por semana. Y acá no exagero. En oposición al desprecio de todos por la oportunidad de haber encontrado tal o cual libro, yo, como pueden imaginar, le hacía la fiesta. Y en una de esas cotidianas entregas llegan a mis manos los Diarios de Anaïs Nin. Ni se imaginan la taquicardia que me produjo la lectura de esas historias. Entonces fue sobre Anaïs Nin y la homosexualidad femenina que escribí el ensayo.

El amor al padre, una mujer original, transgresora y la seducción de una mujer a otra mujer se encontraban ahí.

Las mujeres de mi interés siendo yo pequeña tenían una condición, no eran madres, algunas eran homosexuales. Eran ellas quienes me fascinaban. Mi maestra de quinto grado, alguien que marcó mi gusto por la escritura y para quien yo era decididamente una adelantada, no me pregunten por qué, yo sabía que era homosexual. Y yo, gustaba de seducirla.

Ella era amiga íntima de una escritora de literatura infantil, yo también sabía que ella, la escritora, era homosexual. Me interesaba el lazo entre ellas. Leí todos sus libros. La conocí. Trabajé en una de sus obras. Aún hoy puedo recitar esos fragmentos.

Durante mi segundo análisis, la búsqueda por encontrar una respuesta a la pregunta por el ser de la mujer atravesó 14 años de trabajo analítico. Sin embargo, la manera de construir esa versión fue por la vía de la mujer original –me casé con la exigencia de un casamiento original, un traje de novia original y una fiesta original– trabajé para ser original años… como único camino para encontrar la diferencia.

Madres

Durante mi segundo análisis, llega la propuesta de mi marido de tener un hijo.

Para mí eso debía esperar… no sé… años tal vez.

Mi falta de deseo de ser madre me llevó al recuerdo de un fragmento más de mi novela.

La llegada de los hijos en mi casa natal no fue la fiesta.

El embarazo de mi madre se produce la noche de bodas.

Los relatos sobre la luna de miel son de una amargura y desilusión incomprensibles.

Él la amaba hasta el embarazo. La cuidaba hasta la llegada del niño. Esa historia de encuentro decididamente amoroso se interrumpe en el preciso momento en que la concepción se produce.

No sé bien por qué, este pequeño trozo de la hystoria que me precede me fue contado demasiado tempranamente. Repetida idénticamente muchas veces, durante muchos años. El gusto de mi madre por tramitar su dolor con la pequeña hija nunca cedió. El estrago que mi padre ejerció sobre mi madre fue un saldo de saber durante el análisis.

Desde muy chica supe que Freud no estaba en lo cierto.

De ninguna manera un hijo era la mejor de las soluciones frente al penisneid en la mujer.

No me interesaban los juegos de la mamá. Ni los bebés. Ni siquiera –a pesar de mi gusto por las escenificaciones– las ropas de mi madre para disfrazarme.

Un día –algo avergonzada– digo a mi analista: “Necesito que me autorice a ser madre”.

Solo una retardada puede solicitar semejante autorización.

“No la voy a autorizar, ni no la voy a autorizar”, fue su respuesta.

Muy poco tiempo después le comunico que estoy embarazada…

Lo femenino

Durante mi tercer análisis un lapsus, esos lapsus que pueden repetirse sin que uno se percate, digo porque en la misma sesión lo dije varias veces sin que se me mueva un pelo hasta que mi analista me lo señala: la transmisión “de la hija a la madre”. Cómo se transmite algo de lo femenino, e insisto “de la hija a la madre”.

Desde muy temprano, quedé ubicada como el sujeto supuesto saber reparar lo que cotidianamente no marchaba entre mis padres. Debía decir a mi madre qué hacer para reparar el enojo arbitrario de mi padre, hacía todo para orientarla a que se amiguen. Incesantemente.

Pero claro, si me la pasé con ese delirante intento, convencida que era posible orientar, enseñar, transmitir a mi madre cómo hacer, cómo ser con mi padre.

Ser la que sabe del lazo en las parejas, haciendo consistir la relación sexual. ¿Qué lugar allí para la mujer? Fija una posición de goce en el fantasma que tarda muchos años de análisis en conmoverse.