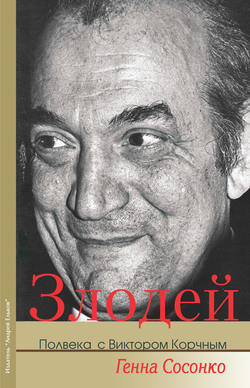

Читать книгу Злодей. Полвека с Виктором Корчным - Генна Сосонко - Страница 5

Наши первые встречи

ОглавлениеВпервые я увидел его в октябре 1956 года. Тогда в ленинградском Дворце пионеров каждую осень устраивались шахматные праздники, и бывшие воспитанники давали сеансы одновременной игры детям. Мне выпало играть со Спасским. Когда партия закончилась, я подошел к другому сеансу, который давал, куря одну папиросу за другой, молодой человек с характерной мимикой, стремительной походкой передвигавшийся от столика к столику. Это был Виктор Корчной.

Мальчик, за спиной которого я встал, так и не решил, какой ход сделать, и попросил у сеансера разрешения пропустить очередь, пояснив: «Партий осталось мало, а вы появились так быстро…» В то же мгновение Корчной произнес короткое слово, которое довелось слышать многим, в том числе и мне, в ответ на предложенную ничью. Корчной сказал:

– НЕТ!

Ему было тогда двадцать пять, гроссмейстером он стал только что и, хотя у него успехи были не так впечатляющи, как у Спасского, с бескомпромиссным стилем игры и такой же манерой поведения Корчной тоже был любимцем города.

В следующем году я сыграл с ним уже сам. Это был сеанс на десяти досках с часами, и мне удалось добиться ничьей. Текст партии не сохранился, но течение ее помню очень хорошо. Я разыграл вариант Рубинштейна во французской защите, получил, как водится, похуже, но в конце концов удержал позицию. Полвека спустя на турнире в Эстонии (ноябрь 2008) мы сыграли вничью и нашу последнюю партию. Круг замкнулся.

Внутри этого круга было всё. И ленинградский период очень близких отношений – и довольно натянутых, когда я решил эмигрировать из Советского Союза. И снова очень близких, еще до того, как он отважился резко переменить судьбу, а я уже жил на Западе (1973–1976).

После чего начался третий, сорокалетний период (1976–2016), закончившийся с его смертью. В эти годы случалось всякое. Были размолвки. Были столкновения и конфликты, неизбежные, как я понял потом, при общении с ним. Был период, когда мы совершенно не общались несколько лет. Но остались в памяти и многие дни, проведенные у него в Швейцарии, у меня в Амстердаме, на турнирах и Олимпиадах. И были не только шахматы, но и разговоры, разговоры обо всем на свете. И постоянный телефонный контакт в годы, когда он был прикован к инвалидному креслу. И самый последний разговор – едва ли не за несколько дней до его ухода.

Личному знакомству с Корчным – а до этого и с Талем – я обязан Александру Григорьевичу Баху. Алик, как все его звали тогда, был заметной фигурой в шахматных кругах Ленинграда и помимо Таля, с которым дружил еще с рижских времен, знал всех и вся.

Помню совместный ужин в декабре 1969 года в ресторане питерской гостиницы «Европейская», когда Корчной спросил у Миши, не возражает ли он, если я поработаю с ним некоторое время. Не знаю, что Таль думал в действительности, но он не возражал, и пару недель спустя мы с Корчным отправились за город, в зеленогорский Дом творчества «Архитектор», где бывали потом еще не раз на сборах перед турнирами или матчами.

Уже на Западе в своей первой, изданной по-голландски автобиографии он напишет: «Готовясь к чемпионату страны (январь 1970), я начал работать с новым тренером. Фурман полностью ушел в работу с Карповым, и моим помощником стал молодой ленинградский мастер Геннадий Сосонко. Он мало играл в турнирах, но был известен как очень хороший тренер. Очень высоко отзывался о его способностях Таль, которому Сосонко помогал. Кстати, это было во время матча Таля со мной (Москва 1968). В ленинградском Дворце пионеров, где Сосонко работал, о нем рассказывали легенды; советы Сосонко были бесценны для молодых шахматистов. Я не ошибся в выборе тренера».

Тогда же была платформа Финляндского вокзала, и он запаздывал, и я уже совсем смирился, что придется ждать следующей электрички, как вдруг появился бегущий Виктор – молодой, смеющийся, машущий рукой, что-то объясняющий о задержке автобуса. Был февраль 1970 года, и ему было только тридцать восемь…

Перед началом нашего первого сбора я признался, что по-настоящему знаю только несколько вариантов, и то неизвестно, понравятся ли они ему. Ответ Корчного запомнился очень хорошо:

– Ничего, ничего, – сказал Виктор. – Мне всё интересно.

Сказал тогда же:

– Мне тут предложили приобрести «Хандбух» Бильгера (канонический дебютный справочник XIX века, выходивший с 1843 по 1916 год! – Г.С.). Там, говорят, есть много любопытного. Хотите на одну позицию оттуда взглянуть? Мне ее Костя Кламан рекомендовал, очень интересная…

Нередко, увлекшись какой-нибудь идеей, он предлагал вариант, с практической точки зрения нереальный; он и сам, конечно, понимал это, но сколько бы часов ни отнимал анализ, он вовсе не считал его пустой тратой времени. И дело было даже не в том, что он получал удовольствие от самого процесса; в работе над шахматами Корчной придерживался пушкинского принципа: «две придут сами, третью приведут». Только поэт имел в виду рифмы, а гроссмейстер – идеи, возникающие во время анализа. Количество переходит в качество, полагал он, и действительно, трудно представить себе, «из какого сора» порой росли идеи, найденные Корчным.

Стремясь дойти до самой сути, он не любил неопределенности, вялых выводов типа «играть можно», «заслуживает внимания» или «прямого опровержения вроде не видно», и всегда старался достигнуть конкретных результатов. Приятель его юности вспоминал, как однажды попросил Витю проанализировать отложенную позицию. Когда после нескольких часов он, измочаленный и выпотрошенный, стал собираться домой, Виктор только пожал плечами: «Это ведь нужно тебе, не мне, мы же еще и половины не посмотрели…»

Говорил: «Нет, до конца, дальше, дальше!» Тем самым предвосхищая метод, ставший десятилетие спустя профессиональным клеймом Гарри Каспарова. «…Я верю, что лед разбить возможно для форели, когда она упорна. Вот и всё». Эти строки наверняка понравились бы Виктору, но тогда я их еще не знал.

Правда, в отличие от тринадцатого чемпиона мира, в тренерской бригаде которого всегда был кто-то, записывавший выводы аналитического дня, ни он, ни я практически не вели какой-либо документации. Только чудом сохранившиеся в моем архиве несколько пожелтевших листков с наскоро набросанными вариантами каталонского начала и варианта дракона напоминают сейчас о том доисторическом времени.

Густав Малер однажды сказал: «Я не щадил себя самого и поэтому мог требовать напряжения всех сил и от других». Слова великого композитора справедливы и для великого шахматиста. Если после многочасового анализа я начинал просматривать угрозы, Виктор ронял: «Вижу, вижу, вы устали. Устали. Вот и зевки стали допускать…» Сам же был свеж как огурчик.

Это качество – сохранять энергию за доской на протяжении многих часов – удивляло не только меня. Шесть лет спустя Лев Полугаевский, разгромно проиграв Корчному полуфинальный матч претендентов (Эвиан 1977), не нашел иного объяснения своей неудаче: «Это что-то удивительное. Ну не может же он в таком возрасте играть намного лучше, чем раньше! Наверное, принимает какой-нибудь допинг или стимуляторы, в шахматах же нет допинг-контроля. В начале партии он выглядит сонным, затем постепенно приходит в себя, а на пятом часу игры, когда соперник устает, Корчной полон сил и энергии».

Ханс Рее рассказывал, как во время четвертьфинального матча претендентов Корчной – Портиш (Бад-Киссинген 1983) они вместе с Яковом Муреем, другим помощником Виктора, анализировали отложенную позицию до трех часов ночи, после чего Корчной отпустил ассистентов: у тех уже слипались глаза. Оставшись один, маэстро колдовал над позицией до полшестого утра и отправился спать, только найдя в каком-то заброшенном ими варианте новую идею. Корчной выиграл ту партию, а вместе с ней и матч.

Он верил в принцип, что мастерство важнее вдохновения, и когда журналисты спрашивали его о секретах побед, переспрашивал: «Формула успеха? Работать надо регулярно!» Или в другой раз: «Большинству своих достижений я обязан постоянной работой над шахматами – и говорю об этом с гордостью».

Одно время я пытался перенять у него этот фанатизм: у меня был период, когда игра занимала довольно большое место в жизни. Но такой одержимости научиться, конечно, невозможно…

Однажды, когда прямо из дебюта возникла эндшпильная позиция, Виктор обронил: «Я все эндшпили помню, кроме одного – ладья и крайняя пешка против одинокого слона. Там очень трудный, многоходовый выигрыш. Его в точности не помню…»

Подумалось тогда еще: а нужны ли все эти знания? Ведь после сорока ходов партия всё равно откладывается, а там – в твоем распоряжении любые справочники по эндшпилю. Вслух сказать это, правда, поостерегся: для Корчного ли был такой прагматично-потребительский подход к шахматам!

Хотя шахматы занимали почти всё время, зимой, когда лежал снег, мы прерывали наши бдения и на час-другой становились на лыжи. Так бывало и в Зеленогорске под Ленинградом, и в швейцарском Энгельберге, где у него была небольшая квартира. Совсем рядом с ней проходила лыжня, и в хорошие дни мы проходили ее до конца. Порой мне стоило немалых трудов вытянуть его из дома на снег: увлекшись анализом, он не замечал, что стрелка часов уже перевалила за двенадцать, солнце светит вовсю, а за окном давно проносятся веселые лыжники. Но встав на лыжи, забывал о возрасте и с азартом отмеривал километры. Частенько съезжал с небольших горок, заранее зная, что падение неизбежно, после чего, покряхтев и отряхнувшись, возвращался на лыжню.

Однажды, правда, неудачно упал и сломал ногу, но что с того: с ногой в гипсе играть ведь тоже можно. Этот полысевший и поседевший человек был тем же самым Витей Корчным, который полвека назад сдавал на втором курсе университета нормы на значок ГТО («Готов к труду и обороне СССР»). Тогда он встал на лыжи едва ли не впервые в жизни, но выдерживал темп всю дистанцию, хотя за сотню метров до финиша упал и без посторонней помощи не смог подняться.

Летом после обеда мы выходили на прогулку. Когда-то, еще в свой ленинградский период жизни, он пытался водить машину, но однажды ударил на Васильевском острове машину ГАИ. Это оказалось последней каплей: больше за руль он не садился. Но пешком ходил с удовольствием, сохранив эту привычку и после того как остался на Западе.

За прогулками мы разговаривали о том о сем. Объяснял однажды мне, никогда не бывавшему не только ни в одной капиталистической стране, но и в странах Восточной Европы, называвшихся тогда «странами народной демократии»:

– Вы, наверное, думаете, что сто долларов – очень большая сумма, а ведь за границей и за билеты в метро, и за сигареты тоже не рублями платят…

В том же Зеленогорске Виктор раз в неделю лично ходил в ларек неподалеку и запасался спиртным.

– Никогда не знаешь, как обернется дело вечером, а пару бутылочек всегда надо иметь в заначке, – объяснял мне, загружая авоську.

В нашем привилегированном доме отдыха мужчины после ужина флиртовали с дамами в гостиной, собирались в бильярдной или отправлялись на вечерний моцион, чтобы потом разбрестись по своим номерам. В соседних же домах отдыха – «Торфяники» и «Сакко и Ванцетти» – по вечерам начинались танцы. Танцы! Виктор обожал танцевать и делал это неутомимо и самозабвенно.

«Торфяники» были попроще и, может быть, именно по этой причине больше нравились мне, в то время как маэстро предпочитал «Сакко и Ванцетти». Там всегда присутствовал массовик, развлекавший публику между вальсами и фокстротами, но иногда объявлявший со значением: «Дамское танго! Дамы приглашают кавалеров!»

Иногда мы приглашали девушек зайти в наш «архитекторский» коттедж на холме, чтобы потанцевать, но не под радиолу, а под льющуюся из таинственного аппарата западную музыку. Маленький транзисторный приемник, привезенный Корчным из какой-то заграничной поездки, был тогда редкостью, и владение им уже само по себе выделяло его обладателя из обычного ряда.

Не все девушки, видя, что имеют дело с довольно странными типами, соглашались на наше предложение, но случалось, что мы отправлялись в наш уютный домик вчетвером.

Один такой поход я запомнил очень хорошо. Виктор настоял на приглашении девушек-подружек, работавших в пулковском аэропорту. На одну из них он положил глаз, я же, взглянув на обеих, сказал, что это – пустой номер. Но Виктор уже впал в состояние, когда его трудно было переубедить. Я оказался кругом прав: не без высокомерия осмотрев наш коттедж и отказавшись потанцевать под западную музыку, девушки выпили что-то безалкогольное и заспешили домой.

«Пусть идут: найдут дорогу, чай не маленькие», – советовал я шепотом, но Виктор мямлил что-то типа «неудобно», что уже темно, да и вообще. Не проронив ни слова, я отправился вместе с ним и девушками обратно к «Сакко и Ванцетти», но в беседе участия не принимал и попрощался с подружками крайне холодно.

Мы возвращались в наш «Архитектор», когда на дворе была уже ночь, я продолжал дуться на девушек, на Сакко и Ванцетти, на него, время от времени бурча что-то типа «я же говорил…»

– М-да… – примирительно начал Виктор очередной заход, когда мы уже подходили к нашему коттеджу. – А знаете ли вы, что говорит в таких случаях Леня Штейн?

Я решительно не знал, что говорит закадычный приятель Виктора в случаях, похожих на наш.

– А Леня Штейн говорит: «У Маяковского есть стихотворение “Мама и убитый немцами вечер”». Именно, Геннадий Борисович, – убитый немцами вечер! – заключил Виктор.

Я прекратил дуться и смеялся вместе с ним. Придя в наш коттедж, он первым делом откупорил захваченную с вечерней трапезы бутылку кефира.

– И вам, Генна, рекомендую: крайне полезно для здоровья. Берите, берите стаканчик, – примиряюще уговаривал он.

Хотя в советском периоде нашей жизни не раз бывали ситуации, когда переход на «ты» казался само собой разумеющимся, мы всю жизнь обращались друг к другу на «вы» и по имени.

– Ой, Томка, послушай, а они «вы» друг другу говорят! А ну-ка выпьем, мальчики, на брудершафт. Ну, дрогнули!

Это фразка из какого-то застолья с Ленкой и Томкой (за имена не ручаюсь) в январе 1971 года в Риге, в гостинице с тем же названием.

И пилось на брудершафт, и переходилось на «ты», но когда дружба с Томкой и Ленкой кончалась, по какой-то причине мы снова переходили на «вы», словно подчеркивая несерьезность и брудершафта, и дружбы с самими девушками.

Иногда, правда, он называл меня Геннадием Борисовичем. Это или говорилось в шутку, или означало, что он намерен сообщить что-то кажущееся ему значительным, а что казалось ему значительным, мог знать только он сам. Я во всяком случае после такого обращения, если не настораживался, то как-то собирался.

Между нами было двенадцать лет разницы, но однажды в том же Доме отдыха у него спросили: «Это ваш сын?» Виктор только пожал плечами. Но, оказалось, запомнил. Через несколько месяцев он, спускаясь со сцены после тяжелейшей партии матча с Геллером, постаревший и обмякший, поймав мой взгляд, направленный на немалых размеров пятно, расплывшееся у него под мышкой, воскликнул:

– У меня таких цейтнотов, как сегодня, может, сотни за всю карьеру было. Сотни! Что ж тут удивляться, что вас за моего сына принимают!

Мы оба тогда курили напропалую, но Виктор время от времени бросал курить во время турнира (непостижимо для курильщика!), обычно после проигранной партии. Добровольно надевая на себя вериги и подвергая наказанию плоть, он таким образом закалял дух.

Был горячим приверженцем сна перед партией, и в игровые дни в мои обязанности входил и телефонный звонок, кладущий конец послеполуденному отдыху маэстро. «Виктор, пора!» – говорил я тоном слуги Сен-Симона, будившего своего патрона словами: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!»

У него были свои привычки по части питания, и Виктор старался следовать им даже на выезде. Наученный в юношеские годы ленинградским мастером Ноахом, он начинал каждое утро с тарелки овсяной каши, причем не изменил этой привычке и на Западе. Когда в одном из последних интервью его спросили о секрете спортивного долголетия, он только выдохнул коротко: «Овсянка!» Имел пристрастие к супам, и в ресторане вместо изысканных салатов и разносолов предпочитал для начала заказать суп.

Тот же Ноах рекомендовал молодому Корчному заниматься гантелями. В Зеленогорске, правда, гантелей не помню, но в начале своей карьеры Виктор брал с собой тяжеленные гири не только на соревнования внутри страны, но и на зарубежные турниры. Так было в Бухаресте на его первом международном турнире, да и потом в Гастингсе двумя годами позже. Став постарше, он отказался от этой привычки: перевес багажа мог оказаться катастрофическим, а ведь за границей тогда можно было приобрести немало того, что являлось дефицитом в Советском Союзе.

Перед сном мы говорили о том о сем, пытались поймать «Голос Америки» или «Немецкую волну» – глушение в окрестностях Ленинграда было много слабее, чем в самом городе. Иногда он доставал какую-нибудь книжку, привезенную из-за границы и запрещенную в Советском Союзе (мы жили на сборах в двухместном номере, что считалось тогда вполне нормальным). Помню романы Набокова, оруэлловский «1984», который он читал по-английски, только время от времени заглядывая в словарь. К людям, хорошо владеющим иностранными языками, Виктор всегда относился с пиететом – и сам едва ли не до конца старался совершенствоваться в английском, потом в немецком.

Вспоминая собственный когда-то убогий английский, со смехом рассказывал, как на турнире в Буэнос-Айресе (1960) очутился в ресторане за одним столиком с Решевским. Когда подошел официант, чтобы взять заказ, он решил помочь американцу:

– Did you elect already?

– What?! – переспросил ошарашенный Сэмми.

Вспоминая Решевского и свой кандидатский матч с ним (Амстердам 1968), он пару раз ронял: «Там, на канале…» Но мы не знали еще, что пройдет совсем немного времени, и он попросит политическое убежище в этом замечательном городе на воде, а я к тому времени буду жить в нем уже несколько лет.

Иногда мы играли на бильярде. Хотя Виктор не был хорошим бильярдистом, но всё же играл много лучше меня. И возмущался, когда я наносил бездумный удар по скоплению шаров, надеясь, что какой-нибудь шальной залетит-таки в лузу. Качал головой:

– Да вы на шармака играете! С опытным игроком вы после такого удара уже и к столу не подошли бы…

А если после моего лихого удара в лузу влетал совсем другой шар, сердился:

– В следующий раз вы будете объявлять заранее, какой именно шар собираетесь играть! А то вы только фуксами и пробавляетесь…

Или, когда я пытался забить невозможный, с его точки зрения, шар, пожимая плечами, сообщал зрителям: