Читать книгу Harry Piel sitzt am Nil - Gerhard Henschel - Страница 4

ОглавлениеSeiner Polemik gegen den türkischen Präsidenten Recep Erdoğan schickte der Komiker Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royale eine distanzierende Bemerkung voraus: »Was jetzt kommt, das darf man nicht machen.« Und dann unterstellte er ihm in gereimter Form, daß er übel rieche, Mädchen schlage, geschlechtlich mit Ziegen verkehre, Kinderpornos schaue, eine »dumme Sau« mit »Schrumpelklöten« sei und zudem »schwul, pervers, verlaust und zoophil«, und daß er an Gangbangpartys teilnehme, »bis der Schwanz beim Pinkeln brennt«. Böhmermanns Annahme, er sei durch die vorangestellte Distanzierungsformel vor straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen seiner beleidigenden Worte geschützt, zeugt von einer fast kindlichen Naivität. Wenn es so einfach wäre, könnte sich in ähnlich gelagerten Fällen jedermann auf diese Weise einen rechtsfreien Raum verschaffen.

Dem türkischen Präsidenten, der bereits auf milden Spott mimosenhaft empfindlich zu reagieren pflegt, hat Böhmermann leichtfertigerweise einen Trumpf in die Hand gespielt. Satirikern bietet Erdoğan viele Angriffsflächen, doch es gab keinen Grund für einen Schlag unter die Gürtellinie. Das ZDF hat den Beitrag schamhaft aus der Mediathek entfernt, und während nun die Köpfe der involvierten Juristen und Politiker rauchen, mehren sich die Solidaritätsadressen aus Böhmermanns Kollegenkreisen. Oliver Welke von der heute-show erkennt in dem Gedicht ein Experiment der Selbsterfahrung (»Ich kann mir vorstellen, daß Böhmermann seine Grenzen ausloten wollte. Das ist legitim«), der Komiker Dieter Hallervorden singt, daß Erdoğan ein Terrorist sei, »der auf freien Geist nur scheißt«, der Kabarettist Wolfgang Krebs teilt mit, er stehe »voll auf der Seite Böhmermanns« (»Lachen über Satire ist Katharsis, ein reinigender Prozess«), und auch Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Springerkonzerns, hat in einem offenen Brief erklärt, daß er die Schmähkritik für »gelungen« halte (»Ein Kunstwerk. Wie jede große Satire«). Er habe »laut gelacht«.

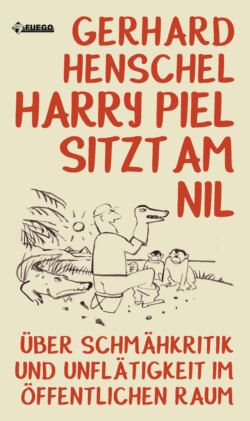

Ob er das auch getan hätte, wenn er selbst das Ziel des Angriffs gewesen wäre? »Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, / selbst ein Schweinefurz riecht schöner« – es ist ein weitgefasster Kunstbegriff, mit dem Döpfner hier operiert, wenn er solchen Versen den Rang einer großen Satire zuspricht. Die Tendenz und das Bauprinzip gehen auf Reimgebilde zurück, die der Kindermund schon vor Jahrzehnten geprägt hat: »Harry Piel sitzt am Nil, / wäscht sein’ Stiel mit Persil.« Der Schauspieler Harry Piel mußte allerdings nicht damit rechnen, in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt in dieser Form angegangen zu werden.

In den sechziger Jahren waren Kraftausdrücke im Fernsehen noch tabu, und nicht nur hierzulande: In seiner Autobiographie »Wo war ich noch mal?« hat der große britische Komiker John Cleese geschildert, wie in der BBC bei der Produktion der Folgen von Monty Python’s Flying Circus um jedes »damn« und »bloody« und »bastard« gerungen wurde. Ihm selbst hätten die Streichungen jedoch nichts ausgemacht, schreibt er, denn er habe Kraftausdrücke im allgemeinen nicht gemocht: »Flüche auf der Bühne sind Schummelei, weil es einfach eine saufaule Methode ist, Lacher aus einem Text rauszuholen, der nicht komisch genug für einen Lacher ist. Doch allmählich gingen mit den allgemeinen Normen auch die meinen den Bach runter. Den besten Rat, den ich je in diesem Zusammenhang bekam, erteilte mir Richard Attenborough Anfang der Siebzigerjahre: ›Verwende Anstößiges sparsam.‹ Also gestattete ich mir hie und da mal ein fucking, vielleicht vier in einer Zweistundenshow. Doch im tiefsten Inneren war ich nach wie vor überzeugt, dass wirklich gute Comedy nicht auf künstliche Stimulanzien bauen muss.«

Im bundesrepublikanischen Fernsehen hielten derbere Töne Einzug, als 1973 Wolfgang Menges vom WDR produzierte Serie »Ein Herz und eine Seele« auf Sendung ging, mit der Kunstfigur Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, einem unentwegt schimpfenden Kleinbürger, der seine Frau als »dusselige Kuh« und »blöde Gans« abkanzelte, gelegentlich auch »Scheiße« und »Arschloch« sagte und immer wieder mit seinem ungeliebten Schwiegersohn aneinandergeriet: »Aber das kann ich dir sagen, du langhaarige bolschewistische Hyäne, bevor ich abkratze und dir auch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß ich ’ne Bombe und jag die ganze Bude in die Luft!« So etwas hatte es noch nicht gegeben. Die Serie erfreute sich großer Beliebtheit, doch es gab auch Bedenken gegen diese Mischung aus realistischer Vulgarität und spaßhafter Überzeichnung eines nie zuvor in seiner komischen und grotesken Schäbigkeit gezeigten Milieus. Der Kritiker Walter Jens urteilte 1974 in der Zeit, daß es sich um eine »Popo- und Busen- und Pinkelklamotte« handele, über die er nicht lachen könne.

Er machte es sich damit sehr leicht. Ihm genügte der nicht näher definierte Begriff »Pinkelklamotte«, um eine Serie abzutun, die für Millionen Fernsehzuschauer einen Lichtblick bildete, nachdem man sie viele Jahre lang mit zahnlosen Lustspielen, seichten Quizsendungen und Sissi-Filmen abgespeist hatte. Es war höchste Zeit für eine wahrheitsgetreuere Abbildung der Wirklichkeit. Dem damals noch immer ermittelnden Fernsehkommissar Herbert Keller wäre niemals das Wort »Scheiße« über die Lippen gekommen; das besorgte erst sein Erbe Horst Schimanski, ab 1981, und dann brachen alle Dämme, als die Privatsender die Fernsehlandschaft umpflügten und sämtliche bis dahin bekannten Grenzen des guten Geschmacks überrannten.

Nun schwappten zum Telefonsex animierende Brüste auf den Bildschirm, die Mitglieder einer Band namens Die Doofen hielten sich Klobürsten vor den Mund und sangen »Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke«, und es begann der Aufstieg der Comedians, die sich von Jahr zu Jahr kühner gebärdeten und die Punchlines, die man vornehmlich von der Toilettenwand gekannt hatte, ungefiltert in die Öffentlichkeit trugen.

2001 verhöhnte Stefan Raab in seiner Sendung TV total auf ProSieben ein sechzehnjähriges Mädchen, das sich bei einer Schönheitskonkurrenz beworben hatte: »Ja, die Lisa Loch, meine Damen und Herren! Man muß doch heute nicht Lisa Loch heißen! So was kann man doch heute notariell ändern lassen, zum Beispiel Lotti Loch, oder vielleicht war Lisa Loch ihr Künstlername, und die heißt nämlich Petra Pussy.« In seiner Sendung führte er dann das Wahlplakat einer fiktiven »Lisa-Loch-Partei« vor, auf dem ein kopulierendes Paar zu sehen war. Für diese Schandtat mußten Raab und ProSieben 70.000 € Schmerzensgeld zahlen, aber unendlich viele Aussprüche ähnlicher Art sind fröhlich belacht worden, im Ozean der Gemeinheit versunken und ungesühnt geblieben. In seiner Late-Night-Show zeigte der Entertainer Harald Schmidt dem Publikum einmal eine Aufnahme der erfrorenen Füße eines Bergsteigers und knüpfte daran den launigen Kommentar, daß dieses Bild Paul McCartney sexuell erregen müsse. Wobei der Witz darin bestand, daß McCartney mit einer beinamputierten Frau verheiratet war.

Auf diesem Niveau bewegt sich seit 2002 auch die von RTL ausgestrahlte Sendung Deutschland sucht den Superstar, die ihre Popularität großenteils der Schadenfreude des Publikums an der Beschimpfung untalentierter Kandidaten verdankt. »Ein Kritiker läßt vor einer Million Menschen drucken, was er nicht einem einzigen anständigen Menschen ins Gesicht sagen dürfte« – diese dem Dirigenten Hans von Bülow im späten 19. Jahrhundert zugeschriebenen Worte sind überholt, seit der Schlagersänger Dieter Bohlen sich als DSDS-Juror betätigt. Koprolalie ist geradezu sein Markenzeichen. »Du kneifst die Augen zusammen wie ich beim Kacken«, sagt er seinen Opfern ins Gesicht. Oder auch: »Klopups-Imitator – da hast du genau die richtige Stimme für. Weißt du, wenn du auf dem Klo sitzt und neben dir sitzt ein anderer, und du singst und der furzt, dann denkt ihr beide, ihr singt im Duett.«

Im Duett singt Bohlen seinerseits mit der Bild-Zeitung: Den Fernsehstar und das Massenblatt verbindet eine für beide Seiten einträgliche Beziehung, und zwar durchaus auf Augenhöhe, was das Vokabular betrifft. In einem Werbeclip, der die Wahrheitsliebe der Redaktion illustrieren sollte, ist eine Frau zu sehen gewesen, die zunächst einen Mann im Schlafzimmer umgarnt und sich dann mit dem Satz verabschiedet: »Ich geh nur kurz kacken.« Gang und gäbe sind auch die als »Po-Blitzer« und »Busen-Blitzer« verbreiteten Schnappschüsse prominenter Frauen, denen die Kleidung verrutscht ist, und wenn irgendjemandem, und sei es am anderen Ende des Erdballs, das Mißgeschick widerfährt, sich in einer Fernsehsendung übergeben zu müssen, findet sich das Beweisbild unweigerlich in der Bild-Zeitung wieder – »die Rotzbüberei ist ein publizistisches Amt geworden«, hatte Karl Kraus bereits 1925 festgestellt, ohne ahnen zu können, daß in unseren Tagen selbst Erbrochenes als Nachrichtenware gehandelt wird.

2009 warb der Rapper Sido für Bild mit den bundesweit plakatierten Worten: »Danke für die Titt’n.« Es ist fraglich, wie Eltern ihren Kindern noch Manieren beibringen sollen, wenn der öffentliche Raum ein Tummelplatz von Rüpeln ist, denen ihr Maulheldentum Ruhm und Reichtum beschert. Auch im Rap wird uneigentlich gesprochen, was aber nichts daran ändert, daß es sich um die Sprache krimineller Dreckflegel handelt. Der Rapper Fler tut in seinen Darbietungen gern kund, worauf und auf wen er pisse und scheiße und was er unter einem gelungenen Abend verstehe (»Ich spritz deine Bitch voll«), und der Rapper Kollegah kokettiert mit Vergewaltigungsdrohungen (»Ich ficke deine Hurenmutter quer durch ihr Wohnzimmer«), während der Rapper Julien Sewering sein eher pragmatisches Verhältnis zum anderen Geschlecht betont (»Frauen sind wie Toiletten, sie werden benutzt, wenn ich muß / Zieh’ den Schlüpfer zur Seite und fick, Tanga-Technik / Ich hab’ mehr Teenies weggeknallt als Anders Breivik / Piss’ auf die Penner, dann box’ ich die Weiber«), so daß der Rapper Farid Bang im Konkurrenzkampf seine liebe Not damit hat, sich als den noch rüderen Malefizbuben zu präsentieren. Beholfen hat er sich mit der Selbstbezeichnung »Fotzenschläger« und verbalen Muskelspielen, in denen er die Größe seines Gemächtes hervorhebt und Massaker ankündigt.

All das gehört zum kulturellen Hintergrundrauschen, vor dem jetzt die Debatte über Böhmermanns Schmähkritik geführt wird. »Kunst kann nicht in einem Klima stattfinden, in dem sich Künstlerinnen und Künstler Gedanken darüber machen müssen, ob ihr Schaffen zur Strafanzeige führt«, heißt es in einem »Solidaritätsaufruf« an die »Liebe Regierung«, den zahlreiche deutsche Kabarettisten und Publizisten unterzeichnet und in der Zeit veröffentlicht haben. Doch was wäre so schlimm daran, wenn Künstlerinnen und Künstler sich Gedanken darüber machten, ob ihr Schaffen zu einer Strafanzeige führen könnte? Sollte das nicht jeder tun, der etwas schafft?

Nachdem Julien Sewering den 1,3 Millionen Abonnenten seines YouTube-Blogs im Mai 2015 mitgeteilt hatte, daß die streikenden Lokführer »Mistviecher« seien, die man in Auschwitz vergasen solle, versuchte er sich vor Gericht damit herauszureden, er habe es »witzig gemeint«. Aus gutem Grund sind die Alben des einen oder anderen Rappers indiziert worden, und auch ein Satiriker muß sich an die geltenden Gesetze halten und so wie jeder andere Bürger damit leben, daß er angezeigt werden kann. Wer Grenzen ausloten will, der sollte nicht schockiert tun, wenn er sie entdeckt. Um die Entlassung in die reine Narrenfreiheit können nur Narren bitten.

Auf einen groben Klotz gehört selbstverständlich auch in Zukunft ein grober Keil, und auch die Fäkalsprache ist und bleibt literaturfähig. Wie man sie auf die höchste Kunstebene befördern kann, hat der Kabarettist Gerhard Polt in einem unsterblichen Rollenmonolog vorgeführt, in dem sich ein vermeintlich gesitteter Tennisfan immer stärker über das ungehobelte Gebaren einer Frau am Spielfeldrand erregt und sich allmählich in einen Raptus hineinsteigert, der in den unflätigsten Beschimpfungen gipfelt: »Sie dumme Gans! Ja? Mia san da doch ned im Wirtshaus! Sondern auf einem Tennisplatz! Du Amsel, du bleede! Du bleedes Kracherl, sog i, du Matz, du verreckte! Hoid dei Fotzn, sog i, du Schoaßwiesn! Gell? Du mistige, sog i, du Schoaßblodern! Gell? Du Brunzkachel, du ogsoachte! So wos wie du g’hert doch mit da Scheißbiaschtn nausg’haut!«

Es liegen Welten zwischen diesem Sprachkunstwerk und Jan Böhmermanns Zoten. Aber erkennt überhaupt noch jemand den Unterschied, nachdem wir dreißig Jahre lang mit Zoten zugetextet worden sind?

*

Als der voranstehende Text – leicht gekürzt – am 17. April 2016 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen war, erhielt ich freundlichen Zuspruch von so konträren Geistern wie dem Kabarettisten Matthias Deutschmann und dem einstigen FAZ-Herausgeber Johann Georg Reißmüller. Der ehemalige Titanic-Chefredakteur Leo Fischer erklärte mich hingegen für verrückt und wies mich darauf hin, daß der Bild-Herausgeber Kai Diekmann getwittert habe: »Ausgerechnet Fäkal-Experte Gerhard Henschel zeigt Zoten-König @janboehm den moralischen Zeigefinger« – eine Stellungnahme, die Diekmann mit drei gackernden Smileys garniert hatte.

Es bleibt nicht aus, daß man zum »Fäkal-Experten« wird, wenn man sich mit Diekmann auseinandersetzt, so wie ich es hin und wieder getan habe, doch es spielt keine Rolle, wie niedrig er von jemandem denkt, der sich mit ihm befaßt. Es ist nicht ehrenrührig, in Diekmanns Augen ein »Fäkal-Experte« zu sein. Übel wäre es nur, von ihm als »Zoten-König« gefeiert zu werden.

Es gab einmal einen ähnlichen Fall, und da war schon alles Nötige gesagt worden. 1994, als Kai Diekmanns Mann fürs Grobe, der Klatschkolumnist Franz Josef Wagner, noch die Illustrierte Bunte redigierte, warf er Harry Rowohlt »Geschmacklosigkeit« vor und bezeichnete ihn als einen Menschen »von gestern«. Dafür bedankte sich Rowohlt in einem Brief an Wagner:

Wenn einem ausgerechnet in der »Bunten« eine Geschmacklosigkeit nachgewiesen wird, dann ist das schmeichelhaft.

Wenn man von einem ausgebrannten, kurz vor der endgültigen Abhalfterung stehenden Flippi als Mensch »von gestern« bezeichnet wird, merkt man: Hier spricht der Fachmann.

Wenn man Sätze schreibt, bei deren Lektüre ein Halb-Analphabet ins Schleudern kommt, ist das zwar normal, man denkt sich aber doch: Vielleicht sollte er bei Schumann’s auch mal Bier trinken und nicht immer nur so harte Sachen.

*

In einem anderen Fachorgan für Anstandsfragen, Bild am Sonntag, nahm die evangelische Theologin Margot Käßmann zu der Affäre Stellung: Böhmermanns Gedicht sei keine »große Poesie«, aber »Personen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, müssen so etwas aushalten heutzutage«.

Warum? Weshalb sollte sich eine Person des öffentlichen Lebens nicht juristisch gegen die Unterstellung wehren dürfen, daß sie »Schrumpelklöten« habe, »verlaust« sei und Sodomie betreibe? Nur weil solche Töne im Überbietungswettbewerb der Comedians heutzutage üblich sind?

In der FAS vertrat der Jurist Volker Rieble die Gegenposition: »Sosehr man den türkischen Staatspräsidenten oder den Menschen Erdoğan kritisieren mag – vogelfrei ist er nicht.« Deshalb sei es unzulässig, Böhmermann eine künstlerische Immunität zuzubilligen:

Der Bürger B. mag sich für sein Handeln verantworten, in einem geordneten rechtsstaatlichen Verfahren. Ihm jede Verantwortung abzunehmen ächtet nicht bloß das Opfer; das negierte die Eigenverantwortung als erwachsener Mensch, das Ernstnehmen im Guten wie im Bösen. B. würde so behandelt wie ein strafunmündiges Kind, das brabbeln kann, was es mag, und keinen Staatsanwalt fürchten muss.

In der Not, in die er sich selbst gebracht hatte, wandte Böhmermann sich an den Kanzleramtsminister Peter Altmaier und ließ ihn wissen: »Ich möchte gerne in einem Land leben, in dem das Erkunden der Grenze der Satire erlaubt, gewünscht und Gegenstand einer zivilgesellschaftlichen Debatte sein kann.« Und er bat erstaunlich weinerlich um die »Berücksichtigung meines künstlerischen Ansatzes«. Doch der Kanzleramtsminister enthielt sich der Antwort auf die Frage, ob Böhmermann mit seinem künstlerischen Ansatz bei Schweinefürzen und Schrumpelklöten die Grenze der Satire nicht nur »erkundet«, sondern erreicht oder überschritten habe.

Dem Strafverlangen, das Erdoğan und die türkische Regierung gestellt hatten, gab die deutsche Bundesregierung statt und ermächtigte die Staatsanwaltschaft Mainz zur Strafverfolgung. Diese Entscheidung trug der Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar den Spott US-amerikanischer Komiker ein: Wie könne sie es zulassen, daß Staatsanwälte wegen eines Gedichtes ermittelten? »Komisch nur«, schrieb Reinhard Müller am 22. April 2016 in der FAZ, »dass dieses Werk im amerikanischen Fernsehen nicht gezeigt wurde und wohl auch kaum verlesen werden dürfte in jenem Land, das so frei ist, dass jedes F-Wort im Fernsehen mit einem Piep übertönt wird.«

Am 4. Mai äußerte sich Böhmermann in einem Gespräch mit der Zeit zu den Vorgängen. »Mein Team und ich wollen den Humorstandort Deutschland nach vorne ficken«, teilte er dort mit. »Und wenn Sie noch einmal ausschließlich nach dem dekontextualisierten Gedicht fragen, poliere ich Ihnen die Fresse, Sie Kackwurst!« Er war es seit langem gewohnt, für solche Sprüche Applaus zu bekommen. Der Komikerin Carolin Kekebus hatte er in seiner Sendung einmal scheinbar aufgebracht hinterhergerufen: »Scheißfutt!« Und: »Fick dich doch selber, du dumme Futt, ey!« Schwer zu sagen, welche unbekannten Grenzen er mit diesem künstlerischen Ansatz fernerhin erkunden oder ausloten könnte. Ist er nicht bereits ganz unten angekommen?

*

Man sollte nicht dem Trugschluß erliegen, daß früher, als die Hände noch über der Bettdecke gefaltet wurden, alles besser gewesen wäre. Schlimme und zum Teil auch erheiternde Dinge fördert bereits ein kleiner, unsystematischer Streifzug durch die quecksilbrige Geschichte der Schmähkritik und der Unflätigkeit im öffentlichen Raum zutage.

Im Jahre 1049 wetterte der Benediktinermönch Petrus Damiani in seinem »Liber Gomorrhianus« gegen Priester, die eine Frau nahmen (er nannte sie »Schweine des Epikur«), gegen Priester, die ihr Amt niederlegten, um zu heiraten (»Mag daher ein Kleriker den ehrwürdigen Altären den Scheidebrief geben, um frei, wie ein Springhengst gierig sich in die Wollust zu stürzen – dem Fluche Gottes wird er nicht entrinnen«), und besonders gegen die Frauen von Priestern:

Ihr Schätzchen der Kleriker, ihr Lockspeise des Satans, ihr Auswurf des Paradieses, ihr Gift der Geister, Schwert der Seelen, Wolfsmilch für die Trinkenden, Gift für die Essenden, Quelle der Sünde, Anlaß des Verderbens, Euch rede ich an, ihr Lusthäuser des alten Feindes, ihr Wiedehopfe, Eulen, Nachtkäuze, Wölfinnen, Blutegel, die ohne Unterlaß nach mehreren gelüstet. Kommt also und höret mich, ihr Metzen, Buhlerinnen, Lustdirnen, ihr Mistpfützen fetter Schweine, ihr Ruhepolster unreiner Geister, ihr Nymphen, Sirenen, Hexen, Dianen und was es sonst für Scheusalsnamen geben mag, die man Euch beilegen möchte. Ihr seid Speise des Satans, zur Flamme des ewigen Todes bestimmt. An Euch weidet sich der Teufel, wie an ausgesuchten Mahlzeiten, und mästet sich an der Fülle Eurer Üppigkeit.

Das tat auch Petrus Damiani selbst, auf seine Weise, in Worten voller Leidenschaft, nur leider keiner reinen: Da er sich die Begegnung mit den »Lusthäusern« und »Mistpfützen« versagen mußte, genoß er wenigstens ihre wortreiche Verdammung. »Damiani muß ein komischer Kauz gewesen sein, und um seinen Reichthum an Schimpfwörtern würde ihn manches Königsberger Fischweib beneiden«, schrieb der kirchenfeindliche Schriftsteller Otto von Corvin 1845. Interessanterweise ist die Koprolalie, also die krankhafte Neigung zum Gebrauch obszöner Wörter, häufig geradezu das Kennzeichen derer, die durch andere den Anstand und das Schamgefühl verletzt sehen.

Unschuldiger, wenn auch nicht erbaulicher wirken die Grobheiten in mittelalterlichen Fastnachtsspielen. »Secht, ich pin gar nacket und zurissen / Und ganz in ars besaicht und beschissen« – Philologen haben Tausende solcher Verse zusammengetragen und überliefert. Wenn an ihnen einmal etwas Komisches gewesen sein sollte, hat es sich verflüchtigt. Sie atmen den gleichen Geist wie die moderne Pissoirpoesie, der sich nur selten zu höheren Leistungen aufschwingt.

*

In Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens Roman »Der Abentheuerliche Simplicissmus Teutsch«, der 1668 erschien, spielen Darmwinde eine nicht unerhebliche Rolle. Dem einfältigen Helden Simplicius entfährt in kultivierter Gesellschaft versehentlich »ein solcher grausamer Leibs=Dunst / daß beydes ich und der Secretarius darüber erschracken; dieser meldet sich augenblicklich so wol in unsern Nasen / als in der gantzen Schreibstuben so kräfftig an / gleichsam als wenn man ihn zuvor nicht genug gehöret hätte: Troll dich du Sau / sagt der Secretarius zu mir / zu andern Säuen im Stall / mit denen du Rülp besser zustimmen / als mit ehrlichen Leuten conversiren kanst; er muste aber so wol als ich den Ort räumen / und dem greulichen Gestanck den Platz allein lassen«. Simplicius läßt sich dann weismachen, daß es ein Geheimrezept zur Unterdrückung von Fürzen gebe – »du darffst nur das linke Bein auffheben / wie ein Hund der an ein Eck bruntzt / darneben heimlich sagen: Je pete, Je pete, Je pete, und mithin so starck gedruckt / als du kanst / so spatzieren sie so stillschweigends dahin / als wann sie gestolen hätten.«

Wenig später soll er bei einem großen Essen aufwarten und sieht sich genötigt, den erlernten Kunstgriff anzuwenden:

Als aber der ungeheure Gespan / der zum Hindern hinauß wischete / wider mein Verhoffen so greulich thönete / wuste ich vor Schrecken nit mehr was ich thäte / mir wurde einsmals so bang / als wenn ich auff der Läiter am Galgen gestanden wäre / und mir der Hencker bereits den Strick hätte anlegen wollen / und in solcher gählingen Angst so verwirret / daß ich auch meinen eigenen Gliedern nicht mehr befehlen konte / massen mein Maul in diesem urplötzlichen Lermen auch rebellisch wurde / und dem Hindern nichts bevor geben / noch gestatten wolte / daß er allein das Wort haben / es aber / das zum reden und schreyen erschaffen / seine reden heimlich brumlen solte / derowegen liesse solches das jenige / so ich heimlich zu reden im Sinn hatte / dem Hindern zu Trutz überlaut hören / und zwar so schröcklich / als wann man mir die Kehl hätte abstechen wollen: Je greulicher der Unterwind knallete / je grausamer das Je pete oben herauß fuhr / gleichsam als ob meines Magens Ein- und Außgang einen Wettstreit miteinander gehalten hätten / welcher unter ihnen beyden die schröcklichste Stimm von sich zu donnern vermöchte.

Zur Strafe wird Simplicius verprügelt, und man bemüht sich, die üblen Folgen seines Ungeschicks zu minimieren – »da brachte man Rauch-täfelein und Kertzen / und die Gäst suchten ihre Bisemknöpff und Balsambüchslein / auch so gar ihren Schnupfftoback hervor / aber die beste arommata wolten schier nichts erklecken«.

Es kommt nicht oft vor, daß eine so leicht verderbliche Ware wie das Komische – und zumal das Derbkomische – sich über weit mehr als dreihundert Jahre hält, aber Grimmelshausen ist es gelungen, so etwas zu erschaffen. Vielleicht liegt es an der Einbettung des Derben in kunstvoll gedrechselte Satzperioden und auch daran, daß nicht überall der Latrinenhumor aufdringlich durchscheint, so wie in Jonathan Swifts Satire »The Benefit of Farting explained« von 1722, die sich bereits in der Autorenangabe »Don Fart-In-Hand-O Puff-En-Dorff« und der Widmung (»Dedicated to a Lady of Dis-stink-tion, with Notes by Nicholas Nincom-poop«) als wenig ansprechende Witzelei zu erkennen gibt.

*

Freunde, helft, mich zu befreien!

Galle, Gift und Kot zu speien

Ist mein Privilegium.

Possen, Schweinereien, Zoten,

Alles das wird mir geboten,

Saust mir um den Kopf herum.

Der junge Goethe, von dem diese Verse stammen, trug gern dick auf und beugte sich nur widerstrebend der Notwendigkeit, seine Werke zu entschärfen. »Mußt alle garst’gen Wörter lindern, / Aus Scheißkerl Schurken, aus Arsch mach Hintern«, klagte er 1774, ohne zu ahnen, daß auch diese Worte ihren Zensor finden sollten. In Heinrich Dörings Sammelband »Göthe in Frankfurt am Main« von 1839 lauten sie: »Mußt alle die garstigen Wörter lindern, / Aus Sch–kerl Schurk, aus A– mach Hintern«, und in einer Fußnote heißt es dort: »Diese Ausdrücke finden sich nur in der ersten Ausgabe des Götz von Berlichingen, Hamburg 1773; in den spätern Editionen sind sie weggelassen oder gemildert worden.« Wobei man sich natürlich fragt, was an den Ausdrucken »Sch–kerl« und »A–« milderungsbedürftig gewesen sein soll.

Im Eröffnungsmonolog der Kilian Brustfleck parodierte Goethe sich in seiner Farce »Hanswursts Hochzeit« 1775 selbst:

Hab ich endlich mit allem Fleiß

Manchem moralisch politischem Schweiß

Meinen Mündel Hanswurst erzogen

Und ihn ziemlich zurechtgebogen.

Zwar seine tölpisch schlüfliche Art

So wenig als seinen kohlschwarzen Bart

Seine Lust in den Weg zu scheißen

Hab nicht können aus der Wurzel reißen.

Was ich nun nicht all kunnt bemeistern

Das wüßt ich weise zu überkleistern

Hab ihn gelehrt nach Pflichtgrundsätzen

Ein paar Stunden hintereinander schwätzen

Indes er sich am Arsche reibt

Und Wurstel immer Wurstel bleibt.

Zu den Figuren, die er in dem Fragment gebliebenen Stück auftreten lassen wollte, gehören u. a. »Hans Arsch von Rippach«, »Reckärschgen«, »Schnuckfötzgen«,

»Peter Sauschwanz«, »Hosenscheißer«, »Leckarsch«, »Spritzbüchse«, »Fotzenhut«, »Matzpumpes genannt Kuhfladen«, »Heularsch«, »Hans Schiß« und »Nonnenfürzgen«. »Es waren alle erdenklichen Schimpfnamen, mitunter von der derbsten lustigsten Sorte, so daß man nicht aus dem Lachen kam«, notierte Johann Peter Eckermann 1831, nachdem Goethe ihm dieses Jugendwerk vorgelesen hatte. Aber kann es wirklich so lustig gewesen sein, den alten Geheimrat Namen wie »Fotzenhut« und »Heularsch« aussprechen zu hören? Waren die Herren vielleicht etwas angenattert?

Arno Schmidt erkannte in »Hanswursts Hochzeit« nur »säuische Lappalien, nicht wert der Druckerschwärze«, und laut Eckermann hatte Goethe selbst irgendwann das Vergnügen an solchen Lustbarkeiten verloren: »Es war nicht zu denken, daß ich das Stück hätte fertig machen können, sagte Goethe, indem es einen Gipfel von Muthwillen voraussetzte, der mich wohl augenblicklich anwandelte, aber im Grunde nicht in dem Ernst meiner Natur lag, und auf dem ich mich also nicht halten konnte. Und dann sind in Deutschland unsere Kreise zu beschränkt, als daß man mit so etwas hätte hervortreten können.«

Heute kann man’s. Ob man es auch sollte, steht dahin.

*

Füllest wieder Busch und Tal

Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild

Lindernd deinen Blick,

Wie des Freundes Auge, mild

Über mein Geschick.

Diese Eingangsstrophen aus Goethes Gedicht »An den Mond« in der Fassung von 1789 würden uns heute als »Inbegriff eines natürlichen, geruhsamen Sprachblaufes« erscheinen, schrieb der Kunsthistoriker Franz Roh 1948 in seinem Buch »Der verkannte Künstler« und zitierte dann einen Verriß, den der Kritiker Martin Spann 1831 veröffentlicht hatte: »Herr von Goethe apostrophiert allererst den Mond und zwar in der Pöbelsprache, indem er nach Art ungebildeter Menschen in den drei ersten Strophen die Zeitwörter ohne ihre persönlichen Fürwörter,

d. h. ohne ausdrückliche Subjektbesetzung setzet.« Und daß der Mond »seinen Blick lindernd verbreitet, läßt mutmaßen, daß die Gegend an einer schmerzhaften Krankheit leidet«.

Dem Ruhm des Lyrikers Goethe konnten Spanns Einwände nichts anhaben, doch sie zeigen immerhin, welch starken Schwankungen der Eindruck, etwas Ungehöriges zu lesen, zu hören oder zu erblicken, von Mensch zu Mensch, von Land zu Land und von Epoche zu Epoche unterworfen ist und daß selbst den edelsten und sanftmütigsten Kunstgebilden deutscher Sprache Pöbelhaftigkeit nachgesagt werden kann.

*

In seinem Essay »Ein Leben mit Büchern« hat Julian Barnes, Jahrgang 1946, auf die ferne Zeit zurückgeblickt, in der es Heranwachsenden noch schwergefallen war, an unzüchtige Werke zu gelangen: »In Großvaters Bibliothek gab es kaum Schlüpfrigkeiten, außer ein, zwei Szenen in John Masters Roman über den Rückzug der Briten aus Indien, Bhowani Junction; meine Eltern hatten den Kunstband von William Orpen The Outline of Art mit einigen wichtigen Schwarz-Weiß-Abbildungen; doch mein Bruder besaß das Satyricon von Petronius, was das mit Abstand heißeste Buch in den Regalen der Familie war. Die alten Römer führten ein entschieden wilderes Leben als das, was ich in Northwood, Middlesex, mitbekam: Bankette, Sklavinnen, Orgien – lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, ob meinem Bruder mit der Zeit auffiel, daß manche Seiten des Satyricon sich lösten und herauszufallen drohten. Doof, wie ich war, nahm ich an, all seine Klassikerausgaben seien ähnlich erotischen Inhalts. Ich verbrachte deshalb viele öde Tage mit seinem Hesiod, bis ich herausfand, dass dem nicht so war.«

Vielleicht hätten ihn aber auch manche Romane enttäuscht, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und mitunter noch viele Jahrzehnte danach als himmelschreiend skandalös aufgefaßt worden waren und dennoch herzlich wenig Anrüchiges hergeben, wenn man sie nicht gerade durch die Brille von Fräulein Prysselius betrachtet. Ein solcher Fall ist Friedrich Schleges Roman »Lucinde«, der 1799 erschien und sich »innerhalb der Geschichte deutsch-moralischer Entrüstung« zu einem »Jahrhundert-Ereignis« entwickelte, wie Ludwig Marcuse 1962 schrieb: »›Lucinde‹ hat nie Chancen gehabt, viel gelesen zu werden – trotz des Prestiges, ein Erotikon zu sein. Was in der Zeit, die vor dem Biedermeier schon biedermeierte, als obszön empfunden wurde, ist hier dicht eingehüllt in lyrisch-philosophische Verstiegenheiten; auch die Lüsternsten verlieren die Lust, wo der beschwerliche Weg so unlustig macht. So geht der fragwürdige Ruhm zurück auf den literarischen Skandal, den Schlegel in seinen Tagen hervorrief – und nicht nur damals; er wurde von den Prominentesten konserviert, bis in unser Jahrhundert. Er gab den erlauchtesten Deutschen (von Schiller bis zu Dilthey) Gelegenheit, sich zu entrüsten.« Doch worüber?

»Lucinde« ist ein Wechselbalg aus unbeholfenen Lyrismen und langatmigen Traktaten, und die Suche nach den »Stellen«, aus denen sich der Grund für all die Aufregung erschließen könnte, ist ein mühsames Geschäft. Man erfährt von einer Dame, die durch eine »seltne Gewandtheit und unerschöpfliche Mannichfaltigkeit in allen verführerischen Künsten der Sinnlichkeit« aufgefallen sei und »im Stande der äußersten Verderbtheit« gelebt habe, aber wer Genaueres darüber wissen möchte, muß sich mit der Information begnügen, daß in ihrem Boudoir »einige gute Kopien von den wollüstigen Gemälden des Corregio und Tizian« gehangen hätten, und es habe auch an Marmorskulpturen nicht gefehlt – »ein gieriger Faun, der eine Nymphe, die im Fliehen schon gefallen ist, eben völlig überwinden wird; eine Venus, die mit aufgehobenem Gewande lächelnd über den wollüstigen Rücken auf die Hüften schaut und andere ähnliche Darstellungen«. Von Lucinde heißt es, daß sie sich mit ihrem Liebhaber Julius in einen »Taumel der Nächte« gestürzt habe: »Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft; sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah, konnte er nicht aufhören, die schwellenden Umrisse schmeichelnd zu berühren, und durch die zarte Hülle der ebnen Haut die warmen Strömen des feinsten Lebens zu fühlen.« Und selbst die Apotheose der körperlichen Liebe findet nur einen verhaltenen Ausdruck: »Alles ist beseelt für mich, spricht zu mir und alles ist heilig. Wenn man sich so liebt wie wir, kehrt auch die Natur im Menschen zu ihrer ursprünglichen Göttlichkeit zurück. Die Wollust wird in der einsamen Umarmung der Liebenden wieder, was sie im großen Ganzen ist – das heiligste Wunder der Natur; und was für andre nur etwas ist, dessen sie sich mit Recht schämen müssen, wird für uns wieder, was es an und für sich ist, das reine Feuer der edelsten Lebenskraft.«

Um die Nerven, die von solchen Erklärungen aufgepeitscht wurden, kann es nicht zum besten gestellt gewesen sein. Der Berliner Theologe Daniel Jenisch sah sich sogar dazu veranlaßt, Schlegels Lebensgefährtin Dorothea Veit, die er als Vorbild der Lucinde ansah, öffentlich zu verspotten: In seinem Buch »Diogenes Laterne« publizierte er ein selbstverfaßtes »Billet=doux der geschiedenen Madame Veit, jüdischer Nazion, nunmehr halbverehelichten Friedrich Schlegel, an Herren Friedrich, Schlegel, über seinen Roman, Lucinde«, und vermerkte in einer Fußnote: »Madame Veit, welche Herr Friedrich Schlegel in Berlin kennen lernte, und die deshalb von ihrem bisherigen Ehemanne, nach einjähriger Ehe, geschieden ward. Das Gelächter über den Roman Lucinde, verbunden mit dieser Geschichte, war in Berlin allgemein.« Bereits in diesen einleitenden Worten wird die Absicht deutlich, schmähend in ein fremdes Privatleben einzugreifen, und was dann folgt, als satirisches »Billet=doux«, ist ein Dokument deutscher Geistesgeschichte, das seinesgleichen sucht:

Theurer, auch mitten im Unmuth geliebtester Hellene meines Herzens! Kein leichtes Nebelgewölk hat die Erscheinung deines Romans auf meiner Stirne verbreitet: wie Juno möcht’ ich zürnen, wie Ajax möcht’ ich rasen; wenn ich bedenke, wie schnöde du, in diesem Werk deines göttlichen Genies, unser beyder Blößen vor den schauenden Augen des ehrsamen teutschen Lesepublikums aufgedeckt! Und warlich! kein Kritiker wird uns, wie Gott der Herr dem Adam und der Eva, Röcke von Fellen machen, um unsre Blößen zu bedecken. Ists doch, als wenn du uns beyde, die schönsten Augenblicke des göttlichen Beyschlafs feyernd, und in dem Allerheiligsten der Religion der Liebe, der ganzen Welt, mit Rubensscher Grellheit und Wahrheit des Pinsels, hast vor Augen mahlen wollen.

Wahr ists! Du kennst die geheimsten Falten meines Koischen Gewandes, zu teutsch, Hemde genannt: ich bin, in so manchen holden Stunden, deine lenden=nackte Spartanerin. Aber warum dies alles dem Publikum sagen und mahlen? Warum mich dem Gespött und dem Fingerzeigen der Berliner und Berlinerinnen preisgeben?

Jenisch tat hier genau das, was er angeblich so verächtlich fand: Er zog etwas, das ihm hätte heilig sein sollen, in den Schmutz, er delektierte sich an Blößen und nackten Lenden, und er gab eine Frau, deren Lebenswandel ihn nichts anging, dem Gespött preis, um einem Mann zu schaden, dessen freimütigem Bekenntnis zur Göttlichkeit der Wollust er nichts anderes entgegenzusetzen hatte als eben jene Schmähkritik an der Sittlichkeit »der geschiedenen Madame Veit, jüdischer Nazion«.

»Ich habe mir vor einigen Stunden durch Schlegels Lucinde den Kopf so träumelich gemacht, daß es mir noch nachgeht«, schrieb Friedrich Schiller im Juli 1799 an Johann Wolfgang von Goethe und kritisierte das »Fratzenhafte« des Werks, in dem er einen »Gipfel moderner Unform und Unnatur« erkannte. Goethe erwiderte, er habe schon viel darüber reden hören: »Jedermann liest es, Jedermann schilt darauf, und man erfährt nicht, was eigentlich damit sey.« Der junge Polemiker Johannes Daniel Falk, der es zu wissen glaubte, sagte Schlegel nach, er habe »mit den das Heiligste und Ehrwürdigste der menschlichen Gesellschaft bezeichnenden Wörtern, Liebe, Scham, Unschuld, Religion«, einen unwürdigen und zügellosen Mißbrauch getrieben. Man könne es dem Staate nicht übelnehmen, wenn er den Verfasser der »Lucinde« umstandslos »als einen Irreredenden an die Behörde ausliefert, der die Vorsorge am Verstande schadhaft gewordener Mitbürger obliegt«, weil er für die Verwahrlosung aller guten Sitten eintrete: »Ist ein Zustand otahitischer Schamlosigkeit das Höchste, das Wünschenswürdigste der Menschheit?«

Man müsse Falk in seinem Kampf gegen »dieses Ungezücht« aufmuntern und ehren, schrieb Johann Gottfried Herder im Oktober 1800. Im selben Jahr erschien das anonyme Pamphlet »Drey Briefe an ein humanes Berliner Freudenmädchen über die Lucinde von Schlegel« mit der Vorbemerkung: »Ist es dem Herausgeber erlaubt, hier seinem Herzen Luft zu machen, und sein philosophisch=ästhetisches Glaubensbekenntnis abzulegen: so schwört er einen ewigen und dauernden Haß dieser frechen Rotte eingebildeter Gäuche und niedriger Lüstlinge, diesen Verwirrern der Moralität und Kunst, deren Grazien betrunkene Bachantinnen, deren Apollo ein zügelloser Marsyas ist, die mit Füßen treten Tugend, Schaam, Bürgerglück, Fleiß und gute Sitten, der Faulheit, dem Müßiggange und der geilen Liederlichkeit Lobreden halten, um ihre an sich elenden Produkte pikant zu machen.«

So gifteten die Tugendwächter, die etwas Unflätiges witterten, aber nicht in der Lage waren, den Ursprung des Gestanks, der ihnen in die Nase stach, zu lokalisieren. 1870 fällte der Literaturwissenschaftler Rudolf Haym ein Verdammungsurteil über Schlegels Werk: »Eine absurde Verwirklichung der ästhetischen Doctrin ihres Verfassers, ist es zugleich eine rücksichtslose Ausstellung seiner persönlichsten Erfahrungen, eine litterarische Ausnutzung von Lebens- und Liebesverhältnissen, die er als unentweihtes Geheimnis zu behandeln gegen sich und andere die Pflicht gehabt hätte.« Dem Philosophen Wilhelm Dilthey schwante im selben Jahr etwas »unsäglich Widriges«, als er die »Lucinde« las, und er kam zu dem Urteil, daß die dichterische Ausführung »einen exzentrischen und unsittlichen Grundgedanken in den Schlamm des Gemeinen« ziehe. »Und dann schleuderte man gegen dies Werkchen durch die Jahrzehnte immer wieder die Vokabeln: Ekel, moralischer Frevel, schamlose Sinnlichkeit. Ein berühmtes Lexikon belehrte noch das zwanzigste deutsche Jahrhundert, daß dies Buch in kühler Schamlosigkeit’ gemacht sei. Und in einer Kulturgeschichte, die zur Zeit der Weimarer Republik die Historie der Lüsternheit in Bild und Schrift behaglich ausbreitete, wurde noch einmal Friedrich Schlegels ›lüsterner‹ Roman angeprangert« (Ludwig Marcuse).

Aber wie frustriert wäre der junge Julian Barnes gewesen, wenn er den Nimbus gekannt hätte, der diesen Roman umgab, und dann eine getreue Übersetzung in der elterlichen Bibliothek entdeckt hätte. Den Ruf einer heißen Wichsvorlage hatten Schlegels »Lucinde« nur die übelwollenden Kritiker eingetragen. So erging es 1857 auch Gustave Flauberts skandalumwittertem Roman »Madame Bovary«: »Ich werde der Löwe der Woche werden«, stellte Flaubert damals fest, »alle Weibsbilder von Rang reißen sich die ›Bovary‹ aus den Händen, um Obszönitäten darin zu suchen, die sie nicht enthält.«

*

1809 rief Heinrich von Kleist in seiner Ode »Germania an ihre Kinder« zum Vernichtungskrieg gegen die Franzosen auf:

Alle Plätze, Trift’ und Stätten

Färbt mit ihren Knochen weiß;

Welchen Rab und Fuchs verschmähten,

Gebet ihn den Fischen preis;

Dämmt den Rhein mit ihren Leichen;

Laßt, gestäuft von ihrem Bein,

Schäumend um die Pfalz ihn weichen,

Und ihn dann die Grenze sein!

Denn das Weltgericht frage nicht nach den Gründen. In diesen »alle Menschlichkeit schändenden Versen«, schrieb Kurt Eisner 1911, werde der Haß »zur Besessenheit eines Irren«, aber keiner der Herausgeber von Kleists Werken kam auf die Idee, die Ode zu unterdrücken. Goethes »Schnuckfötzgen« und Schlegels »Feuer der edelsten Lebenskraft« wirkten anstößiger als Kleists Gewaltphantasie, und so ist es geblieben. 1993 wurde Martin Shafer, ein Manager der Filmproduktionsgesellschaft Castle Rock Entertainment, in der New York Times mit den Worten zitiert: »Wenn in einem Film ein Mann die Brust einer Frau berührt, dann läuft der Film ab 17 Jahren, aber wenn ein Mann ein Körperteil mit einer Kettensäge abtrennt, wird der Film ab 12 freigegeben.«

*

Nach judenfeindlichen Ausschreitungen, die mehrere Menschenleben gekostet hatten, flohen im August 1819 rund vierhundert Juden aus Würzburg. Wenig später wurde im Haus eines Bayreuther Juden ein anonymer Drohbrief hinterlegt, der an die »Judenschaft in Baireuth« gerichtet war:

Ihr von Gottes Gnaden in unser Stadt geduldetes Lumpenpak, euch machen wir kund und zu wissen, daß Ihr das nämliche Schicksal in einer kurzen Zeit zu erwarten habt, als wie euere Brüder in Würzburg. Fort müßt Ihr und wenn die Stadt zu Grund geht; warum sollen wir eine solche Viperbrut in unserer Mitte gedulden, die nur von unsern Schweiß und Blut leben. Ein jeder Christ muß euch verachten, indem ihr vor 1000 Jahren den Lehrer unserer Religion am Kreuz gemordet habt. Euer ganzes niedriges Betragen, erweckt in uns schon den größten Haß; um uns aber ganz mit der Rache zu sättigen, ist euer Loos Verbannung!, denn mit euerm Tod ist uns nichts geholfen, sondern wenn wir euch zu tausenden wandern sehen, so ist es für uns ein Labsal.

Das waren keine leeren Drohungen. 1993 hat der Historiker Stefan Rohrbacher in seiner Studie »Gewalt im Biedermeier« die Ausbrüche judenfeindlicher Gewalt verzeichnet, die sich zwischen 1815 und 1849 in ganz Deutschland zutrugen, von Friedhofsschändungen bis hin zu Pogromen. Der Pöbel brach in Wohnungen ein, zerschlug das Mobiliar, schlitzte Federbetten und Mehlsäcke auf und leerte sie aus den Fenstern, haute mit Beilen Türen und Fensterläden ein, demolierte Synagogen, zerriß Gebetsbücher, zerstörte die Leuchter und beging Morde. In Viernheim mußte 1830 eine ganze Kompanie Soldaten gerufen werden, um den Mob zu bändigen. Es gebe »deutliche Anzeichen dafür«, schreibt Rohrbacher, »daß Exzesse, die sich ausschließlich gegen Juden richteten, von den Behörden tendenziell für minder schwerwiegend angesehen wurden; und selbst Gewalttätigkeiten gegen Juden wurden in amtlichen Berichten häufig als ›Neckereien‹ charakterisiert«.

Der Gewalt gegen die Juden ging stets ihre Schmähung voraus. »In ihrer Schamlosigkeit übertreffen sie sogar Schweine und Ziegen«, erklärte der Kirchenvater Johannes Chrysostomos im vierten Jahrhundert. Sie seien »voller Trunkenheit und Fettleibigkeit«, nähmen das Joch Christi nicht und zögen nicht den Pflug der Lehre: »Solche Tiere aber, die zur Arbeit unnütz sind, sind reif zur Schlachtung. So geht es auch ihnen: Sie haben sich für die Arbeit als unnütz erwiesen und sind deshalb reif zur Schlachtung geworden.« Für den heiligen Bischof Hilarius von Poitiers waren die Juden »ein Schlangengezücht und Knechte der Sünde«, der syrische Kirchenvater Ephräm ereiferte sich über den »Gestank der stinkenden Juden«, Augustinus nannte sie »eine triefäugige Schar« und »aufgerührten Schmutz«, und Papst Leo der Große, der von 440 bis 461 amtierte, verdammte »die fleischlich gesinnten Juden« als Frevler, Gottlose und »brüllende Raubtiere«.

Jahrhundertelang wurde der Vorwurf wiederholt, daß die Juden unrein, teuflisch oder tierisch seien. »Ich weiß wirklich nicht ob der Jude ein Mensch ist, weil er weder der menschlichen Vernunft weicht noch sich mit der göttlichen oder eigenen Satzungen zufrieden gibt«, stellte im zwölften Jahrhundert Petrus Venerabilis fest, der Großabt von Cluny. Wenn die Juden aber nicht als Menschen galten, war es kein Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe, sie zu demütigen, zu berauben, zu vertreiben, zu ermorden oder wenigstens davon zu phantasieren, so wie der Verfasser des Frankfurter Passionsspiels, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts dem König Herodes die Worte in den Mund legte: »man sulle die Judden alle hencken! / sie haben mir gethan vil vertrieß, / darumb ich sie todten ließ«. Noch ärger zog der Meistersinger Hans Folz im späten 15. Jahrhundert in seinen heiteren Fastnachtsspielen über die Juden her: »Die kinder gotes das sint doch wir, / Die giftigen würm das seit ir«, reimte er und bezeichnete sie als »unzifer« und »pluthunt«. In seinem Stück »Ein spil von dem herzogen in Burgund« ließ er eine ganze Reihe von Figuren Gericht über die Juden halten und die bestmöglichen Strafen erwägen. Ein Ritter schlägt vor, die Juden nackt auszuziehen und auf ihre Mutter zu binden, und ein anderer Ritter greift diesen Vorschlag auf – man solle sie nackt in eine Latrine setzen, einen Tag lang auf sie defäkieren und sie dann zufrieren lassen:

Ich urtail, das man sie alle jar

Ganz ploß und nacket ziehe auß,

Setz ieden unter ein scheißhaus

Und ließ ein Tag auf sie schmaliern

Und darnach gar rein uberfriren.

Diese Sülze fräße der Teufel gern, sagt daraufhin eine Närrin. Es folgt der Vorschlag, den Inhalt der Latrine in einen Schweinetrog zu füllen und von den Juden verzehren zu lassen (»Maul auf, lecker! Sprich: Mum mum!«), und ein weiterer Ritter entwickelt den Plan, die Juden an den Zitzen einer Sau saugen zu lassen und den Kot der Sau verschlingen zu lassen.

Damit hatte Hans Folz alles bisher Dagewesene an Dreckigkeit überboten. Wenn der Begriff des Schweinischen jemals etwas gedeckt hat, dann hier. Erst Martin Luther gelang es, diesen Versen etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen. In seiner Hetzschrift »Von den Jüden und jren Lügen« zog er 1543 gegen die »verdampten Jüden« zu Felde und riet ihnen, die Exkremente von Schweinen zu schlucken: »Seid jr doch nicht werd. das jr die Biblia von aussen sollet ansehen. schweige, das ir darinnen lesen sollet. Jr soltet allein die Biblia lesen, die der Saw unter dem Schwantz stehet, und die buchstaben, so da selbs herausfallen, fressen und sauffen.«

Es ist keine Entschuldigung, daß er an Hämorrhoiden, Nierensteinen, Blutstuhl und Durchfall litt. Ein Mann von Luthers geistigen Kapazitäten hätte es sich nicht erlauben dürfen, seine Wut, auf wen auch immer, im Stil eines besoffenen Schweinehirten zu artikulieren und das Gepolter auch noch in Druck zu geben. Doch das hat er getan, und er hat die gesamte Christenheit zum Haß aufgestachelt:

Wenn du sihest oder denckest an einen Jüden, So sprich bey dir selbs also: Sihe, Das maul, das ich da sehe, hat alle Sonnabent meinen lieben Herrn Jhesum Christ, der mich mit seinem theuren Blut erlöset hat, verflucht und vermaledeit und verspeiet, dazu gebettet und geflucht fur Gott, das ich, mein Weib und Kind und alle Christen erstochen und aufs iemerlichst untergangen weren, wolts selber gern thun, wo er kündte, das er unser güter besitzen möchte, Hat auch villeicht heute dieses tages viel mal auff die Erden gespeiet uber den Namen Jhesu (wie sie pflegen), das jm der Speichel noch im Maul und Bart henget, wo er raum hette zu speien. Und ich solte mit solchem verteufelten maul essen, trincken oder reden, So möcht ich aus der schüssel oder kannen mich voller Teufel fressen und sauffen, als der ich mich gewis damit teilhaftig machet aller Teufel, so in den Jüden wonen und das theure blut Christi verspeien.

Und er wurde noch deutlicher: Man müsse die Juden verjagen wie tolle Hunde.

Der zuständige Obervogt handelte also ganz in Luthers Sinn, als er den Juden von Pforzheim im Jahre 1726 verbot, sich während der Ostertage auf der Straße blicken zu lassen; sollten sie es dennoch tun, würden sie acht Tage lang in einen Schweinestall gesperrt und mit Saudreck beworfen: Eine Strafandrohung, hinter der sich mehr schlecht als recht die Lust verbirgt, tatsächlich mit beiden Händen im Schweinekot zu wühlen und andere Menschen damit zu bewerfen. In Deutschland wurden solche Wahnträume furchtbare Wirklichkeit, als die SA Jüdinnen dazu zwang, mit ihren Blusen Kot aufzuwischen, und die SS Juden in Jauchegruben ertränkte.

Ein vielgelesener Vorläufer der Nationalsozialisten war Hartwig Hundt-Radowsky. In seinem »Judenspiegel« faßte er 1819 alle umlaufenden Vorurteile zusammen:

Heimtückische lauernde Arglist, schmutziger Geiz und Wuchersinn ein unbesieglicher Hang zu Betrügereien und Ränken, Neid, eitler Hochmuth verbunden mit sklavischer, schmarotzender Kriecherei, Wollust, unerbittliche Rachgier und Grausamkeit, trotziges Prahlen im Glück und verzagte Feigheit im Unglück: dies waren und sind, und werden ewig die Grundbestandtheile des jüdischen Volkscharakters sein. Hiezu kömmt noch ihr specifischer Geruch, den sie durch ihre unnatürlichen Laster, als ein Allen gemeinschaftliches Erbgut, erworben haben, und der ihnen so häufig in der heiligen Schrift mit den Worten: ihr habet euch stinkend gemacht mit euren Sünden! vorgerückt wird.

Er halte »die Tödtung eines Juden weder für Sünde, noch für ein Verbrechen, sondern blos für ein Polizeivergehen«, schrieb er, und dann gönnte er sich einen politischen Tagtraum von Deportation und Vernichtung:

Mit einigen Tausend Kanonen, könnte man das Ungeziefer über die Türkei bequem fortschüppen, Abrahams Nachkommen würden ihre beschnittenen Halbbrüder, die Ismaeliten gleichfalls weiter schieben, und wir hätten Constantinopel ohne einen Tropfen Christenbluts dann wieder erobert.

Um ihre Sitten zu verbessern, und den Schacherteufel ihnen auszutreiben, müßte man nur Napoleon Bonaparte von Helena zurückberufen und ihn zum Könige der Juden ernennen. Hoffentlich würde er sie fleißig zu Kriegen gegen die Türken gebrauchen, wodurch ihr Muth wieder gestählt würde, und vielleicht könnten sie auf diese Weise ganz von der Erde vertilgt werden, ohne daß man nöthig hätte, selbst Hand an sie zu legen.

Hundt-Radowsky hatte dem Rassenantisemitismus gründlich vorgearbeitet, dem der Orientalist Paul de Lagarde 1887 in seinem Buch »Juden und Indogermanen« eine Stimme gab:

Es gehört ein Herz von der Härte der Krokodilshaut dazu, um mit den armen ausgesogenen Deutschen nicht Mitleid zu empfinden und – was dasselbe ist – um die Juden nicht zu hassen, um diejenigen nicht zu hassen und zu verachten, die – aus Humanität! – diesen Juden das Wort reden oder die zu feige sind, dies Ungeziefer zu zertreten. Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt, Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen, sie werden so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet.

Dieser Aufruf zum Völkermord konnte unzensiert erscheinen, während Gustave Courbets Gemälde einer Vulva – »Der Ursprung der Welt« – in einer Privatsammlung versteckt werden mußte. Heute aber hängt es öffentlich aus, im Musée d’Orsay in Paris, und Paul de Lagarde ist geächtet. Da können sich die Taliban auf den Kopf stellen.

*

Frauen, die auf Anstand hielten und den Anblick ihres eigenen nackten Körpers vermeiden wollten, wurde in der Biedermeierzeit empfohlen, Sägespäne in ihr Badewasser zu schütten, und auch einhundert Jahre später war man noch weit von der permissiven Gesellschaft entfernt. Am 18. August 1932 erließ das preußische Innenministerium eine Polizeiverordnung, in der es hieß: »Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen.«

Dieser »Zwickelerlaß« rief viel Spott hervor, doch man ahnte noch nichts vom Stringtanga. In dem Verbot des Burkini genannten Ganzkörperbadeanzugs, das im Sommer 2016 an zahlreichen französischen Stränden vorübergehend in Kraft getreten war, kann man wiederum ein Zeichen wachsender Intoleranz erkennen. Gerechtfertigt wurde das Verbot mit der Begründung, daß es sich beim Burkini um »ostentative Kleidung« handele, »die auf eine Zugehörigkeit zu terroristischen Bewegungen hinweist, die gegen uns Krieg führen«.

Frauen das Baden zu verbieten und sie zu Verbrecherinnen zu erklären, weil sie ihre Beine nicht zeigen – ist das des freien Westens würdig?

*

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelte sich die französische Poesie: »Der bisherige Wortschatz wird physischer als bisher benutzt und scatologische, sexuelle, anatomische sowie pathologische Begriffe erweitern den bisherigen lexikalischen Fundus« (Anja Schonlau, »Syphilis in der Literatur«, Würzburg 2005). Dagegen regte sich natürlich Widerstand. Als im Juni 1857 Baudelaires Gedichtband »Die Blumen des Bösen« erschienen war, griff der Journalist Gustave Bourdin den Dichter im Figaro scharf an: »Hier findet man das Niedrige Seite an Seite mit dem Widrigen, das Abstoßende im Verein mit dem Ekelerregenden. Noch nie hat man auf so wenigen Seiten in soviel Brüste beißen und sie gar zerkauen sehen; noch nie hat man einer solchen Heerschau von Dämonen, Fötussen, Teufeln, Chlorosen, Katzen und Gewürm beigewohnt. Dieses Buch ist ein Siechenhaus, das allen Narrheiten des Geistes, allen Fäulnissen des Herzens offensteht; wenn es noch geschähe, um sie zu heilen, aber sie sind unheilbar.«

Baudelaire war entsetzt. Seinem Verleger Auguste Poulet-Malassis schrieb er:

Verstecken Sie schnell die ganze Auflage, aber verstecken Sie sie gut; es müssen noch 900 Exemplare in Bogen bei Ihnen liegen. – Bei Lanier befanden sich noch 100; die Herren waren offenbar baß erstaunt, weil ich 50 davon retten wollte. Ich habe sie in Sicherheit gebracht und den Empfang bescheinigt. Bleiben also 50 für die Gefräßigkeit des Zerberus Justiz.

Das hat man davon, wenn man dem FIGARO Belegexemplare schickt!!!

Es kam zum Prozeß. Sechs der Gedichte, erklärte der Staatsanwalt Ernest Pinard, der im selben Jahr schon vergeblich versucht hatte, ein Verbot des Romans »Madame Bovary« zu erwirken, verletzten die öffentliche Moral. Dazu gehöre das Gedicht »Les Métamorphoses du Vampire«. In der ersten Strophe windet sich – in der Prosaübertragung von Friedhelm Kemp – ein Weib »wie eine Schlange auf der Glut«, preßt »seine Brüste über dem Gestänge des Mieders« und preist die eigene Erfahrenheit »in allen Lüsten«, woraufhin der Liebhaber, nach vollzogenem Geschlechtsakt, in der zweiten Strophe schaudernd zurückweicht:

Als sie mir aus den Knochen alles Mark gesogen und ich ermattet mich zu ihr wandte, einen Liebeskuß ihr zu erwidern, sah ich nur einen Schlauch noch, mit verklebten Flanken, ganz von Eiter angefüllt! Ich drückte in kaltem Grauen beide Augen zu, und als ich in der Helle des lebendigen Lichtes sie wieder aufschlug, lagen da anstatt des mächtigen Gliederbalges, der sich mit Blut so reichlich vollgepumpt zu haben schien, zur Seite rasselnd mir nur des Gerippes Reste, die das Kreischen einer Wetterfahne hören ließen und solchen Schildes, wie es an einer Eisenstange im Wind der Winternächte schaukelt.

»Glauben Sie ernstlich«, fragte Pinard, »daß man alles sagen, alles schildern, alles entblößen darf, wenn man nur anschließend von dem Ekel spricht, den die Ausschweifung erzeugt, und wenn man die Krankheiten beschreibt, die ihre Strafe sind?«

Das Menschenrecht, die Wollust zu besingen, den Ehebruch zu feiern, Morbides zu dichten, Gott zu lästern und sich überhaupt amoralisch zu äußern, war noch nirgendwo verbrieft. Baudelaires Verteidiger blieb gar nichts anderes übrig, als seinen Mandanten von allen Vorwürfen reinzuwaschen und ihn zum Herold der christlichen Sexualethik zu stilisieren, der seine Leser zur Tugendhaftigkeit erziehen wolle. Er zeige zwar das Laster, so lautete das Argument, »aber er zeigt es Ihnen als verabscheuungswürdig; er schildert es Ihnen in abstoßenden Farben, weil er es verabscheut und weil er Abscheu davor wecken will, weil er es haßt und weil er Haß dagegen einflößen will, weil es es verachtet und weil er will, daß Sie es verachten.«

Doch es half nichts: Baudelaire und sein Verleger wurden zu einer Geldbuße und zur Erstattung der Gerichtskosten verurteilt, und die Druckplatten der sechs Gedichte mußten vernichtet werden.

Auf die Nachwelt sind sie trotzdem gelangt.

*

1870 wurde Moritz Schauenburg von der Staatsanwaltschaft vor dem Badischen Kreis- und Hofgericht »wegen durch die Presse verübter Herabwürdigung der Religion und Erregung öffentlichen Ärgernisses durch unzüchtige Schriften« angeklagt, weil in seinem Verlag Wilhelm Buschs Bildergeschichte »Der heilige Antonius von Padua« erschienen war. Unzüchtig seien die Zeichnungen, in denen sich der Heilige fleischlichen Versuchungen ausgesetzt sieht, und eine Herabwürdigung der Religion sei in dem Umstand zu erkennen, daß er am Ende gemeinsam mit einem Wildschwein gen Himmel auffährt und von der Jungfrau Maria mit der Bemerkung empfangen wird: »Willkommen! Gehet ein in Frieden! / Hier wird kein Freund vom Freund geschieden. / Es kommt so manches Schaf herein, / Warum nicht auch ein braves Schwein!!«

»Das Heilige, welches allen christlichen Religionen gemeinsam, ist nirgends berührt oder angetastet worden«, stellte Busch fest, und er bestritt, bei der Darstellung der Schönheiten, die seinen Antonius umgarnen, die Grenze zum Anstößigen überschritten zu haben: »Das Lächerliche und Wollüstige sind geradezu Gegensätze, und es zeigt sich die Übertriebenheit der Anklage darin, daß sie etwas Tadelnswerthes mit Gewalt finden und an den Haaren herbeiziehen will.« Und in der Tat gibt es da nichts Gravierendes zu sehen. Schauenburg, dem drei Monate Gefängnis gedroht hatten, wurde im Jahr darauf freigesprochen; in Preußen und in Hessen blieb das Buch jedoch noch jahrelang verboten und in der Steiermark sogar bis 1929.

1881 äußerte der Busch sonst gewogene Publizist Friedrich Theodor Vischer in einem Aufsatz über moderne Karikatur sich sehr geringschätzig über »Der heilige Antonius von Padua« und besonders über den darin als Balletdame figurierenden Teufel: Busch habe sich in dieser Bildergeschichte »als ganz gewandter Zeichner« entpuppt, »und zwar im Pornographischen«, was Vischer genauer begründete:

Unter Pornographie verstanden die Alten, wie man weiß, schamlose Wollustbilder. Das Wort kann auch in weiterem Sinn genommen werden; es brauchen nicht flagrante Momente dargestellt zu sein, und man kann ein Bild doch pornographisch nennen. Es gibt einen pornographischen Strich; es ist eine Art, weibliche Formen, Bewegungen, Mienen zu zeichnen, die sehr verständlich ist; dieser Strich ist nicht deutsch; wer auch nur Journal amusant angesehen, kennt ihn und versteht, was ich meine; die Deutschen haben ihn in der modernen Zeit von den Franzosen gelernt, besonders gelehrig haben sich die Wiener in ihren illustrirten Blätten erwiesen.

Wilhelm Busch als Pornograph? Wer die harmlosen Zeichnungen betrachtet, wird Mühe haben, darin einen »pornographischen Strich« zu erkennen, aber Vischer war sich seiner Sache sicher:

Die beißende Satyre kann unter Umständen Bilder des Frechen, des Liederlichen nicht entbehren; niemals aber wird sie dieselben so behandeln, daß der geringste Schein entsteht, als wolle sie dadurch gefallen und vergnügen. – Gröber und gründlich eckelhaft sieht man denselben Strich walten in der Art, wie in den genannten Scenen der Bart des h. Antonius behandelt ist. Davon kein Wort weiter!

Hier könnte Vischer sich darauf bezogen haben, daß der Bart des Antonius entfernt einem Hodensack ähnelt, doch es ist zweifelhaft, ob Busch das beabsichtigt hat.

Ein Jammer, daß es Vischer verwehrt blieb, einen Blick in die amerikanischen Undergroundcomics des 20. Jahrhunderts zu werfen. Wie wundervoll hätte er sich bosen können!

*

Im Deutsch-Französischen Krieg kämpften 1870/71 auch Araber auf seiten der Franzosen, was das vormals liberale Berliner Satireblatt Kladderadatsch zum Anlaß nahm, diese Truppenteile der Bereitschaft zu schwersten Kriegsverbrechen zu bezichtigen:

Vorwärts, ihr Arab’schen Horden,

Geht ans Sengen, Plündern, Morden,

Bringet Tod, züchtigt Noth,

Färbt die Felder roth,

Schneidet Hals und treibet Schand’,

Dolcht und schießt und schatzet Brand!

Dürr und fett schlachtet nett –

So will’s Muhammed.

Zur Attaque die Matraque

Schleudert kühn von der Schabrake!

Ja, zum Graus werft im Saus

Eure Schlingen aus!

Knüpft die Feinde, Kopf an Kopf,

Juchhe! an den Sattelknopf!

Funfzig Stuck – welch ein Schmuck –

Sind etwa genug!

Massacriren und Scalpiren,

Ohrabschneiden, Garottiren,

Terzerol und Pistol,

Ei, das ziert euch wohl.

Vor Granat’ und Bombenstück

Weicht kein Türkensohn zurück.

Schlachtensumms schallt, ihr Gums –

Drauf mit Allah! Bums!

Da die Redakteure des Kladderadatsch einem kulturell höherstehenden Volk anzugehören glaubten, hatten sie den Einsatz arabischer Soldaten als Beleidigung aufgefaßt, aus Empörung alle rassistischen Klischees zusammengestellt, die ihnen auf die Schnelle eingefallen waren, und damit ihre eigene Verkommenheit dokumentiert.

*