Читать книгу Walaceks Traum - Giovanni Orelli - Страница 6

ОглавлениеAm 18. April 1938 fand in Bern der Schweizer Cupfinal statt. Ein ungeschriebenes Gesetz wollte, dass das Endspiel am Ostermontag ausgetragen wurde, und stets in der Hauptstadt der Eidgenossenschaft. Auch am 17. April 1938 war Christus auferstanden, und die Herzen konnten sich, wie man so sagt, der Hoffnung öffnen, selbst wenn ausgerechnet am 16. April, am Karsamstag!, in der Zeitung gestanden hatte, dass es in Wien in den letzten drei Wochen 140 Selbstmorde gegeben hatte.

Natürlich wählten nicht alle den Selbstmord. Viele führten, wie man so sagt, ein normales Leben, jedenfalls beinahe. Andere überlebten im Gefängnis. Ein Korrespondent des «News Chronicle» schrieb, dass in Wien noch 12 000 Personen in Haft saßen und 40 000 in verschiedenen Bundesländern des ehemaligen österreichischen Staates. Also mehr, als das Wankdorf-Stadion in Bern fassen konnte, wo der Cupfinal gespielt wurde.

Die Abschweifung über Wien ist nicht der Tatsache geschuldet, dass Wien London frech die Rolle einer Fußball-Akademie weggeschnappt hatte, da es Wiege, Nest und Heimat des berühmten Wunderteams war, erhabener Ausdruck des klassischen Fußballs, den die Provinzler (darunter auch die Schweizer) stets im Blick behalten mussten. Wien hatte aufgehört, die Hauptstadt des habsburgischen Reiches zu sein, Sitz des kaiserlichen Adlers. Es war vorbei mit Österreich, Vorspeise für das Deutschland Adolf Hitlers. Vorbei mit dem großen Sindelar, dem Star des Wunderteams.

Bevor wir zum Endspiel von Bern kommen, noch eine kurze Bemerkung zu Wien. Die Gefangenen sind Diplomaten, Angehörige des Adels oder Juden. Dennoch, und ohne die geringste Ironie, konnte eine angesehene Zeitung der italienischsprachigen Schweiz, der «Corriere del Ticino» vom 29. April, einen als Leitartikel publizierten Brief aus Wien mit folgenden Worten schließen: «Der Nationalismus gibt den Österreichern panem et circenses. Genügt das nicht, um ihren Wohlstand zu sichern und ihnen ein Gefühl grenzenloser Dankbarkeit für ihren Befreier einzuflößen?»

Nun, bevor wir zur grasbewachsenen Oase vom Wankdorf zurückkehren, muss doch zumindest für die, die 1938 noch nicht geboren waren, gesagt werden, dass an jenem 10. April, also am Palmsonntag, in Deutschland und Österreich eine von Adolf Hitler gewollte Volksabstimmung über den Anschluss stattgefunden hatte – die Juden waren natürlich nicht stimmberechtigt –, um zu erfahren, ob der im März 1938 erfolgte Anschluss Österreichs an Deutschland gebilligt werde. Im Deutschen Reich hatten von insgesamt 99,542 Prozent Wählern 99,06 Prozent mit Ja gestimmt und 0,94 Prozent mit Nein. In Österreich waren von 53 996 Wählern der ehemaligen Armee 53 872 dafür und 76 dagegen. Hitler, stand in den Zeitungen, «ist zufrieden». Am 3. April hatte General Zehner, ehemaliger Befehlshaber des österreichischen Heeres, Selbstmord begangen.

Am 18. April, beim Schweizer Cupfinal, blies in Bern ein starker Wind, aber das Fußballfeld war in ausgezeichnetem Zustand. Ist es der Wind, der die Fahnen flattern lässt, oder sind es die Fahnen, die wie die Röcke der Frauen den Wind hervorrufen? 1938 schien das Jahr der Fahnen zu sein. Schon am 6. Februar in Köln für Deutschland–Schweiz (Fußball natürlich! Ergebnis 1 zu 1) «wehten unzählige Hakenkreuzfahnen in der Sonne». Zu Hitlers Besuch bei der großen Freundin Italien, der für jenes Frühjahr in Rom vorgesehen war, «sollten die Pfeiler an der Via Nazionale Bündel von Fahnen tragen und ebenso die anderen Tripoden an der Via dell’Impero». Fahnen überall, um die Klänge aus Lohengrin, zweiter Akt, zu begleiten:

Der Rache Werk sei nun beschworen

aus meines Busens wilder Nacht

Ja, das zwanzigste Jahrhundert ist das Jahrhundert der Fahnen. Später, aber lange nach 1938, wird ein Russe sagen: «Ich glaube, dass das Land verdammt viel besser zurechtkäme, wenn es als Nationalfahne nicht das unsägliche doppelköpfige Federvieh der Zaren oder die leicht freimaurerisch anmutenden Hammer und Sichel gehabt hätte, sondern das Wahrzeichen der Russischen Marine: unser ruhmreiches Banner des heiligen Andreas, unvergleichlich schön, das blaue Kreuz quer auf jungfräulich weißem Grund.»

Auch die Schweiz lernt die Bedeutung der Fahnen kennen. Beim Studium der teilbaren und individuellen strukturellen Charaktere untersucht der Maler Paul Klee eingehend das Schweizer Kreuz. Er will, sagt er, einige Fälle zeigen, in denen die Sache mit ebenso stringenter wie unwiderstehlicher Beredsamkeit spricht, denn das Kreuz genannte Individuum harmoniert sehr gut mit der Struktur. Sie interagieren, indem sie sich durchdringen. Handelt es sich noch um ein Individuum? Ja, um ein Individuum mit dem Charakter des regelmäßigen Kreuzes. Die Struktur muss in das Kreuz übersetzt werden.

Schon 1914 bemerkte der Schweizer Schriftsteller und spätere Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler in einer am 14. Dezember gehaltenen Rede scharfsinnig (leider muss man auch hier daran erinnern, dass einige Monate zuvor der, wie man sagt, Erste Weltkrieg ausgebrochen war): «Wir haben nicht dasselbe Blut, nicht dieselbe Sprache, wir haben kein die Gegensätze vermittelndes Fürstenhaus, nicht einmal eine eigentliche Hauptstadt. Das alles sind, darüber dürfen wir uns nicht täuschen, Elemente der politischen Schwäche. Und nun suchen wir nach einem gemeinsamen Symbol, das die Elemente der Schwäche überwinde. Dieses Symbol besitzen wir glücklicherweise. Ich brauche es Ihnen nicht zu nennen: die eidgenössische Fahne.» Ehre sei Carl Spitteler.

An der höchsten Fahnenstange des Wankdorf-Stadions würde eine Fahne über den Fahnen von Genf und Zürich wehen: die eidgenössiche Fahne.

Ein Jahr zuvor, also 1913, und diesmal in eben der Stadt, die Zürichs Gegenspielerin ist (im Sport, in der Wirtschaft, im Geiste), das heißt in Genf, der Stadt Calvins und Rousseaus, war einem anderen, allerdings aus einer Minderheit in der Minderheit stammenden Barden, nämlich Francesco Chiesa, einem italienischsprachigen Schriftsteller, die Aufgabe zugefallen, seine Meinung zu dem komplizierten Mosaik zu äußern, das die kleine Schweiz bildet. Er tat es in der ersten der «lateinischen» Städte Helvetiens. Er sprach nicht von den dreitausend (und mehr) Steinchen dieses Mosaiks, von dem angeborenen Widerstand gegen alles, was aus der Hauptstadt kommt, vom Konservatismus, der uns im Blut liegt. Er sprach vielmehr, unter großem Beifall, vom Zusammenleben der Völker in der Eidgenossenschaft, einem Vorbild für Europa und die Welt. Er schloss mit einer Ähnlichkeit, der ewige Dauer bestimmt sei – das Zusammenleben der Völker in der Konföderation sei mit den Säulen eines griechischen Tempels vergleichbar: «alle leicht schräg, alle unmerklich zu einer einzigen Achse hin geneigt, sodass sie, einzeln gesehen, gerade auf ihrem Sockel zu stehen scheinen, frei in ihrer Haltung, gerecht und vollkommen in ihrer Individualität, zusammen gesehen erscheinen alle, so wie sie sind, im Einklang. Das Auge nimmt die Schräge jener marmornen Linien nicht wahr, doch wandert der Blick an ihnen empor, erhebt er sich unbewusst bis zum idealen Schnittpunkt, in dem der gesamte Tempel zusammenläuft und ist … Der griechische Tempel ist eine Pyramide, deren Spitze wir nicht sehen.»

In welcher Höhe war die Spitze anzusetzen? Jener ideale Schnittpunkt? Wie weit über den Wolken? Dort, wo die Astronauten hingelangen? In der Nähe Gottes? Einige katholische Zeitungen warfen Francesco Chiesa hinterher tatsächlich vor, platonisch, nicht christlich gewesen zu sein. Tu platonicus es, non christianus.

Der Schweizer Cup ist mehr aristotelisch als platonisch. Das Ausscheidungsturnier, das am Tag nach Christi Auferstehung endet (in der Hauptstadt: auch wenn Bern, da hat Carl Spitteler recht, nicht Wien ist, nicht London, Paris, Madrid oder Rom), ist eine vollkommene Pyramide.

Den Sockel der Pyramide bilden alle Mannschaften des Landes ab der vierten Liga. Id est: Nicht alle dreitausend Gemeinden des Landes nehmen tatsächlich an dem Wettkampf teil. Bergdörfer müssten, um eine Elfer-Mannschaft zusammenzubekommen, den Pfarrer oder seine Haushälterin ins Tor stellen. Sie haben kein Feld, das als Fußballfeld bezeichnet werden könnte. Man wird dort Kartoffeln pflanzen, später, wenn der große Plan des großen Traugott Wahlen in Aktion tritt, in den Jahren, in denen das Land ganz von Achsenmächten umzingelt ist. Aber ernsthafter Fußball ist etwas anderes. Um ein Beispiel zu nennen: Ein Dorf wie Ossasco, im Nordtessin, am Südhang des Reduit (in Friedenszeiten Gotthardmassiv), ist eine Mikrosiedlung. Es zählt nur im Kopf einiger Linguisten, die Mikro-Archäologien erforschen, wegen seiner Endung auf asco, die auf ligurischen Ursprung verweist. Ossasco müsste alle alten Männer zwischen sechzig und neunzig mobilisieren, dazu in Nachbarorten noch Leute ausleihen, inklusive Pfarrer, und eine halbe Mannschaft von Ex-Brasilianern oder so importieren, um seine Fußballelf Dinamo Ossasco aufstellen zu können wie folgt:

Eliseo

Djalma Santos Nilton Santos

Franku ’t Zan Santisteban Gervàs

Manuel Attilio Ademir Vincenzo Rico

– Eliseo als Torwart? Ist er denn nicht schon über siebzig? – Der Schreiber O/17360 breitete resigniert die Arme aus: Was konnte er dafür? Als jemand die Bewohner von Ossasco gefragt hat, ob denn im Dorf niemand mehr heirate, haben sie geantwortet: – Na ja, wer weiß? Vielleicht der Eliseo, später mal, später mal: a passàn lè …

Eliseo auf seiner Eckbank schwieg. Wenn wirklich jemand zu ihm gesagt hätte, er müsse bei Dinamo Ossasco im Tor stehen, General Guisan wünsche es so, hätte er Ja gesagt: zu Befehl!, wie beim Karneval, wenn die Masken kamen und zu ihm sagten: – Spiel uns eine Polka –, dann spielte er die Polka. Die Mundharmonika verschwand beinahe unter seinem Schnauzbart à la Nietzsche. Er spielte ziemlich schlecht, aber trotzdem traten ihm die Tränen in die Augen, denn Polka bedeutete seine Frau als junges Mädchen, die Emilia, Tochter von Carlone, nun war sie tot, hatte aber noch erlebt, wie das «frin-fron», das Grammophon, auch in Ossasco Einzug hielt, sodass sie wochenlang von nichts anderem mehr gesprochen hatte außer davon, und was die Menschen so alles erfinden können.

Was werden sie am 18. April 1938 in Deutschland erfunden haben, das auf dem Gebiet der Technologie ganz vorne lag? Davon wusste Emilia von Carlone nichts, das Wort Technologie kannte sie nicht. Aber das in Angelos Osteria aufgestellte Grammophon vermittelte eine Vorstellung davon.

Dinamo Ossasco gibt es also nicht, Eliseo kann weiterhin in Frieden sein Glas trinken. Es spielen nur die ordnungsgemäß beim SFAV, dem Schweizerischen Fußball- und Athletikverband, eingetragenen Mannschaften. Nur sehr selten schafft es eine unbedeutende Mannschaft in den Viertelfinal, aber ausgeschlossen ist es nicht. Wie auch immer, ab dem Zweiunddreißigstelfinal veröffentlichen die Zeitungen die wachsende Pyramide und aktualisieren sie laufend.

In der gleichen Ausgabe, in der die Rede des österreichischen Innenministers Seyss-Inquart zusammengefasst ist, als er (am 6. März) in Linz die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert, oder in der die Rede von Kardinal Innitzer, Erzbischof von Wien, wiedergegeben wird, der (zwei Tage vor den Iden des März) einen Appell an die österreichischen Katholiken richtete und sie aufrief, Gott zu danken, weil er ihnen gewährt hat, dass die in Österreich erfolgten großen politischen Veränderungen ohne Blutvergießen vonstatten gegangen sind, und um eine glückliche Zukunft für alle zu beten: «Alle Befehle der Behörden müssen guten Willens ausgeführt werden», in der gleichen Ausgabe betonten die Zeitungen unseres Landes die Unternehmungen (l’exploit) kleiner Dorfmannschaften: Tramelan, Nidau, Sementina. Eine Mannschaft aus Einwanderern (der Dopolavoro: Wenn sie gewinnen, weihen sie ihren Sieg dem Bild des Duce in der Casa d’Italia, wenn sie verlieren, scheinen sie ihn um Milde zu bitten) wird hochbefriedigt sein, dass sie es so weit gebracht hat, dem «Spitzenverein» Servette gegenüberzutreten (sie wird 3 zu 0 verlieren), so wie ein Bauer Zeit seines Lebens selig sein wird, für die Wahlen auf die Liste der Partei gesetzt worden zu sein: in alphabetischer Reihenfolge, gleichberechtigt mit dem Rechtsanwalt und dem Industriellen. Aus dem Vergleich mit ihnen wird er natürlich geschlagen hervorgehen, um es mit dem Gemeindediener zu sagen, der für alle Fälle immer einen Knüppel bereithält: geschlagen wie der Dopolavoro von Servette, aber das ist die Demokratie!

Manchmal gelingt es einer dieser unbedeutenden Mannschaften, auf wundersame Weise in den höheren Teil der Pyramide aufzusteigen, die von Monat zu Monat schlanker wird: Mezzovico gegen Zürich!, bis schließlich auf dem Gipfel jenes Matterhorns, der auf fairer, direkter Ausscheidung fußt, eine einzige Fahne wehen wird. Zwischen März und April wächst die Spannung, natürlich werden Wetten abgeschlossen, bis die zwei Finalisten feststehen, die am 18. April im Wankdorf-Stadion von Bern gegeneinander antreten.

Wenn eine unbedeutende Mannschaft eine «Spitzenmannschaft» schlägt, ist die öffentliche Meinung zwischen Freude und Schmerz gespalten. Das Ausscheiden der Lieblingsmannschaft wird bedauert, doch kommt bei manchen heimliche Freude darüber auf, dass jedes Mal beim Tod eines Bischofs (und Bischöfe sterben ja bekanntlich nie oder fast nie) David aufs Neue Goliath besiegt. Die Davids der Geschichte: David, Finnland, Sementina … Im Falle Finnlands ist der Gegenspieler Russland, das heißt der Teufel. Und bei Sementina? Sementina ist jeder von uns, vom ersten bis zum letzten Werktag. Auch ein Acquistapace, ein Diotallevi, ein Sperandio, aus Brianza stammend oder in einem geografisch noch südlicher gelegenen Kreis auf der Mutter Erde aufgetaucht und in den Zwanzigerjahren, etwa in Pedrinate, dem südlichsten Dorf der Schweiz, eingebürgert, könnte theoretisch zum Bundesrat gewählt werden, Bundespräsident der Schweiz werden, an die Spitze des Landes aufsteigen, genauso wie ein Schwarzer danach streben kann, Weltmeister zu werden: wie ein Joe Louis, der wohl wissen wird, wie man einem Max Schmeling beibringt, wo die Sonne aufgeht. Theoretisch kann ein Schwarzer auch das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten anstreben und Othello das des Dogen.

Und Julius Caesar wusste nur zu genau, dass ein wilder Kampf ums Aufsteigen auch das Leben eines kleinen Bergdorfs in Gang hält.

1938 sind ordnungsgemäß zwei Mannschaften aufgestiegen, zwei große Familien aus Zürich und aus Genf, die kapriziöse Namen tragen: die Zürcher heißen Grasshoppers, also Grashüpfer, während Servette der Name eines Genfer Stadtviertels ist. Diese beiden Mannschaften liefern das Menschenmaterial für die Nationalmannschaft, Gasshoppers sechs und Servette vier. Der Elfte kommt aus Lugano, aus der Mannschaft, die es bis in den Halbfinal geschafft hat: Er darf die dritte Schweiz vertreten, die italienische Ethnie, denn Einfallsreichtum und Fantasie sind immer nützlich, vor allem im Strafraum (von Lugano wird Amadò zu Grasshoppers gehen, weil Grasshoppers – ein von den Juden der Stadt unterstützter Club, heißt es – dem Spieler eine angemessene und verdiente Belohnung bieten kann, die ausgezeichnete Position – als Mittelstürmer? – bei Firestone). So wird unser Fußball ein vollkommenes antonomastisches Abbild des harmonischen Zusammenlebens zwischen Angehörigen unterschiedlicher Rasse, Sprache und Religion sein: eine schöne Mahnung, ein schönes Vorbild für Europa: für die ganze Welt.

Das Endspiel am 18. April wird 2 zu 2 enden, nach der Verlängerung.

Am folgenden Tag, am 19. April 1938 (womöglich war es aber auch der 20. oder 21. oder …), geschah etwas scheinbar ganz Nebensächliches, eine dieser zahllosen Alltagsbegebenheiten, die insgesamt, in ihrer Banalität, das Leben der Menschen ausmachen. Einer der vielen laut Nazi-Ästhetik entarteten Künstler, Paul Klee, nimmt eine Seite der Zeitung jenes 19. April und benutzt die Seite anstelle einer Leinwand, um ein Bild zu malen. Das Bild nennt er Alphabet i. Es wird beschrieben als Schwarze pastose Wasserfarbe auf bedrucktem Zeitungspapier.

Bei der Zeitung handelt es sich um die «National-Zeitung», die im Februar jenes Jahres, also einen Monat vor dem Anschluss, in Wien zusammen mit der «Neuen Zürcher Zeitung» beschlagnahmt worden war. Die bedruckte Seite, die Paul Klee benutzt, ist die Seite 13 (glaubte Paul Klee an die magische Kraft der Zahlen?), die Sportseite: die mit dem Bericht über den Cupfinal des Vortages. Mit gewiss blitzschneller Hand, der Hand eines himmlischen Diebes («Kein O noch I schreibt man mit solcher Schnelle»), malt Klee, da die Vorbereitung des Bildes rein mental war («meine Tragödie ist fertig, ich muss sie nur noch aufschreiben»), auf das Blatt aus der «National-Zeitung» die Buchstaben des Alphabets samt einiger Hieroglyphen, die wie Masken anmuten: Zeichen einer Sprache, «die man nicht mehr kennt»? Der Gesang der Vögel, der Flug der Schwalben, die Sprache der Zigeunerinnen?

Klee befasst sich mit Farben. Wie viele (viele?) vor ihm weiß er, was Farben sind. Schon lange vor 1938 hätte er an den Betrachter Vincents Worte an Theo richten können:

«Aber sag mir, darf man Schwarz und Weiß nun verwenden oder nicht, sind das vielleicht verbotene Früchte? Nahmen Rembrandt und Hals etwa kein Schwarz? und Velasquez???» (Drei Fragezeichen setzt Vincent dahinter). «Les vrais peintres sont ceux qui ne font pas la couleur locale – und darüber diskutierte Blanc einmal mit Delacroix. Man muss immer einen intelligenten Gebrauch von den herrlichen Tönen machen, die die Farben eigenständig hervorbringen, wenn man sie auf der Palette bricht, ich wiederhole es dir, man muss bei seiner Palette anfangen, beim eigenen Wissen um die Harmonie der Farben, was etwas ganz anderes ist, als knechtisch und mechanisch der Natur zu folgen. Viel, alles, würde ich sagen, hängt von meiner Fähigkeit ab, die unendlich gestaffelten Nuancen einer Farbfamilie wahrzunehmen.»

Doch hier, im Falle Klees, ist der Ausgangspunkt vorrangig: nicht eine Leinwand, sondern eine Zeitungsseite, die selbst Farbe wird. Vergessen wir die Farbe. Nimm eine Zeitungsseite und betrachte sie, nicht um sie zu lesen, sondern um sie für etwas Banales, Alltägliches zu verwenden. Ist die Auswahl der Seite zufällig oder wohlüberlegt? Jeder kann sich die Situation leicht vorstellen. Man nehme den gewöhnlichsten Fall, man nehme eine Hausfrau. Nehmen wir einen gewöhnlichen Ort: Danzig. Nehmen wir eine gewöhnliche Frau: Johanna Trosiener. (Klees Katzenpupillen weiteten sich ein wenig.) Am späten Vormittag hebt Johanna Trosiener den Blick zur Pendeluhr in der Küche (wenn jemand Sanduhr denken will, möge er es tun) und spricht zu sich selbst oder vielmehr zu dem Kleinen, der in ihrem Bauch wächst: Sie werde ihn Arthur nennen; laut (oder stumm?) sagt sie zu ihm: Heute will es regnen, also koche ich Kartoffeln. Sie holt einen Korb noch erdiger Kartoffeln, und dann (sie ist jetzt nicht mehr Johanna Trosiener, wir sind nicht mehr im Jahr 1788, sondern längst mitten im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert großer Neuheiten), dann holt Johanna den Kartoffelschäler und eine Zeitung für die Schalen. Sie schlägt die Zeitung auf, um eine Seite herauszunehmen, die sie auf den Tisch legen will. Ihre Wahl wird nicht rein zufällig erfolgen, selbst wenn, wer handelt, nicht Arthurs Mutter ist und sehr weit davon entfernt, an die Gleichung zu glauben: il pleure dans mon cœur COMME il pleut sur la ville: Ein und derselbe Wille macht, dass es regnet, dass Jupiter Donner schickt, dass Gott es Tag werden lässt, dass der Schmerz alle Dinge durchdringt? Ist demnach niemand schuld, ist das Unglück im Leben immanent? Nach dem Motto: «Bagnacaval tut wohl, [sich] nicht zu vermehren». Nein, es wird keine unüberlegte Wahl sein. Eine Johanna Trosiener des 20. Jahrhunderts, 99,9 % sämtlicher Johanna Trosieners der Welt werden nicht die Seite mit den Todesanzeigen nehmen. Instinktiv finden sie es ungehörig, diese Seite zu benutzen, die Anzeigen mit den Namen derer, die vielleicht, im Mastdarm, am Beginn der Zersetzung, noch nicht vom ersten Wurm befallen sind, noch «frisch» von Druckerschwärze, um sie dann mit den Schalen zusammenzuknüllen und in den Müllsack zu werfen. Das ist, ALS OB du die Toten von gestern in den Müllsack stecktest. Wenn statt der bescheidenen Kartoffeln, die dem bescheidenen van Gogh teuer waren … Wenn Johanna Trosiener stattdessen den Fußboden putzen WOLLTE und Zeitungen darauf auslegen WILL, wird sie doppelt aufpassen. Es geht sich nicht gut oder ungestraft auf der Seite mit den Todesanzeigen, auf den Gräbern, auf den Begrabenen: auf den Toten.

Johanna Trosiener legt die Seite mit den Todesanzeigen in die Zeitung zurück und wählt eine andere. Für sie täte es jede beliebige Seite, die mit den bösen (oder, je nach Gesichtspunkt, guten) Nachrichten aus Wien: Sie macht, genauer gesagt, keine Politik. Den Lokalteil hat sie in drei Minuten durchgesehen, es genügt, die Überschriften zu lesen, am 19. April gibt es einfach keinerlei Neuigkeiten und wie jeden Montag fast nur Sport. Eine Johanna Trosiener aus Lugano hat aus dem Augenwinkel gesehen, dass im Splendido (früher hieß es Splendide, dann mussten sie den Namen italienisieren, um die italianità des Tessins zu verteidigen) Filme «100% deutsch gesprochen» gezeigt werden, und was noch? Diensthabende Apotheke? Der Wille will, dass alle bei guter Gesundheit sind, es lebe der Wille!

Nicht alle, aber viele der Johannas, die an den zivilisierten Orten der Welt leben, in der Schweiz zum Beispiel, müssen allerdings auf ihren Mann Rücksicht nehmen, der mittags, wenn er nach Hause kommt, zur Zeitung greift, bevor er sich zu Tisch setzt, sie etwas fahrig durchblättert und unweigerlich immer bei der Sportseite landet: Es ist ein sportlicher Mann, der sich Sonntag für Sonntag darauf vorbereitet, seiner auserwählten Mannschaft seine Unterstützung, seinen Teil an Zurufen oder Pfiffen angedeihen zu lassen. Und es gibt noch weitere Punkte, die eine kluge Hausfrau bedenken muss. Da ist eine Tochter, die sich für die Mode interessiert, ein Junge, der die Kreuzworträtsel und Bilderrätsel löst, da ist der Älteste, der eine Stelle sucht, weil die Arbeit, die er hat, eine Zumutung ist (es ist so, ihn trifft keine Schuld: in dem Jahrhundert nach Arthur, dem Jahrhundert des Taylorismus, ist die Arbeit häufig eine Zumutung – in Wirklichkeit sagt er: ein Scheißdreck!), außerdem sucht er auch ein Zimmer zur Untermiete, weil er es satt hat, sagt er, in einem Käfig zu wohnen. Und so weiter, und so weiter. Das Leben besteht aus vielen Dingen, die Zeitung gibt auf alles eine Antwort, sie ist die Enzyklopädie des Alltäglichen, und Hegel sagt zu Recht (auch wenn Arthur Schopenhauer Hegel für einen ziemlichen Scharlatan hält), dass Zeitunglesen die moderne Form des Gebets ist.

Dachte Klee an etwas Spezielles, als er die Sportseite der «National-Zeitung» wählte? Oder war es ihm ganz gleichgültig? Und dass es die Seite 13 war? Höchstwahrscheinlich ließ Klee sich nicht von esoterischen Vorstellungen über die 13 einfangen. Mied Klee die Seite 5? Die 5 verbindet in der Tat die teilbare 2 mit der unteilbaren 3. Auch in der freimaurerischen Kabbala bezeichnet die 5 die weibliche Welt: 2 ist die Frau und 3, die vollkommene Zahl, der Mann. 5, die Kombination der ersten geraden und der ersten vollständigen ungeraden Zahl, wäre demnach das weibliche Element des Paares, das befruchtete Weibliche, die Zahl der Venus als Göttin der befruchtenden Vereinigung, der zeugenden Liebe, Archetyp der Erzeugung. Was für ein dreister Gedanke, einen Tag wie den 19. April 1938 zu erzeugen. Eine doppelte 5 hingegen ist der Abakus der Natur, stellt die Finger der zwei Hände dar. Im lateinischen Zeichensystem bildet X das Andreaskreuz, die beiden Hälse der Sanduhr, die beiden Speichen des Rads der Zeit. Zwei Fünfen (V: Hände, Trichter, Tabernakel) verbinden sich an den Spitzen (X) und bilden einen Kelch, wie in der Lyrik der englischen Manieristen, der großen Wort-Spieler, eines Dylan Thomas; sie bilden den Gral. Die Punkte, die ihn definieren, zeichnen das Idealschema von Pflanzungen. Das Archetypische der 10 zeigt sich vom Zehnt bis zur Dezimierung. Also sprach Zolla. Dachte Klee an die Dezimierung der Juden, im Angesicht ihrer radikalen Auslöschung? Und die 13? Berücksichtigte Klee, dass für einen Dichter des Barocks wie Tasso die tragende Achse eines Poems von zwanzig Gesängen nicht die 10, sondern die 13 ist? Es ist unmöglich zu sagen, ob Klee in jenem Augenblick an Archetypen dachte. Man kann nur willkürliche Vermutungen anstellen, die einer wie der dort sitzende Schlummerer ohne Weiteres als müßig betrachtet: lateinisch nugae: bevor man sich dem Schlaf ergibt, der wie Blei auf der Stirn lastet und einem die Augenlider zudrückt. Befasste Paul Klee sich mit Sport? War Paul Klee Leser der nationalen & ausländischen Sportnachrichten? Man müsste wenigstens jemanden fragen, der ihn gekannt hat, zum Beispiel seinen Sohn. Oder sich verhalten wie der Historiker, wenn er über etwas nichts weiß: er muss sagen, dass er es nicht weiß.

Doch die Frage ist ganz unwichtig. Von großem Interesse ist hingegen zu versuchen, eine Bedeutung anzubieten (anbieten?) für die Zeichen (aus welcher Tiefe sie kommen), für die Hieroglyphen, die Klee auf das bedruckte Papier der «National-Zeitung» gemalt hat.

Unterdessen hob einer der um den Wirtshaustisch Versammelten vorab die Hand und bat um das Wort.

– Herr Klee! Kann man von Hieroglyphen sprechen, ohne in Häresie zu verfallen?

– Ohne in Häresie zu verfallen!, erwiderte Klee, indem er zweideutig die Augen schloss mit der Gutmütigkeit der Katze, wenn sie sich freut, die gütige Seite ihrer Katzenseele zu zeigen.

Einer, der in der Windfabrik arbeitete (kurz gesagt, er unterrichtete), Herr Professor Glaser, der Einzige in der Runde, der eine Krawatte trug, teilte dagegen die Sorge der Formalisten, die es arbiträr finden, etwas eine Bedeutung geben zu wollen, das keine Bedeutung haben will. Als wollte man eine Tür mit Schulterstößen aufbrechen, wenn es gar nichts zum Aufbrechen gibt. Die Tür steht offen.

Doch Klee beruhigte alle. Das Wort Hieroglyphe ist ein dreifach gesegnetes Wort. Es ist an und für sich schon von Heiligem durchdrungen: von Erinnerung: von Religion, sodass wir ruhig schlafen können.

Über das Paradoxon lachend, schielte er zum Schlummerer hin. Das Problem aber (wie es zur Freude derer, die gern an einem Wirtshaustisch in Gesellschaft trinken, mit fast allen Problemen geschieht) blieb offen.

– Man nehme – nun war der Schreiber O/17360 an der Reihe – man nehme das scheinbar am leichtesten lesbare Zeichen auf Klees Bild: Klees O ist der Buchstabe O, der dreizehnte im italienischen Alphabet: noch eine 13! Oder ist es eine Null, oder genauer gesagt, wenn man so will: Aleph-0 des Mathematikers Georg Cantor?

Könnte Klees großes O nicht eine Antwort sein, eine Herausforderung? An Mondrian? Wer weiß! Die gebogenen Linien, sagt Ranuccio Bianchi Bandinelli richtig – Arthurs Wille hat ihm zu Ostern ein schönes Osterei beschert, er wurde beauftragt, Hitler durch die Uffizien zu führen, als Hitler im Frühjahr 1938, wenige Tage nach dem Schweizer Cupfinal im Wankdorf-Stadion von Bern am 18. April, seinen ruhmreichen iter per Italiam unternahm – die gebogenen Linien, sagt Ranuccio, sind voller individueller Sensibilität, leicht kalligrafisch und auch ein bisschen lasziv. Der Schlummerer hob kurz das linke Augenlid. Wer ihnen folgt, ist verloren. Ein Maler, ein Holländer, ein Abstrakter, flüchtete aus Siena, als er bemerkte, dass ihm auf den Straßen, leibhaftig, Duccios Engel, als Mädchen gekleidet, entgegenkamen: Er fürchtete, sich in ihrem Oval zu verlieren.

Mondrian, der von Spinoza Inspirierte, ganz dessen Ethica ordine geometrico demonstrata verpflichtet, erreichte ab 1931 / 32 die vollkommene Kreuzung der Geraden. Ordnung und Reinheit, das jahrhundertealte «flandrische Leinen». Der platonische Mondrian, der Keusche, der Asket. Der calvinistischste unter den abstrakten Künstlern. Wäre er Philosoph und nicht Maler gewesen, hätte er es wie Origenes machen können, sich blenden, um nicht durch Frauen von seinen Spekulationen abgelenkt zu werden. Durch ihr Oval.

Laszivität der gebogenen Linien. Und Klee war ihretwegen ein verlorener Mann?

Klee lachte herzlich und trank, zu Ehren des Mediterranen im weitesten Sinne, von Siena und den Sieneser Hügeln in der Schweiz, ein gutes halbes Glas Merlot: aus der Kellerei von Mendrisio. Doch was war Klees O?

Auf den ersten Blick ist es durchaus ein O, ein Kreis, aber nicht vollkommen rund, es ist nicht, nein nein nein nein, das O von Giotto; es ist nicht mit dem Zirkel gemacht. Ist es ein O wie ein alter verbogener Ring, ein betrogener Geliebter, der sich an dem auf dem Jahrmarkt geschenkten Liebespfand rächt? Ein verbeulter Rahmen, der auf dem weiten Feld der Abfälle gelandet ist?

Ein O zu interpretieren ist, als wollte man eine Note für Trompete interpretieren, die aus einem Trompetenkonzert, einem Weihnachtsoratorium isoliert in die ländliche Einsamkeit dringt, einem Tuba mirum spargens sonum per deserta regionum entsprungen, einem Strawinsky: und eine wütende Hand dreht dir das Radio ab und sie bleibt da stehen in der Dunkelheit, diese einzelne Note in der Nacht.

In der ganz deutschen Nacht hörte man fortissimo das Tuten einer Hupe, das Frauen, Alte und Kinder im ganzen Häuserblock im Bett auffahren ließ. Die Männer waren in den Kasernen. Sie lagerten auf dem Land (wie es bei einem mondrianesken Ariost heißt)

zu zehnt, zu zwanzigst, zu viert, zu siebt, zu acht.

Niemand (oder doch, durch geheime Koordinaten, Mondrian), niemand protestierte gegen die Schamlosigkeit dieses Hupens, das von dem schwarzen Mercedes kam. Und dann war das Auto schon wieder losgefahren mit extra lautem Knirschen von Nagelreifen auf dem körnigen Asphalt: auf Wiedersehen.

Andernorts auf der berüchtigten Seite 13 der «National-Zeitung», unweit von der Stelle, wo er blitzartig sein O hingeworfen hatte, deutete der entartete Maler Paul Klee so etwas wie ein schüchternes H an, doch vielleicht war es gar kein H; vielleicht war es ein Gestell, wie man es in Turnhallen findet, eine Sprossenwand, an die Turnlehrer – solche, die Tag und Nacht die Trillerpfeife im Mund haben, die von den verstörten Bergbuben Ungeliebten – den aus dem Tal in die Stadt gekommenen Jungen schicken, weil er schon so krumm, plump, vertrottelt daherkommt wie ein Landstreicher, ein Schandfleck, ein Spaghettifresser und schon den schiefen Gang eines Bauern hat; da an der Sprossenwand nageln sie ihn dann fest, damit sich seine verfluchte Wirbelsäule eines mediterranen Bauern etwas aufrichtet, da er nichts mehr von dem Griechentum weiß, das in ihm lebendig sein müsste, aber erloschen ist: Herrgott, er soll lernen, Haltung anzunehmen wie ein kühner Soldat und dir mit stählernen Augen in die Augen zu blicken. Wie die von der Wehrmacht.

Danach: als der Mercedes mit der ungeheuren Hupe weg war, die selbst ein Strawinsky nicht hätte nachahmen können in der Strawinskyschen Absicht, Herren im Frack, violett gewandeten Monsignori und tief dekolletierten, zur Vergewaltigung einladenden schönen Damen im hell erleuchteten Konzertsaal die wohlgeformten Ohren zu zerfetzen: folgte eine lange Stille in der deutschen Nacht. Tief im Herzen der Nacht war sie, diese lange Stille, in der Nacht des zeit-losen Herzens, in der intempesta nox: Wie spät mag es sein? Eins? Zwei? Ist es schon drei, oder vier, so fragt sich, sich im Bett wälzend, doch hätte sie niemals, auch wenn man ihr eine Million Mark dafür gegeben hätte, das Licht angeknipst, eine beliebige Mutter Arthur Schopenhauers des 20. Jahrhunderts, verloren im deutschen Sturm, ohne rettendes Floß, kein Arthur mehr, keine Hilfe weit und breit. Und mit ihr alle die korpulenten, reizlosen Mütter armer Schlucker, die wer weiß wo sind. Im Gefängnis? Beim Verhör? Wo bloß, wo? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zugleich denken sie mit unendlicher Wehmut an den Aufschrei, der durch das Radio aus dem Stadion tönte, wenn einer ein Tor geschossen hatte.

Das waren die Friedenstage, und ein Mann konnte, so sagte (gottesfürchtig) seine Frau, den Kopf ans Radio halten und Minute für Minute das Spiel verfolgen.

– Ich weiß nicht, was sie daran finden –, würde sie dann an einem beliebigen Montag beim Wäscheaufhängen (die schöne Wäsche der schönen Friedenstage) zu ihrer Nachbarin sagen, – aber auch meinem Mann gefällt es, irgendetwas muss doch dran sein.

Das sind die Banalitäten, die einem in Kriegszeiten in den Sinn kommen. Jedenfalls füllte der Mann damit in Friedenszeiten seine Sonntagnachmittage aus. Während sie sich im Bett wälzte, konnte eine Johanna Trosiener des 20. Jahrhunderts zu dem hölzernen Engel beten, den sie einmal, bevor sie daherkamen, um die Tage des Friedens zu stören, in Düsseldorf gekauft hatte: ihn bitten, noch viele Fußballspiele zu schicken, jeden Sonntag, mit vollem Stadion, das sich dann ganz langsam leert, während die Straßenbahnen in den Kurven und an den Kreuzungen klingeln und die Männer vom Fußballspiel nach Hause bringen, genau rechtzeitig zum Abendessen. Ja, der Krieg ist Mangel, Abhandenkommen der Fantasie.

Oder war das O von Klee die Eingrenzung eines privilegierten Raums? Die Schaffung eines Theaterraums – das Theater! – des Vergessens und gleichzeitig der Verfügbarkeit für den, der hinschaut? Aber schauen die Besucher des Klee-Museums in Bern denn hin?

Nicht nur der Schlummerer döste. Da rief eine in der Wüste rufende Stimme immer wieder: Es war der Raum eines griechischen oder Renaissance-Tempels. Was für eine Art Schauspiel wollt ihr? Wollt ihr, dass ein Wille der Macht anfängt? Wollt ihr, dass die Jagd nach dem Glück beginnt? Das Gefühl der Unausweichlichkeit, der Verfügbarkeit? Oder ist es der Tempel, den man wiederfinden muss, ein Ort, den man Gott übergeben muss, damit er zurückkehrt, ihn zu bewohnen? Ein Traum?

Das O von Klee stand an einer bedeutsamen Stelle. Die schwarze Tinte hatte die Grasshoppers-Formation ausgespart: Huber, Minelli, Weiler; Springer, Vernati, Rauch; Bickel, Rupf, Artimovic, Xam Abegglen, Chrismer.

Während der Wirt ein paar Gläser trocknete, fragte er erneut:

– Stimmt es oder nicht, dass die Grasshoppers ganz von den Juden finanziert werden?

Verstümmelt, teilweise ausgelöscht, hatte das O von Klee hingegen die Mannschaft von Servette, und in der Tat wird sie bei der Wiederholung des Endspiels unvermeidlich unterliegen: man würde sagen: notwendigerweise, schicksalhaft, nach dem Wollen des Willens. War Klee demnach einfach der Vollstrecker einer Botschaft, aus den himmlischen Gefilden überbracht von einem Regenbogen, der aus grauem Himmel über Bern herabgestiegen war? Klee hatte die Vernichtung, den Krebs gezeichnet, der die Hälfte der Genfer Formation zerfressen sollte. So war der Name des Torwarts ausgelöscht, der des rechten Verteidigers, die Hälfte des Metodo-Mittelläufers und des linken Mittelfeldspielers. Von den Stürmern war der Name des rechten Halbstürmers verschwunden. Es überlebten der Mittelstürmer Belli (ein Franzose, der als solcher mehrere Monate lang in den Genuss der Gastfreundschaft im Stalag IV F in Deutschland kommen wird, mit der Häftlingsnummer 36293) und das linke Offensivtandem Trello Abegglen und Georges Aeby.

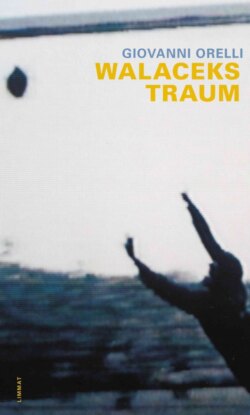

Die sonderbarste von Klee vorgenommene Verstümmelung erlitt der rechte Halbstürmer Génia Walacek. Verschwunden der Name vom Gürtel aufwärts, der Grenzlinie zwischen oberem und unterem Energiefeld, aber die Endsilbe des Namens überlebte Klees blitzartige Geste – er selbst der lila Schöpfer, der gedrungen wie ein soeben von der Stange aufgeflogener Sperber flattert –: die Silbe cek, der Teil, der am meisten an die arme Tschechoslowakei von Masaryk und Beneš erinnerte, das angekündigte Opfer nach dem narbenbedeckten Österreich.

Walaceks Name entzweigeschnitten. Vom Gürtel abwärts kannst du ganz ihn sehen. Davongeflogen die Drachen-Seele, die Nummer 8 des rechten Halbstürmers zur Hälfte abgeschnitten und auf Null reduziert.

– Aber dann kann das O des Herrn Klee zu allem werden! –, bemerkte der Wirt hinter der Theke spontan. Es konnte das Schwert der japanischen Folter sein, das Schwert Japans, das sich drohend an die Seite der Nazifaschisten Europas gesellte. Im Frühjahr 1938 wusste ein Bergbub, geboren am 30. Oktober 1928, wenig oder nichts, nein, gar nichts von dem, was in der Welt geschah. Er hatte kein Buch zu Hause, seine einzige Schule außerhalb der Schule war die Wirtschaft seiner Eltern, je nach den Gästen. Manche brachten Nachrichten, Fetzen von Tatsachen und Kommentaren, manche verkündeten ihre Meinung, bevor sie ihr Glas leerten und wieder ihrer Wege gingen. Der Schreiner hatte eines Tages über verschiedene Bestrafungssysteme gesprochen. Nicht über alle: – Gott bewahre! –, sagte er, er kenne nur einige davon. Und direkt an den Jungen gewandt, denn der war der Einzige, der ihm zuhörte, während alle anderen sagten, ein Glas genüge, um ihm Nachmittag für Nachmittag den Affen zu erneuern, was bedeutet, tagtäglich melancholisch betrunken zu sein, direkt zu dem Jungen sagte er, eines davon sei die chinesische Methode.

– Du nimmst einen –, sagte er, – verschnürst ihn wie eine Salami und stellst ihn unter tropfendes Wasser. Wie wenn du, um Ostern herum, einen unter einer Dachtraufe festbindest, wenn der laue Wind Tag und Nacht den Schnee zum Schmelzen bringt: ein Tropfen pro Sekunde, mitten auf die Halbglatze. Die Stärksten und die Dümmsten oder Blöden, Vollidioten, Schwachsinnige und Irre konnten einen Tag durchhalten, die Übrigen wurden schon nach zwei Stunden rasend. Die andere Foltermethode, die japanische, geht so: Man nimmt einen Mann, fesselt ihm die Hände auf dem Rücken und legt ihm einen Kragen aus Blech um den Hals, ein schönes, am inneren Rand messerscharf in die Haut schneidendes Lätzchen. Dann wird der Mann in eine verlassene Ebene geführt und dort ausgesetzt. Sie rufen ihm zu, dass er frei sei zu gehen, wohin er wolle. In der Tat läuft der Mann eine Weile bei vierzig Grad in der Sonne, dann versucht er zu schreien, zu rufen, zu weinen, dann zu beten, Gott anzurufen, ihn zu verfluchen und mit ihm das ganze Menschengeschlecht und den Ort und die Stunde seiner Geburt und den Samen, mit dem er gezeugt wurde.

Professor Glaser fiel ihm ins Wort:

– Arthur hat Recht: Woher nahm Dante den Stoff für sein Inferno, wenn nicht aus dieser unserer wirklichen Welt?

Der Schreiner ertrug die Unterbrechung mit orientalischer Ruhe. Von einem Dichter namens Giacomo Leopardi hatte er gelernt, dass die menschliche Bosheit eine Folge des Unglücklichseins ist und nicht umgekehrt. Welch unglückliches Volk die Deutschen sein mussten! – Die Sonne mit ihrer Gluthitze wird sich an einem gewissen Punkt seiner erbarmen. Mit Hilfe des Hungers, der Müdigkeit, der Stolpersteine wird der schöne runde Kranz, der wie der Kragen um den vornehmen Hals eines Edelmannes aus dem 17. Jahrhundert aussieht, dem Gefesselten in Form seiner ganz persönlichen Guillotine den Kopf abschneiden. – Der Schreiner sagte auch (hatte er das vielleicht selbst erfunden?), dass einmal ein Lastwagen nicht richtig festgezurrte, dünne Blechplatten eine steinige Bergstraße voller Löcher hinaufbeförderte. Es wehte ein heftiger Wind, derselbe, der an den Fahnen und an den Röcken der Mädchen zerrt. So löste sich eine Platte und flog ein Stück durch die Gebirgsluft wie der Krummsäbel eines Riesen, der fliegende Teppich eines Zauberers. Hinter dem Lastwagen fuhr ein Mann im Pullover, mit Brille und Mütze, auf seiner Motosacoche, und die Blechplatte schnitt den Hals des Motorradfahrers durch wie ein Rasiermesser, ohne dass dieser einen Mucks machen konnte. Er schloss nicht einmal die Augen. Der abrasierte Kopf rollte wie ein Ball einen Abhang hinunter, und der Rest, Motorrad und enthaupteter Körper, fuhr noch das kurze gerade Stück auf der Straße weiter, bis das Motorrad bei der ersten Biegung ins Leere stürzte mit dem Mann, der nicht von Klees O, sondern vom fliegenden Schwert des Zauberers geköpft worden war. Vielleicht war das O von Klee auch gar nicht das Schwert der japanischen Folter, sondern der Autoreifen, den die Fischer einer nordischen Insel dem wegen Ehebruch zum Tode Verurteilten um den Oberkörper binden.

– Was ist ein Ehebruch?

Der Schreiner erklärte mit größter Schamhaftigkeit und Präzision, so als würde er ein Möbelstück aus massivem Holz mit Intarsien verzieren, das Wort Ehebruch. Dann fuhr er fort: – Sie setzen ihn senkrecht im Meer aus. Sie befestigen ein leichtes Gewicht an den Füßen des Mannes, binden ihm den Reifen so um den Oberkörper, dass der Mann aufrecht schwimmt und der Kopf vom Hals aufwärts aus dem Wasser ragt. Auf den Kopf binden sie ihm einen schönen glitzernden Fisch. Ein Reiher oder irgendein anderer Meeresvogel mit hartem Schnabel wird, wenn er den Fisch sieht, im Sturzflug herabstoßen, um ihn aufzuspießen, und dabei mit seinem sehr langen Schnabel die Schädeldecke des Ehebrechers durchstoßen.

– Was für Länder! –, sagte der Kackschneider. – Aber könnte man nicht einfach sagen, dass das O von Klee ist, was es ist: eine Null?

Vielleicht schon. Klee schien einverstanden zu sein, er schien es Walacek und Genossen weiterzusagen. Er musste sie kennen, 1938, sie waren die Fußballnationalmannschaft, die unter Kapitän Karl Rappan, dem Fuchs, dem Erfinder des Riegels, in Paris gegen Großdeutschland unter dem schlauen Sepp Herberger antrat, gegen Hitler-Deutschland, das Verteidigung und Angriff mit fünf Großen aus dem österreichischen Wunderteam gestärkt hatte:

Für deutsches Land das deutsche Schwert!

So sei des Reiches Kraft bewährt!

Lohengrin III, 3

Ja, sprach Klee, ich werde von der Hakenkreuzbande als entarteter Künstler bezeichnet. Ich bin einer, ich glaube, einer zu sein, der davon überzeugt ist, dass man die Sprache der Deutschen von Grund auf erneuern muss, indem man Tabula rasa macht mit dem, was sie mit ihrer Droge hineingepumpt haben. Man muss bei Null anfangen, bei einem Vorher, vor der Vernunft, wenn die Vernunft auch das ist, was zu den Hakenkreuzfahnen geführt hat, massenhaft konntet ihr sie in Köln wehen sehen, als sie eines ihrer Rituale abgehalten haben, wenn die Vernunft auch das ist, was zur Pervertierung der keuschen Bedeutung von Wörtern wie Blut und wie Boden geführt hat. Wörter, die im 18. Jahrhundert auf Weine angewendet wurden. Wir müssen wieder bei Null anfangen.

– Und welche Rolle hätte ich bei all dem? –, schien Walacek ihn besorgt zu fragen.

Klee schien lachend zu antworten:

– Du warst die Nummer 8, der Halbstürmer. Und indem ich dich und die Acht halbiert habe, habe ich dich wieder auf Null gebracht.

In Walaceks Augen lag immer noch ein Rest Angst. Die Zahl Null macht Angst. Als hätte Klee im Hof des Kindergartens oder der ersten Klasse Grundschule mit Kreide einen Kreis gezeichnet, ein O, und alle Kinder darum herum gesetzt und dann der Lehrerin ein Zeichen gemacht, das bedeuten sollte: los! Die Lehrerin (hübsch, wirklich sehr hübsch, verlockende Kurven rechts, verlockende Kurven links, reizende Öhrchen und Stupsnase) sagte daraufhin: – Jetzt spielen wir Faules Ei.

Doch als Bubi an die Reihe kam, der Sohn des Majors, der zu Hause in Wien schon lange vor 1938 beim Eintreffen von Gästen den Arm zum Gruß hob wie ein kleiner Hitler, da ließ Bubi sein Taschentuch genau hinter dem Rücken des kleinen Sindelar fallen. Sindelar spürte sehr wohl, dass das Taschentuch hinter ihm lag, und er hätte es aufheben und Bubi hinterherrennen und ihn innerhalb einer Runde einholen müssen, andernfalls wäre er das faule Ei gewesen. Aber er hob es nicht auf. Ein Sindelar hätte alle feisten Bubis und Söhne von Biertrinkern des Dritten Reichs mit drei Sprüngen eingeholt, aber es ekelte ihn bei dem Gedanken, dieses Taschentuch aufheben zu müssen, das Bubi in die Hand genommen, eine ganze Runde lang in seiner Hand gehalten hatte, und die Runde war groß. So wurde der kleine Sindelar das faule Ei, und alle Kinder riefen in ihrer Ahnungslosigkeit: faules Ei, faules Ei. Sindelar erfand eine Notlüge, er sagte, dass man ihn wegen einer wichtigen Sache zu Hause erwarte, und hörte zu spielen auf. Für immer. Er konnte weder mit Bubi noch für Sepp Herbergers und Hitlers Großdeutschland spielen. Sie fanden ihn vom Gas getötet. Selbstmord oder Strafe? Walacek zitterte einen Moment, so wie wenn man aus dem Augenwinkel den Beine brechenden Verteidiger wutentbrannt und missgünstig auf sich zu rennen sieht. Eine Null? Nein. Es hätte ihm nicht gefallen, wie ein guter Genfer aufzuwachsen, nichts als Wohnung und Büro, wie eine zuverlässige Benzinpumpe, die unterschiedslos diesen und jenen Tank mit Treibstoff füllt. Er hätte kein Baum im Stadtpark oder auf einem Platz sein mögen, mit einem kleinen Zaun drum herum, genau wie ein Waisenhaus- oder Internatszögling. Ebenso wenig hätte er alle seine Abende, alle Sonntage seiner zwanzig Jahre mit Kartenspielen verbringen mögen, denn wenn er auch nie eine Zeile Schopenhauer gelesen hatte – er wusste nicht einmal, wer Schopenhauer ist –, so ahnte er doch undeutlich, dass nichts die elende Seite der Menschheit mehr entblößt als Kartenspielen, dass die Langeweile für den Sonntag steht und die Notwendigkeit für die übrigen sechs Tage der Woche. Walacek hatte seinen Platz als Halbstürmer gefunden und war froh, denn ein Halbstürmer ist mehr als ein Flügel mit seiner festgelegten Rolle, am Aus entlangrennen und von der Grundlinie aus eine Flanke in den Torraum schießen. Ein Halbstürmer muss den Überblick über das Spiel behalten, mit den anderen Mittelfeldspielern im Dialog bleiben, nicht nur seinen Flügel losschicken, sondern auch den Flügel auf der anderen Seite, mit langen flachen Pässen, die die gegnerische Verteidigung täuschen, oder er muss seinem Mittelstürmer vor dem Tor einen Pass in die Tiefe zuspielen, der aber kein schwacher Torschuss sein darf, kein Weihnachtsgeschenk oder mit weißen Handschuhen getätigter Anruf für den gegnerischen Torwart.

Bubis Taschentuch war verdreckt wie das Laken von Franz im Internat, als Walacek und Sindelar eisern in den Vorstadtmannschaften spielten, wo geprügelt wird, wo man, vor allem die Schmächtigeren, die Techniker wie Sindelar und Walacek, Erfahrung sammelt, wenn es denn gelingt zu vermeiden, dass einem jemand (die, die sie Metzger nennen) die Beine bricht. An einem Freitagabend, bevor die «Gäste» des Internats den Zug in die Weihnachtsferien nahmen, hatte der Oberaufseher einen Inspektionsrundgang durch die Schlafsäle gemacht. Jeder Bub stand neben seinem Bett. Als der Oberaufseher vor Franzens Bett angelangt war, schob er seinen bleichen, behaarten Arm unter Franzens Kissen und warf abrupt mit einer gezielten Bewegung die weiße Decke samt Federbett zurück, sodass, wie beabsichtigt, das Laken darunter zum Vorschein kam, die Kuhle, in der dieser Hund von Franz mit seinem Judengesicht schlief. Das Laken war besudelt, und der Oberaufseher rief mit gekrümmtem Zeigefinger alle rund um Franzens Bett, alle im Kreis, damit jeder sich das schmutzige Laken genau anschaue. Ein Kleinerer aus der zweiten Reihe versuchte zu sehen, so viel er konnte, indem er zwischen den Körpern der Größeren, Frecheren, die vor ihm standen, hindurchspähte: wie beim Fußball. Es war kein Blut, es waren gelbliche Flecken, an den Rändern leicht braun, als hätte da jemand, um dem Franz erneut einen Streich zu spielen, ein faules Ei zerquetscht. Die Kleinsten baten anschließend Rudolf, Rudi, der immer alles wusste, um eine Erklärung. Denn alle hatten angefangen, ordinär zu lachen und sich mit dem Ellbogen anzustoßen, aber nicht so, wie wenn gleich ein Freistoß aus achtzehn Metern geschossen wird und sämtliche Verteidiger eine Mauer bilden, mit ein paar Gegnern darunter, die mit den Ellbogen dazwischenfunken. Franz war der Einzige, der sich keinen Millimeter wegrührte, er blickte auf sein Laken, als läge er selbst da anstelle des Lakens, sein unheiliges und jede Sekunde dieser Hölle, die er durchmachte, ununterbrochen entweihtes Grabtuch. Er blickte darauf mit seinem schmalen Gesicht und seinem traurigen Mund mit den feinen wohlgeformten Lippen, und einmal hatte der Zeichenlehrer Zaccheo, der außerhalb der Schule auch Maler war und in der Klasse immer von «unserem Pavolo Veronese» sprach und, wenn einer ihn fragte, welche Farbe er nehmen solle, zur Antwort gab: «Nehmen Sie Hirnfarbe», weil er alle siezte, einmal hatte Zaccheo sich vor Franz hingestellt, hatte ihn durchdringend angesehen mit seinen Augen einer verschlagenen und zugleich verschlafenen Katze und zu der ganzen Klasse gesagt: Alle Mädchengestalten von Botticelli einschließlich der Madonna haben so einen Mund.

Génia Walacek öffnete die Augen ins Leere. Aber der Oberaufseher hatte keine Ahnung von Botticelli. Er konnte, mit Witz, mit Nachdruck, das heißt, indem er mit seinen klobigen Fingern eine mechanische Übersetzung des Arrangements in die Tasten haute, Lili Marleen spielen. Schön, schön. An sich musste Lili Marleen genau das Gegenteil von Bubi und der Bubi-Rasse sein. Lili Marleen hat etwas Schönes, ganz das Gegenteil von Bubi, der auch noch zwei Pfirsiche gestohlen hatte, die einer der Kleineren nicht zu essen wagte und seiner Mutter zu Weihnachten mitbringen wollte. Mistkerl und Dieb, gib die zwei Pfirsiche zurück, auch wenn sie so hart waren wie Tennisbälle: Man hätte ein bisschen spielen können damit, con, avec, sic, so beinahe rennend auf dem Rückweg durch die Unterführung des Berner Bahnhofs, in Eile, beinahe in Hetze, in der Angst, ja nicht zu spät zurückzukehren vom Klee-Museum in Bern, wo man die Schwarze pastose Wasserfarbe auf bedrucktem Zeitungspapier wieder hatte sehen wollen: beinahe rennend zwischen den Leuten in den langen Gängen der Berner Unterführung, die von geschäftigen Leute wimmeln: und sich wieder wie ein Junge mit einem Tennisball fühlen. Kapitän Severino Minelli, in zweiter Linie bei den Grasshoppers, in erster Linie Verteidiger und Kapitän der Nationalmannschaft, sagt nämlich, dass man so, mit einem Tennisball, einen Fußball kontrollieren lernt. Bis man so weit ist, dass sie einem gehorchen wie Bälle oder Kegel in der Hand und außerhalb der Hand eines Varieté-Künstlers, eines Zirkus-Jongleurs: als würden sie magnetisch angezogen. Wenn Sindelar den Ball führte, war sein vorwärtsstürmendes Geplänkel, sein plänkelndes Vorwärtsstürmen, rechtsfüssig, linksfüssig, so unberechenbar, dass alle Augen der Gegner ihn voll Verwirrung und, muss man hinzufügen, voll Bewunderung und Hass ansahen. Was würde bei diesen Bewegungen des ganzen graziös verrenkten Körpers herauskommen? Der Ball folgte dem tänzerischen Fuß wie ein Hund, ein abgerichtetes Tier. Sindelar-Walacek brauchen, unter dem Mantel des Dompteurs, nur zu sagen: hopp Suisse, hopp Wunderteam, und schon gehorcht der Ball, verhält sich wie das Stöckchen oder die Melone in den Händen von Charlie Chaplin. Sindelar (und auch Walacek) hätte den Ball genauso treffsicher in die Ecke des gegnerischen Netzes setzen können (sie nennen es das Set), wie er einem Unterführer des Führers den Pfeil seiner Spucke ins Schweinsgesicht hätte (hätte: bleiben wir bei hätte) schleudern können, einem Bubi aus dem veranschlussten, vergasten, vergewaltigten Österreich. Jugendliches altes Wien. Doch du kannst nicht sterben, wie Sindelar, sonst können wir alle sterben. Ta ta ta ta.

Waren das die Trompeten des einstigen Wien oder Salven aus einem Maschinengewehr?

So ernst werdend, wie man sie noch nie gesehen hatte, schienen Klees Großmutter und Walaceks Großmutter, Jenny Morel, durch Klees Mund zu Walacek zu sagen:

– Versuch, wenn du in Paris gegen Hitler spielst, denn alles ist Politik, da hat der große nationale Gottfried Recht, versuch, ein Dribbling hinzulegen wie ein junger Gott: en surplace, dass es deinen Nazi-Gegenspieler aus der Fassung bringt, fertigmacht, ihn gewissermaßen auf null reduziert. Wir sind gegen den Stierkampf, da es uns nicht gelingt, im Stier nicht ihn zu sehen: Christus; du aber mach dir den Stil des Toreros zu eigen, täusche deinen Peiniger, dass er das Gleichgewicht verliert, leg uns einen Eckball hin, der alle überrascht, und trete den Ball ins Netz, ohne dass irgendwer ihn berührt, was das Größte ist, das ein Eckballschütze bieten kann. Du wirst dieser Größte sein! Falls du einen Elfmeter schießen musst (und du bist so bescheiden, dass du dich der ungeheuren Aufgabe nicht entziehen wirst, da eine fanatische oder feindselige Welt dir zuschaut), so musst du den Torwart in die eine Ecke und den Ball, auf halber Höhe, in die andere Ecke schicken. Alle Muskeln deines Körpers und auch das Gehirn, auch das Herz müssen zusammenwirken.

– Die «Sophia» der Griechen –, schaltete sich Professor Glaser ein, – ist technisches Können, Kunst. Der Zimmermann, der Schmied, der Bildhauer, der Architekt und jeder andere Handwerker, der seinen Beruf beherrscht, hat seine «Sophia»; ebenso wie der Sänger, der Musiker, der Wahrsager, der Arzt, der Dichter. Suche auch du danach, Nummer 8. Das wird deine metaphysische Erfahrung sein, das Werk, in dem sich die «Unordnung» des Ich als Teil der göttlichen Ordnung erweist. Es wird etwas sein, das sich unterscheidet: einerseits von der Sphäre, von dem («meinem?») Kreis der Komödie, dem Theaterraum, gemacht für die Komödie der wilden Träume und des alltäglichen Lebens; und andererseits von der Tragödie des Opfers. Sie werden dich dann in die Mannschaft der Entarteten aufnehmen, mit Klee:

Grosz

Thoma Schlemmer

Engelmann Gropius Feininger

Jawlenskij Walacek Klee Kokoschka Kandinski

Das ergab vor allem einen schönen Sturm, mit einer ganzen Reihe von Ks wie ein Bunker oder ein kanonenbewehrter Panzer, der den Beelzebub-Teutonen des Hakenkreuz-Klubs Zähne und Gebisse herausschlägt. Eine schöne K-Batterie, denn auf der Gegenseite, im jungfräulich weißen Trikot, sind angekündigt:

Treblinka

Göring Goebbels

Auschwitz Buchenwald Mauthausen

Himmler Eichmann Hitler von Ribbentrop von Papen