Читать книгу Kleine Fuge in g-Moll - Gisbert Greshake, Gisbert Greshake - Страница 8

ОглавлениеErstes Kapitel

Im Vatikan brennt’s

Sonntag, 17. Oktober bis Mittwoch, 20. Oktober

Vicequestore Dr. Teofrasto Bustamante (den Vornamen kannte allerdings kaum jemand, da seine Freunde ihn nur mit „Bu-Bu“ oder, wenn sie ein wenig witzeln wollten, mit „Vice“ anredeten) war ein gern gesehener Gast in jenen zahlreichen wissenschaftlichen Zirkeln und Clubs, kulturbeflissenen „Salons“ und politischen Konventikeln, die es in Rom in Unmengen gibt. Man schätzte ihn nicht nur wegen seiner außergewöhnlich hohen Bildung – immerhin hatte er ein komplettes Philosophie-, Theologie- und Jurastudium mit Auszeichnung absolviert –, sondern auch aufgrund seiner exponierten, einflussreichen Stellung. Er war Behördenleiter der Kontaktstelle zwischen Vatikanstaat und italienischer Justiz und als solcher mit allen sich zwischen Kirche und Staat überschneidenden rechtlichen Fragen und kriminellen Angelegenheiten befasst. Er unterstand direkt dem italienischen Justiz- bzw. – in bestimmten Fragen – auch dem Innenministerium. Im obersten Stockwerk des „Palazzo della Giustizia“ besaß er ein eigenes selbstständiges Ufficio (Dienststelle) mit herrlichem Blick über Rom. Eine Reihe von Angestellten und Beamten waren ihm zugeordnet. „Vicequestore“ war nur sein amtlicher Titel, der ihn vom „Questore“, dem Polizeipräsidenten von Rom, mit dem er nur gelegentlich zu tun hatte, unterschied. Im offiziellen Umgang wurde er als Onorevole Signor Questore angeredet.

Aber nicht nur hohe Bildung und vielseitige Kontakte zeichneten ihn aus, sondern auch das angenehme, gutmütige, ja geradezu „gemütliche Wesen“ eines typischen Pyknikers. Klein von Gestalt und wohlgenährt, wies er alle äußeren Merkmale auf, die Vertrauen einflößen: onkelhafte Manieren, warmherzige Stimme, ein wenig schmuddelige Kleidung, Fliege, Glatze, Oberlippenbart. Von dem her konnte man auf den ersten Blick den Eindruck von Harmlosigkeit und von eher unterentwickelten intellektuellen Fähigkeiten gewinnen. Aber dies war eine gewaltige Täuschung, auf die schon viele hereingefallen waren. Tatsächlich war Bustamante hochgescheit, ein ebenso tiefschürfender wie nüchterner Analytiker, der sowohl komplizierteste Rechtsprobleme wie auch schwierigste Kriminalfälle zu lösen verstand. Aber gerade weil er diese Fähigkeiten völlig zu verstecken wusste und stattdessen den Typ eines freundlich-mitfühlenden guten Nachbarn oder auch Stammtischkumpanen hervorkehrte, sah man ihn gern bei gesellschaftlichen Ereignissen, Veranstaltungen und „Salons“ als Gast.

Heute, am Sonntagabend, war er zu einem Clubabend bei Professor Ivan Pacelli, einem weitläufigen Verwandten (Urgroßneffen) des Pacelli-Papstes Pius‘ XII. und Lehrstuhlinhaber am Institut für Gerichtsmedizin des römischen Klinikums, eingeladen. Mit ihm hatte der Questore schon oft zusammengearbeitet, sehr erfolgreich sogar, auch wenn man den Professore genau so wie Bu-Bu ständig unterschätzte. Denn Pacelli war von fast zwergwüchsiger Gestalt mit einem viel zu langgezogenen Kopf, dessen Übermaß noch von riesigen, weit abstehenden Ohren und einem gewaltigen Backenbart unterstrichen wurde; dazu kam ein struppiger Haarwuchs, den ein in seinem Verlauf unklarer Poposcheitel auch nicht recht bändigen konnte. Kurz: Man war geneigt, Professor Pacelli eher für einen Komiker oder Clown als für einen hochkarätigen, auch international äußerst angesehenen Wissenschaftler zu halten.

Er lebte mit seiner Frau zusammen, die ein fast ebenso exzentrisches Aussehen hatte wie er selbst. Sie überragte ihn um anderthalb Kopflängen. Ihr bereits schlohweißes Haar war hinten zu einer „Glaubensfrucht“ zusammengebunden (so nannten man den vor allem bei deutschen Pietisten verbreiteten, überaus „sittsam“ wirkenden Nackenknoten). Sie war stets mit einer hochgeschlossenen weißen Bluse, über der irgendetwas „Fummeliges“, ein bunter Schal oder eine riesige Kette, hing, bekleidet; aber unter dem bis weit über die Knie hinabreichenden altmodischen Faltenrock ragte völlig stilwidrig eine speckige Jeanshose heraus, die in zwei unsäglich abgetragene Pantinen überging. Dazu trug sie zwei blechern aussehende Ohrringe, die fast bis auf die Schultern herabhingen und dadurch ihr Hörorgan nur auf andere Weise unterstrichen als die zum steten Lauschangriff ausgefahrenen Ohrmuscheln ihres Gatten. Vor ihrer Heirat war sie eine bekannte Atomphysikerin gewesen. Da sie aber Kinder haben wollten, gab sie ihren Beruf auf und kehrte auch dann nicht dahin zurück, als ihnen Kinder versagt blieben.

Vor einigen Jahren hatten Herr und Frau Pacelli einen „Club“ von Akademikern gegründet, der ursprünglich den Namen „Novità professioni accademiche“ (deutsch etwa „Neues aus Akademikerberufen“) trug, dann aber nur noch kurz als „Club novità“ bezeichnet wurde. Es gehörten dazu 20 bis 30 Akademiker aus unterschiedlichen Berufen, die sich in unregelmäßigen Abständen, im Schnitt aber monatlich und je abwechselnd in ihren Privatwohnungen trafen. Dort informierte dann jeweils ein Klubmitglied über die neuesten Entwicklungen in seinem Beruf, und nach einem kleinen Imbiss diskutierte man über das Gehörte.

Heute also waren Professor Pacelli und seine Frau Gastgeber. Obwohl Bustamante kein festes Mitglied weder dieses Clubs noch einer anderen ähnlichen Vereinigung war, nahm er nicht selten an derartigen Treffen teil, falls man ihn einlud und das Thema ihn interessierte. Und dies war heute wahrlich der Fall, da er in seinem Beruf immer wieder mit der Gerichtsmedizin zu tun hatte. Außer ihm waren noch gut zwölf andere Gäste gekommen. Einige davon waren ihm bekannt, von anderen hat er bisher nur gehört, so z. B. vom Philosophen Geraldo Monte, der sich an der „Sapienza“, der ersten römischen Universität, ganz auf der Linie der letzten Päpste gegen alle postmodernen Gedankenspielereien für die Grundlegung einer neuen Metaphysik einsetzte, während seine gleichfalls mitgekommene Frau führende Politikerin der Grünen und radikale Feministin war. Erstmalige Bekanntschaft machte Bu-Bu auch mit dem gegenwärtigen Star am Medizinerhimmel, mit Professor Andrea Fisichella, einem international führenden Neurochirurgen und Hirnforscher, der an der Gemelli-Klinik, einer römischen Dependance der Katholischen Universität von Mailand, arbeitete. Er war schon mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen worden und fühlte sich, an seinem etwas arroganten Auftreten gemessen, wohl auch ziemlich sicher, ihn eines Tages zu bekommen. Er war unverheiratet und kam jetzt in Begleitung mit seinem Assistenten Dr. Davide Bonanni, einem noch relativ jungen Mann mit zelotenhaft stechendem Blick. Auch der Bu-Bu bisher noch nicht persönlich bekannte Soziologe Alberto Martinelli und Frau waren, allerdings mit reichlicher Verspätung, eingetroffen, so dass sie ihm vor dem bereits begonnenen Referat nicht mehr vorgestellt werden konnten. Martinelli sorgte bei den Soziologen für einige Furore, da er mit seiner normativen Gesellschaftstheorie gegen alle strukturalistischen und phänomenologischen Ansätzen polemisierte, aber auch zu der von Geraldo Monte konzipierten Metaphysik völlig quer stand.

„Eine äußerst bunte Gesellschaft!“, dachte Bustamante bei sich, vor allem, wenn man dazu noch die ihm bereits bekannten Club-Mitglieder aus dem theologisch-religionswissenschaftlichen, politischen, juristischen und technologischen Bereich in Betracht zog.

Sein Interesse an Professor Pacellis Referat hielt sich zunächst in Grenzen. Denn inhaltlich waren ihm die neuen Schwerpunkte und Herausforderungen der Gerichtsmedizin, die Pacelli behandelte, mehr oder minder bekannt.

Deshalb musterte er ein wenig gelangweilt die Gastgeberwohnung, die genau so exzentrisch war wie das Erscheinungsbild des Ehepaars Pacelli: Bald fühlte man sich angesichts der vielen Möbel aus Urgroßvaterzeiten in die Welt um 1910 zurückversetzt, bald wurde man an geschmacklos eingerichtete Wartezimmer moderner Zahnarztpraxen erinnert: schreckliche Neonleuchten als Lampen, billige Kunststoffsessel, unpraktische Glastische, Teppiche vom Wühltisch eines „UPIM“-Kaufhauses zur Zeit des Sommerschlussverkaufs.

Auch die Art und Weise, wie der Professore seinen Stoff darbot, gab Gelegenheit zur Ablenkung: Mit ausgefallenen Vergleichen und überraschenden bildhaften Wendungen sowie in einer durch und durch altmodischen Sprachform zeigte er minutiös auf, wie sich infolge der DNA-Analyse und präziserer Diagnose-Instrumentarien für die Gerichtsmedizin neue fruchtbare Möglichkeiten eröffneten, aber auch wie es wegen moderner, zunehmend raffinierter werdender Designer-Drogen und -gifte immer schwieriger wurde, verlässliche Auskünfte über Todesursache und -zeit zu geben.

„Der Witz des göttlichen Geschöpfes Mensch, ein anderes Geschöpf gleich edlen Ranges von hinnen ins Dannen der Ewigkeit befördern zu können und dies auch in die Tat umzusetzen, nimmt – Gott sei es geklagt! – immer mehr zu. Und dem kann die Gerichtsmedizin nur mit größerem Witz begegnen, mit ‚Aberwitz‘ sozusagen.“

Wie hätte mein Gymnasiallehrer für italienische Literatur wohl auf solche Formulierungen in einem Aufsatz von mir reagiert?, fragte sich der Questore. Aber dann wurde sein Interesse plötzlich hellwach. Denn Pacelli wollte jetzt gegen Schluss offensichtlich an zwei Fällen das bisher Ausgeführte konkretisieren. Diese beiden Fälle lagen zwar schon mehr als drei Jahre zurück, waren aber in den letzten Tagen wieder hochaktuell geworden.

Vor drei Jahren, als Pacelli noch am Gerichtsmedizinischen Institut des Klinikums in Mailand tätig war, entdeckte man im Naviglio Grande, einem der mittelalterlichen Kanäle, die sich durch die Hauptstadt der Lombardei ziehen – und zwar dort, wo dieser auf den Naviglio Pavese trifft, unweit des alten Hafenbeckens, der Darsena – zwei unbekleidete, grässlich zugerichtete männliche Leichen. Ihre Köpfe, bzw. das, was einmal Köpfe waren, steckten in einem durchsichtigen Plastikbeutel. Doch was sich in Wirklichkeit in diesen Beuteln befand, waren keine Köpfe mehr, sondern nur eine breiige Matsche von Blut, zerquetschter Gehirnmasse und total zerkleinerten Knorpeln und Knochenfragmenten. Es gab keinerlei feste Masse mehr. Um einen Kopf derart herzurichten, reichte es wohl kaum aus, ihn mit einem Vorschlaghammer oder sonst einem schweren Gegenstand zu bearbeiten, es musste eine Art überschweren Mörsers oder eine Dampfwalze oder eine Presse, wie man sie etwa zum Zerquetschen von Altautos benutzte, am Werk gewesen sein, so dass nichts, aber auch gar nichts mehr von der Gestalt eines Kopfes übrig geblieben war.

Zunächst fanden sich keinerlei Hinweise, die zur Identifizierung der Leichen hätten führen können. Da von deren Fingerkuppen die Haut und oberste Fleischschicht abgeschnitten waren, gab es nicht einmal die Chancen, über Fingerabdrücke herauszufinden, wer die Ermordeten waren. Und weil der Tod mindestens 36 Stunden zurücklag und weder in dieser Zeit noch in den folgenden zwei Wochen eine passende Vermisstenanzeige aufgegeben wurde, begnügte sich der gerichtsmedizinische Dienst der Squadra omicida (Mordkommission) von Mailand damit, die eigentliche Todesursache festzustellen. Und die war offensichtlich eine tödliche Dosis intravenös gespritzten Kaliumchlorids, wie sie auch in einigen Staaten der USA zum Vollzug der Todesstrafe angewandt wird. Man wollte schon die Leichen zur Beerdigung freigeben, da hörte Professor Pacelli von diesem Fall.

„ ‚Aufgeben gilt nicht!‘ Mit diesem Wort, das wir als Kinder immer hinausgejubelt haben, ermutigten wir uns stets aufs Neue zum Weitermachen. Und dieses kindprophetische Wort leuchtete auch mir jetzt auf dem Weg voran!,“ mit dieser verrückt-ausgefallenen Formulierung leitete er seine jetzt folgenden Schlussausführungen ein, bei denen er wie so oft mit den Armen mächtig herumschlackerte, so dass man den Eindruck gewann, dass deren Bewegungen mit der übrigen Körpermotorik nicht recht koordiniert waren.

Er berichtete, dass er der Mailänder Polizei angeboten habe, neue Untersuchungen anzustellen. Dafür scheute er sich nicht, den grässlichen Brei der zerschmetterten Köpfe Kubikzentimeter für Kubikzentimeter durchzugehen und fand auf diese Weise bei einem der Ermordeten Bruchteile einer aus einer Goldlegierung bestehenden Zahnbrücke. Solche Brücken werden normalerweise von den zahntechnischen Labors punziert, um damit Edelmetallanteil und Hersteller kenntlich zu machen. Mit einem entsprechenden Mikroskop fand Pacelli das stark lädierte Punz-Zeichen des Dentallabors und konnte es deutlich sichtbar machen. Der Rest war kriminalistische Routinearbeit.

Im zweiten Fall wiederholte sich natürlich der Glücksfall eines Zahnbrückenfundes nicht. Aber hier kam dem Gerichtsmediziner die damals relativ neue Methode der DNA-Analyse zupass. Zwar hatte diese schon seit 1988 ihre forensische Legitimation erhalten, aber bis dahin diente sie fast ausschließlich als „genetischer Fingerabdruck“, mit dessen Hilfe man eine ganze Reihe von Tätern entlarven konnte. Dieser Mailänder Fall war nun der erste in Italien, bei dem Pacelli die Identität des Opfers durch Vergleich mit den damals noch erst wenigen gespeicherten Proben in den Gen-Dateien nachweisen konnte.

Bei beiden Ermordeten ließ sich überdies zeigen, dass ihnen vor der tödlichen Spritze mit Kaliumchlorid starke Barbiturate verabreicht worden waren, und zwar vermutlich nicht auf einmal, sondern in verschiedenen „Portionen“.

All diese neuen Erkenntnisse Pacellis führten zwar nicht zum Mörder und dessen Tatmotiv, wohl aber zur Identifizierung der Ermordeten. Das Opfer mit der Zahnbrücke war ein kleiner alleinstehender und alleinarbeitender Ganove, der gerade aus mehrjähriger Haft entlassen worden war. Er hatte Mitglieder der High Society bei ihren Seitensprüngen heimlich verfolgt, Skandalfotos von ihnen geschossen und sie damit erpresst. Da sich bis zum Zeitpunkt, da sich einer der Erpressten zur Anzeige entschloss, wenigstens zwei Selbstmorde von Betroffenen ereignet hatten, erhielt er vom Gericht die Höchststrafe von fünf Jahren. Natürlich ging die Mailänder Kriminalpolizei davon aus, dass der Mörder im Kreis der Erpressten zu suchen sei, konnte aber niemandem auch nur das Geringste nachweisen.

Ähnlich verhielt es sich mit dem anderen, durch DNA-Analyse identifizierten Opfer: Es handelte sich um einen alleinstehenden, gleichfalls gerade aus langjähriger Haft entlassenen, mehrfach rückfällig gewordenen pädophilen Kinderschänder, der Kleinkinder zum Teil brutalst bis hin zum Tode missbraucht hatte. Auch hier recherchierte die Polizei im Familienkreis der betroffenen Kinder, fand aber trotz gründlichster Nachforschungen nicht den geringsten Anhaltspunkt für einen Täter.

„So hat“, schloss Pacelli seine Ausführungen, „die Gerichtsmedizin ihre Hausaufgaben ‚summa cum laude‘ erledigt. Ach, wäre es, – utinam!, würde der Lateiner sagen – mit der polizeilichen Aufklärungsarbeit ähnlich bestellt! Aber jetzt laden meine Frau und ich Sie alle zum kleinen Imbiss ein!“

Bevor jedoch der Applaus für das Referat beendet war und sich alle von den Plätzen erhoben, rief Professore Fisichella „Ohé, ohé!“ durch den Raum. „Ivan, wart‘ einen Moment! Wir waren ja vor drei Jahren in Mailand am gleichen Klinikum tätig, und ich entsinne mich gut an die genannten Fälle und dein Verdienst an der Identifizierung. Sag bitte noch eines: Bist du jetzt auch an der Aufklärung der beiden neuen römischen Fälle beteiligt?“

„Mir wurde diese große Ehre zuteil! Aber darüber können wir vielleicht, so es gewünscht wird, nach der Befriedigung unseres Appetits noch weiter sprechen.“

Aus dem „Kampf ums kalte Büffet“ hielt Bu-Bu sich – dieses Mal! – heraus, obwohl, oder gerade weil er ein ausgesprochener Gourmet war. Deshalb war er auch häufig Gast in den exquisiten römischen Ristoranti oder Trattorie, die er regelmäßig, nicht selten zusammen mit Freunden oder Mitarbeitern, besuchte. Zum Teil wurde sein Eintreffen dort stürmisch begrüßt, zum Teil aber auch mit Bangen wahrgenommen. Denn er galt als unerbittlicher Kritiker. Guai!, wenn Essen oder Trinken die wenigen lustempfindlichen Zentimeter des Mundraums beleidigten! Kein anderer kannte sich in der kulinarischen Landschaft Roms so gut aus wie Bu-Bu, und keine kulinarische Szene kannte nicht „den Questore“. In dieser Welt exquisiter Speisen und Getränke fühlte er sich wohl, fast so wohl wie auf seinen ausgedehnten Wanderungen in den Abruzzen, die er über alles liebte. Deshalb focht ihn auch das Ungepflegte und Unfreundliche seiner ziemlich dunklen, dazu noch ein wenig muffigen und schmuddeligen Wohnung auf der Via delle Botteghe oscure, die ohnehin mit seinem pompösen Dienstzimmer im Justizpalast nicht konkurrieren konnte, überhaupt nicht an. Wichtig an ihr war ihm nur, einen Ort zu haben, wohin er sich privat zurückziehen konnte. Die Abruzzen oder gepflegte Restaurants – für beides hatte Bustamante einen ausgesprochenen Faible. Deshalb hielt er sich jetzt am kalten Büffet sehr zurück. Denn das Hergerichtete machte zu sehr den Eindruck, Massenprodukt einer höchst mittelmäßigen Catering-Firma zu sein, und entsprechend ging auch von jeder einzelnen Speise ziemlich genau der von der Nahrungsmittelindustrie für sie vorgesehene Einheitsgeruch aus. Deshalb begnügte er sich mit einem Glas Orvieto bianco classico und einer kleinen Portion (schlechten) Parmigianos.

Einziges Thema während des Imbisses waren die beiden neuesten römischen Mordfälle, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit den gerade von Pacelli erinnerten Mailänder Fällen aufwiesen: Vor sechs Tagen hatte man zwei Männer aufgefischt, diesmal aus dem Tiber, wieder waren es zwei männliche Opfer, wieder mit total zerschmetterten Köpfen in einer Plastiktüte, wieder unbekleidet ohne irgendwelche Hinweise auf ihre Identität. Der einzige Unterschied zu den Mailänder Opfern bestand darin, dass ihre Fingerkuppen unbeschädigt waren.

Kaum hatte man zur Diskussion wieder Platz genommen, meldete sich Dr. Tullio Veglianti, Procuratore della Repubblica, pensionierter Staatsanwalt, stürmisch zu Wort. „Bitte, Professore, haben Sie schon die Identität der beiden neuen Mordopfer herausfinden können?“

„Nun, es war mir vergönnt, Hinweise zu finden, die eigentlich zur Identifizierung führen könnten oder gar müssten.“

„Was sind das für Hinweise?“

Pacelli wand sich. „Ich habe erst gestern mein Gutachten der Staatsanwaltschaft zukommen lassen; und es wäre wohl nicht sehr schicklich, darüber jetzt coram publico Auskunft zu geben.“

„Aber wir sind doch kein ‚Publikum‘, es bleibt doch unter uns!“

Pacelli wand sich noch mehr. Erst als ihm der Ex-Staatsanwalt ausdrücklich grünes Licht gab, erklärte er sich bereit, allerdings nach ausgiebiger Ermahnung zur Diskretion, einige „Fragmente“ von sich zu geben. Abgesehen von der allgemeinen Feststellung, dass beide Männer über 50 Jahre alt waren, der eine vielleicht sogar schon 60 Jahre, abgesehen davon, dass sie vor sechs Tagen im Tiber gefunden wurden, ihr Tod aber schon ungefähr acht bis neun Tage zurücklag, abgesehen davon, dass auch hier in Rom der Mord durch intravenös gespritztes Kaliumchlorid (dem zahlreiche Barbiturat-Injektionen vorangegangen waren) herbeigeführt wurde, war es im einen Fall nicht sonderlich schwer gewesen, ein spezifisches Kennzeichen auszumachen: Das ältere Opfer hatte einen Herzschrittmacher. Diese kleinen Wunderwerke der Technik tragen jeweils Produktionskennzeichen, an Hand derer man die Klinik ausmachen kann, die sie eingesetzt hat; und in der Klinik wiederum ist in einer Registratur jeder Schrittmacher einem bestimmten Patienten zugeordnet.

„Das dürfte mithin zu Identifizierung ausreichen!“

Beim zweiten Opfer war es schwieriger. Zwar entdeckte man einige Operationsnarben im Bauchbereich, hielt diese aber zunächst für Überbleibsel von Routineoperationen, nämlich von zwei Bruchoperationen und einer Darmoperation (Resektion eines Teils des an Divertikeln erkrankten Darms), dann aber machte Pacelli die Entdeckung, dass es sich im letzteren Fall um die riesige Narbe einer sehr ungewöhnlichen Blinddarmoperation handelte. Der Blinddarm war vermutlich, was zwar selten, aber doch gelegentlich vorkommt, nach oben um die Leber herumgewachsen gewesen. Dies bemerkte der Operateur offenbar erst bei der Operation und musste deshalb den für einen Blinddarm normalen Operationsschnitt einige Male nach oben verlängern. So kam es zu dieser für eine Blinddarmoperation außergewöhnlich langen Narbe.

„Weil so etwas bei einer Blinddarmoperation in Italien höchstens, allerhöchstens zwei-, dreimal im Jahr vorkommt und die Operation aufgrund des Narbenbefundes nur ungefähr drei bis fünf Jahre zurückliegt, müsste sich durch Anfrage bei den italienischen Kliniken der Kreis der möglichen Personen präzise eingrenzen lassen, es sei denn die Operation geschah im Ausland. Aber darf ich nochmals um äußerste Diskretion bitten, bis die Polizei selbst die von mir ermittelten Daten freigibt?!“

Der Beifall der Anwesenden zeigte, dass man dieser Bitte nachkommen wollte, aber auch, wie sehr man von den Ausführungen Pacellis fasziniert war. Statt jedoch in der folgenden Diskussion weiter auf die „novità“ im Bereich der Gerichtsmedizin einzugehen, beschäftigte alle Anwesenden die grausigen Mordfälle, deren Zahl sich nunmehr auf vier erhöht hatte.

„Was kann man sich eigentlich als Grund vorstellen, weshalb der oder die Täter den Kopf der Ermordeten derart radikal zerschmetterten?“, fragte der Philosoph Geraldo Monte, den Bustamante soeben erst kennengelernt hatte. „Die Antwort, man wollte durch Zerstörung des Gesichts die Identifizierung der Leichen verhindern, reicht ja wohl nicht aus. Man kann auch an anderen Teilen des Körpers Identifizierungsmerkmale ablesen, wie Sie, Professor Pacelli, es so eindrucksvoll gezeigt haben. Und überdies hätte für die Zerstörung der Gesichtszüge nicht der ganze Kopf vernichtet werden müssen. Was also bedeutet diese in allen vier Fällen gemeinsame totale Deformation des Kopfes?“

„Vielleicht war der Täter naiv, ein medizinischer Banause, der glaubte, wenn man das Gesicht nicht erkennen könne, werde man nicht herausbekommen, wer die Opfer sind,“ warf Dr. Davide Bonanni, der Assistent Professor Fisichellas, ein.

„Aber der oder die Täter müssen doch aus der Medienberichterstattung über die Mailänder Leichen wissen, dass man damals trotz der zerstörten Köpfe die Opfer identifiziert hat und so hätte man sich dies an den römischen Leichen ersparen können“, gab Pacelli zu bedenken. „Im Übrigen bin ich ziemlich sicher, dass wir diesmal keinen von den Ermordeten via Fingerabdruck ermitteln können. Der oder die Täter wissen oder sind wenigstens davon überzeugt, dass diese beiden Männer nicht straffällig geworden sind und deshalb keine Fingerabdrücke von ihnen gespeichert wurden. Sonst wären gewiss auch bei ihnen die Fingerkuppen abgeschnitten.“

„Vielleicht ist auch alles ganz anders!“, rief mit etwas zu lauter Stimme der Soziologe Alberto Martinelli. „Man müsste überhaupt mal einen Psychiater oder Tiefenpsychologen konsultieren. Vielleicht ist es gerade ‚das Antlitz des anderen‘, wie Lévinas sagt, das der Täter völlig, aber auch völlig vernichten wollte, weil es in seinem Leben eine entscheidende negative, ja destruktive Rolle spielte. Mir kommt es jedenfalls so vor, als ob man es bei diesem grässlichen Geschehen mit einem zutiefst verletzten und zugleich hasserfüllten Menschen zu tun hat.“

„Ja, oder … ,“ P. Prof. Dr. Giovanni Di Fonzo SJ, Moraltheologe an der Gregoriana, zögerte, „ich denke da gerade an das Faktum, dass einer der Mailänder Opfer ein Kinderschänder war. Gerade der Kopf, Mund, Zunge usw. spielen bei einigen Missbrauchsarten eine spezifische Rolle. Vielleicht war der Täter doch ein betroffener Vater, von Hass und Wut über das erfüllt, was man seinem Kind angetan hat. Und deshalb sollte der Kopf völlig vernichtet werden. Man könnte ja vielleicht nochmals überprüfen, ob der zweite Ermordete nicht ebenso im Bereich der Pädophilie anzusiedeln ist.“

„Naja,“ meinte Pacelli, „aber das ist damals in Mailand schon alles minutiös überprüft worden.“

„Und außerdem: Wenn man von Hass und Wut ausgeht, wie passen dazu die vorbereitenden Injektionen mit den Barbituraten, die ja im Grunde nur dazu dienen konnten, die Opfer vor der eigentlichen Ermordung ruhig zu stellen und schmerzlos zu halten? Das sieht doch nicht nach einer ausschließlich oder vorrangig emotional motivierten Handlung aus.“ Mit dieser fragenden Bemerkung mischte sich Bustamante wieder in die Diskussion ein.

Ohne darauf einzugehen, meldete sich sogleich danach der Kultursoziologe, Professor Rossi: „Vielleicht steht die Zerstörung des Schädels ja auch im Zusammenhang mit einem uralten kulturellen Phänomen, der sog. Schädeltrepanation oder Kraniotomie, wie man heute sagt. Seit 10.000 v. Chr. gibt es künstlich aufgebrochene Schädel, und man weiß bis heute nicht, ob man sie aus religiösen oder aus medizinischen Gründen geöffnet hat. Vielleicht stehen wir hier ja vor einem vergleichbaren Phänomen.“

Eine geraume Zeit nachdenklicher Stille setzte ein. Dann sagte Pacelli: „Warten wir also geduldig ab, was die Identifizierung der römischen Leichen ergibt. Vielleicht eröffnen sich uns dann neue, bisher nicht erahnte Perspektiven.“

Man konnte den Eindruck gewinnen, dass dies eine Art Schlussbemerkung war. Als sich jedenfalls danach zwei, drei Anwesende erhoben, „um noch den Bus erreichen“, war dies das allgemeine Zeichen zum Aufbruch. Dankesworte, Händeschütteln, Küsschen …

Nach einem goldenen Oktobertag war die vorrückende Nacht zwar frisch, aber noch nicht unangenehm kalt. So machte sich der Questore zu Fuß auf den Heimweg. Er hatte ohnehin zu wenig Bewegung, und das führte bei seinen gelegentlich exuberanten Essgewohnheiten zu ernsten Gewichtsproblemen. Überdies wollte er noch ein wenig in Ruhe über die diskutierten Fälle nachdenken. Und das gelang ihm – ganz auf den Spuren der altgriechischen Peripatetiker – am besten im Gehen. Er rief sich das Gehörte in Erinnerung und kam zu dem Schluss: Man konnte die Sache drehen und wenden, wie man wollte, am ehesten leuchtete noch die Erklärung von Pater Di Fonzo ein: Man müsste nochmals überprüfen, ob es sich bei beiden Mailänder Morden nicht doch um Racheakte an Kinderschändern handelte. Aber dafür waren andere Kriminalisten zuständig. Gott sei Dank! Nach einer Stunde Weges in seine Wohnung auf der Via delle Botteghe oscure angekommen, wurde er von seinem Papagei „Meister Jakob“ ganz wild begrüßt, da dieser fast den ganzen Tag in monastischer Einsamkeit verbracht hatte und jetzt die Gesellschaft seines heißgeliebten Herrchens suchte. Bu-Bu gab ihm zu essen und spielte noch ein wenig mit ihm herum. Dann war wieder einmal ein Tag vorüber.

***

Am folgenden Tag standen im Ufficio die üblichen und wie immer enervierenden quartalsmäßigen Routinearbeiten an: Statistiken über Personal- und Sacheinsatz, Tätigkeitsberichte fürs Innen- und Justizministerium und ähnliche Geschreibsel, die ohnehin niemand las, sondern nur zu den Akten genommen wurden. In Österreich, wusste Bustamante, gab es dafür den schönen Ausdruck „Schubladisieren“. Aber wehe!, man fertigte dieses Zeug nicht an! Zwar half ihm bei all dem nach Kräften seine absolut übergewichtige, aber auch absolut übertüchtige Sekretärin Rosalinda, die Seele seines Ufficio. Auch seine engsten Mitarbeiter, Commissario Luccio Rossi, bei den meisten nur unter seinem Vornamen bekannt, und sein persönlicher Assistent Marco Ronconi leisteten ihren Beitrag. Dennoch hatte der Questore die letzte Verantwortung und war so einen Tag lang ständig mit Aktenlesen beschäftigt.

Deshalb war es eine Art Erlösung, als ihn gegen Abend ein Anruf von Monsignore Salvatore Morreni erreichte, der in etwa das vatikanische Gegenstück zum Vicequestore war: Wie dieser in Rechtsangelegenheiten und bei Straftaten die Kontaktstelle vom italienischem Staat zum Vatikan darstellte, so war jener umgekehrt der Verbindungsmann des Vatikans zur italienischen Justiz. Daneben musste er noch die Arbeit verschiedener anderer vatikanischer Behörden koordinieren. Deshalb war er, obwohl kein Bischof, sondern nur „Monsignorino“ – „Kleiner Monsignore“ – (allerdings mit dem Titel eines Päpstlichen Protonotars), ein mächtiger, einflussreicher Mann, mit dem Bustamante sich sehr gut verstand, um nicht zu sagen: mit dem er befreundet war. Man traf sich regelmäßig nicht nur in beruflichen Angelegenheiten, sondern auch zum Reden „über Gott und die Welt“ und zum gemeinsamen Schachspiel mit abschließender „Weinprobe“. Als darum Morreni ihn anrief, glaubte Bustamante schon an eine Einladung zu einem gemütlichen gemeinsamen Abend. Aber „nemmeno per sogno!“ – „Flötepfeifen!“

„Bu-Bu, bei uns im Vatikan brennt’s! Lichterloh sogar! Bitte, kannst du sehr bald, möglichst noch heute Abend, hier vorbeikommen, damit ich dir in Ruhe alles erzählen kann? Oder soll ich in dein Ufficio oder in deine Wohnung kommen?“

„Nein! Ich lasse mich sofort zu dir hinfahren! Bei dir ist es netter und aufgeräumter als bei mir!“

Tatsächlich hatte der Monsignore eine kleine, aber äußerst geschmackvoll eingerichtete Wohnung im obersten Stockwerk der Direktion des Vatikanischen Rundfunks, ganz in der Nähe der Vatikanischen Gärten, am höchsten Punkt des kleinen Kirchenstaates mit herrlichem Ausblick über die päpstlichen Gartenanlagen hinweg auf Rom. Schon allein deswegen lohnte es sich, zu ihm zu fahren.

„Es sind schreckliche Dinge passiert!“, begann der Monsignore nach nur kurzer Begrüßung seinen Bericht. „Ich weiß nicht, ob du von den zwei Leichen gehört hast, die man aus dem Tiber gefischt hat. Beide …“

„Stop, ich bin bestens orientiert!“

„Weißt du auch, dass Professor Pacelli mit der Untersuchung der Leichen beauftragt war? Er …“

„Auch darüber bin ich genau informiert, weil er selbst darüber gestern in seinem Club ‚Novità‘ berichtet hat. Er hat, wie er sagte, der Polizei ein Gutachten angefertigt, das nach nur kurzen Recherchen eigentlich zur eindeutigen Identifikation der Leichen führen müsste.“

„Ja, und diese Identifikation ist heute Morgen gelungen. Stell dir vor: Beide Opfer sind Priester, Monsignori sogar, Mitarbeiter bei uns hier im Vatikanstaat bzw. an der römischen Kurie. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Denn nachdem ich von der Identifizierung erfahren habe, bin ich sogleich zum Personalchef des Governatorato des Vatikanstaates gegangen, um in die Personalakten Einblick zu nehmen. Ich kenne nämlich beide Priester nur flüchtig. Im Personalbüro war gerade nur die Sekretärin, Schwester Claudia, anwesend, die mir aus Datenschutzgründen die Akten nicht herausrücken wollte, aber einen etwas verwirrten Eindruck auf mich machte, als ich ihr erzählte, um was es ging. Erst eine halbe Stunde später traf dann der Chef ein, Cavaliere Alfonso di Nobile, der mir sofort volle Akteneinsicht gewährte. Und da stellte sich nun heraus, dass vor gut 14 Tagen am gleichen Tag, denk dir!, am gleichen Tag, aber von zwei verschiedenen Personen, eine Anzeige gegen jeden der beiden ermordeten Priester wegen Kindesmissbrauchs eingegangen war. Schwester Claudia hatte die Anzeigen entgegengenommen und deshalb auf meine Bitte um Akteneinsicht so eigenartig reagiert. Beide aber, sie und der Cavaliere, hatten noch keine Ahnung davon, dass es sich bei den zwei Tiber-Leichen um die angezeigten Priester handelte, sie waren völlig fassungslos.“

„Hast du den Personalchef nicht gefragt, wie er auf die Anzeigen gegen Kindesmissbrauch reagiert hat?“

„Natürlich! Er hat sofort beide Monsignori, natürlich separat, zu sich zitiert. Dabei stellte sich dann aber heraus, dass einer der beiden, der Ältere, ein Schweizer Priester namens Jörg Appenhofer, der an der Gehaltsabteilung des Vatikanstaates für die Entlohnung der Kleriker zuständig ist, überhaupt nicht anzutreffen war. Seit fast drei Wochen war er nicht zum Dienst erschienen; Anrufe in seine Wohnung hier im Vatikan sowie zwei Versuche, ihn persönlich aufzusuchen, schlugen fehl. Kurz: er war und blieb verschwunden. Der Personalchef erlitt fast einen Tobsuchtsanfall, denn man hätte ihm den Dienstausfall von Appenhofer schon längst gemeldet haben müssen. Dann hätte man bereits vor Wochen eine Vermisstenanzeige aufgeben können. Und jetzt das …“

„Wer hat ihn denn angezeigt?“

„Der Vater des Opfers, ein Schweizer Gardist, der im Vatikan wohnt und in dessen Familie der Monsignore verkehrte.“ „Und was war mit dem zweiten Täter?“

„Es handelt sich um einen gewissen Monsignore Vittorio Scarvaglieri, Mitarbeiter an der Ritenkongregation, der zwar nicht mehr wie noch vor einigen Jahren zu den Angestellten des Vatikanstaats gehört, dessen Personalakte aber noch immer hier geführt wird. Als er zum Personalchef geladen wurde, ahnte er wohl schon, um was es ging. Gleich bei der ersten Frage des Cavaliere fing er an, bitterlich zu weinen, gab sofort alles zu und versprach, alles zu tun, was man von ihm verlangen würde: Aufgabe seiner kurialen Funktion und seines priesterlichen Dienstes, Rückzug in ein Kloster usw. Nur bat er darum, ihn nach Möglichkeit nicht der italienischen Justiz für ein Strafverfahren auszuliefern, da dann seine Verwandten alles erfahren und sich zu Tode schämen würden.“

„Und wie hat der Cavaliere darauf reagiert?“

„Er wolle sich die Sache überlegen. Auf jeden Fall aber müsse vorher die Anzeige vom Kläger zurückgenommen werden. Doch dann kam ein weiterer Schlag: Als Cavaliere di Nobile ihn nach einigen Tagen zur Klärung offener Fragen abermals in sein Ufficio bat, war Scarvaglieri nicht anzutreffen; er war ab dem Tag nach der Anzeige und seines Gesprächs mit di Nobile auch nicht mehr an seinem Arbeitsplatz in der Ritenkongregation gewesen.“

„Wer war denn in seinem Fall der Kläger?“

„Auch das eine merkwürdige Sache: Ein Offizier der Päpstlichen Nobelgarde, ein gewisser Conte Marco Vespucci!

Bustamante kannte sich im verwirrenden System der früheren und heutigen vatikanischen Wach- und Sicherheitsdienste gut aus. Die Nobelgarde war 1801, also noch zur Zeit des alten Kirchenstaats, von Pius VII. als neue päpstliche Leibgarde gegründet worden und rekrutierte sich aus Angehörigen des römischen Adels. Erst Paul VI. löste sie 1970 als Leibgarde auf. Seither leisten einige wenige von ihnen zusammen mit Offizieren der früheren Palatin-Ehrengarde (einer nicht aus Adligen bestehenden früheren Päpstlichen Garde, die gleichfalls durch Paul VI. aufgelöst wurde) nur noch Repräsentationsdienst bei feierlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei Besuchen von Staatspräsidenten, Regierungschefs, Außenministern und bei der Übergabe von Beglaubigungsschreiben neuer Botschafter. Mitglied der Nobelgarde zu sein war also eine höchste „noble“ Angelegenheit.

„Wie kam es denn, dass ein Offizier der Nobelgarde Anzeige erstattete? War sein eigenes Kind betroffen?“

„Nein! Seine Kinder sind schon erwachsen. Er erstattete die Anzeige im Namen einer jungen Frau, die im Vatikanstaat arbeitet. Aber Genaues weiß ich dazu noch nicht. Ich bin nach diesen Informationen sofort zu Kardinal Urbani gegangen, dem derzeitigen Präsidenten der Päpstlichen Kommission für den Vatikanstaat, um ihn zu informieren und mitzuteilen, dass beide Fälle unverzüglich an die italienischen Justiz, also an euch, weitergegeben werden. Der Kardinal war entsetzt und hat mir eindringlich ans Herz gelegt, es dürfe dabei nichts, aber auch gar nichts über den Kindesmissbrauch der Prälaten an die Öffentlichkeit gelangen. Es könne nur darum gehen, den Mord an ihnen aufzuklären.“

„Das glaubst du ja wohl selbst nicht!“

„Doch! Aber du weißt, es spielt keine Rolle, wie ich darüber denke. Ich muss dir das so weitergeben, wie er es mir gesagt hat.“

„Also …, du kennst mich ja mittlerweile ein wenig. Und du wirst wissen, dass ich mich auf solche Versteck- und Verdrängungsspielchen nicht einlasse. Aber das werde ich dem Kardinal schon selbst sagen. Wenn wir den Fall übernehmen, und das wird uns nach Rechtslage wohl nicht erspart bleiben, müssen zwei Dinge klar sein: Erstens müssen wir das Recht haben, hier im Vatikan zu recherchieren, und zweitens werden wir nichts unter den Teppich kehren.“

„Va bene! Aber dann sprich du morgen mit dem Kardinal! Ich werde ihm deinen Besuch ankündigen.“

„Gut! Und von dir erbitte ich die Adressen all derer, die in diesem Fall oder besser in diesen Fällen im Spiel sind. Bitte, ruf mich deswegen morgen noch vor 8 Uhr 30 an!“

Es war schon spät geworden, und der Questore spürte die Anspannungen des überlangen Tages in immer häufiger auftretenden „Gähn-Anfällen“. Trotzdem: Was sein muss, muss sein! Das wusste auch Monsignore Morreni, als er noch zu einem „Schlaftrunk“, einem hervorragenden Rotwein, „Brunetto di Montalcino“, Jahrgang 2001, einlud. Wie Bu-Bu nachher dann doch noch nach Hause kam, konnte er am nächsten Morgen beim besten Willen nicht mehr sagen. So sehr hatte der Schlaf sein Erinnerungsvermögen mit dem Mantel des Erbarmens überdeckt.

***

Ganz anders verhielt es sich mit Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Urbani, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (so sein genauer Titel). Eminenza hatte schlecht, sehr schlecht geschlafen. Skandale im Vatikan, und dazu noch unter seiner Verantwortlichkeit, konnte er nicht ertragen. Er liebte „Mutter Kirche“, nicht nur deren „essentials“, sondern ihr ganzes Drum und Dran: Er liebte den völlig überflüssigen Vatikanstaat und seine Behörden, er liebte päpstliche Enzykliken und hierarchische Dekrete, so weltfremd sie auch sein mochten, er liebte die immer mehr im eigenen Saft, in sich selbst und um sich selbst schmorenden kurialen Ämter, er liebte das liturgische overdressing, je mehr umso besser, er liebte den päpstlichen Pomp und dessen byzantinisches Hofzeremoniell mit allem traditionellen Klimbim wie Titulaturen und theatralischen Gewändern, Nobelgarde und Schweizer Hellebardisten usw. usw. All das war für ihn unterschiedslos „Mutter Kirche“, all das liebte er bedingungslos.

Als ihm Bustamante gemeldet wurde, begrüßte er ihn ebenso überschwänglich wie klerikal-salbungsvoll in seinem wohleingerichteten Büro, welches auch das eines mittleren Managers in einem mittelständischen Betrieb hätte sein können:

„Onorevole Questore, La saluto! Un cordialissimo benvenuto! Ich bin Ihnen ja so dankbar und ganz überwältigt, dass Sie sich selbst herbemühen. Es ist ja auch eine schreckliche Sache! Terribile! Schrecklich, wirklich schrecklich! Wir müssen nur eines tun: den Schaden von unserer Kirche fernhalten!“

„Unsere Kirche“? Wuste der Kardinal nicht, dass er, Bustamante, obwohl früher Priester, schon seit längerem sein Amt aufgegeben und die Kirche verlassen hatte und sich seither als „praktizierender Agnostiker“ bezeichnete? Ja, erinnerte er sich nicht mehr daran, dass sie beide vor nunmehr gut 30 Jahren sogar zusammen an der Gregoriana Philosophie und Theologie studiert hatten? Sei’s drum!

„Eminenza, wir werden diesen wirklich schrecklichen Fall bzw. diese Fälle übernehmen müssen. Aber Voraussetzung dafür ist erstens die Möglichkeit, im Vatikanstaat Untersuchungen anzustellen, z. B. in der Wohnung von Monsignore Appenhofer, sowie in Verhören mit einer Reihe von Betroffenen, soweit sie im Vatikan wohnen oder hier tätig sind, und …“

Der Kardinal unterbrach ihn. „Diese Voraussetzung wird unter der Bedingung gewährt, dass bei Wohnungsdurchsuchungen hier im Vatikan Monsignore Morreni zugegen ist und jederzeit Einspruch erheben kann. Und was ist die zweite Voraussetzung?“

„Die Möglichkeit, den Fall so zu behandeln, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, nämlich mit Offenheit und Transparenz für die Öffentlichkeit.“

Der Kardinal schoss förmlich aus seinem wohlgepolsterten Sessel in die Höhe: „Das verbiete ich Ihnen!“

„Eminenza, diese Transparenz können Sie gar nicht verbieten. Denn der Kindesmissbrauch beider Prälaten dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den beiden Morden zusammenhängen. Morde aber haben wir, der italienische Staat, aufzuklären. Ebenso das Kapitalverbrechen des Kindesmissbrauchs, das vermutlich hier im Vatikan geschehen ist, das wir aber mit einiger Sicherheit nicht mehr verfolgen werden, da die Täter ja nun tot sind. Ich darf Ihnen vielleicht den Artikel 22 der Lateranverträge in Erinnerung rufen: ‚Auf Ersuchen des Heiligen Stuhles und durch Bevollmächtigung von seiner Seite, die von Fall zu Fall oder für dauernd erteilt werden kann, wird Italien auf seinem Gebiet für die Bestrafung der in der Vatikanstadt begangenen Straftaten sorgen. …‘ Diese Bevollmächtigung ‚auf Dauer‘ ist nun aber per Dekret erteilt worden und gilt so lange, als sie nicht widerrufen wird. Und deshalb werden wir, der italienische Staat, die Verbrechen aufzuklären suchen und zwar auf unsere rechtsstaatliche, transparente Weise.“

„Nun tun Sie nur nicht so! Sie wissen doch gut genug, wie korrupt der italienische Staat selbst ist!“

„Aber so weit es an mir liegt, hat Korruption keine Chance, auch wenn die mir von Ihnen, Eminenza, nahegelegt werden sollte.“

„Unerhört! Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen?“

„Sehr wohl, Eminenza! Aber Sie kennen vermutlich das Wort: Amicus Plato, magis amicus veritas – Platon ist mein Freund, aber mehr noch ist mir die Wahrheit Freund!“

„Ich verstehe Sie nicht und beklage in aller Form Ihre mangelnde Solidarität mit unserer Mutter Kirche, die entsetzlichen Schaden nimmt, wenn man hört, dass vatikanische Prälaten in abscheuliche Untaten verstrickt sind! Die Dinge dürfen einfach nicht publik werden!“

„Abgesehen davon, dass sie meine Mutter nicht ist, glaube ich, dass ich ihr mehr nütze, wenn ich sie zu Ehrlichkeit und Offenheit ermutige und veranlasse. Nichts hat der Kirche in den letzten Jahrhunderten mehr geschadet als fehlende Transparenz, Offenheit und Wahrhaftigkeit. Stattdessen hält sie immer aufs Neue alle „Leichen“, von denen es nicht wenige gibt, im Keller versteckt. Und auch wenn Päpste aus der jüngsten Vergangenheit, so z. B. Johannes Paul II., sich für zahlreiche dieser ‚Kellerleichen‘ entschuldigt haben, waren es nur solche, die schon jahrhundertelang in den Verließen des Vatikans gestunken hatten. Verbrechen, Fehlentscheidungen, Irrtümer, die gegenwärtig geschehen oder noch nicht lange zurückliegen, bleiben immer unangefochten hinter verschlossenen Türen, müssen hinter den Türen bleiben. Nein, Eminenza, so geht das nicht. So nicht! Sie schaden sich damit selbst am allermeisten. Und im Übrigen stehen auch die beiden letzten Päpste mit ihrer Forderungen nach Offenheit und Transparenz durchaus auf meiner Seite!“

„Ich weiß, ich weiß, aber da ist immer noch die Kurie, die aufgrund der Weisheit und Erfahrung der in ihr weitergehenden langen, langen Tradition eine etwas andere Auffassung vertritt!“

„Leider, Eminenza, leider!“

Da der Kardinal sah, dass er beim Questore keine Chance hatte, ihn umzustimmen, brach er abrupt die Audienz ab. „Tun Sie, was Sie nicht lassen können! Aber wundern Sie sich nicht, was das gegebenenfalls für Sie an Konsequenzen haben könnte. Schließlich können auch Sie einmal in eine Lage kommen, wo Sie uns bitter notwendig gebrauchen könnten.“

Schrecklich!, dachte Bu-Bu bei sich, als er sich auf den Heimweg machte. Damals im Studium schien dieser Angelo Urbani noch ein relativ vernünftiger Mensch gewesen zu sein. Aber dann …? Ihm fiel ein Wort des großen evangelischen Theologen Karl Barth ein: „Wie kommt es eigentlich, dass je mit dem Steigen eines Mannes auf der Leiter kirchlicher Würden, fast immer ein Absteigen seiner theologischen Offenheit, Beweglichkeit und Verantwortlichkeit stattzufinden pflegt“. Das hatte auch schon Goethe in einem Gedicht zum Ausdruck gebracht:

„Die Priester vor so vielen Jahren

waren, als wie sie immer waren.

Und wie ein jeder wird zuletzt,

wenn man ihn hat in ein Amt gesetzt. …

Wird er hernach in Mantel und Kragen

in seinem Sessel sich wohlbehagen.

Und ich schwöre bei meinem Leben,

hätte man Sankt Paulen ein Bistum geben:

Polt’rer wär’ worden ein fauler Bauch,

wie coeteri confratres auch.“

Natürlich hatte Bustamante dieses Goethe-Gedicht nicht selbst im Werk des großen deutschen Klassikers gefunden – so gut Deutsch konnte er auch wieder nicht –, er hatte es vielmehr zufällig im Buch eines älteren deutschen Theologen entdeckt und sich daraus abgeschrieben.

Zu Hause angelangt, reichte es vor Dienstschluss zeitlich gerade noch für drei Telefongespräche. Das erste ging an seine vorgesetzte Dienststelle im Justizministerium. Diese hatte die römische Kriminalpolizei darüber zu informieren, dass nunmehr „sein Ufficio“ sowohl die Mord- wie die gegebenenfalls damit verbundenen Missbrauchsfälle übernehmen würde. Im zweiten Anruf bat er den Leiter der römischen Mordkommission dringend darum, ihm Filippo Giollini „auszuleihen“. Fil – wie er genannt wurde – war früher zusammen mit seiner jetzigen Frau Carla als Commissario an der Dienststelle Bustamantes beschäftigt gewesen, war dann aber, weil hier wie überall, Stellen gestrichen wurden, zur „normalen“ römischen Sezione der Kripo übergewechselt, half jedoch immer mal wieder, wenn nötig, aus. Auch diesmal wurde Bustamante die Bitte um Fil erfüllt. Der dritte Anruf ging an seine Sekretärin Rosalinda, die für morgen früh um 9 Uhr das ganze Team einberufen sollte.

Den Rest des Abends verbrachte Bu-Bu zunächst damit, sich nach längerer Zeit mal wieder das zum Abendessen zu bereiten, worauf er unbändigen Appetit hatte: Als sättigende Antipasta gab es einige Scheiben Bruschetta zusammen mit ganz, ganz fein geschnittenem und erstklassigem Olivenöl zubereiteten Tomatensalat. Für den Hauptgang hatte er Zucchiniblüten eingekauft, die er in einen mit nur wenig Mehl verrührten Omelett-Teig tauchte und anschließend frittierte. Dazu aß er eine nur etwa drei bis vier Millimeter dicke Scheibe „Provolone“ (Käse), die nur äußerst leicht angebraten wurde, gerade so lange, bis sie zu fließen begann. Aber nur begann! Köstlich! Zum Trinken gab es Frascati Superiore DOC von einer Qualität, die man nur im Direktkauf von Winzern erhält, die einem gut Freund sind.

Nach dem Essen schmökerte er noch ein wenig in neuester Literatur zum Thema Pädophilie herum, steckte in Gedanken die nächsten taktischen Schritte ab und schäkerte dazwischen immer wieder mit Meister Jakob herum, der sich jeden Abend neu über eine Portion Zuwendung und Zärtlichkeit freute, diese aber auch stets ungeduldig zu erwarten schien.

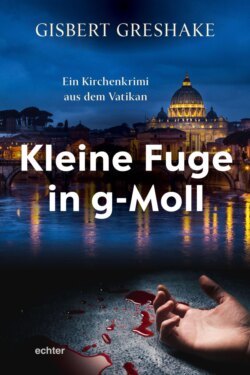

Da Bustamante damit rechnete, angesichts der neuen Fälle eine stressige Zeit vor sich zu haben, setzte er sich zum Tagesabschluss an seine sehr, sehr kleine elektronische Hausorgel und improvisierte meditierend und träumend ein wenig vor sich hin. Plötzlich merkte er, dass er ganz unbewusst nach einem gebrochenen g-moll-Akkord in den Anfang der Kleinen Fuge in g-moll von Johann Sebastian Bach (BWV 578), eines seiner Lieblingsstücke, geraten war. Ihr Thema:

Diese Fuge war für ihn eines der Meisterwerke dieses gewaltigen deutschen Komponisten. Denn sie war schon rein formal in ihrer äußersten Strenge perfekt gearbeitet, ähnlich den Stücken aus der „Kunst der Fuge“, so dass sie als Musterbeispiel für die musikalische Form der Fuge überhaupt und als Lehrstück für Kompositionsschüler dienen konnte. Aber da war noch viel mehr: Diese Fuge war nicht „klein“, wie Bach sie allein aufgrund ihres geringen Umfangs bezeichnet hatte, sie war in ihrer Qualität „riesengroß“. Man konnte sie einerseits spielen und hören wie einen hübschen und gefälligen „Ohrenschmaus“, und es gab nicht wenige Organisten, die sie wie ein Salonstück präsentierten. Andererseits aber und mit viel größerem Recht konnte man sie spielen und hören wie einen gewaltigen „Mikrokosmos“ oder ein musikalisches „Welttheater“, in welchem sich das Drama menschlichen Lebens abspielt: Im gebrochenen g-moll-Akkord des Anfangs mit der selbstsicher aufsteigenden Quinte stellt sich gewissermaßen das selbstbewusste Subjekt, wie es sich in der Neuzeit herausgebildet hat, mit einem entschiedenen „Hier bin ich!“ dar, nimmt sich dann aber immer mehr zurück, um den später einsetzenden Stimmen Platz zu machen, ihnen nur noch als Begleitung zu dienen und schließlich fast ganz zu verschwinden oder besser: sich mit den anderen Stimmen zu vereinen und sich in einer Art „versöhnter Verschiedenheit“ ganz mit ihnen zu integrieren. Aufstieg und Niedergang, Aufbruch und Zwischenhalt, In-Besitz-Nehmen und Lassen-Können, Ich-Sein und Mit-andern-Sein – das waren für Bu-Bu die „geistigen Koordinaten“ dieses Stücks, das ihn stets neu faszinierte und in seinen Bann schlug.

So setzte Bu-Bu den Anfang der Fuge, in den er dahinträumend völlig unbewusst geraten war – die aufstrebende, selbstsichere Quinte des gebrochenen g-moll Akkords –, ganz bewusst fort und spielte das Stück bis zum Ende. Eine herrliche Fuge! War das nun ein gutes Omen für die vor ihm liegende Arbeit?