Читать книгу Meine Kindheit im vorigen Jahrhundert - Gisela Gebhard - Страница 5

Teil I Familie und erste Kindheit

ОглавлениеNiederschreiben möchte ich hier, was ich von meiner Kindheit und von den Menschen, die mich umgaben, weiß und an was ich mich aus Erlebtem und Erzähltem erinnere. Gefühle, Erlebnisse und Zwänge haben mich außer den Genen geprägt. Ich will mir während des Erinnerns Klarheit verschaffen. Es ist der Bericht aus einer fernen Zeit, die meinen Urenkeln sicherlich fremd und schwer vorstellbar sein wird. Auch für sie schreibe ich alles auf, weil sich die Welt seit meiner Kindheit in rasanter Eile veränderte. Damals mussten kleine Mädchen Bekannten und Freunden der Eltern noch das feine Händchen reichen und sie mit einem Knicks begrüßen, Jungen mussten einen Diener machen.

Ich, Gisela Weiß (früher Weihs), wurde am 24. März 1922 in Frankfurt am Main Ostend, Helmholtzstraße 32 im zweiten Stockwerk rechts geboren. Meine Geburt war eine Hausentbindung. Meine Mutter lag fast drei Tage in den Wehen. Eigentlich sollte sie keine Kinder mehr bekommen, denn sie hatte 1914 nach einem schweren Sturz auf den Leib eine Fehlgeburt erlitten und sich anschließend nicht geschont. Das geschah unmittelbar vor dem Kriegsausbruch 1914. Bei der Mobilmachung wurde mein Vater eingezogen, und Mutter stand hilflos in einer ihr noch recht fremden Stadt allein. Sie packte ihren Koffer und fuhr zu ihren Eltern nach Halle/Saale. Wie sie zum Bahnhof gelangte, kann ich nur vermuten. Wahrscheinlich schleppte sie ihren Koffer bis zur Habsburger Allee und fuhr von dort aus mit der Straßenbahn (vielleicht gab es auch noch die Pferdebahn) zum Hauptbahnhof, der auch damals schon in der heutigen Größe angelegt war. Dort nahm sie den ersten Zug für den Personenverkehr nach Halle/Saale. Sie saß in einem Viehwagen auf ihrem Koffer. Wegen der Truppentransporte fuhren in den ersten Tagen kaum Personen- bezw. D-Züge. So dauerte die Fahrt zehn oder zwölf Stunden. Mit Fieber und hohem Blutverlust traf meine Mutter in Halle ein. Ich habe diese verängstigte Flucht zu den Eltern nie verstanden. Tage später hätte sie bestimmt mit einem normalen Zug reisen können.

Schuld an der ganzen Misere waren sowohl mein Vater als auch meine Großmutter. Mein Vater hatte schallend gelacht, als seine Frau bei einem Spaziergang an abschüssiger Stelle ausgerutscht war und auf den Bauch fiel. Meine Mutter hat ihm das nie verziehen. Der Gefahr und ihrer Schmerzen bei diesem Sturz war er sich wohl gar nicht bewusst gewesen. Mitgefühl und vorausschauendes Denken fehlten ihm. Was dann passierte, passierte eben. Ob ein Arzt konsultiert wurde, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht, denn der Arzt hätte nach der Fehlgeburt Ruhe verordnet. Von einer Hebamme war nie die Rede, selbst später bei meiner Geburt nicht.

Großmutters Schuld liegt eindeutig darin, dass sie ihre Tochter mit 24 Jahren völlig unaufgeklärt in die Ehe geschickt hatte. Sie hätte in der fast vier Jahre dauernden Verlobungszeit genug Möglichkeiten für eine vernünftige Einführung in die Ehe gehabt. Meine Mutter glaubte bei der Heirat tatsächlich, Beischlaf sei nur ein Beieinander-Schlafen nebeneinander im Bett und daher kämen die Kinder. Sie war ein sehr elternhöriges und artiges Kind; stets darauf bedacht, ordentlich und gefällig zu sein und nichts Ungehöriges zu tun. Während der Verlobungszeit erschien Fritz Weiß einmal im Auftrag seiner Mutter, als außer meiner Mutter, Mariechen Kiltz, niemand zu Hause war. Sie ließ ihn nicht hereinkommen und fertigte ihn schnell auf der Treppe ab, weil es sich nicht gehörte, mit einem Mann allein in der Wohnung zu sein. Mein Vater, selbst ein Moralapostel ersten Ranges, hat das als Beleidigung empfunden. Er hatte bei dem Besuch bestimmt nicht die Absicht, meine Mutter flach zu legen. Sie wusste auch nicht, weshalb man einen Herrn nicht allein empfangen durfte. Das war eben so. Man tat das als anständiges Mädchen nicht. Ob das der Verlobte oder ein anderer Herr war, stand nicht zur Debatte.

Mutters um neun Jahre ältere Schwester Ida versuchte verschiedentlich etwas intimere Gespräche mit Mariechen zu führen. Aber nichts kam zustande. Die Aufklärung von dieser Seite scheiterte an einer absoluten Barriere der Jüngeren. Meine Mutter wusste nur: Darüber darf man nicht sprechen. Das ist tabu. Ihr war Gehorsam niemals eingebläut worden. Gehorsamkeit war selbstverständlich und lag in ihrer Natur. Fragen nach dem echten Ursprung des Lebens kamen bei ihr nicht auf.

Wenn meine Mutter 1914 bei ihrer Eheschließung gewusst hätte, was als Pflicht auf sie zukam, hätte sie nicht geheiratet. Die Heirat fand unter völlig falschen Voraussetzungen statt. Sie stand plötzlich in einer fremden Stadt und war allein mit einem Mann, der ihren Körper begehrte.

Geheiratet wurde am 4. April 1914 in Halle an der Saale. Eine große Feier im Saal einer angesehenen Gaststätte folgte. Dann verabschiedete sich das Paar und fuhr in der Nacht noch mit der Eisenbahn, in einem Abteil sitzend, nicht im Schlafwagen, nach Frankfurt am Main, wo eine leere Wohnung und ein Möbelwagen auf sie warteten. Am 5. April wurde die Wohnung mit der reichen Aussteuer eingerichtet.

Dann sank Marie ermattet ins Bett. Sie hatte ihre Tage. Als aber mein Vater trotzdem sein Recht als Ehemann einforderte, war meine Mutter völlig fassungslos. Nie zuvor hatte sie einen Mann nackend gesehen. So war sie vor Schrecken, wie gelähmt.

Am nächsten Tag kaufte der erschütterte Ehemann seiner Frau ein Buch, in dem sie alles nachlesen konnte. Das war bestimmt nicht einfach für beide Teile. Dennoch glaube ich, dass später die sexuellen Beziehungen meiner Eltern intakt waren.

Ida geb. Kiltz mit Ehemann Karl Rückriem

Meine Eltern:

Marie, geb. Kiltz und Fritz Weiß am 04. 04.1914 (Ausschnitt aus großem Hochzeitsbild mit Familie, Verwandten und Freunden)

Meine Mutter war ihm hörig. Sie wollte ihm immer eine gute Ehefrau sein, wie sie ihren Eltern auch immer ein gutes und artiges Kind war.

Wenn sie ihren gesunden Menschenverstand genutzt und mehr Rückgrat gehabt hätte, wäre vieles sicherlich anders verlaufen.

Als ich 1921 „unterwegs“ war, hatte sich die Mode sehr verändert. Die Kleidung der Damen betonte nicht mehr die Taille wie zu Kaisers Zeiten. Meine Mutter konnte sich so leger kleiden, dass keiner ihrer Bekannten die Schwangerschaft bemerkte. Über das „Kinder machen“ sprach man eben immer noch nicht. Das war „Pfui“ und Tabu. Ein Baby dagegen war reizend, entzückend und sorgte für Begeisterung in der ganzen Familie.

Meine Mutter hatte eine sogenannte trockene Geburt, weil die Fruchtblase schon vor den ersten Wehen platzte und sie sich noch drei Tage quälen musste, bis das Kind endlich den ersten Schrei abgab. Betreut wurde sie von Dr. Marx, einem jüdischen Arzt. Der hat meiner Mutter auch wieder auf die Beine geholfen. Ich bin am 24. März 1922 um 4 Uhr 30 auf dieser Welt erschienen, wog nicht viel mehr als fünf Pfund und war natürlich süß und gesund. Letzteres erstaunt mich heute noch. Ich hätte durchaus behindert sein können, denn meine Mutter hatte während der Schwangerschaft eine Grippe mit hohem Fieber überstanden. Penizillin und Sulfonamide waren noch unbekannt. Es gab nur kalte oder warme Wickel, Lindenblütentee, Schwitzen, Gutapercha-Umschläge*, heiße Zitrone und Aspirin. Einen Urlaub, weil die Frau krank oder schwanger war, gab es damals noch nicht.

So musste mein Vater in der Frühe den Kohleofen anheizen, seine Frau und sich selbst versorgen und danach zum Scheckamt radeln.

Erst nach Dienstschluss um 17 Uhr kam er wieder nach Hause. Die Kranke blieb den Tag über sich selbst überlassen. Nur die Nachbarin schaute einmal herein, legte Kohlen nach und reichte ein frisches Getränk. Aus Furcht vor der Ansteckung blieb sie nie lange.

Nach drei Wochen erholte sich meine Mutter. Ab und zu überfielen sie noch Ohnmachten. Sie rutschte dann einfach ohne vorherige Anzeichen weg, fand sich auf dem Fußboden der Küche wieder, stand einfach auf und konsultierte deswegen nie einen Arzt.

Meine Eltern waren naiv und sich der Gefahr für das kommende Kind nie bewusst.

Trotz alledem erschien ich erstaunlich gesund. Die Milch meiner Mutter reichte allerdings nicht aus. Deshalb erhielt ich noch Haferschleim mit entsprechenden Zusätzen und gedieh offensichtlich. Als Kleinkind sah ich meinem Vater sehr ähnlich. Das machte beide sehr stolz. Mir wuchsen blonde Locken. Einige dieser Locken hat meine Mutter in einem Kästchen aufgehoben. Später glättete sich mein Haar und wurde dunkler.

* Guttapercha, der eingedickte Saft des Guttapercha-Baumes auf Borneo, dem Kautschuk sehr ähnlich und fast ebenso gebraucht.

Bei den Umschlägen handelt es sich um feuchte Wickel, die mit breiten Streifen des Nässe abweisenden Stoffes überdeckt wurden. Sie nannten sich Guttapercha., weil dieser Stoff mit dem Gummi ähnlichen Saft des Guttapercha-Baumes getränkt war. Den verhältnismäßig dünnen, senfgelb aussehenden Stoff gab es in verschiedenen Streifenbreiten in der Apotheke. Wickelzeit 1 bis 2 Stunden.

Anstelle von Guttapercha nahmen wir später zum Abdecken der feuchten Wickel Billroth-Batist. Der schmiegte sich besonders gut an. Dieser weiße, ebenfalls Feuchtigkeit abweisenden Verbandstoff wurde von Prof. Theodor Billroth (1829 – 1894) entwickelt. Er war ein Chirurg und Antiseptiker, der diesen Stoff zum Abdecken von Wunden entwickelt hatte. Billroth-Batist war auch in der Apotheke erhältlich.

zehn Monate alt

drei Monate alt

Tante Ida, die Schwester meiner Mutter, war kinderlos verheiratet mit Steuersekretär Karl Rückriem, einem ehemaligen 12-Ender (12-Jahre-Zeitsoldaten wurden damals so genannt und später in den Beamtendienst übernommen) wollte meine Patin werden und mir ihren Namen Ida geben. Falls es ein Mädchen würde, hatten meine Eltern ihr das zugesagt. Da hatte ich also schon vor meiner Geburt diesen Namen am Hals. Die werdende Großmutter Kiltz hieß mit Vornamen ebenfalls Ida. So würde ich dann quasi auch nach dieser Großmutter genannt – und Großmutter Emma Weiß würde sicher beleidigt sein, wenn man sie überging. Ich müsste demzufolge auch noch Emma verpasst bekommen. Meine Eltern wussten, was damit auf mich zukam und suchten als Rufnamen etwas Besseres aus: Gisela (Kind edler Herkunft). Das konnte sich sehen lassen!

Ich wurde also auf die Namen Emma Ida Gisela getauft. Meine Taufpaten waren:

Ida Rückriem geb. Kiltz (Mutters Schwester),

Eva Eggers, geb. Weiß (Vaters Schwester),

Elise Tannebring, geb. Zanke (Mutters Freundin aus Nemsdorf, Kreis Querfurt)

Gertrud Ernst (Mutters Freundin aus Frankfurt, später Halle/Saale)

Die Namen Emma und Ida haben mich später verfolgt. In jedem neuen Schuljahr der Grundschule mussten wir aufstehen und unsere vollständigen Namen nennen: Name des Vaters, Beruf des Vaters, Name der Mutter, geborene, Anschrift, usw. Alle amüsierten sich über meine Vornamen. Die Lehrer nahmen sich Zeit mit den Listen. Dabei verging immer ein guter Teil der Stunde. Datenschutz war noch längst nicht in Sicht.

Ich soll als Baby recht lebhaft gewesen sein. Mir wurde später erzählt, dass beim Spazierengehen, alles um mich herum und auch an mir festgebunden werden musste und trotzdem die Schuhe und Strümpfe bald heraus flogen.

Unser Kinderwagen war ein Klappwagen, der mit einigen Handgriffen zum Sportwagen umgebaut werden konnte. Seine mit dunklem Kunstleder überzogenen Teile besaßen als Dekoration silbrig glänzende Ziernägel. Man fuhr mit mir in den Ostpark, später auch in den Zoo. Beide Orte lagen nicht sehr weit von der Helmholtzstraße entfernt, wenn auch in entgegengesetzter Richtung. Ich habe später diesen Wagen noch als Puppenwagen benutzt.

Von der Inflation habe ich nichts gespürt. Dazu war ich zu klein. Ich muss aber einen gesunden Schlaf gehabt haben und in meinem Gitterbettchen recht friedlich gewesen sein. Die Beamten erhielten zu dieser Zeit ihr Gehalt immer nur als Tagegeld. Meine Mutter lief deshalb gegen Mittag stets die halbe Stunde Fußweg zum Postscheckamt, holte das Geld und rannte in die nicht weit davon entfernte Markthalle. Dort kaufte sie Butter, Brot und Gemüse, um das Geld vor dem Verfall noch schnell umzusetzen. Dann lief sie wieder nach Hause, nahm das Kind aus dem Bettchen, versorgte es und machte den Haushalt. Jeden Tag war es das Gleiche. Mein Vater fuhr auf dem Fahrrad, stets mit Hosenklammer und Karbidlampe zum Dienst. Dann nahm er das kostbare Fahrrad mit ins Büro. Zu Hause schloss er es in seinen Kohlenkeller ein.

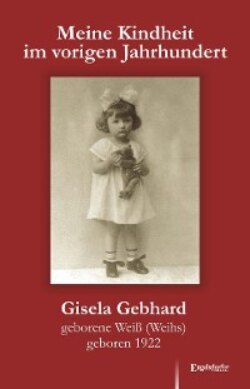

Mein erster Teddy war ein Steif mit Knopf im Ohr und kostete 27 Millionen! (Auf dem Titelbild des Deckblattes halte ich den millionenschweren Teddy in der Hand.) Ich nannte ihn Hilde, habe ihn innigst geliebt und ihn sogar frisiert, indem ich ihn geschoren habe. Nie hätte ich ihn weggegeben, wenn er nicht später in Strehlen (Schlesien) mit all unserer Habe verloren gegangen wäre. Mein Vater besohlte sich die Schuhe selbst und meine Mutter häkelte, strickte, stopfte, flickte und nähte sogar aus alten Resten die Scheuerlappen zusammen. So kamen wir über die Runden.

Ich litt oft an Erkältungskrankheiten, Rachenkatarrh, Blasenentzündung und Mittelohrentzündung. Einmal waren meine Mandeln voll Eiter, sodass der Arzt sagte: „Wenn bis morgen der Eiter nicht weggeht, müssen die Mandeln raus!” Damals waren solche Operationen nicht einfach. Also musste ich harten Zwieback in möglichst großen Stücken hinter schlucken, so oft ich konnte. Es tat entsetzlich weh – aber es half. Der Eiter wurde abgekratzt.

Mit vier Jahren war ich sogar acht Wochen lang krank. Ich hatte eine Grippe mit 40°C Fieber. Das war so hoch, dass ich zum Fiebersenken in ein klitschnasses, kaltes Badetuch eingewickelt wurde. Den Schock habe ich nicht vergessen. Ich habe entsetzlich geschrien, und meine Eltern haben geweint. Dann folgten wieder Blasenentzündung und Ohrenschmerzen. Meine Eltern kauften deshalb eine Heizsonne. Das war ein offener Strahler mit einer Art Parabolspiegel aus Aluminium. Meine Ohrmuschel musste mit Watte verpackt werden, damit die geschützt war und die starke Strahlung den tiefen Gehörgang heilend erreichte. Für meinen geschwollenen Hals bekam ich warme Umschläge. Dicke Watte wurde mit etwas heißem Salatöl getränkt und ein gefaltetes Handtuch drüber gewickelt. Meine Großmutter Emma Weiß hatte ihren Kindern bei solchen Gelegenheiten Speckumschläge gemacht. Es ging das Gerücht, Vaters Bruder Georg habe den Speck immer runter gefuttert. Bei meinen Schwitzkuren saß meine Mutter stets daneben und spielte mit mir Kaufladen. Sie wog auf meiner Puppenwaage Pressbilder mit Obst, Gemüse und Tieren ab und verkaufte diese an mich oder erdachte Verwandte.

Als ich schließlich wieder aufstehen durfte, versagten meine Beine und ganz besonders meine Knöchel. Ich musste über ein Jahr lang Schnürstiefel mit Einlagen tragen. Das war mir sehr peinlich, denn die anderen Mädchen in meinem Alter trugen schicke Halbschuhe mit Knöpfchensteg oder mit in Schleifen gebundenen Bändern. Meinen Kinderarzt Dr. Hoffmann, einen Juden, liebte ich innig. Ich weiß, dass ich ihn umarmt und geküsst habe, weil er mir immer Bonbons mitbrachte.

Ich hatte, bevor ich in die Schule kam, nur wenige Kinder, mit denen ich spielen durfte. Die Helmholtzstraße war zwar eine ruhige Straße mit schönen, großen Akazien-Bäumen, verband aber zwei belebte Straßen miteinander. Deshalb durfte ich nur im Vorgarten spielen, im Durchgang oder hinten beim Rasenplatz, wo die Wäsche zum Bleichen ausgelegt und immer wieder per Gießkanne besprüht wurde. Die Mauer dort grenzte an den Schulhof des „Helmholtz Gymnasiums“ für Jungen. Vom Küchenfenster aus konnte ich die Jungen beim Turnen beobachten. Am besten fand ich, wenn die Sportgeräte aus der Halle gezogen wurden. Wenn dann einige Dicke nicht über das Pferd springen konnten, oder das Bockspringen nicht schafften, habe ich gelacht. Dabei war ich damals selbst ganz schön dicklich. Mein Vater rührte mir oft Eigelb mit Zucker an. Ich bekam Schlagsahne zum selbst gebackenen Kuchen oder ein Stück Schokolade zum täglichen Löffel Lebertran. Nach der langen Krankheit wurde ich mit entsprechenden Folgen hochgepäppelt.

Beim Bleichplatz durfte ich nur spielen, wenn meine Mutter oder unsere Nachbarin aus dem Stockwerk unter uns, große Wäsche hatten. Elfriede Haas, die Tochter dieser Nachbarin, war einige Jahre älter als ich. Sie war ein sehr liebes Mädchen mit dicken Zöpfe, aber schwach und kränklich. Sie hatte sich von einer schweren Grippe nie richtig erholt. Auch sie war ein Einzel- und ein Sorgenkind, das oft das Bett hüten musste. So hatte sie die Schule kaum besucht. Aber sie war intelligent und arbeitete mit ihrer Mutter zu Hause das Lehr-Pensum nach und schaffte so ihre Schulpflicht.

Gerne habe ich mit Gretchen nachmittags auf dem Schulhof des Helmholtz Gymnasiums gespielt. Gretchen war die Enkelin vom Pedell (ehemalige Berufsbezeichnung eines Hausmeisters an Gymnasium oder Universität). Gretchens Großvater, im Gymnasium eine absolute Respektsperson, trug einen Schnauzbart wie Kaiser Wilhelm. Außerhalb seiner Dienstzeit zeigte er sein gutes Herz, ließ uns auf dem abgeschlossenen Schulhof Kreisel schlagen, Hickelkreis hüpfen oder mit Bällen spielen. Gretchens Cousin, der blonde Fritzi, war ein echter Strahlemann. Er war oft mit dabei. Gretchen hatte ihre Zöpfe über den Ohren mit Haarnadeln zu Schnecken aufgesteckt. Die saßen eisern fest, selbst wenn wir Fangen spielten oder mit dem Sprungseil hüpften. Manchmal kamen auch noch andere Kinder dazu. Als Gretchen und Fritzi wegzogen, war es mit dem Spielen auf dem Schulhof vorbei.

Dagegen blieb mir Roswitha L. jahrelang erhalten. Ich habe sie erst geliebt, dann gehasst. Sie war genauso alt wie ich und wohnte nur ein paar Häuser weiter auf der gleichen Seite der Straße. Unsere Mütter hatten sich beim Einkaufen kennengelernt. Roswithas Vater war Bankbeamter mit leichtem Raffgebiss, die Mutter eine ehemalige Lehrerin, die bei der Eheschließung aus dem Beruf ausscheiden musste, wie das damals so üblich war. Es gab in meiner Kindheit nur ledige Lehrerinnen. Wenn so ein „Fräulein“ heiratete, musste es den Schuldienst verlassen. Das hat sich erst während des Zweiten Weltkriegs geändert. Meiner Mutter gefiel Roswithas familiärer Hintergrund, zumal sie selbst einmal gern Lehrerin geworden wäre. Man hatte ihr aber wegen der verletzter Trommelfelle davon abgeraten.

Mutters Begeisterung war mein Pech! Roswithas Mutter petzte nämlich, gab an und sprach immer nur in den höchsten Tönen von ihrer Tochter. Alles, was ich tat und sagte, wurde von der Alten brühwarm zu meiner Mutter getragen.

Ich hätte gern einen Kindergarten besucht. Der war für meine Eltern indiskutabel und wäre auch sicher zu teuer gewesen. Deshalb erzählte ich von einem Handarbeitskränzchen, das ich immer gerne besucht habe. Das war natürlich nur ein Wunschtraum von mir und stimmte nicht. Mir war aber bekannt, dass meine Tante Eva ein solches besucht hatte. So erzählte ich’s eben so, als hätte ich es selbst erlebt. Spornstreichs gab das Roswitha ihrer Mutter weiter. Die stand dann sofort bei uns auf der Matte. Statt meine Erzählung als lächerliche Kinderei abzutun, wurde ich als Lügnerin verunglimpft, musste zur Strafe im langen dunklen Flur hinter dem Vorhang stehen und in mich gehen. Meine Mutter sprach so lange nicht mit mir, bis ich sie um Verzeihung bat und versprach, so etwas nie wieder zu tun. Meine Mutter glaubte mir meine Reue. Aber mein „um Verzeihung bitten“ war nur „Mache“. Auch aus anderen Gründen musste ich später oft hinter dem Vorhang stehen.

Als ich eingeschult wurde und mit Roswitha in die gleiche Klasse kam, ging das Theater weiter. Wir haben uns manchmal gut verstanden, dann aber auch wieder gezankt. Sofort erzählte sie ihrer Mutter davon und diese beschwerte sich dann bei meiner Mutter, die dann wiederum die Schuld bei mir suchte. Von da an sollte ich ihr jede Zankerei immer sofort erzählen, damit sie im Bilde war. Warum das so sein sollte, habe ich nie verstanden. Eigentlich war es doch meine Sache! Einmal schimpfte meine Mutter mit mir, als ich schon gar nicht mehr wusste, was denn überhaupt vorgefallen war. Roswitha und ich hatten uns wegen irgendeiner Kleinigkeit gekabbelt. Der kleine Streit war auf dem Nachhauseweg längst vergessen. Aber die Mutter von Roswitha, die in der Pause in der Schule gewesen war und es wohl mitbekommen hatte, ist gleich wieder zu meiner Mutter gerannt. Schön wäre gewesen, wenn meine Mutter sie mal rausgeschmissen hätte wegen dieses dämlichen Getues. Aber dazu war sie einfach nicht in der Lage. Sie gab sehr viel auf die Meinung der anderen Leute. Hätte meine Mutter zu mir gestanden, wäre mein Vertrauen gewachsen. So aber lag wohl schon in dieser Zeit der Anfang meiner inneren Entfremdung.

Die sogenannte Freundschaft mit Roswitha endete schließlich durch eine Marzipangans. Die lag bei uns nach Weihnachten einladend auf einem Weihnachtsteller mit Marzipankartoffeln, Marzipanfrüchten und Schokoladenherzen. Roswitha und ich hatten zusammen mit unseren Puppen und dem Kaufladen gespielt. Als sie nach Hause ging, musste ihr meine Mutter unbedingt etwas von diesem Teller anbieten. Roswitha griff sofort nach der Gans. Das ärgerte mich, denn auf die hatte ich es vorher schon abgesehen, sie aber noch nicht bekommen. Monate später fand ich diese Gans völlig verdreckt in Roswithas Spielkiste. Ihre Mutter hatte verboten das Marzipan zu essen, weil es nicht eingewickelt gewesen war. Das hat dann auch meine Mutter geärgert.

Ich wurde stets sehr solide eingekleidet. Leger, wie die meisten Kinder einhergingen, wäre mir lieber gewesen. Ich war viel draußen, rannte herum und fiel auch mal in den Dreck. Meine Mutter schimpfte mich deswegen aus. Es gab ohne Ende Vorwürfe. So fürchtete ich mich immer sehr, wenn ich in verdreckten Paradeklamotten oder kaputten Knien und Strümpfen heimkommen musste. Bei kaltem Wetter trug ich lange gewirkte Baumwoll- oder Wollstrümpfe. An denen prangten je zwei Knöpfe außen und innen und wurden mit gelochten Gummibändern an einem bis zur Hüfte reichenden Leibchen befestigt, das ich unter oder über dem Hemd trug. Ich habe diese mit dem Leibchen verknüpften Strümpfe gehasst. Immer blieb ein Stückchen oberes Bein frei und rieb gegen die andere Seite. Bei sehr großer Kälte gab es noch Gamaschenhosen darüber, auch aus gewirkter, gerippter Wolle. Die endeten über den Schuhen. Sie hatten ein gleichfarbiges Gummiband, das zwischen Absatz und Laufsohle die Gamaschenhose unten festhielt. Lange Hosen waren für Mädchen indiskutabel. Ich war heilfroh, wenn es wärmer wurde und ich wieder Kniestrümpfe anziehen durfte. Bis es dann so weit kam, gab es täglich einen morgendlichen Kampf, denn andere Mädchen trugen längst Kniestrümpfe, während ich noch die langen Dinger anziehen musste.

Bei der Einschulung fühlte ich mich allerdings wohl. Da hatte mir meine Patentante Eva (Vaters Schwester) einen Rock und einen Pullover nach meinem Gusto geschenkt. Den Rock konnte man als Trägerrock drunter ziehen. Er hatte senkrechte beige und rote Streifen und kam nur kurz unter dem roten Pullover hervor. Mit meiner Schultüte dazu, fühlte ich mich richtig schick.

Ich wurde nach Ostern 1928 in die Dahlmannschule eingeschult, einen hohen alten Bau, dessen Holztreppen nach altem Wachs rochen, weil die Putzfrauen den Boden schon seit Jahrzehnten allein mit einem Bohnerwachs-Gebrösel reinigten, das in großen Tonnen bereit stand. Die Brösel wurden dazu auf den Boden gestreut. Sie nahmen den Schmutz auf, wurden dann zusammengefegt und landeten anschließend im Müll. Zweimal wurden sie nicht verwendet.

Die Zentralheizung der Schule versorgte der Hausmeister. Er war die wichtigste Persönlichkeit nach dem Direktor.

Es gab getrennte Jungen- und Mädchenklassen. Unsere Mädchenklasse lag im ersten Stockwerk gleich neben der Treppe, hatte einen runden Kleiderständer für die Mäntel und Regenschirme der Lehrkräfte, einen weißen Spucknapf in der Ecke und natürlich eine einstufige Empore mit dem Lehrerpult und eine aufklappbare und verschiebbare große Schreibtafel an der Wand. Es gab Zweierbänke mit fest installierten Tischen, an denen durch eine Seitenschiene verschließbare Nischen eingebaut waren. Hierin befanden sich unsere Tintenfässer.

Fräulein Ulrichs stellte sich als unsere Lehrerin vor, eine mütterliche Erscheinung undefinierbaren Alters mit einer Fleischwarze neben der Nase und etwas spärlichen Zöpfen, die am Hinterkopf mit großen Haarnadeln brezelartig breit gesteckt wurden. Ich kenne sie nur figurlos in Reformkleidern, die sackartig bis zu den Knöcheln herabfielen. Selten zierte ein eingearbeitetes, leicht seidig glänzendes Band ihre Hüftlinie.

Mit angenehmer Stimme begrüßte sie uns, sagte, wir sollten nun unsere beiden Hände nebeneinander auf den Tisch legen. Sie wolle uns eine Geschichte erzählen. Dazu klappte sie die Tafel auf und zeige ein Bild, das zu dem gebotenen Märchen passte. Ich kannte es. Das war schon alles. Es enttäuschte mich sehr. Ich hatte von dem ersten Schultag mehr erwartet. Wir standen auf. Sie verabschiedete uns, worauf wir nach Vorgabe im Chor „Auf Wiedersehen Fräulein Ulrichs!“, brüllten, uns zu zweit vor der Tür aufstellten und unter Aufsicht gesittet nach unten marschierten.

Am nächsten Tag mussten wir einzeln anhand einer Liste aufstehen, damit Fräulein Ulrichs die Anwesenheit überprüfen konnte und wir uns kennenlernten. Wir setzten uns brav wieder hin und sahen nun ein neues Bild. In einem Viereck erschien ein primitiv gezeichneter Hinkelkopf mit offenem Schnabel. Das sollte ein Hahn sein, der sein „Kikeriki!” krähte. Den malten wir mit Kreidegriffeln auf unsere Schiefertafeln. Das waren in Holz eingefasste Schieferscheiben, die beim Hinfallen leicht kaputt gingen. Wer fertig war, legte wieder seine Händchen fein auf den Tisch und wartete auf Fräulein Ulrichs Beurteilung. Sie lobte uns alle, zeichnete nur ab und zu einen Strich nach.

Nun sollten wir aufzeigen und den letzten Laut von „kikeriki“ nennen. Jeder, der drankam, sagte „ki“. Das war aber falsch. Endlich kam Lotte Alp auf das „i“. Nicht einmal Roswitha, die natürlich schon lesen konnte, hatte es gewusst! Nun malten wir eifrig weiter und setzten ein „i“ vor den offenen Schnabel. „Das ist das „i“ vom Kikeriki übten wir laut gemeinsam. Zu Hause sollten wir den Hahn mit dem „i“ vor dem Schnabel noch möglichst oft auf die Tafel malen. Wir erhielten jeder einen Stundenplan, der pro Schultag drei Striche enthielt. Das waren drei Schulstunden an sechs Tagen in der Woche. Für heute war nach einer Stunde der Unterricht beendet. Unsere Mütter holten uns ab.

Zu Hause lachte mein Vater schallend über meine gemalten Hähne mit dem Kikeriki und äffte das nach. Ich war so stolz auf meine erste Leistung gewesen. Nun war ich traurig und hätte am liebsten alles wieder weggewischt. Mein Vater lachte oft verletzend über andere. Ich denke da auch wieder an den Sturz meiner Mutters bei ihrer ersten Schwangerschaft.

Wir lernten erst Druckbuchstaben und deutsche Sütterlinschrift, im nächsten Jahr lateinische Schreibschrift. In den Schulheften, die wir kauften, lag immer ein Löschblatt mit den Buchstaben beider Schriften, wie wir sie für das Schönschreiben brauchten. Auch unsere ersten Lesebücher waren darauf angelegt. Unser Stundenplan änderte sich nach einiger Zeit. Es gab feste Stunden für Deutsch, Heimatkunde, Singen, Zeichnen, Handarbeit, Turnen und Religion. Als das Schreiben auf der Tafel vorbei war, schrieben wir mit Bleistift ins Heft, im dritten Jahr mit Federhalter und Redisfeder, die vorn ein kleines rundes Auflagestück besaß. Eine spitze Feder eignete sich für uns noch nicht. Sie hätte sich sicherlich im Papier verhakt. Nun benutzten wir die im Tischbereich vorhandenen Tintenfässer. Der Hausmeister musste die nachfüllen und schauen, dass die Tinte nicht klebte oder Fäden zog. Wenn die Tinte zu lange darin stand und Staub hinein kam, konnte das schon passieren. Wir hatten immer einen alten Leinenlappen zum Reinigen der Schreibfedern bei uns. Erst benutzten wir einen Griffelkasten, später ein Federmäppchen. Lehrmittelfreiheit gab es nicht. So wurden alte Lese- und Rechenbücher gern von den Größeren an die unteren Jahrgänge verkauft. Der Preis richtete sich nach dem Erhaltungszustand.

In der Handarbeitsstunde erhielten wir ein schmales Stück Stramin. Wir durften uns dazu zwei Stränge Perlgarn aussuchen und lernten darauf geradlinig Steppstich, Langettenstich und andere Stickstiche. Die Fäden blieben an Anfang und Ende gleichmäßig hängen. Der Stramin wurde seitlich ausgefranst. So ergab das Ganze ein recht hübsches Lesezeichen.

Außer Singen und Turnen liebte ich alle Fächer. Ich wurde oft „Dicke“ gerufen. Nach der langen Krankheit mächtig aufgepäppelt, hatte das angeschlagen. Als Dicke konnte ich nicht so schnell laufen wie andere und auch keine Stange hochklettern. Das hat mich mächtig deprimiert. Ebenfalls deprimierte mich, dass ich nicht singen konnte. Ich sang so schrecklich gern, aber leider immer falsch. Bei jedem neuen Atemzug kam ich in eine andere Tonart zum Leidwesen meiner Mutter, die gut singen konnte und auch gut Klavier spielte. Ihr dunkel poliertes Klavier hatte mein Großvater heimlich gekauft und dann von den Möbelpackern als zusätzliches Hochzeitsgeschenk mit verladen lassen. Mutter kamen die Tränen, als die Leute den Wagen ausräumten und das gute Stück in die zweite Etage wuchteten.

Die Musiklehrerin, bei der wir auch Zeichnen hatten, war eine entsetzliche Zimtzicke namens Neidhardt. Sie lehrte uns das „Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti-Do“ und dirigierte all ihre „Chöre“ mit einem winzigen Stöckchen. Winzig war sie auch selbst, hatte X-Beine, die sie bis zum Knöchel unter einem langen Rock mit Volants und Spitzen verbarg. Trotzdem sah man noch die schiefen Füße in den hohen Absatzschuhen. Statt einer Taille zeigte sich bei ihr rundum eine Erweiterung, die sich nach unten hin noch mehr ausbreitete. Ihre tiefschwarz gefärbten Haare wurden mit einer Schleife nach oben in einen Dutt gebunden. Ringsherum wippten Korkenzieher-Locken. Noch heute sehe ich sie genau vor mir mit äußerst gepflegten langen Fingern den Taktstock schwingend. Sie war eine exzellente Vogelscheuche. Bei ihr musste ich immer allein auf der „Brummerbank“ ganz hinten an der Wand sitzen, weit außerhalb der „Chöre“. Ich war unmusikalisch, deshalb zum Gaudi der anderen zum Schweigen verurteilt. Wenn jemand neben mir genau richtig sang, dann traf ich die passenden Töne. Darauf ließ sich die Zicke aber nicht ein. Kurz vor den Zeugnissen durfte ich einmal vorn auf das Podest mich neben sie stellen und zum Gaudi der Klasse ein Lied schmettern. Ich durfte mir eins aussuchen. Ich hatte wochenlang vorher zu Hause „Ihr Kinderlein kommet, ach kommet doch all“, geübt. Aber ich kam wieder auf die Brummerbank, obwohl diesmal sogar meine Mutter protestierte. Die Chöre aber waren wichtiger. Ich kann mich allerdings nur daran erinnern, dass wochenlang „Auf einem Baum ein Ku – uk – kuk ... saß“, als Lied und als Kanon geübt wurde.

In Zeichnen malten wir zuerst mit Kohlestift und hatten zum wegwischen Zunderläppchen. Da fiel das Radieren weg. Anfangs malten wir stundenlang Eier. Sie stehen zwischen zwei weit entfernten und dann näheren Linien. Sie, die Eier, durften nicht kippen und mussten auch die rechte Form haben. Das konnte ich bald im Schlaf, während andere noch zittrige Kreise malten. Später malte ich bei der X-Beinigen Hasen und Bäume. Damit war sie zufrieden. In ihre Chöre nahm sie mich dennoch nicht auf.

Im nächsten Jahr erhielten wir einen Musiklehrer, dessen Chöre ich nicht störte. Ich fand ihn nicht gut aussehend, aber sehr interessant. Er war groß und von mittlerer Bauart, gutmütig und beliebt, sein Haar blond, etwas schütter und gescheitelt. Er trug einen Stehkragen, der vorn seinen erstaunlichen Adamsapfel sehen ließ, der beim Singen munter auf und ab hüpfte. Schön war Herrn Simons randloser Kneifer, der ihm, wenn er über etwas staunte, herunter fiel. Das ging immer gut, denn der Kneifer war mit einem schwarzen Bändchen im oberen Knopfloch seiner Weste befestigt. Herr Simon trug eine Weste aus schwarzem Cord, manchmal eine aus glattem Samt mit kleinen goldenen Mustern und über der jeweiligen Weste ein schwarzes Jackett, etwas knapp in den Ärmeln, dazu stets enge Hosen mit einem zarten Nadelstreifen und über den schwarzen Schuhen kleine hellgraue Gamaschen, die dezent die Strümpfe verdeckten.

Herr Simon gab mir im Singen die Note „ausreichend“ und ließ mich nicht mehr zum Gaudi der Klasse vorsingen. Das habe ich ihm nie vergessen.

Die Jungen hatten einen Klassenlehrer. Der war groß und schlank und hatte eine polierte Glatze. Toll fanden wir sein Monokel, das er elegant ins rechte Auge klemmte. Wenn er es einmal abnahm, verschwand es zielsicher in der oberen Tasche seines Jacketts. Diesen Lehrer sahen wir selten, er holte nur die Katholiken zur Religionsstunde ab, um sie der entsprechenden Lehrerin zuzuführen. Diese war jung, recht hübsch, immer schick frisiert und modisch gekleidet.

Er schien für sie zu schwärmen. Nach Unterrichtsschluss sahen wir die beiden oft gemeinsam aus dem Gebäude eilen.

X-Bein-Zicke

Herr Simon

Ich war evangelisch und erhielt, wie die meisten meiner Klasse, den Religionsunterricht bei Fräulein Ulrichs. Die hielt sich zeitlich genau nach dem Evangelium des Lucas, mit allen Geschichten und Wundern. Weil ich schon immer gern Geschichten gehört habe und, sowie ich lesen konnte, auch alles gut aufgenommen habe, konnte ich die Geschichten sehr gut nacherzählen und war stolz darauf, auch auf Einzelheiten eingehen zu können. Meine Mutter besaß noch ihr Religionsbuch aus der Schulzeit. Dieses Buch aus den Franckeschen Stiftungen in Halle, hatte die gleiche Reihenfolge wie das Buch von Fräulein Ulrichs. So war ich immer gut vorbereitet.

Außerdem besuchte ich jeden Sonntag den Kindergottesdienst. Wir saßen vorher stets in Gruppen mit unserer Gruppenleiterin und sprachen über die Predigt vom vergangenen Sonntag und wurden auch gleich auf die neue Predigt eingestimmt. Meine Gruppenleiterin war eine einfühlsame, junge Frau und die Tochter des Küsters. Ich mochte sie sehr. So wurde ich zum Star im Religionsunterricht. Ich erhielt im Zeugnis eine „Eins“. Das wurde die einzige „Eins“, die ich jemals ergattert habe. Eine „Eins“ war zu meiner Schulzeit eine absolute Ausnahme in der Benotung.

Heimatkunde hat mir auch Spaß gemacht. Wir erhielten Vordrucke zum Ausmalen und Weitergestalten, die wir mit nach Hause nahmen. Bald konnte ich den Main mit seinen Nebenflüssen auswendig zeichnen und auch die Städte dort eintragen, wo es richtig war. Als wir die Entstehungsgeschichte Frankfurts durchnahmen, erfuhren wir, dass eine weiße Hirschkuh vor „Karl dem Großen“ auftauchte, als er mit seinen Truppen auf der Flucht vor den Sachsen plötzlich vor einem nebelverhangenen Fluss, dem Main, stand und nicht weiter wusste. Da sah er, dass die Hirschkuh für sich und ihr Kalb eine seichte Stelle durch den Fluss fand. Die Franken folgten ihr und konnten so ihren Feinden entfliehen. Sie hatten längst drüben das sichere Ufer erreicht, als der Nebel sich lichtete und die Sachsen jenseits erschienen. Da sagte Karl, der Herrscher der Franken: „Lasst uns hier ruhen. Da drüben mögen die Sachsen hausen.”

So gibt es seitdem Frankfurt auf der einen Seite des Mains und den heutigen Ortsteil Sachsenhausen auf der anderen. Aus Dankbarkeit ließ „Karl der Große“ an dieser sicheren Stelle später eine Königspfalz errichten und nannte sie: „Furt der Franken“.

Eine Königspfalz war ein großes wehrhaftes, burgähnliches Schloss, in dem der König mit seinem Hofstaat wohnte, wenn er die Gegend besuchte, nach dem Rechten sah und Gericht hielt. Solch eine Gebäude wurde von einem Pfalzgrafen verwaltet.

Wir erfuhren auch, dass jetzt in der Nähe von Frankfurt, da wo der Main in den Rhein mündet, das ganze Land hinter dem linken Rheinufer wegen des verlorenen Krieges von Franzosen besetzt war und Deutschland unheimlich viel Geld als Reparationen zu zahlen hatte. „Das wird noch zu zahlen sein, wenn Ihr schon längst groß seid“, erzählte uns Fräulein Ulrichs.

Unsere Klassenlehrerin war Sozialdemokratin, politisch gesehen, ein soziales Empfinden aber besaß sie nicht. Wenn ich da an Anni Kraft denke, werde ich heute noch traurig. Wir drückten bereits einige Tage die Schulbank, als Anni zu uns kam. Sie stand mit ihrem Ranzen plötzlich neben mir und meinte, hier gehöre sie hin. Sie war sitzen geblieben und wollte nun auf ihren alten Platz. Der war frei. Wir vertrugen uns prächtig. Sie war lieb und sauber, leider aber arm. Alle in der Klasse mochten Anni, nur Fräulein Ulrichs nicht. Ich sehe noch die roten Flecken auf Annis Wange, wenn sie ihr eine Backpfeife gegeben hatte, meist wegen irgendeiner Belanglosigkeit. Anderen hat die Ulrichs nie eine geschmiert, selbst wenn sie störten. Alle haben Anni geholfen beim Schreiben, Rechnen und kleinen Aufsätzen. Von zu Hause konnte sie leider keine Hilfe erwarten. Sie stammte aus einer kinderreichen Familie, musste sich viel um die kleineren Geschwister kümmern und hatte deswegen oft keine Hausaufgaben gemacht. Als wir das merkten, haben wir ihr rasch nach dem Unterricht noch geholfen oder auch vor der Schule, wenn das zeitlich passte. Gerade, als Anni dann den Anschluss gepackt hatte, verschwand sie zur Sonderschule – ebenso wie ihr Zwillingsbruder aus der Parallelklasse. Das hatte die Ulrichs eingefädelt. Sie mochte nur Reiche oder solche, die sozial etwas darstellten.

Bei Annemarie Hügele dagegen zeigte sie Mitgefühl. Der Vater arbeitete bei der Eisenbahn und verunglückte tödlich. Ein Fahrstuhl im Güterbahnhof war aus der Halterung gesprungen, hatte ihn und seinen Kollegen zerquetscht. Ein schreckliches Unglück, das in allen Zeitungen stand! Ich sehe noch die kleine Frau Hügele, ganz schwarz gekleidet, bei Fräulein Ulrichs stehen. Sie entschuldigte ihre Tochter für mehrere Tage. Ihre beiden Kinder konnten nicht begreifen, was geschehen war.

Unsere Klassenbeste in der Grundschule hieß Irene. In ihrem Zeugnis prangte in allen Fächern die Zwei für „gut“. Ob sie wirklich die Beste war, weiß ich nicht. Ihre Mutter, eine sehr hässliche Jüdin, erschien oft in der Schule, poussierte (umschmeichelte) die Ulrichs und brachte kleine Geschenke. Mit der ruhigen Irene, die von ihrer Mutter ständig in Positur geschubst wurde, hatte ich wenig Kontakt. Lieselotte Bartels mochte ich sehr. Ihre Mutter war auch Jüdin, aber bildhübsch und lieb. Ich habe mich Lieselotte und ihrer Mutter über die ganze Volksschulzeit sehr verbunden gefühlt. Später haben wir uns aus den Augen verloren, weil wir nach Sachsenhausen umzogen und ich dann die Schillerschule besuchte.

Mit Roswitha L. hatte ich nach dem ersten Schuljahr kaum noch Kontakte. Sie schrieb später Artikel für den Jugendteil unserer Zeitung. Ich musste das jeden Sonntag in der Beilage lesen, kleine Erlebnis-Geschichten, die sicher zum großen Teil auf ihrer Mutter Mist gewachsen waren. Die Ulrichs beeindruckte das sehr.

Jahre später tauchte Roswitha noch einmal auf. Nach der Grundschule war ich froh, dass ich sie nicht mehr sehen musste, denn ich wurde ja nach Sachsenhausen in die Schillerschule, ein Mädchengymnasium, gegeben. Mein Vater, jetzt Oberpostinspektor, war an das dortige Postamt N10 versetzt worden. Wir suchten eine Wohnung auf der anderen Rheinseite. Im ersten Jahr war ich noch „Fahrschülerin.“ Von der Habsburger Allee aus musste ich mit der Straßenbahn 3 bis zur Hauptwache fahren, dort in die Linie 6 umsteigen, mit der über den Main hinweg bis zur Gartenstraße fahren und anschließend noch ein Stück laufen. An sehr schönen Tagen fuhr ich sogar quer durch die Stadt mit dem Fahrrad. Es gab noch wenige Personenautos. Große Güter wurden mit Pferdefuhrwerken transportiert. Da die Pferde unterwegs sehr oft ihre Äpfel fallen ließen, hatten viele Vögel ihre Freude daran, unverdaute Körner rauszuholen. Haubenlerchen und Spatzen ernährten sich prächtig. Aber auch Kleingärtner kamen mit Schippe und Besen und sammelten alles in ihre Eimer.

Zwei Jahre nach meinem Wechsel erschien plötzlich Roswitha in meiner Parallelklasse. Es machte mich unsagbar glücklich, als ich erfuhr, dass ihr Deutschlehrer von ihren schwülstigen Aufsätzen gar nichts hielt und sie in Mathematik eine Niete war. Die Familie war auch nach Sachsenhausen gezogen. Als wir dann nach Leipzig gingen und unsere Wohnung stundenweise zur Besichtigung stand, erschien tatsächlich ihre Mutter und wollte unsere Wohnung ansehen. Wohl oder übel musste meine Mutter sie einlassen und ihr die Besichtigung ermöglichen. Das dumme Stück besaß dann die Frechheit, ihre eigene Wohnung über den grünen Klee zu loben und damit einzugestehen, dass sie nur aus Neugier gekommen war.

Während meines dritten Jahres in der Grundschule erkrankte meine Mutter an einer Herzmuskelentzündung. Unser Hausarzt Dr. Zybell kam mit Stehkragen und Fliege per Fahrrad zu seinen Hausbesuchen. Er verordnete meiner Mutter strengste Bettruhe. Sie durfte nur zur Toilette gehen und sich waschen. Sonst musste sie für acht Wochen ruhig liegen bleiben. Mein Vater rief seine Tante Wally, eine Schwester seiner Mutter, zu Hilfe. Sie wohnte in Breslau in einem Damenstift, in das sie sich schon vor dem Ersten Weltkrieg eingekauft hatte. Ihre Wohnung und der tägliche Mittagstisch waren damit bezahlt. Sie, eine Witwe, deren Vermögen während der Inflation verloren ging, besaß nur noch wenig Geld für ihren sonstigen Unterhalt. Mein Vater unterstützte sie monatlich mit fünf Reichsmark, also 60 Reichsmark im Jahr. Das war in den Jahren 1929 – 1932 eine bedeutende Summe.

Tante Wally half auch bei anderen Verwandten von Zeit zu Zeit aus. Sie kam also gern. Obwohl sie dann fast zwei Monate bei uns lebte, weitgehend kochte und meine Mutter versorgte, kann ich mich kaum auf sie entsinnen. Dagegen ist mir unsere Putzfrau, die einmal in der Woche oder auch zur großen Wäsche erschien, absolut gegenwärtig. Frau Bauer, eine hagere, liebe Frau mit sehr schmalem Gesicht, sprach mit leicht schwäbischem Dialekt. Den hörte ich gern. Sie führte ein karges Leben, denn ihr einziger Sohn war krank und arbeitsunfähig wegen einer schweren Schüttellähmung, die ihn auch geistig beeinträchtigte. Sie hoffte und hoffte auf Hilfe, kaufte jedes neu angepriesene Medikament, das Linderung versprach. Aber es gab keine Heilung. Trotzdem war diese Frau stets guten Mutes. Sie strahlte eine positive Kraft aus. Ihr Wahlspruch hieß: „Arbeit macht das Leben süß!” Ich mochte Frau Bauer sehr und bewunderte sie auch.

Tante Wally bleibt für mich eine dunkel gekleidete, etwas mollige, gesichtslose Gestalt. Ich weiß nur, dass meine Mutter sich über die Tante ärgerte, weil die ständig von anderen Verwandten schwärmte, bei denen sie vor einiger Zeit auch gelebt hatte. Vor allem lobte sie immer wieder die Tochter dort. Ich war wohl nicht so ihr Fall, obwohl ich damals viel im Haushalt geholfen habe. Wir waren alle sehr froh, als Mutter wieder aufstehen konnte, sich sichtlich erholte und die Tante dann abreiste.

Wie verklemmt Tante Wally war, habe ich Jahrzehnte später von Vaters Cousine in Essen erfahren.

Mutti mit Gisela (8 Jahre alt)

Emma Weiß, Tochter Eva, Gretel und Wally im Jahr 1900

Tante Wally hatte als Witwe bei ihrer Tochter Gretel gewohnt. Die war, wie man damals sagte, gut verheiratet. Ihr Mann liebte sie sehr. Gretel, gut aussehend und künstlerisch begabt, hatte aber ein so starkes Hymen (Jungfrauenhäutchen), dass ihr Mann nicht in sie eindringen konnte. Sie fragte ihre Mutter, ob es nicht angebracht sei, deshalb den Arzt aufzusuchen. Tante Wally riet ab, meinte, sie solle froh sein, wenn „es“ nicht klappte. Sie hätte „ohne“ ein viel besseres Leben. Gretel war so dumm, auf ihre Mutter zu hören. Jahre später erkrankte sie an Brustkrebs und starb kaum vierzig Jahre alt. Ihre Mutter war dem Witwer nicht mehr erwünscht. Mit Enkeln wäre ihr Leben sicherlich sinnvoll geworden.

Nach Mutters Krankheit verpasste mir Fräulein Ulrichs ein schlechtes Zeugnis. Es war kein ungenügend darin, aber fast alle Zensuren waren um eine Note gesenkt. Sicher hatten meine Leistungen etwas nachgelassen, weil oft die häusliche Konzentration fehlte und ich viel helfen musste. Aber so wirklich schlecht waren meine Arbeiten nicht ausgefallen. Hier zeigte sich wieder die Ungerechtigkeit dieser Frau. Sie wusste, zu Hause ist nicht alles im Lot, also muss sich das ja auf das Kind auswirken. Einfühlungsvermögen oder ein gutes, persönliches Gespräch gab es nicht. Erst als meine Mutter wieder in regelmäßigen Abständen in der Schule erschien und versicherte, sich um meine häuslichen Arbeiten zu kümmern, wurden meine Leistungen <normal>!

In der Markthalle kauften wir nur ein, wenn wir von einem günstigen Angebot hörten. Im Allgemeinen kam zweimal in der Woche ein Pferdefuhrwerk mit Gemüse und Obst in unsere Straße. Dort lag alles sauber in Stiegen (Obstkisten). Ausgewogen wurde mit einer Handwaage, wie wir sie heute nur noch bei den Standbildern von Justicia sehen. Die anderen Waren gab es stückweise oder per Bund. Kartoffeln wurden als Zentnerware, zu je 50 kg, in Säcken geliefert und im Vorratskeller in luftigen Holzhorten bodenfrei gelagert. Auch Äpfel und Winterbirnen lagerten wir. Die kamen als Frachtgut von einem Obstbauern im Taunus. Wir legten sie auf Brettern im Keller aus. Die zum baldigen Verzehr bestimmten kamen auf den Kleiderschrank.

Geräucherte Blut- Leber- und Presswurst bestellte mein Vater in Thüringen. Er mochte die Frankfurter Wurst nicht. Ich denke da an die „ach so beliebte“ Gelbwurst. Die steckte in einer gelben Pelle und schmeckte recht fad. Nur Fleischwurst, Frankfurter Würstchen und Schinken wurden beim Metzger gekauft. Wenn das Paket aus Thüringen eintraf, erfüllte die Küche ein herrlicher Duft. Nach einer Kostprobe hing meine Mutter die Würste luftig in der Speisekammer auf. Einen Kühlschrank besaßen wir nicht. Elektrische Kühlschränke gab es für Haushalte noch nicht. Das, was sich Kühlschrank nannte, war bei den Wohlhabenden oder den Geschäftsleuten ein innen mit Metall ausgeschlagener Schrank, der mit Stangeneis kühl gehalten wurde. Ein Lastwagen mit Metallboden fuhr mit solchem Eis durch die Straßen. Dicke, viereckige, lange Stangen lagen unter Verschluss in dem Fahrzeug. Mit großen Haken wurde abgebrochen, was jeweils gewünscht war. Der Preis richtete sich nach der Menge oder dem Gewicht.

Unsere Brötchen hingen immer früh an der Wohnungstür. Die brachte der Bäckerjunge und steckte sie ofenfrisch in unseren Brötchenbeutel. Meine Mutter zahlte beim Bäcker direkt in der Woche davor. – Zucker, Mehl, Hülsenfrüchte, Rosinen und vieles andere kauften wir lose im Kolonialwaren-Geschäft beim Krämer. Seine Waage für diese Einkäufe besaß auf der einen Seite die Fläche zum Auflegen der Gewichte, auf der gegenüber ein abnehmbares Gefäß zum Hineinschütten der Ware. Darüber war noch ein runder Drahtring befestigt, in den die spitzen Papiertüten gesteckt wurden, in die man dann Mehl, Zucker, Graupen oder Hülsenfrüchte zum Abwiegen und Verpacken mit einer gewölbten Schaufel schütten konnte. Die Vorräte lagerten in Kastenschüben der Wandtheke. Plastiktüten gab es noch nicht.

In die Bergerstraße, eine nahe gelegene Geschäftsstraße, ging ich besonders gern. Da gab es die NORDSEE, ein großes Fischgeschäft. Mutti kaufte dort Schellfisch. Der wurde bei uns gekocht und mit ausgelassener Butter gereicht. Das Geschäft bot auch fein marinierte Heringe. Die lagen in einer Schale und wurden stückweise verkauft. Deshalb brachten wir ein Gefäß für unsere zwei Heringe mit. „Bitte viel Soße dazu!”, hieß es oft. Die Soße war lecker. Ich selbst stellte mich in der NORDSEE immer neben die großen offenen Holzfässer, in denen die Salzheringe lagen. Den Duft der Heringslake liebte ich.

In einer Nebenstraße der Bergerstraße gab es den PUPPENKÖNIG. Herr König war unser Friseur und er reparierte auch Puppen. Er fertigte sogar Echthaarperücken für Puppen an. Echthaar war zu dem Zeitpunkt nicht selten, denn viele Frauen ließen sich ihr langes Haar abschneiden, wollten jetzt modern sein und Bubikopf tragen. Ich entsinne mich, dass mein Vater meine Mutter auch dazu überredet hatte. Sie ging aber nicht zum Puppenkönig. Der war nur für Männer und Kinder zuständig. Sie besuchte für die Prozedur einen eleganten Damensalon. Als sie heimkam, war sie todschick und erschien uns um Jahre verjüngt. Wir waren begeistert! Ihr abgeschnittenes Haar brachte sie in Seidenpapier eingewickelt nach Hause, verwahrte es in einer Truhe und hielt es in Ehren.

Zum Zahnarzt musste ich meine Mutter immer begleiten. Ich nehme an, sie wollte mich nicht allein in der Wohnung lassen. Andererseits war das Erlebnis dort für mich prägend. Ich durfte dem Zahnarzt, einem freundlichen alten Herrn, auch meine Zähne zeigen. Er spiegelte in meinem Gebiss herum und lobte mich, ob meines fleißigen Zähneputzens. Dann kam meine Mutter auf den Stuhl, riss den Mund artig auf und ließ bohren. Der Zahn erhielt eine provisorische Füllung und beim nächsten Besuch das endgültige Amalgam. Weil meine Mutter keine Angst zeigte und ich so nett behandelt wurde, habe ich mich später nie vor einer Behandlung beim Zahnarzt gefürchtet, auch bei schwierigen Eingriffen nicht.

Nun zu unserem Milchmann, Herrn Ritzel. Der erschien mit seinem, von einem kräftigen Hund gezogenen Kastenwagen an allen Wochentagen in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr. Keiner konnte seine schwere Handglocke überhören. Oft standen Frauen mit ihren Milchkannen und Milchtöpfen schon wartend an der Straße. Herr Ritzel klappte einen Deckel des Kastens hoch und waltete seines Amtes. Er besaß ¼-Liter-, ½ -Liter- und 1-Litermaße, lange, schlanke Schöpfgefäße mit senkrechtem Heber nebst Haken am Ende. Er nahm diese Haken und senkte das passende Gefäß so tief in die Milch, dass es voll laufen konnte, und schenkte dann aus. Unser Milchmann war ein freundlicher dicker Mann, meist in grobes, dunkelbraunes Tuch gekleidet. Die gerippte Hose mit eng anliegender Jacke war seine Uniform. Eine etwas speckige Schirmmütze gehörte dazu. Ich habe ihn nie ohne diese Mütze gesehen. Herr Ritzel gab oft nach dem Abmessen noch einen Schwaps Milch hinterher. Die Milch war ganz frisch, erst am Morgen gemolken. Große Stangeneisstücke hielten sie kühl. Immer standen zwei große Milchkannen in dem Kasten, kleine Kannen voll saurer und süßer Sahne gab es auch und abgepackte Butter, wenn die bestellt war. Ein spezieller Duft lag um das Gefährt, eine Symbiose aus Hund, Milch und Ritzel. Für mich gehörte das alles zusammen. Wenn alle Leute versorgt waren, ging’s weiter. Ritzel klappte den Deckel zu und pfiff nach seinem Hund. Der erhob sich, wartete, bis Ritzel hinten die Griffe der Karre fasste und anschob. Dann legte auch der Hund sich ins Zeug, und beide verschwanden um die nächste Ecke. „Bis morgen!”, hieß es da.

Ich habe die frische Milch gern getrunken. Die schmeckte viel besser als die abgekochte.

Mein Frühstück bestand damals aus einem Becher Milch und einem Brötchen mit Mutters selbst gekochter Marmelade, ohne Butter drunter. Oder ich bekam Kakao, in den ich ein trockenes frisches Brötchen titschte. Es ging immer abwechselnd: an einem Tag Milch, am nächsten Kakao. Für die Schule hing ich mein Brottäschchen um. Das war, wie mein Ranzen, aus Leder. Es enthielt eine fein eingepackte, zusammengeklappte Schnitte mit Käse oder Wurst, manchmal auch einen Apfel und eine große Porzellantasse für die Schulspeisung. Die Teilnahme war freiwillig und musste extra bezahlt werden. Die Schulspeisung erfolgte in der großen Pause in dem Teil des Kellers, der einmal Waschküche gewesen war. Da standen einfache Holzbänke und Tische. Die Frau vom Hausmeister hatte im Waschkessel Milch abgekocht oder Kakao vorbereitet. Auf einer Trittleiter vor dem noch heißen Ofen standen zwei Schüler vom achten Schuljahr und gaben mit Schöpfkellen die Portionen aus. Man konnte sich auch ein zweites Mal etwas holen, wenn das zeitlich klappte. Ich habe mir selten Nachschlag geholt. Einmal war ich etwas später erschienen und der Kakao so heiß, dass ich ihn in der restlichen Pausenzeit nicht austrinken konnte, saß da noch im Keller, als es schon klingelte.

„Hau ab, du Sau!“, schrie mich einer der Jungen an.

Da habe ich das heiße Getränk so schnell ausgetrunken, dass mir die Zunge wehtat. Ich habe mich zu Hause beklagt und durfte nun auf die Schulspeisung verzichten. Darüber war ich froh. Ich kann mich an keine Aufsicht während der Kellerspeisung erinnern. Wenn die Hausmeisterin den großen Schülern die Kellen übergeben hatte, war sie verschwunden.

Im Hof hatten immer zwei Lehrkräfte Aufsicht, für die Jungen und für die Mädchen. Manchmal ärgerten einige Jungen die Mädchen, meist reichlich harmlos, zogen an den Zöpfen oder sprangen mal beim Seilspielen hinein. Die Mädchen quietschten, taten entsetzt oder kicherten albern. Mehr Berührungspunkte gab es nicht. Dafür sorgten die Lehrer.

Einmal bin ich gleich zu Anfang der großen Pause in eine Dreckpfütze gefallen. Mein ungeliebtes, „ach so schönes“ Mäntelchen hatte viel abbekommen. Aus Angst vor meiner Mutter rannte ich mit Freundin Ilse schnell ins Haus nebenan zu ihrer Mutter und bat die, mir zu helfen. Nach der Schule holte ich das ungeliebte Stück wieder ab. Frau Jösch hatte das Mäntelchen getrocknet und ausgebürstet. Damit war das Schlimmste beseitigt. Es gab trotzdem Knatsch, denn einige Flecken hat meine Mutter nachher doch noch entdeckt.

Der Hof der Dahlmann-Schule besaß ein großes schmiedeeisernes Doppeltor, das nach dem Unterricht abgeschlossen wurde. Wenn es geöffnet war, wurden die beiden Torflügel mit eisernen Rasten im Boden eingehakt. So sollte es jedenfalls sein. Ich war nun schon im vierten Schuljahr, da rannte ich nach Schulschluss los, stolperte über eine offene Raste und knallte beim Sturz gegen das eiserne Tor. Ich hatte eine schlimme Platzwunde links an der Stirn, und das Blut tropfte auf meinen Matrosenmantel. Ich drückte mein Taschentuch auf die Wunde, damit es nicht mehr tropfte, und hatte auf dem Heimweg nur wieder Angst wegen der verdreckten Kleidung. Meine Mutter, fast starr vor Schreck, machte mir einen Kopfverband, legte den Mantel in kaltes Wasser und fuhr mit mir zu Dr. Zybell. Der besaß jetzt eine große Praxis in Sachsenhausen. Er hat meine Wunde zusammengezogen und zugepflastert. Die Narbe ist erst im hohen Alter verschwunden.

Dr. Zybell wurde später ein so bekannter Arzt, dass der Volksmund ihn den „lieben Gott von Sachsenhausen“ nannte. Er trug stets seinen Stehkragen, war eingefleischter Junggeselle und wohnte mit seinem Bruder und dessen Familie im gleichen Haus. Seine Praxis umfasste das gesamte Untergeschoss. Anstelle des Fahrrades fuhr er nun einen Kleinwagen.

Die Dahlmann-Schule: In Frankfurt/Main Ostend, Rhönstraße 86 – 88, benannt nach: Friedrich Christoph Dahlmann (1785 – 1860), Historiker und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848.

Die alte Dahlmann-Schule wurde während des Zweiten Weltkriegs bei schweren Bombenangriffen auf das Frankfurter Ostend 1944/45 völlig zerstört.

Auf dem ursprünglichen Gelände entstand 1965 ein eckiger Neubau mit gleichem Namen.

Frankfurt am Main, Hauptbahnhof