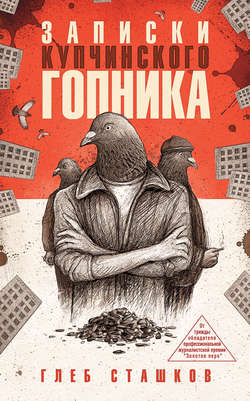

Читать книгу Записки купчинского гопника - Глеб Сташков - Страница 2

Глава первая

Дом

ОглавлениеТелефон звонил и, вибрируя, сползал к краю журнального столика, пока не рухнул на пол.

Я протянул руку:

– Слушаю.

– Это с канала ДТВ, – раздался женский, а скорее даже девический голос. – Вы помните?

– Я не смотрю телевизор.

В трубке послышалось сопение, за которым чувствовалась напряженная мозговая деятельность. Вскоре стало ясно, что напряженная деятельность не привела к ощутимым результатам:

– Это с канала ДТВ. Вы помните? – повторил девический, определенно девический, голос.

– Я не могу помнить ваш канал, я не смотрю телевизор. И вообще я хочу спать.

– Но мы же договорились встретиться.

– Да? Очень интересно. Это меняет дело. Не то чтобы совсем меняет, но может изменить. Я, знаете ли… Неважно. Тебя как зовут?

– Аня.

– Слушай, Аня, давай встретимся вечером, как все нормальные люди. Я пока не очень в форме, я пока, можно сказать, в штатском.

– Разве мы переходили на ты? – А разве нет?

– Нет, – отрезала Аня.

– Так чего ты, то есть вы, от меня хотите?

– Я жду вас. С бригадой.

– С бригадой? – Я слегка смутился. – Если с бригадой, значит, мы, вероятно, уже встречались. И, вероятно, не очень удачно. Какие у вас ко мне претензии?

Аня засмеялась. Даже не засмеялась, а как-то внезапно всхохотнула. Нет, внезапно взоржала, вот как будет правильно.

– Я поняла, вы так шутите. Издеваетесь над молоденькой девочкой-практиканткой.

Вообще-то над молоденькими девочками-практикантками я издеваюсь совершенно не так.

– Короче говоря, – сказала Аня, – через час мы встречаемся на проспекте Славы и вы устраиваете нам обещанную экскурсию. Вспомнили?

Ничего я не вспомнил. Что я могу вспомнить? Помню только, что вчера ко мне пришел Артур. Следовательно, мы пили. Мы всегда, когда встречаемся с Артуром, пьем. Когда-то мы вместе готовились к экзаменам. И не пили. А потом, будто желая наверстать упущенное, стали пить при каждой встрече.

Артура, кстати, зовут Артурик. Он по паспорту Артурик Суренович Меликян. А его родной брат по паспорту Фердинанд. Что должно быть в голове у родителей, чтобы одного сына назвать Артурик, а второго – Фердинанд? Я понимаю, если одного назвать Фердинанд, а второго – Герберт. Или одного – Артурик, а второго – Жоржик. Но Артурик и Фердинанд – это выше моего понимания.

Природа тоже возмутилась, что ее убогих пасынков нарекли таким чудным образом. А природа шутить не любит. Или любит? Любит. Но зло. Природа любит злые шутки. И природа зло пошутила над незадачливыми родителями. Впрочем, расхлебывать пришлось детям. Ни один из братьев решительно не подходил к своему имени. Невысокий, хрупкий и несколько женоподобный младший брат носил грозное имя Фердинанд, а рядом с ним возвышался 120-килограммовый бородатый Артурик.

Я всегда называл его Артуром. Обращаться к взрослому мужику уменьшительно-ласкательным именем Артурик – это нелепо, смешно и вообще весьма двусмысленно. Если я называл его Артуриком, то окружающие – в свою очередь – называли меня Педиком. А я не люблю, когда меня так называют, тем более что это неправда. И тем более что педиками называли нас обоих. А Артурик еще больше, чем я, не любит, когда его так называют.

Однажды в ночном клубе Fireball, что на Альпийском, он долго бил такого вот называльщика. Очень долго. Пока друг называльщика не подкрался сзади и не разбил об артуриков затылок пивную кружку. К счастью, дело было рядом с туалетом, так что кровь из затылка благополучно вытекла в раковину, после чего мы перевязали голову принесенным из бара полотенцем и уселись пить виски.

Вчера Артур пришел ко мне с литром водки. Он был возбужден. Он выступал по телевидению и дискутировал по поводу ЖКХ. И требовал, чтобы я посмотрел передачу в интернете.

Мы посмотрели. Внешне Артур выглядел неплохо. Внушительно. Солидно. Он был немногословен. Собственно, право говорить Артур предоставил своему оппоненту, который с удовольствием этим правом воспользовался. Его плавно, словно говно по трубам, текущую речь Артур время от времени перебивал короткими репликами двух типов: «И чё?» и «Ну и чё?» Когда Артур, наконец, собрался с мыслями и произнес относительно длинную фразу, а именно: «Я вот чё хотел сказать», – передача закончилась.

Я поздравил Артура с теледебютом, мягко ввернув про первый блин, который не всегда выходит нужной формы.

А потом мы пили.

– Ты знаешь, кто такой Борхес? – спросил Артур после четвертой рюмки.

– Приблизительно, – сказал я.

То есть сначала я совсем ничего не говорил. Сначала я удивлялся. Не сказать, чтобы Артур был ценителем и знатоком литературы. Лет двадцать назад он прочитал Ремарка, решил, что это абсолютная вершина, и прекратил знакомство с литературой, дабы в дальнейшем не испытать разочарования.

А тут вдруг Борхес.

– В новелле «Четыре цикла» Борхес утверждает, что во всей мировой литературе существует только четыре сюжета.

– Выпьем.

Мы выпили.

Я наделся, что в процессе выпивания рюмки и закусывания малосольным огурцом по 104 рубля за банку Артур забудет своего дурацкого Борхеса. Он не забыл.

Итак, Борхес уверял, что существуют всего четыре сюжета и четыре героя. Первый сюжет – это обороняющийся город. Троя. Защитники Трои знают, что они обречены. И Ахилл, который штурмует Трою, знает, что он обречен. В общем, все знают, что они обречены, но все равно мучают себя и других.

Второй сюжет – история возвращения. Та же Троя и Одиссей, который возвращается домой, где его, откровенно говоря, не очень-то ждут. В третьем сюжете герой не возвращается, а, наоборот, уходит и чего-то ищет. Как Ясон, который ищет золотое руно. Наконец, четвертый сюжет – самоубийство бога. Тут Артур ничего внятного объяснить не смог, что не мешало ему восхищаться глубиной и оригинальностью Борхеса. Четыре сюжета – и больше ничего. За всю историю человечества – ни сюжетом больше. Артур решил даже написать роман, вернее – четыре романа.

– Не нужно, – говорю, – писать четыре романа. Роман один. И герой один. И каждый божий день в твоей жизни случается роман, который включает все четыре сюжета.

– Не кощунствуй, – сказал Артур.

Я пожал плечами. Слушай, коли не веришь.

– Сначала ты, как Ясон, отправляешься в путь. Тебя манят дальние страны, влекут неведомые земли, и сердце твое замирает в предвкушении подвигов и приключений. Ты ищешь свое Эльдорадо, – я взял сигарету, щелкнул зажигалкой и медленно затянулся. – И Эльдорадо твое – это кабак, в котором сто грамм стоят не дороже восьмидесяти рублей. И можно смело принять на грудь. И повторить, и повторить трижды.

– Трижды – мало.

– Конечно, мало, – сказал я, доливая остатки. – Ты повторил бы и восемь раз, но в кабаке, естественно, нет мест. Потому что в гадюшниках, которые ты посещаешь, никогда нет мест. Ты осаждаешь кабак, прекрасно зная, что в любом случае обречен. Парис уже натянул свой лук, и ты, бесстрашный Ахиллес, обречен ужраться в сракотень, что и делаешь в течение получаса. Потом, как хитроумный Одиссей, ты возвращаешься домой. Поскольку ужрался ты в реальную сракотень, по дороге тебе встречаются и сивиллы, и циклопы, и андромеды, и прочие телемахи.

– Гопники, – сказал Артур. – По дороге мне обычно встречаются гопники.

– Гопники, пожалуй, похуже циклопов. Гопники – это Сцилла и Харибда. Но ты проскальзываешь между Сциллой того, чтобы навалять им, и Харибдой того, чтобы огрести самому. А на утро просыпаешься и понимаешь, что вчера бог конкретно самоубился. А если не самоубился, так его самоубьет твоя Пенелопа.

– Наташка, что ли?

– У тебя есть другая Пенелопа?

Артур задумался. Затянулся красным винстоном и грустно спросил:

– Так просто?

– Все в жизни просто, если не читать Борхеса.

Сами понимаете, мы были бы распоследними пижонами, если бы после этого не сгоняли за вторым литром.

И теперь я перед вами. Ничего не помню, ничего не знаю, а мне звонит какая-то Аня. С бригадой.

Захожу на кухню. На столе записка. «С собакой погулял. Похмелиться оставил. Тебя с утра ждут телевизионщики. Расскажи им про Купчино. Артур».

Так вот оно в чем дело. Рассказать про Купчино. Расскажем, не вопрос. Когда написана эта записка? Ближе к вечеру или ближе к утру? Будем считать, что ближе к утру. Значит, с собакой можно не гулять. Можно сразу идти к телевизионщикам, благо спал я, не раздеваясь.

Выхожу из квартиры и натыкаюсь на соседку.

– Когда ты помоешь пол? – спрашивает соседка.

Это она лестничную клетку имеет в виду.

– Никогда.

Это я тоже лестничную клетку имею в виду.

У меня плохая соседка. Она громко ругается по ночам и, говорят, колдует. Насчет колдовства точно не скажу, а ругается громко. С дочкой.

У дочки жизнь не сложилась. Как говорили очеркисты былых времен, дочка – человек сложной судьбы. Потому что она дура.

Рассказ про ружье на стене, которое то не стреляет, то стреляет, да не туда

Много лет назад дочка завела себе травматический пистолет. Зачем – ума не приложу. Уверяла, что боится изнасилования. Никто ей не верил. Она и так давала всем, кто хотел. И всем, кто не очень хотел, тоже давала. Иногда умудрялась дать и тем, кто совсем не хотел.

Пистолет она обожала. Ловко выхватывала из сумочки двумя руками, чуть приседала и, вытянув руки, кричала: «Пиф-паф». Когда они приседала, мини-юбка задиралась выше положенного, поэтому мы каждый день знали, какого цвета у нее сегодня нижнее белье. Иногда нижнего белья вовсе не оказывалось.

Однажды на улице ее обступили какие-то гопники. Они, наверное, ничего плохого в виду не имели. А может, имели, кто их разберет.

– Ты чего? – спросили гопники.

– Ничего, – ответила соседкина дочка. – А вы чего?

– Мы ничего, – ответили гопники. – А ты чего?

– А я ничего, – ответила соседкина дочка. – Я в магазин иду.

– А зачем? – спросили гопники.

– А ни зачем, – ответила соседкина дочка.

Такой разговор может продолжаться часами. Он и сутками может продолжаться. И, как правило, не ведет ни к каким последствиям. Однако на этот раз соседкина дочка решила выпендриться. Она напряглась, робко достала пистолет и начала целиться то в одного, то в другого гопника. Кто-то говорил ей, что травматическим пистолетом можно убить. Убить она не хотела. И покалечить не хотела. Она сама не знала, чего хотела. Стояла и трусила.

А гопники тоже стояли и трусили. Потом им надоело ждать, а тем более трусить. Они отняли у нее пистолет, а заодно сломали нос и слегка порвали рот. Еще они сломали пару ребер, но этого не видно. А сломанный нос и порванный рот очень даже видно. Все во дворе смеялись и говорили, что рот стал более рабочим.

Я не смеялся. Я думал, что Чехов был неправ. Если на стене висит ружье, оно вовсе не обязательно выстрелит. Не выстрелил же пистолет. Значит, Чехов вывел неправильную мораль. Мораль в том, что если уж ты повесил на стене ружья, то стреляй. А если не можешь выстрелить, так нечего и ружья развешивать. Ружье может и вовсе в тебя выстрелить. Запросто. И не надо говорить, что это, мол, только у вас в Купчино ружья по хозяевам стреляют.

По этому поводу могу рассказать историю не про Купчино. Про археологическую экспедицию. Дело было в Туве. Точнее, на границе Тувы и Красноярского края. В селе Верхнеусинском. Огромное село. Наполовину староверческое, наполовину тувинское. Не знаешь, кто хуже – староверы или тувинцы. Говорят, где-то староверы живут чуть ли не нараспашку. И дом от дома у них даже забором не огорожен. Я таких староверов не видел. Я видел, что финны так живут у себя в Финляндии, а староверов таких не видел.

А вот рассказы про кружку – это правда. Сам был свидетелем. Просишь попить – приносят в глиняной кружке, а потом разбивают. Грех пить после табачников-никониан.

А заборы у них есть. Очень, скажу вам, серьезные у них заборы. Сплошные. У нас в деревнях заборы с просветом. Дощечка – просвет – опять дощечка – опять просвет. А у них сплошные – доска к доске. И высоченные. И окна на улицу не выходят. Идешь по улице: с одной стороны глухая стена, и с другой – глухая. Жутковато.

А тувинцы были добродушными и почти милыми. Через пару лет они в Туве начнут убивать русских. У нас про это ничего не говорили. Потому что Тува далеко от Европы. И потому что у нас тогда своих забот хватало. Но, когда я посетил Верхнеусинское, на дворе стоял всего лишь 88-й год, и тувинцы русских не убивали. Иногда русские убивали русских. За неделю до нашего приезда кто-то кого-то замочил. Шло разбирательство, впрочем, без большой надежды на успех.

Но тувинцы и староверы жили в селе, а мы жили на природе. Горная речка. Берега, поросшие лесом. А дальше – степь. И со всех сторон – горы. Это называлось Усинская котловина. В степи жили суслики. На них охотились орлы. А может, не орлы, а какие-то другие хищные птицы, точно не помню. Помню, что птицы парили, зависали в воздухе, а потом камнем падали вниз, хватали суслика и снова взмывали под облака. Красотища.

Всем хорошо, смущало только наличие села Верхнеусинское в пяти километрах от нашей стоянки.

Мы решили подготовиться к встрече с местными. Настрогали кольев. Один наш товарищ, выдававший себя за каратиста, обучал нас обращению с кольями по системе Шаолинь, которую он изучил, смотря по видаку фильмы с Брюсом Ли.

Не скажу, что я был трусом. Я, скорее, был осторожен и благоразумен. Хотя мне еще четырнадцати лет не исполнилось. У меня все не как у людей. Осторожность и благоразумие во мне с годами не накапливались, а улетучивались. Но тогда я был благоразумным. Я не одобрял затею с кольями.

Во-первых, я не понимал, зачем колья. Мы же готовились дать отпор местным жителям, а не вурдалакам, хотя первые и походили на вторых. Кроме того, я предсказывал, что эти колья в нас и вопьются. Словно вещая Кассандра, я вещал, но меня не слушали.

Наконец, в один прекрасный вечер заявились местные. Они были прекрасны. Они приехали на лошадях. Предлагали нам покататься. Одна девочка из нашей экспедиции занималась конным спортом. Она грациозно гарцевала на лошади. А мы в это время разговаривали с аборигенами.

– Я живу в двенадцатиэтажном доме на четвертом этаже, – рассказывал я.

– А где вы скотину держите? – интересовались аборигены.

– Мы не держим скотину. Мы ходим в магазин и покупаем там свинину с говядиной.

Местные смотрели искоса. Они не спорили, не опровергали, но явно не верили. «Ври, ври, все равно тебя не проверить», – думали местные. Их можно понять. В их магазине ассортимент не баловал разнообразием, зато отличался завидным постоянством – хлеб, салат из морской капусты и березовый сок в трехлитровых банках. Изредка завозили слипшиеся конфеты – «подушечки».

Из аборигенов только один и только раз в жизни покидал пределы Усинской котловины. Ему вырезали аппендицит в Минусинске. А Минусинск, скажу я вам, – это дыра почище нашей Луги.

Они не верили, что в магазине можно купить мясо. О колбасе они вообще имели смутное представление. Хотя телевизоры у них в котловине вроде показывали, но, видимо, телекартинку они воспринимали как сказку. И то верно, что телевизор в те годы много врал. Не так, как сейчас, но тоже много. В общем, мы мило пообщались.

На следующий вечер местные снова заявились в гости. Они были пьяны и агрессивны. И приехали не на лошадях, а на мотоциклах с коляской. Наверное, в пьяном виде управлять лошадью запрещается.

Вместе с подростками приехали взрослые мужики.

– Отдавайте нам девушку, – заявили аборигены.

– Какую девушку? – спросили мы.

– Ту, которая на лошади каталась.

Начальница нашей экспедиции не могла отдать им девушку. Девушка была несовершеннолетней.

Местные жители переглянулись и стали бить своего товарища. Товарища они называли Хуям. Он был тувинец. Я до сих пор не знаю, что такое Хуям – кличка или тувинское имя.

Избив Хуяма, они запихали его в люльку мотоцикла. Запихали головой вниз и собрались уезжать.

И тут выступила наша начальница, гуманистка хренова.

Вообще-то наша начальница-археологиня была не вполне адекватной. Честно говоря, она была совсем неадекватной, но при этом придерживалась принципов. Она запрещала нам три вещи. Курить, играть в карты и грызть семечки. Можно было придумать более идиотские запреты, но сложно. Никто из нас не курил. Семечек в Сибири нет. В Сибири грызут кедровые орехи. В результате долгих препирательств и схоластических диспутов мы доказали, что кедровые орехи – это не то же самое, что семечки, и их грызть можно. В карты мы играли в палатках.

Правда, в тот раз нам довелось перекинуться в картишки в поезде. Мы ехали из Ленинграда в Новосибирск. Четверо суток. В плацкартном вагоне. Наша компания занимала плацкартное купе, а рядом – на боковушке – ехала семья молодых бурятов. Муж и жена. Они ехали до Улан-Уде. На боковушке им предстояло провести суток семь или восемь.

Эти счастливцы курили, играли в карты, а также грызли семечки и вареную курицу. Мы тоже питались вареной курицей, а вареными яйцами кидались в проезжающие мимо поезда. Но карт у нас не было. Мы попросили карты у бурятов.

– Вы точно их отдадите? – поинтересовался бурят, который, видимо, всю жизнь страдал от людского коварства и не слишком доверял людям.

– Конечно, отдадим, – сказали мы.

– Обязательно отдайте, – сказал бурят. – Иначе мы тут со скуки сдохнем.

Получив карты, мы уселись играть в «тыщу». И так увлеклись, что не заметили, как подкралась неадекватная археологиня. Она мягко и пружинисто, словно дикая кошка, прыгнула и, схватив со стола карты, выкинула их в окно.

– Это не наши карты, – сказал я.

– Это теперь ничьи карты, – мудро заметила археологиня.

Буряты в это время курили в тамбуре.

Мы щадили их чувства. Полдня мы скрывали горестное известие о гибели карт. Хотели даже сообщить о прискорбном событии в письменном виде, послав на боковуху нечто вроде похоронки.

Но в конце дня мой друг Каспар все-таки рассказал о случившемся. И протянул бурятам остатки колоды. Пять или шесть карт. Попробуйте, мол. Может, ими тоже можно во что-нибудь сыграть.

Глаза у бурятов сначала расширились, а потом совсем сузились. Мне показалось, что по щеке бурята скатилась скупая мужская слеза. А по щеке бурятки – скупая женская.

– Я так и знал, – сказал бурят. Меня восхитили его мужество и фатализм.

Вот такая была наша археологиня. Бурятов она не пожалела, а Хуяма пожалела.

– Что вы делаете? – закричала начальница, глядя, как Хуяма запихнули головой в люльку. – Он же погибнет.

Какое, спрашивается, ей было дело до того, погибнет Хуям или не погибнет. Ну погибнет Хуям – и хуям с ним. Что за интеллигентская привычка всюду совать свой нос!

Местные жители снова переглянулись и почесали репы.

– Действительно, что мы делаем? Что-то не то мы делаем. Мы должны бить вас, а не Хуяма.

С этими словами абориген втопил по физиономии товарищу, который выдавал себя за каратиста. Каратист отлетел к костровищу, улегся там и заскулил.

Тогда из палатки вышел начальник экспедиции Алексей Анатольевич К***, которого мы за глаза называли Лешей, а в глаза никак не называли, потому что он ни с кем из нас не общался. Не тратя лишних слов, Леша схватил кол и всадил его в живот одному из аборигенов. Самому здоровому.

Абориген пожал плечами, выхватил у Леши кол и безо всякого Шаолиня начал его херачить. Другие аборигены тоже взялись за колья и присоединились к первому.

– Что вы делаете? – снова закричала археологиня. – Вы же его убьете.

Она кричала громче и слегка жалостливее, чем в случае со злополучным Хуямом.

Вообще-то археологиня Лешу не любила, потому что Лешу любили мы. Он с нами не разговаривал, а мы его любили, а она рта не закрывала, но ее не любили. Эта несправедливость мучила ее больную душу, но возвращаться в Ленинград одной, без Леши, ей не хотелось. Вроде как летчик пошел на таран, а штурман спрыгнул с парашютом. Звезды Героя за такие подвиги не дают. Не ровен час, под трибунал попадешь.

Время от времени аборигены принимались херачить друг друга, поэтому Леше удалось уползти в женскую палатку и спрятаться там под грудой спальников, трусиков и лифчиков.

Археологиня поняла свою ошибку. Раскаялась в гуманизме. И нашла одного товарища, который занимался легкой атлетикой. Она велела ему бежать в село Верхнеусинское и сообщить ментам о наших, так сказать, неприятностях.

Ментам – это громко сказано. В Верхнеусинском был только один мент.

– Сколько их? – поинтересовался мент у нашего легкоатлета, которого, кстати, звали Шурик.

– Человек восемь.

– Их человек восемь, а я один. Чего же ты от меня хочешь? – сказал мент и улегся спать.

Тем временем аборигены с кольями искали Лешу К***, чтобы окончательно с ним расквитаться. Не найдя Лешу, они попинали ногами каратиста и остановились в нерешительности.

– Может быть, вам пора ехать? – с необычной для себя скромностью спросила археологиня.

– Пора, – согласились аборигены.

Они уселись по мотоциклам, и тут их крепкие сибирские головы посетила идея, сколь безумная, столь и чреватая для нас серьезными проблемами. Они рассудили так: можно проехаться на мотоциклах по всем палаткам, тогда Лешу они точно задавят, и он не уйдет от возмездия.

Сказано – сделано.

– Убегайте! Спасайтесь! – закричала археологиня.

В кино человек, подавший такой сигнал, непременно гибнет. В него стреляют из пистолета или обреза. Но в археологиню никто не стрелял. Она просто стояла и орала, пока шум двигателей не заглушил ее истошные вопли.

В ситуациях, пограничных между жизнью и смертью, человек способен творить чудеса. Обнаруживаются у него, знаете ли, скрытые резервы. Здесь я абсолютно согласен с философами-экзистенциалистами, такими как Жан-Поль Сартр и Мартин Хайдеггер, хотя не читал ни того, ни другого.

«Страх – это головокружение свободы», – говорит Кьеркегор. Ну, не знаю, не знаю. Тогда нам было не до экзистенциализма и не до головокружения. Демонстрируя чудеса гибкости и ловкости, мы выскальзывали из палаток, когда колеса мотоцикла уже готовы были переехать нашу плоть и оборвать волшебную невидимую нить, на которой держались наши никчемные жизни. Даже Леша, избитый до полусмерти, каким-то образом выскользнул и уполз в степь.

– Бегите к реке! Плывите на другой берег! – кричала нам археологиня. Она напоминала Анку-пулеметчицу, которая, рискуя собственной жизнью, указывает Чапаю путь к отступлению.

Вообще-то речку невозможно было переплыть. Это же горная речка. Течение жуткое, к тому же посреди реки в тебя со страшной силой бьются камни, которые этим течением несет не пойми куда.

Но опять же – пограничная ситуация. Мы переправились через речку. Не переплыли, а перешли. Юноши несли на плечах девушек, которые – в свою очередь – несли на плечах косметички с кремом для загара и мазью от комаров. Впрочем, одного – самого хилого – юношу по дороге сбило с ног, и его перенесла на другой берег девушка, которую он взялся тащить, да не сдюжил, хотя у нее даже косметички не было.

Мы сели на другом берегу и пересчитались. Вроде бы все на месте, кроме Леши К***. Мы решили, что Леша погиб в суматохе. Царствие ему небесное.

Вскоре все стали стучать зубами. Холодно же, хоть и лето. В южной Сибири днем стоит тропическая жара, а ночи холодные. А мы вдобавок промокли, пока через речку переправлялись. А горная речка и в жару прогревалась максимум до шести градусов по Цельсию.

Кто-то предложил разжечь костер.

– Нельзя, – сказал каратист. – Костер выдаст наше местоположение. Мы демаскируемся, и нас опять будут бить.

Каратиста уважали, поэтому спорить не стали. Да и спичек ни у кого не было. Мы жались друг к другу, пытаясь согреться.

Тем временем события в Верхнеусинском разворачивались своим ходом. Покинув негостеприимного мента, наш легкоатлет Шурик шел по улице и думал. Возвращаться к нам ему, разумеется, не хотелось. Но и гулять по улицам Верхнеусинского на ночь глядя как-то не улыбалось.

Неожиданно Шурика остановил окрик.

– Иди-ка сюда, – сказал ему местный житель голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Их голоса вообще никогда не предвещали ничего хорошего, но в этот раз как-то особенно ничего.

Легкоатлет Шурик бросился бежать, но страх, видимо, подействовал на него в буквальном кьеркегоровском смысле – голова закружилась, и Шурик, споткнувшись, упал в лужу, в которой днем обычно валялись свиньи. Свиньи там не стойловые, как у нас, а выпасные. Они не стоят в стойле, а бегают по улицам, потому что их держат не на сало, а на мясо. Ладно, черт с ними, со свиньями.

Местный житель подошел к легкоатлету Шурику, взял за шкирятник и поднял. И тут лицо его засияло, а рот расплылся в благодушной улыбке.

Местный житель оказался Вовой, с которым мы познакомились и подружились в автобусе, пока ехали из Минусинска в Верхнеусинское. Тогда Вова взял у нас гитару и всю дорогу пел матерные песни. Археологиня скрипела зубами, но молчала. Мат не входил в святую троицу запрещенных вещей.

Легкоатлет Шурик объяснил аборигену Вове, в чем дело.

– Никто не вправе обижать моих друзей, – сказал Вова.

Вова собрал отряд добровольцев. Тоже человек восемь. Один из них был приятелем Вовы, а остальным просто хотелось подраться. Они расселись по мотоциклам и поехали выручать нас из беды.

Аборигены, предводительствуемые Вовой, – назовем их для простоты добрыми – были трезвы. Или почти трезвы. Злые аборигены – изрядно набухавшиеся. Поэтому добро победило зло, на скорую руку наваляв ему пиздюлей. Мы снова переправились через речку и восторженными криками приветствовали победителей.

Но археологиня, как я уже говорил, была неадекватной. Она, как последний постмодернист, не умела отличать добро от зла. И стала ругаться с добрыми аборигенами, подозревая их в коварстве.

Тут к нашему лагерю подъехал мент. Наверное, ему не спалось. Гипотезу, что его заела совесть, я отбрасываю как бесперспективную.

Мент увидел, как археологиня ругается с добрыми аборигенами, сказал добрым, что они арестованы, и велел следовать за ним. Это был не лучший выход из положения. Добрые аборигены уезжали вместе с ментом, а злые недобитки оставались с нами.

Археологиня скумекала, что опять попала пальцем в небо, и попросила, чтобы злых тоже арестовали. Злые аборигены послали к ебеней матери и археологиню, и мента, сели на мотоциклы и уехали. Добрые тоже уехали. И мент уехал. А из степи приполз израненный Леша.

Так и закончилась эта история. Как и положено, закончилась хэппи-эндом. Хотя, это смотря для кого хэппи-эндом. Леша К*** затеял судебный процесс. И добился того, что злым аборигенам дали лет по семь. По-моему, за разбойное нападение с использованием технических средств.

Вот вам две истории – короткая и длинная. Про пистолет, который не выстрелил, и про колья, которые сработали, но не туда, куда надо. А вы говорите, чеховское ружье…

Никто никогда не знает, что выстрелит, куда выстрелит и выстрелит ли вообще. Так же как и я не знаю, куда заведет меня мой рассказ.

* * *

После описанных событий Леша К*** стал депутатом. А соседкина дочка – после ее событий – стала злобной. И соседка стала злобной. Я их всегда не любил, а с прошлого лета невзлюбил особо.

Сижу я прошлым летом за компьютером и сочиняю текст. И вдруг закончились сигареты. А я не могу сочинять текст без сигарет. Когда в редакциях запретили курить, я отовсюду уволился и стал работать на дому.

Надо, думаю, сходить за сигаретами. Выхожу из квартиры и запираю дверь. С другой стороны двери беснуется моя собака, тогда еще щенок. Собаку зовут Ллойдом, в честь английского премьер-министра Дэвида Ллойд-Джорджа.

Ллойд встал на задние лапы, махнул передней и задвинул защелку, на которую изнутри запиралась железная дверь.

Услышав железный скрежет, я, что называется, остолбенел. Понимаю, что случилось страшное, но признаться себе в этом не хочу. Подергал дверь – не открывается. Пришлось признаться.

А Ллойд по другую сторону двери, по ту сторону, где моя квартира, знай себе, лает, надрывается.

– Гау! Вау!

Мне кажется, я слышал, как он орет:

– Допрыгался, урод? Надоели мне твои пьянки-гулянки. Вон из дома! И чтоб духу твоего здесь не было!

– Ллойд, открой. Открой, придурок! – кричал я.

Потом, вспомнив заветы профессора Преображенского, попытался взять лаской:

– Открой, – говорю, – Ллойдушка. Я больше не буду.

А затем снова перехожу на крик:

– Отворяй, собака!

На крик вышла соседка. Не та, у которой дочка, а другая, у которой сыновья. Она, у которой сыновья, хорошая. Как-то раз мне пятьсот рублей одолжила до получки.

– С кем это ты здесь ругаешься? – спрашивает соседка. И смотрит по сторонам. А чего смотреть? И так видно, что никого, кроме меня, на лестничной площадке нет.

– Я, – говорю, – с собакой ругаюсь.

– Через дверь? – спрашивает соседка.

– А как еще прикажешь ругаться, если он изнутри на защелку закрылся?

Соседка смеется. И так, знаете ли, оскорбительно смеется.

– Ты думаешь, он тебе откроет?

Я, признаться, в последние пять минут вообще не думал. И только теперь понимаю, что выгляжу несколько комично. Стою на лестнице и на повышенных тонах веду переговоры с собакой. Да еще через закрытую дверь. Да еще с позиции слабой стороны.

– Сходи в жилконтору, – советует соседка.

Делать нечего, иду в жилконтору. А в жилконторе очень серьезные люди сидят. Гвозди бы делать из этих людей, а не по жилконторам рассаживать. Но железные люди, услышав мой рассказ, тоже начинают смеяться.

– Прекратите, – говорю, – смеяться, дармоеды. Лучше помогите человеку.

Жилконторщицы делают серьезные лица, но через десять секунд опять начинают ржать. Грех, мол, не посмеяться над больным человеком.

– Как, – говорят, – твоего пса зовут? Лойд? А ты, – говорят, – на него заявление в милицию напиши.

И ржут так, что слезы из глаз текут.

– Ты, – говорят, – переночуй на скамеечке, а к утру он, глядишь, остынет, простит.

И снова ржут.

– Я, – говорю, – буду на вас жаловаться в вышестоящую жилконтору.

Говорю – и сам ржу.

– Ладно, – говорят жилконторщицы. – Вот тебе телефон МЧС, и вали отсюда, работать мешаешь.

Хочу позвонить, шарю по карманам – мобильника нет. Мобильник дома остался. Зачем мне мобильник, если я на три минуты за сигаретами вышел. В шортах и домашних тапочках вышел. В карманах только мятая сотка на две пачки винстона.

Звоню соседке, которая добрая. Нет соседки. Свинтила куда-то, пока я по жилконторам ошивался.

Звоню злой соседке, у которой дочка.

– Дай, – говорю, – по телефону позвонить.

– По своему звони, – отвечает соседка.

Объясняю: так, мол, и так, мне в квартиру не попасть.

– Нет у меня телефона, – говорит соседка.

– Как, – говорю, – нет? Что ж ты, без телефона живешь?

– Как хочу, так и живу, – отвечает соседка и захлопывает дверь.

Тут появляется другая соседка, которая добрая.

– Ты, смотрю, до сих пор с собакой переговариваешься?

И смеется. И ребятенок, которого она из садика привела, тоже, гаденыш, ухмыляется. Видно, она ему про мои несчастья уже поведала.

Но в квартиру пустила и даже телефонную трубку дала.

Звоню в МЧС.

В МЧС люди железнее, чем в жилконторе. Барышня на проводе не смеется. Я ей объяснил про дверь и про защелку, а она спрашивает:

– Зачем же вы на улицу без ключей выходите?

Железная, но бестолковая.

– Девушка, – объясняю я. – собака закрылась не на ключ. Собака не может закрыться на ключ. Она еще слишком маленькая.

– Резать будем, – говорит барышня на проводе.

Уверенным голосом говорит, точь-в-точь как в фильме: «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита».

Я слегка смутился. Не понимаю, кого резать – меня или собаку? И как это поможет попасть в квартиру? Высказываю барышне свои соображения на этот счет.

– Не тебя, дурень, резать, а дверь, – говорит барышня. – Дверь срежем, а с тебя две тысячи рублей возьмем.

– Не могу, – говорю, – такое ответственное решение с кондачка принять. Я вам перезвоню.

Рассказываю соседке, что к чему. Высказываю ей свои соображения, что жить с вырезанной дверью человеку решительно неудобно.

Она опять смеется:

– Чего, – говорит, – тебе переживать? У тебя вон какой пес умный. Посадишь его у входа, пусть сторожит. И никакая дверь не нужна.

И ребетенок тоже смеется.

– Пойду, – говорю, – куплю сигарет. Без сигарет я чего-то совсем ничего не соображаю.

Выхожу на улицу. Подходит ко мне знакомый алкоголик Паша.

– Можно, – спрашивает алкоголик Паша, – у тебя пару минут в интернете покопаться?

Я даже спросить забыл, зачем алкоголику Паше интернет понадобился.

– Нет, – говорю, – нельзя.

– Почему?

Объясняю, почему нельзя.

Алкоголик Паша презрительно сплюнул и тоже высказал мне свои соображения:

– Если тебе интернета жалко, мог бы поумнее отмаз придумать. Я думал, ты человек, а ты…

Алкоголик Паша не договорил, кто я, сплюнул и ушел.

Я тоже сплюнул и пошел за сигаретами. Возвращаюсь и вдруг вижу около лифта объявление: «Вскрываем замки, двери».

В любое другое время я бы повеселился на такое объявление. Взглянул бы на него, как говорится, в сатирическом ключе. Совсем, мол, домушники распустились, уже объявления вешают.

А тут я аж подпрыгнул от радости. Врываюсь к соседке. Хватаю телефон. Звоню.

Резать дверь не предлагают. Обещают обделать чисто и аккуратно. Сразу видно, что профессионалы, хотя непонятно, в какой профессии.

Напоследок просят продиктовать мой номер телефона.

– У меня, – говорю, – нет телефона.

– Но вы же откуда-то звоните.

А я, как вы понимаете, на нервах. Поэтому перехожу на крик:

– Вам-то какое дело? Может, я из автомата звоню.

– Звонки из автомата мы не принимаем, – спокойно отвечает девушка и вешает трубку.

Перезваниваю. С трудом втюхиваю соседкин номер. Даже соседку пришлось к телефону позвать, чтобы подтвердила, что я не хулиганю, а действительно попал в беду.

Сказали, что мастер-домушник прибудет через полчаса. Жду. Полчаса. Час. Звоню.

– Мастер стоит в пробке, – говорит девушка. – Я вам перезвоню.

– Куда они тебе перезвонят? – нервничает соседка, которая хоть и добрая, но надоел я ей хуже горькой редьки. К тому же ей в школу нужно, второго ребетенка забирать.

Выхожу на улицу. Жду. Вижу, в мой подъезд направляется подозрительный мужик с каким-то агрегатом.

– Вы, – спрашиваю, – случаем не мою квартиру вскрывать идете?

Мужик отшатнулся:

– Лечиться надо.

Или закусывать надо. В общем, посоветовал мне чего-то с собой сделать.

Я сидел на лавочке, на которой обычно сидят местные алкаши, и думал.

Я думал, что при мне нет паспорта. И выгляжу я довольно странно. Человек в ботинках на босую ногу и в рваных джинсах требует вскрыть чью-то квартиру. Ему, видишь ли, позарез туда надо.

Наконец, появился нужный домушник. Милый мужичок на «Москвиче».

Отвожу его к своей квартире и прошу вскрыть дверь.

– Это мы запросто, – говорит мужичок.

Паспорта мужичок не спросил. И никакого другого документа, удостоверяющего личность, не спросил. В принципе, я мог бы привести его к вашей квартире и попросить открыть вашу дверь. Но, видимо, в их работе лишних вопросов не задают.

Хотя один вопрос он все-таки задал. Спросил, можно ли воспользоваться чьей-нибудь розеткой. Добрая соседка ушла в школу. Звонюсь к злой.

– Нет у меня розетки, – говорит злая соседка.

– Не может, – говорю, – не быть розетки.

– Может, – уверяет соседка и грозится вызвать милицию.

– Хорошая у тебя соседка, – говорит мужичок. – Помирать будет, ей никто стакан воды не подаст.

Я точно не подам.

Пока мужик добывал электроэнергию из генератора, я рассказал про собаку. Он не засмеялся. И не удивился.

– Бывает, – сказал он. – Недавно вот так же дверь вскрывал, так ее попугай закрыл. Вырвался из клетки, сел на задвижку и защелкнул.

Я стоял, пораженный многообразием жизни. Моя история как-то сразу поблекла в сравнении с невероятными приключениями попугая.

Мужик тем временем просверлил дырочку, вставил в нее проволоку и отодвинул защелку. Получил положенные полторы тысячи и откланялся.

Не успел я заклеить защелку изолентой, как в дверь позвонили.

Открываю – менты. Капитан и старший лейтенант.

– Чего, – говорю, – надо?

– Нам сообщили, что в вашу квартиру ломились воры.

– А вы не получали сообщения, что в соседней квартире живет идиотка?

– А ты, собственно, кто? – спрашивают менты.

Я показал паспорт.

– А где воры?

– У соседки спросите.

Звонят к соседке. Она смотрит на ментов. Потом на меня.

– Так это ты? – умиляется соседка. – А мне показалось, воры.

– Креститься надо, когда кажется, – довольно банально отреагировал капитан.

– В следующей раз штраф выпишем, – сказал старлей, тоже не отличившись оригинальностью.

А соседку с тех пор я терпеть не могу. И, конечно же, пол на лестничной площадке никогда не помою.

* * *

Тем более сейчас мне не до пола. Мне нужно на встречу с телевизионщиками. Вот и лифт подошел.

В моем подъезде два лифта и оба чуть живые. Один из них всегда не работает, а второй работает, но с трудом. Скрипит, трещит, иногда грохочет. Мне кажется, трос скоро оборвется. Вопрос в том, кто в этот момент будет ехать в лифте. Я бы предпочел, чтобы не я.

Зато у нас в Купчино, если кто не знает, есть поющие лифты. Это наш глава района придумал. Целых три поющих лифта. Нажимаешь на кнопочку – и играет Чайковский. Или Бетховен какой-нибудь.

«Жители теперь будут подниматься в свои квартиры не под монотонное дребезжание тросов, а под звуки классической музыки, – восхищалась наша районная веб-газетенка. – По мнению разработчиков проекта, это еще один кирпичик в фундамент петербургской культуры».

А первый кирпичик – это, видимо, мой лифт. В котором монотонно дребезжащий трос того и гляди оборвется. В моем лифте коли слушать, так только «Реквием».

Вообще-то, говорят, общественность идею поющих лифтов не оценила. Не уважает общественность Чайковского. Если бы Стас Михайлов играл, тогда другое дело.

Лифт доехал до первого этажа и раскрыл двери. Передо мной стояла дама с ребенком.

Дама шарахнулась в сторону и завизжала. Ребенок шарахнулся в другую сторону и тоже завизжал. Они думали, что я с собакой. А если я с собакой, то нужно визжать. Тогда собака залает, и можно поскандалить.

– Намордник нужно надевать, – крикнула дама.

– Кому? Мне?

– Собаке!

Я посмотрел по сторонам:

– Где вы видите собаку?

Дама издала зубовный скрежет.

Я прошел к выходу.

– Вам, молодой человек, намордник иногда тоже не повредит.

Я не стал спорить. В принципе, она права.