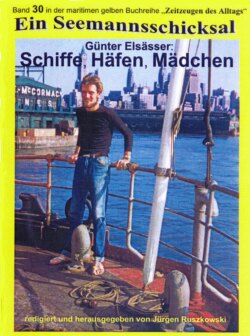

Читать книгу Schiffe, Häfen, Mädchen - Seefahrt 1956 - 1963 - Günter Elsässer - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDas erste Schiff M.S. „QUARTETT“

6.8.1956 – 22.1.1957

Nach einer Woche hatte ich alles zusammen, der erste Schritt in ein neues, hoffentlich spannendes Leben konnte beginnen.

Die Klappe am Heuerbüro öffnete sich, ein prüfender Blick in die Runde. Alle schauten auf. „Ein Maschinenjunge für M.S. QUARTETT wird gesucht - Reisegebiet Ecuador.“

Da sich niemand meldete und ich dicht an der Klappe stand, fragte ich vorsichtig: „Kann ich die Stelle haben?“

Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, welche Aufgaben ein Maschinenjunge zu bewältigen hatte, noch war mir richtig klar, wo genau Ecuador lag.

Niemand fragte nach einer Schulausbildung oder abgeschlossenen Lehre, so erfuhr ich auch nicht, dass ich mit meiner Vorbildung auch als Ing.- Assi oder Schmierer zu einer sehr viel höheren Heuer hätte anmustern können.

Da meine Papiere für gut befunden wurden, bekam ich einen Zettel mit dem Liegeplatz des Schiffes sowie die Anweisung, unbedingt noch am gleichen Tag an Bord zu erscheinen, da das Schiff am anderen Morgen in aller Frühe auslaufen sollte.

Nun interessierte mich erst mal, wie das Schiff aussah, mit dem ich meine erste Reise unternehmen wollte.

M.S. QUARTETT

Zur damaligen Zeit konnte man in mehreren Kiosken an den Landungsbrücken und am Baumwall Fotos von fast allen Schiffen, die unter deutscher Flagge fuhren, sowie eine kurze Beschreibung der Reederei und des Fahrtgebietes erwerben.

Es war ein kurzer Weg die Treppen hinunter zu den Landungsbrücken, um ein Bild von dem Schiff zu kaufen, welches zur damaligen Zeit ein Schmuckstück für jeden Hafen bedeutete und von dem ich sofort begeistert war.

Die meisten Schiffe jener Zeit waren stinkende, rauchende Dampfer, mit Öl oder noch mit Kohle befeuert und auf Grund ihres Alters und der nahenden Verschrottung wegen ungepflegt und verrostet. Sie erreichten mit guter Strömung und Rückenwind eine Spitzengeschwindigkeit von 10 bis 12 Knoten.

Die QUARTETT war ein knappes Jahr alt, schneeweiß und 18 Knoten schnell, vom Foto und der Beschreibung her ein Traum von einem Schiff.

Mit dem Foto in der Tasche ging ich zur U-Bahn, fuhr nach Wandsbek-Gartenstadt zu meiner Unterkunft, um in kurzer Zeit den vorsorglich angeschafften Seesack zu packen.

Ein Dankeschön an meine Verwandten, und schon ging es zurück zur U-Bahn und mit der zum Rödingsmarkt. Da die Zeit knapp war und ich nicht wusste, wie ich den Liegeplatz des Schiffes finden sollte, nahm ich für mein letztes Geld ein Taxi für die Fahrt durch den Freihafen. So fuhren wir durch den Hafen an die angegebenen Pier.

Der Taxifahrer und ich staunten nicht schlecht, dass scheinbar zu meiner Ankunft ein Teppich ausgelegt war und zwei Matrosen in weißer Uniform an der Seitenluke bereit standen, die mir sogar zur Begrüßung die Autotür aufrissen. Dieser nette Empfang hat mich sehr überrascht, doch wurde ich schnell aus meinen Träumen gerissen und mit den Tatsachen konfrontiert.

Nachdem ich ausgestiegen war und meinen Heuerzettel zeigte, erhielt ich die Aufforderung, sofort zu verschwinden, da diese Seitenluke für einen Empfang von Filmleuten geöffnet war, die mit der Kapitänstochter und einigen weiteren Filmstars der damaligen Zeit, u. a. Heinz Rühmann, das Ende von Dreharbeiten feiern wollten und ich ja wohl nicht zu diesem Personenkreis gehörte.

In einigem Abstand gab es eine zweite Gangway zum Achterdeck, wo mich der Storekeeper in Empfang nahm.

Ich erhielt meine Kabine zugewiesen und als erstes die Aufklärung, dass es auf dem Schiff vier Klassen von Besatzungsmitgliedern und Passagieren gab, die genau zu beachten waren.

Die erste Klasse setzte sich zusammen aus Eigner, Kapitän, erstem Ingenieur und den Passagieren. Ihre Messe hieß Salon, das spezielle Deck Salondeck. Die Personen, die sich dort aufhielten, durften von einem so niederen Dienstgrad wie mir nicht angesprochen und das Deck nicht betreten werden.

Die zweite Klasse trug den Kopf ein bisschen tiefer und setzte sich aus zweitem, drittem und viertem Ingenieur und den entsprechenden Steuerleuten sowie dem Zahlmeister-Funker, zusammen. Sie hatten Einzelkabinen mit eigenem Bad und hielten sich in der Freiwache in der Offiziersmesse auf.

In der dritten Klasse tummelten sich die so genannten Unteroffiziere: Chefkoch, Chefsteward, Bootsmann, Maschinenassistent, Zimmermann, Lagerhalter, Bäcker und Schlachter.

Für die restliche Besatzung waren die beiden Mannschaftsmessen unterteilt für Deck- und Maschinenpersonal vorgesehen. Die Unterkünfte bestanden aus Zweimann-Kabinen und Gemeinschaftsduschen, im Vergleich zu den meisten Schiffen der damaligen Zeit ein großer Luxus.

Die Mannschaftsdienstgrade bekamen teilweise schlechteres Essen und hatten nur zu gehorchen.

Da bei dem Bau des Schiffes mit fünf bis 10 Passagierkabinen, die aber nie komplett belegt waren, wohl mit mehr als die 43 Mann Besatzung gerechnet wurde, hatten auch viele der Mannschaftsmitglieder eine einzelne Kammer mit richtigen großen Fenstern, die fast bei jedem Wetter offen stehen konnten, zur damaligen Zeit ein unerhörter Luxus.

So ging ein ziemlich aufregender Tag für mich vorbei, und da ich mich am kommenden Morgen um 6:30 Uhr beim Storekeeper zum Dienstantritt melden sollte, ging ich früh in die Koje.

Gegen vier Uhr am Morgen wachte ich durch die Maschinengeräusche auf und stellte beim Blick durch das Bullauge fest, dass wir uns schon in Fahrt elbabwärts Richtung Nordsee befanden. In einigen Zeitabständen leuchteten beim Vorbeifahren das grüne Licht der Bojen und am ferneren Ufer vereinzelt Straßenlampen oder Hausbeleuchtungen durch die Dunkelheit.

Es war nicht viel zu sehen, so fiel es mir nicht schwer, wieder in die Koje zu gehen, um für die kommenden Aufgaben ausgeschlafen zu sein.

Das nächste Erwachen war kurz hinter Cuxhaven und für mich fürchterlich. Ich dachte, ich befände mich in einer Achterbahn, denn das Schiff hob und senkte sich und rollte bei jedem Kurswechsel um die Längsachse. Hinzu kam das Knarren und Schlagen von losen, nicht richtig gesicherten Gegenständen, Türen gingen auf und wieder zu, die Maschine teilte durch die ständig wechselten Drehzahlen mit, ob der Propeller im Wasser oder in der Luft war.

Es war die Begrüßung der Nordsee durch einen mittleren Sturm, der mir sehr stark vorkam, aber von den meisten an Bord gar nicht zur Kenntnis genommen wurde, obwohl er das schnelle Schiff mit den im Verhältnis zu seinem Tiefgang hohen Aufbauten richtig durchschüttelte.

Mir war so schlecht, wie ich es so noch nie erlebt hatte, und ich war nicht in der Lage, auch nur einen Fuß aus der Koje zu bringen. Der Magen drehte sich um und der Kopf dröhnte. Zum Glück hatte ich am Abend kaum etwas gegessen, so dass vom Mageninhalt nicht viel heraus kommen konnte.

Gegen sieben Uhr wurde vom Storekeeper, meinem direkten Vorgesetzten, der Versuch unternommen, mich aus der Koje zu holen und mir die Aufgaben beizubringen, für die ich ja an Bord angemustert hatte.

Der Versuch misslang total. Ich erhielt daraufhin ein paar Scheiben trockenes Brot und den Hinweis, dass ich drei Stunden Zeit habe, um mich zu erholen.

Gegen zehn Uhr erschienen zwei Mann, griffen mir unter die Arme und schleppten mich in die Duschräume des Maschinenpersonals.

Die Ansage war klar und deutlich: „Alles schön sauber machen, hinreihern wo und sooft du willst, danach wieder ordentlich reinigen und um 11 Uhr beim Storekeeper (Lagerhalter) melden.“ Wenn etwas Rotes aus dem Hals käme, sofort runterschlucken, denn das sei der leere Magen, und der würde weiterhin gebraucht.

Nach einer Stunde hatte ich absolut nichts mehr im Magen, überall am Körper blaue Flecken, da ich die meiste Zeit auf dem mit geriffelten Fliesen bedeckten Boden umher gerutscht war und fürchterliche Kopfschmerzen. Doch es wurde langsam besser.

Die Gewaltkur – arbeiten und bewegen – hatte geholfen.

Ich erfuhr nun vom Storekeeper, welche Aufgaben ich an Bord zu erledigen hätte: Für das Maschinenpersonal – ohne Offiziere – Duschräume, Unteroffiziersmesse, Mannschaftsmesse reinigen, bei Tisch bedienen, das Geschirr abräumen und abwaschen.

In der übrigen Zeit waren weitere Reinigungs- und Pflegearbeiten im Maschinenraum angesagt.

So wurde mir schnell klar, dass ich zusammen mit den beiden Deckjungen auf der untersten Stufe der Besatzung stand, obwohl ich eine abgeschlossene Lehre hinter mir hatte und von der Qualifikation her den meisten ungelernten Reinigern und Schmierern an Bord überlegen war. Von den dreiundvierzig Mann Besatzung standen also einundvierzig über mir.

Ich beschloss in diesem Moment, nach dem Ende der Reise in fünf Wochen das Schiff zu verlassen, meine Seefahrtszeit zu beenden und mich für mein zukünftiges Leben neu zu orientieren. Doch vorher wollte ich das Beste aus dieser Fahrt machen.

Am späten Nachmittag hatte sich die See ein bisschen beruhigt, die Sonne schien, und ich war offenbar der Einzige an Bord, der merkte, dass das Schiff schaukelte.

Die frische Luft wirkte wie ein Wunder, die Kopfschmerzen ließen nach und auch mein Magen stellte seine Bemühungen ein, nach oben zu kommen.

Der Himmel war blau und wolkenlos, an Backbordseite sah ich das erste knallrote Feuerschiff meines Lebens, mit der Aufschrift „TERNEUZEN“ und im Hintergrund die holländische Küste.

Ein Kollege erklärte mir bei einem ersten vernünftigen Gespräch in dieser für mich so neuen Umgebung, dass auf den in der Nähe zu sehenden Schiffen, die von Möwenschwärmen umgeben waren, gerade die Netze eingeholt würden und folglich die qualmenden Dampfer Fischdampfer seien, auf denen man zwar sehr gut verdienen könne, die Arbeitsbedingungen aber um vieles härter wären und kaum ein Seemann vom Frachter zu einem Fischdampfer wechseln würde.

Einige Schiffe fuhren langsam in die gleiche Richtung wie wir, dem Englischen Kanal zu und konnten von uns auf Grund unserer für damalige Verhältnisse hohen Geschwindigkeit leicht überholt werden.

So sah für mich diese unbekannte Welt schon wieder freundlicher aus.

Nach ein paar Tagen klappte mein Servieren auch bei Seegang schon ganz gut, und ich hatte mich auf meine Aufgaben als Putzfrau und Kellner für die Kameraden eingestellt.

Langsam gewöhnte ich mich an das Bordleben und das, was zur damaligen Zeit als völlig normal galt, heute aber als große Umweltverschmutzung hart bestraft werden würde: Sämtliche in den Häfen und selbst in Hamburg anfallenden Abfälle wurden in alten Ölfässern gesammelt und spätestens nach Erreichen der hohen See durch einen speziellen Trichter am Heck über Bord gekippt.

Die Küchenabfälle und Essensreste lockten sofort große Schwärme von Möwen an, die alles, was an der Oberfläche schwamm, gierig hinunter schlangen.

Bierflaschen, Blechdosen und Eimer sanken auf den Grund der Fahrrinne. Maschinenabfälle, wie Altöl, Putzlappen, Filtermatten, Farbeimer, Verdünnung gingen ebenfalls diesen Weg. Das Bilgenwasser, bestehend aus Kühl- und Schwitzwasser, mit Lecköl gemischt, wurde in den Häfen nachts, auf See am Ende der Wachen alle vier Stunden über Bord gepumpt.

Auf einem neuen Schiff, wie der QUARTETT, war zwar ein Ölabscheider vorhanden, doch war dieser vermutlich bis zur Verschrottung des Schiffs nicht ein einziges Mal in Betrieb.

Fäkalien und Küchenabwässer wurden sofort ohne Umwege durch Rohre nach außen geleitet und waren in den Häfen bei einigen Fischarten sehr begehrt.

Dieser Umgang mit den Abfällen war für alle an Bord vollkommen normal, und jeder Vorschlag zur Änderung der Entsorgung wäre auf großes Unverständnis gestoßen.

Die Reise ging weiter, und der Atlantik zeigte sich von seiner besten Seite, das Wasser und die Luft wurden jeden Tag wärmer.

Die Offiziere und Ingenieure zogen ihre kurzärmeligen Tropenhemden und kurze Hosen an und stolzierten mit allen Rangabzeichen und weißer Mütze über Deck. Die Mannschaftsdienstgrade in der Maschine und an Deck schnitten einfach die Beine ihrer ältesten Hose ab, dazu ein altes Unterhemd, und die Tropenausrüstung war komplett.

Das wichtigste Zubehör für alle im Maschinenraum Beschäftigten war aber das Schweißtuch, welches jeder um die Schulter trug, und man hatte immer einen total zerkauten Zipfel zwischen den Zähnen. Das Tuch bestand aus grobem Baumwollgewebe, ähnlich einem Putzlappen, aber dünner und grobmaschiger, und es diente zum Schweißwischen und Naseputzen, bei jedem Duschen wurde es wie auch das Unterhemd mit gewaschen und war bis zur nächsten Wache wieder sauber und trocken.

Seit mehreren Tagen schlich an der Kombüse der Chefsteward um mich herum, bis er mich zu einem Abend zu dritt mit einem weiteren Jungen in seine Einzelkabine einlud.

Naiv, wie ich war, sagte ich sofort zu und fand mich in seiner großen Kabine ein. Der Abend begann mit kühlem Bier und Gesprächen über das Schiff und seine Besatzung. Immer näher rückte mir der Steward, der für mich ja eine Respektsperson war, auf die Pelle, obwohl ich versuchte, einen gewissen Abstand zu wahren. Nachdem auch noch eine Flasche Rum und die dazugehörige Cola auf dem Tisch stand, versuchte er mich zu überzeugen, dass es wahre Liebe nur unter Männern gäbe. Bei mir fiel nun endlich der Groschen, denn mit schwulen Stewards hatte ich keinerlei Erfahrung, und ich verspürte auch nicht die geringste Neigung, dieses zu ändern.

Mir gelang es, ihn von meiner Müdigkeit zu überzeugen, was er vermutlich nicht glaubte, aber sehr bedauerte, so konnte ich ohne Schaden in meine Kabine verschwinden.

Der Steward hat sich dann für die weitere Reise ein anderes Opfer gesucht. Mich ließ er fortan in Ruhe, aber begegnete mir auf der weiteren Reise immer freundlich und korrekt.

In der Freizeit, für mich zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, konnte man sich auf dem für die Besatzung reservierten Deck in die Sonne legen und die gleichen Schönheiten der Seefahrt genießen wie die zahlenden Passagiere zwei Decks höher.

Die ersten Tümmler zeigten sich und sprangen am Bug des Schiffs aus dem Wasser, konnten aber nur vom Deckpersonal und den wenigen Passagieren gut beobachtet werden. Für das Maschinenpersonal war nur das Betreten des Achterdecks erlaubt, so dass die flotten Schwimmer von uns nur in größerer Entfernung zu sehen waren.

Zwischen den niedrigen Wellen der tiefblauen See tauchten erst einzelne und einige Tage später große Schwärme fliegender Fische auf und stoben nach allen Richtungen davon.

Das Meer war spiegelglatt, deshalb konnten auch die Bullaugen der Duschräume, die ungefähr einen Meter über der Wasserlinie lagen, in der Nacht geöffnet bleiben, Wasser, welches bei einem Kurswechsel hereinschwappte, lief ja sofort wieder ab.

Am Morgen befanden sich an die 50 fliegende Fische, die das beleuchtete Bullauge mit dem Mond verwechselt hatten, in den Duschräumen und brauchten nur eingesammelt zu werden. Der Koch war begeistert, und die Fische wurden auf den Speiseplan gesetzt, die meisten wie üblich nur für Passagiere und Offiziere. Sie hatten ein festes weißes Fleisch und die Größe von Heringen und schmeckten vorzüglich, was ich als Mitglied der Servicemannschaft ausnahmsweise testen konnte.

Nach einigen weiteren Tagen tauchten in der Ferne die ersten Inseln der Karibik auf, und der für mich erste Auslandshafen, Curacao auf den Niederländischen Antillen wurde angelaufen.

Der einzige Zweck dieses Besuchs war das zollfreie Bunkern von Dieselöl und Wasser für die weitere Rundreise und den Rückweg bis Hamburg.

Der Rohölumschlag war eine der Haupteinnahmequellen der Insel. In einiger Entfernung von der Inselhauptstadt Willemstaad waren die riesigen Öltanks und die Anlegebrücken für die großen Tankschiffe.

Hafen von Curacao

Unser Schiff legte jedoch fast mitten in der Stadt an, und da die Entfernung zu den ersten Geschäften keine 100 Meter betrug, nutzte jeder, der frei hatte, die knappe Zeit für einen Landgang.

Die Häuser, Kirchen, Brücken sahen nicht viel anders aus als in Holland, doch die Bäume, Pflanzen und Menschen zeigten, dass es doch ein anderer Kontinent war, auf dem wir uns befanden.

Der Markt, auch nur ein paar Schritte vom Schiff entfernt, bot uns unbekannte Früchte und Fische an, Sachen die aber kaum interessierten.

Vorsorglich hatten wir ein paar Dollars eingetauscht, die zur damaligen Zeit überall in der Karibik gebräuchliche Währung. Bei einem Wechselkurs von einem Dollar für 4,20 DM konnte in den vielen kleinen Geschäften günstig zollfrei eingekauft werden. Gefeilscht wurde mit den meistens holländischen Besitzern der Läden nicht, es war ein ruhiges entspanntes Einkaufen, wobei die Händler sich mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der Tankerbesatzungen eingestellt hatten.

Markt in Curacao

Die Tankschiffe hatten meistens längere Fahrzeiten und seltenere Liegezeiten als die Frachter, so dass die Besatzungen mehr Geld hatten und das leichter ausgaben.

Ein Oberhemd kostete einen Dollar und die Jeans von Wrangler oder Lee zwei Dollar. Der absolute Renner waren aber die bunten Seidenjacken, Made in Japan, die von zwei Seiten zu tragen waren. Auf den mindestens vierfarbigen Jacken war die eine Seite mit einem Tiger im Sprung und die andere Seite mit einem Adler bestickt, darüber die Überschrift: Curacao. Diese Jacken kosteten auch nur zwei bis vier Dollar und wurden von fast allen gekauft, obwohl sie im normalen Leben kaum getragen wurden.

Meine Jacke war später der Knaller auf den Karnevalsveranstaltungen in der Heimat, ging dann aber im Laufe der Saison bei einer heißen Feier verloren.

Gegen Abend verließen wir den freundlichen Hafen, in dem laut Aussage der älteren Kollegen eh nichts los war, da die Frauen trotz karibischer Luft im Laufe der Jahre die Trägheit der Holländer angenommen hatten.

In der Morgendämmerung des nächsten Tages tauchten die Umrisse einer größeren Stadt auf, es war Cartagena in Kolumbien, unser erster und bei den meisten Reisen einziger Löschhafen.

Vor der Hafeneinfahrt lag ein altes Motorboot mit dem Lotsen und einigen Zöllnern, daneben an die zwanzig Einbäume mit Kindern und Jugendlichen, die paddelnderweise mit dem langsam fahrenden Schiff den Hafen ansteuerten. Sie lauerten auf Münzen, egal welcher Währung, die von der Besatzung über Bord geworfen wurden und in dem milchig-grünlichen Wasser langsam im Zick-Zack zum Grund sanken. Von jedem Boot sprangen dann zwei bis drei der Kinder in das knapp dreißig Grad warme Wasser, um die Münzen im Sinken einzusammeln. Wir hatten unseren Spaß, die Kinder verdienten sich ein kleines Taschengeld.

Es gab nur eine einzige, ungefähr zweihundert Meter lange Pier, die wie ein Finger in die Bucht ragte. Sie bestand aus Betonpfählen. In der Mitte über die ganze Länge standen die Schuppen. Es gab einen einzigen Kran, der aber kaum benutzt wurde.

Löscharbeiten in Cartagena

Vor einem Schuppen saßen einige gelangweilte Zöllner, lasen Zeitung, spielten Domino oder dösten vor sich hin.

Unser Schiff hatte als Ladung fast nur den damaligen Exportschlager, nämlich VW–Käfer an Bord, die mit schiffseigenen Ladebäumen gelöscht wurden.

Für die Entladearbeiten wurden für jedes Fahrzeug mindestens elf Leute benötigt, vier Anschläger im Schiff, ein Einweiser, zwei Winschenleute und vier, die das Anschlaggeschirr auf der Pier lösten, dazu noch einige Oberaufseher.

Die Autos wurden von der Pier direkt durch den Zoll gefahren und vermutlich gleich von ihren zukünftigen Besitzern übernommen.

Da unsere Liegezeit nur von kurzer Dauer sein sollte, verließen alle, die frei hatten, nach dem Anlegen schnell das Schiff, die Neulinge um die Stadt zu besichtigen, die anderen, um nach ihrer Braut der vorigen Reise zu gucken oder sich eine neue anzulachen.

Es war ein kurzer Weg zum Zolldurchgang, und dort standen schon Mädchen, Schlepper, Händler und Taxifahrer bereit, die alle in unserer kurzen Aufenthaltszeit ihre Geschäfte machen wollten.

Die Stadt war zu dieser Zeit sehr friedlich und die Bewohner uns gegenüber immer freundlich, wobei wir aber kaum etwas von ihrer spanisch-englischen Sprache verstanden.

Schiffe kamen nur ein- bis zweimal die Woche in den Hafen, und das ganze Leben lief in Ruhe und ohne jegliche Hektik ab, Zustände, die nur einige paar Jahre später kaum noch zu finden waren.

Nach drei bis vier Stunden kamen die ersten Landgänger zufrieden, aber ohne Dollars zurück. Dafür hatten sie den Alkohol im Kopf, leicht instabile Beine, aber viele neue Freunde und vor allem Freundinnen in den auch am Tage geöffneten Bars gefunden.

Einige, zu denen auch ich zählte und die das erste Mal in der Stadt waren, begeisterten sich über die vielen tollen Sachen, die von den Händlern zu sicher überteuerten Preisen angeboten wurden.

Diese Umgebung mit all ihren noch nie von mir gesehenen Menschen von weiß bis dunkelbraun, Pflanzen und Tieren, dazu der einzigartige Duft der Tropen, kam mir wie ein Traum vor.

Es gab da Papageien und sonstige unbekannte Vögel, Nasenbären, Schildkröten, lebende und tote Alligatoren, Schlangen in allen Größen sowie aus diesen Reptilien gefertigte Schuhe, Taschen und Gürtel.

Hauptsächlich Indio-Frauen boten Flechtarbeiten aus Bast von Figuren bis zu Hüten und indianische Stickereien aller Art an.

Obwohl kaum einer der Mannschaft wusste, für wen oder für was er die Sachen kaufte, konnte man sich dem Angebot nicht entziehen. Am meisten wurden Produkte aus Schlangenleder oder Alligatorenhäuten, wie Gürtel, Handtaschen und Schuhen gekauft, die zwar schön aussahen, aber meistens von schlechter Qualität waren.

Ich hatte nach meinem ersten Landgang außer dem üblichen Krimskram, Rumbarasseln aus bemalten Kokosnüssen, einen ausgestopften Alligator von knapp einem Meter Länge und zwei lebende Schildkröten als Mitbewohner in meiner Kammer.

Zu der vorgegebenen Abfahrtzeit stellte sich heraus, dass die Entladearbeiten nicht so schnell wie geplant voran kamen und das Schiff über Nacht im Hafen bleiben musste.

Vor dem Funkraum herrschte nun Hochbetrieb, da der Funker, der auch als Zahlmeister für die Geldausgabe zuständig war, neue Dollars ausgeben sollte, was jedoch infolge der bei vielen schon leeren Konten oft mit längeren Diskussionen verbunden war.

So betrug meine Bruttoheuer für die erste Reise von knapp sechs Wochen ganze DM 206,-.

Nach dem Abendessen hatten wir bis zum nächsten Morgen frei und zogen mit vier Kameraden los, um unsere erste Nacht in Südamerika zu feiern.

Wir wurden auf der Straße von der einheimischen Bevölkerung wie immer freundlich begrüßt. Die hübschen Mädchen versuchten, uns, ohne sehr aufdringlich zu werden, in die Bars zu locken. Sie sprachen uns in ihrem Gemisch aus Spanisch und Englisch an, wir sprachen nur deutsch, doch hinderte uns das nicht daran, die Völkerverständigung voran zu treiben

Einige Abwehrversuche hatten wir hinter uns, dann betraten wir das erste Lokal, welches praktisch nur aus einem mit unbekannten Bäumen und Büschen bepflanzten Innenhof und einem langen Tresen bestand.

Um den Innenhof, nur durch eine Schwingtür getrennt, lagen die Zimmer der meist sehr jungen und hübschen Bräute. Die Einrichtung bestand nur aus einem Bett, darüber ein Muttergottesbild, ein Spiegel, sowie ein Regal für Kleider und Wäsche. Auf einem Stuhl stand eine Schüssel mit Wasser und Seife.

Diese Räumlichkeiten standen natürlich auch jedem müden Seemann offen und wurden gegen ein kleines Geldgeschenk gerne und häufig für Entspannungsübungen zur Verfügung gestellt.

Schon beim Hinsetzen an der Bar wurden die Plätze so eingeteilt, dass zwischen uns immer Platz für eines der Mädchen war, die den kleinen Abstand sofort verringerten und ihre Formen und Wärme voll zum Einsatz brachten, ein Vorgang, den ich nicht kannte, der mich aber nicht störte.

Da ich aus einem streng katholischen Elternhaus kam und mein Umgang mit dem anderen Geschlecht hauptsächlich bei Veranstaltungen der katholischen Jugend stattgefunden hatte, wobei vorher bei mir auch andere Dinge, wie Motorradrennen, wichtiger waren als Mädchen, wusste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte.

Im Laufe des Abends dämmerte es mir auch, warum uns der Pfarrer immer vor den Schönen der Nacht und der damit verbundenen Hölle gewarnt hatte, denn beim ersten Kontakt mit den doch so hübschen Mädchen war in meiner Hose plötzlich der Teufel los.

So machten wir uns an die ersten bestellten Biere und das Standardgetränk Cuba Libre.

Wir hatten noch nicht ausgetrunken, als wir deutsche Stimmen hörten, die ersten Offiziere unseres Schiffes wollten die gleiche Bar besuchen.

Nach einer kurzen Gewöhnung an das nicht all zu helle Licht konnten Sie nun erkennen, dass schon einige Mannschaftsmitglieder den Tresen besetzt hatten. Doppelt so schnell wie sie herein gekommen waren, verließen sie das Lokal gleich wieder, denn es war für einen Schiffsoffizier zwar offiziell nicht verboten, jedoch gehörte es sich nicht, sein Bier in der gleichen Bar zusammen mit normalen Besatzungsmitgliedern zu trinken, und es hätte auch für den Offizier einigen Ärger bringen können. Es gab jedoch auch einige Ausnahmen bei den Offizieren, die gerne mal mit den Kollegen, mit denen sie sonst die Wachen teilten, einen getrunken haben. Sie achteten dann aber darauf, sich nicht von anderen Offizieren sehen zu lassen und gingen auch mit zeitlichem Abstand zurück auf das Schiff.

Nach dem Besuch noch einiger anderen Bars hatten wir zwar noch nicht genug erlebt, mussten aber aus Geldmangel gegen Mitternacht wieder zurück an Bord.

Am frühen Nachmittag des folgenden Tages lief das Schiff wieder Richtung Panama aus.

So näherten wir uns am nächsten Morgen der Einfahrt in den Panamakanal, was sich durch die Zunahme des Schiffsverkehrs von und zum Kanal bemerkbar machte.

Das Schiff musste vor der Kanaleinfahrt über Nacht vor Anker gehen, da die Durchfahrt nur bei Tageslicht erlaubt war und konnte erst am nächsten Morgen in die Schleuse einlaufen.

An diesem Ankerplatz war außer dem nahen Urwald und einigen fernen Lichtern nichts von Panama zu sehen.

Einige an Bord hatten schon mehr als zwanzig Fahrten durch den Kanal gemacht, aber noch nie einen Fuß auf das Land oder in die Stadt Panama gesetzt.

Obwohl also kaum einer dieses Land aus eigener Anschauung kannte, wurde an Bord nur schlecht darüber geredet, da dort unter der amerikanischer Verwaltung nichts los sei, dafür aber alles sehr teuer.

Ich war für das rechtzeitige Servieren und Abräumen verantwortlich, konnte mir aber die Zeit dazwischen für die Reinigungsarbeiten selbst einteilen. So hatte ich genug Zeit, immer mal an Deck zu gehen und die Einschleusung in den Kanal mit Hilfe kleiner Lokomotiven sowie die spätere Fahrt durch die grüne und, wie es schien, fast unbewohnte Landschaft rechts und links zu genießen.

Das Wasser im Kanal war sehr sauber, man konnte Fischschwärme, die von tauchenden Pelikanen verfolgt wurden, unbekannte Vögel und vereinzelt auch schwimmende Schildkröten beobachten.

Durch teilweise sehr enge Stellen im Kanal war der Gegenverkehr nicht überall möglich, deshalb musste unser Schiff nach dem Verlassen der Schleuse auf entgegenkommende Schiffe warten und ging deshalb im Gatunsee vor Anker.

Die Gangway wurde abgelassen und die Gelegenheit von jedem, der Zeit hatte, genutzt, um ein Bad im sauberen, ungefähr dreißig Grad warmen See zu nehmen.

Während des Mittagessens gab es plötzlich Lärm und Rufen vor der Messe. Drei Mann jagten einen fast kuchentellergroßen bunten Schmetterling, ein Insekt in einer noch nie gesehenen Größe. Er wurde mit vereinten Kräften gefangen und mit einer Nadel an die Holzwand gepinnt. Es war offenbar ein zäher Bursche, denn nach einigen Tagen, an denen er gelegentlich flatterte, hatte sich die Nadel soweit von der Wand gelöst, dass der Schmetterling wieder den Weg in die Freiheit fand, immer noch mit der Nadel im Körper.

Nach dem Ausschleusen in den Pazifik erreichte das Schiff einen Tag später den Äquator, dessen Überquerung aber kurz vor unserem Endhafen nicht gefeiert wurde.

Einige an Bord waren damit jedoch nicht einverstanden und veranstalteten eine private Feier in der Mannschaftsmesse. Gegen Mitternacht musste der total betrunkene Schlachter von zwei Begleitern in seine Koje gebracht werden.

Nach einer halben Stunde und einigen weiteren Getränken stellten die versammelten Teilnehmer fest, dass an einem solch schönen Feiertag der Schlachter doch nicht so alleine schlafen könne. Der Koch ging voran in Richtung Proviantraum. Ein halbes tief gekühltes Schwein fand den Weg in die Kabine des Schlachters und in seine Koje.

Beim ersten Morgengrauen ertönte ein fürchterlicher Schrei, und ein halbnackter Schlachter mit der Schweinehälfte auf der Schulter lief mit schnellen Schritten über Deck zur Reeling. Erst verschwand das Schwein und dann der Mageninhalt des Schlachters in den Fluten des Pazifiks. Haie und andere Meeresbewohner haben sich sicher über diese Gaben gefreut, während der Schlachter seinen Kumpanen fürchterliche Rache schwor, aber einen Tag später, wie alle anderen, über die Geschichte nur noch lachen konnte.

Das tiefblaue Wasser wechselte in die grau-braunen Fluten des Rio Guayas, die QUARTETT fuhr gegen eine starke Strömung flussaufwärts, um fast in Flussmitte vor der Stadt Guayaquil zu ankern.

Sofort kamen die Schlepper mit mehreren Schuten im Schlepptau, beladen mit Bananenstauden sowie den zum Ent- und Beladen nötigen Arbeitern und machten seitlich am Schiff fest.

An jeder Seite des Schiffs lagen so bis zu zwanzig Schuten, und alle wollten schnellstens ihre Ladung loswerden.

Die bis zu fünfzig Kilogramm schweren Stauden wurden auf den Schultern kräftiger Indios und Mischlinge über Laufstege durch die seitlichen Öffnungen in die Laderäume getragen und dort wie Weihnachtsbäume abgestellt, wobei fast auf jeden Arbeiter ein Aufpasser kam. Letztere standen aber meistens nur zusammen und diskutierten.

An Bord lief die Kühlung bereits auf vollen Touren und brachte auch die in den Stauden versteckten gar nicht so seltenen Schlangen, große Spinnen und sonstiges Viehzeug in eine Starre. Diese wachten dann zwei Wochen später, bei wärmeren Temperaturen in den Lagerhallen des Hamburger Hafens wieder auf und sorgten für einige Aufregung bei den Hafenarbeitern, besonders große Exemplare fanden Notiz im „Hamburger Abendblatt“ oder der „Bild“.

Mit den Schuten kamen auch die Zöllner, die nach einigen Tassen Kaffee oder Tee mit mehreren Stangen Zigaretten und einer Kiste Whisky als Geschenk des Kapitäns nach einer Stunde das Schiff wieder verließen. Jetzt war alles klar, und die richtigen Geschäfte des Kapitäns, des 1. Steuermanns und des Kochs konnten abgewickelt werden.

Bananen verladen in Guayaquil

Das Schiff hatte regulär dreiundvierzig Mann Besatzung und Platz für zwölf Passagiere. Für diese Personenzahl kamen für jede Rundreise in Hamburg die kompletten Lebensmittel und Getränke an Bord. Bei den meisten Überfahrten waren aber keine oder höchstens zwei bis fünf Passagiere und entsprechend weniger Besatzung an Bord. Nach Meinung des Kapitäns, des 1. Offiziers und des Kochs waren für die restliche Besatzung die mitgeführten Delikatessen, wie Lachs und Kaviar sowie Säfte, Weine und Sekte viel zu schade. Wenn dann der Chefkoch, wie allgemein üblich, auch noch am Essen für die Besatzung sparte, kamen pro Reise einige hundert Kilogramm dieser guten Sachen zusammen.

Bananenschuten in Guayaquil

In Guayaquil standen die Abnehmer für diese Waren schon bereit, wobei weder der Reeder noch die Deutschen Finanzämter vermutlich je von diesen Geschäften erfahren haben.

Auch auf einem Kühlschiff kann schon mal die Proviantkühlung ausfallen und die Lebensmittel verderben oder die Flaschen durch Seegang zerbrechen, so dass laut Eintragung in das Schiffstagebuch bei jeder Reise die zuvor verkauften Mengen über Bord entsorgt werden mussten.

Der Nebenverdienst des Kapitäns, des Chefkochs und einiger weiterer Personen dürfte durch diese Geschäfte höher als die normale Heuer gewesen sein.

Der Landgang in Guayaquil war nur über das Mitfahren mit den Händlern oder auf den Bananenschuten möglich, eine sehr umständliche Angelegenheit. Da die Stadt nach Aussage der älteren Kameraden auch wenig reizvoll war und nach den vorher besuchten Häfen kaum noch Geld zur Verfügung stand, blieben fast alle während der ungefähr zwei bis drei Tage dauernden Ladezeit an Bord.

Bei einer späteren Reise habe ich mir doch einmal die Mühe gemacht und mit einigen Kameraden einen Ausflug in die Stadt unternommen. Sie unterschied sich, wie vorhergesagt, nicht groß von den anderen uns bekannten Städten Südamerikas: breite saubere Straßen, große gepflegte Gebäude und für den abendlichen Bummel schöne Parks.

Durch die Verladung der Bananen verdienten alle gut und hatten Arbeit, es gab kaum Kriminalität, aber auch nicht das, was uns lockte, nämlich schöne Lokale mit den dazu gehörigen Mädchen.

So verbrachten wir die freie Zeit während des Beladens meistens schlafend, lesend und angelnd.

Die reichlich gefangenen Fische, eine Art kleiner grauer Welse, mit dickem Kopf und einem scharfen Stachel in der Rückenflosse mochte jedoch keiner essen, so dass sie alle wieder ihre Freiheit erlangten. Am fangergiebigsten waren nämlich die Stellen, wo die Fäkalien und Küchenabfälle aus dem Schiff in den Fluss geleitet wurden.

Die Rückreise mit dem voll beladenen Schiff verlief viel ruhiger, wenn auch für einige der Maschinenbesatzung Mehrarbeit anstand, denn in den Laderäumen mussten alle zwei Stunden durch einen Rundgang die Temperaturen überprüft und die Kühlung entsprechend eingestellt werden.

Nachdem der Panamakanal Richtung Europa verlassen war, ging das große Reinmachen und Polieren in der Maschine los, denn bei der Ankunft in Hamburg musste jedes Teil der Maschine frisch lackiert oder metallisch blank sein. So wurden dann alle fünf Wochen die lackierten Flächen mit grüner Seife oder noch schärferen Mitteln gewaschen und dann neu lackiert, womit Maschinenjunge, Reiniger und auch Schmierer beschäftigt waren. Die Ing.-Assistenten konnten auf ihren Wachen nicht mehr lesen und basteln, sondern mussten auch zu Poliermitteln, Schmirgelpapier und weißen Putzlappen greifen, damit der Maschinenraum fast so sauber und glänzend wie ein Operationssaal aussah. Ein Mann war ständig dabei, die Treppengeländer im Maschinenraum, die aus normalem Stahlrohr bestanden und deshalb bei jeder Berührung anliefen, mit feinem Schmirgelpapier, Metallwolle und Politur auf Hochglanz zu bringen. Für den Glanz der Rohre und Muttern der Zylinderköpfe war ein weiterer Mann die gesamte Rückreise zuständig.

Als die Elbmündung erreicht war, durfte der Maschinenraum nur noch mit einem weißen Putzlappen in der Hand betreten werden, und ein eventuell vorhandener Ölfleck oder sonstige Verschmutzungen mussten sofort entfernt werden.

Nach dem Passieren des Feuerschiffs „ELBE 1“ wurde das Wachpersonal in der Maschine für die bevorstehende Revierfahrt mehr als verdoppelt: Ein Ingenieur als Oberaufsicht, ein weiterer am Bedienstand der Hauptmaschine, je ein Assistent für den Maschinentelegrafen, das Manöverbuch und die Hilfsdiesel, sowie ein bis zwei Schmierer für allgemeine Arbeiten traten sich fast gegenseitig auf die Füße.

Es konnte also kaum etwas schief gehen, und wir erreichten den Liegeplatz im Hamburger Hafen, wo sofort nach dem Festmachen das Löschen unserer Ladung begann.

Die Bananenstauden wurden einzeln auf Förderbänder gelegt und gelangten so aus dem Schiffsbauch in den Fruchtschuppen.

An Bord kam einige Hektik auf, da, wie bei jeder Reise üblich, ein Teil der Besatzung wechselte und alle, die keinen Dienst hatten, sofort an Land wollten.

Jedes Besatzungsmitglied hatte das Recht auf eine Staude Bananen, die vor dem ersten Landgang ausgegeben wurde. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, schulterte die knapp vierzig Kilo wiegende grüne Staude trotzdem und verließ das Schiff Richtung Taxistand.

Die vor dem Schiff wartenden Taxifahrer boten mir an, drei DM für die Bananen zu bezahlen und außerdem die Fahrt zum Hauptbahnhof oder St. Pauli kostenlos durchzuführen. Ich dachte, dass dieser Handel für mich ein gutes Geschäft sei, denn ich wollte erstens schnell in die Stadt und zweitens die Bananen loswerden.

Am Taxistand warteten noch einige andere Experten, die sich anboten, die doch sehr naiven Seeleute für ein kleines Honorar in angeblich besonders günstige Kleider- oder Elektrogeschäfte zu begleiten.

Die dann besuchten Geschäfte waren jedoch viel teurer als andere und bezahlten dicke Provisionen an die Schlepper.

Viele der jüngeren Kollegen machten von diesen Angeboten Gebrauch, da sie die Preise kaum interessierten und sie auch in Geschäften an Land kaum geübt und unsicher waren. So wurden Anzüge, Hemden, Krawatten und Sonstiges erworben, so gut wie nie benutzt oder im nächsten Hafen schon wieder verkauft. Zu den Fehlkäufen gehörten auch Radios, die an Bord nicht funktionierten, da nur Gleichstrom vorhanden war. In Südamerika waren sie jedoch gesucht und gut zu verkaufen.

Auch einige „Damen“ warteten auf ihre ehemaligen Verlobten, die ihnen beim letzten Bordbesuch einen dicken Ziehschein versprochen hatten, welcher jedoch nicht eingetroffen war. Der Ziehschein war die Überweisung eines Teils der Heuer an die Familien oder andere Berechtigte.

Besuche von Frauen an Bord waren ledigen Seeleuten offiziell nur erlaubt, wenn sie mit ihnen verlobt waren, auch so eine Vorschrift, die leicht zu umgehen war und an die sich sowieso keiner hielt. In den meisten Fällen schaute der wachhabende Matrose einfach in eine andere Richtung, wenn Besuch in Begleitung eines Besatzungsmitglieds aus dem Taxi stieg und die Gangway hoch kletterte. Solange es keinen Ärger gab, waren die Frauen an Bord geduldet und saßen bei den Mahlzeiten mit am Tisch, es kam mitunter sogar vor, dass sie sich in Messe und Kammer nützlich machten. Meistens wurde das Mädchen beim ersten Besuch an Bord als Verlobte vorgestellt und beim Funker ein Ziehschein mit dem Namen und der Bankverbindung beantragt. Somit war alles bis zum Auslaufen des Schiffes klar, dann wurde die Verlobung als gelöst bezeichnet und der Ziehschein per Funk bei der Reederei storniert. Bei den so um ihren Lohn geprellten Bräuten löste das natürlich keine Begeisterung aus, was bei der nächsten Ankunft des Schiffes teilweise zu lautstarken Debatten führte.

Lief das Schiff nach einer knappen Woche wieder aus, konnte nach zwei bis drei Tagen auf See der zweite Offizier, der auch für die medizinische Versorgung zuständig war, feststellen, wie ernsthaft die Verbindung zwischen Seemann und Mädchen war, denn die ersten Penicillinspritzen gegen den Tripper wurden heimlich bei ihm abgeholt. Spätestens nach zwei Wachen wusste aber die ganze Besatzung, wer sich etwas eingefangen hatte und die nächsten Tage mit Spott und Schadenfreude leben musste. Einige Tage später war dieses Missgeschick schon wieder vergessen und kein Thema mehr an Bord.

Nachdem ich die erste Reise gut überstanden hatte, bot mir der Chief an, ich könne eine freiwerdende Stelle als Reiniger übernehmen, worüber ich natürlich begeistert war und nicht mehr an eine Abmusterung dachte. Die Heuer war für diesen Job ungefähr viermal höher, die Arbeit im Maschinenraum interessanter und entsprach mehr meinen Kenntnissen und Vorlieben.

Da die Fahrtroute fast immer gleich der ersten war, interessierte es kaum noch jemand, wie die Umgebung des Schiffes auf dem Ozean aussah, höchsten bei in Sicht kommenden außergewöhnlichen Schiffen, Walen oder größeren Delphinherden wurde die Arbeit oder Freizeit unterbrochen und ein Blick gewagt.

Nach dem Auslaufen wurde uns mitgeteilt, dass wir uns besonders ruhig und ordentlich zu verhalten hätten. Der Reeder sei mit Frau an Bord, und wir würden Las Palmas auf Gran Canaria anlaufen, damit der Reeder dort Urlaub machen könne. An eine Flugverbindung von Deutschland zu dieser Insel hat zu jener Zeit noch niemand gedacht.

Ein Hafen im üblichen Sinne existierte in Las Palmas nicht, es gab lediglich eine lange Mole, im Hintergrund weiße Häuser, umgeben von braunen, kahlen Bergen. Dicht an der Stadt war die Landschaft verbaut mit großen Tanks für Schweröl und Diesel, von denen dicke Rohre bis an das Ende der Mole führten.

Keiner an Bord wäre zu dieser Zeit bereit gewesen, freiwillig Urlaub auf der Insel zu machen, deshalb wurde das Vorhaben des Reeders als ziemlich verrückt angesehen.

Las Palmas wurde praktisch nur von Schiffen auf dem Weg nach Südamerika oder zur Westküste Afrikas angelaufen. Die Schiffe benutzten die Zollfreiheit der Insel zum Bunkern von Öl und Wasser. Einen größeren Flugplatz gab es nicht, und das Wort Tourismus hatte auch noch keiner gehört.

Da das Anlegen hätte bezahlt werden müssen und wir üblicher Weise auf Curacao unsere Vorräte ergänzten, wurde ein Rettungsboot zu Wasser gelassen und die Reederfamilie samt Gepäck an Land gebracht.

Zum Abschied mussten alle, die keinen Dienst hatten, in sauberer Kleidung und mit Schwimmwesten an Deck erscheinen. Dieses Ausbooten des Reeders wurde im Schiffstagebuch als Bootsmanöver vermerkt, es war das einzige, an welchem ich während meiner ganzen Fahrtzeit teilgenommen habe.

Ein anderes Schiff der Reederei hat dann die Familie einige Wochen später wieder für ihre Rückreise nach Hamburg abgeholt.

Nach der Weiterfahrt kurz vor Sonnenuntergang entstand wieder einige Aufregung an Deck: Über den Wolken tauchte bei sommerlichen Temperaturen der schneebedeckte Gipfel des Tede auf Teneriffa auf, ein Berg, von dem die meisten noch nie etwas gehört und den kaum einer von der Besatzung zuvor gesehen hatte.

Die weitere Reise und auch die nächsten verliefen immer im gleichen Rhythmus wie die erste, fast die gleiche Fracht, hauptsächlich VW-Käfer und irgendwelche Maschinen, dazu einige Passagiere, die auf Europabesuch waren und wieder in ihre Heimat zurück wollten.

Manchmal wurden noch andere Häfen, wie Santa Marta in Kolumbien und Esmeraldas in Ecuador angelaufen, jedoch wurden die Unterschiede zwischen den Städten und Ländern von uns kaum mehr wahrgenommen, die Bevölkerung war vom Charakter und der Hautfarbe überall gleich.

So ging manche auf See geführte Diskussion hauptsächlich darum, welche Frau in welcher Bar und welcher Stadt zu Hause war.

Bei jeder Ausreise mussten die Tanks und Bilgen sowie die Rohrleitungen unter den Flurplatten gereinigt und gestrichen werden, auf der Rückreise die sichtbaren Wände und Maschinenteile, vom Oberlicht bis zum Maschinenstand, was die angenehmere und leichtere Arbeit war.

Die schlimmste Arbeit war das Reinigen der Doppelbodentanks: unten der Atlantik, durch vielleicht zehn bis zwölf Millimeter dickes Blech getrennt, und oben dröhnten die laufenden Maschinen.

In die Tanks kam man nur durch den Einstieg in die Mannlöcher und kriechend von Raum zu Raum. Die einzelnen Abteilungen maßen ungefähr eineinhalb Meter in der Länge und Breite und ungefähr einen Meter in der Höhe.

Eine Belüftung gab es nicht, so dass die Temperaturen in diesen engen Tanks über fünfunddreißig Grad lagen. In einer Hand eine Kabellampe, in der anderen einen Eimer mit Spachtel, Drahtbürste und Putzlappen waren drei bis vier Mann mehrere Tage damit beschäftigt, die Tanks so zu reinigen, dass wieder neues Öl eingefüllt werden konnte. Es war eine der vielen mehr oder weniger unsinnigen Arbeiten an Bord, denn das Öl wurde sauber eingefüllt und beim Auspumpen durch feine Filter zu den Schmierstellen gedrückt.

Von den Ingenieuren ließ sich während der Reinigung keiner im Tank sehen, doch wurde die Arbeit am Schluss abgenommen und die Deckel wieder auf die Mannlöcher geschraubt.

Bei der dritten Reise waren die immer gleichen Arbeiten schon langweilig geworden. Ein von mir angestrebter Aufstieg zum Schmierer oder gar Ing.- Assistenten wurde vom Chief abgelehnt, da ein Aufstieg vom Maschinenjungen zum Unteroffizier in so kurzer Zeit und auf dem gleichen Schiff noch nie vorgekommen sei.

So ging es bei spätherbstlichem Wetter und teilweiser rauer See, welche mich jedoch auch nicht mehr störte, Richtung Hamburg.

Mein Interesse an den bei der ersten Reise in Kolumbien erworbenen Schildkröten hatte ebenfalls stark nachgelassen, sie machten nur noch Arbeit, so dass ich sie loswerden wollte. Da es an Bord keine Abnehmer gab, musste ich versuchen, sie bei unserer nächsten Ankunft in Hamburg zu verkaufen. An Bord war nach dem Festmachen ein Münztelefon installiert worden, und auch ein Branchenbuch war vorhanden. So rief ich mehrere Tierhandlungen an und beschrieb meine Schildkröten als zahme schöne Tiere in den besten Farben und gab meine Preisvorstellung bekannt.

Das Interesse war nicht sehr groß, doch war die Firma Fockelmann in der Mönkebergstraße bereit, mir pro Stück fünf Mark zu bezahlen, wenn die Tiere meinen Angaben entsprachen und ich sie vorbei bringen würde.

So steckte ich jede der Schildkröten in eine Jackentasche und marschierte Richtung Hafenausgang und Zollkontrolle. Da es jedoch den Beiden in meiner Tasche nicht besonders gefiel, versuchten sie ständig an das Licht zu kommen. Mit den beiden Händen in der Tasche versuchte ich ihre Flucht zu verhindern, was auch bis zum Erreichen des Zolldurchgangs ganz gut klappte. Ausgerechnet hier biss mir die eine kräftig in den Finger, ich konnte nur kurz reagieren und schaffte es trotzdem, den Zoll ohne Kontrolle zu passieren.

Bei Fockelmann war der Chef nicht anwesend, die genaue Art der Tiere konnte auch nicht bestimmt werden, so dass einiges Reden nötig war, um meine beiden Kameraden los zu werden und die vereinbarten zehn Mark zu kassieren.

Bis heute weiß ich nicht, um welche Spezies es sich bei den Tieren gehandelt hat und ob sie mir oder der Firma Fockelmann zu einem guten Geschäft verholfen haben.

Mitte Dezember verließ das Schiff wieder Hamburg, und für mich stand fest, dass ich nach dieser Reise abmustern würde, da der Liniendienst zwischen Hamburg und Südamerika mit immer den gleichen Häfen keinen Reiz mehr für mich hatte.

Kurz vor Heiligenabend sahen wir in der Ferne die ersten Inseln der Karibik. Das Wetter war so düster wie die Stimmung an Bord.

Obwohl die Kühlräume voll waren, sparte der Koch bei der Verpflegung der Mannschaft, wo er konnte. Beschwerden beim Kapitän wurden von diesem mit dem Hinweis auf die Verpflegungsgeldpauschale abgewiesen.

Am Heiligen Abend wurde bekannt, dass es vier Christbäume für die vier Messen an Bord gab. Drei waren für den Salon sowie für die Offiziersmesse und die Unteroffiziersmesse bestimmt. Der ursprünglich für die Mannschaftsmesse bestimmte Baum wurde jedoch auf Anordnung des Kapitäns im vorderen Mast befestigt, da er dort ja von jedem gesehen werden konnte. Obwohl sich kaum einer etwas aus Weihnachten machte oder es sich jedenfalls nicht anmerken ließ, waren alle normalen Mannschaftsmitglieder stinksauer.

Da sich in der Unteroffiziersmesse kaum jemand aufhielt, wurde dieser Baum nach einigen Debatten dann doch noch bei den Mannschaften aufgestellt.

Zur Krönung des Festes gab es für die Mannschaft vom Koch falschen Hasen, überwiegend aus den Bratenresten vom Vortag und altem Brot.

Es war aber kein Geheimnis, dass für Kapitän und Offiziere die besten Delikatessen mit den dazu gehörenden Getränken aufgefahren wurden, so dass von mehreren Besatzungsmitgliedern massive Vorwürfe und Drohungen gegen den Koch ausgestoßen wurden, der vermutlich aber nichts für diese Sparmassnahmen konnte, denn alles, was der Mannschaft serviert wurde, konnte der Kapitän später nicht verkaufen.

Gegen zwanzig Uhr ging es wie ein Lauffeuer durchs Schiff: „Der Koch hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, wurde aber noch rechtzeitig gefunden.“ Ob die Vorgänge am Tage oder andere Gründe dafür verantwortlich waren, wurde nie geklärt und hat eigentlich auch niemanden interessiert. Blut verschmiert wie er war brachte man den Koch in einen vorhandenen Lazarettraum, wo er von zwei Matrosen rund um die Uhr bewacht wurde.

Der Ärger über die Scherereien und die Verschmutzung war bei der Besatzung stärker, als das Mitgefühl. Die meisten waren über die Tat und die dadurch entstandene zusätzliche Arbeit stinksauer, der Kapitän, dass so etwas auf seinem Schiff passierte, der zweite Offizier über den Schreibkram, der Bäcker und Schlachter darüber, dass sie jetzt allein für das gesamte Essen verantwortlich waren, die Schiffsjungen, dass sie das Blut in Kammer und Gang aufwischen mussten und die Matrosen über die Bewachung des Kochs.

In Curacao holte ein Krankenwagen den Koch ab, der aber auf eigenen Füßen mit verbundenen Armen von Bord ging, um mit einem anderen Schiff der Reederei die Heimfahrt nach Hamburg anzutreten.

Er hat den Vorfall jedenfalls ohne bleibende Schäden gut überlebt, denn ca. zwanzig Jahre später traf ich ihn zufällig als Kneipenwirt in Hamburg-Barmbek bei bester Gesundheit wieder.

Die Geschichte war wie üblich schnell verarbeitet, denn es stand die Routine der weiteren Reise und Rückfahrt nach Hamburg an.

In Hamburg musterte ich am 22. Januar 1957 ab und trat per Bahn und Bus die Heimreise in mein Heimatdorf an. Am Hauptbahnhof bestieg ich den Zug Richtung Frankfurt. Mein Gepäck bestand aus einem Seesack, einem ausgestopften, ungefähr einen Meter langen Alligator sowie einer fünfzig Kilogramm schweren Staude grüner Bananen. Das größte Aufsehen erregte die Bananenstaude, da die meisten Fahrgäste so eine Frucht in diesem Zustand noch nie gesehen hatten, und wenn, waren diese Früchte ja gelb.

Ich hatte ständig Besuch im Abteil, nicht nur von Kindern, auch viele Erwachsene hätten am liebsten die grünen Bananen probiert und fragten mich über die Seefahrt im allgemeinen und speziell über meine Reisen aus. Dieses Interesse steigerte sich noch, je näher ich meiner Heimat kam.

In Aschaffenburg verließ ich den Zug, um mir großzügig eine Taxifahrt in mein Heimatdorf zu gönnen. Vom Bahnsteig zum Taxistand musste ich mehrfach stehen bleiben, um das Woher und Wohin und mein eigenartiges Reisegepäck zu klären.

Nach nur sechs Monaten Abwesenheit vom Dorf war ich ein gefragter Mann geworden, und auch die beiden Dorfschullehrer, die nebenberuflich Lokales für das „Mainecho“ und das „Aschaffenburger Volksblatt“ schrieben, waren an meinen Abenteuern interessiert.

Mein gespartes Geld reichte für die ganze gerade anstehende Karnevalssaison, die von mir ausgiebig genossen wurde, doch dann zog es mich wieder Richtung Hamburg.