Читать книгу La reina del café - Gonzalo Lema - Страница 9

ОглавлениеEdificio Uribe

1.

El cadáver daba las siete de la mañana más algunos minutos. La pared de ladrillos limpios del edificio colindante parecía un reloj inmenso, muy moderno, donde la sombra flaca del albañil, colgado del cuello de los fierros de una viga, marcaba la hora. La gente que se plegaba a los curiosos de la acera miraba hacia el quinto piso del edificio en construcción, sacaba sus conjeturas, y consultaba luego su propia hora en su reloj de pulsera. En el aire delgado y fresco de la primavera en Cochabamba no volaba ni una mosca.

Santiago Blanco observaba todo desde la acera del frente. Y tomaba con calma un vaso de linaza caliente. Estaba sentado en uno de los tres taburetes alineados y unidos por una cadena frente al mostrador del kiosco. La dueña del negocio era una señora que muchos años atrás había trabajado en un clandestino de la calle Calama, y daba la curiosa casualidad que, por ese entonces, Blanco era su apasionado vecino. Quizás su cliente ocasional. Pero ambos evitaban escarbar el tema.

—Ese edificio es del coronel Uribe –le dijo Gladis, y apuntó rápido al frente con un dedo–. Hace tres años que lo construye, pero avanza muy poco. Como si le faltara dinero.

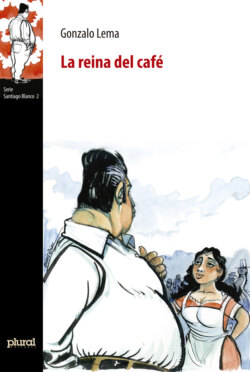

El ex-detective adjunto de la Policía alzó otra vez la vista y la posó con calma en el cuerpo del colgado. Luego asintió apenas el comentario de su conocida. El coronel Uribe era un moreno de carnes gruesas nacido en el valle alto. Los camaradas de entonces le temían por su prepotencia y sus vinculaciones criminales con la mafia de los ladrones de casas. Preferían evitarlo. Pero él se metía en todo corrillo del patio del cuartel, en toda oficina, y sabía qué se llamaba el fulano y el zutano, y nadie se le escapaba. La gente se resignaba a sonreírle, a contestarle sus comentarios y a festejar sin ganas sus bravuconadas.

—Debió quedarse en el tercer piso –dijo, de pronto–. Avanzar de a poco, de acuerdo a su dinero, pero completo. ¿El muerto era su albañil?

Gladis asintió, luego desapareció debajo del mostrador. Un ruido de cajones llenos de latas y botellas emergió de inmediato. El secreto de un buen kiosco consistía en tener todo en su lugar. Y que nada faltara. Que se comparara a un gran mercado. Que todos los clientes se fueran contentos.

—¿Todavía tengo margen? –preguntó Blanco cuando la dueña salió a la luz.

Ella se sonrió. Y asintió. Luego volvió a llenar de linaza el vaso del hombre. “También da para un sándwich de huevo con un poco de tomate”, le dijo. Y, sin esperar respuesta, bombeó varias veces el anafre hasta encenderlo. De inmediato ubicó una pequeña sartén en la parrilla. La botella de aceite reciclado lucía con poco brillo en la misma mesa. Como oro líquido.

Santiago Blanco se sonrió agradecido. Tenía la barriga vacía y sus tripas no dejaban de moverse y meter bulla. El sábado había comido por última vez y ya estaban en lunes. Además, apenas si recordaba algo de ese silpancho infame. Los boliches dedicados a ese manjar en las calles Baptista y Mayor Rocha no predicaban su culto. Sabían que la gente tenía hambre y apenas la ayudaban a disimularla con un arroz mal graneado, las papas mal doradas, la salsa más menuda y despersonalizada, y con una carne apanada y mezclada con cartón. Todas sus partes eran sobrantes de mejores suertes. Él había sentido una desilusión y una decepción. Además, y para colmo, las monedas que quedaban en sus bolsillos no alcanzaban ni para una cerveza. “Esta es la pobreza, Santiago Blanco”, se había dicho a sí mismo. “Mucho gusto”.

—Es un Longines –dijo, y sintió que no recuperaba el buen ánimo de ninguna manera–. Cuesta cincuenta dólares.

Gladis le contestó un segundo antes de romper el huevo en el borde de la mesa. “Seguramente”. Luego el huevo chispeó con el aceite. Unas gotas calientes brincaron hacia afuera de la sartén. En unos segundos, el huevo dibujó su forma y adquirió su color blanco coronado por la yema amarilla. Gladis parecía controlarle los bordes con una pequeña pala. Sin embargo, por unos segundos lo dejó a su plena suerte. Dio la vuelta, metió las manos debajo del mostrador, hurgueteó entre los panes que lucían frescos detrás del vidrio y salió con una tortilla llena de lunares. Abrió el pan en dos sin cortarlo del todo, metió la pala por debajo del huevo tierno y lo mantuvo en vilo a la espera de que chorreara el aceite. Luego lo depositó sobre la base del pan. Sacó un cuchillo inmenso con la mano izquierda y se dedicó a buscar un tomate en el cajón bajo de un refrigerador enano. Lo puso sobre un plato y lo partió en dos. Tomó una de las mitades y la cortó en pedacitos mejor que una máquina. Empujó el tomate sobre el huevo y les echó a ambos bastante sal. Después cerró el pan con la tapa y lo dejó frente a la nariz dilatada de Blanco, sobre un platillo panero desmochado de varios lados. Casi de inmediato anotó el concepto y el importe en una libreta de bolsillo bastante ajada, ideal para periodistas de infantería. Por último, se refregó las manos en su mandil y se quedó quieta con la vista en él. Después se alzó de hombros.

Santiago Blanco la acompañó con la mirada durante todo el proceso. La vio trabajar de frente, de costado y de espaldas. Cerró los ojos haciendo memoria larga, pero no la halló. No recordaba nada de ella de esos tiempos remotos de la calle Calama, por más que exprimiera su memoria. Sin embargo, apenas se vieron unas semanas atrás en ese mismo negocio, ella le dijo “comandante, qué gusto”. Él había detenido en seco el trago largo del mismo pico de la gaseosa. Sólo las mujeres de la noche le bromeaban en ese sentido.

—¿Nos conocemos? –preguntó sosteniendo la botella con una mano y conteniendo un eructo. Sus ojos se aguaron en el esfuerzo realizado.

La mujer dejó escapar una breve carcajada. Sacó la madera de la ventana lateral del kiosco, la llevó al interior, y se acodó en el mostrador. Después de mirarlo un rato, entre divertida, irónica y coqueta, le ofreció la mano.

—Soy Gladis –le dijo–. Yo trabajaba en la calle Calama.

Santiago Blanco se quedó pensando. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? ¿Y cuánta historia de por medio? Todavía con la mano en el cuello de la gaseosa, escuchó a la mujer algo más.

—Recuerdo que una noche lo agarraron a patadas y nosotras lo defendimos. ¿Sí? ¿Se acuerda? –preguntó Gladis mientras sus manos no dejaban de trabajar–. Después, igual se lo llevaron.

Blanco se sentó en el taburete y respiró profundo. Esa noche lo patearon sus camaradas, los policías, para que ya no olfateara en los negocios del jefe. Después lo embutieron de droga. ¡Y sí! Recordaba lo sucedido, pero entre los arañazos y chillidos de las chicas del clande, no recordaba a Gladis. Sin embargo, a juzgar por lo que veía, debió ser la reina del local.

—Donde quedan pasas, uvas hubo –dijo para sí.

Una sirena de patrullero se anunció al fondo de la avenida.

Blanco tomó el sándwich entre sus dos manos y le aplicó un mordisco grande. El jugo del huevo se le escurrió entre los dedos. La gente se había amontonado frente al edificio en construcción y algunos de los curiosos antiguos explicaban a los recién llegados moviendo las manos, apuntando al hombre que colgaba quieto y tieso de la viga. A juzgar por su sombra, eran las siete y treinta clavados de la mañana.

También llegó una vagoneta del año, se trepó a la acera con gran prepotencia, y bajó del interior el coronel retirado Uribe. El patrullero se le cuadró. Casi de inmediato llegó otro vehículo de la Policía con agentes civiles. El coronel Uribe se hacía visera con la mano derecha y miraba al albañil colgado del quinto. El policía de la motocicleta ordenaba a los curiosos que despejaran el área y dejaran trabajar. También acordonó la acera de un poste de luz a otro. En ese momento divisó a Santiago Blanco que mordía como nadie el sándwich. Le pareció cara conocida, pero siguió con su faena.

Blanco terminó el sándwich con los dedos pringosos debido al jugo del huevo. Se los chupó uno por uno. Gladis trabajaba en el fondo del kiosco ordenando sus ofertas. El coronel Uribe subía las gradas del edificio en medio de los policías de uniforme y de civil. Estaba gordo y grande, como crecido gracias a su opulencia económica. También estaba más moreno y más seboso. Cuando por fin alcanzó el quinto piso, apoyó el cuerpo sobre una columna y empezó a meter aire a sus pulmones como un ahogado. Blanco lo veía todo.

Los policías sacaban fotos del albañil y de todo el ambiente. Al cabo de un rato largo, uno de ellos bajó las gradas a la carrera en busca de una bolsa de plástico con cierre. En el camino le quitó la gorra al patrullero y se hizo perseguir juguetón hasta la misma acera. En tanto, Santiago Blanco había terminado la linaza y se disponía, sin ganas, a marchar del lugar. ¿A dónde iría? Pues, no lo sabía.

—¿Hay atención mañana? –preguntó serio.

Gladis no lo miró para responderle:

—Los pobres trabajamos todos los días.

Un chiflido les llegó desde el quinto piso.

—¿En qué horario? –insistió Blanco.

—De sol a sol –dijo ella y se volteó resuelta para verlo–. Convendría ir amortizando la deuda. Podría perder el reloj.

Santiago Blanco se sonrió.

Un segundo chiflido surcó la mañana. El coronel Uribe batía los brazos como un capitán de barco. Estaba claro que lo llamaba. Algunos policías gritaron su nombre. Santiago Blanco asintió con la cabeza y les alzó una mano.

—Voy a honrar la deuda –dijo, y se sonrió sin ganas–. Tengo palabra.

—En la calle Calama nos debías un montón –dijo ella con una sonrisa.

2.

Santiago Blanco respiró profundamente apoyando un pie pesado en el primer peldaño. Pese a sus hambres, tenía veinticinco kilos en el cuerpo que no consideraba suyos. Le dolían las rodillas y el tendón de Aquiles. Cuando estaba de buen humor, levantaba las piernas y se daba un descanso. Luego se friccionaba los tendones con amor de madre. “Los tendones de Aiquile”, decía y se reía para sí. Pero además respiró para insuflarse paciencia. Nunca había sido fácil el diálogo con el coronel Uribe. Cuando trabajaba en la Policía, se dedicaba a escribir sus informes a máquina sin mirar al patio. Sin escuchar las voces de los oficiales. Y, tan pronto como podía, sin más se escurría a la calle para sus investigaciones. La voz pesada y nasal de Uribe lo atormentaba. Y sus dichos. Y siempre le metía la mano al que estaba al frente. Unos golpes en el pecho de macho de barrio.

Santiago Blanco respiró y comenzó a trepar. Sus cincuenta y tres años iban a notarse, por supuesto. En el primer descanso ya le cayeron a la camisa las primeras gotas de la frente. En el segundo descanso, las sienes le martillaban la cabeza. En el tercero, sintió ganas de vomitar. En el cuarto, se le desarregló el corazón. Y en el quinto, el coronel Uribe lo esperaba con una botella sobaquera con whisky. Y una sonrisa ladina.

—Tome una tapa de esto –le dijo seco, como una orden–. Es bebida dilatadora. Va a combatir su vergonzosa taquicardia, hombre.

La muchachada de uniforme y de civil se carcajeó. Blanco asintió y se llevó la tapa a la boca. Era cuestión de esperar apenas un tanto. Y de respirar.

—¡Eso es! –exclamó Uribe–. Usted era deportista, Dormido. Y de los buenos. Qué, ¿ya no juega fulbito?

Santiago Blanco negó con la cabeza. Los partidos de fulbito en el patio de su institución eran memorables. Blanco jugaba de arquero. Es decir: no corría. Se limitaba a recibir pelotazos de los rivales. Y seguramente lo hacía mal, porque empezaron a llamarlo “Dormido”. Pero con el tiempo se convirtió en el arquero titular de Homicidios. Su equipo se enojaba con él si no asistía a jugar.

—Deme otra tapa –solicitó Blanco.

La muchachada volvió a reírse. El coronel Uribe se la sirvió hasta el tope. “Es un vaso dilatador”, explicó otra vez. También se llevó la mano al corazón. Lo que pasaba era que Blanco estaba muy gordo, muy pesado, y su corazón seguramente sufría. Y sus pulmones no recibían mucho oxígeno, porque el hombre era un sedentario. Por último, esa sangre estaba contaminada de alcohol. El cuadro era un desastre. El camarada vivía de puro milagro.

Uribe levantó las cejas cuando advirtió que Blanco respiraba a pulmón lleno. Atestiguó ese buen momento con una sonrisa.

—¿Qué le parece? –le preguntó apuntando al albañil.

—¿Está muerto? –preguntó con sorna Santiago Blanco.

La muchachada se rió con ganas.

El coronel Uribe volvió a levantar las cejas. Asintió. Blanco siempre había sido contestón. Ahora lo recordaba. Malcriado con los jefes. Se pasó una mano por medio rostro y se alisó el bigote cano. Bien visto, parecía una rata vieja.

—Le presento al capitán Flores –le dijo, y apuntó a un gordo sin uniforme que buscaba algo en los rincones oscuros del piso.

Ambos se saludaron con un movimiento imperceptible de la cabeza. El capitán Flores también tenía bigote, pero además lucía una sola ceja que iba de un extremo a otro de su frente. Apenas se volteó para saludar a Blanco y pronto retomó su observación.

—Este muerto era mi maistro albañil –explicó Uribe e hizo una pausa. Luego golpeó a Blanco en pleno pecho con el dorso de la mano–. Era un pendejo de bueno, el mejor albañil que he conocido en Cochabamba. Pero renegón, malcriado, abusivo…

Santiago Blanco se acercó hasta el borde del piso, se agarró de la columna, y lo observó. Tenía una hora y media de muerto, o dos. No estaba con ropa de trabajo. Inclusive seguía con zapatos de calle. Sin abarcas. Tampoco tenía su sombrero de periódico con forma de barco.

—Alguien me lo ha matado –dijo Uribe y suspendió las cejas. Parecía triste de verdad. Giró el cuerpo y se fue caminando por un pasillo del piso.

Blanco dejó de observar al albañil. Pensó para sí que el hombre fue victimado en el piso y colgado luego tan sólo para disimular. Su osamenta era mediana, pero muy ancha. Y tenía músculos desde el cuello. Su peso estaba en unos noventa kilos. ¿Quién hubiera podido alzarlo si se resistía?

Dejó de observarlo y dio la vuelta. Los policías tenían lista la bolsa de plástico para guardar el cadáver previa inspección. El fotógrafo le sacó una última fotografía con flash y Blanco pensó que se lo había tomado en cuenta. Se sintió un pescador que exhibía su pez espada verticalmente para una revista especializada en caza y pesca.

Se alejó del lugar para que retiraran el cadáver del aire. Los policías se organizaron y empezaron a jalar el cuerpo hacia el piso firme. Luego lo tendieron sobre la bolsa. Tenía el cráneo hundido en la nuca. Un buen golpe de martillo. Eso era todo. Quizás con el golpe ya se había muerto, pero lo colgaron para confundir a todos con un suicidio.

—¿Nombre del occiso? –preguntó por pura curiosidad.

—Felipe Ortiz –le dijo el policía de los apuntes–. Cincuenta y un años. Natural de Mizque. Albañil. Indígena. ¿Quiere saber el número de su cédula?

Blanco negó con la cabeza.

El coronel Uribe llegó a su lado y lo tomó del brazo. “Venga por aquí”, le dijo. Lo llevó por las gradas hacia abajo, lentamente, y le fue hablando en el trayecto con tono bajo.

—¿Está ocupado en algo, Blanco? –le preguntó con afecto.

Blanco se sorprendió del tono. Pensó que podía confiarle un poco de su intimidad:

—En sobrevivir –dijo, con sinceridad.

El coronel Uribe detuvo sus pasos para observarlo bien. ¿Estaba bromeando el hombre? ¿Con qué cara le había dicho eso? Pero no halló burla alguna. Retomó las gradas empujando del brazo a su excamarada.

—Van a tratar de involucrarme en la muerte de Felipe –dijo, y ratificó su temor moviendo la cabeza–. Hay gente en la institución que no me quiere. Que no me quiso nunca.

Blanco siguió bajando las gradas sin emitir opinión. Uribe dejó pasar varios peldaños antes de hablar. Lo hizo con un tono afectivo.

—Lo mejor va a ser que usted me colabore, camarada –le dijo y le apretó un poco el brazo–. Naturalmente, será recompensado.

Blanco siguió bajando las gradas sin decir nada. Respirando cada cierto trecho. El coronel Uribe usaba uno de esos perfumes sacados a golpes de las maderas del trópico. De cualquier trópico. Y bajaba las gradas dejando una estela de su aroma. Los zorrinos hacen lo mismo. Se sonrió por su propia ocurrencia.

—Yo le digo al comandante que tengo mi propio investigador –dijo Uribe, persuasivo–, y ellos se cuidan de sacar conclusiones apresuradas. Usted investiga un poco aquí y otro poco allá, hasta que se cierre el caso. ¿Qué puede importarnos, pues, la muerte de un albañil?

Y llegaron a la planta baja. Santiago Blanco miró hacia el kiosco de Gladis, al otro lado de la acera, y la halló atendiendo a tres personas.

Uribe lo manoteó en el pecho.

—¿Algún ratón le ha comido la lengua? No me ha dicho nada, usted.

Blanco había dejado de mirar hacia el kiosco y miraba un cuarto de ladrillo, con techo de tejas rojas, al fondo del ingreso del garaje. Se quedó pensando un momento.

—¿Y quién vive ahí? –le preguntó apuntando con la quijada.

El coronel Uribe torció todo el cuerpo para mirar de frente el cuarto. Ahí no vivía nadie. Se lo usaba para guardar herramientas y materiales de construcción. Con el tiempo serviría de vivienda a un sereno. Eso creía él, pero por supuesto que eso lo decidirían otros, en su momento. Los futuros propietarios de los departamentos.

Santiago Blanco siguió mirando hacia el cuarto. Tenía una puerta de ingreso y una ventana cuadrada. Parecía un primor.

—¿Le echamos una mirada? –le preguntó con el primer paso dado.

Los dos hombres caminaron hacia el cuarto. Uribe llamó por su móvil al chofer de su vagoneta y le pidió que le acercara todo el manojo de llaves que estaba en la guantera. Mientras tanto se pusieron a atisbar por la ventana. No tenía mucho fondo, pero sí tenía algo de largo.

Cuando abrieron la puerta, un olor espeso a fierro, grasa y pintura les salió al encuentro. El piso era de mosaico y las paredes eran de ladrillo visto. Del cielo falso colgaba una bombilla con un foco de luz amarilla.

Santiago Blanco encaró al coronel Uribe de inmediato.

—Le acepto –le dijo, con voz firme–, pero con una condición: que me deje vivir en este cuarto unos seis meses. Como parte del pago.

El coronel Uribe retrocedió un paso sorprendido y gozoso.

—¡Oh, jo, jo! –exclamó divertido–. ¡Cómo no! ¡Es un trato!

Y le estrechó la mano con fuerza.

Los dos hombres se dirigieron a la puerta a paso lento. Uribe le pasó un brazo por sobre el hombro a su empleado. Afectivo.

—Comienzas hoy mismo, Blanquito –le dijo a media voz–. Traé tus cosas e instalate a tu gusto. Ya tienes la llave. Ahora te dejo mi tarjeta con mis números. El edificio es tuyo. Cuando esto concluya, tú me dices cuánto te debo. No te afanes mucho. Más bien, cuidá el edificio.

Santiago Blanco se quedó solo en la puerta de calle. Como el cadáver había sido retirado del espacio donde flotó, la acera lucía despejada. Los albañiles de la obra se hallaban reunidos en grupo en la acera del frente, bajo un viejo eucalipto, inmenso y hermoso, que sobrevivía al empuje del cemento. Santiago Blanco los llamó con una mano.

Los hombres se le acercaron con desconfianza.

—¿Cuál de ustedes se ha deshecho de don Felipe? –preguntó como si les disparara con un revólver.

Los hombres retrocedieron un paso. Eran indígenas. Alguno tenía bigote. Todos cargaban una bolsa de tocuyo en la espalda.

—Alguna de sus cholas ha debido matarlo –dijo un joven.

—Algún marido celoso –corroboró otro.

—Dios se lo ha llevado –afirmó otra voz.

Una carcajada general desconcertó a Blanco. ¿Así que no lo querían? ¡Se reían de su jefe muerto!

—¿Tienen todo para seguir trabajando? –les preguntó.

Los hombres asintieron.

—Trabajen tranquilos –les dijo–. Hagan todo por todo lado, salvo el quinto piso. Prohibido subir allí. Al que suba lo cuelgo como a don Felipe. Pero, ¡la puta!, ¡los polis se han llevado la soga!

Los albañiles estallaron en una carcajada.

Santiago Blanco cruzó la calle y se dirigió al kiosco. Gladis lo vio llegar y siguió trabajando al interior. Blanco se sentó en un taburete y palmeó dos veces, como en los bares. Ella asomó toda la cabeza como un canario ante la jaula abierta.

—¿Tienes trabajo? –le preguntó.

Blanco se sorprendió con la pregunta.

—¿Por qué? –preguntó a su vez.

—Por tu prepotencia –le dijo ella–. ¿Se te ofrece algo?

Santiago Blanco se alzó de hombros.

—Quería decirte que ya tengo trabajo. Y que seremos vecinos.

3.

El edificio Uribe había comenzado a construirse el año 2009, fines. El plano indicaba cinco plantas, un garaje subterráneo, otro en planta baja, una terraza superior, un área social inferior, cuatro departamentos por piso y un penthouse en el último. Miraba hacia el sur y algo hacia el oeste. Tenía toda la obra gruesa concluida. Faltaba revocar las paredes y colocar el piso. Luego los marcos de las ventanas y las puertas. Y pintarlo.

Santiago Blanco lo contempló en detalle desde la sombra fresca del eucalipto, ante la mirada disimulada de Gladis. Luego caminó un poco para allí y otro poco para acá. La verdad, estaba lindo. Si se tenía dinero, la obra necesitaba entre tres y cuatro meses. Pero con los siete albañiles se llegaría mínimo a un año.

Después de mirar el edificio hasta tener una idea exacta que pudiera reproducir de memoria, Blanco caminó hacia su cuarto. A la izquierda de la puerta, y contra la pared lateral, estaba su cama de plaza y media. Apoyada contra la pared de la única ventana, una mesita módica con una pila de suplementos literarios antiguos, y un termo eléctrico. Y, contra la pared del fondo, el esqueleto de madera de un colgador grande y de un mueble para zapatos. Del palo principal colgaban tres camisas y dos pantalones. Abajo, un par de zapatos cafés viejos. Eso era todo. Más un cajón de cartón de ropa interior. Y de ropa sucia. El baño estaba cerca de la lavandería: un inodoro, un lavamanos y una ducha.

Santiago Blanco se sonrió muy contento. “Mejor imposible en esta vida”, se dijo. El coronel Uribe le había dejado quinientos bolivianos para los gastos iniciales y le había apretado además la mano en un intento serio de demostrarle su confianza.

—Quiero vivir tranquilo. Cero temores –le dijo.

Santiago Blanco asintió. Casi de inmediato cruzó la calle y se plantó frente a Gladis. Ella lo miró desconcertada.

—Vamos a liquidar cuentas –le dijo él.

Gladis buscó en los bolsillos del mandil la libretita y hojeó hasta dar con la página. “Comandante”, leyó. Dibujó una raya y empezó a sumar con dificultad.

—Ciento ochenta pesos –dijo–. Con ochenta centavos.

Blanco puso sobre el mostrador un billete de doscientos. De otro bolsillo sacó una moneda de un boliviano y la dejó al lado del billete.

Gladis asintió. Sacó un arrugado billete de veinte y lo depositó sobre el mostrador. Luego buscó veinte centavos en su monedero y se los colocó al lado de los veinte bolivianos.

Santiago Blanco se guardó el vuelto con parsimonia pero siguió mirándola sin moverse. Gladis se sintió desconcertada. Se alzó de hombros.

—El Longines –dijo Blanco, y estiró una palma abierta.

La mujer se sorprendió. “Ah, sí. Está en mi casa”, dijo. “Lo traigo mañana mismo”. Y sostuvo la mirada fija del exinvestigador.

Santiago Blanco asintió. No había apuro. Pero lo cierto era que le disgustaba andar preguntando la hora a la gente. O pararse en una esquina con el brazo derecho al este y adivinar la hora con la sombra sobre el piso. Y recordaba al colgado de la víspera.

—Lo necesito –dijo.

De inmediato caminó rápido hacia la esquina de la avenida y se subió al vuelo a un micro lleno de gente. Viajó más de media hora hacia el sur de la provincia. A la Tamborada. Se apeó en la parada del micro y preguntó por la familia de Felipe Ortiz en una tienda oscura, sin nada para vender.

—¿El finado? –le preguntó la doña. Tenía un saco de lana con los botones en los ojales equivocados. Una pollera vieja. Los pies ocultos en el piso de tierra muy por debajo de la acera–. Lejos de aquí está. Tienes que caminar recto y volver a preguntar.

Blanco se paró en la puerta y ubicó el este. Se paró mirando al norte y buscó su sombra en el piso. Eran las nueve en punto. Se sonrió feliz de su picardía. Caminó por la calle polvorienta. Cada vez que pasaba un vehículo, una densa nube de polvo lo cubría de pies a cabeza. Él seguía su camino. A los trescientos metros, preguntó en una tienda que resultó ser una carnicería. Bajó de la acera más de una grada al interior. También se encontró con piso de tierra. Se acercó al mostrador de lata y reparó en que no había carne para la venta. “¡Señora!”, gritó. No había carne pero sí moscas por el antiguo olor a carne.

Un señor, vestido de camisa y pantalón bien planchados, con abarcas finas, salió del fondo de la casa con paso seguro. Cuando vio a Blanco, se detuvo un momento y vaciló. No esperaba un cliente de la ciudad. Esa era la verdad.

—¿Qué se le ofrece? –le preguntó con desconfianza.

—Busco a la familia del señor Felipe Ortiz –dijo Blanco.

El señor pareció pensar una respuesta conveniente.

—Ya no vive aquí –dijo. Luego corrigió–: Se ha muerto. En la siguiente cuadra está su casa. Clarito vas a ver. Está con coronas de flores. Su camioneta está parqueada en la puerta.

Santiago Blanco le agradeció la información. Salió a la calle y se cruzó con un micro a toda velocidad, con la bocina activada. Una nube gruesa de polvo sucio pareció darle un empellón. Él se dio la vuelta para cuidar sus ojos. Eso era todo. Nadie lo salvaba de una buena ducha. Y se sonrió pícaro porque sabía que la ducha lo esperaba en el edificio.

La casa estaba allí, oculta por la camioneta doble cabina. En la puerta se amontonaban las coronas de flores. Blanco se detuvo por un instante para mirar todo aquello. La zona era lechera, pero la pobreza imperaba sin clemencia. Si bien se tenía planta externa de energía eléctrica, no se podía pensar que el agua potable estaría al llegar. Ni soñar con el alcantarillado. El terraplén del camino se ubicaba medio metro por encima del ingreso a las casas, y eso se debía a que la ciudad tenía una pendiente muy fuerte hacia el sur. Si llovía torrencialmente al norte, pues se inundaba el sur.

Blanco suspendió las cejas debido a su capacidad analítica.

Tampoco veía vacas. Ni toros. Lo que iba a suceder era que las casas comenzarían a proliferar en la zona y se enterraría para siempre el proyecto de la lechería. Eso iba a ser irremediable.

Los ladridos desganados, sin pulmón, de un perro flaco lo sacaron de sus profundas cavilaciones. Detrás del perro, tres niños sin zapatos jugaban con un palo. De inmediato apareció una señora vestida con blusa y falda negras. Apresurada.

Santiago Blanco preguntó por la familia Ortiz. Del finado. Y esperó por la respuesta. Esta es. Nosotros somos. Yo era su mujer. La señora se puso a llorar amargamente. Los niños se quedaron quietos. El perro volvió a ladrar sin fuerzas y dio un paso hacia adelante.

La señora pareció calmarse un poco. De la manga derecha se inventó un pañuelo blanco, menudo, y se sonó la nariz.

—¿Gusta pasar, caballero? –le preguntó.

Blanco asintió con la cabeza. Sin embargo, el perro sin alma le ladró saliéndole al paso. Uno de los niños alzó una piedra y amenazó al perro.

—Pase, nomás –dijo la señora–. No hace nada. Está viejo, sin dientes. No come ni siquiera huesos de conejo.

La señora marcó el camino bordeando una acequia de riego. Blanco caminó detrás de ella. Luego los tres niños. Por último, el perro. Entraron al patio de la casa y la señora limpió una silla con un trapo blanco que no se supo de dónde lo sacó. Después espantó las moscas, que eran miles. Y también amenazó a los niños y al perro. “¡Fuera, vayan a jugar!”. Y le hizo una seña a Blanco para que ocupara la silla. Ella se acomodó en una tabla sostenida por dos pilas de ladrillos.

—Soy investigador privado –dijo Blanco, con calma–. Trabajo para Uribe, el coronel. ¿Lo conoce, no? Y he venido a preguntarle quién odiaba a su marido.

La señora estalló en llanto. A su Felipe no lo odiaba nadie. Y menos en la ciudad, porque allí no lo conocían. ¿Quién, pues? Tenía su carácter, cierto, su mal humor, pero era bueno. Ayudaba a la gente. Algún ladrón me lo ha matado. Alguien que quería robar del edificio. Eso seguro ha pasado. Usted me lo va a decir.

Se sonó la nariz con el mismo pañuelo diminuto. Se entró a su casa a tomar agua. Blanco imaginó las moscas. Rogó por que no le invitara nada. Volvió a aparecer más tranquila y se sentó en la misma tabla.

—Va a disculpar –le dijo. También se jaló la falda hasta casi los tobillos flacos y huesudos.

—Sus albañiles parecían indiferentes a su muerte –le dijo con calma y con tono apagado–. No me pareció que sufrieran.

—Esos malditos –dijo la señora. Volvió a jalarse la falda con las dos manos–. Uno de ellos era su ahijado, el Chino. Dos son de por aquí. A los demás no los conozco ni de peleas de perro. Pero esos que le digo son unos borrachos. Violadores. Tienen denuncias.

Santiago Blanco asintió. Detrás de unas flores rojas estaba la jaula de los conejos. Él ya los veía. Y los escuchaba. Y también estaba la casa del perro, desfondada, a punto de periclitar.

—Ayúdeme a averiguar quién mató a su esposo –le pidió–. O dígame si cree que se suicidó.

La señora alzó la vista sorprendida. ¿Que se suicidó? ¿Cómo, pues? ¿Acaso sufría aquí, en su hogar? Felices éramos. Siete años de casados. Tres hijos. Y cinco nietos de los hijos que tuvo con su otra mujer. ¿Quién dice que se suicidó?

Santiago Blanco se puso de pie. Eso era todo. En realidad necesitaba conocerla. Tener una idea de la casa. Del barrio. Eso lo ayudaba a pensar mejor. Se sacudió un poco el polvo del camino. El perro le volvió a ladrar sin ganas y sin fuerzas.

—Vivo en el mismo edificio donde su marido trabajaba, doña –le dijo sin formalismos–. Tiene que avisarme si sabe algo, por favor. Seguro que también vendrá la Policía.

—Esos ya vinieron –dijo ella, y se pasó el pañuelo sucio por la nariz.

Blanco se despidió dándole la mano. Después trepó al borde de la acequia y serpenteó hasta el camino. Allí cobró altura, más de medio metro. Caminó hasta la parada de micros sintiendo que sus zapatos estaban llenos de arena. Y su mano llena de moco. Se la limpió en el pantalón.

A la hora estaba en su cuarto. Reunió toda su ropa sucia en un atado grande, se puso pantalones cortos, y se dirigió a la lavandería silbando sin melodía. También encendió la radio para escuchar lo que pasaba en Bolivia y el mundo.

Al mediodía trepó sigilosamente hasta el cuarto piso y sorprendió a los albañiles durmiendo la siesta. Ellos almorzaban doce en punto, jefe. Su chairo frío. Media hora. Y dormían hasta la una. A esa hora retomaban sus obligaciones.

—¿Novedades? –preguntó–. ¿Ya saben quién se liquidó a don Felipe?

—Nunca lo sabremos –dijo uno de ellos–. Mucha gente quería matarlo.

—Dios se lo llevó –insistió la misma voz de la mañana.

—El coronel debe saber algo –dijo el Chino–. Compadres de sangre eran.

Después fue como si bajaran el telón. Se pusieron las gorras sobre las caras sucias de yeso y simularon dormir. Una radio mal sintonizada sonaba al fondo del piso.

Santiago Blanco bajó las gradas con calma y en silencio. Se metió a la ducha un rato largo. Empezó frotándose la cabeza con las diez uñas y terminó, veinte minutos después, frotándose con los dedos los talones hasta dejarlos rojos. Se apretó los cabellos para escurrirlos. Se alisó la piel para abajo, echando el agua. Se frotó el cuerpo con una toalla.

Ya en su cama, pretendió dormir una siesta breve, pero se pasó de largo la tarde hasta las ocho de la noche. Unos golpes en su puerta lo despertaron. Se puso de pie lo más pronto posible y encendió la luz. Agarró por el cuello una botella vacía de cerveza y escondió la mano detrás de su cuerpo. Luego abrió la puerta con una sonrisa hipócrita.

—Hola –dijo Gladis, sonriente–. Sólo para dejarte el reloj.

Santiago Blanco pareció desinflarse del todo. Agarró el reloj y la mano de la mujer, y jaló a ambos al interior del cuarto.

4.

Blanco soñó fatigado que una mujer de piel blanca y suave dormía en su cama. Él la acariciaba mientras ella hundía el rostro en la almohada. Él le decía palabras de amor, pero ella guardaba silencio como si no le escuchara nada. Él buscaba abrazarla y ella desaparecía de sus sueños para su desesperación. Entonces todo comenzaba de nuevo como si fuera una película en rotativa. De pronto, Blanco se sentó bruscamente en la cama, muy asustado del sueño recurrente que terminó pulsando un punto sensible en su memoria, y creyó escuchar su propio grito apagado. Gladis, que dormía a su lado, cambió de posición. Blanco se llevó las manos al rostro, confundido, y trató de entender lo que recordaba de su sueño e hilarlo con la realidad.

Al cabo de un momento, lo comprendió todo:

—Soledad.

Gladis giró en la cama y se puso de espaldas con la sábana hasta la quijada. “Vaya, por fin me reconociste”, exclamó. Blanco se sorprendió. Se agarró la cabeza para ponerla firme en su lugar. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué confusión estaba viviendo? ¿O soñando? Respiró profundamente para entender todo con más calma. Se puso a respirar seguido.

—Soñaba un deseo –dijo, con voz de medianoche.

—Lo sé –dijo ella–. Yo he soñado lo mismo durante años.

Santiago Blanco se recostó de espaldas. “¿Por qué dejaste que pasara tanto tiempo?”, preguntó con voz inaudible. Porque en el clande de la calle Calama, casi veinte años atrás, Blanco ya le había confesado su amor. Ya la había solicitado para pasar a hacer habitación. Ya le había propuesto que viviera con él. Y, a cambio, encontró no sólo su negativa rotunda, sino su desprecio. Inclusive escribió un graffiti en la pared del frente. Gladis se sonrió, pícara. Era verdad todo eso. Pero ella estaba enamorada de él, su comandante, que era un truhán. Un borracho. Un mujeriego. Un hombre que no tenía límite. Y ella no podía ceder y entregarse. Quería, más bien, que reaccionara. Que saliera de esa vida. Pero el resultado fue que terminó casado con una falsa rubia.

—Marilú –dijo Blanco–. La mujer que se avergonzaba de mi profesión.

—¿Cuánto duró ese matrimonio? –preguntó ella.

—Unas pocas semanas –dijo él.

Un suspiro sentido llenó la noche. Soledad era la muchacha blanca de su sueño. Y de sus sueños. Toda una vida consagrada a su culto. Al dolor de no tenerla. Una suerte de herida abierta. Con sangre viva. ¿Qué dirían los suplementos literarios de su dolor? Si se ponía a buscar en sus páginas, algo hallaría. Había un Mitre que simplificaba con maestría los sentimientos de los hombres.

—¿Y cuán viejos estamos ahora para gozarnos? –preguntó él.

—Muy viejos –dijo ella–. Pero se puede igual. Y vale la pena.

Santiago Blanco giró el cuerpo hacia la mujer. Ella hizo lo mismo. “¿Y tienes hijos?”, le preguntó a susurros. Gladis asintió. Tenía un hijo de más de veinte años que trabajaba en Yacimientos en Sanandita, Tarija. En el Chaco. Llevaba solo su apellido, claro. Era técnico titulado. Cuando se embarazó de él, dejó su oficio. Se empleó de cocinera en un hotel, en un restaurante chino, en los pollos fritos, y por fin pudo hacerse de un kiosco. Ese era su capital. También su esperanza. De eso viviría hasta morir.

—Porque no tengo renta –explicó a media voz–. Como vos.

Santiago Blanco asintió. También le dio un beso en la frente y en medio ojo. A él no le había ido nada mejor. Había dejado la Policía sin edad de jubilarse, cansado de la inutilidad de su trabajo y de la corrupción. Había renunciado a su querida chapa para sentarse casi de inmediato en las plazuelas sin ganas de hacer nada, pasando mucha hambre. Ya no vivía en la calle Calama, sino donde podía. A veces en los hotelitos del sur. En las residenciales. A veces en los parques. A veces en las iglesias. A veces en las galerías de la plaza, junto a los mendigos y sus perros. Esperando la caridad de las monjas. “Me empobrecí totalmente”, dijo, como si contara un secreto. Pero también haciendo, a veces, trabajos rápidos como el de ahora. De investigador privado.

—No tengo futuro –dijo, con voz ronca–. Hasta ahora no tengo renta.

Gladis lo besó en la punta de la nariz. Se estrechó más a su cuerpo. “¿Sabías que te deseaba desde jovencita?”, le preguntó. Y le daba rabia que las locas de sus compañeras se fueran a hacer la siesta a su cuarto. Al lado de donde ella se comía las uñas de la pura rabia. Se moría de celos. Pero ella no quería ser una más en su vida, porque él se hubiera dado el gusto y se hubiera ido para siempre. En cambio, se quedaron pensando uno en el otro, ¿sí? Como una obsesión. Hasta que se encontraron.

—Juntos tenemos futuro –le dijo ella.

A la mañana siguiente, Blanco decidió revisar cada uno de los pisos en busca de alguna huella. Trepó al quinto y llegó al borde de un ataque al corazón. Se apoyó en una columna y buscó aire con la nariz estirada. Poco a poco sintió que el ritmo cardiaco se le estabilizaba. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza.

—Buenos días –le dijo una voz.

Blanco se sobresaltó. Al fondo del mismo piso, en un rincón oscuro e incómodo, el capitán Flores hacía su trabajo. Tenía una linterna encendida y una lupa grande entre sus manos. Una libreta sobre el piso y un lapicero. Unas cintas que se colaban a las paredes para buscar huellas. Y un termo con café caliente.

—¿Qué busca aquí? –le preguntó el capitán Flores con tono de pocos amigos. Con la mano derecha sostenía la lupa inmensa, que parecía el ojo de un marciano–. Este espacio está precintado por la Policía.

Blanco volvió a sacudir la cabeza. Y a respirar. El corazón le latía todavía algo desbocado.

—Soy el investigador privado del coronel Uribe y sereno del edificio en construcción –alcanzó a decir la idea completa. Luego respiró todo lo que pudo por la boca–. Mi nombre es Blanco. Santiago Blanco.

El capitán Flores lo observó cuidadosamente con la línea de su ceja arrugada. Poco le faltó para acercar la gruesa lupa contra su rostro. De pronto asintió y se le acercó unos pasos. Parecía burlón.

—¿Desde cuándo trabaja en todo eso? –le preguntó.

—Desde el día del crimen –respondió Santiago Blanco, resignado con la verdad–. En ambas funciones.

El capitán se sonrió. Si eso era cierto, entonces no sabía qué había sucedido con el albañil Felipe Ortiz. No conocía nada del asunto. Estaba en pañales como cualquier hijo de vecino…

—¿Y ha averiguado algo? –le preguntó golpeando el borde de la lupa en la palma abierta de la otra mano.

Blanco logró inflar al máximo sus pulmones y pensó que ya estaba bien. También vio que abajo Gladis bajaba las maderas de ambas ventanas laterales del kiosco y se encaminaba al interior. Parecía el inicio de un día productivo para todos.

—La señora de Ortiz me dijo que todo el mundo quería a su esposo, pero luego empezó a maldecir contra varios albañiles que trabajan aquí que son de su barrio –dijo. Luego miró su Longines–. Lo más probable es que estén cambiándose en el primer piso.

El capitán siguió con su juego. Era un hombre algo petizo, gordo, de unos cuarenta años, que llevaba el bigote como todo oficial de policía. Simulaba ser rudo, de pocas palabras, pero se notaba que babeaba por sus hijos. Quizás por un primer nieto. Había seguido atento lo que decía el investigador privado llamado Santiago Blanco, y había asentido mientras lo escuchaba. También lo miró de arriba a abajo y lo midió intelectualmente. Y se sonrió.

Santiago Blanco advirtió ese gesto. Estaba más que acostumbrado a que eso le sucediera siempre. Muchos años atrás, una familia de alemán con aymara lo contrató para disimular un caso, convencida de que Blanco nunca daría en el clavo. Lo peor fue descubrir que un camarada jefe les había dicho eso. Que él era un inútil. Y ahora mismo, mientras Flores medía sus alcances, se acordó de Uribe y sus palabras. Lo contrataba para disimular, no para descubrir nada, quedaba muy claro. Pero el juego de la medición del prójimo era de nunca acabar, porque él también tenía medidos por centímetros a Uribe y Flores. Con la ventaja de que, desde un tiempo atrás, pensaba siempre primero en él mismo por delante de todos. Y luego otra vez en él mismo. Así estaban las cosas.

—Para darle un martillazo en la nuca, alguien tuvo que estar muy enojado con él –dijo, y movió las cejas hecho al gracioso–. Y para luego colgarlo… ¿Para qué cree usted que lo colgaron?

El capitán Flores dejó de jugar con la lupa. La pregunta lo obligó a recapacitar. Seguro que con el martillazo el hombre ya estaba muerto. Además, si no lo estaba, se le aplicaba un segundo martillazo y asunto concluido. Pero no se contentaron con eso, sino que le amarraron una soga al cuello, pasaron la soga por la viga, y empujaron el cuerpo al vacío. Debió ser muy de madrugada, porque los curiosos de la acera dijeron que, cuando descubrieron el cuerpo, este no se movía. Ya estaba quieto en el aire.

—Es una de las tantas señales de la mafia –dijo el capitán, docto–. Se intimidan de esa manera.

“Se intimidan de esa manera”. Blanco se quedó con la frase en la cabeza. Pero, ¿el capitán Flores la había dicho a propósito? Al parecer, no. La había dicho por mera fuerza de la costumbre, aburrido de constatar el comportamiento de las mafias. Pero, al decirla, había ligado con facilidad al coronel Uribe. Ese era el asunto. La Policía tenía al coronel Uribe como mafioso. Uno de los tantos oficiales de policía absorbidos por la mafia.

—¿Y usted encontró algo? –preguntó Blanco.

El capitán Flores se había retirado del lugar para caminar sin rumbo por el piso. “Aquí no hay nada”, se le escuchó decir. Pero unos segundos después, pareció despertar.

—Nada que usted no sepa –dijo. Sin embargo, alzó un dedo en señal de advertencia–. Pero usted no puede estar en este piso. Está precintado por la Policía. Salvo orden fiscal.

También le mostró el camino de salida.

Santiago Blanco bajó contando los peldaños. Estaban armados en dos líneas de seis, con un codo amplio en medio para el descanso de rigor. Contó cuarenta y ocho. Le faltaban los peldaños hacia la terraza superior. A los doce, ya le flaqueaban las dos rodillas. A los veinte, las rodillas y los muslos. Temió caer. Se detuvo un rato. A un costado se veía el hueco del futuro ascensor. Luego siguió con los pasos temblorosos hasta dar pie con tierra. Allí se tranquilizó. Unos segundos después cruzó la calle, se sentó en un taburete del kiosco y se dedicó a observar atento y feliz a la dueña atendiendo con unos sándwiches a dos hombres muy humildes.

—Hola, Soledad –le dijo él con todo el sentimiento posible de su lejano recuerdo.

La aludida detuvo en seco su faena:

—Estúpido –le contestó.

5.

No era posible picar a fondo la columna porque se caía el edificio. Pero a Blanco lo fastidiaba que Flores no saliera nunca de ese rincón. El Chino le había dicho al oído que la mañana que vaciaron las columnas del quinto piso, su padrino Felipe les había dado libre sin ninguna explicación. “Así era de cabrón”, dijo. Fue algo premeditado, porque les anunciaron dos días antes y además se los repitieron. “No vengan el martes”. Y cuando llegaron a trabajar el miércoles, todas las columnas ya estaban paradas. Encofradas. Vaciadas.

—De ese martes no cobramos ni un peso –dijo el Chino.

—Y nadie les dijo con qué gente las vaciaron… –dijo Blanco.

—No nos dijeron nada.

Por eso es que Santiago Blanco tenía un cincel y un martillo en sus manos, listos todos para la dura pelea. El asunto era que luego la Policía preguntaría quién diablos lo hizo. ¿Podría uno alzarse de hombros? No parecía nada fácil. Y el mismo coronel Uribe haría la misma pregunta mirándolo a los ojos. Y podía incluso botarlo de su cuarto por olisquear demasiado. Y otra vez la pobreza de la indigencia. La calle.

Santiago Blanco dejó en el suelo las dos herramientas y tomó los recaudos para encender la linterna. No debían verlo desde la calle. Y se acercó a la columna desmochada para observarla milímetro por milímetro. También la golpeó con el mango del martillo. Más tarde, como una hora después de haber subido, bajó a su cuarto y se durmió con la cabeza puesta en la lejana Soledad.

A las seis de la mañana ya había desayunado linaza y rollo con queso en el kiosco. Gladis estaba de buen humor aunque no se estuvo quieta ni un momento. Dispuso con gran prolijidad todo lo que su kiosco albergaba. Desempolvó con trapo húmedo los vidrios de las ventanas. Echó un cubo de agua a la acera y barrió una gran superficie con escoba de paja. El mismo Blanco ayudó alzando los tres taburetes, enredándose con la cadena que los unía y cambiando de lugar.

—Pareces contenta –le dijo él.

Ella se sonrió, pícara.

—Estoy contenta –dijo.

Santiago Blanco respiró profundamente.

—¿Puedo saber por qué? –preguntó.

Ella volvió a sonreírse.

—Prefiero no saberlo yo –dijo.

Media hora después, la vagoneta del coronel Uribe se subió torpe a la acera y bajó él por la puerta del copiloto. Santiago Blanco lo vio y cruzó la calle a su encuentro. Juntos ingresaron al edificio.

—Sabes, Blanquito, la Policía está a punto de archivar el caso por tratarse de un intento de robo –le contó–. Creo que es lo mejor para todos. Seguramente el ladrón estaba escondido por ahí y fue sorprendido por mi maistro. Esas cosas pasan.

Santiago Blanco se alzó de hombros.

El coronel Uribe, pese a su sobrepeso, subió los peldaños de dos en dos hasta el cuarto piso. Santiago Blanco llegó retrasado al mismo lugar. Ese piso, le parecía al dueño, el ideal para almacenar el yeso. “Hay que revocar antes de que lleguen las lluvias”, dijo. Y miró hacia la acera para apurar a los albañiles.

—Voy a traer otro maistro –dijo–. Y voy a terminar el trabajo lo antes posible. Quizás aumente el número de albañiles también.

Blanco asintió en silencio. En ese edificio había cabida para unos veinte albañiles. Tal vez más. Y luego tendría que entrar la carpintería y la pintura. Cosas así. Se necesitaba más gente.

El coronel Uribe miró hacia el quinto piso. “Una lástima de verdad”, se le escuchó decir, afligido, hablando consigo mismo. “Tendrá que esperar un poco”. Y volvió con ganas a mirar por la ventana del sur qué hacían los albañiles. Ya no los halló.

—Quiero que también seas mi capataz, hijo –le dijo a Blanco como una orden a un niño–. Eres mi investigador, mi sereno y mi capataz de obra. Naturalmente, con sueldo.

Blanco asintió.

Más tarde, Santiago Blanco se presentó en la empresa propietaria de los camiones mezcladores de hormigón que habían realizado el vaciado de las columnas del quinto piso. Primero leyó el letrero desde la acera, con una mano de visera sobre las cejas, y luego subió con paso firme cuatro gradas hasta encontrar a la señorita de la recepción.

—Buenos días –le dijo.

Naturalmente la señorita no le contestó el saludo. Apenas se limitó a alzar la mirada a desgano y fruncir el ceño. Claro que no le gustaba lo que veía. La vida en Cochabamba había cambiado tanto que ya le parecía un verdadero tormento. El dinero estaba sólo con los cholos y no con la gente decente. Estos ya no construían, sino que vendían servicios. Asesoraban. En cambio, los otros aplastaban las bellas casitas y levantaban edificios con su dinero. Dinero del contrabando o de la cocaína, seguramente. Sucio.

—Buenos días –repitió Blanco acentuando la voz.

—Buenos días –dijo ella, con el ceño fruncido–. ¿Sí?

—Sólo busco asesoramiento del ingeniero encargado de vaciados de hormigón –dijo Blanco, con tono firme–. ¿Con quién…?

“Lo dicho”, pensó ella. Alzó el teléfono y marcó un número. ¿Hola? Mi reina, mi amor, mi cielo. Sí, un cliente. Exactamente. Se rió con ganas. Cómplice. Qué se va a hacer. Estamos mal. Yo creo eso, lo mismo. Hemos perdido el tiempo, vieja. En fin. Nunca es tarde. ¿Que suba?

—Tercer piso, oficina C –dijo ella, seca–. Por las gradas, por favor.

—¿El edificio no tiene ascensor? –preguntó Blanco.

—Tiene, por supuesto –dijo la señorita–. Pero pedimos a los clientes que lo usen a partir del cuarto. En el cuarto está la gerencia y planificación. Los contratos están en el tercer piso.

—¿Y dónde va más gente? ¿Al tercero o al cuarto? –preguntó Blanco reposando un puñete grueso sobre el escritorio de la dama.

—Al tercero, pero el ascensor está para ejecutivos de nuestra empresa –insistió ella, molesta–. O de otras empresas.

—Pero nosotros somos los clientes, los que ponemos la plata para que usted, por ejemplo, asiente sus nalgas frías en esa silla o en las faldas de los ejecutivos, ¿verdad? –preguntó Blanco con un segundo puñete asentado, esta vez, sobre el canastillo de papeles de la secretaria.

La secretaria pareció horrorizarse con lo que escuchaba. Se puso de pie de un brinco. “¡Oiga, usted!”. Quiso llorar sin ganas. Y se quedó quieta con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Paralizada.

—¡Es usted un vil atrevido! ¡Voy a quejarme! –exclamó y buscó el teléfono para hablar con alguien.

Blanco se recostó un tanto sobre el escritorio. Luego abrió los ojos como platos, satisfecho de lo logrado. Se sonrió.

—Dígale a su jefe que un maleducado cliente de treinta mil metros o más de vaciado la ha tratado muy mal –dijo. Luego movió el índice hacia el teléfono–. Mientras tanto, subo. ¿Dónde queda el ascensor?

La puerta del ascensor se abrió sin emitir ruido alguno. Las luces del pasillo se encendieron de inmediato, muy cordiales. Santiago Blanco se sintió un verdadero rey. Quiso jalarse las solapas del saco, pero estaba sólo con camisa. De todas formas se alisó la ropa sudada con cuidado. Se miró los zapatos. Carraspeó. Por fin avanzó hacia la oficina C.

Lo recibió una mujer idéntica a la de abajo. Furiosa. Con un lapicero entre las manos. A la espera de que Blanco la saludara y le pidiera hablar con el ingeniero, su jefe.

Pero Blanco acortó camino:

—Con su jefe.

La mujer mordió la punta del lapicero. Lo hizo crujir.

—Yo soy el jefe –dijo, feliz–. La jefa.

Blanco asintió. Se sentó frente a ella en una silla de plástico. Sintió que las cuatro patas temblaban. Miró a la mujer a los ojos y logró que parpadeara.

—Entonces usted vació las columnas del quinto piso del edificio Uribe –preguntó afirmando–. Soy investigador.

La mujer sintió el golpe. Reclinó su espalda contra la silla. Y se tomó un rato largo para pensar.

—Así es –dijo.

—¿Y qué más vaciaron en las columnas? ¿Sabe si monedas de la Colonia o algún otro tesoro? ¿Un cadáver, quizás? ¿Algo que la Policía debería saber? –preguntó Blanco recordando, un tanto nostálgico, los viejos interrogatorios que practicó.

La mujer comenzó a respirar sobresaltada. Santiago Blanco la miraba y le alzaba las cejas, juguetón. También golpeaba con los dedos sobre el escritorio que tenía una superficie de vidrio.

—No miramos nunca dentro del encofrado –dijo ella–. Nos limitamos a colocar la manguera y vaciar.

—¿Y si no estuvieran los fierros, vaciarían igual? –preguntó él, y se sonrió. Por supuesto que no le creía. Es más, había dado en el clavo–. Se fijan, ¿verdad? Dígame, señora, ¿qué había en la maldita columna del quinto?

Para preguntar todo eso, Blanco había reclinado el cuerpo en el filo del escritorio. Por eso sintió que un botón de su camisa se partió en dos. Pero también pudo ver de cerca el miedo profundo en el rostro de la señora. Siguió en esa posición. No quiso quitarle ni un poco de presión.

—Si me lo dice, me callaré para siempre, ¿me cree? –insistió Blanco. Luego movió la cabeza afirmativamente. Juguetón. Atrevido. Ella se asustó mucho con la actitud del hombre. Su mala predisposición de un principio se desvaneció y dejó pasar un ánimo temeroso.

Blanco volvió a sentarse en su silla.

—Un cadáver –dijo ella y pareció desinflarse súbitamente como un globo pinchado. Luego se apresuró a implorar con las dos manos–: ¡Son cosas de los malditos clientes, porque nosotros sólo vendemos servicios! ¡Recuerde que usted me prometió callar!

Blanco asintió. “No me diga más”, dijo, y se puso de pie. La mujer también se puso de pie, muy nerviosa. “Confío en usted”, fue lo que dijo.

Santiago Blanco tomó el ascensor y bajó hasta recepción. Al pasar cerca de la señorita, se sonrió. “La llaman en el tercero”, le dijo. “Lleve un vaso de agua”. Y siguió avanzando hacia la calle.

Más tarde, al mediodía, se sentó en un taburete del kiosco. Un perro amarillo, sucio de tanto trajinar, acezaba cerca de allí y buscaba agua y cariño. Los albañiles almorzaban en el cuarto piso y miraban a Blanco. Les hizo una seña con la mano. Dos hombres llegaron al kiosco y curiosearon en el mostrador, luego siguieron su camino. Gladis apareció a la carrera al final de la calle con una bolsa de pan.

Santiago Blanco le sonrió.

—Tengo trabajo para toda la vida –le dijo, muy contento.

Gladis no le creyó. Ella sabía que los empresarios y los jefes eran los dueños del mundo. Prepotentes. Arbitrarios. Dictadores. Y el coronel Uribe no podía ser, pues, la excepción.

—¿Te has vuelto cura? –le preguntó, irónica.

—Más que eso –dijo él, muy seguro–. Sé toda la verdad. La parte más importante. Y, si quiero, podría saberlo todo.

Gladis se quedó pensando un momento, sin hacer nada.

El tráfico de la calle pareció intensificarse. Un colectivo se aproximó a la acera y derramó seis niños, un anciano y una linda cholita con su bolsa llena de mercado. Blanco la siguió con la mirada.

—Entonces, te van a matar –dijo Gladis–. Mejor es saber sólo la calle donde vives. Nada más. Todo es peligroso.

Santiago Blanco se impacientó. Él había caminado desde la avenida de El Prado para contarle su buena nueva, y ella más bien lo desanimaba. ¿Quién la entendía? Además, quedaba claro que ya no olfatearía más. La vida le había enseñado a pensar en él, en ser más cauto. Pero no le gustaba que nadie le tomara el pelo. Santiago Blanco no era un tonto.

—Quiero que vivas conmigo –le dijo a Gladis de sopetón–. Tú con tu negocio, y yo de capataz al frente. Vamos a ser felices.

Gladis dejó de hacer ruido al interior de su kiosco. Todo se detuvo. ¿Y acaso la felicidad era una obligación? ¿Quién le había dicho eso? Ella sabía, por experiencia propia, que la vida no era así. Estaban en la vida para bregar. Para trabajar. La Biblia decía eso. Y la felicidad pasaba fugazmente por cada quien, como había pasado ya la otra noche. Un ratito. Pero nadie debía hacerse ilusiones de ser feliz siempre. Eso no existía.

De pronto, se puso a llorar.

Santiago Blanco se estiró por sobre el mostrador y la tomó de la mano. Tonta. Tontita. Él sabía lo que estaba pensando. La jaló un tanto hasta lograr tomar su rostro con ambas manos.

—Ese “ratito” ha llegado –le dijo–. Para quedarse.

Cochabamba, septiembre, 2012.