Читать книгу Вячеслав Иванов - Григорий Зобин - Страница 6

Глава IV

«Над городом-мороком». 1905–1907 годы

ОглавлениеЛетом 1904 года Ивановы вернулись в Швейцарию. Перед этим они заехали из Москвы в Петербург, где встретились с Дмитрием Мережковским и его женой – поэтессой и критиком Зинаидой Гиппиус, публиковавшей свои умные и злые статьи под мужским псевдонимом Антон Крайний. Прежде они знали друг друга только по переписке по поводу публикации в «Новом Пути» «Эллинской религии страдающего бога». Теперь же познакомились очно. Началась дружба, которая продолжалась почти сорок лет – сначала в России, а затем в эмиграции. Мережковский и Гиппиус, при всей их разности и независимости, являли собой удивительный пример гармонического семейного союза двух больших поэтов. Известно, что, прожив вместе пятьдесят два года, они не разлучались ни на один день.

Познакомились Ивановы и с художниками «Мира искусства» – А. Н. Бенуа, Л. С. Бакстом, М. В. Добужинским. На этот раз пребывание Вяч. Иванова в Петербурге было недолгим. Но через год Северная столица на семь лет станет для него домом.

Вернувшись в Шатлен, Вячеслав Иванов работал над трагедией «Тантал». Еще в 1903 году он задумал драматическую трилогию – «Тантал», «Ниобея» и «Прометей». Все три мифологических сюжета были связаны одним мотивом – бунтом человека против высших сил, попыткой его восторжествовать над ними. Звучал он в русской поэзии и прежде, также окрашенный в тона античного мифа – в стихотворении Тютчева «Два голоса»:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,

Как бой ни жесток, ни упорна борьба!

Над вами безмолвные звездные круги,

Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец.

Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,

Тот вырвал из рук их победный венец[110].

«Тантал» был написан ямбическим триметром – самым распространенным в древнегреческой трагедии размером. По античной традиции толкование мифа в драматическом произведении предполагало большую свободу со стороны автора. Вяч. Иванов следовал в этом русле. Миф о Тантале он прочел глазами человека Нового времени и увидел в нем прообраз великой богочеловеческой трагедии. Тантал, сын Зевса, был одарен своим небесным отцом всеми благами, наделен бессмертием. Но, тяготясь сыновством, он захотел сам стать верховным богом, творить и рождать, благодетельствовать, быть как отец – но без отца. Тантал похищает во время пира богов на горе Сипил чашу с амвросией – эликсиром бессмертия и всемогущества – и несет ее людям. Но те не решаются отведать божественный напиток. На зов Тантала откликаются лишь двое – Сизиф и Иксион. Оба, подобно ему, хотят низвергнуть богов и царствовать над миром сами. Сизиф мечтает похитить молнии Зевса, а Иксион – овладеть Герой, супругой громовержца, осквернив небо. Напиток бессмертия проявляет самое существо двух этих «богоборцев» с их низменными устремлениями – брать, владеть, иметь, а не быть. Сам Тантал погружается в сон, в котором видит себя всемогущим миродержавцем. Тем временем Иксион вместо Геры в помрачении овладевает Нефелой, подведенной к нему Зевсом. От этого союза рождается Кентавр – символ скотской похоти. Иксион и Сизиф низвергаются в Тартар. Сын Тантала Бротеас – двойник отца, лелеющий в душе обиду на родителя и жажду мести, – разбивает чашу с амвросией и тут же погибает. Драгоценная влага растекается по полу и ее капли превращаются в жемчужины. Прилетевшие голубки уносят их ввысь. Небесное возвращается небу. Тантал, очнувшись ото сна, видит себя в Тартаре, проклинаемым своими недавними «соратниками по штурму небес» Сизифом и Иксионом и держащим на плечах мертвое, погасшее солнце, грозящее раздавить его. Всемогущество без любви, без умения с благодарностью принимать дары свыше оказывается губительной химерой. Миф о Тантале в трагедии Вяч. Иванова отзывается по смыслу библейским рассказом о грехопадении из третьей главы Книги Бытия, где первые люди, обманутые змеем, также захотели всевластия без Бога, «быть как боги», а на деле увидели себя голыми. Змей этот появится намеком и в «Тантале»:

Бессмертный Змий пастию к чаше

приник – и пьет,

пьет – и жаждет вечно[111].

А тем временем словно некий подземный гул предвещал грядущие беды. На смену уходящему веку с его тишиной и оранжерейной духотой предгрозья последних десятилетий неукоснительно надвигался новый век, в котором явственно сгущалось что-то страшное. Первые события «межвременья» – 1900-х годов – стали только прологом к трагедии обезбоженного мира, где человек жаждал самоутверждения и всевластия за счет себе подобного.

В декабре 1904 года началась война между Россией и Японией. Пробуждение Дальнего Востока и его роль на арене мировой истории в новом столетии предчувствовал еще Владимир Соловьев. Особое место он отводил Японии, видя в ней мозг и собирателя сил желтого мира. Об этом великий мыслитель предупреждал и в «Повести об антихристе», и в стихотворении «Панмонголизм»:

От вод малайских до Алтая

Вожди с восточных островов

У стен поникшего Китая

Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы,

Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:

Орел двухглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,

Кто мог завет любви забыть…

И Третий Рим лежит во прахе,

А уж четвертому не быть[112].

Подобно ветхозаветным пророкам, обличавшим прежде всего Израиль за отступление от Божьих путей и видевших в победах над ним иноплеменников напоминание о его предназначении – жить не по всеобщему низменному правилу, а по высокому исключению, Владимир Соловьев главный упрек обращал к православной России, оказавшейся недостойной своего призвания, за что ее ожидало историческое возмездие, как некогда Византию. «Пробудившиеся племена» были только орудием Промысла.

Одно за другим приходили с Дальнего Востока страшные и горькие известия – о гибели «Варяга» и «Корейца», о поражении под Ляояном, о падении Порт-Артура. Русское общество и народ все более и более охватывало глубокое уныние и разочарование. Росло недовольство действиями правительства и положением дел в стране. «Страсть к отчизне» у многих перерождалась в «ненависть». Как когда-то в средневековой Западной Европе после окончательного поражения крестоносцев и утраты Иерусалима рыцарь, подавая милостыню нищему, нередко говорил: «Подаю тебе во имя Магомета, который сильнее Христа!», так и теперь нашлись такие, что, узнав о гибели русской эскадры в Цусимском сражении, отправили поздравительную телеграмму японскому императору. Для того чтобы восстановить почти разрушившуюся жизнь Церкви на Западе, потребовался святой Франциск Ассизский, как на Руси после ордынского разгрома – преподобный Сергий Радонежский. Новую, уже близкую мировую катастрофу остановить не мог никто. В России преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы и святой Иоанн Кронштадтский многими почитались, но не были по-настоящему услышаны теми, кому надлежало иметь уши. «Красное колесо» неудержимо набирало обороты…

О смысле событий, происходивших тогда, Вяч. Иванов писал в статье «Русская идея»: «Желтая Азия подвиглась исполнить уготованную ей задачу, – задачу испытать дух Европы: жив ли и действен ли в ней ее Христос? Желтая Азия вопросила нас первых, каково наше самоутверждение. А в нас был только разлад»[113].

А впереди маячил день, потрясший и ужаснувший Россию больше, чем все военные поражения, после которого прежняя жизнь окончательно стала невозможной.

Вячеслав Иванов и Лидия Дмитриевна продолжали жить в Швейцарии. В августе 1904 года они познакомились с приехавшим в Женеву поэтом Максимилианом Волошиным, к тому времени уже хорошо известным в художественных кругах Парижа, Петербурга и Москвы. Свои стихи и статьи Волошин публиковал в русских и французских журналах, занимался живописью, целые дни проводил в музеях. Много путешествовал по Европе в компаниях художников, порой один или с немногочисленными спутниками с посохом странника в руках проходил десятки километров горными тропами, обследуя самые глухие уголки, малоизвестные и европейцам, в Андорре, на Балеарских островах. Париж, его историю с древнейших времен и его топографию знал не хуже своего собственного дома, водил по нему группы русских приезжих, особенно любил завести их на ночь глядя в глушь Булонского леса и пугать там рассказами о разбойниках, доводя иной раз слабонервных барышень или робких студентов до полуобморочного состояния. С поэзией Вяч. Иванова Волошин познакомился незадолго до встречи с ним самим. Оба поэта были бесконечно не похожи друг на друга. У Волошина в стихах царствовал глаз – праздничное восприятие живописца, привязанность к зримой красоте мира сего, чувство цвета, фактуры.

Тем не менее каждый из мастеров оценил другого по достоинству. Некоторые из тогдашних бесед с Вяч. Ивановым Волошин записал в своем дневнике:

«9 августа. Женева.

…Разговор с Вячес<лавом> Ивановым:

– У Вас удивительно красочный язык. Вы редко хорошо рассказываете. Это тонкая живопись до мельчайшей детали.

– Да, я признаю обезьяну. Обезьяна – а потом неожиданный подъем: утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием, обезьяна сошла с ума. Рождается высшее – трагедия…

10 августа. Женева.

– …У Вас глаз непосредственно соединен с языком. В ваших стихотворениях как будто глаз говорит. Все необыкновенно законченно…

– Я ищу в стихе равновесия. Если я употребляю в одном стихе редкое слово, то я стараюсь употребить равноценное на другом конце строфы.

– Вы буддист. Вы нам чужды. Мне враждебен Virus буддизма. Вот вопрос, решающий, твердо ставящий грань: “Хотите Вы воздействовать на природу?”

– Нет. Безусловно. Я только впитываю ее в себя… Я радуюсь всему, что она мне посылает…

– Ну вот! А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы – Брюсов, Белый, я. Брюсов приходит к магизму. Белый создал для этого новое слово, свое ̒теургизм…

В буддизме равенство человека и животных.

Христианство – это сила. Мы будем возвышаться, впитывать животных. Христианство – это религия любви, но не жалости. Жалость чужда христианству. Безжалостная любовь – истребляющая, покоряющая – это христианство. В буддизме скорее есть жалость. Это религия усталого спокойствия.

– Я считаю основой жизни пол…

Это живой, осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни. Искусство – это развитие пола. Мы переводим эту силу в др<угую> область…

– Если так, Вы подходите к нам. Вы не буддист. В буддизме нет трагедии.

– Для меня жизнь радость. Хотя, может, многое, что другие называют страданием, я называю радостью. Я страдание включаю в понятие радости…

22 августа.

Еду… к Иванову.

Разговор сразу начинается о ритме и о танце, быстро и согласно, точно мы бежим по одной дороге, торопясь и перебивая друг друга.

– Конечно, танец есть источник всякого ритма и, следовательно, стиха. В Греции все стихи оттеняли ритм танца. Поэтому и многообразие ритмов в трагедии. Я вот пытался передавать их по-русски. Напр<имер> там, где встречаются два рядом стоящих ударения слова. В этом топот ног.

Он приносит книгу и читает»[114].

22 августа Волошин вернулся из Женевы в Париж, а в декабре уехал в Россию. Прожив пять дней в Петербурге, а затем почти три недели в Москве, он вновь отправился в Северную столицу. 9 января 1905 года Волошин сошел с поезда на Московском вокзале. Этот день, один из самых страшных и трагических во всей русской истории, свидетелем которого ему выпало стать, когда на глазах рушились казавшиеся прежде несокрушимыми основы народной жизни и веры, Волошин запечатлел и в своем дневнике, и в статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», опубликованной в феврале того же года на французском языке в газете «L’Européen Courriér international Rebdomadaier» («Европейский международный еженедельный курьер»): «Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах толпы людей; все, задрав головы, смотрели расширенными от ужаса глазами. Я повернулся, стараясь понять, на что они так смотрели, но ничего не увидел. Я почувствовал, что их взгляды скользят совсем близко от меня, не останавливаясь на мне. И вдруг я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы…

В этот момент я увидел на небе три солнца – явление, которое наблюдается в сильные холода и, по верованиям некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий…

Подошел бледный, с дрожащей челюстью рабочий, в истерзанных одеждах, и, обращаясь частью ко мне, частью к солдатам, рассказал, что на Дворцовой площади по толпе были даны два залпа. “Толпа собралась, чтобы увидеть царя. Говорили, будто он примет рабочих в два часа. Было много детей и женщин. На площади войска выстроились, как для встречи царя. Когда трубы заиграли сигнал: ̒В атаку!̕, люди решили, что едет царь, и стали вставать на цыпочки, чтобы лучше видеть. В этот момент, без всякого приказа, был дан залп, потом другой, прямо в упор по толпе”…

То же самое происходило и за Нарвской заставой, где стреляли по процессии с крестьянами впереди. Толпа с хоругвами, иконами, портретами императора и священниками во главе не разбежалась при виде нацеленных дул, а упала на колени с пением гимна во славу царя: “Боже, царя храни”»[115].

Подытоживая впечатления этого страшного дня, Волошин так завершал свою статью: «Странными путями предзнаменования… – как три солнца, светивших над Петербургом… – связывались с повторением исторических фактов перед Великой французской революцией… Слова великого князя Владимира: “Мы знаем слишком хорошо историю французской революции, чтобы допустить ошибки, совершенные тогда”, ввиду полного параллелизма фактов, пробуждали глубокий фатализм.

Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией, ни днем революции. Происшедшее – гораздо важнее. Девиз русского правительства “Самодержавие, православие и народность” повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию. Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя.

Эти дни были лишь историческим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась.

Зритель, тише! Занавес поднимается»…[116]

По странному, но какому-то глубоко не случайному, знаковому совпадению в этот же день в Петербург приехала Айседора Дункан. С ней Волошин за полгода до того познакомился в Париже. «Великая босоножка» возродила на балетной сцене исступленный, неистовый дионисийский танец, словно уловя те ритмы времени и истории, которые чувствовали и русские поэты Серебряного века. Позже об этом писал и Блок в статье «Катилина», сопоставляя ритм и размер Катуллова «Аттиса» с катастрофическими событиями, предшествовавшими крушению республики в Риме, периоду гражданской смуты и установлению принципата.

Вячеслав Иванов в январе 1905 года по-прежнему оставался в Женеве. Там он и узнал обо всем произошедшем в Петербурге. 6 февраля он писал Валерию Брюсову: «Пророс великий росток! Правда, общее безумие – реально охватило Россию… Пережить нужно все, и уцелеть… Помни это!»[117] Русским поэтам вслед за Пушкиным, особенно в ХХ столетии, не однажды приходилось примерять на себя участь Андре Шенье.

Сдвиги, совершавшиеся тогда в русской истории, отозвались и в стихах Вяч. Иванова. Он верил, что, пройдя через очистительное страдание, Россия возродится к новой жизни, что горестные события – только преддверие долгожданных перемен. Этой надеждой было пронизано стихотворение «Под знаком Рыб», написанное 18 апреля 1905 года:

При заревах, в годину гнева,

Из напоенных кровью глыб

Пророс росток святого древа

На звездный зов заветных Рыб.

Росток младенческий, приземный!

Орлов ютить ты будешь в день,

Как над страной неподъяремной

Могучую раздвинешь сень[118].

Тот же мотив звучал и в другом стихотворении Иванова – «Цусима», написанном месяц спустя. Ему был предпослан эпиграф из военных реляций, сообщавших, что крейсер «Алмаз» единственный из разгромленной русской эскадры прорвался через цепь японских кораблей и пришел во Владивосток. Для Иванова название этого крейсера, уцелевшего среди всеобщей катастрофы, обрело знаковые черты:

В моря заклятые родимая армада

Далече выплыла… – последний наш оплот!

И в хлябях водного и пламенного ада —

Ко дну идет…

...................

Огнем крестися, Русь! В огне перегори

И свой Алмаз спаси из черного горнила!

В руке твоих вождей сокрушены кормила:

Се, в небе кормчие ведут тебя цари[119].

День ото дня Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна все сильнее хотели вернуться в Россию. Они чувствовали, что там сейчас совершается что-то всемирно значимое, судьбоносное для нового столетия, чему поэту надлежит быть свидетелем. Жизнь в тихой Швейцарии уже не отвечала их внутренним потребностям. Все накопленное Вячеславом за долгие годы сосредоточенного самоуглубленного труда требовало теперь простора, выхода и самоотдачи. К тому же после смерти отца Лидии Дмитриевны ничто больше не вынуждало Ивановых жить в Шатлене.

И вот в июне 1905 года, оставив Костю, Веру и девятилетнюю Лидию (Сережа учился в Англии, лишь на каникулы приезжая в гости) на попечении Марии Михайловны Замятниной, супруги отправились в Петербург. Незадолго до отъезда Лидии Дмитриевне приснился странный сон. Вместе с Вячеславом они находились в круглой комнате и бросали в стоящую посередине урну рукописные свитки. Вдруг свитки вспыхнули. Пламя охватило всю комнату. Вячеслав и Лидия начали выхватывать горящие свитки из урны и кидать вниз из окна, где их ловили подбегающие люди.

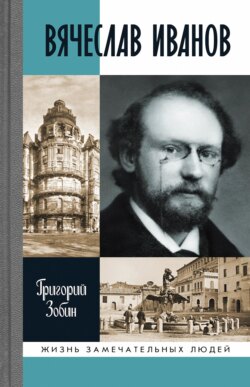

Приехав в Петербург и временно поселившись в Офицерском переулке, Ивановы стали искать себе жилье. Однажды, когда они проходили по Таврической улице, на стене пятиэтажного доходного дома номер 25 с большим круглым выступом – эркером в углу над крышей им на глаза попалось объявление, что здесь сдается квартира. Они поднялись на верхний этаж. Квартира оказалась как раз в эркере. Когда Лидия Дмитриевна вошла, то увидела круглую комнату – ту самую, из своего сна. Все было тут же решено. Дом словно сам выбрал жильцов, чтобы стать легендой. Ивановы мгновенно поняли, что это их пространство. Впоследствии дочь Вячеслава Ивановича и Лидии Дмитриевны, Лидия-младшая, так описывала жилище на Таврической в своей книге воспоминаний об отце: «Дом на Таврической, 25 находился на углу Тверской улицы. Форма дома была особенная: его угол был построен в виде башни. Половину этой башни образовали внешние стены, с большими окнами, а другая половина состояла из внутренней части квартир. Над башней возвышался купол и туда можно было с опаской входить, чтобы любоваться чудным видом на город, на Неву и окрестности. Я часто туда отправлялась, а изредка даже и Вячеслав с гостями. В квартирах под нами башня представляла собой большой круглый зал (на одном этаже там была школа танцев Знаменских, на другой – общественная читальня). В нашей квартире этот зал был разделен на три маленькие комнаты с крошечной темной передней. Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. В соседней комнате было очень большое окно с видом на море»[120].

Вячеслав Иванов в июне 1909 года писал в своем дневнике: «Хорошо на башне. Устроенный, прохладный, тихий оазис на высоте над Таврическим садом и его зеленой чашей – прудом с серебряными плесами»[121].

Башне суждено было почти на семь лет стать домом поэта и одновременно одним из самых ярко пылающих и гостеприимных «очагов» Серебряного века, где жизнь духа, мысли и искусства достигала небывалых высот. Отозвалась она и в поэзии Вяч. Иванова. Вскоре после обретения нового жилья он пишет стихотворение «Астролог». Так же как «Цусима» и «Под знаком Рыб», оно было полно предчувствием грядущих судеб России. Но акценты в нем явно сместились. Если в недавних стихах жила надежда, что через временные страдания страна преобразится и выйдет к свободе и великой славе, то в «Астрологе» предвиделось погружение во мрак гражданского ада на долгие годы. В России все больше сгущалась предгрозовая атмосфера. Повсюду происходили революционные волнения и забастовки, в деревнях – поджоги и разграбления помещичьих усадеб. Правительство отвечало на это репрессиями, которые, несмотря на всю жестокость по меркам того времени, не могли предотвратить будущего кровавого потопа. Точно так же, как во Франции ХVIII столетия, когда большая часть общества жила по принципу «после нас – хоть потоп», потоп не замедлил прийти… Время для лечения застарелых недугов было безнадежно упущено. Россией все больше овладевало безумие, чреватое неисчислимыми жертвами. Опустошенность и болезнь духа грозили страшными конвульсиями.

Когда-то пророки древнего Израиля поднимались на башню Иерусалимского храма, чтобы получить откровение от Бога. Там Аввакум услышал горькую весть, не оставлявшую никаких надежд на спасение народа, удалившегося от путей правды, но сам обрел незыблемую опору, дающую избраннику силы выстоять вопреки гибельным вихрям истории – «праведный своею верою жив будет» (Авв., 2, 4).

Вещающий с башни «астролог» Вяч. Иванов, конечно же, не пророк. Смысл открытого пророку относится ко всем временам, тогда как астролог пытается предсказать по расположению небесных светил ход ближайших событий. Однако этот образ имел у Иванова еще и особое значение, если вспомнить его «кормчие звезды», направляющие на тот же путь, что и Книга книг. Со своей «башни» напротив Таврического сада поэт различал близкую уже череду скорбей начинающегося столетия:

«Гласи народу, астролог,

И кинь свой клич с высокой башни:

На села сирые, на чахнущие пашни

Доколь небесный гнев налег?»

– «Чредой уставленной созвездья

На землю сводят меч и мир:

Их вечное ярмо склонит живущий мир

Под знак Безумья и Возмездья.

................

И страсть вас ослепит, и гнева от любви

Не различите вы в их яром искаженье;

Вы будете плясать – и, пав в изнеможенье,

Все захлебнуться вдруг возжаждете в крови.

Бьет час великого Возмездья!

Весы нагнетены, и чаша зол полна…

Блажен безумьем жрец! И, чья душа пьяна, —

Пусть будет палачом!.. Так говорят созвездья»[122].

Почти в то же самое время, когда Вяч. Ивановым в Петербурге был написан «Астролог», – летом 1905 года (по другим данным – 2 марта 1906 года) Максимилиан Волошин в Париже пишет стихотворение «Ангел мщенья».

На разных концах Европы два огромных русских поэта размышляли о грядущем скорбном пути России. Удивительным было совпадение их провидческого опыта – почти на словесном уровне перекликались оба стихотворения, вплоть до финальных строк:

Народу Русскому: я скорбный Ангел Мщенья!

Я в раны черные – в распаханную новь

Кидаю семена. Прошли века терпенья.

И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.

................

О, камни мостовых, которых лишь однажды

Коснулась кровь! я ведаю ваш счет.

Я камни закляну заклятьем вечной жажды,

И кровь за кровь без меры потечет.

................

Не сеятель сберет колючий колос сева.

Принявший меч погибнет от меча.

Кто раз испил хмельной отравы гнева,

Тот станет палачом иль жертвой палача[123].

Хорошо зная историю французской революции, Вяч. Иванов и Волошин понимали, что русская смута будет намного страшней и кровавей. Но Волошин оказался прозорливее. Он провидел, что революция, подобно водовороту, поглотит и тех, кто вершил эту безумную вакханалию, что тот, «чья душа пьяна» и кто «будет палачом», неминуемо станет затем и «жертвой палача» по неизбывному закону смутного времени.

В Петербурге ожидание близких бедствий все больше усиливалось у Вяч. Иванова. Этот «самый сочиненный город» не раз отзывался катастрофическими мотивами в русской литературе, начиная с «Медного всадника». Слышались они и у Гоголя, и – надрывной нотой – у Достоевского. Совсем недолго оставалось до «Петербурга» Андрея Белого, до блоковского «Страшного мира», до вещего, звучащего приговором стихотворения Иннокентия Анненского… «Чудотворный строитель» в исполинском размахе своих державных замыслов мало думал о тех, кому потом предстояло жить в этом городе. Он слишком торопил историю. Позже Волошин, видя глубинную связь между первым и третьим Римом через Византию, писал об этом в стихотворении «Европа»:

Здесь, жгучие желанья затая,

В глубоких влуминах укрытая стихия,

Чувствилище и похотник ея,

Безумила народы Византия.

................

И зачала и понесла во чреве

Русь – третий Рим – слепой и страстный плод:

Да зачатое в пламени и в гневе

Собой восток и запад сопряжет!

Но, роковым охвачен нетерпеньем,

Всё исказил неистовый Хирург,

Что кесаревым вылущил сеченьем

Незрелый плод Славянства – Петербург[124].

Поспешность и нетерпение Петра отозвались спустя два столетия. В Петербурге завязался один из самых тугих узлов мировой истории. Здесь и поселились поэт и его подруга. Как не походила эта Северная столица, соперничающая с Древним Римом своим классическим обликом, с величавым безмерным пространством Невы, скупым прохладным светом, осенним сумраком и туманом, привольным для химер, ни на домашний уютный мир старой Москвы, ни тем более на залитый солнцем средиземноморский простор, столь дорогой их сердцам!

Но все же что-то неудержимо влекло сюда Вячеслава и Лидию. Они оказались в этом месте в нужное время и сами стали эпохой. «Странность» их выбора раскрывалась в написанном тогда же Вяч. Ивановым стихотворении «На башне»:

Пришелец, на башне притон я обрел

С моею царицей – Сивиллой,

Над городом-мороком – смурый орел

С орлицей ширококрылой.

Стучится, вскрутя золотой листопад,

К товарищам ветер в оконца:

«Зачем променяли свой дикий сад

Вы, дети-отступники Солнца,

Зачем променяли вы ребра скал,

И шепоты вещей пещеры,

И ропоты моря у гордых скал,

И пламенноликие сферы —

На тесную башню над городом мглы?

Со мной, на родные уступы!..»

И клекчет Сивилла: «Зачем орлы

Садятся, где будут трупы?»[125]

Последние две строки были перифразом евангельского стиха «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф.; 24, 28), когда Спаситель говорил ученикам о грядущей гибели Иерусалима, не узнавшего времени его посещения, оставшегося глухим к Богу. На путях мировой истории такое повторялось не раз. И люди с чутким слухом распознавали надвигающуюся грозу еще по дальним громам. Граду Петрову предстояло стать местом одной из самых страшных русских катастроф, сценой, где разыграется трагедия невиданного прежде размаха. Слышалось предчувствие близкой беды и в другом стихотворении Вяч. Иванова того же времени – «Медный всадник». Два, казалось бы, противоположных, но равно враждебных человеку начала – стихия и «кумир» – всегда довлели в судьбе этого города. Россия, поднятая на дыбы, и «тяжело-звонное скаканье», пророчески увиденные и услышанные Пушкиным, откликнулись роковым смыслом и в новом столетии:

В этой призрачной Пальмире,

В этом мареве полярном,

О, пребудь с поэтом в мире,

Ты, над взморьем светозарным

Мне являвшаяся дивной

Ариадной, с кубком рьяным,

С флейтой буйно-заунывной

Иль с узывчивым тимпаном…

................

Приложила перст молчанья

Ты к устам – и я, сквозь шепот,

Слышу медного скаканья

Заглушенный тяжкий топот…

Замирая, кликом бледным

Кличу я: «Мне страшно, дева,

В этом мороке победном

Медно-скачущего Гнева…»

А Сивилла: «Чу, как тупо

Ударяет медь о плиты…

То о трупы, трупы, трупы

Спотыкаются копыта»…[126]

За «медно-скачущим Гневом» виделись всадники Апокалипсиса. Поэт не мог быть равнодушным к тому, что явственно назревало во времени. И вновь совопросницей и сопровидицей его стала верная подруга – Сивилла, наделенная той же орлиной зоркостью. Она появлялась в стихах и под другими именами – и Менадой, и Диотимой на платоновском «симпосионе», пире мудрого веселья. Этому пиру суждено было теперь продолжиться на «башне», а предводительствовать на нем – Вячеславу Иванову. О его удивительном даре собеседника, искусстве обворожить слушателей говорилось много. Писатель Борис Зайцев вспоминал об одной встрече с ним и Лидией Дмитриевной: «Пришел Вячеслав Иванович с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он… мягко-кудреватый, голубые глаза… Светлая бородка. Общее впечатление мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал…

110

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 199.

111

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 53.

112

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 393.

113

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 84, 85.

114

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 71–82.

115

Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 90–93.

116

Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 94, 95.

117

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 692.

118

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252.

119

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252, 253.

120

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 30, 31.

121

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 773.

122

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 253.

123

Волошин М. Жизнь – бесконечное познанье: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 87, 88.

124

Волошин М. Жизнь – бесконечное познанье: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 96.

125

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259.

126

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259–261.