Читать книгу Sepulcros blanqueados - Guillermo Sendra Guardiola - Страница 2

Оглавление© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

info@Letrame.com

© Guillermo Sendra Guardiola

Diseño de edición: Letrame Editorial.

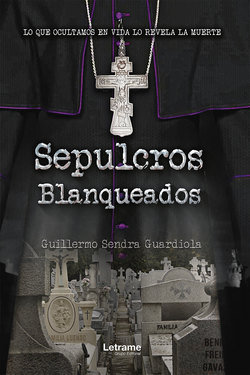

Diseño de cubierta: Marco Bittner

ISBN: 978-84-18362-62-0

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A todos aquellos miembros del colectivo homosexual que sufrieron persecución durante la dictadura franquista, especialmente a los que fueron encarcelados en campos de concentración como el de Fuerteventura —eufemísticamente denominado «Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía»— o en módulos creados a tal fin en las prisiones de Carabanchel, Valencia, Barcelona, Badajoz o Huelva.

Y a los jóvenes universitarios, disidentes y sindicalistas que sufrieron vejaciones y torturas a manos de la brigada político-social de la ciudad de Valencia.

A todos ellos, mi admiración y recuerdo.

NOTA DEL AUTOR

La trama policial y los personajes de esta novela son ficticios, pero las localizaciones y las historias que ellas encierran, las referencias jurídicas, las cifras, los datos y los acontecimientos históricos que se describen son reales.

.

«¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!

Que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre.

Así también vosotros, por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad».

MATEO 23: 27-28

.

Dios es una invención del hombre para no responder por sus culpas.

1

El rostro petrificado del joven policía uniformado delataba la magnitud perturbadora de la escena que se proyectaba ante sus ojos. Quedó inerte, perplejo, temeroso de cruzar el quicio de la puerta de aquella habitación de hotel y acceder a una vorágine de confusión y delirio.

Frente a él, otros agentes que ya habían superado el impacto inicial se afanaban en escudriñar cualquier rincón u objeto de la pequeña estancia en busca de pruebas o evidencias incriminatorias.

Un murmullo sordo de cuchicheos e improperios levitaba en el enrarecido ambiente: la muerte incipiente huele a hierba recién cortada.

—¡Con sumo cuidado! ¡Quiero que os esmeréis en la búsqueda! ¡Cualquier cosa que nos pueda servir: notas manuscritas, hebras, huellas, pelos…! ¡Cualquier cosa! —vociferó un hombre de pelo canoso y pronunciada barriga, cuya edad rondaba los cincuenta años y que por su actitud gesticulante parecía ser el superior jerárquico de todo el operativo policial; destacaba del resto de agentes por no ir ataviado del característico uniforme gris; es más, su atuendo era bastante informal, con un pantalón vaquero, camisa azul a cuadros y una cazadora de ante marrón.

El joven policía ni siquiera había oído las órdenes de su superior y seguía con la mirada clavada sobre aquella figura de piel pálida, sentada en el centro de la habitación.

Era el cuerpo sin vida de un hombre, prácticamente desnudo a excepción de unos clásicos calzoncillos de color blanco, con las manos atadas con bridas por detrás de la espalda y aseguradas al respaldo de la silla.

Al agente le llamó la atención el viso lechoso de su piel, que contrastaba con los uniformes grises de los policías que revoloteaban alrededor de aquel peculiar lecho mortuorio.

El cadáver tenía la cabeza echada hacia atrás, por lo que no podía verle bien el rostro; advirtió que el policía que estaba al frente del operativo no cesaba de escrutar la cabeza mientras que otro agente la fotografiaba incesantemente. Intuyó que ahí se encontraba la causa de la muerte; «quizá un disparo», pensó.

La curiosidad empujó al joven a acercarse unos cuantos pasos. Sus ojos se abrieron como platos al descubrir aquello que focalizaba la atención del policía de paisano quien, en ese instante, preguntó al médico forense.

—¿Cómo le han hecho la inscripción?

—Seguramente con una navaja o un bisturí bien afilado... y post mortem.

En la frente del fallecido habían tallado, a base de minúsculos cortes, una serie de números y unas pocas palabras. Una secuencia o código que, aparentemente, carecía de sentido.

El policía de paisano se giró y se acercó a la cama de matrimonio, situada a espaldas del cadáver. Sobre la cama estaba cuidadosamente extendida una sotana, un fajín de color morado y, a su lado, un alzacuello.

—¡Orduña! —gritó, sin separar la mirada de aquellos atuendos religiosos.

—¡Señor! —Se acercó un agente uniformado.

—Baja a la recepción del hotel y telefonea a jefatura. Que me traigan, de inmediato, a Velarde.

2

Del vehículo oficial de la Policía Armada descendió un agente; se movía apresuradamente, denotando cierta premura; empujó la puerta del bar y accedió a un pequeño local vetusto, compuesto por una barra y escasamente cuatro mesas cuadradas, con el suelo de baldosas verdosas, mugriento y lleno de servilletas, donde destacaba un fuerte olor a fritanga que se adhería a la garganta.

El policía uniformado se acercó a un hombre trajeado, de unos cuarenta años, con barba incipiente, sentado en un taburete de la barra, que hojeaba el periódico La Vanguardia mientras apuraba una copa de vino blanco junto con un pincho de tortilla.

—¡Inspector!

El hombre le mandó callar de inmediato con un simple gesto de su mano izquierda.

—Arturo, ¿puedes subirle la voz al televisor?

El mesonero se giró y se puso de puntillas para alcanzar los botones del aparato.

Un avance informativo había interrumpido la programación habitual y apareció una conocida presentadora televisiva, con gesto sobrio y voz solemne.

—Informamos que su excelencia, el jefe de Estado, ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda que está evolucionando favorablemente. El doctor Vicente Pozuelo, médico personal de Franco, ha sido requerido desde El Pardo para que supervise su convalecencia. Daremos cuenta de esta importante noticia en el Telediario del mediodía.

—¡Dios nos coja confesados! —exclamó el camarero—, si Franco se muere nos vamos al garete.

—Algún día tendrá que morirse, digo yo —balbuceó un cliente, de edad avanzada.

—¡Cállate, borracho! —le recriminó.

El miembro de la Policía Armada carraspeó sutilmente para llamar la atención del hombre del traje oscuro que estaba sentado frente a él, de espaldas.

—Dígame, agente —giró levemente el taburete.

—El subinspector Gálvez le requiere para un nuevo caso.

—¿Dónde ha sido?

—En una de las habitaciones del Hotel Tívoli.

—¿Y a quién se han cargado esta vez? —preguntó el inspector con cierto aire de resignación, prácticamente sin mirar al agente y mientras acababa de pinchar con un palillo el último trozo de tortilla española.

El agente se inclinó levemente y con su dedo índice golpeó dos veces sobre el periódico que estaba leyendo, señalando una concreta noticia.

El inspector de la Brigada de Investigación Criminal del Cuerpo General de Policía quedó petrificado. Dejó caer la tortilla sobre el plato.

—¡La hostia! —exclamó.

3

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Valencia

Lunes, 20 de octubre de 1975

8 pesetas

SOLEMNE TOMA DE POSESIÓN DEL OBISPO COADJUTOR DE VALENCIA

«Los fieles abarrotaron la Catedral de la Asunción de Santa María, sede de la Archidiócesis de Valencia, para aclamar al nuevo obispo coadjutor de Valencia, el sacerdote Gregorio Luengo, de sesenta y un años y uno de los más destacados y prometedores miembros de la actual jerarquía eclesiástica.

La ceremonia tuvo lugar a las diez horas de la mañana de ayer y asistieron el nuncio de su santidad Pablo VI, el arzobispo Juan Pedro Morago y las primeras autoridades políticas y civiles de la ciudad de Valencia.

El nuncio papal, en su breve elocución, no escatimó elogios sobre la figura del nuevo obispo coadjutor, Gregorio Luengo, a quien describió como un venerable cristiano, ejemplo de buen pastor que se desvive por servir y entregar su vida por su rebaño, en comunión con la piedad, humildad y la fe cristiana.

Gregorio Luengo agradeció las palabras del nuncio y enalteció la virtud de dar consuelo a los desamparados, cobijo a los pobres y comprensión a los sencillos. Y se comprometió públicamente a ejercer su nuevo cargo desde la piedad y el perdón que le son exigibles a un buen cristiano».

El artículo se ilustraba con una fotografía del nuevo obispo coadjutor: corpulento, pero no grueso, espalda ancha, estatura media-alta, cuello robusto, rostro cuadrado con rasgos faciales pronunciados, piel tersa y bien rasurada, sin gafas y un cuero cabelludo poblado sin signos de alopecia, con pelo oscuro corto que empezaba a encanecer por la zona de las patillas.

4

El inspector Velarde entró con paso acelerado y se detuvo frente al cadáver. En ese instante solo se encontraban en la habitación el médico forense y el policía con la cazadora marrón, el subinspector Gálvez.

—¡Todo un obispo! —farfulló.

—Sí, el obispo coadjutor de la Archidiócesis de Valencia. ¡Con la iglesia hemos topado! —respondió Gálvez.

—¿Coadjutor?

—A mí no me preguntes.

—Le llegó el día del juicio final.

—Alguien se tomó ciertas molestias para que así fuese.

—¿Qué sabemos?

—No mucho. En la recepción del hotel nos han confirmado que la habitación fue alquilada hace nueve días por un tal Juan García Gracia, que facilitó un DNI falso y que abonó al contado un total de doce días. Las limpiadoras no recuerdan haber visto a nadie ocupando esta habitación; es más, como de costumbre, entraban cada mañana alrededor del mediodía para limpiarla, pero la habitación estaba siempre impoluta, como si nadie la hubiese ocupado. Hasta esta mañana, en la que se han encontrado al muerto que, al parecer, falleció en la tarde/noche de ayer.

—¿Y no recuerdan a quién le entregaron la llave?

—Han pasado demasiados días.

Y el inspector se acercó aún más al cadáver.

—¿Lo de la frente…?

—Con una navaja o un bisturí —intervino, rápidamente, el médico forense.

—¿Alguien sabe lo que significa?

Ambos negaron con la cabeza.

Velarde sacó del bolsillo interior izquierdo de su chaqueta un pequeño bloc de notas y un bolígrafo; se inclinó hacia el cuerpo inerte y anotó lo que estaba escrito con sangre en la frente del obispo.

—Parece que pone «quince – trece – once y erre – uve – erre – sesenta» —puntualizó Gálvez—. Pero no tenemos ni puta idea de lo que puede significar.

Velarde quedó pensativo, intentando buscar una interpretación a aquel enigma.

—¿Causa de la muerte?

El médico y Gálvez esbozaron al unísono una sonrisa.

—Eso es lo más sorprendente —espetó el forense.

El inspector frunció el ceño ante la exclamación del médico, quien seguidamente abrió la boca del cadáver ante la mirada atónita del recién llegado.

Con unas largas pinzas comenzó a extraer, con lentitud, un rosario negro.

—Asfixia por taponamiento de las vías respiratorias.

—¡No me jodas!

Gálvez soltó una ligera carcajada ante la reacción de su superior.

—Y aún hay más. Mira lo que hay encima de la cama.

Se acercaron a la misma.

—¡Una sotana, un fajín y un alzacuello!

—Cuidadosamente extendidos.

—¿Habéis hecho fotos? —preguntó el inspector.

—Todo documentado.

—¿Y el resto de la ropa? ¿El pantalón, la camiseta, los calcetines y los zapatos?

—No hay nada. Quienquiera que haya hecho esto, tuvo mucho cuidado de llevarse la ropa y de dejarnos únicamente elementos que constituyen símbolos religiosos —señaló Gálvez.

—Mata sirviéndose de un rosario; parece un mensaje macabro.

—¿Mensaje? ¿Cuál?

—Es incuestionable el simbolismo cristiano del rosario, utilizado para el rezo, compuesto de cincuenta y nueve cuentas y coronado por un crucifijo. Es como si el asesino quisiera recalcar que el auténtico autor de la muerte es el propio Dios.

—Una ejecución ritual.

El inspector asintió con la cabeza.

—Nos enfrentamos a un sujeto que alardea de su nivel de planificación. No le importa escenificar su crimen. No nos tiene miedo; nos está retando.

Seguidamente, el inspector Velarde volvió a acercase a la cama, esforzándose en interpretar aquellos mensajes.

Clavó su mirada sobre la sotana.

Su ceño volvió a fruncirse.

—¿Y los botones?

—¿Botones? —exclamó, extrañado, Gálvez, quien no había advertido tal circunstancia.

— Parece que han sido arrancados.

—Sí.

—El asesino, después de cometer el crimen, se detiene para…, para arrancar los… —Velarde detuvo su razonamiento al asaltarle una duda—. ¿Cuántos botones tiene una sotana?

—Treinta y tres. Uno por cada año que vivió Jesús —respondió, con rotundidad, el médico forense.

—¡Coño! ¿Cómo sabes eso?

—Estudié en un colegio de curas —especificó con cierto aire de resignación—. Por cierto, yo ya he acabado; a la tarde le haré la autopsia.

Y con la mano llamó a dos enfermeros que estaban esperando en la puerta de la habitación, para proceder al traslado del cuerpo.

—¿Y nosotros qué hacemos? —preguntó el subinspector Gálvez.

—Seguir con el protocolo: interrogar al jefe del fallecido.

—¿El arzobispo?

5

La Policía Armada, con su característico uniforme gris y gorra de plato con cinta roja y visera de charol con barbuquejo, tenía encomendadas funciones de orden público, vigilancia ciudadana, intervenciones y cargas policiales.

Por otro lado, los policías de paisano, considerados por los ciudadanos como policía secreta, pertenecían al Cuerpo General de Policía, el cual estaba formado por dos departamentos independientes: la Brigada de Investigación Criminal era competente para la investigación de homicidios y demás delitos de sangre; mientras que la Brigada de Investigación Social, conocida popularmente como la Político-Social, tenía por finalidad la represión y detención de los opositores al Régimen de Franco, sirviéndose para ello de la tortura como recurso habitual para la obtención de confesiones e inculpaciones.

En la ciudad de Valencia, al igual que ocurrió en otras tantas ciudades españolas, los miembros de este departamento policial de represión política se ganaron con creces su merecida fama de brutalidad y sadismo.

Ambas secciones, la Brigada Criminal y la Político-Social, compartían sede: la Jefatura Superior de Policía, sita en la Gran Vía Fernando el Católico.

Allí, el inspector Velarde se cruzaba a diario con compañeros de la Político-Social, que le miraban de reojo y murmuraban a sus espaldas por considerarlo un policía «contaminado» y aperturista; se le atribuía cierta permisividad con individuos supuestamente peligrosos para el régimen, como estudiantes de la Universidad de Valencia o sindicalistas clandestinos.

El inspector consiguió ganarse la animadversión definitiva de los compañeros de la Político-Social cuando, meses atrás, elevó una queja al comisario por el aborto que sufrió una estudiante de veintidós años que fue detenida por participar en una movilización universitaria; la joven no recibió asistencia médica durante los quince días que estuvo retenida en los sótanos de la jefatura, no obstante sufrir terribles y continuos dolores y una considerable hemorragia vaginal.

Velarde manifestó expresamente en su denuncia que a la joven ni siquiera se le facilitó un catre para dormir, viéndose obligada a acostarse en un banco de piedra sin ninguna manta o prenda de abrigo; y que a pesar de sus gritos de súplica por la pérdida de sangre y el temor de abortar, los policías de la Político-Social se limitaron a mofarse de ella y a esperar a que se produjese el aborto; una vez acaecido este, fue puesta en libertad sin ni siquiera haber sido reconocida por un médico.

Aquel suceso marcó el carácter del inspector Víctor Velarde.

Su superior jerárquico, el comisario Ballesteros, no solo tiró la denuncia a la papelera, sino que, además, le incoó un expediente disciplinario por interferir en una investigación ajena.

Aquel día, los miembros de la Político-Social le hicieron la cruz; no había día que alguno de ellos le recriminase con la mirada o farfullase algún insulto con tal de provocarle.

Lejos de amilanarse, Velarde se mantuvo firme y se centró en su trabajo dentro de la Brigada Criminal; no obstante su juventud, era considerado uno de los inspectores de homicidios más cualificados, por lo que habitualmente se le atribuía la investigación de los crímenes más perturbadores o complejos de resolver.

6

Velarde y Gálvez esperaban de pie en un amplio y lujoso salón de techo alto donde resaltaban grandes y oscuros cuadros con temática religiosa. El subinspector apuraba un pitillo frente a un joven desnudo atado a un árbol con el cuerpo atravesado por múltiples saetas.

—Es la ejecución de San Sebastián.

Los policías se giraron de inmediato para advertir, a contraluz, la silueta de un sacerdote de mediana edad ataviado con sotana; este se les acercó mientras continuaba la explicación sobre la pintura.

—Era un alto cargo del ejército romano. Cuando el emperador Maximiano descubrió que profesaba la religión cristiana, le exigió que renunciara a su fe. Ante la negativa del santo, fue desnudado, atado y acribillado a flechas.

—Una muerte muy cruel —comentó Gálvez mientras apagaba su cigarrillo en un cenicero.

—No murió; he ahí el milagro de la fe —continuó el prelado, siempre con un timbre de voz grandilocuente, pausado, arrastrando las palabras—. Como ven en la pintura, su cuerpo fue totalmente asaeteado, pero curó de sus múltiples heridas. En lugar de huir de Roma, se presentó ante el emperador para recriminarle la persecución de los cristianos y, entonces, fue azotado hasta morir.

—Sorprendente historia —expresó Gálvez.

—Lo que es sorprendente es el poder y la fuerza de espíritu que confiere la fe en Cristo.

—Nosotros… —interrumpió el subinspector.

—Lo sé; son los policías que investigan la muerte del señor obispo coadjutor. Ha sido una luctuosa noticia que ha conmocionado a toda la congregación. Que Dios le tenga en su gloria. —Seguidamente se santiguó, adoptando un gesto circunspecto.

En todo momento el sacerdote se dirigió a Gálvez al considerarlo, por su edad, el de mayor graduación y, por lo tanto, quien instruía la investigación.

Velarde se adelantó un par de pasos.

—Desearíamos hablar con el arzobispo para…

—Eso no es posible —le interrumpió, de forma abrupta—. Monseñor Morago está muy afectado por tan irreparable pérdida y…, ha delegado en mi persona para facilitarles la información que precisen.

—¿Es usted, también, obispo? —preguntó Gálvez.

El sacerdote tardó en responder, provocando un incómodo silencio.

—No. Soy el canciller de la archidiócesis.

Ambos policías se miraron.

—¿Cuál es…? —intentó preguntar, tímidamente, el subinspector.

—¿Cuál es mi cometido? Podría decirse que soy el notario de la archidiócesis: firmar junto con el arzobispo cualquier documento interno y custodiar los archivos.

—Disculpe nuestro desconocimiento de la jerarquía eclesiástica —intervino, decididamente, Velarde—, pero ¿cuáles son las funciones del obispo coadjutor?

—Es nombrado por el santo padre con el fin de auxiliar y asesorar al obispo titular, si se trata de una diócesis, o al arzobispo si es una archidiócesis, como es el caso de Valencia. Tiene encomendada, asimismo, la gran responsabilidad de sustituir al arzobispo en caso de incapacidad o ausencia.

A Gálvez le enervaba la tonalidad meliflua y engolada de la voz del prelado, así como su rigidez o inexpresividad gestual.

Velarde sacó, de nuevo, su pequeño bloc de notas.

—¿Sabe si el obispo coadjutor tenía algún enemigo?

El prelado enarcó las cejas en señal de desaprobación.

—¡Por el amor de Dios! —exclamó—. Don Gregorio era un ejemplo de moralidad y humanidad; profundamente cristiano; con un corazón de oro, pleno de bondad y generosidad. Todos le queríamos.

—Pero lo cierto es que ha sido asesinado...

—Disculpen, hijos míos, pero mis responsabilidades me obligan a ausentarme, no sin antes expresarles mi convencimiento de que realizarán una gran labor que les conducirá al autor o autores de este execrable crimen. Asimismo, confío en que actuarán, en todo momento, con discreción y prudencia. Este trágico suceso nos llena de dolor a quienes formamos parte de la gran familia de la Iglesia y lo último que desearíamos es que la imagen de nuestra institución quedase dañada como resultado de las evidencias que puedan surgir de esta investigación policial. El comisario Ballesteros también es partidario de que este asunto, por su peculiaridad debe ser tratado con cautela y mucha discreción.

Velarde cerró su pequeño bloc de notas y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta.

—Canciller, desearíamos que alguien nos mostrase el despacho del fallecido.

—Mañana podrán venir.

—Nos gustaría verlo…

—¡Mañana! —sentenció el prelado.

—Bien —acató Velarde.

El canciller dio media vuelta con la intención de abandonar el salón, pero se detuvo al oír de nuevo la voz del inspector.

—Una última petición: la peculiaridad de esta investigación requiere conocimientos especiales; necesitamos a alguien que nos asesore sobre terminología y simbología eclesiástica.

—Conozco a la persona adecuada. —Y sin mediar palabra, abandonó el salón.

Resopló Velarde, con gesto azorado.

—¡Que Dios nos coja confesados! —bromeó Gálvez.

7

Ambos policías se introdujeron en un Citroën GS propiedad de Velarde. De inmediato comenzó a oírse la radio: la voz ampulosa de un locutor lanzando un mensaje tranquilizador sobre el estado de salud del Caudillo.

—¡No te lo crees ni tú! —espetó Gálvez, cuestionando la información—. Todos saben que Franco está agonizando; no entiendo el empeño del Gobierno en ocultar algo que es irremediable.

—El Régimen se resquebraja y nadie sabe qué pasará tras su muerte. Todos están nerviosos: gran parte de los ciudadanos temerosos de una nueva guerra o, cuando menos, de disturbios; los opositores al Régimen esperan su oportunidad, pero saben que el ejército sigue fiel a Franco y a Juan Carlos; y al Gobierno parece ser que la enfermedad del Caudillo les ha cogido por sorpresa, sin capacidad de reacción.

—¿Tú que piensas? ¿Qué sucederá?

—Creo que ya va siendo hora de pasar página: Franco morirá en su cama y, con él, la dictadura. Eso es lo que pensamos la gran mayoría, creo. Lo más probable es que Juan Carlos sea nombrado nuevo jefe del Estado y que los partidos socialista y comunista sean legalizados.

—¿Tú crees? ¿El pueblo español está preparado para ello?

—La sociedad española está con ansias de cambio, de modernización, de democracia.

—Lo que jode al españolito medio es que se le prohíba aquello que es normal más allá de los Pirineos.

—Cierto, que se tenga que viajar a Perpiñán para ver Emmanuelle o El Último Tango en París.

—O a San Juan de Luz para jugar al casino, o a comprar un condón casi de forma clandestina; o ir a Inglaterra a abortar quien pueda permitirse ese lujo.

—Sí, creo que la sociedad española vive en una perenne contradicción: es apolítica, pero manifiestamente franquista; desea nuevos aires de libertad, pero teme perder sus privilegios de clase media, como la segunda vivienda en la costa o los veraneos en Benidorm; apostólica-romana de misa semanal, pero con ansias de destape y de que se acabe la censura moralista.

—Te entiendo: una España que teme al cambio, pero que sueña con él.

—Muy bien definido —exhortó Velarde.

—Al españolito de a pie le importa bien poco la legalización de los partidos políticos; está más preocupado por verle las tetas a Victoria Vera o la separación de Carmen Sevilla y Augusto Algueró. En este país hay cosas que nunca cambian. —Ambos rieron.

El Citroën cruzó el antiguo cauce del Turia por el puente de San José, camino de jefatura.

—¡Solo faltaba el gilipollas del Hassan ese! —exclamó el subinspector, refiriéndose a una nueva noticia de la radio.

«El rey Hassan II, aprovechándose de la enfermedad del Caudillo, amenaza con anexionarse los territorios españoles del Sáhara Occidental.

El ministro del Ejército, el teniente general don Francisco Coloma Gallegos, ha confirmado a Radio Nacional de España que todas las guarniciones militares de la zona están en alerta y preparadas para intervenir, especialmente la División Acorazada Brunete, que desde septiembre del año pasado está destinada al norte del Sáhara, junto a la frontera marroquí».

Tras la noticia, Gálvez giró el botón de la radio para apagarla.

Aprovechó su compañero para preguntarle.

—Oye, ¿tú sabes mucho acerca de la religión católica?

—¿Yo? Para nada. Voy a misa casi todas las semanas, pero me limito a reproducir siempre los mismos gestos y las mismas frases, pero casi nunca escucho lo que dice el cura. Y en cuanto a la oración, mi Reme reza por los dos.

—Pues tendremos que ponernos las pilas y volver a estudiar Religión. Yo recuerdo aún bastantes cosas; cuando estudié la carrera de Derecho una de las asignaturas era Derecho Canónico.

—Pues lo dejo en tus manos. Sabes que confío en ti —afirmó Gálvez con aire socarrón.

—Es curioso, pero de aquella época de estudiante recuerdo haber leído un episodio histórico relativo a la religión católica que me impresionó de tal manera que aún hoy lo recuerdo en lo esencial.

—A ver, cuéntame.

—Se le conoce como la matanza de Béziers.

—¿Tiene que ver con la Santa Inquisición?

—No, pero sí con los cruzados.

—Soy todo oídos.

—Te lo cuento grosso modo. A principios del siglo XIII, las tropas del papa Inocencio III asediaron la ciudad de Béziers, al sur de Francia, donde se ocultaban varios centenares de seguidores de la religión cátara. Los ciudadanos, tanto de una religión como de otra, se refugiaron en las iglesias temerosos de la ira y violencia de los cruzados. Cuando estos llegaron a las puertas de los templos, no se atrevieron a entrar en los mismos, pues eran incapaces de distinguir a los católicos de los herejes, por lo que consultaron al representante del papa, que fue tajante en su sentencia: «Entrad y matadlos a todos. Ya se encargará Dios de separar a los buenos de los malos».

—¡Qué cabrón!

—Quien dictó la orden de matar a todos, que era un abad católico, le envió una carta al papa Inocencio III alardeando del éxito de la batalla: «Nuestras tropas, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas a veinte mil personas. Tras una enorme matanza de herejes, toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. La venganza de Dios ha sido admirable».

8

Se abrió la puerta del ascensor y de su interior salió Víctor Velarde portando dos bolsas de plástico con productos del supermercado.

Dejó las bolsas en el suelo para buscar las llaves en el bolsillo y, seguidamente, acceder a su vivienda.

Encendió la luz del recibidor.

Se dirigió a la cocina y depositó las bolsas sobre la encimera. Las vació y almacenó los productos comprados, unos en los armarios y otros directamente en el frigorífico.

Seguidamente se dirigió al salón-comedor; allí, encendió el televisor, se quitó la chaqueta, dejándola cuidadosamente sobre el respaldo de una silla; y se quitó la camisa blanca, quedándose en camiseta interior de tirantes.

Una sintonía pegadiza recabó su atención; giró la mirada hacia la televisión; era el nuevo capítulo de una serie americana que mostraba las vicisitudes de una humilde familia en un pequeño pueblo del oeste americano: La Casa de la Pradera. Se habían emitido pocos capítulos, pero la familia Ingalls ya había conquistado el corazón de millones de españoles.

Velarde no tenía el cuerpo para historias sensibleras.

Marchó al cuarto de baño, donde se refrescó la cara abundantemente; quedó apoyado sobre el lavabo, mirándose, fijamente, en el espejo.

Se sentía cansado.

De repente, el sonido estridente del timbre le sobresaltó.

Miró el reloj de pulsera: eran las 20:18 horas.

Se sorprendió, pues no acostumbraba a recibir visitas.

Cogió la toalla y se secó el rostro.

Se dirigió a la puerta de entrada. La abrió.

La luz del descansillo estaba encendida.

Pero no había nadie.

El policía miró a un lado y a otro. Se acercó a la escalera. Oyó en la distancia unos pasos que se alejaban.

9

Se preparó en la cocina un bocadillo de tortilla a la francesa. Abrió una pequeña lata de aceitunas; cogió un tercio de cerveza; y con una bandeja lo llevó todo al salón, dejándola en una mesa baja situada frente al sofá.

Se acercó al televisor y pulsó el canal UHF, la cadena residual de Televisión Española que ofrecía programas culturales o con audiencia minoritaria.

Era la reposición de una obra de teatro emitida en el programa Estudio 1. Era en blanco y negro; de vez en cuando se emitía algún programa en color, pero aún en fase de prueba y de forma reducida.

De inmediato adivinó de qué obra se trataba: Doce hombres sin piedad, de Reginald Rose.

Le complacía una velada de teatro, y aquella obra le encantaba, amén de estar interpretada por los mejores actores de la escena teatral del momento: José María Rodero, José Bódalo, Ismael Merlo, Fernando Delgado, Luis Prendes, Jesús Puente, Carlos Lemos, Manuel Alexandre, Antonio Casal, Pedro Osinaga, Sancho Gracia y Rafael Alonso.

Subió el volumen, agarró el botellín de cerveza y se dejó caer en el sofá.

Se disponía a dar un trago cuando sonó de nuevo el timbre de la puerta.

10

Abrió la puerta enérgicamente.

Una voz femenina le saludó.

—Hola.

Valverde no le devolvió el saludo.

Quedó sorprendido por la mujer que se hallaba frente a él. Era joven, pero con un atuendo sofisticado y provocador.

Vestía un jersey o vestido corto de punto, de color púrpura y ceñido al cuerpo por un ancho cinturón de cuero negro con ornamentos metálicos. Sobre el jersey, un chaquetón de piel, de color negro. Botas altas de color granate. Y le cubría la cabeza una coqueta boina rosa.

El policía se apercibió de tres grandes collares de distintas extensiones que colgaban de su pecho. En uno de ellos pendía una cruz metálica con incrustaciones de cristal.

Su melena era corta, rubia; y sus ojos azules y expresivos.

Sus carnosos labios estaban pintados de rosa.

Era extraordinariamente hermosa. Por eso tenía Velarde la certeza de que nunca antes la había visto.

11

—Soy la vecina de arriba. Me he dejado las llaves dentro de casa y no me apetece esperar a mi madre sentada en la escalera. ¿Puedo esperarla aquí, en tu piso? No creo que sea más de media hora.

—Claro, claro —reaccionó, Velarde, de forma timorata—. Pasa.

Y la joven se dirigió al salón.

—Anda, siéntate en el sofá. ¿Quieres algo de beber?

—Sí, gracias, una cerveza; al igual que tú.

Se quitó el chaquetón y lo lanzó sobre el respaldo del sofá.

Es entonces cuando Velarde pudo apreciar la cortedad de su vestido y la esbeltez de sus piernas.

Le entregó la cerveza y un vaso.

Ella se sentó en el sofá y cruzó una pierna sobre otra, mostrando lascivamente sus muslos.

—¿Ibas a cenar?

—Sí. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Te hago otro bocadillo?

—¿Y si compartimos este?

Velarde regresó con un cuchillo. Y se sentó en un butacón, junto al sofá.

—¿Y dices que vives en este edificio? Es la primera vez que te veo.

—Porque nunca estás. Sales temprano y siempre vuelves tarde.

—¿Has sido tú quien ha llamado antes al timbre?

—Oh, sí, perdona. Pero después de llamar, oí el ascensor y creí que era mi madre.

—¿Y…, por qué yo?

—¿Cómo?

—De todos los vecinos que hay, ¿por qué me has elegido a mí?

Ella se quitó la boina con extrema lentitud, casi de forma teatralizada, y la dejó sobre el chaquetón.

—La portera me dijo que eres policía; de esos que no llevan uniforme. He pensado que era una buena ocasión para conocerte.

La joven le ofreció medio bocadillo.

—Toma.

Y comenzó a comer de su mitad.

—Está muy bueno —farfulló, ella, con la boca llena.

—Le pongo bastante queso a la tortilla y unto el pan con mahonesa.

—Pues está delicioso.

—¿Qué edad tienes? —preguntó el policía, con inusitada curiosidad.

—¿Cuantos años me echas?

—El maquillaje y esa ropa sofisticada enmascaran tu verdadera edad. Pero no creo que tengas más de veintitrés años.

—Vaya, eres un buen policía. Tengo veintidós.

Y dio un nuevo mordisco a su medio bocadillo.

—¿Estás viendo una obra de teatro?

—Sí.

—Parece un tostón; están encerrados en una sala y no paran de hablar.

—Es lo que tiene el teatro.

—A mí me aburre.

—Es cuestión de ponerle interés; de abrir la mente y estar dispuesto a aprender y a disfrutar. ¿Sabes de qué va esa obra?

Ella negó con la cabeza.

—Es la deliberación del jurado en un juicio por homicidio. Al inicio, todos los miembros quieren acabar pronto y coinciden sobre la culpabilidad del acusado, a excepción de uno de ellos, que propone debatir todos los aspectos del juicio. La tensión que provoca el obligado encierro, las disputas y los ataques personales, unido al sofocante calor del verano, provocará que afloren los prejuicios y las miserias de los miembros del jurado.

—Sí que parece interesante, tal y como lo cuentas, pero, por ahora, lo que más me atrae es la música y el cine americano.

—¿Estudias?

—Sí, en una academia para modelos.

—Vaya; el mundo de la moda, de los desfiles, de las sesiones fotográficas…, debe de ser muy…, especial.

—¿Qué hora tienes? —interrumpió la conversación.

—Las nueve menos cuarto.

Ella se levantó. De forma sutil, se estiró levemente la escueta falda.

—Es hora de irme.

Se colocó la boina. Después, el chaquetón.

Velarde la observaba desde el butacón. Hizo ademán de incorporarse.

—No, no te levantes. Hay confianza.

Pero en lugar de irse se le quedó mirando.

—¿De verdad mi ropa es sofisticada? —Mostró una fingida extrañeza.

—A mí me lo parece.

—Pues no puedo decir lo mismo de ti; con tu pantalón de traje y tu camiseta blanca de tirantes.

—Ya, poco glamour.

—No creas; con esa camiseta, la cerveza, esa barba de varios días que tan bien te queda y sentado en ese sillón mientras me desnudas con la mirada…, ofreces una imagen de hombre rudo y varonil, como Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo.

Ella sonrió.

—Disculpa si mis palabras te escandalizan.

Él no respondió, se limitó a devolverle la sonrisa.

La joven le lanzó un beso al aire, dio media vuelta y comenzó a andar, pero se detuvo bajo el quicio de la puerta y se giró.

—Por cierto, me llamo Desirée.

12

Martes, 21 de octubre de 1975

Velarde escrutaba, absorto, la pintura de San Sebastián mientras recordaba la explicación del canciller. Se encontraba solo en aquel gran salón de la sede de la Archidiócesis de Valencia. Su inseparable compañero estaba de camino al Instituto Anatómico Forense.

Oyó acercarse unos pasos cortos y casi imperceptibles. Se giró y quedó sorprendido al encontrarse con una mujer de aproximadamente treinta y tantos años, tan erguida que simulaba un saludo castrense, de melena corta que le llegaba a los hombros, y vestida con inusual sobriedad: falda marrón por debajo de la rodilla, una blusa beige abotonada hasta el cuello y una rebeca de color marrón claro. Las manos entrelazadas sobre el vientre. Rostro hermoso, pero adusto, como si estuviese enojada.

—Buenos días, soy la hermana Aurora. El canciller me ha elegido para mostrarle el despacho del señor obispo coadjutor, que Dios tenga en su gloria. Asimismo, quedo a su disposición para aclararle cualquier duda de índole religioso.

—¿Usted? —recalcó, extrañado.

—Sí, soy licenciada en Teología y profesora de Derecho Canónico en la Universidad de Valencia. Podría afirmarse que, aunque mujer, soy una experta en todo lo que concierne a la religión católica, sus ritos, simbología, historia.

—Disculpe, nada tiene que ver mi sorpresa con su condición de mujer; esperaba a un miembro de la jerarquía eclesiástica. No pongo en duda sus conocimientos y estoy convencido de que será de gran ayuda en nuestra investigación.

El policía advirtió que aún no se había presentado.

—Soy el inspector Víctor Velarde, de la Brigada Criminal.

Y extendió su mano, que fue estrechada con escaso entusiasmo.

—Acompáñeme.

Y la religiosa comenzó a andar con paso firme y marcial, rompiendo con el crepitar de sus zapatos negros el silencio sordo que imperaba en aquel edificio.

Ambos emprendieron un largo paseo por enrevesados pasillos hasta llegar al despacho del fallecido.

La religiosa sacó una vieja llave del bolsillo de su rebeca y abrió la puerta, apartándose para que entrase primero el policía; Velarde le cedió el paso en un acto de cortesía, pero ella se mantuvo impasible.

El despacho era extremadamente sobrio y oscuro; con muebles muy antiguos, casi reliquias. El escritorio era de color negro con patas en forma de columna salomónica o entorchada, con un gran sillón de madera y dos sillas confidente. Una enorme librería, también de color negro, cubría la pared ubicada tras el sillón.

El inspector se sentó y comenzó a abrir cajones de forma arbitraria; únicamente encontró material de oficina perfectamente ordenado.

La mujer quedó de pie, inmóvil, frente a él, y de nuevo entrecruzó sus manos, como si esperase pacientemente a que el policía acabase su labor de inspección.

Velarde, sentado, miró a un lado y a otro de la estancia para acabar fijando su inquieta mirada en aquella mujer de rostro imperturbable.

—No veo ningún archivo.

—El canciller ordenó ayer recoger toda la documentación en la que estaba trabajando don Gregorio.

Se produjo un incómodo silencio por parte del policía.

—¿Puede darme alguna información acerca del señor obispo?

—¿A qué se refiere?

—¡No sé! Si tenía algún enemigo o…

—¿Enemigo? —interrumpió la religiosa—. Don Gregorio era un hombre de Dios, profundamente cristiano, todo fe y corazón.

—Ya, pero ha sido asesinado.

Ella guardó silencio.

El policía respiró hondo.

Seguidamente, señaló una de las sillas confidente, invitándola a sentarse; la mujer rehusó con la cabeza.

—Por favor —insistió.

Ella tomó asiento. Las rodillas juntas y la espalda recta, sin apoyarse en el respaldo.

—Solo quiero hacer mi trabajo: encontrar al asesino de don Gregorio. Pero en estos momentos únicamente tengo dudas; y unas pocas pistas que no sé cómo interpretar. Por eso preciso de su ayuda, que colabore conmigo. ¿Lo hará? —su voz se volvió cadenciosa, como si su pregunta fuese, en verdad, un ruego.

Ella se le quedó mirando fijamente, sin pestañear. Sus ojos eran verdes, nítidos y luminosos. Pero su rostro seguía rezumando desconfianza y recelo.

—¿Es usted ateo?

Velarde se recostó sobre el sillón.

—Mas bien…, un hereje.

Ella, a duras penas, pudo reprimir una sonrisa.

—Bien, le ayudaré, pero desconozco los detalles de la muerte de don Gregorio. Se dedicaba exclusivamente a su función pastoral; desconozco sus relaciones privadas y la existencia de potenciales enemigos.

El policía la miró, agradecido; seguidamente se levantó de un brinco de su sillón y comenzó a pasear por el despacho.

—En primer lugar…

—¿Sí?

—¿Cómo he de dirigirme a usted? ¿hermana, sor Aurora…?

En esta ocasión la religiosa no reprimió la sonrisa, la cual quedó plasmada en la comisura de los labios.

13

El subinspector Gálvez entró en una de las salas de autopsias del Instituto Anatómico Forense empujando con ímpetu la doble puerta de vaivén que quedó batiendo hasta detenerse.

—Buenos días, Balmes, a ver qué me cuentas esta vez.

El médico forense le esperaba ataviado con su bata verde.

—Te va a encantar; el obispo es una caja de sorpresas.

El cuerpo desnudo del prelado se hallaba sobre una mesa metálica; destacaban, por un lado, la extraña inscripción de la frente y, ahora, una gran cicatriz en forma de Y, aún sin suturar, sobre el pecho y el abdomen.

Al policía le sorprendió, desagradablemente, el tono amarillento de la piel.

—¿Ya sabéis el significado? —El médico señaló la frente.

—Todavía no. Aparte de la asfixia, ¿sabemos algo más?

—Sí. Ven, te enseño. —Y ambos se inclinaron sobre la cara del fallecido—. ¿Ves esta ligera abrasión sobre la zona de la boca?

—¿Cloroformo?

—¡Bingo! Y juraría que es casero.

—¿Se puede hacer en casa? —preguntó Gálvez.

—Es muy fácil; basta con mezclar doscientos mililitros de lejía y diez mililitros de acetona en un recipiente cerrado y esperar dos horas para que la reacción se materialice; transcurrido ese tiempo, la mezcla se habrá convertido en dos líquidos claramente diferenciados: en la parte inferior el cloroformo, transparente, y sobre él, un residuo acuoso que debe ser desechado. Basta con una simple jeringuilla para aislar el cloroformo.

—Gracias por la lección de química. Entonces, ¿el asesino se sirvió del cloroformo para dejar inconsciente al obispo?

—Inconsciente, mareado, indispuesto…, lo suficiente para que no ofreciese resistencia ni pidiese auxilio; e introducirle el rosario hasta morir de asfixia.

—¡Vaya por Dios!

—Nunca mejor dicho. Pero aún tengo más —anunció el médico con cierta euforia mientras le mostraba el contenido de un pequeño cubilete—. Estaban en el estómago. El asesino le obligó a ingerirlos.

—¡La hostia! —exclamó, Gálvez, sorprendido.

—¿Sabes cuántos hay?

Gálvez asintió con un sutil movimiento de cabeza.

—Treinta y tres.

14

El estridente sonido del teléfono les sobresaltó. La hermana Aurora se apresuró a descolgar el auricular y colocárselo en el oído, pero seguidamente alargó el brazo.

—Un compañero suyo pregunta por usted.

Velarde, de pie, cogió el teléfono.

—Gálvez, ¿algo nuevo?

Escuchó con atención, prácticamente sin articular palabra.

Colgó el auricular al tiempo que volvió a sentarse frente a ella.

—En la habitación del hotel donde asesinaron al obispo encontramos sobre la cama, cuidadosamente extendida, la sotana, pero con los botones arrancados.

El rostro de ella mostró asombro.

—¿Por qué le arrancaría la botonadura morada? —preguntó—. ¿Qué sentido tiene?

—¿Morada? —arqueó las cejas el policía.

—Podría decirse que la sotana es el uniforme de diario o la ropa de trabajo de todo sacerdote; y son los colores los que identifican los distintos rangos existentes dentro de la jerarquía eclesiástica; son como los galones en un uniforme militar. La sotana siempre es negra para todo el clero, a excepción del santo padre, para quien es blanca. En consecuencia, esos colores distintivos se plasman en tres prendas: el fajín, la botonadura de la sotana y el solideo. Estas tres prendas cambiarán de color según la dignidad de su portador. Así, serán de color negro para sacerdotes y diáconos, morado para obispos y rojo para los cardenales.

Velarde escuchaba con la máxima atención aquellas reglas que le eran desconocidas.

—¿Quiere usted decir que cuando el señor obispo salió de su casa llevaba una sotana con botones morados, un fajín morado y un solideo morado?

—Así es. Botones forrados de tela color morado —puntualizó ella.

Él quedó, por un instante, en silencio.

—¿Qué es un solideo?

La religiosa sonrió.

—Es el pequeño gorro de tela de forma circular que cubre la coronilla. El solideo simboliza la dedicación en exclusividad a Cristo, por eso los cardenales y los obispos solo se lo quitan ante el Santísimo Sacramento o en presencia del papa en señal de respeto. Como bien sabrá —esbozó una ligera sonrisa irónica—, el solideo del papa es de color blanco, como el resto de su vestimenta.

De repente, el tono de voz de la monja devino sombrío.

—Usted dijo antes que los botones habían sido arrancados.

—Sí, todos, los treinta y tres.

—¿Han desaparecido? ¿Para qué los querrá el asesino?

—No, los tenemos todos.

—Por curiosidad, ¿donde estaban?

—En el estómago de don Gregorio.

A la religiosa se le escapó una mueca de repugnancia, un amago de arcada.

—El asesino se llevó consigo el solideo.

—¿Y la cruz pectoral?

—¿Cómo?

—Una insignia episcopal que simboliza la excelencia personal y la sumisión cristiana de su portador. Suele ser una gran cruz que pende del cuello.

Velarde se descubrió a sí mismo mirándola fijamente, casi absorto, disfrutando de sus explicaciones y de su voz aterciopelada.

—Aurora.

—¿Sí?

—Como verá…, preciso de su ayuda para resolver este caso.

15

—Resulta difícil de creer que un asesino se haya tomado tantas molestias para ejecutar su crimen —comentó el doctor Balmes.

—Cierto, ello significa que nos encontramos ante un asesinato de connotaciones personales. Parece una ejecución plenamente planificada —opinó Gálvez mientras aceptaba la cerveza que le era ofrecida por el médico.

Ambos se sentaron en sendos taburetes junto al cadáver.

—¿Quizá un ajuste de cuentas, una venganza?

—Puede ser. No cabe duda de que al asesino le guía una motivación personal. No le basta con matar, quiere dejarnos un mensaje. Reserva la habitación del hotel, consigue que vaya el obispo, lo deja inconsciente con el cloroformo, lo desnuda, lo ata a la silla, arranca los botones de la sotana y con un…

—Un laringoscopio —puntualizó el médico—, una especie de pequeña pala que separa la lengua y facilita la intubación. Es fácil obtener uno.

—Eso, con la ayuda de un laringoscopio y con mucha paciencia le introduce en el esófago, uno a uno, los treinta y tres botones.

—Así es, el rasguño que le hemos encontrado en la faringe confirma que utilizó un laringoscopio para despejar la vía al esófago y así introducir los botones. Por lo demás, puede resultar un trabajo meticuloso, pero no complicado, pues el diámetro del botón es de dos centímetros, mientras que el del esófago en una persona adulta es de tres centímetros.

—Por eso inmovilizó al obispo en una silla, para que la gravedad hiciese el resto: que todos los botones llegasen al estómago.

—Sí que es un caso extraño —aseveró el médico forense mientras apuraba su botellín de cerveza.

De repente, la puerta de vaivén se abrió y apareció una enfermera.

—¿El subinspector Gálvez?

—Sí. —El policía se levantó de su taburete.

—Han llamado por teléfono desde la Jefatura de Policía. Quieren que vuelva al hotel donde se produjo el asesinato.

16

Velarde se aflojó el nudo de la corbata mientras deambulaba de un lado a otro del despacho.

La religiosa seguía sentada. Inmóvil. Cabizbaja, Esperando nuevas preguntas con las que poder ayudar.

El policía sacó del bolsillo izquierdo de la chaqueta su bloc de notas. Lo abrió por una página en concreto.

—Lo más inquietante de todo es la inscripción de la frente.

La monja levantó la cabeza como si le hubiesen accionado algún tipo de resorte, mostrando interés.

—¿Cómo? ¿Le escribió algo en la frente?

—Sí, creemos que utilizando un bisturí.

—¿Le realizó cortes en la frente? —prorrumpió con repulsa—. ¡Es un sádico!

Y se santiguó de forma ostensible.

—Puede ser. Le talló en la frente lo siguiente...

Y Velarde colocó sobre la mesa, frente a ella, el bloc abierto por la página donde estaba anotado el extraño código:

—¡Quince, trece, once! No parece una fecha.

La religiosa cogió el bloc con sus manos. Su mirada se convirtió en incisiva y su ceño se frunció.

El policía se percató del gesto de estupefacción de ella.

—¿Le ocurre algo? —preguntó, perplejo.

—¿RVR 60? Sé lo que significa. Dios mío, la he tenido tanta veces en mis manos.

Se levantó bruscamente de su silla y se acercó a las estanterías repletas de libros. Comenzó a rebuscar entre ellos.

—Está equivocado: no es un quince.

—¿Cómo?

—Lo que usted creía que era un quince es la abreviatura bíblica del libro de Isaías: IS.

Y extrajo un libro de considerables dimensiones que abrió sobre la mesa y comenzó a hojearlo.

—¡Aquí está! —exclamó la monja, con euforia contenida, mientras señalaba con el dedo índice el texto exacto para que el policía leyese—: Isaías, versículo 13, párrafo 11.

—«Castigaré a los impíos por su iniquidad; acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados» —leyó Velarde, de forma pausada, casi ceremoniosa.

Aurora se mostraba entusiasmada con su descubrimiento y no cesaba de ofrecer información, con una locuacidad inusitada.

—¿Sabe cuál es el significado etimológico de Biblia? Es de origen griego y significa «libros», porque es el compendio de dos grandes bibliotecas: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El que nos interesa ahora es el primero: el Antiguo Testamento está compuesto por cuarenta y seis libros que se dividen en diversos grupos según la temática. El Pentateuco lo forman cinco libros; los Libros Históricos son dieciséis; tres los Libros Poéticos; cinco los Libros Sapienciales; y, por último, los Libros Proféticos son diecisiete: Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y…, —se detuvo, intencionadamente.

—A ver si lo adivino: Isaías.

La religiosa simuló unas palmas silenciosas.

—Entonces… —continuó el policía—, nos encontramos ante una cita bíblica.

—Pero no una cita cualquiera —espetó ella, aún embriagada por la euforia—, este versículo, el libro entero de Isaías, es un himno a la capacidad punitiva de Dios, a su poder inmisericorde de castigar.

17

El recepcionista del Hotel Tívoli leía, tranquilamente, el periódico.

ABC

Martes, 21 de octubre de 1975

TODO PREPARADO PARA LA «MARCHA VERDE» SOBRE EL SÁHARA.

«Más de medio millón de marroquíes han respondido al llamamiento del rey Hassan II y se han inscrito para formar parte de la “Marcha Verde” (así llamada porque en las costumbres islámicas el color verde simboliza la paz y la buena voluntad).

Aunque solamente el rey sabe la fecha de su comienzo y, presumiblemente, no la hará pública hasta que todo el contingente humano esté concentrado en Tarfaya, ciudad marroquí situada a unos treinta kilómetros del Sáhara».

CAMPOS MINADOS

«Según informaciones procedentes de El Aaiun, la frontera entre el Sáhara español y Marruecos está sembrada de minas. Algunas de ellas constituyen la línea defensiva española y otras han sido colocadas por los propios marroquíes tanto a un lado como a otro de la línea divisoria.

La existencia de tales minas, muchas de ellas desconocidas para las fuerzas españolas, e imposibles de desactivar en un plazo tan corto, añade un peligro más a la iniciativa provocadora de Hassan II.

Desde el Alto Estado Mayor se nos confirma que el contingente militar español está en extrema alerta y preparado para intervenir en cualquier momento, mientras que los esfuerzos diplomáticos se intensifican para que el monarca marroquí desista de sus provocaciones».

La lectura es interrumpida al abrirse la puerta de acceso desde la calle. El recepcionista se levantó de su asiento para recibir al visitante.

—Buenos días, señor, le doy la bienvenida al Hotel Tívoli. ¿En qué puedo servirle? ¿Desea una habitación?

—Soy el subinspector Gálvez y…

—Ah, sí. Resulta que esta mañana, recuperados ya de la impresión del crimen de ayer, hemos repasado los registros del hotel y hemos comprobado que el día en que se reservó la habitación se nos entregó un pequeño paquete para su custodia en nuestra caja fuerte.

—¿Y ese paquete fue retirado? —preguntó, perplejo, el policía.

—No. Nadie lo ha retirado. —Y seguidamente colocó sobre el mostrador un pequeño paquete, de forma rectangular, envuelto con papel de regalo.

Gálvez quedó inmóvil, pensativo, todavía estupefacto por aquella nueva pista.

Cogió el paquete entre sus manos. Lo sopesó. Lo zarandeó levemente para escuchar si su contenido se movía.

Dudó qué hacer.

Al final, decidió abrirlo allí mismo, ante la mirada expectante del recepcionista.

Sacó del bolsillo del pantalón una estilizada navaja con la que cortó, con la precisión y la cautela de un cirujano, el celo que sujetaba el envoltorio.

Descubrió una pequeña caja de cartón color añil.

Ayudado con un pañuelo levantó la tapa y la depositó, cuidadosamente, sobre el mostrador.

Ambos se inclinaron, lentamente, para escudriñar el interior de la misteriosa caja.

18

—¿Cómo ha sabido que se trataba de un versículo de la Biblia?

—Me lo ha desvelado la parte inferior de la inscripción.

—¿RVR60?

—Es la abreviatura de la Biblia Reina-Valera, en su revisión de 1960. Cualquier experto en los libros sagrados lo hubiese adivinado.

—¿Biblia Reina-Valera? ¿Qué es? ¿Alguna versión prohibida por la Iglesia?

La religiosa sonrió.

—Bueno, no va del todo desencaminado.

Velarde se dejó caer sobre el sillón, apoyó los codos sobre los reposabrazos y juntó los dedos de ambas manos, formando una especie de triangulo.

—Ilústreme de nuevo —dijo, adoptando una postura de alumno aplicado que espera recibir una lección magistral de su maestro.

La monja se sentó frente a él; sus ojos brillaban de satisfacción por el hecho de que un policía reclamase sus conocimientos con el fin de resolver un perturbador crimen.

Respiró hondo.

—La primera traducción completa de la Biblia al castellano partiendo de los idiomas originales, el hebreo y el griego, la realizó Casiodoro de Reina, monje jerónimo que tuvo que huir de España para escapar de la Santa Inquisición. Hasta entonces, las traducciones provenían del latín. Tras doce años de ardua labor, por fin la Biblia de Reina, en castellano, fue publicada en Suiza, allá por el año 1569. Es también conocida como la Biblia del Oso, por tener dibujado en su portada a un oso encaramado a un árbol.

—¿Una biblia con un oso de portada? —exclamó un sorprendido Velarde.

—Todo tiene una explicación: la Iglesia solo permitía biblias en latín; cualquier traducción estaba perseguida; por eso, cuando se publicó la biblia de Casiodoro de Reina, en castellano, se evitó, intencionadamente, cualquier símbolo religioso para no delatar su naturaleza.

—¡Vaya! Ya conocemos la biblia de Reina. ¿Y Valera?

—Cipriano de Valera, en 1602 amplió y mejoró la traducción de Casiodoro de Reina.

—¿Esa es la biblia Reina-Valera?

—Así es. Y su última revisión o actualización tuvo lugar en 1960, siendo, a fecha de hoy, la biblia más seguida y aceptada en Latinoamérica y España.

—Y se conoce con la abreviatura RVR60: Reina-Valera revisión 1960.

—Cuando he advertido la abreviatura que identificaba la versión de la Biblia, he imaginado que el resto de la inscripción se refería a una cita bíblica o versículo.

—No cabe duda de que el asesino tiene cierta cultura religiosa —aseveró Velarde.

—Es cierto que existe mucha literatura escrita en torno a los textos sagrados y a sus distintas versiones o traducciones, pero, como he dicho anteriormente, la Reina-Valera en su actualización de 1960 es la Biblia que rige en nuestro país; no requiere ser un erudito para tener conocimiento de su existencia.

El policía quedó pensativo. Seguidamente miró su reloj y se alzó, abruptamente, de su asiento.

—¡Vamos! La invito a comer.

—¿Cómo? Pero…

—Venga, no se haga de rogar, conozco un buen restaurante cerca de aquí.

—Pero…

—¿Las monjas no comen?

Se produjo un breve silencio, como si la religiosa necesitase meditar su respuesta.

—Claro que sí. —Aurora se levantó, lentamente.

—¿Entonces…? —Velarde la miró de una forma peculiar, entre la dulzura y la seducción.

19

Gálvez se sorprendió al advertir un inusual número de furgones policiales en la puerta de la Jefatura Superior de Policía. Se acercó a un agente uniformado.

—¿Ha ocurrido algo?

—Los de la Político-Social.

—¿A quién han detenido esta vez? ¿Más estudiantes?

—No, a varios «húmedos».

—¿Sabes quiénes son?

—El capitán de Infantería Quijano, el comandante de Ingenieros Ribó y un guardiacivil, el teniente coronel Díez-Abad.

—Hostia. Peces gordos.

—Sí, un buen palo para esos traidores.

El subinspector no respondió, se limitó a continuar su camino hacia el interior de la sede policial con su paquete debajo del brazo. Recorrió varios pasillos hasta llegar a un pequeño despacho con cuatro mesas de oficina. Se sentó en una de ellas, posiblemente la más desordenada; abrió uno de los cajones y depositó en él la pequeña caja de color añil.

Se recostó sobre el sillón sin poder evitar pensar en los militares detenidos.

Su mente, casi de forma instintiva, rememoró el origen de los «húmedos». En septiembre del año anterior se había constituido en Barcelona una asociación clandestina que aglutinaba a militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. La Unión Militar Democrática, la UMD, personificaba la oposición democrática dentro del bastión sobre el que se sustentaba el Régimen: el Ejército.

A los militares que pertenecían a esta asociación prohibida se les conocía despectivamente como «húmedos» por derivación de sus siglas.

Los miembros buscaban concienciar a la mayor parte posible de los mandos castrenses que el Ejército no podía suponer un obstáculo a la transición democrática una vez muriese Franco. Consideraban que el Régimen tenía los días contados, pero sabían que la cúpula militar estaba formada por militares reaccionarios que no estaban dispuestos a perder el poder consolidado tras casi cuarenta años de dictadura.

El Régimen franquista ordenó una contundente persecución de los militares «húmedos», temeroso de que en España pudiese reproducirse la Revolución de los Claveles habida en Portugal en abril de 1974, donde gran parte del ejército se enfrentó a sus generales y provocó la caída de la dictadura de Salazar.

Gálvez recordó, asimismo, que una semana atrás, el capitán José Domínguez, de la Fuerza Aérea, exiliado en París, ofreció una rueda de prensa internacional recalcando que el único objetivo de la UMD era la transformación de España en un régimen democrático, y mostraba su apoyo al príncipe Juan Carlos siempre y cuando fuese la decisión del pueblo español refrendada en unas votaciones democráticas.

La repercusión mediática de aquella rueda de prensa intensificó, aquí, en España, la represión hacia los militares rebeldes, pero también provocó un incremento exponencial de su dimensión política, hasta el extremo de que prestigiosos juristas de la oposición ofrecieron rápidamente sus servicios profesionales a los militares detenidos.

Tal fue el caso de Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Múgica, José Bono o José María Gil Robles.

Gálvez no comulgaba con ningún movimiento opositor al Régimen, e incluso albergaba serias dudas sobre la legalización futura del resto de partidos políticos, pero consideraba que las ansias de libertad de la sociedad española requerían, indefectiblemente, una transformación democrática. Por lo que lamentaba profundamente que en los estertores de Franco, con todo un futuro incierto por delante, se recrudeciese la persecución política.

Tenía claro que aquellos militares detenidos por la Político-Social no eran delincuentes, ni un peligro para España, solo valientes patriotas que arriesgaban su privilegiado estatus social con tal de perseguir un sueño: los militares facilitando y liderando el cambio político y social que anhelaba la sociedad española.

20

La monja mostraba cierto nerviosismo sentada en aquel restaurante y acompañada de un hombre que le era prácticamente desconocido.

En aquel instante cualquier nimia decisión suponía un dilema crucial: cómo colocar las manos, la postura más adecuada del cuerpo para transmitir seguridad y confianza, la actitud para interactuar con su acompañante, ¿sobriedad cordial o amabilidad mesurada?

Con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre el mantel, miraba a un lado y a otro del salón mientras esperaba que el policía se sentase. Con el rabillo del ojo le observaba minuciosamente —sus gestos, sus movimientos, su entonación—, cómo saludaba efusivamente a una mujer de edad avanzada con atuendo de cocinera que no cesaba de abrazarlo y acariciarle la cara.

Ella disimuló cuando el policía regresó a la mesa.

—Disculpe, quería saludar a la dueña del restaurante.

—Le tiene mucho aprecio.

—Es un cariño recíproco. Hace más de diez años que nos conocemos, pero hacía meses que no me pasaba por aquí. Estoy seguro que le gustará la comida.

Se produjo un silencio incómodo; ella sorbió de su vaso de agua mientras él untaba un poco de alioli sobre una rebanada de pan.

—Bueno, hábleme de usted —propuso el inspector—, prácticamente no nos conocemos…, no obstante serme de gran ayuda.

—Exagera.

—No, de verdad, estoy entusiasmado por el hecho de que haya descifrado la inscripción de la frente. Un gran avance en la investigación que se lo debemos a usted.

—Cualquier prelado podría haberlo hecho.

—Puede, pero fue usted y no otro quien me facilitó esa información y, por ello, repito, le estoy muy agradecido.

Ella bajó la mirada, quizá un poco avergonzada.

—Hábleme de usted —insistió él.

—Hay poco que contar, inspector Velarde.

—¡Víctor!

—¿Cómo?

—Llámeme Víctor, por favor.

—Bien… Víctor…, le decía que hay poco que contar sobre mí; ya le comenté que soy licenciada en Teología y profesora de Derecho Canónico. Desde los diecinueve años pertenezco al Instituto Secular Misioneras Apostólicas del Amor Divino.

—¿Secular? —interrumpió el policía—. El canciller la presentó como la hermana Aurora, como una monja.

—Y, en la práctica, lo soy. Es cierto que no formo parte de ninguna congregación u urden religioso de formato tradicional, con hábito y convento, pero nuestra vocación de vida y entrega a la Iglesia es plenamente equiparable a la condición de monja entendida en sus estrictos términos. Los institutos seculares son una de las últimas formas de vida, de consagración a la fe cristiana, que nacieron para atender las necesidades que la Iglesia encuentra hoy al realizar su misión social. Fueron reconocidos por el papa Pío XII en 1947.

Velarde quedó pensativo.

—Pero…, ¿es una…?

—Soy una monja secular.

—¿Y tienen las mismas…, obligaciones que una monja normal?

Aurora sonrió.

—¿Quiere saber si también profesamos el voto de castidad?

El policía quedó aturullado, sin saber cómo reaccionar, sabedor de su indiscreción.

—Bueno… —carraspeó, azorado.

—Nos consta que la severidad de nuestras responsabilidades u obligaciones pueda sorprender a la mayoría de la gente, más, si cabe, tratándose de un hereje empedernido como usted. A saber qué imagen perturbadora y patológica tendrá usted de nosotras; seguro que nos considera unos bichos raros: mujeres sin voluntad propia e intelecto decadente que reducen su marco vital a abrazar la fe y a una convivencia humilde sin excesos.

La religiosa parecía haber superado la barrera del nerviosismo y la incomodidad, y se atrevía con comentarios jocosos e irónicos.

—Se equivoca. Es cierto que tengo una idea preconcebida de todo lo que envuelve a la religión católica, o a cualquier otra religión, sea la que fuere.

—¿Un prejuicio?

—Un juicio de valor. Es inherente a la condición humana juzgar y valorar las percepciones que nos llegan sobre cualquier materia. Pero no es mi intención participar en disquisiciones o debates tan profundos o sesudos —intentó zanjar el tema de conversación regresando a la pregunta inicial—. Solo pretendía conocer la esencia o la naturaleza de una monja secular.

La religiosa contestó de inmediato, casi de corrido, como si fuese una respuesta aprendida de memoria o expresada en numerosas ocasiones.

—Entregamos la propia vida a la consagración de Cristo y al apostolado de la Iglesia, pero con la plena vocación de una presencia y de una acción renovadora desde dentro del mundo para perfeccionarlo y santificarlo.

—Ya —exclamó, casi de forma inaudible.

Ella sonrió al ver el rostro confuso del policía.

—Hay dos formas de entender la entrega y vocación cristiana: la vida contemplativa, basada en la oración, el recogimiento, el aislamiento de la realidad que nos rodea; es el ejemplo de las órdenes católicas tradicionales que visten sus hábitos y conviven de forma silenciosa agrupados en los conventos o monasterios.

—Sí, las monjas de toda la vida, las que todos tenemos en mente —intervino el inspector para transmitir su interés en la conversación.

—Pero también hay otra forma de consagración de la fe cristiana, quizá más actual, quizá más moderna, que busca comprender las necesidades materiales y espirituales del rebaño de Cristo, y ello exige, indefectiblemente, nuestra presencia, la de las monjas seculares, en todos los estamentos de la sociedad, en igualdad de conocimientos y capacidades que el resto de ciudadanos, con implicación y actitud activa frente a esa sociedad que se pretende conocer. Resumiendo, las monjas seculares hemos elegido servir a Dios desde dentro de la sociedad, no apartándonos de ella; queremos desplegar el evangelio sobre los problemas cotidianos.

—Ahora distingo las diferencias entre ambas formas de consagrarse a Dios.

—Para impartir la fe a nuestros conciudadanos hay que ser como ellos, conocer sus problemas, sus ansias, hay que embarrarse, remangarse, mancharse las manos si hace falta, sudar, sangrar, reír, disfrutar de nuestros trabajos…, siempre junto al resto de creyentes. Esa es la vocación de las órdenes católicas seculares. ¿Lo tiene claro ahora?

Velarde asintió con la cabeza. Iba a responder, pero oyó de nuevo la voz de Aurora.

—Y sí, las monjas seculares seguimos los tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia.

Él volvió a ruborizarse.

—Lo siento, creo que he sido muy indiscreto.

—No tiene por qué disculparse. La curiosidad es inherente a un policía.

—Ya. La curiosidad mató al gato.

A ella se le escapó una sutil carcajada que animó a un ofuscado Velarde.

21

La comida entre el policía y la religiosa se desarrolló de forma distendida.

Fueron diversos los temas de conversación. Él se interesó por las rígidas normas de convivencia que suponía trabajar en la archidiócesis, dentro de una jerarquía dominada absolutamente por hombres. Ella le confesó la satisfacción que le suponía el contacto con los jóvenes estudiantes cuando impartía clases de Derecho Canónico en la Universidad de Valencia.

Velarde orilló su habitual corrección y mesura y se esforzó en mostrarse afable, recurriendo a amenas anécdotas profesionales o de su época de estudiante universitario.

Aurora también se despojó de su halo de circunspección y formalidad y adoptó una postura relajada con un lenguaje gestual que denotaba cordialidad. Incluso llegaron a bromear sobre la hipotética conversión de Velarde al clero y su similitud con el escalafón policial y el reparto de competencias.

—Ambos pertenecemos a organizaciones piramidales donde las órdenes se deslizan en cascada. Y en ocasiones ni las entendemos ni las aceptamos, pero no queda más remedio que cumplirlas a regañadientes —aseveró Aurora.

El policía asintió con la cabeza, de forma silenciosa, con resignación; su rostro, de pronto, devino sombrío. Ella se percató de ello.

—¿He dicho alguna impertinencia?

—No —se esforzó en sonreír—, sus palabras me han traído a la memoria conflictos personales derivados de la actual situación política.

Ella se inclinó, como signo de atención.

—¡Cuénteme!

—Usted lo acaba de decir. Hemos de cumplir órdenes aunque no las consideremos adecuadas o…

—¿Justas? —espetó Aurora.

—Eso..., justas.

—¿Se refiere a la represión?

—¡Vaya! No se le escapa nada para ser una… —Velarde se frenó en seco, al considerar inapropiado su comentario.

—Para ser una monja.

Ambos sonrieron.

—Así es —continuó el policía—. Llevo años viendo como muchos de mis compañeros se limitan a perseguir a chavales imberbes en las universidades, o a sindicalistas o a cualquiera con ansias de que todo cambie para bien. El cumplimiento del deber frente a la conciencia personal. Todo un dilema para un policía.

De forma inconsciente, la religiosa depositó sus manos sobre las de él.

—La conciencia siempre.

Y las retiró de inmediato cuando se percató de ello, ruborizada por aquel inocente acto reflejo.

Velarde se apresuró a cambiar de tema y le señaló una pequeña medalla que le colgaba del cuello.

—He observado que en muchas ocasiones la acaricia con los dedos.

—Oh, sí. —Y la religiosa la tomó con ambas manos—. Es Santa Inés de Roma, una niña que sufrió martirio en la época romana. Siempre se la representa con un corderito en brazos, símbolo de su virginidad e inocencia. Yo, a veces, también me sorprendo acariciándola, es como si esta medalla me transmitiese fuerza y confianza. ¿Y usted? ¿No tiene fe en alguien o algo?

—No, si se refiere a si creo en favores de algún santo o reliquia concreta.

—¿Cuál es su historia?

—¿Mi historia? —se sorprendió Velarde.

—Todo aquel que se aleja de Dios oculta una historia. ¿Fue a un estricto colegio de curas? ¿Tuvo una adolescencia difícil? ¿O simplemente se considera un progre racional y rebelde que niega cualquier intervención divina? Dígame, ¿cuándo dejó de creer en la religión?

Velarde esbozó una sonrisa.

—Dejé de creer en Dios…, cuando perdí la fe en el hombre.

—Vaya, curiosa argumentación.

—¿Por qué creer en lo divino cuando me perturba lo terrenal? Crímenes, violaciones, traiciones, brutalidad, instintos primarios, crueldad, salvajismo…

—Justamente por eso, porque somos un mundo imperfecto —señaló Aurora.

—He visto demasiado horror como para considerar que somos el juguete roto de un dios caprichoso.

Ella optó por no responder, adoptando un gesto amable de condescendencia. Prefirió seguir escuchando.

—Ahora bien. —Velarde sustituyó su semblante sombrío por una sonrisa irónica—. No obstante mi condición de ateo empedernido, tengo previsto acercarme a Madrid para ver el musical ese..., ¿cómo se llama? Jesucristo Superstar, con Camilo Sesto y Ángela Carrasco.

—Está teniendo mucho éxito, pero creo que es una versión del martirio de Cristo bastante…

—¿Irreverente?

—Extravagante.

—Lástima que no la representen ahora en Valencia. Seguro que usted me hubiese acompañado —afirmó, con voz engolada.

—¡Quién sabe!

—¿Las monjas pueden ir al teatro o al cine?

—Claro.

—¿Con un hombre que, además, es un hereje?

Ella soltó una carcajada.

22

El comisario Ballesteros era un hombre de pocas palabras y peor carácter. Alto y corpulento, con una incipiente alopecia y un poblado bigote canoso que le confería cierta severidad. Rondaba los sesenta años, pero aparentaba bastantes más, quizá debido al exceso de ingesta de alcohol o por las múltiples ocasiones en que se extralimitó en sus funciones utilizando métodos violentos para sonsacar confesiones. Se autodefinía como un patriota modélico que guardaba fidelidad y servilismo a los principios fundamentales del Régimen. Compartía con los policías de la Político-Social su animadversión y desprecio hacia comunistas, socialistas, sindicalistas, homosexuales, universitarios y todo aquello que inspirase modernidad o progreso.

Palabras tales como «libertad», «derechos», «justicia» o «democracia» le producían urticaria. Convencido de que el único camino posible para perpetuar la dictadura era la represión inmisericorde de los opositores.

Todos los sábados por la tarde tenía dos citas ineludibles: la misa de ocho de la tarde, con toda la familia, en la parroquia de San Gabriel y, pocas horas después, a las once, con los amigos, en un burdel situado en la carretera de Alboraya, donde abundaba el alcohol y el sexo a costes pagados.

—¡Gálvez!

La grave voz de Ballesteros sobresaltó al subinspector, sentado en su escritorio.

—Dígame.

—En media hora vendrá una unidad móvil de la televisión a grabar varias tomas dentro de la jefatura.

—¿Es por la detención de los militares?

—Pues claro. Nos entrevistarán a Carmona y a mí para que expliquemos el operativo. También vendrá el Gobernador Civil a felicitarnos expresamente; no te quedes aquí dentro; le esperas fuera, con el resto de compañeros. Y después de las fotos, de nuevo al tajo.

—De acuerdo.

—Quiero que toda España sepa que nosotros hemos atrapado a esos cabrones. Colaboración total con los periodistas.

—Bien.

—En cambio —el timbre de voz del comisario devino aún más rudo—, quiero absoluto mutismo en el tema del obispo; que a nadie se le escape una puta palabra; díselo a Velarde cuando venga. ¿Entendido?

—No se preocupe; llevamos la investigación con total discreción.

Ballesteros dio media vuelta sin ni siquiera despedirse.

23

—Por fin, ¿dónde te habías metido? —espetó Gálvez cuando vio entrar a su compañero—. Te has perdido el circo propagandístico que ha montado Ballesteros.

—No me interesa.

—Ni a mí, pero el jefe ha pasado lista.

Velarde reaccionó con total indiferencia.

—No lo vas a creer, pero tengo la respuesta al enigma de la inscripción de la frente; se trata de un versículo del Antiguo Testamento: «Castigaré a los impíos por su iniquidad; acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados» —leyó su bloc de notas.

—¡Joder! ¡Cuánta dureza!

—Sí, parece que simboliza la capacidad divina de impartir justicia y una advertencia expresa para quienes se alejan de los postulados cristianos.

—Tiene sentido. El asesino se ensaña con la víctima, evidenciando que se trata de una cuestión personal relacionada con su condición de sacerdote y, entre medias, un mensaje sobre el castigo. Para mí, que el asesino se ha tomado la justicia por su mano.

—Sí..., ante la pasividad de Dios.

—O un loco que se cree ser Dios.

—¿Un loco inteligente y calculador? No creo. La locura es instintiva y pasional. Aquí hay demasiada premeditación.

—Pues yo también tengo una novedad. —Gálvez sacó del cajón la pequeña caja color añil, depositándola sobre la mesa con sumo cuidado, como si se tratase de un artefacto explosivo.

—¿Que es eso? —exclamó, sorprendido, Velarde.

—Un regalo del mismísimo asesino; expresamente para nosotros.

El inspector abrió la caja sin más preámbulos y quedó absorto contemplando su contenido.

—Sácalo. Lo han procesado los de la científica y no han encontrado ni una sola huella —señaló Gálvez.

—¿Qué coño es? —Y Velarde lo sacó de la caja muy lentamente y con gesto de absoluta estupefacción.

—Lo que ves: un puto libro de poesía.

—Cementerio de Sinera, de Salvador Espriu.

—Ábrelo y verás que en la primera página hay escrito a mano un nuevo mensaje.

Velarde levanta la tapa dura del libro.

—Isla 3 b – 331.

—Pues sí —exclamó, con sorna, Gálvez—. Un nuevo enigma. El asesino o los asesinos se burlan de nosotros.

—¿Tienes alguna idea de lo que puede significar?

Su compañero negó con la cabeza, con cierto semblante de resignación.

—Lo he hojeado por encima y solo contiene poemas sobre distintas materias. No parece que tenga nada raro.

—Ya. Pero esconde un mensaje.

—De nuevo necesitamos ayuda.

—Y creo que sé quién nos la va a prestar —añadió Velarde mientras pasaba inconscientemente las hojas de aquel poemario—. Tengo un amigo que imparte clases de Literatura en un instituto. Es un tío muy raro, poco sociable, pero un erudito en la materia, todo un ratón de biblioteca.

—Pues mañana, a primera hora, habrá que ir a visitarlo. ¿Cómo se llama?

—Héctor Capó, pero todos lo conocen por Hurón.

24

Sonó el teléfono.

Velarde lo descolgó y oyó la voz de la secretaria.

—Víctor, tengo en la línea dos a un hombre que insiste en hablar contigo. Dice que se trata de un tema particular.

—Gracias, Eugenia.

Y seguidamente pulsó el botón correspondiente.

—Buenas tardes, soy el inspector Velarde. ¿Con quién hablo?

La voz del interlocutor era pausada, sosegada.

—No me conoce, por lo que mi nombre no le dirá nada.

—¿Qué es lo que quiere?

—Hablar con usted; lo antes posible.

—¿Por qué motivo?

—Quiero facilitarle información de su interés.

—¿De mi interés?

—Sí, que atañe a su pasado.

—Oiga… —reaccionó enérgicamente el inspector.

—No me malinterprete, no pretendo sacar ningún trapo sucio. Solo contarle cosas que quizá desconozca.

—En la misma acera de la jefatura, a unos treinta metros en dirección al cauce del río, hay una cafetería llamada Merengue. ¿Nos vemos en una hora?

—Allí estaré.

25

Sentados en una cafetería, los dos policías recapitulaban sobre lo acontecido a lo largo del día.

—Y cuando he regresado a jefatura me he encontrado con el mogollón de periodistas y a Ballesteros sacando pecho por la detención de los militares «húmedos». Ha dado una rueda de prensa junto con Carmona, Ruiz y Ayala. ¡Gilipollas! —Y bebió de su vaso de tubo.

—Voy a pedir otro ponche Caballero con hielo. ¿Te pido otro gin tonic?

Velarde negó con la cabeza.

—No me has contado nada del ayudante que te ha asignado el canciller y que ha descifrado el versículo de Isaías. ¿Es otro cura hosco y malencarado?

Velarde sonrió.