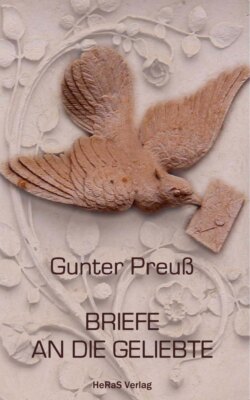

Читать книгу Briefe an die Geliebte - Gunter Preuß - Страница 3

NANGA PARBAT

ОглавлениеNackter Berg, nordwestlicher Eckpfeiler des Himalaja, 8125 Meter, steil zum Industal abstürzend und stark vergletschert

Geliebte,

inzwischen ist so viel und auch so wenig passiert. Vergessen habe ich Dich nie; aber es gab Zeiten, da war Dein Bild verblasst in all den Gesichtern. Heute sehe ich Dich, wie damals, klar und lebendig vor mir. Erinnerst Du Dich? Der Krieg war erst ein paar Jahre vorbei, die Städte sahen wüst aus, wir alle waren arm und hungrig, aber es war die Zeit der Hoffnung.

In den Sommerferien hatten meine Eltern mich zu Verwandten geschickt, die im Auendorf D. eine Fleischerei besaßen. Ich war zehn Jahre alt und branddürr, als ich in diesem Sommer nach D. kam. Eine Fleischerei versprach das Schlaraffenland. Am Abend war ich in dem kleinen Gehöft, das sich in der Dorfmitte befindet die Form eines Hufeisens hat und Laden, Wohnräume, Stall, Schuppen und das Schlachthaus einschließt, angekommen. Onkel und Tante, mein Cousin und meine Cousine saßen im an den Laden grenzenden Wohnzimmer beim Abendbrot. Die Gesichter der Erwachsenen waren müde, ihre Ellbogen stützten auf der Tischplatte die schweren Körper ab, eine Uhr tickte hart, auf dem Tisch stand ein Kuchenteller voller Wurstzipfel, daneben lagen Scheiben vollkornigen Brotes, es roch nach Geräuchertem. Das Fenster zum Hof stand offen, durch die Ritzen der blechernen Räucherkammer drangen Qualmwolken, die zu dem hochwüchsigen Birnbaum schwebten und auf seinen Ästen saßen wie große schwerelose Vögel. Es war nichts zu hören außer Sperlingsgezeter und dem Surren der in der Gardine verfangenen Fliegen. Man ließ mir Zeit zum Essen, und es kam ein Lächeln in ihre Gesichter, als mein Hunger sich stärker zeigte als meine Scheu und ich immer wieder nach Wurst und Brot griff, den Mund noch voll, die Bissen hinunterwürgend wie ein schlingender Hund. Als ich dann wie benommen war vom Gefühl der Sattheit, das ich nicht kannte, beantwortete ich die Fragen nach den Eltern, dem Leben in der Großstadt und nach dem Vorangehen. Dann wurden mein Cousin, der gleichaltrig war, und ich schlafen geschickt. Das Bett, das wir uns teilten, füllte fast die Dachkammer aus. Die Tür zur Nebenkammer, in der die Großmutter und die Cousine in zusammengerückten Betten schliefen, war ausgehängt. Die Erwachsenen gingen mit Einbruch der Dunkelheit zu Bett; dann war nur noch das Rascheln der Mäuse zu hören, und viertelstündlich setzte für fünf Minuten das donnernde Rotieren der Kühlmaschine ein, die oberhalb der Stiege aufgestellt war. Mein Cousin und ich schwatzten, bis der Schlaf uns trennte, über die uns bevorstehenden Wochen, die wir recht abenteuerlich verbringen wollten.

In den nächsten Tagen entdeckte ich das Dorf, das eine so ganz andere Welt war als die Stadt. Hier gab es keine bis in die Keller aufgerissenen Häuser, aus denen es übel roch, keine Bettler und kaum einen Krüppel. Die Landstraße verlief schnurgerade, Kopfsteinpflaster, etwa zweitausend Schritt lang an zwei ehemaligen Großbauernhöfen, katzbuckligen Häusern, der Fleischerei, der Drogerie, dem Friedhof mit der alles überragenden Kirche und der alten Kutscherkneipe vorbei, aus Feldern kommend und in Felder führend. Von der Straße winkelten sich schmale Wege ab, an deren Rändern die Häuser ärmlicher wurden, bis hin zur nicht mehr benutzten Wassermühle, dem schnellfließenden Mühlgraben und den sich anschließenden Wiesen. Über den Dächern gab es einen weiten Himmel, die Sonne war mir näher, sie wärmte mich besser, und wo ich hinkam, erschien es mir heller. Am meisten staunte ich über die Menschen. Sie kannten einander, sprachen sich mit den Vornamen an und wussten, was in den Familien passierte. Ihre Bewegungen und ihre Sprechweise waren langsamer, aber kraftvoller als die der Stadtmenschen. Nach ein paar Tagen schon fühlte ich mich ihnen zugehörig, und auch sie zeigten mir, dass sie den Städter vergessen hatten.

Ja, das Leben wurde mir zum Abenteuer. Ich war Menschen und Dingen nahe wie nie zuvor. Manchmal verhielt ich mitten in einer Bewegung und staunte: Da war ich mir selbst begegnet, einem schmalen dunkelhaarigen Jungen mit von der Sonne verbranntem Gesicht und Schultern, spröden Lippen und begierig blickenden Augen, barfuß, auf dem Sprung, die Hände zum Zugreifen bereit. Mein Cousin und ich waren ständig zusammen. Jeden Tag wurde uns Arbeit aufgetragen, die uns Freude bereitete, solange wir sie nicht zu oft wiederholten. Wir fuhren mit einem Handwagen, vor den wir den großen schwarzen Ziegenbock spannten, Asche auf die Halde, kescherten aus dem Dorfteich Eimer voll Meerlinsen für die Enten, trieben mit Räucherstöcken die Schweine ins Schlachthaus, erledigten Einkäufe und holten Gras von den Wiesen. Hatten wir Freizeit, meist nach dem Mittagessen, bei dem wir aus Schüsseln Graupensuppe mit Fleisch- und Wurststücken voller Heißhunger löffelten, bis die Bäuche prall schwollen, liefen wir in den Auwald und badeten in einem der Tonlöcher. Erfrischt rannten wir auf die sonnenheißen Felder, gruben nach Mäusen und Hamstern, sammelten in Flaschen Kartoffelkäfer, die wir auf der Bürgermeisterei abgaben für ein paar Pfennige, mit denen wir uns Eis kauften und Pfefferminzstangen. Abends saßen wir im Hof auf den warmen Steinstufen, die ins Wohnhaus führten, und ließen bunte Glasmurmeln von einer Hand in die andere rollen. Unsere Müdigkeit war augenblicklich verschwunden, als eine Handglocke ertönte und darauf eine heisere Stimme rief: "Puparsch! Puparsch!" Wir stellten uns auf dem kleinen Platz in der Dorfmitte in die freudig erregte Menschenschlange und ließen uns die Eimer bis zum Rand mit Braunbier füllen. Wieder im Gehöft, versammelte sich die Familie auf dem Hof, Fröhlichkeit kam auf, es wurden Flaschen gespült und das Braunbier mit einer Kelle über einem Trichter hineingegossen. Die Flaschen wurden in den Keller getragen, wo sie mindestens eine Woche unangerührt lagern sollten. Aber schon am nächsten Tag hatten mein Cousin und ich bei der Großmutter durchgesetzt, dass eine Flasche geöffnet werden durfte. Wir waren von den Erwachsenen lachend vor der Wirkung des noch zu frischen Bieres gewarnt worden. Doch die dunkelbraune Flüssigkeit schmeckte süß, und wenn man den porzellanenen Verschluss gegen den Flaschenhals schlug, quoll weißer, nach Hefe und Zucker duftender Schaum über, den wir mit geschlossenen Augen schlürften. Bald darauf krümmten wir uns bleich und stöhnend auf den Holzklos. Am nächsten Morgen war uns besser, und schon am Mittag bettelten wir die Großmutter um Erlaubnis, eine zweite Flasche öffnen zu dürfen.

Für die Dörfler war der Höhepunkt des Sommers ein Gartenfest, das sie Unser roter Lampion nannten. Schon Tage zuvor begannen Erwachsene und Kinder mit der Vorbereitung. Der Gartenverein befand sich dreihundert Schritt vor dem Ortseingang. Zwei Jahre nach dem Krieg war von dem ehemaligen Großbauernbesitz jedem Dörfler eine gleich große Parzelle zugesprochen worden, hundert Quadratmeter, in denen sogar um die Stämme der Obstbäume Kohlrabi und Weißkraut gepflanzt waren. An einem Sonnabendnachmittag war es endlich soweit, die Dörfler zogen in Familie, in ihren besten Sachen und gemessenen Schrittes zum Dorf hinaus. Der Tag war heiß und schwül, vom Gartenverein waren die Klänge einer Blaskapelle zu hören und manchmal ein Jauchzer, als probiere jemand aus, was in ihm steckt. Ich ging mit der Fleischerfamilie neben meinem Cousin, wir glänzten wie polierte Äpfel, der Onkel bestimmte den Schritt, grüßte nach links und rechts, tauschte mit Nachbarn Worte über das Wetter, die Ernte und die Weltlage. Alles, Menschen, Straßensteine, Häuserwände, Pappeln, Getreide und Lerchen, war in Festtagsstimmung. Kraft strömte von einem zum anderen, verband Menschen und Dinge miteinander, und nichts war ausgeschlossen. In der Gartenanlage trennten sich die Kinder von den Erwachsenen, und wir rannten durch die labyrinthisch verzweigten engen Gänge, bis wir einen Platz erreichten, in dessen Mitte auf einem hölzernen Podest die Musikanten standen und ihre goldglänzenden Instrumente an den Mund pressten und in Richtung Himmel hielten. Aus Brettern und Kisten waren Buden erbaut, aus denen Streuselkuchen, vom Onkel hergestellte Bockwürste und bunte Luftballons mit aufgemalten weißen Tauben verkauft wurden. Mit Stoffbällen konnte nach einer Pyramide aus Blechbüchsen geworfen werden, über einem schwarzen Vorhang hämmerten Kasper und Teufel mit Pritschen aufeinander ein, von einem wuchtigen Tisch waren die Aufschläge lederner Becher und das Rollen der Würfel zu hören. Die alten Weiber, schwarz gekleidet, die Gesichter fast versteckt hinter schwarzwollenen Tüchern, standen vor einem offenen Feuer, dem sie ihre knochigen Hände entgegenstreckten, als frören sie an diesem heißen Hochsommertag. Eine von ihnen brannte Malzbonbons, die dem satten Duft nach warmer Erde und trockenen Gräsern eine Süße gaben, dass man meinte, jedes Ding sei zu essen. Etwa fünf Meter hoch ragte ein Mast, an dessen Ende ein Strohkranz angebracht war, von dem an bunten Bändern befestigte Würstchen und kleine Kuchen herabhingen. Jungen und Mädchen waren aufgefordert, am Mast hochzuklettern. Ein Mann ließ mit einem Seil den Kranz herunter - und griff die Hand des Kletterers nach dem begehrten Ding, zog er ihn ruckartig wieder hoch. Das Seil wurde so betätigt, dass auch der Schwächste, wenn er sein Bestes gegeben hatte, sich ein Stück Kuchen greifen konnte. Der stärkste und mutigste Junge kletterte dann bis zum Mastende und zog unter dem Geschrei der Kinder und dem Beifall der Erwachsenen den geplünderten Kranz herunter. Polternd rollte die Kegelkugel, Bier und Waldmeisterlimonade wurden ausgeschenkt, die älteren Jungen und Mädchen fanden sich zum Tanz, die Alten saßen im Gras und auf mitgebrachten Stühlen, die Gesichter der Frauen und Männer zeigten Beständigkeit und Gelassenheit, sie bewegten sich wohlig-schläfrig wie starke Tiere, und wir Kinder konnten unter ihrem Schutz um so ausgelassener rennen und springen.

Wäre ich während meines Aufenthalts in D. gefragt worden, was mir fehlte, ich hätte nichts nennen können. Ich erfuhr es in dem Augenblick, als ich Dich sah. Ich weiß nicht, ob ich Dir schon vorher im Dorf begegnet bin; aber erst in dieser Stunde in den Gärten - es war Abend geworden - erkannte ich Dich. Mitten im Spiel standest Du vor mir - ich hatte Dich oder Du hattest mich fangen wollen -, unsere Hände hielten einander fest, und wir sahen uns in die Augen, überrascht, erstaunt und auch ein wenig erschrocken. Du warst etwas kleiner als ich, hattest dünne Arme und Beine, die aus einem weißen Kleid, das über der Brust fleckig war von verschütteter Limonade, hervorschauten. Deine Haare, schwer und kornfarben, waren zu zwei Zöpfen geflochten, an deren Ende weiße Schleifen wie große Falter saßen. Deine Augen waren hell und blickten freundlich und misstrauisch zugleich. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten habe, es war in mir etwas von Dir angerührt, von dem ich nichts wusste, aber manchmal doch etwas geahnt hatte. Irgendjemand aus der Kinderschar, die uns umstand, lachte. Da sagtest Du: "Pah!", zogst Deine Hände weg, lachtest, schlugst mich an den Arm, riefst: "Du bist's!", und liefst weg. Bis zum späten Abend, als die Kinder nach Hause geschickt wurden, sind wir uns abwechselnd davongerannt, um uns fangen zu können. Mit den Kindern, Du mit denen, ich mit jenen, gingen wir mitten auf der Straße zum Dorf. Es hieß, dass sich in der Gegend ein Kindermörder herumtreiben würde. Wir Jungen, mit Knüppeln und Taschenmessern bewaffnet, riefen ins Dunkel: "Wer da?", und ließen unsere Taschenlampen aufleuchten. Die Mädchen schrien, wenn ein Junge rief und auf einen Baum oder den Straßengraben zusprang. Die Jungen versuchten tief zu lachen wie ihre Väter oder Onkel, und sie sagten, dass sie es jedem, der einem der Ihren zu nahe käme, schon geben würden. Auch ich prahlte, auch Du schriest begierig auf. Ich war nur für Dich da, in jedem Atemzug, jedem Blick, jeder Bewegung. Es war mir, als hättest Du mir im Spiel ein Geheimnis zugeflüstert, woran ich, wenn ich es nicht für mich behielt, sterben würde. Am Ortseingang warst Du verschwunden. Ich warf den Stock weg und trottete meinem Cousin hinterher. Das war meine erste Nacht, in der ich nicht schlafen konnte. Durch das Dachfenster sah ich einen grünen Mond. Mir war sonderbar heiß hinter der Stirn, und etwas quälte mich. Mir fiel Dein Name nicht ein.

In den folgenden Tagen begegneten wir uns oft, und obwohl wir uns nie verabredeten, war es kein Zufall. Es war wohl eine Art Instinkt, der uns zueinander leitete. Wir sahen uns im Laden des Drogisten, in der Sonnenglut auf einem Feld, in einem von Straßenbauern ausgehobenen, sich durchs Dorf ziehenden Graben, in der Turnhalle und im Dachgestühl der Kirche, wo sich an den Sonntagvormittagen die Jungen darum balgten, wer an den Seilen ziehen und die schweren Glocken läuten durfte. Und oft begegneten wir uns auf dem Friedhof im dichten Laub einer Kastanie. Jedes Mal, wenn ich Dich sah, durchfuhr es mich heiß, ich spürte einen Schmerz, der mir Lust machte, und es war ein Schrei in mir, den ich mit Mühe zurückhielt. Wenn ich mich dann etwas beruhigte, hätte ich singen wollen, die Melodie hatte ich, aber die Worte fehlten mir.

Nie sprachen wir miteinander. Oder ich erinnere mich nicht. Und ich hatte Zeit, unendlich viel Zeit. Manchmal stieg ich nachts aus dem Dachkammerfenster, kletterte am Gerüst für den Wein nach unten, rannte zum Dorfrand, wo in barackenähnlichen Häusern die Pommerschen wohnten, meist Mütter mit ihren Kindern, die es nach dem Krieg hierher verschlagen hatte. Du wohntest in der ersten Baracke. Ich kannte das Fenster, hinter dem Du mit drei Geschwistern schliefst. Ich wollte Dich rufen, Dir sagen, dass wir jetzt aufbrechen könnten, losgehen, Du wüsstest, wohin. Aber mir fiel Dein Name nicht ein. Keiner der Namen, die ich kannte, wollte zu Dir passen. Mein Cousin behauptete, Du heißt Anne, da musste ich lachen. Du hast einen anderen Namen. Ich wusste, eines Tages würde ich ihn von Dir erfahren.

Als die Sommerferien zu Ende waren, ging ich ohne Abschied von Dir. Ich wusste, wir würden uns bald wiedersehen. Als ich in den nächsten Sommerferien nach D. kam, warst Du in einem Ferienlager an der Ostsee. Ich war enttäuscht, aber nicht beunruhigt. Auch im übernächsten und dem darauffolgenden Jahr sahen wir uns nicht. Die Pommerschen waren aus den Baracken ausgezogen, sie hatten Wohnungen bekommen in anderen Dörfern und in Städten. Dein Verschwinden nahm mir nicht den Mut, ich war voller Vertrauen auf uns, und Du warst mir nahe wie am ersten Tag unserer Begegnung.

Ich hatte keine Ahnung, in welche andere Welt mich das Erwachsensein bringen würde. Die Welt war zugleich größer und enger geworden. Die Flügel, die ich vor Kurzem noch zum Fliegen benutzt hatte, waren mir beschnitten worden, ich musste mich auf der Erde zurechtfinden. Jedes Ding bekam seinen Namen und verlor damit seine Sprache. Fast alles, mit dem ich in Berührung kam, hatte einen Wert, der in Geld ausgedrückt wurde. Ich hatte plötzlich Wünsche, die mir unerfüllbar erschienen und die mich quälten, ein Kofferradio, ein Motorrad ... Wer sollte das bezahlen? Ich lernte noch, und das Lehrgeld verlangte meine Mutter als Zuschuss zum Wirtschaftsgeld.

Zum ersten Mal fühlte ich Angst, Dich zu verlieren, bevor ich Dich gewonnen hatte. Jetzt musste ich Deinen Namen wissen. Ich schrieb Dir nach D.; aber alle meine Briefe kamen zurück. Niemand kannte Dich. Mein Cousin, der bei seinem Vater das Fleischerhandwerk erlernte, lachte und meinte, so ein Mädchen, wie ich es beschriebe, hätte es in D. nie gegeben.

Ich weiß nicht, wo und wie Du heute lebst; aber in der Welt musst Du sein. Du könntest mir Sentimentalität vorwerfen, die sich in Melancholie wohlfühlt. Vielleicht idyllisiere ich meine Kindheit, weil ich mein Erwachsensein nur schwer bewältige. Wer die Gegenwart nicht meistert, flieht in die Erinnerung. Wer kein Dach über dem Kopf hat, erbaut sich ein Traumschloss. Millionen Menschen sind mit mir den Weg aus der Kindheit ins Erwachsensein gegangen, und sie scheinen nichts zu vermissen außer Dingen.

Inzwischen ist es mein Beruf geworden, Geschichten zu schreiben. Ich habe eine Familie, besitze ein kleines Haus mit Garten, lebe ohne materielle Not. Für das alles, für Familie, Arbeit und Haus, habe ich gekämpft. In all den Jahren ist mir etwas Wichtiges verloren gegangen, und ich hoffe, Du kannst es mir wiedergeben. Vielleicht stellt sich meine Arbeit, das Schreiben, meinem Naturell entgegen. Früher musste ich mich viel bewegen, jetzt verbringe ich die meiste Zeit des Tages sitzend vor meinem Schreibtisch. Das Alleinsein mit meinen Gedanken fällt mir oft sehr schwer. Wenn ich an einer Geschichte schreibe, bleibt mir zu wenig Zeit, mit lebendigen Menschen in Berührung zu kommen, die Dinge anzufassen und zu bewegen. Das geschieht in meinen Gedanken, und ich habe Gottes Stellung, Welt zu erschaffen, Menschen sich begegnen oder entzweien, sich lieben oder hassen zu lassen. Tatsächlich bin ich nur dem Gesetz der Literatur unterworfen, den drei Schwestern Fantasie, Wirklichkeit und Wahrheit, die den, der sich mit ihnen einlässt, ganz verlangen.

Ich muss Dir von Liebschels erzählen. Vielleicht hätte ich mich nicht an Dich erinnert, wenn ich diese Frau nicht kennengelernt hätte, die Hanna Liebschel. Das war vor ein paar Wochen, im Frühling, und doch erschien mir unsere Welt dem Winter näher. Obwohl ich mit den Liebschels schon etliche Jahre bekannt bin, habe ich Hanna erst durch den Tod ihres Mannes begriffen. Von Kurts Tod erzähle ich Dir später. Erst musst Du erfahren, wie ich mit den Liebschels in Berührung kam.

Ich galt damals als junger Autor, es war im Mai, Woche des Buches, und ich war zu Buchlesungen eingeladen. Eine Lesung hatte ich im, ein paar Kilometer von unserer Siedlung entfernten, Dorf D. (sein Name beginnt mit demselben Buchstaben wie das Dorf unserer Kindheit) vor Schülern im ehemaligen Vereinszimmer einer Kneipe. Im Raum roch es nach Bier und abgestandenem Tabakqualm, es war kalt und feucht, wir saßen auf Tischen, denn aus unerklärlichem Grund fehlten die Stühle. Ich war aufgeregt wie immer vor einer Lesung. Mein Publikum erschien mir besonders laut und unaufmerksam. Ich überlegte, mit welcher Geschichte die Mädchen und Jungen zu packen wären. Zwei Lehrerinnen, eine ältere und eine jüngere, versuchten vergebens, mit Drohungen und Vernunftappellen Ruhe und Aufmerksamkeit zu erzwingen. Sie erreichten das Gegenteil. Mädchen und Jungen waren darauf aus, sich zu zeigen, sie stießen einander, kreischten, verschütteten Limonade und ließen selbstgefaltete Papierflugzeuge durch den Raum segeln. Um Verständnis und Nachsicht zu beweisen, die ich im erforderlichen Maß nicht hatte, ließ ich den Zirkus lächelnd über mich ergehen, bis sich dann doch mein Ärger mit ein paar Worten Luft machte.

Ich konnte meine Veranstaltung nicht beginnen. Da wurde noch einmal die Tür geöffnet, jemand rief:

"Nanga Parbat!", und augenblicklich herrschte Stille. Das war keine Stille, die sich unter Strenge und Furcht duckt, sie war eher achtungsvoll und freundschaftlich. Ein Ächzen, das Knarren der Dielen war zu hören, etwas Mächtiges bewegte sich, und dann zwängte sich, aus dem Dunkel des Flurs kommend, ein Mann durch den für ihn zu engen Türrahmen. Im Raum stand schniefend, sich mit einem Taschentuch übers schweißige Gesicht reibend, ein Koloss von Mensch. Nicht dass der Mann ungewöhnlich groß war, aber sein Umfang war der einer Tonne, seine Unterarme waren stärker als Männeroberschenkel, und den Bauch trug er wie eine Pauke vor sich her. Er war etwa vierzig Jahre alt, sein Kopf wirkte viel zu klein für den gewaltigen Körper, zumal aus seinem Gesicht die Augen gewitzt lächelten. Der Mann hob die fleischigen Hände, nickte den Kindern, den Lehrerinnen und dann mir zu, als befände er sich unter alten Bekannten. Er blickte sich suchend um, die Lehrerinnen waren in freudige Aufregung geraten, zwei Jungen wurden weggeschickt, die bald darauf mit zwei schweren Stühlen zurückkehrten. Der Mann rüttelte an den Stühlen, schob sie zusammen, setzte sich mit Vorsicht, dann aber doch aufplumpsend, er seufzte, stöhnte behaglich und sah mich erwartungsvoll an. Die ältere Lehrerin kam mit ihrem Mund meinem Ohr nahe und flüsterte: "Unser Kurt Liebschel." Von der anderen Seite raunte die junge Lehrerin: "Nanga Parbat. Nackter Berg. Sie verstehen."

Ich nickte heftig und begegnete dem beschaulich lächelnden Blick dieses Dreizentnermannes, den sie Nanga Parbat, nackter Berg, nannten, der mit seinem Eintritt eine friedvolle Atmosphäre geschaffen hatte.

Ich kann heute nicht mehr sagen, welche Geschichte ich vorgelesen habe; aber ich weiß noch genau, worüber wir lange sprachen: über das Kämpfen. Wie man Schläge wegstecken lernt. Dass man, umgeworfen, wieder aufzustehen hat. Hemingways Worte, die er den alten Fischer Santiago sagen ließ, machten die Runde:

"Aber der Mensch darf nicht aufgeben. Man kann vernichtet werden, aber man darf nicht aufgeben."

Mittelpunkt war Kurt Liebschel, Nanga Parbat, der das nicht herausforderte und nur hier und da einen Satz ins Gespräch gab. Er musste oft lachen, kollernd, sein mächtiger Körper geriet dabei in Schwingungen, die sich über die Dielen auf den Raum und schließlich auf uns übertrugen, als befänden wir uns in einem Fischerboot auf hoher See. Ich hatte den Eindruck, er brauchte das ihn erschütternde Lachen wie seine schnellen, asthmatischen Atemzüge. Während unseres Zusammenseins, das etwa zwei Stunden dauerte, trank er vier Flaschen Limonade und aß eine Unmenge Keks, der den Kindern wohl zu altbacken war.

Nach der Veranstaltung verließen wir die Kneipe, die Mädchen und Jungen stoben davon, die Lehrerinnen verabschiedeten sich mit Dank an den Schriftsteller und vor allem an Kollegen Liebschel, und sie gingen in derselben Richtung, aber auf entgegengesetzten Straßenseiten.

Kurt Liebschel lachte. "Hühner", sagte er. "Wollen Küken großziehen und hacken aufeinander ein." Es dauerte eine Minute, bis er sich mit knurrenden Lauten hinter das Steuer eines am Straßenrand parkenden Moskwitschs gezwängt hatte. Er zog krachend die Tür zu, kurbelte das Fenster herunter, stöhnte zufrieden und sagte, schwer atmend: "Wie lebt eigentlich so einer, der schreibt?"

Ich hatte bei Kurt Liebschel nicht den Eindruck, dass er eine Frage der Höflichkeit halber oder aus Langeweile stellte, er wollte eine Antwort, er wollte etwas vom anderen erfahren. Ich erzählte ihm, dass ich mit dem Ausbau des gekauften Hauses nicht weiterkäme. Ohne Beziehungen liefe wenig. Und zu bieten hätte ich eben nur ein paar in ein Buch gebrachte Geschichten. Kurt Liebschel startete den Motor und sagte diesen Satz, den ich noch oft von ihm zu hören bekam und der zeitweise in D. und näherer Umgebung zum geflügelten Wort wurde: "Da muss man dran drehen." Und er fügte hinzu: "Kommst Sonntag in der Frühe mal zu uns", erklärte, wo er im Dorf wohnte, ballte die linke Hand zur Faust und fuhr mit knatterndem Motor langsam davon.

Sonntagvormittag fuhr ich mit unserem klapprigen P 50 nach D. Es ist ein Dorf wie viele andere, buckelnde Häuschen, zwei, drei Bauernhöfe, die der Produktionsgenossenschaft gehören, Kirche, Friedhof, Bürgermeisterei, Gedenkstein für einen Antifaschisten, bellende Hunde, Enten, die ihre Küken über die staubige Straße zum Dorfteich führen, über das Kopfsteinpflaster segelnde Schwalben, alte Frauen, die aus schwarzem Tuch neugierig und misstrauisch auf den Fremden blicken. Das Dorf streckt sich lang, und an seinem einen Rand zieht sich ein hochaufgeschütteter, mit Gras bewachsener Damm hin, der sich kilometerweit nach beiden Seiten erstreckt, dahinter der Kanal, der im Bezirk Anglern und Badelustigen wohlbekannt ist. Auf der anderen Seite des Dorfes führt eine verkehrsreiche Fernstraße zur Bezirksstadt. Liebschels wohnten an dem kurzen Ende von D., keine zweihundert Meter von der Schweinemast entfernt, deren beißiger Geruch dem Ort anhaftet.

Das Haus·ist ein, von den Urgroßeltern erbautes und von den Enkeln aufgestocktes, Gebäude, das in seiner Mitte geteilt ist und von zwei Familien bewohnt wird. Die Eingänge zu Liebschels Hausteil sind ein grün gestrichenes, übermannshohes hölzernes Tor und eine ebensolche Tür. Stall und Schuppen, ein Hundezwinger und Waschhaus schaffen einen engen Hof, auf dessen grobem Pflaster sich allerlei Geflügel, Katzen, Kaninchen und zu mancher Zeit ein Schwein und ein paar Schafe tummelten.

Eine Klingel fand ich nicht, Tor und Tür standen offen. Ich ging über den Hof, stieg ein paar Stufen, öffnete die angelehnte Haustür und sah in einen mit Holz verkleideten und mit Eckbank und Bauerntisch ausgestatteten Vorraum. Ich trat hinein, es war kühl, und ich hatte den Eindruck, als würde der Raum nie benutzt. Von oben, über eine Stiege, kam mir Wärme, Schweiß- und Bratengeruch entgegen, und es waren Stimmen zu hören, Lachen, Radiomusik und das Klingeln eines Telefons. Ich nahm mit einem Schritt drei Stufen, als würde ich mich von Kindheit an hier auskennen. Die Stiege mündete in einen Flur, dessen Wände mit Jacken, Arbeitsmänteln, Hüten und Mützen behangen waren. Zwei Türen standen weit offen; die eine Öffnung ließ in eine Küche blicken, auf deren Herd es aus Pfannen und Töpfen dampfte, die andere führte in ein Wohnzimmer. Das hatte vier Fenster, von denen zwei auf die Straße und zwei auf den Hof zeigten. Zwischen den Fenstern, so dass von hier aus Straße und Hof zu übersehen waren, stand ein Plüschsofa aus längst dahingegangener Zeit. Auf ihm lag Kurt Liebschel, mit Turnhose und Turnhemd bekleidet. Im Zimmer, obwohl es etwa dreißig Quadratmeter misst, befanden sich nur wenig Möbel - eine Anrichte voller Gläser und Wimpel, darauf standen ein alter Fernsehapparat, der blass flimmernde Bilder zeigte, und ein großer hölzerner Kasten mit giftgrüner Skala und einem roten Zeiger, aus dem laut Blasmusik tönte; ein Tisch mit Krügen, Gläsern, Bierflaschen und Aschenbechern, und überall Stühle, auf denen Leute saßen, alte und junge. Auf den abgetretenen Dielen rutschten Kinder umher, die Holzscheite wie Züge, Autos und Flugzeuge bewegten. Im Raum war es heiß, die Luft war trotz geöffneter Fenster tabakqualmstickig, und da jeder sprach, fühlte ich mich in ein babylonisches Sprachgewirr versetzt, das ich aber bald zu enträtseln wusste.

Kurt Liebschel lag also auf dem in der Mitte bis zum Fußboden durchhängenden Sofa, er rauchte eine schwarze Zigarre, telefonierte, wobei er nur ab und zu sprach, nickte mir freundlich auffordernd zu, mich zu setzen. Das war nicht einfach, denn im Zimmer befanden sich wenigstens zwanzig Menschen. Jemand fasste mich am Arm und leitete mich zu einer Fußbank, die neben einem Lehnstuhl stand, in dem die Großmutter, die linke Hand wie einen Trichter vor das rechte Ohr haltend, in eine wollene Decke gewickelt saß. Ich setzte mich auf die Fußbank und sah eine Frau um die Dreißig, zierlich, aber nicht zerbrechlich wirkend, in einer Kittelschürze, die bis zu den Schultern nackten Arme dunkel gebräunt, im blonden Haar schwarze Lockenwickel. Sie sagte: "Ich bin Hanna. Seine Frau." Ihre Augen blickten beunruhigt, ihr Mund war mädchenhaft trotzig zusammengepresst, und manchmal brach sie vor allen Leuten in Tränen aus.

Sie ging zum Sofa, kauerte sich nieder, Kurt Liebschel rekelte sich mit Mühe hoch, legte seine mächtige Hand auf ihren Kopf und sagte geduldig und voller Wärme: "Na, komm schon, altes Mädchen." Sie rieb Augen und Nase an seinem Turnhemd, lachte, als sei ihr etwas Dummes passiert, lief in die Küche und kam bald darauf mit einer Waschschüssel voller Gehacktem zurück.

"Langt zu", sagte Kurt Liebschel, hieb mit einem Schlachtermesser in das durch den Wolf gedrehte Fleisch, zog einen Batzen heraus, drückte ihn auf eine dünne Scheibe Weißbrot und aß schmatzend. Kurt und Hanna hatten vor einem Jahr geheiratet. Sie hatte eine achtjährige Tochter mitgebracht, die Kurt Liebschel mit Vaterland anredete, und er rief sie Katastrophe. Dieser schwabbelnde fleischige Mann und dieses dünne, bleiche Mädchen hatten ein so inniges Verhältnis zueinander, dass sie wenig miteinander sprechen mussten. Oft beobachtete ich, wie sie sich durch einen Blick verständigten. Hanna Liebschels Vorgeschichte, wie sie selbst sagte, erfuhr ich erst Jahre später, als ihr gewandeltes Wesen auch den Ausdruck ihres Gesichts verändert hatte. Ihre Blicke hielten auf Menschen und Dingen aus, ihre Hände packten fest zu, und sie lief gerade, mit erhobenem Kopf, eine Königin in Kittelschürze, Kopftuch und Gummistiefeln. Sie war Mutter und Ehefrau, führte Haus und Hof, bearbeitete ein Stück Feld, war halbtags im Büro des Bürgermeisters tätig und hatte ein Fernstudium für Ökonomie begonnen. Nie hörte ich sie über zu viel Arbeit klagen. Kurt Liebschels "Da muss man dran drehen", setzte sie freudig in die Tat um. Sie steckte sich selbst ihre Ziele, und bei allem, was sie tat, gewann sie Kraft. Ich denke mir das so: Kurt Liebschel hatte Hanna von ihrer Vorgeschichte: zwei gescheiterte Ehen, allabendliche Kneipengänge, Liebschaften, zwei Unterschlagungen, halbjähriger Gefängnisaufenthalt, wieder Alkohol, entlastet. Im Blauen Wunder, wo Kurt Liebschel Freitagabends einen Skat drosch, hatte er Hanna kennengelernt. Als sie an nichts mehr glaubte, vor allem nicht an sich selbst, hat Liebschel sie eines Freitagabends gefragt, ob sie sich vorstellen könne, mit so einem nackten Berg, wie seine Freunde ihn nannten, zu leben. Er jedenfalls würde sich mächtig freuen, wenn sie ja sagte. Kurt Liebschel war ein weithin geachteter Mann, der einer Bäuerlichen Handelsgenossenschaft vorstand. Hanna hat ja gesagt, aber bestimmt nicht aus einem sinnverwirrenden Gefühl heraus. Ich denke mir, sie hat einfach nur eine letzte Chance für sich und ihr Kind geahnt. Und sie hat bei Nanga Parbat lieben gelernt, erst einmal sich selbst und dann die anderen Menschen.

Kurt Liebschel hat einmal zu mir gesagt, und ich denke, das war sein Glaubensbekenntnis: "Wenn du erfahren willst, wer du selbst bist und was du kannst, musst du die Kumpels zeigen lassen, wer sie sind und was sie können. Jeder muss sich selbst sein Gesicht geben. Der eigene Kopf muss wachsen. Verstehst du: damit er dran drehen kann."

Ja, Sonntagvormittags bei Liebschels saß ein munteres Völkchen zusammen: die Müllern, Köchin in der Holländer Mühle; Eduard, Bürgermeister und Rassetaubenzüchter; Lehrer Hinz, Angler und Esperantoverfechter; Bäuerin Alma, Mutter des ganzen Dorfes; Herbert Natz, Gastwirt aus Sendungsbewusstsein und wegen nicht zu befriedigenden Durstes; Heiner, Student der Kulturwissenschaft, der nach der Mutter Wunsch lieber als Mädchen zur Welt gekommen wäre; der von seiner Schwester dauerwellenfrisierte die endgültige Weltrevolution auskämpfen wollende und in Frauennähe jäh errötende Oberschüler Guevara. Und es kamen und gingen ihrer viele mehr. Wenn es der Dienst in der Kaserne Roter Stern erlaubte, kam der sowjetische Offizier Wassili und seine, an Gewicht Nanga Parbat nur einen Zentner nachstehende, Frau Tanjetschka. In den Jahren sah ich die stillen und für alles dankenden Vietnamesen Han und Nguyen, die mit den Kindern Mädchen bei der Kokosernte malten; den schweigsamen Chilenen Pedro, der das Lachen wiedererlernen wollte wie andere eine vergessene Sprache; den Kongolesen Mohammed Ali II., Exboxer, Landwirtschaftsstudent und Liebhaber deutscher Mädchen und Grimm’scher Märchen.

An den Sonntagvormittagen bei Liebschels war vieles möglich, für das man in der Woche keine Zeit, keinen Mut oder kein Vertrauen hatte. Im äußeren Vordergrund standen die Geschäfte. Es wurde gehandelt mit Dingen, die schwer zu haben waren und darum umso dringender gebraucht wurden. Irgendeiner hatte irgendwas anzubieten, was ein anderer brauchte, der natürlich eine Gegengabe bereithielt. Oder man kannte jemanden, der das geben und dies haben wollte. Dachschindeln wurden gegen grüne Fliesen getauscht, Vierkanthölzer gegen preisgesenkten Teppichbelag, zwanzig Quadratmeter Dielenbretter gegen zweihundert Klinkersteine und so weiter. Irgendetwas fehlte immer, und irgendwo war es zu haben. Und wenn sich ein Problem als zu hartnäckig zeigte, schauten sie auf Kurt Liebschel, ihren Nanga Parbat, der Hinz und Kunz kannte und dran drehte. Er griff zum Telefon, wählte eine Nummer, sagte: "Hier Kurt. Kann ich Erwin sprechen? - Na, alter Kämpfer, wie ist das Befinden? Ist die Wanne heil angekommen? - Erwin, hör mal zu, wir haben hier einen Sonderfall zu lösen. Die gute Frau braucht ..."

So wurde auch mir an diesem Sonntagvormittag Hilfe versprochen. Manches Ding, das ich zum Ausbau des Hauses benötigte und bisher nicht bekommen hatte, konnte ich mir von einem Mitglied aus Liebschels Runde in den nächsten Wochen abholen. Kurt Liebschel hatte den Leuten erklärt: "Das ist ein junger Geschichtenschreiber. Er kriegt sein Haus nicht zusammen. Wie gesagt, er schreibt Geschichten. Eine kenne ich. Ich sage euch, mit unserer Kunst sind wir nicht am Ende. Hier sollten wir dran drehen."

Drei, vier Jahre lang ging ich regelmäßig zu den Liebschels wie andere Leute zum Sonntagsgottesdienst; aber wir beteten zu keinem Gott, wir waren unter unseresgleichen und packten an, was wir bewegen wollten. Das eigentlich Wichtige an unseren Zusammenkünften waren nicht die Geschäfte. Das fand ich bald an mir selbst und an den anderen heraus. Wir kamen auch, wenn wir nichts brauchten, denn das tatsächlich Lebensnotwendige an Dingen besaß ohnehin jeder von uns. Bei den Liebschels spürten wir, dass wir voneinander mehr wollten als die Dinge, die wir tauschten. Das Wichtigste war uns unser Zusammensein, dass wir miteinander sprechen konnten über Herbert Natz, des Gastwirts, Leberleiden, über Wassilis Sehnsucht nach Minsk, Alis Liebeskummer, Guevaras neue Philosophie der Weltrevolution, Almas Krampfadern und Eduards Bürgermeisterplagen. Alles wurde ernst genommen, doch nichts so ernst, als dass uns nicht ein Lachen gelungen wäre. Jemand brachte einen scharfen Schluck mit, und Hanna drehte Fleisch durch den Wolf, würzte es mit Pfeffer und Salz und drückte Knoblauchzehen hinein. Es wurde gegessen und getrunken, als seien wir die ganze Woche über nicht dazu gekommen. Mitten im Gespräch schlief Nanga Parbat ein und schnarchte, als rasselten Ketten über Steinpflaster. Niemand störte sich daran. Nach zehn Minuten erwachte er, zwinkerte Hanna und Katastrophe zu, langte mit dem Schlachtermesser in die Schüssel mit Gehacktem und war mitten im Gespräch.

Manche kamen von weit her, um zu sehen, ob es die Sonntagsvormittagstreffs bei den Liebschels tatsächlich noch gab. "Wie geht's denn so, Nanga Parbat?" - "Sieh dich um, Schorsch, wir leben."

Sie gingen anders, als sie gekommen waren, erleichtert und festeren Schrittes. Immer wieder habe ich zu ergründen versucht, was es war, das so verschiedene Menschen zu diesem schwergewichtigen Mann, der Mühe hatte, ein paar Schritte zu gehen, hinzog. Wenn sich ein Wellensittich ins Freie verflogen hat, fällt bald ein Schwarm Sperlinge über ihn her und zerhackt ihn. Kurt Liebschel gegenüber, der wahrlich genug Angriffsfläche für derartige Attacken bot, habe ich solches Verhalten nie beobachtet. Bei ihm spielte es wohl überhaupt keine Rolle, wie er aussah. Ich habe die Leute über ihn sagen hören, froh, dass es so etwas gibt: "Nanga Parbat ist ein Mensch." Damit meinten sie keinesfalls, dass er ein Heiliger sei; denn das war er weiß Gott nicht. Er übertrat so manches Gebot, sagte von sich selbst: "Fressen - mein Leben", dachte wie alle braven Männer bei einem Geschäft auch an seinen Gewinn; aber immer gab er uns das gute Gefühl: Es könnte noch so schlimm kommen, er war da und würde helfen, "dran zu drehen". Von den Liebschels holten wir uns den Glauben, dass es einen Sinn hat, etwas füreinander zu tun oder zu lassen.

In all den Jahren, in denen ich zu den Liebschels ging, erzählte Kurt mir dreimal aus seiner Vorgeschichte. Gewöhnlich sprach er nicht viel von sich, und Klagen kannten wir von ihm schon gar nicht. Er sprach von sich an Sonntagvormittagen, die aus der Art fielen. Wir stritten hartnäckig, es war, als trieben uns bissige Winde gegeneinander. Anfangs hatten wir versucht, uns wie üblich aneinander festzuhalten. Als der Druck stärker wurde, wandten wir uns Nanga Parbat zu, um uns unter seinen Schutz zu stellen. Aber an solchen Vormittagen reagierte er nicht wie gewohnt, er drehte die sich aufbauenden Stürme nicht ab, und so fielen wir übereinander her, um uns weh zu tun. Plötzlich waren wir verunsichert, das mörderische Geschehen in Beirut war nahe, das Massensterben in Äthiopien, wir rochen Giftgas und hörten die Detonation einer Bombe in einem Pariser Kino. Wir waren da mitten hinein geraten, sahen keinen Ausweg und wurden aggressiv, wo es der Besonnenheit bedurft hätte. "Das Wetter", sagten wir später, als wir uns unseres Verhaltens schämten. "Immer wenn der Wind aus Südost bläst, dann fährt's einem durch Mark und Bein."

"Ich habe da etwas", sagte Kurt Liebschel zu mir, und er atmete hastig und schwer. Mir war, als lasteten seine Zentner, die sonst sicher von der Erde getragen wurden, auf ihm. Er musste etwas abwerfen, wenn er nicht erdrückt werden wollte. Er sprach nicht länger als eine halbe Stunde; danach schlief er ein, und noch im Schlaf stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Wenn er nach ein paar Minuten erwachte, rief er: "Katastrophe, lass doch mal die Luft aus den Gläsern. Dein Vaterland dankt es dir, mein Engel."

Kurt Liebschels Vorgeschichte hatte nichts Sensationelles, sie ist in manchem Detail eher charakteristisch für viele Menschen, die nach dem Krieg vieles besser machen wollten. Wir kennen solche Lebensläufe, es sind die unserer Väter und Mütter, und doch hat jeder von ihnen etwas ganz Eigenes und Unverwechselbares. Kurt Liebschels Vater war in D. Knecht bei einem Großbauern gewesen. Seine Mutter arbeitete im Sommer auf den Feldern des Bauern, und in den Wintern gebar sie drei Jungen und fünf Mädchen, kümmerte sich um die Wohnung, das Viehzeug und half, wenn sie gerufen wurde, im Haushalt des Brotgebers. Beide wurden sie Mitglieder der NSDAP, sogenannte Mitläufer, deren Aktivität aus deren Inaktivität bestand; sie erhofften sich Vorteile von dem Parteieintritt, mit dem Knechtsleben sollte es endlich ein Ende haben. Das Einsehen in seine Irrtümer kam für Paul Liebschel bei Stalingrad zu spät. Kurt wuchs bei seiner Mutter auf, die ohne Mann blieb und mit Strenge und Unnachsichtigkeit gegen sich selbst und die ihr verbliebenen vier Kinder lebte. Von den Nazis entsetzt, schaffte sie es nicht, den Sozialdemokraten und Kommunisten zu vertrauen. Sie arbeitete wie ein Mann in einem Betonwerk, alterte schnell und schien doch das ewige Leben zu haben. Kurts Kindheit wäre freudlos gewesen, wenn er nicht genügend Abwechslung außerhalb der vier Wände gefunden hätte. Er war ein schmaler, dunkellockiger Junge, dem der Witz aus den Augen sprühte, springlebendig und stets zu Neckereien aufgelegt. Im Jugendverband half er, Aufbaueinsätze, Tanzabende und Fußballkämpfe zu organisieren, er lernte Möbeltischler, war Obermann bei der Kunstradfahrertruppe Die Sensationellos, die mit ihrem Programm in den Auendörfern und den Großbetrieben des Bezirks auftrat. Er ging zur Kasernierten Volkspolizei, wurde auf die Parteischule geschickt, war Mitbegründer der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in D. und gehörte zu den jüngsten LPG-Vorsitzenden des Landes. Kurt Liebschel verliebte sich in Nannerl, Vater Ungar, Mutter Österreicherin, geboren in Wien, Verkäuferin in einem Kiosk, von der er sagte: "Sie war ein Glöckchen. Wenn es nicht läutete, rostete es." Sie heirateten sieben Tage nach ihrer ersten Begegnung, und es ging gut zwischen ihnen. Die LPG von D. wuchs unter Kurt Liebschels Leitung zu einem mustergültigen Betrieb heran, wurde mit Auszeichnungen geehrt, von Funktionären und Bauern aus anderen Bezirken aufgesucht. Kurt hatte es verstanden, den ehemaligen Bauern und Knechten von D., ihren Frauen und ihren Kindern, von denen manche dem Zusammenschluss des Besitzes misstrauisch und ablehnend gegenübergestanden hatten, einzuprägen, dass jeder ihrer Gedanken und jede ihrer Bewegungen für die gemeinsame Sache sich für jeden Einzelnen auszahle. Sie sollten das so sehen: Es gäbe jetzt keinen Großbauern mehr, dem allein das ganze Dorf, die Felder, Weiden, der Wald und die Tiere gehörten - sie alle wären jetzt Großbauern und bewirtschafteten ihren eigenen Besitz. Das Wichtigste für das Wachsen sei die Liebe. Mancher von ihnen wüsste es von früher aus den Predigten des Pfarrers: Erst müsse der Samen in die Furche des Ackers gebracht werden, damit eine gute Frucht aufgehen könne. Und er lachte und rief von seiner Kanzel, einem alten Trecker: "Also, Leute, seid fruchtbar und mehret, was euer ist!" So gediehen Kinder, Korn und Vieh in D. prächtig. Schon damals war Kurt Liebschel mit den sowjetischen Soldaten aus der Kaserne Roter Stern im Geschäft. Wenn es in der Genossenschaft mal an Benzin für die Traktoren mangelte, die Sowjets hatten genug davon und gaben es an Kurt Liebschel ab für ein paar Mastschweine. "Freundschaft ist eine um so bessere Sache, wenn für jeden etwas dabei herausspringt", sagte Kurt.

Dann kam eine Zeit, in der Entscheidungen getroffen wurden, die für Kurt Liebschel, wie er sagte, "einen Niederschlag gebracht hatten, aus dem leicht ein K. O. hätte werden können". Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wurden umgestaltet, Pflanzen- und Tierproduktion wurden getrennt. Kurts LPG bekam die Tierproduktion. Auf seinen Feldern wurden jetzt Erdbeeren und Obst angebaut. Das Futter musste von der kilometerweit entfernten LPG Pflanzenproduktion herangeholt werden. "Weißt du", sagte Kurt Liebschel, als müsste er sich von einem, ihn immer wieder einmal heimsuchenden Schmerz befreien, "sie rissen mir dieses Ganze, das wir in den Jahren geschaffen hatten, auseinander. Gut, ich war noch jung genug, um Veränderungen durchzustehen. Aber bei mir läuft nichts ohne innere Überzeugung. Ich muss für eine Sache beide Hände ins Feuer legen können. Von meinem Vater hatte ich gelernt: Das Vieh muss beim Futter stehen. So hatten wir es auch in der Genossenschaft gehalten und waren damit gut gefahren. Ich ging zum Vorsitzenden des Kreises, zum Bezirk, fuhr nach Berlin, ich warnte vor den Transportkosten für das Futter, vor Bauern, die nicht mehr in Zusammenhängen denken können, weil doch in der Landwirtschaft ein Kreislauf besteht, den man nicht unterbrechen darf. Sonst fängt es irgendwo an zu kränkeln, auf dem Feld oder in den Ställen. Und ist erst einmal der Wurm drin, dann wird er zur Plage. Am Anfang waren die Genossen freundlich zu mir. Ich war ja ihr Mann. Sie erklärten, sprachen beruhigend auf mich ein. Meine Rechnungen, die ich aufgemacht hatte, legten sie in die Schublade und sagten mir, sie würden das prüfen lassen. Ich kam mit meiner Tierproduktion nicht mehr zurecht. Mir fehlten die Felder und Wiesen. Weißt du, es war mir, als sei mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ich schickte Beschwerdebriefe los, machte Eingaben, fing an zu nörgeln. Meine Leute waren unzufrieden. Wir waren nicht mehr die Vorzeigegenossenschaft. Unser Verdienst ging rapide zurück. Die Genossen vom Bezirk bestellten mich zu einem Gespräch. Sie wollten wissen, was denn los sei mit mir, verlangten Einsehen und Parteidisziplin. Ich sollte nicht denken, dass ich klüger sei als die Partei. Ich versprach Besserung. Aber kaum zu Hause, verpuffte meine Energie in meiner Wut. Es war, als wollte ich mit Macht beweisen, dass es so, wie sie es sich vorstellten, nicht gut ging. Ich ließ alles dahingehen. Meine fähigsten Leute liefen mir weg. Die anderen wurden gleichgültig. Sie arbeiteten lieber auf ihrem eigenen Stück Feld und in ihrem Stall. Wir bekamen eine Seuche in die Schweineställe. Die Verluste brachten uns an den Rand des Ruins. Nachdem der Bezirk mir eine schwere Rüge ausgesprochen hatte, war ich Schnaps und Bier ein guter Freund geworden. Zu Hause fand ich auch keinen Halt mehr. Nannerl war kränklich geworden. Das Glöckchen - es hatte aufgehört zu läuten. Sie sprach nicht mehr von ihrem Wien. Wir liebten uns noch; aber es fehlte uns die Kraft für den anderen. Nach dem Schweinesterben wurde ich als Vorsitzender abgelöst. Ich sollte im Rinderstall arbeiten, erst einmal für ein Jahr, um wieder zu mir zu finden. Ich tat diese Arbeit, das Nötigste, sprach mit keinem Kollegen. Ja, ich fühlte mich von den eigenen Genossen verstoßen. Unsere Idee von einer großen Menschengemeinschaft schien mir von ihnen aufgegeben zu sein. Nannerl kam ins Krankenhaus. Bald darauf wurde sie in eine Heilanstalt überwiesen. Es hieß, Seele und Geist seien schwer erkrankt; aber die Ärzte würden sie heilen. Nach ein paar Wochen war sie tot. Nachts ist sie in ein Ärztezimmer eingebrochen und hat an Tabletten geschluckt, was sie in sich hineinbekommen konnte. - Ja, weißt du, ich bin nicht mehr arbeiten gegangen. Ich habe mich fast totgesoffen. Ich hätte es wohl auch getan, wenn nicht die Lust am Essen über mich gekommen wäre. Irgendetwas in mir rebellierte gegen das Abkratzen. Ich aß nicht, ich fraß. Ich stopfte alles Essbare in mich hinein, und mein Hunger wurde nur größer. Ich hatte eine unersättliche Gier auf fettiges Fleisch, dick mit Butter und Wurst bestrichene Brote, auf süße Sahne und Torte. Ich konnte in ein paar Minuten drei, vier Tafeln Schokolade verdrücken. Meine Hosentaschen waren voller Sahnebonbons. Fressen - mein Leben, das hat mich gerettet. Sieh mich an. Ich wog einmal als ausgewachsener Mann einhundertsechsundvierzig Pfund. Kurz: Um mich einigermaßen satt zu kriegen, musste ich wieder im Rinderstall arbeiten. Ich habe mich noch einmal aufgerappelt, von dem Tag an, als ein Schuljunge sich vor mich stellte, mich staunend fixierte und überwältigt sagte: Nanga Parbat. In meiner Wohnung las ich im Lexikon nach, dass es 'nackter Berg' bedeutet. Nanga Parbat, ein über Achttausender. Verstehst du. Ich habe mir gesagt: So darfst du nicht vor den Menschen herumstehen. Nanga Parbat, Himmel noch mal, da musst du dran drehen. Ich habe mir Arbeit im Büro der Zementbude gesucht. Im Dachpappenwerk. Bei der Kreisleitung der Partei als fünftes Rad am Wagen. Das war mir egal. Nanga Parbat, Mensch. Das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen. Entweder du tust etwas, oder du gehst daran kaputt."

Du, ich habe Dich überm Erzählen nicht vergessen.

Ich habe von den Liebschels für Dich erzählt, wie ich jede Geschichte für Dich aufgeschrieben habe. Wenn ich Dir nur noch einmal so wie damals gegenüberstehen und in Deinen Augen eine Nachricht an mich lesen könnte. Ich hätte weiter zu den Liebschels gehen sollen. Ich befand mich bei ihnen in einer Lehre, die mir Spaß bereitete. Aber ich habe sie abgebrochen. Warum? Fehlende Zeit. Zunehmende Verantwortung. Erfolge und Krisen. Erdrückende Weltprobleme. Man wird älter. Enttäuschungen. Am Haus muss noch dies und das getan werden. Es fehlt noch an diesem und jenem. Ich weiß nicht, ob das die Ursachen für mein Wegbleiben von den Liebschels sind. Ich weiß nur, dass es dumm, ja gefährlich war, aus ihrer Runde wegzubleiben. Heute erkenne ich, an den Sonntagvormittagen hast Du unter den Leuten gesessen, einmal neben Eduard, dem Bürgermeister, ein anderes Mal zwischen dem plappernden Guevara und dem schweigsamen Pedro und dann wieder neben Wassilis Frau Tanjetschka und der Bäuerin Alma. Jedes Mal warst Du in meiner Nähe, und ich war blind. Heute weiß ich, eines Morgens hätte ich Dich bemerkt. Aber ich habe mich wegtreiben lassen.

Kurt Liebschel starb in diesem Frühjahr an einem Tag, der mit seinem Licht und seiner Wärme den Sommer ahnen ließ. Im Winter war er zur jährlichen Abmagerungskur gewesen, hatte fünfzig Pfund verloren und zwei Monate darauf sechzig Pfund zugelegt. Eine leichte Grippe hatte ihn erwischt. Am Tag vor seinem Tod war er beim Wellfleischessen des Notschlächters der Wellfleischkönig geworden. Es hatte ihm geschmeckt, er hatte ein paar Schnäpse zur Verdauung getrunken, sie hatten über den Bau der Kanalisation in D. gesprochen. Hanna hatte ihn gegen zweiundzwanzig Uhr mit dem Auto nach Hause gebracht. Als er am nächsten Nachmittag von der Arbeit kam, hatte er sich für "ein Stündchen aufs Ohr gelegt". Sie hatten ihn schlafen lassen, länger als die gewohnten zwanzig Minuten. Das Telefon hatte wie üblich mehrmals geläutet.

Zum Abendbrot trug Hanna Speckkuchen auf, im ganzen Haus duftete es nach Kurt Liebschels Lieblingsessen; er aber schlief. Gegen zwanzig Uhr riefen sie ihn, sie kitzelten und rüttelten ihn. Kurt Liebschel lag, mit Turnhose und Turnhemd bekleidet, auf dem Sofa, lächelte und rührte sich nicht.

Sechs Männer trugen schwer am Sarg. Der kleine Friedhof von D. war mit Menschen überfüllt. Noch nie habe ich bei einer Beerdigung so viele heitere Gesichter gesehen. Überhaupt war manches ungewöhnlich auf Nanga Parbats Begräbnis. Kein Trauerredner pries die Großartigkeit des Dahingegangenen. Stattdessen schallten aus Katastrophes Kassettenrekorder Wiener Lieder, von Paul Hörbiger gesungen; 0 du lieber Augustin, Drunt' in der Lobau, I hab die schönen Maderln net erfunden und das Fiakerlied.

Und kummts omal zum Abfahrn

und wer i dann begrabn,

so spannts mer meine Rappen ein

und führts mi übern Grabn.

Dann lasstses aber laufen!

führts mi im Trab hinaus!

i bitt mers aus, nur nit im Schritt!

nehmts meinetwegen die Kreizung mit!

Am Grab, auf einem langen Tisch, standen Bier- und Schnapsflaschen, Krüge und Gläser, lagen auf Küchenbrettern gebratene Fleischstücke und aufgeschnittenes Weißbrot. "Langt kräftig zu", sagte Hanna. Die Leute aßen und tranken, wir mussten lachen, als der ungewöhnlich breite Sarg nicht in das schmale Erdloch versinken wollte. Einer rief: "Da muss man dran drehen. Stimmt doch, Nanga Parbat!" Ein paar Männer legten die schwarzen Anzugjacken ab, krempelten sich die Ärmel der weißen Hemden hoch und schaufelten das Grab breiter.

... Sein Blut war so luftig und so leicht wie der Wind ...

Den ganzen Tag über kamen und gingen Leute, und es war wie an den Sonntagvormittagen bei den Liebschels: Es wurden Geschäfte abgeschlossen und von Gott und der Welt geredet.

Das alles war schon erstaunlich. Aber am stärksten beeindruckte mich Hanna Liebschels Verhalten, nicht nur bei der Beerdigung, auch in der folgenden Zeit. Ich hatte angenommen, ohne Kurt fehlte ihr der Halt, er sei ihr das Rückgrat gewesen. Ich meinte, ihr Lachen sei eigentlich sein Lachen. Ich habe mich gründlich getäuscht. Hanna Liebschel ist durch Nanga Parbats Tod nicht zusammengebrochen. Ihr Gesicht war bleich am Tag der Beerdigung, mit dunklen Rändern unter den Augen; aber sie trug ein buntes Kleid, bewegte sich unter den Leuten und sprach mit ihnen über alles Mögliche. Ihre Augen blickten traurig, aber nicht beunruhigt.

Am darauffolgenden Sonntagvormittag besuchte ich sie. In Liebschels Wohnzimmer herrschte nicht mehr das bunte Treiben, wie man es sich von einem orientalischen Markt vorstellt. Ein paar Getreue waren gekommen; aber der rechte Schwung wollte sich weder in der Geschäftstätigkeit noch im Gespräch einstellen. Sie gingen bald wieder, irgendeinen Vorwand als Entschuldigung vorbringend. "Geht schon in Ordnung", sagte Hanna. "Kommt, wenn es euch danach ist. Ihr wisst, wie Kurt darüber gedacht hat."

Was war eigentlich passiert? Weißt Du, wovor ich die größte Angst habe: vor der Erschlaffung, der Gleichgültigkeit.

Und Hanna geht an die Arbeit. Beim Ausmisten der Kaninchenställe singt sie auf weanerisch, dem das Sächsische und vor allem ein ganz eigener Ton die Melancholie nimmt: "Schau der den Blitz dort am Himmel an, ihm gehört der Augenblick. Um zu verlöschn, schlogt der wo ein, groad a so machts das Glück." Wenn ich Hanna begegne, schäme ich mich meines Verlustes an Heiterkeit, und ich sehne mich nach den Sonntagvormittagen bei Liebschels, als könnte ich Dich nur dort wiederfinden.