Читать книгу Cabezas perdidas - Gustavo Rimoldi - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

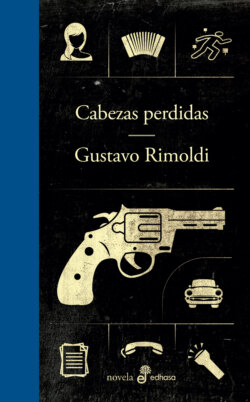

Prólogo

ОглавлениеAl fin me encontraba inmerso en la idea o en la imagen que había tenido de una casa frente a un río de curso estrecho.

La cabaña donde vivía se encontraba a menos de treinta metros, rodeada por un bosque silvestre, con un claro que se abría en semicírculo hasta la orilla. Me llevó un tiempo darme cuenta de que una de las cosas que más me llamaba la atención era que no siempre se escuchaba el agua, dependía de la dirección del viento, de la intensidad de la corriente. Antes supe que algunas noches esperaba ver una estrella en particular, y que durante ciertas tardes templadas necesitaba de la lluvia. Todo comenzaba a cobrar una presencia determinante, formaba parte de mi vida, desplazaba el resto de mi historia que se retiraba en silencio para aguardar su momento en las sombras del bosque. Mis ocupaciones del día estaban dedicadas a lo imprescindible y lo necesario, hacía arreglos en la cabaña, desmalezaba los alrededores, me familiarizaba con las alimañas, juntaba leña, atendía con ensayos y errores una huerta que había improvisado, cocinaba, comía. A la mañana muy temprano los pájaros hacían lo imposible para que me levantara, sobre todo las cotorras que anidaban en las ramas más altas. Cada tanto me iba con la cupé hasta un almacén de ramos generales que había sobre una ruta polvorienta, en las proximidades del pueblo más cercano, donde compraba lo que precisaba. Lo atendía una familia de mujeres polacas, la madre y sus tres hijas. Las cuatro eran de un rubio furioso con tintes de trigo, curiosas aunque reservadas tal vez por buena educación, o por temor. Yo llevaba una existencia en la cual la cupé Chevrolet representaba mi única conexión con el pasado, si quería podía traerme recuerdos, pero los evitaba. Venderla hubiera sido un error, simplemente por una cuestión práctica, además de que me generaba la misma comodidad y confianza por la que prefiero una camisa usada a una nueva. En su quietud pasaba a formar parte del paisaje, y como allí no se podía sintonizar ninguna radio, silenciosamente la cupé se transformaba en una gran planta de color bordó aferrada a la tierra. Yo podía ser del mismo modo un integrante más de la naturaleza, mi mente se contagiaba de los sonidos, con todos sus matices a medida que transcurría el día: brillantes por la mañana en la inagotable energía de los pájaros, de transición durante el mediodía y las primeras horas de la tarde cuando aparecían repentinos vacíos, de tristeza agotadora al atardecer. A la noche se deslizaba el silencio, las tinieblas se ampliaban como una marea que se extendía a lo largo del mundo, del tiempo y de mi propia memoria. En esas ocasiones no lo podía evitar: esperaba escuchar el agua del río. Si estaba acostado era capaz de levantarme en las madrugadas en las que el viento soplaba en dirección contraria a la cabaña, lo precisaba como a los cigarrillos que les compraba de a montones a las polacas porque no había podido dejarlo atrás como a otras cosas. El cigarrillo era una cuota que seguía pagando, y el sonido del río la porción de paz, el agua que diluía y se llevaba las voces de mi vida que el desvelo hacía regresar, la fórmula inyectada en la sangre que actúa y se las entiende a su manera con las células.

El árbol se materializó una de esas noches. Se materializó, repito, y no fue una cuestión de magia. Entonces, ¿siempre había estado? Sí, siempre había estado, sólo que yo no lo había visto. Un árbol más entre cuántos, ¿diez, veinte, cientos? ¿Por qué iba a detenerme en él? Y sin embargo lo vi una de las veces que me levanté para escuchar el agua. Caminé por el sendero como lo venía haciendo, mirando derecho al río. En la hondonada no se distinguía ningún reflejo de luz, a la distancia sólo se formaba una especie de vacío. Miré al cielo bajo, sostenido por una única nube negra. A medida que avanzaba, una precaución instintiva me obligaba a caminar más despacio. Debí haber recorrido unos quince metros cuando me pareció escuchar un gruñido y desvié la vista hacia la izquierda, pensé de inmediato en los perros cimarrones que me habían advertido aparecían cada tanto. La hermana mayor de las polacas se había empecinado con esa historia para venderme una carabina. Me detuve conteniendo la respiración y la recordé pensando que quizás tenía razón. De nuevo me pareció escuchar algo como un ladrido ahogado, un principio de aullido. Después, estoy seguro, siempre me quedó esa impresión, el curso del agua me llegó simultáneamente con una serie de pisadas rápidas que salían de la oscuridad y creí que se me venían encima, pero se alejaron, como si se fueran con la corriente del río. Me quedé paralizado, sin la paz que había ido a buscar, sin quitar la vista del sitio de donde estaba seguro que había provenido el gruñido. Y lo que miraba era el árbol, que en ese instante se transformó en una frontera: éste es tu límite, me advertía, ni se te ocurra dar un paso hacia mí.

A la mañana siguiente di vueltas por los alrededores de la cabaña e incluso me interné un trecho en el bosque sin poder localizar rastros de perros cimarrones ni nada que resultara extraño. Seguí hasta el mediodía empecinado en hallar una explicación, y lo único concreto que encontraba de la noche anterior era el árbol. A media tarde me dediqué a examinarlo, como si hubiera caído del cielo y me viera visto obligado a hacerme cargo de él. En principio no noté nada en particular, sólo que era el único que había dentro del claro en el que estaba construida la cabaña. Se encontraba próximo al margen del río y lo llamativo era que yo, que lo había tenido enfrente todos los días, no me había dado cuenta de ese detalle. Calculé por el tronco ancho y rugoso (mis cálculos con la flora resultaban bastante novatos e inseguros) que debía tener setenta o más años. Me convencí de que era un olmo por la forma de las hojas.

Después de ese acontecimiento que cambió un poco la simplicidad en que vivía, los días pasaron sin novedades, con mi rutina asimilada al ritmo de la naturaleza. Y sin embargo a primera hora de la mañana, cuando salía de la cabaña, ya no miraba en línea recta hacia el río sino hacia el árbol que se recortaba contra el cielo. No podía evitarlo, porque si lo hacía, si adrede me esforzaba por simular que mi interés estaba puesto como antes en el curso de agua, de inmediato sentía con todo el cuerpo una fuerza irresistible que me hacía mirarlo otra vez. A partir de ese momento pasaron semanas en que poco a poco fui relegando tareas para dedicarme a observarlo, a estudiarlo, a interpretar qué tenía que ver conmigo. Una de las cosas que comprendí fue que estaba enfermo, lo vi en detalle una tarde en que saqué una escalera de la casa y subí. Tenía orugas y otras pestes que se extendían por las ramas hasta las hojas. Igual empecé a preguntarme si no portaría otro tipo de enfermedad o anomalía, porque después de un rato de estar arriba sosteniéndome con esfuerzo, me convencí de que así como yo no podía quitarle los ojos de encima, el árbol a su vez me miraba a mí, incluso mucho más que yo a él, que por su inmovilidad lo hacía hora tras hora, y comprendí que la advertencia que me había hecho, “No vengas hacia mí”, no fue un desafío en vano.

*

Las cuatro polacas asintieron y sobre todo la hermana mayor sonrió con un entusiasmo tímido, como si la hubiera invitado al cine, cuando les pedí que me vendieran la carabina. Me dieron las instrucciones para usarla, para limpiarla, y hasta se ofrecieron a una práctica de tiro en el monte, en caso de que yo no supiera disparar. Algo de práctica tenía, así que les agradecí la buena intención y les confesé que no me gustaban las armas. Solo donde vive no debe estar desarmado, dijo la madre polaca, a la par que las otras asentían y yo, sin decir nada, les daba la razón con cada billete que ponía sobre el mostrador para pagarles. Salí, imaginé que esa noche me iba a animar a dar unas vueltas cerca del olmo, puse la carabina en el asiento de atrás de la cupé, y a un costado acomodé el hacha que también les acababa de comprar a las polacas.

No esperé para comenzar a talar el árbol. Sospeché que iba a ser un trabajo duro y no me equivoqué. Hachar un ejemplar como ése requiere un entrenamiento del que carecía por completo: enseguida supe que me faltaba una buena técnica y el ejercicio físico necesario para terminar el asunto lo más rápidamente posible. Me llevó el esfuerzo de muchos días derribarlo, y en todo ese tiempo padecí yo a la par de cada hachazo con el que iba horadando el viejo tronco. Se me llenaron de ampollas las manos, los músculos de la espalda y los intercostales me tenían en vela al acostarme hasta que el cansancio era más fuerte y me rendía dormido. De algún modo, aunque no logre recordarlo por completo, estoy seguro de que en sueños también seguía la tarea que me obsesionaba de día. Al despertar me quedaba la sensación de haber escuchado truenos interminables, y una madrugada, ya con los ojos abiertos, me vi asomado a la ventana, aterrado porque en vez de árboles había infinidad de hombres sujetos a la tierra con los brazos hacia arriba, como si le rogaran al cielo la lluvia, la salvación, que se les otorgara el poder de caminar, tal vez de poder huir. El cierto orden que había fundado y por el cual sobrevivía desde el primer día en que me instalé en la cabaña, pasó a un lugar casi inadvertido, sin importancia, de abandono, de dejadez, de indiferencia. Viví pendiente del hacha, de la piedra que le pasaba para afilarla, de los golpes secos que le daba al tronco, arriba y abajo, abriendo en la madera viva un ángulo que hiciera caer al gigante del lado contrario al río. Fue una carnicería para ambos.

Jamás voy a olvidar el primer temblor. No puedo dejar de lado todo lo sucedido hasta ese momento, quiero decir que jamás voy a olvidar ese estremecimiento que llegó junto con un crujido, ambos increíblemente simultáneos, esos segundos en los cuales uno sabe que algo se transforma para siempre. Un crujido y un temblor, o un gruñido y un temblor. El sonido lo asimilé a aquél que había escuchado, y el temblor del árbol a la desorientación que sentí aquella noche. Como si no terminara de rendirse, o como si no supiera hacia dónde caer, quedó suspendido en un equilibrio que lo podía llevar a cualquiera de los costados, incluso hacia el río. Yo había estado completamente enfrascado en nuestra lucha cuerpo a cuerpo y había postergado atar una soga en una rama alta para darle el impulso preciso, y cuando se dio el momento ya era tarde, así que en un arranque de desesperación y aun sabiendo que podía cometer un error irreparable, me puse detrás del ángulo de corte y empecé a dar golpes con la cara posterior del hacha, golpes frenéticos porque el olmo quedó erguido como si ya estuviera sostenido por el hilo invisible de la eternidad, pero insistí, me tiré encima enloquecido, lo empujé con los hombros y seguí golpeándolo con el hacha hasta que cedió, primero inclinándose lentamente, resonando en una especie de quiebre de toda la madera que yo ya había hachado. Y como si se viniera el mundo abajo de golpe se derrumbó haciendo estremecer la tierra mientras se partían las ramas que daban contra el piso y quedaban envueltas en una masa de polvo.

Lo que sobrevino fue el silencio, todo pareció caer en un pozo con el árbol, desde el tránsito de los pájaros hasta el correr del agua, tan próxima a donde estábamos. Y la porción de cielo que ocupaba dejó de existir.