Читать книгу Andreas Dresen - Hans-Dieter Schütt - Страница 8

Das erste Gespräch

Оглавлениеüber

Corona und Kollektivität

Zwölf Jahre Standvermögen

Gundermann und Geschichtsbilder

Kopf in den Wolken, Füße im Schlamm

Gewitter auf der Pferderennbahn

Eine Filmkarriere in den Lüften

Hündchen, Hollywood und Ukulele

Starrsinn eines Leichenwagens

Schöne Verbrüderung in Arbeit

Andreas Dresen, wir treffen uns inmitten der Corona-Krise zum Gespräch, also: in Zeiten notgedrungener Abstandskultur. Mai 2020. Wie ist Ihre Gemütsverfassung?

Soeben wurde mir Rostock abgesagt: Geplante filmpraktische Übungen mit Studenten finden erst mal nicht statt.

Seit Sommersemester 2018 sind Sie Professor für Filmschauspiel an der dortigen Hochschule für Musik und Theater.

Mir fehlt derzeit, was unbedingt zu meinem Leben und meinem Beruf gehört – Geselligkeit. Dieser andauernde Zwang zur physischen Distanz geht mir auf die Nerven. Abstand erschöpft mich. Die Worte »virtuell« und »online« kann ich schon nicht mehr hören. »Homeoffice« schreckt mich ab – Heimarbeit in meinem Beruf? Nee. Obwohl so freilich zusätzliche Zeit entstand, um mit Laila Stieler ein neues Drehbuch zu besprechen. Und was den Alltag betrifft: Ich habe zwar eine Leinwand in meinem Schneideraum, aber ein darauf projizierter Film ist noch lange nicht Kino. Wie auch »gestreamtes« Theater kein Theater ist. Also, kurz gesagt: Das Herunterdimmen des sozialen, des kulturellen Lebens löste bei mir nicht automatisch schöpferische Impulse aus. Nun weiß ich auch: Jede gesellschaftliche Bruchstelle ist Herausforderung und Chance. Entschleunigung befördert Besinnung. Alles schön und gut und nützlich. Aber ich weiß auch: Routine ist noch hartnäckiger als ein Virus, und die alten Hamsterräder werden sich demnach bald drehen wie eh und je. Gelebte Muster bleiben gültig. In Krisensituationen steigt die Sehnsucht der Menschen nach Autorität, gleichzeitig wächst allerdings die Lust, sich gegen diese Autorität zur Wehr zu setzen, zum Gewohnten zurückzukehren. Und Politiker, wie man sah und sieht, genießen in ihrem eifrigen, aufrichtigen Bemühen ums allgemeine Wohl auch den Reiz nahezu ungebremster Machtausübung. Ach, ums wieder herunterzuholen ins Konkrete: Anfang März haben wir mit der Band noch Konzerte gespielt, schöne Feste mit Publikum – auch danach sehne ich mich sehr.

Diese Band ist Begleit- und Folgeerscheinung Ihres bislang erfolgreichsten Films: »Gundermann«. Er räumte beim Deutschen Filmpreis 2019 ab, zählen wir nochmal auf: Alexander Scheer – beste männliche Hauptrolle. Sie selber – beste Regie. Laila Stieler – bestes Drehbuch. Claudia Steffen und Christoph Friedel – bester Film. Susanne Hopf – bestes Szenenbild. Sabine Greunig – bestes Kostümbild. Und nominiert waren zudem Eva Weißenborn – beste weibliche Nebenrolle; Andreas Höfer – beste Kamera; Jörg Hauschild – bester Schnitt; Grit Kosse, Uta Spikermann – bestes Maskenbild.

Unglaublich, ja. Einmal mehr offenbarte sich das Schöne am Filmemachen: Jeder im Stab ist unentbehrlich.

Dennoch: Ein Film gilt landläufig als das Werk eines Regisseurs. Ich weiß, Sie wehren ab.

Ja, und ich tue es auch weiterhin, selbst wenn man Koketterie vermuten könnte.

Vermutet bei Ihnen niemand.

In keinem Abspann unserer Arbeiten stand je: »ein Film von Andreas Dresen«. Dagegen stemme ich mich vehement. Plakate und Trailer vermelden, dass ich der Regisseur bin. Punkt. Meine Regie-Verträge untersagen jene Heraushebung, von der sich Marketing-Leute eine Wirkungssteigerung erhoffen. Ich betreibe das sehr konsequent, und es ist nicht eine besondere Form der Eitelkeit, sondern ein Bemühen, dem Charakter von Filmarbeit gerecht zu werden. Wolfgang Kohlhaase hat das mal sehr schön gesagt: Um einen guten Film zu machen, muss mehr als ein Mensch mehr als nur einen guten Tag haben.

Bei »Halbe Treppe« stand im Abspann: »ein Film von …« – und dann folgte die schier endlose Liste aller Beteiligten. Eine Reihung der Gleichberechtigten.

Jeder bringt sich und seine Persönlichkeit in die Produktion ein, na klar. Auch wenn am Ende einer die Entscheidung treffen und die Verantwortung übernehmen muss. Demokratie funktioniert in künstlerischen Prozessen nur bedingt. Aber im Fall von »Halbe Treppe« war das quasi ein Teil der Improvisations-Idee des Ganzen. Und mit dem Abspann wollte ich ein wenig provozieren, also prononciert auf den Teamcharakter von Filmarbeit hinweisen. Dass die Medien dann trotzdem oft nur von mir reden, unterliegt leider nicht meiner Kontrolle. Ich kann die Lage nur bis zum Ende jener Vermarktungskette beeinflussen, deren Glieder wir selber in den Händen halten.

Bleiben wir bei »Gundermann«. Es gibt ein Papier aus dem Jahre 1917, »Anmerkungen des Regisseurs«, da ist noch alles offen, da schreiben Sie sich die Leidenschaft für den Stoff von der Seele, aber ebenso das Unverständnis, wie schwer es war, für diese Geschichte Gunst und Geld zu erhalten. Fast wäre das Ganze gescheitert.

Selbst bei der Premiere in der Berliner Kulturbrauerei war ich noch äußerst skeptisch. Ein früher Sommerabend, es war enorm heiß – wer würde da freiwillig ins Kino gehen? Fast zwölf Jahre hatten Laila Stieler und ich, mit Unterbrechungen, an dem Filmprojekt über Gundermann gearbeitet. Wenn du ständig hörst, das wolle niemand sehen, bist du irgendwann in der Gefahr, das auch selber zu glauben – und nah dran, alles zu beerdigen. Zum Glück haben wir durchgehalten. Es gab dann tolle Reaktionen: Wir spielten mit der Band in Simmern. Das ist im Hunsrück, in jener Gegend, wo Edgar Reitz seine »Heimat«-Filme gedreht hat. Ein Ehepaar aus Frankfurt am Main sprach uns an, sie hätten Gundermann vor dem Film nicht gekannt, nun seien sie Fans, hätten alles von ihm gehört, gelesen, gesehen und sogar ihren Jahresurlaub in der Lausitz verbracht – inklusive Besuch des Grabes und eines Tagebaus. Wie schräg ist denn das!, dachte ich.

Warum haben Sie durchgehalten?

Was ist Leben? Der Mensch versucht nach Kräften, durchzukommen, anzukommen, weiterzukommen, vorzukommen, davonzukommen, nicht zu kurz zu kommen. Unerwartet geschehen gesellschaftliche Zusammenbrüche, Umbrüche, Aufbrüche. Leben brennt oder brennt aus. Und geht weiter. Muss weitergehen. Wunden sollen deshalb schnell verheilen, Enttäuschungen rasch vergessen werden …

Das war auch eine DDR-Erfahrung.

Aber ich bin überhaupt nicht an einer filmischen Erinnerungskultur interessiert, die mit technischem Kopieraufwand einfach nur eine Welt rekonstruiert, die es nicht mehr gibt. Da gehe ich lieber in ein Museum oder schaue mir alte Fotos an. Deshalb »Gundermann«! Weil mich bei der Frage, was war, die ganz andere Frage bewegt: Was ist? Geschichte als Impuls für heutiges Zurechtfinden in der Welt. – Die Tonart übrigens, mit der ich damals die von Ihnen erwähnten Gedanken aufschrieb, verrät nicht ganz, wie sauer und verzweifelt ich inzwischen war.

(Andreas Dresen zitiert aus den erwähnten Anmerkungen.)

»Nach wie vor bewegt sich das Abbild der DDR in den Medien meist im Rahmen gängiger Klischees von Schuld oder Widerstandskampf. Wir aber möchten eine innerlich zerrissene Figur auf die Leinwand bringen, einen Menschen, der sich nicht etwa deswegen im System verstrickt, weil er verführt oder erpresst wurde (und sich dann darauf herausreden könnte), sondern der aus innerer Überzeugung handelt, aus Glauben an eine gute, gerechte Sache. Und das genau macht es so schwer, darüber zu richten – vor allem hinterher und von außen, wo man sich so bequem überlegen fühlen kann. Nach wie vor gibt es eine moralische Impertinenz von westlicher Seite im Umgang mit widersprüchlichen ostdeutschen Biografien, und gerade deswegen erscheint es uns so wichtig, die Fragen von Schuld oder Verstrickung erneut zu diskutieren – nicht retrospektiv, sondern als Fallbeispiel für heutige Lebensentscheidungen. Gundermanns Geschichte steht für eine Generation, die etwas bewegt und dabei geirrt hat. So aber geht Leben, und wie – verdammt noch mal! – geht man damit nun um? Verdrängen? Bloßstellen? Urteilen? Verzeihen? Das sollten sich die Zuschauer fragen – und dabei durchaus auch mit ehrlichem Blick in den Spiegel. Lange, vielleicht zu lange, hat meine Generation sich defensiv verhalten in den Debatten zum Umgang mit den eigenen Biografien und Geschichten. Dieser Film ist ein Versuch, wieder in die Offensive zu gehen und das Feld nicht Leuten zu überlassen, die naturgemäß die Dinge nur von außen beurteilen können. Wir möchten wieder selbst über unsere Brüche und Fragen reden!«

»Gundermann« erlebte aber nicht nur als Projekt, sondern auch als fertiger Film Gegenwind.

Ich dachte, der Wind würde vorwiegend aus dem Westen kommen – wegen des Stasi-Themas. Aber der Gegenwind kam vorwiegend aus dem Osten – wegen des Stasi-Themas. Die einen nahmen Gundi in Schutz, wollten eher den Umweltaktivisten und mehr noch das Sozialopfer der Abwicklungen und das zweite Arbeitsleben als Tischler sehen; andere empörten sich, dass es Fördergelder gegeben habe, um einen Stasispitzel zu porträtieren. Hoyerswerda hatte Gundis Namen ja zeitweise sogar von der Homepage der Stadt entfernt.

Ihr Hauptdarsteller Alexander Scheer sagte es in einem Interview so: »Andis Film schien 2018 der Markstein zu sein, an dem sich eine Welle brach und man endlich mal sagte: Ach so! Bisher wurde über viele Dinge in der deutschen Geschichte überhaupt nicht gesprochen. Das ist in der deutschen Geschichte ja öfter vorgekommen, dass man sagte, nee, gab’s nicht, hatten wir nicht, war nicht!«

Nötig sind Anknüpfungspunkte, die aufzeigen: Von der DDR bleibt mehr als das, wofür ich mich schämen soll. Wenn jeder dort angeblich nur Täter oder Opfer oder Mitläufer war, dann war jeder ein Verlierer. Und wenn nur diejenigen als anständig betrachtet werden, die das Land verließen, dann festigt sich ein Geschichtsbild, das nicht nur falsch ist, sondern Menschen verletzt und sie damit diesem heutigen Land entfremdet. Warum reden wir nur von dem, was wir schon von den Leuten wissen oder zu wissen glauben? Warum so wenig von dem, was wir in ihnen entdecken könnten?

Paradox: Der Film kam spät, verflucht spät, aber vielleicht zur rechten Zeit. Er kam ins verstärkt aufflammende gesellschaftliche Gespräch über Würde und Werdegänge im Osten.

Das hätte ich nie vermutet. Was von den Kämpfen der Menschen im Osten zu bleiben schien, war der Eindruck vom Glück: übernommen worden zu sein. Punkt. Wer aus dem Osten kam, musste im Grunde eine Unmenge integrativer Leistungen bringen, um den Nachweis zu erbringen: Ich bin doch wie ihr! Nein, eben nicht: Ich bin nicht wie ihr! Die einzige Möglichkeit, zu dieser Gesellschaft heute zu gehören, besteht in der Würde einer unverwechselbaren Biografie.

Über Gerhard Gundermann haben Sie gesagt, dieser Baggerfahrer habe selbst beim Singen noch den Staub der Braunkohle an den Schuhen gehabt – »ein Mann mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen im Schlamm des Reviers«. Er starb 43-jährig im Schlaf.

In der Mittsommernacht 1998.

Während wir schlafen, sind wir hilflos, ausgesetzt, man hat daher den Schlaf mit Recht einen »Bruder des Todes« genannt. Elias Canetti, den Mythen leidenschaftlich zugetan, schrieb über die Mittsommernacht, sie sei der geheimnisvollste Grat zwischen Märchen und Realität, sie besonders rücke den Menschen in die Nähe von Engeln, die den Gesetzen der Realität »am elegantesten, am kindlichsten, am verwegensten« widersprechen. Gundermanns Lieder waren im Zwiegespräch mit den »Engeln über dem Revier«.

Er brauchte die Kohle, den Dreck. Die reale Welt des Tagebaus benötigte er für seine Poesie wie die Luft zum Atmen. Das war seine unverwechselbare Art von Welterfahrung. Der Baggerfahrer Gundi aus Hoyerswerda saß in seiner Kabine, schaufelte die Kohle und schaute in die weite Mondlandschaft, die wie eine offene Wunde in das Land geschlagen war. Auf dem Schoß ein kleines Heftchen, in das er seine Texte und Gedankenflüge notierte. Später ein simples Diktiergerät. Zwischen den Schichten ging es zu Probe oder Konzert. Kein Mann also, der sein Künstlertum gepflegt hat, auch dann nicht, als er mit Beginn der neunziger Jahre immer bekannter und mehr und mehr zur rockmusikalischen Stimme einer ganzen Wendegeneration wurde.

Alexander Scheer als Gundermann

Indem Sie die Titelrolle mit Alexander Scheer besetzten, haben Sie gewissermaßen einen Jackpot geknackt.

Alex verkörpert eine schöne Art von Anarchie. Er ist alles andere als brav. Ich als Regisseur bringe etwas in die Form, er sprengt die Form. Er geht die glatten Flächen ab und schafft Ausbuchtungen. Am Sturzhelm liebt er sozusagen den Sturz. Dadurch kommt eine inspirierende Unebenheit in die Arbeit. Ich mag das sehr und fordere es ja auch immer ab: dass von meinen Spiel-Partnern Tonlagen, Stimmungen, auch Extempores kommen, die nicht planbar sind. Meine Arbeit als Regisseur ist Bändigung, aber ebenso das Schaffen einer Atmosphäre, in der das Ungebändigte geschehen darf. Eine Gratwanderung.

Was heißt dies: das Ungebändigte?

Alex wollte zum Beispiel am liebsten immer live singen, das war ein Konflikt zwischen uns. Denn bei bestimmten großangelegten Filmszenen geht das nicht. Wenn einer live singt und dazu eine Band spielt, ich aber von der betreffenden Szene mehrere Einstellungen brauche, dann stößt das technisch an Grenzen. Alex hätte ja in jedem Take genau so singen müssen wie im vorherigen, damit man es dann später zusammenschneiden kann. Soundtechnisch ist das unmöglich, und wenn dann hinzukommt, dass Alex auch noch den Text improvisiert, sich mal versingt, etwas wiederholen muss, dann funktionieren die Anschlüsse schon gar nicht. Das mag auf Castorfs Bühne gehen, aber nicht beim Film, und da rede ich noch gar nicht von Haltung und Artikulation von Take zu Take. Der logistische Aufwand erlaubte das Live-Singen also nur in bestimmten Szenen, und da wünschte sich Alex dann auch noch, dass man deutlich sieht, wie er Gitarre spielt. Ich nehme das nur als Beispiel für die Sehnsucht eines Schauspielers nach dem Unmittelbaren, dem Ungeglätteten, dem Untechnischen, dem puren Leben, das sich gegen das Maschinelle, Zurechtstutzende so einer Filmmaschinerie wehrt. Ich war glücklich über diese Sehnsucht – und musste sie doch auch bremsen.

Es ist eigentümlich, wenn man Ihre Arbeit beobachtet, und Sie haben diese Kollektivität von Filmproduktion schon erwähnt: Es gibt eine große, innige Gleichrangigkeit von Protagonisten und Pulk. Die Herstellung von Gleichgesinntheit umfasst wirklich in einem ganz besonderen Maße alle Mitwirkenden. Der fertige Film kann das naturgemäß nicht miterzählen, aber es gehört zum Wesen des Regisseurs Dresen. Oder?

Was soll ich sagen … Ich bemühe mich … Die Schluss-Szene zum Beispiel ist Gundis Konzert, er sagt dem Publikum, dass er bei der Stasi war: »Ich wollt‹ nur bitten, wen ihr jetzt Eier schmeißt, dass ihr mich trefft und nicht den Gitarristen.« Wir drehten auf der Freilichtbühne Berlin-Weißensee, es war kalt, Ende Oktober, aber die Atmosphäre sollte noch etwas Sommerliches haben. Wir durften nur bis 22 Uhr halbwegs laut Musik machen, danach ging es noch leiser weiter bis morgens um drei. Zweihundert Komparsen bildeten jene Masse, die im Film mit digitalem Trick auf zweitausend Konzertbesucher anwachsen sollte. Das geht, indem man die zweihundert Leute aufnimmt, sie dann ein Stück weiter nach rechts rückt, wieder dreht, sie wieder verschiebt, sie erneut aufnimmt. Der Pulk wandert sozusagen. Bis man die Blöcke später digital zum Publikumspanorama zusammensetzen kann. Der Filmzauber als technischer Trick. Natürlich dachte ich, dass die Leute frieren werden, und sofort bekomme ich in solchen Momenten ein schlechtes Gewissen. Ich weiß doch: Wenn wir vom engeren Drehstab längst zuhause sind, sind es die Komparsen noch lange nicht – Kostüm und Maske fordern Zeit, bevor es losgeht, und ebenso viel Zeit, wenn alles vorbei ist. Ja, wenn wir früh um acht zum Drehort kommen und anfangen wollen, kann man sich vorstellen, zu welcher Uhrzeit die anderen – bis hin zum Catering – mit ihrer Arbeit anfangen müssen, um allein »nur« zweihundert Komparsen anzuziehen und zu schminken.

Auf der Pferderennbahn bei »Timm Thaler« waren es noch mehr.

Vierhundert Leute insgesamt, alle in historischen Kostümen und mit entsprechenden Frisuren! Dazu gigantische Regenanlagen für ein Gewitter mit Blitz und Donner, die Feuerwehr, Tankwagen, und natürlich, nicht zu vergessen, ein paar hochkarätige Schauspieler. Da hat der Regisseur was von einem Feldwebel, das geht nicht ohne Megaphon und mehrere Assistenten. Ich gebe zu, solche Tage sind nicht eigentlich meine Favoriten. Ich spüre den großen Druck, der immer auch ein finanzieller ist. Im Falle der Pferderennbahn kam hinzu, dass wir diese Szene gleich am Anfang drehten, man war gewissermaßen noch gar nicht richtig warm. Und Leute der Produktionsfirma Constantin saßen auch mit am Set, für sie war ich ein Neuling; ich denke, da war bei ihnen auch ein Moment der verständlichen Unsicherheit oder gar des Misstrauens, was ich so mit ihrem Geld anstelle. Die Summe war nicht klein, und Vertrauen in diesem Gewerbe bekommt man nicht geschenkt, man muss es sich erkämpfen. Aber es gab keine Probleme, alles klappte. Wichtig ist in solchen Situationen, dass ich die mir vertrauten Menschen um mich habe und mich von nichts verrückt machen lasse. Und es ist mir ein Bedürfnis, die Komparsen im wahren Sinn des Wortes einzugemeinden. Ich schiebe sie nicht als Masse durch die Gegend. Sie alle sollen das Gefühl haben, dazuzugehören, denn auch sie sind der Film, manchmal vor allem sie. Und ich muss es nochmal sagen, dass das keine Pose, keine Pflichtgeste ist: Ich versammle die Komparsen vor Drehbeginn, erkläre den Drehtag, bitte sie im Voraus um Verständnis, wie zäh die Abläufe am Set mitunter sind. Und dann rennen alle durchs Gewitter, durch den strömenden künstlichen Regen, der aber insofern so überhaupt nicht künstlich ist, als alle klitschnass werden. So eine Szene kann man nicht zig-mal wiederholen: Nass ist nass. Am Ende des Tages hat mich zu Tränen gerührt, als all diese durchweichten Menschen vor mir standen und applaudierten und »Andi, Andi« skandierten. Sowas ist schön. Es ist wie nach einer gemeinsam geschlagenen Schlacht. Du bist dann auf beglückende Art erschöpft, ja, alle sind eine Gemeinschaft. Wie gesagt: Vor solchen Großtagen ängstige ich mich ein wenig. Du kannst so verflucht schnell in einen verhängnisvollen Zeitverzug geraten – eine Wetteränderung genügt, um sämtliche Pläne zu zerstören. Dann heißt es warten, warten, warten – und reißt dann die Wolkendecke auf, gilt: schnell, schnell, schnell. Ein Leben im Wechselbad. Aber wenn man’s geschafft und den Tag gemeinsam gerissen hat, dann ist das durchaus erhebend. Bis es am anderen Morgen wieder losgeht …

Noch mal zu »Gundermann«, einem sich kräftig ausbreitenden Film.

Klingt ja, als wäre er ein Virus. (Lacht)

Die Wirkung war enorm – auch international?

Na ja, der Film hat bis heute keinen Weltvertrieb gefunden – das ist eine Firma, die die Auslandsverkäufe organisieren soll. Zum Ausgleich machte er aber eine ziemliche Festival-Karriere – Schweiz, Österreich, Slowakei, Spanien, Niederlande, Frankreich, um nur einige Länder zu nennen. Den Goethe-Instituten bin ich für die Hilfe sehr dankbar. Demnächst sollten wir nach Japan fahren, wo unser Film tatsächlich in die Kinos kommt, Corona verhinderte das. Schöne Fußnote: »Gundermann« hat zwar keinen Weltvertrieb, aber zahlreiche Airlines kauften ihn. Warum genau, weiß ich nicht. Vielleicht ein populärer deutscher Film, er zeigt keine Katastrophen, er bietet Musik, auch eine Liebesgeschichte. Er unterhält. Ich hoffe nicht, er wird gezeigt, weil er einschläfert. (Lacht.) Auf diese Weise kommt der Film aber auch durch die Welt. Zwischen Australien und London, zwischen Asien und Amerika nimmt er Anteil an der Lage in den Lüften. Und Gundi singt dazu das traurige Lied vom sonst lachenden Flugzeug.

Der Film stieß im Ausland nicht auf Verständnisprobleme?

Mein Eindruck: nein. Ich erinnere mich an eine Vorstellung in Marseille, in einem sozialen Brennpunktviertel der Stadt, bewohnt vorwiegend von Nordafrikanern. Schnell lodert es dort, Armut herrscht, die Menschen haben andere Sorgen, als es ein bürgerliches Maß vorgibt. Wir hatten eine Nachmittagsvorstellung für vierhundert Schüler zwischen dreizehn und achtzehn. So ein Publikum ist schon in Deutschland nicht ohne – aber dort? Auch noch mit Untertiteln. Mir war flau zumute, ich malte mir Unruhe, ja sogar Tumulte aus. Und dann die Überraschung: Stille, Aufmerksamkeit, nach dem Abspann Gejohle und Getrampel. Und ein Filmgespräch bar jeder blöden Fragen, eine Diskussion über Verrat und Anpassung, über Druck und Freiheit. Ich war baff.

Eine große Tour führte durch die USA, wo man Sie sogar schon für Ihr Lebenswerk geehrt hat.

Gefährlich früh! (Lacht..) Auch dort gab es durchgehend Offenheit und Nähe zum Thema: Wie kann man sich gesellschaftlich engagieren und trotzdem glücklich werden? Oder warum wird man es nicht? Was macht es mit uns, wenn wir uns leidenschaftlich für etwas einsetzen? Das Verhältnis von Staat und Individuum ist in Amerika ja ohnehin ein Thema. Wirklich schräg war Los Angeles. »Gundermann« lief auf einem Festival deutscher Filme, auf einer dieser Prachtstraßen Hollywoods, in einem Kino genau gegenüber dem Palast, in dem die Oscars verliehen werden. Ein Boulevard zwischen mondän und morbid, alles barock und bunt, auf jeden Fall kitschig im Übermaß. Das Kino im ägyptischen Stil, altmodisch bis zur Komik, wir befanden uns gewissermaßen im Epizentrum der roten Teppiche. Draußen das »Gundermann«-Plakat, umrahmt von Palmen, und ein gestyltes Publikum, zu dem natürlich auch aufgehübschte Damen mit Schlauchbootlippen und Hündchen gehörten. Oh Gott!, dachte ich, und dann lief der Film vor absolut konzentrierten Zuschauern, die mitgingen und ihren Gefühlen freien Lauf ließen. Es war der totale Gegensatz zum Vorurteil, das ich hatte, als ich zunächst das Publikum vor dem Kino sah. Zudem erlebte ich eine Aufführung mit einer so perfekten Technik, mit einer solchen Bild- und Tonqualität, wie sie mir bisher – ohne Übertreibung – noch nie vergönnt war. Am Ende war ich derart gerührt, dass ich vor diesem Auditorium zur Ukulele griff und Gundis Lied »Gras« sang. »immer wieder wächst das gras/ klammert all die wunden zu/ manchmal stark und manchmal blass/ so wie ich und du«.

Eine Ukulele?

Ich mag das Instrument. Es nimmt nicht viel Platz weg, man kann es ohne Gewese unterm Tisch oder Sitz hervorholen. Es hat nicht diesen Kunstanspruch, der auch gar nicht zu mir und meinen musikalischen Fähigkeiten passen würde. Es ist das blanke Understatement, niemand erwartet Virtuosität. Sozusagen ein Instrument, das dir auf die Schulter klopft: Wird schon werden, Junge, trau dich!

Als eine der stärksten Szenen im »Gundermann« empfinde ich jenen kurzen Moment nach dem Unfalltod des Kumpels Helmut im Tagebau. Es ist harter Winter, der Leichenwagen kommt, der Sarg wird aufgeladen, das Auto fährt an – und die Räder drehen auf dem Schnee- und Frostboden durch. Die Kumpel müssen schieben, sie alle sind plötzlich Sisyphos: Nichts geht mehr. Helmut will nicht vom Hof, wie man so salopp sagt. Noch im Tod das Festhalten an der Heimat Grube. Die letzte Kraft als Gleichnis: Nicht mal dem Leichenwagen gelingt die Entfernung eines Menschen von der Truppe.

Der Tagebau als Planet, der Furcht einflößt und fasziniert.

Sie haben dort nicht das erste Mal gedreht.

Das stimmt. Vor Jahren, das war Dokumentarfilm. Aber Spielfilm geht dort eigentlich gar nicht, also solche aufwändigen Dreharbeiten bei laufendem Betrieb. Wir hätten keinesfalls drehen können, wenn die Leute vom Tagebau das nicht selber mitgetragen und uns so toll unterstützt hätten. Nur damit wir drehen konnten, haben sie ganze Schichten vom Nachbartagebau übernehmen lassen, sonst wäre ja in Berlin das Licht ausgegangen. Erst wollten wir – das hing mit Fördergeldern zusammen – in einem Tagebau in Nordrhein-Westfalen drehen, aber der dortige Energiekonzern genehmigte das nicht. Als es dann zum ersten Gespräch in Nochten kam, hieß es von Seiten des Tagebaus: Was denn, uns ist zu Ohren gekommen, dass ihr in Nordrhein-Westfalen drehen wolltet, das ist doch unmöglich, Gundermann ist »unser«! Großes Aufatmen bei uns! Und dann hat man uns alles ermöglicht. Eine Woche lang drehten wir, kündigten vorsichtshalber nur fünfzehn Leute an, kamen aber am Ende mit siebzig. So ein Drehstab hat ja immer etwas von einem Heuschreckenschwarm. Die Kumpel haben extra für uns eine Straße gebaut, denn so ohne Weiteres kamen wir mit unseren Gerätschaften und historischen Autos gar nicht rein ins tiefe, weite Gelände. Und alles, ohne Geld von uns zu verlangen. Dreimal am Tag hielt ich eine Rede: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht!, ich hatte Angst vor Unfällen, die Bergleute schlugen die Hände überm Kopf zusammen, denn, wie gesagt: Wir drehten teilweise bei laufendem Betrieb, und dort unten ist das Leben durchaus gefährlich. Und natürlich wurden wir »Filmfritzen« zunächst beäugt. Aber die Kumpel merkten bei Schichtwechseln: He, die sind ja immer noch da! Wir standen tief im Schlamm, sie sahen, dass wir ausdauernd arbeiten können. Aufstehen früh um vier, raus aus dem Tagebau erst abends um zehn. Und dann durfte Alex tatsächlich selbst Bagger fahren, mit einem Viertausend-Tonner hat er sich bewegt, der Schauspieler als Kohleförderer, der wirkliche Baggerfahrer versteckte sich beim Drehen hinterm Sitz, er gab Anweisungen und zugleich beruhigte er »unseren« Gundi – es war eine schöne Verbrüderung in Arbeit. Später haben wir in Senftenberg für die Kumpel ein Konzert gegeben.

Dieser Tagebau – es ist eine verwundete Landschaft. Durch diese Gegend hätten auch die Jungs Ihres Films »Als wir träumten« stolpern können. »Gundermann« hat gleichsam ein archäologisches Denkmal entworfen.

Gewaltiges Brachland. Wahrscheinlich waren wie die Letzten, die in solchem Umfang im Tagebau drehen durften. Für dieses Panorama war Cinemascope genau das richtige Format. Es ist eigentlich nicht so mein Ding, denn das menschliche Gesicht verliert sich schnell – Günter Reisch zitierte gern Billy Wilder: Cinemascope sei das perfekte Format, um einen Dackel von der Seite zu filmen. Aber das Format reißt auf, und für den Tagebau bot es sich unbedingt an.

Der Dokumentarfilm, den Sie ansprachen …

Das war doch nur ein kleiner Porträtfilm für den rbb.

Aber auch diese Marginale zeigte: Tagebau ist etwas Archaisches. »mein rücken ist ein förderband/ und im schein von tausend watt/ sind mir die augenbraun verbrannt// auf raupenplatten krieche ich/ stück um stück nach vorn/ bei havarien blute ich«. So heißt es bei Gerhard Gundermann. Und Volker Braun schrieb vom »tierischen Schrei der Eimerketten«.

Du stehst als Fremdling auf diesen Riesengeräten, gehst über die schmalen Stahltreppen: Eisen, Feuer, Schneegestöber, fauchender Wind, das schwarze Metallgestänge in weißer Landschaft, die Lampen nachts – und das Gefühl, jetzt müsste hier Rammstein spielen! Urgewalt. Die Erde wird von diesem gigantischen Stahlmonstrum auf der einen Seite abgegraben und auf der anderen Seite wieder in die Landschaft geworfen –

Seltsamerweise denke ich jetzt an die Bombastik der Apologeten, die speziell mit Filmbildern falsche Romantik produzieren.

Ja, die Welt kennt zum Beispiel Eisensteins Bilder von der wahrlich massiven Erstürmung des Winterpalastes in Sankt Petersburg. Nachgestelltes Monumentaltheater zum Jahrestag der Oktoberrevolution 1928. In Wahrheit war es 1917 ein kleines Häuflein Bolschewiki, das sich über eine Nebentreppe ins bereits leere Gebäude hineinschlich.

Kino: ein Fluch! Eine glatte Lüge!

(Lacht.) Wahrscheinlich werden die Menschen in fünfzig Jahren denken, die DDR sei so gewesen wie in Florian Henckel von Donnersmarcks Film »Das Leben der Anderen«. Oh Schreck, oh Graus. Jede Absolutheit gilt es zu verhindern.

Auch Sie haben mit Ihren eigenen Filmen über diese Vergangenheit namens DDR eine Erfahrung machen müssen: dass schmerzende Erinnerungen wenig beliebt sind. »Gundermann« ausgenommen: Kassensturm findet bei dem Thema kaum statt. Es ist ein wenig wie der Blick auf alte Wohnhäuser, wo noch Reste abgeschabter, verwitterter Buchstaben zu sehen sind, von Kolonialwarenläden und Kohlehandlungen. Wir lassen uns von der falschen Vermutung überwältigen, diese Signale kündeten von »guter alter Zeit«. In der Tilgung solcher Inschriften erkennen wir eine Ahnung von der groben Art, mit der auch unser eigenes Dasein eines Tages betrachtet wird: als eine mehr und mehr verblassende Spur auf bröckelndem Untergrund. Mit Wehmut setzen wir uns gegen das verletzende Urteil zur Wehr, das jede Gegenwart über jedes Gestern spricht. Leider wächst aus dem Anspruch, unserer Geschichte möge doch ein wenig Gerechtigkeit widerfahren, meist nur eine neue Anmaßung, die nicht weniger unangenehm ist als die Kälte von Abrissexperten. Diese Anmaßung, wahrscheinlich in jedem Leben zu beobachten, sucht nämlich nach ewig wetterfesten, unangefochten prangenden Schrift- und Bildzeichen, und wer mit neuen Zeichen auftritt, auf den wird aggressiv oder beleidigt reagiert: Wir haben eine schönere Vergangenheit verdient!

Wie gesagt: Mich interessiert an der DDR, was darin an übertragbarer Existenz gelebt wurde. Wie viel Druck braucht es für einen Verrat, welche verschiedenen Haltungen produziert die Unfreiheit? Wie böse darf, um sich zu verteidigen, das Gute sein? Ist Anpassung ein Menschenrecht? Das sind so Fragen. Mein Vater, Adolf Dresen, wurde als Theatermann Anfang der achtziger Jahre zum DDR-Kulturminister Hoffmann beordert und von ihm wegen einer politischen Äußerung abgekanzelt – währenddessen schob der Minister aber einen Zettel zu ihm rüber, auf dem stand, wer meinen Vater denunziert hatte. Die Standpauke entpuppte sich als Show für die Stasi-Mikrophone im eigenen Büro. So janusköpfig war das alles. Was mich heute abstößt, ist der Blick in eine dämonische Gegend namens DDR, angesichts derer ich nicht eine Minute lang verstehe, wie es ein halbwegs normaler Mensch dort hat aushalten können – es sei denn, man machte umgehend einen billigen Nutznießer oder verbohrten Halunken aus ihm. Nein, viele Menschen haben an einen sauberen Weg im Sozialismus geglaubt und sind in Fallen getappt. Sie ließen sich auf ein System ein, als sei es ein abenteuerliches Ideendrama, und plötzlich war der Weg nur noch »sauber«, weil man so vieles unter den Teppich gekehrt hatte. Das sind Konstellationen, die zur Erzählung reizen. Ich kenne viele Leute, die damals in die Partei gingen, weil sie der Meinung waren, das System sei von innen her änderbar, und sie wollten da mittun. Die Argumente, die in diese Richtung gingen, waren mir durchaus nah. Plötzlich aber steckt man im Dilemma, dass Loyalität eine Vorstufe zur Lüge werden kann – und Charakter wird zerrieben. Gundermann. Ein Thema nur von gestern?

Zu »Gundermann« gehört die Band, mit der Sie bisweilen unterwegs sind: Alexander Scheer (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Jens Quandt (Keyboards, Mundharmonika, Percussion), Jürgen Ehle (E-Gitarre, Gesang), Harry Rosswog (Bass) und Nicolai Ziel (Schlagzeug). Zunächst haben Sie ja im Schatten, im Sog des Films gespielt.

Dessen Resonanz schob und zog uns gewissermaßen. Die Mitwirkung von Alex tat ihr Übriges. Aber mit der Zeit trat ein neuer Effekt ein, plötzlich stieg die Nachfrage massiv, die Konzerte wurden deutlich größer. Ich weiß noch, fürs Geyserhaus Leipzig, eine beeindruckende Freilichtbühne, waren zweitausend Tickets verkauft, draußen saßen weitere zweihundert Leute auf dem Erdboden, die nicht mehr reingekommen waren, und ich spürte irgendwie den Umschlag: Bisher waren wir ein paar Typen, die gern Musik machten – nun sind wir tatsächlich eine Band. Wir spielen nicht mehr einfach nur die Songs – wir leben die Musik zusammen. Das Publikum nimmt uns an, es bringt uns nicht um, und die Aufregung, die freilich nie nachlässt, gehört selbstverständlich dazu. Ich selber bleibe freilich Dilettant, und dieses Eingeständnis ist jetzt hoffentlich keine Antiwerbung.

Im Gegenteil! Im Dilettanten, so schrieb der Feuilletonist Egon Friedell, vereinen sich Mensch und Künstler.

Schön! Denn ich bin kein Sänger, ein professioneller Musiker schon gar nicht. Jürgen Ehle von »Pankow« ist neben unserem Schlagzeuger der einzige erfahrene Profi. Er ist wirklich ein musikalisches Genie. Ich bin schon immer zu vielen Pankow-Konzerten gepilgert und jetzt darf ich mit ihm auf der Bühne stehen. Wahnsinn! Bei uns anderen gibt es die Liebe zur Musik, die Freude an Probe oder Auftritt, den Spaß miteinander. Wir spielen, aber es gibt nichts Gespieltes. Es ist so diese Eins-zu-eins-Wirkung. Auch wenn die Eintrittskarten Geld kosten: Wir haben hauptsächlich was zu verschenken, diese Liebe, diese Freude, diesen Spaß. Und alles strahlt – das merken wir bei den Konzerten – aus dem Publikum zurück auf die Bühne.

Sie sprechen darüber, als seien Sie noch immer etwas ungläubig, ja erschrocken über diesen Erfolg.

Bin ich auch. Ich denke an den Festsaal in Berlin-Kreuzberg, ein wunderbarer großer Konzertsaal, aber die Bühne einladend intim, da spielen gewöhnlich die Angesagten der Szene, und plötzlich tauchen wir da auf, das ehemalige Westberlin ist ja schließlich nicht das Kesselhaus in der heimischen Kulturbrauerei. Vor Beginn schauten wir heimlich hinunter in den Saal – o Gott, tausend Leute. Oder Köln-Bonn – volle Hütte! Das Hamburger Schauspielhaus, das größte deutsche Sprechtheater – volles Haus! Natürlich spielte da auch eine Rolle, dass Alex auf dieser Bühne als Schauspieler gleichsam zu Hause ist. Die einen reisen uns inzwischen nach, die anderen haben Lust auf eine Überraschung, sie haben noch nie etwas von Gundermann gehört. Perspektivisch ist es natürlich an der Zeit, dass wir nicht mehr nur eine Cover-Band sind. Gundermann-Lieder bleiben zwar die Basis, das ist unsere Wurzel, aus der heraus wir »grünen«, aber es soll auch eigene Songs geben. Der Zeitpunkt ist der richtige, denn wir haben durch »Gundermann« ein Publikum, also fangen wir nicht bei Null an, wenn wir das Programm aufmischen und verändern. Es ist, als führe man ein zweites Leben.

Und wer schreibt die Lieder? Sie?

Kann sein, so richtig rangetraut habe ich mich bisher allerdings noch nicht, gerade bei Poesie steht man doch ganz schön nackt da. Aber Jürgen Ehle kann das natürlich, und Alexander kokettiert immer: Er sei Schauspieler, er könne nur mit fremden Texten umgehen – ich glaube ihm das nicht, mal sehen. Außerdem haben wir Freunde, die vielleicht helfen könnten, Gisbert zu Knyphausen oder Hans-Eckardt Wenzel. Auch von Lutz Kerschowski weiß ich, dass er noch einiges in der Schublade hat. Diese Poesie-Profis frage ich immer, wenn wir uns treffen: Wie macht ihr das? Das Songschreiben ist für mich ein Mysterium.

Der Regisseur plötzlich in besonderer Weise im Rampenlicht – wie ist das?

Das Ganze hat auch seine Härte: Du stehst hinterm Vorhang und weißt: Jetzt geht’s raus!, du musst liefern!

Das heißt, Sie müssen eine Schamgrenze überwinden, ehe Sie ins Scheinwerferlicht gehen?

Ja.

Der Mann hinter der Kamera erfühlt plötzlich, wie es einem Schauspieler ergeht. Der unmittelbar vor Beginn einer Theateraufführung vielleicht denkt: Ich kann nicht! Es geht nicht! Weil ihm blitzartig das Widernatürliche des nächsten Schritts bewusst wird, nämlich: wie er mit dem Exhibitionismus des Spiels die eigene Scham vergewaltigt und alle natürliche Hemmung missachtet, zerstört.

Genau. Ein unglaublicher Moment der Erregung. Man denkt: Noch kannst du weglaufen! Du kannst natürlich überhaupt nicht weglaufen. Irgendwie bist du supernervös und starr zugleich. Es gibt einen Satz von Alex über seine Theaterarbeit: Das Stück muss mich spielen, nicht ich das Stück. Das heißt: Man bereitet sich vor, um zu vergessen; man baut sich Halterungen in den Stoff und in den Text hinein, um dann aber, beim Spiel, alle Haltegriffe loszulassen. Die Physis geht in Automatik über. Das geht einem im besten Fall auch bei Konzerten so: Du bist plötzlich im Modus des Autopiloten.

Dies Ungeheuerliche ist einem Nicht-Schauspieler wahrscheinlich nur mit einem absurden Vergleich nahezubringen: Es ist, als springe unsereins nachts halb zwölf auf den Tisch einer voll besetzten Kneipe und brülle laut: He, hört mal alle her! Diese anmaßende Sekunde muss man sich vorstellen: auf den Tisch zu springen und um Gehör zu bitten – und womöglich gar nichts sagen zu wollen! Plötzlich stehst du auf dem Tisch, weltallseelenallein …

Das ist tatsächlich der gefährliche Schwellenpunkt des Schauspielerberufes. Ja, es gibt diesen Sekundenbruchteil vorm ersten Schritt auf die Bühne oder auch beim Gang vor die Kamera, da man von schrecklicher Wahrheit angeweht werden kann: dem Bewusstsein für diese Blöße vor vielen fremden Blicken. Dieses: Was machst du hier eigentlich?! Aber so plötzlich, wie der Schreck kam, geht er wieder: Das Spiel beginnt.

Und wenn der Schreck irgendwann mal, auf offener Szene gar, wiederkehrt?

Müssen Hirn und Nervensystem des Schauspielers eine Hochleistung der sofortigen Verdrängung vollbringen. Und natürlich muss beim Schauspieler letztlich das andere Gen gut ausgebildet sein und zu jeder Zeit verlässlich siegen: jenes Gen, das selbstbewusst an die Rampe drängt und das dafür sorgt, die eigene Körperlichkeit auch als etwas Kostbares zu empfinden – etwas Kostbares, das Öffentlichkeit nicht nur aushält, sondern Öffentlichkeit geradezu bildet.

Am Ende bleibt dein Schicksal des nackte Gesicht, und dafür darfst du doch wenigstens ein bisschen Liebe erwarten. So sagt es Henry Hübchen als seelenbrüchiger, alkoholporöser Schauspieler in »Whisky mit Wodka«.

Das ist nun freilich, um auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, überhaupt nicht mit meinen kleinen Auftritten in der Band zu vergleichen. Außerdem bin ich – wie ein Schauspieler meist auch – nicht allein auf der Bühne. Man trägt seinen Teil – und wird getragen.

Etwa von Alexander Scheer.

Alex ist in der Band der Anziehungspunkt, wie es vorher lange Zeit Axel war.

Axel Prahl spielt nicht mehr mit?

Er hat sein Inselorchester und ist damit ausgelastet. Es wurde ihm einfach alles zu viel.

Scheer ist der Unverblümte, der Überdosierte.

Alex rast am liebsten auf das Publikum zu, wie Mick Jagger. Wir spielen auch einen Song von David Bowie, da geht Alex auch ungeheuer auf, es ist seine Rolle in »Lazarus« am Hamburger Schauspielhaus. Er ist wirklich das, was man einen Frontmann nennt. Axel Prahl war auch zentral, aber er saß ruhig wie ein Seebär. Das war auf seine Weise auch wunderbar. Alex ist ganz anders, er geht auf Jagd, er holt ab. Ich selber stehe links außen, bin der Stille, kontrolliere ein bisschen die Abläufe, kann in Momenten geringerer Beschäftigung auch mal entspannt in den Saal schauen und mich daran erfreuen, wie jung das Publikum teilweise ist.

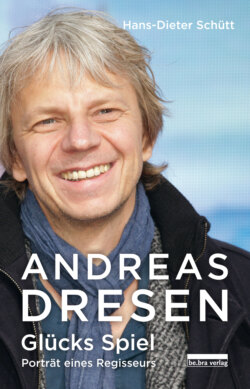

Andreas Dresen am roten Teppich in Hollywood, 2019