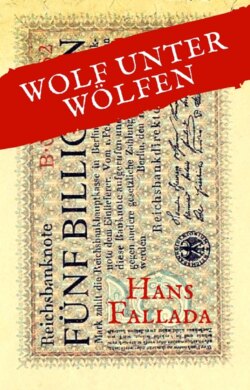

Читать книгу Wolf unter Wölfen - Ханс Фаллада - Страница 49

8

ОглавлениеAls Wolfgang Pagel zwischen sechs und sieben Uhr abends aus dem Kunstgeschäft in der Bellevuestraße trat, regnete es noch immer, wenn auch sachter. Zweifelnd sah er die Straße hinauf und hinunter. Sowohl am Esplanade-Hotel wie beim Rolandsbrunnen hielten Autotaxen, sie hätten ihn schnell genug zu Petra gebracht. Aber ein starrköpfiger Eigensinn verbot ihm, dieses allein für sein Mädchen bestimmte Geld anzugreifen.

Er rückte die alte Feldmütze fester und ging los – in einer halben Stunde konnte er gut und gerne bei Peter sein. Vorhin war er, ohne Geld, mit der Elektrischen sehr schön auf den Potsdamer Platz gekommen, obwohl ihn das Bild jedem Schaffner auffällig machte. Aber der durch das Unwetter gesteigerte abendliche Ansturm auf die Bahnen hatte ihm trotz alledem die Schwarzfahrt möglich gemacht. Jetzt, unfaßbare Millionen in der Tasche, konnte so eine Schwarzfahrt unmöglich gewagt werden – ein Nachlösen, wurde er ertappt, hätte seine Millionen angerissen.

Pagel pfeift zufrieden vor sich hin, während er an der endlosen Gartenmauer des Reichskanzlerpalais einhergeht. Er weiß sehr wohl, daß all diese Überlegungen über Fahrgeld oder kein Fahrgeld blanker Unsinn sind, daß es viel wichtiger (und auch anständiger) wäre, Peter rasch Hilfe zu bringen – aber er zuckt die Achseln.

Er ist wieder einmal der Spieler. Er hat sich vorgenommen, den ganzen Abend, komme, was da wolle, nur Rot zu setzen – und er wird nur Rot setzen, der Teufel hole ihn, die Chancen mögen gegen ihn sein, wie sie wollen! Rot siegt doch! So wird, führt er nur seinen Vorsatz durch, Petra die siebenhundertsechzig Millionen unversehrt in die Hände zu legen, ihre Sache zum guten Ende kommen. Fehlen aber nur zehntausend, nur tausend Mark an dem Gelde, so sind die schwarzen Folgen gar nicht abzusehen!

Vielleicht dämlich, sicher abergläubisch – aber kann man es denn wissen? Dies Leben ist so verzwickt, kommt immer von hintenherum, vereitelt alle Logik, jede genaue Berechnung – besteht da nicht die allergrößte Aussicht, mit Aberglauben, mit dämlichem Rechnen, mit Widersinn und Unverstand ihm auf die Schliche zu kommen –?! Nun also, Wolfgang, es ist alles richtig, und wenn es nicht richtig ist, ist es auch noch so! Ob man mit Logik oder mit Unverstand falsch rechnet, ist das Privatvergnügen jedes einzelnen – er, Wolfgang Pagel, ist für den Unverstand.

So bin ich, so bleibe ich, in Ewigkeit, amen!

Siebenhundertsechzig Millionen! Runde tausend Dollar!! Viertausendzweihundert Friedensmark!!! Ein hübsches Sümmchen in der Abendstunde für einen, der am Mittag noch beim „Onkel““ um einen einzigen Dollar betteln mußte! Für den zwei Schrippen und eine – sehr abgestoßene – Emaillekanne mit Mischkaffee in der Morgenstunde außer dem Bereich alles Möglichen waren!

Pagel ist unter dem Brandenburger Tor angekommen, er möchte hier einen Augenblick Luft holen vor dem ewig niederrinnenden Regen, sich das Gesicht abtrocknen. Aber es ist nicht möglich – unter den Torbogen drängt es sich von Bettlern, Hausierern, Kriegsverletzten. Alle hat – aus den Eingängen des Tiergartens, vom Pariser Platz her – der Regen in diesen Schutz gescheucht, und wenn sich Pagel unter sie stellt, gefährdet er seine Unfähigkeit, nein zu sagen, die Unverletzbarkeit seines heiligen Geldtransportes. So entflieht er sich und dem Flehen der Bettler – hart wie viele Menschen aus Schwäche, nicht aus Härte – und geht wieder hinaus in den Regen.

Er hält – ein wenig gezwungen ist diese Haltung – die Hände sorgfältig über die Taschen seines Waffenrockes. In den Hosentaschen nicht, auch nicht in den Innentaschen, wohl aber in diesen Außentaschen ist sein Geld durch Naßwerden gefährdet. Er vergißt nicht eine Sekunde (was er grade auch denken mag), daß er diese Summe bei sich trägt: siebenhundertsechzig Millionen. Darunter ein Viertel, also zweihundertfünfzig Dollar, in gutem amerikanischem Notenbankpapier, herrliche Papierdollars, das Begehrteste, was es heute gibt in Berlin …

Ich kann die Stadt tanzen lassen dafür heute nacht! denkt Wolfgang und pfeift zufrieden. Der Rest – fünfhundertsiebzig Millionen – ist deutsches Papier, teilweise in unglaublich kleinen Beträgen.

Wie es aber auch zusammengekommen war! Schwer genug hatte es gehalten, dem Kunstfritzen diese Summe heute abend noch zu entreißen! Es sei nicht so viel Geld mehr im Hause, zu den Banken könne man auch nicht mehr schicken, sie seien schon geschlossen. Eine Anzahlung, jawohl, und der Rest morgen früh, neun Uhr dreißig, durch Boten an jedem Fleck in Berlin, den Herrn Pagel nur wünschen würde. Er sei dem Herrn Pagel doch wohl gut für diese Summe, wie?

Und dabei hatte der Händler, ein schwerer, massiger Mann, ziemlich rotes Gesicht und dazu ein Assyrerbart, schwarz, an seinen Wänden entlanggesehen. Mit einem liebevollen Stolz.

Wolfgang war diesem Blick mit seinen Augen gefolgt. Soweit war er nun doch der Sohn seines Vaters, er hatte den Stolz verstanden und auch die Liebe dieses schweren Mannes, der eigentlich gar nicht nach Kunst aussah, zu seinen Bildern.

Drüben, zwei Häuserblocks weiter, an der Potsdamer Straße, verkauften sie im „Sturm““ auch Bilder. Da hatte man manchmal lange mit Peter gestanden und diese Marcs, Kampendoncks, Klees, Noldes angesehen. Manchmal hatte man lachen müssen oder den Kopf schütteln oder schimpfen, denn vieles war einfach wichtigtuerische Frechheit – es waren die Zeiten des Kubismus, des Futurismus, des Expressionismus. Sie klebten Fetzen Zeitungspapier in ihre Bilder und zerbrachen die Welt zu Dreiecken, die man wie ein Puzzlespiel wieder zusammensetzen wollte. Aber manchmal hatte man auch dagestanden, von etwas durchzuckt. Ein Gefühl regte sich, etwas rührte einen an, eine Saite erklang: Dies ist doch etwas? Wird doch etwas Lebendiges geboren aus dieser fauligen Zeit?

Hier aber, bei diesem reichen Manne, der Bilder nur kaufte, wenn sie ihm gefielen, dem nur wenig am Verkauf des Erworbenen lag – hier sah man nicht solche Experimente, keine tastenden Versuche. Hier gab es, schon im Empfangsraum, einen Corot, irgendeinen Weiher, ganz in rötliches Licht getaucht, und röter war doch noch die Mütze des einsamen Fährmannes, der den Kahn vom Ufer mit der Ruderstange abstieß. Es gab einen herrlichen van Gogh: die unendliche Weite grünender und gilbender Felder, mit dem noch viel weiteren Blau des Himmels darüber, das schon schwarz vom aufsteigenden Gewitter zu werden beginnt. Es gab einen Gauguin, mit den sanftbraunen, schönbrüstigen Mädchen; jawohl, auch einen Pointillisten wie Signac, einen kindlich unbeholfenen Mann wie Rousseau, ein stilles Tierstück von Zügel, rot besonnte Kiefern von Leistikow … Aber all das war längst dem Experiment entrückt – Verständnis hatte es geprüft und der Liebe für wert befunden, und nun wurde dies alles geliebt. Diesem Mann konnte man trauen.

Aber wenn Wolfgang Pagel dies alles auch sah und verstand, so wußte er doch ebensogut, daß er hier verlangen konnte, was er wollte, selbst etwas so Unmögliches, wie nach sechs Uhr, wenn kein Geld mehr im Hause ist, die Summe von siebenhundertsechzig Millionen zusammenzukratzen. Schon als er eingetreten war, triefend naß wie eine gebadete Katze, und unter seinem Waffenrock das Bild hervorgezogen hatte, das er dort vor dem Gewitterschauer, so gut es eben ging, geschützt hatte –, als er dieses Bild dem etwas pflaumenweichen Herrn, der ihn empfing, gezeigt und als der sachlich, aber mit einem mißtrauischen Blick auf ihn gesagt hatte: „Gewiß, ein Pagel. – Aus seiner besten Zeit. – Sie verkaufen im Auftrag von …?““ –, schon da hatte er gespürt, daß man hier dieses Bild unter allen Umständen kaufen würde, daß er die Bedingungen machen konnte.

Dann hatte der Pflaumenweiche – auf Pagels Antwort hin: „Ich verkaufe im eigenen Auftrag““ – den Besitzer gerufen, und dieser hatte, ohne auch nur viel Aufhebens von dem Manne im Waffenrock zu machen (in diesen Zeiten verkauften die unwahrscheinlichsten Elendsgestalten unwahrscheinlichste Kostbarkeiten) – dieser hatte nur kurz gesagt: „Setzen Sie es einmal dorthin. – Natürlich kenne ich das, Doktor Mainz. Familienbesitz. Ein ganz ungewöhnlich guter Pagel – manchmal kam er eben doch über sich hinaus. Nicht oft – drei- oder viermal … Meistens ist er mir zu hübsch. Glatt, geleckt – wie?““

Er hatte sich plötzlich an Wolfgang gewendet: „Aber davon verstehen Sie nichts? Wie? Sie wollen nur Geld, was? Möglichst viel, ja?““

Unter diesem plötzlichen Angriff war Pagel zusammengefahren. Er fühlte, wie ihm langsam Röte in die Wangen stieg.

„Ich bin der Sohn““, sagte er möglichst ruhig.

Es hatte vollkommen genügt.

„Entschuldigen Sie tausendmal““, hatte der Händler gesagt. „Ich gebe zu, daß ich ein Esel bin. Ich hätte es an den Augen sehen müssen – wenn an nichts, dann an den Augen. Ihr Herr Vater hat hier oft gesessen. Ja. Kam in seinem Rollstuhl, wollte Bilder sehen. Er sah gerne Bilder. – Sie sehen Bilder auch gerne?““

Wieder dies Abrupte, Plötzliche – auch dies war eigentlich ein Angriff. Wenigstens empfand Wolfgang es so. Er hatte nie darüber nachgedacht, ob dieses Bild, das er seiner Mutter fortgenommen hatte, ein schönes Bild war. Im Grunde hatte dieser Bildermann ganz richtig geraten: wenn er auch der „Sohn““ war, es hatte sich für ihn nur um Geld gehandelt – allerdings um Geld für Peter.

Ärger, mit ein wenig Trauer vermischt, daß er wirklich so war, wie er eingeschätzt wurde, stieg in Wolfgang auf.

„Ja, doch, ganz gerne““, sagte er mürrisch.

„Es ist ein schönes Bild““, sagte der Händler nachdenklich. „Ich habe es schon zwei-, nein, dreimal gesehen. Ihre Frau Mutter hatte es nicht gerne, wenn ich es ansah. – Sie ist einverstanden mit diesem Verkauf?““

Wiederum ein Angriff. Pagel wurde so ärgerlich. Gott, was für ein Umstand um ein Bild, kaum ein halber Quadratmeter bemalte Leinewand. Ein Bild war etwas, das man ansehen konnte, wenn man wollte; man mußte nicht, es war keineswegs nötig. Ohne Bilder konnte man leben, ohne Geld nicht.

„Nein““, sagte er böse. „Meine Mutter ist ganz und gar nicht mit diesem Verkauf einverstanden.““

Der Händler sah ihn höflich an, wartete wortlos.

„Sie hat dieses““ (mit gespielter Gleichgültigkeit) „Dings mir mal geschenkt, wie man so in der Familie Sachen schenkt, wissen Sie. Da ich grade Geld brauchte, erinnerte ich mich daran. Ich verkaufe““, sagte er betont, „gegen den Willen meiner Mutter.““

Der Händler hatte schweigend zugehört, dann ziellos, aber merklich kühler: „Ja, ja. Ich verstehe. Natürlich““ gesagt.

Der Pflaumenweiche, der unbemerkt verschwunden war, der Doktor Mainz, trat wieder auf. Der Händler sah seinen kunsthistorischen Gehilfen an, der Gehilfe erwiderte den Blick und nickte kurz. „Jedenfalls““, sagte der Händler, „erhebt Ihre Frau Mutter keine Einwendungen gegen den Verkauf.““ Auf einen fragenden Blick Pagels: „Ich habe soeben telefonieren lassen. Bitte, bitte, das ist kein Mißtrauen. Ich bin ein Geschäftsmann, ein vorsichtiger Geschäftsmann. Ich mag keine Schwierigkeiten …““

„Und Sie zahlen?““ fragte Pagel kurz und geärgert.

Seine Mutter hätte mit einem Wort am Telefon den Verkauf hindern können. Sie hatte es nicht getan – Wolfgang fühlte, der Bruch war endgültig. Mochte er seine Wege gehen, es waren nun und für immer seine Wege allein. Sie war ohne Interesse.

„Ich gebe““, sagte der Händler, „tausend Dollar, das sind siebenhundertsechzig Millionen Mark. – Lassen Sie mir das Bild in Kommission, daß ich es hier aufhänge und in Ihrem Auftrage verkaufe, es ist möglich, daß ich einen sehr viel höheren Preis erziele. Aber wenn ich recht verstanden habe, brauchen Sie das Geld sofort?““

„Sofort. Diese Stunde.““

„Nun, sagen wir morgen früh““, lächelte der Händler. „Das ist auch sehr rasch. Ich schicke es Ihnen mit einem Boten, wohin Sie wollen.““

„Jetzt!““ sagte Pagel. „Diese Stunde! Ich muß …““ Er brach ab.

Der Händler sah ihn aufmerksam an. „Wir haben unsern Kassenbestand schon zur Bank geschickt““, sagte er freundlich, als erkläre er einem Kinde etwas. „Ich halte nie Geld im Haus über Nacht. Aber morgen früh …““

„Jetzt!““ sagte Pagel und legte die Hand auf den Rahmen des Bildes. „Oder es kann aus dem Verkauf nichts werden.““

Oh, Pagel hatte die Situation richtig erfaßt! Zwar mißbilligte der Händler diesen Verkauf eines unbotmäßigen Sohnes, der seiner Mutter ihr liebstes Bild fortnahm, zwar hatte er, seit er dies erfuhr, die Gesprächstemperatur auf kühl herabgesetzt, aber trotzdem würde er keinen Augenblick zögern, sich diese Konstellation trotz aller Mißbilligung zunutze zu machen und das Bild zu kaufen. Dieser große, sichere, reiche Mann mit dem schwarzen Assyrerbart hatte eben auch seine faulige Stelle – wie alle. Man hatte nicht die geringste Veranlassung, sich vor ihm zu schämen – im Gegenteil! Er, Pagel, mußte verkaufen; der große Mann aber mußte gar nicht kaufen.

„Ich muß““, sagte Pagel ruhig, „den ganzen Betrag in einer halben Stunde haben. Heute abend brauche ich das Geld, nicht morgen früh. Es gibt noch andere Käufer …““

Der Kunsthändler machte eine wegwerfende Handbewegung, jedenfalls für dieses Bild kamen andere Händler nicht mehr in Frage.

„Das Geld wird beschafft werden. Ich weiß zwar noch nicht, wie. Aber es wird beschafft.““

Er flüsterte einen Augenblick mit seinem Adlatus Mainz, der nickte und ging.

„Kommen Sie bitte mit mir, Herr Pagel. Doch ja, das Bild können Sie ruhig hier stehenlassen – ich habe es gekauft.““

Pagel wurde in das Arbeitszimmer des Mannes geführt, einen großen, fast düsteren Raum; nur großstrichige Kohlezeichnungen irgendeines unbekannten Künstlers hingen an der Wand.

„Bitte, setzen Sie sich. Vielleicht dort. Hier stehen Zigaretten. Ich stelle Ihnen Whisky und die Sodaflasche in Reichweite. Es wird““ … leiser Spott … „vielleicht auch fünfunddreißig Minuten dauern. Also machen Sie es sich bequem. Herein!““

Herein kamen sie nun nacheinander, die Angestellten des Hauses – von den akademisch gebildeten Kunsthistorikern an bis zu den ganz unakademischen Reinemachefrauen des Hauses, die schon ihr Abendwerk begonnen hatten. Doktor Mainz hatte ihnen Bescheid gesagt, sie traten ohne ein Wort an den Schreibtisch ihres Herrn, zogen aus Kleidertaschen, Westentaschen, Geldbörsen, Portemonnaies ihre Habe, zählten auf, und der Chef schrieb an: „Doktor Mainz: eine Million vierhundertfünfunddreißigtausend. Fräulein Siebert: zweihundertsechzigtausend. Fräulein Plosch: siebenhundertdreiunddreißigtausend. Ich danke Ihnen, Fräulein Plosch …““ Es mußte eine gute Verbundenheit zwischen Chef und Angestellten in diesem Hause herrschen, jeder gab ohne ein Wort, mit einer Selbstverständlichkeit, die gut wirkte. Sie verzichteten vielleicht auf etwas, was sie sich für diesen Abend vorgenommen, diese Stenotypistinnen, Buchhalter, Galeriediener. Manchmal fiel ein Blick von ihnen auf den Herrn im Sessel, der da Whiskysoda trank und rauchte; es war nicht etwa ein feindlicher, es war ein ganz fremder Blick.

Es war ihnen gleichgültig, wozu dieser Mann im schäbigen Waffenrock so eilig das Geld brauchte, daß sie auf ihre Abendvergnügungen verzichten mußten; es war ihnen nicht gleichgültig, ob ein Bild, das der Chef zu kaufen wünschte, wieder aus dem Hause getragen wurde. Das Hergeben, Aufzählen, Notieren des Geldes geschah auf beiden Seiten so selbstverständlich – auch von seiten des Kaufmanns ohne jeden beflissenen Dank, ohne billigen Scherz, ohne verlegene Erklärung –, daß grade diese Selbstverständlichkeit Pagel beinahe dazu veranlaßte, erklärend, entschuldigend zu sagen: Ich brauche das Geld wirklich heute abend noch. Mein Mädchen ist nämlich im Gefängnis, und ich muß …

Ja, was mußte er eigentlich –? Jedenfalls sofort Geld haben, viel Geld.

Wolfgang Pagel sagte nichts.

„Halt, Fräulein Bierla““, sagte der Händler. „Ich sehe da noch fünfzigtausend in Ihrem Portemonnaie – Sie entschuldigen, aber wir müssen heute abend jede Mark zusammenkratzen …““

Verlegen murmelte die bräunliche Schöne etwas von Fahrgeld.

„Sie brauchen natürlich kein Fahrgeld. Doktor Mainz hat zu Geschäftsschluß ein paar Taxen vor die Tür bestellt. Die Chauffeure fahren Sie, wohin Sie wollen.““

Langsam wuchs der Stoß Papierscheine auf dem Schreibtisch. Unzufrieden sagte der Händler, in der eigenen Brieftasche kramend, sie entleerend, zu Doktor Mainz: „Wenn man die Zeitungen liest, auf die Leute hört, schwimmt alles im Geld. In allen Taschen sitzt es, in allen Händen raschelt es. Hier liegt das, was siebenundzwanzig Menschen, Sie und ich eingeschlossen, bei sich trugen. Es sind noch keine siebenhundert Mark, nach Friedenssatz. Eine lächerlich aufgebauschte Angelegenheit, diese Zeit. Wenn die Leute sich einmal klarmachten, wie wenig Ziffern vor so vielen Nullen stehen, würden sie sich nicht so bezaubern lassen.““

Doktor Mainz flüsterte etwas Halblautes, Hastiges.

„Nun natürlich, telefonieren Sie gleich von hier aus. Ich gehe unterdes zu meiner Frau. Dort finde ich sicher Geld.““

Während Doktor Mainz mit irgendeinem Herrn Direktor Nolte telefonierte, der eigentlich heute abend noch zweihundertfünfzig Papierdollar bekommen, nun aber bis morgen früh sich gedulden sollte, bedachte Pagel, welch ungewohnte Unordnung sein Verlangen in diesen Betrieb getragen hatte. Aber – stellte er verwundert fest – wie ordentlich wickelte sich selbst solche Unordnung ab! Leise, selbstverständlich – Autos warteten vor der Tür, jeder Angestellte kommt trotzdem dahin, wohin er zu kommen wünscht; auf einem Zettel stehen säuberlich die Einzelbeträge … Während die Unordnung entsteht, geschieht schon alles, um sie nach möglichst kurzer Spanne wieder zu beseitigen.

Ich, denkt Pagel düster, habe auch Unordnung entstehen lassen, aber nie habe ich daran gedacht, sie zu beseitigen. Sie ist größer und größer geworden, sie hat Bezirke ergriffen, an die ich nie gedacht hatte. Jetzt ist alles bei mir Unordnung, es gibt nichts Geordnetes mehr bei mir!

Einen Augenblick denkt er daran, daß er oft von Petra verlangte, sie sollte sich morgens anziehen, ehe die Thumann den Kaffee brachte.

Ich habe mir und vor allem ihr etwas vorgespielt. Unordnung wird nicht zur Ordnung, wenn man eine Decke darüberlegt. Im Gegenteil: sie wird zur Unordnung, die man nicht mehr zu vertreten wagt. Zu einer verlogenen, feigen Unordnung. Ob Peter wohl etwas davon verstanden hat –? Was sie nur gedacht hat –? Hat ihr darum so viel daran gelegen, daß wir einander heirateten –? War es auch bei ihr der Wunsch nach Ordnung? Immer hat sie ohne ein Wort getan, was ich vorschlug. Im Grunde weiß ich nichts von dem, was sie gedacht hat …

Der Händler kommt lachend, ein dickes Bündel Papiergeld schwingend, zurück.

„Heute abend bleibt bei mir alles zu Haus. Meine Frau ist selig, sie wollte zu irgendeiner grausigen Premiere, mit nachfolgender Feier des schon jetzt zu einem Ochsenfrosch aufgequollenen Dichters. Sie ist froh, daß wir nun nicht hin können. Sie telefoniert schon begeistert aller Welt, daß wir gänzlich ohne einen Pfennig sind – morgen werde ich meine Zahlungseinstellung in der Zeitung lesen. – Und Sie, Doktor?““

Es erwies sich, daß auch Doktor Mainz erfolgreich gewesen war: Herr Direktor Nolte wollte auf seine zweihundertfünfzig Dollar bis morgen früh warten.

„Bitte, Herr Pagel““, sagte der Händler. „Tausend Dollar – siebenhundertsechzig Millionen. Es hat allerdings““, er zog die Uhr, „achtunddreißig Minuten gedauert; ich bitte für die acht Minuten um Entschuldigung.““

Warum verhöhnt er mich eigentlich? dachte Pagel erbittert. Er sollte mich lieber fragen, wozu ich das Geld brauche! Man kann doch in eine Lage kommen, in der man sofort Geld braucht! Eine Stimme in ihm sprach, daß man sehr wohl in solche Lage kommen könne, daß es da aber noch so etwas wie eine Schuldfrage gebe … Kann ich für die Dämlichkeiten der Polente –?! erbitterte er sich …

„Es ist etwas viel Papier, dem Zuge der Zeit entsprechend““, lächelte der Kunsthändler. „Soll ich Ihnen ein Paket daraus schnüren lassen? Sie stecken es lieber in die Taschen? Es regnet sehr stark draußen. Nun, Sie nehmen wohl ein Auto … Gleich rechts, wenn Sie aus unserer Tür kommen, vor dem Hotel Esplanade … Oder soll ich Ihnen eines rufen lassen?““

„Nein, danke““, hatte Pagel mürrisch gesagt, indem er das Papier in seine Taschen zwängte. „Ich gehe …““

Und nun ging er schon durch die Königstraße, ziemlich durchnäßt, die Hände schützend über die beiden Außentaschen gebreitet. Sie mochten mit ihm böse werden wie die Mutter oder höhnisch wie dieser Bilderfritze, sie mochten auch in Bedrängnis geraten wie der Peter – er tat genau das, was er wollte, mit dem Kopfe durch die Wand. Er riß das Geld nicht an, er dachte nicht daran, sich ein Auto zu nehmen, und wenn seine Taschen von Geld platzten –! Wollte er nicht, zwangen ihn weder Regen noch Not.

Er ging auch jetzt nicht etwa direkt auf die Polizeiwache, wo die Petra saß; er ging erst einmal zu der Thumannschen – auf Erkundung. Nach wie vor war er überzeugt, daß alles im Leben Zeit hatte. Er war ein Maulesel: je mehr man ihn schlug, um so störrischer wurde er.

Oder aber – hatte er vielleicht einfach Angst vor dem, was er auf der Wache erfahren würde? Fürchtete er sich vor der Scham, die er empfinden mußte, wenn er Petra in dieser kläglichen Lage wiedersah?

Pfeifend überquert er den Alexanderplatz und biegt in die Landsberger Straße ein. Er denkt intensiv darüber nach, was Petra mehr Freude machen würde: ein Zigarrenladen oder ein Blumengeschäft? Oder noch lieber eine Eisdiele –?