Читать книгу Das geraubte Halsband der Franziska von Hohenheim - Heiger Ostertag - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein Hoffest im Neuen Schloss

ОглавлениеVereinzelte Schneeflocken fielen vom Himmel. Junker Carl von Schack zog den Mantel über der Brust enger zusammen und schritt rascher aus. Sein Weg führte ihn durch die Hirschstraße am Gasthof „Ritter St. Georg“ vorbei in Richtung des Marktplatzes. Es war zwei Uhr am Nachmittag, und er wollte wegen einer dringenden Rechtsfrage den Hofgerichtsassessor Weikersreuter aufsuchen, dessen Wohnung unweit des Marktes in der Stiftstraße lag. Links und rechts der Straße ragten schmucke Fachwerkhäuser in die Höhe, in denen die wohlhabenden Bürger Stuttgarts wohnten. Der Junker kam am „Kleinen Kaffeehaus“ und an der Druckerei vorbei, in einer Seitengasse ging es zum „Bebenhäuser Hof“ und zur Kelter. In den Straßen hing der Geruch von Holzfeuer, nur wenige Menschen waren bei dieser Kälte unterwegs.

Von Schack war in Gedanken – am gestrigen Morgen war er zu Herzog Karl Eugen befohlen worden, dem, wie er Carl erzählte, in der Nacht einige hervorragende Gedanken gekommen seien, die er dem Junker hiermit darlege, damit dieser sich ihrer annehme und sie eingehend prüfe. Dann hatte seine Durchlaucht eine gute Stunde über die aktuelle Jagdsaison gesprochen und erst am Ende einige sehr allgemein gehaltene Bemerkungen zur aktuellen politischen Lage im Reich wie auch im Besonderen zur Lage in Frankreich von sich gegeben. Der Herzog und seine Anwandlungen – mitten in seinen politischen Analysen brachte seine Durchlaucht das Gespräch darauf, wie sein Verhältnis mit Franziska von Hohenheim in der Wiener Hofburg und im römischen Vatikan legalisiert werden könne. Junker Carl von Schack solle das Ganze unverzüglich prüfen und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. Eine Aufgabe, die eigentlich anderen am Hofe aufgebürdet gehört hätte, zum Beispiel seinem Freund, dem Kammerherrn von Erlenburg – und nicht ihm, fand Carl. Als der Junker den Herzog mit allem gebührenden Respekt auf diese Tatsache hinwies, hatte Durchlaucht nur abgewinkt. Die Angelegenheit dränge nicht, vielmehr gebe es noch ein Anderes, worum es ihm gehe und über das er mit dem Junker bei Gelegenheit sprechen müsse, verkündete der Herzog. Er sei sich jedoch nicht ganz im Klaren darüber, werde aber dem Junker beizeiten mitteilen, was ihn bewege und was er wolle. Mit diesen sehr kryptischen Worten ward Carl entlassen. Seitdem rätselte er, was der Herr von Württemberg genau gemeint haben könne und was er von ihm erwarte.

Der Junker schüttelte den Kopf, heute würde er das herzogliche Rätsel nicht lösen, so sehr ihn die Frage, was Karl Eugen vorhaben mochte, auch unruhig machte. Eben erreichte Carl den breiten Marktplatz der Stadt.

Das zentrale Gebäude des Platzes war das vor über dreihundert Jahren erbaute gräfliche Rathaus, das Herrenhaus. Im Erdgeschoss hatten einst die Bäcker und Metzger ihre Verkaufsräume gehabt. Im ersten Stock befanden sich die Gerber und Buchhändler und der zweite Stock war für Tanzveranstaltungen, Hochzeiten und das Gericht vorgesehen gewesen. Vor drei Jahren hatte Herzog Karl Eugen im Herrenhaus seine Bibliothek eingerichtet, die öffentlich zugänglich war und von den Bürgern eifrig genutzt wurde. Die Idee hatte der Herzog von einer seiner vielen Reisen mitgebracht. Auch Carl von Schack hatte in der Bibliothek schon das eine oder andere nachgeschlagen.

Der Junker wollte weiter, da fuhr eine schwarze Kutsche mit schwarzen Rössern in überaus schneller Fahrt quer über den Platz und verschwand in der nächsten Straße. Carl blieb stehen und blickte dem Gefährt überrascht nach. Wer raste derart durch die ruhigen Gassen der Residenz und vor allem, wer besaß ein solches Gespann? Das konnte nur ein Fremder gewesen sein, doch wusste er von keinem fremden Gast in Stuttgart. Kopfschüttelnd überquerte er selbst den Platz und lief über die Kirchstraße weiter zur Stiftstraße und zur Wohnung Carl August Christian Weikersreuters. Auf sein Läuten wurde ihm sogleich von einem livrierten Diener geöffnet. Junker von Schack trat ein, und die Tür schloss sich.

Draußen begann es stärker zu schneien, ein normales Wetter für einen Januartag.

In Stuttgart war dieser 10. Januar 1780 allerdings ein besonderer Festtag. Am Abend zeigten sich die Fenster des Neuen Schlosses hell erleuchtet und überstrahlten jede Dunkelheit. Der im Zentrum des Schlosses gelegene Marmorsaal funkelte in der märchenhaften Pracht tausender Kerzen. Eine wundersame Musik drang durch die weiten Räume; die Klänge von Henry Purcels „Dido und Aeneas“ schwebten durch den Saal und ließen das Kristall der Gläser auf den Tischen sanft erbeben. Die vielen Kerzen brachten die Temperatur zum Steigen, und der Wein gab den Gesichtern zusätzlich Farbe. Überall allem lag der zarte Duft von Flieder, Rosen, Jasmin und anderen Parfums, den da und dort der herbe Geruch von Tabak und Leder durchzog.

Neunzig Gäste füllten den Raum mit ihren Stimmen und ihrem Lachen und boten dem Zuschauenden ein überaus buntes und prachtvolles Bild. Die Roben und Kleider der Damen glänzten in allen Farben, die Militärs trugen ihren dunkelblauen Rock preußischen Stils mit weißen Knöpfen und gelben Kragen.

Der Blick des Betrachters ruhte vor allem auf den weiblichen Gästen und ihren Reizen. Die eigentliche Kleidung auf einem Hoffest bestand aus einem weiten Reifrock mit Unterrock und Überrock sowie einem Mieder und darunter, im Geheimen verborgen, einem Korsett. Zu dem offenen Kleid, welches im Alltag von jüngeren Frauen gerne getragen wurde, gehörte lediglich das Mieder und ein vorne offener, angehängter Rock, der den Unterrock sehen ließ. Einzelne Hofdamen trugen die Robe à l’Anglaise mit einem von den Schultern bis zum Boden reichenden Rückenteil. Der obere Teil dieser Robe war auf Figur gearbeitet, der untere öffnete sich zu einem weiten Rock. Die meisten Damen am Hofe orientierten sich jedoch am Kleidungsstil der französischen Königin Marie Antoinette. Vor allem sah man da und dort Imitationen ihrer bekannten Turmfrisur. Wo das Haar bei einer Dame nicht ausreichte, behalf sich diese mit einer aufwendigen Perücke. Einige waren sogar mit Diamanten, Perlen, Blüten oder Federn geschmückt.

Das Hoffräulein von Baumbach trug zusätzlich einen sogenannten Pouf, ein besticktes Stoffteil, das ihre Kammerjungfer mit Perlen, Federn und einer kleinen Figur in das Haar eingeflochten hatte. Eine weitere modische Ergänzung war der Cul de Paris, ein unter der Kleidung getragenes Polster, welches den verlängerten Rücken deutlich hervorhob. Fräulein von Schragg, die aus Potsdam zu Besuch war, fiel heute in dieser Hinsicht besonders auf. Dazu gab sich die adlige Damenwelt auch gern offen und prunkte und lockte mit verführerischen Dekolletés, wiewohl die höfische Gesellschaft der schwäbischen Hauptstadt sich in dieser Hinsicht etwas mehr zurückhielt als der Versailler Adel. Arm- und Halsbänder sowie Ringe kostbarster Fertigung und Art waren weitere selbstverständliche Bestandteile. Etwas Neues war die aufkommende Hutmode, welche die Perücken ablöste, und deren die Damen, allen voran die Reichsgräfin von Hohenheim, mit Eifer frönten.

Der Anlass der Feier im Schloss war der zweiunddreißigste Geburtstag eben der Reichsgräfin von Hohenheim, der langjährigen Mätresse des allergnädigsten Landesherrn Karl Eugen, des regierenden Herzogs von Württemberg.

Der Tag hatte für Franziska von Hohenheim früh begonnen. Nachts war sie in ein prunkvolles Bett gebracht worden. Dort hatte man ihr dann am Morgen das Frühstück auf kostbarstem Porzellan gereicht. Als erstes Präsent erhielt sie neben Kleidung und anderen Dingen eine von Matthäus Hahn eigens für sie geschaffene Uhr. Dazu wurde ihr ein persönlicher Geburtstagsbrief des Herzogs überreicht. Mit neunundzwanzig Wagen als Ehrengefolge ging es in Begleitung nach dem Ankleiden zur Kirche. Dem gemeinsamen Gottesdienst folgte ein Frühstück mit Hochzeitspaaren aus dem Volke und zweihundert ausgewählten armen Leuten. Weitere Veranstaltungen und Mahle schlossen sich in dichter Folge an, bis schließlich der Abend kam.

Der Geheime Rat von Bühler, ein rundlicher Herr von achtundfünfzig Jahren, als Maître de Plaisir Leiter aller Feste und Vergnügungen, rieb sich zufrieden die Hände. Die Gäste schienen sich prächtig zu amüsieren, das wenigstens hatten ihm, unabhängig voneinander, der Kammerpräsident Baron von Kniestedt und der Generalmajor und Chef des Herzoglichen Husaren-Regiments Freiherr von Buwinghausen-Walmerode nachhaltig versichert. Auch Franz Karl von Bock, ebenfalls Geheimer Rat sowie Oberhofmarschall am Hofe des Herzogs, gab von Bühler zu verstehen, wie gelungen er das Fest finde. Nur sein alter Intimfeind, der herzogliche Reisemarschall Karl Axel Ludwig von Böhmen vom Garde du Corps versuchte in einem schwachen Bonmot Kritik an der Speisefolge zu üben. Aber das zählte nicht, von Böhmen war nur neidisch auf seinen Erfolg und hatte es zudem am Magen. Albrecht Jakob von Bühler war zu Recht mit sich und dem Geschehen völlig zufrieden.

Mitten unter den geladenen Gästen der Hofgesellschaft saßen zwei Herren, die, ungeachtet ihrer reizvollen Nachbarinnen, miteinander ins Gespräch vertieft waren. Der eine von ihnen, ein Mann deutlich in den Dreißigern und damit in den besten Jahren, allerdings mit sich allmählich lichtendem Haar, war von hagerer, sehr schlanker Statur. Das Gesicht mit den scharf blickenden Augen wirkte blass, was die dunkelblaue Kleidung, die er trug, verstärkte. Um seinen Mund lag ein leichtes Lächeln; es schien eingegraben und nicht verrückbar. Es handelte sich um August von Erlenburg, Kammerherr und Diplomat am Hofe Karl Eugens. Der andere Herr, dunkelblond, mit einem etwas kantigen Gesicht und jünger als der Erstere, war in helle Farben gekleidet. Es war der Junker und Kammerherr Carl von Schack, Erlenburgs bester Freund, der Mann, der am Nachmittag durch die Straßen Stuttgarts geeilt war.

Carls offene, heitere Stirn war hochgewölbt. Die Nase trat scharf aus dem Gesicht hervor; seine Lippen bildeten feine Linien, und in den Mundwinkeln lag ein launiges Lächeln verborgen. Der Junker war von mittlerer Größe, kräftig und regelmäßig gebaut und wirkte in seinem ganzen Auftreten militärisch.

Nach einem Kompliment für das Fräulein von Kettenburg, der jüngsten Nichte des Oberhofmeisters von Kettenburg, wandte sich Carl von Schack wieder an seinen Nachbarn zur Linken. „Ihr wart heute früh schon beim Besuch der Akademie dabei, Freund Erlenburg?“

„Das war ich, und es war in der Tat eine imposante Veranstaltung. Vor allem die Almosenspeisung, so nenne ich die Einladung für die zweihundert Armen, war eine gekonnte Inszenierung von Pomp und öffentlicher Wohltätigkeit, eine treffliche Idee, den Ruf des Herzogs und der Gräfin zu festigen und zu stärken. Euer spezieller Freund, der junge Schiller, war ebenfalls zu sehen und zu hören. Nachdem er bereits im letzten Jahr so treffliche Worte zum Wiegenfest Franziskas gefunden hatte, durfte er auch in diesem Jahr eine Rede mit dem schönen Titel halten: ‚Die Tugend in ihren Folgen betrachtet‘.“

„Warum sollte er auch nicht ihre Tugenden loben?“, entgegnete Carl. „Der Reichsgräfin ist es zweifellos zu verdanken, dass unseres Herzogs Geschmack für Wissenschaft, Aufklärung, Erziehung und Volksbildung so trefflich erwacht ist.“

„Gut, gut, ich will den guten Einfluss Franziskas von Hohenheim nicht leugnen“, gab Erlenburg zu. „Aber Ihr wisst, dass die Kirche in Sachen Tugend ganz anders denkt. Nach wie vor ist die Gräfin vom Abendmahl ausgeschlossen. Auch wenn ihre erste Ehe mit dem unglücklichen Leutrum längst für aufgelöst erklärt wurde, bleibt die Beziehung des Herzogs zu Franziska schwierig, solange Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth noch seine offizielle Gemahlin ist. Und mit ihren siebenundvierzig Jahren kann die Herzogin Karl Eugen leicht überleben.“

„Das mag sein, dennoch weiß man nie, was alles wird“, entgegnete Carl. „Vielleicht erleben wir doch noch, dass aus der Geborenen von Bernerdin eine herzogliche Fürstin wird. Der Herzog hat da neuerdings einige Ideen.“

Carl erzählte dem Freund von den geheimnisvollen Worten ihres Landesvaters. Sie rätselten ein wenig hin und her, doch auch der Kammerherr wusste nicht, was der Herzog plante, und so wandten sich beide Herren wieder ihren reizenden Nachbarinnen zu und plauderten mit ihnen über die neuesten Ereignisse am Stuttgarter Hofe.

Nicht ohne Grund nahm der Junker an der offiziellen Geburtstagsfeier der herzoglichen Geliebten teil. Der Herzog hatte den Wunsch geäußert, Carl solle ein waches Auge auf die Anwesenden haben, denn er sorgte sich, dass die Feier durch unliebsame Zwischenfälle gestört werden könne. Einen seiner Hauptkritiker, den Literaten Christian Friedrich Daniel Schubart, hatte Karl Eugen zwar vor rund drei Jahren aus seiner Ulmer Zufluchtsstätte nach Blaubeuren gelockt und ihn dann auf dem Hohenasperg festsetzen lassen. Dennoch fürchtete er andere unliebsame Geister, die die Feier möglicherweise nutzen konnten, um einen Eklat heraufzubeschwören. Carl hielt es für eine völlig unberechtigte Sorge, die er dem Herzog aber nicht auszureden vermochte.

Seit nunmehr sechs Jahren war der erst neunundzwanzigjährige Carl von Schack Leiter der herzoglichen geheimen Polizei. Der Junker stammte aus bester württembergischer Familie. Seine Eltern waren früh verstorben, und er hatte die Jugendjahre bei entfernten Verwandten in Mecklenburg verbracht. Vor Jahren war er dann als Jüngling nach Württemberg zurückgekehrt und in den herzoglichen Dienst getreten. Er fiel durch seine Intelligenz und Leistung auf und wurde, gefördert durch einen Gönner und aufgrund glücklicher Umstände sowie seines Könnens, der zentrale Kopf der herzoglichen Landesgeheimpolizei, mithin der Fachmann für politische Umtriebe im Inneren, für Ranküne und Geheimdiplomatie im Äußeren. Wegen seiner Leistung stand er hoch in der Gunst des Herzogs, obwohl dieser nur bedingt wusste, was das Land Carl von Schack alles verdankte. So hatte der Junker vor vier Jahren die „Affäre Mömpelgard“ in eigener Regie zu lösen vermocht. Und vor zwei Jahren war es ihm gelungen, im Vorfeld des fünfzigsten Geburtstages des Landesherrn eine üble Kabale gegen den Herzog aufzudecken und die Verschwörer festzunehmen, ohne dass Karl Eugen davon auch nur das Mindeste mitbekommen hatte. Darüber hinaus war Carl ein exzellenter Degenfechter und ein belesener Kopf. Trotz seiner exponierten Stellung verhielt sich Carl politischen Äußerungen gegenüber strikt neutral – und dies besonders unter Freunden. Politisches Denunziantentum gehörte, wie er offen sagte, nicht zu seinen Aufgaben. Carl kannte seinen Herzog und dessen Vorstellungen von der eigenen Macht, Größe und Bedeutung und widersprach Karl Eugen nie. Bei Kontroversen aber gelang es ihm meist, den Herzog unmerklich auf seine Seite zu ziehen. Insgesamt verstand er sich nicht als Gesinnungsschnüffler, sondern sah seine Aufgabe vor allem in der Abwehr von äußeren Feinden und Spionen sowie in der Verfolgung krimineller Machenschaften im Innern des Landes. Wegen einer solchen kriminellen Angelegenheit hatte der Junker auch am Mittag den Hofgerichtsassessor Weikersreuter aufgesucht. Heute Abend gab es für Junker von Schack allerdings nichts zu tun. General von Rieger, der alte Intrigant, lag krank zu Hause. Seine Anhängerschaft hatte sich zudem in den letzten Jahren sehr verringert, am Hofe setzte die Gesellschaft seit ihrem rasanten Aufstieg auf Franziska von Hohenheim und bemühte sich nachhaltig um deren Gunst.

Das Fest war vorüber, und die beiden Freunde fuhren gemeinsam mit der Kutsche zum Haus des Kammerherrn von Erlenburg, das in der sogenannten „Reichen Vorstadt“ ganz in der Nähe des Gymnasiums lag. Eigentlich war dies eine Strecke, die man gut hätte zu Fuß zurücklegen können, doch zu einer herzoglichen Festeinladung konnte ein Herr von Stand nur mit einer Kutsche vorfahren. Zudem ging Kammerherr von Erlenburg grundsätzlich nicht zu Fuß, es sei denn, es handelte sich um einen Spaziergang durch die herzoglichen Parkanlagen und Gärten. Erlenburg, der ursprünglich in Ludwigsburg gewohnt hatte und das dortige Schloss und seinen Prachtgarten sehr schätzte, war dem Herzog bei dessen Rückkehr nach Stuttgart gefolgt. Sein Haus in der Nähe des Ludwigsburger Marktplatzes aber behielt er; man könne nie wissen, wann der Herzog wieder umzöge, argumentierte Erlenburg. Er jedenfalls sei für alles gewappnet. Carl hingegen folgte dem Hofe nur ein Stück und zog mit seinem ganzen Archiv, seinen Karten und Akten in eines der Kavaliersgebäude auf der Solitude, die seit der Verlegung der Karlsschule nach Stuttgart verwaist waren. Dort konnte er in Ruhe all die Informationen sammeln und bearbeiten, die ihm seine Agenten wöchentlich aus dem Herzogtum zukommen ließen und die Carl von den sich außer Landes befindlichen Botschaftern und diplomatischen Vertretern Württembergs sowie anderer Reisender erhielt. In den ersten Jahren seiner Tätigkeit war ihm sein Diener Friedrich bei der Sichtung und Ordnung zur Hand gegangen. Mittlerweile unterhielt Carl einen eigenen kleinen Stab von zwei ihm zugeordneten Offizieren der württembergischen Armee und einigen subalternen Polizeikräften, was die Auswertung der Informationen sehr effizient hatte werden lassen. War es notwendig, über Nacht in Stuttgart zu bleiben, nahm der Junker meist bei seinem Freund August von Erlenburg Quartier.

Die beiden Herren saßen mittlerweile in Erlenburgs mit Bücherregalen angefülltem Privatkabinett. Auf einem Tisch vor ihnen standen Gläser und einige gute Flaschen Heusteiger. Im Kamin brannte ein warmes Feuer, dessen Wärme und einige Kerzen verströmten eine ruhige Behaglichkeit. Ihr Gespräch handelte, wie konnte es auch anders sein, von der politischen Weltlage.

„Es ist wahrlich eine große Zeit, in der wir leben, Freund Schack“, meinte Erlenburg und nahm bedächtig einen Schluck aus seinem Glas. „Überall gibt es Neues, Umbrüche, Entdeckungen und Erfindungen. Und wir können einst erzählen, dass wir dabei gewesen sind!“

„Warum einst, bester Freund?“, lachte Carl. „Wir sind mitten im Leben und mitten im Weltgeschehen. Ich bin sicher, dass unser Tun einen Beitrag leistet, alles so werden und sein zu lassen, wie es ist.“

„Oh“, sagte Erlenburg gedehnt, „das klingt mir denn doch zu philosophisch. Bleiben wir bei den konkreten Ereignissen. Was meint Ihr, werden die Engländer der amerikanischen Rebellion noch Herr?“

„Dies ist eine Frage der Perspektive“, antwortete Carl. „Wenn Ihr die beiden Schlachten im letzten Herbst bei Savannah und Georgia als britischen Erfolg sehen wollt, meinetwegen. Aber trotz dieser ‚Siege‘ geht der amerikanische Krieg bereits ins vierte Jahr, und der britische Löwe sucht, wie Ihr wisst, überall in Europa nach Verbündeten und nach Geld. Es sieht mir nach einem Unentschieden aus.“

„Wie im letzten Jahr der sogenannte Kartoffelkrieg“, erwiderte Erlenburg. „Der endete sogar kampf- und schlachtlos; wahrhaftig kein Ruhmesblatt für Österreich und Preußen.“

„Ich denke, die Bevölkerung war herzlich froh darüber, dass keine größeren Gefechte oder Schlachten stattgefunden haben“, sagte Carl.

Auf diese Weise debattierten die beiden Freunde noch eine Weile. Was immer auch Carl sagte, Erlenburg hielt dagegen, zum Teil aus Freude an der Disputation, zum Teil auch aus Überzeugung. Vorsichtig lenkte Carl das Gespräch in andere Bahnen.

„Leutnant von Neipperg hat mir erzählt, der junge Schiller arbeite weiter an einem Drama. Ich glaube, ich habe vor Jahren eine erste Textprobe gesehen“, wechselte er das Thema. Leutnant von Neipperg war ein alter Freund der beiden und für seine literarischen Neigungen und Schwärmereien bekannt. Er hatte Jean-Jacques Rousseaus „Julie ou la Nouvelle Héloïse“ sowie Goethes „Werther“ gelesen und, wie in fröhlicher Runde behauptet wurde, angeblich auch Wieland. Letzterer galt als unsittlich und war wie der „Werther“ an der Hohen Karlsschule streng verboten. Mit Schiller stand Neipperg in enger Verbindung.

„Euer Schiller soll erst einmal seine Dissertation zu einem sauberen Ende bringen“, brummte Erlenburg, der aus irgendeinem Grund den Jüngling nicht mochte. „Eine blühende Schreibart ist ihm zu eigen, das ist alles.“

„Herzog Karl Eugen hat vom vorzüglichen Genie Schillers gesprochen und die Arbeit ihrer Originalität wegen gelobt“, wandte Carl ein.

„Das mag sein, aber seine Durchlaucht hat ebenfalls entschieden, dass die Dissertation nicht gedruckt werden solle und Schiller noch ein Jahr länger an der Akademie bleiben müsse“, hielt Erlenburg dagegen.

„Nun, er hat vier Preise bekommen, drei in der Medizin und einen für die deutsche Sprache. Der Autor des verruchten ‚Werthers‘, der Geheimrat Goethe, war als Begleitung des Herzogs von Sachsen-Weimar ebenfalls bei der Preisverleihung anwesend. Das hat Schiller sicher in seinem literarischen Tun bestärkt“, bot Carl seinerseits Paroli. Dann gähnte er dezent.

„Lasst es uns für heute genug sein, Freund. Ich bin müde, und ich fürchte, morgen wartet allerlei trockene Arbeit auf mich. Ich erwarte neue Berichte aus Frankreich, England und Russland, die intensiv studiert werden müssen.“

Carl ließ sich in seine Kammer führen, um sich zur Ruhe zu legen. Bevor er zu Bett ging, trat er noch einmal kurz ans Fenster. Es hatte aufgehört zu schneien, alles war friedlich und still. Der Junker wollte sich gerade abwenden, da schoss etwas in rascher Fahrt am Fenster vorüber. Es war wieder die seltsame schwarze Kutsche, die er am Mittag gesehen hatte. Wer in ihr saß, konnte er nicht erkennen, dafür war die Geschwindigkeit zu hoch gewesen. Carl beschloss, der Sache nachzugehen.

Der Januar ging vorüber, der Herzog war auf seine Pläne nicht mehr zurückgekommen, und Carl dachte nicht mehr an das gehabte Gespräch und auch nicht an die Begegnung mit der schwarzen Kutsche. Seine Nachforschungen, woher sie gekommen und wer in ihr gefahren war, hatten zudem keine Ergebnisse gebracht. Dafür kamen aus fernen Ländern verworrene Nachrichten nach Württemberg, die ihn mehr beschäftigten, insbesondere Nachrichten vom amerikanischen Krieg, dessen Verlauf in den europäischen Handelszentren Amsterdam, Frankfurt und Venedig aufmerksam und mit gewisser Sorge betrachtet wurde.

Im letzten Jahr hatten die Engländer begonnen, die Neuenglandstaaten und das mit ihnen verbündete Spanien sowie Frankreich mit einer Seeblockade abzuschnüren. Zum einen, um so den gegnerischen Nachschub nach Nordamerika zu verhindern und zum anderen um mit der Unterbindung des Kolonialhandels der Franzosen und Spanier wirtschaftlichen Druck auf diese auszuüben. Unter der Behinderung des Handels und dem Aufbringen von Handelsschiffen neutraler Staaten litten vor allem die Vereinigten Niederlande, Dänemark, Schweden, Preußen und Russland. Schon im Herbst des letzten Jahres war ein niederländischer Westindien-Konvoi im Ärmelkanal von britischen Schiffen beschossen und in den Hafen von Plymouth abgedrängt worden. Die Spannungen zwischen England und Holland stiegen, und das Geld wurde knapp in Europa.

Für Carl von Schack stand allerdings Russland im Zentrum seiner auswärtigen Betrachtungen. Seit der Vermählung der Prinzessin von Württemberg, Sophie Dorothee Auguste Luise, im Oktober 1776 in Sankt Petersburg mit dem russischen Thronfolger Paul war das Herzogtum mit dem russischen Riesenreich dynastisch verbunden. Ein Jahr später hatte Maria Fjodorowna, wie sich die Prinzessin jetzt offiziell nannte, den Thronfolger Alexander und eineinhalb Jahre darauf den zweiten Sohn Konstantin zur Welt gebracht. Ihr Vater Friedrich Eugen, der Bruder des regierenden Herzogs, war als General im Dienste Friedrichs des Großen im Siebenjährigen Krieg gewesen und hatte sich später mit seiner Familie in das linksrheinische, zu Württemberg gehörige Mömpelgard zurückgezogen. Dort war Sophie Dorothee aufgewachsen und verbrachte in der Sommerresidenz Friedrich Eugens und seiner Familie in Étupes eine glückliche Jugend. Carl hatte Friedrich Eugen vor knapp vier Jahren persönlich kennengelernt, als er wegen eines Spezialauftrags mit seinem Freund Hermann Schott von Schottenstein die Grafschaft Mömpelgard aufsuchte. Russland schien zeitweise selbst Interesse an der fernen Region gehabt zu haben, eine französische Geheimgarantie für den Verbleib der Grafschaft in württembergischem Besitz, die Carl von Schack aufgrund persönlicher Verdienste direkt in Versailles erwirken konnte, klärte jedoch die Situation. Aufgrund dieser Hintergründe war der Junker an Nachrichten und Neuigkeiten aus St. Petersburg oder Moskau besonders interessiert. Dass anderen Ortes sich dunkle Machenschaften anbahnten, entging ihm dabei.

An einem kalten Tag Ende Februar – es hatte in den letzten Tagen ausgiebig geschneit, und die Temperaturen waren in der Nacht auf zehn Grad unter null gefallen – saßen Carl von Schack und seine beiden Mitstreiter, der Leutnant Joseph von Neipperg sowie Ferdinand von Montmartin, der einzige Sohn des vor zwei Jahren verstorbenen ehemaligen Premierministers und Geheimratspräsidenten Samuel Graf von Montmartin, in der warmen Stube ihrer Kanzlei in einem der Kavaliersgebäude auf der Solitude und studierten eifrig die neu eingegangenen Berichte. Leutnant von Neipperg war von mittelgroßer, schlanker Gestalt. Sein Gesicht, geschmückt von einem dünnen Oberlippenbart, machte einen offenen, freundlichen Eindruck. Auffällig an Neipperg waren vor allem seine feingliedrigen Hände, die man eher bei einem Dichter oder einem Pianisten denn bei einem Soldaten erwartet hätte. Ferdinand von Montmartin hingegen wirkte mit seinem Tituskopf und den strengen Gesichtszügen fast wie ein antiker Römer. Lange Zeit war der junge Graf in Zweifel gewesen, welcher Art seine künftige Laufbahn sein sollte. Carls Angebot, ihm im geheimen Nachrichtenwesen als Assistent zur Seite zu stehen, hatte er begeistert angenommen.

Die drei jungen Leute bildeten seit vorletztem Jahr eine effektive Gruppe; von Schacks interner Apparat war auf rund zwei Dutzend Personen angewachsen, die ihm, neben den normalen Polizeikräften des Herzogtums, in Stuttgart direkt zur Verfügung standen. Weiterhin hatte Carl in den letzten Jahren ein breites Netz eingerichtet, das fast alle württembergischen Städte umfasste und spezielle Kontaktleute einschloss, die seine Zentrale auf der Solitude regelmäßig mit Informationen versorgten. Darüber hinaus stand er in enger Verbindung mit den württembergischen Gesandtschaften und den Botschaftern in St. Petersburg, Wien, Berlin, Paris und London sowie in den Vereinigten Niederlanden, in Madrid, Venedig und Stockholm. Auch nach den Neuenglandstaaten reichte das Netz: Joseph-Paul du Motier, ein Freund Ferdinands von Montmartin, der seinem Cousin, dem Marquis de La Fayette, nach Amerika gefolgt war, versorgte sie von dort mit wichtigen News.

„Fürst Potjomkin scheint immer mehr an Macht zu gewinnen“, sagte Joseph von Neipperg soeben und wies mit der Hand auf einen Briefbogen. „Vor allem auf der Krim baut der Fürst sich einen eigenen Staat auf.“

„Potjomkin ist nicht nur Oberbefehlshaber der Armee, sondern auch Generalgouverneur der südlichen Provinzen und Großadmiral vom Schwarzen Meer, eine größere Machtfülle ist kaum denkbar“, meinte Ferdinand von Montmartin. „Das sind die Folgen des vor sechs Jahren geschlossenen Friedens von Küçük Kaynarca“, fuhr er fort, „in dem Russland die südliche Ukraine mit den Mündungen von Bug, Dnepr und Don zugeschlagen wurden.“

„Es wird nicht der letzte Krieg von Türken und Russen gewesen sein“, erklärte Carl. „So sehr ich die Schwächung der Osmanen begrüße, desto bedenklicher scheint mir der russische Machtzuwachs.“

Der Junker trat zur großen Karte, die rechts des Kachelofens die restliche Wand einnahm. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes waren hohe Bücher- und Aktenregale aufgebaut, und unter den Fenstern standen drei Schreibtische, an welchen die Herren die eingegangenen Schriften studieren konnten.

„Seht“, sagte Carl und zeigte auf das Schwarzmeergebiet. „Hier sind die neuen Länder in Südrussland. Dazu kommen die im Westen 1774 erworbenen ehemaligen polnischen Gebiete, nicht zu sprechen von den ungeheueren Weiten, die in Asien und Alaska liegen.“

Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch.

„So und jetzt prüft die Nachrichteneingänge aus den Hauptstädten, vor allem aus Wien und Berlin. Es gibt neue Gerüchte über eine direkte Beteiligung des Reiches und seiner Staaten an dem Neuenglandkrieg.“

Eifrig machten sich die drei Herren an die Arbeit, die Eingänge zu begutachten, jedoch war wenig Brauchbares darunter. Obskure Berichte über das angebliche Treiben und Tun von Freimaurern, Rosenkreuzlern und anderen Geheimbündlern legte der Junker meist ungelesen zur Seite, da diese oft mehr der Fantasie denn der Wirklichkeit entsprangen. Nur eine Nachricht, die am späten Nachmittag – es dunkelte schon – von einem berittenen Boten überbracht wurde, schien von größerer Bedeutung zu sein.

Es war ein kurzer Brief Charles Henry Knowles, eines britischen Seeoffiziers, den Ferdinand von Montmartin in seiner frühesten Jugend auf einer Englandreise in Eton getroffen hatte. Seitdem standen beide in lockerer Korrespondenz, und nahezu alles Wissen, das in Carl von Schacks Geheimapparat zur Royal Navy vorlag, stammte aus dieser Quelle. Knowles war beileibe kein Verräter, nur pflegte er sich in seinen Briefen sehr freimütig über alles zu äußern und ausgiebige Schlachtengemälde zu entwerfen. Somit bot er in Mosaiksteinchen genügend Fakten, die ein kluger Kopf bloß auswerten und zu einem großen Ganzen zusammensetzen musste.

Charles Henry Knowles oder besser Captain Knowles meldete an, dass er auf einer Reise durch die süddeutschen Staaten Ende der Woche Halt in Stuttgart machen werde und, neben offiziellen Treffen, zu denen er geladen sei, gerne seinen Freund Montmartin besuchen wolle.

„Ich hoffe nur, dass der Herzog sich nicht wieder dazu überreden lässt, unsere braven Württemberger als Soldaten zu verkaufen“, sagte Carl mit einem Stirnrunzeln. „Am besten, Ihr bringt den Captain mit zu Melchior von Talheims Kollegium“, schlug er Ferdinand vor. „Charles Henry Knowles kann uns sicher einiges über die Lage Englands und seinen Auftrag, der ihn nach Stuttgart führt, berichten.“

„Eine gute Idee“, pflichtete ihm Leutnant von Neipperg bei. „Es ist sicher interessant, aus erster Hand zu erfahren, wie es wirklich um den Krieg in den Kolonien steht.“

Franziska von Hohenheim schätzte die kühle Jahreszeit wenig. Zwar fiel ihr Geburtstag mitten in den Winter – und er war in diesem Jahr besonders gefeiert worden –, doch das Fest war überaus anstrengend gewesen, wie sie in ihrem Tagebuch festhielt. Seit dem ersten Januar hatte die Gräfin begonnen, ein Tagebuch wie Lavater, den sie mit Herzog Karl Eugen vor fünf Jahren in Zürich besucht hatte, zu schreiben. Trotz allem – ein hartnäckiger Schnupfen plagte sie bis in den Februar hinein – waren die letzten Wochen überaus erfolgreich für Franziska von Hohenheim verlaufen. Noch Mitte Januar hatte sie ein großes Freigut in Oberensingen einschließlich Fischgerechtigkeit und Bürgerrecht erworben, und die Bemühungen des Herzogs um sie verstärkten sich zunehmend, wie seine Briefe zeigten.

Herzallerliebstes Franzele!, schrieb er und weihte ihr im folgenden Text jeden Augenblick seines Lebens. Nur die Vermählung, die er ihr schon lange versprochen, konnte Karl Eugen bislang nicht vollziehen, denn seine offizielle Ehefrau Elisabeth Friederike Sophie war gesund und munter und eine Scheidung ausgeschlossen.

Jetzt war Karl Eugen auf eine neue Idee gekommen, wie er Franziska für das ganze Ungemach ihrer schwebenden Existenz entschädigen könne. Vor drei Stunden war er, trotz des schlechten Wetters, unerwartet in Hohenheim in ihrer kleinen „Meierei“ erschienen und hatte ihr, wie ein Kind, das nichts für sich behalten konnte, voller Freude von seinem neuesten Plan erzählt, einem Plan, den er bereits im Januar erwogen hatte.

„Franzele! Allerliebste! Ich werde dich zu schmücken wissen, wie keine andere sonst in deutschen Landen geschmückt sein wird!"

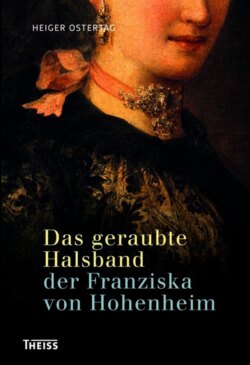

Die Pariser Juweliere Böhmer und Bassenge, berichtete der Herzog dann, hätten vor etlichen Jahren Juwelen der reinsten Art für ein Collier gesammelt, eine prachtvolle Halskette mit 647 sorgfältig aufeinander abgestimmten Diamanten ersten Wassers, das sie zuerst an Madame Dubarry und dann an Marie Antoinette zu verkaufen hofften. Vor zwei Jahren habe Ludwig XVI. der Königin vorgeschlagen, für sie das Collier für den Preis von sechzehn mal hunderttausend Livres zu erwerben. Doch Marie Antoinette habe abgelehnt und den Preis als zu hoch bezeichnet. Nun versuchten die Juweliere, deren ganzes Vermögen in dem Schmuck stecke, verzweifelt, das Collier an anderen Höfen Europas zu verkaufen, bislang jedoch vergebens. Das sei eine gute Gelegenheit, günstig an den wunderbaren Schmuck zu kommen und diesen für vielleicht fünfhundert- oder sechshunderttausend Gulden Abschlag erwerben zu können.

„Ich küsse Ihre gnädige Hand, geliebter Karl!“, erwiderte Franziska demütig. „Wie könnt Ihr nur denken, ich sei ein so schlechter Mensch und würde zulasten des Landes annehmen, was selbst die Königin von Frankreich wegen des ungeheuren Preises ablehnen musste?“

„Papperlapapp“, rief Herzog Karl Eugen verärgert und erklärte, er habe vor fünfzehn Jahren dreizehn Millionen Gulden Schulden gehabt und habe dabei sehr gut und durchaus angenehm gelebt. Franziska solle ihm nicht die Freude verderben, ihr ein gebührendes Geschenk machen zu können.

„Zunächst erfährt niemand etwas und alles bleibt geheim, die Landesstände brauchen nichts von meinen Plänen zu wissen. Ich lasse die Juweliere Böhmer und Bassenge aus Paris direkt nach Hohenheim kommen, und sie sollen den Schmuck gleich zur Ansicht und Prüfung mitbringen. Mein Franzele legt das Collier an, ganz allein für mich, und wir erfreuen uns an der doppelten Schönheit und dem doppelten Glanz. Ob wir den Schmuck behalten und zu welchem Preis, werden wir dann genauer betrachten und mit Umsicht und Bedacht entscheiden.“

Darauf hatte der Herzog, sichtlich erfreut, diesen Plan so rasch und, aus seiner Sicht, klar gefasst zu haben, noch ein wenig über Hofbelange geplaudert und war, nachdem er mit Behagen eine dampfende Tasse heißer Schokolade zu sich genommen und Franziska innig umarmt hatte, wieder zu Pferde nach Stuttgart aufgebrochen, wo es am Mittag im alten Schloss zu einem Brand gekommen war.

Franziska von Hohenheim stand am Fenster und schaute der Silhouette des Herzogs sinnend nach, die im Schneetreiben verschwand. Noch immer fühlte sie sich von dem Gespräch und seinem Inhalt aufgewühlt. Ein Collier im Preis von sechzehn mal hunderttausend Livres! Eine ungeheuere, unvorstellbare Summe. Das Schloss, das Ludwig XIV. in Versailles bauen ließ, sollte rund 77 Millionen Livres gekostet haben, wie ihr kürzlich der Kammerherr von Erlenburg erklärt hatte. Ein derartig kostbarer Schmuck für sie, an so eine Gabe hätte die Gräfin nie zu denken gewagt. Ein wunderbares, doch eigentlich auch erschreckendes Geschenk: sechzehn mal hunderttausend Livres!

Franziska wandte sich vom Fenster ab, trat zu dem großen Spiegel, der die halbe Wandseite ihres Boudoirs einnahm, und blickte prüfend hinein. Forschend betrachtete sie ihr Bild. Eigentlich war sie mit dem, was sie dort sah, zufrieden: die hohe Stirn, das volle Haar und die wachen Augen – eine berückende Schönheit war Franziska sicher nicht, das gestand sich die Gräfin ohne Wenn und Aber ein. Sie berührte mit den Fingerspitzen vorsichtig ihren Hals und lächelte. Ein solch kostbares und teures Collier aus den edelsten Diamanten, die es geben mochte, würde sie schmücken und gegenüber allen anderen Frauen hervorheben. Sicher, alle irdische Schönheit war eitel und vergänglich. Sie war im Elternhause streng pietistisch erzogen worden und jeglicher Eitelkeit abhold; doch gegenüber einer solchen Versuchung schien es unmöglich, standhaft zu sein und zu bleiben. Andererseits würde sie das herzogliche Geschenk ja nicht annehmen und behalten. Sie wollte den Schmuck nur einmal anlegen und tragen; ein einziges Mal nur. Es war des Herzogs Wunsch, ein kleiner Wunsch, den Franziska ihm zu bewilligen geneigt war; ansehen und anprobieren bedeutete nicht, das Collier wirklich zu erwerben! Sie setzte sich nieder, um in ihr Tagebuch zu schreiben. Über den Schmuck wollte sie lieber kein Wort verlieren, dies sollte vorerst ein Geheimnis zwischen dem Herzog und ihr bleiben. Sie setzte sich an ihren Sekretär, öffnete die Schreibkladde, tauchte die Feder in die Tinte und begann zu notieren:

Stuttgart, Samstag, den 26. Februar

Das Wetter war die ganze Nacht über sehr stürmisch, es schneite auch. Ihro Durchlaucht ritten aus, nach Mittag wurde das Wetter aber gar zu übel mit Wind und Schneien, dass er nicht mehr länger ausreiten konnte. Unterwegs kam ein Feuerreiter mit der Nachricht, dass es im altem Schloss brenne. Wie man hinkam, war alles schon gelöscht …

Die neue Woche ging rasch vorüber, und es kam der März mit ersten zaghaften Frühlingsansätzen. Am nächsten Samstagabend saß eine fröhliche Runde im Hause Melchior von Talheims am Kaffeeberg in Ludwigsburg. Melchior, ein guter Freund Carls, hatte vor einigen Jahren eine Brautreise nach Paris unternommen und den Junker, der ebenfalls dorthin reiste, von Straßburg aus eine gewisse Strecke begleitet. Es stellte sich heraus, dass der Ruf der erwünschten Braut zweifelhaft gewesen war, weswegen Melchior von Talheim in ein Pistolenduell mit Graf Geoffroy du Breuil geriet. Trotz der schweren Verwundungen, die sich beide zufügten, entspann sich aus dem Renkontre eine enge Freundschaft. Talheims Reise blieb dennoch nicht ohne Erfolg und Folgen. Auf der Rückreise lernte Melchior ein Fräulein aus bestem Adel kennen, dessen Anmut ihn völlig gefangen nahm. Sofort hatte er um sie geworben und Madeleine von Nassau-Dillenburg ein Jahr später geehelicht. Die junge Frau, eine wahre Schönheit mit langem, dunklem Haar, von hohem Wuchs und sehr fraulicher Gestalt, wusste genau, was sie wollte und brachte rasch Ordnung in den bislang sehr nachlässig geführten Junggesellenhaushalt Melchior von Talheims. Bald war es vorbei mit den ständigen Festen, teueren Jagdveranstaltungen und verschwenderischen Gelagen. Nach zwei Jahren wurde von Talheim zudem stolzer Vater eines Zwillingspärchens und war, mittlerweile etwas rundlich geworden, auf dem Weg zu einem recht biederen, schwäbischen Hausvater. Einmal im Monat allerdings traf sich bei Melchior der alte Freundeskreis, um im Stile eines Tabakkollegiums – denn es wurde mächtig gequalmt – zu politisieren, die neuesten Anekdoten auszutauschen und dabei zahlreiche Becher fröhlich zu leeren.

Auch heute war eine muntere Herrengruppe zusammengekommen. Der Salon, in dem sie saßen, war mit dunklem Holz getäfelt. An den Wänden hingen verschiedene Stiche, die Jagdszenen zeigten. In der Mitte des Zimmers stand ein mächtiger Eichentisch, um den herum die Herrengesellschaft Platz genommen hatte. Über dem Ganzen lag der Geruch von Tabak und Leder.

Neun Personen saßen auf den mit Leder bespannten Stühlen und unterhielten sich angeregt. Neben dem Gastgeber Melchior von Talheim, Carl von Schack, Kammerherr August von Erlenburg, Joseph von Neipperg und Ferdinand von Montmartin waren vom alten Freundeskreis der ebenfalls immer rundlicher werdende Hermann von Bilfinger und der seit einem Jahr verehelichte Alois von Waldburg-Zeil-Hohenems anwesend. Der Graf, dem am Hofe eine steile Karriere vorhergesagt worden war, stand seit seiner Hochzeit wegen des Reichshofs Lustenau und des Reichslehens Hohenems aus dem Besitz der Familie seiner erst achtzehnjährigen Frau in einer Dauerfehde mit Österreich. Dieser Rechtsstreit nahm fast seine ganze Zeit in Anspruch, sodass er sich vom Hofleben zurückgezogen hatte und sich selten in Gesellschaft zeigte. Die übrigen Freunde aus der alten Zeit waren ihre eigenen Wege gegangen. Der ehemalige Secondlieutenant Hans Seutter von Lötzen diente mittlerweile als Hauptmann in der bayerischen Armee. Der stille Wilhelm von Gültlingen studierte mit seinem Freund Franz von Linden in Tübingen. Hermann Schott von Schottenstein, der mit Carl das Mömpelgarder Abenteuer von Anfang bis Ende miterlebt hatte, befand sich seit zwei Jahren in der Schweiz, wo er in der Nähe von Basel einen Meierhof erworben hatte und sich um die Hand der jungen Elisabeth Silbermann, der Nichte des bekannten Orgelbauers Silbermann, bemühte. Bislang vergeblich, denn das junge Mädchen gab ihm einen Korb nach dem anderen, da es Schott von Schottenstein nicht gelungen war, die Zustimmung seines Vaters zu dieser in adligen Augen nicht standesgemäßen Ehe zu erhalten.

Zwei Gäste befanden sich heute zusätzlich in Melchiors Runde. Zum einen Graf Geoffroy du Breuil, der alte Duellgegner des Gastgebers. Der Graf war vierunddreißig Jahre alt. Seine früher düsteren Züge hatten sich in den letzten Jahren geglättet. Noch immer kleidete sich du Breuil äußerst kostbar und ließ keine Gelegenheit zu einem Zweikampf, gleich mit welchen Waffen, aus. Er war am gestrigen Mittag aus Paris eingetroffen und hatte bereits Herzog Karl Eugen seine Aufwartung gemacht; in zwei Tagen sollte er vom Herzog zu einem weiteren Gespräch empfangen werden. Heute nutzte du Breuil den Abend, um bei Melchior von Talheim mit den Freunden über alte Zeiten zu plaudern und dabei einige Flaschen des guten Württemberger Weines zu leeren, den er dem Wein aus seinen einheimischen Gewächsen vorzog.

Der andere Gast war der von Ferdinand von Montmartin mit in den Kreis gebrachte Charles Henry Knowles. Carl hatte richtig vermutet; Charles Henry Knowles war einer der Männer, die auf diplomatischen Reisen überall in Europa Unterstützung für England gewinnen sollten, und dies möglichst in Form von Soldatenanwerbungen. Knowles, ein erfahrener Seeoffizier, der sich nach seiner Zeit in Eton, Glasgow und Edinburgh freiwillig zur Marine gemeldet hatte, erfüllte diese Aufgabe nur ungern. Er war kein Diplomat und hielt auch wenig davon, unfreiwillige, zum Militärdienst gepresste Rekruten in sinnlosen Gefechten zu verheizen. Der Captain war ein Seeoffizier reinsten Blutes, ein Mann der Praxis, von großer, muskulöser Gestalt und kantigem Gesicht, eine auffällige Persönlichkeit, der man die seemännische Tätigkeit ansah. Er hatte an der Seeschlacht von Grenada und erst kürzlich an der Schlacht bei Kap St. Vincent teilgenommen. Von letzterem Kampf erzählte der Engländer gerade.

„Die Wellen schlugen schwer an die Schiffsplanken, der Wind pfiff eisig und drehte auf Nordwest. Hoch über der aufgewühlten, wild wogenden See leuchtete der gelblich blasse Vollmond. Noch immer rollten und grollten die Geschützfeuer, und Feuergarben fuhren mit rötlichem Blitzen durch das Dunkel der Nacht. Da gab Admiral Rodney endlich das Kommando: ‚Verfolgung abbrechen und Rückkehr zu Formation!‘ Es war mittlerweile zwei Uhr nachts, das Gefecht, das über dreizehn Stunden getobt hatte, ging zu Ende …“

Mit großer Freude berichtete der Seeoffizier ausführlich jedes Detail der Seeschlacht.

„Kurz nach vier Uhr eröffneten unsere Schiffe das Feuer auf die Linie der Spanier. Ladung auf Ladung jagten wir dem Gegner in die Breitseite und in die Takelage. Qualm und Rauch zogen über die Decks. Unser Geschützfeuer war verheerend, und vierzig Minuten später explodierte in einem gewaltigen Flammenball das erste feindliche Schiff, die Santo Domingo. Nun dunkelte es, und die Winternacht zog auf, doch das schreckliche Ringen setzte sich ohne Unterbrechung fort. Die riesigen Schiffskörper bewegten sich wie dunkle Schatten aufeinander zu. Unsere Kartäschen und Kugeln warfen Tod und Verderben unter die spanischen Matrosen, sodass es uns bis zum nächsten Morgen gelang, weitere sechs spanische Linienschiffe zu nehmen, darunter die Fénix, das Flaggschiff De Lángaras. Unsere Verluste waren zum Glück sehr gering, die Spanier dagegen hatten mehrere Hundert Tote und zahlreiche Gefangene zu beklagen. Allerdings ließ ein enger Freund meiner Familie, der junge Herzog von Worshire, bei der Verfolgung der Feinde sein Leben.“

„Der Herzog von Worshire?“, fragte Carl nach.

„William von Worshire“, bestätigte Charles Henry Knowles. „Er war im Dezember gerade dreißig geworden und hinterlässt seine junge Frau Aurelie allein und ohne Kinder.“

Tausend Gedanken schossen Carl durch den Kopf. Aurelie, die Tochter des Grafen von Weilingen, seine große Liebe, wegen der er in württembergische Dienste gegangen war, schien wieder frei zu sein. Vor vier Jahren hatte sie, für Carl völlig überraschend, jahrelang hatte er von ihr nichts gehört und sie nicht mehr gesehen, in London den Herzog von Worshire geheiratet. Aurelie, er sah das Bild vor sich, wie sie ihn bei ihrer letzten Begegnung im Ludwigsburger Schlosspark angelächelt hatte. Da stand sie vor ihm im hellen, leicht anliegenden Kleid, das lange, dunkle Haar sorgsam in Flechten gelegt. Dazu die braunen Augen, kirschrote Lippen, ein sanft gewölbter Nacken, ihr Gesicht, das sich ihm zuneigte …

„Carl, träumt Ihr mit offenen Augen?“, stieß ihn August von Erlenburg an. „Was ist Euch, Freund?“

„Nichts, gar nichts“, antwortete der Junker und leerte sein Glas.

Charles Henry Knowles hatte inzwischen weitererzählt. Ende Januar bekam Knowles von Admiral Rodney das Kommando für das 18-Kanonen-Schiff HMS Minorca übertragen und wurde zum Captain befördert. Vor drei Wochen hatte er wegen seines neuen Auftrags, für England auf Werbereise zu gehen, die Führung des Schiffes kurzfristig an seinen ersten Offizier Charles Hornby abgegeben. Hornby war ein verlässlicher Mann, doch Knowles trennte sich sehr ungern von seinem Schiff und machte sich ohne große Freude, aber den Weisungen der Londoner Admiralität gehorchend, auf seine Reise durch die süddeutschen Staaten. Zuvor war er in München gewesen, in den nächsten Tagen wollte er Herzog Karl Eugen seine Aufwartung machen und dann weiter nach Mannheim reisen.

Carl, der sich inzwischen wieder gefangen hatte, wandte sich jetzt an Graf Geoffroy du Breuil und fragte diesen nach seiner Meinung zum amerikanischen Krieg.

„Nun“, sagte dieser mit einer Verbeugung Knowles gegenüber. „Dass Frankreich seit Ausbruch der Rebellion die Aufständischen mit Waffen und Ausrüstung beliefert, ist bekannt. Eine Flotte unter Graf d’Estaing segelte im letzten Jahr aus der Karibik nach Beaulieu, vierzehn Meilen südlich von Savannah, und lud dort Truppen aus, um von dort einen Angriff auf die Briten zu beginnen. Das Unternehmen hatte bekanntlich großen Erfolg …“

„Das ist eine verdammte Lüge“, rief Knowles aufspringend. „Den Unsrigen gelang es, obwohl wir nur etwas mehr als dreitausend Mann zählten, einen Angriff von fünfzehnhundert Amerikanern unter General Lincoln und von fünftausend Franzosen aus d’Estaings Flotte abzuwehren und blutig zurückzuschlagen!“

„Das war ein taktischer Rückzug, weiter nichts“, entgegnete der Graf ruhig. „Im Übrigen wird mein Vetter, der Comte de Rochambeau, in naher Zukunft mit Euch Engländern in Amerika aufräumen.“

„Unsinn“, entgegnete Knowles schroff, „bei Charleston sehen wir uns wieder!“

„Besser, unser Renkontre findet bereits hier statt“, erwiderte der Graf kalt. „Pistolen oder Degen, wählt mein Herr!“

„Das ist mir gleich“, antwortete Knowles noch immer hitzig, „allerdings würde ich es bevorzugen, wenn ich Schiffsplanken unter meinen Füßen hätte. Doch es mag auch so angehen.“

„Wenn Ihr Euch auf dem Wasser besser fühlt“, entgegnete Geoffroy du Breuil mit einem überlegenen Lächeln, „lasst uns das Treffen auf dem Neckar austragen. Mein Großonkel Louis Antoine de Bougainville hat mit seiner Weltumsegelung gezeigt, dass Frankreich in der Seefahrt mit jeder Nation mithalten kann. Auch wenn uns sein Schiff L‘Étoile nicht zur Verfügung steht, finden wir sicher einen Kahn, der als Ersatz dienen kann.“

„Ein Zweikampf zu Wasser, warum nicht?“, antwortete der Captain leichthin. „Unsere Sekundanten mögen Näheres klären.“

Bestürzt hatte die Gesellschaft die Entwicklung des Streites verfolgt. Melchior von Talheim und August von Erlenburg versuchten vergeblich, die beiden Männer dazu zu bringen, sich zu versöhnen. Sowohl der Graf als auch der Captain blieben störrisch und der Abend endete mit einem Missklang. Die Herren wählten ihre Sekundanten, Carl von Schack trat Geoffroy du Breuil zur Seite und Ferdinand von Montmartin seinem Freunde Charles Henry Knowles. Man kam überein, das Treffen am nächsten Morgen zur Zeit des Sonnenaufgangs auf einem Neckarschiff unterhalb Marbachs stattfinden zu lassen. Dort lag, wie Leutnant von Neipperg wusste, ein alter Schleppkahn vor Anker, der für das Vorhaben der Kämpfer genügend Raum bot. Das Duell selbst sollte mit schweren Säbeln ausgefochten werden.

Es ging bereits auf Mitternacht zu, und die Beteiligten zogen sich zurück, um vor dem Treffen noch ein wenig Schlaf zu bekommen.

Carl blieb im Hause Melchior von Talheims – ein Ritt zur Solitude war nicht sinnvoll, da er wenige Stunden später schon wieder hätte aufbrechen und zurückkehren müssen. Doch auch so fand Carl kaum Schlaf. Immer wieder dachte er daran, was er über Aurelie erfahren hatte, und in seiner Fantasie entstanden bunte und angenehme Zukunftsbilder. Dann wieder fiel ihm ein, wie wenig bislang von seinen Neigungen und Wünschen in Erfüllung gegangen war. Er gedachte der blonden Baronesse von Korff und ihren verführerischen Lockungen, und er erinnerte sich an die Schwärmereien, denen er damals in Versailles im Hinblick auf die Königin Marie Antoinette und ihre Schönheit erlegen war. Alles Chimären, dachte Carl, schloss die Augen und schlief endlich ein.

Einen kurzen Moment später, so schien es Carl wenigstens, gerade im schönsten Träumen, weckte ihn sein Diener Friedrich.

„Herr Junker, aufgewacht! Herzog Karl Eugen verlangt dringend nach Euch. Ihr sollt Euch unverzüglich bei seiner gnädigsten Durchlaucht einfinden.“

Carl fuhr in die Höhe. Friedrich stand mit einer Kerze vor dem Bett. Der Blick des Junkers wanderte zum Fenster. Draußen war es stockdunkel, in der Nähe schlug eine Uhr. Es war halb zwei Uhr nachts, er hatte höchstens eine Stunde geruht. Friedrich berichtete, der Herzog habe gegen Mitternacht einen Boten geschickt und Junker von Schacks unverzügliches Erscheinen befohlen. Als Carl eine halbe Stunde später noch nicht aus Ludwigsburg zurückgekehrt sei, habe er, Friedrich, sich auf den Weg gemacht, um seinen Herrn über den dringlichen Befehl zu informieren. Der Junker kleidete sich rasch an und gab dann Friedrich den Auftrag, falls er nicht rechtzeitig zum Duell zurückkäme, Melchior von Talheim über den Grund seiner Abwesenheit zu unterrichten und ihn zu bitten, notfalls für Carl als Sekundant einzuspringen.

Endlich verließ Carl das Haus, von der Kirche am Markt schlug es soeben zwei. Friedrich brachte ihm sein Pferd, Carl schwang sich in den Sattel und sprengte auf seiner Stute gegen das ferne Stuttgart. Zum Glück schien der Mond, sodass der Weg sichtbar war und das Pferd nicht fehltreten konnte. Er passierte bald Kornwestheim, dann Zuffenhausen und schließlich Feuerbach.

Während der Junker durch die Nacht galoppierte, überlegte er, was sich am Hofe ereignet haben mochte. War ein Unglück geschehen, stand ein Krieg vor dem Ausbruch oder gab es einen schweren diplomatischen Zwischenfall, dass ihn der Herzog mitten in der Nacht zu sich beorderte? Carl wusste keine Antwort und hoffte, dass es nichts allzu Schlimmes sein möge, was ihn in Stuttgart erwartete.

Kurz nach drei Uhr gelangte er endlich am Siechentor an, das ihm nach längerem Klopfen und Rufen von einem verschlafenen Wächter geöffnet wurde. Wenig später war Carl am Schloss und sprang vom Pferd. Er eilte zu einem Nebeneingang der Residenz, wo, wie der Junker wusste, die Pforte stets offen war und ein Soldat Wache hielt, der dafür sorgte, dass eilige Botschaften den Herzog unverzüglich erreichen konnten. Dort erwartete Carl eine Überraschung, denn statt eines Soldaten fand er Georg Dannecker vor, den Leibkutscher des Herzogs, der in einem Sessel saß, neben sich auf einem Tisch eine brennende Kerze, und schlummerte. Bei Carls Eintritt fuhr der Alte aus seinem Schlaf auf und erhob sich mühsam.

„Ah, kommt Ihr doch noch, Junker von Schack. Ihr wisst, unser allergnädigster Landesvater Herzog Karl Eugen wollte Euch dringend sprechen. Aber dann war der gnädige Herr müde und hat sich zur Ruhe begeben. Ihr sollt morgen Mittag kommen, lässt der Herzog Euch bescheiden, Schlag zwölf wünscht seine Durchlaucht, Euch auf der Solitude zu sehen. Jetzt entschuldigt mich, ich bin ein alter Mann und ebenfalls sehr müde.“

Georg Dannecker griff das Licht und schlurfte mit hängenden Schultern davon. Carl blieb im Dunkeln zurück. Kopfschüttelnd verließ er das Schloss. Welch ein Aufwand für eine herzogliche Grille, ein nächtlicher Eilritt von Ludwigsburg hierher, nur um zu erfahren, dass des Herzogs Anliegen so dringlich nicht sein mochte. Andererseits war Carl erleichtert – nichts von dem, was er befürchtet hatte, schien eingetreten zu sein. Es blieb ihm sogar Zeit, in Ruhe nach Ludwigsburg zurückzureiten und Graf Geoffroy du Breuil zu sekundieren.

Der Rückweg zog sich hin. Sein Pferd ließ den Kopf hängen und war nur mit Mühe dazu zu bringen, sich überhaupt noch zu bewegen. Auch der Junker war kurz davor, einzunicken. Aus diesem Dämmerzustand riss ihn plötzlich das Geräusch galoppierender Hufe und das laute Rumpeln von Wagenrädern. Eine schwarze Kutsche schoss an ihm vorbei und verschwand wie ein Spuk in der Nacht. Carl starrte der entschwindenden Erscheinung nach. War dies das gleiche Gefährt, das er im Jänner gesehen hatte? Oder hatte ihm der Halbschlaf träumerische Fantasiebilder vorgegaukelt? Er beschloss, der Sache nachzugehen, irgendwoher musste die Kutsche doch gekommen sein, und vielleicht war es ganz gut, zu wissen, wer derart durch die herzoglichen Lande raste.

Gegen halb sechs erreichte der Junker Ludwigsburg und Melchior von Talheims Wohnung, wo der gute Friedrich auf ihn gewartet hatte. Friedrich brachte ihm einen Eimer kalten Wassers, und Carl wusch sich, wie er es bei dem Schweizer Arzt Johann Siegmund Hahn gelesen hatte. Fast alle seine Bekannten, so sie von Carls morgendlicher Gepflogenheit wussten, waren über dies ungesunde Treiben entsetzt. Wasser galt, besonders wenn es äußerlich angewendet wurde, als überaus schädlich und förderlich für Krankheiten aller Arten.

Nach dem Waschen schlüpfte Carl in ein sauberes Hemd und in eine saubere Hose, die der Diener besorgt hatte, und begab sich, erfrischt und wacher, in die große Gästestube des Hauses, wo Graf Geoffroy du Breuil, Ferdinand von Montmartin, Charles Henry Knowles und Melchior von Talheim schweigend auf ihn warteten. Es roch überaus appetitlich, denn gerade brachte eine Magd eine große Terrine mit dampfender Morgensuppe und füllte mit einer Kelle die Teller. Captain Knowles schob seine Suppe wortlos zu Seite, die anderen aber leerten hungrig ihre Teller.

Anschließend erhoben sich die Männer und verließen das Haus. Melchior von Talheim führte die Gruppe zu Fuß hinunter zum Fluss, der Diener Friedrich folgte mit den Waffen und einem Korb mit Verbandszeug Nach einer guten Viertelstunde erreichten sie den Neckar. Dort lag ein älterer Flusskahn von etwa fünfundvierzig Fuß Länge und zwölf Fuß Breite, dessen Inneres durch Planken abgetrennt war und an dessen Heck sich ein hölzerner Kajütenaufbau befand. Joseph von Neipperg hatte diesen mithilfe einiger Soldaten vertäuen und Planken vom Ufer zum Schiff legen lassen, um leichter an Bord gehen zu können.

Die Männer spürten die Kälte. Der Morgen war sehr frisch, die Temperaturen waren zu dieser frühen Stunde frostig, und Raureif hatte die Büsche am Ufer mit weißem Silber überzogen. Über dem ruhig fließenden Wasser lagen dichte Nebelschleier, die alles in grauen Schemen versinken ließen.

Die Kombattanten und ihre beiden Begleiter sowie Melchior von Talheim und Friedrich betraten das Schiff, die Übrigen warteten am Ufer. Graf Geoffroy du Breuil und Charles Henry Knowles wählten die Säbel und bezogen dann in zehn Schritt Abstand ihre Position. Melchior ging wieder von Bord. Er trat zu Neipperg und bedeutete dem Leutnant, dass die Kämpfer bereit seien. Joseph von Neipperg blickte nach Osten. Dort war soeben der rote Sonnenball aufgegangen. Er gab den wartenden Soldaten ein kurzes Kommando. Die Planken wurden rasch ans Ufer gezogen, daraufhin kappte ein Mann die Vertäuung mit einem Beil, und drei andere stießen das Schiff mit Stangen vom Ufer in die Flussmitte.

Die Sekundanten traten, als sie merkten, dass der Kahn Fahrt aufnahm, zur Seite.

„Eins, zwei, drei – los!“

Graf du Breuil und Captain Knowles drangen sofort mit den Säbeln aufeinander ein. Der Graf war ein erfahrener Fechter und Duellant, Knowles dagegen hatte mehrfach im Kampf gestanden und nur durch seine Säbelkunst überlebt. Mit schnellen Stößen und kurz angesetzten Paraden und Finten versuchten beide Männer, ihren Gegner im Angriff zurückzutreiben und so den Zweikampf rasch für sich zu entscheiden. Graf du Breuil konnte zunächst einen Vorteil erringen und Knowles bis zur Bordwand drängen, wo er ihn mit einem Hagel von Kreuzschlägen eindeckte. Eine plötzliche Bewegung des Bootes ließ den Grafen jedoch auf dem glitschigen Boden straucheln, was der Captain nutzte, um unter einem Angriff durchzutauchen und in die Mitte des Schiffsdecks zu springen. Dort wirbelte er herum und bedrängte nun seinerseits den Grafen heftig. Er fing einen harten Streich, den dieser gegen ihn führte, elegant auf und trat seinem Gegner gleichzeitig gegen das Standbein, sodass du Breuil erneut das Gleichgewicht verlor und beinahe stürzte. Er kam im Nu wieder auf die Beine, führte einen kurzen Schlag gegen das vordere Drittel des Säbels seines Gegners, wodurch es ihm gelang, die Klinge nach rechts abzulenken. Dadurch bot ihm der Captain unfreiwillig eine Blöße, die du Breuil nutzte, um einen Treffer an der Schulter zu landen, der den Engländer taumeln ließ. Doch Charles Henry Knowles war längst nicht besiegt und, auch wenn die Wunde blutete, nicht willens, den Kampf aufzugeben. Er sprang auf eine breite Kiste und wehrte aus dieser erhöhten Position die Attacken du Breuils mit allen ihm bekannten Paraden, Finten und Ausfällen ab. Gegenstoß, Sperrstoß, ein weiter Ausfall, dann hielt er die Klinge in die Vertikale, und es folgte ein fallender Stoß. Doch wieder parierte der Graf, und schon kam du Breuils Gegenangriff. Die beiden Kämpfer wirbelten und sprangen, die blitzenden Klingen ihrer Säbel schienen überall zu sein, fast war es, als zerteilten ihre Hiebe den Nebel. Auf dem schwankenden Boden folgte Stoß auf Stoß und Hieb folgte Hieb – da krachte es plötzlich entsetzlich, ein heftiges, ruckartiges Schlingern. Das Schiff bebte in all seinen Streben und Planken und kippte derart stark zur Seite, dass alle, Kämpfer wie Sekundanten und Diener, ihr Gleichgewicht verloren und zu Boden stürzten und wild durcheinander fielen. Da merkten sie, dass das Schiff zu sinken begann.