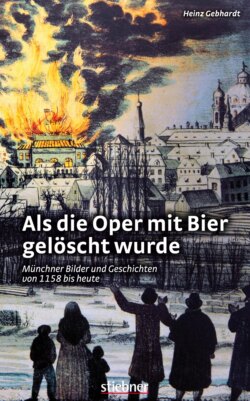

Читать книгу Als die Oper mit Bier gelöscht wurde - Heinz Gebhardt - Страница 9

Оглавление»Die Münchner sind große Säufer«

München und sein Bier

1447 Herzog Albrecht schrieb ab: Das »Reinheitsgebot« von 1487 erfanden die Münchner schon 40 Jahre früher!

Am 30. November 1487 unterschrieb Herzog Albrecht IV. eine Verordnung über das Brauwesen, die später als das »Bayerische Reinheitsgebot« in die Geschichte einging: Jeder Brauer musste unter Eid versichern, »das er zu einem yeden Bier allein Gersten, Hopfen und Wasser nehmen und brauen, auch das nach Nothdurft sieden, und nichts anderes darein tun, noch durch yemand andern verfügen oder sunst gestatten wölle.«

Diesem Gesetz vorausgegangen war ein Dauerstreit, wer was wie brauen darf und was alles in den Sud hineingeschüttet werden kann. 1420 setzte der Magistrat (Stadtrat) erstmals Bierkontrolleure ein, die darüber wachten, dass kein Wasser aus den Stadtbächen zum Sieden verwendet wurde, sondern nur Wasser aus tiefen Brunnen. Diesen sogenannten »Kiesern« war es auch erlaubt, bei der »Piergschau« einen schlechten Sud zu vernichten. Da Bier in München als »flüssiges Brot« ein Lebensmittel ist, suchte der Magistrat die Kontrolle darüber zu bekommen und beschloss schon 1447 ein eigenes Reinheitsgesetz, in dem der wichtigste Satz fast wörtlich im herzoglichen Reinheitsgebot 40 Jahre später übernommen wurde: »Item sollen auch pier und greussing nur allein von gersten / hopffen und wasser und sunst nichts darunter tun noch sieden / oder man straf es für falsch«.

Herzog Albrecht (1447–1508)

Biersieder, Holzschnitt um 1450

Der erste große Bierbrauer Münchens war Herzog Ludwig II., der »nechst der Veste beim Torazbach (Pfisterbach) ain prewstatt« errichtet hatte. Er erlaubte allen Münchnern, seine Brauerei auch zum Brauen eines eigenen Haustrunkes mit zu benützen. Für sich selbst braute er süffiges Weißbier, was er aber allen anderen verbot, denn Weißbiergenuss sei »gesundheitsschädlich«, wie er verkündete. Der wahre Grund aber war der dauernde Weizenmangel, der bei Missernten sofort zu Hungersnöten führte. Das Weißbier-Brauverbot wurde erst 1789 von Kurfürst Karl Theodor aufgehoben.

In den Epochen davor findet man Bier nur in den Klöstern, wo es allerdings nicht öffentlich ausgeschenkt, sondern von den Mönchen selbst getrunken wurde. Alkoholische Getränke waren zur Zeit der Gründung Münchens um 1158 der süße Honigwein »Met« oder saurer Wein aus den Weingärten an den Isarhängen bei Harlaching, Bogenhausen, Wolfratshausen und Schäftlarn, wo alte Straßennamen noch an den einstigen Weinbau erinnern.

1810 232 Hektoliter Bier beim ersten Oktoberfest

Mit der schrecklichsten Oktoberfest-Legende hat der ehemalige Stadtarchivdirektor Richard Bauer schon vor Jahren aufgeräumt, trotzdem geistert in gedruckter Form immer wieder die fürchterliche Mär herum, es hätte auf dem ersten Oktoberfest gar kein Bier gegeben! Die hier abgebildete Radierung von Wilhelm von Kobell zeigt auf dem ersten Oktoberfest 1810 klar und deutlich drei Bierzelte, die zwar nicht so hießen, aber in denen Bier ausgeschenkt wurde zusammen mit Wein und Brotzeiten jeder Art. Es waren die Zelte der »Traiteurs«, den Partygastronomen der Biedermeierzeit, denen ausdrücklich der Ausschank von Wein und Bier erlaubt war. Das zweite Märchen, dass die Münchner damals hauptsächlich Wein getrunken hätten anstatt Bier widerlegen städtische Akten: Beim Weiterfeiern auf dem Marienplatz, der Neuhausergasse und auf dem Promenadeplatz wurden 232 Hektoliter Bier ausgeschenkt und nur 4 Hektoliter österreichischer Weißwein. Dies muss an erster Stelle gesagt sein, denn das große Münchner Volksfest zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Therese von Sachsen-Hildburghausen am 12. Oktober 1810 ohne eine Maß Bier – unvorstellbar! Hauptereignis war natürlich das große Pferderennen, das Unteroffizier Baumgartner zu Ehren des Brautpaares am 2. Oktober im Innenministerium vorgeschlagen hatte. Schon am 4. Oktober wurden dafür gedruckte Einladungen verschickt – unglaublich, wie schnell Ministerien damals entschieden – oder lag eine solche Volksbelustigung als Nationalfest schon in der königlichen Luft? »Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindes-Kinder vererbt«, sagte Kronprinz Ludwig bei der Eröffnung des ersten Oktoberfestes, wohlwissend, wie sehr ein solches Volksfest die Leute vereint.

Das erste Oktoberfest 1810 mit deutlich sichtbaren ersten Bierzelten rechts oben, Radierung von Wilhelm von Kobell

1818 Münchens erste Bierkönige

Die heutigen Münchner Großbrauereien entstanden alle zu Beginn des 19. Jahrhunderts und oft nach dem gleichen Muster: Armer Brauerlehrling heiratet reiche Brauerstochter.

PAULANERBRÄU: Franz Xaver Zacherl (1772–1849)

Zacherl lernte als Koch, heiratete 1796 die reiche Bauerstochter Elisabeth Schmeder und kaufte mit deren Mitgift 1797 die Hallerbrauerei. 1806 konnte er das von Graf Montgelas im Zuge der Säkularisation aufgelöste Paulanerkloster pachten, in dem immer noch Bier vom ehemaligen Klosterbruder Peter Ludwig gesotten wurde, der das Handwerk vom legendären Bruder Barnabas gelernt hatte. 1813 hatte er mit seinem Paulanerbräu so viel verdient, dass er das ganze Anwesen kaufen konnte.

PSCHORRBRÄU: Joseph Pschorr (1770–1841)

Joseph Pschorr kam als 16-jähriger von Kleinhadern nach München und lernte beim Oberkandlerbräu das Biersieden. 1793 heiratete er die Brauerstochter Therese Hacker vom Hackerbräu. Als 1806 mit den Montgelas-Reformen die Exportbeschränkungen des Münchner Bieres aufgehoben wurden, war Pschorr der erste, der Bier in großem Umfang auch außerhalb Münchens verkaufte und damit den Grundstein zur Großbrauerei legte.

SPATENBRÄU: Gabriel Sedlmayr (1772–1839)

Gabriel Sedlmayr war Brauerssohn aus Maisach. Nach einer Lehre im Münchner Hofbräu kaufte er 1807 die kleinste der 52 Münchner Brauereien, den schäbigen »Oberspaten«. Mit einem Darlehen seines Vaters vervierfachte er in einem einzigen Jahr den Bierausstoß und knallhart rechnend baute er seine Kleinbrauerei mit ständig neuen Krediten zur Großbrauerei aus.

v.l.n.r.: Gabriel Seldmayr (Spatenbräu), Maria Theresia Wagner (Augustinerbräu), Franz Xaver Zacherl (Paulanerbräu), Joseph Pschorr (Pschorrbräu), Georg Brey (Löwenbräu)

LÖWENBRÄU: Georg Brey (1784–1885)

Georg Brey stammte aus Murnau und lernte Bierbrauen beim Wagnerbräu. 1810 wurde er Braumeister beim Grafen Törring in Seefeld am Pilsensee und heiratete die reiche Brauerstochter Anna Rapolt aus Inning. 1818 kauften sie mit ihren Ersparnissen eine kleine Brauerei in der Löwengrube und bauten sie in den nächsten 30 Jahren zu einer der größten Münchner Brauereien aus.

AUGUSTINER: Maria Theresia Wagner (1794–1858)

Die Müllerstochter Maria Theresia Brunner heiratete 1818 Anton Wagner, mit dem sie die Hasüber-Brauerei in Freising kaufte. 1829 übernahmen sie in München das durch die Säkularisation frei gewordene Brauhaus der Augustiner-Mönche. Nach dem frühen Tod ihres Mannes vergrößerte sie die Brauerei und konnte 1857 das heutige Brauereigelände in der Landsberger Straße kaufen.

1823 Großbrand im Nationaltheater mit Hofbräu-Bier gelöscht

Der Januar 1823 war einer der kältesten Wintermonate im 19. Jahrhundert und alle Löschteiche in München waren zugefroren. Da brach während einer Aufführung der komischen Oper »Die beiden Füchse« von Étienne-Nicolas Méhul hinter der Bühne ein Feuer aus, das rasch um sich griff, wodurch das erst 1818 erbaute Nationaltheater fast völlig zerstört wurde. »Während das Parterre noch nicht ganz geleert war, loderten schon große Feuermassen aus den obersten Fenstern des Gebäudes zum Himmel empor. In kürzester Zeit ergriff der Brand das ganze Haus, weithin war die Gegend beleuchtet«, schrieb der Chronist in das Jahrbuch der Stadt.

König Max I. beklagte sich später, dass die Münchner nur gaffend herumstanden und keine Anstalten machten, beim Löschen mitzuhelfen, aber womit denn auch? Sogar die Berieselungsanlage des Ingenieurs Georg von Reichenbach war eingefroren. Allerdings war bei den Schaulustigen eine heimliche Freude über das Feuer verbunden, denn viele sahen den Brand als gerechte Strafe von oben für den Abriss eines Franziskanerklosters, das auf Befehl von Graf Montgelas dem Erdboden gleich gemacht wurde und auf dessen Gelände nun das neue Opernhaus Platz hatte. Schon 1817 war der Dachstuhl in Flammen aufgegangen und es kursierten anonyme Flugblätter mit den Worten »Brand oder Brot« – doch eine Brandstiftung konnte niemandem nachgewiesen werden.

Brand des Nationaltheaters in einer zeitgenössischen Darstellung

In der Brandnacht 1823 standen in der Residenz König Max I., Kronprinz Ludwig und Baumeister Leo von Klenze am Fenster und hier soll den dreien die Idee gekommen sein, die Bierfässer vom nahegelegenen Hofbräuhaus zu beschlagnahmen und damit zu löschen! Ob auf Befehl oder freiwillig: Das Hofbräubier rollte an, »indem die Bierbrauer ihr auf der Kühle liegendes Bier zum Brande führten«, wie ein Bericht der Brauerinnung vermerkt. Genützt hat’s nicht viel und die Oper brannte zur Hälfte nieder. Auch beim Wiederaufbau spielte Bier eine Rolle: Um ihn zu finanzieren, wurde ab März 1823 auf jede Maß Bier ein »Bierpfennig« erhoben und Leo von Klenze konnte das Theater wieder in alter Pracht errichten, so dass es am 2. Januar 1825 zum zweiten Mal eröffnet wurde.

1837 Wie Äquator zum Starkbier wurde

Paulaner-Gründer Franz Xaver Zacherl hatte als erster die Idee, zur Fastenzeit ein Starkbier auszuschenken, allerdings zum Ärger der übrigen Münchner Brauereien, die ihn mit Anzeigen und Drohungen wegen seines »Sonderbieres« einzuschüchtern versuchten. Zermürbt von den Anfeindungen schrieb er 1836 in seiner Verzweiflung direkt an König Ludwig I., der ihm am 25. März 1837 die königliche Erlaubnis zum Ausschank seines bei den Münchnern so beliebten Starkbiers erteilte: »Auf so lange ich nicht anders verfüge, soll die Kreisregierung ermächtigt werden, jährlich zum Ausschanke des Salvator-Bieres Erlaubnis zu ertheilen.«

Woher aber kommt der Name Salvator? Im Lateinischen heißt Salvator »Heiland, Retter«, die Paulaner-Mönche nannten es erst nur »Herrenbier«, wahrscheinlich als Gegensatz zum dünnen Bier für Normalsterbliche. Der Herr da unten wurde schnell der Herr da oben und schon war es zum »Heilig-Vater-Bier«, lateinisch »Salvator-Bier« geworden, und während eines Schankstreites 1835 hat Brauer Zacherl erstmals das Wort »Salvator-Bier« in einem Dokument genannt.

Ab 1870 begann der Boom mit dem Starkbier und jede Münchner Brauerei brachte ihren eigenen »Salvator« auf den Markt, in Schwabing wurde sogar eine Salvator-Brauerei gegründet. Erst 1894 hatte die Paulaner-Brauerei durch alle gerichtlichen Instanzen gesiegt und der Name Salvator mit dem Paulaner-Mönch war endgültig geschützt. Nicht zu schützen aber war die Endung »-ator«, was zu den kuriosesten Namensgebungen führte: Operator, Schwibator, Suffikator, Jubilator, Münchator, Kolossator, Birator und sogar ein Äquator wurden als Doppelböcke ausgeschenkt.

Salvator-Bier vom Löwenbräu, 1890

1848 Blutige Kämpfe um den Bierpreis

Wer regt sich heute noch auf, wenn die Maß auf der Wiesn jedes Jahr mehr kostet? Von Bürgerprotest keine Spur. Es gab aber Zeiten mit blutigen Auseinandersetzungen ums teure Bier, aber es waren auch ganz andere Zeiten als heute. Bierkrawalle waren immer ein Zeichen von Unmut über die miserable soziale Lage der Bevölkerung und ein Ventil, nachdem sich schon alles verteuert hatte. Der größte Bierkrawall entlud sich im Revolutionsjahr 1848.

In Frankreich war der Bürgerkönig Louis Philippe gestürzt, die revolutionäre Stimmung griff auch auf Bayern über und Ludwig I. demonstrierte in München militärische Präsenz. Die Münchner antworteten mit der Erstürmung des Zeughauses, des heutigen Stadtmuseums, und nur durch Ankündigung von Reformen konnte der König die Stimmung besänftigen. Die Stimmung schlug aber schnell wieder um, als das Gerücht aufkam, Lola Montez wäre wieder zum König zurückgekehrt und Ludwig I. blieb schließlich nur noch die Abdankung, die Krone übergab er seinem Sohn Max.

In einer zeitgenössischen Darstellung der Bierkrawalle heißt es: »… In der Privatwohnung des Bräuers wurde total Alles demolirt. Klavier, Bilder, Stockuhren, Wäsche, Betten, Kleider, Silbergerät kurz Alles wurde zertrümmert, zerrissen und zu den Fenstern hinabgeworfen …«

Doch die Stimmung war weiter geladen. Nachdem die Gendarmerie einen Streik der Schuhmachergesellen brutal aufgelöst hatte, entlud sich die Wut der Bevölkerung erneut, als der Bierpreis von 4 Kreuzer auf 4 Kreuzer 2 Pfennige die Maß erhöht wurde. Schon am 13. Juli kam es im Maderbräu im Tal – heute Weißes Bräuhaus – zu einer Saalschlacht, bei der die Bierkämpfer nach Pariser Vorbild eine »Volksbarrikade« errichten wollten: 14 schwerverletzte Bierpreiskämpfer und 2 krankenhausreife Gendarmen wurden gezählt.

Da der Bierpreis nicht gesenkt wurde, ging’s in der Nacht zum 18. Oktober beim Pschorrbräu dann auf zum letzten Gefecht, bei dem die Gendarmerie aber tatenlos zusah: Sie hätte gegenüber der wütenden Menge keine Chance gehabt. Der Magistrat ließ sogar zum Schutz der Gendarmerie Militär aufmarschieren, um die Polizisten vor Randalierern zu schützen! Als Gerüchte über erschlagene Soldaten die Runde machten, gab’s kein Halten mehr und die Randalierer zertrümmerten den Pschorrbräu zu Kleinholz.

»Niemals hat Bayerns Metropole solchen Gräuel der Verwüstung geschaut«, schrieben die »Neuesten Nachrichten«.

1879 Erster Oktoberfest-Einzug war grober Unfug

Mit dem »traditionellen Einzug der Wiesnwirte« beginnt das Oktoberfest. Aber bei jedem Satz, der in München mit dem Wort »traditionell« beginnt, ist große Vorsicht geboten: Wäre nämlich der Einzug der Wiesnwirte wirklich »traditionell«, dann müsste die Polizei jeden Einzug sofort stoppen und die Wirte wegen groben Unfugs anzeigen. So geschehen 1879, als Hans Steyrer (1848–1906), beliebter Wirt des Sendlinger Wirtshauses »Zum bayerischen Herkules« aus Freude darüber, dass er auf dem Oktoberfest ein Bierzelt bekam, mitsamt seinen Kellnerinnen und Schankburschen im Zweispänner quer durch die Stadt auf die Wiesn fuhr. Allem voran eine zünftige Kapelle, damit auch jeder hört, der bayerische Herkules ist jetzt Wiesnwirt! Der Strafbefehl über 100 Mark folgte sofort, aber der Steyrer Hans hat sich in seinem Wiesnzelt wahrscheinlich einen Maßkrug genommen und sich gesagt: »Schwoab’ma’n obi!«

Hans Steyrer als Kraftmensch mit seiner beliebten Turnübung »Lebendes Reck«, an dem sein Sohn baumelte.

Im Jahr darauf, 1880, war das Auge des Gesetzes schon gewarnt und schickte ihm bereits Tage vor Wiesnbeginn das schriftliche Verbot, diesen Unsinn zu wiederholen. Bei Androhung der gleichen Strafe, versteht sich. Die Polizei war aber so klug, sich auf keinen Kampf mit dem bayerischen Herkules und seiner Kellnerinnen-Truppe einzulassen, den sie sowieso verloren hätte, überreichte ihm dafür noch in der Kutsche den zweiten Strafbefehl wegen »groben Unfugs«. Ob er ihn gleich bar bezahlt hat, ist nicht überliefert, aber der »traditionelle Einzug der Wiesnwirte« hatte damit begonnen.

1950 »Ozapft is« auf der Nachkriegs-Wiesn

»Im Schottenhamel lag neben dem ersten Banzen ein nagelneuer Schlegel und ein funkelnder Messinghahn bereit. Umringt von Münchner Kindln und Photographen band sich Oberbürgermeister Thomas Wimmer schmunzelnd den Schurz um, krempelte die Hemdärmel auf und zapfte mit ein paar kräftigen Schlägen an. Die erste Maß widmete er dem Oktoberfest und der Stadt München.« Am Samstag, den 18. September 1950 schlug um 12.00 Uhr mittags die Geburtsstunde der bis heute »wichtigsten Amtshandlung« eines Münchner Oberbürgermeisters, das Anzapfen auf dem Oktoberfest. Das Sensationelle bei diesem ersten Anzapfen war: Wimmer stellte damit die Bier-Hierarchie auf den Kopf. Vor ihm wäre kein Politiker auf die Idee gekommen, ein Fass Bier anzuzapfen. Politiker standen in einer Reihe mit den Brauereibesitzern, Bieraktionären und Großgastronomen, danach kamen die großen Wirte, und bei deren Personal an unterster Stelle stand der Schenkkellner. Dass Wimmer die Hemdsärmel hochkrempelte, den Schlegel in die Hand nahm und ein Fass Bier anzapfte, hatte 1950 die gleiche Symbolkraft wie er zur selben Zeit die Schaufel in die Hand nahm und Schutt räumte. Er wollte damit ein Zeichen setzen, dass sich in diesem Nachkriegselend niemand auch zu niedrigsten Arbeiten zu schade sein darf, jetzt musste jeder die Ärmel hochkrempeln und wie er Schutt räumen und draufhauen (siehe »Rama dama«). Und weil diese Botschaft alle Münchner erfahren sollten, war das erste Oktoberfest-Anzapfen auch kein zufälliges Ereignis. Wimmer wurde nicht, wie die Legende bis heute behauptet, vom Wirt Schottenhamel als Fußgänger in die Kutsche und dann ins Zelt zum zufälligen Anzapfen eingeladen, sondern das Anzapfen war von Wimmer eine gut geplante Amtshandlung.

Ozapft is! OB Wimmer bei der ersten Nachkriegs-Wiesn 1950.

1950 »Löööwenbräu!«

Das bekannteste Löwengebrüll der Welt dröhnt seit 1950 über das Oktoberfest aus der Fassade des riesigen Löwenbräuzeltes: Eine 4,50 Meter große Löwenfigur hebt einen Maßkrug und brüllt »Löööwenbräu!« Der erste Löwe war noch eine flache, aus Sperrholz ausgesägte Figur, aus der längst eine tonnenschwere plastische Figur aus Pappmaschee geworden ist, für die seit den 70er-Jahren ein Polyesterüberzug für Langlebigkeit sorgt. Doch kaum hatte der Löwe zu brüllen begonnen, gab’s auch schon Ärger mit der Wirte-Konkurrenz: Sie protestierte gegen die »akustische Brauereireklame« und erwirkte 1952 sogar ein Brüllverbot. Wirt und Löwenbräu-Brauerei reagierten mit Humor: Der Löwe bekam ein großes Schloss vor sein Maul und seine Fensternische über dem Zeltportal wurde verglast und vergittert. So viel Bierernst passte aber nicht auf die Wiesn, ein Jahr später wurde der Löwe befreit und durfte wieder brüllen. Ziemlich in Vergessenheit geraten ist jedoch, wer diesem weltbekannten Löwen damals seine wuchtige Stimme gegeben hat, die bis heute unverändert zu hören ist: Es war der Löwenbräu-Stammgast Max Baumeister (1898–1974), der damals nach einer oder mehreren Maß Bier manchmal seine Bariton-Stimme erschallen ließ und beim Anstoßen mit seinem Maßkrug ab und zu ein donnerndes »Löööwenbräu« in die Runde sang. Die Löwenbrauerei nahm es auf Tonband auf und ließ es hinter dem Sperrholzlöwen erschallen. Max Baumeister bekam als Honorar 50 Mark und ein paar Maß Freibier. Seitdem ist der Eingang des Löwenbräuzeltes von Wiesnbesuchern umlagert, die nur eines hören wollen: »Löööwenbräu«.

Löööwenbräu-Stimme Max Baumeister (1898–1974)

1984 Das Waterloo des Wirte-Napoleons

Richard Süßmeier war einer der populärsten Wirte auf dem Oktoberfest und seit 1970 auch Sprecher der Wiesnwirte. Von einer winzigen Bierbude hatte er sich zum Wirt des großen Armbrustschützenzeltes emporgearbeitet. Höhepunkt für seine Freunde war alljährlich wenige Tage vor dem Anzapfen ein »Wiesn-Vorgespräch« in seinem Zelt, bei dem er auf einem Stuhl stehend die aktuellen Wiesngeschichten und neuesten Schikanen der Behörden erzählte. Niemand aus Politik, Wirtschaft und Wiesnprominenz blieb dabei verschont, zumal es ja eine ganz intime Privateinladung war, und manchmal sehnte man sich das Ende seiner Rede herbei, aber nur weil man vor lauter Lachen schon keine Luft mehr bekam. 1984 hatte ihm der neue Kreisverwaltungsreferent Dr. Peter Gauweiler schon vor der Wiesn »das Kraut ausgeschüttet«, wie man als Wirt so sagt. Auflagen, Androhungen, vermutete Schikanen – und der Wirte-Napoleon grub das Kriegsbeil aus: Am 18. Sept. 1984 hielt Süßmeier vor seinen Gästen eine folgenreiche Rede: Unter Gauweiler-Postern stand er als Gauweiler-Kopie verkleidet und hielt eine Rede, bei der sich seine Gäste vor Lachen nur so bogen. Als sein Schenkkellner Biwi Wallner dann auch noch aus einem ganzen Hendl drei halbe Hendln gezaubert hatte, endete die Szene in einem nicht endenwollenden Lachkrampf der Gäste. So »echt« hatten sie ihren Gauweiler noch nie erlebt. Doch der echte Gauweiler rächte sich: Während Münchens Promis mit der Armbrust auf den Adler schossen, filzte Gauweilers Truppe die Küche Süßmeiers, in der sie prompt eine Portion Schwarzarbeiter einsammelten. Am 3. Okt. 1984 folgte das Waterloo des Wirte-Napoleons: Der beliebteste und bekannteste Oktoberfestwirt flog für immer von der Wiesn. Woher wusste Gauweiler von den Schwarzarbeitern? Ein ehemaliger Angestellter, der unbedingt schwarz arbeiten wollte, aber von Süßmeier nicht schwarz angestellt wurde, hatte ihn verpfiffen.

Richard Süßmeier vor dem Riesenposter seines Spott-Objekts und Widersachers Gauweiler.