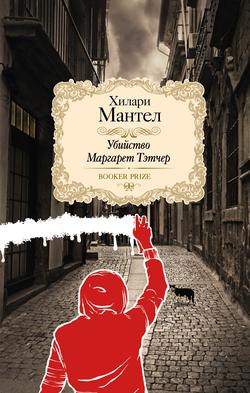

Читать книгу Убийство Маргарет Тэтчер (сборник) - Хилари Мантел - Страница 3

Запятая

ОглавлениеВижу Мэри Джоплин, она сидит в кустах на корточках, коленки расставлены, легкое хлопковое платьице натянулось на бедрах. Лето выдалось жаркое, солнце припекало, но Мэри подхватила насморк и то и дело вытирала задумчиво кончик своего вздернутого носа тыльной стороной ладони – и разглядывала мокрый и блестящий, будто улитка проползла, след на коже. Мы обе прятались в высокой траве, еще недавно мягкой; когда же лето перевалило за середину, трава перестала щекотаться и сделалась колючей, от нее на наших голых ногах оставались белые полосы-царапины, что складывались в подобие какого-то первобытного узора. Время от времени мы дружно привставали, словно нас поднимали, дергая за невидимые нити. Раздвигая заросли жесткой травы, мы подбирались еще на шажок-другой ближе к месту, куда стремились попасть – и куда нам запрещали ходить. Затем как по некоему заранее согласованному сигналу мы снова приседали, чтобы остаться незамеченными, если Богу вздумается оглядеть поля.

Скрываясь в траве, мы разговаривали: я – немногословная, настороженная, восьмилетняя, в шортах в черно-белую клетку, уже слишком тесных, хотя в прошлом году они сидели на мне отлично; Мэри – ручки тоненькие, коленные чашечки как два костяных блюдца, ноги все исцарапаны, постоянно шмыгает носом, кашляет и фыркает. Чья-то неведомая рука, возможно, ее собственная, вплела в ее «крысиный хвостик» белую ленточку; к обеду та уже успела сбиться на сторону, так что голова Мэри выглядела точь-в-точь как плохо перевязанная посылка.

Мэри Джоплин забрасывала меня вопросами:

– Вы богатые?

Я растерялась.

– Да нет, вряд ли. Мы посерединке. А вы богатые?

Она задумалась. Потом улыбнулась с таким видом, будто мы с нею теперь заодно в чем-то.

– Мы тоже посерединке.

Бедность – это синие глаза, жалобный взгляд из-под ресниц и миска для подаяний. Ребенок-попрошайка. Вся одежда в разноцветных заплатах. В сказочной книжке с картинками рассказывается, что ты живешь в лесу, с потолка капает, крыша у дома соломенная. Ты носишь корзинку, покрытую лоскутным платком, и с нею в руках отправляешься навестить свою бабушку. А стены твоего дома пряничные.

Лично я приходила к своей бабушке с пустыми руками, меня отправляли к ней просто для того, чтобы «составить компанию». Я не понимала, что это значит. Иногда я целый день смотрела в стену, пока бабушка не отпускала меня домой. Иногда она разрешала мне лущить горох. А иногда заставляла держать пряжу, которую сматывала в клубок. Она прикрикивала на меня, когда я отвлекалась и невольно опускала руки. Если я говорила, что устала, она отвечала, что мне еще рано уставать. Мол, ты и знать не знаешь, каково уставать на самом деле. И долго бормотала себе под нос: устала она, видите ли, я тебе покажу, как устают, я тебе так покажу, вот отшлепаю, тогда узнаешь.

Когда мои руки опускались и внимание рассеивалось, это случалось из-за того, что я все думала о Мэри Джоплин. Имени ее я вслух не произносила, и от этого вынужденного молчания она в моих фантазиях словно становилась худее прежнего, делалась какой-то плоской, истощенной, будто ее долго морили голодом, тенью себя настоящей, и начинало казаться, что она вовсе не существует, когда меня нет рядом. Но на следующий день, стоило взойти солнцу, Мэри, когда я выходила на порог, как ни в чем не бывало поджидала меня, прислонившись к стенке дома напротив, хихикала, почесывалась под платьем и показывала мне язык, длиннющий, способный дотянуться до земли.

Если бы моя мама выглянула из окна, она бы тоже ее увидела; а может, и нет.

В те дни, сонные и гулкие от жужжания насекомых, мы гуляли, преследуя тайную цель, подбираясь все ближе к дому Хэтауэев. Тогда я так его не называла; до того лета я вообще не подозревала о его существовании; он словно материализовался из ниоткуда посреди моего детства, когда мы, так сказать, раздвигали границы, когда стали уходить все дальше от центра деревни. Мэри нашла этот дом раньше меня. Он стоял наособицу, никто другой ничего рядом не построил, и мы обе знали наверняка, что это дом богачей: сложенный из камня, с высокой круглой башней, он располагался в саду, окруженном стеной; эта стена не могла нас остановить, мы взбирались на нее, мягко спрыгивали, прятались в кустах с другой стороны. Оттуда мы видели, что розы на клумбах уже спеклись под жарким солнцем, цветы превратились в бесформенные бурые комки на длинных стеблях. Лужайки тоже выгорели. Оконные стекла сверкали на солнце, а с тыльной стороны дома, откуда мы глядели, находилась то ли веранда, то ли балкон, то ли терраса; сама я не знала, как назвать это сооружение, а спрашивать Мэри было бесполезно.

Пока мы бродили по окрестностям, она весело щебетала:

– Мой папа говорит, дуреха ты, Мэри, совсем бестолковая. Говорит, что, когда тебя поймают, детка, всю дурь из башки выбьют. Говорит, Мэри, тебе точно не поздоровится, так и знай.

В самый первый день, прячась у дома Хэтауэев в зарослях кустарника, мы ждали, когда покажутся богачи – выглянут из сверкающих высоких окон, служивших одновременно и дверьми; ждали, что они будут делать. И Мэри Джоплин прошептала мне:

– А твоя мама знать не знает, где ты болтаешься.

– Ну, твоя тоже.

Потом Мэри соорудила себе лежанку, что-то вроде гнезда, и удобно устроилась под кустом.

– Скучно, – пожаловалась я. – Надо было прихватить с собой книжку из библиотеки.

Мэри пошуршала в траве, пропела что-то неразборчивое.

– Мой папа говорит: Мэри, берись за ум, не то отошлю тебя в исправительную школу.

– А что это?

– Это такое место, где тебя порют каждый день.

– За что?

– Ни за что. Просто порют, и все.

Я пожала плечами. Звучало слишком похожим на правду.

– А по выходным порка тоже бывает? Или только в учебные дни?

Меня клонило в сон. И было все равно, ответит Мэри или нет.

– Все по очереди. Когда подходит твой черед… – Короткой палочкой Мэри копалась в земле, старательно углубляя ямку. – Когда подходит твой черед, Китти, они берут дубинку и выколачивают из тебя все глупости, какие только можно придумать. Лупят по голове до тех пор, пока мозги не вылезут наружу.

На этом разговор иссяк, мне было неинтересно его продолжать. Между тем ноги от долгого сидения на корточках заболели, стали затекать. Я сердито пошевелилась, кивнула в сторону дома.

– Сколько еще мы тут просидим?

Мэри что-то пропела. Снова ковырнула землю палкой.

– Сдвинь коленки, Мэри, – сказала я. – Так сидеть неприлично.

– Брось, – отозвалась она. – Я часто тут бываю, когда приличные девочки вроде тебя спят в своих постельках. Я видела, что у них есть.

Вся моя сонливость мгновенно пропала.

– И что же?

– Кое-что, чего нельзя называть, – сказала Мэри Джоплин.

– Ага. Но что это?

– Кое-что, завернутое в одеяло.

– Животное?

Мэри фыркнула.

– Сама ты животное! Разве животных заворачивают в одеяло?

– Да, маленьких собачек заворачивают. Когда они мерзнут.

Я знала, что права, и была готова отстаивать свою правоту; чувствовала, что мое лицо раскраснелось.

– Нет, не собака, нет-нет-нет. – Мэри понизила голос, намекая, что знает больше моего. – У него есть руки.

– Значит, это человек?

– Нет, на человека не похож.

Я начала злиться.

– А на кого тогда похож?

Мэри задумалась.

– На запятую, – наконец ответила она. – Ну, на тот значок, который часто ставится в книжках.

После этого ее уже было не отвлечь.

– Просто подожди, – твердила она, – и сама все увидишь. Если вправду хочешь увидеть, то подождешь; а если нет, то катись отсюда. Пропустишь – так тебе и надо, а я и без тебя все увижу.

Я помолчала, а потом сказала:

– Я не могу торчать тут до утра, дожидаясь твоей запятой. И так уже на чай опоздала.

– Да и ладно. Тебя все равно никто не ищет, – отмахнулась Мэри.

Она была права. Я прокралась домой совсем поздно, и никто мне ничего не сказал. Это лето, самый конец июля, разморило взрослых, заставило забыть о родительском долге. Когда мама заметила меня, ее глаза вдруг словно потускнели, будто бы узнавание потребовало от нее дополнительных усилий. Ты вся в пятнах сока черной смородины, кожа липкая и в разводах. Ноги грязные, лицо чумазое, потому что ты живешь в кустах и высокой траве, и каждый день солнце, будто с детского рисунка, пылает в небе, ослепительно-белом от зноя. Белье на веревках перед домом висит точно белые флаги капитуляции. Вечерами долго светло, потом выпадает роса и наступают блеклые сумерки. Родители все-таки зовут тебя домой, и ты сидишь под электрическим светом и сдираешь шелушинки обгоревшей кожи, целыми оборками и полосками. В руках и ногах какое-то странное ощущение, томление, что ли, но кожу сдираешь равнодушно, будто луковицу чистишь. Тебя отправляют в постель, потому что ты клюешь носом, однако прикосновение горячего постельного белья к коже прогоняет сон. Лежишь, таращишься в полумрак, царапаешь ногтями следы укусов насекомых. В высокой траве полно кусачих жуков, они только и ждут, когда ты присядешь, выбирая момент, чтобы перелезть через стену; а другие так и норовят ужалить, когда таишься дозором в кустах. Сердце колотится от восторга всю короткую ночь напролет. Только на рассвете становится прохладнее, воздух свеж, как проточная вода.

И в этом ясном утреннем свете бредешь на кухню и говоришь как бы вскользь:

– Знаете, в деревне есть дом, там, за кладбищем, где живут богатые люди. У них теплицы.

На кухне как раз возилась моя тетя. Она высыпала кукурузные хлопья в тарелку, и, когда подняла голову, часть хлопьев просыпалась мимо. Тетя покосилась на мою маму, и они словно поговорили о чем-то без слов – движением ресниц, легким изгибом губ.

– Она про дом Хэтауэев, – сказала мама. – Не стоит о нем болтать. – Она будто меня уговаривала. – У этого дома и так дурная слава, а если еще маленькие девочки болтать примутся…

– А почему?.. – начала было я, но тут мама вспыхнула, будто горелка на газовой плите.

– Так вот ты где пропадаешь? Только не говори, что ты полезла туда вместе с Мэри Джоплин. Если я увижу, что ты играешь с Мэри Джоплин, я с тебя шкуру заживо спущу! Поняла? Я совершенно серьезно!

– Я с Мэри не вожусь. – Лгать так просто. – Мэри болеет.

– Чем?

– У нее лишай. – Я ляпнула первое, что взбрело в голову.

Моя тетя насмешливо фыркнула.

– Еще чесотка. Гниды. Вши. Блохи. – Почему-то было приятно перечислять все эти гадости.

– Лично меня это не удивляет, – сказала тетя. – Я бы, пожалуй, удивилась, сумей Шейла Джоплин хоть денек удержать свое беспризорное чадо дома. Говорю вам, они живут как животные. У них даже постельного белья нет, представляете?

– Ну, животные покидают дом хотя бы изредка, – возразила мама. – А Джоплины вообще никуда не выходят. Только все множатся и множатся, живут все вместе и цапаются, как свиньи.

– А свиньи что, дерутся? – спросила я. Но меня проигнорировали. Мама с тетей стали вспоминать знаменитый случай, произошедший еще до моего рождения. Некая женщина пожалела бедолаг и принесла миссис Джоплин кастрюлю рагу, а миссис Джоплин не то что не поблагодарила, а взяла и плюнула в эту кастрюлю.

Тетя, раскрасневшись, изображала ту женщину с рагу, оскорбленную в лучших чувствах; рассказывала с таким жаром, будто в первый раз. Мама тоже не отставала, торжественно и нараспев подвела итог этой истории:

– Вот так она уязвила эту добрую женщину, приготовившую еду, и сделала пищу непригодной для всех, кто захотел бы ее съесть.

Аминь. На этих словах я выскользнула из кухни. Мэри появилась будто по щелчку рубильника – стояла на тротуаре, глазела на небо и поджидала меня.

– Ты уже позавтракала? – спросила она.

– Нет. – Мэри об этом спрашивать смысла вовсе не имело. – Зато у меня есть деньги на ириски.

Если бы не пересказы этой истории про Шейлу Джоплин и кастрюлю с рагу, я бы, когда повзрослела, решила, наверно, что просто-напросто придумала Мэри. Но в деревне до сих пор об этом говорят и потешаются над случившимся, первоначальное отвращение давно забылось. И хорошо, что так, что время в самом деле лечит. Окропляет нас милосердием будто волшебной пылью.

Прежде чем убежать тем утром, я на миг вернулась в дом, встала в дверном проеме кухни.

– Мэри покусали мухи. И личинки в нее отложили.

Моя тетя взвыла от смеха.

Наступил август, и мне запомнились каминные решетки без намека на угольки, плавящийся асфальт на дороге, вяло подрагивающие в витрине магазина на углу клейкие ленты, тускло-желтые и облепленные прилипшими мухами. Каждый день вдалеке громыхал гром, и мама приговаривала: «Завтра точно ударит», как если бы лето было не летом, а треснувшей чашкой, под которой мы прятались. Но гроза так и не пришла. Квелые от жары голуби ковыляли по улице. Мама с тетей хором утверждали: «Чай полезен от жары»; по-моему, это вранье, но они пили чай с утра до вечера в безнадежных попытках охладиться («Мое единственное удовольствие», – повторяла мама). Раскидывались в шезлонгах, вытягивали белые ноги. Держали сигареты по-мужски, в кулаках, и табачный дым просачивался между пальцами. Никто не обращал внимания, во сколько я прихожу и ухожу. Есть не хотелось, хватало замороженного леденца из магазина; мотор холодильника жалобно поскуливал.

Не помню, куда мы шастали с Мэри Джоплин, но к пяти часам мы неизменно, где бы нас до того ни носило, оказывались рядом с домом Хэтауэев. Зато помню блаженство, с каким припадала лбом к холодному камню стены, прежде чем перелезть через нее. Помню мелкий песок в сандалиях, помню, что высыпала его, но он набивался снова, вгрызался в кожу пяток. Помню кожистые на ощупь листья кустарника, в котором мы скрывались, нежное прикосновение – будто пальцы в перчатке – к моему лицу. Мэри непрестанно гудела мне в ухо: как говорит мой папа, как сказала моя мама… Все будет в сумерках, обещала она, всегда бывает в сумерках, раньше запятая, которая точно человек, ни за что не покажется. Всякий раз, когда я тем летом пыталась читать, книжные страницы расплывались перед глазами. Мои мысли бродили где-то в полях, в фантазиях возникал образ Мэри – кривая ухмылка, грязное лицо, блузка задралась до самой груди, обнажая выпирающие ребра. Она виделась мне скопищем теней, то нескромно оголялась, то вдруг поспешно опускала рукава и шарахалась от касаний, то дулась, если ты случайно задевала ее локтем, и обиженно моргала. Все ее разговоры крутились вокруг печальной судьбы и наказаний – порки, побоев, взбучки. Я же могла думать только об одном – о том, что она собиралась мне показать. И заранее приготовила себе оправдание, на случай если меня застигнут шныряющей по полям. Я скажу, что занималась на прогулке пунктуацией. Да, занималась пунктуацией, искала запятую. Гуляла одна, вовсе не с Мэри Джоплин.

Должно быть, в тот вечер я задержалась в кустарнике довольно долго, потому что начала клевать носом. Внезапно Мэри пихнула меня локтем; я встрепенулась, во рту пересохло, и наверняка вскрикнула бы, но она зажала мне рот ладонью и прошептала: «Смотри!» Солнце клонилось к закату, воздух немного остыл. В доме, за высокими окнами, включили свет. Одно из окон открылось на наших глазах: сперва одна половина – пауза; затем вторая. Что-то появилось в поле зрения: кресло на колесах, и некая дама его толкала перед собой. Кресло легко катилось по каменным плитам, а дама привлекла мое внимание; на кресле лежало нечто темное и бесформенное, а ее яркое, разноцветное платье бросалось в глаза заодно со вздыбленным перманентом на голове; мы были достаточно далеко, чтобы уловить аромат, но мне почудилось, будто я различаю запах духов. Свет, вырываясь на террасу изнутри дома, казалось, заигрывал с ней. Ее губы зашевелились; дама заговорила, улыбаясь, с темным свертком на кресле. Вот она остановилась, подвигала кресло туда-сюда, словно подбирая точное место. Огляделась, на миг подставила скулу теплому и ласковому свету, потом наклонилась, чтобы набросить на сверток на сиденье еще ткани, покрывало или платок… В такую-то погоду?

– Видишь, как оборачивает? – прошипела Мэри.

Я видела не только это, но и выражение лица Мэри: жадный интерес, растерянность – все сразу. Похлопав по свертку, дама повернулась, и до нас донесся стук ее каблуков по каменным плитам, когда она направилась к французским окнам – и растаяла в электрическом свете внутри.

– Давай, подпрыгни. Ну же! – Мне не терпелось. Мэри была выше меня. Она подпрыгнула – раз, другой, третий, приземляясь с глухим ворчанием. Мы хотели узнать, что там, в доме. Мэри запросила передышки, упала на коленки; ладно, обойдемся тем, что у нас есть, поглядим, что это за сверток такой в кресле. Под одеялами он как будто колыхался, крупная передняя часть, накрытая платком, свисала набок. И правда как запятая: туловище-загогулина, голова-«хвостик».

– Пошуми, Мэри, – попросила я.

– Фигушки! – возразила она.

Пришлось мне самой из безопасного укрытия в кустах завыть по-собачьи. Я заметила, что свисающая голова повернулась, но лица было не разглядеть; а в следующий миг тени на террасе всколыхнулись, и из-за папоротников, что торчали в громадных фарфоровых вазах, появилась та дама в цветастом платье. Она прикрыла глаза рукой и посмотрела прямо на нас, но явно не увидела. Наклонилась над свертком, над этим длинным коконом, и заговорила; потом подняла голову, будто оценивая, под каким углом падают лучи закатного солнца; потом отступила, положила пальцы на ручки кресла и ловким и нежным движением повернула кресло так, чтобы лицо запятой ощущало последнее тепло умирающего дня; одновременно, снова наклонившись и что-то шепча, она сняла платок.

И мы увидели – увидели то, что еще не стало чем-то, еще не лицо, а, возможно, как мне подумалось позднее, когда я вспоминала этот случай, некое представление будущего лица, этакое плохо воображенное понятие лица, каковое, наверное, было у Бога, когда он пытался создать человека; мы увидели пустоту, увидели сферу, лишенную черт, лишенную выражения, и плоть, казалось, вырастала прямо из кости. Я зажала рот рукой и, содрогнувшись всем телом, упала на колени.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу