Читать книгу Bezwingt des Herzens Bitterkeit - Hilde Bürger - Страница 9

ОглавлениеKindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen

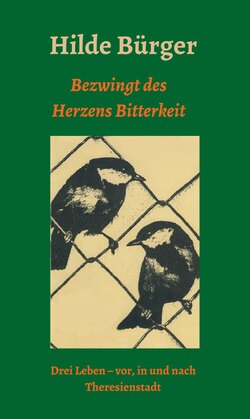

Wenn ich an die Jahre zurückdenke, so kommt es mir vor, als hätte ich mehrere Leben gelebt: die Kindheit, Berufsleben von 1934 – 1938, Lernschwester und Stationsschwester im Jüdischen Krankenhaus, KZ Theresienstadt, Heirat und danach ein glückliches und zufriedenes Familienleben.

Am 19. Mai 1916 bin ich in der Hildegardstraße in Berlin-Wilmersdorf zur Welt gekommen. Meine Mutter, Margareta Pohlmann, war als Jüdin in Berlin geboren. Ihr Vater, mein Großvater – Beruf: Metallbläser –, kam aus Ostpreußen. Ihre Mutter, meine Großmutter – Beruf: Hausangestellte –, stammte aus Posen. Der Großvater starb schon mit zweiundvierzig Jahren an einer Tbc, die er sich durch den Metallstaub als Metallbläser bei der Firma Hauptner, Tierärztliche Instrumente, in der Luisenstraße, Berlin, geholt hatte. Mein Vater, Albert Kallenbach, war in der Türkei von einem deutschen Vater und einer armenischen Mutter geboren. Er hatte die französische Staatsangehörigkeit.

Bei meiner Geburt lebten meine Mutter und mein Vater zusammen, die Großmutter hatte ihnen die Wohnung eingerichtet. Die Heiratspapiere auf dem französischen Konsulat ließen angeblich immer auf sich warten, das behauptete jedenfalls mein Erzeuger, bis er eines Tages verschwand. Da er Ausländer war, entschied das Gericht auf eine einmalige Abfindung für mich auf ein Sperrkonto; in der Inflationszeit war das Geld dann futsch.

Das war nun ein großes Unglück für meine sittenstrenge Großmutter. Meine Mutter, die meinen Erzeuger über alles geliebt hatte, zog mit ihrem Bankert, wie Großmutter mich nannte, wieder zurück in die Einzimmer-Hinterhauswohnung des Berliner Nordens, Schwedterstraße. Zunächst wohnten wir dort zu viert: Großmutter, die zwei Jahre ältere Schwester meiner Mutter, Jenny, und wir beide, Mutter und ich. Tante Jenny lernte bald einen Soldaten kennen, der im Ersten Weltkrieg an der Ostfront eingesetzt und auf Urlaub in Berlin war: Martin. Der Zufall wollte es, dass er Jude und sogar in Jerusalem geboren war. Nach einer Kriegstrauung und gleich nach Ende des Krieges bezogen die beiden eine Zweizimmerwohnung in Berlin-Reinickendorf, wo ich später immer meine Schulferien verbrachte.

Meine Mutter 1915

Onkel Martin erzählte oft und gern, wie er in Europa ankam, und ich hörte ihm ebenso gern zu. Die Eltern von Onkel Martin waren aus Russland nach Palästina ausgewandert und hatten dort für Deutschland optiert. Seine Mutter war eine stolze, resolute Frau und wollte, dass ihre Kinder einen angesehenen Beruf erlernen sollten. So schickte sie beide Söhne, nachdem sie in Palästina eine deutsche Schule besucht hatten, nach Deutschland. Der älteste Sohn wurde Apotheker und war schon einige Jahre in Frankfurt am Main, bevor Onkel Martin dort eintraf. Da die Eltern in Jerusalem fromme Juden waren, hatten sie die Söhne auch dementsprechend auf die Reise geschickt. Onkel Martin erzählte: „Ich kam mit Bart, Schläfenlocken, langem Kaftan und Käppchen in Frankfurt an. Mein Gepäck bestand aus einem verschnürten Karton und einem Oberbett. Die Adresse meines Bruders hatte ich bei mir, doch ich wusste nicht, wie ich dahin gelangen sollte. Ein Mann hatte mich beobachtet und kam zu mir. Er schaute auf den zerdrückten Zettel und fuhr mit mir in einer Pferdekutsche in Frankfurts Peripherie, wo mein Bruder in einer Apotheke arbeiten sollte. Der gütige Helfer bezahlte den Kutscher, denn ich hatte keinen Pfennig bei mir. In der Apotheke stellte sich heraus, dass mein Bruder inzwischen die Stellung gewechselt hatte. Der dortige Chef wusste aber die Adresse, wo mein Bruder in einem möblierten Zimmer wohnte. Der gute Mann, der mir vom lieben Gott geschickt worden war, brachte mich auch dorthin und verabschiedete sich dann. Ich wollte mir gerne seine Adresse geben lassen, doch der Mann winkte ab. Später habe ich in Frankfurts Straßen vergeblich nach ihm Ausschau gehalten.

Also klingelte ich an der Wohnungstür, an der auch der Name meines Bruders stand. Es öffnete eine ältere, unfreundliche Frau. In gebrochenem Deutsch fragte ich nach meinem Bruder. Sie gab mir zu verstehen, dass er nicht zu Hause wäre und erst abends zurückkäme. Dann schlug sie mir die Tür vor der Nase zu. Verzweifelt setzte ich mich auf die Treppe, um zu warten, dabei schlief ich ein. Plötzlich wurde ich gerüttelt, und mein Bruder stand vor mir. Er war außer sich, dass man ihn nicht benachrichtigt hatte, und er schleuste mich vorsichtig in sein Zimmer ein. Ganz erschrocken war ich, dass mein Bruder keinen Bart und keine Schläfenlocken mehr hatte und einen westlichen Anzug trug. Er meinte: »So musst du auch bald aussehen, denn man darf hier nicht auffallen.«“

Der Onkel zog dann zu seinem Bruder. Er hat in einem Laden für Wirtschaftsartikel als Verkaufshilfe gearbeitet und von dem verdienten Geld die Gauß-Schule besucht. Mit gutem Resultat machte er den Abschluss als Elektroingenieur und bekam bei AEG in Berlin eine Stellung. Dann wurde er im Ersten Weltkrieg eingezogen.

Onkel Martins Mutter 1887

Onkel Martins Vater 1885

Inzwischen hatte ich mich schon längst in das Herz der Großmutter eingeschlichen. Meine Mutter, deren Abgott ich war, arbeitete in der Schokoladenfabrik Cyliax, um für mich zu sorgen. Großmutter hatte eine sehr kleine Rente, und wir kamen immer mehr schlecht als recht über die Runden. Durch die Sparsamkeit und Hausfrauentugenden der Oma brauchten wir, was das Essen anbelangte, aber keine Not zu leiden. Großmutter ging kurz vor Markthallenschluss einkaufen und brachte dann Fleisch und angestoßenes Obst mit, das die Händler los sein wollten. Ich kann mich erinnern, dass ich selten in die Schule einen ganzen Apfel mitbekam, er war fast immer ausgeschnitten. Zum Geburtstag erhielt ich stets ein neues Kleid. Meine Mutter kaufte einen Stoffrest für 75 Pfennige das Meter. Eine Freundin von ihr nähte mir daraus ein Kleid. Wie stolz ging ich damit immer zur Schule, es war die 89. Gemeindeschule in der Schwedterstraße.

Als ich einmal für einen Aufsatz aller Berliner Grundschulen „Wie verlebe ich mein Wochenende“ einen Ehrenpreis bekam, war der Stolz meiner Mutter und Großmutter grenzenlos: ich war erst acht Jahre alt. Die Schule erhielt ein Diplom, was in die Aula gehängt und 1933 sofort entfernt wurde. Auch ich bekam ein Diplom, das die Großmutter im ganzen Hinterhaus herumzeigte. Ich weiß noch, wie unangenehm mir das war. Bald sollte meine Mutter in die Schule kommen. Da sie nicht redegewandt genug war, wurden alle meine schulischen Dinge von Tante Jenny erledigt. Von Seiten der Schule wurde vorgeschlagen, dass ich mit zehn Jahren in die Langesche Mittelschule kommen sollte. Ich bekam ein Stipendium. Der Kommentar meiner Mutter: „Das hat das Kind von mir.“

Meine Schulfreundin Gretchen Bosisio wollte natürlich mit mir kommen; da die Eltern zahlen konnten, war das kein Problem für sie. Ich muss noch erzählen, wie wir, Gretchen und ich, Freundinnen wurden. Bei der Einschulung saß ich vor ihr. Meine sehr krausen, fast schwarzen Haare, die ich von meinen Vorfahren geerbt hatte, waren in einem Zopf, der steif abstand, gebändigt. Dieser Zopf imponierte Gretchen sehr. Obwohl sie immer sehr schüchtern war, meldete sie sich am dritten Schultag. Auf die Frage der Lehrerin, sagte sie mit weinerlicher Stimme: „Ich habe meine Frühstückstasche vergessen.“ Die Lehrerin fragte: „Wohnst du weit von hier?“ – „Nein“, sagte Gretchen, „an der Ecke Kastanienallee.“ – „Na, dann kannst du sie in der Pause ausnahmsweise holen.“ Wieder meldete sich Gretchen: „Darf ich jemanden mitnehmen?“ – „Wen willst du denn zur Begleitung?“ Mit dem Zeigefinger zeigte Gretchen auf mich: „Die da!“ – „Ihr dürft zusammen gehen“, sagte Fräulein Golke. Ich war stolz. Wir zogen zusammen Hand in Hand los. Unterwegs sagte Gretchen: „Willst du meine Freundin sein?“ Aus tiefstem Herzen sagte ich ja. (Heute noch, nach sechzig Jahren, sind wir befreundet.)

An der Ecke Kastanienallee sagte Gretchen zu mir: „Hier musst du auf mich warten.“ Sie ging in einen Laden, eine Eiskonditorei. Gretchens Vater war Italiener und verkaufte italienisches Eis. Aus ganz Berlin kamen die Leute dorthin, um das gute italienische Eis zu kaufen. Später durfte ich natürlich immer mit in den Laden kommen, und oft bekam ich von dem netten Vater eine Eiswaffel, die für mich eine Kostbarkeit bedeutete.

Zu Hause lebten wir sehr beengt. Wir schliefen zu dritt im Wohnzimmer. Neben dem Kachelofen hatte ich meine Chaiselongue, daneben einen Tisch und unter dem Tisch mein Spielzeug. Wir aßen zusammen am Küchentisch, Mutter und Großmutter gaben mir immer die besten Bissen. Meine Mutter war stets lustig und voller

Hilde 1919

Humor und konnte oft die Leute karikieren. Bei jeder Hausarbeit sang sie aus vollem Halse, meist Operettenmelodien. Die Leute im Hinterhaus meinten dann: „Die Grete schmettert wieder.“ Sie war sehr beliebt.

Wir beide, meine Mama und ich, waren unzertrennliche Freundinnen und machten uns auch einen Spaß daraus, Oma zu hintergehen. So legte die Großmutter in ihrer Sparsamkeit im strengen Winter vier Kohlen in den Kachelofen. Wir warteten, bis Großmutter in die Küche gegangen war, und Mutter brachte unter der Schürze noch drei Kohlen herein, die ich vorsichtig auf die anderen legte. Dann wartete ich vor dem Ofen, bis alles durchgebrannt war, und machte den Ofen leise zu. Später sagte dann die Großmutter: „Seht ihr, wenn es nach euch gegangen wäre, hätten wir drei Kohlen verschwendet. Ist es nicht herrlich warm mit den vieren?“ Wir feixten.

Meine Mutter war eine große Liebhaberin der Vögel. So hatten wir in unserer kleinen Wohnung sechs Vogelbauer mit zwei Kanarienvögeln, zwei Wellensittichen, Rotkehlchen, China-Nachtigall, Zeisig, Stieglitz, Buchfink und Bluthänfling. Zweimal in der Woche wurden die Käfige saubergemacht, freitags wurden sie besonders gründlich gesäubert. An dem Tag ging ich immer nach der Schule zu Gretchen. Es war zu Hause zu ungemütlich für mich. In aller Frühe gab es bei uns stets ein herrliches Vogelkonzert; verwunderlich war, dass das Rotkehlchen beinahe so laut wie die ChinaNachtigall schmetterte. Überhaupt das Rotkehlchen! Es war mein Vögelchen, denn ich bekam es einmal zum Geburtstag geschenkt. Es wurde sehr zahm und durfte morgens und abends in der Küche herumfliegen. Am Frühstückstisch holte es sich stets aus Großmutters Kaffeetopf eingeweichte Krümel und verspeiste sie vor uns auf dem Tisch. Sobald wir ein Schüsselchen mit Wasser auf den Fußboden stellten, badete es so genussvoll, dass die Federchen völlig vom Wasser durchtränkt waren, die rote Farbe war weg und es sah ganz struppig und hässlich aus. Es konnte dann nicht mehr hochfliegen und schüttelte und putzte sich so lange, bis es wieder fliegen konnte. Stets erfreute es uns mit seinem süßen Liedchen auf oder im Käfig. Abends, beim Schein der Petroleumlampe sang es leise perlend, zu Herzen gehend. Wenn wir einmal bei Dunkelheit nach Hause kamen und die Tür aufschlossen, knäckerte es sofort; wir liebten es sehr. Es wurde elf Jahre alt.

Eines Morgens lag es tot im Käfig. Ich war untröstlich, denn ich hatte bisher meinem kleinen Freund alle Freuden und Leiden erzählt. Mein lieber Kamerad war von mir gegangen. In einen kleinen, mit Rosenblättern ausgelegten Karton legte ich mein Vögelchen und vertraute es meiner Mutter an, da ich bis zum späten Nachmittag in einem En-Gros-Geschäft arbeiten musste. Meine Mutter hatte Mittagszeit und sollte das Hänschen auf dem Zionskirchplatz beerdigen.

Am nächsten Tag sagte sie, wenn wieder ein Vögelchen sterben sollte, würde es in die Mülltonne wandern, denn sie sei sich ziemlich lächerlich vorgekommen auf dem Zionskirchplatz. Als sie die geeignete Stelle suchen wollte, klopfte ihr der Parkwächter auf die Schulter mit den Worten: „Na Frauchen, wat suchen Sie denn hier?“ – Sie erzählte ihm von dem Rotkehlchen, und dass sie von mir den Auftrag hätte, es zu beerdigen. „Na, det habn wa gleich“, sagte der nette Berliner und holte eine große Schaufel. Inzwischen hatten sich ein paar neugierige Frauen eingefunden, die sich dem Beerdigungszug anschlossen. So wurde mein Rotkehlchen zu Grabe getragen. Der Parkwächter hielt sogar eine kleine Ansprache, und die Frauen schnäuzten in ihre Taschentücher, natürlich vor Lachen. Meine Mutter zeigte mir auf mein Drängen hin die Stelle, wo das Vögelchen beigesetzt sein sollte. Ich ging ab und zu mit einem Blümchen dorthin. Später sagte sie mir, dass sie die Stelle gar nicht mehr in ihrem Gedächtnis habe und mir eine beliebige Stelle angegeben hätte. Ja, das war meine gute Mutter!

Als ich in die Schule kam, wurde der Religionsunterricht für mich problematisch. Ich fragte meine Mutter, was ich tun solle. Sie meinte: „Meine Religion heißt: Tue recht und scheue niemand, und da ist es mir egal, ob du am christlichen oder jüdischen Religionsunterricht teilnimmst.“ Und so nahm ich am evangelischen Religionsunterricht teil. Der Großmutter war das aber gar nicht egal. Sie fühlte sich als Jüdin und bestand darauf, dass auch ich jüdischen Religionsunterricht haben sollte. Sie meldete mich in der Riekestraße zum Unterricht an. Ich ging gern dorthin, es machte mir Spaß, die hebräischen Buchstaben zu lernen und von Rabbiner Dr. Weil Geschichten aus dem Alten Testament zu hören. Für Fleiß bekam ich dort dreimal eine Buchprämie, die Großmutter wieder überall herumzeigte. Zu den hohen Feiertagen ging Großmutter immer mit mir in den Tempel. Einmal beobachtete ich, wie sie sehr fromm betete. Plötzlich sah ich, dass sie das Buch verkehrtherum hielt – sie konnte also gar nicht Hebräisch lesen.

Ab und zu ging die Großmutter mit mir zu einer gutsituierten jüdischen Familie, die in der Nachbarschaft eine Schneiderwerkstatt besaß, und zeigte dort meine guten Zeugnisse. Dann bekam ich immer eine Tafel Schokolade oder auch Geld geschenkt, und es wurde für mich dort ein Mäntelchen oder Kleidchen genäht.

Meine Großmutter mit mir 1918

Zum Passah-Fest, wo ein Jude immer einen Armen an seinem Tisch speisen lassen sollte, wurde ich zu dieser Familie eingeladen. Ehe man das Essen auftischte, wurde lange gebetet. Das war furchtbar langweilig für mich. Ich dachte dabei immer hoffentlich nimmt die Beterei bald ein Ende, und es gibt das Essen. Es roch so gut. Später musste ich als Jüngste am Tisch auch ein Gebet sprechen. Ich hatte das auswendig gelernt und konnte es nicht übersetzen; ich wusste gar nicht, was ich betete.

Auf Initiative der Großmutter kümmerte sich auch die Jüdische Gemeinde um mich; ab und zu kam eine Fürsorgerin ins Haus. Zu Chanukka wurde ich immer zu einer Feier eingeladen und erhielt dort ein großes Paket: Man hatte mich völlig neu eingekleidet. Mir waren die vielen Almosen sehr peinlich. Warum mussten wir denn so arm sein, dass ich immer von anderen beschenkt werden musste? Warum hatte ich denn keinen Vater, und warum hatte der liebe Gott ihn so jung sterben lassen? Meine Mutter hatte mir nämlich erzählt, dass er, als ich noch ein Baby war, an Lungenentzündung gestorben war. Glühend beneidete ich meine Klassenkameradinnen, die einen Vater hatten. Trotz aller Freundschaft mit Gretchen war mein Neid grenzenlos wegen dieses lieben Vaters, den sie hatte. Gretchens Mutter war dagegen etwas farblos und nörgelte viel. Da war mir meine Mutter lieber.

Unser Hinterhaus war echtes Zille-Milieu, und rückblickend denke ich, dass Heinrich, wenn er einmal in unseren Hinterhof gekommen wäre, uns alle gemalt hätte. Da spielten wir Kinder zwischen den Müllkästen, malten mit Kreide unsere Wohnungen für das Mutter- und Kind-Spiel. Wer einen Springreifen, Kreisel, Murmeln etc. hatte, war reich. Oft kam ich tränenüberströmt nach oben in die Wohnung, wenn man mir meine schönen bunten Murmeln abgewonnen hatte.

Einmal im Jahr war Erntefest auf dem Hinterhof. Kreuz und quer wurden Schnüre mit bunten Fähnchen gezogen, ein paar Stühle mit Tischen wurden aufgestellt, es kam ein Leierkastenmann, und es wurde viel getanzt. Die Kinder wetteiferten im Sackhüpfen und Eiertragen unter der Aufsicht von Onkel Pelle. Bei Dunkelheit gab es Feuerwerk. All diese Auslagen bestritten die begüterten Familien aus dem Vorderhaus, vor allen Dingen die Wirtin, die ein Milchgeschäft besaß.

Als ich in die Höhere Schule kam, hatte ich nicht mehr soviel Zeit, mit den anderen Kindern auf dem Hof zu spielen, ich hatte auch die Leidenschaft des Lesens entdeckt. So saß ich oft in der Küche auf dem Fensterbrett, versteckt hinter dem Gaze-Spindchen mit dem Blumenbrett, wo die Geranien blühten, und habe Jugendbücher gelesen, die ich teils geschenkt, teils geborgt bekommen hatte. So trat mit meinen Kindheitsgespielinnen eine leichte Entfremdung ein. Ausflüge nach dem Exerzierplatz habe ich aber immer mitgemacht. Mit Kecke, Stullen und einer Flasche Kräutertee ging es los. Das waren die kleinen Freuden der Kindheit.

Oft gab es bei mir zu Hause auch große Angst und Tränen, und manchmal kam es zu heftigem Streit zwischen Großmutter und Mutter. Mutter hatte nämlich ab meinem achten Lebensjahr einen Freund, der uns finanziell unterstützte. Er brachte Lebensmittel mit, bezahlte die Gasrechnung und kaufte für mich Spielsachen und Bücher. Er nahm mich mit in die Oper, Operette und ins Theater.

Nun sollte man meinen, dass ich ihn gern gehabt hätte. Nein, ich konnte ihn aber nicht leiden. Er hatte etwas an sich, was ich als Kind noch nicht deuten konnte. Außerdem hörte ich aus dem Schimpfen der Großmutter heraus, dass der Streit immer um diesen Onkel ging. Einmal beschimpften sich Mutter und Großmutter so heftig, dass ich angstvoll zu einer angeheirateten Cousine meiner Mutter lief, die mich erst beruhigen und dann wieder nach Hause zurückbringen musste. Als ich älter wurde, empfand ich diesen Mann als schleimig, unaufrichtig und äußerlich unsauber. In der Nazi-Zeit bewahrheitete sich dann mein Empfinden. Gleich 1933 hat er uns verlassen. Meine Mutter sagte mir dann bitter, dass sie den Mann nie geliebt hätte, sie habe das nur für mich getan, um mir eine bessere Kindheit zu bieten.

Zurück zur Schule. Als ich ein Jahr in der Mittelschule war, wurde meiner Mutter in einem Brief eröffnet, dass man mich zu einer Aufnahmeprüfung des Ulrich-Lyzeums am Senefelderplatz vorgeschlagen hätte. Dort wurde ich von einer sehr netten Lehrerin, Fräulein Laubhard, geprüft und mit Stipendium im Lyzeum angenommen. Ich kam dort in die Quinta. Wir waren nur eine kleine Klasse von 16 Schülerinnen, die aus allen Schichten kamen. Es gab dort auch eine Jüdin, Sala Neumann, die aus einem orthodoxen Elternhaus stammte. Wir freundeten uns an, doch die Eltern billigten unseren Kontakt nicht, weil ich in ihrem Sinne nicht fromm genug war. So trafen wir uns nach der Schule auf der Straße, oder ich nahm sie mit zu uns nach Hause.

Wir hatten eine Klassenlehrerin, der ich noch heute sehr dankbar bin, weil sie den Sinn für die Natur bei uns geweckt hat. Sie machte große Ausflüge mit uns, manchmal auch Dreitage-Ausflüge, was immer einen Höhepunkt bedeutete. Mit Stöckelschuh, engem Rock oder Handtasche wurde niemand mitgenommen, Haferlschuhe, Dirndl und Rucksack gehörten zur Ausrüstung. Diese wanderfreudige Lehrerin behielten wir bis zur Obertertia.

Im Lyzeum meldete ich mich wieder zum evangelischen Religionsunterricht an. Religion gab Fräulein Laubhard, die wie ich auch Halbjüdin war. Nachdem ich ein Jahr lang bei ihr am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen hatte, schwenkte sie zum Judentum über und gab in derselben Schule plötzlich jüdischen Unterricht. Fräulein Krafft, die wir schon vom Geschichtsunterricht kannten, gab den evangelischen. Da ich Fräulein Krafft sehr liebte, blieb ich beim evangelischen Religionsunterricht. Zu meinem Leidwesen sanken meine Noten von den Einsern auf Zweier und Dreier, im Lyzeum wurden doch andere Maßstäbe gesetzt. Trotzdem verlief die Schulzeit bis Untersekunda sehr unbeschwert.

Man schrieb das Jahr 1933; Hitler kam an die Macht. Ein Teil meiner zehn Mitschülerinnen veränderte sich. Zwei trugen schon das Parteiabzeichen und drei das Hakenkreuz. Die Lehrer wurden unsicher. Es wurde nur noch mit „Heil Hitler“ gegrüßt, und ich war tief unglücklich, dass meine geliebten Lehrerinnen, Frl. Frömsdorf und Frl. Krafft, sowie meine Klassenlehrerin, Frl. Ippel, auch so grüßten. Heute weiß ich, dass sie es mussten, denn sonst wären sie diffamiert und arbeitslos geworden. Frl. Frömsdorf und Frl. Ippel gaben mir später, als ich es brauchte, sogar eine Bescheinigung, dass ich am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen hatte. Das war gefahrvoll für sie. Frl. Krafft wurde mir später Freundin und Vize-Mutter.

Das Einjährige, die Obersekunda-Reife, erhielt man durch ein Examen. Der Oberschulrat, der als Sozialdemokrat bekannt war, wollte nun seine Stellung bei den Nazis festigen und gab uns beiden jüdischen Schülerinnen in allen Fächern eine Note schlechter, als wir eigentlich verdient hatten. Nur im Deutschen konnte er sich mit der Drei bei mir nicht durchsetzen, weil das ganze Lehrerkollegium auf einer Zwei bestand. Weihnachten zuvor hatte ich sogar ein Gedicht für Spenden zur Winterhilfe gemacht, das in größerer Auflage gedruckt wurde. Jede Schülerin der Schule erhielt ein Exemplar.

Helft und gebt!

Begrüßt mit Freuden weit und breit

Naht wieder die schöne Weihnachtszeit,

Ersehnt sie doch im ganzen Jahr

Mit Hoffnungsglück die Kinderschar.

Denn wie jauchzen sie vor Seligkeit,

Ist unterm Baum nur ’ne Kleinigkeit.

Doch Armut bietet keinen warmen Raum,

Weder Schaukelpferd noch Weihnachtsbaum,

Keine Jacke, keinen Mantel, kein Kleid,

Nicht mal die dringendste Notwendigkeit.

Das Kinderherz wäre enttäuscht vor Schmerzen,

Gäb’ es nicht so viele gute Herzen.

Darum fleht Euch an der Kinderblick:

Traget bei zu unserem Weihnachtsglück!

Helft und gebt! Jede Kleinigkeit

Nehmen wir an mit Dankbarkeit.

Denn wer der andern hat gedacht,

Sich erst das Fest zum Feste macht!

Eine Schülerin der Untersekunda

Das Lehrerinnenkollegium

und der Elternbeirat des Ulrich-Lyzeums,

Berlin, Schönhauser Allee 4a,

Weihnachten 1932

In den letzten Lyzeumsjahren hatte ich mich mit einer Mitschülerin, Ursel, angefreundet, die wie ich aus armen Verhältnissen stammte. Nach dem Einjährigen besuchte sie die Höhere Handelsschule. Wir kamen ab und zu zusammen. Ich spürte auch, dass sie mit dem Dritten Reich nicht viel im Sinne hatte. Mit der jüdischen Freundin Sala war es zum Bruch gekommen, da die Eltern als orthodoxe Juden sehr intolerant waren und ihr den Umgang mit mir verboten hatten. Gretchen besuchte die Handelsschule Rakow, und wir waren nach wie vor befreundet.

Eines Tages sagte sie mir, dass in ihrer Tanzstunde noch Mädchen fehlten, und ich könnte umsonst daran teilnehmen. Freudig ging ich in meinem schönsten Kleid dorthin, doch es blieb bei dem einen Mal. Die Jünglinge wirkten auf mich damals sehr dämlich und hatten fast alle ein Hakenkreuz im Knopfloch.

Gretchens Vater, der dunkles, krauses Haar hatte, wurde von den Nazis oft als Jude angesehen. Sein Laden wurde beschmiert, und da gab er die Eiskonditorei auf und zog sich in ein eigenes kleines Häuschen nach Rudow zurück.

Als ich einmal nach Hause kam, sah ich verweinte Gesichter. Onkel Martin und Tante Jenny wollten nach Palästina auswandern. Onkel Martin konnte die braunen Aufmärsche nicht mehr ertragen, und so zog es ihn in die Heimat zurück. Leider hat er, schon über fünfzig Jahre alt, beruflich dort nie Fuß fassen können. Er machte Gelegenheitsarbeiten als Elektriker und wurde von der Tel Aviver Stadtverwaltung im Öffentlichen Dienst bei Gartenarbeiten beschäftigt. Tante Jenny verdiente sich etwas durch Putzarbeit morgens um 7 Uhr bei einem Zahnarzt und ab und zu als Babysitter. Sie kamen gerade so hin, dass sie die Miete bezahlen und bescheiden leben konnten.

Meine Mutter war immer sehr böse, dass ihre Schwester nicht auch einmal etwas für die Mutter schickte. Wir wussten nicht, dass sie es nicht konnten. Als sie auswanderten, waren wir alle mit den Verwandten auf dem Bahnhof Zoo. Tante Jenny kam mit hochrotem Kopf, schwankend, einen zugedeckten Vogelkäfig in der Hand, auf den Bahnsteig. Ich wunderte mich sehr, den Anblick habe ich nie vergessen. Meine Mutter sagte mir, der Alkohol sollte der Tante die Abreise leichter machen. Da ihre Mutter schon über siebzig Jahre alt war, wusste sie, dass sie sie wahrscheinlich nie wiedersehen würde; das hat sich bestätigt.