Читать книгу Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955-1991 - Игорь Орлов - Страница 4

Введение

Анализ Источниковой базы

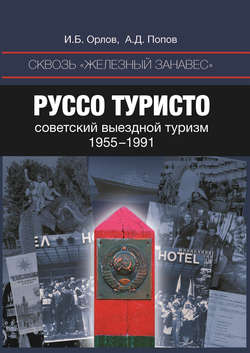

ОглавлениеКак видим, российскими и зарубежными историками проделана большая работа по сбору и анализу архивных документов, в той или иной степени отражающих особенности советского выездного туризма второй половины XX столетия. Однако до сих пор заграничный туризм как самостоятельное направление и важная составная часть международного туристского обмена Советского Союза не стал предметом отдельного монографического исследования, характеризующего важнейшие аспекты этого феномена: институциональные, социально-экономические, политико-идеологические, коммуникативные, психологические и т. д. В данной работе на материалах центральных, региональных и зарубежных архивов[44] предпринята попытка реконструкции процесса институционализации, географии, объемов, форм и особенностей советского выездного туризма 1955–1991 гг.

Конечно, удельный вес разных архивных коллекций и их значение для реконструкции истории советского выездного туризма неодинаковы. В исследовании использованы, в первую очередь, отложившиеся в ГА РФ материалы фонда Р-9612 (Учреждения по руководству иностранным туризмом в СССР), содержащего документы 1929–1991 гг. Для фонда характерно многообразие и обилие материалов, связанных с зарубежным туризмом. Это создает определенные трудности при отборе документов, заставляя выбирать между типичными и эксклюзивными материалами. К группе типичных материалов можно отнести: отчеты сопровождавших группы сотрудников «Интуриста», приказы и протоколы заседаний Правления и особенно написанные как под копирку отчеты о поездках специализированных групп (Оп. 1,3); объяснительные записки к ежегодным балансам и отчетам, конъюнктурные обзоры и информационные бюллетени (Оп. 2); письма в партийно-государственные и хозяйственные инстанции по вопросам развития международного туризма (Оп. 4). К группе эксклюзивных документов относятся: секретные постановления и приказы (например, об организации научного туризма или поездок в США), сохранившиеся в описи 2 (Первый отдел). Среди обилия документов описи 3 можно найти по-настоящему эксклюзивные документы: о политической эффективности советского туризма, опыте гидов-переводчиков в сопровождении за границей групп советских туристов, состоянии выездного туризма в СССР в начале 1980-х годов и т. п. Но эти и подобные документы, отсутствующие в фондах открытого хранения, призваны лишь уточнить отдельные аспекты развития советского международного туризма периода холодной войны. Общая картина выстраивается на основе массовых источников, анализ которых позволяет уловить общее в развитии советского выездного туризма.

Фонд Р-9520 (Центральный совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС) насыщен отчетами о поездках руководителей (старших) туристских групп. Профсоюзная статистика содержит отчеты республиканских и областных советов профсоюзов о выполнении планов отправки советских туристов за границу, данные о безвалютном обмене с туристскими обществами зарубежных стран, сведения о стоимости путевок, приеме и обслуживании советских туристов за границей. Здесь же удалось обнаружить текст Положения об Отделе международного туризма ЦСТЭ (On. 1. Д. 613. Л. 88–93), позволивший раскрыть место и роль профсоюзного туризма в общей системе заграничных поездок. Из отчетов руководителей групп можно почерпнуть сведения о численности и социальном составе групп, туристских программах, недостатках в организации поездок, квалификации гидов-переводчиков, поведении советских туристов и проч. Впрочем, нередко отчеты были поверхностными, не отражали основных моментов, характеризующих качество обслуживания и отношение иностранных граждан к советским туристам.

Фонд Главного управления по иностранному туризму при Совмине РСФСР содержит документы 1964–1992 гг. о развитии только иностранного (въездного) туризма, включая отчеты о хозяйственной деятельности ведомства, капитальном строительстве и кадровой работе, переписку с Главинтуристом СССР и протоколы заседаний Республиканского совета по иностранному туризму (Ф. 10004. Оп. 1. Д. 140, 269, 367, 421, 631, 663 и др.).

В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) отсутствуют систематизированные материалы, посвященные «взрослому» выездному туризму. Но в фонде 71 (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), в описи 46, содержащей документы сектора (отдела) международных связей ИМЛ, с 1967 г. отложились письма руководства института в ЦК КПСС и Комиссию по выездам за границу при ЦК КПСС, в «Интурист» и ЦСТЭ ВЦСПС. Кроме того, в ряде отчетов сотрудников института о научных командировках содержатся описания включенных в программу поездки экскурсий (Д. 283. Л. 9; Д. 287. Л. 1, 9-10; Д. 292. Л. 20–24 и др.). Зато международный молодежный туризм широко представлен документами фонда 5М (БММТ «Спутник»). Помимо годовых отчетов о работе ведомства и отчетов гидов-переводчиков и старших групп, в фонде содержится переписка с международными туристскими организациями, ЦК ВЛКСМ, Комитетом молодежных организаций (КМО) СССР, Главинтуристом и «Интуристом», Министерством иностранных дел, советскими посольствами за границей и другими ведомствами. Значительным реконструктивным потенциалом обладают материалы конференций, совещаний и семинаров разного уровня, посвященные вопросам развития молодежного международного туризма, ведомственные приказы и инструкции, договоры с иностранными турфирмами, планы и программы туров.

Документы Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), относящиеся к данной теме, при всей их малочисленности позволяют по-новому взглянуть на историю рождения советского выездного туризма. Выявленные в фонде 5 (Аппарат ЦК КПСС) документы Общего отдела ЦК КПСС (Оп. 30. Д. 113, 161) дали возможность увидеть «партийную кухню» институционализации выездного туризма. Кроме того, среди документов фонда оказалось несколько информационных материалов отделов культуры и пропаганды ЦК партии, содержащих, в числе прочего, сведения о географии и объемах заграничного туризма в 1979–1984 гг. Эти документы тем более ценны, что начало 1980-х годов весьма скромно отражено в документах ГА РФ. В фонде 3 (Политбюро ЦК КПСС) представлены документы Комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС, позволяющие проследить выстраивание системы отбора кандидатов на заграничные туры. К сожалению далеко не все документы фонда рассекречены. И наконец, в фонде 5 отложились отчеты о пребывании советских делегаций в разных странах, где они получали туристское обслуживание. Например, во время пребывания в Турции в декабре 1981 г. – январе 1982 г. делегации Союза писателей СССР для писателей был устроен экскурсионный осмотр достопримечательностей Стамбула, Измира, Чанаккале, Трои, Эфеса и Пергама[45].

В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ), в фонде 413 (Министерство внешней торговли СССР), практически отсутствуют материалы по «Интуристу» послевоенного периода, несмотря на то что Общество до 1964 г. находилось в составе министерства. После тотального просмотра описей фонда удалось обнаружить только карточку об утверждении приказом Министерства внешней торговли СССР № 384 от 8 августа 1955 г. устава «Интуриста» (Оп. 13. Д. 7520) и текст устава (Оп. 13. Д. 7504. Л. 162–169), не обнаруженный в фонде «Интуриста».

Исследовательская задача заключалась в отказе от иллюстративного подхода к использованию архивных документов. Именно поэтому при изучении отчетов руководителей туристских групп, а также отчетов сопровождавших некоторые группы гидов-переводчиков делалась выборка по годам и по разным странам. Годовые балансы и отчеты просматривались за все годы. При этом многие дела, судя по записям, не использовались прежде другими исследователями. Значительная часть документов (особенно фонда 3 в РГАНИ, описи 3 фонда «Интуриста» в ГА РФ и ИМЛ в РГАСПИ) вводится в научный оборот впервые. Можно вполне ответственно говорить о репрезентативности отобранных архивных документов для решения поставленных в исследовании задач. Впервые вовлекаемые в широкий научный оборот архивные документы центральных архивов позволяют увидеть период холодной войны с неожиданного ракурса – включения в сферу интересов двух сверхдержав отдельных стран и целых регионов посредством туристских связей. Материалы туристских ведомств СССР дают возможность реконструировать не только географию, объемы зарубежного туризма и его специфические черты, но и критерии отбора кандидатов для заграничных поездок, а также оценить степень культурного шока, испытанного советскими туристами при столкновении с зарубежной действительностью.

Региональный аспект развития советского выездного туризма был охарактеризован на примере Крымской области, которая в рассматриваемый период входила в состав Украинской ССР и имела средние показатели выезда туристов за рубеж среди других областей этой союзной республики. В Государственном архиве Республики Крым (ГА РК) и Объединенном ведомственном архиве Федерации независимых профессиональных союзов Крыма (ОБА ФНПС Крыма) сохранились сотни архивных дел, посвященных выезду крымских туристов за рубеж во второй половине 1950-х – 1980-е годы. Большинство из них сосредоточены в фондах П-1 (Крымский областной комитет Коммунистической партии Украины), П-147 (Крымский областной комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины) и Р-3776 (Крымский областной совет профессиональных союзов). Также отдельные дела, посвященные вопросам выездного туризма, были выявлены в фондах Р-3619 (Крымский областной комитет народного контроля) и Р-4260 (Крымское отделение Украинского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами). Выявленные в крымских архивах документы по данной теме можно разделить на следующие группы:

1) руководящие материалы по организации выездного туризма, переписка по этому вопросу с различными организациями областного, республиканского, общесоюзного уровня;

2) программы туристских поездок советских граждан за рубеж;

3) документы на выезд туристских групп Отдела иностранного туризма (позднее – Отдела по советскому туризму за границу) при Крымском областном совете профессиональных союзов (в том числе первичный «пакет» документов на каждого туриста, выезжавшего за рубеж по профсоюзной линии);

4) документы Комиссии по выезду за границу при Крымском областном комитете КПУ;

5) отчеты руководителей туристских групп о поездках в социалистические, капиталистические и развивающиеся страны;

6) годовые отчеты, справки, информационные сообщения по организации туристских поездок советских граждан за границу.

К отчетам руководителей туристских групп и годовым отчетам по организации туристских поездок за рубеж Крымского облсовпрофа иногда прилагались справки, докладные и объяснительные записки о нарушениях советскими туристами таможенных правил или правил поведения. В ряде случаев эти документы содержат информацию не только о самих нарушениях, но и о мерах, предпринятых по отношению к нарушителям после их возвращения на родину.

Поскольку процедура организации туристских поездок за рубеж на всей территории СССР была стандартной, есть все основания считать, что аналогичный по содержанию набор архивных документов может быть выявлен в любом региональном (областном, краевом, республиканском) архиве Российской Федерации, а также в других постсоветских странах, что способствует формированию огромного источниковедческого корпуса для дальнейших исследований.

Наконец, для расширения географических рамок исследования помимо общесоюзного уровня, представленного центральными архивами г. Москвы, и регионального уровня, предполагающего обработку большого массива архивных источников, посвященных развитию зарубежного туризма в Крымской области, были привлечены и некоторые документы республиканского уровня, находящиеся на хранении в центральных архивах Украины. Документы о развитии зарубежного туризма жителей Украинской ССР по линии «Интуриста» и профсоюзных организаций отложились в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины, г. Киев). Речь идет о фондах 2605 (Украинский республиканский совет профессиональных союзов) и 4672 (Главное управление Украинской ССР по иностранному туризму). В свою очередь, документы о путешествиях украинской молодежи по линии БММТ «Спутник» представлены в Центральном государственном архиве общественных организаций Украины (ЦГАОО Украины, г. Киев), в фонде 7 (Центральный комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины).

Попытка более глубоко изучить советский зарубежный туризм с точки зрения принимающей стороны была реализована с привлечением уникальных и не использовавшихся предшественниками документов немецких архивов. В первую очередь, это документы «Бундесархива» и его специального подразделения, хранящего документы общественно-политических организаций Восточной Германии (Stiftung Archiv der Parteien and Massenorganisationen in Bundesarchiv / SAPMO-BArch). В данном исследовании использовались некоторые документы фонда DY 32 (Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft). Наибольшую ценность среди выявленных немецких источников представляют документы о подготовке к обслуживанию специализированных групп советских туристов, программы и калькуляции туров, а также деловая переписка туристских организаций СССР и ГДР.

Для советско-немецких туристских связей огромное значение имела тема исторической памяти о Второй мировой войне, поэтому для написания соответствующей главы монографии были привлечены материалы архивных фондов крупнейших мемориальных комплексов Восточной Германии: Мемориального комплекса «Бухенвальд» (Gedenkstätte Buchenwald), Мемориала-музея «Зееловские высоты» (Gedenkstätte / Museum Seelower Höhen) и Немецко-русского музея «Берлин-Карлсхорст» (Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst). В период существования ГДР все эти «места памяти» самым активным образом посещались советскими туристами, что подтверждено документами о статистике посетителей и русскоязычными записями в книгах отзывов. При этом в личных беседах сотрудники данных мемориальных учреждений отмечали, что никогда ранее туристское прошлое этих мемориальных объектов в эпоху ГДР не привлекало внимания ни немецких, ни российских исследователей. Возможность поработать в немецких архивах в 2011–2012 гг. появилась у одного из авторов данной монографии благодаря поддержке со стороны Фонда Герды Хенкель / Gerda Henkel Stiftung (г. Дюссельдорф, Германия).

Что касается опубликованных источников, то несомненный интерес для нашего исследования представляют опубликованные во второй половине 1950-х – начале 1990-х годов на страницах советской прессы путевые очерки и заметки, в которых туристы описывали ход поездок и делились своими подцензурными впечатлениями о загранице[46]. Советский искусствовед М.Ю. Герман почти четверть своих мемуаров посвятил Франции, где он бывал с конца 1960-х годов. Он был твердо уверен, что в Европу ездили «только партийные, проверенные, и то по блату»[47]. Как мы увидим ниже, это было не совсем так; даже он был отобран в поездку как специалист по французскому искусству[48]. Отбор по принципу профессионализма (что, конечно, не исключало других критериев) подтверждают и воспоминания историка-медиевиста Е.В. Гутновой, которая впервые поехала за границу в качестве члена Общества дружбы «СССР – Великобритания»[49].

Специфическим источником изучения советского зарубежного туризма выступает образ «руссо туристо» в литературе и искусстве. Формируемые идеологической и культурной практикой послевоенного СССР образные презентации позволяют увидеть не только навязанные сверху стереотипы, но и отношение к этим образцам в советском обществе. Впрочем, советский кинематограф, мягко говоря, небогат на сюжеты о зарубежном туризме. Наверное, наиболее колоритным из них стала авантюрная история участника зарубежного круиза, типичного советского служащего Семена Семеновича Горбункова. Именно комедийный фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968), ошеломляюще популярный у советского зрителя, сделал всенародно любимой ироничную фразу: «Руссо туристо, облико морале».

Менее известна двухсерийная лирическая комедия В.А. Титова (он знаком российскому зрителю по телевизионному фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!») «Отпуск за свой счет» («Мосфильм» и телевидение Венгерской Народной Республики, 1981 г.), снятая в период улучшения советско-венгерских отношений. Тем, кто смотрел этот фильм, запомнилась идеологический руководитель туристской группы Ада Петровна, блестяще сыгранная Людмилой Гурченко.

Среди документальных картин хочется обратить внимание читателей на фильм Лилии Самойловой «Туризм» из цикла документальных программ «Сделано в СССР» (2011 г.). Из 26-минутного фильма почти половина (12 минут) посвящена поездкам советских туристов за границу. Сюжетная линия выстроена довольно просто: от отбора и подготовки к зарубежному туру до возвращения на родину. По замыслу его создателей, фильм должен был разрушить сложившиеся вокруг советского туризма стереотипы и мифы, но, к сожалению, породил новые. В их числе – рассуждения о монополии «Интуриста» на заграничные поездки в 1930-е годы и разрушении этой монополии в конце 1950-х годов в связи с созданием «Спутника». Авторы фильма, видимо, не знают, что «Интурист» не занимался выездным туризмом до 1955 г., а две поездки за границу ударников производства в начале 1930-х годов были организованы Обществом пролетарского туризма и экскурсий. Кроме того, со второй половины 1950-х годов, помимо «Интуриста» и «Спутника», в организации зарубежных туров путем безвалютного обмена участвовали и советские профсоюзы. И наконец, создатели несомненно интересного фильма смешали в кучу разные категории выезжавших за границу: собственно туристов, спортсменов, артистов, музыкантов и даже военнослужащих, находившихся в контингенте советских войск за границей. Тем самым из фильма о советском выездном туризме получилась скорее картина об особенностях пребывания советского человека за рубежом в разных качествах.

В повести Юрия Полякова «Парижская любовь Кости Гуманкова»[50] собран весь букет персонажей советского выездного туризма: здесь и оставшийся в последний момент во Франции заместитель руководителя группы («какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами»), и поездка в капстрану вопреки установленным правилам, и проч.[51] Конечно, на дворе был 1984 г., но налицо, скорее, литературный прием сгущения красок, тем более что данная повесть представляет собой ретроспекцию – взгляд на советскую эпоху из наших дней.

Тем не менее произведение позволяет реконструировать подготовку группы и главного героя к поездке на «загнивающий», но такой вожделенный Запад. Неожиданно свалившаяся путевка в Париж вовлекает Костю Гуманкова в водоворот приятных (и не очень) событий. Начинаются сборы, как это принято, с обмывания будущей поездки в пивной, где за кружкой пива бывалые коллеги наставляют счастливчика, что «самое главное в групповом туризме сразу разобраться, кто из органов, а кто собирается “соскочить”, – и держаться подальше от обоих». Процедура оформления документов благодаря содействию бывшего одноклассника оказалась на удивление быстрой и простой (конечно, в сравнении с общепринятыми мытарствами): «Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями…». Любопытен и состав тургруппы, собранной по принципу представительства основных категорий советских граждан: заведующий кафедрой философии, поэт-метеорист, инженер-программист, рабочий Нижнетагильского трубопрокатного комбината (кавалер ордена Трудового Красного Знамени), бригадир доярок колхоза «Калужская заря», представитель советской торговли, генеральша и оказавшийся сотрудником КГБ специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя». Вот как описано в повести организационно-инструктивное собрание группы в Доме политпросвета. После представления членов группы руководитель «нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного человечества, обращенных на нас». Потом он заявил, что «прежде всего мы едем в Париж работать!», и огласил список того, что разрешено взять с собой.

Однако домашняя подготовка к отъезду была нацелена на то, чтобы «любую свою нужду или потребность вдали от родины… удовлетворить, не потратив ни сантима из тех трехсот франков». На случай «продовольственных трудностей» в чемодан были положены «несколько банок консервов, два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка куринобульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипятильник, две бутылки – водка “Сибирская” и коньяк “Белый аист”». В отдельном свертке была спрятана на продажу банка черной икры. Имелся и «небольшой тульский расписной электросамовар – для целенаправленного подарка».

Сцена в аэропорту с заполнением таможенной декларации дает общее представление о трудностях, с которыми сталкивался впервые выезжавший за границу советский человек: «Достав ручку, я лихо вписал в соответствующие графы свои Ф.И.О. – Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство – СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями: “Из какой страны прибыл?” Дальше опять было понятно: “В какую страну следует?” В Париж, с вашего позволения». Потом шли дотошные вопросы об оружии и боеприпасах, наркотиках и приспособлениях для их употребления, предметах старины и искусства, советских рублях и чеках, золоте, бриллиантах и зарубежной валюте, изделиях из драгоценных камней и металлов и т. п. Характерна (хотя и провокационна, учитывая место работы) издевка по этому поводу спецкора: «И не ищите логики в выездных документах. Это сюр!».

Первое впечатление от заграницы представляет собой «радостное удивление и совершенно младенческий восторг»: огромный аэропорт с движущимися дорожками, никелированные урны непривычной формы, полицейские «в странных цилиндрических фуражках с маленькими козырьками», ярко одетые детишки и проч. Приятно удивил советских туристов быстро пройденный паспортный контроль, «хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты».

Читателю доносят ощущения от первого шопинга в Париже: «В супермаркете я почувствовал себя папуасом, который всю жизнь молился на свои единственные стеклянные бусы и вдруг нежданно-негаданно попал в лавку, доверху набитую всевозможной бижутерией. Здесь было все, о чем только смеет мечтать советский человек, о чем он не смеет мечтать и даже то, о чем мечтать ему не приходит в голову». Но в первый раз все ограничилось экскурсией по супермаркету, «ибо главная заповедь советского туриста гласит: не трать валюту в первый день и не оставляй на последний!».

Еще одна зарисовка с натуры – завтрак в отеле: «Шведский стол – уникальная возможность из пестрой толпы завтракающих людей выявить соотечественников. Если человек наложил в свою тарелку сыр, ветчину, колбасу, кукурузные хлопья, булочки, пирожные, яблоки, груши, бананы, киви, яичницу-глазунью, а сверху все это полил красным соусом – можешь, не колеблясь, подойти к такому господину, хлопнуть по плечу и сказать: “Здорово, земляк! Мы из Москвы. А ты?”».

Не обошлось, конечно, в поездке и без официоза. Тут и посещение советского посольства («Встретили нас так, как встречают гостей, от которых не удалось отвязаться»), и планерка перед поездкой в пригородный район Парижа, «где у власти коммунисты», и наконец, посещение муниципалитета, спичечной фабрики и лицея, завершившееся товарищеским обедом с участием активистов местного отделения французской компартии.

К ряду произведений советского песенного творчества, отражающих тему заграничного туризма, относятся две культовые песни Владимира Высоцкого – «Перед выездом в загранку…» (1965, второе название – «Личность в штатском») и «Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме» (1974). Первая поражает достоверностью описания психологического состояния советского человека за рубежом и атмосферу взаимного недоверия в туристской группе, а вторая с удивительной точностью, но в иронично-гротескной манере передает содержание инструктивной беседы о правилах поведения за границей, которая в обязательном порядке проводилась с каждым будущим туристом из числа граждан СССР. Нашло свое отражение в стихотворном жанре и посещение стран третьего мира. Персонаж известного стихотворения Александра Галича «О том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам» рассказывает, как «мотались мы тогда по Алжиру / С делегацией ЦК профсоюза». В поездке политика тесно переплетена с бытовыми неурядицами:

Речи-встречи, то да се, кроем НАТО,

Но вконец оголодал я, катаясь.

Мне ж лягушек ихних на дух не надо,

Я им, сукиным детям, не китаец!

Тут и Мао, сам-рассам, окосел бы!

Быть бы живу, говорю, не до жира!

И одно мое спасенье – консервы,

Что мне Дарья в чемодан положила.

Но когда выяснилось, что жена «с переляку» положила «одну лишь салаку», Клим Петрович, после долгих колебаний и душевных волнений («Хоть дерьмовая, а все же – валюта, / Все же тратить исключительно жалко!»), вынужден был пойти в местный «продмаг»:

И беру я что-то вроде закуски,

Захудаленькую баночку, с краю.

Но написано на ней не по-русски,

А по-ихнему я плохо читаю.

Каково же было возмущение нашего героя, когда в купленной за вожделенную валюту банке оказалась салака в маринаде, причем «made in USSR»: «В Ленинграде, / Рупь четыре копейки!». Обиженный на заграницу Клим Петрович особо не выбирает выражений:

Я-то думал – как-никак заграница,

Думал память, как-никак, сохранится,

Оказалось, что они, голодранцы,

Понимают так, что мы – иностранцы!

И вся жизнь их заграничная – лажа!

Даже хуже – извините – чем наша![52]

В советских анекдотах тема выездного туризма также нашла отражение. При этом чаще всего обыгрывались такие темы, как противопоставление неказистого советского быта «сытому» и «ухоженному» Западу, разоблачение тайных сотрудников госбезопасности в составе туристских групп и возможность посещения домов терпимости. Вот, например, группа туристов, отъезжающих в Италию, получает указания от инструктора записать несколько фраз на итальянском языке: «Как пройти в гостиницу?», «Сколько стоит лимонад?» и т. п. При этом один из туристов интересуется, как будет звучать по-итальянски фраза «Предоставьте мне политическое убежище?». «А зачем это вам?» – строго спрашивает другой, мгновенно отреагировавший турист. «Да я просто хотел узнать, кто у нас в группе представитель КГБ», – вежливо объясняет свой интерес первый турист. Или еще один сюжет, где сравниваются социалистические и капиталистические реалии. Советский турист в гостях у иностранного рабочего, осматривая его жилье (спальню, столовую, детскую, гостиную, кухню и проч.), не может поступиться гордостью за все советское: «Да и у нас это все есть, только без перегородок!». Или анекдот о вселении туриста из СССР в номер отеля, где на вопрос горничной о том, когда приготовить ванну, следует парадоксальный для западного обывателя ответ: «Сегодня – среда, в субботу, пожалуйста». Довольно распространен в советское время был и анекдот о нашем туристе, интересующемся у жителя Европы временем появления клубники. Ответ алогичен для советского человека: «В супермаркете в шесть часов утра». Расширение географии выездного туризма на страны Африки вкупе с обилием африканских студентов в РУДН породило массу анекдотов о туристах, попавших в плен к африканскому племени. Чудесное спасение советского туриста, как правило, связано с учебой вождя этого племени в вышеуказанном университете.

По ряду причин на этапе подготовки монографии авторы отказались от широкого использования метода устных интервью. В то же время в предлагаемом исследовании нашли отражение материалы анкетирования бывших советских туристов, совершавших поездки за рубеж, которое проводилось в 2005–2014 гг. студентами ряда симферопольских вузов под руководством одного из авторов.

В анкетировании участвовали бывшие граждане СССР, которые в период до 1991 г. совершали туристские поездки за рубеж в социалистические, капиталистические или развивающиеся страны. Бланк анкеты включал 43 вопроса, объединенных в следующие тематические блоки:

1) данные о лице, выезжавшем в туристскую поездку за рубеж (на момент совершения поездки);

2) данные о времени совершения, направлении, организаторе туристской поездки;

3) данные о составе туристской группы;

4) подготовка к туристской поездке;

5) условия размещения во время пребывания за рубежом;

6) организация питания во время пребывания за рубежом;

7) экскурсионное обслуживание и работа гидов-переводчиков;

8) транспортное обслуживание во время поездки;

9) общение с иностранцами во время поездки;

10) нештатные неприятные ситуации во время поездки;

11) финансово-экономические аспекты поездки;

12) последствия поездки;

13) память о поездке;

14) другая информация (текст анкеты см. в приложении 2).

Материалы собранных анкет советского туриста оказались наиболее ценны при охарактеризовании потребительской активности туристов из СССР за рубежом, а также их впечатлений об увиденном во время путешествий.

Неформальные воспоминания о поездках за рубеж, не ограниченные цензурой, все чаще появляются и в российской блогосфере[53]. Именно эти «непричесанные» и ^отредактированные цензорами, редакторами и корректорами воспоминания иногда очень точно характеризуют теневые стороны поездок за рубеж в советское время, а также их морально-психологические и мировоззренческие последствия для участников.

Думается, что в своей совокупности материалы официального и личного происхождения, как архивные, так и опубликованные, являются репрезентативным комплексом источников, позволяющим реконструировать историю советского выездного туризма в 1955–1991 гг.

44

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), Государственный архив Республики Крым (ГА РК), Объединенный ведомственный архив Федерации независимых профессиональных союзов Крыма (ОВА ФНПС Крыма). Для более глубокого освещения отдельных вопросов исследования были привлечены материалы архивов Германии: Stiftung Archiv der Parteien and Massenorganisationen in Bundesarchiv (SAPMO-BArch), Gedenkstätte Buchenwald Archiv (GBA), Archiv des Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst, Archiv der Gedenkstätte / Museum Seelower Höhen, – а также центральных архивов Украины: Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины) и Центрального государственного архива общественных организаций Украины (ЦГАОО Украины).

45

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 88. Д. 202. Л. 36–40.

46

См., например: Тэсс Т. Свет дружбы // Изв. 1956. 12 июля; Волк С. Европейские контрасты. Заметки советского туриста. Л., 1961; Константиновский И. В Париже // Новый мир. 1978. № 5. С. 258–276; Макаров Д. Дорогами Австрии. Путевые заметки // Крым, правда. 1976. 28 июля; Розенталь Э. Судьбы мира – судьбы людские // Мол. коммунист. 1977. № 3. С. 89–98; Тодрия Н. Парижские воспоминания // Театр. 1991. № 3. С. 68–74 и др.

47

Герман М. Сложное прошедшее (Pass’e compos’e). СПб., 2000. С. 283.

48

Там же. С. 414–415.

49

Гутнова Е. Пережитое. М., 2001. С. 315.

50

См.: Поляков Ю. Парижская любовь Кости Гуманкова. М., 2010.

51

Архивные документы позволяют увидеть, что список руководителей групп и их заместителей, как правило, формировался из работников исполкомов профсоюзов, директоров заводов и их заместителей, партийных и советских работников (см., например: ГА РФ. Ф. P-9520. Оп. 1. Д. 483. Л. 3–7).

52

Галич А. Когда я вернусь (Полное собрание стихов и песен). Frankfurt а. М., 1981.

53

Качан М. С. Туристская поездка в ГДР [Электронный ресурс]. URL: http:// community.livejournal.com/academgorodock/35669.html; Назаров И.В. Как граждане СССР за границу выезжали [Электронный ресурс] // Re2Ro: [сайт]. URL: http://re2ro.ru/kak-grazhdane-sssr-za-granitsu-vyiezzhali; Слуцкий Л.И. Германия социалистическая [Электронный ресурс]. URL: http://world.lib.rU/s/sluckij_l_i/ germanija.shtml; Hava. В отдельно взятой. URL: http://www.liveinternet.ru/users/ hava/post 141134527 и др.