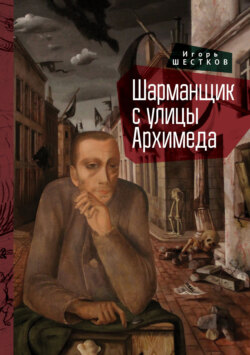

Читать книгу Шарманщик с улицы Архимеда - Игорь Шестков - Страница 4

Фуражка для лемура

(записки о графике и прозе Бруно Шульца)

Август

ОглавлениеТолько совсем недавно я получил наконец возможность познакомиться с текстами и графикой Бруно Шульца поглубже. Прочитал его прозу в «гладком» переводе Леонида Цывьяна (доступный мне прежде перевод Асара Эппеля так раздражал меня своей корявостью, что я после прочтения двух-трех страниц закрывал книгу на год), внимательно просмотрел в берлинской Кунст-Библиотеке толстый черно-белый каталог графики Шульца, изданный в Польше – «KSIEGA OBRAZOW» и еще несколько подобных публикаций. Кроме того, обнаружил в интернете около трех десятков картинок Шульца в хорошем разрешении и в цвете…

С удовольствием, несмотря на его многословие, прочитал информативную книгу Ежи Фицовского «Регионы великой ереси», назвать которую следовало бы так – «Евангелие от Фицовского» или – «Апология Шульца».

…

Рассуждать о прозе Шульца мне не хочется. Потому что она сама победоносно рассуждает о самой себе… потому что она прекрасна и ясна как цветок розово-белой магнолии или как симфония Малера. Прозой Шульца надо наслаждаться, ее надо смаковать… ее надо слушать. Читая ее, даже думать не надо, а уж тем более не надо додумывать ее до чистого смысла, до сюжета, низводить в рацио… не надо и сочувствовать – мастер Шульц сделает все это за вас…

Тем более, что проза эта доступна нам только в переводе.

…

Шульц считал свои графические работы той же самой реальностью, что и в прозе, только другим ее пластом. Его графика для него – это нечто органически однородное, односюжетное его прозе.

Похоже однако, что Шульц, расписывая в уже цитированном мной письме Виткевичу мифологические корни своего рисования, имел в виду гравюры из «Книги идолопоклонства» и свои иллюстрации. Только об этих, последних действительно можно с уверенностью утверждать – это та же реальность, что и в прозе, только редуцированная до линейного монохромного рисунка.

А вот свои «фетишистско-мазохистские» работы тридцатых годов Шульц, кажется, никак не комментировал. Как будто их и не было. И не выставлял и не публиковал их никогда.

Они, эти сознательно недоделанные, почти топорные, но экспрессивные рисунки, никак не похожи на сочную импрессионистическую, символическую, сюрреалистическую (и еще такую, такую и такую) шульцевскую прозу. Это точно какой-то другой «пласт». Пласт интимный, не художественный. И именно потому и интересный, как все тайные дневники и самоисповеди.

Найти точки пересечения мазохистской графики Шульца с миром шульцевской прозы – искушение, перед которым я не могу устоять.

…

Прежде чем начать поиски, процитирую (не без дружелюбного злорадства) третье предложение из первой книги Шульца, «Коричных лавочек» в переводе двух вышеупомянутых переводчиков. Только ОДНО предложение. Правда длинное. Прошу читателя внимательно и главное медленно его прочитать и задуматься. Необходимо это потому, что я не хочу длинно-предлинно объяснять, почему нельзя доверять красотам-завитушкам переводного текста. Но можно – не без осторожности конечно – доверять содержанию, сюжету, тому же графическому рисунку сцены или события, только прочерченному словами.

…

«Аделя появлялась сияющими утрами из пламени разгорающегося дня и высыпала из корзины красочные дары солнца – блестящие черешни, полные влаги под прозрачной кожурой, таинственные черные вишни, аромат которых был еще нежнее, чем вкус, абрикосы, в чьей золотистой мякоти крылась сущность тягучих вечеров, а рядом с этой чистой поэзией плодов она выкладывала набухшие силой и сытостью пласты телятины с клавиатурой ребер, водоросли овощей, словно бы мертвых спрутов и медуз, – сырье обеда с еще неоформленным и непонятным вкусом, вегетативные и теллурические ингредиенты обеда с диким, полевым запахом». (Цывьян)

…

«Словно Помона из пламени дня распаленного, возвращалась в сияющие утра Аделя, вывалив корзинку цветастых красот солнца – лоснящиеся, полные влаги под тоненькой кожицей черешни, таинственные черные вишни, чей аромат далеко превосходил ощущаемое на вкус, абрикосы, в золотой плоти которых была сокрыта долгая послеполуденная суть; а заодно – вдобавок к чистой этой поэзии плодов – налитые силой и питательностью пласты мяса с клавиатурой телячьих ребер, водоросли овощей, схожие с убитыми головоногими и медузами – сырьевое вещество обеда, где вкус пока что пребывал несостоявшимся и бесплодным, вегетативные и теллурические ингредиенты еды, пахнувшие диким и полевым». (Эппель)

…

Трудно понять, почему Цывьян потерял Помону (присутствующую в польском оригинале), «появлялась» ли Аделя «сияющими утрами из пламени разгорающегося дня» или «возвращалась из пламени дня распаленного» (и то и другое – красиво, но вычурно, пересолено, пересвечено). Но, согласитесь, господа – «высыпала из корзины красочные дары солнца» все-таки лучше, чем «вывалив корзинку цветастых красот солнца».

«Вишни, аромат которых был еще нежнее, чем вкус» – сомнительно, но терпимо, а «вишни, чей аромат далеко превосходил ощущаемое на вкус» – неуклюже.

«Абрикосы, в чьей золотистой мякоти крылась сущность тягучих вечеров» – плохо, но еще хуже – «абрикосы, в золотой плоти которых была сокрыта долгая послеполуденная суть». По-видимому, оба переводчика не поняли автора, или он сам перемудрил в погоне за красным словцом.

Не буду продолжать. Текст Шульца конечно хорош и по-русски, и оба переводчика молодцы (хотя Цывьян еще и читабелен). Но та пограничная, кристальная… смысло-фонетическая глубина… красота… экспрессия… прозы Шульца, которая по-видимому присутствует в польском оригинале – в переводе замутняется, захламляется и особенно – в таких, «черешнево-вишенных», кудрявых пассажах, из которых состоит добрая половина его текстов. То есть как минимум половина оригинального текста Шульца – непереводима в принципе (еще раз убедился в этом, почитав Шульца по-немецки; Шульц по-немецки – это цветы из ломкой фольги).

Это означает, что мы можем использовать в наших поисках только ясные, недвусмысленные «смысловые конструкции» прозы писателя.

Тем более, что Шульц и по-польски видимо тоже далеко не всегда бил в десятку – как ни старались переводчики, а «водоросли овощей» (если уж они «водоросли») никак не хотят быть похожими на «мертвых спрутов и медуз» или «убитых головоногих».

А употребленные автором определения – «вегетативные и теллурические» (в переводе на нормальный язык – «растительные и земные») – хоть и звучат загадочно и по-иностранному, но в перечислении превращаются в бессмысленность.

И вообще, довольно часто словесные волнообразные и спиральные эскапады Шульца – в частности и граничащие с тавтологией излюбленные его плеоназмы – это только «сырье» словесного «обеда с еще неоформленным и непонятным вкусом». Или еще хуже – «сырьевое вещество обеда, где вкус пока что пребывает несостоявшимся и бесплодным». Особенно в бесконечных описаниях метеорологических и климатических явлений, света, дней, ночей, звезд, ветров, времен года, часов дня и подобного.

Написаны они действительно «гениально», но хочется пропустить. В больших дозах, а чувства меры у дрогобычского пантеиста часто не хватало, быстро осточертевают. Зато «истории» Шульца, в которых есть хоть какой-то, пусть и химерический сюжет, захватывают так, что оторваться невозможно.

…

Продолжим чтение «Августа».

Пройдемся с мамой Генриеттой и маленьким Иосифом по рыночной площади.

Посмотрим на «большой шар с малиновым соком» в окне местной аптеки.

Причастимся «великой трагедии подсолнуха».

Вот и забор… граница миров…

«А за забором, за этими дебрями лета, в которых разрасталась дурость ополоумевших сорняков, была свалка, вся заросшая чертополохом. Никто не знал, что именно там август того года справлял свои великолепные языческие оргии. На свалке в зарослях бузины стояла прислоненная к забору кровать полоумной Тлуи. Так все звали ее. На куче мусора и отбросов, битых горшков, рваных башмаков, тряпок и щебня стояла крашенная зеленой краской кровать, подпертая вместо отломанной ножки двумя кирпичами. Одичалый от зноя воздух на свалке раздирают молнии блестящих навозных мух, разъяренных солнцем, и воздух трещит, словно от невидимых трещоток, разжигая бешенство.

Тлуя, скорчившись, сидит среди тряпья на желтом тюфяке. На ее большой голове дыбится мочало черных волос. Лицо судорожно корчится, словно меха гармоники. Ежеминутно плаксивая гримаса собирает эту гармонику множеством поперечных складок, но удивление вновь растягивает ее, открывая щелки крохотных глаз и влажные десны с желтыми зубами под длинной, похожей на хобот мясистой губой. Тянутся часы, исполненные зноя и скуки, и все это время Тлуя что-то бормочет вполголоса, дремлет, тихо бурчит и хрипит. Мухи густым роем облепляют ее. Но вдруг эта куча грязных тряпок, лоскутьев, лохмотьев начинает шевелиться, словно ее возвращает к жизни царапанье нарождающихся в ее недрах крыс. Мухи в страхе просыпаются и взлетают огромным гудящим роем, полным яростного жужжания, блеска и мерцания. Тряпки сыплются на землю и разбегаются по свалке, словно испуганные крысы, и вот из них выкарабкивается, постепенно высвобождается ядро, вылущивается сущность свалки: полуголая желтая кретинка, похожая на языческого божка, медленно идет на коротких детских ножках – ее шея набрякла от прилива злобы, лицо побагровело от гнева, и на нем, словно дикарская татуировка, расцветают извивы набухших жил; раздается звериный визг, хриплый визг, добытый из всех труб и бронхов в груди этого полуживотного-полубожка. Сжигаемые солнцем чертополохи вопят, лопухи вспухают и хвастаются бесстыдным мясом, лебеда сочится блестящим ядом, а кретинка, охрипшая от крика, в диких конвульсиях бьется с бешеной яростью мясистым лоном о ствол бузины, который тихо поскрипывает под напором неукротимой бесстыдной похоти…»

…

Вот это описание! Похоже, юный Шульц провел не один час, тайно наблюдая за Тлуей.

Еще через абзац в тексте появляются не менее потрясающая тетя Агата, ее муж и их дети.

«Тетя жаловалась. Таков был обычный тон ее разговоров, голос этой белой и плодородной плоти, словно бы уже вышедшей из границ личности, едва удерживающейся в совокупности, в узах индивидуальной формы, но даже и в этой соединенности уже разрастающейся, готовой распасться, разветвиться, рассыпаться в семье. То была плодовитость, способная чуть ли не к самозарождению, болезненно изобильная и лишенная узды женственность. Казалось, даже запах мужчины, аромат табачного дыма, холостяцкая шутка могут дать этой обостренной женственности импульс для безудержного партеногенеза. И впрямь все ее жалобы на мужа, на прислугу, ее забота о детях были всего лишь капризами и обидами неуспокоенной плодовитости, дальнейшим развитием того грубого, злого и плаксивого кокетства, которым она безуспешно искушала мужа. Дядя Марек, маленький, сгорбленный, с лицом, лишенным плоти, сидел, словно серый банкрот, примирившийся с судьбой, в тени безграничного презрения и, казалось, отдыхал в нем. В его серых глазах тлел далекий распятый в окне огонь сада. Порой слабым движением он пытался как-то воспротивиться, оказать сопротивление, однако волна независимой женственности презрительно отметала эти его поползновения, триумфально проплывая мимо него, и заливала своим широким потоком слабые судороги мужественности. Было что-то трагическое в этой неряшливой и неумеренной плодовитости, была убогость земного творения, борющегося на грани небытия и смерти, был какой-то героизм женственности, своей урожайностью торжествующей даже над увечностью природы, над немощностью мужчины. Но потомство подтверждало обоснованность материнской паники, этого бешеного стремления к размножению, исчерпывающему себя в неудачных плодах, в эфемерных поколениях безликих и бескровных фантомов».

…

Распятый в окне огонь. Ай да Шульц!

Полоумная Тлуя, эта мусорная богиня, крысиная матка (Тлуя беременна крысами, они вот-вот разорвут ее чрево и побегут в разные стороны, как на картинке Кубина), жаждет оргазма, и она добивается его доступным ей способом – ударами мясистого лона о ствол бузины. Тлуя – зверь, кретинка, языческий божок, жена пана без свирели, которого Шульц введет в текст – как в сад – двадцатью страницами далее.

Заметим, в первом же опубликованном тексте Шульца, в первой же, наиважнейшей главе, являющейся лицом книги, ее матрицей… после вполне кошерного описания прогулки по рыночной площади, выметенной горячими ветрами, как библейская пустыня, повествование уводится автором-вуайеристом – за границу рационального, в глушь, на свалку, заросшую чертополохом, в жирную кашу подорожников, в дикую сивуху мяты, на великолепную языческую оргию. В послеапокалиптический мир, в звезду Полынь… или назад, в доисторическую эпоху ящеров?

Там бешеная слониха с желтыми зубами и короткими детскими ножками совокупляется с кустом бузины, там слышен ее звериный хриплый визг и мухи в страхе просыпаются и взлетают огромным гудящим роем, полным яростного жужжания, блеска и мерцания.

Все это животное буйство природы никак не похоже на субтильные сцены из «Книги идолопоклонства» в стиле дрогобычского рококо. Оно, это буйство Тлуи, не нашло у Шульца своего графического воплощения (или нашло, но было потеряно). Возможно, потому, что это было не ЕГО буйство. А он изображал на графических работах только СВОЮ транскрипцию либидо.

Еще дальше от изысканной «Книги идолопоклонства» уводит нас тетя Агата с ее безудержным партеногенезом. Партеногенез – размножение без полового сношения, плод развивается при партеногенезе из неоплодотворенных яйцеклеток – не надо путать с почкованием, на мой взгляд тут более уместным. Не исключено, что как и в случае с теллурическими ингредиентами – Шульц просто употребил более экзотичное слово…

Крупная и обильная, с белым и округлым телом, усыпанным рыжей ржавчиной веснушек тетя Агата не ящерица, запросто беременеющая от самой себя. Она, эта болезненно изобильная и лишенная узды женственность хочет грубым, злым и плаксивым кокетством – искусить дядю Марека, маленького, сгорбленного, с лицом лишенным плоти, этого серого банкрота, отдыхающего в тени безграничного презрения. Она хочет любви, сношения, спермы, зачатия, а вовсе не противного холостого партеногенеза рептилий. Но дядя Марек не был способен ни на что, кроме слабых судорог мужественности, породивших только безликих и бескровных фантомов.

Не был ли и он, этот дрогобычский слабосильный дядя – тайным альтер эго автора?

Ведь именно так, как он тут описан, и выглядят стоящие на карачках фетишисты и мазохисты на шульцевских картинках. Персонажи, сознательно снабженные чертами автора. Маленькие, сгорбленные, с лицами, лишенными плоти.

В тени безграничного презрения тонконогих девиц с розгами…

И порку они возможно получают именно за то, что неспособны к обычному половому акту, к здоровому оплодотворению самки.

Тут полезно привести следующий отрывок из письма Бруно Шульца Стефану Шуману (цитирую тут и дальше письма Шульца по книге Фицовского «Регионы великой ереси»):

«Это заклятие в собственном одиночестве, отмежевание от жизни, от действия, наслаждение и трагизм… напоминает мне самый важный и глубинный сон, который был у меня на 7-м году жизни, сон, предвосхитивший мою судьбу. Мне снится, что я в лесу, ночь, темно, я отрезаю себе ножом пенис, делаю ямку в земле и закапываю его… Я одумываюсь, осознаю чудовищность, ужас совершенного греха. Не хочу верить, что в самом деле его совершил, и постоянно с отчаяньем констатирую, что это так, что я это сделал, что это необратимо. Я словно бы уже вне времени, перед лицом вечности, которая для меня не будет больше не чем иным, кроме страшного сознания вины, чувства безвозвратной потери, и так – всю вечность…»

Может быть, Шульц-график, все возвращаясь и возвращаясь к своему излюбленному мазохистскому сюжету, и пытался отобразить эту невыносимую вечность вины и стыда за отрезанный пенис, наказание за грех, а вовсе не эротическое упоение сомнительного происхождения?

Почему Шульц так никогда и не женился?

Его долго длящаяся помолвка с великолепной Юзефиной Шелинской, неестественная, жалкая… не кончались ничем кроме попытки самоубийства невесты. Шульц писал в письме к Зенону Васневскому: «Я только что после окончательного разрыва с невестой. Мое знакомство с ней было полосой страданий и тяжких минут…»

Неужели лобзание ног красоток в провинциальном лупанаре и писание бесконечных умных писем окололитературным дамам заменяло ему все остальное?

Был он в любви несчастлив или он был в любви ничтожеством?

Были ли его картинки эротическим дневником или графическим протоколом его бессилия?

Романе Гальперн Шульц писал о Шелинской: «…моя невеста составляет часть моей жизни, благодаря ей я человек, а не только лемур и кобольд».

Значит, Шульц не только изображал себя «лемуром и кобольдом» на своих эротических картинках, но и чувствовал себя так! Напомню, что лемур тут – не обезьяна, а злой ночной дух убитого человека.

В том же письме Шульц пишет патетически: «Она искупила меня своей любовью, уже почти погибшего и потерянного в нечеловеческих краях, бесплодных Гадесах фантазии».

И тем не менее вся патетика оказалась мыльным пузырем. Сдулась помолвка. А бесплодные Гадесы фантазии – были и оставались для Шульца единственной жизненной мотивацией, целью, убежищем.

…

Заканчивается эта глава описанием чудесных детей тети Агаты и дяди Марека – Люции и Эмиля.

Кузина Люция «белокожая и нежная, с чрезмерно расцветшей и созревшей головой на пухлом детском теле»… подала автору «кукольную, словно бы едва налившуюся ручку и сразу же расцвела, как розовый пион… страдая от румянца, бесстыдно выдающего тайну регул, она прижмуривала глаза и еще ярче пылала от прикосновения самых нейтральных вопросов, поскольку каждый из них мог таить скрытый намек на ее сверхвпечатлительное девство».

Да, эта девочка могла бы послужить моделью для шульцевских венерок с хлыстами. Хотя, возможно, сверхвпечатлительное девство – это сказано Иосифом-прекрасным не про нее, а про себя самого. Утверждать подобное конечно крайне самонадеянно… но, посудите сами, господа, если бы Шульц на своих мазохистских сеансах получал полноценное мужское удовлетворение, то его мазохистские студии… этот эстетический кошмар, эта графическая перверсия не просуществовала бы десятилетия… А вот если пенис был действительно отрезан и зарыт в лесу (неважно в физическом или метафизическом смысле), и целование ножек было единственным удовольствием писателя… т. е. пламя все разжигалось и разжигалось, но пожар не тушился естественным образом, то можно себе представить… этот скорбный марафон длиной в четверть века.

…

Братец Люции, Эмиль, пресыщенный жизнью «светлоусый блондин… мастер карточных фокусов… бледными, цвета голубой эмали, руками… зажал меня между коленями и, проворно тасуя перед моими глазами фотографии, стал показывать изображения голых мужчин и женщин в странных позах. Я стоял, прижавшись к нему боком, и далеким, невидящим взглядом всматривался в эти нежные человеческие тела, как вдруг флюид непонятного возбуждения, от которого внезапно помутнел воздух, дошел до меня и пробежал по телу дрожью беспокойства, волной мгновенного озарения. Но тем временем облачко улыбки, вырисовавшееся под мягкими красивыми усами Эмиля, завязь вожделения, от которого напряглась пульсирующая жилка на его виске, сила, на минуту соединившая его черты в единое целое, вновь вернулись в небытие, и лицо опять исчезло, забыло про себя, развеялось».

Какая чувственная проза! Завязь вожделения… флюид непонятного возбуждения… мгновенное озарение… дрожь… И это таинственное исчезновение лица в конце главы.

В кинопроекторе кончилась пленка.