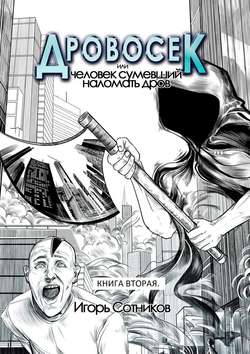

Читать книгу Дровосек, или Человек, сумевший наломать дров. Книга вторая - Игорь Сотников - Страница 7

Взгляд изнутри

Глава 5

Лицезрение.

Оглавление– Ты слышал о таком словосочетании, а по мне так, словообращении, подготовленный зритель? – обратился к Алексу Секунд, поглядывая своим рассеянным взглядом, приличествующему их месту нахождения, в театральном буфете, в створ проходных дверей ведущих в фойе, где с таким же как у него рассеянным видом и взглядами на окружающих, в ожидании первых звонков, возвещающих о приближении начала спектакля, прогуливалась разного рода публика (и их разность имела не только природные характеристики; куда уж без надуманных родовитостью и интеллектуальной осознанностью отличий). Алекс же скорей всего слышал что-то такое, но никогда не придавал слышимому в данном ключе словообращению особого значения и поэтому он, ожидаемо Секундом, неопределённо, а для Секунда более чем понятно, кивнул ему в ответ – мол, я слышал, но так и не уразумел истинного значения этого словообращения, и был бы безмерно благодарен, если бы вы меня сейчас просветили на этот счёт.

– Ладно, так уж и быть, всё расскажу и объясню тебе, неучу. – Благосклонно не отклонил эту стоящую в глазах Алекса просьбу Секунд, многозначительно посмотрев на него. – Подготовленный зритель, – многозначительно, с задумчивым видом проговорил Секунд, глядя куда-то поверх Алекса, – кто же может подходить под эту знаковую категорию и кого можно так назвать? – для раскручивания маховика своего рассказа, задался риторическим вопросом Секунд. – На первый взгляд, кажется, что любой человек. Ведь априори, мы все с рождения зрители и слушатели, и это так сказать, нам природой дано, чтобы мы через эти свои чувственные инструменты, взаимодействовали с окружающим нас миром. Ну а раз так, то нам остаётся только узнать, к чему ведёт и что под собой подразумевает эта подготовленность. – Секунд хлебнул из чашки горячего чая, зря они что ли, сюда в буфет зашли. После чего посмотрел на сидящих за соседними столами людей, себя уразумевающих в ином, в более крепком качестве прихлебателей, нежели он, и, кивнув в сторону одного, только что забежавшего в буфет торопливого типа, сказал:

– Нет, конечно, эта подготовленность не такого рода зрительская симпатия, – а эта и есть та самая, базовая эмоциональная составляющая, на которой будет надстраиваться зрительские аплодисменты, как внешнее выражение конечной цели всей этой подготовки, успеха постановки, – к которой подготавливают себя здесь местные завсегдатаи. А она учитывает не только должный зрительский настрой, чему способствует посещение такого рода мест, а она, как составная часть системы, обслуживающей эту область человеческих взаимоотношений, включает в себя целый спектр инструментов, по работе со своими подопечными, зрителями. Правда, чтобы зритель стал именно твоим зрителем, для этого нужно ещё как постараться (но для этого есть уже свои инструменты).

– Ведь то, что человек от своей природы зритель и слушатель, с одной стороны большой плюс для тех устроителей представлений, кто хочет, чтобы этот от природы зритель, стал их зрителем, а с другой стороны, в этом и заключается своя сложность – он (зритель) непременно задастся вопросом: Почему я, уже от рождения зритель, и мне природой это дано бесплатно, должен за это платить и не пойми кому? Что он там мне такого покажет, что я на это и за это должен тратить своё зрительское внимание и деньги?

– На этом месте, – продолжил говорить Секунд, – я не буду акцентировать внимание. Эти инструменты завладевания зрительским вниманием, всем давно известны. Реклама, нагнетание слухов, грязные слухи и вбросы, и того же рода выбросы. В общем, сразу переходим к тому моменту, когда ничего не подозревающий, просто зритель, раз и оказался востребованным (!) зрителем. – Секунд пристально посмотрел на Алекса, как бы давая понять, что на этом месте от него требуется, куда большая внимательность к его словам. А иначе он ничего не поймёт. Алекс же, как надувал щёки, так и продолжал так обзорно смотреть в его сторону. В общем, всем своим видом показывал, что хоть Секунд крепок в теории, тем не менее практик из него никакой, раз он не может добиться зрительского внимания от одного человека. Хотя всё может быть не так, и Алекс специально так себя смотрит на Секунда, чтобы он на деле смог продемонстрировать эти инструменты влияния; и Секунд видит это так.

Но Секунд никогда не идёт на поводу зрительских предпочтений, он никогда не был и не будет конъюнктурщиком, и поэтому он без учёта зрительских требований, продолжает свой рассказ. – Каждый зритель, как априори человек и обратно, в своём свободном состоянии, то есть в своём нахождении в ореолах своего существования, всегда востребован (кем и зачем, то это другой вопрос), и это ещё одна его данность. Когда же эта его востребованность получает физическое выражение, как в нашем случае, он оказывается под сводами этого театра, то тут его востребованность выступает в ином качестве. Отныне, как только он переступил порог театра, он не только зритель, ради внимания которого всё вокруг здесь и существует, а он, сам того не подозревая, хоть и догадываясь, уже включился в игру и стал объектом зрительского внимания… Хотел бы сказать, что только со стороны кулис, но это не так. Зритель никогда не может быть только лишь зрителем, он всегда участник и объект чьего-то внимания. – Сказал Секунд, еле заметно кивнув Алексу в сторону выхода из буфета. Где действительно было на что посмотреть (хотя в любом случае, там всегда было на что посмотреть; тогда зачем так подчёркивать эту представившуюся им действительность? – посмотришь, узнаешь).

Но Алексу не удалось на это посмотреть, а всё потому, что он наткнулся на столь внимательно к нему обращённый взгляд со стороны стоящего человека у витрины буфетной, что пройти мимо него и не дай бог проигнорировать, не было никакой возможности. И вполне вероятно, что осуществи Алекс такую игнорирующую возможность, а по некоторым неизвестным мнениям, диверсию по отношению к этому внимательному к нему человеку, который быть может только и держится на ногах благодаря этой точке опоры, которую он нашёл на кончике носа Алекса, то он не удержится на ногах и соскользнёт с витрины и разобьёт не только свою голову, которую ему не жалко, а вот полный бокал в руке, даже очень жалко.

Но Алекс не осуществил и не проигнорировал этого некрепко стоящего на ногах, но крепко на него смотрящего типа, и посмотрел на него в ответ. А как заметил, какую выдающуюся роль играет в судьбе этого типа его нос, то даже сдержался от вдруг возникшего, непреодолимого желания почесать свой нос – Алекс догадывался, какую бурю негодования и возмущения может вызвать в сознании этого типа этот его жест и поэтому пошёл ему навстречу; конечно только фигурально.

Ну а когда между людьми, на таком ограниченном пространстве возникает такое внимание друг к другу (причины здесь могут разные), – даже может благодаря случайности, – то это не то чтобы обязывает к чему-то, хотя бы к приветственному кивку, а… всё же иногда так обязывает, что и не знаешь, как без последствий для себя выйти из этого странного положения. И то положение, в котором оказался Алекс, как раз было одно из таких.

И пока Секунд, куда-то там в сторону, отвлекался, не забывая словесно разбавлять свои сторонние взгляды: «Второстепенного ничего здесь и нигде не бывает. И если даже мимолётом твоё внимание акцентировали, может на самой, что ни на есть мелкой детали, то это было сделано не просто так, и это обязательно что-то, да значит. И на первый взгляд несущественное и малозначимое, всегда может оказаться той деталью, через которую только и можно понять, что на самом деле происходит», – то Алекс, удерживаемый взглядом неизвестного, уже и не знал, что такого придумать, чтобы оторвать свой взгляд от этого типа.

Между тем удерживающий своим взглядом Алекса незнакомец, из-за этих своих захватнических действий, вполне заслужил имя флибустьера воздушных пространств, или если для него это сложно, и он сейчас и выговорить этого не сможет, хоть его и качает, что приближает его к этому пространственному имени, то пусть будет капитан Сорви голова – его голову так и подрывает сорваться со своей насаженности. Так вот, этот капитан Сорви голова, будучи очень близким к тому, чтобы сорвать свой голос на ком-нибудь, – всего вероятней, что только на себе, ведь он ещё и слова не проронил, а это характеризует его как человека себе на уме, – решает для начала смягчить своё горло напитком из бокала.

Ну а как только его передёрнуло от крепости напитка, а Алекс не успел воспользоваться этой возможностью и оторваться от него взглядом, то он, решив, что этот обоюдный взгляд его обязывает, хотя бы на знакомство, не твёрдым шагом выдвигается по направлению Алекса, а может и стоящего рядом с ним свободного стула. И, наверное, Алекс, узнай о том, что первоначальной целю капитана Сорви головы было занятие собой этого свободного стула, то он бы возможно, что и расстроился, несмотря даже на то, что это новое знакомство, при виде этого капитана, не только ароматы перегара несло.

Но Алексу не суждено об этом было узнать, хотя косвенные действия капитана Сорви головы на это указывали. И вот когда этот самозваный капитан всем своим весом узаконил своё положение на стуле, то он, не особенно заморачиваясь над тем, с чего начать своё знакомство с Алексом, повернувшись к нему в упор, сходу объявляет те причины, которые привели его сюда и к этому, даже не знакомству, – ведь я, с первого на тебя, сукин сын, взгляда, догадался, кто ты есть на самом деле, – а представлению себя.

Когда же капитан скорей Соври, чем Сорви голова, таким, самым обычным в такого рода местах способом представился, то Алекс естественно насторожился, а Секунд незамедлительно вернулся к столу, где они и принялись ждать от капитана той логической последовательности действий, которая всегда следует после такого представления самого себя и тех, перед кем так себя представляет капитан. И здесь, несмотря на широчайший спектр представлений, всё всегда сводится к одному – ты тот, кого бы мои глаза не видели, и подошёл я к тебе лишь потому, что не мог иначе, и должен был это тебе сказать прямо в твои бесстыжие глаза.

Но капитан Соври голова, наверное потому, что он Соври голова, сумел удивить Алекса и Секунда, поведя себя иначе. – Можешь на меня положиться, – таинственно, очень туманно и тихо проговорил капитан, чуть наклонившись в сторону Алекса, – я никому тебя не выдам. – Капитан Соври голова озирается по сторонам, видимо в поиске тех, кому он не выдаст Алекса. На одно лишь мгновение задерживается на двух, уж очень для него подозрительных типах, – они попивают совсем не то крепкое пойло, что капитан (явно хотят держать свою голову ясной), – но они видимо его не пугают и, капитан, проскрипев зубами и, сжав руки в кулаки, возвращается к Алексу. – Я и сам здесь под прикрытием. – Проговорил капитан, покосившись на Секунда, которого он только что заметил.

И как оказалось, не зря заметил. Секунд в отличие от Алекса вдруг решает проявить любопытство и спрашивает капитана. – И кто же вы на самом деле? – Капитан может и не ожидал, что его об этом спросят, но всё же не показал виду, что это было для него неожиданно, и только нездорово посмотрел на этого и не пойми откуда взялся, что за любопытного и подозрительного типа. После чего капитан смотрит на Алекса и, кивнув в сторону Секунда, спрашивает его. – Ты ему доверяешь? – Что вызывает улыбчивую заинтересованность у Секунда, с которой он поворачивается в сторону Алекса и красноречиво, – а вот это мне было бы интересно узнать, – смотрит на него.

Алекс в свою очередь посмотрел на Секунда и своей ответной улыбкой сбил у того весь интерес к его ответу. Но Алекса это не волнует и он, повернувшись к капитану, говорит: Доверяю. – Капитан со своей стороны не столь доверчив и он, с нескрываемой досадой говорит: «Я бы этой паскудной роже и подержать свой полупустой стакан не доверил бы. Или выпьет, или наплюёт». И пока Секунд, как человек вероломной сущности, не осуществил этот подлый манёвр с бокалом капитана – а его пристальное внимание к бокалу капитана, после того как он раскрыл эти его тёмные намерения, прямо на это указывает – капитан предусмотрительно, в один глоток осушает бокал, после чего торжествующим взглядом смотрит на поверженного Секунда и, явно опасаясь, как бы этот подлейшей сущности человек, напоследок не решился плюнуть в бокал, переворачивает его и таким способом, крепко ставит на стол. На мол, козлина, подавись своей слюной, которую тебе больше некуда будет плевать.

Ну а как только все акценты за столом таким способом расставлены, капитан, у которого во внутреннем кармане, в виде фляжки есть ещё и другие козыри, возвращается к Алексу и открывает ему тайну своего имени. И как оказывается, капитан Соври голова и не капитан вовсе, о чём прекрасно знал Алекс и вполне возможно, что и Секунд, которого Алекс не поставил в известность, когда присваивал капитану капитанство, а капитан на самом деле, есть самый настоящий критик. – Но об этом, тсс, никому. – Прижав указательный палец к губам, тихо произнёс критик. После чего он быстро осматривается по сторонам и, задержавшись на мгновение на всё на том же месте, на тех подозрительных гастрономах, пьющих какую-то воду, возвращается обратно к Алексу.

– Вы же знаете, как в этих местах относятся к критикам (недостойно и опрометчиво). И поэтому я вынужден соблюдать инкогнито. – И только с грустью в голосе вздохнул критик, как, что за вероломность… нет, не Секунда, – хотя то, что он сидел ближе к буфету на многое раскрывает глаза, а уж потом намекает, – а вовсю пользующегося своим служебным положением буфетчика, который взял и на всю буфетную прокричал имя критика, и тем самым раскрыл его инкогнито и заодно глаза на него всех находящихся в данный момент в буфетной людей. И при этом буфетчик не обошёлся без того, чтобы не просто раскрыть личность критика, а он это так невероятно хитроумно, с такой подковыркой под самую кожу сделал, что к нему и не придерёшься, а вот к критику запросто.

– Ну и долго мне ещё ждать, нашёлся тут критик! – во всеуслышанье, громко заявляет буфетчик, прямиком смотря на критика, чьи покрасневшие уши целиком его выдают, не давая ему возможности как-то заставить всех обознаться на счёт себя. – Да вы что, какой я критик?! – потрясая себя удивлением, а не как все могли подумать, пошатывая выпитым, мог бы возмутиться критик обознанно названный буфетчиком критиком. – Вы только посмотрите на меня, разве я похож на критика. – А вот здесь критик явно поспешил и, пожалуй, наговорил себя до критика. Ведь он словесно указал тот ориентир, через призму которого, на него теперь будут смотреть окружающие. И хотя полного единодушия во взглядах на него не будет, – и хотя я ваше исключительное мнение не могу не учитывать, это ваш сосед сверху, сбежавший алименщик и подлец каких свет не видывал, всё же думаю, что он тот козёл, который мне на ногу наступил (и эти предположения совершенно не противоречат тому, что он критик), – тем не менее, он всё же будет признан в этом критично для него важном качестве.

А вот предложи он для схожести своего сравнения кого другого, например, политика, – ну какой из меня политик (здесь нужно утверждать от противного, хитры все эти политики; вечно цену себе набивают), я враль, но с воображением, каких редко встретишь, пьяница, ловелас, кухонный боксёр и в голове у меня только туман из мыслей, – то, пожалуй, у него были все шансы быть признанным политиком, хоть и битым, а не критиком. В чём-чём, а в последнем действии, всегда есть полное единодушие.

Но Критик умеет проигрывать и если его раскрыли, то он не будет выворачивать свою шею, чтобы не смотреть в глаза действительности. И Критик сразу же поднялся на ноги, как только буфетчик показал своё истинное, хамское и главное, вражеское лицо – он на тёмной стороне, администрации театра, тогда как Критик на светлой, на стороне зрителя. Но вот какая же всё-таки не благодарность, и он знает, кто этому способствует – директор театра, зритель во всех неудачах винит не тех, кто за неё отвечает, действующих лиц пьесы и стоящего за постановкой режиссёра, а почему-то критика, который их между прочим предупреждал, а они сказали, что он накаркал провал постановки (опять манипуляции директора).

И Критик, сразу удивив Алекса своей стойкостью на ногах, глядя в глаза этому представителю тёмной силы, администрации театра, к буфетчику, прямиком направился к нему. И хотя Алекс находился позади к Критику и не мог видеть, как тот яростно смотрит на этого подлеца буфетчика, – а по другому, при данных обстоятельствах, Алекс себе и не мог представить взгляда Критика, – всё же он ощущал всю эту невыносимость взгляда Критика.

Ну а то, что буфетчик ответно демонстрировал непоколебимость уже своего ответного взгляда на Критика – по-хамски, с долей презрения стоявшая ухмылка на его лице, только коробила уверенность Алекса в Критике – то Алекса не обмануть этой напускной невозмутимостью. Хоть за спиной буфетчика и стоят могущественные силы в лице широких задов администрации театра, а его тыл прикрывает запасной выход, куда он может в любой момент дёрнуть гонимый справедливостью в лице кулака Критика, Алекс прекрасно видит, как пробирает дрожь ноги буфетчика, который, то растёт, то опускается.

И, пожалуй, в этом своём предположении, Алекс был отчасти прав, буфетчик отлично знал не предсказуемый нрав Критика, который был предсказуем лишь в одном, в своём непредсказуемом поведении. А когда такая абракадабра возникает в голове при виде идущего на тебя человека, особенно Критика, то хочешь, не хочешь, – а буфетчик и не хотел его звать, его заведующий заставил спровадить Критика, – а вынужден опасаться, что приготовленный для Критика пакет, покажется тому недостаточно соответствующим его широкой личности, и он начнёт прямо тут делать свои критические замечания.

Но буфетчику повезло, чего не скажешь обо всех остальных присутствующих в буфете зрителях, рассчитывающих на более кровавое развитие их отношений. И Критик только заглянул в протянутый ему пакет, после чего взял из фруктовой вазы яблоко и, приветственно взмахнув им в сторону Алекса, направился на выход из буфета. Куда вскоре вслед за ним, и всё по причине того, что Критик своим появлением за столом Алекса, перенаправил на себя все их мысли, отправились Алекс с Секундом, чтобы немного отвлечься и нашагать на другие мысли.

Но как бы не пытался Секунд нашагать, а может находить на новые мысли, он так ни до чего не доходился. А всё, наверное, потому, что все эти общественные места типа фойе, где столько людей с рассеянными взглядами на тебя смотрит, и вообще, всё это не даёт сосредоточиться – ты сам того от себя не ожидая, поддаёшься стадного чувству и рассредоточиваешься. Что совершенно не может устроить движимую иными на счёт себя, с эгоистичным подтекстом мнениями, натуру Секунда. И он в один из переходов из одного состояния в другое, а если простыми словами сказать, перенося свой вес с одной шагающей вперёд ноги на другую, вдруг на полпути останавливается и, с глубокомысленным видом повернувшись к Алексу, обращается к нему. – Знаешь, что-то мне надоело тут бестолку ходить.

Ну а Алекс в свою очередь, верно слишком поспешил и, не дождавшись, когда Секунд детализирует своё предложение, отвечает ему. – Тогда пойдём что ли в зал. – Ну, а судя по тому, что Секунд поморщился от такого предложения Алекса, то у него было что-то совсем другое на уме.

– Пойдём, но только с другой стороны. – С таинственным подтекстом, с видом человека, который больше знает, чем говорит, проговорил Секунд, зачем-то посмотрев по сторонам. – Наверное, сторону выбирает. – Мог бы подумать Алекс, если бы опять поспешил так преждевременно думать про Секунда. А так как Алекс на этот раз не поспешил, то он решил, что Секунд из-за некой предосторожности, всего лишь осматривается по сторонам, чтобы заинтересованные в своём предпочтительном выборе со стороны Секуда стороны, а их куда как было больше, чем четыре стороны, не стали оказывать на него давление, послав либо угрожающего вида людей, либо привлекательную красотку, на которую с какой стороны не посмотри, а она всегда привлекает.

В общем, Секунд не поддался искушению, которые несли разные стороны, а проявив себя человеком более чем разносторонним, многозначительно сказав Алексу: «Там всегда всё видней», – разворачивается обратно. – Хочет запутать след, – решил Алекс. И, не придерживаясь ни одной стороны, а следуя строго по центру зала, доводит себя и Алекса до одной малоприметной двери, на которой висит табличка, с внушающей ужас надписью «Посторонним вход запрещён».

Секунд с дерзновенной ухмылкой переводит свой взгляд от таблички на Алекса и спрашивает его. – Ты себя чувствуешь посторонним? – И, конечно, Алекс не чувствует себя в таком качестве, хотя ему на это частенько указывали несознательные и полные эгоизма граждане, и он, сопроводив свой ответ, отрицающим всякую возможность так думать поворотом головы, говорит: Нет.

– И я, что за совпадение, – говорит в ответ Секунд, берясь за ручку двери, – точно также о себе думаю. Хотелось бы мне посмотреть на тех, кто думает иначе. – Сказал Секунд, резко открыв дверь нараспашку. После чего он смотрит в её темноту, вновь смотрит на Алекса и говорит. – И получается, что такое именование придумали те люди, кто находится по ту сторону двери, и которых я бы назвал потусторонними. Они живут в иных, потусторонних, называемых ими, избранных измерениях, и им не насущны мнения и проблемы всех остальных, для них сторонних людей, которых они записали в посторонних людей. – Секунд переводит свой взгляд в глубины темноты двери и, глядя туда, продолжает говорить:

– А мы сейчас пойдём и посмотрим, что там, к кому и зачем, и так уж и быть, чтобы у них не появился соблазн выродиться, к чему ведут и обязательно приведут замкнутые на себе культурные связи, и разбавим собой это избранное собой сообщество, строго между собой, исключительно избранных людей. И посмотрим, что они смогут нашему вмешательству противопоставить, если я назовусь человеком приближенным к самому! – Здесь Секунд видимо представил лица избранных собой людей, когда они услышат о такой его приближенности к самому (!), что расплылся в улыбке. Правда кто такой этот сам, Алекс даже не мог себе представить, а Секунд не объяснял, и Алексу пришлось довериться на слово Секунду.

– Пошли, покажем этой категории потусторонних людей, как мы на них смотрим! – с такой яростью сказал и посмотрел в темноту створа двери Секунд, что Алекс перепугался за тех, на кого сейчас Секунд вместе с ним вскоре посмотрят, и заодно совсем немного за себя. Ведь Алекс совсем не знал, как на всё это посмотрят те, на кого они с таким предосудительным взглядом посмотрят, предполагая, что им ничего хорошего от этого ждать не стоит.

Но к от души облегчению Алекса, всё прошло как нельзя лучше и незаметно для них, когда он вместе с Секундом, без всякого спроса и предупреждения, вначале отодвинули в сторону со своего прохода в одну из лоджий человека при дежурной улыбке и обязанностях, поддерживать в должном тонусе находящихся в этой лоджии людей важной наружности и при таких же связях, а затем проникли в глубину этой, до чего же вместимой и обставленной по высшему разряду лоджии.

А всё дело в том, что важные и представительные люди, всегда и во всех случаях придерживаются одного главного правила – это их должны все знать и не только в лицо (а это обстоятельство даёт большое пространство для манёвра и карьерного роста всем высокопоставленным лицам, перед чьими лицами, иногда, да появляется более высокопоставленное лицо, и не надо объяснять в каком качестве – и оно должно знать его и в это лицо), а вот они никого в упор не должны видеть, ни в коем случае не удивляться и вечно скучать. Что собственно и поспособствовало тому, что появление Секунда с Алексом в этой лоджии, никого не удивило и даже совсем ухом в их сторону не повело.

Ну а Секунд, видимо оказался не совсем готовым к такой скучной встрече, – он может ожидал, что на него сразу с захода прикрикнут, а ты кто ты, падла, такой? (и тогда бы он им показал, кто он и кто они все здесь такие перед ним), – и не нашёлся, что сказать, а убаюканный стоящей здесь атмосферой взвешенности, где каждое произнесённое здесь слово, неминуемо для кого-то, что-то, да значит, и оттого все разговоры здесь велись тихо, с расстановкой акцентов, потянув Алекса за собой, присел с самого краю, за спинами всё более и более важных людей.

А как только они сели, то за неимением других занятий, – а впереди находящиеся и всё закрывающие спины каких-то несомненно важных, раз они так насчёт себя считают, не скрывающих своих взглядов людей, не дают никакого пространства для манёвра, кроме как их слушать, – то Алексу с Секундом только и остаётся, как их слушать; но зато при этом они могут иметь на всё ими сказанное и на самих говорящих, подчёркнуто свои взгляды. И если Секунд имел в виду что-то подобное, когда говорил, что он ещё посмотрит на это потустороннее общество, то, как он не смотри на него, то этому обществу всё будет не чесаться спиной к этому его смотрению.

Между тем сидящая перед носом Алекса, чем-то неизвестным выдающаяся спина человека с лысиной, не может молчать, когда к ней обращено внимание молодой старлетки, которой уже давно хочется перерасти роль молодой старлетки и получить, наконец, что-нибудь более достойное её талантам и отвечающее её запросам. Что между прочим, очень сложно сделать, когда у тебя одни взгляды на свой талант и его применение, когда как у тех, кто занимается творческим процессом и главное, распределением ролей, совсем другие взгляды на то, в каком качестве и где можно применить все эти её таланты и руки. И поэтому молодой старлетке, чтобы добиться своего, а не того, на что её толкают продюсерские заскоки, необходимо быть крайне внимательной и убедительно послушной к тому, что ей говорит новый режиссёр (а по сути, старый – и это всегда так в этом кино; но чему она удивляется, ведь кино это фабрика грёз, так что всё здесь иллюзорно) ставящейся высоко бюджетной картины.

Ну а сидящий рядом с самим с собой, в себе и около себя вокруг, а уж затем позволяющей ей сидеть рядом, как вскоре выяснилось, режиссёр с большой буквы, видимо уже расслабился на её счёт и поэтому был более откровенен, нежели до этого – он так сказать, давал ей уроки мастерства. – Люди в своём идеализировании мира, зачастую переходят все мыслимые границы, – причмокивая скорее всего своими губами, в рассеянности или в забывчивости перепутав, поглаживая не свою, а ногу молодой старлетки, рассудительно проговорил сей глыба, режиссёр (но так стереотипно подумать мог только Алекс, а на самом деле режиссёр, став с некоторых времён осторожным, гладил свою ногу, повреждённую в гонках за бюджетным финансированием), – уравнивая нас людей высокой культуры, со всяким бескультурьем. Тьфу. Прошу прощения. – Однозначно великий режиссёр, если он так о себе говорит, несмотря на то, что он не сдержался и так эмоционально через тьфу в лицо молодой старлетки выразился, всё же он не какое-то там бескультурье, а извиняется за свои насыщенные воплями души слова, а по сути за волеизъявления.

– По мне так, всё это равенство напоминает Прокрустово ложе, под которое всех нас подгоняют. – Уж больно сильно начал заговариваться этот видный режиссёр. И хорошо, что этих его речей не слышат его близкие по духу соратники-либералы и так, близкие знакомые, а молодая старлетка всё понимает через призму слова ложе, а иначе бы он, так сказать до либеральничал. Но сей режиссёр скорей всего знает, с кем и о чём говорить, и поэтому так решительно, хоть и на словах, позволяет себе быть другим, а не как все.

Но вот единственное чего не учёл этот режиссёр, так это того, что он оказался слышим Алексом, который вдруг взял и заставил его вздрогнуть от неожиданности, спросив его. – И что вы снимаете? – И хотя этот вопрос со стороны Алекса прозвучал так неожиданно для этого великого режиссёра, что он даже взмокнул со страха (договорился на свою лысую голову), всё же не только эта неожиданность его так взволновала. А при виде склонной к нему молодой старлетки, режиссёр ясно увидел в этом вопросе двоякость его значения, что не очень понравится его строгой к его похождениям на режиссёрском поприще супруге, если ей подскажут задаться этим вопросом в этом глубинном смысле.

– Дёрнул же меня чёрт, так опростоволоситься. – Нервно чертыхнулся про себя режиссёр, вдруг поняв истинную причину своего облысения. – Так вот почему я стал лысый! – Ахнул про себя режиссёр. – Я слишком часто попадаю в подобные, с двусмысленным подтекстом ситуации. А не как меня, льстя моей мужской силе, убеждали, что у меня повышенный уровень тестостерона. А я дурак, всё удивлялся. Почему эти лахудры ржут у меня за спиной. – Режиссёр аж потемнел от всех этих представлений, где напрямую досталось молодой старлетке, которую режиссёр обдал полным презрением взглядом, под которым скрывалось его нежелание больше быть посмешищем как минимум в её глазах.

Разобравшись с онемевшей от удивления молодой старлеткой, режиссёр решает поставить в тупик того сзади нахала. – Кино не для всех. – С апломбом, явно намекая на то, что Алекс уж точно не попадает, да и никогда не сможет подпасть под эту исключительно выдающуюся категорию высоко значимых господ, сказал сей великий режиссёр. Но спрашивающий режиссёра из-за его спины и не пойми кто такой, как сейчас им выясняется, порядочный наглец и поэтому не успокаивается, а имеет свой взгляд и даже мысли на всё им сказанное.

– Понятно. – Уже с первого своего ответного слова, Алекс сбивает дыхание с режиссёра, которому и его уму непостижимо, как это может быть так понятно, когда даже ему не всегда так понятно. Но сбитое дыхание и перенаполненность организма режиссёра возмущением, это только начало, и тот нахал сзади, на этом не останавливается и продолжает возмущать дух режиссёра своими речами. – А что на это говорят, – заговорил Алекс, – или вернее скажет, если им будет позволено увидеть это кино (как понимаю, дороговизна билетов и дресс-код ставят свои ограничения), остальная часть всех?

Режиссёр же, несмотря всё это давление на свой организм, собирается с духом и даёт ответ. – А разве это важно. – Усмехнулся режиссёр. – У нас разные жизненные приоритеты. Они, эти все, всю свою жизнь борются за своё право на труд, а мы, не все, отстаиваем своё право на отдых. Вот наше основное различие. И как понимаете, у последних, то есть у первых, куда как больше возможностей для отстаивания своих прав. Так что я не жалуюсь, на меня никто не жалуется и никто даже не смеет этого делать. – Подытожил себя режиссёр. И сейчас уже никто не скажет и не может сказать, как бы дальше развивались события, если бы вдруг общую атмосферу успокоенности в лоджии, не нарушил возглас неизвестного для Алекса типа.

– Как это всё понимать? – как-то уж возмущённо задался этим вопросом неизвестный для Алекса тип в дорогом костюме и, судя по тому, что он находился у самого балкона, то не последний человек в этом избранном, возможно и им кругу людей. Ну а для любого, даже до самого глухого, не вписывающегося в общий меймстрим режиссёра, нет ничего слаще, чем услышать такого рода непонимание в адрес его постановки; и не будем забывать, что только со стороны подготовленного зрителя.

Ведь неподготовленный зритель и в самом деле ничего не поймёт из всего им показанного, и еще будет искренне недоумевать над тем, что ему тут такого, невозможно и разобрать, показали. А потом не разобравшись, что к чему, ещё направится в кассу требовать назад деньги за эту несусветную чушь, которую ему здесь под видом экспериментальной пьесы скормили. В общем, разница между подготовленным и неподготовленным зрителем налицо – первый не такой жлоб как второй, и никогда не пойдёт требовать свои деньги назад; он отлично понимает, что ему их не вернут. И поэтому, он не будет показывать виду, что он, как последний дурак, совсем не понял, как его вокруг пальца обвёл этот новомодный режиссёр, а наоборот, будет что есть силы в аплодисментах выбивать глупость из своих ладош, представляя себе, как он ими захлопывает ушные раковины этого новомодного режиссёра.

Но так как этот вопрос в лоджии раздался со стороны не просто подготовленного зрителя, а плюс к этому и близкого по духу зрителя, то присутствующий прямо здесь режиссёр, идущей и на самом деле уже идущей на театральных подмостках пьесы, сам Неимовер, может даже и Таврический, более чем расслабился, теплея всей душой от этих тёплых слов сдобренных крепким напитком. И такие трогающие режиссёрскую душу моменты, – зритель крайне заинтересован в том, чтобы он, режиссёр, разложил всё его непонимание по полочкам и сложил из него этажерку понимания, – могут переживаться вечно; ну, по крайней мере, достаточно долго. А вот сколько, то любой более-менее настоящий режиссёр, а не просто заполняющий сценами насилия хронометраж пьесы подельщик, отлично знает ответы на вопросы: когда, зачем и к чему?

И вот к чему это было сказано – Неимовер вдруг чётко осознал, что молчаливая пауза, возникшая после этого вопроса, не просто затянулась, а настолько, что в голове начали появляться вопросы насчёт этой паузы. А это первый признак того, что что-то здесь не так. И как только Неимовер обратил своё внимание на эту затянувшуюся паузу, то он сразу же понял, почему она возникла и почему, вообще, везде, а не только у них в лоджии, так тихо. Ну а для того чтобы это понять, далеко не нужно ходить – всего-то нужно подойти к балкону и выглянуть с него в сторону сцены. Что немедленно осуществляется Неимовером, быстро избавившимся от докучливого соседства с молодой старлеткой, где им и обнаруживается, идущее в разрез со сценарием и главное, с его режиссёрскими установками, стоящее на лице Отелло (теперь понятно, что за пьеса идёт на сцене) замешательство.

И если поначалу Неимовер не может своим глазам поверить, видя такой вызов его режиссёрскому таланту со стороны всего лишь актёра, хоть и ведущего, отчего он и сам немеет в лице и готов даже на безумство, крикнуть: «Не верю!», – то вслед за этим заметив причину этих провокационных действий играющего Отелло актёра – покидающего своё зрительское место зрителя – Неимовер немного приходит в себя и, пообещав немедленно разобраться с этим видением своей роли актёром, бегом выносит себя из лоджии. Да так скоропостижно для административного лица, стоящего на страже их комфорта, что тому будет весьма сложно понять, где он сейчас находится и кто он вообще такой, когда его приведут в чувства.

– Мне, кажется, что пока возникла производственная пауза, то и нам было бы неплохо прогуляться. – С недвусмысленным намёком сказал Секунд, поднимаясь со своего места. Ну а Алекс, так и не поняв, зачем они сюда приходили и присоединялись к этому избранному кругу, совсем не прочь отсюда уйти. И они уходят. Как вскоре Алексом выясняется, вслед за Неимовером.

– Чтобы понять значение самой простой вещи, – спускаясь вниз по лестничному пролёту, заговорил Секунд, – мы всегда обращаемся к себе, выискивая там знания об этом объекте видения. И только после этого, в зависимости от имеющихся у нас в наличие знаний, идём с ним на сближение. И это сближение или взаимодействие проходит благоприятно, если твоё знание об этом объекте истинно. Но вот если это знание ошибочно или твоё понимание этого знания ложно, которое по своей сути может быть истинно, то это всегда приводит к неблагоприятным последствиям. Причём обе стороны. И поэтому очень важно уметь находить понимание не только в себе, но и на сторонний субъект своего права, или по крайней мере, уметь отличать истинное значение от маскировочного под него явления. Что в этих стенах отлично и демонстрируется. – Секунд демонстративно обвёл своды этого коридора, где они оказались. И Алекс частично понял и нашёл ответ на некоторые почему и зачем Секунд привёл его в театр.

– А лицедейство это такое интересное действие, что и сами задействованные в этом действии лица, иногда и не знают, где заканчивается игра, а где начинается другая. А по-другому здесь и не бывает. – Сделал вывод за всех Секунд. И Алекс, и на слово ещё поверить не успел Секунду, как вот оно, его уже в спину так убедительно, что не устоять на одном месте подталкивают, чтобы он даже не пытался и раздумывать над сказанным Секундом. Отчего Алекс, после того, как он так неожиданно и не слишком некомфортно для своих боков отодвинут с чьего-то пути в сторону, к стенке этого не слишком широкого, но и не узкого коридора, мгновенно загорается желанием посмотреть в глаза той наглой роже, кто так вероломно воспользовался тем, что он стоял к нему спиной.

Но эта наглая рожа, с такими же поступками по отношению к другим людям, естественно не из тех, кто за свои не дисциплинированные действия хочет отвечать, и как только Алекс сумел оторваться от стенки, куда он был так неожиданно перенаправлен этим наглецом, то он только и смог увидеть, так это убегающую спину этого наглеца. Ну а раз с него спросить не представляется возможным, а что уж говорить о том, чтобы посмотреть в его бесстыжие глаза, то у Алекса появляются вопросы к Секунду, который однозначно видел эту наглую рожу и специально его не предупредил о надвигающейся со спины опасности.

И Алекс бы немедленно потребовал от Секунда объяснений такому своему поведению и тому бы скорей всего, было бы недостаточно сказать в своё оправдание, что мол, толкают одни, а объяснения этим поступкам требуют от других, но Секунд предупредил возмущение Алекса, перенаправив его внимание в ту сторону, откуда появился этот наглый тип.

– Внимание. – Тихо проговорил Секунд и, приложив к своему носу указательный палец, таким образом поворачивает своё лицо в ту сторону, откуда заявился этот наглец и куда требовалось сейчас внимать. Алекс, пойманный на рефлексы, ничего не может поделать, как повернутся туда же, где и видит то, на что решил обратить его внимание Секунд.

И если одно из представившихся на обозрение Алекса действующих лиц, Алекс сразу узнал, это был Неимовер, страшный в своём гневе, в котором он, судя по его буквально страшному и некрасивому лицу, сейчас и находился, то второе лицо этой разворачивающейся на их глазах трагедии, Алекс пока не видел, по причине того, что оно находилось где-то там, в глубине какого-то помещения, в которое вела выходящая в коридор дверь, перед которой сейчас стоял, видимо совсем недавно выскочивший оттуда, уже упомянутый Неимовер.

Ну а вот так сразу, трудно понять, что всё-таки заставило Неимовера так преобразиться в невероятно некрасивого и страшного человека, хотя он и так не блистал особенно красотой и по большому счёту, был малосимпатичным малым (и это не фигурально сказано). И Алексу, как впрочем и Секунду, оставалось только догадываться об этом; ну или в крайнем случае до вообразить.

– Наверняка женщина. – Решил для себя Алекс. Ну а Секунд, хоть и также думал, но он плюс ко всему, куда как шире на это смотрел и поэтому высказался на этот счёт более глубоко. – Высокие отношения без трагедии и не могут так называться. А мир искусства без них и не может полноценно существовать. – Что тут же получило своё деятельное подтверждение со стороны тех дверей, куда с такой невыносимостью гневно смотрел и крайне выразительным способом вёл на таких ультраповышенных тонах разговор, что ничего нельзя было разобрать из сказанного, чёрный как мавр Неимовер.

Ну а Алекс, как человек находящийся пока что в звании самого простого зрителя, а не подготовленного, видит то, что показывается, и если в представшем перед его глазами представлении и были куда глубокие смыслы, то он дальше той комнаты, куда вела эта дверь, не мог углубиться и так сказать, снимал только самый верхний культурный слой. – Он её там зачем-то таким, что противоречит его взглядам на неё застал, вот и бесится. – Сделал вывод поверхностный взгляд Алекса на происходящее.

При этом симпатии Алекса, несмотря на то, что та противница взглядов на себя Неимовера, пока никак себя не проявила и не показывалась, – а она могла быть неприлично некрасивой тёткой, и к тому же, всё то, что про неё так пристально глядя, надумал Неимовер, могло быть истинной правдой, – всё равно были на её стороне. И почему это так, то и не объяснишь. Хотя возможно, что на симпатии и антипатии Алекса оказал существенное влияние сам Неимовер, при виде которого хочется думать и поступать вопреки ему. Вот наверное почему, всех этих новомодных режиссёров так тщательно скрывают от публики. Ведь при виде их сразу становится понятен тот замысел, который он вкладывал в свою новомодную постановку на новый лад, а может и по мотивам какой-нибудь классической пьесы – он просто голову нам морочит! И зрителю плевать, какое у этого новомодного режиссёра есть видение, и какой у него взгляд на постановку, когда у него самого есть свой взгляд на эту невыносимо противную режиссёрскую морду.

Между тем противостояние между неизвестной и Неимовером вышло на новый уровень, и Неимовер, определённо больше видя, чем оба взятые Алекс и Секунд, что там происходит за дверьми, решает предотвратить некоторые назревающие провокационные действия со стороны его противницы.

– Рот закрой! – проорал туда Неимовер. И не успел он так сказать, за этим своим громким повелеванием, ни себе, ни кому бы то ни было закрыть рот, как вылетевшая из глубины дверей массажная расчёска, своим точным попаданием в лоб Неимоверу, достигает заявленной цели Неимовера – она ему тут же рот закрыла.

А ведь Неимовер, так заявляя, ставил перед собой совсем другую цель, – он хотел, чтобы свой рот закрыл тот, к кому он так обращался, – тогда как получилось вот так вопреки. И тогда ему, как режиссёру, кому на его профессиональном роду написано доносить до зрителя настоящие смыслы заложенные авторами в своих пьесах, вдвойне непростительно, что его послание было так двойственно интерпретировано. Ну а если он на бытовом уровне так неопределённо выражается и соответственно понимается, то, что тогда ждать зрителю от его экспериментальных постановок (и почему-то все эти эксперименты всегда проводятся на классических произведениях), которому рот закрыть своим известным в ограниченных своей культурой кругах именем, навряд ли получится.

Но это только одна, видимая часть правды, когда возможно, что Неимовер, поступая так, преследовал другую цель, сохранить в тайне некоторые конфиденциального характера подробности из их личной жизни. Ведь сгоряча не только лишнего наговоришь и все секреты выболтаешь, но и можешь сболтнуть даже горькую правду. А вот этого никто не любит. Но тогда ответный поступок его противницы получает своё объяснение – она в желании дать шанс их отношениям, действовала на опережение. Ведь совсем не трудно догадаться, о чём и в каких плоскостях принялся бы склонять её Неимовер. Он сразу же принялся бы с глубоким подтекстом задаваться вопросами: Мол, я тебя (?), знаешь, где видел!? Из какого клоповника вытащил? (а сам интересно, что там делал?) И где вертел?

На что его противница могла бы не мало дать детализированных ответов, но она, как выше было сказано, не столь мстительна и всегда готова дать шанс оступившемуся, которого она тоже там-то и там видела, и вертела, и поэтому не станет вопросом на вопрос уточнять у него, с кем и где интересно, он её видел.

– Напросился. – Единственно возможный вывод сделали из всего увиденного, переглянувшиеся между собой Секунд с Алексом. И Алексу, уже догадавшемуся, что там за дверью непременно находится дама, и не просто дама, а умеющая за себя постоять и как надо ответить, скорей всего актриса, – вон она как играет на нервах Неимовера, – захотелось поскорее посмотреть на ту, кто такую большую и местами больную роль играет в жизни этого режиссёра. Что пока не осуществимо, так как Неимовер стоит на пороге и трёт свой лоб, судорожно раздумывая над тем, как ему ответить на эти провоцирующие его на истерику действия своего противника.

Пока же он там раздумывает, а его вероятный, то есть вероломный, как предположил Секунд, противник или будет точнее сказать, противница всех его жизненных устремлений и его взглядов на её роль в его жизни, – обещал подлец, не просто главные роли, а главному роль в своей жизни, своей жены, а на самом деле разводиться и не думает (а как он может об этом думать, когда стоит ему только об этом подумать, как с его головы уже рвут последнее. – Так вот почему я облысел, – по новому догадался Неимовер), – не просто подвергает сомнению мужские достоинства Неимовера, а прямо-таки, как будто в курсе и всё знает, от первого лица утверждает, какой он размазня и именно тот, как о нём все говорят за спиной и из сплетен наслышаны.

– Мне же всегда говорили, какой ты первостатейный подлец, а я дура, не верила! – Яростно возмутилась та, кого так тщательно скрывала эта раскрытая дверь. Неимовер в ответ не стал переубеждать свою собеседницу, дуру, с чем он полностью согласен, в том, что он подлец, тем более первостатейный, что не каждому дано, а зачем-то поинтересовался у неё насчёт тех распространителей, кто ей об этом сказал. Но его там не слушают, а продолжают обосновывать его подлость.

– Это надо же до такого опуститься, – презрительным тоном заявила противница Неимовера. И как заметили Алекс с Секундом, то Неимовер от этих слов совсем на чуть-чуть, но подался головой вниз, куда он посмотрел вслед, – чтобы, как последнее ничтожество, подкрасться к двери и, сопя в нос, начать подслушивать, что у меня делается в гримёрке.

– Но… – было возмутился Неимовер, но куда там ему тягаться с той, чьё покоробленное достоинство, оскорблённое такими применимыми по отношению к ней методами дознания, прямо сейчас и незамедлительно требует возмездия, и она не то что слышать никаких оправданий не хочет, а она не даст возможности их высказать. – Что ещё за но?! – невозможным тоном голоса перебивает Неимовера его собеседница. – А ну признавайся. Сопел?

– Сопел. – Пристыжено, поникшим голосом признаётся в этом страшном в глазах своей собеседницы проступке Неимовер.

– Разгорячено? – прямо через колено ломает своими вопросами Неимовера, жестокая, когда дело касается любого вида сопения, та неизвестная из-за двери. И Неимовер видимо из-за того, что он находился на острие взгляда этой неизвестной для Алекса и Секунда, но только не для него, предательски роняет голову и признаётся и в этом грехе. – Да, было дело. – И понятно, что на этом это дело исключительной важности не закончится, и ею дальше задаётся контрольный вопрос:

– Мне нужна только правда. – Жёстко звучит голос неизвестной актрисы. – И ты прекрасно знаешь, что врать мне бесполезно. – Неимовер предупреждён ею. И вот контрольный вопрос. – Ты кроме меня ещё в чью-нибудь сторону сопел? – И всё вокруг пространство погружается в самую что ни на есть настоящую тишину. Как говорится в таких случаях, муха не пролетит мимо не услышанной. И теперь все вокруг, затаив дыхание, а некоторые даже перестав и вовсе дышать, принялись прислушиваться к движениям души Неимовера. И у каждого из присутствующих при этой сцене, за исключением только Неимовера, такое чувство, что только стоит Неимоверу себя как-нибудь звучно проявить, как он разгадает его.

Что, в общем, так и случилось. Правда это так случилось, что вся заслуга в том, что Неимовер был разгадан, полностью принадлежала самому Неимоверу – он засопел и тем самым себя выдал. Вот такой он есть, не сдержанный, сопливый человек.

И Алекс с Секундом крайне удивлённые таким ловким переходом из общего на частное, то есть на личности, уже начинают задумываться над правдоподобностью увиденного – а не есть ли то, что они видят, всего лишь игра на публику? И Неимовер с одной из актрис, всего лишь разыгрывают одну из сцен будущей пьесы. Где главное лицо, рогоносец-муж, хоть и поймал свою супругу с поличным, в объятиях любовника, – теперь становится понятно, кем был тот толкнувший Алекса наглый тип, – но она настолько ловка и умела в своих отговорках, что рогоносец-муж в очередной раз посрамлён и вынужден извинятся за то, что оскорбил её своим подозрением. Ведь его верная себе супруга, вынуждена мириться с его вечным сопением, из-за которого она и спать по ночам не может, и только поэтому отсыпается днём.

– А теперь поцелуй ручку. – Так и быть, прощает этого конченного подлеца Неимовера та, кто там стоит за дверьми, и в знак примирения протягивает ему ручку для поцелуя. Которая появляется из-за дверей и Алекс с Секундом вынуждены признать полную правоту обладательницы этой изящной ручки насчёт подлеца Неимовера, которому ещё подают и разрешают прикоснуться своим губошлёпами к такой ручке. И кто он после этого, как не подлец.

– Тьфу, смотреть противно. – Не сдержался Алекс, так выразительно высказавшись. И не трудно догадаться о том, чтобы ещё такого сплюнул в душе Алекс, не окажись на пути его взгляда эта приоткрытая дверь, за которую зашёл Неимовер, позванный в примирительных целях всё той же изящной ручкой. И хорошо что Секунд догадался не высказывать Алексу вслух свои догадки по поводу того, как там происходит это примирение, а иначе бы Алекса стошнило.

Между тем примирение там за дверью ничего не имело общего с тем, что себе могли надумать натуры романтического склада ума, которым всегда во всём видятся поцелуи и обнимания. Ведь здесь всё-таки примерялись люди в годах и серьёзные, и для них все эти чувствительные сопли ни к чему, а для того чтобы им примирится между собой, а с лысой действительностью на голове кое у кого они уже смирились, то им нужно во всех смыслах этого слова, обставить друг друга важными условиями дальнейшего поведения, от которых каждый из них, кто обязательно (кого обставляют этими условиями), а кто по возможности (тот, кто обставляет условия примирения, и не надо объяснять кто это) с этого момента не отойдёт ни на шаг.

Ну, а как только примирение скреплено новым позволением приложиться к этой изящной ручке, этими всё под себя, в том числе и маленькие волоски на руке, загребущими губошлёпами Неимовера, то куда это он ещё собрался лезть рукой, такой прыткий. – А ты, дорогой, не забыл о том, к чему привела твоя подозрительность? – с глубоким подтекстом спрашивает Неимовера отныне его повелительница, а в глазах Алекса незнакомка из-за двери. И Неимовер, что удивительно для некоторых присутствующих напротив глаз, умнеет на её глазах.

– Это катастрофа! – взрывается Неимовер. – Как же пьеса без Яго?! – в приступе отчаяния вырвав последний волосок с головы, Неимовер созерцательно смотрит на этого последнего воина из когда-то бесчисленного войска шевелюрного воинства и ставит точку в своих размышлениях насчёт причин выпадения волос с его головы. – Я и есть всему причина.

Но хоть Неимовер и есть причина всему тому, что с ним происходит лысого и бесповоротного, сейчас он не один и ему, если не делом, то так словом помогут. – Стоймя стоять, дело не исправишь. Давай, бегом отсюда и срочно ищи, хоть прежнего, хоть нового Яго. – Заявляет собеседница Неимовера и, вытолкнув его из-за двери, закрывает её за собой. Неимовер же только сейчас заметив Алекса и Секунда, посчитав разумным не задерживаться здесь больше, с непроницательным выражением лица, решительным шагом направился искать сбежавшего Яго.

– И куда он, как думаешь, пошёл? – спросил Секунда Алекс.

– А куда ты хочешь сейчас пойти? – спросил в ответ Секунд.

– Я бы в одно место не прочь сходить. – Совсем не иносказательно сказал Алекс.

– Значит туда и пошёл. – Сказал Секунд.

– Интересный алгоритм нахождения решений и ответов на вопросы. – Ответил Алекс, проследовав за Секундом.

– А ты точно уверен в том, что там, за пределами тебя, на самом деле что-то значащее происходит? А может там и ничего нет. Как в театре, всё самое важное происходит на сцене, перед твоими глазами, ну а то, что происходит за сценой, то это всё это только подготовительные мероприятия к этому выходу на сцену. – Задался риторическим вопросом Секунд. – Ведь для тебя имеет смысл лишь то, что только для тебя значимо, то, что оказывает на тебя непосредственное влияние. А что тобой не осмысливается, то оно и не живёт по большому счёту, а только сопутствует твоей жизни. А остальное… Остальное может быть всего лишь декорации твоей жизни, за которыми и происходят все подготовительные мероприятия для придания интереса твоей жизни.

– Это слишком односторонний взгляд на жизнь. – Засмеявшись, сказал Алекс, пропуская Секунда вперёд, в двери ведущие в туалет.

– Может быть и так. – Уже сказал Секунд, глядя на Алекса в зеркало, подвешенного над умывальником. – Но этот взгляд, чтобы кто не говорил, наиболее ближе каждому из нас по отдельности. И мы, конечно, готовы прислушиваться и присматриваться к чужим взглядам, но только для одного, чтобы они нам не мешали. – Секунд включил в кране воду и, опустив под струю воду руки, зачерпнув в них воды, обдал лицо горстью воды. После чего он поднимает голову и, уставившись в своё отражение, проговорил. – Человек есть то, кем он себя видит и считает. А с другими он только вынужденно считается и никак иначе. И от этого факта жизни никуда не денешься.

– Но без этого фактора других, никак не обойтись. – Сказал Алекс в ответ.

– И это верно. – Выпрямившись в полный рост, сказал Секунд. – И поэтому мы будем учитывать его обязательность. – Секунд повернулся к Алексу и внимательно на него посмотрев, спросил. – А знаешь, как мы будем его учитывать? – На что Алекс естественно отрицательно кивнул. А Секунд ответил. – А мы будем этими другими.

– И как это? – спросил Алекс.

– Конечно, не называться, а вот попробовать не просто встать на место других, а перевоплотившись, занять его, – а люди в последнее время и сами не находят себе место, бросаясь из одной крайности в другую, а мы им, через эту конкуренцию поможем определиться кем быть, – то почему бы не попытаться это сделать. Подумай, – обращается к Алексу Секунд, – и представь себя кем-то другим, кто тебе на ум придёт.

И, конечно, вот так сразу, с ходу и без предварительной подготовки, очень сложно, а иногда даже и невозможно обнаружить или хотя бы встретить у себя какие-нибудь подходящие к месту мысли или как сейчас от него требуют, не просто какого-нибудь проходимца, от которого и толку никакого нет, а такого значимого человека, который устроит не только тебя, но обязательно и Секунда. И Алекс, углубившись в себя, принимается выискивать подходящих на эту роль знакомых или просто встреченных им людей.

И как в таких случаях всегда бывает, то, как назло, Алексу всё больше попадаются такие лица, которых он и видеть не хотел, а уж чтобы их представить так, как этого от него добивался Секунд, то и речи об этом быть не могло. Хотя некоторые из встреченных им на этом представляемом пути лиц, были не столь уж не примечательны, и они по-своему были замечательны. И возможно, что эта их простота отношений с окружающим миром и с самим собой, где всё было без приукрашиваний и всё им в голову приходящее, не задерживаясь внутри для обработки в приличия, шло напрямую на их лицо выражаться – вот почему они никогда не стесняли себя в выражениях себя – как раз и не устраивала Алекса, вечно во всём ищущего для себя сложности.

И что спрашивается, может дать представление того же соседа Петровича, представляющего из себя ходячий симбиоз из дебошира, алкоголика и любителя острых ощущений, которых он даже не добивается, ведя асоциальный образ жизни и, пребывая за гранью разумного, а заслуживает, и благодаря этому получает от всей души, то в лоб, то полбу. Да ничего нового и необычного. Отчего он, наверное, как часть привычного домашнего интерьера, сразу на глаза Алекса и попал – ведь любые прогулки и выходы всегда начинаются с некой точки отсчёта, и свой дом, как раз и попадает под эту категорию.

Таким образом Алекс перебрал достаточное количество знакомых и мало знакомых людей, чтобы устать рассматривать их кандидатуры, да к тому же Секунд скорей всего надеялся на его должное понимание своей просьбы – а это значит, что нужно было представлять общих с ним знакомых – и это подвело его к тому, что он всё-таки остановился на Неимовере (а больше не на ком, ведь у них с Секундом и общих знакомых нет, а только такие, мимоходом знакомые).

Ну а как только Алекс остановился на этой, отчасти для него противоречивой, а в основном, глаза бы его не видели, натуре Неимовера, то его внешняя физика лица, итак за это время раздумывания, не слишком о заботясь о своих внешних приличиях, выражала собой откровенное недоразумение, теперь, когда он для себя нащупал подходящий объект представлений, из-за неприязненного характера его отношения к этому лицу, где всё в нём боролось против этого лица, приобрела вид этой борьбы. В общем, если не слишком придираться к лицу Алекса, то в облеченной версии можно сказать, что с него на вас смотрел… А лучше пусть об этом скажет Секунд, как человек наиболее близко к нему стоящий в этот момент.