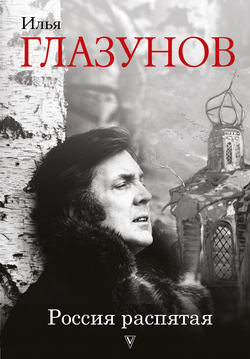

Читать книгу Россия распятая - Илья Глазунов - Страница 7

Часть I

Глава I. Страницы моей родословной

Жар-птица не прилетела…

ОглавлениеЯ не знаю, как ко мне пришла страсть собирать все, что можно, по истории Отечественной войны 1812 года. Очевидно, это было после посещения галереи 1812 года в Эрмитаже, где прямо в души нам смотрят с портретов глаза героев: Кутузова, Багратиона, Барклая-де-Толли, Тучкова, Раевского, Дохтурова, Кульнева и многих-многих славных защитников России. Какие у них лица, какой великий дух и какая любовь к Отечеству! А какие до революции выходили книги по истории России, о славных героях ее, дающих вечный пример потомкам.

А.С. Пушкин так выразил свои впечатления от этой галереи славы русского оружия:

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата;

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой

Ее разрисовал художник быстроокой.

Тут нет ни сельских нив, ни девственных мадонн,

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,

Ни плясок, ни охот, – а все плащи, да шпаги,

Да лица, полные воинственной отваги.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ими я брожу

И на знакомые их образы гляжу

И, мнится, слышу их воинственные клики.

Из них уж многих нет; другие, коих лики

Еще так молоды на ярком полотне,

Уже состарились и никнут в тишине

Главою лавровой…

Личность Наполеона тоже всегда вызывала во мне глубочайший интерес, даже в детстве. Помню, на старой открытке изображен эпизод, когда над юным Наполеоном смеются сверстники. Почему?

«Потому что Наполеон, будучи корсиканцем, плохо говорил по-французски», – пояснил отец. А Наполеон на Аркольском мосту? Быть или не быть! Свищут пули, решается судьба будущего императора – великого честолюбца. «По наступающей сволочи картечью – пли!» – отреагировал он на восставшую оболваненную толпу, идущую во имя бредовой идеи «свободы, равенства, братства» уничтожать мощь и благополучие прекрасной Франции. Бонапарт мечтал завоевать весь мир!

Я был преисполнен восторженной страстью к генералиссимусу Суворову. В церкви Александро-Невской лавры на полу мраморная плита. «Здесь лежит Суворов» – написано на ней коротко, как он завещал. Думал ли он, что озверевшая чернь под руководством врагов Отечества, сметая и оскверняя могилы великих предков, коснется его праха кощунственной рукой! А останки Александра Невского сложат в бумажных пакетах в подвал антирелигиозного музея, размещенного в Казанском соборе на Невском проспекте!

* * *

Я уже понимал, что Сереже – моему отцу – «не надо высовываться», как говорили родственники. Мы жили бедно. Даже когда дядя Миша, брат отца, послал мне три рубля «на барабан и саблю» – до войны это были солидные деньги для подарка мальчику, единственному наследнику рода Глазуновых, отец просил меня повременить с покупкой «подарка от Михаила», а дать деньги матери на еду.

Напротив нашего дома на углу улицы Калинина (бывшей Матвеевской) и Большого проспекта был Торгсин – «торговля с иностранцами». Заходя в Торгсин, все, как в романе Булгакова, говорили в один голос: «Хороший магазин» – как в советские времена, заходя в валютную «Березку».

Помню, как однажды мама подала приемщику Торгсина три серебряные ложки. Приемщик в белом халате тут же согнул их дугой, положил на весы (ценился вес драгметаллов, а не изделия из них), бросил в ящик, в котором уже лежали портсигары с дворянскими монограммами, серебряные тарелки, брошки – все как в сундуке Али Бабы. Дал купон на продукты. За него на соседнем прилавке нам выдали печенье и масло. «Это все?» – спросил я у мамы. «Да, все», – грустно ответила она. А мне так было жалко ложек с фамильной монограммой моего деда Константина Флуга…

Помню, у гостиницы «Пекин» в Москве сквозь мокрую пургу, открывая дверь своей машины, увидел трех людей – русских крестьян пожилого возраста и закутанную в платок девочку. Глядя мне в глаза, пожилой, обросший щетиной мужчина глухо и безнадежно обратился ко мне, протягивая руку как нищий: «Уважаемый господин, помогите нам, не побрезгуйте». Это не были нищие или бомжи, не желающие работать. Это были люди из русской резервации СНГ, мучимые голодом и безнадежностью. Они решили, что я иностранец. Мне потом долго снились сквозь пелену вьюжного снега их просящие глаза, и даже во сне я испытывал стыд, боль за моих кровных братьев русских. Дети когда-то великой державы… их прадеды, деды и отцы создавали ее потом и кровью. Кто ответит за сегодняшнее унижение их потомков?.. Как я могу им помочь? Русские беженцы в России…

* * *

Мама повела меня в «Фотографию», которая находилась рядом с нашим домом напротив кинотеатра «Эдисон». Это была первая фотосъемка в моей жизни. И, придя к лысому старорежимному мастеру, работавшему в жилетке (как у Ленина в кино), с засученными рукавами рубашки, обнажающими мохнатые руки, я не знал, что нужно делать. «Мадам, дайте ребенку в руки игрушку и возьмите его на колени», – привычно сказал он. Я чувствовал, что происходит что-то необычное. «Мальчик, как тебя зовут?» – «Ильюша», – шепотом ответил я. «Кем хочешь быть?» – говорливо продолжал фотограф, прилаживаясь к оранжевому ящику на ножках. («Почему он себя черной тряпкой накрывает?» – думал я.) «Летчиком, наверное, хочешь! Хорошо, что летчиком, а не налетчиком», – не унимался он из-под черной тряпки. Затем, высунувшись, спросил: «Видишь эту дырочку? – и показал пальцем на объектив. – Сейчас смотри туда, вылетит птичка. Птичка – Жар-птичка. Понял?» Я стал смотреть во все глаза. Он открыл круглую крышечку объектива. «Раз, два, три!» – победоносно, выделив слово «три», он артистическим движением закрыл черную крышку. «Вы свободны. Кто следующий?» – «А где же птичка?» – спросил я. «Птичка? Какая птичка?» – вытаскивая кассету из ящика и уже не слушая меня, проговорил он. «Почему не вылетела Жар-птица?» – недоумевал я, забыв смущение и робость. «Возможно, в следующий раз и жареная птица вылетит, приходи почаще», – балагурил негодяй в жилетке, показывая на освещенное яркой лампой кожаное кресло своим новым жертвам.

Возвращаясь с мамой домой, я горько плакал. «Я так верил, я так ждал!» Это был первый обман в моей жизни, который я не могу забыть и сейчас, хотя прошли долгие годы!..

На фотографии, которая не понравилась маме, я увековечен с открытым ртом, ждущий сказочную Жар-птицу, которая так и не прилетела ко мне из оранжевого ящика на трех ножках…

…Иногда меня сковывала сильная робость, когда посылали в оформленный китайскими фонариками и литографиями магазин за конфетами к чаю. Я долго стоял у кассы, не в силах произнести: «Сто граммов «Бим-бом» и двести граммов «Старт».

После блокады, учась в школе, я несколько раз отвечал письменно, ибо подчас не мог выговорить ни слова. Когда от меня не ждали, что я буду говорить, я общался с друзьями долго, бодро и внятно. Меня поначалу дразнили Заикой. Но, видя, как меняется мое лицо, и как я страдаю от этого недостатка речи, обостренного блокадой, перестали. Учителя же нередко обижали недоверием, думая, будто я не выучил уроки, – от этого я совсем становился немым.

Подытоживая эту главу о своем довоенном детстве, хочу добавить, что оно протекло в уже почти не существующем мире и было правдой сна. И, перефразируя Чехова, скажу: «В детстве у меня было детство!» Его прервала, как и у миллионов детей моего поколения, война.