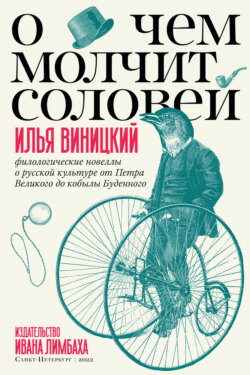

Читать книгу О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Виницкий - Страница 8

Филотерапия, или Третий бастион Самюэля Пиквика[1]

(маленький манифест)

Библиотека

ОглавлениеВ 1822 году в Севастополе была учреждена Морская офицерская библиотека, содержавшаяся на суммы, жертвуемые служащими в Черноморском флоте. Здание библиотеки было построено в 1843 году и тогда же сгорело. В 1849 году библиотека «получила снова приличное помещение», и к началу 1850-х годов ее фонд включал около 14 000 томов. Прекрасное здание библиотеки было обращено фасадом к морю и имело форму креста. В библиотеку вела мраморная лестница, по обе стороны которой стояли сделанные из каррарского мрамора сфинксы.

Во время обороны Севастополя библиотека «сделалась центром, вокруг которого сгруппировалась» жизнь защитников города. «Разделить ли радость или горе, – писали севастопольские офицеры, – сообщить ли полученную новость, свидеться ли с товарищем – путь всегда лежал к Библиотеке»27.

Приведу два свидетельства современников, которые, как мне кажется, служат яркими примерами коллективной библиотерапии во время войны.

Николай Берг вспоминал о проведенных в газетной комнате Морской библиотеки часах:

Как хорошо и приятно было усесться в этой комнатке и читать, несмотря на то что вокруг библиотеки летали бомбы и ядра и нередко лопались под окнами в саду; несмотря на то что нестерпимый треск и гул раскатывались кругом (в особенности если стреляли на 3-м бастионе) – и стекла дребезжали, а иногда и вовсе трескались и падали, звеня, на пол. Под конец не было ни одного живого окна во всей библиотеке, а инде были высажены бомбами целые рамы. Скорее этот гром и опасность придавали еще большую прелесть заветному уголку. Всеми думами несся в гостеприимную светлую комнату, к столу, покрытому печатными листами. О, как приятно было там! Мне кажется, там и умереть было бы легче. Две жизни чувствовал в себе, сидя в мягких креслах и читая какой-нибудь увлекающий листок, принесшийся бог весть с какой стороны: или из далекой и милой России, откуда смотрели на нас тысячи родных очей; или с берегов Франции и Англии, от наших европейских учителей… Сто раз спасибо, столько раз, сколько пролетало над нами бомб, – спасибо тем, кто приказывал отпирать двери библиотеки в это грозное время, кто думал о ней до конца!28

Второе свидетельство принадлежит еще одному участнику обороны города, артиллерийскому офицеру А. И. Ершову:

Одним из утешений моих в это довольно тяжелое время была севастопольская библиотека. В свободные часы, а их теперь выпадало довольно часто, хаживал я туда. Необыкновенно приятно, даже обаятельно казалось мне после разных невзгод осадного положения перенестись вдруг в прекрасную залу и, сидя там на покойном вольтеровском кресле, следить за своими и иностранными новостями в мире политики и искусства. Тот не знает всей цены подобному занятию, кто не бывал в положении севастопольцев29.

К середине 1855 года «всё изменилось»:

Постоянные посетители библиотеки на бастионах, и она сама, немая свидетельница всего происходящего вокруг нее, пострадала от неприятельских бомб. Бомба, прилетевшая из-за Малахова кургана, пробив крышу и потолок здания, упала на главный зал, разбила модель корабля «Двенадцать Апостолов», шкапы и двери и произвела пожар, который с трудом был потушен30.

Государь пожертвовал на восстановление библиотеки 25 000 рублей, но спасти здание так и не удалось. В конце лета было принято решение о вывозе книг из Морской библиотеки, и «огромный обоз» сухопутным путем и доставил эти книги в Николаев. Наконец, накануне вступления союзников в Севастополь российским командованием было принято решение сжечь главные городские объекты. Сигналом к их уничтожению стал поджог Морской библиотеки.

В посвященной осаде Севастополя части «Записок» Петра Коновича Менькова это событие описывается так:

Грустно и молча бродили меж войсками по площади князь Васильчиков и Меньков. Подошел к ним капитан Воробьев (Волынского пехотного полка), состоящий при князе Васильчикове.

– Приказание ваше исполнено, – сказал весело Воробьев, – от последней линии баррикад до библиотеки и оттуда к Морской улице пожар подготовлен, и ровно в двенадцать часов вся эта линия домов запылает!

– Есть ли костер под библиотекой? – спросил отрывисто князь Васильчиков.

– Библиотека запылает разом с другими домами; всё готово!

…Князь Васильчиков и Меньков направились в сторону баррикад…

Библиотека и вся линия домов была уже в пламени.

– Поторопились зажечь! – сказал равнодушно Воробьев.

– Не останавливайте пожара, – сказал князь Васильчиков. – Бог даст, обойдется без потерь – неприятель молчит! <…>

С рассветом главнокомандующий и штаб его оставили Севастополь31.

В книге Николая Дубровина «Трехсотсорокадевятидневная защита Севастополя» (1872) акцент ставится на патриотическо-терапевтическом воздействии пожара на удрученное эмоциональное состояние русских солдат:

При виде пожара грустные лица солдат на время прояснились: они видели, что врагу останется только груда камней и пепла. Чувство радости охватило всех, в войсках послышались говор, а порою и веселая шутка.32

Очевидно, что не все книги удалось вывезти из библиотеки в Николаев. «Вступив в Севастополь, – пишет советский историк, – интервенты варварски разграбили оставшиеся книги, увезли в Лондон и Париж даже мраморные ступени лестницы»33 (каррарские сфинксы были вывезены французами и выставлены на обозрение в саду Тюильри).

Вернемся теперь к книжке, представленной на выставке в Оксфорде. Из надписи на экземпляре, переданном Бодлианской библиотеке, следует, что русский перевод Диккенса попал в руки Холта Бивера 9 сентября 1855 года. Это был день победы союзников, окончания 349-дневной обороны города и – сожжения Морской библиотеки. Очень похоже, что именно в руинах последней какой-то английский военный и нашел этот экземпляр и передал его своему офицеру (не удивлюсь, если на страницах недоступного для меня экземпляра сохранился штамп Морской библиотеки – тот самый герб Севастополя, о котором упоминал в своих воспоминиях английский участник блокады). Трудно сказать, как этот феникс из пепла в итоге попал к Холту Биверу. Не был ли молодой капеллан тем самым начальником, который реквизировал трофеи? Приобрел ли он эту реликвию у упоминавшегося выше полковника Уитмора? Не была ли эта книжка одним из упоминавшихся Диккенсом окровавленных фолиантов, якобы вывезенных английскими военными из Крыма? Не «обработал» ли Холт Бивер приобретенный у какого-нибудь букиниста русский экземпляр соответствующим образом, чтобы вписать его в обнародованный ранее анекдот? Так или иначе, но, скорее всего, никакого убитого русского воина, боровшегося с меланхолией при помощи чтения веселого романа, не было. Пуля, следы крови, разорванный солдатский рюкзак – всё это, скорее всего, красочные детали легенды, постепенно сложившейся (в прямом смысле слова материализовавшейся) в английской литературе, причудливым образом включившей роман Диккенса в мифологию военных реликвий.

В самом деле, история севастопольского экземпляра хорошо вписывается в традицию музейного собирания «меченных» кровью знамен, кителей и книг – секулярную традицию, восходящую к культу религиозных святынь. Действительно, история библиореликвий знает многочисленные примеры простреленных и окровавленных Библий, молитвенников и псалмов. В Ташкенте хранится знаменитый список Корана со следами крови халифа Усмана (считается, что халиф был убит именно во время чтения этой книги). В ереванском Матенадаране находятся книги, «обагренные кровью воинов и опаленные огнем пожарищ во времена нашествий иноземных завоевателей, но спасенные теми, кто остался жив34». В начале XIX века Вальтер Скотт считал самой драгоценной реликвией, попавшей к нему после битвы при Ватерлоо, обагренный кровью французского солдата том военных песен («Letters»35). Хорошо известны такие библиофильские реликвии в советскую эпоху – например, книга Лиона Фейхтвангера, принадлежавшая погибшему в марте 1942 года Герою Советского Союза краснофлотцу И. Г. Голубцу, первый (лицейский) том полного собрания сочинений Пушкина, простреленный осколком фашистского снаряда и спасенный секретарем дивизионной газеты лейтенантом Д. Онегиным (sic!) в декабре 1943 года, а также книга Николая Островского «Как закалялась сталь», «обагренная кровью Героя Советского Союза старшины Куропятникова, переданная в Музей флота». Наконец, как минимум две такие «опаленные войною» (на этот раз Великою Отечественною) книжные реликвии («Под Щитом Севастополя» А. Лавинцева и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского) хранятся в современной севастопольской Морской библиотеке36.

Между тем «пиквикский случай» представляется мне особым, если не уникальным: он остраняет религиозный или национально-патриотический материальный культ простреленной (обожженной и окровавленной) книги, обеспечивая «севастопольскому экземпляру» столь долгую и яркую историю бытования. Частная смеховая культура, «английский юмор», гуманная словесность XIX века, объединяющая читателей в международное литературное братство, в легенде о трофейном томе диккенсовского романа противостоят ужасу войны, идеологическому фанатизму и разобщению людей37. В то же время эта легенда символически подчеркивает исторический трагизм этого противостояния: безымянный читатель веселой книжки гибнет, размывая типографскую краску фолианта собственной кровью. Сам же фолиант находит себе место на полке в далекой библиотеке – надгробный памятник смеющемуся солдату в печальном мемориале книжных реликвий.

Всё так, но, как мы видели, за этой красивой романтической легендой стоит весьма неприглядная реальная история. Символическая реликвия оказывается украденным из библиотеки поверженного города трофеем, которому сразу по счастливом для союзников окончании войны создается соответствующий провенанс, совмещающий некоторое сочувствие к падшему противнику с национальной гордостью победителей, мистификаторским лукавством джентльмена удачи и антикварным восторгом хранителя вывезенных в «истинную метрополию» культурных ценностей, выставляемых на обозрение досужего обывателя. Скучно жить на этом свете господам.