Читать книгу Augen, die im Dunkeln leuchten - Ingo Rose, Barbara Sichtermann - Страница 5

1. Von Kazimierz zum Fünften Kontinent

ОглавлениеIn Melbourne gab es eigentlich alles: jede Menge Geschäfte, Clubs, Restaurants, Sporthallen, Postämter, Theater, das Rathaus und die Börse. Und wer modebewusst auftreten wollte, fand Frisiersalons, Maßschneidereien und Boutiquen für jeden Geschmack. Und dennoch geschah es im Jahre 1902, dass in der Collins Street ein Etablissement eröffnete, das sofort zum talk of the town wurde. Denn so etwas hatte es bislang in dieser aufregenden Stadt nicht gegeben. Es handelte sich um die Valaze Maison de Beauté, geführt von einer geheimnisvollen jungen Frau, von der man nicht so genau wusste, woher sie kam. Aber das wusste man in Melbourne von den wenigsten. Immerhin kannte man ihren Namen, denn der stand in handgemalten Lettern groß über der Tür: Helena Rubinstein.

Melbourne war eine Metropole mit kurzer Geschichte, erst in den 1830er Jahren war diese Hauptstadt der australischen Provinz Victoria gegründet worden. Der Name stammte vom seinerzeit als Premierminister im englischen Mutterland amtierenden Lord Melbourne. Anders als die meisten urbanen Brennpunkte Australiens war Melbourne nie eine Strafkolonie gewesen; die Stadt besaß breite Boulevards und große Parks und rühmte sich reizvoller moderner Quartiere sowie einer aufstiegswilligen, innovationsfreudigen Bevölkerung. Nördlich der Kapitale hatte man Gold gefunden – das zog Glücksritter an, die das soziale Klima spannungsvoll aufluden. In Melbourne konnten Abenteurer und Parvenüs neu beginnen – das galt auch für Frauen. Vieles war möglich in dieser Stadt. 1902 war auch das Jahr, in dem Frauen das Wahlrecht errangen. Und sie machten sich in weit größerer Zahl als im traditionsbewussten Europa auf, ihre eigenen Wege zu gehen. Hier gab es außergewöhnlich viele arbeitende Frauen, und die Bürger der Stadt hegten keine Vorurteile gegen sie. Man war gewöhnt an Fräuleins, die morgens in Büros verschwanden und abends in Bars verkehrten. Sie hatten Jobs als Sekretärinnen, Telefonistinnen, Kontoristinnen, Verkaufsleiterinnen. Und das Geld, das sie verdienten, gaben sie gern für persönliche Belange aus. Warum nicht mal die Maison Valaze besuchen? Eine Behandlung dort war nicht billig, aber womöglich ihr Geld wert. Die Inhaberin dieses neuartigen Salons konnte jedenfalls über einen Mangel an Kundschaft nicht klagen. Sie hatte aber auch etwas Außerordentliches zu bieten. Hautpflege war damals eine Angelegenheit, die mit Wasser und Seife erledigt wurde. Und das konnte man sehen. Die australische Sonne und die stete Brise gerbten regelrecht die Haut der Ladies in Stadt und Land. Und jetzt kam da eine junge Frau aus Europa, deren Teint von purem, seidigem Weiß war und die behauptete, dank ihrer Produkte könne jede Frau mit einer vergleichbar schönen Haut durchs Leben gehen. Das musste ausprobiert werden.

Neben den Ladenmädchen und Kellnerinnen fanden auch die müßigen Ladies der britisch geprägten Oberschicht ihren Weg in den Schönheitssalon. Selbst Prominente schauten vorbei – manchmal ein wenig verschämt, denn welche Frau wollte schon zugeben, dass sie in Fragen der Körperpflege Nachhilfe brauchte?

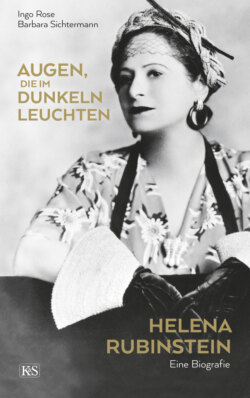

Als die in Australien sehr prominente Schauspielerin Nellie Stewart in der Collins Street auftauchte, war das eine Notiz in der Lokalzeitung wert. Die Inhaberin kam persönlich auf die Berühmtheit zu, ergriff deren Hand und erläuterte ihr die Valaze-Produktpalette. Nellie staunte. Sie erfuhr, dass jede Frau einen anderen Hauttyp habe, dass jede ihre individuelle Pflege brauche und dass Reinigung, Erfrischung und Nahrung der Haut mit ganz verschiedenen Essenzen, Lotionen und Cremes zu bewerkstelligen seien. Helena selbst war der beste Beweis dafür, dass Valaze-Creme etwas taugte. Wer konnte eine schönere Haut haben? Auch sonst war die klein gewachsene Person ziemlich reizvoll. Dunkle, weit auseinanderstehende Augen leuchteten in einem ebenmäßigen Antlitz; dichtes, pechschwarzes Haar war im Nacken zu einem Knoten geschlungen.

„Ich habe mir die nötigen Kenntnisse während meines Medizinstudiums angeeignet“, sagte Helena Rubinstein, „die Zusammensetzung meiner Cremes und Lotionen wird von mir selbst ständig verbessert.“

„Werden Sie mir mitteilen, was alles in so einer Creme drin ist?“, fragte Nellie neugierig.

„O nein, das kann ich nicht tun“, lächelte Helena. „Die Formel ist geheim.“

„Ich verstehe.“ Nellie klappte ihren Fächer zu. „Bitte packen Sie mir drei Tiegel dieser vielversprechenden Creme ein. – Aber über Ihren Werdegang erzählen Sie mir doch noch ein wenig …?“

Während Helena die Creme in drei Näpfchen füllte, gab sie der berühmten Kundin einen kurzen Einblick in ihr Leben. Sie sei sechsundzwanzig Jahre alt, aus Krakau in Polen gebürtig, wo ihr Vater Horaz Rubinstein ein weitläufiges Landgut besitze. Während ihres Medizinstudiums habe sie sich in ihren Kommilitonen Stanislaw verliebt und ihn heiraten wollen, aber der Papa habe Nein gesagt und sie zu Verwandten nach Wien geschickt, damit sie dort auf andere Gedanken komme und womöglich einen passenderen Mann finde.

„Ich stellte dann fest: Ich wollte überhaupt nicht heiraten, stattdessen mein eigenes Geschäft eröffnen. Kosmetik hat mich immer schon fasziniert. Hier in Australien leben zwei meiner Onkel. Hierher wollte ich auswandern und ein Unternehmen gründen. Wie Sie sehen, habe ich es geschafft.“

Nellie schaute sich um und nickte begeistert. Der Salon war mit weißen Vorhängen, leichten Korbmöbeln und viel Blumenschmuck wirklich hübsch eingerichtet, kein Wunder, dass die Damen sich gerne hier aufhielten und die wohlriechenden Salben erwarben. „Ich werde meine Kolleginnen zu Ihnen schicken“, sagte Miss Stewart zum Abschied. „Machen Sie sich auf eine kleine Invasion gefasst. Allein unser Ballett besteht aus zwanzig Mädchen, die alle schön sein wollen.“ Bevor sie ging, schrieb sich Nellie die Adresse der Maison de Beauté auf einen Zettel und dachte bei sich: Unglaublich, was diese kleine Frau auf die Beine gestellt hat.

Das war es in der Tat. Aber noch in einem anderen Sinn als in dem der wohlmeinenden Nellie Stewart, denn nur wenig von dem, was Helena Rubinstein erzählt hatte, entsprach der Wahrheit. Es stimmte, dass sie etwas von Kosmetik verstand und ständig darum bemüht war, mehr zu erfahren. Ihre Erzeugnisse waren wirklich hilfreich bei den Bemühungen der Frauen, ihren Teint frisch zu halten, und Helenas Ehrgeiz, ein eigenes Geschäft zu führen, war echt und ungewöhnlich. Aber sie hatte niemals Medizin studiert, und ihr Vater Horaz, Hertzel genannt, besaß auch kein Landgut. Er handelte mit Kerosin und war Eierverkäufer auf dem Wochenmarkt von Krakau, Helena war im Judenviertel Kazimierz zur Welt gekommen. Sie war die älteste von acht Töchtern und wuchs in Armut auf. Aber die Familien Rubinstein und die ihrer Mutter Augusta Silberfeld waren groß und weitverzweigt, sie lebten außer in Krakau in Wien und Antwerpen und sogar in Australien. Beide Familienzweige brachten etliche Rabbis und Gelehrte hervor, die Rubinsteins konnten ihre Verwandtschaft gar bis zu Raschi von Troyes ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen, einem berühmten Kommentator der Bibel und des Talmud. Man unterstützte einander und brachte es zu einer kleinbürgerlichen Solidität. Dennoch musste Gitel, wie Mutter Augusta genannt wurde, überall sparen, bei Brot, Butter, Seifen und Kerzen. Der Vater war kein geborener Geschäftsmann. Er war ein Büchernarr und sorgte dafür, dass seine Töchter zur Schule gingen; die Mutter hielt auf gute Manieren, saubere Kleider und gepflegtes Haar. Helena besuchte die Jüdische Schule im Viertel, mit sechzehn Jahren ging sie ab, so war es für Mädchen üblich. Der Vater nahm seine Erstgeborene in die Pflicht: „Weil er keinen Sohn hatte, wurde es ihm zur Gewohnheit, seine Pläne und Projekte mit mir zu besprechen.“

In Wien hatte sie tatsächlich bei Verwandten gelebt und gearbeitet, aber ein Medizinstudent mit Namen Stanislaw hatte ihr nie einen Antrag gemacht. Es stimmte, dass sie in Australien zunächst bei ihrem Onkel Bernhard untergekommen war. Bei ihrer Ankunft in Coleraine vor sechs Jahren war sie sechsundzwanzig gewesen, mithin jetzt zweiunddreißig. Sie sah aber, nicht zuletzt wegen ihrer gepflegten Haut, deutlich jünger aus. Eines indessen war wirklich wahr, und das war das Wichtigste: Sie hatte alles allein geschafft, als junge Frau ganz auf sich gestellt, als Zuwanderin aus dem fernen Polen, ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld, ohne nennenswerte Unterstützung, ja sogar gegen die Pläne und Wünsche ihrer Familie. Und sie hieß nicht einmal Helena. Die Eltern Rubinstein hatten ihre älteste Tochter Chaja genannt. Den Namen Helena hatte sie sich selbst gegeben.

Krakau gehört zur Zeit von Chajas Geburt im Jahr 1870 zur kaiserlichen und königlichen Monarchie Österreich-Ungarn; die südpolnische Stadt nahe der russischen Grenze mit einer der ältesten Universitäten Europas und der tausend Jahre alten Wawel-Kathedrale auf dem Hügel war immer schon ein Zentrum der Wissenschaft, der Industrie und der Kultur. Die heimliche Hauptstadt Polens, wie sie nach der dritten Teilung des Landes bis heute genannt wird und die sie bis 1596 in der Tat gewesen ist, besteht zu dieser Zeit mit ihren rund 50.000 Einwohnern zu einem Drittel aus Juden – die bilden damit eine der größten jüdischen Gemeinden Europas. Unter den Habsburgern hat das Viertel Kazimierz, in dem die meisten Juden wohnen, seinen Ghetto-Charakter verloren, die Mauer ist gefallen, aber wegziehen möchten die meisten dann doch nicht, sie fühlen sich hier zu Hause. Chajas Geburtshaus steht in der Szerokastraße, dem Herzstück von Kazimierz. In dieser Straße mit dem charakteristischen Kopfsteinpflaster gibt es vier Synagogen, so viele wie sonst nirgends auf so engem Raum. Auch an Läden und Wochenmärkten ist kein Mangel. Die Menschen hier leben dicht an dicht, ob wohlhabend oder ärmlich, den verschiedenen Gerüchen und Geräuschen, den Gebeten und Gesängen kann niemand entkommen. Die Kazimiersker sprechen Polnisch oder Jiddisch, oft eine Mischung aus beidem, wie auch bei den Rubinsteins. Man kennt, grüßt und hilft einander, aber es gibt auch Missgunst. Und Geheimnisse. Nirgendwo existieren so viele klandestine Widerstandsnester gegen die Fremdherrschaft über Polen wie in Kazimierz. Die Familie Rubinstein zieht oft um, bleibt aber immer im Ghetto. Das also ist der Schauplatz von Chajas Jugend: ein lebendiges Viertel, in dem die Juden unter sich sind, von wo sie es aber auch nicht weit haben zum großen Marktplatz Rynek, zur Universität und zum Schloss.

Als Erste in der Geschwisterreihe ist Chaja früh schon die Stellvertreterin der Mutter, sie schlichtet Streit unter den Mädchen, bittet beim Vater um kleine Vergünstigungen und nimmt der Mutter Arbeit mit der Wäsche und in der Küche ab. „Schon als sehr junges Mädchen musste ich meiner Mutter zur Hand gehen und die lebhafte Kinderschar beaufsichtigen. Wenn du das älteste von acht Geschwistern bist, gewöhnst du dich daran, alles allein hinzukriegen, frühzeitig Verantwortung zu tragen und Tatkraft zu entwickeln.“

Sie hilft auch im Laden aus, kommt mit der Buchführung besser zurecht als der immer ein wenig zerstreute Vater. Mit einem Wort: Sie hat eine kurze Kindheit. Einmal, Chaja ist noch nicht mal fünfzehn, ist der Vater durch einen Hexenschuss ans Bett gefesselt und kann nicht nach Lemberg fahren, wo er einen wichtigen Vertrag aushandeln muss. Die Älteste bringt dem Vater das Essen ins Schlafzimmer und findet die Mutter in Tränen aufgelöst. Diese Verhandlungen in Lemberg sind unumgänglich, wenn der Vater sie nicht führen kann, wird die Familie erneut Schulden machen müssen. „Kannst du dich nicht doch aufraffen?“, bittet Gitel ihren Mann. Der stöhnt nur. Da sagt Chaja:

„Ich fahre!“

„Unmöglich.“

„Niemals!“

„Was denkst du dir bloß!“

Aber die Tochter besteht darauf, dass sie nach Lemberg fahren und den Vertrag abschließen wird. Die Eltern sehen einander an. Die Mutter seufzt. Der Vater stellt eine Vollmacht aus.

„Hör genau zu und rede nur das Nötigste“, sagt Gitel. Der Junge, der manchmal im Laden mitarbeitet, soll sie begleiten. Und so vertritt das blutjunge Fräulein Rubinstein ihren Vater in Lemberg bei einem wichtigen Termin. Sie sitzt mit den verdutzten Partnern ganz ernst und aufrecht am Tisch und erreicht all die Konditionen, die ihrem Vater wichtig sind. Dann unterschreibt sie. „Danke, meine Herren.“ Auf der Rückfahrt nach Krakau ist sie so froh wie nie. „Ich hatte einen Vorgeschmack darauf erlebt, was geschäftlicher Erfolg bedeuten kann.“

Trotz dieser frühen Verantwortung ist Chaja kein Kind von Traurigkeit. Sie nimmt gern und oft an Tanzveranstaltungen teil, geht mit Freundinnen in der Nähe der Universität spazieren und verguckt sich dort in einen gut aussehenden Studenten, der, so hört sie, Stanislaw heißt. Leider nimmt der junge Mann keine Notiz von ihr. Auf dem Tanzboden hat sie mehr Erfolg. Denn sie versteht es, sich schick anzuziehen und ihr volles schwarzes Haar so aufzutürmen, dass es sich beim Tanzen löst und effektvoll über die Schultern fällt. Die Freundinnen und die Schwestern bewundern ihren Geschmack und ihren Schönheitssinn. Die Mutter allerdings fürchtet manchmal, ihre Erstgeborene könnte aus der Art schlagen und mehr wollen als das, was in Reichweite liegt. Und zwar mit Recht. Irgendwann fühlt sich Chaja zu Hause nicht mehr wohl. Die elterliche Wohnung ist vollgestopft mit seit Generationen vererbten Möbeln, auch mit zugekauften vom Flohmarkt, viele Stile sind eklektisch miteinander vermischt. Und dann stehen und liegen auch überall antiquarische Bücher herum, die der Vater leidenschaftlich sammelt. Das gefällt Chaja immer weniger. Zu eng ist es zu Hause, zu überladen und überhaupt zu altmodisch. Sie hat ganz andere Vorstellungen davon, wie eine zeitgemäße Einrichtung aussehen müsste. Mit ihrer um ein Jahr jüngeren Schwester Pauline teilt sie sich ein Zimmer und ein mächtiges Bett aus Rosenholz. Das erinnert sie an einen Katafalk, der ihr Albträume beschert; so manches Mal muss Pauline ihr die Hand halten und sie beruhigen, wenn sie nachts schweißgebadet aufschreckt. Chaja will das holzwurmverseuchte Monstrum loswerden, bevor sie darin erstickt. Und sie weiß auch schon, wie. Und was stattdessen besser passen würde.

In den Seitenstraßen rund um den Rynek hat sie in einigen Schaufenstern bereits gesehen, was ihr gefällt. Der Rynek Glowny ist der zentrale Marktplatz der Stadt. In vielen polnischen Großstädten gibt es diese rechteckigen barocken Plätze, der in Krakau gehört mit seinen vier Hektar zu den größten. Als in der Stradomstraße ein Gebrauchtmöbelladen seine Pforten öffnet, entschließt sich Chaja nach ausgedehntem Schaufensterbummel, den Laden zu betreten.

„Das sind feinste Stilmöbel. Sie brauchen gar nicht weiter zu suchen, etwas Besseres werden Sie auch in Wien nicht finden“, ist der Inhaber überzeugt.

Chaja gefallen die Sessel, die Nachttische und die Betten sehr, doch sie hat nicht das Geld dafür.

„Sie scheinen sich ja auszukennen“, schmeichelt der Händler, „wenn Sie mir Ihre alten Möbel in Zahlung geben, gewähre ich Ihnen einen Ratenkredit. Ich gebe Ihnen diesen Armsessel hier zum halben Preis und den Standspiegel noch gratis obendrauf. Was sagen Sie?“

Chaja will die Möbel unbedingt haben. Eigentlich ist sie ihrem Wesen nach eher zurückhaltend, fast scheu, sie hört lieber zu und beobachtet. Doch wenn es um Geschäfte geht, ums Kaufen und Verkaufen, ums Verhandeln, dann kommt ihr anderer Wesenszug zum Vorschein, dann ist sie stark und selbstbewusst, zielorientiert und zäh in der Sache. Wer mit ihr verhandelt, bekommt bald Respekt vor diesem nur 1,45 Meter großen Energiebündel, davon können Vaters Lemberger Geschäftsfreunde schon ein Lied singen. Jetzt steht sie da im Möbelladen und schaut dem Inhaber ernst ins Gesicht.

„Naja, schön sind die Sachen ja, aber wenn ich demnächst in Wien bin, werde ich weitere Angebote prüfen. Sollten Sie sich aber bereits jetzt für einen Preisnachlass entscheiden, könnten wir einig werden.“

Und so kommt es. Sie wird schon einen Weg finden, die Raten zu begleichen. Nun muss sie nur noch dafür sorgen, dass ihre Eltern nichts merken, wenn die neue Einrichtung geliefert und der alte Plunder entsorgt wird. Sie werden sich schon freuen, wenn die neuen Möbel erst einmal im Haus stehen und ihre Wirkung entfalten, denkt Chaja. Als Zeitpunkt für die Lieferung kommt ihr der Sabbat gerade recht. Salomon und Rebecca, Mutters Eltern, haben die ganze Familie in ihr altes Haus außerhalb von Kazimierz eingeladen. Um nicht mitgehen zu müssen, schützt Chaja eine Migräne vor. Gitel ist erstaunt, dass ihre Älteste nicht dabei sein will, immerhin ist das Kind Rebeccas Lieblingsenkelin. Gerne macht die Großmutter dem Mädchen Geschenke wie bestickte Taschentücher oder Spitzenkrägen. Da werden die Geschwister jedes Mal neidisch. Zu ihrem fünfzehnten Geburtstag hat ihr Rebecca gar eine Perlenkette überreicht, die Chaja ein Leben lang in Ehren halten wird. Außerdem würde sie ja noch Stass verpassen, den Hausmeister der Großeltern, der täuschend echte Puppenhäuser und Miniaturmöbel baut. Chaja ist ganz vernarrt in solche Sachen, bislang hat sie noch keinen Besuch bei der Großmutter versäumt.

„Bist du sicher?“, fragt Gitel ein letztes Mal.

„Ja, ich muss mich ausruhen, ich kann nicht mit.“

„Kommt, wir sind schon spät dran, wir müssen los“, ruft der Vater dazwischen. „Wenn unsere Große unbedingt an der Matratze horchen will, soll sie doch.“

Und los geht’s, endlich ist Chaja allein.

Sie ist schon mehrmals ungeduldig ans Fenster getreten, denn jede Minute kann der Lieferwagen um die Ecke biegen. Gerade als die Kutsche mit der Mischpoke abgefahren ist, kommen die Möbel. Chaja verbringt den ganzen Tag damit, ihr Zimmer neu einzurichten. Auf das neue Bett legt sie eine Tagesdecke, die sie eigens dafür bestickt hat – wie ihre Mutter ist sie sehr geschickt in feinen Handarbeiten. Entzückt von dem Ergebnis wartet sie gespannt auf die Rückkehr der Familie. Ganz sicher werden die Eltern beeindruckt sein. Als sie am frühen Abend schließlich eintreffen und der Vater die neue Einrichtung zu Gesicht bekommt, erstarrt er.

„Das kann nicht wahr sein, meine Erstgeborene ist meschugge“, ruft er. „Vollkommen plemplem. Ein Dibbuk muss ihr den Kopf verdreht haben. Was bildest du dir ein? Unsere Möbel gegen das hier einzutauschen?! Wo hast du das her? Was denkst du dir bloß?“ Erbost läuft Hertzel zu dem Möbelhändler in der Stradomstraße und macht das Geschäft rückgängig. Für teures Geld muss er seinen Besitz zurückkaufen. Chaja versteht die Welt nicht mehr. „Niemals werde ich den Ausdruck unbändigen Zorns in seinem Gesicht vergessen, als er den Raum sah. Es war offensichtlich, dass sein Herz zu zerspringen drohte. Bis zum heutigen Tag habe ich mich nie mehr von etwas getrennt, ohne ausgiebig darüber nachzudenken und mir Rat zu holen“, erinnert sie sich später.

Gitel Rubinstein war eine elegante Dame. Sie trug eine Perücke, wie es sich für eine Frau unter orthodoxen Juden geziemte, das künstliche schwarze Haar war im Nacken zu einem Dutt zusammengebunden. Peinlich genau beachtete sie Gebräuche und Traditionen, das hinderte sie jedoch nicht daran, großen Wert auf ihr Äußeres zu legen. Schönheit war ebenso wichtig wie die Reinheit der Seele, fand sie. Das war die Botschaft, die sie an ihren Nachwuchs weitergeben wollte. Abend für Abend salbte sie die Gesichter ihrer Kinder mit der Schönheitscreme ihres ungarischen Bekannten Jakob Lykusky, der sein Produkt in Apotheken und auch im Laden der Rubinsteins in Kommission gab. Es enthielt angeblich eine Mischung aus Walrat, Kräutern, Mandelmilch und der Rinde einer Konifere aus den Karpaten, niemand kannte die genaue Zusammensetzung – außer natürlich Lykusky selbst. Gitel schwor auf seine Creme. Aber auch für die Haarpflege tat sie manches. Vorm Schlafengehen wurde der dunkle Schopf jedes Mädchens mit hundert Bürstenstrichen gepflegt, wobei alle mitzählten – ein Ritual, das sehr beliebt war bei der Mutter, den Töchtern und dem Vater, der ab und an zusah. Gitel war öfter zornig auf ihren Mann, der so wenige praktische Qualitäten besaß und nie so viel verdiente, dass man ein Sümmchen hätte zurücklegen können – etwa für die Aussteuer der Mädchen. Aber sie fühlte sich gut als Mutter so vieler hübscher Sprösslinge, wenn sie auch manchmal mit Schmerzen daran denken musste, dass sie außerdem noch vier Söhne geboren hatte, die ihr aber bald wieder weggestorben waren. Nun wuchsen die Töchter heran. Sie waren lebhaft, aber brav und machten ihr wenig Sorgen. Mit einer Ausnahme: der Ältesten. Seit dem Vorfall mit den Möbeln war eine Spannung zwischen Chaja und Hertzel entstanden, die sich nicht wieder lösen wollte. Der Vater war in eine Art Alarmzustand geraten, er kannte sich mit seiner Ältesten nicht mehr aus und kontrollierte jeden ihrer Schritte. Sie würde ihm, das verlangte er, von nun an bedingungslos gehorchen. Die Stimmung im Elternhaus war getrübt und besserte sich nicht wieder. Chaja war ganz deprimiert.

„Wie lange soll das noch so gehen?“, fragte sie ihre Mutter.

„So lange, bis du verheiratet bist. Und dann wirst du deinem Mann gehorchen.“

Die Jahre verstrichen. Chaja arbeitete gern im Geschäft und half wie gewohnt ihrer Mutter, aber sie wusste auch, dass ihre Tage im Elternhaus gezählt waren. Die vorwurfsvollen Blicke der Mutter, wenn sie mal wieder einen Verehrer entmutigt hatte, die knarrende Stimme des Vaters, wenn er ihr im Laden Anweisungen gab – sie konnte all das kaum noch ertragen. Ihr war klar, wie die Eltern redeten, wenn sie miteinander allein waren. Denn sie horchte an der Tür.

„Welcher Mann will sie schon haben?“, hörte sie Gitel klagen. „Jeder weiß doch, wie aufmüpfig sie ist. Fünf Anträge hat sie schon abgelehnt, dabei ist sie über zwanzig!“

„Ohne eine großzügige Mitgift wird niemand sie nehmen wollen“, ergänzte Hertzel. „In ihrem Alter wird sie nur noch Männer finden, die von anderen Frauen abgelehnt worden sind. Fallobst. Restposten.“

Den Eltern blieb nichts übrig, als für Chaja einen Schadchen, einen gewerbsmäßigen Heiratsvermittler zu engagieren und weiterhin im Bekannten- und Verwandtenkreis nach einem Bräutigam Ausschau zu halten. Denn bevor die älteste Tochter nicht verheiratet war, konnten ihre Schwestern Pauline, Rosa, Regina, Stella, Ceska, Manka und Erna ebenfalls nicht heiraten, so wollte es der Brauch.

Chaja litt darunter, dass sie ihre Eltern enttäuschte, aber sie war nicht bereit, ihr Leben unter der Fuchtel eines Ehemannes zu verbringen, der womöglich ein Mensch wäre wie Schmuel, vom Schadchen jüngst vorbeigeschickt. Schmuel war doppelt so alt wie Chaja, dick und kahl, wie sollte sie sich zu einem zweiten Blick auf ihn durchringen – von einem Jawort ganz zu schweigen. Der einzige junge Mann, der schön genug gewesen war, um für Chaja als Ehemann in Frage zu kommen, hieß Stanislaw – und der war unerreichbar für sie. Ach, ihr war das Haus in der Szerokastraße, war Kazimierz, ja ganz Krakau schon längst zu eng geworden, und wann immer sie sich im alten Rosenholzbett vorm Einschlafen in Gedanken verlor, sah sie sich – woanders. Weit weg. Vielleicht in Wien. Oder auf einem Ozeandampfer, unterwegs zu einem fernen Kontinent. Sie wusste, die Mutter hatte Verständnis. Ihr würde sie sich anvertrauen.

Als Gitel vernahm, dass ihre Große das Haus verlassen wollte, ohne zu heiraten, war sie einerseits erleichtert, das Mädchen sein Geschick in die eigenen Hände nehmen zu sehen, andrerseits besorgt, denn sie hätte sich für Chaja nichts so innig gewünscht wie einen Gatten. Es gab aber für ehescheue Mädchen immer den Ausweg, als Haushaltshilfe oder Kinderfrau in anderen Familien unterzukommen, und wenn das nun Chajas Wunsch war, sollte es so sein. Hertzel würde sein Einverständnis verweigern, dachte sie, aber sie würde ihm zureden. Tante Rosa, die in der Nähe wohnte, hätte wohl nichts dagegen, ihre Nichte bei sich aufzunehmen. Und dann könnte sie, Gitel, endlich darangehen, sich nach einem Heiratskandidaten für Pauline umzusehen.

„Nein, Mutter, zu Tante Rosa möchte ich auf keinen Fall“, sagte Chaja. „Ich will ja gerade raus aus Krakau. Wie wäre es mit Tante Chaja Silberfeld, die in Wien lebt? Der könnte ich behilflich sein – und ich könnte Deutsch lernen! Magst du ihr nicht einen Brief schicken und sie fragen, ob sie eine Hilfe braucht?“

Gitel überlegte. „Deine Namenspatronin heißt inzwischen Splitter“, sagte sie, „Schwager Liebisch betreibt ein gut gehendes Pelzgeschäft. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hilfe im Geschäft ist immer willkommen. Und du, meine Große, verstehst dich ja sogar auf Buchführung. Ich setze mich gleich hin und schreibe ihr.“

Die Familiensolidarität bewährte sich. Gitels Schwester fand sich bereit, die Nichte bei sich aufzunehmen. Chaja jubelte. Mutter freute sich, und Vater musste es hinnehmen.

Das junge Fräulein Rubinstein reiste mit großem Gepäck, denn was sie da vorhatte, war keine Spritztour, sondern ein Auszug. In Wien sollte ein neues Leben für die Vierundzwanzigjährige beginnen. Sie verstaute all ihre feinen, selbst genähten Kleider in großen Reisekisten, dazu ihre Wäsche, Hüte, Stiefeletten, die Spitzenkrägen der Großmutter Rebecca und den Sonnenschirm. Insgeheim hoffte Gitel, ihre Älteste würde in der Residenzstadt endlich den richtigen Mann finden. Der Vater brummelte zum Lebewohl ein paar Worte, ohne seine Tochter anzusehen.

Der war es gleichwohl leicht ums Herz. „Ich zählte die Tage bis zu meiner Abreise“, schrieb sie in ihren Erinnerungen. Sie sehnte sich danach, es den Ihren und sich selbst zu beweisen, dass sie auf eigenen Füßen stehen und vorangehen konnte. Und die Tante und der Onkel waren sehr freundlich zu ihr. Sie zeigten ihr Wien, das mit seinen barocken Palästen, verwunschenen Parks und vornehmen Cafés eine so ganz andere Ausstrahlung besaß als das provinzielle Krakau. Chaja machte große Augen angesichts all dieser Pracht, aber sie hatte nicht die Absicht, sich selbst in den Cafés und Tanzbars umzutun. Die Eltern waren für ihre Reisekosten aufgekommen und hatten ihr etwas Zehrgeld für die erste Zeit mitgegeben, das hielt sie zusammen. Zuerst wollte sie Geld verdienen, dann konnte auch etwas ausgegeben werden. Und sie bat schon bald nach ihrer Ankunft, im Pelzgeschäft arbeiten zu dürfen.

Tante und Onkel staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie sich Chaja im Laden machte. Sie wusste die Ware zu drapieren, die Kunden zu empfangen und die Kasse im Auge zu behalten. Schon bald überließ ihr der Onkel die Kundenberatung ganz, denn darin war die kleine Nichte richtig professionell. So zurückhaltend sie sonst war und so unsicher in der deutschen Sprache – wenn es darum ging, einer Dame, die sich für einen Pelz interessierte, die Ware zu erklären, sie über Herkunft und Verarbeitung zu informieren und ihr dann vielleicht einen ganz anderen Mantel als passenderen zu empfehlen, war Chaja so einfallsreich und beredt, dass einem die Ohren klingen konnten. Sie vermied es, Kundinnen etwas aufzuschwatzen, sie versuchte immer, den richtigen Pelz für die jeweilige Dame herauszufinden, sie erzeugte eine Atmosphäre der Freude an schönen Dingen, die es den Damen – aber auch Herren kauften bei Splitter Geschenke ein – erleichterte, ihre Wahl zu treffen. „Die Kleine ist eine geborene Verkäuferin“, sagte Liebisch zu seiner Frau. „Wir können Gott danken, dass sie zu uns gekommen ist.“ Chaja schrieb nach Hause, dass sie sich im Geschäft unentbehrlich gemacht habe – was der Wahrheit entsprach.

Nach zwei Jahren allerdings ging die ersprießliche Zusammenarbeit der Splitters mit ihrer Nichte zu Ende. Die Splitters entschieden sich für eine Verlegung des Geschäfts nach Antwerpen, und im dortigen Laden, auch in der vorläufigen Unterkunft, war für ihre Verwandte kein Platz. Dennoch wollten die Splitters sie gerne mitnehmen, sie überlegten hin und her, ob es wohl möglich sein könnte, sie bei der Buchführung einzusetzen, bis Chaja sagte:

„Ich danke euch für alles. Ich habe viel gelernt. Ich möchte in Antwerpen keine Last für euch sein. Tante Chaja, deine Brüder Bernhard und Louis leben in Australien. Ich habe schon oft daran gedacht, die Onkel zu besuchen und vielleicht auch – dort zu bleiben. Es heißt, dass es drüben Arbeit für alle gibt. Was meint ihr?“

Tante Chaja und Onkel Liebisch sahen einander an und dann der Nichte ins Gesicht, um rauszufinden, ob sie das ernst meinte. Sie meinte es ernst. Sie hatte schon länger darüber nachgedacht. Ihre Wanderlust hatte sich wieder geregt. Mit Macht.

„Wir werden deine Eltern fragen müssen“, sagte die Tante. „Wenn du wirklich entschlossen bist … Aber bedenke, mein Kind: Onkel Bernhard züchtet Schafe!“

„Ich weiß. Er ist Witwer und braucht bestimmt Hilfe im Haushalt. Was ich suche, versteht mich, ist das Unbekannte und die Herausforderung. So bin ich nun mal. Australien!“

Chaja hatte eigentlich keine rechte Vorstellung von Australien. Sie hatte von der enormen Weite des Landes gehört, von der Hitze, der Wildnis und auch von den schnell wachsenden Städten. Sie dachte, wenn sie Weite und Wildnis hörte, an Freiheit. Nachdem die Eltern ihrem Auswanderungsplan zugestimmt hatten, setzte sie einen langen Brief an den Onkel Bernhard Silberfeld auf mit der Bitte, bei ihm in Coleraine wohnen und sich nützlich machen zu dürfen. Es dauerte eine Weile, bis die Antwort kam; sie war positiv. Bernhard Silberfeld, Schafzüchter und Besitzer eines Ladens mit Waren für den täglichen Bedarf, war bereit, seine Nichte bei sich aufzunehmen. Wenngleich er sich doch fragte, ob diese staubige einsame Gegend für eine junge Frau aus der Stadt das Richtige sei. Noch dazu so weit weg von zu Hause, hier kannte sie doch niemanden. Chaja selbst aber stellte sich diese Fragen nicht.

Ihre Eltern taten es auch nicht. Hertzel und Gitel wussten: Die Tochter hatte keinen Beruf gelernt. Und sie war ohne Mitgift. Sämtliche Bewerber um ihre Hand hatte sie brüsk zurückgewiesen. Sie war praktisch nicht vermittelbar, weder auf dem Heirats- noch auf dem Arbeitsmarkt. Für eine junge Frau in ihrer Lage war Auswandern sehr wohl eine Möglichkeit, die sie und auch ihre Familie das Gesicht wahren ließ – es war eine Notlösung. Chaja hatte keine Ahnung, was sie auf dem fernen fünften Kontinent erwartete, sie war jedoch willens und bereit, ein neues Leben anzufangen. Ihre Mutter verkaufte eines ihrer letzten Schmuckstücke und schickte der Tochter das Geld nach Wien – mitsamt zwölf Tiegeln ihrer kostbaren Gesichtscreme nach dem Rezept des Jakob Lykusky. Die Splitters, Silberfelds und Rubinsteins, die Großeltern, weitere Verwandte und Bekannte gaben Geld für die lange Überfahrt. Damit kam Chaja als allein reisende Frau in der Kabinenklasse unter, was jeden Zweifel an ihrer Ehrbarkeit zerstreute. Sie packte abermals ihre Sachen, auch das weiße Faltenkleid kam in den Koffer, die Schuhe mit den hohen Absätzen, der Pelzkragen – ein Geschenk von der Tante – und der Sonnenschirm. Zunächst ging es per Zug nach Genua und von dort mit der Prinzregent Luitpold, einem Reichspostdampfer der Bremer Reederei Norddeutscher Lloyd, durch den Suezkanal über den Indischen Ozean nach Australien, in den Hafen von Melbourne.

Auf dieser Reise, die insgesamt drei Monate dauert, da das Postschiff auf großer Fahrt öfter anlegt, etwa in Neapel, Alexandria, Aden und Bombay, lernt Fräulein Rubinstein drei junge Männer kennen, die ihr sogar Heiratsanträge machen: zwei kleine Italiener, mit denen sie sich überhaupt nicht verständigen kann, und einen schnauzbärtigen Engländer. Ihre Deutschkenntnisse, so fragmentarisch sie sind, ermöglichen ihr den Kontakt zu Schweizern, Österreichern und Deutschen. Sie ist beliebt unter den Passagieren, man unterhält sich gern mit ihr. Aber man rätselt. Was ist das für ein Mädchen, das da ohne Anstandsdame im Schlepptau reist? Meist sind es leichtlebige Tänzerinnen oder Prostituierte, die ohne Begleitung unterwegs sind – auf der Flucht vor wem auch immer. Oder einsame Frauen, die mehr oder weniger verzweifelt einen Mann suchen. Dieses Fräulein namens Helena Rubinstein aber ist weder das eine noch das andere. Sie ist allein, aber sie kann sich behaupten. Ihr eignet eine gewisse Unnahbarkeit, etwas Resolutes, ja fast Gebieterisches.

Helena? Ja, die junge Frau nutzt die Gelegenheit, sich fern der Heimat und der sozialen Kontrolle gänzlich neu zu erfinden. Ein neuer Name ist da sehr hilfreich. Helena Rubinstein, mit diesem Namen hat sie sich in die Passagierliste eingetragen, damit ersetzte sie den hebräischen Namen Chaja, der strahlendes Leben bedeutete, durch das griechische Helena, das dieselbe Bedeutung hat. Sie spricht es seltsam aus, mit polnisch-jiddischem Akzent. Helena ist in der griechischen Mythologie die schönste Frau ihrer Zeit. So schön, dass jeder Mann sie besitzen möchte. Doch die schöne Helena aus Krakau ist nicht auf Männerjagd. Soll sie sich etwa Gefahren wie Schiffbruch, Unfall und Krankheit aussetzen, nur um schließlich im Hafen der Ehe zu landen? Doch sie fällt nicht nur auf, weil sie allein unterwegs ist. Sie ist schon auch eine besondere Erscheinung. Wegen ihrer geringen Größe hält man sie trotz ihres Alters für ein junges Mädchen, obwohl ihre weiblichen Rundungen ausgeprägt sind. Aus praktischen Gründen und wohl auch, weil sie es von der Mutter kennt, bindet sie die Haare zu einem Chignon, das lässt sie strenger wirken. Meist trägt sie ein Kleid mit Stiefeletten, einen Spitzenkragen und einen Sonnenschirm. Ihre Haut ist zart und hell wie Porzellan, diesen blassen Teint schützt sie sorgfältig gegen die Sonne. Auf dem Schiff macht sie die Bekanntschaft zweier Engländerinnen, die ihr hübsches Gesicht bewundern und sich ihrer ein wenig annehmen. Lady Susanna, die mit dem Sekretär des Gouverneurs von Queensland verheiratet ist – und Helen McDonald, die in Melbourne heiraten will. Beider Adressen vermerkt sie in ihrem Notizbuch, man kann ja nie wissen.

Im Hafen von Melbourne angekommen, fährt sie die restlichen 350 Kilometer weiter mit der Postkutsche bis nach Coleraine im Bundesstaat Victoria. Der kleine Ort mit seinen knapp zweitausend Einwohnern wurde erst fünfzig Jahre zuvor gegründet. Onkel Bernhard holt sie von der Station ab.

„Hallo Chaja, hier bin ich!“

„Ich heiße jetzt Helena, bitte nenn mich nur noch so.“

„Na gut, mir soll’s recht sein. – Ist dir nicht zu warm in der langärmeligen Bluse? Dein Schirm wird bald ziemlich schmutzig aussehen, und mit diesen hochhackigen Schuhen wirst du nicht weit kommen.“ Der Onkel spuckt ein Stück Kautabak aus und greift sich das Gepäck.

„Kannst du reiten?“ Als sie verneint, seufzt er und knurrt: „Als Erstes besorgen wir dir ein Paar Gummistiefel.“

Im Städtchen Coleraine, das lernt Helena bald, dreht sich alles um Schafe. Der Mensch kommt an zweiter Stelle, und er ist bäuerlich gekleidet, an Stil denkt hier niemand. Die Frauen in der Nachbarschaft tragen grobe Leinenkleider mit schmutzigen Säumen. Alle sprechen Englisch, Onkel Bernhard ziemlich radebrechend und mit Jiddisch vermischt, obwohl er schon viele Jahre hier lebt. So schnell wie möglich will Helena die Landessprache lernen. Dem Onkel ist dieser Ehrgeiz suspekt, er meint, die Schafe verstünden eh kein Wort. Er wünscht sich die Hilfe seiner Nichte auf der Farm. Da braucht sie nicht zu reden, und sie muss Gummistiefel tragen.

Die junge Einwanderin aber möchte sich lieber auf andere Art nützlich machen. Wie steht es denn um Silberfelds Laden – wie wäre es, wenn sie dort bediente und die Bücher führte? Dass sie das kann, hat sie doch schon in Splitters Wiener Pelzhandlung bewiesen. Außerdem will sie irgendwo einen Kurs belegen – um Englisch zu lernen. Der Onkel misst die zierliche Gestalt im weißen Kleid mit seinem Blick und zuckt die Achseln. „Diese Kleine ist wirklich nicht für die Viehwirtschaft geschaffen“, denkt er bei sich. Soll sie im Laden aushelfen und im Haushalt anpacken. Er will nicht mit ihr streiten, sondern den Familienauftrag erfüllen und sie so bald wie möglich an den Mann bringen. Er tut ihr den Gefallen und meldet sie in der Schule von Coleraine an. Sie darf dort am Englischunterricht teilnehmen.

Helena bezieht ein eigenes Zimmer im geräumigen Haus des Onkels, sie hilft der Haushälterin in der Küche und sortiert im Laden die Waren – sie kommt zurecht. Und in der ersten Zeit hat sie mit den Englischstunden, mit neuen Bekanntschaften in der Nachbarschaft und mit Besuchen im nahen Merino, wo Onkel Louis wohnt, auch allerlei Abwechslung. Aber nach einigen Monaten findet sie ihr Leben reichlich öde. Und als der Onkel, der sonst nicht viel redet, anfängt, einen gewissen jungen Mann aus der jüdischen Gemeinde öfter und mit Nachdruck zu erwähnen und auch noch zum Essen einzuladen, begreift Helena, was die Stunde geschlagen hat. Es ist die alte Leier: Sie soll heiraten.

„Ich mag diesen Galgenvogel nicht, Onkel“, mault sie. „Da ist nichts zu machen.“

„Ob du ihn magst oder nicht: Er ist Sattler. Sein Handwerk blüht. Alle bestellen bei ihm.“

„Umso besser für ihn. Was soll er da mit einer Frau?“

„Aber du weißt schon, Helena, dass deine Mutter sehnsüchtig auf eine gewisse Nachricht von mir wartet? Du wirst bald dreißig.“

„Das weiß ich selbst.“

„Worauf wartest du? Willst du einen Goj heiraten? Am Ende einen Goldsucher? Oder einen entlaufenen Sträfling?“

Helena steht auf und atmet tief durch. Jetzt wird sie dem Onkel ein für alle Mal klar machen müssen, dass sie nicht gedenkt zu heiraten. Und dass sie keine Lust hat, ihn noch weiter in die Synagoge zu begleiten. Ja, sie wird ehrlich mit ihm sein. An Kazimierz erinnert sie sich gern, sie hat als Kind in der Synagoge andächtig den Gesängen gelauscht. Auch die stille Frömmigkeit der Eltern konnte sie von Herzen respektieren. Doch als sie heranwuchs, hat sie festgestellt, dass etwas in ihr gegen Gott und Glauben aufbegehrte. Das muss sie dem Onkel erklären. Und sie tut es. Der Onkel schaut sie lange an.

„Kind, du machst dich unglücklich. Kein Glaube. Kein Mann. Wo soll das enden?“

„Wenn es einen Gott gibt“, sagt Helena, „dann hat er mich so gemacht, wie ich bin. Ohne Verlangen nach Gebet und ohne Verlangen nach Ehe. Auch ich bin sein Werk. Das solltest du anerkennen!“

Der Onkel schüttelt empört den Kopf. Er denkt weiter. Wenn die Nichte sich weigert, einen Mann zu nehmen, wird sie ihm zur Last fallen. So war das aber nicht gedacht. Er kann sie nicht ewig durchfüttern. Außerdem vermindert eine junge Frau im Haus seine Chancen auf eine Wiederverheiratung. Er wird mit Bruder Louis darüber reden müssen.

Der andere Onkel, der aus Merino, ist auch Schafzüchter. Er versucht, seiner Nichte das Reiten beizubringen. Talentiert, das sieht er gleich, ist sie nicht. Als er jetzt von Bernhard hört, wie renitent sie außerdem ist, sieht er sie mit anderen Augen. Im Pferdestall tritt er hinter sie und greift ihr mit beiden Händen an die Brust. Helena erstarrt. Dann dreht sie sich um, holt aus und schlägt dem Onkel mit ihrem Sonnenschirm nach Kräften auf den Kopf. Und stürzt davon. Ein Ochsenkarren nimmt sie mit zurück nach Coleraine. Der Mann auf dem Bock fragt nicht, und so kann Helena in Ruhe heulen.

Lange hat sie es nicht verspürt, und nun kommt es doch: das Heimweh. Wie rau, hart und brutal ist diese Welt, wie ungehobelt sind die Menschen. Da war doch das glänzende Wien etwas ganz Anderes, selbst Krakau besaß urbanes Flair im Vergleich zu Coleraine. Und die Menschen hatten Manieren. Großmutter Rebecca würde im Boden versinken, wenn sie erführe, was ihr Sohn Louis sich herausgenommen hat! Die Briefe, die Helena nach Hause schreibt und die sie von dort empfängt, trösten sie nicht mehr, sie denkt an Heimkehr. Aber wie würde sie sich fühlen daheim in Krakau, wenn sie bei den Ihren auf der Schwelle stünde – eine Verliererin, die es in der weiten Welt zu nichts gebracht hat? Nein, sie kann nicht zurück. Sie sieht ihre Schwestern vor sich, eine Hochzeit ist in Vorbereitung, die Mutter ganz aufgeregt. Bald wird sie die ersehnten Enkel wiegen – und ihre Älteste wird vergessen sein. Vergessen? Helena, allein im Geschäft und mit Abrechnungen beschäftigt, fühlt Tränen aufsteigen. Sie ist immer tapfer gewesen, all die Jahre in der Fremde, aber jetzt verlassen sie die Kräfte.

Da kommt eine Kundin in den Laden, eine Frau aus der Nachbarschaft. Helena putzt sich die Nase und winkt kurz mit der Hand.

„Hallo“, grüßt die Kundin und tritt näher. „Darf ich … darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?“

„Nur zu.“

„Was tun Sie, meine Liebe, dass Sie eine so wunderbar faltenfreie, helle Haut haben?“

Helena lächelt. „Ich meide die Sonne, benutze einen Sonnenschirm oder trage einen Hut. Wenn Sie da drüben mal schauen wollen. Wir haben eine große Auswahl. Der rote dort müsste Ihnen passen.“

Die Dame probiert den Hut und nickt. Sie zahlt und geht, und als sie an der Tür steht, ruft Helena: „Bitte kommen Sie morgen wieder. Ich habe noch etwas anderes für Sie.“

Von den zwölf Dosen mit Lykusky-Creme hat Helena noch einige übrig. Ihr kommt die Idee, diese Creme im Geschäft anzubieten, damit die Bewohnerinnen von Coleraine nicht länger Gesichter haben wie Seemänner und mit dreißig ausschauen wie fünfzig. Sie schließt den Laden und geht schnellen Schrittes heim. Ihre Cremedosen hat sie kühl gestellt – in Onkel Bernhards Keller. Lykuskys Wundermittel ist ergiebig, ein Tiegel langt für viele Monate. Wenn Helena den Inhalt der restlichen Dosen auf viele kleinere Töpfchen verteilt, hat sie noch ein ordentliches Angebot, das sie ins Schaufenster stellen und mit Preisschildern versehen kann. Wäre doch gelacht, wenn die Kundinnen nicht zuschlügen und Helena zu einem kleinen Extraverdienst verhülfen. Und tatsächlich, es spricht sich schnell herum, dass es bei Silberfeld etwas Besonderes zu kaufen gibt. Bald sind die Cremetöpfe ausverkauft. Helena ist es zufrieden. Und sie hat einen Plan.

Ich werde damit weitermachen, sagt sie zu sich. Ich werde Mutter bitten, mir noch mehr Dosen zu schicken. Aber wie lange wird es dauern, bis das Paket hier ist? Drei Monate? Und wenn ich es selbst versuche? Mir in der Apotheke von Sandford die Ingredienzien besorge und die Creme selbst anrühre? Ja, das könnte gehen. Mit der Mutter hat sie einmal darüber gesprochen, woraus die Creme denn wohl bestehe, sie weiß also, was sie zu besorgen hat. Zu der Apotheke im Nachbarort fährt der Onkel von Zeit zu Zeit, um sich ein Pflaster gegen Rückenschmerzen zu besorgen, dann nimmt er Helena mit. Mr Henderson, der Inhaber, ist ein freundlicher alter Mann, immer zu Scherzen aufgelegt. Ja, sie wird bei ihm einkaufen und die Creme selbst herstellen. Die Nachbarin war neulich schon wieder im Laden und wollte eine Dose als Geburtstagsgeschenk für ihre Schwester. Und es war keine mehr da. Helena weiß: Der Absatz wird nicht das Problem sein. Allein die Zufuhr. Wenn es ihr gelingt, die Creme selbst herzustellen, könnte sie irgendwann so weit kommen, sich mit einem Laden selbständig zu machen. Ihr schwindelt ein wenig, zugleich aber empfindet sie eine große Erleichterung und sogar Freude, denn endlich sieht sie vor sich einen Weg. Und der führt sie – nach Melbourne! Dort ist sie einst an Land gegangen und hat sich vor der Weiterfahrt nach Coleraine ein wenig umgeschaut. In Melbourne gibt es Leute, die gut aussehen wollen – wie in Wien. Schafe hat sie dort keine gesehen, dafür die neueste Mode. Helena hat ein Ziel.

Ihre Versuche, in des Onkels Küche eine Creme zu produzieren, schlugen indes fehl. Entweder war die Mischung aus Ölen, Kräutern, Wasser und Parfum zu flüssig oder zu fest, auch wollten sich die Bestandteile nicht recht verbinden, und Helena gab auf. Ich brauche mehr Wissen über Chemie, dachte sie. Und wer ihr da weiterhelfen konnte, war niemand anders als Mr Henderson. Wie der Alte in seinem weißen Kittel zwischen den Pülverchen und Pastillen hantierte, wirkte er sehr kompetent, und Helena hatte auch nie eine Hilfskraft in den nach Eukalyptus duftenden Räumen bemerkt. Ob er womöglich …? Bei der nächsten Gelegenheit bat sie ihn geradeheraus um eine Anstellung. Der Apotheker sah sie zweifelnd an und fragte: „Was sagt denn der Onkel dazu?“, doch Helena glaubte zu bemerken, dass er die Idee gut fand.

Als sie ihm ihr Leid mit den Inhaltsstoffen der Creme klagte, die sich nicht vermischen wollten, lachte er und dozierte:

„Emulsionen sind eine Wissenschaft für sich. Öl und Wasser stoßen sich ja ab – wie kriegt man es also hin, sie so zu mischen, dass eine glatte Konsistenz dabei herauskommt? Wenn Sie bei mir anfangen wollen, Miss Rubinstein, kann ich es Ihnen zeigen.“

Onkel Bernhard wurde von Helena vor vollendete Tatsachen gestellt. Eigentlich wollte er erst einmal an Vater Rubinstein schreiben, hatte auch, wie er zugab, einen weiteren Heiratskandidaten an der Hand, aber Helena war jetzt nicht mehr aufzuhalten. Von Onkel Louis’ Übergriff hatte sie noch nichts erzählt, sie war aber entschlossen, damit rauszurücken, wenn Onkel Bernhard sich ihr in den Weg stellte. Doch was sollte der machen – er ließ sie ziehen.

Helena hatte sich eine Mitfahrgelegenheit nach Sandford organisiert – ein Nachbar brachte sie mit der Kutsche dorthin, denn Onkel Bernhard krümmte keinen Finger. „Du bist starrköpfig wie ein Schaf!“ Er gab ihr noch ein paar unschöne Bemerkungen auf Jiddisch mit auf den Weg, und das war’s.

Apotheker Henderson zahlte seinem neuen Lehrling einen kargen Lohn, verlangte aber umso größeren Einsatz. Helena konnte auf dem Dachboden über dem Laden mietfrei wohnen, mit dieser Übereinkunft war sie zufrieden. Sie konnte viel von ihrem Lehrherrn lernen, sie war unabhängiger als je zuvor, und das war es schließlich, weswegen sie nach Australien ausgewandert war. Bei Henderson stand Helena lange Tage im Geschäft hinter dem Tresen, auch am Wochenende. Sie musste ihm beim Verkauf zur Hand gehen, die Chargen auflisten und die Gerätschaften in Ordnung halten. Natürlich hatte sie auch alle Hilfsdienste zu erledigen, die eine Lehre so mit sich bringt: schwere Kisten schleppen, waschen und trocknen, aufräumen und saubermachen, den Müll entsorgen, Einkäufe erledigen. Das alles machte ihr nichts aus, beim Onkel hatte sie doch auch den Haushalt in Schuss halten müssen, noch dazu ohne Bezahlung. Schwere Arbeit schreckte sie nicht. Und als Mädchen für alles hatte sie stets das große Ganze im Blick. Sie führte die Bücher, organisierte die Abläufe, dokumentierte und analysierte Rezepte und Versuchsanordnungen, kümmerte sich um die Werbung. Kurz: sie schlüpfte in die Rolle einer Unternehmerin. Von der Mutter aus Krakau trafen neue Cremetöpfe ein. Helena setzte den Preis ein wenig herauf und arrangierte die Dosen mit einem Blumenstrauß im Schaufenster der Apotheke.

Ihr gefiel der Kontakt mit der Kundschaft; die Frauen von Sandford suchten wie schon die von Coleraine neugierig ihre Nähe. Alle Kundinnen sprachen ihr Expertise, gar Autorität zu und saugten begierig auf, was Helena ihnen empfahl: die Sonne zu meiden, besonders zur Mittagszeit, einen Schirm zu verwenden und eine Creme aufzutragen. Bald schon waren die letzten Tiegel verkauft, neue mussten bestellt werden. So konnte es nicht weitergehen, eine Lieferung aus Europa dauerte einfach zu lange. Henderson ließ Helena wissenschaftliche Aufsätze und Gutachten lesen, die sie ihm referieren musste, im Gegenzug erlaubte er ihr nach Feierabend eigene Versuche in seinem Labor. In aller Ausführlichkeit unterwies er sie in der Herstellung von Emulsionen, er sprach von inneren und äußeren Phasen, dispersen Systemen und Tröpfchengrößen. Jetzt ging es darum, die verschiedenen Bestandteile der Creme ausfindig zu machen. Helena ging mit dem Mikroskop an die Analyse. Aber es gelang nicht, ihr fehlte noch immer das notwendige Know-how. Auch Viskosität und Haltbarkeit der Creme bereiteten Probleme: mal war die Mischung zu klebrig, dann wieder unter den schwierigen klimatischen Bedingungen schnell verdorben. Sie benutzte sich selbst als Versuchskaninchen und zog sich so manches Mal Hautreizungen, Verfärbungen oder kleine Pickel zu, die sie unter ihren Ärmeln verbarg. Doch dann erinnerte sie sich an etwas, worauf sie in Hendersons alten Büchern immer wieder gestoßen war.

Bei der Zubereitung von Salben musste ein bestimmter Eingangsstoff vorhanden sein, und das war Wollwachs, das Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen. „Genau, das ist es!“, rief sie. Aufgeregt sammelte sie alle Utensilien, die in Hendersons Apotheke zu finden waren, um Schafwolle auszuwaschen und so das Wollwachs zu gewinnen. Das Lanolin, wie Wollwachs auch genannt wird, roch streng, Helena kannte die fiesen Ausdünstungen von Schafen gut genug. Auf Hendersons Rat hin behandelte sie die Wolle daher mit Rosenwasser. Nach einigen Versuchen wurde die Konsistenz der Creme deutlich besser, nun könnte sie ihre ersten Chargen selbst produzieren. Doch für größere Mengen, die absehbar nötig waren, musste sie moderne Gerätschaften verwenden und dafür brauchte sie Geld. Auch für die Vorfinanzierung der mannigfachen Zutaten reichte ihr Erspartes nicht aus.

Eine Weile erwog Helena, die Perlenkette, die Großmutter Rebecca ihr geschenkt hatte, zu versetzen. Doch sie verwarf den Gedanken. Die Perlen bedeuteten Heimat. An so manchen einsamen Tagen war das Familienband immer noch ein Trost. Ihr würde nichts anderes übrig bleiben, als Geld zu borgen. Aber von wem? Weder die Onkel noch Mr Henderson kamen dafür in Frage. Helena grübelte. Sie schob die Kreditaufnahme erst mal in den Hintergrund und entschloss sich stattdessen, aus Sandford wegzugehen. In einer größeren Stadt werde ich weiter kommen, sagte sie sich. Wie hieß noch die nette Frau auf der Prinzregent Luitpold, deren Mann beim Gouverneur von Queensland arbeitet? Lady Susanna! Helena fand die Adresse in ihrem Notizbuch und setzte sofort einen Brief nach Brisbane auf, mit der Anfrage, ob sie zu Besuch kommen dürfe. Die Lady erinnerte sich gut an die junge Polin. Und schrieb postwendend: „Sie können so lange bleiben, wie Sie möchten, meine Liebe, Sie werden die Stadt mögen. Natürlich ist es ein wenig provinziell hier in Brisbane, nicht wie in London oder Melbourne, doch Sie werden hier alles finden, was Sie benötigen.“ Nun hielt Helena nichts mehr in Sandford. Sie kündigte bei Henderson und besorgte sich ein Zugticket, das sie sich aufgrund der guten Verkäufe ihrer Creme leisten konnte. „Es war mir schon ein wenig mulmig zumute, einfach so die Gastfreundschaft der Lady in Anspruch zu nehmen. Aber ich dachte mir: Vielleicht kann ich auch etwas für sie tun und ihren Kindern Deutschunterricht geben.“ Sandford war nur zwanzig Kilometer von Coleraine entfernt, Brisbane aber war fast zweitausend Kilometer weit weg. Helena begab sich also wieder einmal auf eine lange Reise. Nachdem sie sich von Henderson verabschiedet hatte – der vermisste schon jetzt seine alerte Angestellte –, benötigte sie eine gute Woche für die Reise in die ehemalige Strafkolonie und Hauptstadt Queenslands. Sie freute sich auf die Großstadt, womöglich gab es dort sogar die von ihr so vermisste Krakauer Wurst.

Brisbane ist eine moderne Stadt, mit einer Kathedrale und einer elektrischen Tram; sie wird immer wieder überflutet, und jedes Mal baut man die Häuser an den Ufern des Brisbane River neu auf, Helena ist begeistert. Ihre Gastgeber genauso von ihr, sie wollen alles über sie wissen. Miss Rubinstein hält sich bedeckt, getreu ihrer Devise Nichts sagen, nicht klagen. Sie ist beeindruckt und auch ein wenig eingeschüchtert vom Wohlstand der Leute in Brisbane, viele tragen die neueste Mode aus London. Da kann sie mit ihren inzwischen verschlissenen Kleidern nicht mithalten. Sie erzählt, ihr Onkel sei ein Großgrundbesitzer und sie hätte seinen Bruder heiraten sollen. Von der Ödnis, der Langeweile, der Einsamkeit und der schweren Arbeit in Hendersons Apotheke erzählt sie nichts. Doch sie braucht eine Anstellung für ihren Unterhalt, das gibt sie zu. Die Gastgeber fragen nicht groß nach, und sie können der allein reisenden Frau aus dem fernen Europa weiterhelfen. Die Gemahlin des Gouverneurs von Queensland, Baronesse Lamington, sucht eine Assistentin für ihr Kindermädchen. Die beiden Kleinen leben allerdings in der gut hundert Kilometer entfernten Gartenstadt Toowoomba, da müsste Helena schon hinziehen. „Würde Ihnen das gefallen?“ Helena sagt sofort ja, auch wenn dieser Job nicht dem entspricht, was sie sich eigentlich vorgestellt hat. Das hochherrschaftliche Anwesen in Toowoomba ist der Mittelpunkt großer Abendveranstaltungen und Gartenpartys. Bereits nach wenigen Wochen wird Helena aufgrund ihrer Neugier und Lebendigkeit vom Kindermädchen zur Konversationsdame befördert. Lady Lamington macht ihre Angestellte mit Freunden aus der Kunstszene bekannt. Helena lernt die Gepflogenheiten und Vorlieben der englischen Aristokratie kennen. Sie beobachtet und speichert sorgfältig alles im Gedächtnis, was sie erlebt. Schließlich ist das die Welt, zu der sie aufschließen möchte. Sie lernt, wie man sich bei Tisch benimmt, wie man ein Fischbesteck benutzt, welcher Wein zu welchem Gang passt und welche Künstler gerade Aufsehen erregen. Sie lächelt geduldig, wenn die Gentlemen von der Jagd berichten und die Ladys den letzten Klatsch durchhecheln. Im Haus gibt es eine große Bibliothek, darunter viele Abhandlungen über Botanik und medizinische Kräuter, denn die Flora der Gegend ist überaus reichhaltig. Helena beginnt allerlei Pflanzen zu sammeln und zu trocknen, von denen manche als notwendige Beimengungen guter Cremes gelten. Sie lernt, dass Kosmetik in der Antike als Kunst angesehen wurde, das Wort stamme angeblich vom griechischen Kosmos, was soviel wie All und Ordnung meint. Eine andere Herleitung favorisiert die Bezeichnung Kemet, wie die schwarze Erde an den Ufern des Nils genannt wurde. Plato verachtete Kosmetika, da sie seiner Ansicht nach eine unnatürliche Schönheit vorgaukelten – echte Schönheit könne nur durch Leibesübungen erlangt werden. Die Frauen der antiken Oberschicht badeten dereinst in Ölen, die mit Bittermandeln, Kardamom und Ingwer versetzt waren, es gab Kompressen mit Lehm, Stärke, Honig und Eselsmilch. Die Haut wurde mit Blei behandelt, damit sie blass wie Marmor schien. Helena wird nicht müde, ihre Entdeckungen in einer besonderen Kladde zu notieren, so zum Beispiel Madame Pompadours Rezept für eine erfrischende Gesichtsmaske, das Helena in einem Band aus der Lamington-Bibliothek entdeckt: Wiesenkerbel-Elixier, vermengt mit Honig und Sahne.

Sie ist gerade ein Jahr bei den Lamingtons, als sich 1901 die unabhängigen Kolonien zum Australischen Bund formieren und Queen Victoria stirbt. Die Familie Lamington siedelt nun ganz nach Brisbane um und dann weiter nach Bombay. Das ist nicht die Weltgegend, in die es Helena zieht, also heißt es erneut Abschied nehmen. Was ihr jedoch nicht ganz so schwer fällt, da sie sich nie als – wenngleich sehr privilegierte – Hausangestellte gesehen hat. Das Jahr in der Gartenstadt hat ihr einen Schatz an Kontakten und Wissen verschafft, außerdem hat sie ein wenig Geld gespart. Nun gilt es, den Australierinnen zu zeigen, wie sie wahre Schönheit erlangen. Wo böte sich eine bessere Gelegenheit dazu als in der Hauptstadt des neu errichteten Commonwealth of Australia – in Melbourne!