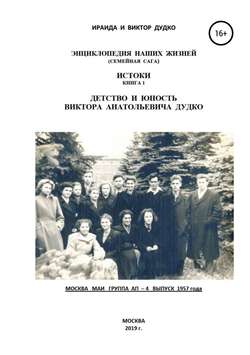

Читать книгу Энциклопедия наших жизней (семейная сага). Истоки книга 1. Детство и юность Виктора Анатольевича Дудко - Ираида Владимировна Дудко - Страница 5

Глава 1

Детство и юность Виктора Анатольевича Дудко

Часть 3

Каменец-Подольский

ОглавлениеНа фотографии – КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСКИЙ предвоенных годов…

Долго мама обивала пороги разных учреждений. Теперь я уже не помню – где мы спали и прятались от холодной зимней погоды.

Наконец, нам выделили квартиру на улице Шевченко, напротив парка. На углу, напротив дома стояла разрушенная кирха – католическая церковь.

Дом наш был построен из природного камня. Вход к нам – на второй этаж был со двора по каменной лестнице в несколько ступеней, затем был деревянный коридор и две двери: одна – влево к соседям в однокомнатную квартиру, а другая – направо к нам в трёхкомнатную квартиру.

Первая комната – кухня. Вернее – первая комната, превращенная в кухню. А затем – две проходные комнаты, расположенные перпендикулярно улице Шевченко.

В дальней комнате одно окно выходило на улицу, в парк, а другое – во двор. А во второй комнате одно окно выходило во двор, а другое – во внутренний двор и на почти засыпанный колодец внутри двора.

По тем временам это было роскошное жилье.

Правда, довольно холодное. В жилище было две печки: одна в кухне, обогревающая кухню и первую комнату, а вторая в дальней комнате, обогревающая эту комнату и соседнюю за стеной чужую комнату. Вероятно, сразу же за печкой, раньше здесь была дверь в эту комнату, теперь заделанную.

Кроме необходимости топить печки в доме, были и другие неудобства.

Воду мы брали из колонки, одна из которых была расположена вверх от дома, почти напротив Дворца Пионеров, а другая – вниз по улице и направо полквартала. Хотя колонки были и в нескольких метрах от нашего дома, но за забором.

Туалет был стареньким, находился в глубине двора. Дома ночью все пользовались «помойными» вёдрами, которые потом выносили и выливали в туалет. А днём ходили в общественный…

Обживаться было трудно. Войска, продвигавшиеся вперёд, ещё недалеко ушли от Каменец-Подольского. Мама хотела увидеться с отцом, и даже получила каким-то образом информацию о его личной жизни. Ей передали, что он живёт с какой-то женщиной. Она взяла с собой меня и поехала в местечко, где квартировалась часть, в которой служил отец. Действительно, мы нашли воинскую часть, в которой служил отец. Квартировались они в одной из деревень.

Мама расспросила кого-то – где искать отца? Ей указали на один из домов. Она постучала. Никто не ответил. Дверь была не заперта. Мы вошли в дом. Мне запомнился стол, на котором были закуски и хлеб. В комнате стояла большая кровать.

На ней горой возвышались пуховые перины и подушки. А на перинах лежала нарядная женщина.

Увидев нас, она вскочила и стремглав, в одном халате выскочила на улицу. Мама растерялась. Потом растерянность сменилась гневом. Она схватила меня за руку, и, не дожидаясь прихода отца, потянула меня на улицу, а потом – дальше от этого местечка. Свой поступок она называла позже – гордостью, хотя жалела, что не оставила меня там в доме одного, дожидаться отца.

Странно, но именно тот момент, когда она, сгоряча, решилась убежать от этого местечка, был решающим.

Могло всё случиться по-другому. Тогда ещё отец и душой, и сердцем был предан нашей семье. Иначе, зачем было вызывать нас на Украину? А Полина (так звали ППЖ), это было временное… В конце концов, он всё равно с ней расстался… Но, как говориться – «после драки руками не машут».

Мы остались в Каменец-Подольском, а отец с войсками ушёл далеко на Запад.

Мне очень хочется рассказать о нашем доме, где мы жили, об улочках, рядом с нашей, о парке над рекой Смотрич. Может быть, у меня этот рассказ не совсем хорошо получится с литературной точки зрения, но я всё-таки поделюсь своими воспоминаниями.

Улица Шевченко, на которой мы жили, начиналась вверху на горе и шла параллельно речке Смотрич.

Река текла глубоко внизу, за много столетий прорыв ущелье, глубиной около ста метров и шириной 200–250 метров. Если пересечь улицу напротив дома и парковую полосу, попадаешь на край обрыва, с которого открывается вид на крутые берега и далеко внизу извивающуюся и кажущуюся не такой уж и широкой – речку Смотрич.

На следующей фотографии – Каменец-Подольский. Наверху, за полоской парка – улица Шевченко, проходившая параллельно реке Смотрич, протекавшей внизу с крутыми отвесными берегами.

Каменец-Подльский Отвесный берег реки Смотрич. Наверху – дикий парк, заросший каштанами и грецкими ореховыми деревьями, за ним – улица Шевченко и дом, в котором жила Вера Николаевна. На снимке – справа я (Ираида).

Каменец-Подльский Отвесный берег реки Смотрич.

Купаемся – Виктор, Ираида и маленькая дочка – Стэлла

Правее, на узкой косе, прямо к воде сбегали жилые домики. По берегу даже была проложена дорога. Как-то раз, когда через несколько лет мы приехали в Каменец на своей машине, мы спустились по этой дороге к реке и купались в ней.

Каменец-Подольский

Ресторан над рекой Смотрич

Если смотреть на крутой противоположный берег, внимание привлекал ресторан, который почти что висел над обрывом, (а тогда это была полуразрушенная башня).

Где-то на расстоянии трети улицы Шевченко, её пересекала улица, ведущая к опорам бывшего моста, соединявшего до войны новый и старый город. Когда мы приехали, то между двумя опорами находилась половина пролёта, с которого свисала длинная полоска белой материи. Справа от моста были ступени, по которым спускались вниз к реке.

А через речку были проложены деревянные мосточки. Потом на той стороне были вырублены ступени, ведущие вверх, в старую часть города.

С нашей стороны против дома ещё до войны начали строить лестницу, спускающуюся к реке. Но успели сделать только верхнюю треть, соорудив парапет длиной около 5-и метров, отступив 10 метров от края обрыва.

Наша улица была застроена только с одной стороны, а с другой стороны был парк, довольно запущенный. Наш дом имел номер 61.

В каждом квартале было 3–5 домов. Тротуар был, естественно, каменным (из широких плит), хотя в верхней части до пересечения с поперечной улицей, потом он был покрыт асфальтом. Дальше, после Дворца Пионеров, улица опять поднималась в гору.

Наш дом был угловым. Полквартала вверх по улице Шевченко на первом этаже в красивом особняке жила знакомая моей мамы – тётя Рита. Вход у них был со двора по ступенькам вниз, хотя окна выходили на улицу и были вровень с тротуаром. С её сыном Вовкой я подружился и, мы с ним ходили вместе на поле собирать колоски и мёрзлую картошку. Впоследствии оказалось, что это родная сестра моей тёщи, т. е. наши родственники, а Вовка – двоюродный брат «моей» Ираиды.

Далее улица выходила на ровное место и гдето, не доходя до Русских Фольварков, слева находилось кладбище, где впоследствии были похоронены дедушка и бабушка Ираиды (со стороны матери). Их я, кажется, однажды видел, но знаком не был. Однажды, во время очередного отпуска мы на этом кладбище были, но без проводника – могил их, увы, уже не нашли…

Напротив нашего дома стояла разрушенная церковь – кирха (впоследствии, там соорудили плавательный бассейн).

Далее находился сад, принадлежащий Дворцу Пионеров, который стоял на углу улицы, параллельной нашей улице Шевченко, имеющей, кажется название Ленинградской (или Комсомольской?).

Чуть дальше в середине следующего квартала внутри находилась начальная школа, где я учился в четвёртом классе. На следующей параллельной улице слева находился Дом Офицеров, а где-то дальше тоже слева располагалось танковое училище, где учился будущий муж моей племянницы Наташи (но это было много позже описанных событий).

Когда мы приехали в город, то ещё не исполнилось и года, как его освободили. В парке были вырыты канавы, около которых лежали огромные (метровые в диаметре) трубы, в которые, иногда, мы забирались. Кроме того, кругом валялось большое количество винтовочных патронов. Мы любили их подрывать. Правда, мы, к счастью не догадались гвоздём бить по капсюлю, а поступали следующим образом: у одного патрона отворачивали пулю, добывая россыпь пороха, а у другого гвоздём пробивали дырку.

Клали патрон у основания большого дерева. К отверстию ленточкой насыпал часть пороха из опустошённого патрона, длиной около метра-полтора. Конец этой ленточки поджигали. И, пока порох догорал, все ребята разбегались и прятались за деревьями. Порох в патроне загорался и патрон взрывался. Причём, пуля могла лететь в любую сторону. К счастью, никого из ребят пуля не достигла, а также не затронула случайных прохожих, которых в парке было достаточно.

Однажды, в парке я подобрал, кажется, гранату и из-за озорства бросил её. Осколком мне оторвало кусок указательного пальца правой руки, потекла кровь, все разбежались, и только сестрёнка довела меня до поликлиники, которая находилась почти в километре от места взрыва, вверху, почти у начала города.

Вначале, сгоряча, я стал отсасывать кровь и, вероятно, напился её столько, что мне стало плохо, я стал белым как полотно. Вызванная в поликлинику мама, сама чуть не упала в обморок, увидев лужу крови около меня (вероятно, с тех пор я не переношу вида крови – мне становится почти всегда плохо – иногда, я даже теряю сознание). Хорошо, что осколок не затронул ногтя и, вообще, я остался живым. Но отметина осталась на всю жизнь: на указательном пальце правой руки, на первой фаланге, у меня не хватает кусочка.

В старом городе, по слухам, было зарыто где-то золото и мы, ребятишки, пробирались туда, благо, что там в то время не было жителей. Мы бродили по развалинам домов и искали, искали…, но ничего не находили.

Был в старом городе колодец, глубиной больше 100 метров: бросишь камень и считаешь – сколько секунд он летит до воды. Хорошо ещё, что мы не полезли внутрь его.

Католическая церковь и исламский минарет, кажется, не были разрушены, но массивные железные ворота закрывали входы в них. Мы ограничивались разрушенными домами.

Ещё мне на всю жизнь запомнилось лазанье по скалам. Это было какое-то повальное увлечение у всех ребят. Спустившись вниз, мы снизу вверх пытались подняться как можно выше по неприметным выступам. Однажды, я поднялся так примерно до половины высоты скалы, бравируя своими способностями. Подняться я поднялся, а ведь надо было спускаться. А я забыл, как я там очутился. Я стою на маленьком уступе и не знаю, куда ставить ногу, чтобы начать спуск. Снизу кричат, чтобы я ставил ногу туда или сюда, помогая мне. Я стоял довольно долго (мне казалось – прошло несколько часов), слёзы навёртывались на глаза, ветер хотел меня сбросить вниз, хотелось выть волком. Я уже решил прыгать вниз, хотя в этом случае, я бы точно разбился бы о камни насмерть.

Наконец, решившись, скрипя зубами, вжимаясь в камень, я метр за метром стал медленно спускаться вниз. В этот раз мне это удалось.

Внизу у меня отнялись и руки, и ноги. Затем меня трясло некоторое время. Редко, но мне до сих пор иногда снится этот эпизод.

Из этого случая я на всю жизнь сделал вывод – подниматься «вверх» всегда намного легче, чем спускаться «вниз».

Подобный случай повторился через несколько лет в Коктебеле, когда я был уже взрослым.

Сынишка Олег свободно забрался на скалу и потом слез, а я залез, а слезть сразу не мог.

Хотя был и другой случай, в Астрахани.

Чтобы открыть захлопнувшуюся дверь, мне пришлось перебраться по карнизу пятого этажа с балкона на балкон, расположенных друг от друга на расстоянии нескольких метров. Но почему-то (вероятно, был молод) тогда я не боялся.

Когда мы приехали в Каменец, я быстро освоил город и хорошо в нём ориентировался. Я помню, что недалеко от нас располагался кинотеатр, а дальше на углу была гостиница, против которой была оформлена могила генерала Ватутина, погибшего от вражеской бомбы на этом месте.

Дальше целый квартал был пустым, занятым сквером, в центре его находился фонтан. Через дорогу вверх также был сквер. Отсюда поперечная улица с большим уклоном вниз вела влево к мосту в старый город. Вверх и дальше через несколько кварталов приводила к знаменитому рынку и чуть дальше влево к вокзалу.

Параллельная нашей улице Шевченко – улица Комсомольская. На противоположном гостинице углу находился продуктовый магазин. Напротив сквера с фонтаном был ещё и сквер с памятником танкистам, освобождавшим город (танком на постаменте), а напротив этого второго сквера находилась площадь и здание горкома партии (построенного много позже). На углу второго сквера по Комсомольской улице стоял двухэтажный промтоварный магазин, а выше вверх находился второй кинотеатр, куда впоследствии мы часто всей семьёй ходили.

Все эти улочки и скверы в моем мозгу запечатлелись так крепко, что я вижу их, как на карте большого масштаба…

Когда немцы заняли город, они согнали со всех мест евреев, а также некоторое количество привезли из других мест. Колонну евреев взрослых мужчин и женщин, стариков и детей они прогнали по улице Шевченко в конец, в район Русских Фольварков, и где-то там их всех расстреляли, а также расстреляли наших военнопленных. Всего их было более 80-ти тысяч человек. Местные жители рассказывали, что, когда колонна проходила, многие несли с собой вещи, почувствовав недоброе, некоторые стали выбрасывать их в сторону, где стояли жители.

Так как в старом городе жили, в основном, евреи, то они собрали некоторое количество золота, и пытались откупиться, но немцы золото взяли, однако, своих обещаний не выполнили. Все евреи были собраны и потом расстреляны. Вот почему ходили упорные слухи, что оставшееся золото евреи спрятали где-то в старом городе. Из старого города мимо церкви и минарета дорога выходила на плотину, в которую была вмонтирована электростанция, питавшая электроэнергией весь город. Но когда мы приехали, я до плотины не доходил и не знал, что она имеется: это много лет спустя мы были и на плотине, и в крепости.

С плотины влево вверх была дорога в старую крепость, обнесённую многометровыми земляными валами. По углам крепости стояли высокие башни. В одной из них при въезде слева несколько лет томился народный герой Кармелюк. Башня находилась над обрывом, высотой примерно метров 150–200. Внизу протекала та же речка Смотрич. Надо сказать, что из этой башни Кармелюк несколько раз бежал, спустившись с обрыва. Вода с плотины и вода речки соединялись за плотиной, текли дальше, мимо башни Кармелюка, и через несколько километров впадали в реку Днестр, по ту сторону которого находилась Бессарабия. До войны (до 1939 года) по ней проходила граница. Поэтому город был приграничным. Сам город в то время числился областным центром, и только после войны областным центром стал Проскуров, переименованный потом в Хмельницкий.

В Каменец – Подольском жил писатель Беляев, который написал роман «Старая крепость», по мотивам которого была снята картина «Тревожная молодость». В городе некоторое время, в молодости, жил и начал работать Павел Корчагин. Сейчас город полностью восстановлен и благоустроен, построены хрущёвские пятиэтажки.

Однажды, весной, я копал огород. Полагающийся нам огород находился прямо против крыльца. У всех жильцов были свои, закреплённые за ними участки, так что из окон комнаты и кухни вид на огород был, как на ладони. Так среди чернозёма земли мне встретился большой серый, почти белый комок, который являлся образованием будущего камня – его зародышем. Мне впервые в жизни пришлось наблюдать зарождение камня. Признаюсь, что тогда я обратил не очень большое внимание на этот эпизод. Но много лет спустя я увидел по телевизору, как в горах Кавказа на полях каждый год появляются камни, я его вспомнил и понял, что камни могут зарождаться и возникать из ничего: там, где для них есть соответствующие условия. В Каменец-Подольском такие условия были: он стоит на скальных породах.

Мама сразу же устроилась на работу в школу.

А мы с сестрёнкой Ритой были предоставлены сами себе. Мы не были беспризорниками в прямом смысле этого слова, но свобода – опьяняла…

Слева от огорода проходила тропинка к общественному туалету. Около огорода по линии дома в 10 метрах находился в то время уже заброшенный колодец, недалеко от которого я и обнаружил зарождающийся камень. Чуть дальше вверх рос огромный тутовник. Чуть ниже колодца слева находился подвал, врытый в землю. Он был рассчитан на две семьи. Там мы летом хранили сметану, молоко и т. п., а также всякую не нужную мебель и утварь, а в самом начале – дрова.

Следующий дом по поперечной улице находился в метрах пятидесяти, и был одноэтажным.

Глухая его стена выходила на наш и соседский огороды. Вдоль этой стены росло несколько плодовых деревьев – алычи. Деревья были настолько большими, что верхушки были выше крыши, и я часто, чтобы избежать заслуженного наказания, взбирался по ним на крышу и там прятался, лёжа на краю железной крыши и упираясь в жёлоб. Сначала мама не знала, где я прячусь, а затем, узнав, приходила к дому и просила меня спуститься оттуда и не разбиться. Тем самым я часто избегал наказания.

В Каменец-Подольском я продолжил учёбу в 4–ом классе. Пришлось осваивать украинский язык, который почему-то мне не давался. (Это потом принято было решение, что дети военнослужащих не обязаны изучать местный язык).

По приезде в город, я прожил менее четырёх месяцев.

Мне было 11 лет, когда я сбежал из дома на фронт к отцу. А потом я приезжал в Каменец-Подольский к маме и Рите только на каникулы, а затем и в отпуска. Но это было уже после 51-го года.

Обида на отца за то, что он бросил маму, руководила ею всю жизнь. Также сильно она была обижена на меня, за то, что я убежал к отцу на фронт. Она не раз обвиняла меня в предательстве, в том, что я предпочёл отца, и т. д. и т. п. Соответственно, и она и Рита считали, что я за содеянное, должен быть обязанным, и находиться перед ними в долгу…

А, ведь, БАТЯ платил на Риту алименты, кроме того, помогал при каждом обращении Риты к нему за помощью, а также содержал меня и Женю…

А теперь слово взяла Я – Ираида Владимировна.

Не удержалась, хотя мои воспоминания о Каменец-Подольском относятся к более позднему периоду – 1961 году, когда мы Виктор уже были женаты и он привёз меня первый раз в Каменец-Подоольский.

Но уж очень хочется рассказать о моих незабываемых впечатлениях, которые произвела на меня эта первая и многие другие поездки в Каменец-Подольский – этот тёплый и родной Виктору – город.

Итак – 1961 год. Украина. Каменец-Подольский.

Каждый год мы ездили весной на Украину, а осенью в Белоруссию. Это были незабываемые поездки: сначала с грудными детьми, собаками, палатками, примусами и сковородками, позже – с маленькими внуками и всё теми же причиндалами. Это то, что касается поездок на машине, а до того, когда мы были ещё «безлошадными», мы добирались на поездах и автобусах…

Почему Украина и Белоруссия? Ну это очевидно: на Украине, в Каменец-Подольском жила Витина мама, а в Бресте – Батя.

Все поездки осуществлялись в одни и те же сроки. Весной мы использовали майские праздники, присоединив к праздничным дням все отгулы и, если их не накопилось, то брали несколько дней за свой счёт. А осенью – ноябрьские праздники. Мы ездили в Брест. С Батей было проще – он был на нашей свадьбе, вот с Витиной мамой и сестрой были сложные отношения. Вера Николаевна и Анатолий Евстафьевич разошлись ещё в годы войны. Он просто к ней не вернулся. Виктор, будучи одиннадцатилетним мальчишкой убежал к отцу на фронт и тоже больше к матери не вернулся. Она приезжала к нему в Дзержинку, когда он уже начал работать и жил в общежитии. Но это не наладило их отношений до уровня теплоты и доверия. Витина мама упрекала его за то, что он их бросил. Они, т. е. мама и сестра Рита считали, что Витя все эти годы купался в довольстве и достатке, променяв их на сытую и, как они предполагали, богатую жизнь. Хотя Батя регулярно им помогал и высылал посылки с отрезами тканей и подарками для Риты. В общем, они считали Виктора предателем и не могли этого простить ему всю жизнь.

Кроме того, было и еще одно событие, которое наложило ещё более негативный отпечаток на их отношения – это наша свадьба. Виктор долго думал, как выйти из этого положения и ничего не придумал… Если позвать маму, Батя обидится и не приедет. И, хотя Вера Николаевна очень хотела увидеть Остапыча, Виктор предполагал, что ничего хорошего из этого не получится и пригласил только отца. Матери он даже не сообщил, что женится. Об этом они узнали от моих тёток, которые проживали тоже в Каменец-Подольском. Обиды выросли в кубе.

Тем не менее, мы получили письмо с поздравлениями и приглашениями приехать в гости. Сразу же воспользоваться приглашением мы не могли по целому ряду событий. Мы поженились в ноябре 1959 года. Летом 1960 года, 22 июня погиб мой брат. В августе я сдавала приёмные экзамены в институт и была принята в Менделеевский химико-технологический. А 27 августа я родила маленькую Ёлочку.

Зимой работала и училась. Но всё пережитое наложило на меня такое тяжёлое впечатление, что нервы не выдержали и, правда с опозданием, но случился нервный срыв, и я попала в больницу – местное физиотерапевтическое отделение. Экзамены в весеннюю сессию я не сдавала, и пришлось брать академический отпуск…

Все подробности этих событий включены в последующие книги нашей саги – «Энциклопедия наших жизней». Если я не ошибаюсь, первый раз на Украину мы поехали летом 1961 г.

Маленькую Стэллочку мы оставили у моих родителей. Днем её носили в ясли, а вечером её забирали деды. Мы с Виктором получили возможность чуть ли не один единственный раз из нескольких случаев за всю прожитую жизнь отдохнуть без детей.

Мы ехали на Украину поездом. Я не помню, кто нас встречал, знаю только, что Вера Николаевна ждала нас дома.

Дом – это старое холодное сооружение из крупного камня, рассчитанное на две семьи. Но в доме жило несколько семей, т. к. заселены были и полуподвальные помещения. Вход к семье Дудко был со двора. По каменным ступеням надо было подняться на широкое крыльцо, откуда вело две двери в сени одной и другой квартир. Из сеней или, правильнее сказать – коридорчика, дверь направо вела в верхнюю половину дома, состоявшую из трех комнат. Поскольку кухни не было, первая комната была приспособлена под неё. Справа стоял в углу – баллон с газом. Рядом – плита, потом столик для готовки. Не помню что стояло в середине комнаты – то ли печка, которой никогда не пользовались, нет, скорее всего большой стол, на котором стояли кастрюли, мылась посуда и т. д. За столом вдоль стены стояли вёдра с водой, помойное ведро, в которое бегали ночью по нужде и ещё какая-то хозяйственная утварь.

А печка, действительно была в углу. И обогревала она все остальные комнаты тоже, выходя в каждую из них одной из своих сторон.

В дальнем левом углу кухни стоял холодильник.

Из кухни входили в столовую, где стоял в правом углу – сервант, а дальше – диван, на котором спала Вера Николаевна, когда приезжали гости. Посредине комнаты стоял стол, который можно было раздвинуть и усадить за ним кучу гостей. Одно окошко, также как и в кухне, выходило во двор, а второе – на дорожку, которая вела на улицу. И, наконец, последняя комната – спальня Веры Николаевны. В углу стоял разложенный диван. По левой стене – шкаф с книгами. В основном это были учебники по географии, которую преподавала Витина мама. По моему было ещё трюмо, но точно не помню.

Окно выходило на улицу. Через дорогу располагался старый заросший парк. Высокие разросшиеся деревья диких каштанов и грецких орехов. В парке петляло множество узких корявых тропинок, которые все выходили к крутому берегу реки – Смотрич, которая через несколько километров впадала в реку Днестр, по которой до 1939 года проходила государственная граница.

Окна в доме никогда не раскрывались и были упакованы старой потемневшей от времени и пыли ватой, поверх которой были разложены ёлочные игрушки. Нас поселили в этой комнате. Поскольку открывать окна не полагалось, мы открывали форточки. По утрам в них просачивался свежий воздух из парка и вместе с ним монотонное гуканье горлиц – диких голубей.

В этом доме прошёл кусочек Витиного детства на Украине.

Я не могу жаловаться на Веру Николаевну. Мне повезло. Со свекровью жить не пришлось, кроме коротких встреч во время наших приездов.

При Вите она вела себя больше задумчиво, чем агрессивно. Но, когда я оставалась одна, она спешила выговориться и выплескивала все свои горькие обиды. Я пробовала что-то возражать, оправдываться, но она не слышала меня – так велика была её материнская боль, может быть, частично обоснованная. Все мы были в юности, да и в детстве тоже, немного жестоки по отношению к близким. Все свои обиды, которые Вера Николаевна и Рита накопили на Остапыча, они перенесли на Виктора и при случае как-то пытались это показать…

Это всё я рассказала для того, чтобы обрисовать обстановку, тем более, что она не менялась год от года. И каждый раз, когда мы приезжали на Украину, мы заставали одно и то же. Здесь ничего не менялось…

В памяти об этих поездках у меня остались самые тёплые впечатления. Может быть потому, что я прожила в детстве несколько лет в Киеве и сама атмосфера Каменец-Подольского навевала на меня уйму неосознанных воспоминаний. Выше улицы Шевченко, на которой стоял этот старый дом, располагалась ещё одна улочка, а выше – ещё одна. И весь этот район был разбит на кварталы, разделёнными друг от друга тротуарами и не широкими дорогами, вымощенными не асфальтом, а брусчаткой. Камни были по краям иссечены временем и ручьями, сбегавшими во время дождей сверху – все эти улочки тянулись куда-то вверх. И каждый камень брусчатки в середине был отполирован миллионами ступней, прошедших по ним за их вечность. Мне казалось, что от каменных покрытий тротуаров исходит тепло, а в солнечную тёплую погоду, наверняка так и было. И когда я вспоминаю Каменец-Подольский, закрыв глаза, я вижу перед собой эту улочку, слева от нашего дома, по которой я ходила в магазин, именно эту и эти тёплые камни. И у меня возникает до щемящей боли желание пройти по этим камням босиком, ощутив их теплоту так, чтобы подошвами ног вспомнить далекое прошлое…

И ещё мне запомнились в Каменец-Подольском привозы. Каждую субботу и воскресенье, из всех пригородных сел, а иногда и из дальних – из смежных областей Украины: из Бессарабии, из Приднестровья, из Молдавии, в город съезжались крытые грузовики с товарами. Это был самый дешёвый рынок промтоваров. Почти в центре, на майдане расположился рынок, состоящий из двух больших территорий. На одной располагались крытые павильоны: рыбный, мясной и молочный. А на свежем воздухе протянулись рядами прилавки с навесами. Там продавали овощи, фрукты и т. п. товары. В выходные и праздничные дни продуктов продавали столько, что мест на прилавках уже не оставалось, и рынок распространялся по земле – везде, где только было можно, так что приходилось перешагивать через сумки и мешки с овощами.

На второй половине рынка, представлявшей собой большую площадь, в будни было пусто, стояло лишь небольшое количество грузовых и легковых машин. Зато в дни привоза там тоже было не протолкнуться. Сельские машины занимали места вдоль всего периметра забора и рядами по площади. Перед машиной устанавливались колья, к которым привязывали верёвки. Это было ограничением для площадки, на которой стелился брезент и выкладывались товары. Чего тут только не было: трикотаж модный, бельё, посуда, домотканые ковры из Молдавии, импортные товары и т. д. и т. п. Учитывая, что в Москве такого обилия не было, мы ходили на этот рынок в дни привоза, как на выставку. У нас всегда была с собой небольшая сумма денег, ассигнованная для покупок. Но сумма была, как правило, небольшая, а купить хотелось и то и то… Поэтому мы очень долго ходили по этому привозу, пробиваясь сквозь толпу, поближе к машинам и высматривали и – приценялись… И, наконец, мы что-нибудь покупали себе, а чаще – детям. Я помню, как в одну из поездок именно здесь мы с Витей купили себе болоньевые плащи, которые только вошли в моду.

Не менее любопытными были походы на продуктовый рынок. Когда мы приезжали в Каменец-Подольский, все расходы на питание мы брали на себя. Но на рынок мы ходили с Верой Николаевной. Она учила меня выбирать продукты, а я расплачивалась. Но картина «выбора» продуктов напоминала эффектную сцену из жизненного спектакля.

В мясном павильоне прилавки были закрыты с внешней стороны стеклянными витринами, на которых сверху были наложены куски мяса. Вера Николаевна сначала несколько раз проходила вдоль прилавка туда и обратно в толпе таких же медленно двигающихся женщин, а иногда и мужчин. Присмотрев то, что показалось достойным вниманием, бабушка Вера кидалась к прилавку и запускала всю пятерню в кусок мяса. Но, т. к. кидалась к этому куску не только она, в мясо вцеплялась нередко и чужая рука какой-нибудь тётки. Тогда начинался спор, кто первый выбрал этот кусок. Наконец, овладев добычей, бабушка Вера начинала его щупать в полном смысле этого слова. А в процессе ощупывания бабушка начинала торговаться… В конце концов, ей удавалось немножко выторговать стоимость покупки, и мясо отправлялось в сумку.

Но самой любопытной процедурой была покупка сметаны. В молочном павильоне на открытых прилавках были выставлены баночки с деревенской сметаной такой густоты, что ложечки в них стояли перпендикулярно, не опускаясь вглубь банки. Вера Николаевна начинала с крайней селянки, спрашивала – "А почём ваша сметана?" и протягивала ей руку тыльной стороной вверх. Селянка мазала ей по руке сметаной. Бабушка медленно слизывала эту сметану с руки, закатывала глаза в раздумье вверх, потом в сомнении качала головой и… переходила к следующей продавщице. И так она проходила вдоль всего ряда. Я каждый раз думала, что она должна была, после такого количества проб, объестся сметаной на всю жизнь… Но нет, этот спектакль повторялся каждый раз и всё в той – же последовательности. Наконец, когда сметанный ряд кончался, Вера Николаевна уверенно направлялась к одной из селянок и говорила мне – "Вот эта сметана самая лучшая". И мы покупали одну или две банки густой вкуснейшей сметаны. Потом мы так же выбирали творог и яички.

На открытом базаре мы докупали фрукты и овощи. Их продавали кучками, на десяток. Молодая картошка была очень дорогая и продавалась тоже кучками.

Закупив всё это, мы проходили к дальней дощатой стене базара, вдоль которой расположились продавцы с живностью. Бабушка выбирала кур… Ей их показывали кур, держа за лапы, головой вниз. Курица била крыльями, но её держали крепко и вырваться она не могла. Бабушка щупала курицу, заглядывала в её жопку.

Определяя не жирная ли она от старости, затем опять длились торги… Причём оценка курицы бабушкой и торговкой была настолько противоположной, что я по наивности думала, что зачем покупать такую плохую курицу, как говорит бабушка? Наконец, торговка обиженно умолкала и отворачивалась. Бабушка Вера отходила в сторону, а через некоторое время возвращалась и спрашивала – "Ну так как уступишь за эту дохлую курицу?" Ей уступали… И курица запихивалась в верёвочную сетку, в которой ей было очень неудобно… С тяжёлыми сумками мы возвращались домой с победой…

Когда я ходила одна на рынок или с Витей, я не торговалась. Во-первых – не умела, а во-вторых стеснялась, не знаю почему, но меня смущала уверенность торговок. Кроме того, русских там не любили. Часто могли просто не ответить на вопрос и отвернуться, если спрашивали по-русски. У бабушки уже выработался местный акцент и слова перемежались русские с украинскими. А мы с Витей были настоящими кацапами…

В Каменец-Подольском много исторических мест. Это и Старый Город, расположенный на другом берегу речки Смотрич. И Старая Крепость, сохранившаяся на высоком холме, может быть – горе…

Особенно сильное впечатление на меня произвели рассказы о том, как немцы во время войны производили массовый расстрел евреев. Их вели через весь город, на окраину, где раскинулся широкий и глубокий ров. Евреи шли нескончаемой вереницей, покорно, понуро, поддерживая друг друга. Им не на что было надеяться. Они были обречены. Говорят, охраны было немного. Немцы патрулировали по обеим сторонам колонны на большом расстоянии друг от друга. Тем не менее, никто из движущейся толпы не пробовал бежать или сопротивляться.

Рассказывают, что немцы обратились к местным богатым евреям и предложили заплатить выкуп за Каменец-Подольских евреев. Было собрано много золота и других драгоценностей. Но немцы обманули. Золото взяли, но вместе с ним арестовали и местных.

Я не помню, как называется этот ров. Мы туда не ездили. Наверное, там должен быть построен мемориал… Вечная им память…