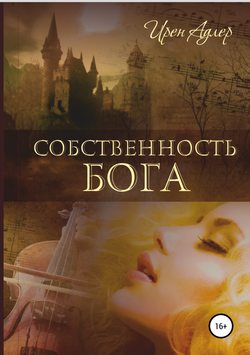

Читать книгу Собственность бога - Ирэн Адлер - Страница 11

Часть первая

Глава 9

ОглавлениеВсе последующие дни она в поте лица своего возделывала землю, взращивая тернии и волчцы: вдохновенно и безупречно играла в покаяние. Приняла епитимью из рук епископа Парижского. Совершила паломничество в аббатство Руамон, исповедалась и пожертвовала тысячу луидоров на нужды братства лазаристов, нанесла визит папскому легату, прошла босыми ногами по плитам храма Святой Женевьевы и выстояла на коленях многочасовой «Requiem aeternam dona eis, Domine»10, сопровождая каждый свой шаг звоном серебра и меди, окруженная свитой недужных, золотушных, воющих, стенающих и непомерно жадных. Казначей некоторое время спустя представил ей подробный отчет всех произведенных ею пожертвований, отчего герцогиня болезненно поморщилась. Ряд цифр, аккуратно выведенных, разделенных на столбцы, обоснованных, вызывал у нее странную презрительную усмешку. Будто в итоговой сумме заключалась стоимость ее собственной души. За эти деньги колеса ее кареты тщательно отмыли и заново покрыли лаком. Она почти не вспоминала о нем, виновнике всех этих вынужденных мистерий, краем памяти время от времени касаясь собственных слов о воде и куске хлеба для преступника, как язык касается расшатанного зуба, который не болит, но присутствует среди плотно и верно служащих собратьев, и так же кривила рот, как если бы речь и в самом деле шла о больном зубе. Самым быстрым и простым решением было бы этот зуб вырвать. Покончить с ним разом, а не раскачивать до воспаления и кровоточивости, как делала это в раннем детстве. Но в те юные годы предметом ее забав были зубы младенческие, без корня, выпадавшие без усилий и легко заменяемые. Если же подобную операцию проделать сейчас, то заменить выбитый или сломанный зуб уже не удастся. В ряду жемчужных стражей образуется дыра, которая обезобразит самый безупречный рот. Со смертью Геро, как бы ни страшно было в этом признаться, образуется такая же незаживающая рана, которая, даже если ее и удастся скрыть, все равно будет напоминать о себе черным провалом. В красивом башмаке можно спрятать изуродованную ступню, в шелковой перчатке можно набить конским волосом отсутствующий палец, но как срастить рану в собственной памяти, какой там изобрести протез?

* * *

Тюремщик приносит мне еще один кувшин воды. И хлеба. На этот раз с сыром. Я не знаю, сколько времени прошло, ибо по-прежнему отвергаю настоящее. Все еще пребываю в прошлом. Восковая бледность Мадлен, посиневший младенец. Память вновь и вновь возвращает страшные образы. Я жажду смерти.

Выпиваю воды, но еды не касаюсь. От изнеможения погружаюсь в дремоту. Или лишаюсь чувств. Не знаю. Только мысли исчезают, растворяются, становится темно. Открываю глаза там же, на соломе, но что-то изменилось. Кто-то набросил на меня плащ. Проявил милосердие. Зачем? Но плащ теплый, я кутаюсь в него. Немного согрелся, и мысли стали ровнее, не вертелись ярмарочным колесом, не били наотмашь. Лицо Мадлен не исчезло, но как-то смягчилось. Она уже не проклинает, а смотрит с тихим сожалением, как смотрит Богоматерь с алтарных полотен. За ней суровым мучеником возникает отец Мартин, укоризненно качает головой. Образы множатся, отражаются в зеркалах. И вдруг что-то, прежде неразличимое, привлекает мое внимание. Боже милостивый, Мария! Там осталась Мария. Когда началась вся эта суматоха, мадам Шарли унесла ее к себе. Девочка была так напугана. А потом все про нее забыли. Я забыл про нее. Мария!

Я идиот. Какой же я идиот! В отчаянии бьюсь о каменную стену. Что же я наделал! Я оставил ее совсем одну. Бросил свою дочь, отправился мстить. Идиот! Тебя отправят на виселицу, а ее – в приют. А из приюта? Что будет с ней? Кто ее защитит? Я погубил ее. Я всех погубил. Обхватываю голову руками, с губ срывается стон. К мукам воспоминаний прибавляются угрызения совести. И так день за днем, час за часом. А смерти нет.

Промедление я объясняю тем, что герцогиня не желает мне быстрого избавления, наказывая мукой неопределенности. Давно известно, что неизвестность и ожидание мучительней самой казни. Узник мечется между отчаянием и надеждой. То возносится в своих мечтах к вершине милосердия, то срывается в бездну. Вероятно, на эту пытку обрекли и меня. Я и в самом деле начинаю надеяться, даже ищу какой-то выход. Мне нужно выбраться отсюда, спастись ради дочери. Что, если герцогиня сжалится надо мной? Если меня до сих пор не убили, значит, ее гнев не настолько страшен. А за эти дни она успела остыть. Но эти слабые проблески тут же сменяются беспросветным отчаянием. Как ты смеешь надеяться? Ты – убийца и прелюбодей. Ты заслуживаешь смерти. И я хочу смерти. Я ее призываю. Я готов разбить голову о стену, но самоубийство – смертный грех. Если я обреку себя на погибель, то по ту сторону смерти мне не встретить Мадлен, не вымолить у нее прощения. Я должен ждать палача. Он мой спаситель.

Наконец засов лязгнул. Я не вздрагиваю, ожидая тюремщика с водой и скудным угощением. Но входят двое, а тюремщик, тот, седой, остается за дверью. Сердце, совершив прыжок, бьется часто-часто. Вот оно! Двое молодцов в шерстяных куртках. Палач и его подручный. Сейчас меня отправят на виселицу или выполнят приговор прямо здесь. Один из них прижмет меня к полу, а другой набросит петлю на шею. Главное – не сопротивляться. Не умножать боль. Но никаких петель на меня не набрасывают. Напротив, меня освобождают от оков и ведут наверх. Значит, все-таки виселица. Или Сена. Они отвезут меня на берег. Ну что ж, перед смертью я вновь увижу небо, пусть даже ночное, вдохну речной воздух. Меня толкают в карету, но я успеваю взглянуть вверх. Звезды… небесные огни, маяки для блуждающих душ. Где-то там Мадлен, на звездных дорогах. Я найду ее.

Меня кутают в плащ и до подбородка натягивают капюшон. К чему такие предосторожности? Экипаж слишком роскошен для осужденного. Куда меня везут? По звукам я определяю, что мы выехали из города. Следовательно, меня прикончат где-то в лесу. Веет свежестью. Каким сладким бывает воздух… Я прислушиваюсь, в любую минуту ожидая окрика кучера и стука опустившейся подножки. Но лошади продолжают идти рысью. Вскоре я слышу, как подковы грохочут по мостовой. Но недолго. Экипаж замедляет ход. Меня выталкивают наружу и затем снова ведут куда-то вниз. Другая тюрьма? Зачем? Вновь надевают цепи. Этот каземат суше и теплее. А вместо соломы – старый тюфяк. И плащ мне оставили. И даже маленький светильник. Я сажусь на тюфяк, обхватываю колени руками.

Странно все это. Я жив. Почему? Я для чего-то нужен? Для чего? Выдать меня за кого-то другого? Обвинить в заговоре? Господи, ну какой из меня заговорщик! Заговор – привилегия благородной крови. А если… если это то, о чем я подумал? Нет… Нет! Лучше в заговорщики. В еретики. Не хочу думать об этом… Мне приносят поесть. Меню изменилось к лучшему. Вместо воды легкое вино, на медном подносе ломоть холодной телятины, хлеб и немного овощей. Надо бы отказаться. Проявить твердость. Но я голоден. За все это время я съел только пару кусков черствого хлеба, и мой желудок взывает к благоразумию. Я вновь поддаюсь слабости. Она убила мою жену, а я ем ее хлеб. Мадлен, прости меня… Я даже не знаю, где ее могила и где похоронен мой сын. Вряд ли ее родители взяли на себя эту заботу.

Они отреклись от нее, едва узнав, что их дочь беременна. Я помню, как Мадлен, стоя на коленях перед матерью, простирала к ней руки. Отец даже не пожелал взглянуть на согрешившую дочь. Старая служанка вынесла узел с вещами. Я взял Мадлен за руку, и мы вместе вышли на улицу, под дождь. Мы брели под ледяными струями от улицы Сен-Дени до церкви Св. Стефана, долго стояли там, прежде чем я решился войти и во всем признаться епископу. У меня не было ни семьи, ни дома. Только маленькая каморка в особняке моего благодетеля. А теперь со мной была Мадлен, и скоро должен был появиться ребенок. Отец Мартин только качал головой, слушая мой рассказ, сурово косился на продрогшую девушку. Потом отвел нас в часовню и обвенчал. Мадлен стала моей женой. Нам отвели две комнаты под самой крышей. Отец Мартин назначил мне жалование. Мы научились обходиться малым. Родилась Мария. Проклятия желчной мадам Аджани не сбылись. Все как-то уладилось, утряслось, и мы могли бы назвать себя счастливыми. Так, по крайней мере, казалось.

От вина меня тянет в сон, я засыпаю. Но и во сне продолжаю думать, перебирать, перебрасывать события. Продолжаю обвинять и молить о прощении. По щекам текут слезы. Я просыпаюсь, вновь засыпаю. Прежде я будто окаменел от скорби, ничего не чувствовал, теперь скорбь исходит слезами. Мне становится легче. Я могу оплакивать их. Пытаюсь молиться, но не получается. В Бога я больше не верю. Потому что Бог, которого святые отцы прочат нам в Спасители, и Бог, кто посулил нам вечное блаженство, не мог этого допустить. Разве мало Он слышал молитв? Разве я один такой? Его день и ночь молят о помощи. Разве не молилась Мадлен, корчась в родовых муках? Разве не просила Его за сына? А мой приемный отец? Разве он не отдал жизнь свою во имя Его? Как же тогда милостивый Господь мог допустить, чтобы они, безвинные, умерли такой страшной смертью? В чем был их грех? Бог не вмешивается. Наши страдания Ему безразличны. Он глух и слеп. Или Его вовсе не существует. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет»11. Богохульство! Вот до чего я дошел.

Пусть Он создал этот мир, но от наших забот Он устранился. Кукольник, вырезающий из дерева кукол, не следит за судьбой каждой из них. Он продает их на рынке и забывает о своих поделках. Также и Бог. Можно сколько угодно молить Его о свободе или о помощи, Ему нет до этого дела. Для Него это слишком мелко. Или неинтересно. Им с самого начала все так было задумано. Одни радуются, другие страдают. Одни господа, другие рабы. Надеяться не на что. Никто не услышит.

Я опять теряю счет дням. Да и не тревожусь об этом. Если герцогиня обрекла меня на смерть в этом узилище, то какой смысл беспокоиться. Лучше и вовсе не знать. Я все равно скоро умру. Несмотря на этот тюфяк, теплый плащ и кусок жирного мяса.

По прошествии четырех обедов мне приносят воды. Не для того, чтобы я мог утолить жажду, а чтобы умыться. В большой лохани. Еще одна уступка слабостям плоти. Какое наслаждение! Я погружаю в воду руки и смываю с лица пот и давно засохшую кровь. Это все еще кровь Мадлен… Я пытался умываться остатками той воды, что мне приносили, но ее было слишком мало. К тому же меня постоянно мучила жажда. Похоже на лихорадку. Озноб и жар. А сейчас воды было много. Хватило, чтобы смыть всю грязь. Окунуться бы с головой… Полотенце мне подает та самая придворная дама, чье лицо мне показалось знакомым. У нее темные миндалевидные глаза. Волосы туго стянуты на затылке. Я знал ее прежде, в той прошлой жизни, но вспомнить не могу. Но если она здесь, это предвещает перемены. Приговор вынесен? Меня ведут наверх. Но предварительно связывают руки за спиной. Избавление близко.

Я снова ошибся. Ожидал, что меня выведут во двор. Или отведут на конюшню. Там сподручней перекинуть веревку через поперечную балку. А вместо лестницы водрузить приговоренного на лошадь, а потом ее увести. Опора исчезнет, и петля затянется. Но меня ведут наверх. Предсмертная исповедь? Мне позволят священника? Но меня ждет не священник, меня ждет она. Стоит спиной к окну. Руки смиренно сложены. На лице грустное соучастие. Что это? Сожалеет, что вынуждена подписать приговор? Dura lex, sed lex?12 Меня ставят посреди комнаты на колени, и она взмахом руки отпускает слуг. Разговор затянется. Но зачем? Краем глаза я вижу разноцветные шпалеры со сценами охоты, под ногами восточный узор. Позолоченные многорукие светильники. Тяжелые портьеры. Чего она добивается? Извлекла из ада, чтобы показать рай? Поздно, ваше высочество, поздно. Меня уже не ранить.

10

Покой вечный подай ему, Господи… (лат.).

11

Екклесиаст 4:1.

12

Закон суров, но это закон. (лат.).