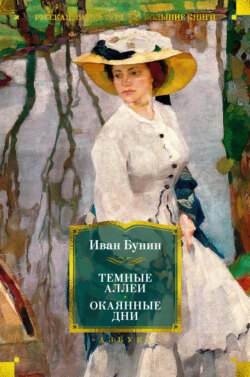

Читать книгу Темные аллеи. Окаянные дни - Иван Бунин, Иван Алексеевич Бунин - Страница 18

Темные аллеи

II

В Париже

ОглавлениеКогда он был в шляпе, – шел по улице или стоял в вагоне метро, – и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, – неприятно шутил, если разговор касался женщин:

– Rien n’est plus difficile que de reconnaÎtre un bon melon et une femme de bien[3].

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина – он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

– Bonsoir, monsieur[4], – сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

– Bonsoir… Но вы ведь русская?

– Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

– Да разве у вас много бывает французов?

– Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

– Нет, тут столько всего… Вы уж сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

– Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки… можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски…

– Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

– Водочки желаете?

– Охотно. Сырость на дворе ужасная.

– Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, коркуновские огурчики малосольные…

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины… полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, – виден маникюр…

– Что я прикажу закусить? – сказал он, улыбаясь. – Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

– А вино какое прикажете?

– Красное. Обыкновенное, – какое у вас всегда дают к столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

– Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. L’eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme – l’âme[5].

– Хорошего же вы мнения о нас! – безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед – на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье… Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «ami»…[6] Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного – счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу – и все напрасно…

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте:

– Cavair rouge, salade russe… Deux chachlyks…[7]

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

– Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

– Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

– Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

– Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

– Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

– Прекрасно, рассольник так рассольник… А вы давно тут работаете?

– Третий месяц.

– А раньше где?

– Раньше была продавщицей в Printemps.

– Верно, из-за сокращений лишились места?

– Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал, что, значит, дело не в «ami», – и спросил:

– Вы замужняя?

– Да.

– А муж ваш что делает?

– Работает в Югославии. Бывший участник Белого движения. Вы, вероятно, тоже?

– Да, участвовал и в Великой, и в Гражданской войне.

– Это сразу видно. И, вероятно, генерал, – сказала она, улыбаясь.

– Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств… Как же это вы одна?

– Так вот и одна…

На третий вечер он спросил:

– Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

– Иногда бывает интересно.

– Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

– Мерси. Я свободна по понедельникам.

– Ну вот и пойдем в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит, послезавтра. Идет?

– Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

– Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

– Не знаю… Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

– И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч…

И поспешил переменить разговор:

– Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

– Возле метро «Motte-Picquet».

– Видите, как удобно, – прямой путь до «Etoile». Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

– Мерси.

Он шутливо поклонился.

– C’est moi qui vous remercie[8]. Уложите детей, – улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, – и приезжайте.

– Слава Богу, этого добра у меня нет, – ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам…» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n’ont pas de derrière…[9]

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнасе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сандвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро «Etoile» остановил шофера и вышел под дождь на тротуар – толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

– Ольга Александровна…

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, – он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, – значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», – и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

– Бедный, вы долго ждали?

– Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси…

И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную, пахнущую сырым сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, – он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидал ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

– Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

– Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей… Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается… Ночью в дождь страшная тоска. Раскроешь окно – ни души нигде, совсем мертвый город, Бог знает где-то внизу один фонарь под дождем… А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

– У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих – и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов – дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, – очень злое и умное животное… И главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

– Вы шутите?

– Ничуть. История очень обыкновенная. Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours[10]. А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

– Где же она теперь?

– Не знаю…

Она долго молчала. По экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

– Да, вам, верно, очень одиноко, – сказала она.

– Да. Но что ж, надо терпеть. Patience – médecine des pauvres[11].

– Очень грустная médecine.

– Да, невеселая. До того, – сказал он, усмехаясь, – что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, – там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку… Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна…» Вполне ее понимаю – не обязательна.

– Но разве у вас нет друзей, знакомых?

– Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

– Кто же ваше хозяйство ведет?

– Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит femme de ménage[12].

– Бедный! – сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, – они сидели на балконе, – гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

– Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать нечем…

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «Coupole» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

– Но скажите правду, – говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку, – ведь были же у вас встречи за эти годы?

– Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели… А у вас?

Она помолчала:

– Была одна очень тяжелая история… Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности… Но как вы разошлись с женой?

– Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец-гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов… «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего…» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Нелегко было забыть ее – прежнюю, екатеринодарскую…

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

– Поедемте ко мне, – сказал он печально. – Посидим, поговорим еще…

– Да, да, – ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

– Нет, дорогой мой, – сказала она, – я больше не могу.

Он стал просить:

– Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

– Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам… И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

– Нельзя сюда! – сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску…

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

– Предосторожность никогда не мешает, – говорил он. – L’amour fait danser les ânes[13], и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть…

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза…

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной – и о ее, конченой.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26 октября 1940

3

Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (фр.).

4

Добрый вечер, сударь (фр.).

5

Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (фр.).

6

«Друг» (фр.).

7

Красной икры, винегрета… Два шашлыка… (фр.)

8

Это я вас благодарю (фр.).

9

Милосердный Господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада… (фр.)

10

Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (фр.).

11

Терпенье – медицина бедных (фр.).

12

Приходящая домашняя работница (фр.).

13

Любовь заставляет даже ослов танцевать (фр.).