Читать книгу Jahrmarkt des Todes - J. B. Hagen - Страница 4

Kapitel 1

ОглавлениеMoritz Jansen war in einer sogenannten Problemfamilie aufgewachsen. Der Vater – arbeitslos und alkoholkrank, die Mutter – Hausfrau, ging gelegentlich irgendwelchen Putzjobs nach und war ebenfalls alkoholabhängig. Die Familie lebte in einem heruntergekommenen Haus im Hamburger Bezirk St. Georg. Genauer gesagt: am Steindamm, der zum Bahnhofsviertel gehörte. Bettler, Süchtige und Drogenhändler, Prostituierte und Freier prägten das Straßenbild.

Moritz hatte mit Ach und Krach den Abschluss der Hauptschule, die seit 2010 in Hamburg Stadtteilschule hieß, geschafft. Eine Lehrstelle hatte er trotzdem nicht gefunden und lungerte die meiste Zeit herum. Ein Leben, mit dem er sich nicht abfinden wollte. Deshalb war nach und nach ein Plan in ihm gereift: Weg von Hamburg, weg aus diesem Milieu.

In dieser Nacht hatte er kaum ein Auge zugetan. Seine Sporttasche stand fertig zum Abmarsch bereit. Draußen war es noch dunkel, als er sein Zimmer verließ. Vater und Mutter lagen volltrunken vor dem Fernseher und bekamen schon seit Stunden nichts von dem Programm mit, das ihnen dort geboten wurde. Seine Mutter hatte sich erbrochen, und der Vater hatte in die Hose gemacht, wie nicht zu übersehen war. Moritz wurde übel von dem Gemisch aus kaltem Rauch und Körperausscheidungen. Er hatte keinen Blick mehr für seine Eltern, als er leise die Wohnung verließ.

Auf der Straße grölten einige Betrunkene. In den Hauseingängen wurde gedealt, oder Dirnen hielten Ausschau nach Freiern. Das Nieselwetter machte es ihnen nicht gerade leicht, denn es waren nur Unerschrockene unterwegs, die größtenteils ganz andere Ziele verfolgten.

Moritz streifte die Kapuze seiner Öljacke über und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Von dort aus wollte er mit der S-Bahn und dem Bus bis zum Hamburger Hafen fahren. Er hoffte, auf einem der Schiffe als Schiffsjunge unterzukommen. Das Ziel war ihm ganz egal. Es konnte überall nur besser als zu Hause sein. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihm.

Am Hafen angekommen, musste er bald erkennen, dass er sich die Sache zu einfach vorgestellt hatte.

»Na, du Milchbubi. Müsstest du nicht um diese Zeit bei Mama sein?«, fragte ein bärbeißiger Matrose, der gerade, ebenso wie mehrere andere, mit Einladen beschäftigt war.

»Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen. Ich sehe nur so zart aus, kann aber zupacken, wenn’s sein muss«, sagte Moritz entschlossen.

»Bist von zu Hause durchgebrannt, was? Haben dich das Fernweh und die Sehnsucht nach fremden Ländern gepackt? Wie alt bist du denn, vierzehn?«

»Nein, fünfzehn. Nächsten Monat werde ich sechzehn.«

»Dann komm nach deinem Geburtstag wieder, und vergiss nicht die Einwilligung deiner Eltern. Ohne die wirst du beim Käpt’n kein Glück haben. Und auch sonst will ich dir nicht viel Hoffnung machen. Hier kommt alle Naselang so ein Grünschnabel her, aber heutzutage läuft das über die Reederei. Da kannst du ordnungsgemäß ein Praktikum oder eine Ausbildung machen.«

»So lange will ich aber nicht warten. Nehmt mich doch gleich mit, bitte!«

»Sag mal, hörst du schlecht oder hast es an den Ohren? Zieh Leine, und geh zurück zu Mama!«

Moritz versuchte es noch bei drei anderen Schiffen, aber das Ergebnis war immer gleich. Das Einzige, was er erreichte, war ein Tipp eines Matrosen.

»Versuchs doch mal im Seemannsheim. Da lungern immer irgendwelche Typen von dubiosen Kuttern herum. Aber sei vorsichtig, dass du an keinen Seelenverkäufer gerätst! Sonst kannst du leicht auf Nimmerwiedersehen abtauchen.«

Moritz war ziemlich enttäuscht und fühlte sich nicht ernst genommen. Doch einen letzten Versuch wollte er wagen. Dazu fuhr er über vierzig Minuten zurück in die Innenstadt. In unmittelbarer Nähe der Hauptkirche St. Michaelis – allgemein nur Hamburger Michel genannt – lag das Seemannshostel der Deutschen Seemannsmission am Krayenkamp 5. Moritz war schon oft daran vorbeigegangen, hatte sich aber nie hineingetraut. Das musste der Matrose mit „Seemannsheim“ gemeint haben.

Inzwischen war der Morgen angebrochen, doch die Sonne ließ sich nicht sehen. Der Himmel war grau verhangen, und es nieselte noch immer. Passend zu meiner Stimmung, dachte Moritz. Dennoch betrat er beherzt die Eingangshalle des roten Backsteingebäudes. Die verglaste Rückwand ließ etwas Licht auf das gelbliche Linoleum fallen, sodass es gleich freundlicher wirkte. Neben ein paar Sesseln gab es auch einen niedrigen Tisch. Doch die Gäste an der Rezeption sahen anders als erwartet aus. Es handelte sich nämlich nicht um Seeleute, sondern um ein älteres Ehepaar und eine Handvoll Jugendlicher. Auf der breiten Treppe nach oben sah man sogar einige Dunkelhäutige.

Als Moritz etwas irritiert verharrte, betrat gerade ein älterer Mann mit einer Brötchentüte den Raum. Mit seinem wettergegerbten Gesicht und dem krausen Vollbart entsprach er mehr dem Typ des Seebärs.

»Na, Jungchen, hast du dich verlaufen?«, fragte er freundlich.

»Ne…nein«, stotterte Moritz. »Ich hoffte hier ein paar Matrosen oder andere Seeleute zu treffen.«

»Tscha, da musst du nachmittags ab fünf wiederkommen. Erst dann öffnet die hauseigene Bar. Da treffen sich immer ein paar Seeleute, um Billard zu spielen oder einfach nur unter ihresgleichen zu sein. Was willst du denn von denen? Spannende Geschichten hören?«

»Nein, einer soll mir helfen, auf einem Schiff unterzukommen.«

»Da wirst du wenig Glück haben. Die meisten von ihnen sind selbst auf Jobsuche. Die Mitarbeiter hier im Haus unterstützen sie dabei. Hilfe gibt es auch bei behördlichen Briefwechseln und durch psychosoziale Gespräche.«

»Was machen denn die ganzen Fremden hier? Das sind doch keine Seeleute.«

»Inzwischen übernachten hier Touristen und Jugendgruppen. Nur der vierte Stock dient als reine Seemannsherberge vor allem für Dauergäste. Manche wohnen schon mehr als zehn Jahre dort. Ich gehöre auch dazu. Wenn du willst, zeige ich dir mein Zimmer.«

»Ja, gern. Ich habe ohnehin nichts Besseres vor.«

Sie fuhren mit dem Fahrstuhl aus dem Jahr 1952 in den vierten Stock. Oben sah es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im Gegensatz zu den unteren Etagen, wo weiße, unmöblierte Flure zu modern eingerichteten Zimmern führten, gab es hier eine große Eckbank aus Holz. Den massiven Tisch davor zierte eine Blümchendecke mit kleinen Gartenzwergen darauf. Durch die Dachfenster konnte man auf den Michel blicken.

Am Tisch saßen ausnahmslos ältere Herren verschiedener Nationen, die aus Henkeltassen oder Plastikbechern ihren Kaffee tranken und Moritz kurz zunickten.

»Von denen ist ja keiner jünger als fünfzig«, meinte Moritz, als sie auf dem Weg ins Zimmer waren.

»Tscha, das sind alles ausländische Seeleute, die bei einer deutschen Reederei angeheuert hatten. Sie müssen weiter in Deutschland leben, damit ihre Rentenansprüche nicht verfallen. Einige leben auch noch im Rentenalter hier, weil sie gesundheitlich besser versorgt werden als in ihrer Heimat oder ihre Großfamilie zu Hause unterstützen. Dafür müssen sie auch als Rentner noch mit Gelegenheitsjobs etwas dazuverdienen. Es ist die Rede davon, das sei hier zu einem unfreiwilligen Altersheim geworden, deshalb sollen auch keine neuen Senioren mehr zugelassen werden.«

Moritz ließ sich sein Entsetzen über das winzige Zimmer nicht anmerken, konnte sich aber eine Bemerkung nicht verkneifen.

»Viel Platz hast du ja nicht gerade hier …«

»Dafür zahlt man auch nur 11 Euro die Nacht, und für die Dauergäste gibt es einen Pauschalpreis von rund 250 Euro im Monat. Soll ich uns einen Kaffee machen. Du siehst aus, als könntest du einen gebrauchen. Allerdings nur Pulverkaffee.«

»Egal, ich bin nicht anspruchsvoll.«

Der alte Mann brühte mithilfe eines Wasserkochers zwei Tassen Kaffee auf und reichte eine davon Moritz.

»Ich bin übrigens Holger. Und wie heißt du?«

»Moritz.«

»Aha, und wie geht es Max? Haha.«

»Der Witz hat einen Bart. Damit hat man mich schon in der Schule aufgezogen.«

»Entschuldige. Aber auf See herrscht mitunter ein rauer Ton. Da musst du dir ein dickes Fell anschaffen. Also, Moritz, jetzt erzähl mal, warum du von zu Hause weg willst.«

»Weil mich da alles ankotzt. Meine versoffenen Eltern und das ganze Milieu. Auch die Perspektivlosigkeit macht mich fertig.«

»Und du denkst, woanders ist es besser? Als ungelernter Arbeiter wirst du es überall schwer haben.«

»Ich würde ja sogar eine Ausbildung auf See machen. Aber als ich im Internet bei verschiedenen Reedereien recherchiert habe, hieß es zum Beispiel: „Sechs Wochen vor Beginn der Ausbildung laden wir Dich und Deine Familie zu einem Informationstag ein. Hierbei werden Dir See-Auszubildende und gestandene Seeleute über das Leben an Bord und den Arbeitsort Schiff berichten.“ Damit geht es schon los. Ich würde meine Alten nie und nimmer dazu bringen können, dort aufzukreuzen. Und selbst wenn, würde ich mich zu Tode schämen.«

»Verstehe. So schlimm?«

»Schlimmer.«

»Und es gibt noch mehr Hürden. Du brauchst ein Seefahrtsbuch, das du nach einer entsprechenden medizinischen Untersuchung bei der See-Berufsgenossenschaft bekommst. Ohne dürfen aus versicherungstechnischen Gründen die meisten Kapitäne dich nicht mitnehmen.«

»Deswegen habe ich die Reedereien auch schon abgehakt. Man muss doch auch ohne Papiere irgendwo unterkommen können.«

»Tu dir das nicht an. Da draußen auf See bist du allein und hilflos. Wenn du über Bord gehst oder man dich auf einer gottverlassenen Insel aussetzt, wird das niemand mitkriegen.«

»Zurück gehe ich jedenfalls nicht.«

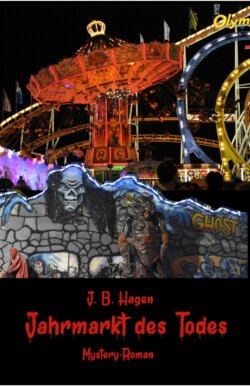

»Ich mache dir einen anderen Vorschlag: Bevor du andere Länder bereist, lerne doch erst einmal Deutschland kennen. In wenigen Tagen findet auf dem Heiligengeistfeld der Frühlingsdom statt. Einige Fahrgeschäfte haben schon angefangen aufzubauen. Die suchen immer junge Leute zur Aushilfe. Wenn du Glück hast, kannst du mit in die nächste Stadt fahren. Und der Vorteil ist, du hast immer festen Boden unter den Füßen. Na, wär das nicht was?«

»Ich denke schon. Da hätte ich auch von allein draufkommen können. Vielen Dank für den Tipp.«

»Gern. Also sehen wir uns nicht heute Nachmittag?«

»Nein, ich glaube, nicht.«

Auf dem Heiligengeistfeld war der Aufbau des Frühlingsdoms voll im Gange, als Moritz ankam. Überall herrschte rege Betriebsamkeit. Die DOM-Meile war vollgestellt mit Transportfahrzeugen, und Mitarbeiter, die wie fleißige Bienen hin und herhuschten, luden die einzelnen Teile der Fahrgeschäfte von LKWs und Containern und beförderten diese an den richtigen Platz. Als Orientierung dienten der DOM-Plan und die mittels Sprühfarbe erstellten Markierungen, die der Platzmeister schon Wochen zuvor auf den Asphalt gesprüht hatte.

Denn die Fahrgeschäfte konnten sich nicht einfach irgendwo hinstellen, sondern die Standorte waren im Vorfeld festgelegt worden. Per Brief waren die Schausteller über ihren Standplatz und ihre Einfahrtszeit informiert worden. Von den etwa fünfhundert Anfragen war nur die Hälfte angenommen worden. Einen Anspruch auf einen bestimmten Platz gab es nicht, egal, wie lange die Schausteller schon auf dem Hamburger DOM gastierten. Es wurde nach der Devise verfahren: Ähnliche Geschäfte sollten weit auseinander stehen, und Buden derselben Sparte sich nicht überschneiden. Auch die Tiefe der Attraktionen entschied über den Stellplatz.

Unter den Schaustellern gab es immer wieder welche, die mit ihrem zugewiesenen Platz unzufrieden waren, weil sie befürchteten, dort weniger Umsatz zu machen. Es konnte sogar vorkommen, dass einzelne Schausteller ihre Teilnahme deshalb absagten.

Überall hörte man Metall aufeinander prallen. Es wurden Schrauben arretiert und bunte Planen befestigt. Selbst Kräne kamen zum Einsatz.

»Weiter rechts, nein, mehr zur Mitte!« lauteten die Kommandos.

»Könnt ihr noch Hilfe gebrauchen?«, sprach Moritz einen der Arbeiter an.

»Was? Nein, wir sind vollzählig. Frag mal den Platzmeister. Der ist darüber informiert, wer mit Aushilfen arbeitet.«

»Und wo finde ich den?«

»Wenn er nicht gerade unterwegs ist, in seinem Büro im zweiten Stock des DOM-Referats. Das liegt auf der Westseite vom Millerntor-Stadion.«

»Danke.«

Moritz erhielt keine Antwort, weil der junge Mann schon wieder mit seiner Arbeit beschäftigt war. Der Platzmeister hatte dann tatsächlich einen Tipp für ihn.

»Versuchs mal bei dem Weber. Dem gehört das „Breakdance“. Soviel ich weiß, hat der nur drei feste Angestellte. Dazu nimmt er meistens drei Aushilfen.«

»Können Sie mir sagen, wo er sein Fahrgeschäft aufbaut?«

»Hier, siehst du?« Der Platzmeister deutete auf den Plan. »Unweit des Fünfer Olympia Looping. Du solltest dich gleich auf den Weg machen. Der Sattelauflieger müsste in der nächsten halben Stunde ankommen. Komm, ich begleite dich. Ich muss noch mal nach dem Riesenrad sehen. Ob da alles seinen Gang geht.«

Als Moritz und der Platzmeister wenig später zu der bewussten Stelle kamen, rangierte der Inhaber des Fahrgeschäfts gerade einen der drei LKW-Anhänger auf die richtige Position. Seine Mitarbeiter wiesen ihn dabei ein. Zuvor hatten sie schon mit Maßbändern den Stellplatz ausgemessen. Zum Schluss wurde der Kran aufgestellt, und nach dem Ausladen konnte der Aufbau beginnen.

»Braucht ihr eventuell noch Hilfe?«, sprach Moritz einen der jüngeren Burschen an.

»Da musst du den Chef fragen.«

»Ja, du hast Glück. Mir ist einer der Hilfsarbeiter ausgefallen«, sagte Gunnar Weber, ein blonder Mittfünfziger mit Dreitagebart. »Willst du nur mit aufbauen oder länger bei uns bleiben?«

»Wenn das geht, bleibe ich bis zum Ende des Doms, mache beim Abbau mit und fahre auch gern mit in die nächste Stadt.«

»Holla, du legst ja ein Tempo vor. Zunächst wollen wir erst mal sehen, wie du dich machst. Du siehst zwar etwas spillerig aus, aber aus Erfahrung weiß ich, dass Burschen dieser Art über erstaunliche Kraftreserven verfügen. Halte dich am besten an Malte. Der ist schon länger bei mir. Das ist der muskulöse Bursche mit den dunklen Haaren, die wie ein Staubwedel aussehen.«

»Alles klar. Und vielen Dank.«

Am Ende des Tages war das Fahrgeschäft zu etwa sechzig Prozent aufgebaut. Die restlichen vierzig sollten am nächsten Tag folgen. Moritz schlief im sogenannten Mannschaftswagen mit Waschraum, WC und Dusche, voll ausgestatteter Küchenzeile, mehreren Schränken und einem SAT/-Antennenanschluss für Fernsehgeräte. Die Mitarbeiter teilten sich jeweils zu zweit eine Schlafkabine mit Doppel- oder Stockbetten. Nur Malte hatten einen eigenen Campingwagen, und natürlich der Chef, der mit seiner Frau, Doreen, einen luxuriösen Wohnwagen bewohnte.

Colin, ein hagerer Blonder mit grünen Augen, der nur gut ein Jahr älter als Moritz war, teilte sich mit ihm eine Kabine. Erschöpft von der harten Arbeit lagen sie am späten Abend im Bett und konnten dennoch keine Ruhe finden.

»Machst du das schon länger hier?«, fragte Moritz.

»Etwas über ein Jahr. Zunächst als Aushilfe wie Noah und Simon nebenan, aber nach dem dritten Jahrmarkt hat mich der Chef fest übernommen.«

»Und dieser Leander und Malte, wie sind die so?«

»Leander ist eigentlich ganz in Ordnung. Abgesehen davon, dass vor ihm kein Rock sicher ist. Na, und Malte trägt die Nase etwas höher, seitdem er seinen eigenen Campingwagen hat. Er ist allerdings auch am längsten dabei.«

»Wie läuft das eigentlich mit dem Essen hier? Ich meine, Würstchen und Kartoffelsalat am Mittag und Burger mit Pommes am Abend wird es ja nicht immer geben.«

»Nein, normalerweise kocht die Chefin, und nicht mal schlecht, wie du feststellen wirst. Nur an den Auf- und Abbautagen gibt es nur eine schnelle Mahlzeit.«

»Frau Weber sieht mit ihren roten Haaren verdammt gut für ihr Alter aus«, meinte Moritz.

»Diese Meinung behältst du lieber für dich, wenn du hier alt werden willst«, sagte Colin. »Der Chef ist verdammt eifersüchtig. Einige waren schneller wieder draußen als sie gucken konnten. Demnach stehst du auf ältere Semester?«

»Das habe ich nicht gesagt, aber reife Frauen haben schon ihre Vorzüge.«

»Dann solltest du dich an Ludmilla halten. Die hat schräg rüber ihre Schießbude und ein Faible für junge Knaben. Sie lässt so ziemlich jeden rüber. Dennoch ist sie mit Vorsicht zu genießen. Es wird gemunkelt, sie habe sich die Bude untern Nagel gerissen, nachdem ihre Schwester ihren Mann umgebracht hat.«

»Was denn, sie ist die Schwester einer Mörderin?«

»Das steht fest. Aber der Alte war auch nicht ohne. Mirko war ein Bär von einem Kerl. Dem saß die Hand ziemlich locker, egal ob vor Publikum oder nicht. Olga hat so manche Blessur oder leuchtendes Veilchen davongetragen. Eines Tages hat es ihr gereicht, und sie hat ihn mit kochendem Wasser übergossen. Seine Verbrennungen waren so schwer, dass er daran krepiert ist. Als sie in der nächsten Saison wieder auftauchte, haben sich alle gewundert, weil sie Olga im Kitchen glaubten, bis sie merkten, dass es sich um die Schwester handelt. Ludmilla sieht Olga nämlich zum Verwechseln ähnlich.«

»Na, vielen Dank. Ich habe keine Lust, gegrillt zu werden.«