Читать книгу Формула Джина - Камиль Нурахметов - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

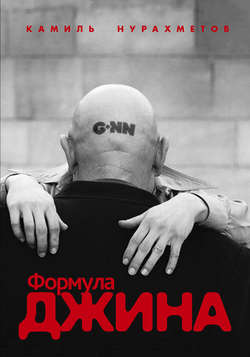

Формула Джина

ОглавлениеЧтобы стать сотой, нужно трудолюбие и время…

(Сборник законов для пчел. 1999 г.)

Звонок телефона разорвал тишину кабинета, как забытый будильник. Полковник Геращенко мгновенно открыл глаза и уставился в грустный пластмассовый потолок. На кабинетном кожаном диване он успел поспать только два часа и спал бы еще столько же, если бы не телефонный перезвон, рвущий провода из самой Москвы.

– Петр Петрович, добрый вечер! – раздался торопливый голос в трубке.

– Здравствуй, Дорогой! – прозвучал ответ с вкусным сербаньем большого глотка холодного чая. – Наконец-то в ваш департамент на 47-й лагерь смертников распределили Джина, как вы понимаете он уже в категории смертника. Да, того самого, о котором я вам писал в прошлом году! Он следопыт 9-го уровня с гранитными яйцами и мозгами всей Академии наук! Петр Петрович, вы просили из его дела изъять острые страницы его чудес, я убрал! Больше разговаривать не могу, шеф уже возвращается! Как видите, я добро помню! Удачи Вам, Петр Петрович! – грустный голос телефона оповещал о конце информативного поля нудной монотонностью. Гробовые гудки рвали уши, нажимая на ушные раковины бесконечной мелодией конца. «Вот молодцы! Вот так сюрприз! Как я и думал, все, как я и предполагал, добегался Джин, докувыркался», – быстро промелькнула мысль в голове у полковника Геращенко. Он допил остатки холодного чая и прикурил сигарету, провернув в голове ленту мыслей и улыбнувшись, быстро набрал номер по дальней связи.

– Славка! Это я! Мне тут шепнули из столицы, что в твое пространство на 47-й привезут Джина! Че примолк? Ах, ты даже не знаешь, о ком идет речь? Тебе плевать? Ух ты! Отлично! Если бы знал, твой позвоночник заиграл бы, как старый рояль. Ты, наверное, думал на пенсию уйти тихо, не так ли? Вот тебе и головная боль, и мигрень в одном флаконе, если не сказать, что это еще твой геморрой и настоящая чумардосная чума! Ладно уж, не обделывайся раньше времени, а послушай меня, как сказал двести лет назад композитор Лебедев-Кумач, «к любой песне можно еще один куплет придумать!» У тебя кто там начальствует на 47-м лагере, майор Пекло? Так ты проинструктируй его, так мол и так, раньше времени не запугивай! Все самые серьезные страницы этого чертового Джина в его личном деле прописаны, чтобы администрация ориентировалась сразу и дров не наломала, поэтому твой майор Пекло будет знать все. Но, как ты понимаешь, у него там звонарей немало в тифозной среде, рано или поздно весь лагерь зажужжит, поэтому аккуратно намекни Пекло, чтобы с Джином не встречался лично ни в коем случае, беседы с глазу на глаз не проводил, это чревато, уж поверь мне, ему такое имечко не просто так дали. Волшебник – он и в тюрьме волшебник! Тамошние отбросы отправят его сами на тот свет, хотя, э-э-э, может быть, э-э-э, в чем лично у меня, э-э-э, есть основания сильно сомневаться! Получилось бы, что майор Пекло отправил в пекло самого Джина! Ха-ха-ха! Закаламбурил я культурально! Короче, э-э-э, меры примите там, а то этот Джин за мою двадцатилетнюю практику – самая хитрая сволочь в их среде. Глядите, не проспите, не пропейте, не прозевайте! Знаю я вашу 47-ю, инспектировал не раз, отмороженные там все у тебя, и майор твой, Пекло, – идиот редкий, что фамилия, что поступки! Ну, это между нами, конечно, работай, Славка, если хочешь поближе к морю перебраться, чаи на пенсии гонять и рыбку ловить, работай!

Закончив инструктаж, полковник опустил трубку старого телефона на черные антикварные рога аппарата с гербом, глубоко затянулся сигаретой и хитро усмехнулся новой, известной только ему комбинации. «Весь разговор записан службой собственной безопасности! Это факт. Теперь никто не сможет меня упрекнуть, что я его не предупредил! И это – факт второй! Вот так вот, любитель порно, твою мать! – додумывал полковник, помешивая холодный чай холодной чайной ложкой с отпечатком медвежьей пасти. У людей в погонах, до времени их одинокого умирания в старых постелях со стаканами негазированной воды, есть прошлое, которое рисовали они сами и больше никто, они и виноваты, виновато их воспитание.

Вячеслав Андреевич Могила был человеком приземленного склада ума, бетонной угрюмости и редкого безразличия к окружающей его среде. Сама его фамилия намекала ему с детства работать в морге, в крематории, на кладбище или в тюрьме для смертников. И это свершилось через много лет, он все-таки стал начальником над тремя дальними таежными лагерями, откуда никто не выпускался на свободу, никто о ней не мечтал и даже не пытался сбежать. Лагеря были настоящей последней жизненной станцией с черной вывеской «Конец Судьбе – конец Тебе». Свобода как понятие была совершенно невозможна, потому что вся система была выстроена на человеческих пороках, как экспериментальный калейдоскоп, чтобы сами заключенные уничтожали себя изнутри ради собственной выгоды и инстинктов, вольно или невольно, исполняя приговор Великой Империи на бумаге с печатью суда. ДНК осужденных на искусственную смерть мешало самому государству выполнять свои планы по строительству самого себя! Что пуля в затылок, что пару месяцев в инфарктной среде среди помоев социума, результат был один – безымянная могила, хотя и могилы никакой не было. Все, ушедшие в мир иной без расследования, сжигались в топке кочегарки под вторым корпусом с горой угля и под тихую мелодию немого, одноглазого Захара, стертого судьбой с поля жизни много лет назад. Души сожженных, подогреваясь в огненной среде, в прозрачной дымке медленно поднимались в небо, как потерянные пустые слова о далеком и несбывшемся счастье, а сами тела скорбной плоти быстро раскладывались на атомы высокой температурой древнего огня, потрескивая и лопаясь пузырьками. Песню сопровождения душ на великий суд божий слышал немой Захар и мурчал себе под нос только мелодию, потому что слова подъема Душ знал только Бог и его Сын, больше никто на свете! Угрюмый подполковник Могила знал систему досконально и никакие авторитеты или герои-легенды криминальных историй облетевших всю Империю не могли его убедить в том, что его лагеря не уничтожат этих изгоев своим хитрым и продуманным самоустройством. Иногда, в сильной посталкогольной депрессии, он мог приехать в один из лагерей и ночью расстрелять пару узников за нарушение внутреннего распорядка, тем самым повысив показатели смертности на костяных счетах учреждения. После телефонного разговора с начальством, он остался абсолютно равнодушен к полученной информации. Могила цвыркнул пустым пространством между двумя задними зубами и улыбнулся, включив продолжение итальянского порнофильма. Какой-то там Джин его не интересовал, он знал, что всем, попавшим в 47-й «Санаторий», максимум через два месяца конец! Так было уже 70 лет и так будет еще 300, это отработанный закон неизбежности, который сформулировал когда-то какой-то аналитик по «тюрьмоведению» из Москвы, много, очень много лет назад. Подполковник Могила подумал и решил позвонить в 47-й лагерь на следующий день, а пока: «…Пошли вы все к чертовой матери, какой-то очередной приговоренный ублюдок едет на встречу к собственной смерти!» – подумал он и открыл холодную бутылку немецкого пива, уставившись на нагло торчащие соски итальянской монашки с глазами кроткого котенка. Он любил порнографию с монашками, это было его хобби, будоражащее его внутренности где-то в дальних холодильных камерах сознания. Он как мужчина всю жизнь желал монашку с безразличными кроткими глазами, но так ее нигде и не нашел. Не то нынче монашество, не средневековое, не то!

Лагерь номер 47 соответствовал всем законам, прописанным умным господином, а не товарищем Фойницким, еще в 1889 году в его же трактате о тюрьмоведении и последним хитросплетениям пенитенциарной системы Огромной Империи. Ни о каком раскаянии не могло быть и речи среди людей, находившихся внутри. Каждый из них бросил вызов Империи и получил судьбоносный ответ. Государство перемалывало живой материал от костей абортированных младенцев в медицинских судочках до взрослых дядек, живущих наперекор всем законам и укладам. Потому что государство превыше всего, а оно не трактор и не громкие марши, это не паровозы и электрификация всей страны, государство – это очень много разных людей со своим личным видением жизни и постоянным желанием жить лучше наперекор всему и всем, даже государству! Лагерь находился в самой низинке, посреди высохшего русла когда-то большой реки, и был с одной стороны прикрыт двумя высокими склонами, поросшими тайгой, а с другой – пятидесяти километровой долиной, без кустика, без деревца, как на ладони, глина, песок, неширокий ручеек бывшей реки и волчьи следы. Таким образом, все окна камер, выходящие в долину, имели солнечный свет, а другая сторона, окнами к склону, никогда солнца не видела, что повышало процент самоубийств от ноющей депрессии, душевной хмари и минусовой безнадеги. В пяти километрах от лагеря стояла большая плотина Илантуйского водохранилища, когда-то и урезавшая большую реку до уровня маленькой речушки, протекавшей вдоль стены. Река была просочившейся водой сквозь высокую стену плотины, оставив позади выработанное для людей электричество и память о большой воде. Отличительной чертой такого лагеря для приговоренных было то, что на каждые десять человек выдавался обед, один раз в день и только на восьмерых. В камерах все знали, кто эти двое из каждой десятки, и с ними никто и никогда не делился, чтобы не показать слабость перед коллективом и самому не подохнуть раньше времени! Никто не знал, что такое раньше времени или позже, но всегда предпочиталась формулировка «подохнуть раньше времени», про позже никто не говорил, это было бы нелогично – умереть позже времени! Абсурд! К железной дверце, откидайке-кормушке, всегда подходили те, кто будет есть, а те, кто не будет, медленно умирали от голода, разглядывая чужие латунные миски, лежа на полу и прижавшись к стене. Рано или поздно, те, кто ели сегодня, будут умирать от голода, как те, кто умирает сейчас. Круг жизни и смерти был замкнут на два месяца, не более. Кормежка сама по себе делилась на летный, то есть, день с кормлением, и не летный – день без еды. Очень часто не летных дней было больше, чем летных и уже сами узники делились на тех, кто может отвлечься от голодной червивой соски внутри живота и на тех, кто звереет от голода поневоле мозгового устройства и внутренних сил, что усиливало страх в замкнутом помещении, где стены были выкрашены в ядовито-зеленый цвет. Иногда в лагере был так называемый «яблочный день», когда открывались кормушки и в камеры вбрасывались одно или два румяных яблока. Если человеческий коллектив был разрознен и без разумного самоустройства, узники убивали или калечили друг друга за яблоко, если нет, все заканчивалось тихо, яблоко съедалось самыми сильными, которым нужны были витамины для дальнейшей борьбы. Внизу двери, у самого пола, было второе окно, закрытое на замок, для вытаскивания трупов из камеры. Сама дверь не открывалась, трупы выволакивались снизу и мгновенно в голову производился контрольный выстрел, на всякий случай, чтобы не пытались повторить подвиг Франсуа Пико. В камеру можно было войти с одним килограммом нужных вещей, прошедших три тщательных осмотра по списку. Личные вещи находились в пакете с эмблемой лагеря-тюрьмы и печатью, подтверждающей три осмотра, с учетом 345 абсолютно запрещенных вещей. Список был минимизирован до самого предельного логичного уровня и максимально лоялен к вещам, которые могли нанести медленный урон здоровью. Этот пакет с личными вещами так и назывался – «Последний пакет в жизни». Взяток никто не брал, потому что специальным Приказом по Системе от 12 мая 2099 года любой служащий, пойманный на взятке, расстреливался во дворе через 15 минут. После такого приказа, после расстрела пятнадцати надсмотрщиков за последний год, все принимали мудрое решение: лучше жить, чем сдохнуть! Такой был мудрый приказ и такой единственно правильный выбор, которому уже тысячи логических лет! Учреждения, где взяточников не расстреливают, обречены на болтовню о демократии и совести, на медленное загнивание и самоуничтожение. Долгожителей в лагере не было, стариков тем более, потому что встречать старость – это привилегия только для избранных за особые заслуги перед равновесием добра и зла в течение всей жизненной киноленты. В 47-м лагере избранных не было, а может быть, и были, но никто об этом не знал, кроме Господа Бога и его летающих в эфире единомышленников. Полет мысли всех узников был похож на ползанье старой улитки по сухому асфальту: никакого полета давно уже не было, а была никчемная жизнь, отбирающая силы каждый день и ведущая в дырявую тьму. Они жили по старинному принципу рабов Абиссинии: «Живи, как можешь, если нельзя, как хочется». Электрических розеток в камерах не было, все окна были сплошным стеклом с решеткой без форточек и без ставень, туалет один, один кран с водой и двенадцать кроватей на сорок или пятьдесят обреченных. Это был стандарт всех камер лагеря: закупоренная бактериальная среда без поступления какой-либо информации, предназначенная для быстрой деградации человеческой особи, благодатной почвы для самоубийств и беспредельно агрессивной внутренней среды. Лазаретов с врачами для больных узников тоже не было, потому что уровень смертности в лагере приветствовался по всем инстанциям, как в древней системе строителей коммунизма, и книги с учетными списками умерших пополняли пыльные полки архивов каждый год и гигабайты внутренних компов. Чем больше умрет народа, тем круче график показателей, тем больше премий и кислорода! Внутри лагеря жила и развивалась лепра, сифилис, СПИД и стандартный туберкулез с палочкой, того самого мистера Коха и, конечно же, канцер. «Чем больше умрет, тем больше уровень справедливости!» – говорил генерал Пахучий на ежегодной Конференции Системы. Кратковременных прогулок на воздухе тоже не существовало, а было сидение в четырех закупоренных стенах изо дня в день, и быстрое, поголовное помешательство законсервированного уровня астронавтов дальнего космоса. Если бы кто-нибудь сказал узникам, что смерть – это самое необычное и яркое путешествие в их жизни, то не нашлось бы ни одного приговоренного из трех тысяч человек, кто прислушался бы к этим словам. Люди привыкли жить и дышать, они, сколько себя помнят, живут и дышат, каждый день борясь с социальной средой, которую создавали не они, а другие, до их появления. Они абсолютно не помнят себя мертвыми и уж подавно свой туннельный переход из новенькой клетки А в новую клетку А2, у мамы, в тайной лаборатории живота. Мнительный народ всю жизнь старается отгонять страшные мысли о смерти, которая обязательно появиться из недр сознания. Они привыкли жить, дышать и кушать, чтобы снова дышать. Они хотели бы еще и еще, и подольше, и с вином и сливочным маслом под лучами самой рядовой Желтой звезды и у теплого моря. Они бы хотели… Мало ли чего все хотят, уж слишком часто народ делится клетками без разрешения, переизбыток ртов на лице планеты уже давно! Так осмысленно исполнялся вердикт смертной казни, нарисованный государством по приговору суда. Искалеченная и абсурдная демократия добралась и в этот мир, расправляясь с чужим дыханием, привычкой жить и антагонизмом с государственной машиной как бензиновой мельницей для любых костей! Однажды прекрасный поэт золотого века с красивыми тонкими усами, статью рыцаря и с рубиновой инкрустацией эфеса шпаги, общаясь с испанской королевой, произнес: «Ваше Сияние! Жизнь злых людей, полна тревог!» Жизнь этих людей-узников была полна не просто тревог, узники медленно поглощались своими мыслями, питаясь увиденным и пережитым с каждым своим ничтожным днем, они тлели на глазах друг у друга, ежесекундно ощущая смерть под старыми матрасами, подушками и в камерных щелях, где сидел страх и улыбался, во все сто тридцать восемь страшных застрахованных зубов.

Майор Пекло смотрел на идеально почищенные сапоги и не мог сформулировать, чем же он недоволен? Сапоги блестели, как штык кремлевского курсанта перед парадом. Глядя на щуплого карлика-заключенного с большой головой и ушами, он ловил себя на крупицах жалости к этому убогому и обреченному, но быстро очнувшись от дальних чувств, он включил садизм, надел на указательный палец шершавый наперсток и схватил карлика за ухо, повернув его в сторону с хрустом. Уши несчастного были опухшими и толстыми от внутренних гематом, как у профессиональных борцов. Его уши напоминали никому не нужные вареники, кое-как прилепленные к увеличенной лысой голове похожей на тыкву.

– Гнус! Почему так плохо почистил мои сапоги? Отвечай, плесень человеческая! – с диким удовольствием вымолвил майор, скрежеща зубами. Карлик зажмурил глаза, из которых текли слезы, прикусил зубами верхнюю губу и молчал, дергая короткими руками и головой от боли. Майор схватил его за ворот синей робы и с силой ударил головой о ребро стола. Гнус тут же упал на пол, как кукла в «Детском мире», и, высунув язык из маленького беззубого рта, стал лизать свою кровь, льющуюся из рассеченного лба на подбородок. Он молчал и облизывал язык, глядя майору в глаза.

– Че вылупился, червь, еще раз плохо почистишь сапоги, сделаю два надреза под мышками для кровостока и скормлю собакам, понял? Отвечать!

– Так точно! Понял! – ответил карлик, продолжая улыбаться и смотреть в глаза начальнику лагеря майору Пекло. Голубые глаза Гнуса смотрели куда-то дальше. Он был там, далеко, на свободе, возле своей покойной бабушки, связавшей ему теплые носки еще тридцать пять лет назад для детдома. Когда ему было больно, он всегда думал о чем-то хорошем, из той, прошлой жизни. Его тело истекало физической болью, но душа была там, в родном Смоленске, где он и заработал себе смертный приговор. Всю свою жизнь он ощущал наказание и проклятье за спиной. И однажды, ночуя в цыганском кочевом таборе с ромалами, старая чавала Мехе, сказала ему, что родился он карликом для того, чтобы ответить за страшные грехи деда и отца. И покоя ему не будет, пока не встретит он крепкий затылок с черными буквами. Какую-то чушь несла Мехе, разглядывая его ладони у костра. Это было очень давно и слова цыганки бесследно растворились на просторах его мозга. Отца он не знал, а деда тем более, нутром осознавая свою неправильную искалеченную жизнь среди полноценных людей. Он привык быть битым и улыбаться. Он никогда не имел семью, не сказал слово «мама», не получил ни одного подарка, не знал свой день рождения, и никогда не наряжал свою собственную новогоднюю елку. Он был уродливым карликом в мире прекрасного безразличия и жути, он был за бортом, проживая и прожёвывая жизнь человеческого полипа на днищах чужих кораблей.

– Захочешь назад в камеру, только намекни! Я тебя отправлю к Арлекину, там проживешь часа три, может два, а может, минут за десять они тебя задушат и сожрут! Ха! Пшел на место, дичь сбитая!

В окрестностях лагеря бродили региональные волки, открывая для себя новые запахи старых мест. Их было много. Полуголодные и всегда злые псы охраны разделились на два вида, одни выли волкам в ответ, задирая головы к ночному небу, другие лаяли до хрипа и рвались с цепей в драку. Ночью была слышна их оперная перекличка протяжным воем. Они слышали запах крови, запах умирающих человеческих тел и мясного пепла. Ведомые своими инстинктами, волки и днем и ночью обходили территорию тайги возле забора, внюхивались в порывы ветра, который дул из-за стены и водили черными холодными носами, втягивая большой микс информации. Там, за высоченной стеной и гудящей музыкой электрических проводов было много мясной еды. Там были ослабленные и раненые люди, плюющие на пол голодной слюной, выдыхающие обтекаемые вирусы в густой информационный воздух, выделяющие острый запах страха, несущийся в тайгу в черные носы свободных хищников. Этот запах просачивался из помещений, отлеживаясь там, как желе забытого бабушкиного варенья из черной смородины или кровавой клюквы. Этот запах выдерживался в закрытых камерах, как драгоценные винные микробы в подвалах Йоханнесбурга. Он рвался наружу отравленными цепочками воздушных шариков, оповестить мир о том, что эти жизни, многократно нарушившие законы Империи, медленно превращаются в пепел с искрами, вылетающий из последней трубы каждую ночь. Тайга смотрела на лагерь, она смотрела стволами и зелеными ресницами-иголками, слегка окрашенными серым пеплом. Ветер менял краски и запахи, ветер уже что-то слышал от пролетающих мимо птиц, он готовился к сквозняку, чтобы проникнуть внутрь человеческих строений. Вместо ежедневной кукушки в тайге ухал вечерний филин, оповещая чьи-то уши о скорых переменах. Там, где ничего не происходит, обязательно будет что-то происходить – это закон образовавшейся пустоты пространства. Это закон не писан людьми, он выписан Богом на гранитной плите для людей, давно потерявших надежду. Он, великий кукловод, уже начинал первый акт своей новенькой пьесы!

Джин стоял в «стакане», улыбаясь работе правой ноги водителя, которая нажимала на педаль газа после прохода каждой ухабы. Он читал свое бытие из-за железных стен, он прочитывал нажатие водителя на педаль и видел мир его глазами, находясь в темном, металлическом стакане без дырок и вентиляции. Он улыбался этому миру, который видел Джина идиотом и ничтожеством, иногда пожирающим вареную головку бурака с черствым хлебом. Для несведущего поколения новых людей, никогда не сидевших в библиотеке имени Л., не прошедших бездипломный университет личного строжайшего самообразования, не интересующихся правдивой историей старых законных времен, этот самый стакан – это паяный лазерной сваркой, изолированный железный ящик для дизелирующих и очень опасных личностей в закрытой полицейской машине, высотой один метр восемьдесят сантиметров. Тот, кто выше этого рубежа, уже нажил себе проблем и боли, как одинокий кусок бутерброда без сливочного масла на асфальте. Машина может ехать часами в минус 40 или плюс 40, и человек в стакане-ящике будет дышать своим переработанным углекислым газом с кислым отстоем, отравленным горячим потом или собственной уриной на холодный позыв природы. В стакан могут постучать дубиной в районе головы, чтобы было оглушительно веселей преодолевать ухабы долгой дороги на кожаную свалку. Такие удары обычно наносят одинокие изуверы от внутренней никчемности, сердечного одиночества, умственного недоразвития, для самоудовлетворения своих нулей и лобных долей. Извозчиками в таких консервных машинах обычно работают те, кто не хочет давать стране угля, умирать на дальних неизведанных планетах, слесарить по железу или плавить арматуру для умных и продуманных Объединенных Арабских Союзов. Муравьиные люди делали свою работу с мыслями о пиве и диванном сне, доставляя к новым местам смерти обыкновенных людей без детства, без доброго многословного волшебника, без запаха единственной мамы, без наставника с ясными глазами и словом правды. Джин имел представление о дороге, по которой его везли, он знал, который час, имена охранников, и самое страшное, будучи нумерологом, он давно высчитал страницу своего ближайшего будущего от грязного номера зековозки, в которой он стоял в металл-стакане. Он улыбался полученным цифрам, выводам, запахам, именам, матам охранников и вонючей пасти овчарки Пуны, которая лежала у стакана и слышала его ласковые слова о ее судьбе, нашептанные из закрытого воздуха. Джин стоял молча, уже третий час переминая ноги от пятки до пальцев и повторяя одну единственную фразу, которая снилась ему много лет, нашептанная каким-то низкорослым мужчиной в треуголке, сидящим на барабане: «Дальше всех дойдет тот, кто не знает куда идти!» Он не знал, куда идти дальше, но он умел главное – импровизировать на ровном месте, импровизировать, как джокер на атласной карточной бумаге с отпечатками чужой дактилоскопии.

В этот день майор Пекло вообще работать не собирался. Он сидел за столом у окна и чистил свой РКСП-3, тщательно заглядывая в ствол на спиральные дороги. Пружина сияла чистотой, лежа на серой ветоши и готовая к масляной ванне и заботливым рукам человека. Телефон связи с начальством упорно молчал, простаивая свою жизнь на углу стола и поглядывая на Пекло синим циферблатом. Щелкнул селектор, и прапорщик Нечитайло расстрелял воздух докладом.

– Тариш Майор! Тут привезли новых восемь дураков. Один беспокойный проситься к вам на доклад! – рявкнул Нечитайло и шмыгнул вечно простуженным носом. – Тариш майор, я б его уже рехтанул бы, так он сказал, шо очень важный доклад лично до вас! Можэ, его, это самое…

– Доклад, говоришь? На какой такой доклад? Он че идиот? Ну, э-э-э-э, впрочем, давай его сюда! – ответил майор, увидев в новом заключенном полный вентиляторный разгон своей зеленой тоски и хоть какое-то развлечение без телевизора и компа. Открыв старый сейф, он налил полстакана рыжей перцовой водки и выдохнул драконий воздух в пространство кабинета. «Надо же, еще неугомонные появляются среди смертников! Чудак какой-то или новый невменяемый!» – подумал Пекло и укусил кусок колбасы за пахучий краешек с кусочком беленького сальца, вдохнув запах свежины.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Нечитайло с резиновой танфой в правой руке. За ним вошел человек среднего роста, крепкого телосложения и с очень внимательными глазами. Нечитайло отстегнул от своей руки длинную цепь с наручником и пристегнул его к металлической петле в стенке. Новый узник мгновенно бросил взгляд на декорацию кабинета, остановился на качающейся связке ключей, торчащих из приоткрытой дверцы сейфа, втянул в себя частицы водочного воздуха, осмотрел ветошь на столе, прикрывшую разобранный пистолет, уставшее лицо начальника лагеря, капли свежей крови на углу стола, на полу, и пепельницу, полную окурков с характерным нажимом, и сказал:

– Гражданин начальник! Здравия желаю! Разрешите доложить? Заключенный Победитов Иван Иванович, номер 2121, осужденный по статьям 58 часть вторая, 144 часть вторая, 313 часть вторая, 216 часть вторая, третья и четвертая, 88 часть вторая и третья, 125 часть вторая, 71 часть вторая, 211 часть вторая…

– Да иди ты к чертовой матери со своими статьями, хватит уже! Часть вторая, часть вторая, от твоих статей в голове сплошная путаница, мать ее и тебя! – заорал майор. – Эдак ты будешь до вечера перечислять! Видно же сразу, что сволочь ты редкая, колированная, и наглых, антигосударственных статей у тебя, как у барана шерсти! Аж давление у меня поднялось от твоих мохнатых статей, черт! Ближе к сути, придурок! Мне твои статьи, как сатане чертежи кадила, че надо, убогий? Только покороче и дергай в душегубку подыхать! Кхе-кхе, – прокашлялся Пекло и снова закурил.

– Гражданин майор, информация сугубо для вас, индивидуальная, сверхважная и судьбоносная, не побрезгуйте, никогда не пожалеете, клянусь честью моего покойного отца… майора-танкиста! – выпалил Победитов, быстро бросив взгляд на майорские погоны. Он знал, как ловить чужое внимание и что такое параллель лжи и реальности во время разговора с человеком, погруженным в собственную значимость и привилегии.

– Майора-танкиста, говоришь… Ну ладно! Хм… Нечитайло! Сашок, выйди в коридор, я с ним перетру с глазу на глаз! – проявил первый признак интереса начальник лагеря. – Но учти, птица певчая, если не оправдаешь слова свои, будешь кровяной юшкой харкать, а зубы твои пойдут на орехи для сапог Нечитайло! – выдал майор и присел в кресло, приняв позу внимания, чем проявил второй признак интереса и заинтересованности. Прапорщик разочарованно вздохнул, щелкнул себя по ляжке танфой и закрыл двери. Ухо избитого карлика Гнуса прилипло к соседней с кабинетом начальника двери. Увертюра для оперы одного певца началась, пустота заполнялась медленно текучим информативным полем.

– Товари… извините, гражданин майор, как вам известно, нас всех долго мурыжили в централе весь доприговорный период перед рассылкой по лагерям, и, как вам известно, там, еще до суда, мы были не осужденные, а обыкновенная рабочая сила, как по закону и положено. Нас задействовали везде на черных работах и конечно под двойным конвоем.

– Вот невидаль, генералу какому-то надо выкопать яму на даче для прокладки трубы, он что, сам будет раком стоять, заключенные и копают! – перебил майор.

– Абсолютно точно, гражданин майор! Вы совершенно правы, вы как в воду глядите, проявляя свою личную проницательность! Копали мы и ямы для труб, и вкапывали столбы, красили забор, замешивали бетончик и еще двадцать пять пунктов разных работ на даче у генерала. Но вот однажды… – после этих слов, внимание майора, как и у большинства людей на земле, стало собираться в середине лба. Пекло уселся поудобней и внимательно стал слушать… – Значит, однажды подходит ко мне капитан и говорит: «Зек! Ты же слесарь-сантехник, Победитов, а на кухне у генерала какой-то трубный вакуум образовался, непорядок, надо бы исправить, иди в дом и все наладь!» Я и пошел под конвоем молодого бойца, который все время хотел спать, был очень худой и с фонарем под глазом. Разобрал я участок трубы, забитый всяким дерьмом, и стал чистить, как вдруг услышал разговор двух людей на втором этаже. Говорили они медленно и вальяжно, скорей всего попивая вискарек и сидя в креслах. Я сразу смекнул, что это хозяин дачи и его гость. Смекаете, что сейчас начнется? И слышно было все, потому что я был на кухне первого этажа в том самом месте, где вентиляция зарешечена и через нее звуки второго этажа, растворяясь в высоких потолках комнаты, находят резонансный выход звука вниз, поэтому мне было слышно очень вразумительно. Я прекратил шебуршить в трубе и прислушался, а мой конвойный мирно спал, усевшись на диванчик. Там на кухне, – Победитов взглянул на дверь приоткрытого сейфа и увидел двенадцать сантиметров колбасы на газете «Земля и Человек» и бутылку водки, – там еще пахло колбаской свежей и перцовой водкой, вот мой конвойный и размяк от запахов домашней кухни, от тепла и мягкого диванчика…

– Не томи, карась, рассказывай главное! – вырвалось у майора Пекло, и он подвинул полкорпуса своего туловища вперед поближе к рассказчику Победитову, впитывая вкусовой образ колбасы и выпитой водки, реально ввернутый в разговор.

– Так вот! Запомнил я все досконально, что генералы высокочинные там говорили, и волосы мои зашевелились на голове. Понимаете, товари…, извините, гражданин майор, такое подстроить нельзя, это просто чудо, что я там все слышал и меня сюда привезли, именно к вам, в надежные ваши руки! Это просто чудо, не иначе! Святители Угодники! Они обсуждали подробно, как плотина здесь функционирует под начальством майора Оганесяна, ну, мне, простому приговоренному, откуда знать, что там начальник какой-то Оганесян? Сколько там воды проходит за день, сколько электричества дают шесть турбин и так далее, но потом началось самое главное! Значится так, они договорились 47 лагерь смертников смести водой из этой плотины и уничтожить на хрен! Вот! – У майора брови быстро поползли вверх от услышанного. – Угадываю ваш вопрос, зачем? По нескольким причинам, первая – по генеральному плану переустройства этой огромной территории, учрежденному в Москве, этот лагерь уже не нужен! Как сказал генерал, «Это уже лагерь призрак, и мы одним махом отправим всех на тот свет, то есть выполним Приговор Родины и Генеральный план Империи!» Вторая причина, как он сказал, 47-й уже вычеркнут с довольствия, но подвозить продукты еще будут некоторое время, чтобы все было тихо и никто ничего не заподозрил! «На хрена кормить живых трупов?» – сказал один из них. На вопрос одного из генералов о том, что будет с охраной и с начальником лагеря майором Пекло, второй генерал сказал: «А пошли они все к едреной матери, и дыбил Пекло, и его солдатня, пусть там, со смертниками, разделят их судьбу, некогда нам шмотки их вывозить с документацией, у нас государственный план и приказ с самого верха! Родина поставила задачу очистить место, значит, надо работать и исполнять, а не слюни распускать!» Так и сказал генерал и хлебанул вискаря. – Брови майора остановились на запредельном лобном уровне. В голове у Пекло, пошла кинолента ужасного фильма с его участием. – Потом они сговорились, что откроют плотину ночью, никак не днем, чтобы все спали и было меньше кипиша, чтобы, так сказать, во сне отправились к праотцам! За две минуты всю долину сметет к чертовой матери огромным потоком воды. А самое главное, они назвали дату затопления, и, когда я услышал, у меня уши зашевелились. – Победитов замолчал.

– Ну! Продолжай! – сосредоточенно и тихо спросил майор, глядя в глаза Победитову и сжав кулаки, напряженно лежавшие на столе, наливаясь ненавистью и мясной сталью.

– Мне бы колбасы и хлеба, маленький бутербродик для смертника! Уж больно у вас колбаска пахучая, живот сводит, – тихо попросил узник. – Это, может быть, последняя моя услада в жизни моей задрипаной.

– На, жри, но только продолжай, – снова тихо сказал майор, достал хлеб, колбасу, три маринованных огурца и налил полстакана перцовки. – Махни рыженькой за погибель свою, все равно не жилец, такие уж правила у нас. Давай, колись дальше, полезный!

– Сегодня двадцатое июля, ровно в ночь с двадцать второго на двадцать третье июля нам всем здесь и кирдык! Вот! Я-то понимаю, что мы приговоренные, но вы-то…, вы-то за что? Вы же на государственной службе, а вас на тот свет, просто так, как собак! Странно! Я решил все рассказать вам одному, потому что только вы свой личный состав можете спасти до вашего приговора! Вы, так сказать, стоите сейчас перед божьим деянием, новыми погонами и должностью. Вы же понимаете, что это государственная программа и ради нее пойдут на все при минимальных потерях и выполнением плана ихнего выполнения! Водичкой затопили долину и реально концы в воду, было пару тысяч человек – и нету, подумаешь, в стране живет больше миллиарда народу. Родине надо будет – бабы еще нарожают за девять месяцев! А если будет кто дотошный с варварским любопытным носом, а такой будет обязательно расследовать эту трагедию, то напишут, что авария случилась на плотине и напишут некролог майору Пекло и его сослуживцам, «до конца выполнившим свой долг» и еще медаль посмертно «За Заслуги перед Родиной 3 степени». Или же другой расклад, более красивый, майор Пекло успел свой личный состав спасти, за что ему и звезда на грудь золотая! Вот такой вот фильм черно-белый или цветной! – Победитов хрустнул огурцом, незаметно прихватив со стола шариковую ручку мизинцем, и отодвинул стакан с водкой в сторону. Увидев вопросительный взгляд майора, Победитов заметил: «Я пить не стану, хотя и хочется, сокамерный люд неправильно поймет, где это я опрокинул водяры и, главное, с кем в этих казематах? Удавят быстро! Так что за колбастер спасибо, а пить не стану, не тот расклад жизненный, не то застолье, не тот случай». Майор пропустил его слова мимо ушей и думал уже о своем, меняя мысли, как рулетку и видя некролог со своим именем в черно-белом цвете, а затем золотую звезду на груди среди сияния огромных хрустальных люстр.

– Б…ь! – вывел Пекло со смыслом и призадумался, глядя на календарь. – За такую информацию тебе, конечно, спасибо, я и о тебе позабочусь, – вымолвил он безразлично, – а пока двигай в Камеру и молчи как памятник. Все понял, Победитов?

– задумчиво сказал начальник.

– Так точно! Товарищ майор, все уразумел! Только вы помните, что это я вас спас и еще людей ваших, а мне на том свете зачтется, а может, еще и на этом! Хотите – верьте, хотите – нет, что слышал, то и сказал без преувеличений, за что купил, за то и продал, так сказать! – На запрещенное слово «товарищ» начальник лагеря уже не реагировал, он еле успевал за каруселью собственных мыслей в голове и водил глазами по сторонам в растерянности и злобе.

– Нечитайло! Сашка! – заорал он. – Заводи его в Арлекину на солнечную сторону. Так будет правильно! – Развернувшись к выходу, Джин посмотрел в бегающие глаза прапорщика Нечитайло и быстро снял информацию с его беспокойства. Его уже приговорили на быструю сегодняшнюю смерть!

Майор сидел за столом и напрягал мозг, прокручивая разговор с новеньким. Он понимал только один расклад: если все это правда, а на правду очень похоже, то нужно хоть как-то перепроверить и собрать факты. С другой стороны, какой смысл приговоренному сочинять такой водевиль? Смысл? Он не сбежит ни при каких обстоятельствах и никогда. А на шутника или идиота-пересмешника он не похож. Майор считал, что он очень разбирается в людях за столько лет рассматривания уголовных лиц разных калибров. Взяв трубку телефона, он набрал номер.

– Барэв зес! Оганесян! Как поживаешь, хранитель нашей воды и электричества? – громко и весело сказал майор, мобилизовав слух.

– Здравствуй, Валентиныч! Нормально все, нормально! А че званышь, давно не званыл! – ответил голос с легким акцентом.

– Да вот минута свободная появилась, решил позвонить. Мы же соседи, как-никак. Как у вас там, все механизмы исправно работают? Мы ведь под вами сидим и от вас питаемся водой, может, помощь какая-то нужна?

– Нет, помачь не нужна. Все харашо, как обычно, я вот в отпуск собрался! – после слова «отпуск» в груди у майора что-то стрельнуло и вжалось в организм, почувствовав близкую опасность.

– В отпуск, а какого члена в отпуск, ты же осенью собирался по графику? – с едва заметной дрожью в голосе спросил Пекло.

– Да ты знаешь, сам не понимаю, не я решал, пришел приказ на отпуск прямо завтра! Сам удивляюсь такому чуду! В летнем отпуске не был уже семь лет, вот это мне повезло! – восхищенно ответил Оганесян.

– Ну, поздравляю, Ашот, поздравляю! Точно повезло, не иначе! Не забудь презервативы взять в Сочи, там девок, ищущих приключений, больше, чем на пляжах Акапулько. Счастливой дороги! – майор, не дождавшись ответа, положил трубку и вытер пот со лба вонючей ветошью для чистки пистолета. – Вот тебе самый реальный факт, вашу мать! Убирают Оганесяна прямо перед акцией уничтожения, ублюдки, он-то не знает, будет исполнять кто-то другой, тот, кто его заменит, кого пришлют специально из Москвы! Правду поведал зек! Сегодня двадцатое, завтра Оганесян уезжает в отпуск, это будет двадцать первое, и еще сутки на подготовку и исполнение. Б…ь! Я должен придумать свой план спасения жизни! – вслух, но шепотом, сказал Пекло сам себе, глядя на чистую пружину от пистолета. – А как же Любочка? А я и ее прихвачу, карты у меня, кто предупрежден, тот вооружен, вашу мать! Хрен вы замочите майора Пекло, я в вашу государственную программу не вписался уже, уроды продуманные! – прошептал он и стал запихивать толстенькие патрончики в длинную обойму. Собирая пистолет, он думал о спрятанном мешочке с золотыми зубами – коронками сожженных зеков, умерших своей или насильственной смертью в разное время. И хотя это золото не гарантировало ему завтрак с шампанским на Барбадосе, все-таки оно было его пенсионным фондом и гарантией завтрашнего дня с яичницей и пивом на многие лета. Когда есть надувная лодка, о крейсере уже никто не думает! В соседней комнате ухо карлика медленно отодвинулось от дверной щели.

Солнце медленно исполняло свою работу, натыкаясь на высокие стены, деревья и холмы. Оно подсвечивало листьям с сидящими на них божьими коровками, обогревало всех дрожащих, будоражило муравьиные легионы и просеивало земные перистые облака. Все живое, имевшее глаза, наслаждалось свободой, древним светом и приятным теплом. Ягодные кусты отодвигали свои листочки, для максимального попадания солнечных фотонов на разноцветные плоды, впитывая в себя остатки росы и улыбаясь собственному росту и отсутствию человека с корзиной. Свободные волки лежали под кустами и деревьями, отдыхая после удачной ночной охоты и отпугивая скверных мух быстрыми взмахами хвостов. Тоже свободные ночные совы дремали в полукруглых дырах стволов, иногда поворачивая большие уши и прислушиваясь к звукам тайги. Они ожидали тьму, для которой были созданы, они разбирались в привидениях большого леса и в бесшумных полетах мохнатой лесной моли. Свободные черви медленно продвигались в подземных казематах, взрыхляя землю и не думая ни о чем. Все грибы продолжали бесконечное деление спор, не споря ни с кем. За высокими бетонными стенами, окутанными колючей проволокой седьмого поколения, в закрытых корпусах с грязными помутневшими окнами и толстыми решетками щелкали замки кормушек, гремели миски и разливалось пойло из кипяченой воды, кислой брюквы и глазастой картошки, это было там, внутри, куда свету Желтой звезды путь был искусственно закрыт изобретениями самих людей. В похоронном марше Фредерика Шопена есть только мелодия, слов нет и никогда и не было, они не нужны, но все, кто находился в казематах, знали слова похоронного марша, каждый свои, наизусть! Причудливые облака, вовсе непохожие на белокрылых лошадок или девичьи подушки, медленно продвигались по воздушному руслу. Они насыщались водными испарениями водохранилища не понимая, что это за белые казематы лежат в низине, где все время так тихо и никто не дышит. «Там нет людей!» – думали облака, собирая водные испарения старой тайги. Облака готовили гром и молнию для глухих обитателей бетонных стен. Гулкие шаги кованых ботинок разносились каменным эхом по коридорам бетонного здания. «124, 125, 126, – отсчитывал новый узник про себя. – Пятый поворот налево, ориентир – отбитая штукатурка на высоте два метра десять сантиметров, – чеканил про себя идущий человек. – 187,188,189…» – ботинки прапорщика Нечитайло производили очень характерный визг-скрип, похожий на апофеоз дерущихся на мусорнике крыс.

– Рожей к стене! – пронеслось сзади угрожающим эхом. Победитов стал лицом к стене и улыбнулся. Он размышлял о великом русском языке, передающем эмоциональные нюансы внутри каждой души, раскрывшей рот и выбросившей в воздух цепочки звуковой информации.

– Гнус! – позвал майор, разглядывая предохранитель пистолета.

– Я здеся! – приоткрыв дверь, ответил карлик.

– Томатного сока хочу!

– Бу зделано! – ответил Гнус с улыбкой и ушел к холодильнику в глубину второй комнаты. Налив высокий хрустальный стакан помидорного сока, он подошел к столу начальника и, неумело сыграв идиота, вылил весь сок на стол. Майор не шелохнулся, он держал в руке заряженный агрегат и внимательно смотрел в глаза карлику. Толстые капли помидорного сока шумно падали на пол, исполняя подлый закон всемирного тяготения. Майор быстро посмотрел на красные капли, которые вот-вот должны были упасть на его брюки. Отдернув колено в сторону, он улыбнулся. Капли пролетели мимо и разбились об пол.

– Тебя сожрут сегодня заживо, придурок! Я не знаю, зачем ты это сделал, но через пару часов твои остатки будут вылетать из трубы пустым пеплом. Горбулин! – закричал он. В кабинет ворвался прапорщик Горбулин с лицом угольного экскаваторщика без работы.

– Я здесь!

– Отведи урода в камеру к Арлекину и скажи ему, что это его обед. Неделю нелетные дни! Так и передай!

– Так точно! – заорал Горбулин, схватив карлика за шиворот синей робы и улыбаясь во весь свой железный рот, результат бездарного дантиста надомника. Сильно ударив его ногой в живот, он потащил его по коридору, как мешок с огурцами.

Дверь камеры сухо щелкнула несмазанным замком, заныла истерзанной струной и медленно отворилась.

– Граждане заключенные, открываю огонь без предупреждения при малейшем движении внутри камеры! Пшел! – рявкнул Нечитайло и отошел в сторону, держа пятидесятизарядный автоматический пистолет стволом к двери и готовый открыть огонь на любую провокацию из помещения. Сделав три шага внутрь, Победитов ощутил позвоночником закрытые двери. Все так же щелкнул замок, и кто-то поставил либо точку, либо запятую в очередном эпизоде его жизни. Вдохнув воздух камеры, он поморщился от невыносимого зловонья. «Именно таким должен быть запах смерти. Это именно то самое место, где я никогда не был раньше! «– подумал он. Воздух не вонял, он растворял любую мыслительную деятельность, он был наполнен вирусами, микробами, перемолотой заразой, злобой, нищетой страха, предсмертными муками и экспериментами доктора Абста. Слева был туалет, прикрытый наспех кирпичной стенкой и только с одной стороны. С двух сторон унитазной дырки на двух матрацах лежали четыре худых узника с глазами загнанных животных, жадно разглядывающих Победитова. Внутри камеры уже с шести шагов, свет единственной лампы терялся в пространстве и переходил в легкий сумрак, за которым кто-то сидел, стоял и лежал. Камерой владела вонючая тишина, ждущая криков, стонов, крови и развлечений.

– Добрый день, каторжане! – как можно дружелюбней сказал Победитов.

– Сифон! – раздался громкий приказ из сумрака камеры вместо ответа, – Пакет этого пассажира сюда неси! – Слева появился давно не бритый крепкий парень с длинной шеей, очень похожей на сифон без газировки. Он подошел к Победитову и, не глядя ему в глаза, бесцеремонно протянул руку к пакету. Мгновение, и он получил сильнейший удар в горло, от которого опустился на колени, схватившись за шею рукам, хрипя и выбрасывая остатки воздуха. Задыхаясь от тройного перелома трахеи, он повалился на пол и быстро затих, выпуская пузыри рваного воздуха и тонкую струйку крови изо рта.

– Ну вот, снова убили человека моими руками, вурдалаки, б…ть! Закон жизни номер 2: «Кто-то скоро умрет!» Закон работает, как видите, его никто и никогда не отменял. Это тебе привет от моих китайских учителей Дим Мак, глупый парень без нейронов! – громко и весело произнес Победитов. Еще раз повторяю для всех! Добрый день, каторжане, добрый и никакой больше, я сказал! – более радостно произнес Победитов и, пошелестев пакетом, поставил его у стены, разминая кости правого кулака и похрустывая шеей вправо и влево. Затем он быстро присел на корточки и поднялся снова, всем своим видом демонстрируя хорошую физическую форму, готовую к кровавой работе одного против большинства.

– Шахтер! Метнись, проверь Сифона! – крикнул тот же голос, снова не ответивший на приветствие. Высокий и худой парень медленно подошел к Сифону, с опаской поглядывая на новичка, и, потрогав его за шею, пнул ногой, повернулся к окну и сказал:

– Готовченко! Новый индеец его завалил!

– Сограждане! Я не понял! Какой-то новый инфект заехал в хату и уже завалил Сифона, а мы тут зырим на его наглый хавальник и не роем, что за тифозную крысу нам сюда запустили? Это же Пушкин, «Пир во время чумы». Не пора ли…

– Засохни, Лопата, не взлетай! – в камере сразу же повисла тягучая тишина. – Пассажир! Рубаху сними, мы почитаем, что у тебя там нарисовано, что-то мне знакомое мелькает в голове!

– Рубаху я сниму, только роман для умеющих читать у меня не под ней! – сказал Победитов и быстро снял рубаху, под которой не было ни одной татуировки.

Дверь за спиной Победитова неожиданно щелкнула несколько раз уже знакомым звуком, и снова медленно отворилась.

– Граждане заключенные! Открываю огонь без предупреждения на любое движение внутри камеры! – повторил стандартную фразу новый конвойный, предусмотрительно отойдя на три шага от двери. – Арлекин! Козлодоевская твоя рожа! Начальник передает тебе, что летных дней не будет неделю, а это тебе на обед! Псина! Пшел! – скомандовал он, и в камеру влетел перепуганный карлик с большой головой, толстыми ушами и с разбитым, запекшимся лбом. Дверь снова хрустнула и медленно закрылась, мягко вонзив толстые скобы в бетонную стену.

– Ну, так что там у тебя за роман? – с любопытством произнес кто-то из глубины камеры, игнорировав появление нового человека.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу