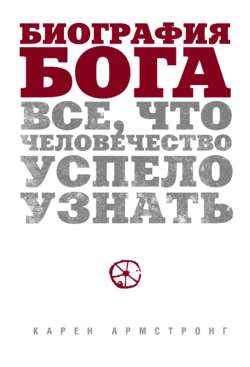

Читать книгу Биография Бога: Все, что человечество успело узнать - Карен Армстронг - Страница 5

Часть I

Неведомый бог

(от 30000 до н. э. до 1500 н. э.)

Глава 4

Вера

ОглавлениеРазрушение Второго Храма – Религиозная жизнь накануне Трагедии – Ямнийское собрание – Величайший принцип Торы – Шехина – божественное присутствие – Как понимать Писание – Иудейская секта последователей Христа – Евангелия как богословские интерпретации Иисуса – Кенотическая этика христиан – Как первые христиане выражали свою веру – О какой вере говорил Иисус – Чудеса и исцеления – Откровение, текст и интерпретация – Мишна и два Талмуда – Начало самостоятельного пути христианства – Отцы Церкви – Священный смысл чтения и толкования Писания – Приобщение к таинству веры – Откровение, ниспосланное Мухаммаду.

В начале 70 года н. э. римские войска осадили Иерусалим. К этому привели следующие события. Иудея долго жила под римской оккупацией, а в 66 году подспудное недовольство вырвалось наружу, и началось восстание. Вождей восстания поддерживали далеко не все жители Иудеи: многие считали откровенной глупостью бросать вызов могуществу Рима. Однако разумные голоса заглушила проповедь радикальной партии зелотов: дескать, Рим клонится к упадку, и у иудеев есть отличные шансы победить.

Тем не менее у выдающегося римского военачальника Веспасиана ушло около трех лет на то, чтобы подавить очаги сопротивления в Галилее (Северная Палестина). Затем его сделали императором (70 год), и он вернулся в Рим, а подавлять бунт поручил своему сыну Титу. К маю Тит прорвался через северную стену Иерусалима, но восставшие отказывались сложить оружие. Когда римские солдаты с боем дошли до внутренних дворов величественного храма, выстроенного Иродом Великим (около 73 – 4 до н. э.), они обнаружили там шесть тысяч зелотов, готовых воевать до последнего вздоха и считающих за честь погибнуть при защите святыни. Сражались зелоты как львы, но когда в здании начался пожар, поднялся многоголосый вопль ужаса. Некоторые сами бросались на римские мечи, а некоторые кидались в бушующее пламя. А после того как Храма не стало, иудеи сдались. Они не стали защищать остальную часть города. Большинство выживших лишь стояли, оцепенело и беспомощно наблюдая, как солдаты доламывают то, что осталось от зданий. Когда-то, в прошлые века, иудеи уже теряли Храм. И вот они потеряли его вновь. И на сей раз ему не суждено было отстроиться заново.

В предвоенные годы религиозная жизнь иудеев была необычайно насыщенной. Пышным цветом расцвели различные секты, каждая из которых пребывала в убеждении, что именно она исповедует иудаизм правильно.[263] Возникли новые писания. Невзирая на усилия Ездры и других реформаторов, иудейской ортодоксии все еще не существовало. Некоторые секты даже предлагали отменить Синайское откровение и начать заново. Однако все соглашались, что храм очень важен. Некоторые ругали храмовый истеблишмент за коррупцию и сотрудничество с римлянами. Кумранские аскеты и близкая им секта ессеев держались от этого культа подальше и ожидали нового храма, который построит сам Бог, когда поразит нечестивцев. Между тем они относились к собственным общинам как к святилищу, заповедуя своим членам соблюдать заповеди о жреческой чистоте. Фарисеи регулярно посещали храмовые службы, но также следовали заповедям о чистоте в частной жизни дома. Их духовная жизнь, по сути, строилась вокруг воображаемого (как мы бы сказали, виртуального) храма. Они жили так, словно и в самом деле стоят перед Шехиной, Божественным Присутствием в Святом Святых, самом святом месте Храма. Христиане, верившие в мессианство своего учителя, Иисуса из Назарета, относились к храму более сдержанно, но в богослужении участвовали. Хотя Иисус был распят римлянами в 30 году н. э., его ученики верили, что он воскрес и скоро вернется во славе. Руководители христианской общины жили в Иерусалиме в ожидании его славного пакипришествия и каждый день молились в храме.

Разрушение Храма вызвало шок во всем иудейском мире. Лишь двум сектам, возникшим в период Второго Храма, суждено было пережить катастрофу. Ближе к концу осады вождь фарисеев раббан Йоханан бен-Заккай бежал из города: его ученикам удалось обмануть зелотскую стражу у ворот, спрятав учителя в гробницу. Р. Йоханан отправился прямиком в римский лагерь и попросил императорского разрешения обосноваться с группой ученых в прибрежном городе Ямнии (Явне) к юго-западу от Иерусалима. Римляне ответили согласием. После падения города община книжников, жрецов и фарисеев собралась в Ямнии и под руководством р. Йоханана (а также его учеников Элиэзера и Йошуа) приступила к героическому труду по трансформации иудаизма из храмовой религии в религию книги. Отныне храм заменит Тора, а жертвоприношения животных – изучение Священного Писания. Впрочем, в первые годы после катастрофы фарисеи просто не могли поверить, что храм исчез навсегда, и начали собирать и увековечивать все его древние предания (на случай, если представится возможность заново отстроить храм и возобновить культ).[264]

Разрушение Храма вызвало шок во всем иудейском мире.

Р. Йоханан и его коллеги принадлежали к более гибкой части фарисейского движения. Его учителя были учениками великого Гиллеля (около 80 до н. э. – 30 н. э.), который отдавал приоритет духу перед буквой Моисеева закона. Судя по следующей знаменитой истории, излагаемой в Талмуде, Гиллель сформулировал иудейскую версию конфуцианского «золотого правила».

История такая. Один язычник пришел к Гиллелю с обещанием: он-де обратится в иудаизм, если Гиллель обучит его всей Торе, пока он в силах будет стоять на одной ноге.

И Гиллель обратил его, сказав:

– Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись.[265]

Слова необычные, даже шокирующие. Гиллель не говорит здесь ни о единстве Бога, ни о создании мира, ни об исходе из Египта, ни о 613 заповедях Закона, ни о Земле Обетованной. Суть иудаизма состоит в сознательном отказе причинять страдание другим людям, – все же остальное есть лишь «толкование».

Р. Йоханан усвоил этот урок. Вскоре после гибели Иерусалима он и его спутники шли однажды мимо руин храма.

Р. Йошуа воскликнул:

– О, горе! Место, где искупались грехи Израиля, опустошено!

И ответил р. Йоханан:

– Не печалься. У нас есть искупление, равное Храму: добрые дела. Ведь сказано: «Милосердия, хочу, а не жертвы».[266]

Доброта должна заменить храмовый ритуал, и новым жреческим служением становится сострадание. Сострадание – один из столпов, на которых стоит мир, а также ключ к интерпретации Священного Писания. Как отметил Гиллель, все в Торе есть лишь «толкование», глосса, на «золотое правило». Ученые стали искать смысл сострадания, которое является средоточием библейских заповедей и повествований (подчас отходя от первоначального смысла текста). В этом духе рабби Акива, преемник р. Йоханана, учил, что заповедь «Люби ближнего как самого себя» – величайший принцип Торы.[267] Не согласился лишь один раввин, предпочитая простую фразу: «Вот свиток потомков Адама», поскольку она подчеркивает единство всего человечества.[268]

В раввинистическом иудаизме религия Израиля достигает зрелости: в ней появляется тот же сострадательный этос, что и в восточных традициях. Раввины считали, что ненавидеть другого человека значит, по сути, впадать в атеизм, а убийство – это еще и святотатство, а не только преступление против человечества: «Писание учит нас, что проливающий кровь считается как умаливший образ Божий».[269] Более того:

Сотворен был только один человек. Это должно служить указанием, что: тот, кто губит хотя одну человеческую душу, разрушает целый мир, и кто спасает одну душу, спасает целый мир.[270]

Унижать кого-либо – даже раба или язычника – есть кощунственное посягательство на образ Божий.[271] Распространять клевету значит отрицать существование Бога.[272] Всякое толкование Писания, которое сеяло ненависть или презрение к окружающим, исключалось. Хорошей же считалась такая экзегеза, которая приводила к любви и согласию. Всякий, кто изучает Писание должным образом, полон любви, объяснял рабби Меир; он «любит Бога и все твари, радует Бога и радует все твари».[273]

Заповедь «Люби ближнего как самого себя» – величайший принцип Торы.

Раввины продолжали использовать такие понятия, как «слава» (кавод), «Божественное Присутствие» (Шехина) и Дух (Руах), чтобы провести грань между своим неизбежно ограниченным восприятием Бога и неизреченной Реальностью. Благодаря их новым духовным упражнениям священное ощущалось как близкое и имманентное. Экзегеза делала для них то же, что для буддистов и индусов – йога. Истина, которую они искали, не абстрактная и теоретическая, но почерпнутая в опыте духовной практики. Чтобы оказаться в ином состоянии сознания, они постились перед обращением к священному тексту, помещали голову между колен и шептали хвалы Богу как мантру. Они обнаружили, что, когда двое или трое из них изучают Тору совместно, они ощущают посреди себя Шехину.[274] Однажды р. Йоханан изучал Тору с учениками, и, казалось, Святой Дух сошел на них в форме огня и бурного ветра.[275] В другой раз рабби Акива услышал, что его ученик бен-Аззай изъясняет Тору, окруженный нимбом из полыхающего огня. Он поспешил разобраться. Не пытается ли его подопечный пуститься в опасное мистическое путешествие к престолу Божьему? Нет, ответил бен-Аззай: «Я лишь связывал слова Торы друг с другом, а затем со словами Пророков, а Пророков с Писаниями. И слова радовались, как когда они прозвучали с Синая, и были сладостны как при первоначальном произнесении».[276]

Как дал понять еще Ездра, Писание – это не закрытая книга, а Откровение – не отдаленное историческое событие. Оно обновляется всякий раз, когда иудей вступает в диалог с текстом, открывает его для себя, применяет его к своей жизненной ситуации. Раввины называли Писание словом «Микрá», то есть «призыв (к действию)». Экзегеза не считалась полной, пока толкователь не находил новое установление, которое ответит на непосредственные и практические нужды общины. Эта динамика несет огонь в мир.

Всякий, кто полагает, что религия Откровения – это обязательно трусливое нежелание хоть на минуту оторваться от неизменной и фиксированной истины, должен прочесть раввинов.

Всякий, кто полагает, что религия Откровения – это обязательно трусливое нежелание хоть на минуту оторваться от неизменной и фиксированной истины, должен прочесть раввинов. Мидраш требовал «искать» свежего понимания. Раввины использовали древние Писания не с тем, чтобы удалиться в прошлое, но чтобы сориентироваться в неясных контурах послехрамового мира. Подобно эллинистическим философам, иудеи стали делать интеллектуальные «бриколажи», творчески переосмысливать священные тексты, развивать традицию. Но инстинктивно они уже предприняли шаги в направлении великих принципов, побуждавших другие великие традиции искать трансцендентное среди жизненной трагедии. Отныне они также ставили во главу угла сострадание и внутреннюю работу над собой, а не ритуалы.

Однако во времена Второго Храма мидраш был еще занятием меньшинства. Пройдет лет двадцать, прежде чем раввины начнут серьезно влиять на более широкие круги иудейского общества. Нелегко было сделать изучение текста привлекательным для масс. Как могло оно конкурировать со зрелищными храмовыми обрядами? Как мы увидим далее в этой главе, к 90-м годам тяжелый труд раввинов и их коллег в Ямнии, наконец, окупился, но в первые годы после катастрофы энергичнее развивалась другая иудейская секта.

* * *

Христиане сориентировались быстрее. Первое из четырех канонических Евангелий было написано либо незадолго до разрушения храма, либо вскоре после него. Об историческом Иисусе мы знаем очень мало, поскольку вся наша информация содержится в текстах Нового Завета, которые далеко не всегда заботились о фактической точности. По-видимому, Иисус был харизматическим целителем и проповедником ахимсы, любви к врагам.[277] Подобно другим пророкам своего времени, он возвещал скорое наступление Царства Божьего, в котором сильные будут низвергнуты, а униженные возвышены; умершие праведники восстанут из могил, и весь мир поклонится Богу Израилеву.

Судя по всему, при жизни у Иисуса было немного последователей. Ситуация изменилась около 30 года н. э., когда он (по не вполне ясным причинам) был распят римлянами. У его учеников были видения, которые убедили их, что Бог воскресил его из мертвых в преддверии Эсхатона (Конца): он есть «Помазанник» (евр. «Машиах», греч. «Христос), который скоро вернется во славе, после чего установится Царство Божие.[278] Первые христиане готовились к этому великому событию: они вели благочестивый образ жизни, щедро раздавали милостыню нищим, а все имущество обобществили.[279] У них и в мыслях не было создавать новую религию: они соблюдали Тору (включая пищевые запреты) и ходили в Иерусалимский храм.[280] Подобно фарисеям, они считали «золотое правило» ключевым для иудаизма.[281] О Боге они мыслили в традиционном иудейском ключе и, подобно раввинам, ощущали Святой Дух, имманентное присутствие Божие, как ощутимую, живящую и могущественную силу.[282] Христианские миссионеры проповедовали «благовестие» («евангелие») в таких маргинальных районах Палестины, как Самария и Газа, а также основали общины в диаспоре, чтобы все иудеи (даже «грешники») готовились к Царству.[283] Они даже пошли на крайне необычный шаг: стали принимать в свои ряды неиудеев. Ведь согласно некоторым пророчествам, в последние дни чужеземные народы разделят торжество Израиля и добровольно откажутся от идолов.[284] Видя, что их учение привлекает многих язычников, часто уже сочувствовавших иудаизму, христиане укреплялись в мысли, что мир сей и впрямь подходит к концу.[285]

Одним из наиболее активных сторонников этой точки зрения был Павел, грекоязычный иудей из города Тарс в Киликии, который примкнул к христианскому движению спустя года три после смерти Иисуса. Послания Павла к новообращенным, написанные в 50–60-е годы, представляют собой самые древние из известных нам христианских текстов. Из них видно, что христиане уже занимались весьма творческой и изобретательной экзегезой Торы и Пророков с целью доказать, что в Иисусе иудейская история достигает своей кульминации. Павел был убежден, что его смешанные общины иудеев и язычников – первые плоды нового Израиля. Утверждение дерзновенное! Ведь в Писании ничто не намекало на то, что грядущий Избавитель будет распят и воскрешен. Соответственно, многие иудеи считали такую идею уж слишком скандальной.[286] Гибель храма в 70 году христиане восприняли как «откровение» («апокалипсис») устрашающей истины: старого Израиля больше нет. Свершилась катастрофа, предсказанная еще Даниилом,[287] – и ведь еще пророки Иеремия и Исайя критиковали культ и объясняли, что Бог назначил храму быть домом молитвы для всех народов.[288] Отныне Шехину (Божественное Присутствие), ранее обитавшую в Святом Святых, иудеи могут найти лишь в новом Израиле, в личности Иисуса Христа.[289]

Об историческом Иисусе мы знаем очень мало, поскольку вся наша информация содержится в текстах Нового Завета, которые далеко не всегда заботились о фактической точности.

К середине II века были созданы все двадцать семь книг, которые впоследствии составили Новый Завет. В них мы видим героическую попытку восстановить пошатнувшуюся традицию. Подобно раввинам, христиане использовали технику мидраша.[290] Это и понятно: авторы четырех Евангелий, впоследствии приписанных Матфею, Марку, Луке и Иоанну, были иудеохристианами, хотя и писали по-гречески, читали Библию в греческом переводе и жили в эллинистических городах Ближнего Востока.[291] Евангелие от Марка было написано около 70 года, Евангелия от Матфея и Луки – в 80-е годы, а Евангелие от Иоанна – в конце 90-х годов. Эти тексты не являются биографиями в нашем смысле слова. Скорее, они представляют собой комментарии на Еврейскую Библию. Подобно Павлу, евангелисты искали в Писании любые упоминания о «помазаннике» (будь-то царе, пророке или жреце), который был бы «помазан» Богом в прошлом для той или иной миссии. Такие отрывки воспринимались как завуалированные предсказания об Иисусе. Евангелисты верили, что жизнь и смерть Иисуса предсказана в четырех песнях о Рабе Господнем, а некоторые даже считали Иисуса воплощенным Словом Божьим или Премудростью Божьей.

Не следует видеть здесь хитроумный пиар. Иудеи давно поняли, что всякий религиозный дискурс во многом завязан на интерпретацию. Они давно искали при кризисе новые смыслы в древних текстах, а базовая методология христианской техники «пешера» («расшифровки»), использовавшаяся также кумранскими сектантами, чем-то напоминала греческий «бриколаж» и раввинистический мидраш. Однако прежде всего это духовное упражнение.

Не следует видеть в творчестве евангелистов хитроумный пиар. Иудеи давно поняли, что всякий религиозный дискурс во многом завязан на интерпретацию.

Намек на то, как это происходило, мы видим в Евангелии от Луки, в рассказе о чудесной встрече на дороге в Еммаус.[292] На третий день после Распятия, два ученика Иисуса бредут из Иерусалима в близлежащую деревню Еммаус. По дороге им попадается незнакомец, который спрашивает, что они обсуждают. Они рассказывают ему об Иисусе, которого считали Мессией, и о том, что случилось с ним. Незнакомец мягко упрекает учеников: разве они не понимают, что, согласно Писанию, Мессия должен был перенести все эти страдания, прежде чем достигнет своей славы? Начав с Моисея, он начал изъяснять пророческую весть. Впоследствии ученики вспоминали, как «горели» в них сердца, когда он показал им эти смыслы. И вот, наконец, пришли в Еммаус. Ученики стали упрашивать незнакомца переночевать у них. Тот согласился. Вошли в дом, сели за трапезу. А когда незнакомец разломил хлеб, ученики внезапно поняли, что он и есть Иисус. Глаза их открылись.

Подобно раввинам, христиане собирались по «двое и трое» для размышления над древними Писаниями. Они обсуждали эти тексты, которые открывались перед ними в новом свете. Подчас озарение длилось считанный миг (согласно Луке, Иисус исчез, как только ученики узнали его), но сам факт соединения разрозненных текстов в неожиданную гармонию, создавал ощущение coincidentia oppositorum, некогда характерное для храмового опыта. Переставало казаться, что есть противоречия: возникала сияющая «целостность» спокойствия и мира (шалом). Незнакомец играл важную роль. В общине Луки иудеи и язычники осознавали, что, подобно Аврааму в Мамре, ощутили божественное, когда открыли двери «Другому». Из рассказа также видно, как первые христиане понимали воскресение Иисуса. У них не было грубой идеи, что просто труп ожил и вышел из гробницы. Как сказал апостол Павел, они больше не знают Христа «по плоти», но обретают его друг в друге, в Священном Писании и в совместных ритуальных трапезах.

У христиан не было грубой идеи, что просто труп ожил и вышел из гробницы. Как сказал апостол Павел, они больше не знают Христа «по плоти», но обретают его друг в друге, в Священном Писании и в совместных ритуальных трапезах.

Иисус обретал мифический и символический статус. Однако, как и в случае с любым мифом, это не имело смысла в отрыве от практики. В своем послании к филиппийской общине Павел цитирует христианский гимн, который показывает, что уже с очень раннего периода христиане рассматривали жизнь Иисуса как кеносис, смиренное «само-опустошение».[293] Хотя, подобно всем людям, Иисус был образом Божиим, он не стал цепляться за это высокое достоинство, но опустошил себя (heauton ekenosen), приняв образ раба…

смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной.

В ответ Бог превознес его и дал ему высший титул kyrios («господин», «владыка»). Иисус отныне пребывает «в славе Бога Отца». На этот текст часто ссылаются в подтверждение мысли, что христиане очень рано стали считать Иисуса воплощенным Сыном Божиим. Однако Павел не читает филиппийцам лекцию по догматике. Прежде чем привести слова гимна, он дает нравственное наставление: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.[294]

Если христиане не будут во всем подражать кеносису Иисуса, они не поймут миф о Господе Иисусе. Как и всякое великое духовное учение, христианская доктрина есть «Микра». Она постигается, лишь будучи воплощена в обрядах, молитвах и этической программе.

Отметим: называя Иисуса словом kyrios, Павел не отождествляет его с Богом. Если внимательно вчитаться в нюансы формулировки, становится ясно, что kyrios и Бог – это не совсем одно и то же. Вера Павла и евангелистов в богосыновство Иисуса не означает веры в его божественность. Пожалуй, такое утверждение их даже шокировало бы. Для иудеев титул «Сын Божий» мог относиться к обычному человеку, который обрел особую близость с Богом и получил от Бога особую миссию. Пророки, цари и жрецы именуются в Еврейской Библии «сынами Божиими». Более того, «сынами Божиими» в этом смысле слова названы все израильтяне.[295] В Евангелиях Иисус называет Бога своим «Отцом», однако дает понять, что Бог есть Отец и его ученикам.[296]

В наши дни многие понимают рассказ о непорочном зачатии Иисуса так: Бог чудесным образом сделал Марию беременной, в результате чего ее сын был «сыном Божиим», вроде того, как Дионис был сыном Зевса и земной женщины. Однако ни один иудейский читатель не посмотрел бы на вещи подобным образом. В Еврейской Библии мы находим целый ряд необычных рождений: скажем, Исаак родился, когда его матери было девяносто лет. Рассказы подобного рода часто сопутствовали выдающимся людям, чтобы показать: эти люди были отмечены величием с первых минут жизни. Сюжет с непорочным зачатием мы находим лишь у Матфея и Луки – другие новозаветные авторы, похоже, о нем и не слышали, – однако в обоих случаях генеалогии идут через Иосифа, мужа Марии. Для Марка самоочевидно, что Иосиф – отец Иисуса и что у Иисуса есть братья и сестры, хорошо известные первым христианским общинам.[297] Подобно другим евангелистам, Марк видит в Иисусе, прежде всего, пророка.[298] Скептики цепляются к очевидным противоречиям в рассказах о Рождестве, однако окончательные редакторы не считали, что каждая деталь должна пониматься буквально, а потому не видели проблему в подобных противоречиях. Эти рассказы – образец творческого мидраша. Их задача состоит в том, чтобы показать: явление Иисуса предсказано в иудейских Писаниях. Будучи помещены в начале двух Евангелий, они сразу дают читателю намек, как каждый из этих евангелистов понимает миссию Иисуса. Подобно Еврейской Библии, Новый Завет содержит не единое ортодоксальное учение, а широкий спектр ракурсов. Скажем, Матфей старается показать, что Иисус – Мессия равно иудеев и язычников, поэтому сообщает о том, что поклониться младенцу Иисусу пришли волхвы с Востока. Лука неизменно подчеркивает, что Иисус шел к бедным и обездоленным. Поэтому в его Евангелии первыми слышат «благовестие» о Рождестве пастухи.

Рассказы о необычном зачатии и рождении Иисуса были не единственным способом, которым первые христиане выражали свою веру в богосыновство Иисуса. Апостол Павел полагал, что Иисус был «назначен» «Сыном Божиим» после Воскресения.[299] По мнению Марка, Иисус получил свое поручение при крещении, как и древние цари Израильские, которые «усыновлялись» Яхве при коронации. Евангелист даже цитирует древний псалом на тему коронации.[300] А вот еще одна евангельская сцена. Однажды Иисус взял с собой на высокую гору трех учеников. Там он был «помазан» как пророк. Он «преобразился» перед учениками, его одежды стали сияющими. Ученики видели, как он беседует с Моисеем и Илией, а небесный голос, цитируя все тот же гимн, восклицает: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение».[301]

Вера Павла и евангелистов в богосыновство Иисуса не означает веры в его божественность. Пожалуй, такое утверждение их даже шокировало бы.

Могут спросить: но разве Иисус не говорил, что ученики должны верить в его божественность? Разве не делал такую веру условием ученичества?[302] В самом деле, в Евангелиях он часто упрекает учеников за «маловерие» и хвалит «веру» язычников, которые понимают его лучше, чем соотечественники-иудеи. От просящих исцеления он требует «веры», чтобы он мог сотворить чудо. Некоторые даже молятся: «Верую! Господи, помоги моему неверию».[303] Такой значимости «веры» в других великих традициях мы не находим. Почему же Иисус придавал ей столь большое значение? На это следует ответить: он не придавал ей такого значения. Греческое слово pistis означает не просто «вера», но «верность», «доверие», «выбор».[304] Не «уверовать» в свою божественность просил Иисус (он вообще на нее не притязал!), а решиться. Он хотел, чтобы ученики, которые пошли за ним, отдали свое имущество нищим, накормили голодных, отказались от гордыни, самомнения и зацикленности на быте и жили как птицы небесные и лилии полевые, доверяя Богу Отцу. Пусть они несут благовестие о Царстве Божием всем в Израиле, даже проституткам и сборщикам податей, и исполнятся сострадания, делая добро не только людям благочестивым и респектабельным. Такая pistis воистину способна передвигать горы и высвобождать человеческий потенциал, о котором и не подозревали.[305]

Когда св. Иероним (около 342—420) переводил Новый Завет с греческого языка на латынь, он подобрал для существительного pistis аналог fides («верность»). Однако у pistis есть однокоренной глагол (pisteuo, «веровать»), а у fides нет. Тогда Иероним использовал латинский глагол credo, происходящий от cor do («я отдаю свое сердце»). Как видим, он не прибег к слову opinor («думаю», «придерживаюсь мнения»).

Сюжет с непорочным зачатием мы находим лишь у Матфея и Луки – другие новозаветные авторы, похоже, о нем и не слышали.

Когда Библию переводили на английский язык, credo и pisteuo превратились в Библии короля Якова (1611) в I believe («верую»). Однако в ту пору слово belief («вера») имело другой смысл. В среднеанглийском глагол bileven означал «ценить», «считать дорогим». Он был связан с немецкими словами belieben («любить»), liebe («любимый»), а также с латинским словом libido. Поэтому belief первоначально означало «верность человеку, с которым связывают обещание или долг».[306] Когда у Чосера рыцарь говорит accepte my bileve, он имеет в виду не «примите мою веру» (как можно подумать по созвучию с современным английским), а «примите мою верность».[307] В пьесе Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» (около 1603 года, незадолго до публикации Библии короля Якова) король говорит молодому аристократу Бертраму: believe not thy disdain, – он не должен питать презрение к низкорожденной Елене, не должен позволять этому презрению пустить глубокие корни в своем сердце.[308] Однако в XVII веке знание стало пониматься более умозрительно, и слово belief («вера») начали употреблять для описания интеллектуального согласия с каким-либо гипотетическим, зачастую сомнительным, тезисом. Первыми использовали его в этом смысле ученые, но в религиозном контексте латинское credere и английское belief сохраняло свои первоначальные коннотации до середины XIX века.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу