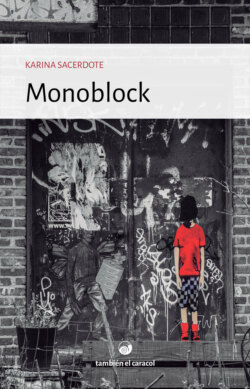

Читать книгу Monoblock - Karina Sacerdote - Страница 7

Оглавление2° N

Volver al barrio

Cuando Germán llegó a la playa de estacionamiento, lo recibió esa sensación de encierro que ya creía olvidada. El olor. El olor siempre igual. Los edificios eran como campos abandonados alzándose en vertical. Pensó en los nichos de un cementerio: una ventana, un muerto.

El que entra acá, ya no sale, había dicho siempre su padre. El que entra, no sale... es como una condena a cadena perpetua. El barrio te chupa. Ahora lo creía. Ahora sabía que esos años lejos habían sido solo un recreo. Regresaba a los monoblock. En el 2° N lo esperaba su tumba.

Entró al edificio 68 y subió las escaleras.

—No hay luz —le dijo una mujer cuando apoyó el dedo sobre el timbre. La miró, le resultó conocida—. Hay que cargar agua, dentro de un rato nos quedamos sin agua.

Germán golpeó. Desde dentro se escuchaba una radio. Seguramente la antigua radio a pilas de su padre.

Lo ensordeció el chirrido de la puerta al abrirse.

Un viejo desaliñado que apenas se parecía al hombre que recordaba abrió la puerta. Se miraron por un rato. Germán sentía que las palabras no querían salir, que no existían palabras para ese reencuentro. Sabía muy bien que al viejo le estaba pasando lo mismo. Lo veía en sus ojos muy abiertos, en esa rara expresión en su boca, como una mueca intermedia entre la sorna y la lástima.

Su padre carraspeó, se irguió más y habló con una naturalidad que a Germán le pareció excesiva.

—Hay que poner aceite a las bisagras —dijo, y le dio paso para que entrara.

—¿No hay problema en que me quede? —preguntó Germán, apoyando el bolso sobre el suelo, contra la pared.

—No hay problema.

Germán intuyó que se regodeaba por dentro, estaba disfrutando. Su mirada le hablaba: “Lo sabía, sabía que ibas a volver”.

Entró al baño. Trabó la puerta. Se acordó de que no había luz. El baño sin ventanas era más chico de lo que recordaba. Tanteó la canilla y un silbido reemplazó el agua. Se sentó sobre la tapa del inodoro. No necesitaba ver, se sabía de memoria cada rincón de ese pequeño infierno de tres ambientes.

Cuando salió, estaba solo. El departamento parecía más pobre, más triste. Las manchas de humedad en las paredes, la poca luz que entraba por los vidrios sucios de las ventanas.

Fue hasta el cuarto que había sido suyo y abrió la ventanita para que se aireara. Su cama, los posters de Kiss, de AC/DC, de Floyd a medio colgar en la pared descascarada, la cajonera enclenque. Todo igual que siempre, esperándolo.

Escuchó la puerta del departamento.

—Traje agua —dijo su padre asomándose apenas—. Por si te querés lavar un poco.

—Ahora voy —contestó Germán sin mirarlo.

—No te pudiste escapar nomás...

Germán no respondió. No quería tener que darle la razón. El barrio lo había vuelto a chupar, o más bien nunca lo había soltado del todo. Estaba ahí, a la vuelta del olvido, otra vez.

Paladas de moscas

Germán limpió como pudo el cuarto. Su padre pasaba por la puerta a cada rato, aunque no decía nada. Él hacía como que no se daba cuenta. Seguía acomodando la ropa en la cajonera, guardando cosas que ya no pensaba usar, que ya no quería ver. Descolgó los posters, sacudió el colchón. Cuando estuvo todo un poco más decente, se tiró en la cama.

Una mosca le zumbó en la oreja. Una mosca y recordó las paladas de moscas muertas que su madre tiraba en una bolsa, en los primeros tiempos, cuando recién se habían mudado al monoblock. No se sabía por dónde entraban. Ella mantenía las ventanas cerradas, pero ahí estaban las moscas, pegadas a las cortinas, acechando la comida, zumbando en la oreja.

—Tapate la boca que voy a tirar el Raid —decía ella mientras rociaba la casa—. Tapate bien que es veneno. —Y seguía rociando.

—¿Por qué hay tantas moscas, ma? —preguntaba Germán, le gustaba preguntar siempre lo mismo.

—Ya te dije. Porque esto antes era un basural. Acá tiraban la basura y la quemaban.

—¿Y ahora dónde tiran la basura?

—En otro lado... enfrente.

—¿Quedó basura acá y por eso vienen las moscas?

—La basura está en todas partes, quizás acá dejaron mucha abajo de la tierra para fertilizarla y hacer lindos jardines.

Minutos después las moscas zumbaban más bajo, caían desde el techo, intentaban aferrarse a las cortinas, pero se derrumbaban. Germán miraba cómo movían sus patitas, cómo intentaban remontar vuelo, escapar. Miraba sus inútiles esfuerzos hasta que quedaban duras, en el piso o en el respaldo desgastado del sillón de pana.

Ahora Germán se sentía como esas moscas, muriéndose atrapado en el veneno de ese edificio, de ese departamento; envuelto en la basura, en ese basural de gente que habían tirado ahí porque no tenían en dónde caerse muertos.

—¿Vas a comer? —le preguntó su padre desde la puerta.

—No —contestó Germán mirando al techo.

—¿Querés unos mates?

—No.

—¿Vas a salir?

—No.

—¿Te traigo una vela? Está oscureciendo.

Germán no contestó. Entornó los ojos. Se hizo el dormido.

Y terminó durmiéndose.

Nora, la de enfrente

Se despertó en mitad de la noche. Había soñado con su madre, y con Nora. Siempre que soñaba con su madre, aparecía también Nora. En esa pesadilla de años, Nora empujaba a mamá desde uno de los puentes de los edificios, Nora acuchillaba a mamá sobre la cama del dormitorio, Nora le pegaba un tiro a mamá.

Respiró profundo y se envolvió en las sábanas. Sabía que no tardaría en encontrarse con esa puta de mierda. Quizás, con suerte, ya estaría muerta. No le costó volver a dormirse.

Desde el comedor se escuchaban murmullos. Clareaba el día.

Salió de la pieza y se encontró a su padre tomando mates con Nora. Los dos sentados a la mesa, decrépitos, repulsivos, susurrando. La puta seguía viva. Pensó en la ironía de que justo soñara con ella esa noche.

Aunque había cambiado mucho, no podía ser otra que ella: el pelo platinado, las uñas larguísimas pintadas de rojo, el escote profundo. El pecho y el pliegue entre los senos estaban, ahora, llenos de arrugas. Flaca y huesuda como siempre, blanca teta, pasa de uva pintarrajeada. El cuello adornado con berretadas de plástico, parecía un acordeón. Sintió un hueco en el estómago, náuseas.

—Germán. —La puta se animaba a hablarle—. ¡Qué alegría verte! Era hora de que te acordaras de tu pobre padre.

—Me hubieras avisado. Haberme dicho que seguías con esta puta de mierda.

—¡No te voy a permitir!

Su padre se levantó nervioso, tambaleándose, y golpeó sobre la mesa. Nora estiró el brazo para tocarle la mano.

—Calmate, querido. Es entendible que el chico reaccione así.

El viejo volvió a golpear la mesa.

—Te debe respeto, ¡carajo!

Los dos se miraron midiendo fuerzas.

—Me voy a casa —dijo Nora y se levantó—. No te olvides de que tu padre es un hombre mayor, tené un poco de consideración.

Germán ni la miró. Nora agachó la cabeza y salió.

—Vos sos un hijo de puta. Esa turra mató a mi vieja y vos seguís revolcándote con ella.

—¡Esas son boludeces tuyas! —dijo su padre, volviendo a sentarse—. Vos eras muy pendejo y te imaginaste cualquier cosa.

—Te juro que si la vuelvo a ver acá, la mato.

—¡Esta es mi casa!

—A vos también te mato —lo amenazó, y se volvió a la pieza.

Necesitaba fumarse un pucho, no pensar más en esa hija de puta reventada, borrarla de una vez y para siempre. Pero los recuerdos se empeñaban en subir el volumen y, como en una película, se proyectaban en las paredes de su cuarto.

—¿Qué hacés en mi casa? —le había preguntado su madre a Nora ese lejano día en que abrió la puerta y la vio saliendo de su pieza.

Germán, apenas un nene, espiaba desde el balcón, escondido detrás de las cortinas. Hacía unos momentos había escuchado los gemidos de Nora, la voz de su padre diciéndole cuánto lo calentaba, lo yegua que era. Ahora que su padre roncaba, él no se atrevía a abandonar su escondite porque no podía mirar a su mamá. Le daba vergüenza que su mamá se diera cuenta de que sabía lo que pasaba y que no le había dicho nada.

Nora no respondía, la miraba con las manos apoyadas en la cintura, en una postura desafiante.

—Te pregunté qué hacés en mi casa.

—¿Qué te parece que estoy haciendo, Alba? —Nora se meció como burlándose—. Me garcho a tu marido, boluda.

Germán vio cómo su madre tambaleaba. Se apoyaba en la pared.

—Andate.

—Sí, corazón, me voy porque ya acabé.

Nora se rio y caminó erguida hasta la puerta, moviendo el culo y acomodándose el pelo.

Su madre se quedó agarrada de la pared, sin fuerzas. La veía ahí, con la cara lavada, la ropa desteñida, toda ella desteñida, tratando de contener las lágrimas.

—Mamá, ¿estás bien? —le preguntó acercándose.

Pero su madre no le contestó. Lo miró y él sintió ganas de llorar.

—Perdoname, mamita.

Ella se incorporó, le acarició la cara y se metió en la pieza. La aspereza de esas manos quedó grabada en su piel de niño, y también en la del hombre que sería después.

Desde afuera de la pieza, Germán escuchó gritos, golpes. No supo qué hacer, hasta que su padre salió a medio vestir de la pieza y se fue. Su madre lloraba arrodillada en el piso, junto a la cama. Se acercó para abrazarla y sintió algo tibio metiéndosele entre los dedos de los pies descalzos. Se quedó paralizado. Cuando su madre giró la cabeza, vio el corte en la frente, la sangre y las lágrimas.

—Germán... —murmuró ella—. Andá a buscar a Doña Flora.

Él salió corriendo hasta el departamento O y golpeó la puerta varias veces, cada vez más fuerte.

—¿Qué pasa? —dijo Flora cuando abrió.

—Dice mi mamá que vengas.

—¿Pasó algo? Escuché gritos.

—Mi papá le pegó.

—Ese hijo de... Pobre tu madre. Siempre laburando para mantener a ese vago que encima la caga a palos.

Cuando entraron al departamento, Doña Flora se encerró con su mamá. Germán apoyó la oreja en la puerta, pero no pudo entender lo que hablaban.

Doña Flora abrió la puerta de pronto.

—¡Pedí ayuda, nene! Tu mamá está muy pálida, se me desmaya.

Él miró para adentro: sobre la cama con los brazos extendidos, la boca abierta, su madre tenía los ojos fijos en el techo.

—¡Metele, nene, que tu madre no reacciona!

La barra del Polaquito

Germán salió corriendo en busca de ayuda. En la plazoleta de abajo los chicos jugaban a la pelota. Su madre nunca lo había dejado salir a jugar con ellos. Se quedó mirándolos.

—¡Correte, boludo, que estás tapando el arco! —le gritó un rubiecito que tendría diez años.

Pero Germán permaneció inmóvil. Vio cómo dejaban de jugar, se miraban unos a otros y sonreían asombrados. Los vio acercarse con el rubiecito a la cabeza. El rubiecito y sus dientes torcidos y esa mirada encendida. Aunque sabía que en los ojos de ese nene no existía nada amigable, no podía moverse, no quería moverse.

—¡Ey! Pendejo. Te dije que te co...

Más tarde Germán supo que el nene rubio se hacía llamar el Polaco y que cuando se te acercaba terminaba la frase después de pegar la piña. Vio todo blanco y cayó de espaldas. Cuando volvió en sí, estaba a un costado de la plazoleta, tirado en medio de un yuyal. Se escuchaban los gritos de los pibes todavía jugando a la pelota. Sentía la cara hinchada. Se tocó la nariz y le salió un grito. Tenía sangre y le dolía. No sabía en qué momento lo habían sacado de la canchita y tirado ahí, al costado. Le picaba todo el cuerpo, intentó levantarse.

—¡Che, Polaco! —gritó uno de los pibes—. Se levantó el pendejo.

El Polaco se encogió de hombros.

—Dejalo que se raje —dijo, y miró a Germán—. ¡Volá de acá!

Germán le clavó la vista. No entendía bien por qué lo hacía, pero se negaba a bajarle la mirada. Caminó hasta el edificio con los ojos fijos en los del Polaco. Aunque acababa de romperle la cara, el Polaco ahora le permitía desafiarlo, le daba la posibilidad de demostrarle que no era tan boludo, que no le tenía miedo.

Cuando llegó a los ascensores, pensó en su mamá tendida en la cama y se desesperó por volver con ella.

El ascensor se había quedado atascado en el noveno piso. De tres en tres subían los ascensores. A su mamá le había llamado la atención desde el momento en que se mudaron al barrio. Por qué será, ¿no? ¿Será para ahorrar materiales de construcción? Porque imaginate que hubiese sido más caro si hubieran hecho que los ascensores pararan en cada piso, comentaba siempre mientras esperaba el ascensor. Y agregaba: Qué raro, ¿no? A Germán también le resultaba raro, eso y que los ascensores estuvieran fuera de los edificios. Todo el barrio le resultaba raro.

Corrió hasta las escaleras. La puerta estaba cerrada con llave. Se sentó en el escalón a esperar a que alguien entrara o saliera. Pensaba en mamá y en toda esa sangre. Pensaba y lloraba sin lágrimas para que ningún pibe lo viera. Lloraba por mamá y porque tenía la nariz rota. Lloraba porque papá siempre la hacía llorar a mamá y porque el ascensor no andaba y porque la puerta estaba cerrada con llave. Lloraba sin llorar. Justo ahí, ese día, aprendió cómo se hace eso.

El humo y los gatos

Apagó el cigarrillo. Lo presionó hasta doblar el filtro, hasta hacerlo chiquito, y volvió a presionar como queriendo perforar el cenicero. Encendió otro. Fumó en silencio sentado frente a la puerta, mirando la manija, esperando a que se mueva. Fumaba y el humo se concentraba en todo el cuarto.

El humo del cigarrillo como el humo de la quema. Su cuarto asfixiado como el barrio todo. El humo y el Polaquito pegándole a un gato. Metiéndole un palo en el culo. Estacándolo como los antiguos guerreros zulúes estacaban al enemigo.

—Odio estos gatos de mierda —solía decir después de la furia, mientras el gato de turno mostraba un temblor ya sin quejidos, y abría la boca para exhalar su último aire. Y el Polaco se reía—. Son una cagada estos gatos del orto. Tantas uñas y tantos dientes para nada.

La primera vez que vio morir a un gato en manos del Polaco, Germán vomitó. Los otros pibes se rieron de él.

Los días de humo, cuando se quemaba la basura en los predios cercanos, el barrio se llenaba de gatos. Huían del fuego de la quema y cruzaban la avenida, asfixiados. Aturdidos por el miedo, algunos eran atropellados. Los que lograban escapar del humo y de los autos, se diseminaban por todos lados. Siempre alguno terminaba en manos del Polaco.

Germán pensaba que era preferible morir quemado o atropellado. De los otros pibes, Tomás era el único que parecía entenderlo. Varias veces, cuando el gato no se moría y se retorcía de dolor y sus ojos se inyectaban en lágrimas de sangre, Tomás agarraba un cascote bien pesado y le partía la cabeza, para que deje de sufrir.

Tomás llegó al barrio cuando Germán cumplía los nueve años. Se había mudado con sus tías y su abuela. Nunca había querido contar dónde estaban sus padres y los pibes le aceptaron el silencio. El único día que el Polaco bajó la mirada a alguien fue cuando Tomás lo amenazó con romperle la cara. Tenía pinta de tan bueno que el día que se enojó todos se quedaron mudos, petrificados. Hasta el mismo Polaco tuvo que callarse. Unos meses después se cayó del sexto piso, quedó paralítico y bobo. Siempre se supo, aunque nadie se atreviera a decirlo, que el Polaco lo había empujado.

Marianela, la linda

El humo del cigarrillo le nublaba la vista. Germán se preguntó qué habría sido de Tomás, del Polaco y de su hermano Javier, de Matute, Flavio y Ernesto. Qué habría pasado con Marianela, la nena del 70, que salía a regar las plantas al balcón con solerito y dejaba caer, como al descuido, uno de los breteles. Marianela, la única que le importó de verdad.

Recordaba el momento en que la vio por primera vez, desde la plazoleta y en medio del griterío de los otros pibes. Sus movimientos delicados, el pelo suelto, rubiecito. Pensó en lo linda que era, en cuando se hizo mujer, cuando el bretel del vestido dejó de caer porque el pecho había crecido y los ojos de todos ya no se detenían en el bretel sino que se mudaban al escote.

—¿Cómo se llama la piba del 70? —había preguntado a Matute, una tarde en la que esperaban al Polaco.

—¿Quién? ¿Palermo Chico? —dijo Matute y le señaló el balcón.

—Sí, la linda —contestó Germán y agachó la cabeza.

—¡Boludo! ¡Estás caliente con Palermito! —se burló Matute—. Fumá tranquilo que no sos el único. Se llama Marianela.

—¡No estoy caliente, boludo! Pasa que el otro día me saludó y no sabía quién era.

Germán sintió un calor que le subía por las mejillas.

—Sí… sí… —Matute se rio—. Dale, Palermo Chico te saludó, no me digás. Todo bien, boludo —le dijo palmeándole la espalda—. Mientras no se entere el Polaco, está todo bien. Dice que va a ser su novia. Bah… novia. Dice que se la va a coger.

—Pero es una chica tranquila. Nunca va a darle bola al Polaco.

Matute hizo su típica media sonrisa.

—¿Y qué importa? El Polaco la mete en cualquier agujero, ahora quiere que nos cojamos a una perra.

—¿Quiere irse de putas?

—A una puta no. ¡A una perra! —Matute puso cara de asco—. ¿Viste la que está en el 76, la grandota color marrón claro? El Polaco dice que está buena porque por el tamaño se puede bancar cualquier pija.

Germán pensó en lo linda que era la nena del 70 y en lo hijo de puta que era el Polaco. Pensó que lo mataba si le tocaba un pelo a Marianela. Pensó, mientras Matute le decía que veía a los pibes en la canchita de “los bajitos”, en lo linda que era. Linda y buena.

—¿Vamos con los pibes o los esperamos acá? —preguntó Matute—. Mejor nos quedamos porque el Polaco se quería surtir a un bolita. Lo debe estar buscando. Hagámonos los boludos.

—Bueno —dijo Germán mientras pensaba en la mirada que esa mañana le había regalado ella: una mirada de reojo y una sonrisa. Estaba seguro de que también le había sonreído.

Altos y bajitos

—El barrio está dividido en dos —le había dicho Ernesto cuando lo aceptaron en el grupo del Polaco—. Los edificios altos y los bajitos —le explicó—. En los bajitos viven los bolitas y los paraguas del orto. En los altos vivimos los de acá, argentinos, aunque también hay algunos paraguayos. ¡Son una plaga los hijos de puta!

Germán no decía nada, escuchaba atento. Sabía que lo habían aceptado porque era buen arquero. No sabía si quería tenerlos de amigos. El Polaco le daba miedo, pero mejor estar con él que solo. No quería quedarse en casa. Su padre tomaba mucho.

—El Bola Flores es el más hijo de puta —seguía instruyéndolo Ernesto—. Se la tenemos jurada a él y a los negros de mierda que están con él. Igual al Polaco no hay con qué darle, es un máster el pendejo.

—¿Y qué nos hizo el Bola Flores? —se atrevió a preguntar.

—Le tocó el culo a la prima del Polaco. La mina es re puta y es más grande que nosotros; igual que el Bola, que debe tener unos veinte. No se puede decir nada de ella porque el Polaco te surte. Imaginate que tocarle el culo ya es suficiente para que te cague a palos.

Germán entendió que todo lo que le hicieran al Polaco era problema de ellos también.

—Ahora que estás con nosotros, ni se te ocurra andar solo por los bajitos porque si te agarran te hacen mierda —dijo Ernesto.

—Ya sé —contestó Germán y aunque no se explicara el porqué, se sentía importante por ser del grupo.

—Parece que el Polaco consigue un fierro para el sábado. Estos bolitas del orto se ponen en pedo todos los sábados, así que vamos a esperar a que el Bola Flores esté liquidado para bajarlo. ¿Entendés?

—Sí —dijo Germán, aunque no entendía realmente. Pensó que si preguntaba, lo iban a tomar por boludo.

Al rato llegó el Polaco con los otros pibes. Tenían la típica cara de haberse mandado alguna. Se los notaba más callados que de costumbre, con la mirada esquiva y nerviosos. Matute se le acercó a Germán. Se paró al lado y lo codeó.

—Conseguimos chala.

Germán lo miró, pero Matute siguió en la suya, sus ojos fijos en un perro que olfateaba un cantero.

—¿Para qué? —le preguntó Germán.

—¿Para qué, qué? —preguntó el Polaco que estaba mostrándole algo a Enrique, a unos pocos metros. Al Polaco no le gustaba quedarse afuera de ninguna conversación, y menos de las cosas que se hablaran en el grupo.

—¿Para qué la chala? —preguntó Germán, y el Polaco se le vino al humo.

—¡Bajá la voz, boludo! —le dijo apretándole el brazo—. ¿Para qué mierda va a ser?

—Me parece que el loco Gatti no sabe ni siquiera qué carajo es la chala —dijo Tomás y se rio.

—Otro boludo. —El Polaco le clavo los ojos—. ¿No ven que está la gorra dando vueltas por el barrio? A ver si alguna vieja del orto los escucha y nos quedamos en pelotas.

—Todo bien, Polaco, no te persigás. —Javier nunca hablaba, pero era el único que amortiguaba los arranques de su hermano—. Hoy a la noche nos juntamos en el sexto y hacemos fumata.

El sexto y la muerte

Germán sintió hambre. En el comedor, la puerta del balcón estaba semiabierta. Un viento suave hacía que las cortinas, pesadas por la mugre, se moviesen apenas. Fue hasta la cocina y abrió la heladera, había vuelto la luz. La puerta tenía una chorrera de algún líquido oscuro ya seco. Había solo una damajuana por la mitad, dos salchichas en un plato con restos de puré de papas y un pedazo de queso mantecoso. Agarró una salchicha y la mordió. Tenía un gusto asqueroso, rancio. La escupió en la mano y la tiró en la pileta. Agarró un vaso y lo enjuagó. Se sirvió agua de la canilla y tomó hasta el fondo.

La cortina del comedor ahora estaba quieta, lo que avivaba su color ocre y deprimente. Salió al balcón. Serán las seis de la tarde, pensó. Unos nenes jugaban a la pelota en la canchita de la plazoleta en donde tantas veces había jugado él de chico, en donde tantas veces había estado con la banda, planeando algo, tomando cervezas, fumando, hasta que se volvieron más pesados y el fútbol dejó de divertirlos. Enfrente, a su izquierda y pasando la canchita, se veía un nudo de edificios bajos, nido de los boliguayos. Uno de los tantos nudos-nido desperdigados por toda la extensión de los monoblock. Miró hacia la derecha: los edificios 69 y 70 se extendían, pegados como siameses, hasta la playa de estacionamiento, que llegaba a la avenida. Al final, bien lejos, en el primer piso, frente a la cancha, como si fuese un palco, el balcón de Marianela se distinguía en ángulo cerrado. Ya no tenía plantas. Algo peludo y claro resaltaba tras los cuadritos del enrejado de la baranda: un perro o un gato echado al débil sol de la tarde. Lo miró por largo rato, pensó en que quizás Nela se asomaría. La idea de que todavía viviera ahí lo perturbó. Es imposible, ella tenía futuro. Miró para otro lado.

Recorrió los pisos del 69, uno a uno: en la planta baja, el balcón del óptico que había logrado hacer crecer un rosal en medio de eso que nunca sería un jardín y que se terminó secando con el meo nocturno de toda la barra. En el tercero, el de los Pompino, la familia del boxeador que tenía cinco hijas y seguía buscando al pibe. Recordó cuando la mujer salía al balcón pidiendo ayuda porque el marido se ponía violento y los vecinos, los que fisgoneaban desde sus balcones, se hacían los boludos y se metían adentro. Fijó la vista en el sexto piso. Un cementado que había quedado sin construir. Veinte años, y seguía igual. Departamentos abajo, arriba. Y en el medio, un piso vacío, un esqueleto de columnas y vigas que soportaba el resto del edificio. Se acordó de que para poder entrar había que saltar desde el descanso de las escaleras del séptimo y pasar por una abertura de la pared. Al gordo Flavio siempre le costaba un poco pasar por ahí.

Lo recordaba perfectamente, el sexto siempre le había provocado escozor. Tenía la amplitud de los cuatro departamentos que había en cada piso pero sin paredes ni puertas. Solo un cuadrado de ladrillos en el centro, con un agujero de unos dos metros de alto que permitía meterse adentro y esconderse.

Germán nunca se había acercado demasiado a los bordes del sexto. Le daba vértigo la altura, el viento que se arremolinaba en ese piso desprotegido. Abajo, hacia el vacío, los jardines que nunca llegaron a ser jardines, bordeados por una verja de fierros oxidados. Siempre pensó que morir en un jardín así sería de lo más deshonroso. Morir en el barrio sería como no haber vivido nunca, ser tan nada como los departamentos que nunca se construyeron en el sexto.