Читать книгу Hitlers heimliche Helfer - Karina Urbach - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Netzwerke vor 1914: das protestantische Netzwerk

ОглавлениеIn Adels- und Monarchiekreisen existierten zwei dominante Netzwerke: ein protestantisches und ein katholisches. Beide Netzwerke waren auf dem Prinzip Frömmigkeit und Familie aufgebaut und beide bemühten sich, vorteilhafte internationale Verbindungen zu knüpfen. Zu Überschneidungen der beiden Netzwerke kam es nur selten, wie Prinz Philip, Duke of Edinburgh, 2009 erklärte:

„Die Fürstenfamilien Europas kannten sich untereinander. Mit dem römisch-katholischen Frankreich gab es nur wenige Eheverbindungen. Es existierten einige mit Belgien, aber sie waren entfernter. Natürlich gab es noch Skandinavien. Aber das nächstgelegene protestantische Land, das uns mit Ehefrauen und Ehemännern versorgte, war Deutschland, weil es dorthin weitaus mehr familiäre Kontakte gab.“41

Während das katholische Netzwerk von den Habsburgern dominiert wurde, stand im Zentrum des protestantischen Netzwerks die britische Royal Family. Dafür gab es mehrere Gründe: Für protestantische Adelige, die auf dem Kontinent lebten, galt Großbritannien seit dem 19. Jahrhundert als Vorbild, Wunschbild und gelegentlich auch Neidbild.42 Großbritannien bot seit 1815 zuerst einmal die Gegenfolie zu Frankreich. Nach den Napoleonischen Kriegen brauchte man einen neuen, politisch korrekten Orientierungspunkt, und die deutsch-britischen Beziehungen waren nicht mit ähnlich emotionsbeladenden Assoziationen belastet wie die deutsch-französischen. Ein weiterer Anziehungspunkt war der wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolg des englischen Adels. Er schien sich problemlos an die Herausforderungen der industriellen Revolution angepasst zu haben, ja sogar von ihr zu profitieren. Außerdem stand ihm ein großes Empire zur Verfügung, das Investitionsmöglichkeiten bot und nachgeborene Söhne versorgte. Darüber hinaus hatte der englische Adel die unteren Stände durch Reformen „unter Kontrolle“ gebracht und war daher seltener Ziel von politischen Angriffen und Presseattacken.

In den Augen des deutschen Hochadels hatten die englischen Standesgenossen also Überlebensstrategien entwickelt, die man kopieren wollte. Neben dieser Bewunderung gab es auch eine Reihe von pragmatischen Gründen, Kontakt mit dem englischen Adel zu suchen. Für deutsche Hochadelige bedeuteten die Beziehungen zu einer starken Adelsgesellschaft wie der englischen eine Steigerung des eigenen Sozialprestiges und gelegentlich auch politische und ökonomische Vorteile.

Der schnellste Weg nach Großbritannien führte über die britische Königsfamilie. Bereits die deutschen Ehefrauen von Georg III. und Georg IV. hatten ihre deutschen Verwandten importiert, und dasselbe versuchten Queen Victoria und Prinz Albert. Sie waren mit diversen kleineren Fürstenhäusern verwandt (die wichtigsten davon waren die Häuser Coburg, Leiningen und Hohenlohe). Die Mitglieder dieser Familien sahen sich selbst als „Anglo-German“ und bewegten sich mühelos zwischen den beiden Ländern. Genau dieser Umstand sollte sie für Go-Between-Missionen im 20. Jahrhundert interessant machen.

Vor allem das Coburg-Netzwerk erwies sich als besonders erfolgreich. Bereits in den 1840er Jahren beschrieb Prinz Alberts Bruder Herzog Ernst II. von Coburg (1818–1893) in einem geheimen Memorandum, mit welchen Methoden man die Familienmitglieder zusammenhalten solle: „Bitterkeit, Ironie, Spott, muß uns gegeneinander ebenso fremd sein, wie Neid und Eifersucht. Gegen Fremde stehe der eine für den Andern, und Alle für einen.“ Ernst II. appellierte hier, in Anlehnung an Dumas’ gerade erschienenen Roman „Die drei Musketiere“, an den Gemeinschaftsgeist. Die über mehrere Nationen verstreuten Familienmitglieder sollten immer als Einheit agieren:

„Im Gegentheil und im Gegensatz zu andern Häusern muß es den Gliedern unseres Hauses leichter werden, ein mächtiges Ganzes nach Außen hin zu bilden […] wenn wir das Bewusstsein in uns wach erhalten, daß wir isoliert wenig, in der Verbindung aller Glieder unendliches anstreben und erreichen können.“43

Für die Familienmitglieder gab es mehrere Gründe, dieser Aufforderung zu folgen. Von einem rationalen Standpunkt aus bot das Familiennetz, ganz nach Pierre Bourdieus berühmten Theorien, soziales, symbolisches und ökonomisches Kapital. Ohne die Familie war man von finanziellen Ressourcen abgeschnitten und gesellschaftlich heimatlos, d.h. ein Bruch mit der Familie konnte dem sozialen Selbstmord gleichkommen.44

Ganz abgesehen von diesen rationalen Argumenten gab es allerdings auch eine irrationale Komponente, die diese Netzwerke zusammenhielt: die Macht der Emotionen. Bis heute wird diskutiert, ob Adlige überhaupt in der Lage waren, „echte Gefühle“ zu empfinden. Bei dieser Debatte vertreten Medienpersönlichkeiten wie Julian Fellowes (Downton Abbey) und der Journalist Peregrine Worsthorne das eine Extrem: Sie charakterisieren die Aristokraten als fürsorgliche Menschen, die sich rührend um das Wohlergehen ihrer Familienmitglieder und ihres Personals kümmerten. Am anderen Ende der Skala werden Adelige als emotionale Autisten beschrieben. Diesem Argument zufolge sind Adelige den Superreichen aus F. Scott Fitzgeralds Roman Der große Gatsby ähnlich: „sie zerstören Dinge und Lebewesen, und dann ziehen sie sich wieder in ihr Geld oder ihre grenzenlose Leichtfertigkeit zurück oder was auch immer es war, das sie zusammenhielt, und lassen andere das Chaos beseitigen, das sie angerichtet haben.“45

Natürlich sind beide Porträts Karikaturen. Fellowes idealisiert den Adel, doch es ist ebenso falsch, einer Gruppe, die vom Konzept des Familienzusammenhalts dermaßen besessen ist, eine mangelhafte emotionale Bindungsfähigkeit zu unterstellen. Tatsächlich wurde der Topos der „kalten“ herrschenden Schichten und ihres lieblosen Familienlebens schon im 19. Jahrhundert vom aufstrebenden Bürgertum als politisches Kampfmittel benutzt.46 Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen die Oberschicht, sondern auch gegen die Arbeiterschicht, die ihre Kinder nicht liebte und der „Verwahrlosung“ preisgab. Oberschichtsfamilien blieben jedoch die Hauptschuldigen. Sie disqualifizierten sich unter anderem dadurch, dass sie ihre Kinder vom Personal aufziehen und von Ammen stillen ließen. Auch Liebesheiraten existierten nach der Argumentation bürgerlicher Kritiker im Adel selten. Man heiratete allein aus Gründen der Ebenbürtigkeit oder um materielle Vorteile zu erlangen – Methoden, die bürgerlichen Familien angeblich völlig fremd waren. Die Untersuchung von Emotionen47 blieb folglich einem bizarren Klassenkampf unterworfen. Wer seine Kinder mehr (oder besser) liebte, blieb ein unentschiedener Ideologiekampf der Familiengeschichte. Tatsächlich wissen wir, was das frühe 20. Jahrhundert betrifft, bis heute nicht genug über die emotionalen Bindungen innerhalb von Adelsfamilien.

Ein Grund dafür ist, dass es bürgerliche Historiker sind, die die Geschichte adliger Familien erforschen und ihre eigene Sicht der Dinge haben. Noch entscheidender ist, dass Adelsfamilien Außenstehenden nur selten Zugang zu ihren Archiven gewähren. Ersatzweise müssen Autobiographien Adeliger herangezogen werden, die jedoch stark gefiltert sind. Ehefrauen werden darin häufig nur en passant erwähnt und – im Höchstfall der Gefühle – als „gute Kameraden“ gelobt. Hierin unterscheiden sich adelige jedoch kaum von bürgerlichen Autobiographien, in denen Ehefrauen und Kinder bis in die 1950er Jahre hinein eine Statistenrolle spielten und allein berufliche Erfolge als erzählenswert galten. Nicht über die Familie zu reden, war Teil der vorherrschenden sozialen Artikulation von Gefühlen. Darüber hinaus waren Indiskretionen jeglicher Art verpönt. Im 21. Jahrhundert, in dem fast alles Private öffentlich diskutiert wird, erscheint diese Exklusion des Gefühls suspekt. Etwas zu verschweigen bedeutet jedoch nicht, dass es nicht existiert. Tatsächlich versuchten adelige Familien, ihre Mitglieder auch gefühlsmäßig an das Haus zu binden. Das war umso nötiger, als im Adel von einzelnen Familienmitgliedern große persönliche Opfer erwartet wurden (Heiratsverzicht der Töchter, um Missheiraten zu vermeiden, Erbverzicht der nachgeborenen Kinder), d.h. also Ansprüche einzelner Familienmitglieder immer wieder begrenzt wurden, was dazu führte, negative Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Das war keine leichte Aufgabe, und daher entwickelte man eine Doppelstrategie. Zuerst einmal mussten alle das geltende Erbrecht durch Familienverträge akzeptieren. Aber das reichte nicht aus – wie Herzog Ernst II. von Coburg ganz richtig erkannt hatte. Man musste die Familienmitglieder auch emotional an das Haus binden. Zunächst einmal wurden die Kinder daher mit emotionsgeladenen Geschichten über die eigene Familie indoktriniert.

Es waren in der Regel die weiblichen Familienmitglieder, die diese Aufgabe übernahmen. Sie verknüpften wichtige historische Ereignisse mit der eigenen Familiengeschichte; sie emotionalisierten Geschichte und passten ihre Erzählung an die jeweiligen Zeitläufe an. In diesen Familiengeschichten gab es immer einen Helden oder Märtyrer als Vorbild sowie ein schwarzes Schaf als abschreckendes Beispiel. Auf diese Weise wurde die eigene Familiengeschichte für die Nachkommen zu einer hoch emotionalen Angelegenheit. Kinder waren stolz auf die Traditionen ihres Hauses und wollten in die Fußstapfen glorreicher Vorfahren treten.48

Adelige Familien tradierten also ihre Geschichte als Erfolgsgeschichte an ihre Nachkommen. Aber auch Bedrohungs- und Verlusterfahrungen konnten, gut dosiert, ebenfalls instrumentalisiert werden, um den emotionalen Familienzusammenhalt zu stärken. Das Leiden der Familie in Zeiten von Verfolgung und „Entrechtung“ sorgte für emotionale Sinnstiftung bei den Nachkommen. Es überrascht zum Beispiel kaum, dass französische Adelige noch heute ihren Kinder die Französische Revolution als „Teufelswerk“ erklären. Gemeinsame Feindbilder verstärken bekanntermaßen die Bindung einer Gruppe. Jede Adelsfamilie hatte folglich, je nach Religion und politischer Tradition, verschiedene „bêtes noires“ vorzuweisen, die die gesamte gesellschaftliche Skala abdeckten. Rebellische Bauern konnten hier genauso zum Gegner stilisiert werden wie konkurrierende Herrscherhäuser, die einst die Souveränitätsrechte der Familie eingeschränkt hatten. Letzteres war der Fall bei den Hohenlohes und Leiningens, den deutschen Verwandten von Queen Victoria. Sie hatten Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Status als Herrscherhäuser verloren. Dieses Trauma hinterließ auch noch in späteren Generationen tiefe Spuren. Es waren Verlusterfahrungen, die alle Familienmitglieder verbanden.

Gefühle des Zusammenhalts konnten auch Erinnerungsstücke wecken. Adelige Kinder waren ständig von emotional aufgeladenen Erinnerungsstücken umgeben: hier ein Schwert, das dem tapferen Familiengründer gehört hatte, dort ein Helm, den der Held der Familie getragen hatte, als er selbstlos auf dem Schlachtfeld sein Leben opferte.

Noch heute kann man beim Betreten eines Schlosses schnell erkennen, welcher Vorfahr in den Mittelpunkt der Erinnerung und damit der Emotionen gerückt werden soll. Auf dem englischen Landsitz Broadlands zum Beispiel wird überraschenderweise nicht des Premierministers Lord Palmerston gedacht, des berühmtesten Bewohners dieses Countryhouses, sondern des weniger bedeutenden Lords Mountbatten, des Onkels von Prinz Philip. Mountbatten hat Broadlands als einen regelrechten Schrein seiner Erfolge hinterlassen. Seine Tennispokale und Militärtrophäen schmücken die Räume, und das Heimkino zeigt Filmaufnahmen von seinen „glorreichen“ Militäreinsätzen im Zweiten Weltkrieg.

Ein Mann, der innerhalb eines emotionsbeladenen Familienverbandes aufwuchs und von dieser Familie geprägt wurde, wird in den folgenden Kapiteln eine wichtige Rolle spielen: Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha. Er interpretierte Ernsts II. geheimen Wahlspruch „Einer für alle und alle für einen!“ auf seine sehr eigene Weise. Diese Interpretation sollte es ihm ermöglichen, an zwei Höfen zu reüssieren: am Hofe Kaiser Wilhelms II. als auch bei Adolf Hitler.

Um zu verstehen, warum der Herzog von Coburg ein heimlicher Helfer für die Nazis wurde, muss man sich näher mit seiner Jugend beschäftigen.

Carl Eduard kam 1884 als Charles Edward in England zur Welt. Sein Vater, Leopold Duke of Albany, war der intelligenteste von Queen Victorias Söhnen: Er hatte in Oxford studiert und zu seinen Studienfreunden zählte unter anderem Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland.

Leopold war Bluter und niemand erwartete, dass er ein normales Leben führen, geschweige denn Kinder in die Welt setzen würde. Und doch gelang es Queen Victoria 1882, eine Frau für ihn zu finden: Helene Friederike Auguste zu Waldeck und Pyrmont. Für Helenes Familie bedeutete die Einheirat in die britische Königsfamilie einen enormen Prestigegewinn. Doch die Ehe dauerte am Ende nur zwei Jahre. 1883 kam Tochter Alice zur Welt (benannt nach der Heldin aus Alice im Wunderland) und ein Jahr später Charles Edward.

Leopold erlebte die Geburt seines Sohnes nicht mehr; er starb fünf Monate zuvor an den Folgen eines Sturzes. Seine Frau Helene war mit 23 Jahren Witwe mit zwei kleinen Kindern geworden. Durch Leopolds Tod hatte sich darüberhinaus ihr gesellschaftlicher Status innerhalb der königlichen Familie verringert. Ihre Frustration über diese Situation und die Nähe zu ihren deutschen Verwandten sollte sich später indirekt auf Charles Edwards Nazi-Karriere auswirken.

Während Leopold künstlerisch begabt und belesen war, erbte sein Sohn Charles Edward nichts von dieser intellektuellen Neugier. Was er allerdings erbte, war der schlechte Gesundheitszustand seines Vaters. Charles galt in der Familie als äußerst nervöser und fragiler Junge, der ständig bei seiner älteren Schwester Alice Schutz suchte (ein Muster, das sich bis zu seinem Tod wiederholen würde). Alice selbst war kerngesund, aber sie trug das Bluter-Gen in sich und gab es später an ihre eigenen Söhne weiter.

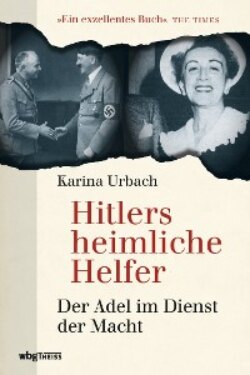

Abbildung 1: Der junge Charles Edward (der spätere Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha) mit seiner Mutter und Schwester Alice.

Charles Edward (Abbildung 1) war einer von vielen Enkeln Queen Victorias und man erwartete folglich, dass er ein privilegiertes und völlig unspektakuläres Leben führen würde. Wäre er in England geblieben, hätte man ihn mit einem Posten bei den Streitkräften versorgt. Aber dann kam alles anders: Im Jahr 1899 beging sein Coburger Cousin Alfred nach einem Familienstreit Selbstmord. Der junge Erbprinz Alfred war der einzige Sohn von Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha, dem zweitgeborenen Sohn Queen Victorias. Da der Herzog als schwer krank galt, wollte Victoria nun Arthur, ihren drittgeborenen Sohn, als designierten Nachfolger einsetzen. Doch Arthur Duke of Connaught hatte den Rang eines britischen Generals, und die deutsche Presse lehnte die Idee von Anfang an als völlig inakzeptabel ab. Für sie waren die Mitglieder der britischen Königsfamilie Ausländer, die nichts vom Deutschen Reich, geschweige denn Coburg, verstanden. Zeitungen wie die Leipziger Neuesten Nachrichten bestanden daher auf einem deutschstämmigen Herzog: „Wie demütigend ist es für einen Landtag, wie beschämend für das ganze Volk, in fremde Hände gegeben zu werden wie ein totes Erbstück in der Familie.“49 Der Slogan: „deutsche Throne nur für deutsche Prinzen“ wurde ins Leben gerufen, und das Berliner Tageblatt fügte hinzu:

„Was aber vor dem Jahre 1866 immerhin erträglich war, das ist seit seiner Zeit schier unerträglich geworden. Denn das größte Gut, welches drei blutige Kriege dem deutschen Volke gebracht haben, das ist das vordem fast verloren gegangene, nun wiederum erwachte Nationalbewusstsein. Die Fürsten, die von dem ersten Kanzler als die Erhalter und Pfleger des neu erstandenen deutschen Reiches in erster Linie gepriesen worden sind, sie müssen deutsche Fürsten sein; es ist unmöglich, dass zwei Seelen in ihrer Brust leben können: eine deutsche und eine fremde.“50

Dieser Verweis auf Goethes Faust war ein klischeehaftes, aber durchaus effektives Bild. Wer „zwei Seelen“ in sich trug, konnte zu einem Ernst zu nehmenden „Sicherheitsrisiko“ werden. Da Coburg-Gotha seit 1871 Teil eines Nationalstaates war, wurde argumentiert, dass der zukünftige Herzog in seiner Rolle als Bundesfürst im Kriegsfall gegen England entscheiden müsse. Die „Kölnische Zeitung“ kam folglich zu dem Schluss:

„Auch das Deutsche Reich hätte ein dringendes Interesse daran, zu verhindern, dass ein Ausländer, dessen Geistesleben und dessen Interessen im Auslande wurzeln, den Thron eines deutschen Bundesstaates besteigt. Denn der ewige Bund, den die deutschen Fürsten zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes sowie zur Pflege der Wohlfahrt der deutschen Völker nach den blutigen Opfern des franz. Krieges miteinander geschlossen haben, kann unmöglich gedeihen, wenn nicht innerhalb des Kreises dieser verbündeten Fürsten volles Vertrauen und volle Hingabe an die Interessen dieses Bundes bestehen. Ist auch nur einer dieser Bundesfürsten ein Ausländer, so erleidet dieses unbedingt erforderliche Vertrauensverhältnis einen schweren Stoß.“51

Für die meisten regierenden Familien muss dies bizarr geklungen haben. Viele hatten Blutsverwandte im Ausland und „Vertrauen“ basierte für sie auf völlig anderen Kriterien.

Interessant ist jedoch, mit welcher Form des Krisenmanagements sie reagierten. Anfangs unterschätzte man völlig den Ernst der Lage. Zugeständnisse wurden nicht in Betracht gezogen. Erst als Wilhelm II. die Situation zur Chefsache erklärte, geriet Bewegung in die Verhandlungen.

Der Kaiser, stets empfindlich gegenüber der Presse und daher permanent gekränkt, erkannte, dass man Kompromisse gegenüber den nationalen Gefühlen machen musste. Auch seine Großmutter, Queen Victoria, hatte mittlerweile ihre eigenen Gründe, Flexibilität zu zeigen. Charles Edwards Schwester Alice schrieb in ihren Memoiren:

„Großmama [Queen Victoria] schickte einen Brief an Mutters Privatsekretär Sir Robert Collins, um ihm mitzuteilen, dass Onkel Arthur [Connaught], ihr Lieblingssohn, England wegen seiner militärischen Pflichten auf keinen Fall verlassen könne. Und da sein junger Sohn, Prinz Arthur, nicht allein nach Deutschland gehen und von der Familie getrennt werden könne, wurde als Nächster in der Rangfolge Charlie auserwählt. Er sollte jetzt für das Herzogtum ausgebildet werden.“52

Im Juni 1899 lehnte Arthur Connaught also die Nachfolge im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha offiziell ab. Der Kaiser, Queen Victoria und der gesundheitlich angeschlagene Herzog Alfred von Coburg hatten sich stattdessen auf den 14-jährigen Charles Edward geeinigt. Er war Halbwaise und immer noch jung genug, um ein „richtiger Deutscher“ zu werden. Die örtliche Coburger Zeitung zeigte sich hocherfreut über die Entscheidung, zumal Charles Edwards Mutter – eine „echte Deutsche“ – zugesagt hatte, mit ihrem Sohn dauerhaft im Deutschen Reich zu leben. Er würde eine deutsche Erziehung erhalten und im deutschen Heer dienen.

Charles Edward war damit zu einem Testfall geworden. Eine zunehmend selbstbewusste Öffentlichkeit hatte die Frage gestellt, ob internationale Familien überhaupt in der Lage wären, ein „echtes“ Nationalgefühl zu entwickeln. „Hybride“ wollte man auf keinen Fall tolerieren. Der Erbfall in Coburg gab somit allen international vernetzten Familien einen ersten Vorgeschmack darauf, was 1914 auf sie zukommen würde.

Während der Kaiser die Zeichen der Zeit erkannte, hatte Queen Victoria dagegen sehr viel länger gebraucht, die nationale Stimmungslage der Deutschen zu verstehen. Für sie symbolisierte Coburg immer noch das malerische kleine Städtchen, aus dem ihr Mann stammte, ein verzauberter Ort. Sie war nicht die Einzige, die so dachte: Für den durchschnittlichen britischen Zeitungsleser war das Herzogtum Coburg ein irrelevanter „Pumpernickel-Staat“ mit ein paar Spielzeugsoldaten. Dabei übersahen sie jedoch alle einen wichtigen Punkt: Coburg war das nationalistischste Herzogtum in ganz Deutschland. Wenn man das Anwachsen des deutschen Nationalismus verstehen will, bietet der Ort die ideale Fallstudie: Coburg entwickelte sich von einem Herzogtum, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die nationale Einheit propagierte, im Laufe der Jahrzehnte zu einem Sammelbecken für nationale Chauvinisten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es ein Refugium für die radikale Rechte und am Ende war die Stadt Coburg die erste in Deutschland, die von Nationalsozialisten regiert wurde.53

Sobald die Entscheidung getroffen worden war, Charles Edward in den Deutschen Carl Eduard zu verwandeln, wachte die Presse mit Argusaugen darüber, wie das Experiment verlaufen würde. Die Familie stand unter intensiver Beobachtung und musste vorsichtig agieren. Sie bemühte sich, nicht zu enttäuschen. Es wäre naheliegend gewesen, Carl Eduard zuerst einmal direkt nach Coburg zu schicken. Herzog Alfred hatte angeboten, seinen jungen Nachfolger höchstpersönlich „auszubilden“. Doch die Familie gab ihm einen Korb. Es war zu riskant, mit Alfred in Verbindung gebracht zu werden, er galt als zu britisch und hatte darüber hinaus noch den Ruf, Alkoholiker zu sein. Auch das Angebot von Queen Victorias Tochter Vicky (der verwitweten Kaiserin Friedrich), den jungen Carl Eduard auf ein Gymnasium in Frankfurt zu schicken, lehnte man ab. Der Grund dafür waren antisemitische Ressentiments. Wie Alice in ihren Memoiren erklärt, hätte ihr Bruder „Charlie“ (Carl Eduard) nicht auf eine Schule gehen können, die von Juden bevölkert war:

„Tante Vicky [Kaiserin Friedrich], die sich ständig einmischte, obgleich sie zu dieser Zeit an Krebs starb, wollte, dass Mutter ihn [Charlie] auf eine Schule in Frankfurt schickte, die angeblich sehr modern war, die aber vor allem von Söhnen reicher Juden besucht wurde.“54

Stattdessen kümmerte sich der Kaiser persönlich um die Erziehung seines jungen Cousins. Er nahm sich vor, aus Carl Eduard einen preußischen Offizier zu machen – inklusive der entsprechenden politischen Gesinnung. Natürlich hielt sich Carl Eduards Interesse an Politik zu diesem Zeitpunkt noch in Grenzen. Während seiner Schulzeit in England hatte er sich nicht für Politik interessiert. Vielleicht wusste er, dass seine Großmutter, Queen Victoria, seit den 1880er Jahren die britische Konservative Partei unterstützte und eine begeisterte Imperialistin war. Allerdings war sie klug genug, ihre politischen Ansichten nicht öffentlich zu machen. Carl Eduards neuem Mentor, Kaiser Wilhelm II., hingegen lag solche Zurückhaltung fern. Der Kaiser befand sich mit zwei Parteien in einer Dauerfehde: der SPD und der katholischen Zentrumspartei. Fast alle Angehörigen der Familie Hohenzollern teilten seine Ressentiments und verachteten den Reichstag. In dieser aufgeladenen politischen Atmosphäre wuchs der junge Carl Eduard auf. Der Kaiser hatte nicht vor, seinem „Schüler“ Achtung vor dem Parlament zu lehren – im Gegenteil: Carl Eduard sollte lernen, es zu verachten. Die politische Saat des Kaisers würde am Ende auf höchst fatale Weise aufgehen.

Bei seiner Ankunft in Berlin war Carl Eduard 15 Jahre alt – das ideale Alter für ein Versuchskaninchen. Für den Kaiser wurde er zum „siebten“ Sohn. Da Wilhelm II. bekanntlich selbst immer wieder unter seinem englischen Erbe litt, muss ihm Carl Eduards Verwandlung in einen Deutschen wie eine Korrektur seiner eigenen Erziehung erschienen sein. Alice beschrieb ihren Wohltäter Kaiser Wilhelm später als anspruchsvoll, aber „von Natur aus freundlich und großzügig“. Seine Frau und vor allem seine Kinder waren „eine Freude“ und nahmen sie und Charlie wie „zwei weitere Geschwister“ auf. Die einzige Ausnahme war ihrer Meinung nach Kronprinz Wilhelm: „Er war ziemlich verwöhnt und eingebildet.“55

Es bleibt unklar, ob Alice nicht wusste oder nicht wissen wollte welche makaberen Späße der Kaiser mit ihrem Bruder trieb. Der Graf von Zedlitsch-Trützler verzeichnete in seinem Tagebuch noch 1905: „Der Kaiser liebt es, seinen Spaß mit ihm [Carl Eduard] zu treiben. Meist kommt es dabei aber so, daß er ihn kneift und pufft, dass der arme kleine Herzog eigentlich in regelrechter Weise verprügelt wird.“56

Da seine Mutter eine deutsche Fürstin war, hatte Carl Eduard keine Sprachprobleme, als er auf die Kadettenanstalt in Lichterfelde kam. Er erzielte schon bald in Deutsch bessere Noten als in Englisch. Der Kulturschock wurde auch dadurch abgeschwächt, dass er jederzeit Verwandte besuchen konnte. Seine Wochenenden verbrachte er bei ihnen und in der Villa seiner Mutter in Potsdam. Für eine Weile verlief damit alles in geregelten Bahnen, doch dann veränderte sich die Sachlage. Der Tod des kränkelnden Herzogs Alfreds war zu erwarten gewesen, aber niemand hatte damit gerechnet, wie schwer Carl Eduard davon getroffen wurde. Laut den Berichten seiner Verwandten erlitt der Junge bei der Beerdigung des Herzogs beinahe einen Zusammenbruch. Seine Tränen galten wahrscheinlich nicht so sehr dem Tod eines Onkels, den er kaum gekannt hatte, sondern der Angst vor der neuen Verantwortung. Er war erst 16 Jahre alt und weit davon entfernt, eine derartige Herausforderung zu bewältigen. Sein einziger Trost in dieser Situation war, dass ihm noch weitere fünf Jahre bis zur Volljährigkeit blieben. Ein Regent übernahm während dieser Zeit die Verwaltung der Herzogtümer und Carl Eduard konnte seine Ausbildung fortsetzen. Trotzdem wurde er jetzt immer häufiger von Heimweh geplagt. Als er 1902 wegen Examensprüfungen in den Ferien nicht nach London reisen konnte, schrieb er an seine Schwester: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer mir die Entscheidung fiel, nicht nach England zu gehen.“57 Auch wenn Carl Eduard sich äußerlich in einen Deutschen verwandelt hatte, fühlte er sich weiterhin als Brite. Als seine Schwester sich 1903 verlobte, schrieb er:

„Liebste Tigs,

du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich deine Verlobung freut, auch wenn sie uns trennt […]. Du wirst nicht verstehen können, wie froh ich bin, dass mein Schwager Engländer ist; auch wenn ich das nicht sagen sollte, ich kann einfach nicht anders. Algy war mir immer ein guter Freund, daher kann ich nur sagen, dass ich wirklich sehr glücklich bin, dass er dein Ehemann wird. Ich hoffe nur, dass er nicht nach Afrika gehen muss.“58

Für Carl Eduard war „Algy“ ein Engländer, obwohl auch er deutsche Wurzeln hatte. Er war ein Teck, der jüngste Bruder der englischen Queen Mary, und als solcher die gleiche deutsch-englische „Mischung“ wie Carl Eduard. Aber da Algy in England lebte und auch dort Karriere machen konnte, war er für Carl Eduard der ideale Schwager. Algy lebte das Leben, das Carl Eduard gerne gelebt hätte – wenn er nicht zum Deutschen gemacht worden wäre.

Nach dem Abitur (seine Noten wurden nie veröffentlicht) blieb er einige Zeit lang in Berlin und absolvierte eine Ausbildung im preußischen Innenministerium und in der preußisch-königlichen Vermögensverwaltung. 1903 wurde er dann nach Bonn geschickt, um dort Jura zu studieren. Bereits sein Großvater Albert hatte die Universität Bonn besucht, doch im Gegensatz zum wissbegierigen Albert war Carl Eduard nicht auf der Suche nach geistigen Anregungen. Während seiner drei Semester in Bonn zeigte er vor allem Interesse am außerakademischen Studentenleben und trat dem Corps Borussia bei. Da seine Beziehung zum anderen Geschlecht ambivalent verliefen, beschloss seine Familie, ihn so rasch wie möglich zu verheiraten. Wie gewohnt stellte sich Kaiser Wilhelm als emsiger Heiratsvermittler zur Verfügung. Seine Wahl fiel auf Viktoria Adelheid, eine Nichte seiner Frau. Viktoria war die Tochter des Herzogs von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und galt als treue Anhängerin der Hohenzollern. Ihr ausgeprägter mütterlicher Instinkt machte sie zur idealen Kandidatin, um einen unreifen jungen Mann wie Carl Eduard unter Kontrolle zu bringen. Man befahl ihm, um ihre Hand anzuhalten. Er folgte und demonstrierte Enthusiasmus. An seine Schwester schrieb er: „Liebste Tigs, ich sehne mich danach, dass du Viktoria kennenlernst, sie ist ein so liebes Mädchen. Ich bin mir sicher, dass du meine Wahl gutheißen wirst.“59 Tatsächlich hatte er in dieser Angelegenheit keine Wahl gehabt.

Als Carl Eduard schließlich 1905 die Herzogtümer übernahm, schienen seine Qualifikationen beeindruckend – er besaß eine deutsche Ausbildung und eine deutsche Ehefrau. Er war 21 Jahre alt und er wusste, dass von ihm jetzt erwartet wurde, eine vorbildliche Herrscherfamilie zu gründen, ganz nach dem Vorbild von Victoria und Albert. Aus diesem Grund beeilte er sich, einen Erben in die Welt zu setzen (sowie Töchter), und trat unzähligen patriotischen Vereinen in Coburg und Gotha bei, um seine vaterländische Gesinnung zu demonstrieren. Doch trotz all dieser Bemühungen wurde er in den Herzogtümern zunächst einmal nicht populär. Das galt vor allem für das Herzogtum Gotha. Gotha war erst 1826 mit dem Herzogtum Coburg vereinigt worden und die Fusion war von Anfang an ein Misserfolg gewesen. Geographisch lagen Coburg und Gotha 100 Kilometer voneinander entfernt, getrennt durch den Thüringer Wald und ein Gebiet, das dem Haus Sachsen-Meiningen gehörte. Wenn sie einander nicht aus geschäftlichen Gründen besuchen mussten, mieden die Coburger und die Gothaer den Kontakt miteinander. Ein Grund dafür war auch, dass die Gothaer Bevölkerung ihren Anschluss an das Herzogtum Coburg im Jahr 1826 noch immer als „feindliche Übernahme“ betrachtete:60

Prinz Alberts Mutter Luise war die Erbin Gothas gewesen. Wäre sie mit dem Coburger Herzog Ernst I. verheiratet geblieben, so hätten sich die Gothaer mit der anschließenden Vereinigung der beiden Herzogtümer vielleicht angefreundet. Aber die Ehe scheiterte, und Ernst I. schickte seine Frau ins Exil. Die Bevölkerung von Gotha fühlte sich bald darauf genauso schlecht behandelt wie die entsorgte Herzogin. Tatsächlich trennten Gotha und Coburg Welten in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Das reiche Coburg war konservativ und somit für einen Herzog sehr viel attraktiver als das aufrührerische und chronisch verarmte Gotha. Jahrelang waren die Herzogtümer auf dem Papier vereint und wuchsen doch nie zusammen. In Gotha gab es 1905 eine große Anzahl von SPD-Wählern, die es als äußerst bizarr empfanden, dass der neue Herzog Carl Eduard bei Hofe einem nahezu absolutistischen Lebenswandel frönte. Die sehr viel konservativeren Coburger waren in dieser Hinsicht zwar verständnisvoller, aber der Herzog erschien auch ihnen nicht volkstümlich genug. Unter anderem kritisierten sie, dass er sich stets von einem Polizisten begleiten ließ, wenn er zu Fuß in der Stadt unterwegs war. Auch seine englische Wesensart wirkte befremdlich: Noch immer sprach er Deutsch mit Akzent und alle waren sich einig, dass er fremdländisch wirkte.61

Ob es ihm nun gefiel oder nicht: Mit seiner englisch-deutschen Identität war und blieb Carl Eduard in seinem eigenen Haus ein Fremder. Ironischerweise war es jedoch gerade dieser „Makel“, der sich später als sein größter Vorteil erweisen sollte und ihn zu einem der erfolgreichsten Go-Betweens für Hitler machte.