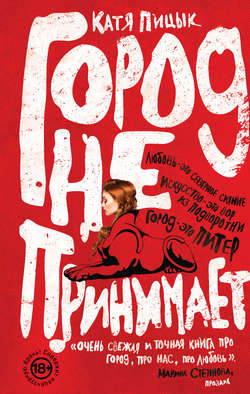

Читать книгу Город не принимает - Катя Пицык - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава IV

ОглавлениеУ нас капала вода. У них тикали часы.

– Мне вчера приснилось, что я уехала в Америку, – сказала Регина.

– Жить?

– Э… нет, не знаю даже… как-то без конкретики. Просто снится, что я в Нью-Йорке и так чувствую себя, будто каждая клетка открывается и дышит! Столько надежды вдруг, и надежда такая сильная, во всем теле… Как оргазм.

Регина с подругой снимали двушку в семи остановках от универа. Спальный район. Взрытые земли. Высотное строительство. Снаружи – каменные отвесы, выскобленные от архитектурной пены, отвердевший холод, темнота, атмосферная пыль, обморожение, вдох. Внутри – электрический свет, тихий ток насекомых под коркой обоев, нагретый запах, телевидение, размножение, выдох. Родители присылали Регине приличные деньги. Квартира слыла «уютной». Тюль из органзы в снежинку (бархатное напыление), ламбрекены, бра с подвесками, махровые халаты на двери ванной, и не два, по числу жильцов, а четыре или даже пять – словом, гора, из которой где-то в сторонке выбивался лепестком фуксии кусочек пеньюара. На батарее сушились носки детских молочно-десертных цветов, аквамариновые полоски перемежались морковными, лимонными и прочими «нежными-нежными», как сказала бы их хозяйка. Самым выдающимся предметом интерьера была клеенка на кухонном столе: сплошной ковер перезрелых распахнутых полупионов-полуроз. Они жались друг к другу, импрессионистично стекая рыхлыми головами, и стеной заслоняли невидимое небо. Жостовские краски, приторные и порочные, плавились под верхним светом, и при виде клеенки в голове у меня всегда крутился советский торт, забытый пьяными людьми на столе новогодней ночи, обветрившийся, повядший и ставший ядовитым к двум часам первого дня.

Я приезжала к Регине с ночевкой нередко. Уже с первого полугодия между нами сложилась традиция: готовиться к семинарам, зачетам и экзаменам вместе. Мы раскладывали на ковре книги и разрозненные лекции, читали вслух, ели много сладкого, что-то заучивали и, конечно, писали шпаргалки, упорствуя в попытке загнать имя Сущего на острие иглы. Начиная работу, мы обыкновенно планировали готовиться до утра и, не ложась, отправиться в университет. Однако часов в пять в глазах начинало жечь. Тягучий горький мед, в котором слипались веки, затекал в сознание и обволакивал мысли. Ныли спина и шея. Учение заходило в тупик. Регина выдавала мне байковую пижаму. Гасила свет. Пахло чистым моложавым бельем. И оказывалось почему-то, что силы не на исходе. В нас просыпался аппетит. Кто-нибудь вставал и приносил из кухни конфеты. Мы начинали разговаривать в темноте.

– Американцы ж придурки, – сказала я, раскрывая фантик. – Питаются консервами, все холодное, разогревают готовое, судятся друг с другом. У тебя что-то связано с Нью-Йорком?

– Нет! В том-то и дело, что нет, абсолютно. Никогда не была и не хотела, я ничего не знаю об этой стране. Ну да, Задорнов говорит, там придурки. Я мечтаю побывать в Париже. Но снится мне – Америка. Где-то раз в полгода. Нью-Йорк. И там я чувствую себя счастливой, сильной, как будто все проблемы можно решить, можно начать новую жизнь, как будто ты – это не ты… то есть все, что не получалось раньше, не считается… Все прощено, и жить не страшно. Сны об Америке – самые прекрасные сны.

Пустые фантики, собравшись на животе Регины, мерцали, как месторождение светлячков. Регина была выдающейся девушкой. Каждое утро она вытягивала при помощи расчески и фена отбеленные кукольные волосы и подворачивала плойкой концы прически вовнутрь. Затем накладывала на ресницы слой мясистой туши, сушила и накладывала слой поверх, снова сушила и снова накладывала, снова и снова и после четвертого круга пронизала слипшиеся комочки иглой, выдернутой из подушечки (в форме балетной туфельки) ручной работы, повешенной за атласные ленточки на гвоздь, вбитый слева от трюмо.

– Хотя нет, – сказала она, приподнимаясь на локте. – Точно такие же чувства, один в один, как и во снах про Америку, бывают, когда снится, что я беременна и скоро рожу или что рожаю, и когда появляется ребенок, я чувствую то же, что и в Америке: все, что было до ребенка, не считается, все, что после, – настоящая жизнь.

Мы помолчали.

– Ну, фиг знает, – сказала я. – Может, тебе в детстве чего-то читали? Сказки про Америку? Может, у тебя там родственники?

– Нет… У нас в Болгарии только бывшая жена маминого брата… но у нас хорошие отношения, у нее там дом.

– А как выглядит Нью-Йорк? В твоих снах.

– Да никак… Типа как Озерки. Спальные районы, такие же, как наш. Один раз во сне я добиралась до центра Нью-Йорка, это пару лет назад, на третьем курсе музучилища мне снилось.

– И чего?

– Там в центре площадь, а на площади – огромный католический собор. Там было очень много танцовщиков в испанских костюмах, они танцевали фламенко. Очень красиво, такие красные воланы, знаешь, много-много воланов, эти юбки… а потом из собора вышел Папа Римский и стал спускаться по огромной лестнице. Собралась толпа, ближе к лестнице как бы, и я вместе со всеми тоже пошла, и Папа Римский увидел меня, посмотрел прямо мне в глаза, именно мне, и в эту секунду я поняла, что все будет хорошо, как будто он коснулся меня волшебной палочкой. Он мне все простил и впустил в мир без горя и зла.

– А почему?

– Не почему. Просто потому, что я приехала в Америку, оказалась в нужное время в нужном месте.

Вообще, традиция ночевать у Регины родилась в процессе подготовки к экзамену по зарубежной литературе. Все знали: получить зачет с первого раза у Адриана Григорьевича Истрина было практически невозможно, а получить оценку выше четверки невозможно в принципе. Мы называли Истрина цыганом. Причиной тому были его смоляные, непроницаемо черные глаза, обсидиановой плотности блеска. Они впадали глубоко в череп, кожа вокруг проваливалась и темнела, и это усиливало впечатление могильных ям. Адриан напоминал утку, не проданную в первый день, – немного залежалый в мясном ряду труп с вывернутой шеей, свисающей через край каменного прилавка, восковой, пупырчатой, в подтеках крови, спекшейся внутри птичьих вен. Выпотрошенный облик дополняли черные волосы, собранные в тонкий стареющий хвостик, и глянцевый шейный платок под расстегнутым воротом элегантной рубашки.

Несмотря на столь очевидные признаки нездорового увядания, Адриан считал себя сексуальным. И, что странно, большая часть студенток была с ним единого мнения. Девушки никогда не воспринимали Истрина как только преподавателя: сначала он был мужчиной – мужчиной оценивающим, мысли которого всегда находились как бы в эрегированном состоянии, и только потом – литературоведом. Либидо Истрина не умещалось в худом и впалом теле и источалось вовне, не оставляя окружающим выбора, как душный парфюм. Адриану Григорьевичу даже не надо было ничего говорить или делать, «запах» желания оседал на каждой женщине, находившейся с ним в одном помещении. Думаю, сам Истрин мнил себя даже не Дон Жуаном, испортившим ужин и игру в лото, а Асмодеем, прорывающим девственную плеву тяжелым взглядом.

Конфликт произошел между нами уже в первом семестре первого курса. Легко обманувшись моей внешностью, Истрин принял меня за человека, полного кротости и невинности, замешенной на доброкачественной провинциальной серости. Он был поражен, увидев меня с сигаретой. Это случилось на лестнице, на седьмом этаже.

– Вы курите? – спросил он, доставая из кармана пачку Мальборо. – Не знал.

Истрин щелкнул зажигалкой, как-то сценично отвел руку с дымящейся сигаретой и подошел ко мне близко, обозначая стремление прильнуть телом. Я сделала полшага назад. Рядом стояли какие-то студенты. Адриан предложил подняться выше, на самую последнюю площадку, с единственным ходом на чердак.

– Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз, – сказал он так, чтобы это услышали все.

Он хотел смутить меня. Я должна была испытать стыд перед невольными свидетелями и еще испугаться, подумав, что Истрин собирается приставать; он хотел спровоцировать во мне амбивалентное состояние – я должна была растеряться, одновременно чувствуя его похоть и не веря в то, что преподаватель может иметь столь дурные намерения среди белого дня. Он хотел распять меня между нормой морали и моей же собственной интуицией – распять в переносном смысле, подразумевая прямой. И, по его расчету, я должна была все равно подняться наверх, не найдя в замешательстве никаких приемлемых слов для отказа.

Адриан вел себя глупо. И, что особенно досадно, принимал меня за человека, которым я не являлась. Мои щеки пылали.

– Я вас смутил? – спросил он, мягко улыбаясь, и снова встал ближе, выдаваясь вперед до самого последнего предела дозволенного, оставляя между собой и скандалом тончайшую пленку, но все-таки оставляя, демонстративно не разрушая презумпции.

– У вас зарделись щеки.

Он смотрел мне в глаза, пытаясь обжечь светом вулканического стекла. Порок, которым сочился его взгляд, должен был испачкать мою девичью белизну. Для разрядки я кашлянула. Но Адриан не почувствовал подвоха.

– У вас очень нежная кожа.

Между фразами он делал паузы гипнотического свойства.

– Вы, наверное, вообще очень нежны?

Я пожала плечами. И от нечего делать посмотрела в окно. По мерзлому пустырю двигались темные фигурки. На дальнем плане краснел трамвай.

– Я хотел бы погулять с вами по Петербургу. Показать вам город… Мы пройдем путь Александра Сергеевича к дому Олениных, путь Федора Михайловича к дому Белинского, отыщем тот самый дом княгини Голицыной… Мы выйдем с вами вместе, сядем в трамвай, дорогой будем болтать… Во время прогулки вы замерзнете… А потом, как знать, может быть, выпьете со мной чашку горячего кофе…

– Сегодня? – спросила я.

Он немного опешил. Но позиций не сдал. Он быстро нашелся, отыскав спасение в остатках румянца, дотлевавшего на моих щеках.

– О нет. Сегодня уже не получится. К сожалению, я занят. Но это обязательно случится, – сказал он сладко и тут же откланялся, резко разрывая сплотивший нас сгусток интимности – поскупившись на обещание любить меня вечно, не дрогнув, стирая последним жестом даже намек на созревшее (как предполагалось) во мне желание запустить обе руки в теплоту его внутренних карманов.

Он сбежал вниз по лестнице. Я расслабила мышцы и с облегчением достала из пачки новую сигарету. Чтобы наконец покурить в полной мере.

Прошло два дня. Со звонком Адриан вошел в аудиторию и сразу же, отыскав меня глазами, перехватил мой взгляд. В одну секунду учитель понял все. Не знаю как, но он понял, что я и думать забыла о нашем с ним перекуре. Он понял, что я не томилась в ожидании зарубежки, не мучилась недосказанностью и кости мои не обмякли в разлуке. Я просто-напросто не заглотила крючок. Но не потому, что Истрин не представлял для меня интереса как сексуальный объект. А потому, что я относилась к малому проценту людей, не поддающихся гипнозу ни при каких обстоятельствах. Это был страшный промах. Произошло незапланированное обнажение истины: Адриан вообще не представлял интереса как сексуальный объект, он просто гипнотизировал женщин. Он купился на мою светло-русую провинциальную косу. И прогадал. Теперь я была живым свидетелем ритуального танца, создавшего учителю славу Дон Жуана. Образ был отделен от человека. Отводя глаза, Истрин чуть ли не сплюнул. С этого дня тема четверки по зарубежной литературе была для меня закрыта. Помимо ненависти ко мне, Истрин питал ненависть еще к одному студенту нашего курса – Долинину Олегу.

* * *

– Не растаман ли ты? – спросил Долинин.

– Нет, – ответил Юра.

– Тогда покурим?

С этим вопросом Долинин резко, по-солдатски развернулся и целенаправленно зашагал к выходу.

– Может, на лестнице все-таки? – окликнул Юра.

Долинин лишь неопределенно мотнул головой и продолжил решительное движение через проходную на улицу. Он остановился только за углом корпуса психфака:

– Все, вот здесь – ништяк.

Долинин тут же извлек из внутреннего кармана косяк. Юра опешил.

– Ты что, собираешься здесь раскуривать? Здесь?!

Вместо ответа Олег деловито вытащил спички. После первой затяжки он протянул папиросу Юре и довольно сощурился на солнце. Эту историю, происшедшую в первые дни сентября, Юра открыл мне глубокой осенью.

– Парень абсолютно без тормозов, – сказал он о Долинине. – Траву курит, как сигареты. А вчера он мне кассету принес, «Криминальное чтиво». Просвещает меня, – добавил Юра смеясь.

Олег Долинин вырос в Кировском районе: рабочие кварталы, «мальчик-жиган», сигарета за ухом, «Депеш Мод». Кастет (всегда при себе). Дискотеки в парке имени Девятого Января. В праздники – остроносые туфли под тренировочные штаны. Никто и подумать не мог, что в семье фрезеровщика подрастает искусствовед. Но Олег всех обманул. Не то чтобы он зачитывался Вергилием или хотя бы Алдановым – нет, он так же, как все, сплевывал вечерами семки под облупленную скамью, заедал водку водой из-под крана и ходил на разборки. Однако от сверстников его отличало скрытое знание: из этой жизни надо рвать когти. Плана Олег не имел. Но в себя верил безоговорочно.

Отслужив в погранвойсках, Долинин вернулся домой; в гостиной стоял гроб отца. И знамение, и новая веха. Олег предложил овдовевшей матери начать новую жизнь. Уговорил разменять квартиру на две: одна оставалась в прошлом – на улице Танкиста Хрустицкого, другая перемещалась в будущее – на сугубо противоположный конец, в Озерки. Первую Долинин сдавал. Во второй жил вместе с мамой (как раз в том самом дворе, в котором Ульяна сняла себе карцер с диваном). Работать устроился в Пулково, в военизированную охрану. Стерег таможенные склады. И на втором году несения вахты внезапно прозрел – понял свое призвание, почувствовал, что хочет навсегда остаться в пулковской таможенной службе, но только не в качестве солдафона, а в качестве искусствоведа, оценивающего перевозимые через границу иконы и подсвечники. Выбор вуза лежал на поверхности: сын кировских заводчан, спустивший юность на совершенствование по части изготовления бульбуляторов, мог метить только на платное отделение, а скорее даже и проще – в платный университет, который весьма кстати располагался в пяти остановках от дома.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу