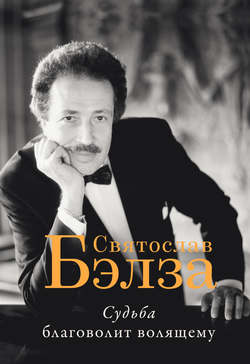

Читать книгу Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза - - Страница 4

Часть I

Сочинения Святослава Бэлзы

Человек пишущий и человек читающий

ОглавлениеИстория ума представляет две главные эпохи изобретения букв и типографии; все другие были их следствием. Чтение и письмо открывают человеку новый мир – особенно в наше время, при нынешних успехах разума.

Николай Карамзин

В начале было Слово. Но свою подлинную мощь обрело оно лишь с появлением Книги.

Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии нашей цивилизации. Гигантская, накопленная за века библиотека – надежная память человечества, где запечатлены его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Эта библиотека создавалась на камне и металле, глиняных табличках и деревянных дощечках, свитках папируса и пергаментных кодексах, пальмовых листьях и бересте, шелке и бумаге – менялся материал и способ изготовления книги, но неизменным оставалось ее назначение: служить «сохранению и передаче знания, опыта, художественных ценностей». В этом отношении история книги – как неотъемлемая часть истории культуры – едина от уникальных древнейших манускриптов до современных массовых изданий.

За тысячелетия своего пути человечество сделало множество открытий и изобретений. К числу самых великих из них относится появление печатного станка. В высочайшей оценке роли книгопечатания сходятся во мнении ученые и поэты. «Изобретение книгопечатания – это величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций», – сказал Виктор Гюго. Пушкин указывал на могучую силу действия «типографического снаряда». А прославленный немецкий писатель и мыслитель XVIII столетия Георг Кристоф Лихтенберг, почетный член Российской академии наук, оставил после себя такой афоризм: «Более, чем золото, изменил мир свинец, и более – тот, что в типографских литерах, нежели тот, что в пулях».

В печатном слове поистине заключены неисчерпаемые запасы энергии, и, как все другие ее виды, она может быть направлена на созидание или разрушение, служение добру или злу. Сознание этого повышает ответственность перед обществом не только художника, но и издателя, потому что, обрастая плотью на книжных страницах, слово приобретает огромную власть над человеческими мыслями и чувствами. Книги меняют людей, меняют их представления о мире, а в конечном итоге – и сам мир. Слово становится Делом.

Цель искусства, цель книги – служить человеку, способствовать его счастью, помогать совершенствованию человека и человеческих отношений, содействовать сплочению, а не разобщению людей. Это известная истина, но ее приходится повторять, ибо, бывая на Западе, с прискорбием видишь там немало печатной продукции, не имеющей никакого отношения к литературе, проповедующей жестокость и насилие, расовые предрассудки и порнографию – причем зачастую «порнографию духа», как точно выразился поэт.

Если уподобить книги ступеням, то попадаются среди них и такие, что ведут вниз, в темные подземелья; однако неизмеримо больше тех, которые ведут наверх, и по ним совершает человечество свое победное восхождение через тернии к звездам.

В чудодейственные свойства книги верили даже те, кто не верил уже почти ни во что. Так, Франц Кафка, которого окружавшая его действительность утвердила в безысходной мысли об извечной дисгармонии человеческого бытия, о непреодолимом взаимном отчуждении людей, занес в свой дневник: «Книга должна быть топором, пригодным для того, чтобы вырубить море льда, которое застыло внутри нас…»

Книга может быть товаром и наркотиком, а может быть святыней и оружием. Есть книги-бойцы, пробитые пулями, как солдатская грудь; есть книги – страдальцы за веру и книги-ссыльные, которые когда-то казались крамольными и их заточали в «спецхраны», а потом торжественно реабилитировали, сняв шоры с читательских глаз; есть книги, которые, как провозвестников правды, сжигали на кострах, – но от пламени этих костров не рассеивался, а, наоборот, сгущался мрак. Мрак невежества и человеконенавистничества. Бытует выражение: «Бумага все стерпит». Но кажется, будто буквы хотят разбежаться и бумага коробится от стыда, когда на ней печатают такие тексты, как «Молот ведьм» или «Майн кампф». Каждая же книга, что может быть названа Книгой с большой буквы, несет прометеев огонь своего создателя и похожа на факел, который этот мрак разгоняет, приближая час торжества разума и справедливости.

За то, что книги суть «реки, наполняющие вселенную», издавна почитались они на Руси. В одном из наиболее ранних памятников русской письменности – «Изборнике Святослава» 1076 года – содержится специальное «Слово о четьи книг», где говорится: «Добро есть, братие, почитание книжное… Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словеса те, и трижды возвращайся к одной главе… Красота воину – оружие, кораблю – ветрила, так и праведнику – почитание книжное…»

Русские летописи донесли до нас не только «земли родной минувшую судьбу», но и сведения о библиотеке Ярослава Мудрого, о том, как исстари «прилежали к книгам» образованнейшие люди нашего Отечества. Подвижническая деятельность Ивана Федорова – «друкаря книг, пред тем невиданных» – открыла новую эпоху в истории русской книги. Учительное слово становилось отныне доступным для все более широкого круга читателей.

Существует различное отношение к книге – от утилитарного подхода до того трепетного чувства, с каким истинный библиофил, ощущая сердцебиение, раскрывает старинный, давно разыскиваемый фолиант. Привычной стала аналогия: книги – друзья. Вспомним слова: «Прощайте, друзья!», с которыми обратил свой предсмертный взор к книжным полкам Пушкин.

Когда человек берет в руки книгу, между ним и автором происходит доверительный разговор наедине, какой может быть только между самыми близкими людьми. В ходе этой неторопливой беседы рождаются новые идеи и образы. А герои полюбившихся романов, вызванные к жизни могучим воображением художников, становятся столь же реальны, как личности, существовавшие в действительности. Таким героям – наравне с их создателями – воздвигают памятники; с ними делятся в вечерней тиши сокровенными думами; их страсти и переживания не перестают волновать все новые и новые поколения читателей, помогая «воспитанию чувств».

В дневнике Льва Толстого (яснополянское собрание которого насчитывает двадцать две тысячи томов) имеются такие строки: «Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже». Вот это добавление весьма показательно, хотя и не следует, вероятно, понимать его буквально. Оно отражает требовательность и серьезность толстовского взгляда на творчество, на печатное слово.

Верно говорят, что одни заполняют книгами жизнь, а другие – только стеллажи. Но вместе с тем пустота в душе – часто следствие пустоты на домашних книжных полках (если не отсутствия их вообще) или чтения пустых книг. Книги, которые помогают читателю лишь убить время, – это книги-убийцы. А «глотатели пустот» – самоубийцы.

Каждый сам определяет свой «круг чтения», как и круг друзей, подбирает собственную «золотую полку». Но для этого необходима изрядная подготовка. «Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море – тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! – воскликнул однажды страстный книгочей Василий Шукшин. – Книги выстраивают целые судьбы… или не выстраивают».

В плавании по безбрежному морю книг доверяться надлежит надежным маякам. Прав был Белинский: читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать. Мы формируем свои библиотеки, а книги формируют нас. Не прочитав «Илиады» и «Божественной комедии», «Гамлета» и «Дон Кихота», «Фауста» и «Трех мушкетеров», «Евгения Онегина» и «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» и «Мастера и Маргариты», мы были бы иными. Следует еще прислушаться к мнению Грэма Грина, который полагает, что только в детстве книги действительно влияют на нашу жизнь. Позже мы можем восхищаться книгой, получать от нее удовольствие, даже менять благодаря ей некоторые свои взгляды, но главным образом находим в книге лишь подтверждение тому, что уже в нас заложено… Поэтому особую важность приобретает «рацион» детского чтения.

По имени европейского первопечатника всю совокупность изготовленных типографским способом книг называют иногда «галактикой Гутенберга». Ориентироваться в этой галактике несведущему наблюдателю совсем непросто: здесь есть бесчисленные созвездия, состоящие из звезд разной величины, и давно погасшие светила, сияние которых еще доходит до нас; есть пугающие туманности и беззаконные кометы, врывающиеся на горизонт; здесь действуют всевозможные поля притяжения и излучения – трудно очертить орбиту своего внимания и выбрать объекты, достойные стать постоянными спутниками. Не случайно поэтому Оскар Уайльд делил книги на три категории: те, что следует читать; те, что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. Отнюдь не только склонностью к парадоксам автора «Портрета Дориана Грея» объясняется тот факт, что последний разряд он провозгласил наиболее важным с точки зрения интересов публики – ведь ей необходимо знать, что из необозримого книжного репертуара не заслуживает внимания: «В самом деле, именно это крайне необходимо в наш век, который читает так много, что не успевает восхищаться, и пишет так много, что не успевает задуматься». Высказанное более столетия назад, суждение это приобрело, пожалуй, еще большую значимость в век двадцатый, когда неизмеримо вырос «Монблан» книг, перед которым находится современный человек, и лишь тот, кто обладает должными «альпинистскими» навыками, способен взойти на его вершину.

Немало исследований посвящено писательскому искусству. Однако существует также читательское искусство, которое тоже предполагает и врожденный талант, и истовое трудолюбие, вознаграждаемое сторицею. Особых навыков требует восприятие поэзии – далеко не всякий поймет «наставленье, сокрытое под странными стихами», которое оставили нам Данте и другие корифеи прошлых эпох. Стихи требуют особо чуткого читателя, душа которого способна резонировать на звуки струн, затронутых поэтом. Но насколько богаче делается кругозор того, кто овладел тонким искусством «беседы» с великими мастерами слова! Их творения учат постижению той книги, которая испокон веку именуется книгой жизни.

Отношения между автором и аудиторией никак не могут строиться по той формуле, против которой восставал еще М.Е. Салтыков-Щедрин: «Писатель пописывает, читатель почитывает». Настоящий писатель не пописывает, а исторгает в родовых муках из глубины души, из своего измученного естества произведение, и оно всегда создается с мыслью о читателе (не только о сегодняшнем, но нередко и о грядущем). Всякая книга – результат большого труда автора, а также редактора, художника, наборщика и людей многих иных профессий, но, чтобы она до конца раскрыла вложенное в нее содержание, засияла полным спектром, зазвучала «во весь голос», читатель тоже должен проделать определенную умственную работу, мобилизовав свои способности, эмоции, жизненный опыт и вслушавшись как следует в музыку слов. «Книга должна быть исполнена читателем, как соната, – подчеркивала Марина Цветаева. – Знаки – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить».

Как не все люди способны погрузиться в мир музыки или живописи, постичь их образы, точно так же далеко не каждый умеет читать. Ибо быть грамотным и уметь читать – совсем не одно и то же. Чтение художественной литературы – своего рода творчество или по крайней мере сотворчество. Оно требует навыка и затрат внутренней энергии, но только творческое чтение доставляет истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. Недаром Владимир Набоков считал, что «хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель – это перечитыватель». Каждый большой писатель заслуживает такого большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире.

И Шекспир, и Овидий

Для того, кто их слышит,

Для того, кто их видит…

(Н. Гумилев)

Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым условием роста Человека разумного, и потому принятое определение «венца творенья» как биологического вида – Homo sapiens – правомерно, пожалуй, дополнить еще одним: Homo legens – Человек читающий.

Род людской бесконечно многим обязан тому университету, имя которому – Книга. В этом университете приобретаем мы необходимые знания и получаем уроки нравственности, духовности, без которых оскудели бы разумом и очерствели бы сердцем.

Вот уже более пятисот лет сопутствует человеку печатная книга, сохраняя в принципе свой внешний вид, хотя полиграфия не стоит на месте, а непрерывно совершенствуется. Бурное развитие науки и техники в современную эпоху породило ряд пессимистических теорий относительно будущего книги. Проблемой этой занимаются не только фантасты – от Жюля Верна и Герберта Уэллса до Айзека Азимова и Рэя Брэдбери, – но также ученые, в том числе социологи.

На одной из конференций специалистов по ЭВМ Айзек Азимов сказал: «Я хочу попытаться описать идеальную информационно-поисковую систему. Пользование ею должно быть доступно каждому, в том числе тем, кто не имеет для этого специальной подготовки; она должна быть портативной; для нее не должен требоваться никакой внешний источник питания; информация должна храниться в ней постоянно и не исчезать при отключении питания…» К этому моменту аудитория была уже весьма озадачена. И тут писатель, выдержав эффектную паузу, произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что речь идет просто о книге».

Впервые голоса, предсказывающие скорый закат «галактики Гутенберга», раздались еще в конце прошлого века. Серьезное подкрепление, казалось бы, получила такая точка зрения с появлением телевидения и других средств массовой информации, микрокопирования и электронных хранилищ памяти. Однако фотография, как мы убедились, не заменила живописи, а кино и телевидение не вытеснили театр. Точно так же, думается, и книге в обозримой перспективе не грозит гибель от возникшей «конкуренции» со стороны компьютерных дисплеев и «аудио-буков». Несмотря на все технические новшества, она сохранит свое социальное значение и своих «старомодных» поклонников. Звезды «галактики Гутенберга» будут по-прежнему манить с неба грядущего, будоража людскую мысль и мечту.

Часто цитируемый латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу» приводится обычно в усеченном виде, тогда как продолжение его гласит: «…в зависимости от восприятия (буквально: „головы“) читателя». Никто столь напряженно не размышлял о взаимоотношениях автора и читателя, о судьбах книг, как их творцы, люди пишущие. Из таких раздумий известнейших мастеров литературы XX столетия и сложился сборник «Homo legens» – еще одна «книга о книге».