Читать книгу Русский Мисопогон. Петр I, брадобритие и десять миллионов «московитов» - - Страница 19

I

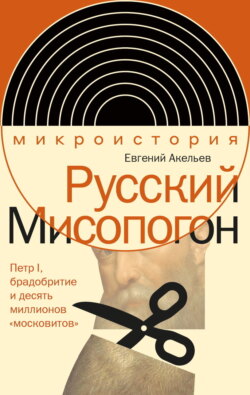

Брадобритие в Преображенском

17. «Всесовершенное благочестию испровержение»

ОглавлениеДонесение Гвариента от 17 (27) июня 1698 г. с оценкой напряженной обстановки при российском дворе, сложившейся вследствие выступления патриарха против табачной торговли, а значит, против самого царя, заслуживает пристального внимания. Гвариент, направляя эту депешу императору Леопольду, вряд ли основывался только на собственных наблюдениях, а скорее пользовался сведениями своих информаторов, среди которых наиболее важным был, как известно, генерал Патрик Гордон – глава московской католической общины и одновременно доверенное лицо и корреспондент царя Петра, который к тому же находился в те дни в самой гуще событий. П. Бушкович полагает, что Гордон в конфиденциальных беседах сообщал Гвариенту вещи, о которых не смел писать даже в своем дневнике1. Нет ничего невероятного в том, что именно так видел политическую ситуацию Гордон, который в день, когда иностранные резиденты и Ромодановский составляли послания своим монархам в охваченной тревожными ожиданиями Москве, спешил навстречу мятежному стрелецкому войску.

Вечером этого дня Гордону удалось настичь повстанцев у Воскресенского монастыря (Новый Иерусалим, основанный в 1656 г. патриархом Никоном на берегу Истры в 40 верстах от Москвы), не позволив мятежным стрельцам захватить этот важный стратегический пункт. На следующий день, 18 июня, непосредственно перед сражением в правительственный лагерь явился пожилой стрелец, десятник Колзакова полка Васька Андрианов сын Зорин, и передал два обращения от повстанцев, которые просил «прочесть Большого полку в народе»2. Эти обращения, как предполагал В. И. Буганов, были зачитаны на совещании у Шеина еще до сражения. Если во втором обращении неповиновение и поход на Москву объясняются тем, что стрельцы устали от продолжительной службы и желали увидеться с женами и детьми3, то в первой челобитной обнаруживаются особенности идеологии повстанцев (или какой-то их части). А. Н. Казакевич назвал первую челобитную «программным документом восставших»4. Челобитная была составлена стрельцами Колзакова полка, но с ней вроде бы были ознакомлены стрелецкие начальные люди других полков, которые, как поведал Зорин на первом допросе, якобы ее даже одобрили – «та челобитная написана у них у всех по их, стрелецкому, общему совету и согласию», и она «всем им годна»5.

Челобитная обращена к великому государю Петру Алексеевичу. Стрельцы в ней именуют себя «семенем избранным» и «народом христианским»: «…изволением Великого Бога, в Троице славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, Царя царствующих и Господа господствующих, всем языком определившаго и избравшаго в наследие семя избранное, народ христианский». Их отцы и деды, как и сами челобитчики, служили своим великим государям верой и правдой, а главная цель их службы состояла и состоит в том, чтобы «до кончины жизни нашей благочестие хранити, яко же содержит Святая Апостольская Церковь». Именно в этом они «целовали крест святый» и в этом видят суть своей присяги: «о благочестии непременно служим». И они, стрельцы, всегда оставались верны этой своей миссии.

Но в чем же причина продвижения стрельцов к Москве? В челобитной объяснялось, что именно обязанность «благочестие хранити» принудила их к таким действиям. На самом деле, в последние годы все могли наблюдать, как постепенно злокозненными действиями иностранцев-«еретиков» «благочестие» было поставлено под угрозу. В православном царстве распространяется брадобритие и табакокурение, на важнейшие должности назначаются «еретики»-иноземцы (вопреки завещанию патриарха Иоакима6), а что от этого происходит, стрельцы могли испытать сами, на собственной шкуре, во время Азовского похода. Пусть узнают они, вышедшие с ними воевать служилые люди, как «еретик иноземец Францк Лефорт», возжелав «благочестию великое препятствие учинить», «не хотя наследия нашего христианского видеть», своим злым «умышлением» делал все возможное, чтобы в ходе осады погубить как можно больше самих же стрельцов (а ведь это «семя избранное», «народ христианский»). Тем не менее вопреки злонамеренным действиям Лефорта Азов стараниями стрельцов и «поможением Божиим» в 1696 г. был взят (пусть это и стоило многих напрасных жертв), после чего стрельцы, оставленные приводить его в порядок, работая «денно и нощно», «все место азовское розчистив, и по наряду город земляной новой и ров делали, и в совершенстве учинили». После этого утомленные войной и работой стрельцы почему-то не были отпущены в Москву, а были направлены на службу на польский рубеж, в полк боярина и воеводы М. Г. Ромодановского, который их, «вывед по полкам ис Таропца, велел рубить». Но стрельцы знают, каковы истинные причины того, почему «еретики»-иноземцы и бояре-изменники так долго держат их подальше от Москвы и прилагают все усилия к тому, чтобы их погубить: «идут к Москве немцы», после чего, «последуя брадобритию и табаку», наступит «всесовершенное благочестию испровержение»7.

Позже, на пытке, Зорин передал выраженную здесь идею несколько иными словами: «…идут к Москве немцы, и от того будет испровержение христианской вере, а будут нравы иноземческие, и брадобритие, и [курение] табаку»8. Действия «еретика» Лефорта под Азовом, стремившегося погубить как можно больше «народа христианского», и грядущее «всесовершенное благочестию испровержение» замыкаются в один круг. На допросе 20 июня Василий Зорин так прокомментировал композиционную особенность документа: «А что де он, Васка, в челобитной ж написал, что к Москве идут немцы, и то знатно, последуя брадобритию и табаку, всесовершенное благочестию испровержение, и то де он писал, применяясь, что Франц ныне на посольстве для того, что такова посольства в нынешних времянах не бывало»9. Вредительство Лефорта, злоупотребления воевод и бояр, от которых уже пострадало много «народа христианского», брадобритие и свободная торговля табаком, движение «немцев» к Москве – это звенья одной цепи, а завершится все «всесовершенным благочестию испровержением»10. Иными словами, сейчас речь идет о том, что скоро наступит точка невозврата и свершится то, чего так боялись патриархи Иоаким и Адриан: все Московское царство «облатинится»! Они, стрельцы, целовавшие крест на том, чтобы служить «благочестию», не могут этого допустить и не допустят. «Аминь!» – так завершается манифест в знак обета, «намерения исполнить обещанное»11.

Важно отметить, что тревожные настроения стрельцов, выраженное в их программном документе напряженное ожидание «всесовершенного благочестию испровержения» пересекались с общественными настроениями различных слоев Российского государства, о чем красноречиво свидетельствуют документы политических процессов Преображенского приказа. Например, в марте 1698 г. у крестьянина деревни Пешково Гороховецкого уезда Ивашки Тимофеева, который нанялся работать винокуром в кабаке в селе Сундырь Казанского уезда, спросил другой работник этого кабака: «На Москве ли государь?» Ивашка на этот вопрос ответил: «Он де, государь, на Москве ль или нет, про то он, Ивашко, не ведает». На эти слова их начальник, кабацкий голова, крестьянин того же села Кирюшка Дуб, сказал: «Он де, государь, пропал, живет де он, государь, с немками. И поехал де он, государь, за море. Увидите де, что все государство сомнетца. Я де про то ведаю». Когда же Кирюшке Дубу пришлось уже в Преображенском приказе на допросе отвечать, откуда он «про то ведает», Кирюшка пояснил: он такие речи частенько слышал из уст посетителей его кабака, различных проезжих людей: «Всяких чинов многие проезжие люди, едучи с Москвы, заехав на кабак вина пить, и такие слова говаривали»12.

В июне 1698 г. одоевские помещики, получив указ из Разрядного приказа, отправлялись в Москву с тем, чтобы соединиться с полком боярина А. С. Шеина, а затем с ним следовать к Воскресенскому монастырю для подавления стрелецкого возмущения. Они держали путь по Алексинской дороге, пока им не пришлось близ села Панское сделать остановку «для кормления лошадей». Здесь они повстречались с одоевским «россылщиком» Федькой Корольковым, который отвозил в столицу «зборные деньги за стрелецкой хлеб» и теперь направлялся назад в Одоев. Помещики стали «у него, Федки, спрашивать московских вестей»: «Что чинитца на Москве?» Их земляк, по всей видимости, был в приподнятом настроении: «Идут де к Москве с Лук Великих московские стрелцы рубить бояр», а к тем словам «примолвил»: «поделом, что они, стрелцы, хотят бояр рубить»13.

Иностранные дипломаты в своих донесениях, видимо выражая опасения российской правящей элиты, сообщали в своих депешах о том, что стрельцы, несомненно, пользуются массовой поддержкой населения. Датский резидент Пол Хейнс в своем донесении от 10 июня 1698 г. (то есть когда в Москве только-только узнали о стрелецком выступлении) писал, что «весь двор находится в состоянии тревоги», «все живут под страхом революции», потому что если стрельцы войдут в Москву, то к ним, несомненно, присоединится «вся чернь», и тогда начнется «общее восстание», в ходе которого все иностранцы будут «принесены в жертву народной ненависти»14. Хейнсу вторит Гвариент, который в донесении от 17 (27) июня уведомлял Вену: «Следует опасаться, что и без того непокорная чернь при желании воспользуется такой возможностью, присоединится к восставшим и тем самым вызовет ужасную кровавую баню»15.

В том же донесении австрийский посланник (который, напомним, пользовался сведениями, полученными от Гордона) сообщает, что в Москве недавно было получено известие об аудиенции Б. П. Шереметева у папы римского Иннокентия XII16. Это известие вызвало большое смятение в высшем московском обществе и повергло в горе семью Шереметевых. Патриарх Адриан в этой связи рассматривал вопрос об отлучении Б. П. Шереметева от Церкви, но все-таки «воздержался» от этого из «почтения» к его роду17.

Католический вопрос и реакция на него русского общества не случайно волновали Гвариента. Видимо, именно этой информации от него ожидали в Вене. Католическая миссия в Москве была в числе важнейших задач его посольства18. Кроме того, Гвариент не мог не быть проинформирован, что Петр якобы очень склонен к католицизму, и вопрос о возможной унии стоял на повестке дня. В этой обстановке информация о надвигающемся конфликте между царем и консервативно настроенным патриархом была очень актуальной и не случайно так интересовала Вену. М. М. Богословский, внимательно изучивший документы, связанные с пребыванием Петра в австрийской столице, отметил:

Тот исключительный интерес, который был проявлен Петром в Вене к католическому богослужению, его в высшей степени благосклонное отношение к католическому духовенству, к иезуитам, и в частности к Вольфу, окрылили мечты высших венских церковных кругов, где уже и ранее существовало мнение о Петре как о государе, склонном осуществить соединение Церквей. Теперь это мнение могло благодаря отношению, проявленному Петром к Католической Церкви, и его словам о соединении только укрепиться. В венских церковных кругах ходили рассказы о недовольстве против царя со стороны московского православного духовенства именно за его намерение присоединиться к Римской Церкви и об опасении со стороны этого духовенства, что царь последует в этом случае примеру путешествующего по Италии боярина Б. П. Шереметева, который будто бы уже перешел в католичество19.

Итак, «всесовершенного благочестию испровержения» в России с тревогой ожидали не только стрельцы и простолюдины. Не случайно Гвариент в том же донесении от 17 (27) июня зафиксировал опасения, якобы разделяемые «большинством бояр», «не присоединятся ли к мятежникам полки, которым приказано противостоять восстанию?»20

Генерал Патрик Гордон, находившийся в самой гуще важнейших политических событий лета 1698 г., от которого, скорее всего, исходила содержащаяся в донесении Гвариента информация о выступлении патриарха Адриана, конечно, не мог не обратить особого внимания и на то, что стрельцы объясняли свое выступление стремлением воспрепятствовать «всесовершенному благочестию испровержению», которое, по их убеждению, было начато назначением иноверцев на командные должности, а затем широким распространением табакокурения и брадобрития. Как известно, 18 июня 1698 г. восставшее стрелецкое войско было разгромлено правительственными войсками. На следующий день в лагере под Воскресенским монастырем началось следствие, возглавляемое Шеиным, в работе которого принимал участие и Гордон21. Судя по сохранившимся документам стрелецкого розыска в лагере под Воскресенским монастырем, Шеина и Гордона особенно интересовали обстоятельства составления первой челобитной, в которой излагается идеология повстанцев и заявляется об их намерении идти на Москву с тем, чтобы воспрепятствовать «всесовершенному благочестию испровержению», начало которому было положено снятием запрета на торговлю табаком и распространением брадобрития. Кто участвовал в составлении этой челобитной? Кто знал о ее содержании? А главное, кто мог внушить стрельцам такие идеи? Переписывались ли стрельцы с кем-то из Москвы? При этом предполагалось, что стрельцы могли быть связаны даже с кем-то из московских бояр. Так, стрелецкий десятник В. А. Зорин, доставивший в правительственный лагерь вышеупомянутую челобитную и принимавший непосредственное участие в ее составлении, на пытке 24 июня 1698 г. между прочим заявил: «А с Москвы де к ним, стрельцом, от бояр и от иных ни от каких чинов людей <…> пересылок и писем не было»22. Очевидно, это показание было спровоцировано вопросом следователей, который можно реконструировать приблизительно так: «Велась ли переписка с кем-то из московских бояр или людьми других чинов?» Следователи предполагали, что истинными вдохновителями восстания могли быть какие-то сильные люди в Москве.

Генерал Патрик Гордон, который находился в числе присутствовавших на этой пытке23, а возможно, даже задававших вопросы, в тот же день, 24 июня, составил письмо царю, в котором «вкратце написал к Его Величеству обо всех обстоятельствах сего похода»24. К сожалению, это письмо Гордона не сохранилось25, и мы не знаем, в каких выражениях он посчитал нужным сообщить Петру I «обо всех обстоятельствах». Но сами эти обстоятельства нам хорошо известны. С большой долей вероятности Гордон сообщал о челобитной, поданной Зориным от лица всех повстанцев, о ее содержании как о наиболее важных выявленных в ходе следствия обстоятельствах стрелецкого возмущения. Царю наверняка подробно доносил о ходе следствия также и Ромодановский, который несколько раз в день получал подробные отчеты из лагеря под Воскресенским монастырем (Гордон в своем дневнике писал: «Мы давали знать в Москву обо всем, что происходило, дважды, трижды и более»26). Может быть, именно поэтому Петр, оказавшись 25 августа в Москве, первым делом направился в дом Гордона, который, узнав об этом, в спешке направился в столицу из своего тульского имения (см. п. 1 в этой книге).

В какой форме Гордон изложил государю свои подозрения о связях повстанцев с патриархом и кем-то из московских бояр, которые у него, несомненно, имелись? Думается, он сделал это завуалированно, описав обстоятельства таким образом, чтобы Петр самостоятельно сделал нужные выводы. Собственно, именно так составлено и донесение Гвариента: патриарх ни в чем конкретно не обвинялся, но читатель непременно должен был прийти к подозрениям. Датский резидент П. Хейнс в своем донесении, направленном в эти же самые дни в Копенгаген, вместе с подробностями о стрелецком бунте в более открытой форме сообщил о возможной причастности к восстанию патриарха Адриана, заметив, что здесь, в Москве, «никто не осмеливается высказать никаких подозрений против его святой персоны» («personne n’ose faire remarquer aucun soupçon contre sa sainte personne»). Самому Хейнсу слухи о причастности патриарха казались малоправдоподобными; другое дело царица, «которую этот народ очень любит за ту ненависть, которую она проявляет к иностранцам и их обычаям, – именно этой ненавистью она и отвратила царя от себя»27.

Если мы представим, что Петр был знаком с содержанием коллективной челобитной взбунтовавшихся стрельцов, с изложением их намерения противостоять «всесовершенному благочестию испровержению», выражением которого, по их мнению, являлось распространившееся употребление табака и брадобритие; если также предположить, что царю было известно о слухах относительно возможных связей повстанцев с патриархом и некоторыми боярами (а все это очень вероятно), то сцену брадобрития бояр в Преображенском 26 ноября 1698 г. следует рассматривать не в контексте последовавших позже культурных преобразований, как это принято в историографии (см. п. 2 в этой книге), а в контексте тех политических событий, которые предшествовали возвращению царя из Великого посольства.

Этот вывод вступает в противоречие с давно сложившимся стойким убеждением историков в том, что введение брадобрития было задумано Петром в ходе Великого посольства, задолго до получения известия о стрелецком возмущении. На это вроде бы указывает письмо государя новгородскому воеводе Петру Матвеевичу Апраксину от 18 февраля 1698 г., в котором сообщается о найме в Англии двух «балберов» (то есть брадобреев) «будущих ради потреб». На основании этого письма М. М. Богословский делает заключение, что «тогда уже у Петра сложилась мысль о бритье бород в России»28. Такой же вывод делают и Д.Ю. и И. Д. Гузевичи29. Однако обращение к этому письму показывает, что оно вовсе не позволяет сделать подобные выводы. Вот что написал Петр Апраксину:

Min Her.

Понеже сии балберы (которые тебе вручат сие письмо) искали себе службы ради учиненнаго мира Европы, того ради приняты суть в службу московскую будущих ради потреб, которые отсель путь свой возприяли на Нарву и оттоль чрез Новград к Москве. Но понеже в приеме и в иных поведениях имеют должность до твоей милости, того для просили себе письма сего, дабы по обычаю в службу едущих приняты и провождены были. Корму по десяти рублев на месяц с того числа, как приедут на рубеж. Имена тем балберам: Матеус Белендорф, Ян Бекман.

Piter 30.

Из этого письма следует, что английские брадобреи, ранее находившиеся при армии, остались без работы после завершения Войны Аугсбургской лиги в конце 1697 г. и сами обратились к Петру с просьбой принять их на службу. Добившись от русского царя принципиального согласия, они упросили его написать о них новгородскому воеводе и назначить им жалованье. Но это письмо вовсе не означает, что Петр уже тогда задумал ввести всеобщее брадобритие. Как ранее показано (см.: п. 14 и 15), бритье бород к 1698 г. не только было распространено в высшем московском обществе, но даже уже стало вполне устоявшимся явлением. Есть свидетельства, что брадобритие практиковалось в действующей армии, например, во время Азовских походов (см. п. 19 в этой книге). Это предполагает, что к тому времени в России имелись и брадобреи, в том числе и при действующей армии. В последнем не приходится сомневаться также ввиду того, что в России было довольно много служилых иноземцев, выходцев из Западной Европы, которые брили бороды. Все эти обстоятельства не позволяют нам приписать процитированному выше письму Петра I того значения, которое ему обычно придается. Слова царя «будущих ради потреб» нужно понимать скорее так, что эти брадобреи, оставшиеся без работы после заключения Рисвикского мира (1697), могут в ближайшее время послужить при российской армии во время предстоящих военных кампаний (о которых, как известно, помышлял Петр I). Итак, письмо не может быть интерпретировано как указание на планирование царем указа о брадобритии уже в феврале 1698 г.

Помимо этого письма, исследователи указывают также на «Описание Ливонии» барона Карла Иоганна фон Бломберга, в котором содержится весьма интересное рассуждение о возможных мотивах Петра к преобразованию внешнего облика его подданных (привожу этот текст по первому англоязычному изданию 1701 г.):

They have several German and French officers with them who say ’tis scarce ever possible to reform that unpolish’d nation, they are so untoward and stupid; they therefore call them des ours baptizées – baptized bears. Yet the Czar is very desirous to improve them and for that end travels himself, leading many of the chief young noblemen with him, sending others to travel, taking German officers, and advancing them all to posts of command; but imperiousness of those officers, and the necessity they find of bringing the native Russians by blows and cudgels, to understand them, makes me think, whenever they have war with a Nation that hath cloaths resembling German habits, they’ll take them for their cudgelling officers, and will thereby be aw’d and terrify’d. The Czar himself thinks such a thing may happen, and therefore he is resolved to bring the Muscovites to the German habit, and has ordered their beards to be shaved31.

М. М. Богословский предположил, что «рассказ о посольстве [Бломберга] записан был под свежим впечатлением не позже 1698 г.»32. Точно так же Д. Ю. и И. Д. Гузевичи полагают, что текст был написан до возвращения Петра из Великого посольства в Москве в августе 1698 г. и, следовательно, «здесь не может быть ретроспективных искажений»33. Между тем «Описание Ливонии» Бломберга, как известно, было опубликовано в виде писем в 1701 г., а убедительных доказательств в пользу того, что в основу публикации положена реальная корреспонденция 1698 г., которая не подвергалась редакторской обработке при подготовке к публикации, предложено не было. Кроме того, из контекста следует, что эти рассуждения следует приписать не Петру, а самому Бломбергу, который скорее предполагает причины, заставившие русского царя пойти на введение в России западноевропейского костюма и брадобрития, но не знает о них наверняка. Это наблюдение указывает на позднее происхождение текста, так как активные действия царя, направленные на преобразование внешнего облика российских подданных, начались лишь после его возвращения из Великого посольства.

Итак, у нас нет никаких оснований считать, что замысел введения в России брадобрития был следствием того культурного впечатления, которое произвело на государя путешествие по Западной Европе. Брадобритие в Преображенском 26 августа 1698 г. следует рассматривать совершенно в ином контексте. Современники видели в нем очередное звено в цепочке действий и контрдействий в рамках противостояния царя и патриарха Адриана, причем начало этой цепочки обнаруживается в феврале 1690 г., то есть в последние месяцы патриаршества Иоакима (см. п. 15 в этой книге). Патриарх Адриан особенно резко выступал против брадобрития, а потом и табакокурения, в которых видел отступление от «благочестия». Восставшие стрельцы в своем программном документе изложили такие же идеи, продемонстрировав готовность к решительным действиям. Эти обстоятельства и должен был держать в своей голове Петр, когда возвращался в Россию и обдумывал, каким образом устроить свою первую встречу с боярами. Если мы правы в этом предположении, то та двойственность смыслов, которая была сознательно заложена царем в ритуал (см. п. 5), должна была означать примерно следующее: отсутствие бороды отныне служит маркером сохранения верности Петру (и на этих лиц распространяются необычайные царские милости), в то время как приверженцы брадоношения отныне подозреваются в связях с мятежными стрельцами, а значит, на них распространяется царский гнев и опала.

Правильность такой интерпретации брадобрития в Преображенском подтверждается тем, что в ее свете становятся понятными дальнейшие действия Петра, описанные тем же Гвариентом в донесении от 2 (12) сентября 1698 г. Согласно имперскому посланнику, 30 августа (9 сентября) царь встретился с патриархом. В ходе этой встречи, которая длилась два часа, последний «представлял оправдания за неисполнение того, чтобы заключить царицу в монастырь, и возлагал вину за пренебрежение царским приказом на некоторых бояр и духовных лиц, которые c приведением многих причин не соглашались на это». При этом Петр так разгневался, что тотчас приказал арестовать и доставить в Преображенское «трех русских попов и отдать [их] до дальнейших распоряжений в тамошний лейб-гвардейский полк под стражу». Теперь патриарх должен был выплатить царю большую сумму денег, чтобы вернуть его милость34

1

См.: Ibid. P. 98.

2

Восстание московских стрельцов. 1698 год (Материалы следственного дела): Сб. документов / Сост., автор историко-археографического обзора и коммент. А. Н. Казакевич; под ред. В. И. Буганова. М., 1980. С. 42.

3

См.: Там же. С. 41–42.

4

См.: Казакевич А. Н. Следственное дело А. С. Шеина под Воскресенским монастырем о восстании московских стрельцов 1698 г. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1982. С. 167. В. В. Заплетин справедливо относит челобитную к публицистическому жанру (а именно к открытым письмам). См.: Заплетин В. В. Об идеологической функции «Открытого письма» десятника В. Зорина в событиях Стрелецкого восстания 1698 г. // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2017. № 1. С. 15–20; Он же. «Черная челобитная» десятника В. Зорина в стрелецком восстании 1698 г.: основания для пересмотра источниковедческого статуса документа // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2019. № 3. С. 16–22.

5

Восстание московских стрельцов. С. 43. Факт прочтения этой челобитной в полку Чубарова подтвердил на допросе 18 июня пятидесятник Я. Алексеев. Правда, он настаивал на том, что не одобрил текст челобитной (см.: Там же. С. 47). Впоследствии В. А. Зорин стал отрицать факт коллективного составления и одобрения этой челобитной другими стрельцами (см.: Там же. С. 48–50, 52). С. П. Орленко даже предположил, что эта «талантливая прокламация» представляет собой не более чем «творение радикала-одиночки», так как она «не нашла поддержки даже среди небольшой группы стрелецких вожаков» (Орленко С. П. Выходцы из Западной Европы в России XVII века (правовой статус и реальное положение). М., 2004. С. 207). Эта оценка мне представляется слишком радикальной. Как заметил А. Н. Казакевич, в историографии давно сформировалась тенденция недооценивать самые первые показания повстанцев, в то время как они заслуживают наибольшего доверия, ведь в самом начале следствия стрельцы «выработать тактику запирательств еще не сумели» (Казакевич А. Н. Историко-археографический обзор следственного дела о восстании московских стрельцов 1698 г. // Восстание московских стрельцов. С. 10). Если это так, то особенный интерес представляют показания Зорина, сделанные в день подачи челобитной: «А как он, Васка, тое челобитную сказывал писать, и в то число у писма той челобитной были того ж их полку пятидесятники Ивашко Волосатой, да Фетка Степанов Верхососенцов, да десятники Алешка Иванов сын Гусев, Фетька Игнатьев сын, да брат ево родной Игнашко Игнатьев сын Бубнянки, Васка Игнатьев сын, Федка Алексеев сын Можаитинов, да рядовые того ж полку Никишка Оруля, а чей сын – не упомнит, Зотко Степанов сын, Андрюшка Ларионов сын Мурамшиков, и иные многие стрельцы ото всех стрелцов их полку, а как их зовут, того не упомнит» (Восстание московских стрельцов. С. 43). Сотенный Колзакова полка Левка Григорьев сын Рыбников, чьей рукой было написано данное коллективное обращение, был допрошен «в розрядном шатре» под Воскресенским монастырем в тот же день, 18 июня. На этом допросе он независимо от Зорина дал сходные показания (см.: Там же. С. 46). 17 сентября 1698 г. десятник Колзакова полка Василий Игнатьев на очной ставке с Зориным был вынужден признать, что у них было намерение по пришествии в столицу распространить копии с данной челобитной среди москвичей «для возмущения к бунту» (Там же. С. 71). В существовании такого плана признались стрельцы других полков (см.: Там же. С. 103, 160). Таким образом, материалы стрелецкого розыска не позволяют однозначно утверждать, что данная челобитная являлась «творением радикала-одиночки» и не отражала настроений хотя бы какой-то части повстанцев. М. Ю. Романов оценивает данный документ как «манифест», «под которым подписались бы тысячи русских служилых людей» (Романов М. Ю. Стрельцы московские. М., 2004. С. 195). В. В. Заплетин полагает, что в данной коллективной челобитной отражены «идеи и цели основной массы стрелецкого войска – рядовых, десятников, пятидесятников, в меньшей степени сотенных и пятисотенных» (Заплетин В. В. Об идеологической функции «Открытого письма» десятника В. Зорина… С. 19). Впрочем, в рамках настоящего исследования степень реальной поддержки этой челобитной в среде мятежных стрельцов является вопросом второстепенным. Для меня гораздо важнее понять, как это обращение, составленное от лица всех взбунтовавшихся стрельцов, повлияло на восприятие восстания Шеиным и Гордоном, а затем и самим Петром.

6

В. В. Заплетин предположил, что авторы этой челобитной могли быть знакомы с духовным завещанием патриарха Иоакима. См.: Заплетин В. В. Об идеологической функции «Открытого письма» десятника В. Зорина… С. 17.

7

См. Приложение № 5 в этой книге. С. 486–488.

8

Восстание московских стрельцов. С. 49. М. М. Богословский комментировал эту последнюю, ключевую фразу в коллективной челобитной таким образом: «В этой фразе он, очевидно, хотел сказать, что стрельцов побудили самовольно двинуться к Москве те тревоги, о которых до них доходили вести из столицы, какие-то слухи о принимаемых в городе мерах к защите, о каких-то утеснениях народу и о готовившемся прибытии в Москву немцев, в связи с которым последует введение брадобрития, курения табака и „всесовершенное благочестию испровержение“» (Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 3. С. 32).

9

Восстание московских стрельцов. С. 50.

10

Как справедливо отметил М. М. Богословский, «в челобитной хотя и не прямо, но высказывалось резко отрицательное отношение к взятому царем правительственному курсу. Осуждались промахи военных властей под Азовом, взятием которого Петр так гордился, преступные и злонамеренные действия иноземца-еретика Франца Лефорта, который был его любимцем. Выражалась глубокая ненависть к иноземцам, которых Петр старался привлечь, и враждебное отношение к новым обычаям, которые он вводил, но в которых стрельцы видели ниспровержение старого благочестия и православия» (Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 3. С. 37).

11

См.: Заплетин В. В. «Черная челобитная» десятника В. Зорина… С. 21.

12

РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Д. 689. Л. 1–2, 5. За свои «непристойные слова» о государе (в которых сам повинился) крестьянин села Сундырь Казанского уезда Кирюшка Дуб был приговорен к смертной казни, которую заменили наказанием кнутом, вырезанием языка, конфискацией всего имущества и ссылкой вместе с женой и детьми в Сибирь «на пашню <…> на вечное житье» (Там же. Л. 8).

13

РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Д. 713. Л. 1, 5–6, 23.

14

Форстен Г. В. Датские дипломаты при московском дворе… С. 100.

15

Приложение № 6 в этой книге. С. 501.

16

Боярин Б. П. Шереметев прибыл в Рим 21 марта 1698 г., где провел две недели. В итальянских документах, связанных с его аудиенцией у папы римского, выражена уверенность в том, что Шереметев приехал с целью запустить процесс объединения Церквей. См.: Шереметев П. С. Владимир Петрович Шереметев: 1668–1737. Т. 1. М., 1913. С. 88–91.

17

Приложение № 6 в этой книге. С. 502.

18

См.: Bushkovitch P. Aristocratic Faction… P. 102, 111 (ref. 72).

19

Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 2. С. 524–525.

20

Приложение № 6 в этой книге. С. 502.

21

Первые документы следствия датируются 18 июня (см.: Восстание московских стрельцов. С. 43–46), однако Гордон в своем дневнике сообщает, что допросы начались 19 июня. См.: Гордон П. Дневник, 1696–1698. С. 153.

22

Восстание московских стрельцов. С. 49.

23

О том, что Гордон принимал участие в следствии и присутствовал на пытках, мы узнаем из его дневника. Например, 21 июля он записал: «Мы собрали еще один полк прежним порядком, допрашивали и подвергали пытке разных лиц, кои сознавались в своих злонамеренных умыслах – если бы добрались до Москвы». 25 июля он записал: «Сей и последующие дни, кроме воскресенья, мы каждодневно с утра до вечера занимались расследованием дела, и многие были пытаны, иные из коих сознались» (Гордон П. Дневник, 1696–1698. С. 153–154).

24

Там же. С. 154.

25

О том, что это письмо существовало, мы знаем не только из дневника. О данном письме Гордон сообщил также Лефорту в письме, отправленном из лагеря под Воскресенским монастырем 30 июня 1698 г. См.: Гордон П. Дневник, 1696–1698. Приложения: Письма и документы, 1695–1699. С. 188.

26

Гордон П. Дневник, 1696–1698. С. 153.

27

Форстен Г. В. Датские дипломаты при московском дворе… С. 100; Бушкович П. Петр Великий. С. 204.

28

Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 2. С. 329.

29

См.: Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д. Великое посольство: Рубеж эпох, или Начало пути: 1697–1698. СПб., 2008. С. 291.

30

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. С. 239–240.

31

«С ними было [в свите Петра I] несколько немецких и французских офицеров, которые говорят, что вряд ли когда-либо будет возможно преобразовать эту грубую нацию, настолько они [русские люди] упрямы и тупы; они [эти немецкие и французские офицеры] даже называют их [русских людей] des ours baptizées – крещеными медведями. Тем не менее царь очень желает изменить их [своих русских подданных] к лучшему, для чего он и сам отправился в путешествие вместе с многими молодыми дворянами из самых лучших семей, и других [подданных] отправляет путешествовать, и нанимает немецких офицеров, которыми замещает все командные посты [в армии]; но властное обращение этих [немецких] офицеров, вынужденных обучать коренных русских кулаками и палками, наводит меня на мысль, что если у них [русских] случится война с какой-либо нацией, которая носит платье, похожее на немецкое, то они [русские] примут их [неприятелей] за своих офицеров, воспитывающих их дубинками, а потому будут перед ними [неприятелями] благоговеть и их ужасаться. Сам царь опасается чего-нибудь в этом роде, почему он и решил приучить и самих московитов носить немецкое платье, а также приказал им сбрить их бороды»: [Blomberg K. J. von.] An Account of Livonia… L., 1701. P. 288g–288h. Фраза на французском языке выделена курсивом в самом издании. Не пронумерованные страницы обозначены мной латинскими литерами. – Е. А.

32

Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 2. С. 39.

33

Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д. Великое посольство. С. 291.

34

См. Приложение № 7 в этой книге. С. 509.