Читать книгу Поцелуй куниц на МЦК - - Страница 4

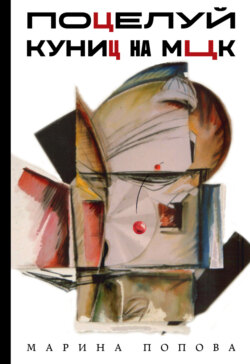

Поцелуй куниц на МЦК

3

ОглавлениеНа первый взгляд Канада мне понравилась. Несмотря на сходство климата и природы с российскими, все здесь было иначе. Разве не к этой инаковости стремилась моя душа?!

«Хай будэ гирше, абы инше», – любила повторять наша домработница Ганя. На этих словах она замирала и смотрела вдаль немигающим взглядом.

Знакомство с инаковостью страны вначале насыщало мое любопытство, но параллельно мне необходимо было находить что-то знакомое, родное из прошлой жизни, как например, «травки, цветочки», которые упомянула внучка Льва Толстого, когда мы встретились с ней в Риме… В детстве ее называли Татьяной Татьяновной, так как мать ее – дочь писателя – тоже звали Татьяной. Об этом мне рассказала моя тульская бабушка Н. А. Калашникова, – почти ровесницы, они приятельствовали в юности. Передавая мне копию старой фотографии, где все они красивые и молодые на прогулке в Ясной Поляне, она просила поискать Т. Т. в Риме. До нее дошли слухи, что Татьяна замужем за итальянским графом Альбертини.

Найти графиню оказалось нетрудно, она была президентом Красного Креста с офисом на Виа Венето. Более ухоженной пожилой дамы я в жизни не видела. Накануне она вернулась из Америки, где хоронили Александру Львовну Толстую, ее тетю. Говорили мы с ней о ностальгии, которую она, как мне показалось, остро ощущала.

– Ничего, вы едете в Канаду, это вам не Италия, – с некоторым пренебрежением сказала она. – В Канаде все очень, очень похоже на Россию – те же цветочки, те же травки…

И все же Канада совсем не была похожа на европейскую часть России. Я скучала по уютным городским паркам с большими садовыми скамейками, на которых в пору моего детства болтали между собой няньки, пока их подопечные играли в песочнице. Няньки лузгали семечки, и асфальт перед ними был причудливо покрыт шелухой; в солнечный день казалось, что она переливается узорами восточных ковров. Но Канада не Европа, не Москва, не Киев – там в цене дикая природа, парков в моем понимании не было, а в лесопарках по выходным происходили народные гуляния с дымом от барбекю, но не тем, что дым отечества, а с сильными запахами мультинациональных блюд, которые с непривычки мне не нравились. Я попробовала прогуливаться с новорожденным сыном в гипермаркете среди полок до потолка, заполненных всем, да не тем, – а даже если и тем… Я присматривалась к лицам. Толпы людей и… никого! Никто ни на ком не задерживает взгляд – никто, и я тоже. Они чужие и мне, и друг другу, их ничего не связывает, нет любопытства, ноль общих ассоциаций, нет «Двух капитанов», нет «Дикой собаки Динго», нет «Кортика», даже общих врагов нет. Редко, очень редко кто-нибудь задержит взгляд – и тут же: «Ах, простите, ошибка, я не хотел нарушать ваше личное пространство!»

Канадцы, несмотря на изобилие рас и народов, долго казались мне достаточно однородной массой, и все же постепенно индивидуальные черты стали проступать, как фото в проявителе, удивляя иногда неожиданными результатами.

Как-то раз в университете, где я читала лекции по русскому авангарду, я познакомилась с преподавательницей живописи – англичанкой «с лица необщим выраженьем». После занятий ее встречал муж, итальянский физик. Несколько раз они подвезли меня домой, и вскоре мы получили приглашение в гости. Кроме нас была еще колоритная супружеская пара – молодой японец-керамист с женой-американкой – профессором политэкономии, старше его на ощутимые годы. Когда она смеялась, часто невпопад, казалось, что она близка к истерике. Судя по всему, компания была нашего круга, и мы надеялась расширить светское общение. Мы оказались абсолютно не подготовлены к тому, что у интеллигентных людей, как мы это понимали в СССР, взгляды окажутся настолько несовместимы с нашими, что дело чуть не кончилось дракой. После вялого с нашей стороны разговора о преимуществах социализма (наш пост-сталинский советский они за социализм не считали), начался спор.

– Испортили гениальную идею, – сетовала жена японца. – Вы говорите, Сталин убийца? Да он построил вам самую справедливую страну, победил фашизм…

– А ГУЛАГ, а расстрелы?

– Вот скажите, – профессорша ткнула своего японца пальцем в лоб, – если у вас на лбу сидит комар, а я, желая его убить, чтобы спасти вас от укуса, промахнулась и стукнула вас по лбу молотком, я убийца?!

– Смотря кого вы убили, – резонно заметил муж.

– Вас, вас убила. Случайно!

– А комара? – съязвила я, понимая, что терять мне больше нечего и дружбе капец. И продолжила ерничать: – Более того, у меня был коллега-художник по фамилии Комар (я сказала Mosquito), так он в соавторстве с другим художником прославился, и теперь их работы находятся в Metropolitan Museum. Да что там, они продают и покупают человеческие души, и сам Энди Уорхол недавно продал им свою!

Тут вдруг керамист-японец оживился, приподнял свои тяжелые веки, которые у японцев случаются раз в сто лет, и произнес:

– Я читал о них в «Art in America».

Но распаленная профессорша уже ничего не слышала.

– Да что вам этот комар! Заладили: комар, комар, – она раздражалась все больше. – Положим, я его тоже убила!

– Ну так вы дважды убийца, – примирительно засмеялся муж.

Во время дебатов моя коллега и несостоявшаяся подруга убегала на кухню, а итальянец попыхивал трубкой и в спор не вступал. Много позже мы узнали, что в Италии он был членом «Красных бригад» и до поры до времени скрывался в Канаде.

Натянув на себя канадские теплые парки, мы выскочили на улицу. Мороз стоял такой, что зубы стыли. Долго разогревали машину…

Для нас тогда было странно, что и в дальнейшем мы часто встречали западных интеллектуалов, особенно университетских, с подобными взглядами. Как детей не учит опыт родителей, так исторический опыт не учит человечество.

* * *

И все же я нашла настоящего друга и единомышленника. Знакомству нашему предшествовала смешная история.

Надо сказать, что на квебекской почве с завидным постоянством вырастают большие, международно признанные таланты в самых разных областях искусства. Однажды в газете я увидела рецензию на выступление монреальской балетной трупы «La la la human steps» – уникальный балет с непредсказуемой хореографией. Я была заинтригована. В тот же вечер мы с мужем, захватив нашего гостя из Оттавы, приехали в какой-то невзрачный театр в центре города. Все билеты проданы, но я уже била копытом. Когда я чувствую, что то или иное событие меня может по-настоящему зацепить, вдохновить, в меня словно черт вселяется. Пропадает страх сцены, приходит смелость и рождается сюжет. Когда подобное происходит во время работы, кажется, что кто-то невидимый ведет тебя. Такое состояние часто приносит хороший результат.

Еще ничего не придумав, я направилась к кассе и, усиливая акцент, сообщила обалдевшей кассирше, что я – художник Большого театра, со мной два работника из российского посольства, и приехали мы специально увидеть балет «human sex» вашего прославленного коллектива.

– Ой, – сказала зардевшаяся от волнения девушка, – а меня зовут Татьяна.

– Неужели русская?

– Нет, только имя.

И она бросилась за менеджером.

Мужчины мои стояли притихшие. Я им только успела шепнуть, что английского они НЕ знают и НЕ понимают, как тут Танечка вернулась с менеджером. Он с некоторым подозрением посмотрел на нас и, слегка замешкавшись, подал руку «посольским», назвав свое имя. Тем ничего не оставалось, как назвать свои имена.

– Странно, – обратился он ко мне, – обычно посольские звонят заранее, предупреждают о своем визите.

Я пожала плечами – мол, откуда мне, художнику Большого театра, знать повадки советских чиновников.

– Татьяна, три контрамарки, пожалуйста.

Я бросилась доставать кошелек…

– Нет, нет, вы мои гости, – сказал он и растворился в темноте.

Я даже не успела его поблагодарить. Нас посадили за круглый столик прямо перед сценой.

Там уже шел перформанс. Три акробата-танцора подбрасывали и ловили партнеров, едва заметно касаясь друг друга. Один из них неопределенного пола не то с пушком, не то с нарисованной тенью под носом, был создан творцом из одних мускулов и сухожилий. Теперь-то я знаю, что это была невероятная Louise Lecavalier, которая танцует свой фирменный балет по сей день, в 65-летнем возрасте.

Через несколько лет после описанных событий я готовилась к очень важной персональной выставке. Мой агент Джон позвонил за несколько дней до открытия и сообщил, что интервью у меня будет брать известная в Монреале арт-критик, и к этому следует отнестись со всей серьезностью. Говорят, она сука и надо быть с ней очень осторожным, выбирать, что сказать, а что нет. Мы с тобой вечером встречаемся выпить пива с моим другом Мишелем. Он, известный опытный продюсер, научит тебя, как обходиться с массмедиа.

Я обожала Джона за его простодушные и одновременно деловые, полные поддержки письма в стиле Тео Ван Гога брату Винсенту. Письма веселили и трогали.

Мы пили пиво с креветками, и симпатичный продюсер подтвердил, что с Энн следует держать ухо востро, потому что до того, как стать арт-критиком, она была политическим журналистом и до сих пор любит задавать каверзные вопросы. На этом наука более или менее закончилась, и мы набросились на питье и еду. Потом, разморенные пивом, все молча покуривали, и тут я решила вдохнуть жизнь в увядший разговор. История была смешная. Я начала плести рассказ о том, как ходила на балет «La la la human sex»; название его отличалось от названия труппы одним словом.

На словах «…странно, обычно посольские предварительно звонят…» у меня и у продюсера одновременно отвисли челюсти, и мы уставились друг на друга… Джон переводил взгляд с Мишеля на меня и обратно. Немая сцена, минута молчания, гром среди ясного неба – мы узнали друг друга! Мне казалось, что эти гляделки никогда не кончатся. Но вдруг Мишель очнулся и произнес фразу, показавшую, что знаменитыми продюсерами просто так не становятся, а джентльменами рождаются.

– Человек, который приходит с такой историей, заслуживает бесплатных билетов, – сказал он, положив конец неудобной ситуации.

Вот какие события предшествовали моему знакомству с арт-критиком, которая стала первым покупателем моих работ, написала статью о той выставке и писала обо всех последующих.

До Энн английского в Канаде мне хватало с лихвой. Еще в школе я увлекалась английской грамматикой, особенно сложными ее временами, и поначалу, приехав в Канаду, использовала их все, вызывая поощрительное удивление местных жителей. На бытовом уровне они, как и их предки, происходившие из разных стран и слоев общества, прекрасно обходились упрощенным в той или иной мере языком. С пониманием дело у меня обстояло хуже из-за мультикультурных акцентов и моего скромного словаря. Потом все это нивелировалось, моя повседневная грамматика тоже стала проще, а понимание улучшилось. Когда же появилась Энн, и наши разговоры перешли на другой уровень, я поняла, что эмиграция в иной язык, казавшаяся мне успешной, явно не дотягивает до свободного разлива родной речи.

Интервью проходило на кухне ее старинного дома в шотландском стиле. Внутри дом был чудо как хорош: высокие потолки, деревянная лестница с надежными резными балясинами. Зато снаружи… не сарай, конечно, но взгляду европейца не на чем остановиться.

У Энн было умное, красивое лицо, но какая-то печаль чувствовалась в нем. Она задавала вопросы, курила, варила кофе и опять возвращалась к интервью. Поколдовав в очередной раз над кофеваркой, она вдруг резко повернулась ко мне и спросила:

– А это правда, что если подружился с человеком из Восточной Европы, то это навсегда?

В этом простодушном вопросе было столько обаяния, что я даже вздрогнула, как будто прозвучала русская речь, по которой за пять лет я порядком соскучилась.

Конечно же, мы подружились! Навсегда, которое длилось не очень долго и закончилось ранней ее смертью.

Я вела машину по заснеженному Монреалю. Иногда я отрывалась от дороги и смотрела на свою лучшую подругу – sis, как называли мы друг друга. (Sis – от sister, хотя в Калифорнии у нее жила родная сестра, а рядом имелись муж и обожаемый сын, но более одинокого человека я не встречала.)

Я делила друзей на наших и англоговорящих. Английские предполагали некоторую работу над собой в смысле языка, с русскими было легче разговаривать, но тем часто не находилось.

Энн сидела, по привычке вдавившись в сидение, сцепив руки бубликом. Со времен небольшой автомобильной аварии много лет назад у нее развилась фобия, и она больше никогда не садилась за руль. Но и пассажиром она была тяжелым: хватала за руки, подсказывала, нервничала, вскрикивала, испуганно замолкала, как сейчас. В миру же… нет, веселой ее не назовешь, но зажигательной она была.

– Я бестия, – говорила она игриво и пела прокуренным контральто что-нибудь из «Порги и Бесс» или американских мюзиклов.

Изредка я косилась на ввалившийся профиль, на дурацкую лыжную шапочку, под которой был почти лысый череп с несколькими светлыми хлопьями вместо густых каштановых волос и стильной стрижки еще месяц назад, когда у нее обнаружили рак легких в последней стадии. Она много и давно курила, что очень нервировало ее двенадцатилетнего сына, и он читал ей нотации. Этому способствовала недавно развернувшаяся кампания против курения, поддержанная школой и СМИ. Теперь ее страх усугублялся чувством вины перед сыном, поэтому Энн решила сказать ему полуправду: «Рак – да, но не легких, а груди». За те несколько месяцев, которые оставались, ей еще предстояло пережить разного сорта разочарования. Кое-кто соорудил Берлинскую стену, как, полушутя-полурыдая, прокомментировала Энн, когда ее соседка, завидев нас, перешла на другую сторону. Я была возмущена. Вероятно, теперь я не была бы так строга… А тогда мы еще жили своей молодостью, а Энн вдруг предстала реальной границей между жизнью и смертью.

Мы ехали вдоль реки Святого Лаврентия. Был солнечный воскресный день, и на лед высыпала куча народу с собаками, санками, лыжами… Ни малейшего ветерка. Снежинки размером с блюдце мягко падали на все это живое великолепие. Энн попросила остановиться. Мы вышли из машины. Теперь в пейзаж добавились голоса, лай собак – резонанс на несколько километров. Звук, уплотненный эхом, был объемным, небо нависало голубым солнечным куполом над широкой белой рекой с маленькими жанровыми сценками вдалеке. Мне даже не надо было смотреть на подружку, я чувствовала, как внутри у нее все обрывается.

– Поехали, – сказала я.

Мы молча сели в машину. Я свернула на дорогу, ведущую на скоростную трассу, – хватит этих красот, хватит!

– Дай руку, погадаю! – говорю я.

– А ты умеешь?

Глаза у нее затравленные, но, как тусклый свет в тумане, пробивается в них надежда.

– Кое-что знаю. Не много, но кое-что.

Энн стягивает перчатку и дает мне холодную лапку. Притормозив на светофоре, я разглядываю ее ладонь. Сзади гудят, но Энн это больше не беспокоит. Вероятно, ее организм понял, что автомобильная катастрофа – это не про нее…

– Ну, дорогая моя, что-то тут не сходится, – начинаю я. – Посмотри, это линия жизни. Видишь, где-то в середине она почти прерывается, а потом опять восстанавливается и вон куда, почти на пульс заворачивает.

Она тащится за этой линией, закатывая рукав куртки. Меня совсем «загудели», и я трогаюсь с места. Все кому не лень обгоняют нас, а некоторые показывают средний палец. Идите вы все на хрен, у меня тут подруга собралась умирать. Энн дрожит от нетерпения. Автомобильной фобии как не бывало.

– Sis, тут разрыв не в середине, а ближе к концу, – говорит она.

– Ты не торгуйся, все правильно. Сорок пять лет ты уже прожила; разрыв означает болезнь, но ты выкрутишься и проживешь еще тридцать. Не так мало.

Начало смеркаться. Энн включила лампочку над пассажирским сидением и погрузилась в изучение своей руки. Иногда она задает вопросы, и я отвечаю, как могу…