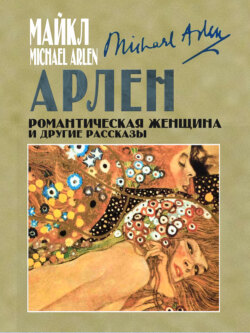

Читать книгу Романтическая женщина и другие рассказы - - Страница 2

Романтическая женщина

ОглавлениеВ дни нашей юности Ноель Ансон, и я были большими друзьями, но наши жизни и желания направили нас по разным путям. Мы не виделись лет шесть и вот две недели тому назад случайно встретились в клубе. Нам столько надо было сказать друг другу, что мы, как это часто случается, бессвязно болтали, прерывая ценные эпизоды веселыми воспоминаниями и опытом. Тем не менее из всего сказанного ярко выступали главные факты нашей жизни. Мы оба женились.

– Моя жена, прекрасная женщина, – заявил я, осталась в Новой Зеландии ухаживать за своим престарелым отцом, а жена Ансона, также прекрасная женщина, – рыцарски настаивал он, – нашла нужным развестись с ним шесть месяцев тому назад.

Тем не менее одну историю Ноель Ансон не испортил своей поспешностью. Он долго молча ее вынашивал, пока, после десяти часов, угол, занимаемый нами в курительной комнате, оказался в полном нашем распоряжении, а я, по его мнению, выговорился настолько, что был в состоянии внимательно и уютно молчать. Дорогой Ноель, он очень любил рассказывать истории!

– Ты первый, кому я это рассказываю, – начал он, явно уклоняясь от истины, и спокойные серые глаза моего друга Ноеля Ансона зажглись тем сладострастием с каким рассказчики всего мира гипнотизируют свои жертвы. Вероятно, мягкий Марло так же зачаровал своих слушателей, когда неумолимо вел их по лабиринту карьеры «Лорда Джима» и другим дебрям воображения Конрада.

– Это старо, старше материала, из которого сделаны горы и армяне, – сказал он, – вечный рассказ о неизбежной женщине, сидящей одиноко в неизбежной ложе неизбежного театра, куда наш неизбежный молодой человек попал случайно с мыслью убить скучный вечер. История дает готовую формулу, и я отвечаю только за подробности.

Итак, несколько лет тому назад я одиноко сидел в креслах старого театра Империал. Я мрачно курил и наблюдал за легкомысленными любимицами рампы и за молодыми людьми, даже не старавшимися подражать тем немногим джентльменам, с которыми стоило бы знакомиться. Как вдруг, обведя взором верхний ряд лож, я увидел изумительную женщину, всю в белом, одинокую и загадочную… Создалась привычка повторять заученные фразы, но если я скажу, что при виде ее у меня сперло дыхание, это будет истинной правдой. Вот она – чудесная реальность в этом скучном месте! Светоч, освещающий самые темные тайники этого мавзолея! Она являлась резким контрастом окружающему. Она была, существовала, очаровательная, жизненная…

Ты понимаешь, ее красоту усугубляло очарование неизвестного. На ней не было ни малейшего отпечатка полусвета, ничто не намекало на то, что она в любой момент может стать любовницей крупного коммерсанта, а эта мысль, черт возьми, могла явиться по отношению к каждой женщине, имевшей смелость сидеть так, – одной и такой изящной – на переднем месте ложи театра Империал. Родная сестра при таких условиях вызвала бы сомнение. Но есть какое-то особое тонкое достоинство, которое при всяких обстоятельствах не дает принять хорошо одетую женщину за куртизанку. Француженки говорят, что англичанки не обладают этим свойством, a англичанки говорят, что у француженок нет ничего, кроме этого качества. И эта черноволосая, неподвижная, чуждая женщина обладала такой несомненной корректностью. Ты понимаешь, она была безупречна, было бы дерзостью предположить, что не она сама зашла к ювелиру Картье и купила жемчужную нить, охватывающую ее шею. Хотя она сидела в одной из верхних лож, я видел ее отчетливо.

«Желанная» – вот что наполняет все мысли человека, захваченного такой красотой. Желанная! Хотелось протянуть над головами дрянных людишек длинную грациозную руку и выхватить ее. Но не силой, потому что она должна сама сдаться. А что будет потом, после того, как ты ее привлечешь к себе, будет зависеть от того, что она за женщина, и что ты за мужчина.

Конечно, нельзя было пропустить такой случай, не испробовав все средства. В первый же антракт я бросился к рыжеволосому типу, дежурящему за конторкой, и сказал ему, чтобы он послал мальчика с запиской. Все это, конечно, произошло не в одно мгновение, потому что записка, само собой разумеется, должна была быть самого изысканного свойства, заключать в себе совсем особенную дерзость, которая не была дерзостью только потому, что была такой особенной. Ты понимаешь, что я хочу сказать… Записка должна была быть безукоризненна. Не банальна и не слишком заискивающа. Ни деревянных sabots, ни ночных туфель, а очаровательные ботинки от Лоб. Ты думаешь, я преувеличиваю, но я действительна кроваво потел над этими краткими строками; ну как не опасаться, что из-за одного какого-нибудь неловкого слова можно было упустить лучший случай в жизни.

Я, наконец, отослал записку, в которой выражал безумное желание, чтобы она оказала мне честь отужинать со мной, и в то же время извинялся за свою чудовищную дерзость и сообщал, что я сижу в третьем от конца третьего ряда кресле. Да, кстати… Всегда выгодно взять кресло. Представь себе, разве можно писать очаровательной женщине, заплатившей за ложу четверть годового жалования своей горничной, сидя на дармовом клубном месте, ты только подумай! Я вздыхаю с облегчением, когда вспоминаю, что мог пропустить такой случай. Я не сноб, но оппортунист.

В следующий антракт я получил ответ… Я волновался, дрожал. Почерк изобличал в ней иностранку. Две, три холодные строчки, в которых она разрешала мне зайти к ней в ложу по окончании представления. Конечно, вступления всегда скучны, но на этот раз показались, пожалуй, менее скучными, чем обычно, может быть, потому, что я чувствовал себя так приподнято и так склонен был восхищаться. И, оказалось, я был вполне прав. Она очаровательно говорила по-английски, но небольшие ошибки изобличали в ней «знатную иностранку».

При моем появлении она тотчас же извинилась за свою «грубость», которая заключалась в том, что она в своей записке не выразила ни согласия, ни отказа на приглашение поужинать.

– Будем чистосердечны, – сказал я. – Вы, конечно, хотели кинуть взгляд на пригласившего, раньше, чем…

– Нет, я хотела кинуть взгляд на приглашенного, быстро ответила она.

По легкой дрожи в голосе я впервые догадался, что она очень застенчива. Я еще никогда в жизни не чувствовал себя таким мало интересным. Я весь пылал. Знаешь, как это иногда бывает?

– У меня очаровательный дом, – объяснила она. – Если вы не сочтете меня неискренней, скажу, что буду очень польщена, если вы поужинаете со мной…

Я все еще стоял. Она сидя повернулась ко мне и смотрела снизу-вверх на меня. Она улыбнулась, и ее пальцы слегка дотронулись до моей руки.

– Пожалуйста, разрешите мне лишить вас удовольствия доказать мне, каким вы можете быть очаровательным хозяином. Мне гораздо приятнее показать себя хорошей хозяйкой. Такая у меня сложилась репутация, предупреждаю вас… Как быстро она нашла интимную нотку. Как это было очаровательно! Эта женщина могла встречу в гостиной превратить в авантюру и авантюру в гостиную, благодаря присущему ей свойству. Что тут играло роль: глаза, голос, манеры, родовитость? Кто знает? Но все, все это таило в себе обольщение, западню…

Ее электрический автомобиль унес нас из опустевшего театра. Я, конечно, был слишком заинтересован своей спутницей, чтобы заметить направление, по которому мы ехали. Мне смутно казалось, что мелькнул Пикадилли, вот и все… Она была очень интересна. Мы слишком быстро сломали лед, если он и существовал, и не могли к нему вернуться, а потому двадцать минут нашего плавного передвижения прошли как один приятный момент.

– Может быть, вы предпочли бы, чтобы я была более надменна, неожиданно сказала она, или спесива, кажется, так говорится. Это действительно больше подошло бы к женщине, которая еще не знает и имени своего гостя.

– Вы ставите меня в очень глупое положение, – промолвил я, – что я могу ответить, как не сказать, что вы можете все позволить себе…

Она быстро взглянула на меня и неожиданно стала очень серьезной. На секунду задумалась.

– Вы действительно искренне считаете меня… Ах, это так щекотливо. – Ну… вы не считаете меня доступной, после того, что я позволила, – она неожиданно рассмеялась. – Простите меня – сказала она, – я не доверяла своей оценке… кроме того, вы сейчас сказали, что ваш отец – епископ.

Выходя из автомобиля, она сказала:

– Наше приключение очаровательно. Вы восхитительный партнер и чудесно подыгрываете. Это редко встречается в мужчине… А умеете ли вы забывать?

– Это угроза? – оставалось мне спросить.

– Нет, вам можно доверять, – кротко ответила она.

Немного сконфуженный я последовал за ней. Я был выбит из колеи. Видишь ли, в этой женщине не было ничего угловатого, в ней было тонко каждое движение и переживание; казалось, что каждое настроение, каждое побуждение бывало отполировано до совершенства, раньше, чем оно выявлялось в словах или в движениях. Она была цивилизована до отчаяния. Дом вполне подходил к его хозяйке, хоть я и не сумел бы определить, в чем это выражалось, как не знал, где он находился, – как я уже говорил, дорогой я не мог отдать себе в этом отчета. Во всяком случае, не за сто миль от Хайд Парка. Я не мастер описывать убранство квартиры, и потому все, что могу сказать о комнате, в которую я вошел вслед за ней, это что комната была большая и казалась именно такой, какой должна была быть. Я хочу сказать, что в тот момент я не особенно интересовался старинной обстановкой, но, если бы в комнате было что-нибудь режущее глаз, я бы сразу заметил, – думаю, что комната была прелестная. Простота в духе Ховарда де Вальдена, бледные стены, с кое-где разбросанными гравюрами Уистлера и Мериона, кое-где черный с позолотой лак. Когда мы вошли в комнату, она положила на стул свое манто, белое с горностаем, и прочее. Мне сразу бросился в глаза сверкающий серебром стол, накрытый для ужина. Но, кажется, я довольно неловко выказал свое изумление: стол был накрыт на двоих. Она поймала меня и одно мгновение строго разглядывала меня, после чего неожиданно разразилась самым веселым чистосердечным смехом, какой мне, к моему счастью или несчастью, довелось когда-либо слышать.

Ее искренность и веселость были очаровательны, но мне не хотелось бы когда-нибудь снова испытать чувство, что над тобой издеваются. Как она смеялась над моей беспомощностью! Но тут же поспешила все загладить. Простой быстрый жест по направлению ко мне сделал ее из возможного врага-товарищем.

– Безумный! – сказала она. – Неужели вы действительно думали, что вы… как это говорится «меня избрали»? Разве вы не знаете: ведь еще утром было решено, что вы приедете ужинать ко мне; это было решено очень-очень рано поутру. Вы или кто-нибудь вроде вас, может быть, не такой очаровательный, но мне повезло. Вы очень на меня сердитесь? Она была рядом со мной, улыбающаяся и близкая. Это, конечно, было лишь кокетство, но какая удивительная техника! Я знал, что она играет, а кровь усиленно приливала к голове, – она была такая чистая, такая «наша».

Может быть, она ждала, что я поцелую ее в этот момент, и, действительно, я с трудом сдерживал себя, потому что люблю быть джентльменом и делать то, что от меня ожидают. Но тогда я ее не поцеловал, – я чувствовал, что для того момент был неподходящий, это должно было произойти как-то иначе, да и к тому же я не люблю таких мимоходом сорванных поцелуев… Но она ждала…

– Не скажу, чтобы я сейчас был склонен сердиться, – довольно глупо, ответил я, но прошу вас, будьте снисходительны ко мне, потому что и никогда-никогда не встречал женщины, похожей на вас.

– Я это запомню и повторю, если вы станете безумствовать, но я знаю вас слишком хорошо. Вы человек осторожный и бываете безумны лишь тогда, когда безумием была бы рассудительность.

Она стояла близко от меня, что было опасно. Я не могу долго сдерживаться и временно обуздывал себя только из желания чего-то более реального… Но почему женщины так поступают? Почему они смело, всей ногой, ступают там, где мужчины боятся даже прокрасться? Я говорю по собственному ничтожному опыту. Но оба моих крупных романов пошли бы вкривь и вкось, если бы женщины поступали по-своему, если бы не мое пристрастие к организованности. Но еще секунда, и я потерял бы самообладание – ее лицо, аромат… У нее на груди была приколота орхидея. А opхидея берет свой запах от женского тела, пахнет только тогда, когда он смешивается с дыханием женщины. Это было очаровательно. Я не устоял.

– Меня увлекли сюда как соучастника, – дерзко сказал я, – но мне, как гостю, уделяют очень мало внимания.

Милая! Как она смеялась! У нее был большой мягкий рот, созданный для смеха, а может быть и для трагедии. Ни тогда, ни позже я не видал прислуги. Стол был накрыт великолепно; я по своим вкусам довольно простой человек; я люблю дыни и икру и ненавижу трудовую сторону вопроса. Каждый мог бы быть прекрасным человеком, обладая десятью тысячами годового дохода. Итак, я бы удивился, если бы ужин оказался нехорошим, я был изумлен, что он был настолько хорош. Женщины, как тебе известно, довольно беспечны в выборе еды, и я обыкновенно им не доверяю, но она поразительно угадала, что мужчина по этой части-животное. Ее возраст?.. Она была тех же лет, как Мария Стюарт, когда Ботуэлл и Свинберн влюбились в нее… Когда мы сели ужинать, я впервые осмотрел комнату и заметил висящую на стене картину, написанную масляными красками. Это был портрет во весь рост очень изысканного мужчины в игрушечной форме какой-то иностранной кавалерии, кажется, итальянской. Он был пышно разукрашен, с грудью, сплошь покрытой орденами и лентами (полученными, вероятно, не столько по заслугам, сколько по праву рождения). В его лице было много благородства, которое и подчеркивалось, и умалялось его смехотворным убранством. Над тонкой, пожалуй, слишком перетянутой в талии фигурой возвышалось ястребиное лицо, на котором прекрасно уживалось выражение свирепости и вежливости. Счастливый обладатель такого лица с одинаковой легкостью проник бы в сердце школьника и в будуар самой недоступной женщины. Пышные усы как бы удлиняли тонкий нос с горбинкой. Нос, несомненно, принадлежал римлянину, решил я после долгого осмотра. Когда я повернулся к хозяйке, она быстро объяснила мне, что эта картина – портрет ее мужа.

– Очаровательный и значительный человек, – сказала она, который чувствует себя виноватым в том, что им пренебрегают.

После ужина я постарался отбросить свою застенчивость; я очень нервничал, понимаешь. Редко приходится так нервничать… У нее была способность заставлять говорить, заставлять чувствовать себя на самой высоте своего я. Ах, это вкрадчивое искусство невысказанной лести! Оно делает вас слабым, искренним и страшно беззаботным.

– Вы ужасны, у меня почти нет сил разговаривать, – просто сказал я, – знаете, самое лучшее во мне – это моя способность восхищаться, а я восхищаюсь вами безмерно. Может быть, как-раз в то мгновение я впервые поцеловал ее, да, вероятно, тогда, потому что у нее была манера принимать дерзкие замечания с таким видом очаровательного удивления, что я не в силах был сдержать порыв, да я и не хотел его сдерживать: события могли идти вперед своим божественным путем без всякого сдерживающего начала с моей стороны.

Я нашел, что она имеет редчайший, благороднейший дар – изящно покоряться. Ты, старина, любитель всего красивого, ты должен знать, как редко это встречается, как часто коробит мелочная гордость, которая все отвергает и не хочет подчиниться влиянию другого. О, эта низость благородных людей, неприличие приличных! Разве так нелепо сказать, что мне было хорошо, уютно с этой женщиной, с которой я был знаком всего часа два. И когда я поцеловал ее и поцеловал снова, потому что она представляла из себя загадку, которую нельзя было разрешить одним прикосновением губ, это не носило характера прелюдии к любовной связи, это не было украдкой сорванным удовольствием, это было вполне естественно.

Она медленно отколола орхидею и бросила ее среди нарядных остатков ужина.

– Вы мнете орхидею, – сказала она.

Она не улыбалась и задумчиво смотрела на меня.

– Имейте в виду, что все это неправильно, продолжала она, – это не должно было быть так. Когда я решила сегодня утром, что вы будете ужинать со мной, во мне была твердая уверенность, что вы прикоснетесь лишь к кончикам моих пальцев; и какой был сделан маникюр, посмотрите… О нет, теперь слишком поздно: после того, как вы смяли мою орхидею, поздно быть таким почтительным. Я намеревалась разрешить поцелуй руки только при самом уходе, и я представляла себе, каким вы выйдете отсюда разочарованным, полным приятных сожалений, что я – холодная женщина вопреки, да, вопреки всему. Ну, Ноель Ансон, защищайтесь. Объясните мне, почему вы не разочарованы. Я вполне серьезна.

И я действительно был убежден, что она вполне серьезна.

– Но к чему вы это говорите? – быстро спросил я. – Разве все должно свершиться именно так, как вы предполагали? – Да, я знаю, это звучит очень глупо, но, когда вы так смотрите, человек становится беспомощен. Я был прав. Вы очень опасны.

– Я все это знаю, – сказала она, и, медленно подняв руки, положила их на мои плечи, – не будьте безумцем, Ноель Ансон, – мягко промолвила она, – жизнь не легка. Не бывает романа без реальности. Я вас предупреждаю, потому что боюсь…

– А скажите мне, когда предупреждение помешало безумцу быть безумным? Да, кроме того, я хочу быть безумным. И я не боюсь. Я даже не боюсь вашего ответа, если я спрошу вас, любите ли вы меня?

Она засмеялась, но так легко, что даже не разбила напряженности. Тебе знаком этот смех?

– Но это основной вопрос, возразила она.

– А это опасный ответ, – пришлось мне сказать, хотя я мог сказать все, что угодно; я не вдумывался в слова.

Она утратила способность смеяться, и ее глаза задержались на моих. Мы стояли и смотрели друг на друга, как это делают мужчина и женщина, когда они знают друг о друге все и ничего. Она была так близка от меня и такая зовущая. Но я не поцеловал ее, а вместо этого, схватив ее в свои объятия, понес к дверям в странный вестибюль и вверх по странной широкой лестнице этого незнакомого дома, вверх… Если я был охвачен желанием нести ee, она, конечно, желала, чтобы я нес ее. Понимаешь ли ты меня, или я продешевил ее в твоих глазах, – ах, с ней я чувствовал себя таким неуверенным и вместе с тем уверенным. Как хорошо быть в обществе женщины, с которой ты теряешь голову, но уверен, что она не потеряет своего достоинства – до той минуты, когда она, как всякое существо, сделается полувменяемой. И этот момент наступил на последней площадке лестницы; ее руки неожиданно сжали мою руку. Я бережно поставил ее на ноги, и она что-то прошептала мне на ухо, всего два слова, но я их не уловил… Это потерянные слова… Она открыла какую-то дверь. Там она неожиданно повернулась ко мне и схватила меня за руку. Неожиданно залившая ее лицо краска навела меня на мысль, – не рассердилась ли она.

– Вы – сама неизбежность, не так ли? – воскликнула она.

Но ее восклицание повисло так высоко в воздухе, что мне так и не удалось вернуть его на землю и разгадать его значение; может быть, это… Не знаю… Она была такой странной, такой непохожей на других женщин, которые наполняют и опустошают жизнь мужчины, и трудно было определить состояние ее духа по ее душевным движениям. Но в ней не было ничего ложного или деланного. Она не была отвлеченностью или близкой в то же время далекой мечтой, какими делаются некоторые прекрасные женщины в эти пугающие интимные минуты. Она была самой глубоко-женственной женщиной, с которой мне довелось встретиться: совсем настоящей… Бледное продолговатое лицо с большими, такими большими ясными глазами, окруженное массой мягких черных, восточных волос, которые я собственноручно распустил и раскидал по ее плечам, несмотря на сконфуженный шепот… Да, слово «желание» слишком слабое слово, чтобы выразить наслаждение обладания этим живым воплощением красивейшей женщины всех времен. Да, я был смешон до глупости. Я и теперь смешон… Секунду или столетие спустя, после долгого-долгого молчания, в котором заключалась для меня целая бесконечность счастья, она отодвинула от меня головку и попросила зажечь папироску. Я подал и ждал. Видишь ли, я твердо знал, что последует. Я наблюдал за ней, я наслаждался всеми движениями этого удивительного лица. Это было грустное лицо, поразительно живое, но грустное. И грусть вдруг застыла на нем, Глаза широко раскрылись, в них не было любопытства. Я заметил отсутствие любопытства, потому что привык встречать его у всех женщин. Им хочется догадаться. Но она, может быть, в своем великолепном самомнении все узнала. Она знала и была грустна: она, ведь, сказала, там внизу, что знает. Тогда мне было все равно, знает она или нет, потому что тогда жизнь была еще впереди, настоящее и будущее были очаровательно несомненны. Но теперь, пока я ждал, следя за ее папироской, я заглянул в будущее и пришел в полном смысле слова в ужас от настоящего. Каждый из нас переживает минуты прозрачного, как лед, сновидения. Тебе знакомы такие минуты, когда ты с беспомощной ясностью отдаешь себе отчет в том, что ты можешь и чего не можешь сделать, чего ты просто не в силах изменить. Так было со мной в тот момент, с той женщиной, она была неумолима, я не мог переделать ее, я мог только ждать конца той прелюдии, так давно разыгранной там, внизу, когда она положила руки мне на плечи и сказала, что предостерегает меня…

– Вы, может быть, сочтете меня очень тщеславной? – очень спокойно спросила она, наконец.

– Потому что вы уверены, что приведете меня в отчаяние своими словами? Вы делаете слишком быстрые заключения, – пробормотала она.

Она склонила голову на локоть и посмотрела на меня.

– Дорогой Ноель Ансон, – сказала она, – наши жизненные пути расходятся. До сегодняшнего дня мы никогда не встречались, и завтра должно быть так, будто мы никогда не встречались. Жизнь не роман, а действительность, и она значительно сильнее наших склонностей. Если бы даже я вас любила, я бы говорила то же, что говорю сейчас, потому что во мне живет что-то гораздо более сильное, чем любовь, гораздо более неизбежное. Пожалуйста, верьте мне. Вы мне причините боль, если, не поверите. Я больше не играю. Я не играю воспоминанием о помятых орхидеях, потому что только дураки полагают, будто нет удовольствия в том, чтобы иногда быть серьезным.

– Нет смысла добавить еще что-нибудь, сказала она, потому что, если я вам очень нравлюсь, что ни говори, вам будет горько без меня, а если я вам не очень нравлюсь, то вы только будете считать меня… как бы это выразить… странной женщиной… Я вам приказываю и заклинаю честью повиноваться. Когда вы покинете этот дом, вы сядете в ожидающий вас автомобиль, не посмотрев на номер дома и название улицы, с тем чтобы никогда больше не видеть меня… Но теперь уже очень-очень поздно, дон Ноель, вам надо идти. Да будут с вами мои благословения. Прощайте.

Я коротко и голо передаю ее слова. Безнадежно пробовать воспроизвести трагическое бессилие ее голоса. Он становился все тише и тише, пока, казалось, не сделался частицей воздуха, таинственной и неосязаемой. Под конец он замер до шепота. Слово «прощайте» растаяло между ee языком и губами. Это был только шелест умирающего слова. Странно, казалось, будто она повторяет уже много раз сказанное, только повторяет. Я ждал.

– Разве этого недостаточно! – неожиданно почти крикнула она. – Разве я не проделала все это хорошо, совсем хорошо, или вы хотите, чтобы я выдумала что-нибудь другое… что-нибудь более драматичное, пожалуйста, пожалуйста облегчите мне это, дон Ноель, – уходите, пожалуйста, умоляла она. – Это так трудно, гораздо труднее, чем… Это не трагедия, помните, это инцидент, и инцидент кончен, вот и все. Пожалуйста, не извиняйтесь: тогда мне придется разыгрывать драму. Видите, мой Ноель, я слаба, я так слаба. Я чувствую себя такой скверной женщиной, таким животным… И вы никогда не узнаете-почему, никогда. Простите меня и уходите.

Ее последнее слово своим определенным значением звучало почти грубо. В нем не было неясности. Но в тот момент я не двинулся. Я вспомнил, что даже не знаю ее имени.

– До того, как вы заговорили, за несколько моментов раньше, я видел сон, – сказал я. – И в этом сне мне было обещано, что вы назовете свое имя, имя, которое объяснит мне инициалы с герцогской короной на ваших щетках. Приключение не было бы законченным без герцогской короны, и я взглянул, существовала ли она на самом деле, и корона оказалась налицо. Я – сноб, мне бы хотелось знать ваше имя… Потом я его забыл бы. Это был обманчивый сон, – сказала она. Вы не узнаете моего имени, вы не узнаете, где находится этот дом, Вы ничего не узнаете, Дон Ноель, вы будете английским джентльменом, таким, какими их изображают в романах, вы ничего не узнаете и не запомните. Вы не посмотрите на номер дома и название улицы. Таково мое желание.

Она была совсем, совсем спокойна. Она походила на женщину, любовная история которой длилась целую вечность, но не может длиться ни одной секунды дольше. Как мудро она высказала это, без всякой подготовки. Она знала, что мужчина по собственному побуждению никогда не падает с большой высоты вниз, к матери-земле, его надо осторожно толкать вниз, осторожно.

– Уже светает, – прошептала она.

Когда я встал, она выказала свою утонченность: она обвила мою шею руками и приблизила мое лицо к своему.

– Безумный человек, – сказала она. – Почему вы делаете больно себе и мне? Почему вы сейчас сказали, что это было приключение. Это была страница любви… Помните всегда, что я просила вас простить меня. Всегда помните! Подойдя к дверям, я невольно оглянулся. Я боялся минуты ухода и решил быстро удалиться и покончить со всем. Но из меня вышел бы плохой актер: все артистические приемы полетели к черту. Держась за ручку, я обернулся.

– Я не могу так уйти, сказал я, прошел опять всю комнату, глядя на нее. Я не могу. Это нехорошо, – сказал я.

– Может быть, не стоило того? – спросила она лукаво.

– Стоило… всегда будет стоить… Но чего-то не хватает, не правда ли?

– Конечно, дон Ноель. Многого не хватает, потому что это неоконченный роман, который никогда не будет окончен. Как вы не понимаете: это сама жизнь. Я знаю, вы ребенок, как все действительно хорошие мужчины, и вам перед уходом хочется кусочек шоколада, – сказала она. – Нагните голову, Ноель, и я дам вам его… Слушайте. Решено, что вы меня больше никогда не увидите и что вы сдержите обещание – не посмотрите, где находится дом, так что вам никогда не удастся найти меня снова. Но, мой дорогой, пожалуйста верьте тому, что я очень, очень огорчена, что мне бы хотелось видеть вас много, много раз, до глупого» прощайте». Не каждый день случается встречаться таким людям, как вы и я. Мы так хорошо могли бы плакать и смеяться вместе… Давно, давно, когда мы вступили в этот дом (а мы вошли, потому что должны были войти, мой Ноель), я спросила вас, умеете ли вы забывать? Но вы были так очаровательны, что теперь я разрешаю помнить меня. На этом кончается мое тщеславие и ваша любовная история. Теперь, дон Ноель, вы должны уйти. Прочь из этого дома, в ночь, из которой вы так чудесно появились. Идите. Прощайте.

На этот раз я не оглянулся в двери, но вышел из комнаты и из дома в бледную темноту раннего утра. Автомобиль был на месте, ожидая меня, но согбенный человек на шоферском сидении, казалось, уснул. Он не слышал моего прихода, пока я не открыл дверцы и не сказал адреса. Я вошел, экипаж мягко двинулся вперед. Я прилег на сидение и закрыл глаза…

Не знаю, какое впечатление произвел на тебя мой рассказ. Может быть, в моей передаче он скакивал на фарс. Все это началось, как… ну, как начинается всякая случайная авантюра, а закончилось… закончилось тем, что я возвращался назад в ее автокобале глубоко, безысходно несчастным. Я был исполнен чувства смертельного, невыносимого уныния. Я сам дал обещание, что откажусь от того, чего я желал больше всего на свете, что никогда не вернется. Я больше никогда ее не увижу. Все остальное казалось ничем перед этой убийственной действительностью, все потускнело…

Автомобиль вскоре остановился у дверей моего дома. Я вышел и стоял у дверцы, с отсутствующим видом шаря в карманах, отыскивая фунтовую бумажку, чтобы дать ее этому, очевидно, доверенному шоферу. Он по-прежнему сидел на своем сидении в фуражке с козырьком, надвинутым на самые глаза, с высокоподнятым воротником. Виднелся один только нос, и то неотчетливо. Вынимая деньги, я машинально на него уставился, задетый таким полнейшим равнодушием по моему адресу. Я простоял так, скажем, секунды четыре; он ни разу не взглянул на меня и, видимо, даже не ждал чаевых; я заметил, что он взялся за рычаг, приводящий в движение машину. И вот, внезапно, глядя на этот нос, я с изумлением понял, что видел его раньше. Машина начинала приходить в движение, когда я, страшно изумленный, резко произнес:

– Ho… Вы сбрили усы?

Машина остановилась. Человек медленно вышел и встал на тротуаре рядом со мной. Я довольно высокого роста, но он был выше меня. Теперь я ясно видел его лицо. Да, это был он. Лишенный усов, он походил на труп, но все-таки был очень представителен. Он улыбался со странной вежливостью.

– Это вышло очень неловко, – сказал, скорее прошептал он. Его голос и выговор ясно обличали в нем иностранца.

– Очень, – согласился я с горячностью. Я был зол и изумлен, – Это так неловко, что я не понимаю, как вы с этим миритесь…

– Я могу сделать одно из двух продолжал он, пристально глядя на меня, но не обращая внимания на мое скверное настроение, либо убить, либо объяснить.

На вид ему можно было дать лет copoк. Меня глубоко раздражал его изысканный отеческий тон. Но в моем положении любая манера держаться раздражала бы меня.

– Вы, конечно, имеете полное право сделать первое, – пробурчал я. – Но я предпочел бы, чтобы вы сделали то и другое, начав с объяснения. Мне кажется, я вправе быть заинтересованным, не правда ли?

Он с минуту разглядывал меня.

– Хорошо, как хотите, – согласился он. – Если вы снова сядете в экипаж, я вам там все объясню. Ночь прохладная.

Его сдержанность заразила меня.

– Может быть, вы согласитесь воспользоваться моим гостеприимством и зайдете ко мне? Небольшая доза чего-нибудь согревающего… – неясно предложил я.

Поклонившись, он принял мое приглашение и последовал в мою квартиру на первом этаже. Войдя в гостиную, он расстегнул свое тяжелое пальто и стал спиной к пустой каминной решетке. Высокий, тонкий и опасный человек. Я чувствовал себя ребенком в его руках, но подавил в себе раздражение. Я налил две рюмки крепкого виски.

– Чуть-чуть содовой воды?..

– Благодарю вас, – ответил он на мой вопрос. – С вашей стороны было удивительно ловко узнать меня по моему носу, – сказал он. – Но все Казамонас так гордятся своими носами, что я, последний из них, нахожу обидным скрывать его хотя бы и на короткое время. Что касается усов, отсутствие которых вы, так остро подметили, они исчезли на некоторое время. Портрет, который вы видели, был давным-давно написан; с тех пор. я стал подвержен постоянным простудам и нашел, что, мои усы часто имели неряшливый вид, благодаря хотя и деликатному, но постоянному употреблению носового платка. Я начинаю соглашаться с тем, что, в конце-концов, надо встать на защиту этой пародии на усы, похожей на зубную щетку, которую вы так очаровательно носите.

Нет, он не глумился надо мной. Он просто вежливо болтал на первую попавшуюся тему. Я не мог этого вынести.

– Ах, все это неважно, – сказал я, горячась, все более чувствуя себя каким-то торгашем.

– Да, конечно, сейчас же согласился он.

Он осушил свой стакан, осторожно поставил его на стол и повернулся ко мне.

– Простите за нескромный вопрос: вы сдержали слово и не посмотрели, где находится дом?

Я перестал раздражаться. Это явно не имело никакого смысла.

– Конечно, сдержал, – отрывисто ответил я.

– Хорошо. Как очаровательно встретить в жизни то, что так надоело в книгах. Потому что вы совсем, как англичанин в романах Оппенгейма, который вечно теряет секретные документы и находит красивых жен. Я завидую им и вам, но, мой дорогой сэр, мне бы хотелось, чтобы вы были немного менее благонравны и более человечны.

– Вы жалуетесь на то, что я слишком порядочен! – с удивлением воскликнул я.

Он оценил остроту положения и впервые действительно рассмеялся.

– Я вижу, что надо скорее приступить к объяснению, – извинился он. – Можно сесть? Благодарю вас… – Эта женщина, как вы уже догадались, моя жена. Или, чтобы быть более точным, она была моей женой до последних двух лет.

С тех пор она моя только по имени. Я употребляю общепринятые термины, чтобы вы яснее поняли меня… Она любила меня… но перестала любить. Так бывает. И хотя я все еще люблю ее, но уже без огня и страсти. Это не любовь обладателя, а любовь знатока. Я люблю ее, как люблю антиквариат, драгоценности, всякую действительно прекрасную вещь. Вы понимаете?.. Мы обвенчались четыре года тому назад в Париже. В ней течет хорошая сицилианская кровь, но она мятежна, она непокорна, она подчиняется одному только закону, и это закон беззакония. Мы познакомились, обойдя формальную сторону знакомства. Разрешите провести параллель, ну вот, как вы встретились с ней несколько часов тому назад. И так как я такой же чувственный человек, как и вы, – это наше очарование, мой дорогой сэр, – то же случилось со мной четыре года тому назад, что с вами сегодня ночью. Наша ночь окрылилась и вознесла нас на самую вершину удивительного приключения. Она и я – король и королева многих миров. Чарующее приключение, о каком тщетно мечтали поэты и философы всех веков. То приключение, из-за которого грабились города и выигрывались сражения. Вы тоже побывали на этих высотах. Вы знаете, большинство людей за всю свою жизнь не достигают этих высот, но нам с вами посчастливилось. Я ни о чем не жалею… Ночь перешла в утро, – роман сделался жизнью. Приключение кончилось, – и я очутился на улице; в моих ушах звучало еще ее приказание не смотреть, где находится дом, и все забыть. Я был в таком отчаянии, что волны Сены манили меня… Но я итальянец, я умею нести последствия своих страстей, и я не сдержал слова. Я зашел на другой же день. И как мне вам передать даже теперь, как я был глубоко удивлен теплотой приема. Мои пальцы, протягивая визитную карточку швейцару, дрожали от страха. Ведь она приказала больше не встречаться с нею. Но одна секунда ее присутствия смягчила мой страх. Она была весела, приветлива и довольна меня видеть. Ни слова об обещании, ни слова о вчерашней ночи. Мы когда-то раньше встречались, вот и все. Но мы не долго оставались вдвоем: к нам присоединился короткий, шикарный, маленький человек приличной наружности. Он имел вид редчайшего в мире экземпляра – банкира, у которого приятно взять деньги взаймы. И когда он приблизился ко мне, я подумал, что и он раб того же удивительного светоча, но она, к моему величайшему удивлению, представила его, как своего мужа. И потом, – вообразите себе представила ему меня, как своего будущего мужа. Все это было проделано с самым спокойным видом, без всякого подчеркивания, будто это была обыкновенная формальность, и этот изумительный муж принял ее, как таковую, потому что вместо того, чтобы ударить меня, он вежливо поклонился и пожал мне руку. Я не смел поднять глаза на нее. Я был слишком смущен. Когда подали чай, я, наконец, решился взглянуть; она улыбнулась, и я знал, что означала ее улыбка. «Это наказание за несдержанную клятву. Мне очень жаль… Муж оставался не более пяти минут: он, очевидно, не хотел быть назойливым. Перед уходом он обернулся ко мне и с очаровательной предупредительностью сказал: «Все устроено. Она вам объяснит. Прошу принять мои самые горячие пожелания счастья». Его губы прикоснулись к ее пальчикам, и он покинул нас, чтобы развестись и дать ей возможность выйти за меня замуж. А я даже никогда не дерзал думать о таком счастье… Итак, я женился на ней.