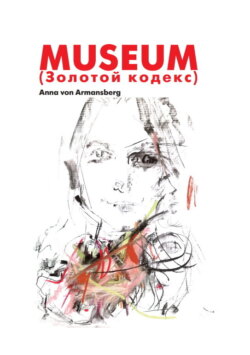

Читать книгу MUSEUM (Золотой кодекс) - - Страница 6

Часть первая

Moderato[2]

Свиток пятый

(отрывок из романа Анны «Нерушимая обитель»)

Оглавление…Что же касается прекрасного пола, то здесь в жизни профессора Антонио Веронези все обстояло еще сложней и замысловатей. Достойной сеньоре или сеньорите достаточно было бы просто взглянуть на его высокохудожественное фото, расположенное на официальном сайте университета, чтобы почувствовать к Веронези неподдельный интерес.

И то сказать – американские джинсы и темно-синий артистически чуть примятый пиджак, облегающие спортивную фигуру, знакомую с регби и бейсболом, слегка взлохмаченные ветром темные вьющиеся волосы, острый и проницательный взгляд, устремленный куда-то ввысь – и все это на фоне завораживающего урбанистического пейзажа.

А какая у него была улыбка – не на фото, в жизни! Не улыбка, а будущее hi-tech стоматологии: действительно ослепительная, а еще очень открытая и искренняя! Просто не человек, а космический корабль, взмывающий к межзвездным высотам.

Ладно, в конце концов, космос – это тоже работа, и для кого-то вполне рутинная.

…Не знаю, как там насчет космических кораблей, но машины – в полном соответствии со своим происхождением – Веронези также предпочитал итальянские и, кажется, имел в наличии не менее трех дорогих автомобилей, а может быть, и целый автопарк. Кто-то из наших аспирантов видел его гоняющим на «харлее», но, впрочем, утверждать не берусь.

За годы, прожитые в Германии, стране победившего автопрома, я привыкла к огромному количеству поистине роскошных средств передвижения, удивить меня трудно (хотя сама машину не вожу и не собираюсь).

Тем не менее когда рано утром Веронези заезжал на ярко-алой Alfa Romeo Spider или же сияющей мягкими и женственными очертаниями серебристо-синей Lancia Delta III – самой скромной из его автоколлекции – во внутренний университетский дворик, смотрелось это чрезвычайно эффектно.

(Ну, не Bugatti Veyron, конечно, и не авто, которое я видела по соседству с нашим домом сегодня, Ferrari F 458. Вот это был действительно очень красивый спорткар, подобно мощному белоснежному мустангу гордо гарцующий среди знойных, пышущих цветами и медом полуденных прерий европейской деревни.

Вынырнув из-за поворота, радостно сверкнули на ярком солнце широко посаженные колеса: машина мягко и абсолютно бесшумно притормозила, поскольку водитель пропускал нас на дороге, в Германии это принято в качестве категорического императива, по Канту.)

…Веронези проходил по дорожке, ведущей от автостоянки к университету, как обычно, одетый в чуть потертые темно-синие американские джинсы и белоснежную рубашку с закатанными рукавами.

Он небрежно позвякивал связкой ключей и улыбался в ответ приветствующему его университетскому племени, вольготно расположившемуся прямо на расцвеченном и прогретом утренним солнцем газоне.

Веронези шел, и нам казалось, что это плывет… величественно, как в замедленной съемке у Феллини или Антониони… да-да, именно проплывает в сотканном июльским зноем облаке римский патриций, а может быть – кто знает! – и сам император Август, в своем белоснежно-пурпурном облачении, милостиво приветствуя толпу верноподданных в Риме.

И была там, в той толпе, пара глаз, следившая за ним с особенным и очень трудно определяемым чувством. Что-то вроде случайно сделанной фотографии, на которой в кадр попал убийца – совсем как у Антониони в Blow-Up![49]

Студенты, однако же, несмотря на весь пафос, окружавший его яркую и столь же таинственную личность, Веронези любили, поскольку на его лекциях и семинарах по истории искусств и медиевистике всегда было захватывающе интересно, шумно и тесно от набежавшего с других факультетов народа.

Он не был, что называется, кэпом или, того хуже, занудой и читал свой курс поистине блестяще!

Мне также довелось посещать его семинары, так что я смогла самолично убедиться в риторическом таланте Антонио Веронези. Некоторые из его лекций можно было скачать на академических ресурсах и YouTube – я даже отправляла ссылки своим друзьям из России и Италии.

Его занятия действительно производили впечатление, особенно на вновь прибывших, и прежде всего тем, как он общался с нами! Открыто, но без всякого панибратства, уважительно и бережно принимая мнение даже самого юного, неопытного, только что поступившего студента! Даже тем, кому история искусств была, что называется, параллельна, становилось интересно на его семинарах…

Темой моей научной работы, которую я писала под руководством Веронези, стал русский Серебряный век.

Писала я и о роли творческой личности в музыкально-синтетическом контексте русской и европейской культуры…

* * *

Хронометраж Серебряного века – эпохи немого кино и Веры Холодной, эпохи великих балерин – Анны Павловой и Тамары Карсавиной, эпохи театральных новаций Вс. Мейерхольда и А. Таирова – был столь же непререкаемо и рассудочно размерен, сколь и беспощаден к отдельным его представителям: многие из них были забыты еще при жизни, многие ушли, почти не оставив по себе свидетельств, – подлинно трагедийны судьбы поэтов и философов, вынужденных доживать свой век на чужбине…[50]

Подобным образом ситуацию 1910-х годов, когда претерпевали кризис и требовали значительного переосмысления практически все формы жизни – социальная, экономическая, политическая, философско-религиозная, художественная, описывал поэт Б. Л. Пастернак: «Мы… жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения»[51].

Но тем отчетливее – в условиях разраставшегося кризиса – осознавались и по-новому осмыслялись взаимоотрицающие идеи и начала жизни, искусства, логики, и тем неотвратимей и неизбежней становилось их взаимное напряжение, усиленное изменениями, отраженными на политической карте мирового пространства.

Все больше деятелей культуры и искусства склонялось к мысли, что единство мира, его целостность и многополярность в значительной степени могут быть обеспечены тем, насколько осознается значимость друг для друга разных систем бытия, придающих смысл друг другу и осознаваемых только во взаимодействии, или диалоге.

На этом фоне все отчетливее осознаваемой необходимости освоить и сопоставить целые комплексы идей различных народов, обществ, эпох именно Личность оказывалась тем необходимым ценностным центром, местом встречи различных пересекающихся смыслов культуры, становилась осью и мерилом всего, поскольку «в личности есть моральный, аксиологический момент, она не может определяться лишь эстетически»[52].

Личность бердяевского образца являлась живой, постоянно развивающейся частью трансмедиального логико-культурного диалога[53], возникающего через ничем не ограниченный выбор индивидом своего пути.

Художественное пространство Серебряного века действительно представляет собой плодотворный и конструктивный диалог философов, музыкантов, художников, литераторов, и именно на границе различных искусств – некоей метаязыковой границе – возникают универсальные категории, своего рода маркеры художественной культуры Серебряного века: панмузыкальность, синтетичность, теургичность, мистериальность, жизнестроительство (жизнетворчество), в полной мере представленные в теории, зафиксированные в культурном праксисе и во многом определившие специфику рубежной эпохи.

Как представляется, программный тезис о символизме как школе диалога позволяет рассматривать данное художественное явление не только через узкие хронологические рамки, но и как синтез художественных, эстетических и философских тенденций, объединивший различные эпохи, от Античности и Средневековья до начала XX века.

Данный диалог, ведущийся на двух уровнях – уровне культуры веков и уровне искусства и философского знания, являлся следствием многосторонних и насыщенных творческих связей между теоретиками культуры, музыкантами, поэтами, художниками.

В рамках этого диалога возникает особый художественный язык, в контексте постбахтинской традиции получивший статус одного из измерений Серебряного века и объединяющий языки различных видов искусства – музыки, поэзии, живописи и философского знания.

* * *

Диссертационная работа по Серебряному веку – который все ж таки существовал, что бы там ни утверждали берлиозы из Сорбонны, – меня действительно увлекла, и профессор Веронези поддерживал меня во всем, спасибо ему! Очень жаль, что никогда уже не смогу сказать профессору лично, как я благодарна за его научную поддержку и сотрудничество.

Мы, его студенты, собирающиеся в шумном лекционном зале или на кафедре, были с ним – заодно, а не друг против друга. И еще, конечно же, его занятия привлекали нас тем, что он учил высказывать свои идеи a) просто, b) ясно и c) лаконично, подобно античным риторам Академии Платона.

Если же на семинаре Веронези возникал диалог в сократическом духе – он также учил нас этому, – то, согласно античному принципу майевтики[54], чередование вопросов и ответов должно было в итоге привести к риторическому согласию, и эти диалоги, оставшиеся и в моей памяти, и в конспектах, я словно бы слышу до сих пор – слово в слово!

Диалог на семинарах Веронези всегда велся на двух уровнях: уровне культуры веков и уровне искусства и философского знания, определяя единство и целостность культурного феномена изучаемой нами эпохи, будь то Средневековье или Возрождение.

Именно благодаря нашему Учителю, Мастеру, нам приоткрылась дверь в удивительный мир истории, мы могли изучать его как некий таинственный палимпсест[55], как драгоценные рукописные пергаментные страницы, с многочисленными правками, с последующими добавлениями и маргиналиями на полях…

Как я уже сказала, профессор был медиевистом, а также большим поклонником философии Джамбаттисты Вико, чьи труды он цитировал нам по-итальянски и затем переводил вышесказанное на немецкий.

К слову, Антонио Веронези, в свое время учившийся, помимо нашего университета, в Оксфорде и Сорбонне, вообще с необычайной легкостью переходил в процессе лекции на другие языки.

Все основные европейские: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, сербский, не говоря о родном итальянском языке, и, естественно, латынь и греческий он знал в совершенстве.

Неплохо говорил Веронези и по-русски – действительно, не читать же Бахтина в переводах!..

Оставляя филологические шутки в стороне, позволю себе заметить, что основные работы русских структуралистов нашим уважаемым коллегам из Италии, Швейцарии и США следует также осваивать в оригинале. Учите русский, господа, и да сопутствует вам удача во всем!

Веронези с чувством излагал нам взгляды Вико, и мне почему-то сразу представлялся кто-то из его миланских предков, также когда-то корпевший над страницами старинного, покрытого прихотливой рукописной вязью пергамента – в поисках Истины…

К слову, на одной из тщательно законспектированных мною лекций профессора речь шла о трех этапах развития культуры и цивилизации. Вначале о первом этапе – Божественном, как образце искомой гармонии, к которой нужно стремиться, затем о втором этапе – так называемом героическом, когда идет борьба между несколькими противостоящими друг другу (или враг врагу?) культурами. В самом конце говорилось и о третьем – человеческом – этапе, когда происходит закат и угасание культуры и, как неизбежное следствие, угасание самой цивилизации…

…Перелистываю с улыбкой сейчас страницы своего давнего конспекта: какие-то смешные рисунки на полях, шутливые записи сиюминутных переговоров с Дэном насчет того, куда пойти вечером – в Cafe&Talk или Moro, и прошлое, как сказал бы классик, проступает перед мысленным взором.

Наши занятия, наши шумные дискуссии, по-мальчишески весело и по-доброму смеющийся над нашим невежеством дорогой профессор Веронези…

И тень гениального неаполитанского мыслителя, притаившаяся где-то в углу кабинета, там, где в черно-белых портретах – целый пантеон выдающихся философов, начиная с Аристотеля и Платона и заканчивая Хáйдеггером и Хансом-Георгом Гáдамером, учителем Веронези и доброй половины других преподавателей факультета.

Иногда мне даже кажется, что эти лекции были театром одного выдающегося актера – такого как Marcello Mastroianni или Robert De Niro, и в артистическом пейзаже Веронези мы присутствовали почти номинально – в качестве стаффáжа[56], настолько наши скромные познания и уровень знаний профессора были несопоставимы.

Как сказал великий итальянец в своих не менее гениальных «Принципах…»: «…Es ist eine gewonliche Überlieferung, daß die ersten, die die Welt regierten, Könige waren»[57].

И это правда…

А ведь Веронези и был нашим королем – королем наших многочасовых споров на семинарах, интереснейших дискуссий, во время которых обсуждалось все – от истории древних рукописей Лорша до философии Вико, от герменевтических догматов до истории Ватикана.

Что же касается философии Вико в отношении ко дню сегодняшнему: а ведь прав, прав, тысячу раз прав гениальный неаполитанец и земляк Антонио Веронези!

Что мы делаем сейчас, в век тотального перехода с аналога на цифру – переписываемся знаками, приветствуем друг друга тоже знаками, отправляем друг другу идиотские смайлики и другие, более чем сомнительные символы, вовсю используя Viber и WhatsApp…

Славная наука семиотика процветает, общий семиотический ряд пополняется, но все же… Не будем впадать в крайности, господа! Так скоро вообще свой язык позабудем!

К огромному сожалению, ритм современной жизни таков, что на поэзию, на неторопливое и уютное ежевечернее чтение за столом, освещенным «булгаковской» зеленой лампой, у многих просто не остается времени – к сожалению, век двадцатый, век девятнадцатый давно скрылись в призрачной и туманной дали ушедших столетий.

Большинство современных студентов вообще не имеют домашних библиотек, предпочитая всю необходимую для учебы и работы литературу держать в бумажных и электронных постраничных копиях, в каких-то очень усеченных и сокращенных вариантах.

По-моему, от этого страдает, прежде всего, мышление, становясь нечетким, нелогичным, каким-то фрагментарным – в стремлении унифицировать и в определенном смысле упростить жизнь мы просто обкрадываем сами себя.

А с другой стороны – быть может, как говаривали мои собратья-филологи, это не более чем кажимость, наваждение, морок и на самом деле все не так уж плохо?

Да что это я, в самом деле, разнылась? Университет стоит, жизнь идет своим чередом, лекции читаются! Все живы и здоровы, и нет только одного Веронези… Но кто знает, быть может, будущее дано нам еще и для того, чтобы можно было со спокойной совестью игнорировать прошлое?

Профессор Веронези, излагая нам на семинаре концепцию Вико, также говорил о Божественном Духе, который дает свободу воли и призывает нас к размышлению, мудро руководит этой свободной игрой для того, чтобы из нее происходили социальное устройство и постепенная гармонизация общества, отходящего от эпохи варварства, переходящего к более развитой цивилизации…

Если оставить Вико в стороне, то любая содержательная научная дискуссия, в ходе которой прослеживались бы какие-то новые факты, обнаруживающие многосторонние и насыщенные творческие связи между теоретиками культуры, философами, музыкантами, поэтами, художниками Средних веков и Возрождения, вызывала в профессоре Веронези подлинный интерес и даже восторг!

Профессор хватался при этом за голову, смешно взъерошив густую копну темных курчавых волос, бегал по аудитории и быстро-быстро повторял своему визави: «Да, да, да – это фантастика! Это просто фантастика!»

Стоит ли говорить, что заслужить такую похвалу было несбыточной мечтой многих из нас…

Однако если – в пылу научного спора – профессору кто-то из оппонентов попадал на его острый итальянский язык или же студент, представляя свой проект или доклад на семинаре, в приводимых логических построениях не был достаточно убедителен… Здесь у Веронези резко включался какой-то скрытый тумблер, в темных глазах и широкой улыбке наследника империи Ромула и Рэма появлялось что-то несомненное волчье, и он мог остроумным замечанием так высмеять несчастного перед всей благодарной и жаждущей крови студенческой аудиторией, что некоторые просто рыдали – одни от обиды, другие от смеха.

Личная жизнь Веронези всегда была надежно – словно бы тем самым железным занавесом – укрыта от постороннего, не в меру любопытного взора. Наши университетские девицы (кроме меня, конечно) пробовали строить ему глазки, но успехом их усилия, кажется, не увенчались: профессор Веронези был недосягаем, как заснеженная альпийская вершина в Восточном Тироле, в свое эмоциональное пространство никого не впускал и ничего о себе не рассказывал…

* * *

…Выходные, долгие и утомительные – от одиночества тоже можно устать, даже если это является твоим сознательным выбором, – наконец закончились, и мы снова были на лекциях, в зале имени достопочтенного философа Иммануила Канта.

Накануне я созвонилась-таки с Янушем, изрядно его озадачив, и безо всяких преамбул заявила, что хочу с ним встретиться.

Хотя я и чувствовала, судя по его осторожной интонации, что он подозревает какой-то подвох и, кажется, слегка обижен на меня за все мои демарши, но продолжала настойчиво убеждать его, что нам непременно нужно увидеться.

Да сколько же можно плыть по течению, сколько можно подозревать всех и вся, включая саму себя, в несчастье, случившемся уже более полугода назад!

Кто убийца профессора Веронези – по сию пору не ясно, следствие – в тупике, явных свидетелей никаких, а из учеников и коллег – какие свидетели? Сплошные академические домыслы и сплетни, и больше ничего.

Кажется, герр Пулер склонялся к мысли, что смерть Веронези – все же была несчастным случаем: выходные, выпил лишнего, постоял на балконе… Дальнейшее – понятно.

Однако, по моему скромному и, бесспорно, дилетантскому разумению (поэтессе простительно вдвойне!), это было слишком простым объяснением: во-первых, Веронези не отличался непомерным пристрастием к горячительным напиткам и, следовательно, такой трагический казус с ним исключался в принципе. А во-вторых – и в главных – подозреваемыми в убийстве Веронези по-прежнему могли бы быть: профессор Илльманн – потому что завидовал и ненавидел, жена Лаура – потому что ненавидела и ревновала (а может, все еще любила, ведь чужая душа – тьма непроглядная), и у обоих, насколько мне было известно со слов герра Пулера, не было убедительного алиби на вечер той самой роковой пятницы. Профессор Илльманн – опять же, только с его слов – весь день просидел дома в библиотеке отца, за книгами, готовясь к большому семинару, который должен был состояться в понедельник. Лаура утверждала, что была в ресторане, но никто из знакомых подтвердить это не в состоянии – ее видели в изрядном подпитии чуть раньше, днем, примерно в два часа, и не видели в вечернее время. Вполне возможно, она тогда уже покинула «Венецию» и вполне могла заглянуть в гости к бывшему супругу, а там… Кто знает?

Из этого следовало, что внятного алиби нет у обоих и сбрасывать со счетов подозрения в убийстве несколько преждевременно…

Опять же, оставался некий мстительный студент имярек, несправедливо отчисленный из университета, или…

Или все же Сандерс?..

Официальных обвинений пока никому предъявлено не было, поскольку никакими внятными версиями следствие, находящееся в состоянии глубокой задумчивости, не располагало. Последняя из версий, связанная с Сандерсом, как непереносимая мигрень, от которой не спасает парацетамол, мучила меня днем и ночью. Господи, неужели?.. Неужели я знакома с убийцей и даже была влюблена в него когда-то?

Согласно моим спорадически – и всегда не вовремя! – проявляемым попыткам дедукции – каюсь, каюсь, грешна! – Сандерс все же попадал под подозрение. Ведь они, Сандерс и Веронези, вполне могли быть соперниками в любви, добиваясь взаимности красотки-итальянки Симоны.

Другое дело, что о своих подозрениях я никому сообщать не собиралась и не собираюсь! Еще чего доброго! Но ведь мы с Симоной общались, и одно время довольно плотно, регулярно встречаясь в университете или в каком-нибудь кафе для наших занятий в русско-немецком тандеме, поэтому я кое-что успела заметить. Например, сидели мы как-то погожим весенним утром, с компанией сокурсников, прямо на прогретом солнцем газоне возле университета, болтали, сплетничали, конспектики листали, попивали воду из бутылок в ожидании первой лекции, и я подметила, как странно изменилось выражение лица Симоны при появлении…

…Веронези шел, приветствуя толпу подданных в стиле императора Августа: милостиво кивая и здороваясь с приветствующим его веселым студенческим племенем, позвякивая ключами от нового дорогого авто, слегка улыбаясь, и его улыбка – спокойная, уверенная и благожелательная – как бы говорила: «Да, я знаю, что я вам нравлюсь, и это справедливо». Симона быстро опустила ресницы, затем подняла голову и взглянула ему вслед, именно тогда, когда он уже не мог ее заметить, и так долог был этот странный взгляд, и нечто такое было в ее глазах…

Я сидела неподалеку, и мне в тот момент запомнилось выражение ее девичьего лица, отразившее целую гамму состояний – что-то едва уловимое, чуть обиженное, нетерпеливое, умиротворенное, даже восхищенное – словно у юной монахини в церкви в святой молитвенный час…

Мы же все в масках по преимуществу, а тут – как будто эту маску сорвали, и на секунду проявилось ее подлинное лицо. Одно могу сказать совершенно точно – то был взгляд влюбленной женщины!

Мне, в то время мучительно страдающей от ревности и неразделенной любви к Сандерсу, были хорошо знакомы эти чувства. Как там пели обожаемые мной Синатра – «When I Fall in Love…» и Дорис Дэй – «If I give my Heart to You», ведь и я – словно в музыке – была настроена согласно тому же любовному камертону, поэтому, возможно, поняла все…

Не думаю также, что это чувство первой девической настоящей влюбленности осталось неразделенным, – Симона была по-настоящему красивой, причем понятной ему европейской сдержанной красотой – ведь оба были родом из Италии! Помимо этого, она была отнюдь не глупой, очень стильной – и, похоже, это чувство стиля у нее было от природы, а не благоприобретенным.

Смешно сказать, вроде простое серенькое пальтецо на ней, туфли на низком каблучке (правда, дорогие), милое платьице с крохотным кружевным поясом-бантиком, а в ансамбле выглядит просто роскошно – гораздо лучше, чем наряды некоторых модниц, желающих одеться во все дорогое сразу!

Признаюсь, я, приехав в Германию со своими несколько странными для Европы московскими представлениями о моде и вообще о прекрасном, довольно быстро перестроилась и брала пример именно с Симоны, всегда выделявшейся из толпы других студенток, с ее миланским уверенным стилем.

Кстати сказать, и у меня чуть позднее появились три или четыре серых пальто разных фасонов – от строгого делового до casual, несколько пар кожаных, ручной выделки, туфель из Милана, первая правильная сумка, и это была не хрестоматийная Birkin (кстати, и чего за ней девушки так гоняются? На мой взгляд – она скучновата, чересчур уж damenhaft[58], как говорят немцы, а в настоящей моде ценится элемент непредсказуемости…).

Именно тогда, в самом начале своей немецкой истории, я наконец-то разобралась со своим индивидуальным стилем и окончательно убедилась, как лаконичные, неброские, но действительно оригинальные вещи и минимум ювелирных украшений – лучше, конечно, винтаж – безотказно воздействуют на хрупкое подсознание мужского пола.

Красивый серебряный кулон-подвеска от Miriam Haskell с цветочной розовой эмалью, микроскопические серьги-пуссеты в тон – и все! Вы – мисс Очарование, немецкие парни вас обязательно оценят, проверено опытом!

Это и была моя актуальность прекрасного, но уже в новом, более изящном прочтении, по профессору Х.-Г. Гадамеру, добрый дух которого витал над всеми нами и которого здесь помнили все – от его учеников из состава профессуры, до местных таксистов, с которыми так бывает интересно перекинуться парой слов, когда дождливым и хмурым осенним утром проделываешь путь от Hauptbahnhoff[59] до Uniplatz[60]. Кроме того, все местные таксисты – истинные философы, повидавшие и мир, и Рим, и (во всяком случае, так они думают) самого Гадамера, помнящие и знающие всё, поэтому их оценка твоей замечательной внешности бывает порой так приятна!

…Итак, позволю себе повториться, не уверена, что такой красавчик, каким был Веронези, смог бы остаться равнодушным к Симоне и ее взглядам печальной лани в лесной чаще, ему посылаемым. Да что там! Веронези нравился и мне, как очень талантливый преподаватель и вообще симпатичный товарищ, но не думаю, что все студенты могли вместе с нами разделить эти трогательные чувства преданности своему бенефáктору, если воспользоваться терминологией Кастанеды. Некоторые студенты, как правило из числа неуспевающих, и правда Веронези терпеть не могли, считали его холодным и даже черствым, обзывали ботаном, занудой и тому подобными ругательствами. Но, конечно же, подобные мелочи не могли повлиять ни на ставшие практически ежедневными ситуации face-to-face interaction[61], ни на общий дискурс наших с ним взаимоотношений.

Кроме того, мне кажется, Симона его действительно очень уважала, возможно, даже чувствовала в нем близкую, родственную душу – и только ли потому, что они оба были родом из Италии?

Сандерс же… Опять, опять этот Сандерс! Никуда без него!

Так вот, ювелир дамских капризов и амурных дел мастер Сандерс, внезапно – и почти одновременно – появившийся на нашем с ней горизонте, мог действительно, на раз, влюбить эту юную дурочку в себя, тем самым расколов цепь взаимоотношений, и последствия его вмешательства могли быть самыми непредсказуемыми.

Почему, почему при упоминании имени Сандерса у меня немедленно возникают какие-то странные и неожиданные ассоциации: то – ювелирное искусство, то – цирк, аттракционы, маски, веселая и дерзкая клоунада?

Кажется, что все существует, сверкает и вертится само собой, без вмешательства внешних сил, но на мгновение во внешней темноте проступает лицо. Это лицо – владельца аттракциона, который дергает за все веревки и ниточки и руководит всем, в том числе и нами, в этом веселом действе.

Быть может, это лицо – именно Сандерс, уезжающий прямо сейчас в другой город, в темноту, в никуда от меня на скоростном вечернем поезде!

Что, если я права, к трагедии причастен именно он?!. Ну почему, почему же я не задумалась об этом раньше?!

Встреча в том таинственном доме с зелеными гардинами, напомнившими мне цирковой занавес, промелькнувшая за ними знакомая тень; далее – наше с Янушем бодро начатое расследование, правда, закончившееся в тот же день из-за моего дурацкого скептицизма. А может быть, что также вполне вероятно, нерешительности – по слову поэта, мы и ленивы, и нелюбопытны!

Или же есть другая, более веская причина – моя несчастливая любовь к Сандерсу и нежелание причинить ему боль, пусть даже невольно? Ведь знала же я об их конфликте – Сандерса и Веронези, знала не только от Януша, но и из других источников, но ничего не сделала! Тем не менее, как бы я ни хотела все забыть, стоя тогда на крыльце маленького уютного кафе в ожидании Януша, это не удалось. Мрачная и таинственная история Антонио Веронези, подобно бледно-лиловому мотыльковому рою над вечерней лампой на дачной веранде, неотступно продолжала кружить надо мной все последние месяцы… Мне было искренне жаль нашего Учителя, Мастера, и жаль до такой степени, что я даже решилась возобновить свои расспросы и сама, подобно мисс Марпл, попробовать провести расследование.

…Наконец Януш проникся… не знаю уж, чем он там проникся, но, судя по потеплевшей интонации, мое предложение встретиться его заинтриговало. Вот давайте и сохраним интригу, как говаривал мой знакомый по факультету! Итак, что же мне до этого было известно? Пожалуй, только то, что Сандерс – ловелас, каких свет не видывал, но это еще не делает его подозреваемым, согласитесь, презумпцию невиновности пока, слава Создателю, никто не отменял!.. Что дальше? Куда ж нам плыть?

Мотылька фиолетовый парус…

Мотылька

фиолетовый парус,

Золотится

вечерняя мгла

Жизни новой…

Тончайшая завязь,

Там, где только

листва и зола

Были смешаны…

Горечь утраты

Отступает…

Теплеет мой дом,

И ночного дождя

pizzicato[62]

За мерцающим

темным окном

Тише, реже…

Старинный сад. Вёсны и осени

Старинный Сад, посаженный не мной:

Цветы, что свитки яблоневой были…

Росой сверкает, блещет новизной.

Старинный Сад – посажен был не мной.

Увлекшись золотою мишурой

Не срочной Осени, мы Лето позабыли,

Уплыли…

Но долго ли кружился этот снег

Шаров медвяных яблонь белотелых?..

Шальное солнце, детства легкий бег.

О, тот горячий яблоневый снег

На скатах крыш и тропах побелелых

В дали июля…

Не насладиться этой Тишиной,

Воды чистейшей – вдоволь не напиться!..

Я погружаюсь в Лето… Что со мной?..

Не насладиться этой новизной,

В любимые – не наглядеться лица.

Старинный Сад, прошу, живи, живи,

С листвой – златою охрой, медью красной…

…Пусть этот мир помешан на крови,

Но ты, старинный Сад, живи, живи,

От века – вечный, но вседневно – разный.

Где брызги солнца – над уклоном крыш,

И сонный мотылек в траве дорожной,

Где брат мой – милый рыженький крепыш —

В тебя, что в Храм, вступает осторожно…

…Мой звездный Сад, что здесь цветет века,

Где ветви что натянутые нервы.

49

«Фотоувеличение» – фильм Микеланджело Антониони по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола».

50

Можно ли не упомянуть в развиваемом контексте горький поэтический парафраз И. Северянина «Как хороши, как свежи будут розы…»?

51

Борисов В. М., Пастернак Е. Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Новый мир. 1988. № 6. С. 234.

52

Борисов В. М., Пастернак Е. Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Новый мир. 1988. № 6. С. 172–173.

53

Развивая мысль М. М. Бахтина, В. С. Библер актуализирует идею культуры, как «особого “социума”, в котором и формами которого индивиды – этой эпохи и различных эпох – могут общаться между собой как л и ч н о с т и… вступая в диалог “по последним вопросам бытия”». В. С. Библер. Бахтин и всеобщность гуманитарного мышления // Механизмы культуры. М.: Наука, 1990. С. 264.

54

Майевтика – философский метод Сократа раскрытия истины с помощью вопросов.

55

Палимпсест – древняя рукопись на пергаменте, написанная по смытому или соскобленному тексту.

56

Стаффаж – второстепенные элементы в живописной композиции.

57

«Традиционное представление заключается в том, что первая власть, существующая на земле, была королевской» (нем.). – Перевод автора. Джамбаттиста Вико. Новая наука (Giambattista Vico. Prinzipen einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2009. – S. 119).

58

Дамская (для дам старшего возраста) (нем.).

59

Главный вокзал (нем.).

60

Площадь университета (нем.).

61

Личное общение (англ.).

62

Пиццикато (ит.) – прием извлечения звука на смычковых инструментах щипком.