Читать книгу Сердце зимы - - Страница 3

Глава 2. Воплощённая боль

Оглавление1. Я почти перестала спать по ночам – ядовитая тревожность разъедала сон, – и это сказалось на моём самочувствии, на внешнем виде и даже на успеваемости в школе. Информация на уроках залетала в одно ухо и вылетала из другого, не задерживаясь ни на мгновение. В театральном кружке я постоянно забывала свои реплики, не вступала в нужное время и вообще вела себя как мешком пришибленная, раздражая всех, кроме терпеливой Одри. Впрочем, примерно так я себя и чувствовала – пришибленной. В конце концов, меня буквально порвали на части. Незабываемые ощущения.

– Ты случайно не беременная? – спросила Карла на физкультуре, когда мне в лицо прилетел волейбольный мяч. Так позорно подачи я ещё не пропускала.

– На седьмом месяце, – ответила я резко. До Карлы ко мне подходила Марго. Она спросила шёпотом, не подсела ли я на наркотики, и пообещала помочь с реабилитацией в случае чего. Даже не знаю, что хуже: участливость Марго или любопытство Карлы. – От директора.

Карла хмыкнула, и я решила было, что на этом всё. Но в раздевалке, когда я стояла в топе и трусах, пытаясь попасть голой ступнёй в штанину, она снова подошла и, понизив голос, спросила:

– Хочешь, дам кое-что, чтобы поднять настроение?

– Чтобы я кони двинула? – Справившись, наконец, со штанинами и натянув джинсы, я взяла худи. – Мне про тебя рассказывали. Не буду я ничего покупать.

– А я не предлагаю покупать, – ответила она всё так же негромко. Впрочем, подслушивать нас было некому: Дайана и её подружки устроили очередной цирк с Одри, вникать в который мне совершенно не хотелось. Кажется, смеялись над нулевым размером её груди и над бюстгальтером, который она носила, чтобы придать своей фигуре хоть каких-то изгибов. – Это будет подарок.

Карла с задорной ухмылкой высунула язык, демонстрируя лежащую на нём ярко-жёлтую таблетку, а потом вдруг поцеловала меня. Я растерялась. Нет, я обалдела – настолько, что, почувствовав язык Карлы у себя во рту, не сразу сообразила двинуть ей в солнечное сплетение. А когда мои пальцы, наконец, сжались в кулак, она порывисто отстранилась и, как ни в чём не бывало, отошла. Увидевшие это девчонки принялись громко фукать, но мне было плевать, как плевать и на то, что, вообще-то, это был мой первый чёртов поцелуй. Я покатала таблетку на языке, раздумывая, как поступить. Искушение было велико – мне и впрямь не помешало бы взбодриться. Но проблевать весь вечер, а то и вовсе отъехать из-за какой-нибудь палёной дряни как-то не хотелось.

Я выплюнула таблетку и вместо неё закинула в рот пару вишнёвых леденцов. Целоваться с Карлой оказалось неприятно, и повторять мне бы не хотелось. Слюни – просто ужас. Мозг от выплеска злости начал худо-бедно, но работать – словно после ударной дозы кофеина, – и я подумала: Карла могла сделать это из ревности. Ронни ведь проводил со мной почти всё своё свободное время, несмотря на мою неразговорчивость и заторможенность. На попытки Карлы флиртовать он реагировал стоическим безразличием, и это лишь укрепило меня в мысли о том, что таблетка могла оказаться отнюдь не с безобидным составом.

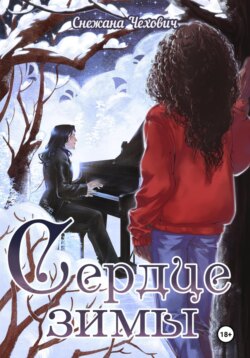

– Слышал, ты целовалась с Карлой в женской раздевалке, – сообщил он после физкультуры, когда я стояла, вцепившись в дверцу своего шкафчика, и пустым взглядом смотрела на книгу в синей обложке с серебряной надписью: «Сердце зимы». – Эй!

– Она засунула мне в рот таблетку, – сказала я, доставая книгу и захлопывая шкафчик. – Экстази или что-то такое. Пошли покурим.

Ронни шёл рядом со мной, то и дело откидывая назад длинные, лезущие в глаза патлы. Звенели его многочисленные брелки на рюкзаке. В наушнике, который он мне вручил, играли Sisters of Mercy: Эндрю Элдрич сипло просил некую Лукрецию станцевать для него.

– Так вы с ней… – начал Ронни, но я его перебила:

– Нет. – После выходки с этой проклятой таблеткой мне не хотелось такое даже представлять. Карла стала мне неприятна. Можно подумать, если я траванусь её таблетками или меня отстранят от занятий, Ронни мгновенно воспылает к ней неудержимой страстью. Идиотка. – А что?

– Ты в городе недавно, – сказал он. – И не знаешь, какие тут люди. Поверь, связываться с ней себе дороже.

– Если я захочу попробовать какую-нибудь ерунду, к Карле я за этим не сунусь, – ответила я. – Попрошу тебя. Ты наверняка знаешь, где достать.

– Знаю. Но тебе это не надо.

Я фыркнула.

– Как скажешь, папочка.

Мы вышли на улицу и, оказавшись за старым спортзалом, закурили. Присев на корточки, я положила на землю книгу, раскрыла её на середине и взяла у Ронни зажигалку.

– Что ты делаешь? – спросил он, стоя надо мной мрачной чёрной громадой, удачно заслоняя от солнца и ветра.

– Устраиваю акцию протеста, – отозвалась я, поджигая страницы. Из-за зыбкой тени Ронни, падающей на книгу, бумага казалась мраморно-серой.

Понятия не имею, как книга, которую я вышвырнула из окна, очутилась в моём шкафчике. Теоретически, её мог бы найти кто-нибудь из соседей и, обнаружив надпись «Тобиас Драйден» на форзаце, принести к нам домой, но уж точно не в школу и не в мой запертый шкафчик.

Страницы легко занялись, и оранжевое полотнище пламени затрепетало на ветру. Ронни, потеряв интерес к моему занятию, молча курил в сторонке. В наушниках – один у него, другой у меня, – играла песня «Burn» той самой группы. Ронни специально её включил, и я не могла не оценить его тонкую иронию.

Когда книга догорела, я вытолкала носком кеда обугленные останки к сплющенным жестянкам, обрывкам тетрадей и прочему мусору. Потом быстро, в две затяжки, докурила сигарету, выбросила окурок и, вернув Ронни наушник, побежала на репетицию. Без мрачной тягучей музыки The Сure, пульсирующей в ухе, было как-то пусто.

2. Я осторожно просочилась в актовый зал. Репетиция была в разгаре, и моё опоздание осталось незамеченным. Плюхнувшись в кресло в первом ряду и с наслаждением вытянув ноги, я запрокинула голову и устало закрыла глаза.

Мы ставили «Ромео и Джульетту» – классика, чтоб её. Рядом сел Тим, который играл Меркуцио – я, не открывая глаз, узнала его по гнусавому: «Привет». Тим был красавчиком по мнению любительниц всего квадратного (квадратных челюстей, квадратных плеч, квадратных торсов и квадратных икр). Учителя прочили ему большое будущее в баскетболе, и не зря: в этом виде спорта он и впрямь был хорош. Ещё он неплохо соображал в химии и даже на днях помогал мне с домашкой. Беззлобный увалень – как-то так, пожалуй, можно его охарактеризовать. По-своему даже приятный. Его портила только тесная дружба с не очень-то приятным Дугласом, парнем Дайаны, но особого выбора, с кем дружить, Тим не имел. Спорт – закрытый мир, я знала это не понаслышке. Когда я занималась балетом (и не рассказывайте мне, что это искусство; уровень подготовки посерьёзнее будет, чем в некоторых видах спорта), круг моего общения состоял из девочек и мальчиков, ходивших в ту же школу. Когда я, бросив балет, ударилась в баскетбол, моими единственными приятельницами стали девочки из команды, ревностно не допускавшие в нашу компанию никого другого.

– Хреново выглядишь, – приоткрыв один глаз, заметила я прежде, чем Тим сказал бы то же самое мне. Отсутствие такта – ещё одна отличительная особенность спортсменов.

Он смутился, потирая подбородок. Как только не режется об эти прямые углы своей челюсти?

– А, да? Да, наверное, – невнятно ответил он.

Я знала от королевы сплетен Марго, что на Тима своей жаждой достижений давили родители – мать, воспитывающая пятерых детей, и отец, вылетевший из большого спорта из-за проблем с допингом. Мечтали, чтобы Тим «выбился в люди», поэтому он натурально вкалывал на тренировках. Неудивительно, что Тим мёртвой хваткой вцепился в театральный кружок и ни за что не хотел его бросать – хоть какая-то отдушина. Но и тут он выкладывался по полной вместо того, чтобы расслабиться и валять дурака в своё удовольствие. Правда, играл он так же плохо, как и я. Это ему стоило занять роль Ромео, а мне стоило быть его Джульеттой – два бревна в лесу имени Шекспира.

Но Джульетту отдали Одри.

Стоя на сцене, она внимательно читала распечатки реплик. На ней была серая блузка, из-за которой кожа тоже казалась нездорово-серой, а волосы отчётливо желтили. Глаза Одри ярко накрасила и облепила розовыми блёстками.

– Она ужасна, – сказал проходящий мимо Дуглас. – Кривая, косая, ещё и играет отстойно.

– Абсолютно, – поддакнул ему Тим (ну вот, а я ведь только его похвалила).

Дугласа Марго считала красавчиком, но на мой вкус он был слишком нескладным: слащавое лицо ребёнка жутко диссонировало с длинным мускулистым туловищем баскетболиста, что делало его похожим на гомункула. Он играл Ромео, и вот это было ужасно. Нет, правда: поставить Одри Карпентер и Дугласа Маккоя в пару было худшим решением нашего руководителя.

Одри, заметив, что пришёл Дуглас, засмущалась. Сложив перед собой руки и нервно теребя листы с репликами, она наблюдала за тем, как Дуглас неспешно поднимается на сцену. Издалека он начал громко декламировать свои реплики, паясничая и отвратительно переигрывая. Главную роль он получил из-за Дайаны: она попросила, а Дайане в этой школе отказывать не принято. И теперь я, подперев голову рукой, с чувством испанского стыда за эту кошмарную игру, наблюдала разворачивающийся спектакль одного актёра. Как Дуглас подходит к Одри, как хватает её, как наклоняет – эмоционально, порывисто, будто танго танцует, – и как, расслабив руки… роняет.

Одри упала на сцену с глухим стуком. Громыхнул всеобщий хохот. Одри тоже попыталась неловко улыбнуться, вставая на ноги и поправляя сбившуюся в складки юбку. Вот поэтому я и считала его не очень-то приятным. Дуглас всегда вёл себя с ней, как скотина. И если Дайана унижала Одри психологически, то Дуглас стремился непременно сделать ей больно физически: дёрнуть за волосы, толкнуть, уронить. Причём обставлял он это так, что предъявить ему было нечего. Толкнул – так это он споткнулся. Уронил – так просто не рассчитал силы.

Собрав рассыпавшиеся по сцене листы, Одри поспешила скрыться за кулисами. Я же до победного сидела в кресле, нахохлившись и сделав умное, как мне казалось, лицо в надежде, что про меня забудут. Как бы не так. Наигравшись, Дуглас спрыгнул со сцены и навис надо мной.

– Тебя будто сейчас стошнит, – сказал он, и был недалёк от истины. Меня и правда слегка мутило. – Давай, вставай. Твой выход.

Мне доверили роль кормилицы, но я и с нею не справлялась. Голова гудела от недосыпа, балаган, устраиваемый парнями, раздражал, демонстративные истерики других актёров доканывали, требования руководителя убивали. «Соберись, – гундел он на каждой репетиции, – соберись же!» Выгнал бы меня уже и дело с концом. Я бы только спасибо сказала. Но, наверное, мама произвела на него неизгладимое впечатление, раз за все свои ошибки я получала лишь нудные поучения и ничего больше.

Без особого выражения продекламировав реплики по памяти и даже ничего не перепутав, я застыла на месте, сцепив пальцы в замок и перекатываясь с мысков на пятки. Меня душила скука, и только игра Одри не давала мне окончательно уйти в себя.

Она была настоящей звездой нашей позорной постановки. Она играла так хорошо, так живо, так ярко, что я даже невольно забывала о том, как всё это ненавижу. Что-то неуловимо менялось в ней, когда она входила в роль. Взгляд. Жесты. Интонации. Даже тембр голоса. И вместо забитой, зажатой девочки на сцене сияла беззаботная, нежная, романтичная Джульетта. При этом Одри не заламывала драматично руки, требуя тишины, потому что нужно «войти в роль» (так делала наша леди Капулетти) и не устраивала скандал, если кто-то посмел её случайно сбить (а это уже наш Бенволио, которого отвлекали даже мои зевки за кулисами). Ей вообще ничто не мешало, она просто играла свою роль.

После репетиции, когда мы вышли из школы и остановились в квадрате падающего из окна жёлтого света, я спросила у Одри, берёт ли она уроки актёрского мастерства.

– Брала до переезда, – ответила Одри, теребя нитку, торчащую из лямки её маленького матерчатого рюкзачка. В отсветах уличных фонарей её распущенные светлые волосы казались какими-то бежевыми. – Сейчас только танцы.

– Танцы?

– Ага. Балет – для пластики. Чтобы стать… раскованнее. Грациознее двигаться, чувствовать ритм, ощущать себя в пространстве. – Она вдруг покраснела. – Глупо, наверное, да?

– Что именно?

– Ну… – Одри выдернула нитку и принялась вытягивать вторую, подцепив её выкрашенными в розовый ногтями. – Что такая, как я, хочет стать актрисой. Я альбинос, и фигуры у меня нет, и глаза у меня косят, и вообще…

Я фыркнула.

– Ты в каком веке живёшь? – Насмехаться я даже и не думала, но Одри как-то так странно на меня посмотрела – со смесью обиды и смирения, – что пришлось пояснить: – Инклюзивность в наше время высоко ценится. И актрисы разные нужны. Ты очень круто играешь.

– Правда? – с сомнением спросила она, всё ещё пунцовая от смущения.

– Серьёзно. Когда ты репетируешь, я как будто кино смотрю. Честно говоря, все остальные на сцене тебе только мешают.

У меня завибрировал телефон. Быстро попрощавшись с Одри и оставив её одну, я поспешила за велосипедом, на ходу читая сообщение: Ронни предлагал снова съездить в Ясеневый парк – погулять, послушать музыку, потусить с его приятелями из другой школы. Я ответила: «Окей. Почему бы и нет». Мы договорились, что завтра вечером зайду за ним в магазин, потому что после школы Ронни должен был помочь Барбаре с приёмкой товара.

Когда я убирала телефон обратно в карман, руки мои дрожали, и губы дрожали, и дрожь растекалась вдоль позвоночника. Снова вернуться туда – в то место, в котором мне переломали пальцы и перерезали горло… Я сумасшедшая, если добровольно туда сунусь. Однако я понимала: то, что произошло в Ясеневом парке, могло произойти в любом другом месте. Поэтому я должна пойти и доказать себе… что-то. Что я не трусиха, или что мне всё привиделось, или что мне всё не привиделось. Любой вариант подойдёт. В конце концов, если со мной будет Ронни, это, чем бы оно ни было, не случится снова. В фильмах ужасов всякие сверхъестественные бредни происходят с главными героями лишь когда те остаются одни.

3. Как ни странно, мысль о Ясеневом парке меня немного успокоила, поэтому ночью я спала, а не дёргалась от каждого шороха, подскакивая на матрасе и тревожно всматриваясь в темноту.

На следующий день я, вернувшись из школы домой, обнаружила на кухне маму. Она сидела за столом-стойкой и работала, уткнувшись в ноутбук. Отстой. Я планировала заняться на кухне уроками, но мама не даст мне сосредоточиться: то ей принеси, это подай, не сутулься, кстати, как там постановка, а ещё давай поговорим о школе.

– Вечером поедем смотреть дом, – не поднимая головы, заявила она.

Ещё лучше.

– У меня планы на вечер, – ответила я. – А перед этим нужно сделать уроки.

– Да, уроки… – Мама застучала длинными ногтями по клавиатуре, набирая текст. – Что за планы?

– Пойду гулять с приятелем.

– С парнем? – Она, наконец, соизволила на меня взглянуть. – Если ты начала с кем-то встречаться, скажи мне, хорошо? Я дам денег на…

– Мам, – перебила я её. – Мы идём гулять. И всё.

– Ладно-ладно, я поняла. Но мы договорились, да? Если у тебя появится парень – ты мне скажешь. Тебе шестнадцать, уже пора бы начать общаться с мальчиками. Но – правильно.

– Так что с домом? – спросила я, надеясь отвлечь её. Не из неловкости. Из бессмысленности. Никаких мальчиков, кроме партнёров по танцу, в моей жизни никогда не было, и вряд ли в ближайшее время они появятся. Я не понимала, в чём сомнительная прелесть свиданий, на которые все обожали ходить. Общение? Вступать в отношения ради этого не обязательно. Поцелуи? Обмен слюнями – звучит противно. После поцелуя Карлы я до сих пор не могла избавиться от неприятного ощущения её скользкого языка с таблеткой у меня во рту. Секс? Ещё хуже. Так что я просто делала вид, будто интимно-романтической сферы жизни как явления не существует.

– Ах, да. Ремонт закончили, нужно проверить, всё ли в порядке. Если да, в субботу можно будет переезжать. Наконец-то. Этот дом слишком… старый.

Дом как дом. Вовсе не старый. Да, лестница страшно скрипит, когда ходишь по ней, и сантехника иногда барахлит, а в остальном возраст дома не даёт о себе знать. Винус сделала хороший ремонт и позаботилась о том, чтобы подстроить своё жилище под себя.

– Мне здесь нравится, – ответила я.

– Зато в нашем доме у тебя будет своя комната, а не общая гостиная и какой-то чердак. Что ж, раз ты у нас теперь такая занятая, – мама положила ладони на столешницу, – собирайся. Съездим сейчас.

Я без особого энтузиазма переоделась, сменив серую толстовку на коричневый худи, взяла рюкзак, и на этом мои «сборы» завершились. Мама же в своём ярко-синем, цвета электрик, костюме-двойке с открытыми щиколотками и в бежевых лаковых туфлях выглядела так, словно собралась на торжественное мероприятие, а не в собственный дом для общения с рабочими. Энергия из неё била ключом, она буквально горела предвкушением. А я уныло плелась за ней к нашему новенькому «Шевроле». Смотреть дом мне не хотелось, всё равно мои просьбы и пожелания учтены не будут.

– На. – Мама, усевшись на водительское сиденье, достала что-то из кармана брюк. Я недоуменно взяла протянутый предмет, повертела его в руках, рассматривая наклейку с бананом. Гигиеническая помада. Я ненавидела бананы. И гигиенические помады тоже. – У тебя губы обветрены, пользуйся хоть иногда.

– Ладно.

Я сползла вниз, практически распластавшись по сиденью, отчего ремень безопасности больно врезался в шею, открыла помаду и намазалась этой противной липкой массой. Тошнотворно-химическая банановая отдушка ещё долго свербела в носу даже после того, как я убрала тюбик в карман джинсов, зная, что пользоваться им не буду даже «иногда».

Мама включила радио и нашла станцию, по которой крутили её любимую классическую музыку. Я забыла наушники в кармане другого худи, и теперь, вынужденная слушать этот помпезный ужас, мечтала выскочить из машины на встречную полосу. Классическая музыка (и даже просто сам звук фортепиано) навевала ненужные воспоминания. О занятиях в балетной школе, которые я ненавидела. А теперь – о зимней ночи, о безликих балеринах, о человеке за роялем и о моей крови на снегу.

К счастью, ехать было недалеко, и я не успела окончательно сойти с ума. Даже любимые группы Ронни воспринимались легче, чем Бетховен. Кто-то ещё, кроме моей матери, слушает Бетховена в машине?

– Ну, вот мы и на месте, – сказала она, припарковавшись возле голой, ничем не засаженной клумбы.

Радио смолкло. Не дожидаясь, пока я выпутаюсь из ремня безопасности, мама пружинисто выскочила наружу. На дом она смотрела с таким восторгом, что я даже на минуту забыла об уроках, от которых меня отвлекала эта дурацкая незапланированная поездка.

– Ну, как тебе? – спросила она.

Похрустывая вишнёвым леденцом, я спрятала ладони подмышками и уставилась на здание, которое мне предстояло называть «домом» минимум ближайший год, а может и дольше. Оно удивительным образом походило на дом, в котором проживала семья Кристалов – кукольный домик со стенами сливочного цвета и тёмной черепицей. Разве что недоставало башенок и кадок с цветами, да и этажа было всего два, а не три.

«Жаль, не будет камина», – промелькнула у меня мысль. В доме дедушки с бабушкой я часто сидела по вечерам у камина, растопленного или нет – не важно. Смотрела на подпалины и на разводы сажи, наблюдала за трепещущим пламенем и слушала успокаивающий треск поленьев. Я могла провести так несколько часов, практически не шевелясь, и дедушка с бабушкой ни словом меня не упрекали, только напоминали об ужине или предлагали взять ещё печенья.

Мама точно не разрешила бы мне часами сидеть у камина и есть печенье.

– А мы можем себе это позволить? – спросила я с сомнением. – Дом… большой.

– Конечно можем, милая. – Мама поднялась по белым ступеням, ведя рукой по белым перилам. Её плечи были будто укрыты рыжей, пламенеющей в солнечном свете шалью – распущенными, убранными под ободок волосами. – Мы же не в Нью-Йорке. Давай, заходи. Покажу тебе твою комнату.

Я хотела спросить, зачем нам такой большой дом, но не успела – она уже скрылась за дверью.

Коридоры ещё были застелены плёнкой, но в гостиной, в ванной и в кухне, по которым мама спешно меня провела, все работы уже подошли к концу. На лестнице, ведущей на второй этаж, с нами поздоровался рабочий, во второй ванной комнате – ещё один, он стоял у раковины и мыл руки.

Гостиная мне даже понравилась: просторная, с обитыми деревянными панелями стенами, на которых висели светильники с цветными стёклами, креслами возле огромного окна и пока ещё пустующими книжными стеллажами. И моя спальня тоже в целом была симпатичной. В ослепительном солнечном свете, бьющем в окна, танцевали пылинки. На мгновение мне показалось, что я в комнате не одна и что слышу перебор фортепианных клавиш, но потом вошла мама, и мимолётная иллюзия растворилась в шуме ремонтных работ.

Подняться на чердак мне не позволили – мама за руку утащила меня к рабочим, обсуждать какие-то вопросы. И, пока она общалась, я сидела на подлокотнике дивана в гостиной, лениво болтала ногой и прокручивала в голове одно-единственное слово: дом. Мы будем жить в настоящем большом доме. Никаких соседей сверху или снизу, никакого консьержа, никаких общих лестничных клеток. Наша квартира в Нью-Йорке была отличной, но всё равно вокруг было полно людей. К маме постоянно приходили посплетничать соседки, а потом эти же соседки зачем-то здоровались со мной, заваливали вопросами, в общем, впустую тратили и моё, и своё время. Меня даже пытались подружить со своими детьми или нагрузить просьбами – передай матери то-то и то-то. Как будто я нанялась работать почтальоном, и сама этого не заметила.

Дом.

Может, после окончания школы стоит поехать к дедушке с бабушкой, подумалось мне вдруг. У них ведь тоже свой дом. Займусь сельским хозяйством. Дедушка с бабушкой будут мне рады, и кукуруза – лучшая компания для человека вроде меня. Правда, мама попросту не позволит – она уже выбрала мне колледж и присмотрела ещё несколько запасных вариантов, ни один из которых меня не прельщал. Сама она очень рано уехала от родителей в Нью-Йорк к дяде с тётей – чтобы заниматься балетом. Вот только ей родители позволили выбирать, а мне такая роскошь была недоступна.

– Мам, – вклинилась я в разговор, – мне нужно делать уроки, а мы здесь уже часа полтора.

– Вечером сделаешь, – отмахнулась она.

– Я же говорила, что у меня планы на вечер.

– Какие?.. Ах, да. Мальчик из школы. Ничего, перенесёте свои гулянки.

И – как ни в чём не бывало продолжила обсуждать с рабочими окончательные сроки сдачи проекта. Я встала с подлокотника и вышла в коридор. Пахло свежей древесиной, полиэтиленом и лаком. Запах был таким тяжёлым, что кружилась голова, и я поспешно вышла на улицу.

Я собиралась просто посидеть на крыльце и подышать воздухом, но вспомнила об этом лишь когда уже свернула за угол соседнего дома. Мысленно считая шаги, я брела по переулку, не особо понимая, куда и зачем иду и даже не запоминая дорогу. Когда меня охватывала злость на маму, мозг будто бы отключался, и организм получал автономию. Я не спорила с ней – просто уходила. Обычно – спать. Бесконечная глубина небытия надвигалась на меня во сне, поглощала меня, отгораживала от мамы, от отца, от всего, что мне не нравилось.

Остановившись возле обрамлённой кустами скамьи, я достала из кармана телефон. Согласно карте, на соседней улице должна быть остановка, с которой можно уехать в нужную мне сторону.

Не убирая телефон, чтобы ориентироваться по отображающему моё текущее местоположение значку, я пошла искать выход к соседней улице. Карта не соврала: остановка действительно была. Совсем не такая, как на старых фотографиях отца – не ветхая, не покосившаяся, не обклеенная миллионом пожелтевших от времени объявлений. Обычная, скучная. Вовсю светило солнце, и я спряталась от него под козырьком.

Долго ждать не пришлось: автобус приехал минут через пять, заполненный лишь наполовину. Я прошла вглубь салона, выискивая свободное место у окна, и, усевшись, прислонилась лбом к нагретому солнцем стеклу. Дороги в Эш-Гроуве были не очень хорошие, и автобус периодически потряхивало на ухабах, но было в этой неровной езде что-то убаюкивающее, словно сидишь в огромной колыбели, которую качает великан и иногда по неосторожности толкает слишком сильно.

Было холодно. Мороз пробирался под худи, обжигал кожу, покалывал ладони и кончики пальцев. Под ногами хрустело, скрипело, стонало – снег словно ворчал, недовольный тем, что по нему ходят. Воздух вырывался изо рта клубами белёсого пара. Всё кругом погружено в дрёму.

Я дёрнулась и распахнула глаза. Автобус стоял на остановке, выпуская пассажиров. На часах было четыре сорок восемь, значит, прошло всего десять минут с тех пор, как я села, а по ощущениям – несколько часов.

Я наклонилась вперёд и с силой потёрла пальцами глаза. Сон – тревожный, неуютный, морозный, – выбил меня из колеи. Не распрямляясь, занавесившись волосами, я сверилась с картой на телефоне. Осталось две остановки.

На миг мне почудилось, что оконное стекло покрыто тонким, едва различимым узором инея, но на ощупь оно оказалось тёплым и гладким. «Да что я делаю?» – разозлилась я и опустила руку на колено.

Оставшееся время поездки я сидела как на иголках, и на своей остановке пулей вылетела на улицу.

4. Когда я уже стояла на кухне и наливала себе апельсиновый сок, телефон разразился трелью.

– Ты где? – спросила мама.

– Я же сказала, что поехала домой.

– Правда? – озадаченно отозвалась она. Как легко её порой дурачить. – Ладно, я, наверное, отвлеклась. Не забудь об уроках.

– Как раз ими занята.

Расправившись с английским, я поднялась на второй этаж и заглянула к отцу. Он лежал на застеленной кровати, расфокусированным взглядом уставившись в экран ноутбука, и на моё появление никак не отреагировал. Его ремиссия испарилась, и он снова превратился в безынициативный корнеплод.

Мне стало совестно за своё осуждение: я-то всю жизнь так живу – амёба, охватившая кровать своими ложноножками, – а всякую богомерзкую деятельность вроде школы и театрального кружка просто терплю, как неизбежное зло. Не мне его осуждать. Понятия не имею, что буду делать в колледже. Наверное, я могла бы поступить на геолога или кого-то подобного, и даже вполне успешно доучиться до конца, но маму удар хватит. Не может быть, чтобы в семье кинорежиссёра и балерины был какой-то там геолог. Их дочь обязана стать актрисой. Танцовщицей. Сценаристкой. Художницей. Дизайнером. Кем угодно, но непременно творческим человеком. Вот только во мне не было даже огонька этого самого творчества. Не всем дано. Не понимаю, почему это плохо – то, что я обычная. Я не рисую картин и не пишу стихи. И когда меня охватывают сильные эмоции, я не думаю о том, как преобразовать их в текст или музыку. Я вообще отключаюсь от действительности, словно моё тело – хрупкий сосуд из тончайшего льда, неспособный выдержать кипяток человеческих чувств.

У меня есть руки и ноги, но в голове пусто, и мне просто нечем творить.

5. Над Ясеневым парком цвёл закат.

Мы бросили велосипеды у ворот, где кусты надёжно скрыли их от чужих глаз, и окунулись в сонное безмолвие осенней красоты. Я больше не считала, что это – «парк как парк», ничего особенного, и беззастенчиво вертела головой, пока мы шли по разбитому асфальту узких дорог, прячась от слепящего света умирающего солнца. Кажется, я начинала влюбляться. В этот парк с его прекрасным упадком. В невероятно вкусный кофе, который Ронни носил с собой в термосе. В прозрачную синеву неба над головой. В себя, кажущуюся мне самой до странного уместной в этом объятом застывшим пламенем безвременье. Пока мы гуляли, я почти не вспоминала о настигшем меня здесь кошмаре, и осень наполняла меня собой.

Свернув с дороги, мы затерялись среди деревьев и вышли к детской площадке, где Ронни договорился встретиться со своими приятелями из другой школы. Проржавевшие качели, горка со вздутым листом металла, от которой у меня заболел копчик… Да, я не удержалась и скатилась по ней несколько раз. Меня так увлёк процесс, что я даже не сразу заметила ржавую пыль, намертво въевшуюся в ладони. Качалка-балансир была для нас слишком маленькой, поэтому её мы в своём приступе взыгравшего в задницах детства не тронули. Я уселась на качели и обвила рукой цепь, а Ронни улёгся навзничь на карусель, поставив ноги на землю и крутя себя из стороны в сторону, отчего по всей площадке раздавался мерзкий протяжный скрип. Лёжа Ронни с трудом помещался на карусель, под ним она казалась совсем игрушечной.

Было что-то пугающе-непривычное в том, что мы делали – в нашем ленивом дурачестве. Что-то мистическое, некая магия, которой я не могла дать определение. Мне страшно нравилось сидеть там, на этой качели, и чувствовать, как ветер обдувает моё лицо, как шевелит мои каштановые кудри, как обтекает меня шелковистым потоком. В свободной руке я держала надкушенный сэндвич, в который Ронни запихал кусок лосося, белый кремовый сыр и какие-то приправы. Ничего вкуснее этого сэндвича в тот момент я и представить не могла.

На бортике песочницы ровными рядами стояли пустые пивные бутылки, а в самой песочнице валялись банки из-под газировки. Ронни занудно (что очень ему шло, если только нечто вроде занудства может красить человека) собирал весь мусор, который попадался нам на пути, и складывал в чёрный полиэтиленовый пакет, но здесь, на детской площадке, он ничего не трогал, будто банки, бутылки и обёртки от снэков являлись частью пейзажа

Мы недолго пробыли в одиночестве. Когда начало темнеть и вокруг стали зажигаться фонари, на площадку пришли приятели Ронни. Парни принялись пожимать ему руку, а девчонки – обнимать, после чего переключились на меня. Я, прилипнув к своим качелям, чувствовала себя немного неуютно. Слишком много незнакомых людей, которые проявляли ко мне живой интерес. Расспрашивали, как меня зовут, как мы с Ронни познакомились, откуда я приехала, какую музыку я слушаю. За разговором они незаметно рассредоточились по площадке. Кто-то закурил. Зазвенели бутылки. Проходя мимо, один из парней сунул открытую бутылку мне в руки и приложился к своей. Запахло кисловатой горечью дешёвого пива.

– Да фигню она слушает, – сказал Ронни, когда у меня в очередной раз попытались узнать имена любимых музыкантов и названия любимых групп. Я в ответ что-то промычала, не зная, как ответить на столь простой и столь сложный вопрос: любимых исполнителей у меня не было. Я могла лишь рассказать, какую музыку категорически не люблю – инструментальную, особенно классическую. – Но ничего. Музыкальный вкус формируется под воздействием окружения. Так что: Стив, подойди поближе, а ты, Кэтти, уйди куда-нибудь, а не то она заразится от тебя любовью к Тейлор Свифт.

Кэтти показала ему язык и демонстративно подсела ко мне, на соседние качели.

Я не обижалась на беззлобные замечания Ронни. Он постоянно ворчал на мой музыкальный вкус и на отсутствие познаний в интересных ему областях. Почему-то он был свято убеждён в том, что каждый здравомыслящий человек обязан знать, в каком году вышел «The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» Дэвида Боуи. В тысяча девятьсот семьдесят втором. Видите, что он со мной делал? Моя пустая голова стремительно заполнялась тонной полезной, с точки зрения Ронни, информацией. Я не знала, что с этой информацией делать, но и очистить от неё память уже не могла. Всё, чем он делился, вдохновлённый, с сияющими от восторга глазами, впитывалось в меня, как в губку.

– А я ей говорю: пошли ко мне. А она такая: ну пошли, но секса не будет. А чё тогда ко мне идти? Чай, что ли, пить?

Раздался взрыв хохота, будто говоривший очкарик выдал невероятную остроту, а девочка с чёрными волосами сказала: «Ну ты и тупой». Я, утомлённая необходимостью отвечать на водопад вопросов о себе, практически не участвовала в разговоре, лишь изредка кивая или выдавая что-то вроде «г-хм», когда кто-нибудь из компании обращался ко мне. Ронни общался с ними с трона в виде карусели, но чаще и он тоже молчал, предаваясь каким-то своим мыслям. Только сказал мне между делом: «Если эти придурки тебя достанут – уйдём ко мне смотреть кино». Кэтти в ответ сказала, что придурок тут только один, высокий такой, на карусели сидит, и я, наверное, впервые за долгое время, рассмеялась: над задором Кэтти, над кислым выражением лица Ронни. Смех – странная штука. Здорово, когда люди смеются – это как живительный эликсир, наполняющий энергией и их самих, и всех окружающих. Вот только у меня смеяться получалось редко. Будто рефлекс не срабатывал в нужный момент. Хмыканье неопределённого эмоционального окраса – мой потолок.

Тощий очкарик (не так уж просто за раз запомнить с десяток имён, особенно когда обращения вроде «придурок» звучат чаще) передал по кругу объёмный пакет, доверху набитый мягкими зефирками – маршмэллоу. Сочетание зефира с пивом показалось мне отвратительным.

– А что такого? – обиженно сказал он. – Это очень вкусно.

– Да, но не с пивом же, – ответила я.

– Именно с пивом, – продолжил он настаивать. – Чем хуже пиво, тем круче оно сочетается со сладким.

– Да говно, а не сочетание, – ответил другой, впиваясь зубами в ломтики зажаренного до хруста бекона, которые доставал из картонной коробки. Я уже объелась этого бекона. – Он у нас со странностями.

– А мне нравится, – заявила Кэтти.

– Ты у нас тоже со странностями.

Вдруг спину мне обожгло холодом.

Вполуха слушая разгорающийся спор Тощего Очкарика и Владельца Бекона (кажется, его звали Стив – парень в футболке с надписью «Ramones» и в тяжёлых ботинках), я обернулась. Позади клубился рыжеватый из-за отсветов костра полумрак. Бездумно приняв новую бутылку пива из рук Кэтти, я всмотрелась в сумерки, сама толком не понимая, зачем.

Как и в прошлый раз, он сидел за роялем. Будто в полудрёме – низко склонив голову и уронив руки на колени. Фигура, сотканная из тьмы: в чёрном фраке и жилете, в чёрной сорочке с оборками и воротником-стойкой. Словно аккомпаниатор на пышных, дорого обставленных похоронах. И за ним – плакальщицы, выстроившиеся ровным рядом и сложившие босые, посиневшие от холода ступни в третьей позиции. Склонённые головы, скорбные лица кладбищенских ангелов, надломленные тёмные брови и волосы, стянутые в одинаковые тугие узлы, – каждая из них была будто высечена из мрамора безумным скульптором.

Мир замер в торжественной тишине. Декорации выставлены, кордебалет ожидает приму. Не меня, конечно же. Кого-то другого.

Я поставила бутылку на землю и встала. Никто не обратил внимания на то, как я торопливо вышла из кольца золотого света. Страха не было, только любопытство. Интерес пьяного человека, которому море – или сугробы, – по колено. Не знаю, сколько я выпила – недостаточно для того, чтобы начать исторгать из себя содержимое желудка, но достаточно, чтобы творить глупости. И если я умру, это будет только моя вина.

Низко висела полная луна. В её хрустальном свете серые облака казались прозрачными, как дымка, а небо – непроглядно чёрным и беззвёздным. Глянцево блестели обледенелые бутоны увивающих ротонду роз. На недвижимых ресницах пианиста медленно плавились от тепла век крупные снежинки. Чёрные волосы, волнисто ложащиеся на плечи, тоже были припорошены снегом.

– Это всё твоё, если захочешь, – раздался голос.

Всем телом вздрогнув, я обернулась. У кромки леса в тени искорёженных судорогой деревьев таилась женщина: невысокая, с золотыми волосами, убранными в украшенную перьями и россыпью кристаллов-льдинок причёску, с бледной кожей и грязной чернотой косметики, размазанной вокруг серых глаз. Она стояла, держась за узловатый ствол изящной тонкой рукой.

– Кто ты? – спросила я.

В прошлый раз в этом жутком холодном месте никто со мной не разговаривал. Я даже не была уверена, что балерины – это живые и мыслящие существа, а не безликая сила, способная лишь терзать и убивать.

Спохватившись, я принялась озираться, но найти огонёк разведённого ребятами костра не смогла. Будто меня отгородили от всего остального мира снежной пеленой зарождающейся вьюги.

– А ты? – Женщина по-птичьи склонила голову. Её лицо мелко подрагивало, будто она пыталась выразить сразу с десяток разных эмоций. Уголки губ то дёргались вверх, то опускались вниз. В нервном тике дрожали веки. Не человек, а кукла со сломанным механизмом. – Зачем ты пришла?

– Я пришла?! – вырвался из моей груди негодующий вскрик. – Я не хочу здесь быть!

Женщина покачала головой, и кристаллы, украшавшие её волосы, вспыхнули радужными бликами.

– Лжёшь.

Я ничего не понимала. Какой идиоткой нужно быть, чтобы захотеть вновь окунуться в этот дикий, болезненный кошмар? Кроме того, если бы мне хотелось, скажем, умереть, в последнюю очередь я бы стала воображать себе балет, который ненавидела всей душой.

Женщина вышла из тени воздушным фуэте, и я увидела, что она обута в пуанты, маслянисто блестящие чёрным атласом. Щиколотки и голени опутывали чернильные ленты. Тело облегало оперённое угольное трико, поверх которого вилась дымкой длинная юбка-тюник из антрацитовой газовой ткани. Женщина принялась танцевать вокруг меня – трепетная, болезненно дрожащая, будто каждый сделанный шаг причинял ей невообразимую боль и резал острыми ножами-копьями, проникающими сквозь стопы в голени, в колени, в бёдра, в рёбра, в сердце. Как русалочка из сказки – воплощённая боль.

– Да, – шепнула женщина, вторя моим мыслям. – Воплощённая боль.

Она порывисто протянула ко мне руки, потом взметнула их, выгибаясь под слышимую ей одной музыку, и вновь обратила ко мне раскрытые ладони. Я, пьяная и загипнотизированная непостижимым совершенством движений этой мрачной Сильфиды, сделала глупость: протянула руки в ответ. И она повела меня в танце, задавая ритм и темп. Мы двигались хаотично, без какой-либо цели и смысла, но вдруг я начала понимать, что танец чётко структурирован и подчиняется своему алгоритму. В скрипе снега под нашими ногами я даже почти различила музыку – на грани слышимости, на краю восприятия.

Удерживая меня за талию, женщина мчалась вперёд, и я, стремясь угнаться за ней, неуклюже скользила по насту. Было сложно: я отвыкла танцевать в таком бешеном ритме. Отвыкла слушать своё тело. Отвыкла гнаться за кем-то, кто сильнее и быстрее.

И тогда я увидела, что пианист шевельнулся. С покачнувшихся прядей волос посыпались снежные хлопья. Дрогнули заиндевевшие ресницы, и меня пронзило морозным взглядом голубых глаз. Всего на секунду, которая могла оказаться игрой воображения, но я готова была поклясться, что он смотрел на меня, и за это мгновение взгляда глаза в глаза меня выжгло изнутри зимней стужей.

А потом наваждение спало, колкий взгляд пианиста померк, и его глаза снова закрылись, но со мной что-то случилось. Что-то необъяснимое и непоправимое. Сердце зашлось в бешеном стуке, дыхание спёрло, и я остановилась как вкопанная, жадно втягивая носом воздух.

Спину обдало кислотной волной чужого приближения. Я рванулась прочь, но женщина схватила меня сзади, крепко обняла, отрезая путь к отступлению, уткнулась носом в волосы. От неё пахло палёным деревом и розовым маслом.

– Мне жаль, – сказала она негромко. – Но ты не старалась.

Я не успела разглядеть, что именно она держала во взметнувшейся правой руке. Кажется, ножницы. Следующим, что я почувствовала, была боль – горячая, влажная, хлюпающая боль красного цвета, стремительно вытекавшая из моего горла пульсирующими толчками. Я попыталась что-то сказать – даже не знаю, что именно, наверное, иррациональное «помогите» или бессмысленное «за что». Заснеженная земля ударила по коленям, когда я упала на четвереньки, одной рукой зажимая вспоротое горло. Кровь всё лилась и лилась, а я всё не отключалась, хотя в ту секунду отчаянно жаждала смерти, чтобы избежать ужаса длительной, пронизанной болью агонии.

Сквозь пелену выступивших на глазах слёз я видела, как легко, ступая на носках пуант, эта подлая королева чёрных лебедей, эта искажённая Терпсихора, прошлась вперёд. Видела её стройные ноги и перелив атласа пуант. Видела, как она, уже позабыв обо мне, танцует под хрустальной луной вокруг скованного зимним сном пианиста.

И я умерла.

6. Воздух хлынул лёгкие. Распахнув глаза, я дёрнулась в сторону, и когда меня поймали чьи-то руки, заорала.

– Тихо, тихо, это я, – раздался над ухом знакомый голос. Господи, Ронни… Ронни! Это был Ронни! Я повторяла его имя про себя, как заклинание, способное защитить меня от ножниц, кромсающих тело, от боли, от смерти, от страха. – Что с тобой? Тебе плохо? Вызвать врача?

Я сжалась в комок, пряча лицо, а он обнимал меня и успокаивающе гладил по спине, к которой ещё мгновение назад прижималось грудью это чудовище на пуантах.

Почувствовав, что меня вот-вот вырвет, я отодвинулась. Вокруг сгущалась прозрачная темнота, пахло сухими листьями, пивом и дымом костра. И на горле – никаких ран, как и в тот раз. Только худи промокло от пота и крови.

– Эй, – раздался оклик Стива. Он, совершенно сбитый с толку, подбежал к нам. – Вы чего? Всё о'кей?

– Точно врача не нужно? – игнорируя его, спросил Ронни.

Устыдившись своей истерики, я покачала головой.

– Всё хорошо.

Я медленно вдохнула и так же медленно выдохнула, пытаясь унять бешеное сердцебиение и успокоиться. Чёрт, ну надо же было этому, чем бы оно ни было, случиться здесь и сейчас! Взяла и поставила Ронни в неудобное положение перед его друзьями. Стыдоба и полный отстой.

– Иди. – Ронни махнул парню рукой. – Мы тут разберёмся.

– Ладно, – с сомнением ответил тот. – Но если что – зовите, лады?

У меня перед глазами стояло лого Ramones, напечатанное на чужой футболке. Он уже ушёл, а я всё не могла сосредоточиться, лишь бестолково прокручивала в мыслях название группы, как имя Ронни минуту назад. Это слово вытеснило из головы все прочие мысли и теперь пульсировало в висках, отдаваясь тупой болью.

Ронни меня не торопил. Стоя рядом, он раскурил сигарету и предложил мне, а когда я дрожащими руками её взяла, закурил вторую. Табачный дым подействовал успокаивающе: тошнота понемногу отступала, дыхание выровнялось, сердцебиение унялось. Уже совсем стемнело, я не знала, сколько сейчас времени, но раз мне до сих пор не позвонили, значит, даже не заметили моего отсутствия.

– Извини, – сказала я.

– За что?

– За то, что устроила тут представление.

– Нельзя извиняться за такие вещи. Расскажешь, что случилось?

Я покачала головой. Как такое можно рассказать? Любой адекватный человек решил бы, что я спятила. Чёрт, да я и сама бы так решила, начини Ронни вопить и заяви о проклятой книге и о балеринах-убийцах.

– Давай уйдём, – попросила я. Получилось как-то очень жалобно – я никогда не слышала от себя таких интонаций. – И ещё… можно мне твою толстовку?

– Да, конечно. – Он расстегнул молнию, стянул с себя толстовку и, оставшись в одной футболке с логотипом The Cure, протянул мне. – За рюкзаком сбегаю и пойдём.

Мне не хотелось оставаться одной, и я уныло поплелась за ним, на ходу снимая через голову худи и надевая толстовку. Парни и девчонки, весёлые и пьяные, принялись махать мне руками. Только озабоченный Стив подошёл и спросил:

– Всё окей, да?

– Отстань, – ответил Ронни, закидывая за плечо рюкзак.

– Нет, серьёзно. Вы поссорились или ещё что? Просто не хочу проблем.

– Всё нормально, – сказала я. – Просто померещилось кое-что. Так бывает, когда выпьешь и попрёшься пописать в кромешной темноте.

– Может, парк с тобой связался.

– Что?.. – переспросила я, решив, что ослышалась или неправильно поняла.

– Парк, – на полном серьёзе сказал Стив. – Место старое. Говорят, тут призраков видели.

– Не говорят, – отрезал Ронни. – Ты это только что выдумал.

– Да я подбодрить её хотел!

– Фигнёй о призраках? Так себе идея.

Стив бессильно развёл руками, и нам в спину донестись его беззлобное: «Козёл».

Мы вышли на скудно освещённую дорогу, оставив компанию развлекаться дальше. Глядя под ноги, чтобы не споткнуться о выбоины в асфальте, я пыталась собраться с мыслями. Эта женщина, балерина на чёрных пуантах, была такой реальной, такой… живой. И вместе с тем чувствовалось в ней нечто искусственное и сюрреалистическое, как в тех, других балеринах, что напали на меня в первый раз, но не тронули сегодня. Эта их кипенная белизна кожи, этот иней на пачках – будто грим и костюм для фантасмагории. Ну я и дура, конечно. Нужно было бежать без оглядки, как только увидела человека за роялем. Знала ведь, чем всё закончится, но спьяну совсем об этом не думала. Хотела посмотреть на него. Хотела… да не знаю, чего я хотела. Но уж точно не получить ножницами в горло.

– В общем… – Я обняла себя за плечи. Подобрать слова оказалось невероятно трудно, словно от меня требовалось объяснить Ронни теорему Ферма. – Мне кое-что привиделось.

Деревья расступились, и мы оказались возле фонтана. Покидать парк пока не хотелось, но и садиться на лавку – тоже. Во мне бурлила какая-то дурацкая жажда деятельности. Электрический ток стремительного танца и выброс адреналина основательно встряхнули мою нервную систему. Стоять на месте я не могла, и, чтобы не дёргать бестолково руками и ногами в попытках сбросить напряжение, полезла на фонтан.

– Не помню, рассказывала или нет… я занималась балетом, – сказала я, усевшись на верхушке фонтана и глядя сверху вниз на Ронни. Он, весь в чёрном, почти сливался с темнотой, и лишь свет разбитых фонарей очерчивал золотом абрис его фигуры. – Ненавидела это. Нет ничего хуже грёбаных танцев.

Скинув с себя рюкзак, Ронни сел на бортик фонтана. Устроившись поудобнее, он скрестил вытянутые ноги и полез в рюкзак за термосом с остатками кофе.

– Мама – бывшая балерина. Она получила серьёзную травму, потом родила меня и уже не смогла вернуться на сцену. – Я потёрла лицо ладонями и принялась шарить по толстовке в поисках вишнёвых леденцов, однако вспомнила, что она не моя, и что леденцы остались в карманах худи, которое я в запале швырнула в кусты. – И теперь мне мерещится всё это. Балет… Думаешь, стоит сходить к миссис Гарнер? Это ведь не нормально, что у меня галлюцинации.

– Честно говоря, не рекомендовал бы. Ты видела, до чего миссис Гарнер довела Марго? Нервная, дёрганная. Я сам становлюсь нервным, когда вижу эту женщину. И её вечно наклеенная на лицо улыбка – жуть.

Я покачала ногами, разглядывая свои ноющие после физической нагрузки ступни. Эта фантасмагория выглядела дебильной насмешкой. Из всего возможного – именно балерины. У меня даже пальцы ног заныли фантомной болью.

Вспомнилось, как мама орала на меня за слабые успехи. Как злилась, если меня ставили в кордебалет. В её понимании я была обязана быть исключительно на первых ролях, потому что во мне столько нереализованного таланта! Не знаю, был ли этот мифический талант, или мама себе его выдумала, но крохотный огонёк моего детского интереса был задут, залит водой и сверху засыпан песком, чтобы уж точно больше ни за что и никогда не вспыхнуть. Её не волновало, что мне больно. Не волновало, что я практически не ела, в свои-то двенадцать-тринадцать лет. На все жалобы она лишь улыбалась с какой-то странной гордостью и говорила: «Балет – это красота, а красоты без боли не бывает» или «Соперничество либо ломает, либо закаляет. Тебя оно закалит». Не знаю, с чего она решила, будто я не сломаюсь. Сломалась ведь, в итоге. Сейчас мне шестнадцать, и уже два года я не танцую. Никогда в жизни не чувствовала себя так спокойно, как сейчас. Да, моя жизнь пуста. Я ничем не занимаюсь, ничего не хочу и ни к чему не стремлюсь. Да, я пустышка и ничего собой не представляю. Но я и не страдаю. Мне не больно. Я не презираю себя за то, что успешна меньше других детей. А эти бесконечные театральные кружки, в которые мама меня тащит, по крайней мере, не выжимают меня досуха, не пьют мою кровь. Я могу филонить, могу работать на «отвали», и мне ничего за это не будет.

Я ведь просто такой родилась – безыскусной, ленивой, неспособной достичь необходимых маме вершин, неинтересной даже самой себе. Балет мог бы сделать меня кем-то. А вместо этого – стёр окончательно.

– Надо домой. – Я вздохнула. С облегчением, надо признаться. Потому что Ронни выслушал моё сбивчивое нытьё, но не стал ни о чём спрашивать, не покрутил пальцем у виска и не посоветовал обратиться к психиатру. – Придём сюда ещё?

Ронни запрокинул голову и посмотрел на меня с хитрым смешком.

– А я говорил, что ты влюбишься в это место.

7. Ронни проводил меня до двери. «Чтобы всякие бешеные балерины не преследовали», – сказал он, и я почему-то расчувствовалась. Мои эмоции пульсировали чувствительностью, как оголённый нерв; я готова была выплеснуться вся, без остатка – в слезах, например. Но заплакать я всё-таки не смогла. Не знаю, как люди это делают – просто плачут, просто смеются… у меня не выходит.

По-тихому пробравшись на чердак, я переоделась ко сну и плюхнулась на матрас. Мой немигающий взгляд приклеился к лампе накаливания, скудно рассеивающей темноту. Наконец, устав бесцельно таращиться в одну точку, я взялась за «Хоббита» – старую, едва не рассыпающуюся под пальцами книгу. Хотелось отдохнуть от снега и балета – что-то его становилось слишком много в моей жизни. Неоправданно много. Однако мне никак не удавалось сосредоточиться, и, в конечном счёте, «Хоббит» отправился обратно в стопку, кривоватой башней возвышающуюся возле матраса, а на замену ему пришло «Сердце зимы» – целёхонькое, слабо пахнущее гарью.

«Оно приближается. Неотвратимое. Окутанное дымчатым саваном – переплетением ночи и зла.

Взлетают вверх молочно-белые ноги острыми стрелками на четверть часа. Прогибаются спины в немой агонии. Танец тишины сменяется танцем предчувствия. Сверкающие инеем ресницы трепещут, бескровные губы дрожат. Скрип снега – единственный аккомпанемент, доступный безмолвию.

Прикосновение к клавишам лёгким нажатием – взрыв, искажающий танец. Балерины движутся, ломаются, кровоточат. На снегу – крупные капли-вишни, распускающиеся тёмными цветами зова о помощи. Звучит минорный аккорд. Плоть лопается, облезает, обнажает отлитые из стали кости. Лохмотьями обвисает разорванная кожа. Чистота белого запятнана красным. Испорчена красным. Расцвечена красным. Торжество отражается в лицах балерин. Они вытягивают окровавленные руки и танцуют на спицах. А она стоит в тени деревьев – Королева Чёрных Лебедей, безликая и невзрачная. Держит в руках корону из хрусталя и льда, плачет чернильными слезами».