Читать книгу Доска Дионисия. Антикварный роман-житие в десяти клеймах - - Страница 4

Клеймо третье

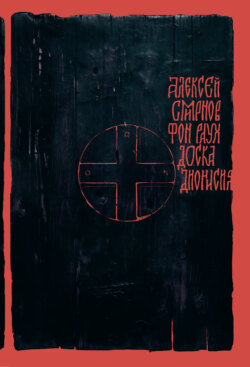

Собор

ОглавлениеГородской собор, да еще небольшая кладбищенская часовня были единственными оставшимися незакрытыми храмами города. Вознесенный высоко над обрывом, с мощными контрфорсами и высокой оградой с башенками собор был издалека похож на древнерусский городок. Он был очень красив, и им любовались все проплывающие мимо гóрода.

Внутри же собор являл совершенно обратное зрелище. Его древние стены были покрыты ужасающими малярными изображениями. На малиновом фоне пучили глаза навыкате раздувшиеся как утопленники святые каких-то серо-землистых оттенков. Орнаменты напоминали узбекские коврики и подходили больше для среднеазиатской чайханы. Иконостас был украшен разноцветными электрическими лампочками, а похожий на Деда Мороза дьякон еще более усиливал балаганное впечатление елочного базара.

В отличие от пестро-варварского оформления, паства была черна и мрачна. Сотни старух в черных платках как галки слетались на богослужения. Среди них редкими белыми поганками торчали седые головы стариков гостиннодворческого типа. Старики были как с картин Кустодиева, какие-то вневременные. Даже не верилось, что в недавнем прошлом они были вышедшими на пенсию совслужащими – бухгалтерами, завскладами, страховыми агентами. Среди старух было несколько, носивших монашеские клобуки, – бывшие монахини, доживающие свой век в соборной сторожке.

Всю эту паству, те пятьсот человек, что постоянно вились вокруг собора, уже десятилетия раздирали непреоборимые противоречия, междоусобицы и распри. Эти пятьсот человек были разделены минимум на десять враждующих партий, ненавидящих друг друга с яростностью родов Монтекки и Капулетти.

Одна партия была за бывшего церковного старосту Архипа Ивановича, другая партия – за нового старосту Петра Ивановича, третья – за заштатного священника отца Андрея, четвертая – за здравствующего протоиерея отца Леонтия, пятая партия боролась против священников за отца дьякона, еще одна партия добивалась свержения регента – спившегося дирижера областного театра, которого научили креститься только при занятии новой для него духовной должности.

Все эти партии составляли фракции, которые периодически собирались на соборном дворе и келейно обсуждали свои «платформы». Распри доводили православных до такого ожесточения, что периодически они сходились для ближнего боя врукопашную. Причем особенно отличались одна совершенно немощная костлявая и тощая до синевы божья старушка и высокий, широкий в кости, краснолицый, похожий на бретонского крестьянина бас правого хора – бывший вор и уголовник, на которого снизошла ввиду небольшой пенсии благодать Господняя. После таких бурных сцен отец Леонтий налагал на всех участников епитимьи – сотни поклонов, охлаждавших темперамент прихожан гулкими ударами лбов о чугунные плиты соборного пола.

Тишайший отец Никон, отпевавший в кладбищенской часовне покойников, называл собор и соборную горку «змеиным гнездом» и, несмотря на выгодные предложения, отказывался там служить.

– Мне с моими покойничками здесь спокойней, а у вас там место видное, не по мне. Там отцу Леонтию по плечу, по его мудрости, – говорил он.

Действительно, всеми делами на соборной горке ворочал настоятель, протоиерей отец Леонтий – цветущий полный сорокасемилетний мужчина. В дела верующих он внешне не вмешивался и совершенно бесстрастно взирал, как казначей с помощниками считали горы медяков, серебра и помятых рублевок и трешниц, из которых состояли тысячные доходы собора. Он даже совестил прихожан, когда они вступали в длительные словопрения по поводу исчезнувших ассигнаций, что случалось нередко.

Всеми денежными делами вершил староста Петр Иванович, худой остролицый мужчина, земляк отца Леонтия, которого тот специально выписал с родного хутора, поселил в городе и настоял, чтобы его выдвинули в старосты.

После больших праздников Петр Иванович всегда приносил отцу Леонтию солидную стопку денег, перехваченную резинкой из-под лекарств, и вязаный чулок, полный серебра.

В собор Леонтий был переведен из бедного сельского прихода молодым, легко краснеющим священником. За годы служения в соборе он оплыл розовым жиром, округлился, приобрел холеность и пренебрежительность манер человека, отмеченного особым избранничеством. Сын ловкого райпотребсоюзовского бухгалтера из-под Полтавы быстро усвоил себе все замашки почти что князя церкви. Став настоятелем, Леонтий почувствовал, что собор и весь город как бы отданы ему на откуп в лен. Он купил большой участок, построил дом с решетками на окнах, провел водопровод, газ, соорудил ванную комнату. В соборе он также объявил, что «с его приходом со средневековьем покончено». Вечным памятником его деятельности в соборе останется похожий по солидности на бомбоубежище подземный туалет: бетонированный, с холодной и горячей водой. По его наставлению соорудили в крестильне две выложенные зеленой плиткой купальни для детей и взрослых. Заменили и решетки ограды новыми из чугунных прутьев.

Особой страстью отца Леонтия была пища. В подвале его дома стояли десятки банок с соленьями, в шкафах – всевозможные настойки. Все эти снадобья в виде пожертвований круглый год тащили ему прихожане.

Женился отец Леонтий на дочери заведующего московским меховым магазином и, видимо, поэтому установил весьма близкую связь с местным скупочным пунктом пушнины. В районе в лесах водились куницы, ондатры и белочки.

Детишек своих Леонтий сызмальства определил в музыкальную школу – готовил себе смену. Обучались они у него также языкам на дому. Вообще, осел он в соборе прочно. К владыке ездил регулярно, почти что по-домашнему и всегда не с пустыми руками – через тестя доставал икорку, балык, французский коньяк. Дома у отца Леонтия был новейший телевизор, бороду он стриг коротко под профессора, длинных волос не носил. Каждое лето ездил на Южный берег Крыма, где вволю перекатывался с боку на бок на пляже. Загорая, выдавал себя собеседникам и собеседницам, к которым был необычайно внимателен, за кандидата филологических наук и историка. В своем же городе не загорал, в кино не ходил, в ресторане не показывался.

Бывая в Москве и проездом в Загорске, Леонтий узнал от своих коллег о том спросе, которым стали пользоваться иконы.

«Так, так, так», – решил он, и теперь одной из основных его страстей стало собирание старых досочек. Он перерыл все церковные сараи, чуланчики под колокольней, извлек оттуда все что мог. Обращался он с амвона и к прихожанам, призывая их приносить и жертвовать в собор семейные образа, все принесенное уносил домой. Когда у него набиралось несколько десятков икон, он складывал их в мягкие чемоданы и вез в Загорск к рослому, похожему на дореволюционного пожарного, монаху отцу Кириаку, который, внимательно рассматривая досочки, их оценивал:

– Двадцать, тридцать, сорок.

В серебряных окладах сумма достигала до восьмидесяти, в редких случаях – до ста рублей.

Рослый монах со статью брандмейстера помимо икон промышлял еще и заграничными магнитофонами, коими снабжал братию, и однажды за партию в пятьдесят икон осчастливил таким устройством и отца Леонтия. Кириак наставлял:

– Заведи, отче, хор хороший с певцами. Записывай, отче, музыку духовную. Читай, отче, также, больше читай. В наш век пастырь все знать должен, все. Двадцатый век оборотистых людей любит. Слыхал я, отче, что в вашем городе Спасский монастырь был богат и благолепен, и слух такой есть, что утаила братия ризницу и иконы. Те, что ты мне возишь, при прадедах наших писаны, а там по пятьсот лет и более образам было.

Леонтий сии слова запомнил и стал усердно выспрашивать у своих прихожан о Спасском монастыре, монахах, о ризнице. К его сожалению, никого из бывших монахов и монастырских людей он не нашел. Одна только старушка хорошо помнила настоятеля архимандрита Георгия, роскошь служб, пышное убранство собора. Свою добытческую деятельность отец Леонтий продолжал с успехом, пока не вышла у него заминка с Кириаком – тот попал в неприятности. Арестовали спекулянта, который снабжал Кириака и братию иностранными магнитофонами в обмен на иконы. Леонтия это напугало, с тех пор он стал иконы складывать пока про запас в шкафы и под диваны.

Войдя во вкус, предпринял также Леонтий несколько рискованных экспроприаций в соборе в связи с произошедшими там неожиданно экстраординарными событиями. Имели эти события долгую подоплеку.

В свое время познакомился Леонтий с вышедшим из заключения бывшим чернецом Спасского монастыря Ермолаем. О появлении Ермолая ему тут же доложила торговка свечным ящиком Евдокимовна, его верная частная шпионка, подслушивающая все разговоры, какие улавливали ее большие желтоватые прозрачные уши на расстоянии более десяти метров. Про себя Леонтий называл Евдокимовну «мой локатор».

– Отец Ермолай в храм не ходит, дома сидит. Говорят, большой силы и святости старец. Людей как сквозь землю видит. От взора его огненного никуда не денешься, так и сверлит, так и прошивает.

Года два Ермолай в собор вообще не ходил, но многие старушки повадились к нему в домик на духовные беседы. Это, по мнению Леонтия, нарушало корпоративную духовную этику священнослужителей.

«Не так нас много, чтобы в городе, как звери в лесу, друг от друга прятаться».

Потом Леонтий узнал, что Ермолай стал прислуживать в кладбищенской часовне у отца Никона. Собственно, ради встречи с Ермолаем и отправился он на Федоровскую – престольный праздник кладбищенской часовни – к отцу Никону на обед.

Обед и застольная беседа с Ермолаем удовлетворили его сверх меры. От природы хитрый и практичный Леонтий изнывал среди людей, явно житейски его глупее. Он с успехом стравливал враждующие партии прихожан, мирил пьющего дьякона с матушкой, угождал архиерею – смирному в трезвом виде старичку, пьющему коньяк, как воду, и во хмелю перерождающемуся в буйного тирана, прибивающего келейников и бросающего в прислугу фужерами и тарелками. Всех их Леонтий знал как провести, ублажить и обмануть. В Ермолае же он почувствовал большой природный ум, превосходящую его хитрость и железную волю. К тому же Ермолай так много знал о прошлом города, о церквях, об иконах, о монастыре. Все это волновало Леонтия. Потом ему было выгодно переманить к себе такого пользующегося авторитетом праведника, пострадавшего от властей монаха.

«Далеко я тебя не пущу. Пусти тебя далеко, так ты меня, голубчик, хоть и в годах, а обязательно слопаешь. И сан на себя примешь. Службы ты отлично, не хуже, а пожалуй, лучше моего знаешь. И к владыке подползешь, и собор в руки заберешь, а хлебней нашего собора мне места не найти. Нет, нет, ты опасен и очень опасен», – так рассуждал Леонтий, ласково приглашая Ермолая в собор помогать при богослужениях.

Выведал к тому времени Леонтий, и за что отбывал Ермолай такой большой срок на Севере. Оказалось – за участие в кровавых делах кулацких банд.

«Вот тебе и праведник! Вот тебе и тихоня!»

Рассказал о Ермолае ему церковный сторож, ветхий и тихий старик-алкоголик. В годы нэпа он был бойким содержателем трактира, пользовавшегося сомнительной репутацией. Привела его в собор торговка свечного ящика Евдокимовна, и он стал одним из вернейших частных сыщиков отца Леонтия. Без целого ряда доглядывающих за всеми отец Леонтий никогда не смог бы держать незаржавевшими пружины власти собора. Дыша на Леонтия перегаром, сторож заплетающимся языком поведал:

– Убивец он. Зря ему советская власть отпускную выдала. Ему бы глину нюхать, а не в церкви служить, ваше преподобие, – икнув, заключил он.

«Так, так, так, – решил Леонтий. – Ты у меня, голубчик, со своей святостью теперь на ниточке», – и, запретив сторожу болтать лишнее, Леонтий стал ждать. Почему-то он был уверен, что в связи с Ермолаем в соборе произойдут вещи необычайные. И дождался.

Через полгода в соборе произошло чудо. Явилась икона Спаса, а на престоле – роскошная утварь: крест и чаша, все сверкающее, в драгоценных камнях.

Старушка-сторожиха рассказывала, как ночью в соборе возникло нестерпимое сияние, четыре отрока с ангелами пронесли в алтарь образ Спасителя, и ангелы накрыли престол золотою парчой. Прихожане и из города, и из дальних деревень валом повалили в собор. У явленного образа Спаса в роскошной с камнями и жемчугом pизе Леонтий и дьякон не успевали отслуживать молебны.

В чудесно обретенных святынях Леонтий распознал акцию опытного идеолога православия, желающего поднять престиж веры, но идеолога архаичного и старомодно наивного.

«В двадцатом веке такими методами верующих не прошибешь. Вот если бы столбняк или паралич какого-нибудь атеиста поразил на глазах публики – вот это действенно было бы».

Как и предвидел Леонтий, интерес к явленным святыням вскоре угас, число молебнов сократилось, и потоков паломников из других городов не последовало. В том, что никакого чуда не произошло, Леонтий был уверен. Ни в Бога, ни в черта и ни во что вообще он не верил.

«Ермолая рук дело», – сразу решил он. И решил правильно.

На самом деле «чудо» было организовано так.

Ермолай, наглядевшись на погрязших в меркантилизме православных и на отца Леонтия, которого он называл «гнусным языческим попом и похотливым сыроядцем», решил встряхнуть затхлую, по его мнению, атмосферу и перенес однажды ночью из тайника в монастыре большой образ Спаса, роскошный потир и напрестольный в жемчуге крест. На должность сторожихи Ермолай устроил одну из своих тайных поклонниц. Однажды в ее дежурство он явился в самый глухой ночной час в собор и, взойдя в алтарь, после истовой молитвы возложил на престол все принесенное, сверкающее камнями, жемчугом и цветной эмалью.

«Теперь они повертятся, теперь их прошибет».

Предварительно он, как тщательно работающий по системе Станиславского режиссер, проработал со старушкой-сторожихой все ее вопли и возгласы. Особенно упирал он на ангелов и отроков в белом.

– Падай! Падай об пол сильнее! Глаза закатывай, вот так кричи: «И в белом отроки! И в белом! И венцы над ними! И голубь, голубь по храму пролетел, и ангелы прошелестели!» Тебе раз двести, а может, тысячу это говорить придется.

И только с большим трудом добившись необходимого эффекта в убедительности рассказов о чуде, он начал действовать. Было у Ермолая, когда он выносил из тайника утварь и икону, чувство мелкого жалкого воришки, обкрадывающего мертвого. Казалось ему, что выдергивает он у дорогой покойницы из ушей серьги или снимает с окоченевшего отцовского пальца обручальное кольцо. Но какой-то голос из черного неба, пересеченного разбрызганными белесыми перьями лунных всплесков, говорил ему: «Надо, надо». Ермолай поддался этому голосу.

Прошло полгода. Старушка-сторожиха, не вынеся нервного напряжения постоянных рассказов о чуде, в которое она сама от непрерывных повторений уверовала, умерла. Ермолай, отпевая ее, с тоской смотрел на ее острый нос, на надоевшие, всегда умиленно-постные, лица прихожан, на оплывшее жиром лицо отца Леонтия, на дьякона, почесывающего незаметно поясницу.

«Скучно. Ох и скучно», – и напрасным казалось ему его тогдашнее волнение, и голос из черного неба нашептывал теперь вслед заунывным возгласам панихиды: «Не надо, не надо, не надо было».

Икону Спаса вставили в застекленный киот, и жизнь собора потекла по обычному руслу дрязг, ссор, сплетен и дележа засаленных бумажек.

Однажды после службы отец Леонтий особенно активно пристал к нему:

– Отче Ермолай! Удружите какой-нибудь старинкой! Не откажите в адресочке любителю прекрасного.

Ермолай зло уставился и подумал: «Тебя, любителя прекрасного, обрить бы и в окопы под огонь. Разожрал пузо, гнусный язычник», но вместо этого спросил:

– Мебелью интересуетесь? Умер тут один старичок, чиновник бывший. Мебель мне отказал барскую. Деть куда – не знаю. Приезжайте завтра же забирать, дешево отдам.

Так отец Леонтий стал обладателем остатков гарнитуров из дома Шиманских.

Все стало в тягость Ермолаю: и барская мебель, и глупые лица монашек, и трясущаяся голова старухи сестры. Нет, он знал, что не дождаться ему ни великой крови очищения, ни карающих черных с серебром стягов Спаса. Сердце его тягостно ныло – ему пора к мертвым, туда, в молодость, в ночные набеги и пожары, в густой колокольный звон торжественных крестных ходов на Спасы с толпами улыбающихся баб в цветных поневах с корзинами яблок и пчелиными сотами. Туда. Туда.

Ермолай постепенно перестал ходить в собор, ссылаясь на нездоровье: «Нет, с этими каши не сваришь. Одна пустая маета и суета».

Он бесповоротно разочаровался в современных верующих, пробудить в них фанатичную антисоветскую волну было ему не по силам.

Икона же, которая послужила «чудом», – совершенно черная доска под роскошным окладом, – была доской письма великого Дионисия. Об этом не знали ни архимандрит Георгий Шиманский, ни его келейник монах Ермолай, ни настоятель протоиерей Леонтий, ни толпы старух, ежедневно прикладывающихся к запотевшему стеклу киота. Так и стояла бы эта икона до скончания века, если бы не непомерная жадность отца Леонтия.

Однажды в собор к нему забрел живописец-неудачник, лысеющий и шепелявый пятидесятилетний человек, и предложил свои услуги в качестве реставратора. Отец Леонтий обошел с ним собор, и бродячий живописец указал ему на древние образа. Долго рассматривал он Спаса, попросил открыть киот и, заглянув на тыльную сторону доски, объяснил, что доска, суда по шпонкам, весьма древняя, не позднее шестнадцатого века. По указанию отца Леонтия он кое-что промыл, а под размер иконы Спаса и еще одной Богоматери подобрал поздние доски одинакового размера, висевшие в пыли на колокольне, скопировал на них под оклад черные лики, основательно их подкоптив и подделав трещины. Заплатив щедро за работу – промывку и подделку ликов, отец Леонтий с миром отпустил живописца, проделавшего на своем веку множество еще более щекотливых дел. Он и пилил доски пополам, спиливая у них изображение, оставив неприкосновенной тыльную сторону, и подделывал иконы самых разных веков и школ, умел также подписывать картины подписями Шишкина, Айвазовского и Репина. Сам он, правда, никогда ничего не крал, но был мастер на все руки.

Через некоторое время ночью отец Леонтий незаметно подменил образа. Подлинные унес домой, а подделки поставил на место. Никто этого не заметил. Так Дионисий перекочевал в его опочивальню и стал за лакированным венгерским гардеробом с матушкиными нарядами и шубками. Увы! Это было только начало его длинного пути.

Примерно через год после подмены соборных образов в темный апрельский вечер к отцу Леонтию на дом пожаловал красивый и наглый молодой человек, бойко объяснивший, что он давно наслышан о просвещенном батюшке. Отец Леонтий недовольно осмотрел гостя, но все-таки его впустил в дом.

– Кто вас ко мне прислал?

Больше всего он боялся, что наглого тридцатилетнего юношу прислал к нему отец Кириак из Загорска.

– Мне много рассказывали о вас ваши прихожане. О вашем интересе к древней живописи, вы ведь собираете иконы, батюшка.

Это немного успокоило отца Леонтия.

– Где ваша рекомендация?

– Ну что вы, батюшка, какая рекомендация? Земля слухом полнится. Я ж деловой человек, батюшка. Вот, гостинец вам привез, – молодой человек достал из портфеля лосося, красную икру, армянский коньяк.

«Приемы у него те же, что у меня. Наверное, в самом деле деловой человек, с таким можно иметь дело».

Гость же, долго искавший иконы в городе и подгородних селах и слободках, всюду натыкался на то, что его упредили.

– А у нас уже был отец Леонтий из собора, с чердака доски забирал.

Или же:

– Мы отцу Леонтию в собор снесли. Он у нас все иконы старые собирает.

Леонтий принял дары, и тон его стал благожелательно-примирительным.

– Ладно, ладно. Вижу, что вы за птица. Так что вам от меня угодно?

– Да знаете ли, батюшка, иконок мне надо. Много мне их надо. Со мной вам дело иметь удобно, сегодня я тут, а завтра меня нет. Никогда не поверю, чтобы у такого просвещенного человека, как вы, не было бы икон. Сейчас же все собирают. Я человек денежный, – Аспид достал бумажник, полный пачек купюр различного достоинства.

«Тысяч пять у него с собой, – опытным взглядом определил Леонтий. – Этак на эти деньжищи он весь собор купить может. Отдам-ка я ему все, что у меня есть».

На такое решение его подтолкнули очень неприятные обстоятельства личного свойства. Дело в том, что отец Леонтий уже года два состоял в связи с кассиршей местного универмага – дамой, годящейся ему по возрасту в дочери. Сблизили их общие финансовые интересы. Поначалу кассирша, дама, приятная во всех отношениях, обменивала килограммы меди и серебра, изъятые отцом Леонтием из церковных кружек, на более крупные бумажные денежные знаки. Ну а дальше, почувствовав родственные души, дело у них пошло веселее, и отец Леонтий дважды покрывал недостачу в кассе: покрывал, конечно, с возвратом, но часть сумм оставалась у его новой подруги. Непредвиденные расходы увеличили аппетиты отца Леонтия, и он все глубже и глубже засовывал руки в доходы собора, что совсем не устраивало старосту Петра Ивановича, который делался год от года финансово самостоятельнее и все с бóльшим трудом терпел опеку некогда пригревшего его земляка-благодетеля. Назревал финансово-трудовой конфликт.

Дошли до отца Леонтия и слухи, что Петр Иванович вступил в весьма тесные контакты с неким отцом Гермогеном, служившим в сельском храме Архистратига Михаила в пятидесяти километрах севернее их города. Этот Гермоген, судя по всему, был мужчиной оборотистым. Знал отец Леонтий из совершенно точных епархиальных источников, что отец Гермоген распродал тысяч на десять нестандартных свечей и это ему благополучно сошло с рук.

«Могут договориться за моей спиной, и тогда все может быть», – к тому же в гараже отца Леонтия было спрятано на весьма большую сумму дефицитных незаприходованных товаров из универмага – дружеская интимная услуга, которая очень его беспокоила.

«Да и икон набралось много, вдруг ОБХСС[2] нагрянет? С товарами я отбрешусь: скажу, не знаю, просили поставить ящики, у хозяев ремонт. А вот откуда икон столько?» – эти тяжелые подспудные мысли и решили судьбу доски Дионисия и еще около ста икон безымянных мастеров более позднего времени. Было среди них штук десять в хороших серебряных окладах. Без утайки вывалил он все Аспиду. Матушка и детишки с некоторым ужасом, как испуганные откормленные оленята, смотрели на позднего неурочного гостя, деловито перебиравшего доски и помогавшего вытаскивать их из-за шкафов и из-под кроватей. Отец Леонтий тоже отметил профессиональную хищность Аспида и вдруг испугался.

«Время позднее… А вдруг убьет, ограбит или деньги у него фальшивые?» – но гость не убил и не ограбил, а заплатил, не торгуясь, полторы тысячи, загрузил доски на «газик» и, блеснув задними красными огнями, исчез в темноте.

Отец Леонтий перекрестился: «С глаз долой – из сердца вон». Что-то волновало его, когда он думал о выкраденной из собора доске Спаса, и, как потом выяснилось, волновало не зря.

Анна Петровна после гибели гукасовского архива прониклась совсем иными настроениями, чем во время ее прежних поисковых поездок. И город, и здания, и люди стали казаться ей враждебными. Ее не покидало ощущение, что за ней следит чей-то вражеский, умный, понимающий ее намерения глаз. Ей стало казаться, что она перенеслась на много десятилетий назад, в двадцатые годы, когда «бывшие люди» были не исторической редкостью, дряхлыми старичками, как сейчас, а их было много, они еще были полны сил, полны надежд и планов повернуть колесо истории назад и провожали подозрительными взглядами всех, кто покушался на их секреты и тайны.

Осмотры опустевшего Спасского монастыря ничего ей не дали, расспросы старожилов также были бесплодны. Более чем пятидесятилетний перерыв смел все воспоминания о прошлом.

Краеведческий музей был скучен, экспозиция его была довольно шаблонна. Унылые запыленные чучела птиц и зверей, шашки и пулеметы ничего не говорили о пятисотлетнем прошлом. Единственное, что неприятно поразило ее среди в общем скучных экспонатов, – это пожелтевшая фотография расстрелянных белыми мятежниками красноармейцев.

«Вот что стояло за изнеженными лицами Шиманских и Велипольских! Ров с трупами, среди которых были и женские».

Обкраденный городской архив она больше не посетила и о странных обстоятельствах пожара тоже никому не сообщила. Ее не покидало чувство, что она сама раскроет тайну, наличие которой она ощущала каким-то особым душевным зрением. Тайна была выпуклая, объемная, как древний вылепленный руками сосуд. Этот сосуд был рядом – протянешь руки и дотронешься до шероховатой глины.

Ни с кем не встречаясь, ни у кого ничего не спрашивая, она целые дни до изнеможения ходила по залитому осенним солнцем городу. Почему-то ей казалось нужным представлять себе все, что происходило на этих улицах и площадях полстолетия назад. Впрочем, этому занятию предаются все любители старины со времен Винкельмана.

Посещение городского кафедрального собора, почти ровесника монастырского, долго ею откладывалось. Она уже привыкла, что многие древние действующие храмы обезображены безвкусными поделками, заказанными невежественными современными церковниками. Ей всегда было больно смотреть, как прекрасная древняя живопись запакощена безобразной мазней.

«Когда наконец будет у нас специальное министерство, ведающее древностями? – с этим вопросом она обычно выходила из таких изуродованных храмов. – Совершенно необходимо в каждом районе иметь современный теплый склад-древнехранилище для хранения икон, книг, рукописей, картин, статуй. Такой склад должен бы иметь специальных людей с автомашиной, свозящих беспризорные древности. Существуй такое древнехранилище, и мои Дионисии сейчас там стояли бы, а не блуждали неизвестно где».

Степень изуродованности интерьера собора ее не удивила, она и ждала чего-нибудь подобного, но чудовищные посинелые деформированные лики утопленников в лимонных нимбах на малиновом фоне все-таки ее поразили – нечасто такое увидишь.

Но еще больше поразила ее икона Спаса в левом Никольском приделе, вставленная в новенький деревенски-топорный киот, обвешанный вышитыми полотенцами и бумажными цветами. Она узнала оклад древнего образа из Спасского монастыря – уцелевшие фотографии гукасовского архива она изучила наизусть. Но вот сама черная живопись под окладом показалась ей странной – явный прокопченый зафуренный новодел.

Она стала спрашивать старушек, откуда в соборе этот образ. Ей радостно зашептали:

– Явленный! Обретенный! Чудотворный! Сам явился! Владыко на обретение приезжал, молебен служил. Сам ночью явился и от него света сноп до неба поднялся. За тридцать верст от города видно было. И отроки, огнем осиянные в белом явились, в венцах явились! И голубь, голубь летал после обретения три месяца летал! У нас старушка была, царство ей небесное, так с ней Господь полгода сам с небес говорил. Как она в храм войдет, так и остолбенеет – Господь с ней говорит. И чашу, и крест ангелы на престол возложили. Послал нам, грешным, Господь чудо.

«Тут что-то не так. Надо бы на крест и чашу взглянуть. Вот оно, вот оно, – радостно запели в ней валторны удачи. – Канауровский Спас выкраден из этого оклада, выкраден недавно и нагло, – и, к ужасу богомольных старушек, Анна Петровна громогласно заявила:

– Икону Спаса подменили! Может, она и явленная была, но не эта. Эта подмененная. Ее кто-то подменил, а настоящую, древнюю, украли. Я музейный работник, – она для убедительности показала старушкам музейное удостоверение. – Икону подменили! Та была древность, а эта – новодел.

Старушки заахали, заохали и побежали за старостой. Староста Петр Иванович, к ее удивлению, не ужаснулся святотатственности ее слов, беспрекословно открыл киот, и тут все увидели, что икона меньше оклада и для совпадения доска недавно подпилена, а гвозди, которыми прибит оклад, новые. Петр Иванович пошел даже на большее – вынул щипцами гвозди и снял оклад. Старушки заплакали и в ужасе завыли почти по-звериному. Так оплакивали древние славянские племена при крещении Руси свержение своих идолов. Если лик Спаса был еще как-то похож на старую живопись, то фон был намалеван грубо-малярно, новая краска была свежа и даже попахивала олифой. Выслушав пожелание Анны Петровны раздобыть нашатырного спирту или крепкий растворитель, староста благожелательно, с какой-то затаенной радостью и охотой принес ей шестьсот сорок седьмой растворитель для разведения нитрокрасок. Бесстрашно, как хирург, безошибочно знающий недуг больного, а потому режущий смело, Анна Петровна положила тампон и к ужасу затаившихся старух под поползшей свежей краской показала им лик Богоматери восемнадцатого века католического стиля.

Старушечий голос в ужасе прошептал:

– Это матушка Казанская, она на колокольне раньше висела.

Петр Иванович авторитетно и убежденно заявил:

– Святотатство! Это отец Леонтий подменил! Его рук дело! Он давно иконы из собора крадет! Не будет сегодня обедни, я храм запираю! И к владыке еду! Пускай другого священника присылают!

Что тут поднялось! Анна Петровна потерялась в поднявшихся криках и воплях. К службе собралось уже много народу, и сторонники отца дьякона набросились на сторонников бывшего старосты Архипа Ивановича, а партия сторонников свержения спившегося регента – на всех остальных.

Петр Иванович торжественно унес подмененный образ в алтарь и обратился к сражающимся верующим с примирительным словом:

– Владыко рассудит! Владыко рассудит православного пастыря, поднявшего из мздоимства руку на явленный образ Спасителя!

Анна Петровна поняла, что при ее помощи в соборе взорвалась мегатонная бомба. Монашки с криками вбежали в собор. Последнее, что слышала Анна Петровна, были вопли:

2

Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности – силовое ведомство, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями, прежде всего хищениями, взяточничеством и спекуляцией. Основано в 1937 году, упразднено в 1992-м.