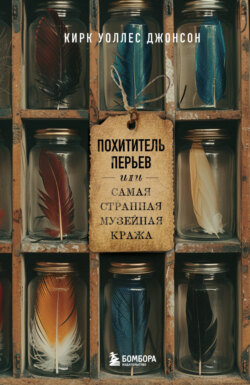

Читать книгу Похититель перьев, или Самая странная музейная кража - - Страница 4

I

Богачи и мертвые птицы

1

Невзгоды Альфреда Рассела Уоллеса

ОглавлениеАльфред Расселл Уоллес стоял на шканцах[6] горящего корабля в тысяче с лишним километрах от побережья Бермуд. Под ногами тлели доски, сквозь щели поднимался желтый дым. Под палубой с шипением закипала резина, так что долетавшие брызги, равно как и собственный пот, казались ему райским бальзамом. Рассел понимал, что пламя скоро вырвется наружу. Вокруг судорожно металась команда брига «Хелен», сгружая припасы и пожитки в две небольшие шлюпки, спущенные с бортов корабля.

Шлюпки так долго жарились на солнцепеке палубы, что дерево растрескалось. Едва коснувшись поверхности океана, они начали наполняться водой. Пока команда в панике искала руль и весла, кок суетился в поисках пробок, чтобы забить щели. Капитан Джон Тернер спешно паковал свой хронометр и навигационные карты, остальные члены экипажа спускали в шлюпки бочки с солониной, водой и галетами. Никто не представлял, как долго придется дрейфовать, пока шлюпки заметят, – если такое вообще случится. На много тысяч миль во все стороны простирался лишь один океан.

Четыре года Уоллес мок до костей под бесконечными тропическими ливнями в лесах Амазонки, пока малярия, дизентерия и желтая лихорадка терзали его бренное тело, – но роковой оказалась совершенно другая стихия, – не вода, а огонь. Происходящее казалось дурным сном: обитатели небольшого зверинца, обезьяны и попугаи, которых Уоллес старательно оберегал от холода и сырости, вырвались из клеток и теперь метались, пытаясь вскарабкаться от огня на бушприт[7], который торчал, словно игла, с носа двухсот тридцатипятитонного судна Уолесс стоял, посреди хаоса, щурясь сквозь проволочную оправу очков на мечущихся птиц. Мысли путались, – кровососущие мыши-вампиры и песчаные блохи, прогрызающие ходы под ногтями пальцев ног, совершенно вымотали его и лишили сил. Внизу, в каюте, остались все его дневники. Годы записей, посвященных исследованию дикой природы по берегам чернильных вод Рио-Негро.

Пока танцующее пламя подбиралось все ближе к попугаям, под палубой оно уже плясало по краям коробок, заполненных истинными сокровищами, добытыми в экспедициях на Амазонку. Тщательно набитые тушки почти десятка тысяч птиц, речные черепахи, бабочки на булавках, заспиртованные жуки и муравьи в бутылках, скелеты муравьедов и ламантинов, стопки зарисовок разных стадий развития странных, ранее не известных насекомых, а также гербарий бразильской флоры, включающий пятнадцатиметровый лист пальмы Raphia taedigera. Без журналов, чучел и остальных образцов была невозможна и дальнейшая научная карьера. Уоллес покинул Англию никому не известным землемером, имея за плечами всего лишь пять лет школьного образования. Сейчас, когда ему исполнилось двадцать девять, он был на волоске от триумфального возвращения на родину настоящим, состоявшимся натуралистом, который дал название сотням неизвестных видов. Но если пожар на корабле не утихнет, он снова вернется никем.

* * *

Уоллес родился в 1823 году, в валлийской деревушке Лланбадок на западном берегу реки Аск, что вьется к югу от Черных гор в среднем Уэльсе и впадает в реку Северн. В семье он был восьмым из девятерых детей. За тридцать лет до этой даты, в ста пятидесяти километрах на север, на берегах Северна, родился Чарльз Дарвин. Через несколько десятков лет жизненные пути этих двух людей столкнутся в одном из самых поразительных совпадений в истории науки.

После того, как отец Уоллеса несколько раз подряд неразумно вложил деньги, дальнейшее обучение юного Рассела оказалось семье не по карману. Из школы его отчислили, и в свои тринадцать он отправился к старшему брату, чтобы стать помощником землемера. Изобретение парового двигателя привело к железнодорожному буму, так что Британские острова принялись расчерчивать на тысячи километров железнодорожных рельс, что делало профессию землемера весьма востребованной.

Пока другие мальчишки в этом возрасте переводили Вергилия и зубрили математику, классной комнатой для Уоллеса стала сама природа. Он постигал основы тригонометрии, пробираясь сквозь леса и долины, чтобы разметить будущие железнодорожные пути. Первые уроки геологии он получал, копая землю, и перед ним раскрывалась древняя история, являя давно исчезнувшие виды, вроде белемнитов, окаменевших шестьдесят шесть миллионов лет назад. Не по годам развитый мальчуган поглощал работы по введению в оптику и механику и искал спутники Юпитера в телескоп, сооруженный из картонной трубки, оперного бинокля и оптических линз.

Уоллес начал заниматься самообразованием во время великого движения «обратно к природе», возникшего на исходе столетия индустриализации и урбанизации. Набитые в закопченные, грязные города, люди тосковали по идиллии сельской жизни своих предков, но путешествие по разбитым дорогам к побережью или отдаленным уголкам Британских островов было непомерно дорого и неудобно. С появлением железных дорог изможденные работой обитатели городов, наконец, смогли вырваться на природу. Следуя библейской мудрости, что «безделье – мать пороков», викторианцы считали сбор разных естественнонаучных предметов идеальным отдыхом. Киоски на железнодорожных вокзалах и станциях были набиты популярными журналами и книгами о составлении частных коллекций.

Мхи и водоросли сушили и помещали под пресс, кораллы, ракушки и актинии выкапывали и рассовывали по бутылкам. Даже дизайн шляп предусматривал специальные кармашки для хранения образцов, собранных на прогулке. Микроскопы становились все более мощными и доступными, способствуя всеобщему помешательству: то, что когда-то было обычным и незаметным невооруженному глазу, вроде ползущего жука или листа, упавшего с дерева, будучи помещенным под линзы, неожиданно являло причудливую красоту. Разные увлечения распространялись, подобно огню. Сначала Франция предалась конхиомании[8], и цены на морские ракушки достигли неприличных размеров. За конхиоманией последовала птеридомания, она же папоротниковая лихорадка, когда британцы начали с маниакальным упорством выкапывать папоротники со всех уголков страны, чтобы поместить их в свои коллекционные альбомы. Владеть чем-то редким стало престижно, и стеклянные шкафы в гостиных, набитые природными диковинами, как пишет известный историк Дин Аллен, «стали считаться необходимым предметом обстановки для каждого представителя зажиточного класса, который претендовал на то, чтобы прослыть образованным».

Когда юный Уоллес подслушал, как состоятельная гувернантка из Хартфорда хвастается своим знакомым, что нашла редкое растение под названием подъельник, его любопытству не было предела. Он даже не представлял, что есть такая наука, как систематика растений, и что «в бесконечном множестве животных и растений существует… какой-то порядок». Скоро у него возникла ненасытная потребность классифицировать, узнать названия всего живого, что встречалось ему во время картографических съемок. Уоллес собирал образцы цветов и после сушил их в своей комнате, где жил вместе с братом. Начав с гербария, он перешел к энтомологии, разыскивая копошащихся под камнями жуков, которых ловил в небольшие стеклянные баночки.

После того, как Уоллесу исполнилось двадцать, он прочитал «Путешествие на Бигле» Чарльза Дарвина и начал мечтать о собственной экспедиции. Собрав полный каталог всего, что шевелилось и росло в Англии, он рвался открывать новые виды. Железнодорожный бум закончился вместе с работой для землемеров, и Уоллес стал думать о неисследованной части мира, которая помогла бы ему разрешить самую большую научную тайну того времени: как образуются новые виды? Почему некоторые виды, – вроде тех, что он находил во время картографической разметки, вымерли? Было ли безумием думать, что он сам сможет отплыть в Южную Америку, по следам Дарвина?

Весь 1846 год Уоллес обсуждал перспективы поездки со своим другом, молодым энтомологом Генри Бейтсом.

Сходив в Британский музей в отдел насекомых, Уоллес признался Бейтсу, что был ошеломлен количеством бабочек и жуков, которых ему удалось осмотреть. «Мне следует выбрать какое-нибудь одно семейство для тщательного изучения, в основном с точки зрения теории о происхождении видов.

Я убежден, что таким образом можно получить определенные результаты».

С направлением друзья определились в этом же году, после публикации «Путешествия вверх по Амазонке» американского энтомолога Уильяма Генри Эдвардса. Книга открывалась дразнящим вступлением: «Это страна покажется действительно многообещающей тем, кто любит чудесное… здесь могущественнейшие из рек величественно катят свои воды сквозь безгранично простирающиеся леса, скрывающие в себе, но дающие жизнь самым разнообразным формам существования животных и растений. Здесь перуанское золото манит, а амазонские женщины отвращают беспринципных искателей приключений, а христианские миссионеры и неудачливые торговцы становятся жертвами индейцев-каннибалов и ненасытных анаконд».

Бейтс и Уоллес должны были отплыть из бразильского портового города Пара и дальше продолжить путь по Амазонке, периодически посылая образцы обратно в Лондон. Их агент, Самюэль Стивенс, должен был финансировать их продвижение, продавая лишние чучела и насекомых в музеи и коллекционерам. За неделю до отбытия в северную Бразилию Уоллес приехал в поместье к Бейтсу, чтобы обучиться стрельбе по птицам и препарированию их тушек.

* * *

20 апреля, 1848 Уоллес и Бейтс взошли на борт судна «Мисчиф», чтобы отправиться в двадцатидевятидневное плавание в Пару. Большую часть путешествия Уоллес провел в своей каюте, страдая от морской болезни. Из Пары они отправились в самое сердце Амазонки, по пути ловя бабочек и преодолевая многочисленные пороги на грубых каноэ. Друзья ели аллигаторов, обезьян, черепах и муравьев, пили свежевыжатый ананасовый сок. В письме Стивенсу Уоллес упоминает, что им постоянно угрожали ягуары, летучие мыши-вампиры и смертоносные змеи: «На каждом шагу я ожидал ощутить под ногой прикосновение холодного скользкого тела, или ядовитые зубы, вонзившиеся в лодыжку».

Спустя два года, пройдя вместе несколько тысяч миль, Уоллес и Бейтс решают расстаться: пока каждый из них не начал собирать что-то уникальное, по сути, они были конкурентами друг другу. Уоллес собирался отправиться вверх по Рио-Негро, тогда как Бейтс устремился к Андам. Время от времени Уоллес отправлял вниз по течению коробки с образцами, надеясь, что посредники сумеют переправить их в Лондон.

В 1851 году желтая лихорадка вычеркнула из жизни Уоллеса несколько месяцев. С большим трудом он готовил себе дозы хинина и разводил в воде винный камень. «Пребывая в этом апатическом состоянии, – писал он – я постоянно то ли бредил, то ли размышлял о своей прошлой жизни и надеждах на будущее, что все они, возможно, пойдут прахом тут, в Рио-Негро». В 1852 он решил уехать с Амазонки на год раньше.

Он нагрузил каноэ, на котором собирался отправиться в Пару, ящиками, в которые были уложены тщательно выделанные образцы и клетками, собранными вручную, где находилось тридцать четыре животных: обезьяны, попугаи всех сортов и размеров, туканы и редкий вид фазана – черная лофура. На остановках в пути, Уоллес узнал, что многие из его посылок были задержаны таможней по подозрению в контрабанде. Чтобы их выкупить, он заплатил небольшое состояние, – и погрузился на «Хелен», которая должна была отправиться в плаванье 12-го июля. С момента его прибытия в Бразилию прошло четыре года.

* * *

И вот теперь десяток тысяч птичьих тушек, яйца, растения, рыбы и жуки, которых с лихвой бы хватило, чтобы получить признание как крупнейшему натуралисту и посвятить остаток жизни исследованиям, жарились в брюхе «Хелен», в тысяче километров к востоку от Бермуд. Все еще оставалась надежда, что пламя угаснет, поскольку команда капитана Тернера сбросила весь груз и вырубила палубный настил, отчаянно пытаясь найти шипящий очаг возгорания среди удушливых языков дыма. Внизу, в каютах, дым был настолько плотным, что моряки могли лишь пару раз взмахнуть топором перед тем, как выбежать, задыхаясь, обратно на свежий воздух.

Наконец капитан отдал приказ покинуть корабль, и команда спустила вниз толстые плетеные канаты, пришвартовывавшие дырявые шлюпки к «Хелен». Уоллес словно очнулся и метнулся в каюту, «жаркую до удушья и полную дыма» в поисках того, что еще можно было спасти. Он схватил часы и несколько рисунков с изображениями разных рыб и пальм. Натуралист чувствовал «какое-то безразличие», возможно, вызванное шоком и истощением, и не взял свои журналы, заполненные наблюдениями, ради которых столько раз рисковал своей жизнью. Все чучела птиц, все растения, насекомые и остальные образцы, оказавшиеся в ловушке в грузовом отсеке, пропали безвозвратно.

Когда Уоллес начал спускаться с борта «Хелен», силы оставили его, и он рухнул в наполовину затопленную шлюпку, ободрав веревкой ладони. Соленая вода, которую ему пришлось вычерпывать, жгла ему руки.

Почти все обезьяны и попугаи задохнулись в дыму на палубе, лишь несколько уцелевших животных все еще жались к бушприту. Уоллес попытался заманить их в шлюпку, но тут бушприт тоже вспыхнул, и всех птиц, кроме одной, поглотило пламя. Последний уцелевший попугай свалился в океан, когда загорелась веревка, на которой он сидел.

Сидя в шлюпках, Уоллес с командой корабля смотрели, как пламя пожирает «Хелен». Суматоха, охватившая людей, пока они спасали свои жизни, сменилась монотонностью вычерпывания воды. То и дело морякам приходилось отталкивать пылающие обломки, когда те подплывали слишком близко. В конце концов, загорелись паруса, благодаря которым судно еще держалось на плаву, и «Хелен» опрокинулась и раскололась, являя собой «зрелище величественное и ужасное… когда корабль перевернулся верх дном, окруженный дымящейся массой груза».

Люди надеялись, что с закатом придет спасение. Шлюпки оставались рядом с судном, стараясь, чтобы на них не перекинулся огонь, до тех пор, пока пламя отбрасывало отблески, в надежде, что какой-нибудь проходящий мимо корабль заметит их и остановится подобрать. Каждый раз, закрывая глаза, чтобы провалиться в дрему, Уоллес резко пробуждался под красными бликами догорающей «Хелен», напрасно оглядываясь в поисках спасения.

К утру от корабля осталась одна обгоревшая оболочка. К счастью, деревянные борта шлюпок разбухли в воде и, наконец, перестали протекать. Капитан Тернер сверился со своими картами. При удачных обстоятельствах до Бермуд можно было добраться за неделю. На горизонте не было ни следа каких-либо кораблей, так что ветхая флотилия подняла паруса и направилась к земле.

Они плыли на запад, через шквалы и шторма, сокращая и без того скудный рацион из воды и солонины. Через десять дней, обожженные солнцем, они встретили груженый древесиной корабль, который направлялся в Англию. Той ночью, устроившись по-человечески на борту «Джордисона», Уоллес почувствовал, что инстинкт выживания уступил место глубокой скорби. «Теперь, когда опасности остались в прошлом, я полностью осознал величину своих потерь, – писал он другу. – Сколько раз, почти отчаявшись… в своих блужданиях по лесам, я итоге получал в награду неизвестные науке, великолепные виды!».

Однако скоро ему снова пришлось оказаться на грани выживания. «Джордесон», один из самых медлительных кораблей в мире, в благоприятных обстоятельствах делавший не более двух узлов[9], был чудовищно перегружен и страдал от нехватки провианта. К тому времени, когда на горизонте показался английский порт Дил, команда была вынуждена есть крыс. Через восемьдесят дней после триумфального отплытия из устья Амазонки с экспонатами, которых бы хватило заполнить небольшой музей, обносившийся, промокший и изголодавшийся Уоллес с пустыми руками едва спустился с полузатонувшего корабля, – распухшие колени с трудом позволяли ему идти.

* * *

После катастрофы прикованный к постели Уоллес пытался подвести итоги, – что же он сможет показать после всех этих лет, проведенных на Амазонке. Несколько рисунков тропических рыб и пальм. Часы. Это все, что ему удалось спасти из огня. Уоллес никогда не мог объяснить, о чем он думал в тот последний, судьбоносный момент на борту «Хелен».

Самюэль Стивенс получил страховку примерно в двести фунтов, – на нынешние деньги около тридцати тысяч долларов – за уничтоженную коллекцию образцов, но деньги были слабым утешением. Компенсацию за несделанные научные открытия, не говоря уже про материал для собственной книги, которую Уоллес планировал написать, руководствуясь примером Дарвина, получить было невозможно.

Что же ему оставалось делать? Для изучения происхождения видов были нужны новые виды, а для этого требовалась новая экспедиция. Однако Уоллес был ограничен в средствах, истощен телом и лишен какой-либо репутации. Терра инкогнита, когда-то включавшая огромные неисследованные территории с туманным описанием лесов и островов, быстро исчезала с карт. Вооруженные корабли Британского флота, властвующие над морями и океанами, заходили в любые гавани и порты, чтобы присоединить девственные территории или вырвать колонии из рук дряхлых империй вроде голландской и португальской. Чаще всего на борту подобных кораблей находился натуралист. Дарвин попал на «Бигль», который отправлялся исследовать западное побережье Африки и Галапагосские острова, по рекомендации своего кембриджского профессора, а затраты всех пяти лет экспедиции были оплачены его отцом. Близкий друг Дарвина, ботаник Джозеф Долтон Гукер в 1839 отправился в четырехлетнюю экспедицию в Атлантику на «Эребе», а затем на несколько лет в Индию и Гималаи на «Сидоне». Члены Королевского общества из знатных семей с толстыми кошельками открывали каждый год сотни новых видов. К сожалению, у Уоллеса не было спонсоров из Кембриджа, которые могли бы рекомендовать его на корабль в какую-нибудь намечающуюся экспедицию.

Если Уоллес хотел оставить в истории свой след, у него не было времени разлеживаться в постели. Как только к нему вернулось здоровье, он начал пробивать себе путь в прославленные салоны лондонских научных сообществ, рассылая письма с приложенными рисунками, которые делал по памяти либо на основе немногих спасенных набросков. Буквально спустя пять недель после возвращения он уже зачитывал статью про бабочек Амазонии перед Энтомологическим сообществом. В Зоологическое сообщество он отправился с презентацией про амазонских обезьян, где высказал теорию, что после отступления великого океана, покрывавшего эти территории, три реки – Амазонка, Рио-Мадейра и Рио-Негро – разбили сушу на четыре разных области. Таким образом, произошло «Великое разделение», которое, по мнению Уоллеса, объясняло вариативность двадцати одного вида проживающих там обезьян, а также их распространение.

Хотя Уоллес все еще не знал ответа на вопрос о происхождении видов, он понимал, что география должна играть ключевую роль и служить важным инструментом в его поисках. Он яростно выступал против небрежности, с которой натуралисты записывали географические данные: «В различных работах по естествознанию, равно как и в наших музеях, данные о местоположении обычно представлены наиболее обще и туманно. Ю. Америка, Бразилия, Гвиана или Перу встречаются чаще всего; но, даже если бы эти образцы были подписаны «р. Амазонка» или «Кито», у нас не было бы ни малейшего представления, говорим мы о юге или о севере». Без точной информации о распространении разных видов невозможно узнать, почему и как они разделились. В понимании Уоллеса, бирки и ярлыки были так же важны, как и образцы, к которым они крепились.

Уже через несколько месяцев после своего возвращения Уоллес стал завсегдатаем лондонских научных сообществ, однако его настоящей задачей был выбор места для следующего приключения. Возвращение на Амазонку было лишено всякого смысла, – его приятель Бейтс все еще оставался там, продолжая собирать свою и без того огромную коллекцию. К этому времени он уже настолько вырвался вперед, что это лишало затею всякого смысла. Так же было бесполезно повторять путь Дарвина, а Александр фон Гумбольдт уже покорил все вершины Центральной Америки, Кубы и Колумбии. Уоллесу нужно было найти лакуну, участок на карте, который еще не прочесали соперники-натуралисты.

Прочитав о «новом мире», с «животным царством, подобное которому больше не встретить ни в одной стране», Уоллес остановился на Малайском архипелаге, который еще только ждал своего исследователя. В июне 1853 года, когда репутация Уоллеса все продолжала расти, он принял предложение сэра Родерика Мерчинсона, президента Королевского географического общества. Предложенный им маршрут по размерам был весьма амбициозен: Борнео, Филиппины, индонезийский остров Сулавеси, Тимор, Молуккские острова и Новая Гвинея. Уоллес планировал провести в каждом месте год или два, – экспедиция, которая с легкостью могла занять десяток лет. Мерчинсон согласился спонсировать его тур на следующем же корабле, который оправлялся в эти места, и предоставить необходимые рекомендации для колониальных властей.

Во время подготовки Уоллес часто посещал Лондонский Британский музей естествознания, в основном разделы, посвященные птицам и насекомым. С собой он постоянно носил экземпляр «Conspectus generum avium», написанный принцем Люсьеном Бонапартом[10], – восьмисотстраничный том, описывающий все известные к 1850 году виды птиц, – делая скрупулезные пометки на полях. Он сразу понял, что в коллекции музея, где были собраны самые странные и прекрасные птицы на свете, – райские птицы – многого не хватает.

В воображении публики Уэльса райские птицы занимали место соответственно своему таинственному названию. У первой тушки, привезенной остатками команды Магеллана в 1522 году и подаренной испанскому королю, отсутствовали ноги, потому что именно так в те времена охотники разделывали тушки райских птиц. В результате Карл Линней, родоначальник современной таксономии, назвал этот вид Paradisaea apoda: «безногая райская птица». Многие европейцы верили, что райские птицы обитают где-то в небесах, постоянно следуя за солнцем, питаясь амброзией и не возвращаясь на землю до самой смерти. Считалось, что самка откладывает яйца на спину самцу, и там же их и высиживает, пока они парят в облаках. Малайцы называли этих птиц manuk dewata, или «господни птицы», а португальцы – passaros de sol, «солнечные птицы». Линней описал восемь видов, которых до сих пор вживую так никто и не видел, а торговцы Малайского архипелага называли их burong coati, или «мертвые птицы».

Парой чучел этих божественных птиц владел папа Клемент VII. В 1610 году молодой английский король Карл I, стоя в уверенной позе рядом со шляпой с чучелом райской птицы, позировал для своего портрета. Волнистые хвосты этих птиц запечатлели на своих полотнах Рембрандт, Рубенс и Брейгель Старший. Натуралисты, так же как и весь Запад, зачарованные этими небесными созданиями, никогда не видели их в дикой природе.

* * *

Четвертого марта 1854 года, через восемнадцать месяцев после своего бедственного возвращения из Южной Америки, Уоллес взошел на борт парохода, принадлежавшего компании «Peninsular&Oriental». На этом пароходе он переправился через Гибралтарский пролив, мимо цитаделей Мальты в Александрию, где пересел на баржу, которая отправилась до Каира вверх по Нилу. Там он сгрузил свое снаряжение в запряженные лошадьми фургоны, которые потянулись караваном по восточной пустыне к Суэцу. Остаток пути Уоллес проделал на стосорокаметровом грузовом баркасе под названием «Бенгал», который миновал Йемен, Шри-Ланку и «богатые лесами побережья» Малаккского пролива перед тем, как доставить его в Сингапур.

Через месяц после прибытия Уоллес отослал Стивенсу почти тысячу жуков более чем семисот видов. Чтобы собрать такое количество, ему приходилось придерживаться изнурительного графика. Уоллес поднимался в 5:30 утра, чтобы разобрать наловленных в предыдущий день насекомых и разместить их в альбомы. Затем готовил ружья и снаряжение, чинил порванные сачки. В восемь завтракал, а затем отправлялся в джунгли и проводил там четыре или пять часов, собирая образцы. Вернувшись, до четырех часов дня он убивал насекомых и нанизывал их на булавки. В четыре ему подавали обед. Каждый вечер перед тем, как отправиться спать, он проводил пару часов, записывая образцы в журнал.

Почти все, отосланное в Англию, скупал Британский музей. Стивенс, ожидая товара, – всего, что могло быть собрано и продано, – поинтересовался, не может ли Уоллес собирать образцы еще и ночью, и получил разгневанный ответ: «Конечно, нет! Может быть, дилетанты и смогут работать еще и ночью, но только не человек, который и так каждый день проводит по двенадцать часов в трудах над своей коллекцией».

Действительно, сбор образцов требовал серьезной работы, но с ума сводило вовсе не это, а необходимость постоянно защищать добычу от падальщиков. Дом Уоллеса, конечно же, оккупировали муравьи, которые прогрызли спиральные ходы прямо в его рабочем столе и уносили насекомых из-под носа. На тушки птиц роем налетали трупные мухи, чтобы отложить мириады яичек. Если их не удавалось вовремя вычистить, то вылупившиеся личинки пировали вволю. Однако, самыми страшными врагами были тощие, голодные собаки, караулившие снаружи: стоило на мгновение оставить освежеванную птицу, как она «немедленно испарялась». Уоллес стал развешивать тушки птиц на стропилах, но если он забывал убрать лестницу и оставлял ее слишком близко, собаки взбирались по ней и удирали, схватив самые ценные экземпляры.

Отдельную опасность представляло собой течение времени. Столетиями таксидермисты сражались за самый лучший способ сохранения тушек для дальнейших исследований. Птиц пытались консервировать, спиртовать, замачивать в аммиаке, лакировать и даже запекать в духовке, однако все эти методы приводили к разрушению кожи и утрате красоты перьев. Только в последние десятки лет ученые усовершенствовали искусство выделки тушек, – на животе до клоаки делали тонкий надрез, чтобы извлечь внутренности, затем из головы пером вычищали мозг, вырезали ушные раковины, вынимали глаза и заменяли их ватными шариками, после чего наносили на кожу птицы мышьячное мыло. В середине XIX столетия в изобилии существовали руководства, содержавшие ужасающие советы: чтобы задушить искалеченную птицу, сложите петлей носовой платок; используйте дробь № 8, если охотитесь на птицу размером менее голубя, на более крупную – дробь № 5; раненую и агрессивную цаплю нужно бить прогулочной тростью прямо по голове, чтобы сломить ее сопротивление. У больших хищных птиц следует подрезать на ногах сухожилия. Гагар стоит начинать свежевать со спины, а не с живота. Языки туканов нужно оставлять в черепе. Не следует вскрывать колибри, их лучше высушить над жаровней и упаковать в камфару.

Видеть, как тушки птиц поедают насекомые или утаскивают шелудивые псы, было так же мучительно, как видеть их в огне. Для помощи в ежедневном деле коллекционирования образцов Уоллес прихватил шестнадцатилетнего Чарльза Аллена. В самом начале экспедиции натуралист счастливо уведомлял мать Чарльза, что «тот довольно сносно научился стрелять… и сможет стать весьма полезным, коль скоро я сумею исцелить его от неисправимой невнимательности». Однако через год Уоллес теряет терпение и умоляет сестру найти Чарльзу замену: «Не желаю связываться с кем-либо похожим на него ни за какие деньги… если он занимается набивкой тушки, то голова будет свернута набок, на шее выпирает комок ваты, как зоб, лапки выкручены пальцами вверх, и так далее. И так постоянно, – если чему-то следует быть прямым, то у него оно станет криво».

Восемнадцать месяцев спустя Уоллес и юный Аллен расстались. Для благополучного сохранения своих образцов Уоллес нанял ассистентом юного малайца по имени Али, чья внимательность к деталям принесла натуралисту долгожданное облегчение. В первые два года своего путешествия Уоллес плавал от Сингапура до Малакки, Борнео, Бали, Ломбока и Макассара, собрав около тридцати тысяч образцов, из которых шесть тысяч относились к разным видам. Помня урок, полученный на «Хелен», он регулярно отсылал ящики с чучелами Стивенсу. Самым быстрым, но дорогостоящим был маршрут «Оверлэнд» компании «Peninsular&Oriental». Семь тысяч миль по морю до Суэца, изнывающий под зноем караван до Александрии и пароход в Лондон – путь, в общей сложности занимавший семьдесят семь дней. В противоположном случае приходилось отправлять груз в четырехмесячное путешествие на кораблях вокруг мыса Доброй Надежды.

Тем не менее, за почти три года экспедиции Уоллес не сумел увидеть ни одной райской птицы.

В декабре 1856 года один капитан, – наполовину голландец, наполовину малаец – сказал Уоллесу, что знает место, где можно поймать вожделенных птиц. Уоллес с Али мигом согласились отправиться верхом на ветхом проа[11] к небольшому скоплению островков, известному как острова Ару, лежащему в полутора тысячах километров к востоку. Путь перед ними был полон шайками кочевых пиратов, непроходимых джунглей с возвышающимися то тут, то там стволами красного дерева и мускатного ореха, малярией, ядами и тысячами неизвестных видов. Где-то в глубинах Ару трепетали недоступные райские птицы и одно из важнейших открытий в истории науки.

* * *

Пока проа осторожно пробиралось на восток мимо острова Флорес и дальше по морю Банда, Уоллес подсчитывал свои припасы: пара ружей, сумка с дробью и охотничий нож. Ящики для образцов были аккуратно сложены в углу бамбуковой хижины, привязанной к палубе проа. Рядом лежали кисеты табака и коллекция небольших ножей и бусин, чтобы расплачиваться с местными охотниками на птиц и насекомых. В бутылках и мешочках были мышьяк, перец, квасцы для консервирования образцов и тысячи бирок, подписанных «Собрано А. Р. Уоллесом». Постепенно приближаясь к «божественным птицам», натуралист оценивал свои запасы провизии: трехмесячный запас сахара, восьмимесячный – масла, кофе хватит на девять месяцев, и чая на год.

Ключом к пониманию того, как на острове Ару и близлежащем острове Новой Гвинеи возникли райские птицы, был ход времени. Сто сорок миллионов лет назад начал распадаться протоконтинент южного полушария, называемый Гондваной. Через сорок шесть миллионов после этого отделилось Австралийское плато и начало сдвигаться к северу. За те восемьдесят миллионов лет, пока Австралийское плато медленно перемещалось в тропические воды, по континенту перелетало огромное количество разных птиц, среди которых были общие предки райских птиц, а также соек и воронов из семейства врановых. Двадцать миллионов лет назад у райских птиц, тогда еще похожих на ворон, началось активное видообразование. За два с половиной миллиона лет до того, как Уоллес впервые приблизился к островам, рядом с северным побережьем Австралии из океана поднялся массив Новой Гвинеи, второй в мире по величине остров после Гренландии. В результате столкновения тектонических плит образовался горный хребет, вершины которого до сих пор продолжают расти, – быстрее, чем что-либо еще на земле. В течение следующего миллиона лет, пока длился Ледниковый период, уровень моря поднимался, падал и поднимался снова. Каждый раз, когда вода опускалась, между Австралией и Новой Гвинеей возникал сухопутный мост, позволяющий перемещаться растениям, животным и птицам. Однако, когда вода поднималась обратно, оставшиеся в Новой Гвинее птицы вновь оказывались в изоляции.

На этих далеких островах не было ни циветт, ни кошек, которые представляют угрозу для птиц. Никаких обезьян или белок, с которыми надо конкурировать за орехи и фрукты. Никаких людей, вырубающих леса и охотящихся ради перьев, тоже не было миллионы лет. Хищников не было, так что самцам было не нужно развивать защитные способности. По этой же причине они не нуждались в защитной окраске, – ведь оставаться на виду абсолютно ничем им не грозило. Острова обеспечивали изобилие, изоляцию и безопасность, создавая наилучшие условия для эффекта, впоследствии получившего название «Фишеровского убегания[12]». За миллионы лет эволюции райские птицы приобрели экстравагантные плюмажи из перьев и сложные ритуальные танцы, проводимые на тщательно подготовленных площадках. Все ради единственной цели, – стремления оставить потомство.

Когда Уоллес в итоге добрался на Ару и начал искать местных жителей, которые могли бы провести его в джунгли, он столкнулся с неожиданной проблемой. Русла рек, пронизывающих острова, кишели пиратами, которые грабили всё подчистую, забирая даже одежду. Сколько бы бус не предлагал Уоллес, обитатели Ару не спешили выстраиваться в очередь, чтобы помочь ему найти каких-то там птиц. В конце концов натуралист отыскал человека, сумевшего провести его вверх по мангровым рощам к деревеньке под названием Ванамбаи, состоявшей всего из пары хижин. Здесь Уоллес обменял нож на место в грубой постройке, где кроме него ночевало еще двенадцать человек. Зайдя в хижину, он увидел на полу посередине два горящих очага.

Уоллес подобрался к райским птицам так близко, что по утрам слышал эхо их крика, доносящееся с верхушек деревьев, – «вак-вак, вак-вак». Мечтая их увидеть, он пробирался по жаре и грязи, преследуемый москитами. Ночами его атаковали песчаные блохи, оставляя на руках и ногах круглые волдыри. Во влажности тропиков эти блохи облепляли ноги так, что те распухали и покрывались язвами, так что в конце концов Уоллес не мог ходить и был вынужден отлеживаться в хижине. Он прошел тысячи миль по пустыням и океанам, чтобы, в конце концов, увидеть райскую птицу в дикой природе, но в последние метры пути его стреножили какие-то блохи. Он шутил, что это месть за все многие тысячи насекомых, которых он поймал, чтобы наколоть на булавки. «Оставаться в заточении в такой неизведанной стране, как Ару, где на каждой лесной прогулке можно встретить редкие и прекрасные создания… – жаловался он в своем дневнике – это слишком жестокое наказание».

Уоллес пустил в ход свои ножи и бусины, обещая награду каждому, кто принесет ему живую райскую птицу. Его помощник Али отправился в лес вместе с туземными охотниками, вооруженный тупыми стрелами и крохотными силками, которыми можно было изловить птицу, не повредив перьев.

Уоллес торжествовал, когда Али вернулся, сжимая в руках королевскую райскую птицу. Эта была небольшая птица неземной красоты: тушка «цвета яркой киновари», голова «насыщенного оранжевого цвета», над глазами пятна «темно-зеленые, с металлическим отливом», ярко-желтый клюв, чисто-белая грудка и кобальтово-синие ноги. В хвосте птицы были два пера с длинными стержнями, которые на концах завивались в две сияющие изумрудные монетки. «Эти парные украшения, – писал Уоллес – совершенно уникальны, и больше не встречаются ни у одного… известного на земле вида».

Его переполняли чувства: «Я думал о долгих веках в прошлом, когда, поколение за поколением, предки этого небольшого создания проживали свою жизнь. Год за годом они рождались, жили и умирали под сенью этих темных и мрачных лесов, где их очарования не видело ни одно разумное существо: сколько в таком существовании бессмысленной растраты красоты!».

От восхищения необыкновенными условиями жизни этих птиц Уоллес встревожено возвращался мыслями к будущему: «Грустно, что, с одной стороны, столь изысканные создания проживают свою жизнь и являют свои чары только в столь отдаленных и негостеприимных местах… с другой стороны, цивилизованный человек, добравшись до этих отдаленных мест… мы можем быть уверены, обязательно настолько разрушит сбалансированную связь живой и неживой природы, что вызовет исчезновение, а затем и полное вымирание этих прекрасных созданий, чью прекрасную форму и красоту лишь он один может понять и ею насладиться».

«Это позволяет нам заключить, – подводит он итог – что абсолютно не все живые создания были созданы для человека».

Перед тем, как уехать с Ару, Уоллес сумел увидеть «танцевальную вечеринку» большой райской птицы, – того самого вида, который три века назад в виде безногой тушки впервые привезли в Европу выжившие члены Магеллановой экспедиции, и которая в виде трофея украсила шляпу Карла Первого. Высоко в просторно раскинувшихся кронах двадцать самцов цвета кофе, с желтыми головами и изумрудными грудками, стали распахивать крылья и тянуть шеи, пока над ними не распустился веер из оранжевых с золотом перьев. После этого они все вместе начали трясти перьями, прыгая с ветки на ветку, так что верхушки деревьев окрасились золотыми отблесками, – все ради придирчивых глаз невзрачных самок, сидевших неподалеку.

Вот так, застыв в восторге перед десятком пульсирующих золотых вееров, Уоллес стал первым натуралистом, которому довелось наблюдать брачный танец большой райской птицы, еще не ведающей масштабов бедствия, которые вскоре на нее обрушатся. «Цивилизованный человек», которого опасался Уоллес, уже подбирался к этим девственным лесам. В портах всего архипелага охотники и торговцы обменивались мешками птиц со шлейфами длинных перьев, убитых в самый разгар брачного сезона, чтобы заполнить европейские рынки.

Прошло двадцать миллионов лет, и на их пути готовились появиться хищники.

* * *

Следующие пять лет Уоллес провел в спартанских условиях в тропических дебрях Малайского архипелага, методично ловя сетями, свежуя, втискивая в мешки, засовывая в сумки и накалывая на булавки, записывая, – и параллельно изучая мельчайшие межвидовые различия.

Он обосновался на небольшом островке Тернате, что находится в одиннадцати с небольшим километрах к северу от Ару. Там он снял четырехметровую хижину на окраине единственного относительно крупного городка, и после утомительных экспедиций наслаждался всеми удобствами своего пристанища, – пальмами, глубоким колодцем с чистой холодной водой и рощицей дуриана и манговых деревьев, растущих неподалеку. Уоллес разбил небольшой огород, где посадил лук и тыквы, а свежие мясо и рыба всегда были у него в достатке.

Однако, в начале 1858 года Уоллес опять тяжело заболел – на этой раз малярийной лихорадкой. Несмотря на тридцатиградусную жару, он трясся в одеяле. В лихорадочном бреду его мучил тот же вопрос, за ответом на который он изначально отправился на Амазонку, – вопрос о происхождении видов. Почему появилось такое большое количество уникальных и сильно отличающихся друг от друга райских птиц, всего тридцать девять видов? Могло ли это произойти под влиянием каких-то внешних условий, вроде доступности воды и пищи? Почему одни виды превосходят другие по численности? На ум Уоллесу пришло перечисление бедствий перенаселения, которое в 1798 году описывал в своем «Эссе о принципах народонаселения» Томас Мальтус, – война, болезни, бесплодие и голод. Уоллес размышлял, можно ли применить тот же принцип к животным. Животные размножаются гораздо быстрее, чем люди, и они давным-давно заполонили бы планету, если бы не описанные Мальтусом причины. «Пока я, словно в тумане, размышлял о постоянно происходящем колоссальном истреблении, – продолжал в своих записях Уоллес – у меня в голове возник один вопрос. Почему кто-то умирает, а кто-то остается жить? Ответ был ясен: выживает только тот, кто лучше всего приспособлен. Самые здоровые спасаются от болезней, самые сильные, быстрые или хитрые – от врагов, самые лучшие охотники – от голода.

Через два часа после начала малярийного приступа Уоллес на всех парах мчался к теории естественного отбора, пока наконец «внезапно передо мной сверкнуло, что этот автоматический процесс обязательно должен приводить к улучшению вида, потому что в каждом поколении неизбежно погибнут худшие и останутся только самые лучшие, – таким образом, выживут наиболее приспособленные». Думая об образцах, собранных в лесах и джунглях, которые постоянно менялись из-за то поднимающегося, то опускающегося уровня моря, изменений климата и засух, натуралист понял, что «наконец-то нашел долгожданный закон природы».

Уоллес беспокойно ждал окончания приступа лихорадки, чтобы предать свои мысли бумаге. За следующие два вечера он набросал теорию, которую с восторгом посвятил человеку, оказавшему на него самое большое влияние: Чарльзу Дарвину. «Я написал письмо, – позже вспоминал он – в котором выражал надежду, что для него эта идея будет столь же новой, как и для меня, и что именно она является недостающим звеном, позволяющим прояснить вопрос происхождения видов».

18 июня 1858 года Чарльз Дарвин написал в своем дневнике: «Письмо Уоллеса захватило меня врасплох». Читая это письмо, он с растущим ужасом осознавал, что натуралист-самоучка на тридцать лет его младше независимым образом пришел к той же самой теории, на которой он тайно работал на протяжении десятков лет. «Никогда не видел я более поразительного совпадения, – писал он в письме своему другу, геологу сэру Чарльзу Лайелю – Даже термины, которые он использует, повторяют названия глав моей книги», имея в виду черновики своей книги о естественном отборе.

«Итак, вся моя оригинальность, какова бы она ни была, разлетится в прах» – писал Дарвин, подтверждая, что несмотря на нежелание публиковать свою теорию, после письма Уоллеса он был вынужден это сделать. Меньше всего ему хотелось, чтобы его обвинили в краже интеллектуальной собственности. «Мне было трудно принять, что таким образом я вынужден утратить свой многолетний приоритет», – писал он. Однако «Я скорее согласился бы сжечь всю свою книгу, чем дать ему (Уоллесу) или кому-нибудь другому повод думать, будто я низко поступил».

Уоллес продолжил свои поиски райских птиц в Новой Гвинее, а сторонники Дарвина разработали план решения вопроса, кто же заслужил право предстать в качестве родоначальника теории эволюции на встрече Линнейского общества, – старейшего биологического общества в мире.

1 июля 1858 года перед Линнейским сообществом было зачитано заявление Лайеля: «Эти джентльмены, совершенно независимо друг от друга, пришли к одной и той же оригинальной теории, объясняющей существование и сохранение видов и особых форм жизни на нашей планете. Так что по справедливости они оба могут претендовать на звание родоначальников в этом весьма значимом направлении исследования». После чего Лайель привлек внимание к трудам своего друга: сначала прочитал краткое изложение эссе Дарвина, написанного 1844 году, а следом выдержки из письма, которое Дарвин отправлял американскому ботанику Эйсе Грею в 1857. Статья Уоллеса была зачитана в самом конце, словно нечто второстепенное.

Вернувшись в свою резиденцию на Тернати, Уоллес обнаружил ожидающую его стопку писем. «Я получил письма от мистера Дарвина и доктора Хукера, двух самых выдающихся английских натуралистов, что невероятно меня обрадовало, – с воодушевлением писал он своей матери, упоминая, что его статья была зачитана перед самим Линнейским сообществом. – Знакомство с этими выдающимися людьми может послужить мне немалым подспорьем по возвращении», – сиял он. С гордостью он попросил своего агента приобрести десяток экземпляров журнала Линнеевского общества, и отправился в очередную экспедицию.

* * *

Чтобы завершить, как запланировано, свой маршрут, Уоллес должен был провести еще несколько лет на Малайском архипелаге. За восьмилетний период он упаковал для пересылки триста десять млекопитающих, сто ящериц, семь тысяч пятьсот раковин, тринадцать тысяч сто бабочек и молей, восемьдесят три тысячи жуков и тринадцать тысяч четыреста других насекомых. Однако больше всего он ценил восемь тысяч пятьдесят птиц, которых сумел поймать, освежевать, и не дать сожрать голодным муравьям, личинкам или стаям бродячих собак. В итоге он даже смог все отправить за десять тысяч миль своему агенту в Лондон, который оставил несколько тысяч Уоллесу для дальнейшей научной работы, а остальное продал в Британский музей. По собственным подсчетам, за время шестидесяти или семидесяти вылазок за образцами Уоллес намотал по Малайскому архипелагу почти тридцать тысяч километров. Из восьми лет, которые он здесь провел, полных два года было затрачено на передвижение.

Уоллес мечтал вернуться в Лондон с живой райской птицей, но все попытки их содержания ничем хорошим не заканчивались. Как бы не приносили их охотники, – бьющимися в мешке или привязанными к палке, – как бы не сооружал Уоллес большие бамбуковые клетки с кормушками для фруктов и воды, результат всегда был один и тот же. Несмотря на лакомства из кузнечиков и вареного риса, в первый день в заточении птицы неистово метались, на второй едва двигались, а на третий день их находили мертвыми на полу клетки. Иногда перед смертью они бились в конвульсиях. Из десятка живых птиц ни одна не дожила до четвертого дня, несмотря на всю заботу Уоллеса.

Так что когда до него дошли слухи, что в Сингапуре какой-то европейский торговец успешно держит в клетке двух самцов райской птицы, он отказался от планов провести еще несколько месяцев, собирая образцы на Суматре, и заплатил сто фунтов[13] за эту пару. Если они не погибнут в дороге, то станут первыми райскими птицами, попавшими в Европу живыми.

Во время семинедельной поездки домой Уоллес «бесконечно волновался и беспокоился» о своих птицах. К тому времени, как пароход добрался до Суэца, бананы и тараканы, в изобилии запасенные в Бомбее, стали заканчиваться, так что ученый был вынужден каждый день пробираться в трюм и отлавливать тараканов в пустую банку из-под галет. Он беспокойно оберегал птиц от морских брызг и сквозняков, а на участке пути от Красного Моря до Александрии отправился с ними в холодном багажном вагоне поезда. В Мальте ему снова удалось запастись свежим урожаем тараканов и дынь, чтобы птицы смогли протянуть до следующего пополнения запасов в Париже. Когда, в конце концов, он добрался до британского порта Фолкстон, 31 марта 1862 года, через восемь лет после отъезда на Малайский архипелаг, то сразу же отправил телеграмму Зоологическому обществу: «С большой радостью извещаю вас о благополучном завершении моего путешествия и успешном прибытии в Англию (предполагаю, что впервые) живых райских птиц».

* * *

К моменту возвращения Уоллеса Дарвин был уже знаменит во всем мире как автор «своей» теории естественного отбора. «Происхождение видов» переиздавали трижды. Если Уоллес и чувствовал горечь по этому поводу, он никак ее не демонстрировал. Научное сообщество приняло его с распростертыми объятиями: его выбрали в почетные члены Британского союза орнитологов и объявили членом Зоологического общества. Биолог Томас Гексли заявил: «Раз в поколение рождается зоолог вроде Уоллеса, физически, морально и умственно способный без царапины пройти через тропические джунгли… и не только собрать в своих поисках восхитительную коллекцию, но вдобавок проницательно обдумать те выводы, которые оная коллекция диктует». Джон Гульд, самый знаменитый английский орнитолог, признал образцы Уоллеса «превосходными», представляющими настоящую ценность для будущих исследований.

Уоллес поселился в доме у Риджентс-парка, не так далеко от своих райских птиц, которые собирали в Зоологическом саду толпы желающих на них посмотреть. Он купил в свой кабинет самое удобное кресло, которое смог найти, и заказал у столяра длинный стол, чтобы начать долгий процесс сортировки груды шатающихся коробок с образцами и заметки для книги о своих путешествиях.

Спустя шесть лет Уоллес закончил книгу «Малайский архипелаг: страна орангутана и райской птицы», до сих пор одну из самых продаваемых повестей о путешествиях. Он посвятил ее Дарвину, «в знак личного признания и дружбы, а также глубокого восхищения гением и его работой». В письме к Генри Бейтсу, с которым Уоллес в самом начале отправился на Амазонку, Дарвин писал: «Что больше всего поражает меня в мистере Уоллесе, – так это полное отсутствие какой-либо зависти: должно быть, он действительно очень честный и благородный человек. Это гораздо лучшие качества, чем только лишь острый разум».

Выдающийся вклад Уоллеса в развитие теории эволюции путем естественного отбора был в значительной степени позабыт. Однако его неизменное внимание к географии распределения видов, выраженное в скрупулезных подписях к образцам, в конечном счете упрочили его наследство, способствовав возникновению нового раздела научных исследований под названием биогеография. Глубоководное течение между Бали и Ломбоком, которое, как предполагал Уоллес, сформировало разделительную линию между видами, найденными на австралийском и азиатском континентальном шельфах, теперь на картах называется «Линия Уоллеса». А к востоку от Малайского архипелага простирается биогеографическая зона протяженностью в триста тридцать тысяч километров, которая носит название Уоллесия.

В своих путешествиях Уоллес сумел поймать только пять из тридцати девяти известных видов райской птицы, один из которых, Semioptera wallacii, теперь носит его имя. В статье, написанной в 1863 году, он рассказывает, зачем он отправился в такой далекий путь, чтобы добыть образцы, и пишет, что каждый вид животных подобен «отдельной букве в словах, которыми записана история нашей планеты. Несколько утраченных букв могут сделать непонятным целое предложение. Прогресс и развитие цивилизации неизбежно влечет за собой вымирание большого количества видов, что неизбежно сделает неясным этот бесценный отчет о прошлом».

Чтобы предотвратить потерю древней истории Земли, Уоллес призывал Британское правительство сохранить в музеях максимальное количество образцов: «чтобы сделать их доступными для исследования». Птичьи тушки действительно хранили ответы на многие вопросы, о которых ученые еще даже не знали, так что их следовало сберечь любой ценой.

«Если этого не сделать, – предупреждал он – наши потомки, несомненно, будут смотреть на нас как на людей, в погоне за богатством забывших о высших принципах. Они обвинят нас в том, что мы преступно уничтожили сведения о Творении, которые было в наших силах сохранить». Он бросал вызов религии, отвергающей эволюцию: «До сих пор многие пытаются проповедовать, что каждое живое существо вышло прямо из рук Создателя и поэтому является самым лучшим свидетельством его существования. Однако многие из этих созданий почему-то исчезли с лица Земли, неизвестные и никому не нужные».

После смерти Уоллеса в 1913 году Британский музей добавил к своей большой коллекции образцов, собранных Уоллесом, все остальные, оказавшиеся в частных коллекциях. Глубоко в утробе музея, скрытые толщей камня и терракоты, хранители коллекции распаковали и аккуратно разложили птиц Уоллеса по ящикам шкафов, рядом с вьюрками Дарвина. Здесь был и тот самый самец королевской райской птицы с островов Ару, пойманный у деревни Ванамбай в феврале 1857 года, к северу от реки Вателаи, 5° ю. ш., 134° в. д., 138 футов над уровнем моря. Как в мире не сможет появиться еще один Уоллес, так и не будет еще одного образца с точной такой же географической привязкой. Музейному работнику, отвечающему за сохранность этих образцов, перед выходом на пенсию придется передать знания своим ученикам, а те, кто придет им на смену, будут дальше обучать следующие поколения.

Однако почти немедленно возникла угроза сохранности этих образцов. Всего через два года после смерти Уоллеса, в начале Первой мировой войны, немецкие цеппелины, тихо подобравшись на большой высоте, сбросили на Лондон и побережье около восьмидесяти пяти тысяч тонн бомб. Во Вторую мировую войну, в начале Лондонского блица, немецкое Люфтваффе обрушивало на город целый град бомб в течение пятидесяти семи дней. В Британский музей попали около двадцати восьми раз, почти разрушив ботанический отдел, а в геологическом отделе сотни раз вылетали окна и стеклянная крыша. Сотрудники музея упорно продолжали работать ночами, разбирая завалы, но было понятно, что образцам угрожает опасность.

Чтобы сохранить птиц Дарвина и Уоллеса, хранитель коллекции разослал их на грузовиках без опознавательных знаков в особняки и усадьбы, расположенные в сельской местности. Одним из подобных убежищ оказался частный музей в крохотном городке под названием Тринг, построенный богатейшим человеком в истории в качестве подарка сыну на двадцатилетие. Лайнел Уолтер Ротшильд должен был вырасти и унаследовать множество титулов и регалий: достопочтенный лорд, барон де Ротшильд, член парламента, прелюбодей, жертва шантажа и один из самых одержимых коллекционеров птиц, когда-либо живших на свете.

6

Шканцы – помост либо палуба в кормовой части парусного корабля. На шканцах зачитывали перед строем приказы, приговоры и т. д.

7

Бушприт – брус, выступающий вперед с носа корабля.

8

Конхиомания, – страсть к коллекционированию различных раковин, от древнегреческого «конхиос» – раковина.

9

Узел, – одна морская или навигационная миля (1852 метра) в час. Таким образом, в час корабль проходил меньше четырех километров.

10

Автор перепутал Люсьена Бонапарта, принца Канино и младшего брата Наполеона, с его собственным старшим сыном, Шарлем-Люсьеном-Юлием-Лораном, выдающимся зоологом и орнитологом. «Conspectus generum avium» переводится с латыни как «Описание видов птиц».

11

Проа – парусное малайское судно.

12

Фишеровское убегание (англ. Fisherian runaway) – предложенный в начале XX века Рональдом Фишером гипотетический механизм полового отбора, призванный объяснить эволюцию неадаптивных, биологически нейтральных признаков, – в частности, гипертрофированных брачных украшений, встречающихся у самцов многих видов живых существ, для которых характерно половое размножение. Фишер описал механизм, из-за которого предпочтение со стороны самок и, как следствие, репродуктивное преимущество, получали наиболее «украшенные» самцы.

13

Свыше 10 000 фунтов стерлингов в ценах 2024 г. – Прим. ред.