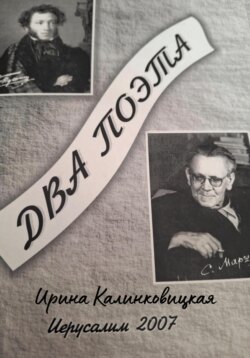

Читать книгу Два поэта - - Страница 6

В беспредельной вышине… А. С. Пушкин

"19 октября" 1825 года

4

ОглавлениеРазве вы не знали, что стихи сбываются?

Марина Цветаева – Анне Ахматовой

Комната была такая же, как прежде. Хотя, нет. Не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Рэй Брэдбери

Несмотря на то, что будут ещё написаны стихотворения на лицейскую годовщину и в 1827, и в 1828, и в 1831, и в 1836 годах, это стихотворение оказалось прощальным. По разным причинам он больше никогда не встретится с лицеистами, которые упоминаются в стихотворении:

В январе 1825 года состоялась последняя встреча с Иваном Пущиным. Декабрьское восстание навеки разлучило их.

Как и предсказал поэт, их пути с Александром Горчаковым навсегда разошлись. Встреча на "просёлочной дороге "в августе 1825 года также была последней.

"Запоздалый друг "Вильгельм Кюхельбекер не сможет приехать в Михайловское из-за деятельного участия в событиях 14 декабря, и их случайная встреча в октябре 1827 года также окажется последней. Встретятся "братья по судьбам", бывший ссыльный Александр Пушкин и ссыльный до конца дней своих Вильгельм Кюхельбекер, чтобы больше никогда не увидеться.

Исключением будет лишь Дельвиг, дружба с которым прервётся только с его смертью. Эта ранняя смерть потрясёт Пушкина. В стихотворении "19 октября" 1831 года он напишет:

И мнится, очередь за мной.

Зовёт меня мой Дельвиг милый.

И тут он окажется пророком. Между 1831 и 1837 годами не умрёт ни один из лицеистов. Стихотворение начинается перифразом из лицейского гимна, а заканчивается лицейской клятвой.

Оно движется к своему началу, постепенно уходят лицеисты, остаётся один последний, тот, о ком в лицейской клятве говорится достаточно беззаботно: "И один последний лицеист будет праздновать день 19 октября".

Пушкин пытается заглянуть в далёкое будущее, пытается сквозь толщу времени разглядеть последнего лицеиста: как он будет выглядеть, что будет чувствовать, оставшись в полном одиночестве. Оказывается, он и это знает:

Несчастный друг! Средь новых поколений

Докучный гость и лишний, и чужой,

Он вспомнит нас и дни соединений,

Закрыв глаза дрожащею рукой…

Пушкин, конечно, не знает, кто будет последним лицеистом. По-видимому, догадывается, что не он. И всё-таки создаётся впечатление, что какая-то догадка, мгновенное озарение промелькнули в этих строчках: "Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придётся одному?"

Пушкин очень точно чувствовал значение, температуру, вес каждого слова в стихе, то место, которое слово занимает в пространстве.

Место слова «торжествовать» в пространстве строки, строфы, стихотворения, огромно. Если слово «загородил» в стихотворении Пушкина «Обвал», по меткому замечанию Маршака, «загораживает» строку, то на слове «торжествовать» как бы завершаются судьбы лицеистов первого выпуска.

Это слово имеет несколько значений: «праздновать», "праздновать победу", "иметь полный успех".

Первое значение лежит на поверхности: "И один последний лицеист будет праздновать день 19 октября". Особого повода праздновать победу у последнего лицеиста – не будет: пережить всех, остаться одному "средь новых поколений", – это, скорее, пиррова победа. Пушкин и это понимает. Отсюда и выражение – "несчастный друг".

А вот состоявшаяся судьба, одержанные в жизни победы, сохранённое чувство собственного достоинства, наконец, самоуважение, – чем не повод для торжества в конце жизни, когда пора подводить итоги?

Последний лицеист Александр Михайлович Горчаков проживёт ещё почти шесть десятилетий после написания стихотворения "19 октября" 1825 года и умрёт в 1883 году, то есть совсем в другую эпоху.

У последнего лицеиста были все основания торжествовать, а у его друзей (с лицейских лет и на протяжении всей жизни) – все основания сопрягать, связывать это слово с образом "счастливца с первых дней, сиятельного повесы". Горчакову есть чем гордиться: он дипломат, одержавший на дипломатическом поприще блистательные победы, министр иностранных дел, позднее канцлер. "К старости имеет, кажется, всё. В 14 классах "Табели рангов" достиг первого. Его полный титул, звание и список орденов занимают целый газетный столбец"[6].

Но было и то, чем он гордился не меньше:

За семь лет до написания стихотворения, в 1817 году, заканчивая Лицей, он уступает Большую золотую медаль Владимиру Вольховскому, довольствуясь вторым местом, так как незнатному и небогатому Вольховскому будет труднее пробиться в жизни.

За несколько месяцев до написания стихотворения, в августе 1825 года, рискуя карьерой, он встречается с опальным Пушкиным.

Через несколько месяцев после написания стихотворения, а именно 15 декабря 1825 года, на следующий день после восстания декабристов Горчаков, рискуя уже не только карьерой, но и свободой, приезжает к Пущину, привозит ему заграничный паспорт и обещает помочь выехать за границу, от чего Пущин, естественно, отказывается.

"Если бы явились жандармы, дипломату пришлось бы плохо: арест, возможно, отставка, высылка из столицы… Но в состав горчаковского честолюбия входит самоуважение. Если не за что себя уважать, то незачем и карьеру делать"[7].

Через десять лет после написания стихотворения, в 1835 году он разыскивает в Италии могилу Корсакова и устанавливает ему памятник.

Через тридцать лет после написания стихотворения, в 1855 году, когда на престол на смену Николаю Первому восходит Александр Второй, "Горчакова извлекают из небытия" (Н. Эйдельман).

Одна из его первых просьб, обращённых к государю, вернуть из заточения тех декабристов, которые к тому времени ещё живы. Среди них был и Иван Иванович Пущин, который вышел на свободу в 1856 году.

Так на протяжении многих десятилетий стихотворение продолжает свою самостоятельную жизнь уже независимо от воли и жизни автора.

Пушкин пытается представить себе, какие чувства будет испытывать последний лицеист, оставшись в одиночестве. Это несложно. Ведь он сам испытывает нечто похожее. Он сравнивает своё временное одиночество ("промчится год, и с вами снова я") с действительно безвозвратным и безысходным одиночеством последнего лицеиста:

Пускай же он с отрадой хоть печальной

Тогда сей день за чашей проведёт,

Как ныне я, затворник ваш опальный,

Его провёл без горя и забот.

Он ещё очень молод. По сравнению с последним лицеистом, отмечающим лицейскую годовщину, у него есть будущее: встречи с друзьями, любовь, страдания, творчество. Всё так и будет. 8 сентября 1830 года в Болдине он напишет в стихотворении "Элегия":

…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть – на мой закат печальный

Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

А пока, отмечая восьмую лицейскую годовщину, он ещё не догадывается, что жить ему осталось немногим более одиннадцати лет…

Ровно через одиннадцать лет он напишет последнее в своей жизни стихотворение на лицейскую годовщину, посвящённое двадцатипятилетию основания Лицея. Это стихотворение осталось незаконченным. Пушкин попытался прочитать его 19 октября 1836 года на собрании лицеистов у М. Л. Яковлева, но от волнения закончить чтение не смог. В этом стихотворении, как заметил исследователь стихов Пушкина, написанных к лицейским годовщинам, Л. Я. Левкович, "… подведение итогов жизни его поколения".

Была пора: наш праздник молодой

Сиял, шумел и розами венчался,

И с песнями бокалов звон мешался,

И тесною сидели мы толпой.

Тогда, душой беспечные невежды,

Мы жили все и легче и смелей,

Мы пили все за здравие надежды

И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш

С приходом лет, как мы, перебесился,

Он присмирел, утих, остепенился,

Стал глуше звон его заздравных чаш;

Меж нами речь не так игриво льется.

Просторнее, грустнее мы сидим,

И реже смех средь песен раздается,

И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз

Мы празднуем лицея день заветный.

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!

Недаром – нет! – промчалась четверть века!

Не сетуйте: таков судьбы закон;

Вращается весь мир вкруг человека, —

Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,

Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей,

Как царь для нас открыл чертог царицын,

И мы пришли. И встретил нас Куницын

Приветствием меж царственных гостей, —

Тогда гроза двенадцатого года

Еще спала. Еще Наполеон

Не испытал великого народа —

Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шел мимо нас… и племена сразились,

Русь обняла кичливого врага,

И заревом московским озарились

Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон

Из пленного Парижа к нам примчался.

Какой восторг тогда [пред ним] раздался!

Как был велик, как был прекрасен он,

Народов друг, спаситель их свободы!

Вы помните – как оживились вдруг

Сии сады, сии живые воды,

Где проводил он славный свой досуг.

И нет его – и Русь оставил он,

Взнесенну им над миром изумленным,

И на скале изгнанником забвенным,

Всему чужой, угас Наполеон.

И новый царь, суровый и могучий,

На рубеже Европы бодро стал,

[И над землей] сошлися новы тучи,

И ураган их………………………

Незаконченное стихотворение… Прерванное чтение… Прерванная жизнь…

И снова Михайловское. Пылающий камин. Вино. Но что-то неуловимо изменилось. Изменился сам Пушкин, его настроение, его мироощущение. Под воздействием стихов изменился окружающий мир.

6

Эйдельман Н. Я. Вьеварум. Лунин. – М.: Мысль. – 1995. – с. 96.

7

Эйдельман Н. Я. Вьеварум. Лунин. – С. 66.