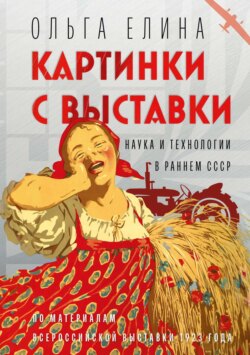

Читать книгу Картинки с выставки. Наука и технологии в раннем СССР - - Страница 6

Введение

Выставочное движение и российская наука: исторические размышления

Наука для сельского хозяйства в Российской империи: «медленное начало», вынужденные реформы

ОглавлениеВ Российской империи, стране земледельческой, где более двух третей населения жило сельским трудом[31], доминировало традиционалистское представление о сельском хозяйстве как исконном занятии крестьян, не требующем ни участия науки, ни поддержки государства. Эта картина нашла отражение в широко распространенных сельскохозяйственных ярмарках и провинциальных выставках: они были ориентированы на крестьянскую торговлю, главным посетителем и экспонентом был крестьянин.

Научной агрономией в России занимались энтузиасты-одиночки и редкие общественные организации. В 1891 г. выдающийся почвовед В. В. Докучаев писал своему коллеге А. А. Измаильскому:

Несчастное наше сельское хозяйство, – ни людей науки, ни знатоков учебного дела, ни людей практики. Исключения все наперечет и торчат, как оазисы в Сахаре! И… все попытки сдвинуть этот допотопный сельскохозяйственный строй с места разбиваются о рутину, чиновничий формализм и какое-то заматерелое недоверие к науке…[32]

Объединенные негосударственные силы долгие десятилетия определяли вектор агрономического развития; правительство с его земледельческим ведомством подключилось к этому процессу с заметным отставанием. Мощным толчком стал «Великий голод» 1891–1892 гг., который заставил центральные власти пересмотреть отношение к агрономии, заняться созданием сельскохозяйственных опытных станций. Обновленное в 1894 г. Министерство земледелия и государственных имуществ впервые возглавили ученые (раньше это были преимущественно военные) – А. С. Ермолов, П. А. Костычев[33], И. А. Стебут, В. И. Ковалевский, знакомые с западными моделями модернизации сельского хозяйства. Важный шаг был сделан уже на рубеже веков, когда под эгидой ведомства были открыты первые государственные опытные станции[34]. Со временем агрономическую сеть пополнили частными и общественными, прежде всего земскими, учреждениями, обеспечив им равные юридические права и государственное субсидирование.

Последовавшее десятилетие стало эпохой масштабных преобразований: совершенствования аграрных отношений, интенсификации сельского хозяйства, расширения внутренней выставочной активности, общего институционального подъема агрономической науки и практики. На период революции 1905–1907 гг. пришлась крупная реорганизация Министерства земледелия: в рамках программы аграрной модернизации, известной как Столыпинская реформа, было создано Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ). Обеспечение агрономической части землеустройства – разработка агротехнических приемов для хуторских хозяйств с большими обрабатываемыми площадями – стало ответственностью опытных учреждений. Право создавать их при юридической и финансовой поддержке государства получили земства и сельскохозяйственные общества. Результаты появились очень быстро: только за 1912–1914 гг. было открыто более 60 опытных учреждений[35].

Что касается внутренних всероссийских сельскохозяйственных выставок, их развитие пошло в двух направлениях. Первое, наиболее массовое, касалось губернских и уездных выставок, которые остались в своем регионе. Второе направление было представлено крупными всероссийскими выставками, больше тяготевшими к международным смотрам: их целевая аудитория была из одних и тех же слоев общества, дворянства и буржуазии. В программы таких выставок к концу XIX в. также добавилась сельскохозяйственная наука[36].

Столыпинские реформы дали мощный импульс выставочной активности, способствуя формированию рынка потребителей научных знаний и техники. Среди них можно найти землеустроителей, земских агрономов, преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений, государственных служащих, связанных с реформами, и главное – первых «просвещенных крестьян». Быстро росло количество местных выставок: в 1909–1913 гг. их было проведено более трех тысяч, в структуре наметилась схема совмещения торговой и научно-образовательной составляющих.

За предвоенные годы произошел сдвиг не только в институционализации, выставочной деятельности и практической работе, но и в области фундаментальных и прикладных агрономических исследований. Традиционно на высочайшем мировом уровне развивалось почвоведение (работы В. В. Докучаева, К. Д. Глинки, П. С. Коссовича, В. Р. Вильямса, А. А. Измаильского и др.); в ногу с ним шла отечественная агрохимия, расширившая исследовательские горизонты от практического применения удобрений до теоретических обобщений (исследования Д. Н. Прянишникова, А. Н. Лебедянцева и др.). Набирала обороты молодая и перспективная область агрономии, граничащая с прикладной ботаникой, – селекция. В России одна за другой открывались селекционные станции и отделы; плеяда замечательных ученых-агрономов, таких как Д. Л. Рудзинский (селекционная станция Московского сельскохозяйственного института), П. И. Лисицын (отдел селекции Шатиловской опытной станции), Н. И. Вавилов (Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета ГУЗиЗ), В. В. Таланов (Екатеринославская опытная станция) и других, занялась различными селекционными проектами, которые дали свои плоды – выведенные научными методами новые сорта, генетические теории, государственную организацию сортоиспытания и сортового семеноводства – уже в первое десятилетие советской власти.

Важным направлением работ ученых-опытников стала просветительская и популяризаторская деятельность: организация бесед, чтений, сезонных лекционных курсов, проведение экскурсий, «коллективных опытов» на крестьянских землях. Большую активность в этой сфере развернули земства и сельскохозяйственные общества, оставив далеко позади государство.

Успехи агрономии в России были связаны и с общими социально-экономическими процессами, своего рода катализаторами научного поиска. Так, исследования по селекции стимулировались конъюнктурой мировых хлебных рынков, где российскую продукцию теснили в обилии представленные американские и канадские селекционные сорта зерновых с улучшенными качествами[37]. Это подвигало российских ученых к инновационным селекционным разработкам, финансово поддержанным аграрно-промышленными обществами и земствами «хлеборобных» губерний империи.

Годы Первой мировой войны, помимо прочего, ознаменовались прекращением импорта, лишившим аграрную Россию минеральных удобрений. Но ученые-агрохимики предложили использовать отходы военных производств как источник сырья для производства туков, а после окончания военных действий инициировали гигантские конверсионные проекты «химификации» сельского хозяйства[38].

В целом благоприятная внутренняя рыночная политика в аграрной сфере, в том числе введение импортных тарифов для защиты отечественного производителя, отразилась на объективных экономических показателях. В Российской империи наметились процессы интенсификации сельского хозяйства: рост производства рыночных культур (пшеницы, ячменя, сахарной свеклы, кукурузы и др.), расширение травосеяния, введение специальных культур (корнеплодов), развитие мясного и молочного скотоводства, использование усовершенствованной техники, создание перерабатывающих отраслей. Началось использование селекционных сортов[39]; отмечалось улучшение пород домашнего скота и птицы, внедрение современных приемов агротехники, минеральных удобрений, методов защиты растений[40]. В результате темпы роста сельскохозяйственной продукции составляли в среднем 2,7 % в год, по ряду культур (пшеница, ячмень) были сопоставимы с американскими[41]. В 1913 г. валовой доход от продуктов сельского хозяйства достиг 8,9 млрд руб. – половины национального дохода страны[42].

Сложнее обстояло дело с техническим перевооружением землепашцев, снабжением их сельскохозяйственными машинами. На первых порах рассчитывали на закупку американских, английских и немецких машин и орудий, семян селекционных сортов и т. д. При этом планировалось, обретало контуры и отечественное производство аграрной техники[43].

Первая мировая война и военная мобилизация экономики, негативно отразившиеся на состоянии агрономической науки и ослабившие позиции интенсификации сельскохозяйственного производства, не изменили общий модернизационный вектор. С большими издержками в некоторых областях агрономии (прежде всего семенном и племенном деле, где сказывались военные «разверстки» и «мобилизация» скота), с рядом институциональных проблем, но при сохранившемся тренде на продолжение реформ, аграрная Россия погрузилась в эпоху революций 1917 г. Революционный хаос и Гражданская война выбили страну из обоймы государств, способных претендовать на звание лидеров в научно-технической сфере. Тем не менее уже на раннем этапе своей истории большевистская Россия с ее технократическим руководством по-своему подхватила эстафету реформ, превращая дореволюционные заделы в «советские достижения», изучая и перенимая иностранный опыт, открывая площадки международных смотров.

31

По данным Всеобщей переписи 1897 г. почти 75 % населения страны получали средства к существованию от сельского хозяйства. См.: Агрономическая помощь в России / Ред. В. В. Морачевский. Пг.: Изд. Департамента земледелия, 1914. С. 3. Данные сословной статистики предреволюционного периода свидетельствуют, что крестьяне составляли более 77 % населения Российской империи; еще 23 % составляли казаки, также преимущественно ориентированные на сельский труд: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг.: Изд. ЦСК МВД, 1915. Отдел I. С. 87.

32

В. В. Докучаев – А. А. Измаильскому. Письмо № 36 от 30 ноября 1891 г. // Из переписки В. В. Докучаева и А. А. Измаильского. Научное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 2. С. 918.

33

Оба – ученики выдающегося агрохимика А. Н. Энгельгардта.

34

См. об этом: Елина О. Ю. От царских садов до советских полей: История сельскохозяйственных опытных учреждений, XVIII – 20-е годы XX века: В 2 т. М.: Эгмонт-Россия, 2008. Т. 2.

35

Елина О. Ю. От царских садов… Т. 2. С. 118–119.

36

Подробнее см. об этом: Плаксин В. Н., Юрьева А. А. Сельскохозяйственный выставочный показ… С. 121–124.

37

Чаянов С. К. Организация сельскохозяйственного опытного дела // Сельскохозяйственное опытное дело в РСФСР в 1917–1927 гг. Л.: Гос. ин-т опытной агрономии, 1928. С. XVII.

38

См.: Елина О. Ю. Мир, война и «туковый вопрос» (из истории производства минеральных удобрений в России, 1900—1920-е гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2001. № 3. С. 3—36.

39

См. об этом: Елина О. Ю. От царских садов… Т. 2.

40

Гордеев Г. С. Сельское хозяйство в войне и революции. М.: Госиздат, 1925. С. 120–122; Чаянов А. В. Сельское хозяйство СССР // Энциклопедический словарь. 7-е изд. М.: Библиогр. ин-т «Гранат», 1927. Т. 41, ч. 2. С. 1—40.

41

Кондратьев Н. Д. К вопросу об особенностях развития сельского хозяйства СССР и их значении, 8 октября 1927 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 187–210.

42

Чаянов А. В. Сельское хозяйство СССР… С. 26.

43

См. об этом: Эрк Ф. Н. Из истории становления сельскохозяйственной механизации в России. СПб: СЗНИИМЭСХ, 2004; Титенок А. Т. Развитие механизации сельского хозяйства в России: Дис… докт. технич. наук. М., 2002.