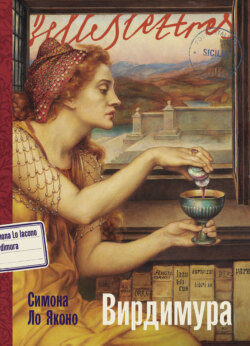

Читать книгу Вирдимура - - Страница 4

Часть первая

Вирдимура

Глава 1

ОглавлениеО моем рождении мне известно мало. Долгие годы оно оставалось тайной. Говорили, я родилась летом. В дурное и заразное время. Накануне шел дождь, земля источала тепло, оставляя на всем налет скверны.

Кажется, был Шаббат[1], а звезды кружились вспять.

О моей матери мне сказали лишь то, что она была нечистой и что, когда упали первые капли дождя, она посмотрела на меня. «Дочь», – сказала она, не успев призвать Господа воинств.

Она мучалась уже два дня. Она дышала, дабы облегчить мне путь. Она хотела, чтобы мое рождение стало настоящим явлением. Чтобы я пристала к берегу на корабле, полном надежд. Ей не понравилось, что во время родов кто-то засунул ей в рот тряпку, желая облегчить ее усилия. Мать не любила бежать от страданий. Обходить стороной то, что ранит. Тот, кто пришел в эту жизнь, должен принимать все: ночь, смерть, надежду, пророчество. Так она говорила мне, чтобы я понимала, что осталось совсем чуть-чуть: «Еще одно усилие, дочка, почти готово, не бойся, я с тобой».

Повитуха никогда не видела такой стойкой женщины. Она помогала многим перепуганным роженицам, которые проклинали Господа ошеломляющего. Среди них были женщины разного возраста. Совсем юные, у таких – молодые, неопытные тела. Или рожавшие уже много раз, чьи мускулы уже привыкли к потугам. Но все они замыкались на собственном теле, на подходящей схватке, на продолжительной волне тошноты, сопровождающей каждое усилие.

Моя же мать думала обо мне. О моих ногах, молотящих воздух, об округлых ладонях, которые она уже представляла окрашенными хной – на счастье. Она воображала мою голову: волосы, заплетенные золотом. Божество, которое вмешивалось и вызволяло меня. Мой запах. Мои губы, распухшие от сосания молока.

Когда же наконец я появилась, из ее горла вырвался хриплый, совсем не птичий крик, крик радости, крик прощания, крик единения с тем, что она пережила и что испытала до меня.

Затем она закрыла глаза и ушла так легко, что повитуха подумала, будто она уснула.

Меня приложили к ней на несколько минут, достаточных, чтобы биение наших сердец слилось, кожа прижалась к коже и я почувствовала ее вкус.

Меня передали в руки отца, от которого пахло ветром.

Он крепко прижал меня к себе. Прошептал мне в ухо слова тех, кому суждено выжить. Он взывал и к смерти, и к жизни. Благословил Всевышнего за то, что он взял, и за то, что оставил.

Когда мою мать заворачивали в саван, он прошептал: «Прощай, душа моя, лети к Создателю», и написал мне на лбу «Сидур сфат анешама» – будь благословенна, возлюбленная дочь, ибо благодаря тебе нам выпало на долю это мгновение.

* * *

То был 1302 год.

Катания была самым прекрасным городом на земле. Многолюдным. Бурлящим. Евреи, мусульмане, арабы, христиане – в нем были все. И никто не говорил на одном языке, все так или иначе употребляли понемногу все наречия. Мы понимали друг друга с улыбкой, с любовью, с ненавистью. Порицая или призывая чужого Бога.

Моего отца не волновало, чей Бог важнее, как то предписывали законы, он думал, что Бог придет на помощь любому. Он не жаловал тех, кто хотел все расставить по местам. Он любил людей неблагоразумных, запутавшихся, вольнодумных. Для него не было различий между людьми, как и между больными. Любой, кто чувствовал боль, будь то в теле или в душе, заслуживал его внимания. Он не ждал, пока страждущие придут к нему. Он сам ходил по городу, опережая их.

Катания металась между огненной горой и морем. Город походил на огромное истерзанное животное, на усеянной вулканическими камнями спине которого трудился в муках людской род. Меж руинами римских терм и театром сгрудились торговцы, шайки проходимцев, солдат, наемников. Кто-то собирал налоги, кто-то мыл лошадей у источника или в порту. В тамошних тавернах трактирщики ругались с каталонцами, которых ненавидели, считая, что они могут сглазить. Вокруг дворов вились узенькие улочки, где женщины отдавались просто так или по любви. Были там и безымянные площади, как, например, «платеа манья», с одной стороны упирающаяся в башню собора, а с другой – в здание суда, Лоджу деи Джурати, вокруг которого крутились золотых и серебряных дел мастера и стряпчие.

Любой, кто работал или учился, распределялся в соответствующую страту, ревностно охранявшую свои привилегии. Так, например, в страте цирюльников числилось пятнадцать человек, и они имели право стричь и приводить в порядок бороды всем, за исключением евреев, турок и тех, кто проживает в верхних регионах Тринакрии[2], за Неаполем. Королевские парфюмеры могли продавать травы и изготавливать любые отвары, кроме рвотных или вызывающих удушье, за исключением тех случаев, когда такие отвары нужны были для убийства врагов. Хирурги (которые, однако, почитались ниже докторов) и мясники имели право вскрывать вены и делать теплые ванны.

Но никто из них, решительно никто – подвергались ли они гонениям или имели знаки отличия, – не мог проникнуть за стены, где открывались шесть дверей, за которыми рос странный пряный мох, из которого мой отец – маэстро Ури́я – делал снадобья.

Склонившись над камнями, он сковыривал мох медным ножом. Нюхал. Собирал, смешивая с водой и слезами. Он говорил, что три элемента – камень, трава и лава – способны излечить тело. А вот слезы излечат сердце.

Он был самым молодым врачом еврейского квартала, мой отец. Он получил лицензию всего в двадцать лет. Он был на редкость высок. Глаза грека, лоб еврея.

Если бы вы его видели, почтенные доктора.

На нем были надеты тфилин[3]. Густые брови хмурились от солнечных лучей. Когда он шел, его взгляд следил за Полярной звездой, он утверждал, что под ней лучше чувствует счастье. Но он никогда не забывал о земных скорбях, потому что они были частью всемирного языка, некой идиомой, в которой сосуществовали и дети, и старики, и животные.

Мой отец свободно говорил на арабском, арамейском, сицилийском. Читал стихотворения Данте Алигьери, и – хотя и не был христианином – гимны отца Франциска.

То, что подобное чтение – одна из составляющих врачебного искусства, он усвоил еще в юности, когда был боязливым и осмотрительным. Он схватывал знания везде, где только мог: на улице, из разговорного языка, из поэзии. Все казалось ему частью ширящейся родины.

Когда он шел по улицам, женщины украдкой поглядывали на него. Они перешептывались, разглядывая его большие руки, умевшие управляться с ланцетом, точно с кистью. Мечтали о горячих встречах. Смачивали губы в надежде заполучить поцелуй. Улыбались, пересмеивались и лишь ради приличий отворачивались.

Но все хотели Урию, самого высокого еврея, самого сильного, святого. Который умел и вправить сломанную бедренную кость после падения с лошади, и усмирить одержимого.

* * *

После благословения отец решил не давать мне имени.

Он сказал: «Нареку ее, когда увижу знак».

Он думал, что давать имена означает распознавать их в знаках.

Так он решил, когда впервые взял меня на руки.

Мать еще лежала на постели, сквозь саван просматривались очертания ее лица. Согласно нашим законам, к ней нельзя было прикасаться, ее нельзя было поцеловать. Целовать еще неомытых покойников считалось нечистым. И нечистым считалось говорить с мертвыми.

Урия приподнял талит[4] и долго гладил ее, сплетая нежные слова. Он обещал ей, что в моей жизни будет все, что он считал важным, что я буду воспитываться среди читающих, любящих, сострадающих людей. Он напомнил ей, почему родилась она сама и почему я появилась на свет: чтобы стать близкими существами, несущими в себе тайну. Быть путниками посреди роз. И сказал ей: «Я чувствую твое сердце, хоть оно и не бьется».

Потом он обещал ей, что я не получу случайное имя, имя без судьбы. Что он будет его искать. Искать среди дорог. В кратерах вулканов. Босиком. Раскинув руки.

Словом, он взял время подумать. И когда священники торопили его – Урия, когда уже ты принесешь девочку в храм? Вспомни закон, не забудь об омовении, ведь ее мать умерла! – он даже не отвечал.

Знаком может быть что угодно, говорил отец. Нужно было только подождать, и он не ускользнул бы.

Он был на короткой ноге с морем и с ветром. С лунным лучом и с затмением. Никогда не пропускал ни хромого голубя, ни раненой чайки – вестника перемен.

Он, Урия, стоял, растроганно вслушиваясь в слова, которые летели к нему вместе с палой листвой. Вместе с колыханием озерных вод. Со взъерошенных верхушек лавровых изгородей. Утром он вставал затемно и хранил молчание, слушая возню муравьев на хлебной корке. Полет ласточки, пространный, сияющий. Трепет бабочек. Плач жаворонка.

Вокруг человека и его страстей существовал огромный трепещущий мир. Его можно было обнаружить в морской воде, в глазах собаки, в библиотеках разных стран мира. Он был. Молчаливый. Благотворящий.

Вот почему Урия нашептывал больным, что нужно стать частицей святого таинства природы, невинной и безмятежной, покорной и избавляющей. Стойте на траве, говорил он. Стойте на песке, на земле, среди соцветий шафрана.

Священники молчали, но заносили его слова в книгу.

Слишком уж далек от закона был этот Урия – лекарь, рассуждающий о болезни как о путешествии. Не слишком-то веривший в традиционную медицину. К тому же у него не было строгого метода. Да и больных он выбирал совсем неподобающих. Шлялся по ночам в корабельных трюмах, на улицах, где работали проститутки. Его видели с гребцами турецких каиков[5]. Среди неверных, врагов Земли Авраама. Поговаривали, что он даже не требовал никакой платы, пренебрегая священными законами. И бродил по «грязным» местам, которые имелись, несмотря на то что правительственный указ ясно предупреждал: «Никто не имеет права совершать захоронения и избавляться от останков вокруг городских стен, загрязнять луга и дороги вокруг города и вблизи городских ворот».

Сомнения возникали и тогда, когда Урия ставил диагноз. Например, сколько шуму было, когда он вылечил подагру мастера Аккурсио, занимаясь вовсе не ногами, а глазами. Или когда он избавил нотариуса Франчиканаву от навязчивых мыслей, заставив его танцевать. На глазах у удивленных родных Урия протянул ему руку и пригласил на танец. Встав напротив, он велел ему надеть плащ для празднества. Потом принялся напевать мелодию мадригала и повел его в танце, крутя пируэты, хлопая в ладоши и радостно крича. Нотариус хохотал. А потом плакал. Он начисто забыл о своем прошлом. Проснувшись на следующее утро, он хотел петь.

Отец уверял, что лечить ему помогали не только растения. Но и музыка. Ритм. Купание в море. Разговоры с поэтами. Наблюдение за звездами.

И говорил смеясь: «Ведь если так посмотреть, кто сможет сказать, от чего зависит выздоровление?» Он видел здоровые тела, в которых душа еле теплилась. И нетронутые души в искореженных телах. Но это не позволяло ему утверждать, что создания Божьи состоят из нескольких сущностей и врачевать только одну из них. Потому что на самом деле они были едины, как и небесная сфера, что покрывает мир, да будет благословенна она вовеки! Стало быть, призвание врача лишь понять и обнаружить это единство.

А потом, почтенные доктора, пришел тот день, когда у меня появилось имя.

Это случилось у городских стен.

Урия поднялся чуть свет и отправился за мхом. Он прихватил меня с собой, привязав себе на плечи. Выходя из дома, он сказал кормилице: «Если захочет есть, дам ей пососать палец».

Он тихонько завернул меня, покуда спящую, в одеяла. Ему нравилось смотреть на меня, когда я была спелената или сосала кусочек ткани, смазанный медом. Я была внимательной девочкой, мне нравилось наблюдать, как парит сокол, или слушать стрекотание цикад. Когда отец намывал меня морской губкой, я смотрела в другую сторону, привлеченная неуловимыми звуками, тем, что вечно пребывало меж рождением и смертью.

Ковыряя мох ножиком, отец заметил, что я проснулась, но я не плакала, а внимательно, точно завороженная, смотрела на стену.

Урия взял меня на руки и поднес к зеленой стене, чтобы я могла почувствовать запах, исходящий от камней; воздух, пропахший вулканом; аромат цветов, проклюнувшихся из лавы. Тогда он сказал: «Ну вот и ты наконец. Стойкая, как стены Катании. Свежая и зеленая, как этот мох, цветущий прямо в камне.

Будь благословенна, любимая дочка.

Я назову тебя Вирдимура[6]».

* * *

«Это еще что за имя? – тут же загудели священники. – Такого дочери Рахили еще не носили, оно сулит тебе беды и несчастья, осторожней, Урия, берегись морока и фантазий!»

Но мой отец оставался непреклонен и отвечал так: «Ее будут звать так, решение принято. Да начнется торжество зевед абат[7]».

И праздник начался.

Урия разослал приглашения, он решил устроить пиршество под рыночным портиком, позади рыбных рядов. Его выбор пал на вечер, чтобы в небе уже виднелась вечерняя звезда. Ему не хотелось пышных залов, устланных коврами, с гобеленами по стенам и ладаницами. Он терпеть не мог узкие и длинные бифории[8], из которых невозможно выглянуть и почувствовать на себе лунные чары. Вокруг отца стала собираться толпа.

Священники не умолкали: «Кто все эти люди, Урия? Многих из них мы прежде не видали!»

Но отец сохранял спокойствие. Он пригласил на торжество всех больных, которых лечил, не требуя платы. Беззубых портовых рабочих, старух-проституток и прочих бедняг, у которых не было ни гроша, но которых он хотел сытно накормить.

Он не хотел, чтобы с ними рядом оказались знатные люди. Вместо них были уличные певцы, ремесленники, трюкачи. Музыкантами тоже были его друзья-калеки, которые принесли цимбалы и кастаньеты. Дичь для праздника подарил один мясник, которого отец вылечил от хвори много лет назад. Он принес зайцев, полевых птиц, фазанов. Были еще салаты, цитрусы, панакота. Курица, фаршированная миндалем и вымоченная в молоке со специями, что подавалась с чесночной подливкой и соусом на основе изюма и уксуса.

Священники только руками развели. Есть это никак не годилось, еще Моисей запретил такое.

Но отец улыбался и не слушал. Он говорил: «Пусть играет музыка. Пусть наливают вино с предгорьев Неброди и подают сиракузскую рикотту. Пусть танцуют. Отведайте этих угрей в оливковом соусе! И этот хрустящий дрожжевой хлеб с отрубями. Отведайте диких трав – тут одуванчики, руккола, цикорий и кейл. Я сам собрал их для вас на рассвете. Проходите, дорогие друзья, познакомьтесь с моей дочерью».

И священники нехотя бормотали:

«Благословивший наших матерей – Сару и Ревекку, Рахиль и Лию, пророчицу Мириам, и Авигею, и царицу Эсфирь, дочь Авигеи, – благослови и это возлюбленное дитя, и да будет ей имя в Израиле Вирдимура».

1

седьмой день недели в иудаизме, в который запрещена работа; наступает в пятницу с заходом солнца и продолжается до наступления темноты и выхода первых звезд в субботу.

2

Тринакрия – королевство, существовавшее в Средние века. Включало в себя Сицилию и Южную Италию. – Здесь и далее прим. пер.

3

элемент молитвенного облачения иудея: пара коробочек из выкрашенных черной краской кожи кошерных животных, содержащих написанные на пергаменте отрывки из Торы; повязываются на лоб и руку.

4

молитвенное облачение в еврейской традиции; представляет собой прямоугольное покрывало, обычно белого цвета с кистями по краям и полосками по бокам.

5

лёгкое гребное судно, изредка парусное.

6

В имени героини заложены два корня со значениями: verde – «зеленый», muro – «стена» (ит.).

7

еврейская церемония наречения имени для новорожденных девочек.

8

арочное окно или проем, разделенный столбиком на две части.