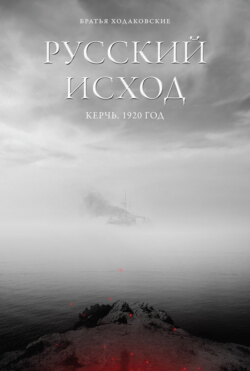

Читать книгу Русский Исход. Керчь. 1920 год - - Страница 3

Состояние флота перед эвакуацией

ОглавлениеПосле провала «Московской директивы», отданной Антоном Ивановичем Деникиным, и последующего отступления дезорганизованных Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) на Кубань c эвакуацией в Крым, получившей впоследствии название Новороссийской катастрофы, белые армии оказались, по сути, разгромленными. С участием союзного флота в Крым было перевезено около 25 тысяч бойцов Добровольческой армии и 10 тысяч казаков без артиллерии и лошадей. Войска были в полном расстройстве и потеряли доверие к командующим фронтами и армиями, особенно были деморализованы казаки. На корабли в первую очередь принимались добровольческие соединения, а затем – сохранившие воинскую дисциплину казачьи части.

Эвакуация белой армии из Новороссийска в Крым

В это время защита полуострова обеспечивалась частями Крымского корпуса численностью около 5 тысяч человек под командованием генерала Якова Александровича Слащёва. Для противодействия возможному десанту с таманского берега Керченский район оборонялся отрядом в 1,5 тысячи человек, состоящим из Кубанской и Алексеевской сводных бригад и Корниловской юнкерской школы. Остальные части были размещены генералом Деникиным на отдых в районе Севастополя, Симферополя и Евпатории. Общая численность белой армии составляла порядка 35–40 тысяч бойцов при ста орудиях и полутысяче пулемётов[1].

После крупного поражения и сокращения территории, контролируемой антибольшевистским сопротивлением на Юге России, до одного лишь Крыма, А. И. Деникин принял решение уйти в отставку. На военном совете 4 апреля 1920 года старшими начальниками был избран преемник Главнокомандующего – генерал-лейтенант Пётр Николаевич Врангель. Для принятия поста он вернулся из Константинополя, где находился вследствие приказа А. И. Деникина от 21 февраля об увольнении в отставку с настоятельным предложением покинуть Россию.

Генерал-лейтенант А. И. Деникин, 1917 год

Крайне тяжёлое положение армии усугублялось ультимативной нотой британского правительства, требовавшего от прежнего Главнокомандующего ВСЮР прекратить борьбу и начать при английском посредничестве переговоры с советским правительством об амнистии для населения Крыма и войск, – в противном случае англичане отказывались предоставлять дальнейшую помощь. Не допуская возможности переговоров с большевиками, П. Н. Врангель решил всячески затягивать этот вопрос, чтобы использовать время для приведения армии и тыла в относительный порядок и подготовки флота к возможной эвакуации армии и правительственных учреждений из Крыма[2].

За несколько месяцев пребывания генерала Врангеля во главе Правительства Юга России и Русской армии (новое название ВСЮР) была восстановлена боеспособность войск, достигнут ряд серьёзных побед над противником, отвоёвана богатая хлебом Северная Таврия, проводились реформы, включая земельную и местного земского самоуправления, налаживалась разрушенная хозяйственная жизнь и восстанавливалось главенство закона. Вместе с тем не прекращалась работа по обеспечению флота всем необходимым на случай эвакуации.

Состояние флота, от которого зависели снабжение Юга России, торговля, военные операции и наконец грядущая эвакуация, было плачевным. От Черноморского Императорского флота почти ничего не осталось в результате Мировой войны, революционных потрясений, немецкой оккупации и гражданской войны. Многие боевые корабли были затоплены большевиками в июне 1918 года, другие повреждены союзниками в апреле 1919 года, некоторые – просто разграблены, как и Севастопольский портовой завод Морского ведомства и мастерские. Белый военный флот (например, почти весь 2-й Азовский отряд, базировавшийся в Керчи) в значительной степени создавался путём переоборудования и вооружения коммерческих судов, состояние которых было несколько лучше, но и они нуждались в капитальном ремонте.

Члены Правительства Юга России, войсковые атаманы и представители войсковых казачьих правительств Дона, Кубани, Терека и Астрахани. Севастополь, большой дворец, 4 августа 1920 года. Сидят (слева направо): 1) начальник штаба генерал-лейтенант П. Н. Шатилов; 2) и. об. Астраханского атамана Н. В. Ляхов; 3) Терский атаман генерал-лейтенант Г. А. Вдовенко; 4) Донской атаман генерал-лейтенант А. П. Богаевский; 5) Главнокомандующий генерал-лейтенант П. Н. Врангель; 6) и. об. Кубанского атамана В. Н. Иванис; 7) помощник Главнокомандующего А. В. Кривошеин; 8) и. об. председателя Донского правительства М. В. Корженевский. Стоят (слева направо): 1) вр. и. д. управляющего делами Совета при Главнокомандующем А. Г. Сергеенко-Богокутский; 2) начальник политической канцелярии Управления иностранных сношений Б. А. Татищев; 3) вр. и. д. начальника Управления иностранных сношений князь Г. Н. Трубецкой; 6) председатель Астраханского правительства Санджи Баянов; 8) заместитель начальника Морского управления контр-адмирал С. В. Евдокимов; 9) вр. и. д. начальника Военного управления генерал-майор В. П. Никольский; 10) вр. и. д. начальника Управления финансов Б. В. Матусевич; 11) начальник Управления юстиции сенатор Н. Н. Таганцев; 12) и. д. начальника Гражданского управления С. Д. Тверской; 13) начальник Управления торговли и промышленности В. С. Налбандов; 14) государственный контролёр Н. В. Савич; 15) заместитель председателя Кубанского правительства генерал-майор И. А. Захаров; 16) председатель Терского правительства Е. А. Букановский; 17) начальник Управления земледелия и землеустройства сенатор Г. В. Глинка; 18) начальник Управления снабжений генерал-лейтенант П. Э. Вильчевский.

Постоянно ощущалась крайняя нехватка материалов, специалистов и топлива, при этом от флота с каждым днём требовалась всё большая отдача для содействия армии и проведения самостоятельных операций, поэтому осуществлялся преимущественно лишь самый необходимый ремонт. В результате на кораблях постоянно происходили поломки, были случаи, когда агрегаты выходили из строя прямо во время боя и механикам приходилось устранять поломки на виду у противника. Недостаток топлива вынуждал останавливать двигатели на стоянках, отключая отопление и освещение, из-за чего зимой температура в каютах могла доходить до отрицательных значений, причём некоторым кораблям Азовского отряда приходилось зимовать во льдах. Снабжение судовых команд денежным довольствием, обмундированием и провиантом тоже оставляло желать лучшего.

Линкоры «Ростислав», «Синоп», «Воля» и транспорт «Херсон» в Южной бухте Севастополя. Немецкая оккупация, 1918 год

Наблюдался и острый недостаток кадрового флотского офицерства, вызванный их оттоком из-за разрушения флота, тяжёлых условий службы, упадка дисциплины и необходимости борьбы за существование. Поэтому ещё в 1919 году был учреждён Корпус корабельных офицеров, который первоначально комплектовался сверхсрочнослужащими унтер-офицерами флота, а затем также офицерами по адмиралтейству, военного времени и армейскими. Последние не обладали требуемым опытом и подготовкой.

Качество судовых команд было ещё хуже: в отличие от коммерческого флота на военном матросов старого флота осталось крайне мало. Основной состав был представлен солдатами, казаками и новобранцами из числа гимназистов, кадет, студентов, техников и мастеровых, непривычных к морю и тяжёлой физической работе. Командирам приходилось набирать и обучать экипаж самостоятельно, так как специальные школы не могли срочно предоставить необходимые кадры, особенно для обслуживания сложных механизмов боевых судов. Поэтому неудивительно, что бывали несчастные случаи у орудий, порча двигателей или их остановка вследствие проявления морской болезни у членов команды. Слабые здоровьем порой не выдерживали испытаний, заболевая малокровием и даже туберкулёзом[3].

Через созданное Управление морским транспортом командующий флотом непосредственно контролировал движение трёх десятков грузовых и пассажирских пароходов Морского ведомства. Коммерческие же суда, принадлежащие преимущественно Русскому обществу пароходства и торговли, Российскому обществу и Добровольному флоту, подчинялись ему только в оперативном отношении через Тоннаж-бюро, осуществляя грузоперевозки для нужд Правительства Юга России. Компании стремились перевести свою деятельность в Средиземное море с целью более выгодной эксплуатации своих транспортов. Выход любых кораблей за пролив Босфор мог осуществляться не иначе как с разрешения командующего флотом. Значительная доля частных пароходов, как отмечалось, были переоборудованы для несения военной службы, а многие – проданы за границу[4].

В Крыму не было значительных разработанных месторождений угля и нефти, а потому обеспечение топливом и машинным маслом велось путём закупок за границей и в Грузии за счёт валюты или товарообмена на хлеб. И того, и другого недоставало, поэтому уголь и нефть приобретались лишь в самом необходимом количестве и для формирования оперативного запаса, который постоянно расширялся в соответствии с ростом численности людей, подлежащих эвакуации в случае прорыва красных в Крым[5].

2-й отряд военных судов Черноморского флота по состоянию на 8 ноября 1920 года дислоцировался в Керчи и Азовском море в следующем составе:

– база отряда транспорт «Веха»;

– плавучая батарея «Ростислав» (лишённый хода линкор);

– канонерские лодки «Кача», «Страж», «Грозный» и «Урал»;

– вооружённые ледоколы «Всадник» и «Джигит»;

– эскадренные миноносцы «Живой» и «Зоркий»;

– десантные катера «Силач», «Мария», «Меотида», «Пантикапея», «Азовец», «Дмитрий», «Никола Пашич», «Петрель», «Ногайск», «Дружный» и «Очаковский канал»;

– сторожевые катера «CK-11», «CK-12», «CK-13», «CK-14», «CK-15», «CK-16», «CK-17» и «CK-18»;

– тральщики «Альбатрос», «Черногория» и «Чурубаш», катера-тральщики «Стриж» и «Роксана»;

– буксирный катер «Херсонес»;

– транспорт «Водолей»;

– наливная шхуна «Кара-Кермен»;

– брандвахта «Фанагория»;

– плавучий маяк «Тузлинский»;

– болиндеры №№ 442, 443 и 445;

– 2-й гидроавиационный отряд[6].

В течение всего периода борьбы под командованием генерал-лейтенанта Врангеля продолжалось усиление материальной базы для проведения крупной эвакуации в случае прорыва большевиков в Крым и поражения Белого движения на этом театре военных действий.

Три русских гидросамолёта M-9 буксируются в гавань Севастополя, весна 1918 года, во время немецкой оккупации (из собрания библиотеки де Гольера при Южном методистском университете, Техас)

Первый секретный приказ от 17 апреля 1920 года предусматривал эвакуацию в Константинополь 60 тысяч человек, в том числе 12 тысяч из Керчи, с месячным запасом продовольствия и медикаментов. Но уже через месяц, 22 мая, ввиду увеличения численности Русской армии количество подлежащих эвакуации людей было расширено до 98 тысяч. Затем цифры ещё несколько раз корректировались в сторону уменьшения ввиду отсутствия необходимого количества кораблей, топлива и припасов. Была разработана схема взаимодействия с судами торгового флота, которые предполагалось использовать в операции (в итоге было задействовано сорок таких кораблей). 7 ноября, за несколько дней до начала эвакуации, командующий флотом получил последнюю нормировку на 72 тысячи человек, значительно увеличенную, особенно для Керчи (25 тысяч человек). Но на деле из Крыма было вывезено вдвое больше людей, что вызвало большие затруднения при посадке и морском переходе, потребовало огромного напряжения сил флота, которому пришлось для перевозки пассажиров использовать наряду с транспортами и все военные суда[7].

1

Деникинъ А. И. Очерки русской смуты. – Парижъ, 1921. – Т. V. Глава XXIV.

2

Врангель П. Н. Воспоминания: в 2-х частях. 1916–1920. – М.: Центрполиграф, 2006. С. 385–389.

3

Гутанъ Н. Р. Краткій очеркъ дѣйствій флота при эвакуаціи Крыма въ ноябрѣ 1920 г. и пребываніе его на чужбинѣ. – Состояніе флота передъ эвакуаціей // Морскія Записки. – Нью-Йоркъ, 1955. Т. XIII. № 2 и 3. С. 3, 4, 6–8.

4

Гутанъ. Указ. соч. Т. XIII. № 2 и 3. С. 6–8.

5

Гутанъ. Указ. соч. Т. XIII. № 2 и 3. С. 9–10.

6

Гутанъ. Указ. соч. Т. XIII. № 2 и 3. С. 5, 12, 13.

7

Гутанъ. Указ. соч. Т. XIII. № 2 и 3. С. 13–22.