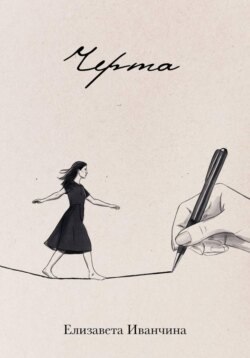

Читать книгу Черта - - Страница 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОглавлениеВо всем есть черта, за которую перейти опасно;

ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно.

Достоевский

I

Священник привычным движением наклонил голову к аналою.

– Господи, каюсь… – Катя тут же запнулась, подбирая верное слово, называющее своим именем совершенное. Оно вечно ускользало от нее, не давалось быть произнесенным. Обо всем ином она могла говорить просто и открыто, ничего не утаивая, ни в чем себя не оправдывая. Как человек слова, Катя различала мельчайшие оттенки смысла, едва уловимые грани чувства – они получали в ее сердце точное определение. Но это – каждый раз пыткой было не столько сознаться, сколько сказать о нем. Слова не находились, но и не были нужны: слишком хорошо всем участникам таинства был знаком этот многажды говоренный, вымученный монолог. Нескладно изложив и еще более нескладно завершив его, Катя подняла на священника стыдливые глаза.

Отец Павел выдержал паузу, что-то серьезно обдумывая. Он не был поспешен в суждениях, не давал ответов с ходу, даже если речь шла о вещах давно известных. Двадцать пять лет принимая исповеди, он уяснил, что людям, оказавшимся в одинаковом положении, нужно говорить разное. И даже одному человеку в одном и том же неисправимом положении всякий раз необходимо слышать нечто новое. Тем более священник взвешивал каждое слово, когда исповедовал тех, кого знал близко и продолжительно, а то и всю их жизнь. Отец Павел осторожно поправил нагрудный крест, вздохнул и медленно начал.

– Катя, – он всегда обращался по имени к знакомым прихожанам. – Ты знаешь, что не может удержаться никакая земная любовь, если ее источник не в любви небесной. Если основание ее непрочно. Да, мы все живем во плоти, от ее соблазнов никуда не деться. Но мы должны подчинить плотскую жизнь духовной. Сперва выстроить духовный фундамент жизни, и на нем возводить все иное. – Священник остановился и помолчал несколько мгновений. – Впереди у тебя, у вас (он сделал акцент на этом слове) будет еще целая жизнь, полная любви – супружеской, брачной любви в том числе. Юности свойственно желать всего и сразу. Но время только укрепляет подлинное чувство. – И, припоминая некоторые подробности ее истории, уточнил. – Когда свадьба?

– Через год, – неуверенно и еле слышно ответила Катя. – Мы перенесли свадьбу. Еще на год.

– И все же, это небольшой срок. Вот увидишь. Небольшой, – отец Павел легко улыбнулся. – Любовь стоит того, чтобы ждать. А вот распаляться не стоит. Не создавай ситуаций, способных искусить тебя. В молитве Господней что сказано? «Не введи нас во искушение», то есть, вернее говоря, не дозволь нам впасть в искушение. Не впадай в него.

Последние слова прозвучали твердо и даже строго. Катя поджала губы. «Легко вам, сто лет женатому…», – пронеслось в голове, она тут же осеклась: грех, грех! Ей хотелось возразить что-то, но теперь она почувствовала, что возражения бессмысленны.

– Я буду за тебя молиться, – отец Павел прочитал разрешительную молитву. – Ничего не бойся. Совершенная любовь побеждает страх, – утвердительно произнес он стих из апостольского послания и тут же добавил, – но ты же помнишь, что речь идет о любви к Богу.

Катя опустила голову в знак согласия. Перекрестилась и поцеловала крест, затем Евангелие, сложила руки для благословения – почти машинальный, детально отработанный за тринадцать лет, с момента первой исповеди, обряд. Священник отечески перекрестил ее и по устоявшейся привычке не дал руки для целования, а коротко положил ее Кате на голову. Она слегка наклонилась и вынужденно улыбнулась.

После таинства становилось легче. Да, внешне в жизни ничего не менялось, но на короткий миг появлялись силы сопротивляться и ждать. Духовник умел найти нужные слова. Они укрепляли, побуждали жить чище, выше. Однако, сколь целительны ни были Катины исповеди, ее чувство к Саше – первой любви, жениху – с годами делалось все взрослее, сложнее. Запретнее. Их встречи нередко становились новым поводом для раскаяния в несдержанности и несовершенстве. И все же ей удавалось еще не перейти черту.

Катя простилась с духовником, с пожилыми сестрами, перекрестилась и вышла из храма. Беспечно светило майское, послепасхальное солнце, отражаясь в куполах церкви и домах соседних от нее окон. На колокольне алело торжественное возвещение «Христосъ Воскресе!», радостью от которого, казалось, был пропитан сам воздух в этот утренний час. Ей нравилось приходить на исповедь в будни: кроме сторожа и пары старушек, знакомых с детства и с той поры не менявших свой облик, из прихожан никого не было. А значит, можно было беседовать с отцом Павлом неторопливо и обстоятельно – не то что в выходные, когда в центровой столичный храм всем скопом набивались верующие и протиснуться на исповедь было попросту некогда: уже пять лет Катя пела на клиросе на поздней литургии.

Стояло лучшее время года – нежная майская теплынь. Была пора сирени, весенних отпусков, последних учебных недель. Сезон легких курток, первых пикников, ранних-ранних рассветов. Время, когда юность года вторила юности жизни. Ветер приятно прохлаждал тело, легко играл с волосами, солнце слепило глаза, целовало щеки, пробуждая Катины крошечные веснушки. В воздухе парило чувство обновления, вызванное пасхальной вестью. Катя улыбнулась невольной прелести мгновения и ощутила, как неистово и полно сейчас хотелось жить и любить. Не только по-божески, но и по-человечески.

Любовь стоила того, чтобы ждать.

Катя вспомнила их первую встречу на дружеском квартирнике, где она пела под гитару «Дерево» Цоя. Его любимую песню. Пела ровно так, как он понимал и слышал ее: со светлой печалью, неизъяснимой тоской. «Мне кажется, что это мой мир… Мне кажется, что это мой сын…» Саша посмотрел на нее и увидел очень глубоко, как человека, в котором неожиданно узнаешь своего. Боттичелиевская красота, хрупкая фигура, что так гармонировала с нежным голосом и манерами. Длинные пальцы ловко перебирали струны, светлые кудри касались верхней деки. Она играла, не смотря на руки, которые умело совершали свою работу, а украдкой оглядывала присутствующих. Их с Сашей взгляды ненадолго встретились, и ее струна дрогнула. Она опустила глаза, переиграла аккорд. «Кто это?» – восхищенным шепотом спросил он приятеля, кивнув в ее сторону. «Это же Катя, дочка Осаниных, подруга детства», – без интереса ответил тот. «Катя, Катя», – многозначительно произнес про себя Саша и полюбил. Кате нравилось, как застенчиво и трогательно он описывал эту сцену. Нравилось смотреть на себя его глазами. Она-то помнила, что много фальшивила в тот вечер, путала аккорды, ей не давались переборы – он ничего не заметил. Он видел ее другой – с самого начала видел ее лучше, чем она была.

Потом вспомнила их первый поцелуй поздним осенним вечером. Они стояли у ее дома и не могли расстаться. Катя рассказывала одну за другой нелепые истории, а он молча улыбался ей и ждал, когда она остановится хоть на миг, чтобы сделать это. Но она не замолкала. Свет дворового фонаря красиво падал на ее лицо, а растаявшие снежинки на шапке превратились в крошечные капельки. Глаза уже намокли от смеха, щеки раскраснелись, она говорила что-то забавное и сама смеялась этому. В третий раз начинала сызнова одну и ту же историю, доходила до определенного места, говорила: «А потом…» и взрывалась хохотом, который не давал продолжить. Саша любовался ею, радовался ее радостью. А когда она наконец договорила и затихла, вдруг робко взял ее лицо обеими руками, наклонился и поцеловал.

Вспомнила, как нескладно и мило он сделал ей минувшей зимой предложение. Оно должно было все изменить, но изменило не так, как хотелось.

Вспомнила и то, как стыдливо каждый раз он уходил из комнаты в минуты предельно допустимой между ними близости, не в силах держать себя в руках. И как возвращался назад, раскрасневшийся, устыженный, умывшись ледяной водой, не смея поднять виноватых глаз.

Саша Иловайский, этот русский интеллигентный мальчик, был таким, словно вышел с дореволюционной фотографии: высокий, статный, с тонкими чертами лица, скромной улыбкой и красивыми голубыми глазами. Он рос сдержанным ребенком, робел в присутствии девушек и стеснялся своих симпатий. В кругу друзей находился в тени, был молчалив, предпочитал не говорить, но слушать. Его считали надежным другом, бесхитростным человеком, разве что не в меру нерешительным и, как многие одаренные люди, временами непонятным. Сашины родители, потомственные врачи, рано распознали незаурядные математические способности сына, наняли университетских преподавателей, отдали в профильную школу. Он выигрывал одну за другой олимпиады, без вступительных экзаменов его брали в лучшие вузы страны. Он видел себя ученым, первооткрывателем, затворником-одиночкой и совершенно не представлял семейной жизни и любовных отношений. Но Катенька так глубоко и основательно, без спросу, пронзительно вошла в сердце, что он не смог противиться. Он полюбил ее с первого взгляда так, как любят однажды – терпеливо, милосердно, не ища своего. А после не мог поверить своему счастью: чувство оказалось взаимным. Необъяснимо Катя предпочла всему изобилию разношерстных поклонников его – закрытого мальчишку из математической параллели…

Саша был лучше всех людей, которых Катя знала. Лучше ее церковного окружения, школьных друзей, университетских знакомых, случайных приятелей. Саша был самым достойным человеком в ее мире, несмотря на то что считал себя неверующим, ни разу не читал Библии и едва ли бывал в храме. Совесть его была строга, взыскательна, не перепачкана грязью мира. Блаженны чистые сердцем…

Редкое благородство, смешанное с природной застенчивостью и неопытностью, не позволяло ему претендовать на большее, чем та трепетная, невинная связь, что установилась между ними. А когда спустя полгода после знакомства Катя начала вымученный для себя самой разговор о воздержании, он даже удивился, поскольку считал его естественной частью их отношений. Саша с уважением отнесся к духовной жизни любимой, согласился с ее (а потом уже их) целомудренным выбором, практически смирился с отмеренным ожиданием их полной близости – до свадьбы. Принял его, руководствуясь, однако, не Катиным стремлением исполнять седьмую заповедь (он и не знал про нее), а верностью первому чувству.

Но время шло. Они взрослели. И то, что с относительной легкостью давалось в семнадцать лет, в подступающие двадцать становилось испытанием. Взрослели Сашины друзья и знакомые, для которых вовсе не целомудрие, а обратное ему было безоговорочной нормой. Это не могло не задевать, несмотря на высоту их с Катей отношений и неподъемную красоту совершаемого выбора. То и дело звучали откровенные подробности чужих связей, они вызывали раздражение и горечь. Саша не посвящал других в их с Катей сокровенную тайну, казавшуюся святыней, сам разговор о которой мог осквернить ее. Удивлялся неразборчивости, с которой растрачивали себя на пустые интрижки его знакомые. И все же ему тоже хотелось скорее познать вкус предельной близости, недоступной, заповедной и – человеческой.

Спустя два с лишним года ожидание для обоих стало невыносимо. Испытание переросло в искушение. Тогда Саша решился. В предрождественскую пору, в обычный домашний вечер в обыкновенной домашней обстановке, без кольца и колена, без прелюдий и подготовки он с поспешностью сделал предложение. Уставший от неопределенности своего положения, взвинченный очередными откровениям друзей, он вдруг осознал, что может в одночасье положить конец мучениям.

На его неуклюжее «ты станешь моей женой?» Катя, не выдержав и секунды, счастливо кивнула. Но тут же переменилась, подосадовав, как это нелепо случилось. В ее сердце жило представление о красивом мгновении, рассказ о котором станет семейной легендой, что звучит сотни раз в разговорах с близкими и далекими, обрастает небывалыми подробностями, припорашивается пылью памяти, но никогда не надоедает.

Я жду сказок в реальности, думала она, утешая себя, но Саша другой, не герой романа, он не умеет сделать красиво, но любит по-настоящему. Катя выдохнула, насильно улыбнулась, сухо поцеловала его в губы и, взволнованная, ушла делиться новостью с родителями.

Саша, обыкновенно не слишком проницательный, заметил ее минутную перемену и, как делал всегда в моменты волнения, начал перебирать первые попавшиеся в карманах мелочи: крошечные карамельки, смятые чеки, скрепки. С досадой вспомнил, как впервые поцеловал девочку и вместо щеки угодил в ухо: она не вовремя отвернулась, а потом рассмеялась ему, дурачку, в лицо и убежала. А как глупо он признался однокласснице в любви! Той красотке, по которой страдала вся параллель. Растяпа, только и додумался, что бросить ей на волейболе мяч со словами I love you. К счастью, она этого не услышала, как и другие влюбленные олухи, что выслуживались перед ней, унижая друг друга. Саша поморщился от дурацких воспоминаний, резко разломал скрепку, до крови поцарапав палец. И теперь не сумел, сделал что-то не так… Он торопился, потому что наделся положить зримый предел ожиданию. Этого не случилось.

Свадьба по твердому настоянию Катиных родителей была отложена на будущий год. Казалось, уже недолго оставалось возлюбленным томиться предвкушением полноты близости…

Во всем, кроме этого вопроса, юная жизнь Катеньки Осаниной была счастливой. Она имела крепкую семью, любимого человека, ее обожали друзья и приятели, она была одной из лучших студенток лучшего в стране университета, преподавательская карьера и учеба на филфаке складывались самым удачным образом, ее красота и ум расцветали, сам Господь Бог благословлял ее своей любовью.

Но бывает так, что единственный в жизни вопрос, этот незаметный другим камень преткновения в душе человека, поначалу такой маленький и ничтожный, разрастается до небывалых размеров, становится главным, непреодолимым испытанием судьбы. Тогда он, легши поперек сердца, в короткое время способен разрушить все, что бережно и кропотливо строилось десятилетиями, годами.

II

Катя была дочерью родителей, воцерковившихся в конце 1990-х, когда постепенно стала сходить на нет мода на религию, что хлынула мощной волной после распада Союза. Тогда насильно посаженные на атеистическую диету люди гурьбой бросились в открывшиеся храмы утолять духовный голод. Не многие, наскоро насытившись, остались в церкви. Осанины – остались.

Жизнь Катеньки, их первой и единственной, долгожданной девочки виделась плодом воцерковления. Семь лет раннего брака они не могли зачать ребенка. А всерьез войдя в церковь, наконец обрели свое чадо и, следуя ветхозаветному обетованию, пообещали посвятить первенца Богу.

Вместе с общеобразовательной школой ее отдали в воскресную, каждые выходные водили с собой на богослужения, уже в старшей школе Катя начала петь на клиросе. Со временем круг церковных друзей семьи Осаниных рос и ширился и едва ли не замыкался на себе самом. В подростковом возрасте большинство Катиных знакомых ушли из церкви, вскоре и разуверились. Когда буря безбожного бунта миновала, не затронув ее, Катя задумалась: что удержало ее в ту турбулентную пору в церкви – назидания родителей и духовника, привычка или собственный выбор? Это было, скорее, желание все в жизни делать хорошо и правильно. В четырнадцать она впервые целиком прочла Евангелие, в котором главным стал для нее стих «Будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный». Это слово она выбрала жизненным ориентиром.

К совершенству Катя приближалась не только в отличной учебе и прилежном поведении, но и в отношении к другим людям, которым она хотела являть положительный пример. Катя была хорошей, очень хорошей девочкой. Правильной до невозможности. Она исправляла неверные ударения в словах, раскладывала вещи по цветам, выправляла края полотенца по одной длине, писала каллиграфическим почерком, выводя верхний завиток в букве «я», знала ответы на все преподавательские вопросы, сидела на первой парте с вечно поднятой рукой, зубрила билеты до скрежета, занудно дополняла скудные ответы двоечников, натирала туфельки до блеска, выглаживала воротнички рубашек. Патологически не умела опаздывать и лгать. Дважды в день молилась перед домашним иконостасом, раз в месяц бывала на исповеди. Молилась за близких и даже за возможных врагов – тех, кто не прощал ее безупречности. Она чувствовала на себе ответственность своего избранничества. А как известно, кому много дано, с того много и спрашивается.

Поддержка семьи и духовника обнуляла многие нравственные дилеммы юности и до поры до времени была исчерпывающей. Но Катя встретила первую любовь, и правильных ответов на жизненные вопросы стало недостаточно. Столкнувшись лицом к лицу с живым чувством, она оказалась на распутье. С одной стороны, ее оберегали заповеди (не прелюбодействуй!), желание жить правильно, с другой – терзал тот внутренний огонь, что она ощущала в себе; со временем он разгорался все больше, испытывал и даже мучил. Катя корила себя за то, что живет не слишком свято, не устремляется к совершенству, а отдаляется от него. Все понимала, но ничего не могла с собой сделать. За выглаженными воротничками и блестящими туфельками скрывались не самые благочестивые намерения.

Любовь, чистая и большая, о которой она мечтала, читала в книгах и слышала от родителей, случилась. Главное событие в жизни произошло. Но ко времени, когда Саша сделал предложение, все непредсказуемо изменилось. Да, Катя ответила на него согласием, ожидая, что укрепится в своем выборе. Взамен очень скоро испытала огорчение и тревогу. Выросшая в свете большой любви – любви отца и матери друг к другу – она с детства знала, что повторит их историю.

Родители Кати учились в одной школе, отец добивался расположения матери три старших класса, а когда его чувства оказались взаимны, ушел служить на два года. Мама Кати, покоренная его настойчивостью, была готова ждать. Едва вернувшись из армии, он сделал предложение. Через полгода они поженились, начали трепетно готовиться к пополнению. Отец, Дмитрий Михайлович, по природе неунывающий авантюрист, не стал поступать в университет, сменились его приоритеты: нужно было обеспечивать семью. Перебивался на разных работах, от официанта до грузчика, пока не повстречался знакомый, который предложил отправиться в столицу за большими возможностями – строить то, что вскоре получило название «бизнес». Мама Кати, Надежда Александровна, была противоположностью мужу – донельзя консервативная, педантичная, она после долгих препирательств поддалась его уговорам, но с одним условием – дать ей окончить последний курс педагогического. Шел 1991 год.

Рискнули переменить жизнь и переехали с Приморья в Москву, оставив на востоке родственников, друзей, все прошлое, дорогое сердцу. Надежда Александровна подыскала место в школе, Дмитрий Михайлович с партнером начали развивать строительное предприятие. Дело неожиданно выгорело. Довольно скоро финансовые вопросы были решены в лучшую сторону. Постепенно устраивалась их новая московская действительность. Они купили просторную сталинку на востоке столицы в надежде вскоре заполнить ее будущим потомством. Оно не рождалось. Много лет они ждали ребенка, но каждый месяц были вынуждены прозаически мириться с крушением надежды. Ожидание сплотило их, испытав не на шутку. Обреченные, они оказались на Рождество в храме, где вдруг услышали, как отец Павел говорил слово. Их впечатлила проницательная проповедь настоятеля о чуде рождения новой Жизни, даровавшей надежду всем отчаявшимся. Решились поделиться с ним своей болью – и были глубоко услышаны. Так Осанины стали прихожанами китайгородского храма, а отец Павел сделался духовником семьи. Почти двадцать лет они провели в мире и согласии, спокойно и ровно преодолевая жизненные испытания и житейские бури. Честно трудились, честно жили и воспитывали дочь.

Появление жениха в жизни Кати насторожило родителей не на шутку. Им казалось, что их правильная вдумчивая девочка не скоро еще влюбится, а будет отдавать все силы университету и церковным занятиям: пению на клиросе, помощи в воскресной школе. Беседы о целомудрии в семье не велись в силу их очевидности: еженедельное посещение храма, чтение Писания, проповеди и исповеди, по мнению родителей, совершенно однозначно формировали картину мира их ребенка, который казался понятным и предсказуемым, как заученная наизусть молитва.

Однако частые длительные посещения Саши, особенно в их отсутствие, стали настораживать и побудили к разговору. Начало его Катя слушала сдержанно, неохотно кивая прописным истинам о важности чистоты. Когда же прозвучала главная, прямым текстом сказанная фраза (нужно хранить девственность до брака!), она, неожиданно для всех и самой себя, вспыхнула. Так выразилось долгими, томительными месяцами копившееся в ней бессилие перед тем, что было неоспоримо, но оказалось непосильно. Катя яростно возмущалась, что не понимает этого правила, когда речь идет об отношениях с человеком, который и так (это все знают!) скоро станет ее мужем. Вопрос замужества был вопросом времени. Родители не предполагали, что их послушная девочка может бунтовать по такому поводу.

Раздражившись самим предметом запоздалого разговора, Катя решила зайти с козырей.

– Разве у вас самих ничего не было до брака? – спросила она с вызовом, припомнив доверенную однажды матерью тайну.

Родители переглянулись, как бы уславливаясь об ответе на этот принципиальный вопрос. Катя поймала их взгляд и надменно ждала.

– Видишь ли, Катя, – начал отец, выдержав паузу и выдохнув, – было.

Едва дочь начала торжествовать в своей правоте, укоризненно стреляя глазами, он добавил:

– Мы тогда еще не были христианами, а тебе желаем лучшего. Хотим уберечь от возможных ошибок, от наших ошибок (он сделал упор на слово «наших»). У тебя есть шанс прожить жизнь правильно – с самого начала.

Главное слово было произнесено. Слово, которое мотивировало и двигало вперед, поддерживало и укрепляло. Проклятое, ненавистное слово – оно все же действовало. Правильно.

Вскоре после самого откровенного в жизни Катиной семьи разговора и случилось Сашино предложение. Надежда Александровна по-девичьи обрадовалась ему, а вот отец – не принял. Дмитрий Михайлович оценил серьезность Александровых намерений, которые, впрочем, не подвергал сомнению (он бы и не позволил виться возле дочери легкомысленному жениху), но посчитал шаг несвоевременным, поспешным. Жениться, не окончив еще университета, жить у родителей и за их счет?..

Нет, надо повременить!

Согласиться с этим решением Кате было отчаянно трудно, хоть в нем и виделась своя логика, на которую расчетливо напирал отец: окончить с отличием университет, все силы в выпускной год отдать учебе, подготовить свадьбу не в спешке, а как следует – словом, снова «все сделать правильно». Катя мучилась от этой отсрочки едва ли не больше всех, но надеялась превратить ожидание в предвкушение.

– Иаков ждал Рахиль семь лет, а потом еще семь. Что значит оставшийся год? У вас впереди вся жизнь. Любовь станет крепче, выдержаннее, как хорошее вино, – просто и убедительно говорил Дмитрий Михайлович.

Не принимая эти доводы сердцем, но веря им разумом, Катя захотела заручиться поддержкой, пошла на исповедь к духовнику. Он повторил сказанное отцом.

Судьба Кати была решена. Однако ее предначертанный сценарий стал видеться со временем неосуществимым. Она пристально следила за отношениями родителей и, хотя в их взглядах читала следы живого чувства, часто спрашивала: как поняли они, что не ошиблись, что с первого раза выбрали своих единственных? А может, однажды осознали ошибку, и лишь верность выбору заставляла их быть вместе, не отрекаясь? Отец, как клятву, повторял, что брак в жизни должен быть один – иное противоестественно. Катя приняла эту мысль как догму, но, оказавшись как никогда близко к заветному шагу, решила подвергнуть ее сомнению. Она была измотана непосильным ожиданием, перегрета им, устала отбиваться от новоэтических представлений о мире. Кроме того, в жизни случилась встреча, которая исподволь, украдкой стала подтачивать фундамент незыблемых истин. Незаметно для себя Катя превращалась в чеховскую невесту, стоящую на пороге заветного брака, но не испытывающую по этому поводу никакой радости. И чем ближе и явственнее вырисовывалась перед ней картина ее неизбежного будущего, тем больше ей хотелось «перевернуть жизнь», сделать иначе, пусть и не наперекор, но по-своему.

III

Взрослея, Катя стала замечать, что жизнь изменчива и противоречива, некоторые ее явления исключают друг друга. Принимать сложно устроенный порядок вещей, хранить верность тягостному выбору с каждым божьим днем делалось все труднее.

Ни с кем она не могла в полноте разделить свою боль. Лишний раз напоминать жениху о том, на какое испытание она обрекла их, было совестно. Церковным друзьям стыдилась признаться в низменных желаниях, с духовником невозможно было говорить на равных, родители оставались глухи и категоричны.

Временами Катя вспоминала непростой разговор с одногруппницей по филфаку Кирой, феминисткой, сторонницей свободных отношений. Она выступала апологетом психотерапии и новой этики. Кира была идеально стройной, миловидной блондинкой с зелеными кошачьими глазами, неизменно распущенными волосами и непривычно низким томным голосом. Ее красота была откровенной и слегка навязчивой. Ей нравилось нравиться, она умела произвести впечатление. Кира стажировалась в прогрессивном женском журнале, вела не менее прогрессивный женский блог, где в подробностях рассказывала про многочисленные любовные приключения. Она планировала писать диплом о феминистских мотивах в русских романах второй половины XIX века. Любимым автором эпохи был для нее Чернышевский, ненавистным – Лев Толстой.

– Ты посмотри, какие гадости писал этот «великий русский», – цитировала она дневники классика. – «За семьдесят лет мое мнение о женщинах опускалось все ниже и ниже, и оно все еще продолжает опускаться. Женский вопрос! Как же не быть женскому вопросу! Но он совсем не о том, как женщинам начать управлять жизнью, а о том, как им прекратить ее разрушать». И это женщины-то жизнь разрушают, войны развязывают, беспомощных разведенок с младенцами оставляют, диктуют другим, как жить, а сами живут как хотят? И можно его после этого считать мудрым мыслителем, философом? Сейчас бы его за одну эту фразу заживо отменили!

– Кира, ты понятия XXI века применяешь к высказываниям XIX века! – недоумевала Катя.

– А ты древнюю этику – к своей жизни! Кто из нас больше не прав? – молниеносно парировала Кира.

– Нет никакой древней и новой этики. Она едина. Духовные законы неизменны. Они действовали тогда и действуют сейчас. Человек один и тот же во все времена, он не меняется, а потому…

– Еще как меняется! – перебила Кира. – Именно убогая логика людей, которые не признавали, что все меняется, и приводила к большим трагедиями. Да вспомни! Твоя любимая Тэсс! В чем она была виновата и что сделали с ее жизнью за то, что она «не чиста»?!

Пример хардиевской героини и вправду ужаснул Катю. История молодой женщины, совращенной и униженной, проклятой за нечистоту, растрогала ее и отрезвила. Как натура впечатлительная, Катя еще дни по прочтении с героиней оплакивала утраченную невинность.

Кира знала Катины болевые точки и безошибочно била по ним, утверждая собственную правоту. Их приятельство было для обеих диковинкой: в нем сходились не «волна и камень», а противоположности куда большего масштаба. Они считали жизни друг друга явлением иного мира, насколько чуждого, настолько же любопытного.

Катя ценила Киру за прямоту и твердость суждений, считая человеком пускай и излишне язвительным, но нелицемерным и честным. Кире нравилась Катина самобытность, ее безыскусное стремление глубоко, хоть и однобоко, смотреть на вещи. Ее восхищало, что Катя не стеснялась своей религиозности – этого атавизма для XXI века – а, напротив, открыто свидетельствовала о ней. Больше всего в людях Кире нравилась строгая приверженность идеалам, пусть и совершенно от нее далеким. Не сами идеалы, а верность им вызывала у нее уважение. Ей почти не встречались люди, способные смело противостоять ее доводам. Разговоры с Катей возмущали ее, будоражили, но в то же время оставляли терпкий осадок – послевкусие неведомого сорта.

В середине третьего курса, когда свадьба была перенесена на более долгий срок и Катя поняла, что ожидание растягивается, становясь невыносимым, она от безысходности поделилась с Кирой своей болью. Та совершенно не поняла «проблемы».

– Какая девственность в XXI веке? Давно уже никто никого ничего не лишает. Идея добрачной «чистоты», – Кира скривила лицо и показала пальцам кавычки, – унижает женщину. – С чего вдруг твой отец, а тем более какой-то духо-о-овный отец, –протянула она, – диктуют тебе, совершеннолетней девушке, как жить?

Кира была непреклонна. Ее возмущение крепло. Она раскованно откинулась на спинку стула и по временам вскидывала руки.

– Не они, а есть заповедь. Это правильно. Я понимаю, что это правильно, но мне тяжело.

– Слушай, как это правильно, если ты страдаешь? Думаешь, тебе вечно будет двадцать, ты вечно будешь молода? – ехидно спросила она.

Катя пожалела, что начала этот разговор.

– Прости, мы зря это начали. Ты озвучиваешь мои собственные сомнения, от этого не легче, – она расстроенно отвернулась.

– А может, я озвучиваю голос разума? Девственность в наше время – это рудимент, ты пойми! Это же всего-навсего концепт, совершенно устаревший и омерзительный. Катя, ты меня, конечно, прости, но у тебя проблемы с личными границами, ты живешь не своей жизнью, следуешь указаниями, которые делают тебя несчастной. Тебе срочно нужно в терапию, иначе это плохо кончится.

Выражение «идти в терапию» за последний год встречалось Кате так часто, что вызывало раздражение. Терапия стала повально модной. Терапией излечивались детские травмы, бессознательно нанесенные непроработанными родителями, токсичные отношения, неэкологичные расставания… Кате казалось, что за этими ярлыками скрывалось желание препарировать живые человеческие чувства, дать объяснение тому, что подчас его не требует; попытка «проработать» вещи, которые на самом деле нуждаются в духовном осмыслении, а значит, покаянии.

– Как терапия поможет в духовных вопросах? – с искренним непониманием спросила она.

Не разделяя всерьез понятия духовного и душевного, Кира удивилась:

– Что значит «как»? Напрямую! Терапия поможет тебе осознать твои подлинные желания, а не навязанные извне, поможет узнать себя.

Катя язвительно подумала: «Еще добавь: стать лучшей версией себя».

– А по-человечески ты можешь мне объяснить, в чем тогда исключительность брачных отношений, если со всеми допустимо одно и то же? Какое-то распыление себя, утрата!

– Исключительность чувства проявляется не в интимной близости, а в том, что вы друг к другу испытываете. Исключительным является сам человек и то, как вы с ним проживаете вашу историю. От того, что ты со мной общаешься, ведь не обесценивается твое общение с другими? Так и с близостью!

Кира стала повышать голос, активно защищаясь. Катя почувствовала, что затронула не разрешенный для ее приятельницы вопрос и что Кирино стремление к гедонизму, вероятно, было попыткой заполнить какую-то боль или пустоту.

– Ну какие к черту заповеди, если они не делают тебя счастливой? – сердито вскрикнула Кира, порядком уставшая от допотопности Катиных представлений.

Катя, опустив грустные глаза, возразила:

– Кира, не все в жизни определяется удовольствиями и счастьем. Ведь есть же вещи… выше и больше.

Кира не сразу нашла что ответить, начала поправлять складки короткой юбки, чтобы замять паузу. Она насильно улыбнулась, а затем приняла невозмутимо равнодушный вид.

– Ну, как говорится, «твое тело – твое дело». Я тебя убеждать, что ли, буду? Ты сама смотри. И за Сашей смотри активнее – шутка ли! – почти три года парень тебя ждет, да и ждать еще немало, – не по-доброму подмигнула она.

Кате стало неприятно, едва ли не больно, и больше всего она хотела завершить этот нескладный разговор. Она понимала, что отчасти Кира проговаривала те мысли, на которые она не решалась, и это давало им хоть какой-то выход. Но, едва начав это странное в своей откровенности обсуждение, осознала, что никакого настоящего ответа здесь не услышит.

Катя молча проглотила обиду, схватила сумку и уже поднялась уходить из аудитории, как Кира, желая оставить свое слово последним, подытожила:

– Феминистки столько веков боролись за то, чтобы мужики перестали решать, когда и с кем нам спать, а ты потакаешь их древним, мизогинным предрассудкам. Поменьше ты ходи на эти исповеди и побольше живи своей головой, счастливее будешь, и прямо сейчас, а не в заветной вечности, которая, может, никогда и не наступит!

Она пристально посмотрела ей вслед, а потом как ни в чем ни бывало взяла со стола зеркальце и стала подправлять и без того длинные стрелки.

Последняя фраза резанула Катю по сердцу. Именно от этого – отложенной на потом жизни и неполноты ее юной любви – она и мучилась больше всего. Болезненный спор с Кирой поднял в ее душе прежние тяжелые мысли. «Почему мы, христиане, задаемся вопросами, которыми другие не задаются, для которых это и не вопрос вовсе, не испытание всей жизни? Как спокойно они вступают в добрачные связи, живут и счастливы. Без этих моральных терзаний… И как то, что раньше было грехом, отступлением, стало повсеместной нормой? А то, что ей противостоит, силится противостоять – едва ли не юродство? Почему все это так трудно? Знаю, знаю ответ: “Кому больше дано, с того больше спросится” и еще: “Мы должны жить в мире сем, но не от мира сего”. Это наизусть выучено. Но как принять – и принять как благодать, а не крест, муку? Почему так сложно следовать тому, во что веришь?..»

И тут же вспомнилось ей одно из самых сильных переживаний юности. То, что уже не первый год выступало немым укором совести.

Много лет назад в церковном приходе была возрождена дореволюционная практика принесения духовных обетов: трезвения, целомудрия, послушания. Так человек, не хотевший уходить в монастырь, но желавший особенно послужить Богу, мог нести взятый обет в миру. По благословению священника такие обеты брались сперва сроком на несколько лет, а затем, если человек укреплялся в своем намерении, – на всю жизнь.

Катеньке было в ту пору семнадцать. Она осталась после вечерней службы на молитву, где приносились обеты. Заранее она не знала, кто собирается вступать на путь особого служения. И вдруг увидела, как Сонечка, ее дальняя знакомая, двадцатишестилетняя девушка, первая в приходе красавица: с гордой прямой осанкой, хрупкой тонкой фигурой, копной черных непослушных кудряшек, глубокими, поразительной красоты карими глазами – приносит обет безбрачия на всю жизнь. Когда та читала молитву и с безыскусной легкостью обещала Господу никогда не вступать в брак ради целожизненного служения ему, Катя едва-едва не упала в обморок, испытав на себе силу и величие момента… А потом она трепетно и горько заплакала. Стало ей по-человечески жаль Сонечкиной красоты, которую она теперь хоронила для мира, и молодости, и этой непонятной, необъяснимой безбрачной жертвы. Как можно было, едва начав жить, самовольно обречь себя на монастырь в миру? Горько ей стало за саму себя – за то, что она никогда не чувствовала такой безграничной любви к Богу, что вдохновляет людей на духовный подвиг. С болью Катя подумала, что ни теперь, никогда не будет готова на столь огромный шаг, ведь так много мирского, земного дорого ее сердцу.

Сонечкина жертва была главным потрясением Катиной первой юности. Она много размышляла и вспоминала о ней. Восхищалась, недоумевала. И теперь, когда сама в такой ничтожной мере приносила подобную жертву Богу, Сонечкин пример укреплял ее, но и обличал. Он напоминал ей о том, как высоко и достойно может жить человек. По-божески. Устремляясь в своем подобии к вышнему, горнему. Словом, так, как она пыталась жить, очень хотела и – не могла.

IV

Последние весенние недели третьего курса Катя провела в затворе, дотошно готовилась к летней сессии, безжалостно игнорируя наступление любимого времени года. Из дома она выбиралась лишь на экзамены, консультации и воскресные литургии. Встречи с Сашей также были поставлены на паузу: лишь дважды Катя приняла его в гостях на короткий вечерний чай.

Она любила бывать одна, не чувствовала при том ни тоски, ни скуки. У нее были свои ритуалы: кофе без сахара из тонкой фарфоровой чашки – приданого от приморской прабабки; естественный или всегда приглушенный свет; вечерняя и утренняя молитва перед редкой иконой Святого Семейства, привезенной родителями из первой поездки в Париж. Катя всегда писала от руки, будь то дневник или учебные билеты, и зажигала свечи в высоких серебряных подсвечниках. Иногда перед сном она недолго пела – пение было ее медитацией, в нем она успокаивалась и что-то понимала про саму себя.

Комната у Кати была очень просторная, воздуха добавляли высоченные, почти в три с половиной метра, потолки. Все в ней было светлыми: шкафы, кровать с пологом, шторы, стол, рамки фотографий. Цвета добавляли лишь разномастные корешки книг, что стояли в открытом стеллаже и ровным стопками на полу, гитара у окна гитара да изумрудный плед. В комнате всегда был безукоризненный порядок: взяв вещь, Катя тут же клала ее на место. Другим людям, даже родителям, было в ней некомфортно, страшно нарушить стерильную чистоту, выстроенный по своей логике порядок. Только Саша понимал прелесть этого места, такого аккуратного, в мелочах выверенного, во всем безупречного, как его Катя.

Готовясь к летним экзаменам, она настежь открывала окно, садилась перед ним за стол, брала учебники, и запах буйно расцветшей сирени вместе с солнечным светом и теплым ветром настойчиво шептали ей о юности, о безмятежности счастья и свободе – до которой нужно было доучиться и дожить.

В то уединенное время Катя неоднократно прогоняла в голове колкий разговор с Кирой, мысленно подбирала контраргументы к ее непоколебимым, но несерьезным доводам, думала, что сама могла убедительнее отстаивать свою правду. Возобновлять дискуссию у нее не было ни сил, ни желания – как вдруг совершенно неожиданно та словесная дуэль была продолжена. Произошло это на последнем в году семинаре по отечественной филологии при многочисленных свидетелях.

– Финалы пушкинских романов отвратительны, – без стеснения начала Кира. – Ну какое «я другому отдана» или вот это… – Кира произнесла с придыханием, – «я жена князя Верейского»? Кого эти жертвы сделали счастливыми?

Катя, всегда готовая дать ответ на предсказуемые вопросы по программе, остолбенела. Она снова ощутила коробящее волнение, что захлестнуло ее в прошлом разговоре и не дало достойно объясниться. Одногруппники, не желая ввязываться в споры с неистовой феминисткой, молчали. Преподавательница Евгения Петровна невозмутимо оглядывала студентов. В аудитории гулко повис Кирин вопрос, за которым наступила тишина, для всех внезапно нарушенная мужским голосом.

– Ты не права. Это был вопрос чести. Не все измеряется категориями личного счастья. Об этом и Достоевский пишет в «Пушкинской речи». Ни Татьяна, ни Мария не могли построить свое счастье на чужом несчастье. Выбор они сделали сами, за ними было последнее «аминь» – значит, так тому и быть, – решительно возразил незнакомец. Он вернулся из академического отпуска и был только что восстановлен с новой группой.

Катя удивилась, что нашелся человек – чужой, неизвестный – который так убедительно высказал ее собственные мысли. Даже Кира на минуту задумалась.

– Это все, конечно, жутко красиво, – подхватила она, – но все-таки хочется жить, а не высоко страдать во имя чужого счастья. Вредна ваша классическая литература! И устарела несусветно, – добавила она с насмешкой. – Знаю я таких, кто ее начитался, а потом страдает, – Кира метнула откровенный взгляд в сторону Кати. Та покраснела и опустила глаза. – Высоко, а все-таки страдает.

– Человек и должен к высокому стремиться. Мне так кажется, – серьезно ответил новенький.

Кира оценивающе оглядела его: коротко стриженный, темноволосый, кареглазый, с крепкими выдающимися плечами. Герой не пушкинского, но какого-то другого романа. Она чему-то усмехнулась, развернулась к Кате:

– А что скажут поклонники классика?

Катя сидела бездвижно, собираясь с мыслями. Хотелось промолчать, не ввязываться в пустую провокацию, но слово правды – ее правды! – должно было прозвучать. Она перебирала под партой пальцы, больно надавливая ногтями на подушечки.

Евгения Петровна поняла, что теперь уже не она ведет семинар, а внутри группы разыгрывается какая-то сцена, лишь косвенно относящаяся к ее предмету. Порядком уставшая за пять предыдущих занятий, по натуре миролюбивая и мягкая, она самоустранилась и с любопытством посматривала на разворачивающееся действо. Одногруппники переглядывались.

– Я… – протянула Катя, – я думаю, что и Татьяна, и Мария дали клятву – перед людьми и Богом. Они сделали выбор. Верность этому выбору оказывается для них важнее возможности личного счастья. Есть что-то высшее, на что человек должен равняться. Я в этом согласна с…, – Катя перевела взгляд на юношу, имени которого не знала, и с секунду соображала, как его обозначить.

– Андрей, – подхватил новенький и пронзительно посмотрел ей в глаза.

– С Андреем, – продолжила после заминки Катя, смутившись пристальному взгляду и одновременно с тем подумав, что это имя ее любимого персонажа. – То есть не совсем с Андреем, – осеклась она, – а с Достоевским, которого он вспомнил. В любви не может не быть жертвы, – высокопарно закончила Катя, в последних словах узнав отголоски проповедей духовника.

– Но ведь это жертва самой собой! – не унималась Кира.

– Иногда невозможно иначе. Верность клятве, как и верность выбору, – это большой подвиг.

– Подвиг быть женой князя Верейского вместо того, чтобы быть счастливой с Дубровским?

– Да, быть женой князя Верейского, потому что дала клятву верности.

– Ну, я, собственно, так и думала, – со скучающим видом произнесла Кира. – Только это все отвлеченные идеи и образы. Устаревшие идеалы! Кто в наше время готов так жить, следовать им?

– Такие люди есть. Их мало, но они существуют, – добавила Катя, глядя ей прямо в глаза.

Кира почувствовала, что продолжать разговор бессмысленно: на этот раз Катя ее переигрывала, и победным аргументом становилась не убедительность ее доводов, но сама ее жизнь.

В аудитории вновь воцарилась гулкая тишина. В коридоре распахнулась чужая дверь, другие студенты беспечно, громко прошли мимо наэлектризованного кабинета.

– Ну что же, коллеги, – наконец нащупав подходящий момент, вступила Евгения Петровна. – Я рада, что наш курс так… – она искала слово и подобрала его крайне неудачно, – возбуждает вас на непростые беседы. Отрадно, что вы живо реагируете. И все же давайте перейдем скоренько к оставшемуся вопросу: «Идейное и художественное своеобразие “Повестей Белкина”»…

Одногруппники, которые высиживали последний в учебном году семинар ради галочки в листе посещаемости и внезапно стали свидетелями высоконравственных, но бессмысленных споров, выдохнули с облегчением и скукой.

После семинара Андрей глазами искал возможности поговорить с Катей. Она заметила его взгляд и неторопливо собирала вещи. Он тоже замешкался и ждал, когда они останутся в аудитории одни.

– У вас все семинары по литературе такие?

– Нет, это редко. Когда Кира в боевом настроении.

– А у нее бывает другое? – усмехнулся он.

– Кира искренний человек, искренний в своем поиске, просто… – Катя задумалась, чтобы не сказать ничего обидного. – Просто она ищет не там, я думаю.

– Согласен.

– Спасибо. За поддержку.

Когда этот короткий диалог был исчерпан, Катя медленно направилась к выходу, мысленно ища повод задержаться. Уже у двери она обернулась, чтобы попрощаться, и в этот момент Андрей с улыбкой произнес.

– Я не знаю, как тебя зовут.

– Катя.

– Катя, прогуляемся по Воробьевым? – предложил он невзначай.

Она застенчиво согласилась.

Прогулка выдалась прекрасной. Утопающая в распустившейся зелени Москва, весенний ветер, чувство беззаботной юности, когда так хочется жить, духовное облегчение, пришедшее после утренней исповеди, пронзительно понимающие глаза собеседника, в котором вдруг обрела друга… Катя была покорена искренностью едва знакомого человека, впечатлена скоростью их нежданного, немыслимого сближения.

Андрей говорил о детстве, о школьной жизни в сибирском городе, о том, как обустраивался в Москве, куда переехал в одиночку ради учебы, как оставил все, чем жил, на другом конце России. Катя спросила про академический отпуск, и рассказ о биографических подробностях вдруг превратился в болезненную исповедь. Позапрошлой осенью стремительно, смертельно заболела Андреева мама. Он не был дома несколько лет, трудно выстраивал новую жизнь в столице: работал в издательстве, учился, откладывал деньги на собственное жилье. Ровно год назад, накануне маминого пятидесятилетия, наконец отправился навестить ее и не узнал: последняя стадия рака. За полгода из цветущей и совсем еще не старой женщины она превратилась в немощную старуху. О неутешительном диагнозе ей сообщили минувшей осенью, с той поры она скрывала болезнь, перестала отвечать на видеозвонки, оправдываясь рабочей занятостью. Но работать уже не могла – не было никаких сил. Химиотерапия убивала остатки жизни. С болью приняв неизбежность скорого финала, срочно вызвала Андрея домой – попрощаться. Он ничего не подозревал, ехал праздновать юбилей, но, потрясенный, застиг пик ее угасания. Не возвращаясь уже в Москву, оформил академический отпуск. Целыми днями ухаживал за больной, мыл и кормил ее, развлекая чтением книг, и наблюдал болезненное умирание единственного близкого человека. А ночами подрабатывал курьером: накопленные средства быстро истратились на паллиативную помощь. Она промучилась целое лето и ушла в прошлом августе, на Преображение, что Андрей счел добрым знаком, который положил конец страданиям и начало вечному покою.

Они остановились на смотровой. Мимо проносились машины, сменяли друг друга влюбленные парочки, мельтешили прохожие, продавщица мороженого без устали обслуживала покупателей. Слышался плач и визг детей, гул вечернего трафика, гомон чужих разговоров. Город жил своей жизнью. А там, в прошлом, оставалась чужая смерть. Андрей говорил, стоя вполоборота, не вынимая рук из карманов, говорил долго, порывисто.

– Я очень многое тогда понял. Переосмыслил. Когда встречаешься так близко со смертью, все главное выходит на первый план, подсвечивается ярко на фоне остальной пустоты. Я много был один и думал … Да, отец помогал мне как мог. Они с мамой в разводе. Лет пятнадцать уже. У него своя жизнь, новая семья и дети. Но он участвовал. С похоронами помог очень. Я ведь совсем не понимал, что нужно делать… Его новая жена, мягко говоря, не была рада нашему общению. Вот мы и общались по необходимости: от случая к случаю. А тут уж необходимость была… Мама умерла, и я понял, что осиротел. Увидел вдруг, насколько я не нужен и никогда не был нужен отцу. Бабушки-дедушки рано ушли, братьев-сестер родных не было. Так я остался один.

Катя стояла не шелохнувшись, завороженно смотря вдаль, где едва различимо высилась краснокирпичная колокольня старинного монастыря. Казалось, она была предельно погружена в себя и не слушала его истории. Но на самом деле слушала так чутко, что боялась вздохнуть. Когда он замолк, она мертвенным тоном произнесла:

– Это очень больно.

– Больно, – не сразу подхватил Андрей. – Я смотрю на историю своей семьи и вижу сплошную безотцовщину. Одного прадеда убили на войне, другого расстреляли как врага народа. Дед по отцовской линии рано ушел, бросил бабушку и маленького папу, а отец потом в точности повторил его судьбу. Другой дед, военным был, спился – еще до моего рождения. Выходит, все мы в той или иной мере остались неприкаянными детьми… Клянусь, я никогда не оставлю собственного ребенка, чего бы мне это ни стоило. Пусть хоть у него будет настоящая семья…

Андрей снова выдохнул, развернулся, а потом переменившимся тоном добавил:

– Но теперь время не плакать о корнях, а самому расти ввысь.

Он улыбнулся вполне естественно, и эта улыбка тронула Катю, пробудила в ней какое-то новое чувство. С обидной грустью она подумала, что совсем не знала жизни, не видела смерти. Ей, столичной девочке, выросшей в любви, не были знакомы проблемы менее удачливых сверстников. Катя устыдилась своего счастья и досадливо отвела глаза.

Целомудрие, воздержание, размышляла она, все это стало испытанием по моим немощам. Надо жить сильнее, и не будет искушений. Люди вот что переживают и не отчаиваются, не теряют достоинства…

Катя нервно застегнула плащ на все пуговицы, спрятала в карманы руки и, недовольная собой, молча шла, слушая длинные поучительные исповеди Андрея. Собственная ее жизнь в тот момент стала видеться недостойной обсуждения, ведь она была лишена трагической глубины и драматической силы, испытанных ее новым знакомым.

Так нахаживали они круг за кругом у Главного здания университета, не желая расстаться. Стемнело. Дневное тепло сдуло обманчивым весенним ветром, в первом прикосновении безобидным, а после пробирающим насквозь. Андрей взял Катину руку и вместе со своей положил в карман. Рука у него была теплая, большая, держала она крепко. Катя смутилась, неуверенно потянула ее назад, но тут же опустила. Андрей сжал ее в ответ, посмотрел с нежностью и улыбнулся.

Подходя к метро, снова вспомнили финал «Дубровского».

– А ты сказала бы: «Я жена князя Верейского»? – с доверием, но без радости спросил Андрей.

– Сказала бы, – немедля ответила Катя.

– Без сомнения?

– Сомнения… – Катя услышала слово, последние месяцы отравляющее ее жизнь. – Конечно, Маша поступила опрометчиво. Верейского она не любила. Но выбор сделала. Нужно быть уверенным в выборе, чтобы оставаться ему верным. Поэтому мы с женихом…

На последнем слове Андрей резко одернул руку и остановился напротив.

– Что? – несдержанно протянул он. – Женихом?

– Да, следующим летом я выхожу замуж, – Катя увидела, что во взгляде Андрея что-то изменилось, но продолжила. – И мы с женихом много говорим о том, что нужно быть уверенными друг в друге, чтобы пойти на такой шаг.

Андрей, казалось, не слушал дальше, хотя и старался скрыть свое неудовольствие. («Сказала, знаете, я выхожу замуж…», – процитировал он машинально).

– А давно вы вместе?

– Очень давно… То есть почти три года. Вроде не так давно, но для нас – давно. В общем, это больная тема, – Катя не знала, как объяснить и стоит ли вообще объясняться, и захотела закончить разговор, как делала всегда, когда оказывалась в неловком положении. – Уже поздно, пора. Пойдем.

Она прошла несколько шагов вперед одна, услышала вслед:

– Почему? – настойчиво спросил Андрей. – Почему больная тема?

Катя остановилась. Мгновение она сомневалась. Ее история была длинной, болезненной, час – поздним, назавтра ждала подготовка к ближайшему экзамену… Впервые открыть эту страницу жизни другому, всю как есть – без цензурных вырезок, без общих фраз, не скрывая и не приукрашивая, не прячась за чужими суждениями и выводами. Невозможно, немыслимо и – нестерпимо. И Катя рассказала. Про семью и веру, про воздержание, про согласие Саши ему следовать, про муки, которые сама испытывает, про исповеди у священника и его поддержку, про отложенную свадьбу и ожидание, которое, кажется, уже невозможно терпеть. В конце своего признания она не сдерживала слез, быстро вытирала их тонкими пальцами, но с каждой произнесенной фразой они подступали снова.

Андрей был поражен. Он не мог поверить, что слышит не очередной пересказ дореволюционного романа, а историю настоящей жизни. Неужели в XXI веке еще остались люди, на полном серьезе живущие так? Он тоже считал себя верующим, бывал несколько раз в год в храме и исповедовался, неоднократно читал Евангелие, интересовался церковной историей и русской религиозной философией, листал на досуге Бердяева, с трудом прорываясь к той глубине, которая в нем открывалась. В свое время его поразило бердяевское определение свободы как Божьего дара, милости, творческого акта преображения мира… Все это было хорошо и прекрасно, но, по правде говоря, слишком далеко отстояло от реальности.

Он вдруг увидел, что сказанное Катей на семинаре – не идеалистические формулы, а живая боль жизненного опыта. И отчего этот опыт не мог стать его собственным? В ранней юности он задумывался о том, чтобы жить по слову Писания. В шестнадцать прочитав Новый завет, был сильно впечатлен; нечто новое, незнакомое и глубокое открылось ему в вечной книге. Сам, без чьей-либо подсказки, он пришел в один из центральных храмов города, желая найти того, с кем можно было разделить впечатление от духовного откровения. Он жадно искал в толпе прихожан такие же горящие новым светом глаза, слушал проповеди стареньких священников, оставался после литургии на просветительские беседы. Все было не то, казалось поверхностным, не касающимся сути, никто не отвечал всерьез на его внутренний поиск. Промучившись год желанием войти в церковь и так и не войдя в нее, он просто решил, что вера – личное дело каждого и можно верить, по-своему интерпретируя слова Писания. К своевольной трактовке относилась и седьмая заповедь, впервые нарушенная им без особых колебаний в семнадцать.

«Неужели правда она этому следует?.. Да, в Библии сказано, я сам это знаю. Я сам хотел так… – впервые с горечью по утраченной чистоте подумал Андрей. – Но то ведь было сказано столько тысяч лет назад, это было в другом мире, – утешил он себя. – Кто спорит, нужно быть хорошим человеком, но не святым же… И как можно с такой красотой так мучиться и так ждать…»

Какое-то время они шли молча, в который раз пропуская поворот к метро. Каждый думал о своем, но на деле – об одном. Катя остановилась, желая добавить что-то, и в это мгновение Андрей перехватил ее взгляд и неловко обнял, сжав ей плечи, попутно наступив на ногу. Он долго не отпускал объятий, уткнувшись в пушистые волосы, вдыхая невинный девичий запах. Сила его прикосновений, неуклюжих, страшно близких, обезоружила Катю. Она стояла, притаившись, не зная, что делать.

– Мне очень жаль, – тихо произнес он. – Теперь я понял, о чем ты говорила на семинаре. Не представляю, каково это…

Катя подумала, что тот семинар, прошедший шесть часов назад, да и все прочее, все ее прошлое было в другой жизни, чужой и давней. Эта прогулка показалась вдруг долгой, развернувшейся во времени историей.

– Что ты! – опомнилась Катя и отпрянула. – Ты через столькое прошел.

– Не говори так! У каждого своя война.

Катя посмотрела очень серьезно, не глядя в глаза, а будто сквозь, помедлила и сказала:

– Нам все кажется, что эти проклятые вечные вопросы, сложные и неразрешимые, разыгрываются где-то у других, там, в книгах. Они высоко страдают и любят до самой смерти. А ведь у каждого человека и вправду своя война, своя боль, которую он вынужден терпеть, с которой живет и мучается. И разве не достоин он сострадания, не интересен? Пока я слушала тебя, то думала, насколько ничтожны мои трудности, какие они нелепые. Но когда я рассказала тебе о себе, я признала, что и моя боль реальна, потому что она настоящая.

Катя утихла, что-то сосредоточенно припоминая. Андрей, затаившись, ждал.

– Где же это было? Да, у Достоевского, Иван Карамазов говорил, что другой человек никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я… Поразительно! Все уже было написано, сказано. Но проживается как откровение!

Андрей посмотрел на нее завороженно: она была красивой в своей доверчивой искренности. Заплаканная, юная. Со спутанными ветром волосами, тонкими руками, которыми она легко взмахивала, пока говорила, выразительными зелеными глазами. Чистая, чистая девочка.

Катя продолжала высказывать то, что наконец могло быть услышано. И Андрей понимал ее. Без деланного сострадания и пустого осуждения. Ровно так, как было ей необходимо. Глубоко.

В бережном молчании они спустились в метро за несколько минут до закрытия. В ожидании последнего поезда Катя сказала:

– Ты первый, кому я смогла рассказать все. Церковным друзьям не объяснишь – стыдно. А нецерковные не видят проблемы, точнее – видят лишь одно ее решение.

– Жить в мире сем не от мира сего, так? Это наш крест, – вспомнив, что он христианин, обреченно заключил Андрей.

– Да. Может быть, придешь к нам в храм? – спросила Катя, перекрикивая шум прибывающего поезда.

– Приду, – согласился Андрей и за секунду до того, как она запрыгнула в вагон, добавил, – встретим вместе Рождество и Пасху? Мне теперь не с кем.