Читать книгу Глаша - Лана Ланитова - Страница 2

Глава 2

ОглавлениеШли годы, Владимир взрослел, набирался опыта. Его яркая личность и раскованное поведение имели ошеломительный успех в светском обществе. Он был только студентом, а про него ходили целые легенды – их пересказывали друг другу молодые девушки и зрелые дамы. Каждая мечтала о том, чтобы этот необыкновенный красавец и щеголь обратил на нее свое пристальное внимание. Но не каждая красотка получала желаемое. Порой, Владимир вел себя слишком вызывающе, фраппировал, давая понять той или иной светской львице, что он не нуждается в излишней опеке, либо откровенно и холодно ее игнорировал. Такое поведение интриговало, создавало нашему герою тот флер таинственности, который необычайно притягателен для женского пола. В кругу близких приятелей он не раз давал оценку дамам высшего общества.

– Что, нынешние дамы? Mille pardons[1], господа, – иная сидит вся бледная, словно мукой с головы до ног обсыпана. А уж как в корсет затянута: того и гляди – переломится. Нет, если говорить откровенно, то я в женщинах не люблю худобы излишней, да бледности, – с иронией говорил он, – вы, знаете, господа, что я слыву эпикурейцем и гурманом? И мне, как гурману, более по душе аппетитная ножка жареной индюшки, нежели обглоданная кость.

– Знаем, Вольдемар, о каких гастрономиях вы речь ведете, – со смехом возражали ему товарищи.

– Именно о тех и веду-с. Я полную ножку с маленькой ступней ценю превыше всех достоинств. А румяные щечки и полные груди мне милее булочек с кремом.

– Так вам, Вольдемар, надобно не со светскими цирцеями романы водить, а ехать к матушке в имение. Там Дуни, да Параши вполне удовлетворят ваши гастрономические изыски.

– Полно вам, господа, смеяться, – говорил он лукаво. – Я еще тут немного порезвлюсь. Набедокурю чуток. А, как надоест – поеду домой в деревню. Там девки ждут меня, не дождутся, слезы льют.

– Махнев, да ты только в деревню-то сунешься, – матушка тебе быстро хомут на шею приладит. Не успеешь оглянуться, как женит на какой-нибудь соседской дочке. И… Adieu… Пиши – пропало!

– Типун вам на язык! Женит! Как же! С женитьбой я повременю, и то ежели миллионы в приданое дадут, и жена, чтобы глухонемая была. А так – увольте. C'est impossible[2] – легко пикировался он. – А знаете, господа, я тут на раунде у Дубоносовых был третьего дня, там такой бутончик у генерала расцвел. J’ai une insomnie[3], как увидел ее груди.

Надо бы сойтись с ней поближе.

Наш герой с головой уходил в светские романы. Они порой тяготили, в них нельзя было дать воли разгулу страсти и похоти. Общество навязывало ему свои моральные законы и стиль поведения. Владимир, будучи откровенным бунтарем, циником и нигилистом, более всего мечтал сокрушить эти самые законы.

Известно, что со своим уставом в чужой монастырь нечего и нос совать. Так и бунтарские взгляды Махнева приводили его лишь к кутежам и попойкам в дружной компании молодых повес и долгим философским излияниям. Именно на этих попойках, которые длились порой неделями, «золотая молодежь» отводила душу. Часто на эти гульбища приглашались дамы полусвета, либо откровенные шлюхи. Последние, особенно пользовались успехом на подобных мероприятиях.

Владимир хорошо помнил один случай, как на вечеринку подвыпивших студентов, а их было пятеро, включая Вольдемара, пригласили девушку легкого поведения. Она была очень молода, заняться этим нелегким и гибельным ремеслом ее принудили тяжелые жизненные обстоятельства. Девушка выглядела справной, но не полной: плотный корсет охватывал гибкую талию, выставляя напоказ аппетитные груди. Темно-русые локоны спускались на плечи, на голове красовалась голубая шляпка с искусственными цветами, черная вуалетка закрывала карие с длинными ресницами глаза. Она сильно робела от неопытности, смущалась под наглыми взглядами выпивших студентов. Бросалось в глаза то обстоятельство, что, это был едва ли не первый случай ее вынужденного грехопадения, это же и немилосердно притягивало, давая ей высокую оценку. Девушка старалась улыбаться, но улыбка получалась жалкой, натянутой и вымученной. Хотелось отбросить все условности и взять смущенную «жрицу любви» под опеку, заботиться о ней, как о ребенке. Владимира в глубине души посетила эта внезапная мысль, но он тут, же отмахнулся от нее, как от назойливой мухи и подавил в себе неуместный приступ жалости.

Выпив бокал вина, он осмелел еще сильнее. Друзья везде и всюду смотрели на него, как на вожака. Он велел раздеть красавицу, невзирая на слезы и молящие взгляды последней.

– Mademoiselle, к чему все эти слезы? Вы знали, зачем вас пригласили сюда. Вам хорошо заплатят, Mon Cher. Расслабьтесь, и выполняйте свою работу.

После он положил ее на стол, раздвинул длинные ноги и приступил… Эти минуты нравились Владимиру более всего, страсть к групповым оргиям входила в его кровь, как змеиный яд, отравляя весь организм. Девушка воспринимала все, как должное, отвернув гордое лицо и крепко зажмурив глаза. Лишь изредка с губ срывался слабый стон, руки лихорадочно теребили лайковую перчатку – она покусывала ее белыми мелкими зубами… После того, как Вольдемар всласть наигрался с девицей, он освободил место товарищам. Они по очереди воспользовались своим правом… Ушла она под утро, еле живая и наспех одетая: темные локоны растрепались и висели по плечам длинными прядями, шляпка смялась, лицо осунулось, маленькие ручки прижимали к груди увесистый кошелек с деньгами – студенты заплатили тройную цену. Впоследствии, совершенно случайно, до Владимира дошел слух, что один из его товарищей, участвовавший в этой оргии, некто господин Григорьев разыскал бедную девушку и выкупил ее из борделя. Он позаботился о ней и забрал к себе в имение.

Бывало и так, что в оргиях участвовали две или три женщины, соотношение партнеров менялось согласно барским прихотям.

Прошло еще несколько лет, Владимир Иванович Махнев давно служил в чине «коллежского асессора» при Сенате, получал сто тридцать пять рублей серебром ежемесячное жалование, и обращались к нему как: «Ваше Высокоблагородие». Он снимал шикарную меблированную квартиру, вел светский образ жизни, ездил по театрам, но… неимоверная скука терзала его тонкую балованную натуру. Наконец, он решился подать в отставку и переехал в фамильное имение в Нижегородскую губернию.

Матушка Анна Федоровна вначале не очень одобрительно отнеслась к поступку сына, ей хотелось, чтобы Владимир поднялся еще выше по карьерной лестнице. Но вскоре она смирилась с его решением, тем паче, что сильно скучала во время его долгого отсутствия. Владимир стал осваиваться и привыкать к вольной деревенской жизни.

Себе в помощники он взял молодого приказчика Игната Петрова, тридцатилетнего смуглого красавца казацких кровей, которого знал с раннего детства. У приказчика были черные, как смоль волосы, резко очерченные скулы. Его темно-карие, чуть диковатые глаза многих смущали, а иных и в трепет приводили. Ходил он в красной шелковой косоворотке, темных брюках и черных кожаных сапогах. Поверх косоворотки надевал отороченную мехом тужурку, на голове носил картуз, из-под которого выбивался черный кудрявый чуб. Сильные, смуглые руки поигрывали кожаным канчуком. Игнат был выходцем из крепостных дворовых людей семейства Махневых. Отец его при жизни служил камердинером у матери Владимира. В детстве, воспитываясь и часто играя с барским сыном, он неплохо усвоил грамоту, немного французский и слегка научился правильным манерам. И все же, в усадьбе Махневых к нему все относились как к мужику, а не как к барину, зная о его происхождении, и видя его хозяйственную смекалку и любовь к лошадям. Дворовые побаивались Игната за суровый и горячий нрав, который достался ему от смуглой, похожей на цыганку матери, и уважали, отчасти потому, что Владимир обращался с ним как с товарищем и благоволил ему во всем.

Необходимо сказать, что Владимир Махнев, будучи человеком гордым, заносчивым и тщеславным, в глубине души нуждался в постоянной поддержке единомышленника. Многие душевные сомнения и трусливые наклонности рассыпались в прах при молчаливом поощрении такого брутального товарища, коим был Игнат. Последний с огромным восхищением и пониманием относился к смелым и безрассудным идеям своего барина. Владимир Иванович служил кумиром для Игната. Гулять и пакостить в одиночку Владимиру было: ох, как не с руки… Да и потом, фантазии его и склонность к оргиям требовали не приватного интимного участия, а присутствия нескольких персонажей. Одним из любимых персонажей оргий, его главным сотоварищем и являлся смуглый красавец Игнат Петров.

Одним погожим июньским утром к поместью Махневых подъехал легкий экипаж. Распахнулась дверка, пропустив изящную ножку в летней туфельке и край пышной юбки. Затем на свет божий показалась хорошенькая молодая барышня. На вид ей было не более восемнадцати лет. Одета она была скромно, но со вкусом: серое шерстяной платье мило обтягивало стройную фигуру, белый кружевной воротничок и манжетки придавали платью девичью трогательность и обаяние. Небольшая шляпка прикрывала раскрасневшееся на солнце лицо. Роста она была высокого, не худая и очень статная. Это была племянница покойного отца Владимира Ивановича, его троюродная кузина. Все ее родственники умерли, и крестная мать девушки написала письмо Анне Федоровне с просьбой приютить племянницу, и возможно, дать ей место гувернантки в доме, чтобы «даром не есть хлеб». Девушка сильно смущалась, стоя на террасе, пока Анна Федоровна читала письмо.

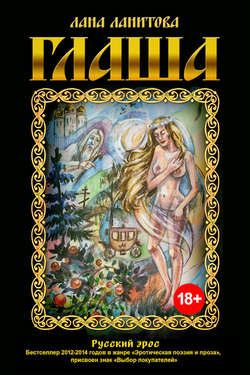

В это время Владимир смог хорошенько рассмотреть свою бедную дальнюю родственницу. Она была необычайно хороша собой и по-девичьи чиста. Матовый тон кожи поражал свежестью и здоровьем, блестящие, словно промытые фиалковые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, смотрели на мир смущенно и по-детски непосредственно. Русые волосы, цвета пшеницы были заплетены в длинную косу, перекинутую через плечо. Высокая пышная грудь притягивала взгляды… Казалось, девушка даже не догадывается о том, что она настоящая красавица: в ней не было и тени кокетства. Движения, мимика, звуки голоса – все было естественно и гармонично. Звали ее Глафира Сергеевна.

Владимир без стеснения, разглядывал Глашу, она же смущаясь, краснела и прятала глаза от наглого красавца. Забегая вперед, скажем, что Глафира Сергеевна окончила Петербургский Екатерининский институт, неплохо говорила по-французски, была достаточно образована для своих юных лет и очень романтична по своей природе.

– Это в какой же оранжерее, сей дивный цветок произрастал-с? – присвистнул Владимир, серые глаза рассматривали девушку с нескрываемым восхищением. – Mille pardons, сударыня, позвольте-с поцеловать вашу ручку. Je suis tres heureux de faire votre connaissance.[4]

Глафира Сергеевна смутилась еще сильнее, робкие глаза смотрели в сторону.

– Maman, а почему вы ранее не говорили мне, что в нашей немногочисленной родне такие вот девушки – красавицы существуют? – не унимался он.

– Вольдемар, полно тебе шутить. Займись, лучше делом. Ты, кажется, ехать куда-то собирался? – раздраженно отвечала мать.

– Да, какие уж тут, шутки! – игриво продолжал Владимир. – Стрела амура сердце насмерть пронзила… Не видите, Maman, я чуть живой стою.

Прочитав письмо, Анна Федоровна пристально оглядела девушку, ее лицо помрачнело.

– Ну, что ж, дорогуша, я, конечно, дам вам приют в моем доме, как просит за вас крестная. Но, ума не могу приложить, какое бы вам найти достойное занятие… Ведь вы, пожалуй, что воспитаны, как барышня, и вам не знакома грубая работа по дому. Вон, я смотрю, что и ручки-то у вас слишком изнежены, – недовольным голосом произнесла Анна Федоровна.

– Ну, Maman, не стоит так уж смущать нашу дорогую гостью, – заметил Владимир, – пусть она пока располагается в доме и отдохнет с дороги.

– О, Madame, вы так добры, что даете мне приют, – пролепетала Глафира Сергеевна, – я вовсе не белоручка, и смогу исправно помогать по хозяйству. Кроме наук в институте нас многому обучали. Мы шили рубашки для солдат, кисеты, рвали корпию[5]. Я умею хорошо вышивать, штопать белье и…

– Довольно с вас и этого, – надменно прервала ее Анна Федоровна, – поживете пока, а там – посмотрим. Может, я вас выдам замуж, коли найду подходящего жениха, хотя, без приданного – это будет сделать непросто.

Глаша была сильно смущена и подавлена этим коротким разговором, тяжелые предчувствия стали закрадываться в светлую девичью душу. Она понимала: тетка не так добра, как про нее говорили родственники, а кузен Вольдемар смотрит столь пристально, что ей становилось волнительно и одновременно тревожно.

Глафире Сергеевне отвели небольшую комнатку на первом этаже в одном из господских домов. В комнатке стояла небольшая кровать, покрытая светлым пикейным покрывалом. Строгие образа взирали со стены из-под белой льняной, с вышивкой шторки, под ними теплилась маленькая лампадка. Старый, обшарпанный комод с медными ручками, стол и пара стульев с круглыми деревянными спинками – таковым было скромное убранство комнаты.

Вопреки тяжелым ожиданиям, дни в поместье Махневых потянулись спокойно, своим чередом. Анна Федоровна не сильно утруждала племянницу работой, скорее барыня присматривалась к ней. Бывало, выйдет Глафира утром на террасу, присядет для поклона.

– Bonjour Madame[6], – и дальше по-французски.

Тетка кивнет в ответ, сморщится как от клюквы, сделает вид, что поняла. Глаша вызывала у нее женскую зависть и легкое раздражение. Глафира старалась изо всех сил, чтобы понравиться тетке: говорила вежливо и часто по-французски, делала книксены. Все напрасно… Наоборот, будь девушка опытней, то поняла бы, что все ее старания выглядеть ученой и воспитанной вызывают в тетке лишь тайную злобу. Прикинься она простой и недалекой, глядишь – быстрее бы добилась теткиного расположения.

Анна Федоровна любила всегда и везде чувствовать себя самой умной, образованной и авторитетной особой. Раздражало ее и то, что сын Владимир буквально не сводил глаз с новой родственницы.

Глаша гуляла по саду, читала романы, и подолгу о чем-то мечтала. Иногда она ходила к пруду, снимала легкие, летние туфельки, ноги с удовольствием окунались в прохладную воду. Из домашней прислуги с ней мало, кто пока разговаривал, видя в ней не ровню себе, а все-таки барышню. Она пару раз встречала с утра девушек-горничных с заплаканными лицами, но боялась спросить о причине слез.

Глаша и сама частенько плакала. Она скучала по дому, институтской жизни, по той особой атмосфере чистой и непорочной девичьей дружбы, о классной даме, о директрисе. Вспоминался и выпускной бал, а после прощание с подругами, с которыми пролетело шесть незабываемых лет… Потом возвращение домой, и как гром среди ясного неба, новость о смерти папеньки. Ей не сообщили об этом трагическом событии, дабы не расстраивать ее накануне выпускных экзаменов. Дома ее ждала больная мать, слабеющая день ото дня, после похорон любимого супруга. Словно горячка, Глашей овладело желание сделать для несчастной все возможное, дабы облегчить ее невыносимые страдания. Она и делала, но получалось все нескладно. Она поправляла подушку, поила мать горячим декоктом[7], но та давилась и кашляла. Бледная кисть матери делала в воздухе слабые движения, словно она пыталась отмахнуться от назойливой сиделки.

Именно в то время Глаша поняла, как отодвинула ее институтская жизнь от жизни реальной, в которой случалась нужда и умирали близкие. Ей было странно взирать на потускневшее и состарившееся от горя лицо матери, которая в молодости слыла записной красавицей и блистала на балах. Мама умирала, а душу Глафиры разрывало на части от тяжкого несоответствия ее мечтаний и грубой правды жизни, коя замешана на нестиранных, влажных от пота простынях, запахе лекарств, грубости прислуги и презрительного взгляда лекаря, которому нечем заплатить за визит. Молодость жаждала радости, веселья, мужского внимания, нарядов, танцев и летних вечеров. А были похороны. Обычные среднерусские похороны, на которых присутствовал старый пьяненький и шепелявый дьяк и несколько близких к maman подруг.

Далее память все время выкидывала тот отрезок воспоминаний, когда Глаша осознала свое полное сиротство. Месяц безутешных рыданий. Хождение в церковь и на могилу родителей. Долги, неоплаченные счета, продажа имения. Лихорадка. Приезд крестной. Долгое выздоровление. Письмо.

Дорога. И вот она здесь…

Глаша любыми средствами старалась гнать от себя меланхолию. Иногда она нарочно декламировала стихи Державина или Пушкина. Бодрилась, принималась вальсировать сама с собой и невидимым кавалером. Слезы высыхали, и она предавалась мечтаниям, кои по младости лет кажутся важными, возвышенными и имеющими большую надежду, что сбудутся в реальности. Спустя годы, воспоминания об этих мечтах вызывают в лучшем случае, лишь улыбку. Она мечтала о том, что, несмотря на все невзгоды, будет у нее жених, непременно красавец, à la Byron[8], или, как кузен Владимир. И что будут они гулять вместе и говорить о поэзии… Он возьмет ее за руку, поцелует и скажет, глядя в глаза: «Сударыня, я люблю вас безумно! Станьте, моею женой». О дальнейших событиях Глафира имела весьма туманное и поверхностное представление: его рука притянет талию; губы сольются в поцелуе; а потом, почему-то хотелось, чтобы он прижал ее сильнее и непременно к стене, да так, чтобы стало горячо и тесно полным грудям… Тот, кто прижимал к стене, как не странно, имел лицо Владимира, его фигуру, руки, запах. В этом месте Глафире становилось жарко: мучило телесное томление. Бывало, она гладила свое нагое тело, руки касались плотных сосков, скользили по бедрам – дальше этого дело не шло…

Владимир Иванович часто наблюдал за кузиной. Она безумно нравилась ему. Но так, как она была слишком целомудренна, чиста и невинна, он решил немного сдержать «огонь страсти». Он захотел потихоньку влюбить в себя неопытную девушку, бывшую институтку и принялся за ней ухаживать. Когда все собирались на террасе к фриштику[9], Владимир спускался чуть позже. С утра вдоволь накупавшись в специально обустроенной купальне, чисто выбритый и вкуснопахнущий, в белоснежной рубашке с открытым воротом, он производил божественное впечатление на Глафиру Сергеевну. Его изящные манеры, дерзкий взгляд холодных серых глаз, красивые, но по-мужски сильные руки буквально завораживали бедную девушку. Кузен был необычайно остроумен за столом, вежливо говорил: «Bon appetit!»[10], и умел галантно ухаживать. Словом, Глаша все сильнее влюблялась в этого жестокого демона. Выходя на террасу, особенно, когда не было поблизости матери, Владимир рассыпался в комплиментах:

– Ах, Глашенька, divine[11], как вы, сегодня хороши! Ваши ангельские глазки похожи на яркие цветочки. Губки у вас, словно кораллы, а зубки – чистый жемчуг. Пальчики… О, ваши пальчики я съел бы, как спелый виноград. Не прячьтесь от меня, цветик мой.

Глаша, не выдерживала столь лестных для нее, но погибельных слов и убегала, закрыв лицо руками.

Часто во время прогулок по саду или вдоль берега большого пруда Владимир сопровождал Глафиру. Он развлекал ее потешными историями, читал стихи и тем самым все сильнее входил к ней в доверие. Долгие разговоры о поэзии позволяли Глаше увидеть в кузене человека образованного, тонкого и думающего. Владимир легко мог уболтать и более опытного собеседника, не то, что наивную и доверчивую девушку. Глаша слушала его, затаив дыхание – восхищению не было предела. Невольно идеализируя этого красивого мужчину, она мысленно приписывала ему те достоинства благородной натуры, о коих он даже не подозревал.

А он – шельма, зная хорошо свое кобелиное дело, играл с ней, как кошка с мышкой: то посмотрит строго; то рассмешит и сам смеется, выставляя напоказ белые ровные зубы; то днями и взгляда не удостоит – словно, и нет ее… Потом вдруг опять становился нежным и внимательным без меры. Оконфузит ее, а сам уйдет по делам. Бедная Глафира весь остаток дня себе места не находит, лишь о нем мечтает: чтобы вниманием своим осчастливил.

Когда они были наедине, Глафира замечала на себе пылкие взгляды, сильные руки искали повод обхватить талию. Вместе они качались на качелях: от высоты перехватывало дыхание, натягивались веревки, подол платья развевался на ветру. В эти минуты она чувствовала себя необычайно счастливой, глаза видели его глаза, пальцы нечаянно касались его пальцев: от прикосновения кидало в жар. Прощаясь, он брал ее запястье, поворачивал к себе внутренней стороной: ручка девушки покрывалась цепочкой нежных и страстных поцелуев. Глаша в смущении отдергивала ладонь, от поцелуев шла кругом голова.

Теперь, лежа вечерами в кровати, она постоянно думала о Владимире, душа томилась, мысли путались, плохо спалось. Она садилась, руки обхватывали круглые колени, мечтательный взгляд устремлялся в темное звездное небо. Воображение уносило ее далеко, приподнимало над земной суетой, уводя в невиданные дали. Грезила Глаша о средневековых замках и доблестных рыцарях. Один из рыцарей мчался на белом коне, длинная шелковая грива колыхалась на ветру, копыта лошади летели высоко над землей, желтая луна скользила средь туманных облаков, Млечный путь указывал дорогу. Рыцарские доспехи серебрились от лунного света. Он казался необыкновенно мужественным: плечи, облаченные в гладкие кованые наплечники, поражали широтой и размахом, узкий торс, затянутый в латы, гибко покачивался над седлом, сильные, обутые в железные сапоги ноги, крепко сжимали белые крутые бока лошади. Присмотревшись внимательнее, она увидела знакомый взгляд, рыцарь смотрел глазами Вольдемара. Спрыгнув с коня, он подошел к Глафире и встал на одно колено, рука, закованная в латы, трепетно протягивала алую розу… Потом пошли другие видения: пестрая толпа, церковь, многоголосый хор, туман от кадила, сияние свечей… и она – Глафира в белом подвенечном платье. Поворот головы, глаза находят знакомый профиль, волнистые волосы, широкие плечи, его улыбка, радость захватывает, как водопад, слышится звонкий смех… Гулко поет церковный хор, пение сливается с колокольным звоном, звон идет по всей земле, заливаясь медом в Глашины уши… Она засыпает… и снова грезит: вот стоит кровать, она убрана белыми лилиями, вокруг кровати плещется вода. Глаша падает: она обнажена, тело горит и плавает, словно на волнах. Подходит он, ложится рядом, сильные руки обнимают, губы ищут ее губы, долгий поцелуй, он прижимает ее сильнее, ей хорошо и тепло. Пальцы проводят по мужественному подбородку, погружаются в темные кудри. Но, что это? Под руками уже не волосы любимого, а мягкий комок… Он растет и ширится, и вот перед ней на кровати сидит огромный серый кот: глаза полыхают желтым огнем: то не глаза – а две луны, плывущие по темному бездонному небу. «Котик, откуда, ты, здесь взялся? Иди ко мне. Кис-кис!» – силится сказать Глаша, но губы не слушаются, язык распух, из горла рвется хрип. Наглый котяра, запрыгнув на грудь, оскалил белые зубы: душно и тяжело дышать. Глаша схватила кота и сбросила на пол, кот выпустил острый, как бритва коготь, и полоснул им по рукам и груди: тонкими струйками побежала кровь, крупные пухлые капли застучали по деревянному полу. Глаша проснулась: рубашка была мокрой от пота. «Прочь ночь, прочь сон…» – прошептала она в темноте, – «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое…» Не дочитав молитвы, она снова погрузилась в глубокий сон, теперь без сновидений.

Владимир Махнев настолько взбудоражил и спутал мысли неискушенной Глафире Сергеевне, что она грезила о нем во сне и наяву. Он, вглядываясь в ее томные глаза, отчетливо понял: ему удалось осуществить первый этап своего плана – девушка была безумно влюблена.

Решив, что достаточно уже быть просто порядочным джентльменом и пылким воздыхателем, Вольдемар пошел на решительные действия. Улучив прекрасный момент, когда мать уехала погостить к подруге в соседнее поместье, поздно вечером Владимир, искупавшись в купальне, опрыскал себя французским, специально привезенным из Парижа одеколоном, и, надев шелковый турецкий шлафрок поверх тонкой ночной сорочки, взял свечу и спустился в коридор, который вел к комнате Глаши.

1

Тысячу извинений (франц.)

2

Этого не может быть (франц.)

3

У меня бессонница (франц.)

4

Рад с Вами познакомиться. (франц.)

5

Корпия – нащипанные из старой хлопчатобумажной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал вместо ваты.

6

Доброе утро, Мадам (франц.)

7

Декокт – тоже, что взвар или травяная настойка.

8

Подобно Байрону (франц.)

9

Фриштик – завтрак, от немецкого Fruhstiick.

10

Приятного аппетита! (франц.)

11

Божественная (франц.)